4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

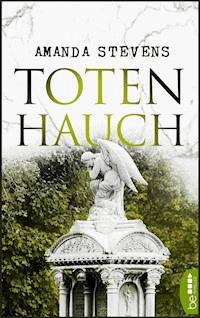

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Graveyard-Queen-Reihe

- Sprache: Deutsch

Amelia Gray ist Friedhofsrestauratorin — und kann die Toten sehen. Sie lebt nach folgenden Regeln:

1. Lass die Geister niemals wissen, dass du sie siehst

2. Bleib in der Nähe von geweihtem Boden

3. Halte dich fern von Menschen, die heimgesucht werden

4. Fordere niemals das Schicksal heraus

Als Detective John Devlin sie um Hilfe bei der Aufklärung einer Mordserie bittet, willigt sie ein. Doch dieser Fall und dieser Mann bringen Amelia in Gefahr - und die Grenze zwischen der Welt der Toten und der Lebenden scheint immer dünner zu werden. Denn manchmal lässt sich eine Tür, die einmal geöffnet wurde, nicht wieder schließen ...

Die Graveyard-Queen Reihe jetzt als eBook bei beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreissig

Einunddreissig

Zweiunddreissig

Dreiunddreissig

Vierunddreissig

Fünfunddreissig

Sechsunddreissig

Siebenunddreissig

Achtunddreissig

Neununddreissig

Vierzig

Einundvierzig

Epilog

Über dieses Buch

Amelia Gray ist Friedhofsrestauratorin — und kann die Toten sehen. Sie lebt nach folgenden Regeln:

1. Lass die Geister niemals wissen, dass du sie siehst

2. Bleib in der Nähe von geweihtem Boden

3. Halte dich fern von Menschen, die heimgesucht werden

4. Fordere niemals das Schicksal heraus

Als Detective John Devlin sie um Hilfe bei der Aufklärung einer Mordserie bittet, willigt sie ein. Doch dieser Fall und dieser Mann bringen Amelia in Gefahr – und die Grenze zwischen der Welt der Toten und der Lebenden scheint immer dünner zu werden. Denn manchmal lässt sich eine Tür, die einmal geöffnet wurde, nicht wieder schließen …

Die Graveyard-Queen Reihe

Die Verlassenen (Novella)

Totenhauch

Totenlichter

Totenstimmen

Totenrache

Über die Autorin

Amanda Stevens ist in Missouri, in der Nähe des Ozark-Plateaus, geboren und aufgewachsen. Sie fühlte sich schon immer zu düsteren Themen hingezogen, liebt Friedhöfe, ist eine passionierte Leserin von Geistergeschichten und Fan von Alfred Hitchcock. In der Graveyard-Queen-Trilogie kombiniert sie auf gelungene Weise Elemente des Thrillers mit denen des Gruselromans.

Stevens lebt mit ihrem Ehemann und einer schwarzen Katze namens Lola in Houston, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website: www.amandastevens.com

Amanda Stevens

Totenhauch

Aus dem Amerikanischen von Diana Beate Hellmann

beTHRILLED

Digitale Neuausgabe

»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment | Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2011 by Marilyn Medlock Amann

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Restorer«

Originalverlag: Mira Books

Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literaturagentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2013/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Monika Hoffko, Scripta Literaturagentur

Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: ZINGAYA TEXTURING | Robert Crum

eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-7325-5747-9

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

EINS

Ich war neun, als ich meinen ersten Geist sah.

Mein Vater und ich rechten Laub auf dem Friedhof, auf dem er seit Jahren als Gärtner und Grabpfleger arbeitete. Es war Frühherbst, und eigentlich war es für einen Pullover noch nicht kalt genug, aber an diesem besonderen Nachmittag wurde die Luft empfindlich kühl, als die Sonne Richtung Horizont sank. Es ging eine sanfte Brise, die nach Holzrauch und Tannennadeln duftete, und als der Wind stärker wurde, erhob sich eine Schar schwarzer Vögel von den Baumwipfeln in die Lüfte und stob über den blassblauen Himmel davon wie eine Sturmwolke.

Ich sah ihnen nach und hielt dabei die Hand schützend über die Augen. Als ich den Blick schließlich wieder senkte, sah ich ihn von Weitem. Er stand unter den tief herabhängenden Zweigen einer Virginia-Eiche, und das grüngoldene Licht, das durch das Louisianamoos schimmerte, warf einen unwirklich leuchtenden Schein auf die Stelle um ihn herum. Er selbst war nur ein Schemen, sodass ich mich einen Moment lang fragte, ob es vielleicht nur ein Trugbild war.

Als das Tageslicht noch mehr verblasste, wurden die Umrisse schärfer, und ich konnte sogar seine Gesichtszüge erkennen. Er war alt, noch älter als mein Vater, und er hatte weiße Haare, die auf den Kragen seiner Anzugjacke fielen, und Augen, in denen ein inneres Licht zu glühen schien.

Mein Vater war vertieft in seine Arbeit, zog den Rechen über die Gräber, und ohne auch nur eine Sekunde innezuhalten, flüsterte er plötzlich: »Schau ihn nicht an.«

Verwundert drehte ich mich zu ihm um. »Siehst du ihn auch?«

»Ja, ich sehe ihn. Und jetzt mach weiter.«

»Ja, aber wer ist der …«

»Schau ihn nicht an, hab ich gesagt!«

Sein scharfer Ton jagte mir Angst ein. Die paar Mal, die er mir gegenüber die Stimme gehoben hatte, konnte ich an einer Hand abzählen. Dass er es jetzt tat, obwohl ich ihm keinen Anlass dazu gegeben hatte, trieb mir schlagartig die Tränen in die Augen. Das Einzige, was ich nie ertragen konnte, war die Missbilligung meines Vaters.

»Amelia.«

Reue schwang in seiner Stimme, und in seinen blauen Augen lag etwas, von dem ich erst später begreifen sollte, dass es Mitleid war.

»Es tut mir leid, dass ich dich so angefahren habe, aber es ist wichtig, dass du tust, was ich dir sage. Du darfst ihn nicht anschauen«, sagte er mit sanfterer Stimme. »Keinen von ihnen.«

»Ist er ein …«

»Ja.«

Etwas Kaltes berührte meinen Rücken, und ich wusste nicht, was ich tun sollte, ich konnte nur auf den Boden starren.

»Papa«, flüsterte ich. So hatte ich ihn schon immer genannt. Ich weiß nicht, warum ich mich für diesen altmodischen Kosenamen entschieden hatte, aber er passte zu ihm. Er war mir immer sehr alt vorgekommen, obwohl er noch nicht einmal fünfzig war. Solange ich zurückdenken konnte, war sein Gesicht zerfurcht und wettergegerbt gewesen wie der rissige Lehm eines ausgetrockneten Bachbetts, und sein Rücken war krumm von der jahrelangen gebückten Arbeit über den Gräbern.

Aber trotz seiner schlechten Körperhaltung hatte sein Auftreten etwas ungeheuer Würdevolles, und aus seinen Augen und seinem Lächeln sprach sehr viel Güte. Ich liebte ihn mit jeder Faser meines neunjährigen Ichs. Er und Mama waren meine ganze Welt. Oder vielmehr: Das waren sie gewesen – bis zu diesem Augenblick.

Ich sah, wie sich etwas in Papas Gesichtsausdruck veränderte, und dann schloss er langsam und ergeben die Augen. Er legte unsere Rechen zur Seite und mir die Hand auf die Schulter.

»Komm, wir ruhen uns eine Weile aus«, sagte er.

Wir setzten uns auf den Boden, drehten dem Geist den Rücken zu, und dann sahen wir zu, wie die Dämmerung vom Lowcountry herüberkroch. Ich schlotterte die ganze Zeit vor Kälte, obwohl das schwächer werdende Tageslicht auf meinem Gesicht immer noch warm war.

»Wer ist der Mann?«, flüsterte ich schließlich, weil ich die Stille keinen Augenblick länger ertragen konnte.

»Ich weiß es nicht.«

»Warum darf ich ihn nicht anschauen?« Kaum hatte ich es ausgesprochen, da fiel mir auf, dass ich mehr Angst hatte vor dem, was Papa mir antworten würde, als vor dem Geist selbst.

»Er darf nicht dahinterkommen, dass du ihn sehen kannst.«

»Warum?« Als er nicht antwortete, hob ich einen dünnen Zweig vom Boden, stach ihn durch ein heruntergefallenes Blatt und drehte das Ganze wie ein Windrädchen zwischen den Fingern. »Warum, Papa?«

»Weil die Toten nur eines wollen: wieder Teil unserer Welt sein. Sie sind wie Parasiten, sie werden angezogen von unserer Lebensenergie, ernähren sich von unserer Körperwärme. Wenn sie wissen, dass du sie sehen kannst, werden sie sich an dich heften wie Pesthauch. Du wirst sie nie wieder los. Und dein Leben wird nie wieder dir gehören.«

Ich weiß nicht, ob ich schon ganz verstand, was er mir da sagte, aber die Vorstellung, bis in alle Ewigkeit von Geistern verfolgt zu werden, machte mir Angst.

»Nicht jeder kann sie sehen«, sprach er weiter. »Und die, die es können, müssen gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sich zu schützen und die Menschen um sie herum. Das Erste und Allerwichtigste ist: Lass die Toten niemals wissen, dass du sie sehen kannst. Schau sie nicht an, sprich nicht mit ihnen, lass sie nicht spüren, dass du dich vor ihnen fürchtest. Nicht einmal, wenn sie dich anfassen.«

Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken. »Sie … fassen einen an?«

»Manchmal schon.«

»Und das spürt man?«

Er atmete tief durch. »Ja. Das spürt man.«

Ich warf das Stöckchen weg und zog die Beine an, schlang die Arme fest um die Unterschenkel. Obwohl ich noch so klein war, gelang es mir irgendwie, nach außen hin ruhig zu bleiben, aber innerlich war ich ganz starr vor Entsetzen.

»Das Zweite, was du nie vergessen darfst, ist das hier«, sagte Papa. »Entferne dich nie zu weit von geweihtem Boden. Es gibt auch noch andere Orte, wo du in Sicherheit sein wirst. Orte in der Natur. Nach einer Weile wirst du sie ganz instinktiv finden. Du wirst wissen, wo und wann du sie suchen musst.«

Ich bemühte mich zwar, diese verwirrende Erklärung zu verdauen, verstand das Prinzip des geweihten Bodens aber nicht so recht, obwohl ich schon immer gewusst hatte, dass der alte Teil des Friedhofs ein besonderer Ort war.

Eingebettet in die Flanke eines Hügels und beschützt von den ausgestreckten Armen der Virginia-Eichen, war Rosehill schattig und wunderschön, der ruhigste Ort, den ich mir vorstellen konnte. Der Friedhof war schon seit Jahren für die Öffentlichkeit geschlossen, und manchmal, wenn ich allein – und oft einsam – durch die üppigen Farnbeete und die langen Vorhänge aus silbrigem Moos streifte, tat ich so, als seien die zerbröckelnden Engel in Wahrheit Waldnymphen und Feen und ich ihre Herrin, Königin meines eigenen Friedhofsreiches.

Die Stimme meines Vaters holte mich zurück in die Wirklichkeit.

»Regel Nummer drei«, sagte er. »Halte dich fern von Menschen, die von Geistern heimgesucht sind. Wenn sie sich dir nähern, wende dich von ihnen ab, denn sie sind eine schreckliche Gefahr, und man kann ihnen nicht trauen.«

»Gibt es noch mehr Regeln?«, fragte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte sagen sollen.

»Ja, aber darüber unterhalten wir uns ein andermal. Es ist schon spät. Wir machen uns besser auf den Heimweg, bevor deine Mutter sich Sorgen macht.«

»Kann Mama sie sehen?«

»Nein. Und du darfst ihr nicht erzählen, dass du es kannst.«

»Warum nicht?«

»Sie glaubt nicht an Geister. Sie würde denken, dass du dir das nur einbildest. Oder dass du irgendwelche Geschichten erfindest.«

»Ich würde Mama niemals anlügen!«

»Das weiß ich. Aber das hier muss unser Geheimnis bleiben. Wenn du größer bist, wirst du es verstehen. Im Moment halte dich unbedingt an die Regeln, und alles ist gut. Machst du das?«

»Ja, Papa.« Aber selbst als ich ihm das versprach, musste ich gegen den Drang ankämpfen, über die Schulter zu schauen.

Der Wind wurde heftiger, und die Eiseskälte in meinem Inneren breitete sich aus. Irgendwie schaffte ich es, mich nicht umzudrehen, aber ich wusste auch so, dass der Geist näher an uns herangewabert war. Papa wusste es ebenfalls. Ich konnte seine innere Anspannung spüren, als er murmelte: »Genug geredet. Halt dich einfach an das, was ich dir gesagt habe.«

»Ja, Papa.«

Der eisige Atem des Geists glitt über meinen Nacken, und ich fing an zu zittern. Ich konnte nichts dagegen tun.

»Ist dir kalt?«, fragte mein Vater mit seiner ganz normalen Stimme. »Na ja, in dieser Jahreszeit. Der Sommer kann nicht ewig dauern.«

Ich sagte nichts. Ich konnte nicht. Die Hände des Geists waren in meinem Haar. Er hob die goldenen Strähnen, die noch warm waren von der Sonne, und ließ sie durch die Finger gleiten.

Papa stand auf und zog mich hoch. Einen Moment lang schoss der Geist davon, aber dann schwebte er wieder zurück.

»Machen wir lieber, dass wir heimkommen. Deine Mutter macht uns heute Abend einen Shrimps-Eintopf.« Er hob die Rechen vom Boden auf und legte sie sich über die Schulter.

»Mit Maisgrütze?«, fragte ich, auch wenn meine Stimme kaum mehr war als ein Flüstern.

»Das nehme ich an. Komm. Wir nehmen die Abkürzung über den alten Friedhof. Ich will dir ein paar Grabsteine zeigen, die ich restauriert habe. Ich weiß doch, wie sehr du die Engel liebst.«

Er nahm meine Hand, drückte beruhigend meine Finger, und so machten wir uns auf den Weg über den Friedhof, wobei der Geist dicht hinter uns blieb. Als wir zum alten Teil des Friedhofs kamen, hatte Papa den Schlüssel schon aus der Jackentasche gezogen. Er drehte ihn im Schloss, die gut geölten Scharniere bewegten sich lautlos, und das schwere Eisentor schwang auf. Wir gingen hindurch, betraten diesen im Dämmerlicht liegenden geheiligten Ort, und mit einem Mal verspürte ich keine Angst mehr. Ich fasste wieder Mut und wurde kühn. Ich tat so, als würde ich stolpern, und als ich mich bückte, um meine Schnürsenkel neu zu binden, warf ich einen Blick zurück zum Tor. Gleich davor schwebte der Geist in der Luft. Es war offensichtlich, dass er nicht in der Lage war einzutreten, und ich konnte nicht anders und bedachte ihn mit einem kindischen Grinsen.

Als ich mich wieder aufrichtete, blitzte Papa wütend auf mich herunter. »Regel Nummer vier«, sagte er mit strenger Stimme. »Fordere nie das Schicksal heraus, niemals.«

Diese Erinnerung an meine Kindheit verflüchtigte sich, als die Kellnerin kam, um mir meine Vorspeise zu bringen – Grüne Tomatensuppe, eine Spezialität des Hauses, wie man mir gesagt hatte – und den Pekannusskuchen, den ich als Nachtisch bestellt hatte. Schon vor einem halben Jahr war ich von Columbia nach Charleston gezogen, meine neue Heimat, aber bis jetzt hatte ich noch nie in einem der hochpreisigen Restaurants am Wasser zu Abend gegessen. Normalerweise erlaubte mir mein Budget kein exklusives Dinner, aber heute war ein ganz besonderer Abend.

Als die Kellnerin mir Champagner nachschenkte, fiel mir auf, dass sie mich neugierig von der Seite beäugte, doch ich ließ mich davon nicht beirren. Nur weil es sich so ergeben hatte, dass ich allein war, brauchte ich mir noch lange nicht das Feiern zu verkneifen.

Vor dem Essen hatte ich einen gemächlichen Spaziergang entlang der Battery unternommen und an der Spitze der Halbinsel haltgemacht, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Hinter mir war die ganze Stadt in purpurnes Rot getaucht, und vor mir zersplitterte der Himmel in Töne aus Rosa, Flieder und Gold wie in einem Kaleidoskop. Der Sonnenuntergang in Carolina berührte mich immer, aber mit Einbruch der Dämmerung war alles grau geworden. Dunst trieb vom Meer heran und legte sich auf die Baumwipfel wie ein silberner Baldachin. Als ich die hauchdünnen Schwaden jetzt von meinem Tisch am Fenster aus beobachtete, schwand mein Hochgefühl.

Die Dämmerung ist eine gefährliche Zeit für Menschen wie mich. Eine Zeit zwischen den Zeiten, ebenso wie das Meeresufer und der Waldrand Orte zwischen den Orten sind. Die Kelten hatten einen Namen für diese Plätze – caol’ait. Schmale Stellen, an denen die Grenze zwischen unserer Welt und der nächsten nur mehr aus einem hauchzarten Schleier besteht.

Ich wandte den Blick vom Fenster ab, trank einen Schluck Champagner und beschloss, mir von der nunmehr eindringenden Geisterwelt meine Feierlaune nicht verderben zu lassen. Schließlich flatterte mir nicht jeden Tag ein unerwarteter Geldsegen ins Haus, und dann auch noch für etwas, wofür ich kaum einen Finger rühren musste.

Im Allgemeinen besteht meine Tätigkeit aus vielen Stunden körperlicher Schwerstarbeit, die ziemlich schlecht bezahlt wird. Ich bin Friedhofsrestauratorin von Beruf. Ich reise durch alle Südstaaten, säubere die vergessenen und verlassenen Friedhöfe und restauriere verwitterte und zerbrochene Grabsteine. Es ist eine mühsame Arbeit, manchmal ein richtiger Knochenjob, und es kann Jahre dauern, bis man einen großen Friedhof ganz restauriert hat, sodass es in meinem Beruf keine spontanen Erfolgserlebnisse gibt. Aber ich liebe meine Arbeit. Wir Südstaatler haben Achtung vor unseren Ahnen, und mich befriedigt es, wenn ich im Kleinen dazu beitragen kann, dass die Menschen von heute diejenigen, die vor uns da waren, besser zu würdigen wissen.

In meiner Freizeit betreibe ich einen Blog mit dem Titel Gräber schaufeln, auf dem Taphophile – Friedhofsliebhaber – und andere gleichgesinnte Leute Fotos, Restaurationstechniken und, jawohl, auch mal die eine oder andere Geistergeschichte austauschen können. Ich hatte den Blog als Hobby angefangen, doch die Zahl meiner Leser war in den letzten paar Monaten explosionsartig gestiegen.

Angefangen hatte das Ganze mit der Restaurierung eines alten Friedhofs in Samara, einer kleinen Stadt im Nordosten von Georgia. Dort war das jüngste Grab über hundert Jahre alt, und einige der ältesten stammten noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg.

Der Friedhof war ziemlich vernachlässigt worden, seit dem Amt für Denkmalpflege in Samara in den Sechzigerjahren das Geld ausgegangen war. Die eingefallenen Gräber waren verwuchert, die Grabsteine von der Erosion so abgetragen, dass sie fast glatt waren und nichts mehr darauf zu erkennen war. Vandalen waren auch am Werk gewesen, und somit galt es erst einmal, den Abfall von fast vier Jahrzehnten aufzulesen und wegzuschaffen.

Gerüchte, dass es auf dem Friedhof spukte, gab es schon seit Jahren, und manche Stadtbewohner weigerten sich, einen Fuß hineinzusetzen. Es war schwierig, gute Hilfskräfte zu finden und auch zu halten, obwohl ich hätte beschwören können, dass es auf dem Friedhof von Samara keine Geister gab.

Am Ende lief es darauf hinaus, dass ich fast die ganze Arbeit allein machte, doch als ich mit dem Säubern fertig war, änderte sich die Haltung der Einheimischen plötzlich und zwar drastisch. Sie sagten, es sei so, als hätte man eine düstere Wolke von ihrem Städtchen genommen, und manche behaupteten sogar, dass die Restaurierung nicht nur auf handfeste Art und Weise, sondern auch spirituell stattgefunden habe.

Ein Sender im benachbarten Athens schickte Reporter und eine Filmcrew, um mich zu interviewen, und als der Beitrag online auftauchte, fiel irgendjemandem im Hintergrund ein Schatten auf, der zwar nicht deutlich zu erkennen war, der aber doch eine menschenähnliche Form hatte. Die Gestalt schien über den Friedhof zu schweben und himmelwärts zu steigen.

An dem Schatten war nichts Übernatürliches, es handelte sich dabei nur um ein Spiel von Licht und Schatten, aber zahllose Websites, die sich mit paranormalen Phänomenen befassen, griffen die Bilder auf, und das YouTube-Video verbreitete sich wie ein Virus. Nun begannen Scharen von Menschen aus aller Welt, Gräber schaufeln zu besuchen, wo man mich unter dem Namen »Friedhofskönigin« kannte. Der Traffic wurde so groß, dass mir die Produzenten einer Geisterjägerfernsehshow anboten, Werbung auf meiner Website zu schalten. Und so kam es, dass ich jetzt in einem der glanzvollsten Restaurants von Charleston, dem Pavilion on the Bay, Champagner schlürfte und Wildpilztorte schlemmte.

Das Leben meinte es gut mit mir in diesen Tagen, dachte ich mit einem Anflug von Selbstgefälligkeit, und da sah ich den Geist.

Was aber noch viel schlimmer war: Er sah mich.

ZWEI

Oft erkenne ich die Gesichter der Totengeister nicht, denen ich begegne, doch hin und wieder ist es schon vorgekommen, dass ich das Prickeln eines Déjà-vu-Erlebnisses empfand, als hätte ich im Vorbeigehen schon einmal einen Blick auf sie erhascht. Ich hatte das große Glück, dass ich in den siebenundzwanzig Jahren meines Lebens noch niemanden verloren habe, der mir wirklich nahestand. Ich erinnere mich allerdings an eine Begegnung in der Highschool-Zeit mit dem Geist einer Lehrerin. Sie hieß Miss Compton, und sie war an einem verlängerten Feiertagwochenende bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Als der Unterricht am darauffolgenden Dienstag wieder losging, blieb ich länger in der Schule, um an einem Projekt zu arbeiten, und da sah ich ihren Geist im dämmrigen Flur in der Nähe meines Spinds schweben. Ihre Erscheinung traf mich völlig unvorbereitet, denn zu Lebzeiten war Miss Compton betont zurückhaltend und äußerst bescheiden gewesen. Ich hatte nicht erwartet, dass sie gierig zurückkehren und hungrig nach dem suchen würde, was sie niemals wieder würde haben können.

Irgendwie gelang es mir, die Fassung zu bewahren, und ich schnappte meinen Rucksack und schloss meinen Spind. Sie verfolgte mich durch den langen Flur und durch die Eingangstür nach draußen, und dabei spürte ich ihren eisigen Atem in meinem Nacken und wie ihre frostkalten Hände sich in meine Kleidung krallten. Es dauerte sehr lange, bis sich die Luft um mich herum wieder erwärmte, und ich wusste, dass sie wieder ins Jenseits entschwunden war. Nach dieser Erfahrung achtete ich darauf, dass ich immer weit von der Schule weg war, bevor die Dämmerung anbrach, und das hieß, dass ich außerhalb der Unterrichtsstunden an keinerlei Aktivitäten teilnehmen konnte. Kein Ballsport, keine Partys, kein Abschlussball. Ich konnte es nicht riskieren, Miss Compton wiederzubegegnen. Ich hatte zu große Angst, sie könnte sich irgendwie an mich klammern, und dann hätte mein Leben nie wieder mir gehört.

Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf den Geist im Restaurant. Ich erkannte ihn auch, nur kannte ich ihn nicht persönlich. Vor einigen Wochen hatte ich ein Foto von ihm auf der Titelseite der Post and Courier gesehen. Er hieß Lincoln McCoy, und er war ein bekannter Charlestoner Geschäftsmann gewesen, der eines Nachts seine Ehefrau und seine Kinder hingemetzelt und sich anschließend lieber eine Kugel durch den Kopf gejagt hatte, als sich dem S.W.A.T.-Team zu ergeben, das sein Haus umstellt hatte.

Die Gestalt, in der er mir jetzt erschien, wirkte ziemlich ätherisch, und nichts wies auf die grausamen Taten hin, die er an sich selbst und an seiner Familie begangen hatte. Bis auf seine Augen. Die loderten schwarz und waren zugleich so kalt wie Eis. Als er mich quer durch das Restaurant anstarrte, sah ich, wie sich ein schwaches Lächeln auf seine geisterhaften Züge legte.

Statt zusammenzuzucken oder furchtsam den Blick abzuwenden, starrte ich geradewegs zurück. Er war hinter einem alten Ehepaar, das gerade darauf wartete, dass man ihnen einen Tisch zuwies, in das Restaurant geschwebt. Während er mir fest in die Augen blickte, tat ich so, als würde ich geradewegs durch ihn hindurchschauen, und dabei ging ich sogar so weit, dass ich einem angeblichen Bekannten zuwinkte.

Der Geist drehte sich um, und genau in diesem Moment sah eine Kellnerin, dass ich winkte, und hob einen Finger, um mir zu bedeuten, dass sie sich gleich um mich kümmern würde. Ich nickte, lächelte, nahm mein Champagnerglas in die Hand und drehte mich wieder zum Fenster hin. Ich sah den Geist nicht noch einmal an, aber ich spürte seine eisige Gegenwart einen Augenblick später, als er an meinem Tisch vorüberglitt, immer noch im Schlepptau des alten Ehepaars.

Ich fragte mich, warum er sich ausgerechnet an diese beiden gehängt hatte und ob sie sich seiner wohl in irgendeiner Weise bewusst waren. Ich hätte sie gern gewarnt, aber das konnte ich nicht tun, ohne mich zu verraten. Und das war genau das, was er wollte. Wonach er sich verzweifelt verzehrte. Von den Lebenden zur Kenntnis genommen zu werden, damit er sich wieder als Teil unserer Welt fühlen konnte.

Mit ruhiger Hand zahlte ich meine Rechnung und verließ das Restaurant, ohne mich noch einmal umzudrehen.

Als ich draußen auf der Straße stand, erlaubte ich mir, mich zu entspannen, und spazierte langsam am Park White Point Gardens entlang, denn ich hatte es nicht übermäßig eilig, mich in mein Zuhause zu flüchten. Die Geister, denen es gelungen war, in der Dämmerung durch den Schleier zu schlüpfen, waren schon unter uns, und solange ich wachsam blieb, bis die Sonne wieder aufging, brauchte ich mich vor dem eisigen Lufthauch und wirbelnden grauen Gestalten nicht zu verstecken.

Der Nebel war dichter geworden. Von der Promenade aus waren die Kanonen aus dem Bürgerkrieg und die Statuen im Park nicht mehr zu sehen, und vom Musikpavillon und den Virginia-Eichen waren nur mehr vage Umrisse zu erkennen. Aber ich konnte die Blumen riechen, diese köstliche Mischung aus Magnolien, Hyazinthen und Sternjasmin, die für mich inzwischen den Duft von Charleston ausmachte.

Irgendwo in der Dunkelheit ertönte ein Nebelhorn, und draußen im Hafen schickte ein Leuchttum warnende Lichtsignale an die Frachtschiffe, die durch den schmalen Kanal zwischen Sullivan’s Island und Fort Sumter fuhren. Als ich stehen blieb, um die Warnlichter zu beobachten, kroch mir eine unbehagliche Kälte über den Körper. Hinter mir im Nebel war jemand. Ich konnte das Klacken von Ledersohlen auf dem Damm hören, leise, aber unverkennbar.

Plötzlich hielten die Schritte inne, und mit einem atemlosen Schaudern wandte ich mich um. Eine ganze Weile geschah nichts, und ich dachte schon, dass ich mir das Geräusch vielleicht nur eingebildet hatte. Doch dann trat er plötzlich heraus aus dem Nebelschleier, und mir war, als würde mir das Herz stehen bleiben, so schmerzhaft zog es sich zusammen.

Er war ganz in Schwarz gekleidet und groß und breitschultrig, so als wäre er geradewegs aus dem Traumland irgendeines Kindheitsmärchen gekommen. Ich konnte sein Gesicht nicht recht erkennen, aber ich wusste instinktiv, dass es attraktive und grüblerische Züge hatte. Wie er dort stand und wie er mich mit diesem fast schmerzlich stechenden Blick durch den Nebel ansah, das jagte mir einen eisigen Schauer über den Rücken.

Er war kein Geist, aber dennoch war er gefährlich für mich und so unwiderstehlich, dass ich den Blick nicht von ihm losreißen konnte. Er kam näher, und jetzt konnte ich die Wassertropfen sehen, die auf seinem dunklen Haar glitzerten, und das Schimmern einer Silberkette unter dem Kragen seines dunklen Hemdes.

Hinter ihm, durchscheinend und kaum zu unterscheiden von den Nebelschwaden, waren zwei Geister, der einer Frau und der eines kleinen Mädchens. Auch sie sahen mich beide an, doch ich hielt den Blick weiterhin auf den Mann gerichtet.

»Amelia Gray?«

»Ja?« Seit mein Blog so berühmt geworden war, kam es öfter vor, dass ich von Fremden angesprochen wurde, die mich wiedererkannten, weil sie die Fotos auf meiner Website oder das berühmt-berüchtigte Video gesehen hatten. Der Süden, insbesondere das Gebiet um Charleston, war die Heimat von zig passionierten Taphophilen, doch ich ging nicht davon aus, dass dieser Mann ein Fan war oder ein Friedhofsliebhaber wie ich. Sein Blick war kalt, sein Verhalten unnahbar. Er sprach mich hier nicht an, um mit mir einen Schwatz über Grabsteine zu halten.

»Ich heiße John Devlin, Charleston Police Department.« Während er das sagte, zog er seine Brieftasche heraus und hielt mir seinen Dienstausweis und seine Dienstmarke hin, und ich bedachte beides mit einem pflichtschuldigen Blick, obwohl mein Herz angefangen hatte, in einem qualvollen Stakkato zu schlagen.

Ein Detective von der Polizei!

Das hieß nichts Gutes.

Es musste etwas Entsetzliches passiert sein. Meine Eltern kamen langsam in die Jahre. Was, wenn einer von ihnen einen Unfall gehabt hatte oder schwer krank geworden war oder …

Um keine unvernünftige Panik aufkommen zu lassen, vergrub ich die Hände in den Taschen meines Trenchcoats. Wenn Mama oder Papa irgendetwas zugestoßen wäre, hätte mich jemand angerufen. Hier ging es nicht um sie. Hier ging es um mich.

Während ich auf eine Erklärung wartete, schwebten die liebreizenden Erscheinungen schützend um John Devlin herum. Soweit ich die Gesichtszüge der Frau erkennen konnte, war sie atemberaubend schön gewesen, mit hohen Wangenknochen und stolz geblähten Nasenflügeln, die darauf schließen ließen, dass sie kreolischer Abstammung war. Sie trug ein hübsches Sommerkleid, das sich um ihre langen schlanken Beine schmiegte wie ein hauchdünnes Gespinst.

Das Kind sah aus, als sei es vier oder fünf Jahre alt gewesen, als es starb. Dunkle Locken umrahmten sein bleiches Gesicht, und jetzt, da es neben dem Mann in der Luft schwebte, streckte es die Hände nach ihm aus, als wollte es sich an dessen Schenkel festklammern oder sein Knie berühren.

Er schien sich der Anwesenheit der beiden gar nicht bewusst zu sein, obwohl er ganz eindeutig ein von Geistern Heimgesuchter war. Das sah man an seinem Gesicht und an seinem Blick, der verschleiert und doch stechend zugleich war, und ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, welche Beziehung er wohl zu den Geistern hatte.

Ich hielt meinen Blick fest auf sein Gesicht gerichtet. Er beobachtete mich ebenfalls, und zwar mit dieser Mischung aus Misstrauen und Überlegenheit, die den Umgang mit der Polizei selbst dann zu einer unangenehmen Angelegenheit machen konnte, wenn es nur um etwas so Banales ging wie ein Knöllchen.

»Was wollen Sie?«, fragte ich, obwohl ich nicht beabsichtigt hatte, dass die Frage so unverblümt klang. Ich bin ein Mensch, der Konfrontationen gern aus dem Weg geht. Der jahrelange Umgang mit Geistern hatte mir nach und nach meine Spontaneität genommen und mich übermäßig diszipliniert und reserviert gemacht.

Devlin trat einen Schritt näher, und ich ballte die Hände in den Manteltaschen zu Fäusten. Meine Kopfhaut zog sich unter einem Schauer zusammen, und am liebsten hätte ich ihm gesagt, dass er bloß Abstand halten sollte: Kommen Sie ja nicht näher. Natürlich sagte ich kein Wort und kämpfte innerlich mit aller Macht gegen den eisigen Atem seiner Geister an.

»Eine gemeinsame Bekannte hat mir geraten, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen«, sagte er.

»Und wer soll das sein?«

»Camille Ashby. Sie meinte, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen.«

»Wobei?«

»Bei einer polizeilichen Ermittlung.«

Jetzt war ich eher neugierig als vorsichtig – was mich zugleich auch kühn machte.

Dr. Camille Ashby arbeitete in der Verwaltung der Emerson University, und unter den ehemaligen Studenten dieses elitären Privatcolleges waren einige der einflussreichsten, mächtigsten und bekanntesten Rechtsanwälte, Richter und Geschäftsleute von South Carolina. Vor Kurzem hatte ich den Auftrag bekommen, einen alten Friedhof wiederherzurichten, der sich auf dem Universitätsgelände befand. Eine von Dr. Ashbys Bedingungen war gewesen, dass ich keine Fotos auf meinem Blog veröffentlichen dürfe, bis die Restaurierung ganz abgeschlossen war.

Ich konnte ihre Bedenken verstehen. Der jämmerliche Zustand des Friedhofs warf kein gutes Licht auf eine Universität, die sich rühmte, die Traditionen und ethischen Überzeugungen des alten Südens zu vertreten. Oder wie Benjamin Franklin es formuliert hatte: Den sittlichen Zustand einer Gesellschaft kann man daran erkennen, wie sie mit ihren Verstorbenen umgeht.

Wie wahr.

Allerdings wusste ich immer noch nicht, warum sie John Devlin zu mir geschickt hatte.

»Soweit ich weiß, haben Sie in den letzten Tagen auf dem Friedhof von Oak Grove gearbeitet«, sagte er.

Ich unterdrückte ein Schaudern.

Oak Grove gehörte zu den wenigen Friedhöfen, die ein solches Unbehagen in mir hervorriefen, dass sich mir im wahrsten Sinne des Wortes die Nackenhaare aufstellten. So etwas hatte ich bis jetzt erst ein einziges Mal empfunden und zwar bei dem Besuch eines kleinen Friedhofs in Kansas, den man auch gern eines der sieben Tore zur Hölle nannte.

Ich zog meinen Mantelkragen höher, um mich gegen die stechende Eiseskälte in meinem Nacken zu schützen.

»Worum geht es denn?«

Statt mir zu antworten, stellte er mir seinerseits eine Frage. »Wann waren Sie zum letzten Mal dort?«

»Vor ein paar Tagen.«

»Könnten Sie mir die Frage etwas präziser beantworten?«

»Letzten Freitag.«

»Vor fünf Tagen also«, murmelte er. »Sind Sie sich da ganz sicher?«

»Natürlich. An dem Abend gab es einen schweren Sturm, und seitdem hat es immer wieder geregnet. Ich warte darauf, dass der Boden wieder trocken wird.«

»Camille … Dr. Ashby hat gesagt, dass Sie die Grabstellen fotografiert haben.« Er schwieg, bis ich das mit einem Nicken bestätigte. »Ich würde mir diese Aufnahmen gern mal ansehen.«

Da schwang etwas mit in seinem Ton, in dieser ganzen Unterhaltung, sodass ich auf Abwehr ging. Vielleicht waren aber auch seine Geister schuld. »Können Sie mir sagen, warum? Und außerdem würde ich gern wissen, wie Sie mich heute Abend ausfindig gemacht haben.«

»Sie haben Dr. Ashby gegenüber erwähnt, wo Sie zu Abend essen würden.«

»Ich habe vielleicht den Namen des Restaurants erwähnt, aber ich habe ihr nicht gesagt, dass ich nach dem Essen einen Verdauungsspaziergang machen würde, denn das wusste ich da selbst noch nicht.«

»Ich hatte so eine Ahnung«, meinte er.

Eine Ahnung … oder er war mir vom Pavilion aus nachgegangen.

»Dr. Ashby hat meine Telefonnummer. Warum haben Sie mich nicht einfach angerufen?«

»Das habe ich versucht. Es ist nur keiner drangegangen.«

Na ja, okay, das stimmte. Ich hatte mein Telefon abgeschaltet, um einen ruhigen Abend zu haben. Trotzdem, die ganze Geschichte gefiel mir nicht. John Devlin war ein von Geistern heimgesuchter Mann, und in meiner Welt machte ihn das zu einem gefährlichen Mann.

Darüber hinaus war er hartnäckig, hatte vielleicht auch noch eine gute Intuition, und das hieß: Je schneller ich ihn loswurde, desto besser.

»Warum rufen Sie mich nicht gleich morgen früh an?«, schlug ich ihm in barschem und abweisendem Ton vor. »Egal, worum es geht, ich bin überzeugt, dass es bis dann warten kann.«

»Nein, ich fürchte, das kann es nicht. Es muss noch heute Abend erledigt werden.«

Ich fröstelte, denn sein Ton verhieß nichts Gutes. »Das klingt ja unheilvoll. Aber da Sie sich bestimmt ziemlich viel Mühe gegeben haben, mich aufzuspüren, können Sie mir sicher auch verraten, warum.«

Er ließ den Blick durch die Dunkelheit hinter mir schweifen, und ich musste dem Drang widerstehen, nicht über die Schulter zu sehen. »Durch den Regen ist an einem Grab auf dem Friedhof von Oak Grove eine Leiche hochgespült worden.«

Das kam schon mal vor, dass alte Knochen mit der Zeit hochgespült wurden, weil Särge vermoderten oder weil die Gräber sich senkten.

»Meinen Sie Skelettreste?«, fragte ich behutsam.

»Nein, ich meine eine frische Leiche«, erwiderte er barsch. »Ein Mordopfer.« Mit festem Blick sah er mir ins Gesicht, betrachtete prüfend meine Züge, als würde er meine Reaktion abwägen.

Ein Mord. Auf dem Friedhof, auf dem ich ganz allein gearbeitet hatte.

»Deshalb wollen Sie meine Fotos. Sie hoffen, die helfen Ihnen dabei herauszufinden, seit wann die Leiche schon dort liegt«, erwiderte ich.

»Wenn wir Glück haben.«

Das leuchtete mir ein, und so war ich nur zu gern behilflich.

»Ich benutze eine Digitalkamera, aber ich drucke die meisten Bilder aus. Zufällig habe ich ein paar Vergrößerungen in meinem Aktenkoffer. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, mit mir zurück zu meinem Wagen zu gehen.« Ich nickte in die Richtung, aus der wir beide gekommen waren. »Die restlichen Bilder kann ich Ihnen per Mail schicken, sobald ich zu Hause bin.«

»Danke. Das wäre hilfreich.«

Ich marschierte los, und er ging neben mir.

»Da ist noch etwas«, sagte er.

»Ja?«

»Ich bin sicher, dass ich Ihnen nichts über die Friedhofsordnung zu erzählen brauche, aber es gibt da gewisse Vorkehrungen, die man treffen muss, wenn man es mit einem so alten Friedhof wie Oak Grove zu tun hat. Wir wollen nicht aus Versehen eine Grabstätte schänden. Dr. Ashby hat etwas von unmarkierten Gräbern gesagt.«

»Wie Sie selbst schon sagten, es ist ein alter Friedhof. Ein Teil stammt noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Nach so langer Zeit ist es nicht ungewöhnlich, dass Grabsteine nicht mehr an der ursprünglichen Stelle stehen oder dass sie ganz verschwunden sind.«

»Wenn so etwas passiert, wie finden Sie dann die Grabstellen?«

»Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob die Kosten eine Rolle spielen – Radarmessung, Widerstandsmessung, geomagnetische Messung. Fernmessung ist vorzuziehen, weil die nichtinvasiv ist. Wie auch das Rutengehen.«

»Rutengehen? Ist das so wie mit einer Wünschelrute nach Wasser suchen?«

Sein Ton verriet seine Skepsis.

»Ja, das Prinzip ist das gleiche. Es wird eine Y-förmige Rute, manchmal auch ein Pendel benutzt, um die Stelle zu orten, wo sich ein Grab befindet. Wissenschaftler halten die Methode für reinen Blödsinn, aber ob Sie es glauben oder nicht: Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass es funktioniert.«

»Ich glaube Ihnen aufs Wort.« Er stockte. »Dr. Ashby sagte, Sie sind mit der Vorabkartierung fertig, deshalb nehme ich an, dass Sie bereits sämtliche Gräber auf die eine oder andere Weise lokalisiert haben.«

»Dr. Ashby ist ziemlich optimistisch. Ich muss noch jede Menge recherchieren, bis ich weiß, wo der Hund begraben ist, um es mal so auszudrücken.«

Mein matter Kalauer vermochte ihm kein Lächeln zu entlocken. »Aber Sie müssen doch eine ungefähre Vorstellung haben.«

Etwas in seiner Stimme störte mich, und ich blieb plötzlich stehen und blickte zu ihm auf. Vorhin hatte ich gedacht, sein geheimnisvolles gutes Aussehen habe fast etwas von einem gefallenen Engel, aber jetzt kam er mir auf einmal nur noch taff und hartnäckig vor. »Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie mich hier nicht nur nach einer Kopie meiner Karte fragen?«

»Es würde uns sehr viel Zeit ersparen und unter Umständen auch so manche schlechte Presse, wenn uns bei der Exhumierung ein Experte als Berater zur Seite stünde. Den Zeitaufwand vergüten wir Ihnen natürlich.«

»Da Sie es mit einer alten Grabstätte zu tun haben, schlage ich vor, dass Sie sich mit der Chefin des Amtes für Denkmalschutz in Verbindung setzen. Sie heißt Temple Lee. Ich habe früher mal für sie gearbeitet. Da sind Sie in guten Händen.«

»Es dürfte äußerst schwierig sein, heute Nacht noch jemanden von Columbia hierherzulotsen, und wie ich Ihnen schon gesagt habe, kann die Sache nicht bis morgen früh warten. In dem Moment, als die Leiche entdeckt wurde, fing die Uhr an zu ticken. Je schneller wir das Opfer identifizieren, desto größer sind unsere Chancen, den Fall zu lösen. Dr. Ashby scheint der Ansicht zu sein, dass Ihre Referenzen das Komitee beruhigen können.«

»Das Komitee?«

»Lokale Denkmalschützer, Mitglieder des hiesigen Amtes für Denkmalschutz, ehemalige Studenten, die heute hohe Tiere sind. Diese Leute haben so viel Einfluss, dass sie ernsthaft Krach schlagen können, wenn wir die Angelegenheit nicht streng nach Vorschrift durchziehen. Sie kennen den Friedhof, und Sie kennen die Regeln. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass wir niemandem auf die Füße treten. Um es mal so auszudrücken.« Dieses Mal sah ich ein schwaches Lächeln.

»Und das ist alles?«

»Das ist alles.« Er blickte über das Wasser. »Sobald sich der Nebel lichtet, könnte es wieder regnen. Wir müssen diese Sache erledigen.«

Diese Sache erledigen.

Wie unheilvoll das klang.

»Wie gesagt, wir werden Sie bezahlen.«

»Das ist es nicht.« Die Vorstellung, nach Einbruch der Dunkelheit nach Oak Grove hinauszufahren, behagte mir zwar nicht, doch mir fiel auch keine Ausrede ein, wie ich mich hätte weigern können. Von meiner Bürgerpflicht einmal ganz abgesehen, saß Camille Ashby derzeit an meinem Geldhahn. Es war in meinem Interesse, sie weiterhin bei Laune zu halten. »Ich bin für den Anlass wohl kaum richtig angezogen, aber wenn Sie meinen, dass ich Ihnen irgendwie behilflich sein könnte …«

»Ja, das meine ich. Holen wir die Fotos, und dann machen wir uns auf den Weg nach Oak Grove.« Er fasste mich am Ellbogen, als wolle er mich antreiben, bevor ich meine Meinung noch einmal ändern konnte.

Seine Berührung war seltsamerweise unwiderstehlich. Sie zog mich an und stieß mich zugleich ab, und während ich den Arm wegzog, erinnerte ich mich an die dritte Regel meines Vaters und begann sie mir lautlos immer wieder vorzubeten wie ein Mantra:

Halte dich fern von Menschen, die von Geistern heimgesucht werden.

Halte dich fern von Menschen, die von Geistern heimgesucht werden.

»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich lieber selber fahren.«

Er sah mich von der Seite an, während wir weiter die Promenade entlanggingen. »Wie Sie wollen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.«

Schweigend gingen wir durch den Nebel, und die Lichter der Villen an der East Bay beleuchteten sanft das Geisterkind, das zwischen uns schwebte. Ich achtete darauf, es nicht zu berühren. Achtete darauf, nicht nach unten zu schauen, als ich spürte, wie seine eisige Hand mein Bein berührte.

Die Frau folgte uns. Ich fand es seltsam, dass das kleine Mädchen der dominantere Teil der beiden zu sein schien, und ich fragte mich wieder, in was für einer Beziehung die beiden wohl zu Devlin standen.

Wie lange suchten sie ihn schon heim? Hatte er überhaupt eine Ahnung, dass sie da waren? Hatte er schon kalte Berührungen erlebt, Stromstöße, unerklärliche Geräusche in der Nacht?

Spürte er, dass ihm seine ganze Lebensenergie langsam ausgesaugt wurde?

Die feine Körperwärme, die er abstrahlte, musste unwiderstehlich sein für seine Geister. Selbst ich war dagegen nicht völlig gefeit.

Als wir in das trübe Licht einer Straßenlaterne traten, wagte ich noch einen verstohlenen Blick. Die Beleuchtung schien die Geister zu verschrecken, und als sie davonschwebten, bekam ich ganz flüchtig etwas – nur einen winzigen Rest, nicht mehr – von dem kraftvollen Mann zu sehen, der John Devlin einmal gewesen war.

Er legte den Kopf schräg, ohne darauf zu achten, dass ich ihn musterte oder dass die Geister ihm folgten. Zuerst dachte ich, er würde auf das Heulen des Nebelhorns in der Ferne horchen, aber dann wurde mir bewusst, dass das Geräusch, dem seine Aufmerksamkeit galt, näher war. Die Alarmanlage eines Autos.

»Wo steht Ihr Wagen?«, fragte er.

»Da … drüben.« Ich wies in die Richtung, aus der das Schrillen des Alarms kam.

Wir eilten über den im Nebel liegenden Parkplatz, und nachdem wir um einige nebeneinander geparkte Fahrzeuge herumgegangen waren, blickte ich angstvoll die Reihe entlang und erblickte meinen silberfarbenen SUV unter der Laterne, unter der ich ihn abgestellt hatte. Die Hecktür stand einen Spalt offen, und zerbrochenes Glas glitzerte auf dem nassen Asphalt.

»Das ist meiner!« Ich lief darauf zu.

Er packte mich am Arm und hielt mich zurück. »Warten Sie einen Moment …«

Ein paar Wagenreihen weiter heulte ein Motor auf.

»Bleiben Sie hier stehen!«, sagte er. »Und fassen Sie nichts an.«

Ich sah ihm nach, wie er sich zwischen den feucht glitzernden Wagenreihen hindurchschlängelte, und drehte mich erst wieder um, als ich ihn aus den Augen verloren hatte und der Klang seiner Schritte verhallt war. Dann lief ich die paar Meter zu der offen stehenden Hecktür meines Geländewagens und spähte ins Innere. Gott sei Dank hatte ich meinen Laptop und meine Kamera zu Hause gelassen, und mein Telefon und mein Portemonnaie hatte ich bei mir. Das Einzige, was zu fehlen schien, war mein Aktenkoffer.

Der Motorenlärm wurde lauter, und ich ließ gerade den Blick schweifen, als ein schwarzer Wagen mit durchdrehenden Reifen um die Ecke schoss. Die Scheinwerfer strahlten mir direkt ins Gesicht, und für den Bruchteil einer Sekunde war ich wie gelähmt. Im nächsten Moment flutete Adrenalin durch meine Adern, ich warf mich zwischen meinen Wagen und den, der gleich daneben parkte, und das Auto raste an mir vorbei.

Devlin trat aus dem Nebel, als ich mich gerade wieder vom Asphalt aufrappelte.

»Sind Sie okay? Hat er Sie angefahren?« Er klang zwar besorgt, aber in seinen dunklen Augen glühte der Nervenkitzel der Jagd.

»Nein, ich bin okay. Nur ein bisschen erschrocken …«

Er rannte los, nahm Abkürzungen durch die Reihen der geparkten Fahrzeuge, vergeblich bemüht, sich dem Übeltäter in den Weg zu stellen, bevor der fliehen konnte. Ich hörte das Heulen des Motors und das Quietschen der Reifen, als der Fahrer mit durchgetretenem Gaspedal auf die Straße einscherte.

Da meine Fantasie und meine Nerven leicht überreizt waren, rechnete ich schon fast damit, dass ich nun gleich Schüsse hören würde, doch es wurde still, nachdem der Motorenlärm verebbt war.

Devlin trottete auf mich zu, das Telefon ans Ohr gepresst. Er sprach schnell, hörte kurz zu, dann beendete er das Gespräch. »Haben Sie den Fahrer erkennen können?«, wollte er von mir wissen.

»Nein, tut mir leid. Es ging alles so schnell. Und Sie?«

»Ich kam nie nah genug an ihn heran. Das Nummernschild konnte ich auch nicht lesen.«

»Dann werden Sie ihn gar nicht ausfindig machen können, oder? Und ich hab den ganzen Schaden selbst an der Backe.« Verzweifelt starrte ich auf mein zerbrochenes Wagenfenster.

Er bedachte mich mit einem seltsamen Blick, bevor er sich meinem Fahrzeug zuwandte.

»Können Sie feststellen, ob irgendetwas fehlt?«

»Mein Aktenkoffer ist weg.«

»Und der lag hinten?«

»Ja.«

»War von draußen zu sehen?«

»Das nicht gerade. Er stand hinter dem Rücksitz. Man musste schon genau in den Wagen hineinschauen, damit man ihn sehen konnte.«

»Hat irgendjemand mitbekommen, dass Sie ihn da abgestellt haben?«

Ich dachte eine Weile darüber nach, zuckte dann mit den Achseln. »Schon möglich. Ich war den ganzen Nachmittag in der Universitätsbibliothek, also könnte ich mir schon vorstellen, dass jemand gesehen hat, wie ich ihn da hineingestellt habe, bevor ich weggefahren bin.«

»Sie sind von der Bibliothek gleich hierhergekommen?«

»Nein. Zuerst bin ich nach Hause gefahren, um zu duschen und mich umzuziehen.«

»Haben Sie den Aktenkoffer da mit ins Haus genommen?«

»Ich habe ihn im Wagen gelassen. Ich nehme den nicht immer mit ins Haus. Da ist nichts Wertvolles drin. Nur Sachen, die mit meiner Arbeit zu tun haben.«

»Wie beispielsweise Fotos vom Oak-Grove-Friedhof?«

Diese Verbindung war mir bisher ehrlich gesagt noch nicht in den Sinn gekommen.

Ich nehme an, dass mein Instinkt in Bezug auf die reale Welt durch die Einsamkeit meines Berufs und meiner Nebenbeschäftigung inzwischen ziemlich verkümmert war.

»Meinen Sie vielleicht, das könnte mit der Leiche zu tun haben, die man auf dem Friedhof gefunden hat?«

Er antwortete nicht. »Sie haben gesagt, sie hätten noch Kopien von den Fotos?«

»Natürlich. Ich speichere meine digitalen Bilder immer online. Mir ist die Festplatte schon zu oft abgestürzt, als dass ich da noch irgendetwas dem Zufall überlassen würde.«

Ganz allmählich fiel ich in einen Schockzustand, und jetzt hatte mein Unbehagen nur noch sehr wenig mit John Devlins Geistern zu tun. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Es war, als hätte die negative Energie um meinen Wagen herum sie tiefer in die Dunkelheit verbannt. Vielleicht wurden sie aber auch wieder hinter den Schleier zurückgezogen. Aber warum auch immer, ich wusste, dass sie irgendwann wiederkommen würden. Devlins Körperwärme würde sie wieder anlocken, denn ohne ihn konnten sie nicht lange existieren.

Fröstelnd schlang ich die Arme um mich.

»Was soll ich denn jetzt tun?«

»Wir werden Anzeige erstatten, damit Sie ein Polizeiprotokoll haben, und dann können Sie den Schaden Ihrer Versicherung melden.«

»Nein, ich meine … wenn das hier irgendwie mit einem Mord zu tun hat, weiß der Mörder doch, wer ich bin. Und wenn er das hier getan hat, um an die Fotos zu kommen, wird er sehr schnell herausfinden, dass ich Kopien habe.«

»Deshalb sollten wir zusehen, dass wir ihn vorher schnappen«, meinte John Devlin.

DREI

Zwanzig Minuten später traten Devlin und ich durch das Eingangstor von Oak Grove. Selbst unter den besten Bedingungen hatte dieser Ort etwas an sich, das an den Nerven zerrte. Es war ein alter gotischer Friedhof, düster und üppig bewachsen. Die Anlage war typisch für die Parkfriedhöfe des neunzehnten Jahrhunderts, deren Gestaltung sich am Konzept der englischen Landschaftsgärten orientierte, und irgendwann war das hier sicher einmal ein hübscher und idyllischer Ort gewesen. Doch jetzt, im Licht eines von Wolken verhangenen Mondes, nahmen die bröckelnden Statuen eine gespenstische Patina an, und ich bildete mir ein, dass irgendwo ein kaltes, feuchtes und uraltes Geistwesen lauerte.

Ich drehte mich um und starrte in die Dunkelheit, suchte nach einer lichtdurchlässigen Gestalt im Nebel, doch gab es keine Geister auf dem Friedhof von Oak Grove. Hier wollten selbst die Toten nicht sein.

»Suchen Sie jemanden?«

Ich hielt den Blick abgewandt von Devlin. Die Anziehungskraft, die von ihm ausging, war körperlich spürbar. Es war seltsam, aber ich empfand den nahezu magnetischen Sog noch deutlicher, seit wir den Friedhof betreten hatten.

»Wie bitte?«

»Sie drehen sich immer wieder um. Suchen Sie jemanden?«

»Geister«, erwiderte ich und wartete auf seine Reaktion.

Doch aus seinem Verhalten war nichts abzulesen. Er griff in die Tasche seiner Jacke und zog eine kleine blaue Tube heraus. »Hier.«

»Was ist das?«

»Eukalyptuspaste. Ich kann Ihnen zwar nicht versprechen, dass das böse Geister fernhält, aber gegen den Gestank müsste es helfen.«

Ich wollte ihm gerade erklären, ich hätte nicht vor, der Leiche so nah zu kommen, dass ich Vorkehrungen treffen müsste, den Gestank zu übertünchen – doch schon jetzt stach mir ein übler Geruch in die Nase, der sich mit dem erdigen Duft des Farns und der wilden Hyazinthen mischte, die auf den Gräbern in der Nähe wuchsen.

»Na los«, meinte Devlin. »Nehmen Sie schon.«

Ich nahm die Tube, tat ein wenig von der Paste auf meinen Finger und rieb sie mir dann über die Oberlippe. Die mit Menthol angereicherte Mixtur verdunstete, brannte mir in den Nasenlöchern und zog mir die Kehle zusammen. Hustend legte ich mir die Hand auf die Brust. »Ziemlich stark.«

»In ungefähr zwei Minuten werden Sie dankbar dafür sein.« Er steckte die Tube wieder ein, ohne dass er sie selbst benutzt hatte. »Sind Sie so weit?«

»Eigentlich nicht, aber ich nehme an, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Oder?«

»Sie klingen so fatalistisch. Ihre Rolle hier ist schon recht bald vorbei.«

Davon ging ich aus.

Ohne ein weiteres Wort wandte er sich um, und ich folgte ihm hinein in das Labyrinth aus Grabsteinen und Grabmalen. Die Trittsteine, die den Gehweg markierten, waren mit Moos und Flechten bewachsen und deshalb glitschig. Ich trottete hinter ihm her und achtete bei jedem Schritt darauf, wo ich hintrat. Ich war nicht passend gekleidet für den Friedhof. Meine Schuhe waren schon ganz lehmverschmiert, und ich spürte das Brennen der winzigen Nesseln, die mich in die nackten Beine zwickten.

Ich hörte Stimmengewirr, das immer lauter wurde, und sah die Lichtkegel von Taschenlampen, die sich entlang der Gehwege bewegten. Die Szenerie war unheimlich und unwirklich und erinnerte mich an eine Zeit, als Tote in der Nacht beigesetzt wurden, im Schein des Mondes und der Laterne des Totengräbers.

Ein Stück vor uns hatte sich eine kleine Gruppe von Männern in Uniform und Zivil um das versammelt, wovon ich annahm, dass es das aufgefundene Opfer war. Die Sicht war mir fast ganz versperrt, doch ich prägte mir die Form des Grabsteins ein und sah mir die Grabmale darum herum an, damit ich später die genaue Stelle, an der sich das Grab befand, auf meiner Karte wiederfinden konnte.

Einer der Polizeibeamten bewegte sich, und im selben Moment fiel mein Blick auf bleiche Haut und milchig weiße Augen. Eine Welle von Übelkeit überkam mich, und mit einem Schlag war ich schweißgebadet. Mit zitternden Knien wich ich zurück. Von einem Mord zu hören war eine Sache; die schaurigen Folgen mit eigenen Augen zu sehen war etwas ganz anderes.

Ich hatte den größten Teil meines Lebens auf Friedhöfen verbracht – in meinen persönlichen Königreichen. Jeder einzelne war eine stille, behütete Welt für sich, in der es das Chaos der Stadt nicht zu geben schien. Heute Nacht hatte die Realität die Tore gestürmt und verheerenden Schaden angerichtet.

Ich stand da, atmete tief durch und wünschte mir, ich hätte Dr. Ashby gegenüber nie erwähnt, was ich zum Abendessen vorhatte, denn dann hätte Devlin mich nicht gefunden. Dann hätte ich nichts erfahren von dem Mord. Hätte nicht in diese gebrochenen Augen geblickt.

Doch ganz unabhängig davon, dass Devlin mich aufgespürt hatte, war ich in die Gewalt hineingezogen worden, als man mir meinen Aktenkoffer stahl. Auf dem Weg hierher hatte ich es geschafft, mir einzureden, dass der Diebstahl nur ein Zufall gewesen war. Jemand hatte durch die Heckscheibe meinen Aktenkoffer gesehen und spontan beschlossen, ihn zu stehlen. Jetzt, da ich die Leiche gesehen hatte, machte ich mich auf das Schlimmste gefasst. Falls sich der Mörder von etwas bedroht fühlte, was auf einem der Fotos abgelichtet war, handelte er unter Umständen ganz instinktiv und aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Was, wenn er versuchte, in mein Haus einzubrechen, um an meine Kamera und meinen Computer zu kommen? Um an mich heranzukommen?

Ich zog meinen Mantel ganz fest um mich und beobachtete, wie Devlin zu den anderen trat, die im Kreis um die Leiche standen. Trotz meiner momentanen Bestürzung interessierte es mich doch, wie seine Kollegen sich ihm gegenüber verhielten. Sie erwiesen ihm Respekt, sogar Hochachtung, doch mir fiel auch auf, dass sie ihm mit einer gewissen Beklommenheit begegneten. Die anderen Cops hielten Abstand, was ich verblüffend fand. Devlin hatte aber eindeutig das Sagen, er war ganz in seinem Element, und für mich war es ein faszinierender Gegensatz, wie lebendig und kraftvoll er angesichts eines gewaltsamen Todes wirkte.

Vielleicht lag das aber auch daran, dass seine Geister uns nicht durch das Tor gefolgt waren.

Ich wandte mich um, ließ den Blick durch die geheimnisvolle Totenstadt schweifen und hie und da auf einer zertrümmerten Statue oder einer von Randalierern zerstörten Gruft ruhen. Während die meisten Friedhöfe tröstliche Orte waren, die zu stiller Andacht und Selbstbesinnung einluden, weckte Oak Grove düstere Gedanken.

Mein Vater hatte mir einmal erzählt, dass ein Ort nicht heimgesucht zu werden brauchte, um böse zu sein. Das glaubte ich ihm, denn Papa kannte sich aus. Während meiner Kindheit hatte er mir viel von seiner Weisheit vermittelt, doch es gab auch Dinge, die er mir verschwiegen hatte. Das war nur zu meinem Besten, davon war ich überzeugt, aber diese Geheimnisse trieben einen Keil zwischen uns, der vorher nicht da gewesen war. Der Moment, als ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Geist sah, veränderte uns beide. Zum einen hatte Papa sich danach noch mehr in seine eigene Welt zurückgezogen, zum anderen hatte er mich noch mehr abgeschottet und beschützt als zuvor. Er war mein Vorbild, mein Anker, der einzige Mensch, der verstehen konnte, wie einsam ich war.

Nach diesem einen Mal sah ich den weißhaarigen alten Mann nie mehr wieder. Doch ich sah viele andere im Laufe der Jahre, Legionen von wunderschönen, in der Luft schwebenden Geistwesen. Junge, alte, schwarze, weiße, alle schlüpften bei Einbruch der Dämmerung durch den Schleier und marschierten auf zu einer hauchzarten Parade der Geschichte der Südstaaten, die mich faszinierte und zugleich entsetzte.

Nach einer Weile wurden diese unirdischen Reisenden einfach zu einem festen Teil meiner Welt, und ich lernte, mich zu wappnen gegen ihren frostkalten Atem in meinem Nacken und gegen die eisigen Finger, die durch meine Haare fuhren und mir über die Arme strichen. Es war richtig gewesen, dass Papa mich geschult und gedrillt hatte, doch auch wenn ich die Situation akzeptiert hatte, hatte ich darum nicht weniger Fragen. Ich verstand immer noch nicht, warum er und ich die Geister sehen konnten und Mama nicht.

»Das ist das Kreuz, das wir tragen müssen«, erklärte er mir eines Tages, als er auf einem Grab kniete und Unkraut jätete, und sah mich dabei nicht an.

Diese Erklärung stellte mich nicht zufrieden. »Kann meine richtige Mutter sie sehen?«

Papa schaute immer noch nicht auf. »Die Frau, die dich großgezogen hat, ist deine richtige Mutter.«

»Du weißt, was ich meine.« Wir sprachen nie über meine Adoption, obwohl ich es schon seit Langem wusste. Auch zu diesem Thema hatte ich jede Menge Fragen, aber ich hatte gelernt, sie für mich zu behalten.

Papa verschloss sich schon wieder, also kam ich noch einmal auf das Thema Geister zurück. »Warum wollen sie uns anfassen?«

»Das habe ich dir doch schon erklärt. Sie verzehren sich nach unserer Körperwärme.«

»Aber warum?« Gedankenverloren pflückte ich einen Löwenzahn und pustete die Samen in den Wind. »Warum, Papa?«

»Stell sie dir vor wie Vampire«, sagte er mit einem matten Seufzer. »Statt Blut saugen sie unsere Wärme in sich auf, unsere Lebenskraft, manchmal unseren Lebenswillen. Und sie lassen nichts übrig außer einer lebenden und atmenden Hülle.«

Ich griff das einzige Wort auf, das irgendeinen Sinn für mich ergab, obwohl ich tief drinnen wusste, dass er es nur bildlich gemeint hatte. »Aber Papa, Vampire gibt es in Wirklichkeit doch gar nicht.«

»Vielleicht nicht.« Er wippte zurück auf die Fersen, und seine Augen blickten mit einem gepeinigten Ausdruck in die Ferne, sodass mir das Blut in den Adern gefror. »Aber ich habe in meinem Leben Dinge gesehen … unaussprechliche Freveltaten …«

Entsetzt rang ich nach Luft, ein Laut, der ihn schlagartig aus seinen düsteren Bildern riss, und er griff nach meiner Hand und drückte sie beschwichtigend. »Darum brauchst du dir keine Sorgen zu machen, mein Kind. Solange du dich an die Regeln hältst, hast du nichts zu befürchten.«

Doch seine Worte hatten mich mit einer Furcht erfüllt, die ich nicht hätte benennen können. »Versprochen?«

Er nickte, doch er wandte sich hastig ab, und sein verhärmtes Gesicht war umschattet von Geheimnissen …

Die ganzen Jahre hatte ich Papas Regeln treu und brav befolgt. Ich war geübt darin, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, und ich nehme an, dass ich meine Reaktion auf John Devlin genau deswegen als so beunruhigend empfand.

Ganz plötzlich stand er auf dem Friedhof hinter mir, er musste mich wohl auch angesprochen haben, doch ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass ich es nicht gehört hatte. Als er mir eine Hand auf die Schulter legte, damit ich ihn bemerkte, standen mir die Haare zu Berge, als hätte ich gerade einen elektrischen Schlag bekommen. Ohne zu überlegen, zuckte ich vor ihm zurück.

Meine Reaktion schien ihn zu bestürzen. »Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht erschrecken.«

»Nein, schon gut. Es ist nur …«

»Dieser Ort? Ja, es ist ziemlich gruselig hier. Ich hätte allerdings gedacht, dass Sie daran gewöhnt sind.«

»Nicht alle Friedhöfe sind gruselig«, erwiderte ich. »Die meisten sind wunderschön.«

»Wenn Sie das sagen.« Etwas lag in seiner Stimme – ein kalter, spröder Unterton –, und ich musste an seine Geister denken. Wieder fragte ich mich, wer das wohl sein mochte und was sie ihm im Leben bedeutet hatten. Immer noch blickte er neugierig auf mich herunter. Aus irgendeinem Grund war mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen, wie groß er war, aber jetzt schien er mich zu überragen.

»Sind Sie sicher, dass Sie okay sind?«, fragte er.

»Ich schätze mal, dass ich immer noch ein bisschen schreckhaft bin von vorhin. Und jetzt das.«

Ich machte eine Kopfbewegung zu der Leiche auf dem Boden hin, doch ich hielt den Blick weiterhin auf Devlin geheftet. Ich wollte den toten Körper nicht anschauen. Ich wollte vermeiden, dass ich das Gesicht eines Tages wiedererkannte, wenn ich ein rastloses, gieriges Gespenst durch den Schleier wandern sah.

»Ich führe ein ziemlich langweiliges Leben«, sagte ich ohne jede Ironie. »Ich glaube nicht, dass ich für Tatorte geschaffen bin.«

»Es gibt auf dieser Welt viele Dinge, vor denen man sich fürchten muss, aber Leichen gehören nicht dazu.«

Er redete wie jemand, der sich auskannte, dachte ich mit einem Schaudern. Seine Stimme hatte so einen Klang, bei dem man an geheimnisvolle Orte denken musste. Einen Klang, der einem einen wohligen Schauer über den Rücken jagte.

»Ich bin sicher, dass Sie recht haben«, raunte ich und ließ den Blick durch den Nebel hinter ihm schweifen und fragte mich, ob seine Geister am Ende vielleicht doch noch durch das Friedhofstor geschlüpft waren. Das hätte nicht nur die unnatürlichen Schwingungen erklärt, die ihn zu umgeben schienen, sondern auch die düsteren Vorahnungen, die ich in seiner Nähe hatte.

Aber nein. Hinter ihm in der Dunkelheit war nichts.

Es liegt an diesem Ort.

Ich konnte körperlich spüren, wie die negative Energie mich umklammerte wie die Efeuranken, die sich in die Risse und Spalten der Mausoleen gruben, wie die Kudzu-Pflanze, die sich eng um die Baumstämme wand und so die prachtvollen Virginia-Eichen langsam erwürgte, denen der Friedhof seinen Namen verdankte. Ich fragte mich, ob Devlin es ebenfalls spürte.

Er legte den Kopf schräg, das Mondlicht fiel auf sein Gesicht, machte seine hageren Züge weicher und gaukelte mir abermals einen Blick auf den Mann vor, der er früher einmal gewesen war. Ich konnte die Feuchtigkeit des Nebels in seinen Haaren und an den Spitzen seiner Wimpern schimmern sehen. Er hatte hohe Wangenknochen, und seine breiten, vollkommen symmetrischen Augenbrauen passten perfekt zu seiner stark gebogenen Nase. Seine Augen waren dunkel, doch ich hatte sie bis jetzt noch nie gesehen wenn es hell war, sodass ich nicht sagen konnte, welche Farbe sie genau hatten.

Er war attraktiv, charismatisch und hoch konzentriert, und er faszinierte mich fast ebenso sehr, wie er mich verwirrte. Ich konnte ihn nicht lange ansehen, ohne dass in meinem Kopf die dritte Regel meines Vaters ertönte:

Halte dich fern von Menschen, die von Geistern heimgesucht werden.

Ich atmete tief die feuchte Luft ein und versuchte, den befremdlichen Zauber abzuschütteln, den er auf mich ausübte. »Haben Sie schon etwas über das Opfer herausfinden können?«

Selbst in meinen Ohren klang meine Stimme zögerlich, und ich fragte mich, ob er wohl spürte, wie unbehaglich ich mich fühlte. An ein gewisses Maß an Unbehagen in seiner Gegenwart war er bestimmt gewöhnt. Schließlich war er ein Cop. Ein Cop mit einer verworrenen Vergangenheit, wie ich ganz allmählich argwöhnte.

»Wir wissen noch nicht, wer sie ist, wenn es das ist, was Sie wissen möchten.«

Das Opfer war also eine Frau. »Wissen Sie, wie sie ums Leben gekommen ist?«

Er schwieg, und sein Blick schweifte ab, bevor er antwortete. »Mit Bestimmtheit wissen wir das erst nach der Autopsie«, meinte er dann.

Es war nicht so sehr das, was er sagte, als vielmehr das, was er nicht sagte. Und die Tatsache, dass er mir dabei nicht in die Augen sehen konnte. Was verbarg er vor mir? Was für schreckliche Dinge hatte man dieser armen Frau angetan?

Und dann dachte ich plötzlich an die vielen Stunden, die ich allein auf diesem Friedhof gearbeitet hatte. Was, wenn der Mörder bei dieser Gelegenheit auch hier gewesen war?

Als hätte er meine Gedanken gelesen, sagte Devlin: »Eines kann ich Ihnen allerdings jetzt schon sagen. Sie ist nicht hier ermordet worden. Man hat ihre Leiche nur auf diesen Friedhof gebracht, um sie zu beseitigen.«

Sollte mich das etwa beruhigen?

»Warum gerade hier, frage ich mich.«

Er zuckte mit den Achseln. »Der Ort ist ganz gut geeignet. Dieser Friedhof war jahrelang verwaist, und der Boden an den alten Grabstellen ist weich. Macht das Graben leicht. Hinterher deckt man die Stelle mit ein paar toten Blättern und ein bisschen Schutt zu, und keinem, der im Vorbeigehen daraufschaut, fällt auf, dass die Erde aufgegraben wurde.«

»Aber dann hat es angefangen zu regnen.«