Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

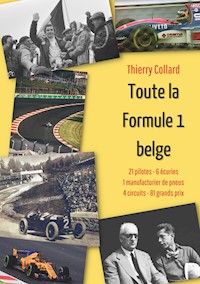

D'Arthur Legat à Stoffel Vandoorne en passant par les emblématiques Jacky Ickx et Thierry Boutsen, des bolides engagés par la mystérieuse Vicomtesse de Walckiers à la célèbre Ecurie Francrochamps, du tracé historique de Spa jusqu'à l'éphémère circuit de Nivelles, sans oublier le manufacturier Englebert couronné par un titre mondial, tous les acteurs belges de plus de 80 Grands Prix de Belgique sont présents dans cet ouvrage. Les recherches historiques et la précision journalistique de Thierry Collard vous font revivre tous les événements qui, en plus d'un siècle, ont fait de la Belgique un pays incontournable au calendrier de la Formule 1.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme. »

Milan Kundera

Table des matières

Avant-propos

Les pilotes

Arthur Legat (1898-1960)

Roger Laurent (1913-1997)

Johnny Claes (1916-1956)

Paul Frère (1917-2008)

Georges Berger (1918-1967)

André Pilette (1918-1993)

Olivier Gendebien (1924-1998)

Jacques Swaters (1926-2010)

Charles de Tornaco (1927-1953)

Willy Mairesse (1928-1969)

André Milhoux (né en 1928)

Lucien Bianchi (1934-1969)

Teddy Pilette (né en 1942)

Jacky Ickx (né en 1945)

1967 : Une F2 parmi les F1

1968 : La joie et les larmes

1969 : Derrière l’intouchable Stewart

1970 : Retour gagnant à la

Scuderia

1971 : Quelques points et puis s’en va

1972 : La dernière victoire

1973 : Divorce à l’italienne

1974—1975 : Le blues de Lotus

1976—1978 : Des piges sans saveur

1979 : La surprise Ligier

Après la course

Patrick Nève (1949-2017)

Thierry Boutsen (né en 1957)

1983—1988 : Débuts chez Arrows, podiums chez Benetton

1989—1990 : Trois victoires avec Williams

1991—1993 : L’éclipse Ligier, l’épilogue Jordan

Éric van de Poele (né en 1961)

Bertrand Gachot (né en 1962)

Philippe Adams (né en 1969)

Jérôme d’Ambrosio (né en 1985)

Stoffel Vandoorne (né en 1992)

Les écuries

Vicomtesse de Walckiers

Écurie Belge

Écurie Belgique

Écurie Francorchamps

Équipe Nationale Belge/ENB

Équipe Scirocco Belge

Les pneumatiques

Englebert : champion avec Ferrari

Les circuits

Spa-Francorchamps : historique et mythique

Bois de la Cambre : la parenthèse bruxelloise

Nivelles-Baulers : la piste éphémère

Zolder : une décennie flamande

Les grands prix avant la F1

1912 : Une moyenne trop lente à Dinant

1913 : Accident mortel à Spa

1922 : Une victoire 100 % belge

1925 : Naissance d’un championnat

1930 : Peugeot fait trembler Bugatti

1931 : Dix heures d’un duel franco-italien

1933 : Un cavalier seul signé Ferrari

1934 : Sept partants mais trois leaders

1935 : Rudolf Caracciola caracole en tête

1937 : Rudolf Hasse ménage ses pneus

1939 : Lang résiste, Seaman se tue

1946 : Chaboud contient Levegh

1947 : Wimille trahit Varzi

1949 : La sobriété récompensée

Les grands prix du Championnat du monde

1950 : Les Alfetta reines de la vitesse

1951 : Fangio, le perdant acclamé

1952 : Le nouveau patron se prénomme Alberto

1953 : Ascari plus fiable que rapide

1954 : Fangio quitte Maserati sur un succès

1955 : Paul Frère au pied du podium

1956 : Paul Frère monte sur le podium

1958 : Tony Brooks en roue libre

1960 : La course doublement endeuillée

1961 : Olivier Gendebien aux avant-postes

1962 : Willy Mairesse leader puis accidenté

1963 : Jim Clark émerge de l’orage

1964 : Trois leaders à court d’essence

1965 : Clark puissance quatre

1966 : Surtees gagne… et se fait licencier

1967 : Dan Gurney et Eagle touchent le ciel

1968 : Une première pour McLaren

1970 : La fin du tracé historique

1972 : Un circuit moderne mais impopulaire

1973 : Un doublé Tyrrell salue Zolder

1974 : Emerson Fittipaldi monopolise Nivelles

1975 : La régularité de Niki Lauda

1976 : Symphonie pour moteurs V12

1977 : L’unique victoire de Gunnar Nilsson

1978 : Lotus révolutionne encore la F1

1979 : Jody Scheckter reprend la main

1980 : La première victoire de Didier Pironi

1981 : Le lourd tribut des mécaniciens

1982 : Le dernier tour de Gilles Villeneuve

1983 : Spa-Francorchamps en version courte

1984 : Michele Alboreto dit adieu à Zolder

1985 : Trois mois pour refaire toute la piste

1986 : Nigel Mansell surgit de la mêlée

1987 : McLaren tire les marrons du feu

1988 : Thierry Boutsen privé de son podium

1989 : Peu de dépassements sous le déluge

1990 : Trois départs pour une seule course

1991 : Ayrton Senna dépasse Jim Clark

1992 : Michael Schumacher à qui perd gagne

1993 : Dernier tour écourté pour Boutsen

1994 : Double punition pour Schumacher

1995 : Schumacher, le meilleur comme le pire

1996 : La revanche de Ferrari

1997 : Spa invente le départ sous safety-car

1998 : Jordan émerge du grand carambolage

1999 : Pas de consigne d’équipe chez McLaren

2000 : Un dépassement d’anthologie

2001 : Faux départs et terrifiant accident

2002 : Schumacher roi de Francorchamps

2004 : Räikkönen rompt l’hégémonie italienne

2005 : Räikkönen domine, Alonso assure

2007 : Ferrari lave son honneur

2008 : Hamilton pénalisé, Massa à 100 %

2009 : Ferrari vainc le signe indien

2010 : Lewis Hamilton passe entre les gouttes

2011 : Le patron s’appelle Sebastian Vettel

2012 : Grosjean cogne devant

2013 : Sebastian Vettel n’a plus de rival

2014 : Ricciardo échappe à tous les ennuis

2015 : Un doublé de plus pour Mercedes

2016 : Nico Rosberg gagne… et puis s’en va

2017 : Vettel à la poursuite d’Hamilton

2018 : Hamilton à la poursuite de Vettel

2019 : Leclerc dédie sa victoire à Hubert

2020 : Hamilton devant des tribunes vides

2021 : Un tour pour rien

2022 : Verstappen fait le maximum

Hors championnat

Quand le championnat n’était pas tout

8 juin 1946 : Deux Belges sur le podium

24 avril 1949 : Johnny Claes troisième à Paris

5 juin 1949 : Claes récidive à Chimay

27 avril 1952 : Claes éternel troisième

1

er

juin 1952 : Paul Frère gagne à Chimay

24 mai 1953 : Maurice Trintignant devance Roger Laurent

31 mai 1953 : Paul Frère deuxième au Nürburgring

12 juillet 1953 : Jacques Swaters roi de l’Avus

6 juin 1954 : André Pilette deuxième à Chimay

25 juillet 1954 : Georges Berger associé à Jean Behra

12 septembre 1954 : André Pilette deuxième à Cadours

9 avril 1961 : Jack Brabham s’impose à Bruxelles

1

er

avril 1962 : Willy Mairesse couronné à domicile

20 mai 1962 : Mairesse récidive à Naples

16 août 1969 : Jacky Ickx triomphe à Oulton Park

13 juin 1971 : Ickx gagne en mémoire de Rindt

17 mars 1974 : Ickx champion sous la pluie

14 mars 1976 : Ickx sur le podium

Les statistiques des pilotes belges

Ickx et Boutsen victorieux

Boutsen, dix ans en F1

5 Belges dans la course

3 podiums à domicile

Ickx, le premier et presque le plus jeune

Ickx, l’enfant de la

pole

Boutsen, le plus patient

Points marqués en championnat

Les statistiques du GP de Belgique

Palmarès

Schumacher devance Senna

L’unique victoire de Nilsson

Des victoires en rouge

Un aigle au sommet

Hamilton en

pole

Meilleur tour pour Prost

Avant-propos

Saviez-vous que Thierry Boutsen a débuté sa carrière en F1 au Grand Prix de Belgique 1983 et l’a achevée exactement dix ans plus tard, au Grand Prix de Belgique 1993 ? Avec 163 départs, il est, à ce jour, le pilote belge ayant disputé le plus de grands prix de F1. Il ne compte cependant que 3 victoires, contre 8 au célébrissime Jacky Ickx qui, lui, n’a couru que 114 fois en F1 et dont le public profane connaît davantage les exploits aux 24 Heures du Mans.

Saviez-vous que deux autres pilotes belges ont bouclé quelques tours en tête d’un grand prix ? Il s’agit d’Olivier Gendebien et de Willy Mairesse. Et saviez-vous que deux autres encore ont goûté aux joies du podium ? Ce sont Lucien Bianchi et Paul Frère.

Avec des fortunes diverses, pour une seule course ou pour plusieurs saisons, sous les couleurs d’une écurie nationale ou celles d’un grand constructeur, 21 pilotes belges ont pris le départ d’épreuves de F1 depuis la création du Championnat du monde des pilotes, en 1950.

Cette année-là, la saison officielle ne comptait que 6 courses européennes, plus les 500 miles d’Indianapolis. Le Grand Prix de Belgique figurait déjà dans ce calendrier. Sept décennies plus tard, il en demeure une date importante.

Sa légende s’est notamment bâtie autour du majestueux circuit de Spa-Francorchamps, niché dans les vallonnements des Ardennes, et de son mythique raidillon de l’Eau rouge. Les impératifs de sécurité ont réduit son tracé originel, mais la magie d’une piste détrempée sillonnant entre les arbres demeure sans égale.

Ces pilotes, ces écuries, ces circuits et ces courses composent toute la passion qui lie la Belgique et la Formule 1. C’est leur histoire que nous retraçons dans les pages qui suivent.

LES PILOTES

Arthur Legat (1898-1960)

Né le 1er novembre 1898 à Haine-Saint-Paul, mort le 23 février 1960 à Haine-Saint-Paul à 61 ans.

2 GP disputés en 1952 et 1953

Meilleur classement : 13e

Né à la fin du XIXe siècle, Arthur Legat pratique la course automobile bien avant l’apparition de la F1. Ce garagiste de Haine-Saint-Paul apprécie tout particulièrement le Grand Prix des Frontières, disputé près de Chimay, vers la frontière franco-belge. Entre 1926 et 1959, il participe 25 fois à cette course qu’il gagne à deux reprises (1931 et 1932) au volant d’une Bugatti 37 A.

En ce temps-là, on ne prend pas sa retraite sportive avant d’avoir des cheveux blancs. Arthur Legat est quinquagénaire lorsqu’il remporte la dernière édition de la course de côte de Malchamps, en 1949 sur une Maserati 6 CM.

Il s’offre ensuite deux participations au GP de Belgique, au volant d’une Veritas Meteor. Il s’y classe treizième en 1952, à cinq tours du vainqueur, puis abandonne sur panne de transmission en 1953.

À 54 ans au volant d’une F1, il est — et restera sûrement — le troisième plus vieux pilote dans cette catégorie, devancé seulement par le Monégasque Louis Chiron et le Français Philippe Étancelin qui ont encore piloté à 55 ans.

Arthur Legat a 60 ans lorsqu’il dispute une fois de plus le Grand Prix des Frontières, en 1959. C’est sa dernière apparition en course. Il meurt l’année suivante.

Roger Laurent (1913-1997)

Né le 21 février 1913 à Liège, mort le 6 février 1997 à Uccle à 83 ans.

2 GP disputés en 1952

Meilleur classement : 6e

Cinq fois champion de Belgique de moto dans les années 1940, Roger Laurent passe sur quatre roues en 1949.

Hors championnat, il gagne le Grand Prix de Finlande 1952, au volant d’une Talbot-Lago T26C de l’Écurie Belgique, devant un plateau de pilotes amateurs. Cette même année, Roger Laurent effectue ses débuts en championnat du monde au Grand Prix de Belgique, où sa modeste HWM le mène à la douzième place. Deux mois plus tard, au Grand Prix d’Allemagne, la Ferrari de l’Écurie Francorchamps le propulse à une très honorable sixième place.

Roger Laurent poursuit sa carrière de coureur en endurance, où son meilleur résultat est une quatrième place aux 24 Heures du Mans 1954, sur la Jaguar C de l’Écurie Francorchamps dont il partage le volant avec Jacques Swaters.

Johnny Claes (1916-1956)

Né le 11 août 1916 à Fulham (GB), mort le 3 février 1956 à Bruxelles à 39 ans.

23 GP disputés entre 1950 et 1955

Meilleur classement : 7e

Dans les années 1940, la première renommée de Johnny Claes est celle de… trompettiste de jazz, leader de la formation Johnny Claes and his Clay Pigeons. Traducteur des pilotes britanniques sur le Grand Prix de France 1947, il découvre à cette occasion le sport automobile. L’année suivante, il prend le volant d’une Talbot-Lago et crée l’Écurie Belge. En 1949, il s’illustre plusieurs fois, par exemple en grimpant sur la troisième marche du podium du Grand Prix de Paris.

Johnny Claes obtient quelques succès en F2 et des places d’honneur hors championnat, mais ses meilleurs classements en grands prix officiels sont des septièmes places à Monaco (1950) et Spa-Francorchamps (1951). À partir de 1952, il pilote des monoplaces très différentes : Gordini, Simca, HWM, Connaught, Maserati, Ferrari, sans plus de résultats.

Les épreuves de rallye lui sourient davantage puisqu’il gagne à deux reprises le terrible marathon Liège-Rome-Liège, en 1951 avec Jacques Ickx (le père de Jacky), en 1953 avec Jean Trasenster.

En endurance, il décroche une probante troisième place dans les 24 Heures du Mans 1955, au volant d’une Jaguar D de l’Écurie Francorchamps qu’il partage avec Jacques Swaters.

Johnny Claes se retire après le Tourist Trophy 1955 car sa santé se dégrade. La tuberculose l’emporte cinq mois plus tard.

Paul Frère (1917-2008)

Né le 30 janvier 1917 au Havre (F), mort le 23 février 2008 à Nice (F) à 91 ans.

11 GP disputés entre 1952 et 1956

1 podium (2e au GP de Belgique 1956)

11 points marqués en championnat

Ingénieur devenu journaliste, champion d’aviron, Paul Frère découvre les sports mécaniques par la moto, en 1948. Dès 1952, il débute en monoplace au volant d’une F2 HWM et remporte, hors championnat, le Grand Prix des Frontières, sur le circuit de Chimay.

Pour sa première course officielle, le Grand Prix de Belgique 1952 couru sous la pluie, il donne à la firme HWM son meilleur résultat en grand prix avec une cinquième place. Chaque année, il dispute deux ou trois courses de monoplace, sur HWM puis sur Gordini, qui se concluent pour la plupart par des casses mécaniques.

En 1955 et 1956, la Scuderia Ferrari lui offre un volant pour trois courses. C’est dans le Grand Prix de Belgique que Paul Frère signe ses meilleurs résultats, quatrième en 1955 et deuxième en 1956. Ce podium marque sa dernière participation en F1.

Il se concentre alors sur les courses d’endurance, remportant avec Olivier Gendebien deux fois les 12 Heures de Reims (1957 et 1958) puis les 24 Heures du Mans 1960.

À sa mort, en 2008, le quinzième virage du circuit de Spa-Francorchamps est rebaptisé « Courbe Paul Frère ».

Georges Berger (1918-1967)

Né le 14 septembre 1918 à Bruxelles, mort le 23 août 1967 sur le circuit du Nürburgring (D) à 48 ans.

2 GP disputés en 1953 et 1954 (Gordini)

Georges Berger commence la course automobile en amateur après la Seconde Guerre mondiale, notamment au volant d’une Jicey, marque française à laquelle il donne son meilleur résultat (3e à Chimay en 1950).

Il tente sa chance en F1 en pilotant une Gordini. Au Grand Prix de Belgique 1953, il obtient le dernier temps aux essais et abandonne dès le quatrième tour. Au Grand Prix de France 1954, il est trahi en course par son moteur. Cette année-là, il signe ses meilleurs résultats hors championnat, à Rouen (4e) et Bordeaux (7e).

Georges Berger se tourne ensuite vers d’autres disciplines, signant particulièrement deux victoires dans le Tour de France automobile, en compagnie de Willy Mairesse (1960) et de Lucien Bianchi (1964). Il participe deux fois aux 24 Heures du Mans pour l’Écurie Francorchamps (1961) et pour l’Écurie Nationale Belge (1962), tentatives qui se soldent par deux abandons. Il trouve la mort au volant d’une Porsche 911, sur le circuit allemand du Nürburgring, durant le Marathon de la Route 1967, une course de 84 heures qui remplaçait la classique Liège-Rome-Liège.

André Pilette (1918-1993)

Né le 6 octobre 1918 à Paris (F), mort le 27 décembre 1993 à Etterbeek à 75 ans.

9 GP disputés entre 1951 et 1964

Meilleur classement : 5e

2 points marqués en championnat

André Pilette n’a que 3 ans à la mort de son père, Théodore Pilette, importateur belge des Mercedes-Benz puis des Bugatti ; lui-même pilote, il s’était notamment illustré en se classant cinquième aux 500 Miles d’Indianapolis 1913.

Après quelques courses locales, André dispute son premier grand prix à Spa en 1951, au volant d’une Talbot-Lago de l’Écurie Belgique, et y signe une belle sixième place. Deux accidents l’éloignent des circuits en 1952. Il revient à Spa en 1953 sur une modeste Connaught (11e et dernier).

Amédée Gordini lui propose un volant pour trois courses de championnat, en 1954. C’est dans son grand prix national qu’il réalise son meilleur classement (5e) et inscrit deux points. Hors championnat, il se classe second à Chimay puis à Cadours.

En 1956, André Pilette court encore trois grands prix officiels, deux pour Gordini ainsi que le Grand Prix de Belgique pour la Scuderia Ferrari. À deux reprises, il se classe sixième. En Allemagne, il se blesse sérieusement lors des essais et se tient en retrait des circuits durant deux ans.

Au Grand Prix d’Italie 1961, l’Emeryson de l’Équipe Nationale Belge, trop lente, ne lui permet pas de s’aligner au départ. De même, en 1963, au volant d’une Lotus privée, André Pilette échoue à se qualifier en Allemagne et en Italie.

En 1964, il revient pour une ultime apparition en F1, au volant d’une Emeryson modifiée et rebaptisée Scirocco par l’Américain Hugh Powell. Il essuie une non-qualification en Allemagne et deux forfaits, en Italie et à Monaco. Dans le Grand Prix de Belgique, le seul dont la Scirocco parvient à prendre le départ, André Pilette doit se contenter du dernier temps des qualifications et d’un abandon sur panne moteur dès le dixième tour.

Hors F1, André Pilette participe quatre fois aux 24 Heures du Mans, en 1954 dans l’équipe Gordini puis en 1959, 1960 et 1961 sur des Ferrari du North American Racing Team. Associé à Ricardo Rodriguez, il monte sur la deuxième marche du podium en 1960.

Il est le père de Teddy Pilette.

Olivier Gendebien (1924-1998)

Né le 12 janvier 1924 à Bruxelles, mort le 2 octobre 1998 aux Baux-de-Provence (F) à 74 ans.

14 GP disputés entre 1956 et 1961

2 podiums (2e au GP de France 1960, 3e au GP de Belgique 1960)

3 tours en tête (GP de Belgique 1961)

18 points marqués en championnat

Recordman des 24 Heures du Mans jusqu’à ce que ses quatre victoires soient battues par son compatriote Jacky Ickx, Olivier Gendebien possède un remarquable palmarès en endurance (12 Heures de Sebring 1959, 1960 et 1961, 12 Heures de Reims 1957 et 1958 avec Paul Frère, 1000 Km de Paris 1961 avec Lucien Bianchi, 1000 Km du Nürburgring 1962, Targa Florio 1958, 1961 et 1962) ainsi qu’en rallye (Boucles de Spa, Rallye des Tulipes, Liège-Rome-Liège, Tour de France automobile 1957, 1958 et 1959, champion de Belgique des rallyes 1954 et 1955).

C’est d’ailleurs en copilote de rallye qu’Olivier Gendebien découvre le sport automobile, lorsqu’il travaille en Afrique, dans ce qui est alors le Congo belge. De retour en Europe, il débute sur circuit par la Formule 2, en 1952. Ferrari remarque sa cinquième place au Mans 1955, sur une Porsche 550 de l’Écurie Nationale Belge, et l’engage.

La Scuderia le fait débuter en F1 en 1956. Dès sa première course dans cette catégorie, le Grand Prix d’Argentine, Olivier Gendebien entre dans les points en se classant cinquième. Ses participations demeurent toutefois occasionnelles, à raison de deux ou trois grands prix par an, Ferrari privilégiant l’engagement du pilote belge sur des épreuves d’endurance, où il fait merveille.

En 1960, le Yeoman Credit Racing Team confie à Olivier Gendebien le volant d’une révolutionnaire Cooper T51 à moteur arrière. Dès sa première course à son volant, à Spa, le champion belge s’offre un podium à domicile (3e), suivi d’un autre (2e) lors du grand prix suivant, à Reims. La fin de saison est moins brillante mais Gendebien est classé sixième du Championnat du monde, grâce aux points engrangés.

Son aventure en F1 ne va pas au-delà de la saison 1961, où il se classe quatrième à Spa pour son unique grand prix sur Ferrari, puis modestement onzième aux États-Unis sur une Lotus privée.

Au sommet de sa gloire, il prend sagement sa retraite de coureur à l’issue de la saison 1962 et s’installe en Provence, non loin de chez son ami Maurice Trintignant.

Jacques Swaters (1926-2010)

Né le 30 octobre 1926 à Woluwé-Saint-Lambert, mort le 10 décembre 2010 à Bruxelles à 84 ans.

7 GP disputés entre 1951 et 1954

Meilleur classement : 7e

Jacques Swaters se lance dans le sport automobile en 1948, année où il partage avec Paul Frère le pilotage d’une MG aux 24 Heures de Spa. Deux ans plus tard, il court en F2 et participe à la fondation de l’Écurie Belgique.

En 1951, le volant de la Talbot-Lago de l’équipe est libre à la suite d’un accident où André Pilette a été blessé. Jacques Swaters débute ainsi en F1 au Grand Prix d’Allemagne, où il termine dixième et dernier. En Italie, il est trahi par sa mécanique.

Il ne court que le Grand Prix des Frontières, hors championnat, en 1952, et fonde l’Écurie Francorchamps avec une voiture construite par son ami Enzo Ferrari. En 1953 et 1954, il pilote la Ferrari 500 de l’Écurie Francorchamps sur six courses de championnat. Jacques Swaters signe son meilleur résultat sur le Nürburgring, en 1953, où il finit septième, derrière Stirling Moss mais devant le champion en titre Alberto Ascari.

C’est en F2, lors des Courses de l’Avus 1953, qu’il remporte sa principale victoire en monoplace. Avec l’Écurie Francorchamps, Jacques Swaters signe la troisième place aux 24 Heures du Mans 1955, associé à Johnny Claes sur une Jaguar D.

Sa dernière incursion en F1 consiste à modifier une Emeryson, qu’il rebaptise ENB (Équipe Nationale Belge) et qu’il confie à Lucien Bianchi au Grand Prix d’Allemagne 1962, sans convaincre. L’expérience ne se prolonge pas.

Charles de Tornaco (1927-1953)

Né le 7 juin 1927 à Bruxelles, mort le 18 septembre 1953 à Modène (I) à 26 ans.

2 GP disputés en 1952

Meilleur classement : 7e

Le baron Charles de Tornaco est le fils de Raymond de Tornaco, vainqueur en 1922, au volant d’une Impéria-Abadal, du premier Grand Prix de Belgique organisé à Spa-Francorchamps et troisième des 24 Heures du Mans 1923.

Son grand ami Jacques Swaters l’invite à courir avec la jeune Écurie Belgique aux 24 Heures de Spa 1949.

En 1952, Charles de Tornaco débute en F1 au Grand Prix de Belgique, au volant de la Ferrari 500 de l’Écurie Francorchamps, où il décroche une prometteuse 7e place. Aux Pays-Bas, un problème de soupape le contraint à l’abandon. Il s’engage encore dans les Grands Prix d’Italie 1952 et de Belgique 1953 mais, dans les deux courses, ne parvient pas à se qualifier.

Associé à Roger Laurent, il se classe neuvième aux 24 Heures du Mans 1953. Trois mois plus tard, lors d’essais privés sur le circuit de Modène, la Ferrari de Charles de Tornaco se retourne. Faute d’ambulance et de médecin sur place, le jeune pilote meurt alors qu’il est transporté vers l’hôpital dans une voiture réquisitionnée à la hâte.

Willy Mairesse (1928-1969)

Né le 1er octobre 1928 à Momignies, mort le 2 septembre 1969 à Ostende à 40 ans.

12 GP disputés entre 1960 et 1963

1 podium (3e au GP d’Italie 1960)

3 tours en tête (GP de Belgique 1962)

7 points marqués en championnat

Fils d’un exploitant forestier, Willy Mairesse vient à la compétition, guidé par la passion et le hasard. Timide et renfermé, il lui faut un volant pour s’exprimer.

Il se révèle en 1956 en remportant Liège-Rome-Liège au volant d’une Mercedes 300SL. Deux ans plus tard, il se fait remarquer aux 12 Heures de Reims où il termine deuxième sur une Ferrari. Toujours sur Ferrari, il gagne en 1960 le Tour de France auto, exploit qu’il renouvelle en 1961, terminant également deuxième des 24 Heures du Mans.

Ce brillant palmarès lui ouvre les portes de la Formule 1. « C’est mon meilleur pilote d’essai », écrit de lui Enzo Ferrari dans ses Mémoires. Pour le compte de la Scuderia, Willy Mairesse signe, dès son troisième grand prix, l’unique podium de sa carrière en terminant troisième du Grand Prix d’Italie 1960. Les neuf grands prix qu’il dispute encore de 1961 à 1963 ne lui permettent qu’une seule fois de se classer à nouveau dans les points (4e à Monza en 1962).

Willy Mairesse se montre rapide mais aussi victime de nombreux accidents. Ce garçon « doué d’un grand talent, mais trop téméraire, veut brûler les étapes », estime alors Maurice Trintignant. Lors de sa dernière course en F1, en 1963 sur le terrible circuit du Nürburgring, sa voiture se renverse, une roue arrachée tue un jeune secouriste de la Croix Rouge et le pilote belge est lui-même sévèrement brûlé.

C’est dans le premier tour des 24 Heures du Mans 1968 que Willy Mairesse subit un dernier accident dont il ne se remettra jamais complètement. Selon la procédure du départ en épi, les pilotes courent alors dans leur voiture et démarrent sans prendre le temps de se sangler. Mal fermée, la portière de sa Ford GT40 s’ouvre brutalement dans la ligne droite des Hunaudières. En tentant de la rattraper à pleine vitesse, le champion belge perd le contrôle et s’écrase contre les arbres. Blessé notamment au crâne, il est plongé pendant deux semaines dans le coma. Incapable de reconduire, il se donne la mort un an plus tard.

Révolté par cet accident, son compatriote Jackie Ickx refuse de jouer le jeu et prend le départ des 24 Heures du Mans 1969 en marchant, démarrant bon dernier après s’être soigneusement attaché, ce qui ne l’empêchera pas de remporter l’épreuve ! Dès l’année suivante, les organisateurs de l’épreuve d’endurance réforment leur procédure pour donner le départ avec les pilotes à bord de leurs voitures.

André Milhoux (né en 1928)

Né le 9 décembre 1928 à Bressoux.

1 GP disputé en 1956

Natif de la province de Liège, André Milhoux se destine davantage à la mécanique qu’au pilotage. Toutefois, il ne dédaigne pas prendre le volant des belles mécaniques qu’il prépare et qu’il répare.

Ainsi, à 25 ans, il court en compagnie de Paul Frère, sur de grosses berlines américaines. Ensemble, en 1956, ils dominent la catégorie 2 litres dans le championnat de Belgique de voitures de tourisme et signent une victoire de classe lors des Mille Miglia.

En 1956, on retrouve André Milhoux au départ des 24 Heures du Mans, sur une Gordini qu’il partage avec Charles Rinen ; une panne d’essence les stoppe autour de minuit. Deux mois plus tard, c’est également au volant d’une Gordini qu’il s’engage dans l’unique grand prix de Formule 1 de sa courte carrière, au Nürburgring ; son moteur le lâche au 15e tour, alors qu’il navigue en avant-dernière position.

Deux ans plus tard, il s’entraîne en vue du Grand Prix de Belgique avec la Ferrari 801 de l’Équipe Nationale Belge lorsqu’il est victime d’un grave accident. Il préfère alors se retirer définitivement de la compétition.

Lucien Bianchi (1934-1969)

Né le 10 novembre 1934 à Milan (I), mort le 30 mars 1969 au Mans (F) à 34 ans.

17 GP disputés entre 1960 et 1968

1 podium (3e au GP de Monaco 1968)

6 points marqués en championnat

Pour suivre en Belgique le pilote Johnny Claes, dont il est l’un des mécaniciens, le père de Lucien Bianchi et toute sa famille italienne déménagent et changent de nationalité en 1950. Deux ans plus tard, Lucien débute en sport automobile comme copilote de Claes en rallye. Il remporte quatre fois le Tour de France automobile, associé à Olivier Gendebien (1957, 1958, 1959) puis à Georges Berger (1964), ainsi que le marathon Liège-Sofia-Liège (1961).

Lucien Bianchi marque un point en terminant sixième (et dernier) du Grand Prix de Belgique 1960, sur une Cooper-Climax de l’Équipe Nationale Belge. Épisodiquement, jusqu’en 1965, il court neuf autres grands prix pour différentes écuries privées, mais sans retrouver le même succès. À l’exception de 1964, il prend chaque année le départ du Grand Prix de Belgique.

Il faut attendre 1968 pour que Lucien Bianchi dispose d’un volant d’usine en F1, chez Cooper. Au Grand Prix de Monaco, sa constance lui permet de figurer parmi les cinq pilotes rescapés à l’arrivée ; il signe là son meilleur résultat en montant sur la troisième marche du podium. Il marque encore un point à Francorchamps, mais sa fin de saison n’est faite que d’abandons. Il ne pilotera plus en monoplace.

C’est en endurance que le palmarès de Lucien Bianchi est le plus prestigieux, avec des succès aux 1000 Km de Paris avec Olivier Gendebien (1960), aux 12 Heures de Sebring avec Jo Bonnier (1962), aux 500 Km du Nürburgring avec son frère Mauro Bianchi (1965), aux 6 Heures du Nürburgring avec Jean Rolland (1967), aux 6 Heures de Watkins Glen avec Jacky Ickx (1968) et, couronnement de sa carrière, aux 24 Heures du Mans avec Pedro Rodriguez (1968).

Fin mars 1969, lors des essais préparatoires des 24 Heures du Mans, l’Alfa 33/3 de Lucien Bianchi est aux prises avec un capot arrière qui a une fâcheuse tendance à se détacher. Au bout de la longue ligne droite des Hunaudières, le pilote perçoit un problème et veut se ranger sur le bas-côté, mais sa voiture lui échappe, percute un poteau et s’embrase, tuant le champion belge.

Teddy Pilette (né en 1942)

Né le 26 juillet 1942 à Bruxelles.

1 GP disputé en 1974

Meilleur classement : 17e

Fils d’André Pilette, son prénom est en réalité Théodore, comme son illustre grand-père qui se forgea un beau palmarès à l’aube de la Première Guerre mondiale.

C’est en voitures de tourisme et de sport que Teddy Pilette s’illustre, remportant les 500 Km du Nürburgring en 1963, le championnat belge de voitures de sport en 1965 ou encore les 24 Heures de Spa 1978.

Dans les années soixante-dix, il se spécialise en Formule 5000 et décroche deux titres de champion d’Europe de cette discipline, en 1973 et 1975.

À l’occasion du Grand Prix de Belgique 1974, il loue une vieillissante Brabham BT 42 qu’il qualifie devant la voiture jumelle de Gérard Larrousse. Mais, en course, elle ne lui permet d’obtenir que l’avant-dernière place.

En fin de saison 1977, l’écurie britannique BRM, à l’agonie, lui confie sa catastrophique P 207. Teddy Pilette ne parvient jamais à la qualifier en course. Aucun des autres pilotes s’étant succédé à son volant depuis le début d’année n’y était parvenu, à l’exception de Larry Perkins qui avait pu prendre le départ au Brésil… pour tomber en panne au bout d’un tour !

Le pilote belge renonce à la F1 après une saison 1978 vierge dans le championnat britannique Aurora.

Jacky Ickx (né en 1945)

Né le 1er janvier 1945 à Ixelles.

144 GP disputés entre 1967 et 1979

8 victoires

1968 : France

1969 : Allemagne, Canada

1970 : Autriche, Canada, Mexique

1971 : Pays-Bas

1972 : Allemagne

25 podiums

13 pole positions

14 meilleurs tours en course

529 tours en tête

181 points marqués en championnat

Attention, pilote mythique ! Si un seul homme devait incarner l’ensemble du sport automobile belge, ce serait certainement Jacky Ickx.

Fils du journaliste et pilote Jacques Ickx qui remporta le terrible Liège-Rome-Liège en 1951 associé à Johnny Claes, frère de l’aviateur et pilote Pascal Ickx qui gagna les 24 Heures de Spa en 1965 — juste un an avant Jacky — il ne pouvait échapper à la destinée familiale.

Monument de l’endurance, ses six victoires lui valurent le surnom de « Monsieur Le Mans » jusqu’à ce que son record soit battu par le Danois Tom Kristensen. Plus emblématique encore, c’est le jeune Jacky Ickx (24 ans alors) qui fit réformer le mode de départ en épi des célèbres 24 Heures ; en 1969, pour protester contre le fait que les coureurs sautaient dans leur voiture et démarraient sans prendre le temps de s’attacher — ce qui avait valu d’irrémédiables blessures à son compatriote Willy Mairesse en 1968 — il traversa tranquillement la piste, boucla soigneusement son harnais, s’élança bon dernier… et gagna la course le lendemain !

En voitures de tourisme, en rallye, en CanAm, en raid, le champion belge s’est forgé un palmarès également impressionnant qui ferait presque oublier que ses premières années de gloire eurent pour théâtre la Formule 1.

1967 : Une F2 parmi les F1

Il réalise son premier coup d’éclat en grand prix au volant d’une… Formule 2 ! En 1967, afin de compléter un maigre plateau d’une vingtaine de F1, le circuit allemand du Nürburgring accepte la présence de sept F2. Jacky Ickx pilote ainsi une petite Matra-Ford engagée par Ken Tyrrell.

Sensation lors des qualifications : il signe le troisième temps absolu des monoplaces, seulement devancé par les F1 de Jim Clark et Denny Hulme. Une F2 est certes plus légère de quelque 85 kg, mais sa cylindrée se limite à 1 600 cm3contre 3 litres pour les F1.

En course, le jeune Belge bataille avec Jack Brabham et Chris Amon pour la quatrième place lorsque sa suspension se brise à trois tours de l’arrivée.

L’exploit n’est pas passé inaperçu car, un mois plus tard, Cooper lui offre un vrai volant de F1. Jacky Ickx débute ainsi dans la catégorie reine à Monza et, dès sa première course, il s’octroie le point de la sixième place.

1968 : La joie et les larmes

Enzo Ferrari engage le petit prodige pour la saison 1968. Devant son public, à Spa-Francorchamps, il découvre les joies du podium en grimpant sur la troisième marche.

Le 7 juillet, à Rouen, Jacky rit et Jacky pleure. Il a choisi de monter des pneus pluie et, peu après le départ, le ciel qui menaçait crève et inonde la piste. La Ferrari domine la course et s’impose avec près d’un tour d’avance sur le deuxième, John Surtees. Hélas, à l’arrière du peloton, la piste glissante a piégé le Français Jo Schlesser, qui débutait en F1 ; au troisième tour, sa Honda a quitté la piste, les 200 litres d’essence se sont enflammés et le pilote n’a pu s’extraire du brasier. Jacky Ickx se rend sur le lieu du drame pour y déposer la gerbe de fleurs de sa première victoire en grand prix.