Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein Plädoyer für liberale Werte in einer polarisierten Welt: Über das neue Gerechtigkeitsdenken, das die Debatte bestimmt. Obamas Präsidentschaft barg das Versprechen eines neuen Zeitalters, in dem Hautfarbe endlich keine Rolle mehr spielen würde. Heute scheint von dieser Hoffnung nicht viel übrig zu sein: Identität ist zur entscheidenden Kategorie geworden. Wie kam es zu diesem Bewusstseinswandel? Thomas Chatterton Williams verortet ihn in den ereignisreichen Jahren zwischen Obama und dem Gaza-Krieg. In »Toxische Gerechtigkeit« wirft er einen ersten Blick zurück und zeigt, wie das neue Gerechtigkeitsdenken die Debatten im Westen zu bestimmen begann – und die Welt trotz bester Absichten nicht gerechter machte. Ein Plädoyer für liberale Werte, eine klug warnende Stimme angesichts eskalierender Polarisierung und vor allem: ein Buch, das die Menschlichkeit nie aus den Augen verliert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Ein Plädoyer für liberale Werte in einer polarisierten Welt: Über das neue Gerechtigkeitsdenken, das die Debatte bestimmt.Obamas Präsidentschaft barg das Versprechen eines neuen Zeitalters, in dem Hautfarbe endlich keine Rolle mehr spielen würde. Heute scheint von dieser Hoffnung nicht viel übrig zu sein: Identität ist zur entscheidenden Kategorie geworden. Wie kam es zu diesem Bewusstseinswandel? Thomas Chatterton Williams verortet ihn in den ereignisreichen Jahren zwischen Obama und dem Gaza-Krieg. In »Toxische Gerechtigkeit« wirft er einen ersten Blick zurück und zeigt, wie das neue Gerechtigkeitsdenken die Debatten im Westen zu bestimmen begann — und die Welt trotz bester Absichten nicht gerechter machte. Ein Plädoyer für liberale Werte, eine klug warnende Stimme angesichts eskalierender Polarisierung und vor allem: ein Buch, das die Menschlichkeit nie aus den Augen verliert.

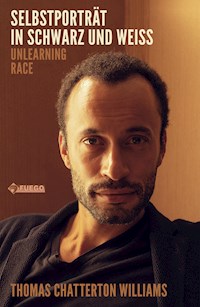

Thomas Chatterton Williams

Toxische Gerechtigkeit

Die neue Polarisierung der Debatten und das Scheitern eines großen Traums

Aus dem Englischen von Stephan Kleiner

Hanser

Für Valentine:

Merci pour tout — toujours.

Alle im Rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind subjektiv, dagegen aber haben alle vorschreitenden Epochen eine objektive Richtung.

Goethe

Ich habe Leute gesehen, die mit viel Moral Böses taten.

Camus

Vorwort

Es besteht kein Zweifel daran, dass der erste belebende Funke von Black Lives Matter, #MeToo und den Tausenden von Protesten für soziale Gerechtigkeit seit 2020 nicht nur eine landesweite Auseinandersetzung mit einer längst überfälligen Polizeireform erzwungen hat, sondern auch allgemeinere Rufe nach mehr Gleichheit und Inklusion nach sich zog. Vielleicht vor allem anderen ging es um die uneingeschränkte Ausweitung von Würde und Anerkennung — Bedürfnisse, die in der maslowschen Hierarchie weiter oben angesiedelt sind als die reine körperliche Sicherheit. Es besteht tatsächlich auch kein Gegensatz zwischen diesen Gütern und einer maximal toleranten Gesellschaft, die den höchsten Ansprüchen an die freie Meinungsäußerung und Meinungsvielfalt verpflichtet ist. Im Gegenteil: Schon in weniger liberalen Zeiten war ein Argument zu hören, das heute wiederholt werden muss: Die freie Meinungsäußerung ist das Fundament für alle weiteren Rechte und Zusicherungen, insbesondere im Hinblick auf ethnische, zahlenmäßige, ideologische und andere Minderheiten. Das gilt in einer edel gesinnten Weise, wie einst von der Amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU beispielhaft veranschaulicht oder wie von Rosa Luxemburg bemerkt: »Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden«, und wenn ihr Andersdenken noch so offensiv ausfällt. Aber es gilt auch auf ganz pragmatische Weise, wie Christopher Hitchens unterstrich, der argumentierte: »Wann immer man die Meinungsfreiheit eines anderen einschränkt oder einzuschränken droht, gräbt man sich potenziell selbst eine Grube.«

Es ist nicht zu leugnen, dass unsere gegenwärtige technologische Realität, in der selbst der Präsident unvorstellbare Grenzen überschreiten kann, diese Werte und den Liberalismus als solchen auf neue und unterschiedliche Arten herausfordert.*1 Wir müssen unsere Kernüberzeugungen — die seit der verhältnismäßigen Normalität der Obama-Jahre auf eine so harte Probe gestellt wurden, aber immer schon die Grundlage eines jeden anhaltenden gesellschaftlichen Fortschritts bildeten — überdenken, neu bewerten und letztlich neu zu bekräftigen lernen, um unsere höchsten Ideale verwirklichen zu können. Toxische Gerechtigkeit ist letztlich ein Plädoyer dafür, der gegenseitigen Kriegserklärung namens Identitarismus — selbst wenn er im verführerischen Gewand des »Antirassismus« daherkommt — zu widerstehen. Ein Plädoyer dafür, wirklich wieder an den Prozess des Liberalismus zu glauben, wenn wir unsere multiethnischen Gesellschaften für uns selbst und die nachfolgenden Generationen, die uns hoffentlich überflügeln werden, je wirklich gestalten wollen. In gewisser Weise müssen wir das liberale Bewusstsein wieder (oder überhaupt endlich) öffnen, das von rasenden, radikalen und sophistischen Kräften zu beiden Seiten des politischen und kulturellen Spektrums auf gefährliche Weise verengt wurde.

Die den Globus umspannende und sich rasch fortentwickelnde kollektive kognitive Realität ist eine vollendete Tatsache und kann in ihrer extremen Ausprägung auf vielerlei Weise verzerrend, polarisierend und entmenschlichend wirken. Doch das bedeutet nicht, dass wir ihr gegenüber machtlos sind. So wie wir zu den zentralen Leitsätzen der offenen Gesellschaft zurückkehren müssen, indem wir dem (kurzfristig) vorteilhaften autoritären Impuls widerstehen, jene zum Schweigen zu bringen, mit denen wir uneins sind und um Einfluss, Prestige und Anerkennung konkurrieren, müssen wir auch zu unserer grundlegenden politischen Einheit zurückkehren, die stets die Familie gewesen ist. So viele unserer scheinbar unlösbaren Probleme ergeben sich zu einem nicht geringen Teil daraus, dass wir gelernt haben, uns als Teil überwältigender, monolithischer Abstraktionen zu begreifen (gewaltiger Kategorisierungen nach Hautfarbe, Geschlecht, gender, race, Religion) und unsere eigenen Interessen mit den vermeintlichen Zielen jenes Identitätsblocks zu verwechseln, dem wir willkürlich zugeteilt wurden. Das gilt für das gesamte kulturelle Spektrum, seien es die unausgegorenen identitätspolitischen Strategien der Linken oder der trotzige Populismus der Rechten. Die Wurzeln liegen zweifellos in der ausbeuterischen Erfindung des Weißseins, die im Gegenzug das Schwarzsein und andere vermeintliche Abweichungen hervorbrachte und notwendig machte. Aber wir werden den aus dieser historischen Unterdrückung hervorgegangenen Rassismus keinesfalls überwinden, indem wir die Kategorien, die ihn etabliert haben und aus denen er sich speist, noch bekräftigen.

Um voranzukommen, müssen wir das Reich der Rhetorik, der Abstraktion und des rein Historischen verlassen und in die Spezifizität der Gegenwart eintreten — die glücklicherweise deutlich komplexer und dynamischer ist, als die übermäßig vereinfachten, dualistischen Erzählungen von Schwarz und Weiß, Unterdrücker und Unterdrücktem, Kolonialisten und Eingeborenem das je abbilden könnten. Wir müssen zurück zu dem, was wir unmittelbar kontrollieren können. Gesellschaftliche Institutionen sind zweifellos von Bedeutung. Wir brauchen konkrete politische Strategien: eine Polizeireform, ein Sicherheitsnetz für die universelle Würde, das einen breiteren Zugang zu Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und einem hochwertigen öffentlichen Bildungswesen garantiert. Eines der wichtigsten und möglicherweise transformativsten praktischen Argumente, die in den letzten Jahren an Zugkraft gewonnen haben, ist die Forderung nach Wiedergutmachungen für die Nachfahren von Sklaven und Opfern der Segregationspolitik. Eine vollständige Gesundung bleibt unwahrscheinlich, solange so viele von uns weiterhin unter so ungleichen Bedingungen leben — und solange wir über die materiellen Rahmenbedingungen hauptsächlich in der limitierenden Sprache von race und ethnischer Identität sprechen, und sei sie noch so überzeugend.

Eine entscheidende Dimension der Abrechnung des Jahres 2020, auf die ich in diesem Buch immer wieder zu sprechen kommen werde, wird ein halbes Jahrzehnt später noch immer auffallend selten diskutiert: die schlichte Tatsache, dass George Floyd arm war.*2 Das war der Umstand, der sein Leben am stärksten prägte. Wiedergutmachungen nicht aufgrund von race — nicht aufgrund eines wabernden, nationenübergreifenden Zustands metaphysischen »Schwarzseins« —, sondern zugunsten einer konkreten Gemeinschaft von Menschen und ihrer Nachfahren in den USA, denen durch messbare politische Strategien und Praktiken (meist im Wohnungswesen) nachweislich Schaden entstanden ist, bergen durchaus ein gewaltiges Risiko für negative politische Gegenreaktionen. Doch bei richtiger und gezielter Planung und Umsetzung und in Verbindung mit begleitenden Programmen und Initiativen, die allen ganz unten in unserer fehlerbehafteten, aber dennoch größtenteils bewundernswerten Meritokratie*3 feststeckenden Amerikanern helfen, könnten sie dazu beitragen, das schmähliche Wohlstandgefälle zu beseitigen, das die Menschen mehr als alle anderen Faktoren daran hindert, einander als Gleichgestellte zu begegnen.

Selbst ehrgeizige Anstrengungen wie diese würden jedoch nicht alle Probleme lösen. Wie sollten sie auch? Die grundlegende politische Einheit ist seit Aristoteles die Familie. Sie bildet das Fundament, auf dem ein gesundes Gemeinwesen (sei es nun heterogen oder homogen) ruht, und das lässt sich auch durch gesellschaftspolitische Maßnahmen oder positive Diskriminierung nicht umgehen. In einer Zeit, in der sich unsere Aufmerksamkeit so stark auf die Makroebene — auf die Institutionen, Systeme und unsichtbaren Strukturen — verlagert hat, werden Väter und Mütter, Tanten und Onkel, große Schwestern und ältere Brüder den Kindern in ihren Familien die Werte, Bräuche und Gewohnheiten mitgeben müssen, die sie auf den in dieser kompetitiven, globalisierten Gesellschaft notwendigen Einsatz vorbereiten. Und doch lautet die bittere Wahrheit, dass in der Realität nach wie vor Ungleichheit herrscht. Solange wir frei sind, wird es immer — teils gravierende — Unterschiede geben, die weder der Staat noch die Privatwirtschaft ausräumen können. Für die Linke war es verheerend, diesen so wichtigen politischen Bereich den »Konservativen« zu überlassen, die zwar oft nur in zynischer Weise auf die Familie Bezug nehmen, es aber wenigstens überhaupt tun.*4 Reparationen, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, gute öffentliche Schulen — all diese Güter sind nicht per se wertvoll, sondern nur insofern bedeutsam, als es sich um nützliche Werkzeuge handelt, mit denen realen Familien geholfen werden kann. Darum wird es auch nicht ausreichen, Polizeidezernate abzuschaffen, wenn wir die Sicherheit unserer am stärksten gefährdeten Gemeinschaften erhöhen wollen, oder keine Eingangstests mehr durchzuführen, wenn wir wirkliche Qualität fördern wollen. Genauso wenig, wie es sinnvoll gewesen wäre, die Covid-19-Testungen einzustellen — wie von Präsident Trump ignoranterweise vorgeschlagen —, um so die Infektionsrate zu senken.*5

Der Sommer des Jahres 2020 hat uns verändert. Wie Trumps Präsidentschaft, innerhalb derer er eine kurze Unterbrechung darstellte, hat er uns auf eine tiefgreifende und komplizierte Art verändert, deren Ausmaß noch immer nicht ganz abzusehen ist. Selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht zur Flitterwochenstimmung der frühen Obama-Ära zurückkehren, und ich vermute, die überwältigende Mehrheit von uns würde das mit unserem heutigen Wissensstand auch gar nicht wollen. Bislang waren die Neuerungen verwirrend und schmerzhaft — und vor allem chaotisch. Aber das Chaos birgt auch immer Chancen. Von größter Bedeutung wird es sein, wieder in gelebte Gemeinschaft zu investieren — und nicht so sehr in virtuelle, nationale und globale Pseudo-Gemeinschaften, die sich durch ihre geteilten und oft imaginierten Missstände zusammengefunden haben. Auch wirkliche Integration wird ganz zentral sein — nicht als Stereotypen oder Avatare weit gefasster gesellschaftlicher Kategorien, sondern als lebendige Individuen in unserer ganzen Wesensfülle und mit all unseren Widersprüchen.

Der Tod von George Floyd, der sich vor unseren Augen abspielte, und der Stillstand während der Pandemie haben auf nationaler und sogar internationaler Ebene zu einem ungewöhnlich lang anhaltenden Interesse an Erneuerung und Verbesserung geführt. Diese potenziell positive Entwicklung brachte jedoch eine fatale Gefahr mit sich: In unserem Eifer, die unbestreitbaren und vielfältigen Missstände zu beheben, an die wir uns so sehr gewöhnt hatten, könnten wir eine Vielzahl von ihnen verschärft und noch schädlichere Feedbackschleifen geschaffen haben, in denen wir nun gefangen sind.

Das westliche kollektive Bewusstsein wird sich nicht weiterentwickeln, indem wir uns auf die negative Kraft von Schuld und Feindseligkeit konzentrieren. Eine solche Entwicklung wird sich auch nicht entfalten lassen, indem wir uns auf eine verhängnisvolle, selbst erklärte und ausschließlich rückwärtsgewandte »moralische Eindeutigkeit« stützen — ein nationales Storytelling-Projekt, das garantiert zur Spaltung führt und zugleich an erbitterten Determinismus grenzt. Wir brauchen wieder objektive Ziele, die sowohl höhergesteckt als auch — paradoxerweise — deutlich bescheidener sind, als es der »Antirassismus« je sein könnte. »Antirassismus«, »soziale Gerechtigkeit« — das sind ohne Zweifel hehre Werte, doch es gibt auch noch andere, die unsere Aufmerksamkeit brauchen und die wir sträflich vernachlässigt haben. Wahrheit, Exzellenz, die gute alte nicht weiter differenzierte Gerechtigkeit — all das verdient unser höchstes Interesse. Um diese Dinge verwirklichen zu können, werden alle, die guten Willens sind, gemeinschaftlich etwas zustande bringen müssen, das deutlich schwieriger ist als reflexhafte Schuldzuweisungen; wir werden positive Visionen, Praktiken und Erzählungen brauchen — von uns als Individuum und im Wechselspiel mit anderen —, die vergangenes Unrecht nicht aussparen, uns aber auch nicht darin versinken lassen. Wir werden überzeugende Wege finden müssen, wie wir alle etwas beitragen und nach vorne schauen können, jenseits eines Lähmungszustands aus permanenter Wut oder Zerknirschung. Dazu wird es, wie Francis Fukuyama argumentiert, neuer politischer Strategien bedürfen, in denen »die Identität als Instrument verstanden wird, mit dem sich Teilhabe an einer umfassenderen freiheitlichen Ordnung einfordern lässt« und nicht als reiner Selbstzweck. Diese Strategien werden Menschen als Individuen mit vielfältigen Herkunftsgeschichten in den Blick nehmen und ansprechen und nicht als Mitglieder »zugeschriebener Gruppen« oder Abstraktionen. Dementsprechend werden wir auch fähige, aufrichtige und mutige Journalisten, Künstler, Intellektuelle, Aktivistinnen und Führungspersönlichkeiten in Politik und Institutionen brauchen, die diese auf Gemeinschaft hin orientierte Gesellschaft erringen, an der alle in gleichem Maße beteiligt sind und für die sie damit zwangsläufig auch Verantwortung tragen.

Ganz real betrachtet, können wir uns unheimlich glücklich schätzen, dass wir die außergewöhnlichen ethnischen, sozialen und epidemiologischen Unruhen und Drangsale des Sommers 2020 und seine harten, langwierigen Nachwirkungen überstanden und damit die Möglichkeit erhalten haben, uns von einigen Vorstellungen zu verabschieden, die sich als äußerst verführerische Illusionen erwiesen haben — so schmerzhaft der Prozess der Desillusionierung auch gewesen sein mag und gewiss auch weiterhin sein wird. Nun, da wir so viele unserer unerprobtesten, fantastischsten und ambitioniertesten Theorien in die Praxis umgesetzt haben, und sei es nur vorübergehend, können wir endlich den kontroversen Zwischenzustand der Vermutung verlassen und wieder in eine Phase hart erstrittener Klarsichtigkeit eintreten.*6

Eines lässt sich mit absoluter Gewissheit sagen, und das steht auch im Zentrum der Überlegungen, die in diesem Buch angestrengt werden: Es ist alles andere als ein Sieg, wenn man einfach nur auf gerechtere Weise gemeinsam verliert.

Prolog

Wie bei den Ereignissen des 11. September 2001 werde ich mich bis an mein Lebensende genau erinnern, wo ich war, als ich die Bilder zum ersten Mal sah. Es war an einem Dienstagabend im ländlich geprägten Westen Frankreichs, wo wir uns sieben Wochen zuvor in Quarantäne begeben hatten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Tage bereits ununterscheidbar geworden, doch der repetitive Charakter der neuen Realität hatte schon vor Monaten aufgehört, unangenehm zu sein, und war stattdessen zu einer Art Verlässlichkeit geworden. Während der gesamten Heimisolation war es für die Jahreszeit ungewöhnlich sonnig gewesen. Ich hatte den Morgen mit Sport und mit Lesen verbracht — und im Bewusstsein, wie glücklich ich mich schätzen konnte, von zu Hause aus arbeiten zu können. Es war eine in vielerlei Hinsicht gesündere Existenz als diejenige, die wir im dicht besiedelten Paris hinter uns gelassen hatten. Als ich nach dem gemeinsamen Mittagessen den Tisch abgeräumt hatte, hörte ich die Stimmen der Kinder im Garten, während ich mit meinem Kaffee in das improvisierte Arbeitszimmer ging. Ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt hatte — einige Jahre zuvor —, aber die neue Normalität bestand darin, dass ich nicht meine E-Mails oder die Homepage der New York Times öffnete, sondern direkt auf Twitter ging.

Ein Beitrag von CBS News, gepostet um 13:21 Uhr meiner Zeit, riss mich aus dem leichten Solipsismus der Isolation. »Video zeigt, wie Polizist aus Minneapolis auf dem Hals eines reglosen, stöhnenden Mannes kniet«, stand über einem frappierenden Bild. Inmitten der betäubenden Flut aus schlechten Nachrichten und Stress, dem Lebenselixier der sozialen Medien, und inmitten eines haarsträubenden Wahlkampfs, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten das Memorial-Day-Wochenende gerade damit verbracht hatte, die äußere Erscheinung verschiedener Kontrahentinnen zu verunglimpfen — in einer Zeit, in der sich die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus geforderten Todesopfer in den USA rasch der symbolischen, zunächst unvorstellbaren 100.000er-Marke näherte —, war dieses Bild um ein Vielfaches verstörender. Wäre es nicht schon beim ersten schmerzlichen Klick offensichtlich gewesen, dann wurde es das im Laufe der folgenden Stunden und Tage: Für Amerika und auch für große Teile der Welt war es die sichtbare Quintessenz einer jahrhundertealten und krebsartig wuchernden Geschichte — das lebendige, verpixelte Abbild einer qualvollen transatlantischen Unterdrückung.

Von diesem Moment an würde es zwei einander verwandte, aber nicht identische George Floyds geben, und es ist notwendig geworden, sie voneinander zu trennen. Da ist einerseits der Sohn und Bruder, den an jenem verlängerten Wochenende sicherlich das Glück verlassen hatte — arbeitslos und mit Methamphetamin und Fentanyl im Blut. Dieser Mann war in schlechter Verfassung, als ihn die Gesetzeshüter dösend in einem parkenden Wagen vorfanden, kurz nachdem er mit einer gefälschten Banknote bezahlt hatte — ein derartiges Bagatelldelikt, dass sich selbst der Kassierer, der es meldete, ein wenig dafür zu schämen schien. Dieser George Floyd hatte eine frühe Covid-19-Erkrankung überstanden, nur um am helllichten Tag von einem Polizeibeamten erdrosselt zu werden, mit dem er einst gemeinsam als Türsteher im Nachtclub El Nuevo Rodeo gearbeitet hatte. Die Biografie dieses sterblichen Mannes aus Fleisch und Blut, seine Jugend als vielversprechender Highschool-Sportler in einer Football-Spitzenmannschaft in Houston (Texas), die anschließenden erratischen Versuche, sich als Rapper in der »Screw«-Szene der Stadt einen Namen zu machen, und seine kaum erwähnenswerte, halbherzige kriminelle Laufbahn als einer, der sich an einem bewaffneten Raubüberfall auf eine schwangere Frau in deren Wohnung beteiligt hatte, verankerten ihn in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort innerhalb des sehr realen, schmerzhaften und transformativen Diskurses um systemische Armut und Rassismus, Verbrechen und Strafe, Black Lives Matter, Polizeigewalt und die Einschränkungen, denen die erste schwarze Präsidentschaft unterlag, auf die unmittelbar das folgte, was reumütig als »die erste weiße Präsidentschaft« bezeichnet wurde.*7

Andererseits ist da der unsterblich gewordene George Floyd, dessen Tod auf Filmaufnahmen existiert, die auf jämmerliche Weise immer wieder in unseren Hirnen ablaufen und sich als eigenständige und hochgradig zum Teilen geeignete kulturelle Einheit jederzeit auf unsere Bildschirme holen lassen. Dieser technologische Aspekt, der von seinem Gegenstand geprägt ist, aber auch über ihn hinausweist, ist gar nicht zu überschätzen. Ein »Meme« ist nach der Definition des britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins »eine Idee, ein Verhalten oder ein Stil, der sich innerhalb einer Kultur per Imitation von Person zu Person verbreitet und dem oft eine symbolische Bedeutung innewohnt, die ein bestimmtes Phänomen oder Thema verkörpert«. Diese Idee eines unversöhnlichen Schmerzes der Schwarzen und einer erstickenden white supremacy, einer Vorherrschaft der Weißen — zwei klar umrissene Pole einer unwiederbringlich verlorenen amerikanischen und im weiteren Sinne auch europäischen und gemäß einer bestimmten Erzählung metaphysischen*8 Ordnung —, die jahrelang vor sich hin brodelte, ohne je richtig hochzukochen, war es, der die ganze Welt in jenem 8 Minuten und 46 Sekunden langen Clip begegnete. (Tatsächlich hatte Derek Chauvin, wie die Staatsanwälte später deutlich machten, sogar 9 Minuten und 29 Sekunden lang auf Floyd gekniet.)*9

»Das ist reiner, kaltblütiger Mord«, antwortete ich auf den CBS-News-Tweet, den ich augenblicklich in den Äther weiterleitete, um meiner unbedeutenden und zugleich wesentlichen Rolle im Viralisierungsprozess gerecht zu werden. Die Wahrheit ist, dass Menschen zwar selten Ideen haben, Ideen — und die Andeutung von Ideen, ihre prärationalen Stimmungen, Annahmen und Gesten — jedoch ganz sicherlich Menschen haben. Sie sind ansteckend, sie grassieren in der Bevölkerung, die manchmal keine Symptome zeigt, bis es zu einer weiteren entscheidenden Mutation kommt. Das soll nicht heißen, dass sie zwangsläufig böswillig sind. Sie bewohnen uns — zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, individuell und kollektiv — wie Persönlichkeiten. Ob sie gut oder schlecht sind — oder neutral oder eine Mischung aus beidem —, wird erst im Rückblick deutlich, wenn sie ihren Verlauf genommen haben. Währenddessen können uns Emotionen und Solidarität sowohl blenden als auch adeln. Hegel hat es treffend ausgedrückt: »[D]ie Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.« Weisheit und Verstehen folgen auf die Ereignisse. Ist inzwischen genug Zeit vergangen, damit wir uns gewisse Fragen stellen können? Was genau haben wir in diesem Video gesehen? Oder, vielleicht treffender: Wie lautet das grundlegende Meme innerhalb der westlichen Tradition, an das dieses Video auf so mächtige Weise angeschlossen hat?

Während Amerika erwachte und ich meinen Schreibtisch verließ und wieder zu ihm und dem traurigen Schauspiel in Minneapolis zurückkehrte, während sich die nationale Trauer und Wut um ein Golgotha im Mittleren Westen zu konzentrieren begannen, schlugen die christusartigen Dimensionen dieser horizontalen Kreuzigung ihre Wurzeln ins Unterbewusstsein. Hatte Floyd nicht auf eine instinktiv offensichtliche Weise die fürchterliche Last der um race kreisenden Sünden dieser Gesellschaft auf seinem Hals und seinen Schultern getragen? Und hatte diese Last — unser aller Gewicht zusammengenommen — ihn nicht ihrerseits zermalmt? Ein Mann war auf diesem schmutzigen Gehweg für uns gestorben, ohne zu fragen, warum sein Vater ihn verlassen hatte — stattdessen hatte er auf erschütternde Weise nach seiner verstorbenen Mutter gerufen. Der teilnahmslose Scharfrichter, der allein gemäß der von uns als Kollektiv verliehenen Autorität handelte und sich in eine gespenstische Ungerührtheit zurückgezogen hatte, wusch seine Hände in Unschuld — sie waren tief in seinen Hosentaschen vergraben.

Paradigmenwechsel ereignen sich ganz ähnlich, wie Hemingway das Bankrottgehen beschrieb: »erst allmählich und dann plötzlich«. Wir alle stützen uns auf geistige Bezugssysteme, die uns die Welt entzifferbar machen, bis sie es von einem Moment auf den anderen nicht mehr tun. Wir tasten uns blind durch die Dunkelheit, bis ein neues Bezugssystem übernimmt. Der Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis berührte jeden einzelnen Aspekt unseres öffentlichen und auch einen großen Teil unseres inneren Lebens. In den darauffolgenden Monaten der Rebellion und Abrechnung fanden landesweit beinahe achttausend Black-Lives-Matter-Demonstrationen statt — ganz abgesehen von den Massenprotesten, die sich weltweit an so entfernten Orten wie Paris, Amsterdam, London, Seoul, Taiwan und Helsinki entluden. Alles in allem erhoben sich weltweit Millionen von Menschen, in verblüffender Weise vereint durch ihre Empörung über das, was sie gesehen hatten. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass dies die größten Kundgebungen gegen Rassismus in der Menschheitsgeschichte waren — und doch ist eine so abstrakte Wahrheit, ähnlich wie das Ausmaß einer Pandemie und das von ihr verursachte Leid, nur schwer gänzlich zu begreifen.

Warum kam es zu dieser massenhaften Aufmerksamkeit für rassifizierte Ungerechtigkeit — warum jetzt und nicht zu früheren Anlässen? Die jüngere Geschichte ist voll von ihnen. Warum war es die Reaktion auf diesen Fall, die die Landesgrenzen überwand? Warum wurden, um nur eines der zahllosen Beispiele anzuführen, den Studierenden der Oxford University in England nur aufgrund dieser amerikanischen Travestie bei den Abschlussprüfungen plötzlich besondere Bedingungen gewährt?*10 Im Jahr 2014 sahen wir ungläubig mit an, wie Eric Garner in Staten Island, weil er einzelne Zigaretten verkauft hatte, von dem Polizisten Daniel Pantaleo auf den sonnengefluteten Bürgersteig gezerrt wurde, wo dieser die Luftröhre des unbewaffneten Mannes unter seinem angewinkelten Unterarm zusammendrückte und den Beteuerungen des Sterbenden kein Gehör schenkte. An jenem Tag hörten wir erstmals den erschütternden Satz — »I can’t breathe« (»Ich bekomme keine Luft«) —, den Floyd in Minneapolis wiederholen würde (und den Pariser Demonstranten in englischer Sprache skandieren sollten). Bald fand er sich auf einem T-Shirt wieder, das LeBron James beim Aufwärmen tragen konnte, wurde zu einem prägnanten Slogan. Wir applaudierten James für sein Unrechtsbewusstsein, und die Filmaufnahmen verstörten uns, aber ungezügelte Wut brach sich nur begrenzt und sporadisch Bahn. Als Philando Castile zwei Jahre später auf Facebook Live verblutete, verursachte uns das Übelkeit. Die Bilder waren entsetzlich. Ein Vater, ohne nachvollziehbare Gründe vor den Augen seiner Tochter und seiner Freundin abgeschlachtet. Castile hatte nichts falsch gemacht; er hatte sogar alles richtig gemacht — hatte gleich in ruhigem Tonfall gesagt, dass er eine Waffe trage, für die er einen Waffenschein besitze —, und es war schwer vorstellbar, warum er vor dieser tödlichen Begegnung bereits zweiundfünfzigmal angehalten worden war. Aber wir hatten viel um die Ohren, und das Leben ging weiter. Doch als wir im Mai 2020 in unseren Häusern festsaßen und unsere Bildschirme umklammerten, während die Welt um uns herum immer bedrohlichere Dimensionen annahm, wurde unsere Aufmerksamkeit von den Aufnahmen einer tödlichen Auseinandersetzung in Georgia gefesselt. Was Ahmaud Arbery widerfuhr, ähnelte auf frappierende, anachronistische Weise einem Lynchmord — einem Lynchmord, der monatelang vertuscht wurde, ebenso wie die Nachricht, dass eine junge Sanitäterin namens Breonna Taylor in Kentucky von Polizisten aus dem Schlaf gerissen und erschossen worden war. Aus all dem und mehr ergab sich ein Kontext.

»Es mag übertrieben erscheinen, aus einem einzelnen auf den Straßen von Minneapolis aufgenommenen Video bedeutungsschwere Schlüsse zu ziehen«, schrieb Pail Berman in der Zeitschrift Liberties. »Aber so verhält es sich nun einmal mit den historischen Augenblicken über Nacht einsetzenden politischen Wandels. Im Jahr 1854 gab es vier Millionen Sklaven, doch die Inhaftierung eines einzelnen erwies sich als Initialzündung.«*11 Für einen nicht unbedeutenden Teil der Anhänger der amerikanischen Linken und Mitte — und auch für einige Rechte —, deren normales Leben zum Stillstand gekommen war, die ihre Kinder zu Hause unterrichteten und von zu Hause aus arbeiteten oder in Panik gerieten, weil sie nicht arbeiten konnten, und die von einem einzigartig unreifen und polarisierenden Präsidenten, der nicht nur das Ausmaß der Pandemie nicht zu begreifen, sondern die Katastrophe geradezu genüsslich heraufzubeschwören schien (wie er es ja im Grunde auch nach Charlottesville getan hatte), in einen Zustand nahezu permanenter Angst versetzt wurden, war die Möglichkeit, dass das Land von einer heimtückischen Krankheit, einer racial sickness, befallen sein könnte, nun nicht mehr von der Hand zu weisen. Viele dieser Menschen begriffen sich als weiß und waren sich ihrer eigenen körperlichen und geistigen Verwundbarkeit, aber auch der unverhältnismäßigen Zahl der Opfer, die Covid-19 in Gemeinschaften gefordert hatte, denen sie nicht angehörten, auf neue Weise bewusst geworden. Diese Diskrepanz, die in den ersten Wochen und Monaten in der Berichterstattung der Mainstream-Medien durchgängig thematisiert wurde, schien auf Probleme eher systemischer Art hinzudeuten.*12 In der schaurigen und possenhaften Figur des Donald Trump und dem sich gerade entwickelnden epidemiologischen Skandal konnten, wie von Berman so eindrucksvoll dargelegt, viele dieser Menschen in plötzlicher und blendender Klarheit erkennen, wie man auch sie angelogen hatte und weiterhin anlog, was die Professionalität und Objektivität ihrer Gesetzeshüter und politischen Leitfiguren, den allgemeinen Zustand des sozialen Fortschritts in ihrer Gesellschaft anging. Sie spürten nun deutlicher, was Menschen wie George Floyd widerfuhr, zum großen Teil aufgrund der einfachen Tatsache, dass sie sahen, was ihnen und anderen im neuen unheimlichen Halbdunkel der Pandemie widerfuhr.

Vielleicht entscheidender ist, wie Kommentatoren seit den Anfängen der Black-Lives-Matter-Bewegung nach dem Tod zweier Teenager — Trayvon Martin im Jahr 2012 und vor allem Michael Brown zwei Jahre später — betont haben, dass unter unserer säkularen Rede von sozialer Gerechtigkeit seit einiger Zeit die Hitzigkeit religiösen Eifers schwelt.*13 Insbesondere die Ursünde des »Weißseins« hatte sich im öffentlichen Bewusstsein verankert.*14 Als der Mai 2020 zu Ende ging, hatte eine gewaltige Zahl von Amerikanern in der Quarantäne auf ihre Smartphones, Fernseher und Computer gestarrt, während diejenigen ihrer Mitbürger, die sich nicht leisten konnten, die Arbeit niederzulegen, der ansteckenden Krankheit trotzten und ihnen ihre Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs ebenso wie belanglosere Pakete an die Haustür lieferten — und natürlich blickten viele von Letzteren über Atemschutzmasken hinweg, die schwarze und braune Gesichter halb bedeckten. Viele der Amerikaner, die mit einem Mal mehr Zeit hatten, über sich selbst nachzudenken, wurden sich auf ungewöhnliche, kollektive Weise der Möglichkeit bewusst, dass auch sie in die gesamte Konstellation von Prozessen und impliziten Wahrnehmungsverzerrungen verwickelt waren, die es einem Verrückten ermöglichten, die Gesundheit der Bevölkerung mit der gleichen Sorglosigkeit aufs Spiel zu setzen, die ein Polizist an den Tag legen mochte, der einen sich windenden, mit Handschellen gefesselten Zivilisten fixierte. Dass so viele so rasch zu dieser Schlussfolgerung gelangten, die sich ganz und gar nicht aufdrängte, war außergewöhnlich, doch sie kam auch nicht aus dem Nichts.

Natürlich gab es im Vorfeld Anzeichen einer sich ausweitenden Spaltung. Auf der linken Seite war eine bedeutende Anzahl meist weißer Millennials, die mit Studiendarlehen belastet waren und in einen schrumpfenden Arbeitsmarkt eintraten, im Zuge der globalen Finanzkrise von 2008 und der daraus resultierenden unorganisierten und kurzlebigen, aber mitreißenden Occupy-Wall-Street-Bewegung radikalisiert worden. Diese beispiellos gut ausgebildete Gruppe — die sinnbildlich für Peter Turchins Konzept der »Überproduktion von Eliten« stand — begann einige der zentralen Lehrsätze des Spätkapitalismus zu überdenken und Ansichten zu äußern, die der Sozialdemokratie und selbst dem Marxismus positiver gegenüberstanden, als das Land es seit Generationen erlebt hatte. Obwohl die Vereinigten Staaten während der ersten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts in kräftezehrende, entlegene Kriege verstrickt waren, führte die Realität eines aus Freiwilligen zusammengesetzten Militärs (im Wesentlichen eine unterdurchschnittlich gebildete Söldner-Unterschicht) dazu, dass diese vergleichsweise privilegierten Amerikaner von den Lasten und Opfern des Militärdienstes befreit waren, die vorherige Generationen noch hatten schultern müssen. Wie wir heute sehen können, bestand eine der tiefgreifenden Konsequenzen darin, dass viele von ihnen die darauffolgenden Jahrzehnte damit verbrachten, hochkomplexe Schuld- und Schamgefühle in Bezug auf ihre verhältnismäßige Sicherheit aufzuarbeiten und zu sublimieren.

Obgleich die mixed-race Bevölkerung inzwischen die am schnellsten wachsende Gruppe der amerikanischen Bevölkerung ist und jährlich eine anteilsmäßig hohe, aber statistisch betrachtet niedrige und abnehmende Zahl unbewaffneter schwarzer Zivilisten von der Polizei getötet wird (der »Fatal Force«-Datenbank der Washington Post zufolge üblicherweise zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig pro Jahr bei einer Bevölkerungsstärke von mehr als vierzig Millionen) — und obwohl sich andere Aspekte der Lebensqualität seit der Bürgerrechtsbewegung für eine beträchtliche Zahl von Schwarzen angeglichen haben*15 —, machten der Tod von Martin und dann Brown (der spezifischen Eventualitäten dieses Falls ungeachtet) und eine Reihe an die Öffentlichkeit geratener Aufnahmen von durch Polizisten und Mitglieder der Bürgerwehr verübten Morden, die mit der Verbreitung mit Kameras ausgestatteter Smartphones und der Allgegenwart sozialer Medien zusammenfielen,*16 für Nichtweiße jeden selbstgefälligen Eindruck eines unvermeidlichen gesellschaftlichen Fortschritts zunichte, der in der ersten Hälfte von Obamas zweiter Amtszeit noch existierte.

Was also an beiden Fällen hervorstach, war eine »Revolution der steigenden Erwartung«, die zumindest in Teilen entscheidend zu der aufkeimenden Unzufriedenheit beigetragen hatte, die sich während Trumps erster Amtszeit und insbesondere während des Pandemiejahrs 2020 entwickelt hatte. Doch wie Alexis de Tocqueville bereits im Jahr 1856 feststellte, führen steigende und zugleich unerfüllte Erwartungen zu instabilen politischen Verhältnissen. Das erklärt, warum etwa die Hochburgen der französischen Revolution in Regionen lagen, in denen sich die Lebensstandards verbessert hatten, und nicht umgekehrt. »Man gelangt nicht immer nur dann zur Revolution, wenn eine schlimme Lage zur schlimmsten wird«, schrieb Tocqueville in Der alte Staat und die Revolution. »Sehr oft geschieht es, daß ein Volk, das die drückendsten Gesetze ohne Klage und gleichsam, als fühlte es sie nicht, ertragen hatte, diese gewaltsam beseitigt, sobald ihre Last sich vermindert.

Während die Liberalen die vermeintliche Ausweglosigkeit von strukturellem Rassismus, Klassismus und Patriarchat beklagten, scheint auf der rechten Seite des politischen Spektrums etwas anderes geschehen zu sein: Die reine Symbolkraft der Tatsache, dass eine verdiente schwarze Familie das Weiße Haus bewohnte — was die Behauptung, die Nation beruhe unwiderruflich auf den Prinzipen der weißen Vorherrschaft, zum Leidwesen mancher ernsthaft untergrub —, schien einen nicht geringen Teil der Bevölkerung in die Verzweiflung getrieben zu haben — und dazu, in Donald Trump einen kruden, aber wirksamen »populistischen« Heilsbringer zu suchen, der diesen Statusverlust rächt. Auch hier jedoch waren die wütendsten und bestorganisierten unter ihnen nicht die weißen Armen, die Unterdrückten, die zunehmend dem anheimfallen, was die Soziologen als »Verzweiflungstod« bezeichnet haben (herbeigeführt durch Hoffnungslosigkeit im Verbund mit zu einfachem Zugang zu Schusswaffen, Opioiden und Alkohol), sondern vielmehr die verschiedenen Ebenen der Mittelschicht, deren Vermögen sich vielleicht nicht effektiv verringert hat (tatsächlich könnte es sogar gestiegen sein),*17 aber durchaus im Verhältnis zu anderen Gruppen, die historisch als minderwertiger betrachtet worden sind und zunehmend nach Anerkennung streben.*18

Als die Welt im Frühling des Jahres 2020 zum Stehen kam, existierte ein lange schwärendes, mehrdimensionales Bedürfnis, gegen irgendetwas zu rebellieren. Ein Bedürfnis, das in verschiedenen, zuvor zerstrittenen Winkeln der amerikanischen (und globalen) Politik gleichermaßen herrschte. Und so hoch sich die Frustrationen auch türmten und so inakzeptabel die Kompromisse des Wahljahres erschienen — eines Wahljahres, das im Übrigen unablässig als das wichtigste der US-amerikanischen Geschichte bezeichnet wurde und einer auf fieberhafte Weise überzeugenden Erzählung nach als das eine Ereignis galt, das darüber entscheiden sollte, ob die Nation überhaupt eine Demokratie bleiben oder in genuinen Faschismus abgleiten würde —, wurde es politisch dennoch nicht salonfähig, sich gegen die Ausgangssperren oder andere der hastig entworfenen und manchmal widersprüchlichen Beschränkungen aufzulehnen; deren Zurückweisung war vielmehr untrennbar mit Trump und seinen Unterstützern verknüpft worden. Der Widerwille Letzterer, eine abgeflachte Infektionskurve zur Priorität zu machen, eröffnete eine neue und brisante Front im Kalten Bürgerkrieg der unter den Weißen herrschenden Statuskämpfe — vor allem zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die linke Mehrheit auf eine Erzählung von Covid-19 als einer nach race diskriminierenden »Schwarzen Pest« verständigt hatte, wie es in einem New-Yorker-Essay hieß. Für »diejenigen, die sich selbst (in Ermangelung eines besseren Begriffs) als Ober-Weiße sehen«, wie Reihan Salam es ausgedrückt hat, eröffnete sich auf diese Weise die Gelegenheit, »sich von denen zu distanzieren, die sie als Unter-Weiße betrachten«. Das wiederum machte es notwendig, leidenschaftslose wissenschaftliche Wahrscheinlichkeitsrechnungen und das Streben nach objektiver Wahrheit zu verwerfen, und zwar zugunsten einer emotionalen, erbittert parteiischen Politik. Und so wich das, was verständlicherweise und mit ehrenhaften Motiven als Rücksichtnahme auf bestimmte Gemeinschaften begonnen hatte — Gemeinschaften mit ethnisch korrelierten, aber vielfältigen Verwundbarkeiten, insbesondere in Form von beengten Wohnverhältnissen, hohen Komorbiditätsraten, ihrem überproportionalen Anteil in als unverzichtbar eingestuften Tätigkeitsbereichen, fehlender Gesundheitsversorgung und, nicht zuletzt, auch aufgrund ihres Misstrauens gegenüber medizinischen Einrichtungen —, bald etwas ganz anderem: einer ausgewachsenen moralischen Panik, die, so lässt sich rückblickend ohne Übertreibung sagen, jeden Aspekt unserer kollektiven, gemeinsam ausgehandelten Existenz berührte und eine boshafte Gegenreaktion der autoritären Rechten hervorrief, die unsere liberale Demokratie bis heute untergräbt.

Toxische Gerechtigkeit ist die Geschichte dieser dramatischen und nicht unvermeidbaren Bewusstseinswende. Einer Bewusstseinswende, die sich in den beiden gleichzeitigen Katastrophen niederschlägt, die nicht nur das amerikanische Leben im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts prägen, sondern auch die vernetzte, internetgetriebene Monokultur verändert haben, in der große Teile des Planeten zunehmend leben. Der Versuch, die jüngste Vergangenheit zu deuten, ist nicht ohne Risiko. Es geht mir nicht so sehr um die letztgültige Beschreibung einer Ära, die meiner Ansicht nach mehr oder weniger während Obamas zweiter Amtszeit begann und mit dem Angriff der Hamas auf Israel im Herbst 2023 endet, als vielmehr um eine umfassendere Analyse der sich entwickelnden Sitten, Gebräuche, Tabus und Konsequenzen der jüngst vorherrschenden amerikanischen Orthodoxie der sozialen Gerechtigkeit — »Antirassismus«*19 oder »wokeness«*20 im weiteren Sinne —, die von den diskursiven Rändern hereindrängte und schließlich auf der ganzen Welt Verbreitung fand.

Es ist zutiefst ironisch, dass die Vereinigten Staaten selbst jetzt ihr gewohntes Gewicht auf neue und paradoxe Weise in die Waagschale werfen, wo es doch um einen Diskurs geht, der gerade in den Idealen von »Diversität, Chancengleichheit und Inklusion« wurzelt: Mag der Rest der Welt auch den Niedergang von Amerikas Führungsrolle, von Prestige und Status unter der Trump-Regierung beklagt haben (und es unter Trump 2.0 wieder tun), so verdeutlicht die neue sanfte Gewalt der identitären sozialen Orthodoxie nur, wie sehr der kulturelle Imperialismus der USA eine destabilisierende Kraft bleibt, mit der man sich in der globalen Arena auseinandersetzen muss.

Viele populäre Schriften, die sich in den letzten Jahren mit Aspekten von race und Identität*21 befasst haben, fußen auf der zentralen Prämisse, die trostlose Litanei historischer Missstände zu wiederholen, die Schwarze als Gruppe ertragen mussten, seit die ersten Sklavenschiffe nach dem Einfall der Europäer in den afrikanischen Kontinent vor fast sechshundert Jahren die Gestade der Neuen Welt erreichten. Zu den wichtigsten Errungenschaften dieser Bewegung gehörte die Verschmelzung vergangener und gegenwärtiger Tragödien zu einem abgeflachten Kontinuum des Schmerzes. Diese Tendenz macht mich oft ärgerlich, auch wenn ich die komplexen emotionalen und psychologischen Kräfte, die dahinterstehen, begreife und nachempfinden kann.

Ich selbst bin der Sohn eines Schwarzen aus dem segregierten Süden, der alt genug ist, um mein Großvater sein zu können, und dessen eigener Großvater im Jahr der Emanzipationserklärung geboren wurde. Meine Eltern heirateten drei Jahre nach dem 1967 im Prozess Loving gegen Virginia ergangenen Urteil, das die Gesetze zur Wahrung der sogenannten »racial integrity« aufhob, die »Mischehen« verboten. Meine Mutter büßte an gesellschaftlichem Ansehen ein, weil sie bereit war, die Menschlichkeit meines Vaters zu sehen. Meinem älteren Bruder wurden von einem wütenden weißen Polizeibeamten in seinem eigenen Haus mit einer Taschenlampe die Zähne ausgeschlagen. Die Geschichte des amerikanischen Rassismus ist für mich nicht nur eine Abstraktion. Sie ist sowohl etwas Greifbares als auch etwas Intellektuelles, eine Wissenschaftslehre, mit der ich mein ganzes Leben lang gelebt und gerungen habe. Die Erzählungen von vergangenem Unrecht, die heute so häufig als Neuigkeiten berichtet werden, waren für mich nie neu. Die Barbarei von race — und ja, natürlich auch die Barbarei des Rassismus, aber der basiert letztlich auf der race-Lüge — ist eine leibhaftige Realität, die mir in meinem eigenen Zuhause begegnet ist, in der geliebten Stimme meines Vaters und in seinem noch viel beredteren Schweigen.

Als amerikanischer Nachfahre sowohl versklavter Afrikaner als auch europäischer Einwanderer, der heute Kinder großzieht, die die meisten Menschen in Paris für »weiß« halten würden (und tatsächlich halten), habe ich die letzten zehn und mehr Jahre damit verbracht, die beiden »universellen« Gesellschaften der Welt dabei zu beobachten, wie sie sich auf konkurrierende, widersprüchliche und sich manchmal auch ergänzende Weisen mit suggestiven wie subjektiven Fragen zu moderner Identität und bürgerlicher Freiheit befassen. Beide Gesellschaften gründen in ganz eigener, unterschiedlicher und doch miteinander verknüpfter Weise auf Sklaverei und Kolonialismus, und beide bemühen sich nun, zu inklusiveren und gerechteren multiethnischen Demokratien zu werden, ohne sich dabei aufzulösen. Als jemand, der diese beiden Länder zugleich von innen wie von außen beobachtet, habe ich einen umfassenderen und, wie ich glaube, sehr einfühlsamen Blick auf das, was sich ereignet hat, und auf das, wofür gekämpft wird. Manche Jahre enthalten ganze Epochen mit all ihren Widersprüchen, Möglichkeiten und Gefahren. Der Sommer 2020 war der Höhepunkt dieser Erzählung, nicht ihr Anfang oder ihr Ende. Mein Ziel ist es nun, die radikale und tiefgreifende intellektuelle und soziale Geschichte des Bruchs nachzuzeichnen, der in jenem Jahr entstanden ist — um so die grundlegenden Handlungen und Ideen offenzulegen, die ihn hervorgebracht haben.

Werden unsere liberalen westlichen Demokratien durch den Supercollider der Identität geschickt, droht ihr Zusammenbruch. Die zwanghafte Versuchung, nach illiberalen Lösungen zu greifen, von links wie rechts, ist zu meinen Lebzeiten noch nie so groß gewesen. Wir sehen uns heute doppelt überwältigt — von lähmenden, höchst subjektiven Vorstellungen von Missständen einerseits und den giftigen, reaktionären Gegenbewegungen, die sie angeblich rechtfertigen, auf der anderen Seite. Um beiden Fallen zu entgehen, müssen wir uns bewusst vom Nullsummenspiel der »Stammesgegnerschaft« verabschieden und an den objektiven demokratischen Werten der liberalen Gesellschaft festhalten, die sich immer weiter ausdehnen lassen, um die Würde aller Menschen zu schützen. Das Folgende ist die Geschichte einer Epoche, die von einer Bewegung für soziale Gerechtigkeit tiefgreifend geprägt wurde. Einer Bewegung, die ihren Anfang in der fruchtbaren Vision einer Welt nimmt, in der niemand benachteiligt wird — die jedoch im Versuch, eine solche Ordnung im Schnellverfahren zu erreichen, ins Stocken gerät und dabei letztlich den Jahrhunderte überspannenden Bogen des moralischen Fortschritts aus der Form bringt. In dieser Verzerrung gären auf offensichtliche, aber auch subtile Weise neue Ungerechtigkeiten.

Eins

Der erste »schwarze« Präsident und das Scheitern des (oder die Angst vor dem) Postrassismus

Im Frühling des Jahres 2023 übernahm ich eine Gastprofessur an einer kleinen geisteswissenschaftlichen Hochschule im Hudson Valley, zwei Stunden nördlich von New York City. Ich sollte zwei Grundkurse anbieten, einen davon als Wahlkurs, der sich ausschließlich mit den Werken von Albert Camus befasste und sich quasi von selbst füllte. Kaum war er ausgeschrieben, erhielt ich eifrige Anfragen von Studierenden, die von einem Auslandsstudium zurückkehrten und nur allzu gern in den sonnendurchfluteten Bilderwelten des Absurden verweilen wollten. Der andere Kurs ließ sich deutlich weniger leicht verkaufen, insbesondere (und zu meiner Bestürzung) im Hinblick auf die wenigen Studierenden, die auf ihren Zulassungsformularen das Kästchen »schwarz« angekreuzt hatten. Dieser zweite Kurs erfüllte eine Anforderung des Lehrplans und behandelte eine Auswahl an Texten, die ich während des Großteils meines Erwachsenendaseins gelesen, abermals gelesen, unterrichtet und betrachtet habe. Diese zentralen Bücher, Artikel und Essays von Autoren wie Frederick Douglass, James Weldon Johnson, Richard Wright, Ralph Ellison und James Baldwin bis hin zu Albert Murray, Henry Louis Gates Jr. und Adrian Piper haben meine Ansichten über die Idee Amerikas, die vielfarbigen, regional unterschiedlichen und generell äußerst gemischten Bevölkerungsgruppen, die es bewohnen, und die noch zu perfektionierende tatsächliche Nation der Zukunft, die wir eines Tages gemeinsam hervorbringen könnten, geprägt und verfeinert.

»Denn wenn man an diesen Moment der wildesten transformatorischen Hoffnungen und Bestrebungen zurückdenkt, schien das Land zumindest eine Zeit lang wirklich besser werden zu wollen«, sagte ich und verstummte. Mein Enthusiasmus prallte auf einen von leeren Blicken umrahmten länglichen Konferenztisch, während sich das Gespräch dem zuwandte, was in meinen Augen die weltbewegenden politischen Errungenschaften der sich noch entfaltenden Gegenwart waren. Für meine Studenten aber war das nichts weiter als das vage Gerücht einer abstrakten Geschichte. »Professor«, sprach ein engagiertes Mädchen aus Queens, das sich selbst als Latina bezeichnete und sich den meisten Arbeitsaufträgen mit einer nüchternen aktivistischen Sichtweise und einem entsprechenden Vokabular näherte, das aus, was all seine Kommilitonen denken mussten. »2008 war ich vier Jahre alt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden!«

Es ging allerdings nicht nur darum, dass diese klugen und ernsthaften Neunzehn- und Zwanzigjährigen, wie mir klar wurde, von der fraglichen Epoche so weit entfernt waren, wie ich es an ihrer Stelle von der Iran-Contra-Affäre gewesen wäre. Es gab da eine noch tiefer gehende Fremdheit. Die sie umgebende Atmosphäre war eine des race-Pessimismus oder sogar einer Art erlernten Hilflosigkeit der Masse. Sie hielten für selbstverständlich, was James Baldwin als das »Beharren, allein [die] Kategorisierung sei wirklich und könne nicht überwunden werden«, beklagte.*22 Das leuchtete ihnen ein. Nur sehr wenige konnten den Optimismus intuitiv erkennen, der mit der Idee der »racial transcendence«, einer vollständigen Überwindung der Kategorie race, verbunden war. Oder auch nur — in Gänze — den Wunsch danach, den ich selbst noch immer für selbstverständlich hielt. (Am ehesten schien dazu ein einzelner europäischer Austauschstudent in der Lage zu sein, der schwarzer Musik und Sportkultur mit dem gleichen Entzücken begegnete wie seine nichtweiße Freundin.) Wenn ich wollte, dass sie sich diese alternative Zukunft auch nur in der Fantasie ausmalen konnten, so wurde mir damals klar, dann musste ich ihnen ein Gefühl für das vermitteln, was uns einst versprochen worden war und uns nun auf schmerzliche Weise entglitten zu sein schien. Ihre mangelnde Vertrautheit damit verdeutlichte mir, wie schwierig es ist, sich an diesen unschuldigen und im Rückblick erschreckend naiven Moment der amerikanischen — und bis zu einem gewissen Grad auch westeuropäischen — Geschichte zu erinnern, in dem der Aufstieg Barack Hussein Obamas und seine Wahl zum US-Präsidenten nicht nur das Ende der filmreif gewaltvollen und tumultartigen Bush-Ära einzuläuten schienen, die mit Terror begonnen und in finanziellem Ruin geendet hatte, sondern auch den Anbruch einer ganz neuen, mitunter als post-racial bezeichneten, wirklich fortschrittlichen Epoche multiethnischer sozialer Harmonie und menschlichen Wohlergehens. Etwa von 2008, als der damalige Präsidentschaftskandidat Obama in Berlin die unvorstellbare Menge von etwa 200.000 Deutschen anlockte, bis 2012, als ein unbewaffneter schwarzer Junge von siebzehn Jahren in Sanford (Florida) auf dem Heimweg vom Supermarkt von einer Bürgerwehr verfolgt, gestellt und grundlos erschossen wurde, schien es, als hätte sich die Lage wirklich verbessert, wenn auch nur schrittweise. Es schien, als würde sich der »Bogen« des »moralischen Universums«, von dem der Transzendentalist Theodore Parker im 19. Jahrhundert gesprochen hatte und den Martin Luther King Jr. und Obama selbst so einprägsam beschworen hatten, tatsächlich »zur Gerechtigkeit hin neigen«. Es war beinahe, als könnte er sich sogar ganz in Richtung Gelassenheit krümmen, hin zu immer größerer persönlicher und kollektiver Zufriedenheit und gegenseitiger Akzeptanz.

Der Abstieg war rasant, die nationale Enttäuschung ebenso prompt wie schwerwiegend und anhaltend. Und sie bestimmte den kulturellen Diskurs, der über die bloße Wahlpolitik hinausging, bis hin zur Black-Lives-Matter-Bewegung in den sozialen Medien, der #OscarsSoWhite-Kampagne bei den Academy Awards und der »afro-pessimistischen« Denkschule, die die Stimmung in den Künsten im Allgemeinen und in den Zeitschriften- und Literaturverlagen im Besonderen so stark veränderte.*23 Das Paradox der parallel ansteigenden Erwartungen und Innovationen in der Kommunikationstechnologie hilft zu erklären, warum das Missbehagen so schlagartig angestiegen ist, obwohl das Leben in den USA für Schwarze und andere historisch benachteiligte Minderheitsgruppen effektiv nie besser — oder gerechter — war.

Nach Angaben des U. S. Census Bureau hatten die Armutsraten bei Schwarzen und Hispanics im Jahr 2019 historische Tiefststände erreicht. Seit 2008 ist das mediane Haushaltseinkommen von schwarzen Haushalten um 14,1 Prozent, das von Latino-Haushalten um 24,3 Prozent, das von weißen Haushalten um 11,1 Prozent und das von asiatischen Haushalten um 25,7 Prozent gestiegen. Solche Zuwächse müssen anerkannt werden, selbst wenn wir uns zu Recht weigern, die fortbestehenden Ungleichheiten zwischen und innerhalb von einzelnen Gruppen zu beschönigen oder auszublenden, wie hartnäckig das Wohlstandsgefälle zwischen den races noch immer in amerikanischen Familien verankert ist. Ungefähr im selben Zeitraum, von 2010 bis 2021, ist die Schulabbrecherquote, das heißt der Prozentsatz der Sechzehn- bis Vierundzwanzigjährigen, die keine Schule besuchen und nicht über einen Highschool-Abschluss verfügen (entweder ein Diplom oder einen gleichwertigen Abschluss wie ein GED-Zertifikat), dramatisch zurückgegangen, und zwar von 16,7 auf 7,8 Prozent bei Latinos und von 10,3 auf 5,9 Prozent bei Schwarzen, womit die letztgenannte Gruppe nah an die von 5,3 auf 4,1 Prozent gesunkene Quote der Weißen herankommt. Das Census Bureau berichtet, dass die Highschool-Abschlussrate der Schwarzen mit 88 Prozent nun beinahe dem nationalen Durchschnitt entspricht — ein enormer Zuwachs, wenn man bedenkt, dass im Jahr 1940, als die Organisation mit der Datenerhebung begann, nur 7 Prozent der Schwarzen einen Highschool-Abschluss hatten (im Vergleich zu 24 Prozent in der gesamten Nation). Über die Präsidentenebene hinaus berichtet das Joint Center for Political and Economic Studies, die Zahl der schwarzen Mandatsträger sei um 173 Prozent gestiegen, von 4912 im Jahr 1970 auf 13.400 im Jahr 2019. Etwa ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder (23 Prozent) in beiden Häusern des Kongresses gehören einer Minderheit in Sachen race oder Ethnie an, »womit der 117. Kongress der in dieser Hinsicht diverseste in der Geschichte ist«, so das Pew Research Center. »Dies bedeutet einen Anstieg von 97 Prozent gegenüber dem 107. Kongress von 2001—03.« Und nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention »gab es 1999 eine um 33 Prozent höhere altersbereinigte Sterberate für Schwarze im Vergleich zu Weißen. Bis 2015 hat sich diese Differenz auf 16 Prozent verringert.« Weiter heißt es in dem Bericht: »Zwischen 1999 und 2015 ist die altersbereinigte Sterberate bei Schwarzen um 25 Prozent und bei Weißen um 14 Prozent gesunken. Im Jahr 2015 gab es im Vergleich zu 1999 284 Todesfälle weniger pro 100.000 Schwarze und 120 Todesfälle weniger pro 100.000 Weiße. Ab einem Alter von fünfundsechzig Jahren gab es sogar einen Kreuzungspunkt, an dem die altersbereinigten Sterberaten von Schwarzen ab 2010 leicht niedriger waren als die von Weißen.«

Diese nüchternen Zahlen bilden kalte, harte (und hart erkämpfte) Fakten ab — keine Stimmungen oder Gefühle.

Doch auch hierzu hat Tocqueville viel zu sagen. Der Effekt, den er im postrevolutionären Frankreich beobachtete, war auch auf seinen Reisen durch Amerika augenfällig. Wie er in Über die Demokratie in Amerika schreibt:

Der Haß der Menschen gegen das Privileg wird um so größer, je seltener und unbedeutender die Privilegien werden, so daß man zu sagen versucht ist: die demokratischen Leidenschaften entbrennen in den Zeiten besonders heftig, in denen sie am wenigsten Nahrung finden. […] Sind alle gesellschaftlichen Bedingungen ungleich, so verletzt keine noch so große Ungleichheit den Blick des Betrachters; inmitten allseitiger Gleichförmigkeit dagegen wirkt die kleinste Verschiedenheit anstößig; der Anblick wird um so unerträglicher, je weiter die Gleichförmigkeit fortgeschritten ist. Es ist daher ganz natürlich, daß die Gleichheitsliebe zusammen mit der Gleichheit wächst; man nährt sie, indem man sie befriedigt.*24

Das Versprechen Obamas sollte niemals nur ein Schritt von vielen sein oder etwas, das sich auf Statistiken reduzieren ließe, Prozentzahlen auf Papier, die in staubigen Schränken der Centers for Disease Control abgelegt wurden; auf allen Seiten des politischen Spektrums sollte der erste schwarze Präsident sowohl auf greifbare Weise erlösend als auch symbolisch überlebensgroß*25 — unantastbar — sein, um ein für alle Mal die unmittelbare Überwindung der auf race basierenden Identität (und damit des Rassismus und seiner pervertierten Hinterlassenschaften) in Theorie und Praxis zu ermöglichen. Es war eine weltweit attraktive Vision, so verführerisch sogar, dass sie dem designierten Präsidenten a priori den Friedensnobelpreis eintrug. Im Nachhinein betrachtet, musste eine derart überzogene Vision wohl zerschellen, weil sie zu oft gegen die zerklüftete Faserung der Realität stieß. Aber war das vorherbestimmt?

Ich war zehn Jahre alt, als ich 1991 in meinem Zimmer lag und durch die Kabelfernsehkanäle schaltete und dabei die verschwommene Masse wütender Schatten erblickte, die eine bemitleidenswerte Gestalt in den südkalifornischen Bürgersteig hineinprügelten — ein »Schwarmangriff«, wie man es beim LAPD