Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Egoth Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Der Weg ist das Ziel. Oder vielleicht sogar: Eine gute Reise hat kein Ziel, und man muss nirgendwo ankommen. Wenn als Hintergrund dazu nicht gerade eine Boeing 737 in den Sonnenuntergang fliegt, leuchtet der Gedanke ein. Doch ist er auch zutreffend? Und gilt er auch für unsere Lebensreise? Der Weg eines Ultratrails ist lang. Beim Tor des Géants" gilt es, 349 Kilometer und 30.879 Höhenmeter zu laufen - am Stück, in maximal 150 Stunden. Die Strecke führt über 25 Bergpässe, bis auf eine Höhe von 3299 Meter. Das Rennen zählt damit zu den längsten und härtesten Ultratrails der Welt. Die 10. Jubiläumsausgabe, der TORX, stellt die Läufer*innen auf eine besonders harte Probe: ein Wintereinbruch Anfang September, gefolgt von gnadenloser Hitze. Mittendrin Annabel Müller. Ihr Ziel ist der legendäre TOR-Bogen in Courmayeur. Die Frage ist nicht nur, ob sie es schafft, sondern auch wohin dieser Weg sie führt. Denn sie muss sich auch ihren Träumen und ihren Schatten stellen. Der TOR ist wie dieses Buch - mehr als ein Laufabenteuer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 739

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

1. Auflage, 2022

© Annabel Müller

Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Rechteinhaberin.

ISBN: 978-3-903376-21-2

ISBN E-Book: 978-3-903376-22-9

Redaktion: Annabel Müller

Lektorat: Dr. Rosemarie Konrad

Fotos: Sofern nicht anders gekennzeichnet: Privatarchiv Annabel Müller

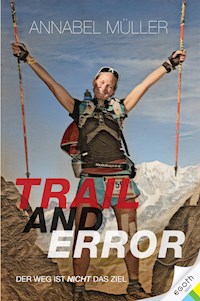

Coverbild: Fotoravenna.com

Umschlag und grafische Gestaltung: Clemens Toscani

Printed in the EU

S. 324ff, S. 336: Auszüge mit freundlicher Genehmigung aus dem Vorwort des Autors zu:

Paulo Coelho: Der Alchimist

aus dem Brasilianischen von Cordula Swoboda Herzog. Mit einem Vorwort des Autors

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1996, 2012 Diogenes Verlag AG Zürich

S. 302f: Plan B (2011), Believe in your fire, mit freundlicher Genehmigung © by Matthias Birkmeyer for PLAN B event company

Gesamtherstellung:

egoth Verlag GmbH

Untere Weißgerberstr. 63/12

1030 Wien

Österreich

ANNABEL MÜLLER

TRAILANDERROR

DER WEG IST NICHT DAS ZIEL

Inhalt

Die Tour der Giganten

Die Geschichte am See

Etappe 1: STARTSCHUSS

„Tre, due, uno, partenza!“

Abfahren im Schnee

Babylights und Kartoffelbrei

Jill is ill

Wahrheit oder Pflicht

La Barrière

Optimistische Paranoia

Abenteuer

Die Tribute und ein Gewitter am Pass

Das Ultimatum

Etappe 2: SCHLAFLOS

Katzenwäsche

Eisformationen und Relationen

„Just play“

Acqua calda

Murphys Law und Yhprums Gesetz

Etappe 3: PRIMADONNA(S)

Intimität

Viva constanza

„Brava, brava!“

Etappe 4: WETTERUMSCHWUNG

Katzenjammer

Kuhglocken und Sahnetorten

Eiertanz

Mont Mars

Acht Pfoten für ein Halleluja

Man trifft sich stets zweimal

Das ganze Leben ist ein Krampf

Om mani padme hum

Fehler in der Matrix

Etappe 5: PLAN B

„Ey, Rücken!“

Fluch oder Segen

Schmerzverwandte und Kopfsteinpflaster

Ungebremst gegens Garagentor

Der Pawlowsche Läufer

Krieger des Lichts

Bärige Hilfe

Etappe 6: WELTEN

Schlaftrunken über die Almen des Torgnon

Das Licht auf der anderen Seite

„Forza, forza, Annabella!“

Face your fears

Orientierung

Musen und Mantras

Schlechte Nachrichten

Hungerspiele

DIE VERFLIXTE 7. Etappe

„Believe in your fire“

Improvisationskünste

Die vier Hindernisse

Schöne Sch…

Endstation Sehnsucht

Warum und wozu?

Zwischen zwei Sprüngen

Murmelglasfreundinnen

Genug

Nachwort

Danke

Die Tour der Giganten

RedBull.com bewertet den Tor des Géants im italienischen Aostatal auf der Liste der zehn „härtesten Ultramarathons der Welt“ mit einem Härtefaktor von neun.1 Getoppt wird er einzig vom Western States 100, der jedes Jahr in Kalifornien stattfindet. Einem Rennen, das nur halb so lang ist wie der TOR. Der Western States, der mit 100 Meilen, 5500 Höhenmetern im Aufstieg und 8800 Höhenmetern im Abstieg dem TOR nicht annähernd das Wasser reichen kann, genießt also immer noch den Ruf als härtester Ultramarathon der Welt. Vielleicht weil dort die Gefahr besteht, von einem Bären gefressen zu werden. Wobei die Suchmaschine Google unter „Läufer von Bär gefressen Western States 100“ keine Ergebnisse liefert. Es ist schwierig, nein sogar unmöglich, über etwas zu urteilen, was man selbst nicht erlebt hat. Deshalb an dieser Stelle nur meine persönliche Vermutung: Es ist das knappe Zeitlimit von 30 Stunden in Kombination mit dem sehr heißen Klima, das die meisten Läufer beim Western States niederstreckt. Eine Gefahr, die man als Läufer nicht unterschätzen soll, da sie am Ende ebenso gefährlich sein kann wie der Bär. Darüber hinaus reicht ein Blick auf die Webseite des Western States und die Auflistung der Ergebnisse seit 1974 (!),2 um zu verstehen, warum das Rennen immer noch als das legendärste Langstreckenrennen der Welt gilt. Und während der Western States auf RedBull.com eben als „das härteste Ultra Trail Race der Welt“ bezeichnet wird, ist der Tor des Géants dort als „der Lauf für Masochisten“ gelistet. Das sehe ich anders, doch eines ist Fakt: Der TOR bietet durch seine enorme Distanz und die Streckenprofilierung bei einem Zeitlimit von 150 Stunden deutlich mehr Zeit zum Kampf mit den äußeren Anforderungen und dem inneren Schweinehund.

„Der TDG – oder „the Tor“ – ist sogar unter erfahrenen Ultra-Läufern gefürchtet, und die Statistiken sprechen für sich: 336 Kilometer, 24.000 Meter Anstieg, 25 Berganstiege über 2.000 Meter – und nur 50 Prozent Finisher. Die Rekordzeit beträgt drei Tage. Die Bedingungen sind oft miserabel. Man stelle sich frostkalte Temperaturen vor, mit Böen, die einen vom Berg drücken wollen, Regen, Graupel, Hagel, Donner, Blitze und lange, dunkle Nächte. Dann der Schlafmangel und die Halluzinationen. Auf der Habenseite? Man erlebt Sonnenaufgänge, sternenfunkelnde Nächte, Begeisterung, Zorn, Angst, Trostlosigkeit und Freude.“3

Wenn ich von mir auf andere schließen würde, ist der TOR aber keineswegs ein Lauf für Masochisten, sondern einer für Optimisten. Menschen, die darauf hoffen, möglichst viel von dem einen zu bekommen und möglichst wenig vom anderen, auch wenn das für einen Realisten bei dieser Auflistung schwer begreiflich ist. Bis 2020 gab der Veranstalter 330 Kilometer und 24.000 Höhenmeter als zu bewältigende Strecke an. Zahlen, die bis heute noch immer auf allen Plakaten und Merchandisingartikeln zu finden sind. Auch wenn 2021 im Streckenprofil erstmals 349 Kilometer und 30.879 kumulierte Höhenmeter stehen. Die International Running Association hat die Strecke 2019 offiziell mit einer Gesamtdistanz von 357,9 Kilometern und 25.300 Höhenmetern im Auf- und Abstieg ausgewiesen.4 2021 übrigens mit 352,50 Kilometern und 25.170 Höhenmetern, was zeigt, dass hinsichtlich der Zahlen Uneinigkeit herrscht. Die GPS-Geräte, die die Läufer mit sich führen zeigen Jahr für Jahr unabhängig voneinander um die 360 Kilometer und 30.000 Höhenmeter an. 2021 sollen es sogar sechs Kilometer mehr gewesen sein. Doch der TOR ist mehr als Zahlen. Er ist auch mehr als körperliche Anstrengung. Alessandra Nicoletti, Race Director und Ideengeberin des Tor des Géants, beschreibt es so: „Der TOR ist vor allem eine Reise, während der die Teilnehmer einer beispiellosen Landschaft begegnen, anderen Läufern, dem herzlichen Willkommen der Region und nicht zuletzt ihrem inneren Ich.“5

Eine Reise, auf die ich dich gerne mitnehmen möchte. Und das ganz ohne „Regen, Graupel, Hagel, Donner, Blitze und lange, dunkle Nächte, Schlafmangel und Halluzinationen“, vorausgesetzt, du liest dieses Buch in deinem mehr oder weniger gemütlichen und einigermaßen sicheren Zuhause und gönnst dir nach spätestens 24 Stunden ein wenig Schlaf. Bereit?

1 Frederik Ölmqvist/Henner Thies (2020), Die härtesten Ultramarathons der Welt, www.redbull.com/de-de/ultramarathons-die-laengsten-haertesten-schwiergstenweltweit (28.1.2022).

2www.wser.org/results (1.2.2022).

3 Frederik Ölmqvist/Henner Thies (2020): Die härtesten Ultramarathons der Welt, www.redbull.com/de-de/ultramarathons-die-laengsten-haertesten-schwiergstenweltweit (28.1.2022).

4https://itra.run/Races/RaceDetails/Tor.des.Glaciers.Tor.des.Géants®/2019/38929 (22.1.2022)

5 Stefano Torrione (2013), Tor des Géants: Valle d’Aosta, San Vendemiano, S. 17: „The TOR is above all a journey, during which trailers encounter unparalleled landscapes, other runners, a warm local welcome and not least of all their inner selves.“

Die Geschichte am See

Der Tor des Géants gilt nicht umsonst als einer der härtesten Ultratrails der Welt. Das wusste ich. Darauf war ich vorbereitet. Doch während ich mich mit meinem steifen und schmerzenden Bein die hohen Stufen vom Col della Vecchia hinunterquälte, konnte ich die negativen Gedanken nicht mehr zurückhalten: Warum ich? Warum ausgerechnet jetzt? Nach allem, was ich auf den letzten 190 Kilometern gemeistert habe?

Über 70 Stunden war ich nun unterwegs. Zweieinhalb Stunden Schlaf hatte ich mir seither gegönnt. Man läuft bei Ultratrails nicht nur bei fast jedem Wetter, sondern auch nachts. Wenige Stunden zuvor war ich noch tanzend durch den strömenden Regen gelaufen. Ich war geradezu euphorisch, weil ich so gut mit all den Widrigkeiten klarkam. So schnell kann sich das Blatt wenden. Wie das Wetter. Die Sonne brannte. Keine Wolke am Himmel. Das Thermometer meiner Sportuhr zeigte 28 Grad. Und das, obwohl ich mich noch immer dicht unterhalb der Passhöhe auf knapp 2000 Meter Seehöhe befand. Jeder Schritt mit dem schmerzenden Bein fühlte sich an, als ob mir jemand ein Messer ins Knie rammen würde.

Warum jetzt, warum ich, woher dieser Schmerz? Warum kann ich mein Bein nicht mehr beugen? Fragen, die mich nicht weiterbrachten. Das wusste ich. Ich ärgerte mich über die Situation. Ich ärgerte mich über meinen Ärger. Der Ärger, die Ohnmacht, die falschen Fragen – all das brachte mich nicht weiter. Ich wusste das. Doch Wissen und Tun sind nicht immer so leicht zusammenzubringen. Schnell holte mich der Schmerz zurück aus meinen Gedanken. Mit voller Wucht drang er bis tief ins Mark. Einen Moment nicht aufgepasst. Ich musste mich besser konzentrieren. Mehr Gewicht auf die Stöcke. Es schmerzte dennoch, nicht nur beim Beugen, auch beim Belasten. Dass ein Knie so wehtun kann …

Am liebsten würde ich mich auf einen Stein setzen, heulen und darauf warten, dass mich jemand abholt. Doch so funktioniert das nicht. Weder beim Laufen noch im Leben. Ich setzte mich trotzdem und gönnte mir eine Pause. Nicht vom Laufen. Obwohl ich die Anstrengung spürte, fühlte sich das Laufen immer noch gut an. Wenn nur dieser fiese Schmerz nicht wäre. Er war es, der mich bremste. Wenn du ein Problem hast und das nicht wahrhaben möchtest, hast du gleich zwei Probleme. Oder wie ein Zitat von Buddha es ausdrückt: „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“

Komm schon, Annabel, was kannst du tun? Das Wärmepad hatte ganz gut geholfen, beim Aufstieg. Seit es wieder bergab ging, half nur, das Bein zu entlasten. Den aufkeimenden Schmerz zu ignorieren, funktionierte nicht. Also mit dem steifen Bein voran die Stufen hinunter. Nur wie lange konnte die rechte Seite diese doppelte Arbeit leisten? Außerdem war ich so viel zu langsam.

Was ist das große Problem? Es ist ein Rennen. Du bist gestartet, du hast es probiert, und nun zeigt dir dein Körper die Grenzen. Akzeptiere sie, melde dich unten im nächsten Ort ab. Steig zu deinem Mann in den Camper und schlaf dich erst einmal aus. Es wird sich ein paar Tage schlecht anfühlen. Vielleicht auch ein paar Wochen. Scheitern ist kein angenehmes Gefühl, doch es bringt dich nicht um. Weitere 170 Kilometer mit einem entzündeten Knie zu laufen eventuell schon. Zumindest eine Stimme in mir sagte genau das. Wer mich kennt, weiß, dass ich erst spät mit dem Laufen begonnen habe. Nie laufsüchtig, maximal bergsüchtig, haben mich Erhebungen schon immer fasziniert. Berge wäre zu weit gegriffen, da ich als Kind so gut wie nie in den Bergen war. Doch wenn es die Möglichkeit gab, irgendwo hinaufzulaufen, wollte ich dorthin. Von oben war die Welt eine andere. All das, was mich unten erdrückte, wirkte von oben winzig und weit weg. Während ich mich unten klein und fehl am Platz fühlte, spürte ich beim Blick von oben eine ungewohnte Leichtigkeit. Dennoch dauerte es Jahre, besser gesagt Jahrzehnte, bis ich die Liebe zum Hinauflaufen wiederentdeckte.

Eine lange Geschichte, die mich hierhergebracht hat. Und irgendwie auch nicht. Verena, eine Läuferin, mit der ich Teile der Strecke im gleichen Tempo gelaufen bin, wollte wissen, wie ich zum Ultratrail-Laufen gekommen bin. Eine spannende Frage. Denn obwohl bei einem Ultratrail, einem Rennen über 100 Kilometer am Stück, größtenteils abseits befestigter Wege, lauter Gleichgesinnte dieselbe Strecke und dasselbe Ziel verfolgen, sind ihre Beweggründe sehr verschieden. Bei mir haben sich die Motive über die Jahre immer wieder verändert. Das Ultratrail-Laufen selbst hat mich verändert. Zurückblickend hat mich nichts im Leben so positiv beeinflusst wie die Erlebnisse am Berg. Bis auf ein Schlüsselerlebnis in der Regionalbahn. Ausgerechnet in der Bahn, einem Ort, der ein krasser Gegensatz zum Berg ist.

Obgleich sich beziehungsweise ich mein Leben ab diesem Erlebnis massiv änderte, hatte ich es schon fast vergessen. Verenas Frage erinnerte mich daran. Ich wusste, dass sie nicht nach dem fragte, was man fast immer anhand von Laufstatistiken nachlesen kann. Mein erster Zehn-Kilometer-Volkslauf vor zwölf Jahren, ein Jahr später Halbmarathon, dann Marathon. 2011 mein erstes Bergrennen. Nur knapp 18 Kilometer lang, dafür vom Tal in Ehrwald auf den höchsten Gipfel Deutschlands – der Zugspitz Extremberglauf, über den ich zum Zugspitz Supertrail gefunden habe, bereits das erste ultragroße Ziel vor Augen: den Zugspitz Ultratrail mit 100 Kilometern und über 5000 Höhenmetern. Ein Ziel, an dem ich festhielt, obwohl mich die 68,8 Kilometer und knapp 3000 Höhenmeter des Supertrails spüren ließen, was passiert, wenn man als Pfälzer-Hügelchen-Läuferin ungebremst 1000 Höhenmeter bergab rennt. Unten angekommen, waren meine Oberschenkel gefühlt steinhart, brannten und wollten keinen einzigen Laufschritt mehr abbremsen. Dass ich es viel zu schnell angegangen bin, hätte ich ahnen können, als die Zuschauer mir applaudierten und hinterherriefen: „Sehr stark, du bist die sechste Frau.“ Mir, die ich vor 15 Jahren noch mindestens eine Schachtel am Tag rauchte und nach dem zweiten Laufversuch beim Orthopäden landete. Der Sportarzt, zugleich mein langjähriger Hausarzt, untersuchte mich und meinte: „Wenn Sie Ausdauersport machen wollen, gehen Sie besser Radfahren!“ Er war der festen Überzeugung, mein Körper sei nicht zum Laufen gemacht.

Wie bin ich zum Ultratrail gekommen, oder anders gefragt: Warum immer höher und weiter? Warum nicht schneller? Ich bewundere Athleten, die sich ein halbes Jahr oder länger quälen, um auf der Marathondistanz nochmal zwei oder drei Minuten schneller zu sein. Meins ist das nicht. Ich war noch nie sehr detailverliebt, und trotz all meinem Ehrgeiz war ich schon immer faul. So nannte das zumindest meine Mutter, als sie in meiner Anwesenheit zu meinem Grundschullehrer sagte: „Die ist nicht dumm, die ist nur faul.“

Ein Kompliment, das ich damals nicht als solches wahrnahm. Den Spruch „Effizienz ist die Faulheit der Intelligenten“ kannte ich noch nicht, aber es schien mir generell unsinnig, für eine Sache mehr Kraft aufzuwenden als nötig. Dazu ein angeborener Dickkopf, und als ich 2009 bei meinem damaligen Arbeitgeber, einer mittelständischen Autovermietung, zum Vertrieb noch die Regionalleitung übernahm, war Laufen die flexibelste Option, um fit und schlank zu bleiben. Vielleicht habe ich auch von Anfang an gespürt, dass Laufen eine Chance für mich ist. Doch um das zu verstehen, muss man wissen, wie ich aufgewachsen bin.

Schon in meiner Jugend wollte ich immer zu den coolen Leuten gehören. Also jobbte ich, um mir die coolen Klamotten kaufen zu können. Nicht ohne fortlaufend zu meckern, dass andere diese Dinge von ihren Eltern bekämen. Meine Eltern waren nicht reich, doch sie wären sicherlich in der Lage gewesen, mir die Levi’s 501 zu bezahlen. Stattdessen bekam ich von meiner Mutter genau das Geld, was ein günstiges Modell bei C & A kostete. Überhaupt hatten es die anderen fast immer besser. So wie meine vier Jahre ältere Schwester, die immer genau wusste, wie sie von meinen Eltern bekam, was sie wollte.

Als ich zehn Jahre alt war, fand ich ein Buch mit dem Titel „How to manipulate people“ oder so ähnlich bei ihr. Ich hatte zwar niemals gesehen, dass sie darin gelesen hätte, dennoch musste es ihre Bibel sein. Wenn jemand wusste, wie man Situationen für sich entscheidet, dann meine Schwester. Auch mit 14 wäre das Buch immer noch das Letzte gewesen, was ich gelesen hätte. Zumal ich mit dem Englischen eher auf Kriegsfuß stand. Beim Vokabellernen gab es keine Abkürzung und keine Schleichwege. Fleißarbeit war nicht mein Ding. Also las ich es nicht, obwohl es mir vielleicht geholfen hätte. Denn wie gesagt, ich wollte vor allem eines: dazugehören. Zu den coolen Leuten, versteht sich. Mit ihnen um die Häuser ziehen, Party machen und einiges mehr, wovon meine Mutter besser nichts erfahren sollte. Nur wollte ich dafür niemanden manipulieren. Ich wollte um meiner selbst willen geliebt und von der Clique anerkannt werden. Von meinem ersten selbst verdienten Geld kaufte ich mir „deshalb“ coolere Klamotten. Ich bemalte, wie es die coolen Mädels machten, meine Doc Martens mit Tipp-Ex, rauchte Zigaretten und was eben noch so angeboten wurde. Aus dem Österreich-Urlaub schmuggelte ich Red Bull über die Grenze, um es dann vor der Disco mit Wodka, Whisky oder sonst was zu mischen, an das die etwas Älteren der Szene rankamen. Zu den Disco-Zeiten war ich vermutlich schon ein bis zwei Jahre älter und zugleich viel zu jung, um mich mit diesen Dingen erwischen zu lassen. Es folgte die Phase der All-You-Can-Drink-Partys. Ziele hatte ich in dieser Zeit kaum. Ich wollte Spaß haben, zur angesagten Gang gehören und mich bei nichts erwischen lassen, was Ärger einbrachte.

In einem dieser Sommer zwischen meinem 14. und 16. Lebensjahr fuhr ich mit der Clique an den Langwieder See. Es war Anfang November und schon ziemlich frisch. Wir waren wie immer mit den Rädern unterwegs. Die meisten hatten weder Führerschein noch Auto, und für das, was wir am See vorhatten, war es sowieso besser, nicht mit dem Auto zu fahren. Ich erinnere mich, dass ich keine Lust hatte, mit den anderen einen Joint zu rauchen. Mit Gras konnte ich nichts anfangen. Es machte mich nur müde und hungrig. Und niemals dick zu sein, nicht zu viel zu essen, das war so die einzige Regel – neben guten Noten –, an die ich mich hielt. Denn die guten Noten waren die Voraussetzung für meine Freiheit.

Schlank bleiben war für meine Mutter immer oberste Devise, und ich sah die Vorteile darin. Denn ich kam so langsam in ein Alter, in dem sich die älteren Jungs für mich interessierten. Meine langen blondierten Haare und meine sexy Tänzerinnenfigur waren mein einziger Trumpf gegen meine Schwester, die sich damals bereits selbst als eloquent bezeichnete. Ich hatte keine Ahnung, was eloquent bedeutet. Google gab es noch nicht. Wir hatten weder Laptops noch Smartphones. Ich hätte natürlich nachfragen können, was das Wort bedeutet, aber damit hätte ich nur mal wieder gezeigt, dass ich weniger gebildet war als sie.

Zurück zu dem Nachmittag am See. Ich erinnere mich nicht mehr, worüber wir sprachen. Es war ein gemeinsames Abhängen wie so oft. Bis zu dem Moment, in dem sie mich zu dritt packten und versuchten, mich mitsamt meinen Klamotten in den See zu werfen. Es war ein trister Novembertag, und ich fand es gar nicht witzig. Ich wehrte mich und schrie um Hilfe. Zwei von der Clique standen etwas unbeteiligt am Rand daneben. Der Rest feuerte die drei Angreifer kräftig an: „Werft die kleine Nervensäge in den See. Vielleicht kapiert sie dann, dass sie hier niemand haben möchte.“

Und ehe ich mich versah, landete ich im See. Unsanft, wenn auch zum Glück ohne mich ernsthaft zu verletzen.

Ich verstand nicht wieso, aber die Botschaft kam an. Oder besser gesagt, ich kannte sie bereits. Es war nicht das erste Mal, dass mir Menschen sagten oder zeigten, ich solle mich verziehen. Es war diesmal nur die eindringlichste und fieseste Art, mir das mitzuteilen. Das Problem, nicht dazuzugehören, kannte ich auch von daheim. Daher wusste ich, dass mich dort wenig Mitgefühl erwartete. Mein Vater, zu dem ich innerhalb meiner Familie noch das beste Verhältnis hatte, sofern er seinen optimalen Alkoholspiegel hatte – was zugegebenermaßen bereits seit ich zehn war nur noch sehr selten der Fall war –, lebte nicht mehr bei uns. Meine Schwester hätte mich bestenfalls ausgelacht. Nach dem Motto: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.“ Und meine Mutter mochte diese Leute sowieso nicht. Offiziell war ich gar nicht mit ihnen unterwegs. Also bat ich eines der Mädchen, die an der Sache unbeteiligt gewesen waren, ob ich mit zu ihr fahren könne, um meine Kleidung zu trocknen, bevor ich heimradeln würde. Sie überlegte nur kurz. Scheinbar hatte sie mehr Mitleid mit meinem Häufchen Elend als Angst, von der Clique ausgeschlossen zu werden. Wissend, dass ich in ihrer Situation niemals diese Stärke besessen hätte, fühlte ich mich noch elender. Die sechs Kilometer bei eiskaltem Wind pitschnass auf dem Fahrrad gaben mir einen weiteren Grund zum Heulen.

Ab diesem Tag am See beschloss ich, niemandem mehr zu vertrauen. Das Vertrauen in mich selbst hatte ich schon vorher verloren. Falls ich es jemals besessen hatte. Wenn ich die Menschen nur enttäusche und sie mich nur enttäuschen, dann bin ich allein besser dran. So fing ich an, mich stark zu fühlen in meiner Rolle als Außenseiterin, als Rebellin. Dagegen sein wurde zu meinem Credo. Schuld war ab sofort niemals ich, sondern immer nur die anderen, und damit verbannte ich meinen Schmerz, das schwarze Schaf zu sein, ganz tief in mir. Und wenn er auftauchte, half mir mein oberflächliches Partyleben, der Alkohol oder berufliche Erfolge. Die gab es, denn auch wenn ich keine großen Ziele hatte, versuchte ich stets, besser zu sein. Ich hatte schließlich gelernt, dass gute Leistungen mir die Freiheit gaben, anders sein zu dürfen. Doch je älter ich wurde, desto schwieriger wurde es für mich. Meine oft besserwisserischen Dagegen- und Ja-Aber-Strategien sorgten, wohlwollend ausgedrückt, für einen durchaus bewegten Lebenslauf. Auch wenn ich die Verantwortung für Unstimmigkeiten natürlich nie bei mir sah.

„Aus dir wird eh nichts. Du bist wie dein Vater“, hörte ich dann die Stimme meiner Mutter. Es dauerte meist zwei bis drei Wochen, bis ich mich in dieser gefühlt falschen Welt wieder einigermaßen zurechtfand.

Die Geschichte am See hatte ich komplett vergessen. So in meine Gedanken versunken, hatte ich nicht bemerkt, dass der Weg schmaler wurde. Während ich nachdenklich hinter Verena auf dem zum Glück nicht mehr schneebedeckten Trail herlief, fiel mein Schweigen nicht sonderlich auf. Es ist üblich, dass man die Unterhaltungen unterbricht, wenn das Rennen es verlangt. Zudem ist das mit dem Denken nach ein paar durchgelaufenen Nächten so eine Sache. Es passt sich dem Trend des 21. Jahrhunderts an: Statt Slow Food, Slow Fashion oder Slow Travel betreibt man notgedrungen Slow Thinking. In den Momenten der größten Müdigkeit auch Slow Running. Ein Tempo, das mit Rennen nichts mehr gemein hat und mich beim Swiss Irontrail 2014 an ein Buch aus meiner Jugend erinnerte: „Die Entdeckung der Langsamkeit“. Noch war ich allerdings ordentlich zügig unterwegs und steuerte im lockeren Trab auf die Ortschaft Donnas zu. Gute zehn Stunden auf das Zeitlimit hatte ich inzwischen herausgelaufen. Und mit jeder Verpflegungsstation gewann ich weitere Zeit dazu. Was auch immer das Gegenteil eines Teufelskreises ist, zu sehen, wie mein Abstand auf das Zeitlimit immer größer wurde, beflügelte mich im wahrsten Sinne des Wortes. Verena schien sowieso jedes Tempo mithalten zu können. Oftmals war sie schneller, weil ich neben Schnee, Eissturm und Morast noch mit einigen weiteren Herausforderungen zu kämpfen hatte. Dennoch kreuzten sich unsere Wege immer wieder. So ist das oft bei Ultratrails. Manche Läufer siehst du nur kurz oder nie und andere immer wieder. Und obwohl es ein Wettkampf ist und jeder für sich kämpft, läuft man streckenweise zusammen. Manchmal bricht einer die Stille und beginnt eine Unterhaltung. Bis einer von beiden schneller ist, und sich die Wege wieder trennen.

„Na, sag schon, was ist deine Geschichte? Hattest du auch eine schlechte Kindheit?“, stichelte Verena.

„Wie kommst du darauf?“

„Ein Bekannter von mir meint, man könne sich so was nur antun, wenn man eine traumatische Kindheit hatte.“

Wir lachten oder zeigten uns galant die Zähne. Zumindest bei Verena sah es oftmals mehr danach aus.

„Und, hattest du?“ Sie ließ nicht locker.

„Kommt ganz drauf an, was du unter einer schlechten Kindheit verstehst. Es hätte schlimmer sein können“, rief ich ihr zu.

Ehrlich gesagt, war ich lange der Meinung, sie sei wirklich gar nicht so schlecht gewesen, bis ich auf der Suche nach der Ursache für Autoimmunkrankheiten das Buch „Wenn die Kindheit krank macht“ gelesen habe. Ein Teil in mir hatte sich allerdings gefragt, wer denn bei diesen Maßstäben bitte noch als nicht gefährdet gilt. Zudem hatte ich keine Lust, hier und jetzt über schlechte Kindheitserlebnisse zu sprechen. Das Rennen lief gerade so gut. Außerdem kannte ich Verena gerade mal seit zwei Tagen. Und auch wenn wir einiges gemeinsam hatten und so eine nächtliche Passüberquerung bei einem Ultratrail-Rennen zusammenschweißt, konnte ich sie menschlich nur ganz schwer einschätzen.

Die Wege runter in die mittelalterliche Stadt führten über sehr alte Naturtreppen und teils gepflasterte Wege, was das Laufen erschwerte. An vielen Stellen stachen die ehemaligen Treppenkanten als scharfe Steinkanten hervor. Treppen und Steine, die sicherlich einmal den Auf- und Abstieg in den Ort erleichtern sollten, inzwischen jedoch das Gegenteil bewirkten. Mit dem einsetzenden Regen wurde der Weg zudem nass und rutschig. Ich machte noch schnell ein Foto von mir an der markanten Holzbrücke und schickte es meinem Mann, der im Ort auf mich wartete. Ich las seine Nachricht: „Ich habe einen Parkplatz ganz in der Nähe der Halle. Hier regnet es in Strömen. Alles gut bei dir?“

„Kommst du?“, drängelte Verena, die fast schon um die nächste Ecke bog. „Ich ziehe meine Regenkleidung an“, rief ich ihr hinterher.

Zwar war es bei Weitem nicht mehr so kalt wie die letzten Tage, aber ich hatte keine Lust, pitschnass in Donnas anzukommen. Jedes einzelne Stück, das ich anhatte und bei mir trug, hatte bisher gute Dienste geleistet. Das sollte auch so bleiben.

„Never change a running system“, sagt mein Mann immer, der im Gegensatz zu mir seine Schuhe beim Ultratrail anlässt, solange keine dringende Notwendigkeit besteht, sie auszuziehen. Geschmacksache oder besser gesagt Geruchssache. Regenhose und Jacke anziehen kostete mich vielleicht zwei Minuten. Zwei Minuten, die am Start noch entscheidend waren, die aber jetzt nach 150 Kilometern und gut 10.000 Höhenmetern keine Rolle spielten. Vermutlich hatte ich intuitiv längst entschieden, dass ich nicht nass werden wollte, und in den meisten Situationen ist Intuition eine große Hilfe. Nicht immer, aber dazu später mehr.

Etappe 1

START-SCHUSS

„Tre, due, uno, partenza!“

Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Ein Ultratrail ist ein Rennen mit mindestens 100 Kilometern am Stück. Dabei läuft man größtenteils auf Trails, also abseits befestigter Wege. Als ich vor 13 Jahren mit dem Laufen begann, kannte ich den Begriff nicht. Mein großes Laufziel damals: einmal von mir zu Hause zur Sankt-Anna-Kapelle rennen und wieder zurück. Von meinem Garten in Landau-Nußdorf konnte ich diese imposante Kapelle über die Weinberge hinweg sehen. Sie liegt etwas erhöht am Waldrand. Es schien mir sehr attraktiv und zugleich unerreichbar weit, dorthin und wieder zurück zu rennen. Die Sankt-Anna-Kapelle bot mit etwa fünf Kilometern Entfernung damals das richtige Maß an Herausforderung. Zehn Jahre später war mein großes Laufziel der Tor des Géants im Aostatal, einer der längsten und härtesten Ultratrails der Welt. Da bekommt der Spruch „Überschätze nicht, was du in einem Jahr erreichen kannst, und unterschätze nicht, was du in zehn Jahren schaffen kannst“ eine ganz andere Bedeutung. Rückblickend erscheint vieles so logisch. Hätte mir das 2010 jemand prophezeit, ich hätte ihn für verrückt erklärt.

Obwohl ein erfolgreicher Zieleinlauf inzwischen im Rahmen des Möglichen liegt, scheint mir „verrückt“ immer noch die passende Beschreibung zu sein. Das ist total verrückt, denke ich, als ich mir am 8. September 2019 kurz nach elf Uhr meinen Weg in den abgesperrten Startbereich im italienischen Bergdorf Courmayeur bahne.

2018 war der TOR für mich ein Rennen wie jedes andere gewesen. Dass ich im Gegensatz zu meinem Mann Björn keinen Startplatz bekommen hatte, störte mich nicht sonderlich. Ich suchte mir einfach ein alternatives XXL-Rennen. Das änderte sich, als ich acht Tage nach diesem Rennen um drei Uhr nachts aufbrach, um Björn bei seiner Ankunft am letzten Pass des Rennens, dem Col Malatrà, zu überraschen. Es war noch dunkel, aber ich kannte den Weg. Wenige Tage zuvor war ich schon einmal hier oben auf dem knapp 3000 Meter hohen Pass gewesen und bewunderte, wie der Drittplatzierte des Rennens, Peter Kienzl, sich in den letzten langen Downhill stürzte. Ab dem Col Malatrà sind es noch rund 18 Kilometer bis ins Ziel, knapp 2000 Höhenmeter bergab, und ein paar Hundert bergauf. Das vielfach unterschätzte letzte Wegstück. Doch wer am Col Malatrà, dem letzten von 25 Pässen, durch das bekannte Felstor schaut, hat sehr gute Chancen, in Courmayeur durch den legendären Zielbogen zu rennen und sich mit seiner Unterschrift auf der Liste der Finisher zu verewigen.

Es war der letzte Renntag. Ich wusste, dass Björn seit dem vorletzten Pass Probleme mit seinem Knie hatte. Obwohl das Reglement jeglichen Support außerhalb der Verpflegungsstationen verbietet, wollte ich ihn zumindest seelisch unterstützen. Bei Sonnenaufgang begegnete ich Mikael Melto, einem schwedischen Lauffreund. Wir machten ein Erinnerungsfoto von uns mit dem Mont Blanc im Hintergrund. Ich freute mich für ihn, für alle Läufer, die mir entgegenkamen, doch für Mikael besonders. Ich wusste nicht genau, warum der TOR eine so große Bedeutung für ihn hatte. Es war sein dritter Versuch. 2013 beschloss er, als er vom tödlichen Absturz eines chinesischen Läufers hörte, in Donnas (km 151) aufzuhören – er war zuvor nie länger als 100 Kilometer und eine Nacht unterwegs gewesen. 2016 mit deutlich mehr Training – zu viel, wie es schien – gesellte sich in einer stürmischen Nacht am Col Pinter (km 215) zu Schmerzen und Schlafentzug die extreme Kälte. Er wurde so unkontrollierbar langsam, dass er das Vertrauen in einen Zieleinlauf verlor. Er beendete das Rennen in Champoluc (km 222), deutlich enttäuschter als 2013. Mikael rockt sonst Rennen mit Zeiten, bei denen Björn und mir nur schwindlig wird. Der TOR mit seinen vielen Höhenmetern und der Höhenlage, mit der fast alle, zumindest zu Beginn des Rennens, zu kämpfen haben, war die Herausforderung, die ihn nicht wieder losließ. Bevor er dem Ziel entgegenlief, meinte er zu mir: „Vergiss den PTL.“ Ein XXL-Team-Ultra, von dem ich ihm als neues Ziel vorgeschwärmt hatte. „Der TOR ist das Größte, was du erleben kannst.“

Ich weiß nicht, ob es Mikaels Worte waren oder der berühmte Blick vom Col Malatrà, bevor ich Björn dort in die Arme schloss, oder die vielen Stirnlampen, die mir andächtig schweigend oder leise vor sich hin fluchend entgegenkamen. An diesem Morgen hatte es mich gepackt, das TOR-Fieber, und ich fühlte, dass dieser Lauf mehr als eine läuferische Herausforderung ist.

Die besondere Atmosphäre dieses Rennens kann man in Courmayeur schon Tage vorher spüren. Überall schmücken knallgelbe TOR-Banner die Straßen, und in fast jedem Laden kleben Plakate, daneben schwarz-gelbe T-Shirts, 2019 mit einem knallroten X hinter der Jahreszahl – für das zehnjährige Jubiläum. Typisch drahtige Ausdauerathleten, teils bereits mit TOR-Shirts und -Kappen gebrandet, neben ebenso gelben T-Shirts, deren Inhalt sichtlich durch Pizza, Pasta und italienisches Bella Vita geformt wurde. Ungewollt teile ich in Kategorien ein: Läufer, Begleitung oder Volunteer. Die Volunteers, hier VolonTORs genannt, die vielen guten Seelen, die dieses Rennen erst zu dem machen, was es ist. Die mindestens sechs Tage alles dafür tun, damit dieses Rennen so sicher wie möglich, so (gast-)freundschaftlich wie möglich und so erfolgreich wie möglich abläuft. Für einige von ihnen beginnt die TOR-Arbeit deutlich früher und endet erst Wochen später. Für ein paar ist es inzwischen ein Full-Time-Job geworden. Denn irgendwer muss Sponsoren finden, Werbung machen, Fragen beantworten, die Bewerbungen sortieren, ärztliche Atteste kontrollieren. Ohne ein solches sowie die schriftliche Erklärung zur Eigenverantwortung, auch im Todesfall, darf man nämlich nicht starten. Menschen, für die der TOR längst zum Beruf geworden ist. Dazu die 3000 freiwilligen Helfer, die nichts dafür bekommen – und doch so viel. Denn nicht nur für mich sind die VolonTORs die Helden dieses Rennens. Sie sind Köche, Motivatoren, Taschenverteiler, Trostspender, Müllentsorger und beste Freunde. Sie stehen teils tage- und nächtelang in der Kälte und werden nicht müde, immer wieder neue Markierungen zu verteilen. Fähnchen, die beim SwissPeaks 360, meinem letzten großen Ultratrail, so häufig fehlten. Die von Menschen, dem Wetter oder Tieren mitgenommen, rausgerissen und plattgetrampelt werden. Wie bei einem Marathon brauchen die Amateure, zumindest die meisten von ihnen, doppelt so lang wie die Profis. So betragen die Abstände vom ersten zum letzten Läufer bis zu drei Tage. So lange muss dann auch eine Verpflegungsstation, unter deutschsprachigen Läufern kurz VP genannt, besetzt sein. Davor Aufbau, danach Abbau, und manche VolonTORs betreuen mehrere solcher VPs. 150 Stunden lang kümmern sich die Helfer im Schichtdienst Tag und Nacht um das Wohl all derer, die ein Ziel antreibt: Hier in Courmayeur über den gelben Teppich ins Ziel zu laufen und am Sonntag mit denen, die es geschafft haben, auf der großen TOR-Bühne zu stehen oder zu sitzen. Wozu der Körper eben noch in der Lage ist. Und während die Läufer, erfolgreich oder nicht, längst ihre wunden Füße hochlegen und den schmerzenden, müden Körpern abwechselnd Schlaf und Essen gönnen, sammeln fleißige VolonTORs Markierungen ein, kümmern sich um Liegengebliebenes, helfen beim Zeltabbau und vieles mehr.

Die Zuschauerplätze für den Start sind begehrt. Auf der für den Start gesperrten Straße und drum herum ist die Hölle los. Ein Hexenkessel ist nichts dagegen. Ich entdecke eine Gruppe Läufer mit Startnummern, die offensichtlich das gleiche Ziel haben. Es gelingt mir, mich an sie dranzuhängen. Geschafft. Ich blicke mich im Startraum um und stelle zu meiner Überraschung fest, dass ein paar der Pizza-Pasta-Bäuche, die ich ganz klar in die Kategorie VolonTOR, maximal Begleitung oder Fan gepackt habe, neben mir am Start stehen. So ist das mit vorschnellen Urteilen. Ich sehe Maria, eine Norwegerin, die ich im Jahr zuvor durch Mikael kennengelernt habe. Maria hat schon geschafft, wovon ich und viele andere hier im Startblock träumen. Sie besitzt bereits eine Finisher-Jacke. Beim traditionellen Briefing am Vorabend saß ich zusammen mit ihr und einigen anderen Nordlichtern an einem der vielen Achtertische.

„Warum bist du hier? Du hast es doch schon geschafft“, fragte ich sie in Smalltalk-Englisch.

Sie möchte schneller laufen als 2018. Sie habe so viele der Giganten, der Viertausender, die diesem Rennen seinen Namen geben, nicht gesehen, weil es an den aussichtsreichen Stellen dunkel gewesen war.

„Deine Nachtroute von 2018 untertags laufen? Wie willst du das schaffen?“, meinte ich und versuchte dabei, nicht zu skeptisch zu wirken.

Doch Maria ist eine zierliche und zugleich sehr toughe Frau. Sie bringt so schnell nichts aus der Ruhe.

„Ein wenig schneller laufen und weniger schlafen oder zu anderen Zeiten“, parierte sie zuversichtlich.

Die Sache mit dem Schlafen. Während im Vergleich zum Marathon beim Ultralauf die Nahrungsaufnahme und das nächtliche Laufen als zusätzliche Herausforderungen hinzukommen, ist es beim TOR – neben den Anforderungen durch abschüssige Trails, die Höhe und das Wetter – das Schlafen.

„Was hast du für eine Schlafstrategie?“ ist neben der Frage, ob man Grödeln mitnimmt oder nicht, das meistdiskutierte Thema am Vorabend des Rennens. Grödeln, auch Cramps genannt, was in der deutschen Übersetzung verwirrenderweise Krämpfe heißt, aber nichts damit zu tun hat. Crampons ist Französisch für Steigeisen, die gilt es beim TOR zumindest im Wechselgepäck und auf Anweisung auch im Rucksack mitzuführen. Das Reglement, das jeder Läufer mit der Teilnahme anerkennt, bietet online einen direkten Link zu drei möglichen Modellen, die den Anforderungen der Rennleitung genügen. Meine Schuhschneeketten von Tchibo, die bei vereinzelt leicht angeeisten Gipfelpassagen stets ausreichend und zudem bisher nie vorgeschrieben waren, fielen hier durchs Raster. Zur großen Überraschung vieler Läufer sagte man uns beim Briefing am Vorabend, dass keinerlei Pflichtausrüstung kontrolliert werden würde. Es sei uns selbst überlassen, was wir mitnehmen. So erging es mir danach wie bei dem Gänseblümchenspiel: „Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich …“ Klar war für mich, die Cramps ganz unten in den Rucksack zu packen. In all den vielen Laufberichten und Videos, die ich gesehen hatte, hat nie einer die vorgeschriebenen Steigeisen benötigt. Das Erfolgsprinzip der optimistischen Paranoia, das mich schon oft vor Schaden bewahrt hat, mahnte mich jedoch, nicht ohne zu starten. Die Frage war, nehme ich die Tchibo-Variante, deutlich leichter und platzsparender, oder das hochmoderne Paar Cramps mit den kantigen Metallzähnen, das ich mir kurz vor dem TOR gekauft hatte, mit der Option, es bei Nicht-Benutzung zurückzugeben. Es ging jedoch weniger um das Geld. Ich hatte schon so viel in dieses Rennen investiert. (Apropos investiert, das Startgeld beim TOR beträgt in diesem Jahr 750 Euro.) Es ging vielmehr um das Gewicht, denn schließlich muss man seinen Rucksack knapp 360 Kilometer und 30.000 Höhenmeter tragen, vorausgesetzt, man macht keine unfreiwilligen Mehrkilometer und bleibt innerhalb der Zeitlimits. Denn wer ein Zeitlimit, eine Cut-Off, verpasst, scheidet aus dem Rennen aus.

„Es wird kalt werden. Wir können nicht genau sagen, wie kalt, aber kalt“, so die Wettervorhersage im Briefing gestern Abend. Das bedeutete für mich – trotz Ultra-Gewichtspar-Strategie – genug zum Anziehen mitzunehmen. Das gefährliche „Eh-schon-egal-Prinzip“ schlug zu. Oder wie Achim, Abteilungsleiter bei engelhorn sports, wo ich während meiner Physiotherapie-Ausbildung jobbte, es nannte: „Egal, wie groß dein Rucksack ist, man packt ihn immer voll.“

So oder so, ich packte zuerst die neuen, die schweren und zugleich für einen Alpinbergsteiger immer noch ultraleichten Steigeisen in den Rucksack, der zum Glück dennoch deutlich leichter war als der von Björn, wenn auch nicht minder voll. Deutlich voller jedenfalls als der von Maria. Eine zweite Sache, um die ich sie in diesem Moment beneide. Denn das Thermometer meiner Sportuhr zeigt knapp 20 Grad. Die Sonne schiebt sich gerade an einer der grauen Wolken vorbei. Es ist gefühlt deutlich wärmer als angekündigt. Und trocken. Zum Glück. Nichts schlimmer, als schon im Startblock nass zu werden und zu frieren. Das Feld rückt schubweise Richtung Startlinie vor, Maria, ihre norwegische Lauffreundin und ich mit ihm. Noch fünf Minuten. Während ich die Schnürung meiner Laufschuhe nochmal korrigiere, denke ich abwechselt: Habe ich alles? Vielleicht hätte ich doch nochmal über die Absperrung klettern und auf die Toilette verschwinden sollen. 360 Kilometer, total verrückt. Und bevor die Zahl in meinen Beinen ankommt und das ganze System lahmlegt, ermutige ich mich: Du kennst die ersten zwei Kilometer durch Courmayeur, die Engstelle, dann geht es bergauf. Du rockst das, Pass für Pass, VP zu VP. Die Etappenziele so klein machen, dass sie erreichbar scheinen, egal, wie es dir gerade geht. Bis zur nächsten Kuppe, die Runde um den See, manchmal nur noch von Baum zu Baum. Die kleinste Etappe: ein Schritt. Dann noch einer und noch einer und noch einer. Du kannst das. Du hast schon bewiesen, dass du durchhalten kannst, auch wenn es hart wird. Und du hast trainiert, damit es nicht hart wird. Du packst das. Nur atmen, atmen nicht vergessen. Die ersten Töne von „Pirates of the Caribbean“ läuten den Countdown ein. Auf Italienisch wird von zehn rückwärts gezählt. Ich zähle, so gut ich kann, mit: „Otto, sette, s…, quattro … due, uno.“

Das Läuferfeld vor mir bewegt sich. Erst langsam, dann schneller.

„Good run“, rufe ich Maria zu, und hinter mir ruft einer: „Good race!“

Meint er mich? Möglich. Hier wünscht gefühlt jeder jedem das Beste. „Sollen alle ins Ziel kommen, Hauptsache, ich bin einer von ihnen.“ Den Gedanken kenne ich, wohl wissend, dass 30 bis 50 Prozent es nicht schaffen werden. Das Läuferfeld lichtet sich. Ich laufe schneller. Der Kopf ist auf einmal leer. Können Gedanken, die eben noch im Kopf waren, im Bauch Karussell fahren? So fühlt es sich an, die Mischung aus Freude, Angst und Aufregung. Durch die Altstadt, vorbei an der dichtgedrängten und jubelnden Zuschauermenge, versuche ich, meinen Rhythmus zu finden. Während wir aus der schmalen Gasse kommend rechts in eine breitere, leicht abfallende Straße abbiegen, merke ich gerade noch, dass meine Flask aus dem dafür vorgesehenen Fach am Rucksack vorne rutscht. Die sogenannte Soft Flask ist eine Mischung aus Trinkblase und Flasche. Der Vorteil ist, dass man sie vorne am Rucksack befestigen kann und das Gewicht dem am Rücken entgegenwirkt. Zudem kann man durch das Nuckelflaschen-Prinzip trinken, ohne das Trinkventil auf- und zuschrauben zu müssen. Die Dinger haben einen stolzen Preis. Dennoch empfiehlt es sich, wenn man auf Flasks setzt, immer ein oder zwei als Reserve dabeizuhaben. Denn abgesehen davon, dass man in das Beißventil besser nicht wirklich hineinbeißen und beim Wasserauffüllen im Fluss darauf achten sollte, den Verschluss nicht der Strömung zu überlassen, sind selbst Soft Flasks von guter Qualität äußerst verschleißanfällig. Sie sollten daher tunlichst nicht auf den Boden fallen. Schon gar nicht, wenn die Gefahr besteht, dass sie dort von einem der nachfolgenden Läufer nochmal ein paar Meter weitergekickt werden. Gerade nochmal gut gegangen, denke ich und stopfe die 0,5-Liter-Flask zurück in das dafür vorgesehene Fach am Träger meines Laufrucksacks. Dort möchte sie aber offensichtlich nicht bleiben, denn die wabbelige Tube Wasser arbeitet sich mit jedem Laufschritt wieder nach oben. Nun hatte ich das Equipment vorher ausgiebig getestet – ohne dieses Problem. Da ich aktuell keine Idee habe, warum die Flask auf einmal nicht hält und das Problem scheinbar nur auf der einen Seite besteht, nehme ich die Flask einfach in die Hand. Meine Laufstöcke, die beim Bergauflaufen Vortrieb geben und beim Bergablaufen die Beine entlasten, habe ich beim Start in meiner dreiviertel langen Hightech-Triathlon-Hose der Firma Kiwami verstaut. So habe ich die Hände frei beziehungsweise nun eben eine Flask in der Hand. Die andere scheint zu halten. „Hakuna Matata“: Ich habe mir das Sorgenfrei-Motto aus „König der Löwen“ angewöhnt – für mehr Leichtigkeit beim Laufen und im Leben. Meines Wissens nach heißt es wörtlich übersetzt soviel wie „Es gibt keine Schwierigkeiten“. Ich achte darauf, mich bei der anfänglichen Euphorie und den lauten „Andiamo ragazzi“-Rufen der Zuschauer nicht zu überschätzen. Zu schnell zu starten, kann sich bei einem Ultratrail bitter rächen. Da es die breite Fahrstraße leicht bergab geht, und ich weiß, dass in ca. einem Kilometer eine Engstelle kommt, an der es sich erfahrungsgemäß gerade für die langsameren Läufer staut, versuche ich, das für einen Ultratrail mit 20-Liter-Rucksack recht zügige Lauftempo zu halten. Ich halte nach Björn Ausschau, sehe ihn jedoch nicht. Zu viele Zuschauer, zu viele Kameras, und ich muss mich auf das Laufen konzentrieren. Hoffentlich macht er ein paar gute Fotos. Das große Manko bei meinen Vorträgen. Es läuft sich aber nun mal schlecht mit einer Vollformatkamera mit Objektiv, und es bleibt einem auch keine Zeit, ein Stativ aufzubauen oder die günstige Gelegenheit für das beste Foto abzuwarten. Mein iPhone 7 befindet sich in einer wassergeschützten Outdoorhülle, und die Qualität meiner Schnappschüsse auf Ultratrails dient maximal der Dokumentation. Vermutlich bin ich auch kein großes Foto-Genie. Generell meide ich Geräte, die nicht selbsterklärend sind. Gebrauchsanweisungen zu lesen erzeugt bei mir in etwa die gleichen Gefühle wie die automatische Abfrage einer telefonischen Hotline. Ich höre, wie jemand „Annabel“ ruft. Der Name Annabel, zu meiner Geburt 1978 in Deutschland noch wenig gebräuchlich, hat sich zwar inzwischen auf Platz 339 der beliebtesten Mädchennamen hochgearbeitet, die meisten meiner Namensvetterinnen sind aber noch nicht im Ultratrail-Alter angekommen. Ich entdecke Björn, der Fotos macht, und winke ihm kurz zu. Um mich herum, wie so häufig bei Ultratrails, nur Männer. So wie es eben noch leicht bergab ging, steigt die Straße nun leicht an. Ich entscheide, das Tempo um mich herum mitzugehen. Kurz bevor es in den Wald geht, beginnt es zu regnen. Einige Läufer halten an, um ihre Regenjacke anzuziehen. Ich überlege kurz und beschließe weiterzulaufen. Aufgrund der Situation bildet sich an der Engstelle zum schmalen Pfad in den Wald kein Stau. Sehr gut gemacht, Annabel. Gleich mal schnell 15 bis 20 Läufer überholt. Mein Plan geht auf. Die Bäume bieten einen guten Schutz gegen den mittelstarken Regen. Noch ist das Läuferfeld eng beieinander oder besser gesagt hintereinander. Die Läufer vor mir wechseln im Wald vom Rennen in ein zügiges Marschieren und ich mit ihnen. Wer hier im Mittelfeld noch hinaufsprintet, wohl wissend, was alles noch vor ihm liegt, hat beim Start irgendwas falsch gemacht. Zudem ist der Weg so schmal, dass auch ein sehr viel schnellerer Läufer sich schwergetan hätte, an den diversen Stockeinsätzen vorbeizukommen. Nicht trödeln und am Vordermann dranbleiben ist die Devise, die zugleich fair gegenüber den Nachfolgenden ist und für die eigene Disziplin von Vorteil. Vorausgesetzt, man kann das Tempo im geeigneten Herzfrequenzbereich mitgehen. Wer zu früh zu viel will, dem geht es wie mir beim Zugspitz Supertrail, meinem ersten richtig langen Rennen in den Alpen. Ich war so glücklich, mit Hilfe von Jack, dem Physiotherapeuten, und dem konsequenten Umsetzen seiner Folterübungen meinen Knieschmerz los zu sein, dass ich es viel zu schnell anging. Mit meinem damaligen Trailschuh von ASICS, der sich im Nachhinein als Walking-Modell entpuppte, kam ich bergauf zügig voran, bis ich kurz vor dem Scharnitzjoch im Matsch ausrutschte. Ich hatte mir nicht wehgetan. Ich sah nur aus wie jemand, der in eine Reihe Kuhfladen gefallen ist. Möglicherweise war auch ein bisschen was davon mit dabei. Wie peinlich, dachte ich und war erleichtert, als ich ein wenig später sah, dass ich nicht die Einzige war. Geteiltes Leid ist nicht halbes Leid. Wenn du Schmerzen hast, hilft es dir nichts, wenn andere auch Schmerzen haben. Der Schmerz bleibt der gleiche. Doch geteilte Scham reduziert die unangenehmen Gefühle, allein dadurch, zu wissen, man ist nicht der Einzige, dem das passiert ist. Shit happens. Aufstehen, Dreck abklopfen, weiterlaufen. Das Zweite habe ich ausgelassen, da die braune Masse an Gesäß und Beinrückseite noch ziemlich weich war. Ich hatte damals weder Ultra- noch großartig Berglauf-Erfahrung. Den Fünf-Liter-Rucksack von Salomon, eine enganliegende Weste, die mir noch sehr lange und auf deutlich längeren Ultratrails gute Dienste erwies, hatte ich über die Arbeit bei engelhorn sports geschenkt bekommen. Der Laufrucksack in der Größe XS/S passte in der Running-Abteilung außer mir niemandem. Wobei er auch an mir recht straff saß, weshalb nicht mehr allzu viel hineinpasste. Auch damals gab es Pflichtausrüstung. Meine Gore-Tex-Regenjacke hatte ein deutlich größeres Packmaß als das ultraleichte Modell von Dynafit, das ich inzwischen besitze. Dennoch hat mir der Rucksack sogar beim Swiss Irontrail über die 201 Kilometer gereicht. Ein Rennen, bei dem ich mir allerdings vielfach wärmere Kleidung gewünscht hätte. Beim Zugspitz Supertrail habe ich mir über solche Dinge noch keinerlei Gedanken gemacht. Dass es eine spezielle Ausrüstung für Trailrunner gibt, hatte ich am Vortag auf der Messe in einer Zeitschrift gesehen. Ich bekam eine Leseprobe des „Trail Magazins“ geschenkt, in der ich unter anderem einen Artikel über die richtige Downhill-Technik las. Sinngemäß stand da: immer auf etwas Festem landen und nach Möglichkeit nicht bremsen. Das war zumindest das, was hängen geblieben ist, und so stürzte ich mich nach meinem Ausrutscher im Dreck wie ein Profi in den ersten langen Abstieg. Stöcke hatte ich damals keine, wozu auch. Dass sie mein Leiden in den weiteren Abstiegen deutlich gemildert hätten, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Nach meinem rasanten und sturzfreien Downhill vom höchsten Punkt des Rennens, dem Scharnitzjoch (2048 m), runter zum Hubertushof waren meine beiden Oberschenkel annähernd doppelt so dick wie vorher und steinhart. Es folgte eine flache Passage durch die Geisterklamm bis nach Mittenwald. Knapp zehn Kilometer optimal zum Rennen, vorausgesetzt, man konnte noch rennen. Nachdem ich meine Oberschenkel mit einer Eiswassertherapie im Fluss wiederbelebt hatte, gelang es mir, die Beine gerade so weit anzuheben, um zu gehen. Äußerst dankbar, dass es für einige Kilometer keine Stolperfallen wie Wurzeln oder Steine gab. Obwohl es nicht besser wurde und mich bis zum Schluss über zwei Drittel der Teilnehmer überholten, hatte ich nicht einmal darüber nachgedacht, aufzugeben. Im letzten langen Abstieg nach Grainau, dem Ziel des Rennens, musste ich sicherlich 50-mal anhalten, um schnellere Läufer vorbeizulassen. Zumindest tat ich das, auch wenn jedes Abstoppen und Loslaufen mit enormen Schmerzen verbunden war. Ich fragte ein paar Männer von der Bergwacht, die gerade ein Feuer machten, wie weit es noch sei.

„Nur noch so fünf Kilometer“, versuchten sie mich aufzumuntern.

Ich wäre beinahe zusammengebrochen, als ich das hörte. Noch fünf Kilometer? Meine Technik bestand darin, so kleine Schritte zu machen wie möglich. Größere Schritte konnte ich kraftmäßig und schmerzbedingt nicht mehr abbremsen. Fünf Kilometer, ach du Scheiße. Meine Verzweiflung schien mir ins Gesicht geschrieben.

„Du konnscht di a herhocken ans Feier. Wir ham noch a Wurscht übrig“, rief einer der Männer, während ich mich mit meinen Geisha-ähnlichen Trippelschritten weiter voranarbeitete.

Doch neben der Erfahrung, ein Rennen nicht zu schnell anzugehen, erlebte ich auch die Magie des sich nähernden Ziels. Als ich den Ort erreicht hatte, konnte ich die letzten zwei Kilometer sogar wieder rennen. Ich lernte durchzuhalten und leider auch, dass der Schmerz im Ziel nicht aufhört. Das Massageteam sah mich mitfühlend an, riet mir – nach Begutachtung meiner Beine – jedoch von einer Massage ab. Strom könnte helfen. Auf den Boden runterzukommen, gelang mir besser als anschließend wieder hochzukommen. Ob der Strom geholfen hat, weiß ich nicht. Ich konnte die fünf Treppenstufen zu meiner Wohnung über eine Woche lang nur rückwärts runtergehen. Die Vorbereitungswoche auf das Physiotherapie-Examen ermöglichte mir, nachts zu lernen, wenn ich zwischen drei und fünf Uhr trotz entzündungshemmender Schmerzmittel vor Schmerzen nicht schlafen konnte, und den fehlenden Schlaf morgens oder mittags nachzuholen. Eine Dozentin der Physio-Akademie und Pferdeosteopathin meinte bei ihrer Begutachtung am achten Tag nach dem Rennen, dass sie so was noch nicht gesehen habe. Meine Beine waren immer noch doppelt so dick und heiß. Sie meinte, das sei wohl die heftigste Variante von Muskelkater und dass die kleinen Risse im Muskel noch etwas länger brauchen würden, um zu heilen. Sie behielt recht. Es dauerte ein paar Wochen, heilte aber vollständig aus. Nach diesem Erlebnis war fraglich, ob ich mir dergleichen ein zweites Mal antun wollte oder konnte. Ich war und bin ganz sicher keine Masochistin. Ich wusste, dass ich Fehler gemacht hatte. Klassische Anfängerfehler. Und ich wollte wissen, ob das nicht auch anders geht. Es geht, vor allem, wenn man den Körper mit kontinuierlichem Training an die Belastung heranführt. Nicht nur an die des langen Rennens, auch an die der Auf- und Abstiege und des langen Gehens.

Der Regen holt mich zurück in die Gegenwart. Die Bäume, die mich bisher so gut vor dem Regen geschützt hatten, dass ich schon gehofft hatte, es habe wieder aufgehört, lichten sich. Wenn ich nicht pitschnass werden will, muss ich rasch meine Regenjacke überziehen. Ich rette mich unter einen großen Baum und hole meine Jacke aus dem Rucksack. Es geht ein kalter Wind, was meine Entscheidung, hier anzuhalten, um mich zumindest oben herum warm einzupacken, untermauert. Auch wenn ich schmerzlich sehe, wie die Karawane an Läufern an mir vorbeizieht. Obwohl die Wiese für Überholmanöver genug Platz bietet, bleiben alle brav hintereinander. Und ich mache mir Gedanken, dass ich zehn bis zwölf Plätze verloren habe. Wie unsinnig bei dem, was noch vor mir liegt, denke ich, wohl wissend, dass es mein Ehrgeiz ist, der mich überhaupt hierhergebracht hat. Die Jacke anzuziehen war wichtig und richtig, beruhige ich meine ehrgeizige innere Stimme. Dabei ist der Regen an sich nicht gefährlich, sondern die Kombination aus Wind, Kälte und Regen.

Der sogenannte „Windchill Effekt ist nicht zu unterschätzen … Unterkühlungen und sogar Erfrierungen können die Folge sein. Dabei passiert folgendes: Wind – egal ob es tatsächlicher Wind ist oder nur Zugluft, wie sie zum Beispiel bei langen Abfahrten vorkommt – entzieht der Hautoberfläche die dort relativ warme Luft und sorgt so für mehr Verdunstungskälte.“6

2008 haben zwei Läufer beim Zugspitz Extremberglauf aufgrund von Regen, Wind und massiver Unterkühlung nicht überlebt. Heute erinnern Namensschilder mit ihrem Todestag und ein paar Blümchen im Felsen an dieses schicksalsträchtige Ereignis. Hinterher ist man immer klüger. Nur manchmal hilft einem das nichts mehr. Der Gedanke an die Mahnmale der beiden verändert umgehend meinen Blickwinkel. Alles gut, Annabel. Sicherheit geht immer vor. Und nicht vergessen, dein Ziel bei dieser sportlichen Mission ist Ankommen. Gesund ankommen innerhalb des Zeitlimits. Dabei liegt mein selbst gesetztes Zeitziel zwischen: bei Sonnenaufgang des sechsten Tages am Col Malatrà stehen (realistisch) oder bei Sonnenuntergang des fünften Tages am Col Malatrà stehen (optimistisch). Kurzzeitig führt die Strecke über einen flacheren Feldweg, die Abstände der Läufer werden vorübergehend größer, bis ein schmaler Pfad nach links abzweigt. Zumindest gehe ich davon aus, dass unter dem festgetretenen Schnee ein Trampelpfad verläuft. Der Anblick ist unglaublich. Natürlich ist mir schon vorher aufgefallen, dass der Regen in nassen Schnee übergegangen ist. Dass dieser liegen bleiben könnte und wir knöcheltief durch eine inzwischen fast geschlossene Schneedecke marschieren, schien vor zwei Stunden noch unvorstellbar. Und das Anfang September, während Bayern, Baden-Württemberg und auch die hiesigen Einheimischen noch Sommerferien haben. Da fällt mir ein, dass ich keine wasserfesten Schuhe anhabe. Ich besitze welche, habe sie aber für den Notfall im Wechselgepäck. Das Material ist fester, der Schuh weniger bequem, und halbdurchlässige Membran hin oder her, man schwitzt immer mehr in wasserfesten Schuhen. Dass es kalt wird, hatten sie uns gesagt, von Schneefall war nicht die Rede. Zumindest habe ich nichts dergleichen mitbekommen. Doch dass das Wetter am Berg unberechenbar ist, hatte ich bereits erfahren. Als ich 2014 beim Swiss Irontrail, meinem ersten Versuch über die 201 Kilometer und 11.400 Höhenmeter bei Kilometer 100 über den Lunghinpass lief, kam kurz vor der Passhöhe Regen auf, der schnell in einen heftigen Eisregen überging. Abgesehen davon, dass ich damals noch nichts von wasserfesten Überhandschuhen wusste und meine Finger vor Kälte derart schmerzten, dass ich nicht mehr in der Lage war, meine Stöcke zu halten, fror der Eisregen auf den Steinplatten fest und machte den Untergrund zu einer gefährlichen Rutschpartie. Der Wind peitschte mir die Eiskörner ins Gesicht, als gelte es, mit aller Kraft einen Angreifer in die Flucht zu schlagen. Als wir im Tal losliefen, hatte es knapp 30 Grad und die Sonne schien. Wir, denn zum Glück war ich damals nicht allein in dieser brenzligen Situation. Nino, ein Läufer, mit dem ich den Großteil der Strecke das gleiche Tempo lief, und ein Stück vor uns zwei russische Läufer teilten das gleiche Schicksal. Man beriet sich. Ich überlegte umzukehren, doch die anderen waren für weiterlaufen. Die Passhöhe selbst liegt auf 2644 Meter, und die Strecke führt ein bis zwei Kilometer nahezu auf gleicher Höhe entlang, bevor es hinunter nach Bivio geht. Allein zurücklaufen hielt ich für eine schlechte Idee, und Nino bot an, meine Stöcke zu nehmen. Damals hatte ich noch keine Hose, deren Seitentaschen eine Vorrichtung für die Stöcke bieten. Ich hatte auch keine Handschlaufen an den Stöcken. Meine Handschuhe waren auch nicht winddicht. Sie waren noch nicht mal windabweisend. Sie waren patschnass und halb gefroren. Meinen Fünf-Liter-Rucksack hatte ich zum Befestigen der Stöcke mit einem Gummi aufgepimpt. Er war proppenvoll, und ich trug ihn, damit der Inhalt nicht nass wurde, unter meiner Regenjacke. Daran, sie auszuziehen, um das zu ändern, war in diesem Eissturm nicht mal zu denken. Dankbar übergab ich Nino meine Stöcke und stolperte die Hände in den Jackenärmeln, den Kopf leicht gesenkt, damit mich die Eiskörner nicht zu hart trafen, hinter den Männern her. Nicht mal 30 Minuten später schien wieder die Sonne, und wir machten uns über das Geräusch dieses Rennens lustig. Nino ahmte die Schmatzlaute nach, die unsere Schritte in dem durch monatelangen Regen aufgeweichten Boden machten. Der Matsch, der für stets nasse Füße und erschwerte Auf- und Abstiege sorgte. Das, worüber wir kurz zuvor noch geklagt hatten, war auf einmal eine willkommene Alternative und brachte uns nun zum Lachen. Alles ist relativ, auch schlechtes Wetter. Hätten wir gewusst, was uns matschtechnisch oder besser gesagt moortechnisch hinter Bivio erwartete, uns wäre das Lachen vergangen.

6 Windchill – Gefühlte Temperatur bei Kälte und Wind, www.bergfreunde.de/windchilleffekt-rechner/ (27.4.2021).

Abfahren im Schnee

Wie schnell die Gedanken abschweifen, wenn man so im stetigen Anstieg hinter den anderen hermarschiert. Meine zumindest. Das nächste Bild, das sich mir im Anstieg zum ersten Pass, dem Col d’Arp, darbietet, ist atemberaubend. Wild und ungestüm kämpfen mitten im Schnee und nicht weit von uns entfernt zwei Stiere miteinander. Der Schnee unter ihnen staubt. Die Kraft, die Anmut und vor allem das Selbstbewusstsein der beiden Tiere faszinieren mich. Ich überlege, ob ich dieses Bild einfangen soll, doch meine Finger stecken in Handschuhen, meine Hände in den Handschlaufen, und diese sind an den Stöcken befestigt. Das Klicksystem funktioniert, ist aber relativ schwergängig. Alles hat Vor- und Nachteile. Außer zum Fotografieren hat das System meiner Erfahrung nach nur Vorteile. So wie die Handschuhe in diesem Moment. Es hat maximal noch zwei bis drei Grad. Gelingt es mir, das Smartphone mitsamt Handschuhen und Stöcken aus der Tasche zu holen, um notfalls mit der Nasenspitze in die Fotofunktion zu wischen? Mein Abstand zum Vorder- und Hintermann beträgt nicht mal einen Meter. Die Karawane, die sich im stetigen Schritt und mit Einheitstempo den Pass hinaufarbeitet, ist eng geschlossen. Ich müsste zur Seite gehen und anhalten. Auf dem schmalen Trampelpfad ist der Schnee gut festgetreten, links und rechts davon nicht. Zusätzlich nasse Füße riskieren? Nein, danke. Zudem hatte ich schon einmal eine Cut-Off um fünf Minuten verpasst, weil ich mich beim Südtirol Ultra Skyrace dazu hinreißen ließ, ein freilaufendes Fohlen zu streicheln. In Summe war es natürlich nicht das Fohlen, sondern die Zeit, die ich zuvor zu langsam war. Wobei – hätte ich das Fohlen nicht gestreichelt, wäre ich rein rechnerisch im Rennen geblieben. Ich habe mich tierisch geärgert, als ich im Bus mit den Ausscheidern zurückfuhr. Nicht über das Fohlen. Auch nicht darüber, dass ich im Glauben, das Zeitlimit sei hier moderat, nach gefühlt ewig langer Zeit wieder einen Ultra mit meinem Mann zusammenlief. Ich ärgerte mich darüber, dass meine Uhr nicht richtig funktionierte. Dass ich meinen zeitlichen Rückstand zu spät bemerkte und es nichts mehr half, die letzten fünf Kilometer bis zur Verpflegungsstation am Penser Joch mindestens 30 Prozent schneller zu rennen. Darüber, dass der Veranstalter das Zeitlimit für diesen Streckenabschnitt gegenüber dem Vorjahr um eine Stunde gekürzt hatte. Darüber, dass es bei einem Rennen, bei dem Schlafen nicht erforderlich ist, eine Time-In und eine Time-Out gab und der Mann von der Zeitmessung meiner Bitte, die fünf Minuten zu vergessen, solange ich rechtzeitig wieder raus sein würde, nicht erfüllte. Am allermeisten ärgerte ich mich aber über mich selbst, weil ich mir die Einteilung der Streckenabschnitte und Zeitlimits nicht gut genug angesehen hatte. Mein Ärger hielt über das Abendessen hinweg an. Ich nahm ihn mit in den Schlaf. Ich wachte mit ihm zusammen auf. Der Ärger verflog noch vor dem Frühstück, als mein Mann mir sagte: „Der Andi hat eine WhatsApp geschrieben. Es gab scheinbar ein schlimmes Gewitter. Eine norwegische Läuferin wurde vom Blitz getötet.“

Für einen Moment fühlte ich nichts. Absolute Leere. Ich rief die Teilnehmerliste auf. Es gab nur eine Norwegerin, die angemeldet war. Eine Freundin von Maria. Maria hatte sich am Vorabend nach unserem Befinden erkundigt. Sie sah das DNF (did not finish) von mir und meinem Mann, der 19 Minuten nach mir am Penser Joch ausschied, und wollte wissen, ob es uns gut ginge. Sie habe gehört, die Strecke sei technisch sehr anspruchsvoll. Ihre Freundin sei noch unterwegs. Sie verstünde meinen Ärger, aber vielleicht sei es gut so im Hinblick auf den Tor des Géants.

Ich erkundigte mich bei Maria: „Hi, Maria, is your running friend okay? Do you know anything?“

Sie sendete mir ein rotes Herz. Mein Atem stockte, mir kamen die Tränen. Ich kam mir vor, als sei ich im falschen Film. Ich dachte an meinen Ärger und meine Enttäuschung und das Fohlen, das mich sehr wahrscheinlich vor Schlimmerem bewahrt hatte. Dem Typ von der Zeitmessung, der seiner Reaktion nach nicht annähernd verstand, wie sich das knappe Ausscheiden für einen Läufer anfühlt, musste ich notgedrungen ebenso dankbar sein. Doch der Schutzengel blieb für mich das Fohlen. Auch vor diesem erschütternden Unfall habe ich die fünf Minuten mit dem Fohlen zu keinem Zeitpunkt bereut. Das Fohlen, der Stierkampf. Das sind die Momente, die einen Berglauf im positiven Sinn unvergesslich machen. Also doch kurz anhalten und ein Foto machen? Während ich noch überlege, beenden die beiden Bullen ihren Hahnenkampf und ziehen davon. Egal, denke ich. Kein Foto und schon gar nicht ein Schnappschuss mit meinem Smartphone hätte diesen Anblick in seiner Schönheit erfassen können, und streicheln wollte ich die beiden sicher nicht.

Ohne zu wissen, wie sich das mit dem Schnee noch entwickeln würde, stört er mich nicht. Im Gegenteil, ich mag Schnee. Er ist mir deutlich lieber als Regen, und im Gegensatz zum Eissturm beim Swiss Irontrail geht so gut wie kein Wind. Dennoch bin ich in Anbetracht des Wintereinbruchs heilfroh, genug warme Kleidung und die Cramps dabeizuhaben. Wobei der Schnee hier im Anstieg zum ersten Pass sehr griffig ist und das Profil meiner Trailschuhe absolut ausreichend Halt gibt. Das leise Atmen des Vordermanns und das sanfte Knirschen unserer Schritte im Schnee sind die einzigen vernehmbaren Geräusche. Ich habe gelesen, dass die Stille bei dichtem Schneefall keine Erfindung von Romantikern ist, sondern ein physikalisches Phänomen. So ganz verstanden habe ich es nicht. Obwohl ich in Mathe sehr gut war, bleiben kompliziertere physikalische Gesetze für mich ein Mysterium. In einem Artikel im „Bergluft Magazin“ ist zu lesen, dass dieser Effekt vor allem zu Beginn von dichtem Schneefall auftritt und warum.7

Warum mit dem Schneefall zugleich die letzten Gespräche der Läufer verstummt sind, kann ich physikalisch nicht belegen. Ich vermute, es ist die Demut, die nun auch die wenigen gepackt hat, die bis vor Kurzem noch munter am Plaudern waren. Im gleichmäßigen Tempo nähern wir uns, Serpentine für Serpentine, der Passhöhe, gekennzeichnet durch ein kaminförmiges, steinernes Monument. Noch verschwende ich keinen Gedanken darauf, dass die Markierungen im Schnee teilweise schlecht zu sehen sind. Die Gefahr, sich zu verlaufen, besteht aktuell nicht. Zwar habe ich schon miterlebt, wie sich eine ganze Läuferschar verirrt hat, weil der Erste eine Markierung übersehen hat und alle anderen, einschließlich mir, ihm einfach nachgerannt sind. Aber abgesehen davon, dass es gerade unter den ortsansässigen Italienern einige Wiederholungstäter gibt und die scheinbar endlos lange Kette an Läufern zu keinem Zeitpunkt abreißt, braucht man kein Orientierungstalent sein, um zu wissen, wo die Passhöhe liegt. Col d’Arp, check. Ich stehe vor dem ersten aus Steinen erbauten Passmonument, auf dem ein goldenes Metallschild prangt, das den Pass und die Route der Alta Via Nr. 2 kennzeichnet. Der erste der beiden Fernwanderwege, dem wir bis nach Donnas auf der anderen Talseite folgen.