Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

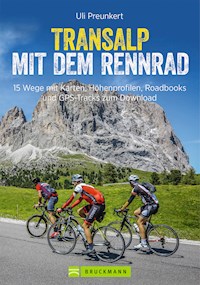

Die schönsten Pässe der Tour de France und Infos zu den großen Jedermannrennen in den Alpen sind neben den 15 Alpenüberquerungen aller Schwierigkeitsgrade im Band Transalp mit dem Rennrad enthalten - von Genusstouren für den Freizeitradler bis zu Touren für ambitionierte Hobbyradler. Zudem gibts detaillierte Streckenbeschreibungen, Tipps für Gepäcktransfer und Hotels sowie GPS-Tracks und Roadbooks zum Herunterladen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Transalp mit dem Rennrad ist wie eine Sucht: Wer diese Faszination einmal erlebt hat, kommt immer wieder…

Uli Preunkert, Lena Reichgardt

TRANSALP MIT DEM RENNRAD

16 Routen mit Karten, Höhenprofilen, Roadbooks und GPS-Tracks

Exklusiv für Sie als Leser:

MIT GPS-DATEN ZUM DOWNLOAD

unter: gps.bruckmann.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Die Ausrüstung

Vorbereitungs- und Trainingstipps

Tour 1 Garmisch – Gardasee

1aDie Genießertour

– durch das Inntal, den Vinschgau und entlang der Südtiroler Weinstraße

1bHerrlich

– Mieminger Plateau, Ofenpass, Gampenpass, Mendelpass und Brenta

1cFür gut Trainierte

– Pässe in den Stubaier Alpen, am Ortler und in der Brenta

Tour 2 Tegernsee – Gardasee

2aFür Einsteiger

– Brenner, Südtiroler Weinstraße und die Ausläufer der Brenta

2bExtraklasse

– der Brenner und die schönsten Pässe der östlichen Dolomiten

2cDie Herausforderung

– Stubaier Alpen, Brenner, die Pässe der östlichen Dolomiten

Special: Der »Maratona dles Dolomites«

Tour 3 Tegernsee – Venedig

3aUnvergesslich

– der Brenner und die schönsten Pässe der Dolomiten bis zur Adria

3bTraumhafter Pässe-Ritt

– über die Ötztaler Alpen und die Dolomiten zur Adria

Special: Der Ötztaler Radmarathon

Tour 4 Oberstdorf – Gardasee

4aGrandios

– Hahntennjoch, Reschenpass, Stilfser Joch, Tonalepass und Brenta

4bFür Pässesammler

– Riedbergpass, Foscagno, Bernina, Julier, Albula, Tonale

Tour 5 Garmisch – St. Moritz

5aFür Genießer

– Lechtaler und Ötztaler Alpen, über den Ofenpass und ins Engadin

5bSagenhaft

– Lechtaler und Ötztaler Alpen, übers Stilfser Joch bis ins Engadin

Special: Der Dreiländergiro

Tour 6 Bodensee – Comer See

6aDie Einsteigertour

– entlang des Rheins und durchs Engadin zum Comer See

6bHeldenhaft

– Appenzeller Land, Engadin und italienische Radhelden am Comer See

Special: Die Alpen Challenge

Tour 7 Salzburg – Venedig

7Einmalig

– Berchtesgaden, Hohe Tauern, Großglockner, Dolomiten und Adria

Special: Der Glocknerkönig

Tour 8 Alpenpässe in Frankreich

8Highlights

– auf den Spuren der »Tour de France«

Register

Impressum

Am Horizont grüßt der Ortler.

In der Gruppe fahren macht mehr Spaß.

Das Timmelsjoch zählt zu den höchsten Pässen in den Ostalpen.

Vorwort

Rennradfahren in den Bergen ist Reiz und Herausforderung zugleich. Man steht am Fuße eines Passes, kann das Ziel erahnen und weiß: Da muss ich hinauf. Man macht sich auf, fährt los, tritt, schaltet, schwitzt. Langsam findet man seinen Rhythmus. Und je mehr sich das hohe Tempo, das man aus der Ebene gewohnt ist, verringert, desto ruhiger wird der Blick. Jedes Steinchen auf dem Asphalt, jedes Blümchen am Straßenrand findet seinen Weg ins Bewusstsein. Man spürt, wie die Lungen jeden Kubikzentimeter voll Luft pumpen. Und man registriert das Zusammenspiel der Muskeln, das einen stetig weiter nach oben bringt.

Natürlich gibt es bei einer Pässefahrt auch andere Momente: Regen, Erschöpfung und eine innere Stimme, die flucht. Doch etwas ist immer da: Diese unvergleichbare Zufriedenheit, dieser Stolz, wenn man seinen inneren Schweinehund – und den Pass – bezwungen hat. Und dann kommt der Lohn der Mühen: Die Abfahrt, die auf dem Rennrad ein geradezu rauschhaftes Erlebnis werden kann. Die Beine haben Pause, der Gegenwind bläst einem mit jeder Kehre wärmer ins Gesicht. Die Schönheit der Landschaft, der Spaß an der Geschwindigkeit und die Freude über die eigene Leistung suchen sich ihre Wege ins Gehirn – und ziehen gemeinsam die Mundwinkel nach oben.

Nun ist eine Transalp nicht einfach nur ein Pass, den man fährt – hinauf, wieder hinunter, Ende. Nein! Eine Transalp ist eine Reihe von Pässen, eine Abfolge von kraftvollem Bergauf und rauschhaftem Bergab. Dazwischen kilometermachende Entspannungsstrecken im Tal, gemütliche Rastplätze mitten in der Natur, reichliches Abendessen, wohlige Müdigkeit. Und am Ende das ersehnte Ziel – und das großartige Gefühl: Ich habe es geschafft!

Eine Transalp per Rennrad ist seit Jahren DER Traum von Hobbyradlern schlechthin. Auf ihr bewegt man sich nicht nur an den Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit, sondern ebenso auf den Spuren legendärer Pässe und großer Rennfahrer. Und obwohl der Profi-Radsport und seine Rundfahrten in den vergangenen Jahren durch das Dopingthema etwas in Verruf geraten sind, ist die Lust der Hobbyradler am Selbstfahren noch immer ungebrochen. Die Alpen aus eigener Muskelkraft zu bezwingen ist eben ein Erlebnis, das einem niemand nehmen kann.

Warum? Die Alpen sind das höchste Gebirge Europas. Es erstreckt sich in einem 1200 Kilometer langen und zwischen 150 und 250 Kilometer breiten Bogen vom Ligurischen Meer im Westen bis zum Karpatenbecken im Osten. Im westlichen Teil liegen die Gipfel meist zwischen 3000 und 4300 Meter über dem Meeresspiegel, in den Ostalpen sind die Berge etwas niedriger.

Acht Alpenstaaten – Frankreich, Monaco, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Slowenien – teilen sich dieses weitläufige Bergland. Das macht die Touren nicht nur landschaftlich, sondern auch kulturell und kulinarisch vielfältig und interessant. Die Alpen trennen das atlantisch beeinflusste nördliche Mitteleuropa vom zentralen Mittelmeerraum mit mildem Klima, und das bedeutet: Nach der Überquerung des Alpenhauptkammes wird meistens alles besser: das Wetter, der Cappuccino und die Pasta.

Namen wie Passo Giau, Großglockner-Hochalpenstraße, Berninapass, Passo d’Eira oder Forcola di Livigno schreien förmlich danach, mit dem Rennrad bezwungen zu werden. Ganz zu schweigen vom Stilfser Joch – dem zweithöchsten asphaltierten Alpenpass: Auf seiner Nordost-Rampe von Trafoi aus sind 1200 Höhenmeter verteilt auf 48 durchnummerierte Kehren; im oberen Teil kann man alle noch kommenden Kehren und die Passhöhe in weiter Ferne sehen – eine Kombination aus Kraftprobe und Psychoterror. Die Ausblicke auf die Gletscherfelder des Ortler sind dafür eine kleine Entschädigung, und wer hier mit dem Rennrad auf der Passhöhe steht, fühlt: Er hat den »point of no return« gefunden. All die Pässe, die da noch folgen mögen, sie können nicht mehr schrecken.

Erfreuen können sie freilich schon. Selbst namenlose Übergänge haben oft einen ganz besonderen Reiz. Denn wer die Alpen per Rennrad durchquert, erfährt auch seine verschiedensten Charaktere. Zugspitze und Karwendel, die felsigen Gipfel des Engadin, der Dolomiten, der Brenta …, dazwischen grüne Almwiesen, struppige Matten, weiße Gletscherfelder. Erst blühen Glockenblumen am Wegrand, dann Alpennelken, weiter oben der tiefblaue Enzian. Man pedaliert aus Eichenwald in Fichtenwald, kurbelt unter Kastanien, Kiefern, Lärchen – oder wird oberhalb der Baumgrenze nur mehr von Wacholdergestrüpp begleitet.

Nach Hunderten von Kilometern und Tausenden Höhenmetern sitzt der Transalp-Radler dann am Ziel, erschöpft, aber berauscht von all den Eindrücken. Und nicht selten tauchen schon im Endorphinnebel der bewältigten Tour die ersten Gedanken an die nächste Transalp auf. Wie wäre diese Route, jener Pass, diese Landschaft …?

Dafür gibt es nun dieses Buch. Wir stellen viele verschiedene Routen vor. Leichte, schwierige, mit unterschiedlichen Abfahrtsorten und Zielen. Wir geben Tipps zur Ausrüstung und Vorbereitung. Damit jeder die passende Tour findet – auch mehrere Jahre hintereinander. Und damit das Abenteuer Rennrad-Transalp nicht nur ein Traum bleibt, sondern ein traumhaftes Erlebnis wird.

Ihre Lena Reichgardt und Ihr Uli Preunkert

Erlebnis Alpencross – der Traum eines jeden ambitionierten Rennradfahrers (Auffahrt vom Comer See nach Madonna di Ghisallo)

Die Ausrüstung

Das Rennrad

Ein Radfahrer kann – im Gegensatz zum Läufer – bei seinem Sport die ihn belastende Gewichtskraft von seiner Maschine tragen lassen. Somit wird seine gesamte Muskelkraft für die Erzeugung von Vortrieb verwendet. Die effektivste Art, beim Radfahren den selbst erzeugten Vortrieb zu erleben, findet man beim Rennradfahren. Das Rennrad ist für eine schnelle und kräfteschonende Fortbewegung ersonnen. Diese Maschine weist dem Fahrer nur eine Richtung: nach vorn! Egal, ob man zu kurzen Trainingsrunden auf den bekannten Hausstrecken aufbricht oder auf ausgedehnteren Touren Neues zu erfahren sucht: Das Rennrad ist dafür genaudas richtige Sportgerät.

Touren statt Rennen

Auch wenn uns der Profisport bisweilen als Vorbild und Motivation dient: Wir betrachten das Rennradfahren hier nicht als Wettkampf. Wir wollen Touren fahren, gemeinsam mit Freunden und Bekannten oder auch allein – kontemplativ. Dennoch gilt es, Bergstrecken zu bewältigen. Das erfordert auch bei angepasster Fahrweise Kraft, Kondition und fahrerisches Geschick. Diese Voraussetzungen erlangt man durch ausreichendes Training. Wie viele Trainingskilometer und Trainingshöhenmeter der einzelne Sportler benötigt, hängt ganz von seinen körperlichen Fähigkeiten, seiner Willenskraft und der Art und Weise ab, auf die er die Tour absolvieren will. Wer wenig trainiert hat, lässt es besser locker angehen und legt ab und an eine Pause ein. Wer aber ausreichend Kilometer in den Beinen hat, der kann auch bergauf richtig Freude haben.

Grundinspektion: Safety first

Das Rennrad ist ein Sportgerät und sollte vor jeder Ausfahrt auf die Tauglichkeit seiner essenziellen Funktionen hin überprüft werden. Besonders gilt das natürlich vor Ausflügen in die Berge, da dort die Belastungen bisweilen deutlich stärker sind und man meist weiter von einem Servicestützpunkt entfernt ist. Die Prüfung dauert nur wenige Augenblicke, kann aber durchaus über den Verlauf oder gar den Ausgang einer Ausfahrt entscheiden:

•Funktion der Bremsen: Man erkennt verschlissene Bremsen z. B. an einem langen Hebelweg oder an einem unschön kratzenden Geräusch während des Bremsens. Laufen die Bremsbeläge ungleichmäßig auf die Felge auf, öffnen die Bremskörper nach dem Bremsen verspätet oder sind die Zugenden aufgespleißt, sollte man die Bremse überprüfen lassen. Bei neueren Bremsen mit wechselbaren Bremsbelägen sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die offenen Seiten der Bremsschuhe hinten sind; ferner sollten sich die Sicherungsschrauben für die Bremsbeläge in den dafür vorgesehenen Gewindelöchern befinden und festgezogen sein.

•Festsitz der wichtigsten Bauteile (Lenker, Vorbau, Sattel/-stütze, Pedale): Lassen sich Lenker oder Vorbauten mit geringer Kraft auslenken oder gar verdrehen, sollte eine Fachwerkstatt aufgesucht werden. Bei lockeren Sätteln oder Sattelstützen genügt es meist, die Klemmschrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Bei den Pedalen kann man genauso verfahren. Schnellspanner sollten bei der Fahrt stets geschlossen sein.

•Reifenzustand und Luftdruck: Besonders im Frühjahr leiden Reifendecken unter dem mitunter rasiermesserscharfen Streugut. Sollte ein Reifen mehrere oder gar größere Verletzungen der Deckenlage aufweisen, wäre der Wechsel auf einen neuen angesagt. Gleiches gilt bei einem auffälligen Höhenschlag. Meist ist das Reifengewebe gerissen und der Reifen droht zu platzen.

Eine gute Standpumpe verfügt über ein Manometer, auf dem der Reifendruck abzulesen ist. Er sollte auch bei leichten Fahrern nicht weit unter 7 Bar liegen. Natürlich kann man auch mit dem Daumen auf den Reifen drücken und prüfen, wie weit der Pneu nachgibt.

•Rundlauf der Laufräder: Einfaches Drehen der Laufräder und gleichzeitiges Beobachten der Felgenflanken gegenüber einem Bremsschuh gibt Aufschluss über den Rundlauf des Laufrades. Bei gröberen Seitenschlägen ist zu empfehlen, die Spannung der umliegenden Speichen zu prüfen, da ein Speichenabriss vorliegen kann. Ansonsten mit geeignetem Werkzeug nachzentrieren.

•Spielfreies und leichtgängiges Lenkkopflager: Es sollte weder zu fest sein, da man dann nämlich nicht mehr richtig geradeaus fahren kann, freihändig schon gar nicht. Noch sollte es zu locker sein, denn damit neigt das Rad zum Lenkerflattern. Bei gezogener Vorderbremse dürfen sich die oberen Lagerschalen nicht gegeneinander verschieben. Wenn man das Rad anhebt, sollte sich der Lenker leichtgängig und ohne Einrasten hin- und herbewegen lassen.

Mit einer Manometer-pumpe lässt sich der Luftdruck im Reifen exakt dosieren.

Besonders bei Pässefahrten sollten die Bremsen in einwandfreiem Zustand sein.

•Sichtprüfung an Karbongabeln: Wer eine Karbongabel älteren Datums fährt, sollte diese ab und an auf Risse und Lackabhebungen untersuchen. Eingeklebte Ausfallenden aus Aluminium sind ebenfalls Schwachstellen, da sich die Klebeverbindung lösen kann. Sollte die Karbongabel schon einen Schaft aus Karbon haben, ist es günstig, auch diesen auf Risse zu untersuchen, da gelegentlich die Vorbauklemmung das Gewebe beschädigt.

Wenn die Schaltung springt, sollte sie fachgerecht eingestellt werden.

Dieser Rahmen passt für den Tester.

•Funktion der Schaltkomponenten: Die Funktion der Schaltkomponenten lässt sich während des Betriebs feststellen. Springt die Kette häufiger ab oder werden Ritzel übersprungen, liegt eine fachgerechte Einstellung oder ein Austausch der Antriebseinheit nahe. Wer sich bei den genannten Prüfungen nicht sicher ist, sollte sie von einer Fachwerkstatt ausführen lassen, die das im Rahmen einer Inspektion für einen annehmbaren Preis erledigt.

Der passende Rahmen

Grundsätzlich sollte man über dem Oberrohr stehen können und wenigstens eine Handbreite bis zum Schritt haben. Der Sattel sollte so weit ausgezogen sein, dass der Fahrer mit dem Fußballen auf dem Pedal in der tiefsten Kurbelstellung das Bein beinahe durchgestreckt hat. Zur groben Erfassung der Sitzlänge genügt es, den Ellbogen an die Sattelspitze zu legen und die Finger in Richtung Lenker entlang des Oberrohres auszustrecken. Im günstigsten Fall erreicht man so beinahe die Lenkermitte. Fehlen mehr als vier Fingerbreiten, so ist der Rahmen eigentlich zu lang.

Auch wenn es schneidig ausschaut, sei es auf Touren angeraten, die Überhöhung von Sattel zu Lenker möglichst gering zu halten. Mit weniger als fünf Zentimeter Überhöhung entlastet man den gesamten muskulären Halteapparat und kann immer noch in der Unterlenkerposition Tempo machen.

Das Gewicht

Beinahe alle aktuellen Rennradmodelle liegen bei einem fahrfertigen Gewicht von unter zehn Kilogramm. Damit kommt man gut über Pässe. Liegt es bei etwa acht Kilogramm, macht das Fahren aber erst richtig Spaß. Alle Maschinen, die fahrfertig deutlich unter sieben Kilogramm liegen, sind als Liebhaberei zu bezeichnen und richtig teuer.

Gewiss muss am Berg jedes zusätzliche Gramm auch bewegt werden, und jedes zusätzliche Kilogramm verlängert die Fahrzeit der Bergstrecke rein rechnerisch um etwa 1 bis 1,5 Prozent. Doch sollte man bei diesen Berechnungen immer im Auge behalten, dass letztendlich das Systemgewicht aus Fahrer, Maschine, Bekleidung und Ausrüstung zählt. So sollte der Fahrer auch das Maschinengewicht auf sein persönliches Körpergewicht abstimmen, denn ab etwa 85 Kilo Körpergewicht eignen sich nicht mehr alle käuflichen Rennräder für eine Bergabfahrt, insbesondere diejenigen, die mit Gesamtgewichten deutlich unter sieben Kilogramm beeindrucken. Die Rahmenmaterialien wie Stahl, Titan, Aluminium und Karbon können weitgehend je nach Vorliebe und Größe des Geldbeutels gewählt werden, da derzeit fast alle handelsüblichen Rahmen eine ausreichende Steifigkeit in Lenkkopf und Tretlager aufweisen.

Gewichtstuning: Bitte sinnvoll!

Am sinnvollsten lässt sich Fahrzeuggewicht bei den Laufrädern und der Bereifung einsparen, da diese nicht nur als reines Gewicht anfallen, sondern auch ständig beschleunigt werden müssen. Gegenüber einem Standardlaufradsatz mit 32 Speichen spart ein Systemlaufradsatz, der sich durch deutlich weniger, meist abgeflachte Aerospeichen, gewichtsoptimierte Felgen, die das Felgenband erübrigen, und Nabenkörper mit verstärkten Flanschen auszeichnet, gut und gerne 500 Gramm. Zudem bieten die neuesten Faltreifen einen ausreichenden Pannenschutz bei sehr niedrigem Gewicht.

Weitgehend unpraktisch – und bisweilen auch gefährlich – sind dagegen Laufräder mit Karbonfelgen. Nach wie vor ist es noch keinem Hersteller gelungen, mit einer Karbonfelge ähnliche Bremsleistungen zu realisieren, wie sie schon mit einfachen Aluminiumfelgen erreicht werden. Zudem sind die Bremsen äußert schlecht zu dosieren und bei Nässe weitgehend unwirksam. Ein weiterer Nachteil sind die dafür benötigten Schlauchreifen. Bei heißem Wetter und auf längeren Abfahrten mit häufigem Bremseinsatz kann der Reifenkleber aufweichen und der Pneu auf der Felge wandern oder gar abspringen. Bei Pannen verfügt der Schlauchreifen zwar über bessere Notlaufeigenschaften als ein Drahtreifen, aber das Wechseln ist eine aufwendige Angelegenheit, wenn man den Reifen wieder richtig aufkleben will.

Neuerdings bieten einige Hersteller schlauchlose Reifen an, die nur auf speziellen Felgen gefahren werden können. Diese Kombination spart auch erheblich Gewicht, ist aber im Pannenfall unterwegs oft nicht zu beheben. Wenn man dann doch einen Schlauch einzieht, den man natürlich mitführen muss, hat man unter Berücksichtigung des oben genannten Systemgewichtes eher zugelegt als eingespart. Als letztes Argument für einen guten Faltreifen können die im Handel erhältlichen unterschiedlichen Breiten angeführt werden. Da proportional zur Baubreite auch die Bauhöhe ansteigt, hat ein Reifen der Breite von 25 Millimetern oder 28 Millimetern ein höheres Luftvolumen und dämpft somit deutlich besser als ein schmälerer Pneu. Auf längeren Touren oder auf schlechterem Untergrund ist das ein Komfort, den man sich leisten sollte.

Bei Laufrädern und Bereifung lässt sich bis zu einem halben Kilogramm an Gewicht einsparen (Auffahrt durchs Sellrain zum Kühtaisattel).

Bei Rennradtouren ins Hochgebirge ist eine geeignete Bergübersetzung unverzichtbar.

Bergübersetzung

Viele Rennradfahrer versuchen, sich durch die Wertigkeit der unterschiedlichen Komponentengruppen der führenden Hersteller zu definieren. Das ist gut und belebt das Geschäft. Technisch gesehen sind aber alle derzeit verfügbaren Rennradgruppen, auch die im unteren Preissegment, durchgängig für Bergtouren tauglich, sofern die Übersetzung umsichtig gewählt ist. Sie erlaubt dem Radfahrer sowohl in der Ebene als auch an Steigungen eine ihm angenehme und ergonomische Umdrehungszahl zu treten. Dazu verfügen Rennräder meist über zwei Kettenblätter vorn und aktuell über etwa zehn Ritzel hinten.

Die unterschiedliche Anzahl der Ritzel macht es nicht schwerer oder leichter am Berg, sondern sie ermöglicht durch feinere Übersetzungssprünge eine bessere Anpassung der Übersetzung an die bevorzugte Umdrehungszahl und die eingeleitete Kraft. Wichtig für die Steigfähigkeit sind die Zähnezahl des kleinsten Kettenblatts und die des größten Ritzels. Die Standardübersetzungen von Rennrädern sind für Bergtouren gänzlich ungeeignet. Kein normaler Tourenfahrer hat die Kraft, Ausdauer und Routine von Profirennfahrern.

Um einigermaßen bei Atem auch steile Anstiege ab etwa zehn Prozent bewältigen zu können, sei es angeraten, wenigstens ein Kettenblatt mit 34 Zähnen zu benutzen, wie es in den gängigen Kompaktkurbeln verbaut wird, und ein Ritzel mit etwa 28 (+/– 1) Zähnen. Günstiger ist sogar noch die Nutzung einer sogenannten Dreifachkurbel. Diese nicht ganz so rennradartige Übersetzung hat vorn noch ein drittes Kettenblatt mit meist 30 Zähnen und erleichtert die Bergfahrt enorm.

Bergfahren

Bei der Bergfahrt hat wohl jeder seinen eigenen Rhythmus. Grundsätzlich kann man aber festhalten, dass eine lockere Griffposition am Oberlenker und ein leichtes Nachhintenrutschen auf dem Sattel an gemäßigten bis mittleren Steigungen recht angenehm sind. Dies erleichtert das Atmen, und der Oberkörper kann entspannt werden. Bei steileren Anstiegen empfiehlt es sich, in die Bremsgriffposition zu wechseln und durch leichten Zug der Arme den Pedaldruck zu erhöhen. Falls es noch steiler wird – oder aber um die Sitzflächen zu entlasten –, kann man in den Wiegetritt (und nächstschnelleren Gang) überwechseln. Da er viel Körperkraft erfordert, sollte man nicht zu lange stehen. Am besten ist auf längeren steilen Strecken ein beständiger Wechsel. Ist die gefühlte Belastung zu groß, so sollte man sich nicht scheuen, abzusteigen und das Rad einige Schritte zu schieben. Oft ist man so nicht viel langsamer, aber man kann durchatmen und sich erholen.

Als Tourenfahrer ist es wichtig, unversehrt im Tal anzukommen. Deshalb ist es günstig, die Unterlenkerposition einzunehmen und beide Hände an den Bremshebeln zu lassen. Den Blick sollte man auf die vorausliegende Strecke richten, um für Hindernisse und Richtungswechsel brems- und lenkbereit zu sein. Wenn man sich einigermaßen sicher fühlt, kann man versuchen, die Muskeln auf der Abfahrt zu lockern und zu dehnen.

Auf längeren, steilen Abfahrten kann es zum stärkeren Erhitzen der Bremsen kommen. Das registriert man am ehesten, wenn sich die Hebel näher an den Lenker ziehen lassen. Ist es noch weit und kurvig bis ins Tal, sollte man einen technischen Halt einlegen und die Felgen abkühlen lassen. Die Bremsleistung stellt sich wieder ein. Das Überhitzen kann vermieden werden, indem man Kurven hart und kurz anbremst und danach die Bremsen loslässt. Ein beständiges Dauerbremsen mit leicht anliegender Bremse verschafft manchem Fahrer zwar ein Gefühl der Sicherheit, ist aber sehr gefährlich, da sich die Felgen stark aufheizen und es neben dem Aufweichen des Druckpunktes auch Reifenplatzer verursachen kann.

Basisausrüstung

Grundsätzlich sollte man auf einer Tour neben der Basisausrüstung von zwei gefüllten Trinkflaschen mit etwa 750 Milliliter Volumen wenigstens einen Ersatzschlauch und Reifenheber zum Wechseln dabeihaben. Günstiger sind tatsächlich zwei Reserveschläuche. Hilfreich beim Schlauchwechsel sind Luftpumpen, die es auch als sogenannte Minipumpen gibt. Als spezielle Rennradpumpen leisten sie auch Drücke bis etwa neun Atmosphären. Die Minipumpe ist der Kartuschenpumpe vorzuziehen, da Letztere meist nur ein einmaliges Aufpumpen erlaubt.

Ein kleines Miniwerkzeug, das zwei Schraubendreherklingen, einen Nippelspanner und die drei gängigsten Innensechskantgrößen 4, 5 und 6 umfasst, passt meist auch in die Satteltasche. Führt die Tour absehbar durch Tunnel oder Galerien, so ist eine Notbeleuchtung in Form von zwei kleinen LED-Lämpchen sehr hilfreich. Da wir uns bei fast allen Pässen Im Hochgebirge bewegen, muss man immer mit Wetterstürzen rechnen. Deshalb gehöen Arund Beinline sowie ein Wind-Regenschutz unbedingt in den Rucksack. Ebenso sind bei plötzlichen Regenfällen leichte Überschuhe empfehlenswert. Zur Basisausrüstung sollte immer eine Kleinigkeit zu essen zählen – egal, ob man Müsliriegel, Bananen oder Energiegels bevorzugt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass in größeren Höhen die UV-Strahlung zunimmt; deshalb ist es wichtig, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen.

Die Basisausrüstung sollte in Hinblick auf das Gewicht des Rucksacks mit Bedacht gewählt werden.

Mit der passenden und funktionellen Bekleidung geht es auf zur Alpenüberquerung…

GPS-Gerät

Für die Navigation während der Fahrt wird ein GPS-Gerät benötigt. Der Hauptzweck des GPS-Gerätes ist die Navigation mit einer hinterlegten Karte und einem gespeicherten Track. Daneben lassen sich noch Höhenmeter, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit und vieles mehr ablesen. Nimmt man etwas mehr Geld in die Hand, so lässt sich auch die Pulsmessung integrieren. Mit Routenplanern wie Komoot, Basecamp und GPSies lassen sich problemlos Strecken erstellen, die im Anschluss auf das GPS-Gerät geladen werden können. Auch mit Strava, einem beliebten sozialen Netzwerk zum Tracking sportlicher Aktivitäten, lassen sich GPS-Routen erstellen.

Bekleidung

Rennradfahren – will man es sportlich betreiben – setzt eine gewisse Funktionskleidung voraus, die den Fahrer vor Witterungseinflüssen und körperlichen Schäden schützt und das Fahren erleichtert. Grundsätzlich empfiehlt sich eine Rennhose jüngeren Datums mit antibakteriellem Sitzpolster, unter der keine Unterhose getragen wird. Genauso wichtig ist ein Funktionsunterhemd, das in Kombination mit einem Radtrikot den entstehenden Schweiß vom Körper ableitet. Je nach Witterung und Meereshöhe kann man zwischen langen und kurzen Hosen sowie langen und kurzen Armen wählen. Die Sportsocken sollten mit möglichst wenigen Nähten versehen sein und auch gut passen.

Bei wechselnden Temperaturen sind Armlinge und Beinlinge sowie eine leichte Radweste und eine dünne Radsportmütze sehr hilfreich. Sie wärmen beim Aufbruch und in der Abfahrt. Später können sie schnell ausgezogen und in den Trikottaschen verstaut werden. Bei kühlerer Witterung oder Touren in höheren Lagen sind außerdem eine Regenjacke und ein Multifunktionstuch von großem Nutzen.

Ein Schuhsystem, das fest mit dem Pedal verbunden ist, ermöglicht einen runden Tritt und hilft dem Fahrer, gerade am Berg, gleichmäßig kraftvoll zu pedalieren. Von Hackenpedalen und Riemen sollte man heute Abstand nehmen, da Systempedale bei Bedarf deutlich leichter und schneller den Fuß freigeben als es der Pedalriemen zulässt. Wem die richtigen Rennradschuhe beim Gehen zu unpraktisch erscheinen, der kann Mountainbikepedale an den Renner montieren und mit den dazu passenden Schuhen fahren; mit diesen geht es sich deutlich angenehmer.

Unbedingt sind Radhandschuhe, ein passender Fahrradhelm sowie eine Radsportbrille zu tragen. Mittlerweile müsste über den Sinn von Radhelmen nicht mehr diskutiert werden. Radhandschuhe dämpfen zum einen durch ihre Polsterung die Stöße, die sich beim Fahren auf die Hände übertragen. Zum anderen schützen sie bei Stürzen die Handflächen. Aufgrund der erreichbaren Geschwindigkeit schützt eine möglichst eng anliegende Radbrille außerdem die Augen vor Fliegen, Staub und emporgeschleuderten Fremdkörpern und verhindert das ständige Tränen der Augen auf Abfahrten.

Vorbereitungs- und Trainingstipps

Ausdauertraining

Um sich optimal auf eine Transalptour vorzubereiten, beginnt man am besten schon im Frühjahr mit dem Radtraining. Neben dem normalen Fitnessprogramm ist besonders wichtig das Training der Grundlagenausdauer! Der Bereich liegt zwischen 60 und 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Diese bestimmt man anhand eines Laktattests, oder man orientiert sich an folgender Faustregel: Männer 220 minus Lebensalter, Frauen 226 minus Lebensalter. Der Grundlagenausdauerbereich eines 30-jährigen Sportlers liegt zum Beispiel zwischen 114 und 143 Schlägen pro Minute.

Die Radausfahrten sollten lange (3–5 Std.), ruhig und mit einer relativ hohen Trittfrequenz absolviert werden. Wenn man einige Kilometer in den Beinen hat und sich die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System an die Belastungen gewöhnt haben (nach ca. 8 Wochen), kann man mit schnelleren Ausfahrten im Grundlagenbereich 2 beginnen: ca. 75–90 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Jetzt können die Trainingsbereiche auch kombiniert werden, indem man während der Ausfahrt abwechselnd schnellere Abschnitte mit langsameren verbindet (Intervalltraining).

Um sich fit für den Berg zu machen, fährt man Strecken mit einem höheren Kraftaufwand, d. h. mit schwerem Gang und niedriger Trittfrequenz. Wichtig ist auch immer der runde Tritt, um seine volle Kraft auszuschöpfen (die Oberschenkelvorderseite »drückt«, die Oberschenkelrückseite »zieht«).

Auch das gezielte Rumpftraining (Bauch- und Rückenmuskulatur) ist nicht zu vernachlässigen. Gerade für Einsteiger ist des Weiteren die Beinmuskulatur wichtig, um mehr Kraft für längere Ausfahrten zu haben. Ausgleichend empfiehlt sich zusätzlich eine andere Sportart, zum Beispiel das Laufen, um eine sehr gute Grundlagenausdauer aufzubauen.

Einen wichtigen Punkt bei der Kraftausdauer spielt die Ernährung. Da der Körper unter Belastung hauptsächlich auf Kohlenhydrate zugreift, ist ein ausgiebiges Frühstück der richtige Start in einen Tourentag! Es ist von Vorteil, während der Tour auf schwer verdauliche Mahlzeiten zu verzichten. Besser sind Kohlenhydrate, z. B. eine kleine Portion Nudeln mit einer leichten Sauce, ein Brötchen oder eine Suppe mit Nudeleinlage. Fettige Gerichte und Rohkost sind zu meiden.

Die Pausen sollten nicht zu oft und nicht zu lange ausfallen. Im Vorfeld ist zu überlegen, an welchem Punkt der Tour man eine längere Mittagspause macht und wo es sinnvoll ist, kleinere Pausen einzulegen. Ungünstig ist z. B. eine längere Mittagspause mitten am Berg. Da hätte die Muskulatur keine Möglichkeit, das gebildete Laktat (Milchsäure) abzubauen. Besser ist es, den Körper hier nur mit kleinen Energienachschüben zu versorgen (ein paar Bissen Banane oder eine Fruchtschnitte).

Nach einer großen Kraftanstrengung muss eine aktive Erholung stattfinden, einige Kilometer sollten dazu mit lockerem Tritt gefahren werden. Nach der Tour ist es ratsam, die geleerten Kohlenhydratspeicher wieder zu füllen und verbrauchtes Muskelmaterial mithilfe von Eiweiß wieder aufzubauen.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Flüssigkeitshaushalt. Es ist von großer Bedeutung, den Körper während einer Tour ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Am besten geeignet ist Wasser oder ein leicht isotonisches Getränk, z. B. eine Fruchtsaftschorle im Verhältnis ¼ Fruchtsaft zu ¾ Wasser. Es gibt auch spezielle Fitness-/Elektrolytgetränke, wobei hier die Mischungsangaben immer viel zu hoch sind. Pro Stunde ist eine Flüssigkeitsmenge von 0,5–0,75 Liter ein Richtwert. Kontraproduktiv ist auch ein Zuviel an Flüssigkeit, da der Magen zu sehr belastet wird und sich dadurch die Leistungsfähigkeit senkt. In der Mittagspause und auch am Abend kann man durch ein höher gemischtes isotonisches Getränk die Verluste an Elektrolyten ausgleichen. Hier bietet sich eine Fruchtsaftschorle im Verhältnis 1 Teil Fruchtsaft zu 2 Teilen Wasser an.

Gerade bei höheren Temperaturen sollte der Wasserhaushalt stets ausgeglichen sein.

Mit dem richtigen Trainingspartner bringt das Training noch mehr Spaß.

Wer zu wenig isst oder/und trinkt, bekommt klare Signale von seinem Körper: extremes Schwächegefühl, Zittern, ein flaues Gefühl im Magen bis hin zu Übelkeit, Gleichgewichtsverlust, Muskelkrämpfe. Von dem sogenannten »Hungerast« hat bestimmt jeder schon mal gehört. Durch eine gute Nahrungs- und Flüssigkeitsversorgung kann diese üble Erfahrung vermieden werden! Eine Tour sollte man immer auch gemütlich angehen. Wer zu wild losstrampelt, leert schnell seine Kohlenhydratspeicher und hat gar nicht die Möglichkeit, diese ausreichend aufzufüllen. Wer hingegen über eine gute Grundkondition verfügt und die Tour mit Verstand angeht, kann sogar auf seinen Fettstoffwechsel zurückgreifen und sich die Kohlenhydratspeicher für die Berge und anstrengenden Passagen aufsparen! Je mehr und stärker der Körper belastet wird, desto mehr greift die Muskulatur auf den schnellen Energielieferanten Kohlenhydrat zu. Fett ist zwar ein guter Energielieferant, nur leider dauert die Energiegewinnung zu lange, sodass eine Energieversorgung über das Fett nur bei niedriger Belastung erfolgen kann (z. B. im Grundlagenausdauerbereich).

Um für den nächsten Tourentag fit zu sein, ist die Regeneration ein wichtiger Punkt. Stretching ist hier schon mal eine gute Unterstützung, aber auch ausreichender und guter Schlaf. Man sollte also abwägen, ob die körperliche Fitness für die ausgewählte Tour ausreichend Puffer bietet, um abends auch mal »lange und feuchtfröhlich Party machen« zu können! Denn schließlich ist so eine Transalptour ja auch Urlaub!

Trainingsplan für eine leichte bis mittlere Rennrad-Transalp

1.–8. Woche: Grundlagenausdauer 1 (60–75 % der maximalen Herzfrequenz)

Mo

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Di

1,5 Stunden

lockere Ausfahrt in der Ebene

Mi

Ruhetag

Do

1 Stunde

Lauf- oder Walking-training

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

lockere Ausfahrt in wechselndem leichten Terrain (keine knackigen Bergfahrten!)

So

Ruhetag

Damit keine Langeweile bei den relativ lockeren Trainingseinheiten entsteht, kann man folgende Punkte mit einbeziehen:

• Runder Tritt, auch mal einbeinig fahren.

• Die Landschaft genießen.

• Strecke machen anstatt einer Runde und mit dem Zug zurückfahren.

9. Woche: Grundlagenausdauer 2 (75–90 % der maximalen Herzfrequenz)

Mo

Ruhetag

Di

1,5 Stunden

Ausfahrt in der Ebene und am Berg mit leichter Steigung

Mi

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Do

1 Stunde

Lauftraining

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

relativ lockere Ausfahrt in wechselndem leichten Terrain, hauptsächlich in der Ebene

So

1 Stunde

Lauftraining

Damit keine Langeweile bei den gemäßigten Trainingseinheiten entsteht, kann man folgende Punkte mit einbeziehen:

• Runder Tritt, auch mal einbeinig fahren.

• Die Landschaft genießen.

• Schnellere Abschnitte in die sonst eher langsamen Abschnitte einbauen (Herzfrequenzbereich ausnutzen/Intervalltraining).

10. Woche: Grundlagenausdauer 2 (75–90 % der maximalen Herzfrequenz)

Mo

Ruhetag

Di

1,5 Stunden

Ausfahrt in der Ebene und am Berg mit leichter Steigung

Mi

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Do

1 Stunde

Lauftraining

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

überwiegend lockere Ausfahrt, aber mit Belastungsspitzen am Berg (zwei- bis dreimal 6 Min. Bergfahrt bei hoher Herzfrequenz, ca. 85–90 % der maximalen Herzfrequenz)

So

1 Stunde

Lauftraining

11.–13. Woche Siehe 10. Woche!

• Die Länge der Bergfahrten steigern auf jeweils 10 Minuten, wenn möglich auch längere Bergfahrten einbauen!

• Einmal pro Woche beim Lauftraining Intervalle einbauen (zwei- bis dreimal für 2–3 Min. an die obere Grenze des Grundlagenausdauerbereichs 2 gehen)!

Ab der 14. Woche

Mo

Ruhetag

Di

1,5 Stunden

Ausfahrt in der Ebene und am Berg mit leichter Steigung

Mi

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Do

1–1,5 Stunden

Lauftraining mit kurzen Belastungsspitzen (dreimal für 2–4 Min.)

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

Ausfahrt in unterschiedlichem Terrain (Ebene und Berg) mit wechselnden Trainingszonen (Grundlagenausdauer 1 und 2)

So

1–1,5 Stunden

Lauftraining (lange und ausdauernd im Grundlagenausdauerbereich 1)

• So viele und lange Bergfahrten am Stück wie möglich einbauen.

Ein abwechslungsreicher Trainingsplan führt langfristig zum Erfolg.

Leichte Dehnübungen zwischendurch oder im Anschluss an das Training helfen, die Muskulatur zu lockern.

• Wer im Flachland wohnt, kann Berge annähernd simulieren, indem er bei einer niedrigen Trittfrequenz mit hohem Widerstand/Gang fährt.

• Bei längeren Bergfahrten eine Herzfrequenz von 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz nicht übersteigen.

• Kurze Bergstücke können als Intervalle eingebaut werden!

• Wer eine mittelschwere Transalp vorbereitet, sollte die Trainingseinheiten noch mehr intensivieren (längere Ausfahrten, längeres Bergtraining)!

• Ein bis zwei Wochen vor der Tour nur gemäßigtes Training, hauptsächlich im Grundlagenausdauerbereich 1!

Trainingsplan für eine schwere Rennrad-Transalp

1.–8. Woche: Grundlagenausdauer 1 (60–75 % der maximalen Herzfrequenz)

Mo

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Di

1,5–2 Stunden

lockere Ausfahrt in der Ebene

Mi

Ruhetag

Do

1 Stunde

Lauftraining

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

lockere Ausfahrt in wechselndem leichten Terrain

So

Ruhetag

Damit keine Langeweile bei den relativ lockeren Trainingseinheiten entsteht, kann man folgende Punkte mit einbeziehen:

• Runder Tritt, auch mal einbeinig fahren.

• Die Landschaft genießen.

• Strecke machen anstatt einer Runde und mit dem Zug zurückfahren.

9. Woche: Grundlagenausdauer 2 (75–90 % der maximalen Herzfrequenz)

Mo

Ruhetag

Di

1,5–2 Stunden

Ausfahrt in der Ebene und am Berg mit leichter Steigung

Mi

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Do

1–1,5 Stunden

Lauftraining

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

relativ lockere Ausfahrt in wechselndem Terrain

So

2–4 Stunden

relativ lockere Ausfahrt in wechselndem Terrain, hauptsächlich in der Ebene

Damit keine Langeweile bei den gemäßigten Trainingseinheiten entsteht, kann man folgende Punkte mit einbeziehen:

• Runder Tritt, auch mal einbeinig fahren.

• Die Landschaft genießen.

• Schnellere Abschnitte in die sonst eher langsamen Abschnitte einbauen (Herzfrequenzbereich ausnutzen).

10. Woche: Grundlagenausdauer 2 (75–90 % der maximalen Herzfrequenz)

Mo

Ruhetag

Di

1,5–2 Stunden

Ausfahrt in der Ebene und am Berg mit leichter Steigung

Mi

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Do

1–1,5 Stunden

Lauftraining mit kurzen Belastungsspitzen (zwei- bis dreimal für 2–4 Min.)

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

relativ lockere Ausfahrt in wechselndem Terrain

So

2–4 Stunden

überwiegend lockere Ausfahrt, aber mit Belastungsspitzen am Berg (zwei- bis dreimal 10 Min.; Bergfahrt bei hoher Herzfrequenz, ca. 85–90 % der max. Herzfrequenz)

11.–13. Woche Siehe 10. Woche!

• Den Anteil und die Dauer an Bergfahrten steigern!

• Wenn möglich auch längere Bergfahrten am Stück einbauen (30–60 Min.).

• Wer im Flachland wohnt, kann Berge durch eine niedrige Trittfrequenz mit hohem Gang annähernd simulieren.

• Bei längeren Bergfahrten eine Herzfrequenz von 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz möglichst nicht überschreiten.

Ab der 14. Woche

Mo

Ruhetag

Di

1,5–2 Stunden

Ausfahrt in der Ebene und am Berg mit leichter Steigung

Mi

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Do

1–1,5 Stunden

Lauftraining mit kurzen Belastungsspitzen

Fr

30–60 Minuten

gezieltes Rumpf- und Beintraining

Sa

3–5 Stunden

Ausfahrt in unterschiedlichem Terrain (Ebene und Berg)

So

3–5 Stunden

Ausfahrt in unterschiedlichem Terrain mit hohem Berganteil in wechselnden Trainingszonen

Die gute Vorbereitung wird sich auszahlen: So wird auch der steilste Anstieg Spaß bringen.

• Es sollten Bergfahrten von 60 Minuten und länger eingebaut werden.

• Wer im Flachland wohnt, kann Berge simulieren, indem er bei einer niedrigen Trittfrequenz mit hohem Widerstand/Gang (großes Kettenblatt) fährt.

• Bei längeren Bergfahrten eine Herzfrequenz von 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz möglichst nicht überschreiten.

• Kurze Bergfahrten können ruhig als Intervalle mit einer Herzfrequenz von 85–90 Prozent der maximalen Herzfrequenz eingebaut werden.

• Ein bis zwei Wochen vor der Tour nur gemäßigtes Training, hauptsächlich im Grundlagenausdauerbereich 1!

Viel Spaß

und viel Erfolg!

Herrlicher Blick auf das Eisacktal

TOUR 1Garmisch – Gardasee

1a

Die Genießertour

– durch das Inntal, den Vinschgau und entlang der Südtiroler Weinstraße

Die Route von Garmisch-Partenkirchen bis zum Gardasee zählt zu den Klassikern unter den Transalp-Touren. Mit moderaten Anstiegen ist sie auch für Einsteiger zu empfehlen. Sie folgt teilweise den Spuren der Via Claudia und passiert den Alpenhauptkamm am Reschenpass. Die Tour ist landschaftlich gespickt mit Ausblicken auf schroffe Bergpanoramen, fruchtbare Flusstäler, weitläufige Weinberge und urige Bergdörfer. Mit italienischem Flair führt sie durch den Vinschgau, das durch Etschtal, entlang der Südtiroler Weinstraße, vorbei an der Brentagruppe bis nach Riva und ans Ufer des Gardasees.

AUSGANGS-/ENDPUNKT

Garmisch – Gardasee

ETAPPEN

Garmisch – Prutz, ca. 110 km, 1370 hm; Prutz – Meran, ca. 125 km, 1280 hm; Meran – Kaltern, ca. 40 km, 710 hm; Kaltern – Riva, ca. 100 km, 1440 hm

STRECKENVERLAUF

Garmisch (708 m), Landeck (817 m), Norbertshöhe (1454 m), Reschenpass (1504 m), Meran (320 m), Tramin (283 m), Andalo (1050 m)

CHARAKTER/ERLEBNISWERT

Grundkondition ist Voraussetzung für diese Genießertour. Die Anstiege sind moderat und gut fahrbar. Es gibt viele landschaftliche Höhepunkte wie schroffe Felsen, fruchtbare Flusstäler und Weinberge sowie urige Bergdörfer.

SEHENSWERTES

Via Claudia, Reschensee, Apfelplantagen im Vinschgau, Südtiroler Weinstr., Molvenosee, Brentagruppe, Riva, Gardasee

KARTEN

freytag & berndt, Tirol, 1:150 000; freytag & berndt, Südtirol–Trentino–Gardasee–Venetien, 1:200 000

TOURIST-INFO

Tourist-Info Garmisch-Partenkirchen, Richard-Strauss-Platz 2, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Tel. 08821/18 07 00, www.garmisch-partenkirchen.de; Tourist-Info Prutz, Hintergasse 2, A-6522 Prutz, Tel. +43/(+43/(0) 50 22 55 00, www.tiroler-oberland.com; Kurverwaltung Meran, Freiheitsstraße 45, 39012 Meran, Tel. +39/0473/272/000, www.merano-suedtirol.it; ; Tourist-Info Kaltern, Marktplatz 8, I-39052 Kaltern, Tel. +39/0471/96 31 69, www.kaltern.com; Tourist-Info Gardasee, Tel. +39/0464/55 44 44, www.visitgarda.com/de/gardasee/