15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

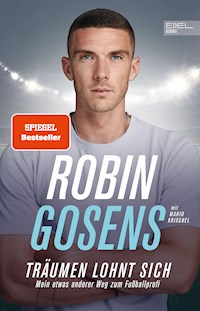

Es gibt zahlreiche Bücher von Ex-Fußballern über ihre Karriere. Dieses Buch ist anders. Hier spricht ein aktiver Spieler offen über das Fußballgeschäft. Hier erzählt ein deutscher Nationalspieler und Champions-League-Teilnehmer, der nie ein DFB-Leistungszentrum besucht hat, wie er trotz einer Alkoholfahne zufällig von einem niederländischen Scout entdeckt wurde. Wie er bei Borussia Dortmund im Probetraining durchrasselte und dachte, dieses Spielniveau würde er niemals erreichen können. Wie er wenige Jahre später Cristiano Ronaldo aus der Coppa Italia schmiss und mit Atalanta Bergamo zum ersten Mal die Champions League erreichte. Wie er 2020 Corona in der Lombardei, der am stärksten betroffenen Region Italiens, erlebte, wie er dort über Monate in seiner Wohnung eingesperrt war, während rund herum tausende Menschen starben. Dieses Buch ist anders, weil Robin Gosens anders ist - er versteckt sich nicht hinter Floskeln, sondern sagt, was er denkt. Die außergewöhnliche Geschichte eines etwas anderen Fußballprofis. Und ein Buch, das es auf die Shortlist der begehrten Auszeichnung »Fußballbuch des Jahres 2021« geschafft hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

INHALT

Kapitel 1 | Prolog

Kapitel 2 | Valencia

Kapitel 3 | Emmerich

Kapitel 4 | Lissabon

Kapitel 5 | Dortmund

Kapitel 6 | Stuttgart

Was mir wichtig ist: Druck und Angst im Profifußball

Kapitel 7 | Arnheim

Kapitel 8 | Dordrecht

Kapitel 9 | Almelo

Was mir wichtig ist: Menschlichkeit im Fußball

Kapitel 10 | Mallorca

Kapitel 11 | Bergamo I

Kapitel 12 | Bergamo II

Kapitel 13 | Schalke

Kapitel 14 | Bergamo III

Was mir wichtig ist: Moderne Medienarbeit – Warum Fußballer langweilig wirken

Kapitel 15 | Leicester

Kapitel 16 | Liverpool

Kapitel 1

PROLOG

April 2012

Wir sind jeden Samstagabend mit den Jungs ausgegangen. Daran änderte auch dieses Spiel nichts.

Es war im April 2012, ich war fast 18 und spielte mit der A-Jugend des VfL Rhede in der Niederrheinliga, also eine Klasse unterhalb der Junioren-Bundesliga. Nicht schlecht, aber auch nichts Außergewöhnliches.

An diesem Sonntag mussten wir zu einem unserer größten Rivalen nach Kleve, eine sehr wichtige Partie. Vor dem Sonntag kam aber erst mal der Samstag. Wie fast immer saßen wir bei einem Mannschaftskollegen im Keller zusammen, tranken für den Abend vor und fuhren anschließend mit dem Fahrrad rüber zum Blues, unserer Dorfdisko. Dieser eine Kilometer konnte schon mal eine Stunde dauern. Die Weg-Mischen waren relativ schwer zu transportieren.

Das Blues muss man sich wie eine überdimensionale Bar vorstellen, in der auch unter der Woche was getrunken wurde. Am Wochenende wurden im Erdgeschoss die Stühle entfernt, um Platz für die Tanzfläche zu schaffen. Rechts führte eine Treppe ins erste Obergeschoss auf die Galerie, von der aus man die ganze Tanzfläche im Blick hatte. Wir waren meistens oben in der Ecke an „unserem“ Tisch und tranken Klassiker wie Jägermeister-Red-Bull oder Korn-Diesel (Korn mit Fanta und Cola), bis wir mutig genug waren, tanzen zu gehen. Normalerweise setzten wir uns immer ein Limit, machten um spätestens vier Uhr morgens Schluss und aßen auf der anderen Straßenseite noch einen Döner. Danach hatten wir wenigstens noch drei Stunden Schlaf, bevor es zum Treffpunkt ging.

Nur an diesem einen Abend klappte das nicht. Die Party war einfach zu gut. Sag doch mal einem betrunkenen Siebzehnjährigen, er soll nach Hause gehen, wenn der DJ um kurz vor fünf „Tage wie diese“ von den Toten Hosen oder „Call me maybe“ von Carly Rae Jepsen auflegt („But here’s my number, so call me maybe …“). Oder „Levels“ von Avicii. Meiner Meinung nach der beste Song, der jemals produziert wurde. Welcher Teenager verlässt dann schon die Tanzfläche?

Machen wir es kurz: Erst um sechs Uhr lag ich im Bett. Und um acht klingelte der Wecker. „Guten Morgen, Robin“, schien er zu sagen. „Hattest du einen schönen Abend? Ja? Schön für dich. Heute wird es ganz schlimm, aber das weißt du natürlich. Trotzdem viel Spaß!“ Mein Zustand bewegte sich irgendwo zwischen „Bitte helft mir“ und „Ich brauche ein Bier“.

In einer Stunde musste ich am Treffpunkt sein, aber das war ja nix Neues für mich oder für uns. In der A-Jugend wird vor Spielen regelmäßig getrunken. Und das hatten wir mal wieder getan. So fanden wir uns also um neun Uhr ziemlich derangiert vor Ort ein. Eben ganz normale Dorfkinder, die am Wochenende für gewöhnlich nichts Besseres zu tun haben als Hausaufgaben, Alkohol und Fußball. (Das mit den Hausaufgaben musste ich hier reinschreiben, Mama liest mit.)

Ich gehörte zu denen, die glaubten, mit drei Atü auf dem Kessel sogar noch etwas besser spielen zu können. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich den Alkohol am Vorabend geradezu brauchte, um meine volle Leistung zu bringen. Wir reden natürlich vom 17-jährigen Robin. Mit 17 dachte das wahrscheinlich fast jeder bei uns.

Wir fuhren also zum Topspiel nach Kleve und waren ungeachtet des heftigen Vorabends heiß auf den Anstoß. Unsere Mannschaft war wirklich gut, da ging einiges. Was mich betrifft, spielte ich tatsächlich überragend. Schoss ein Tor, holte einen Elfmeter raus und gab eine Vorlage. Wir gewannen 3:1. Tage wie diese …

Danach wollte ich einfach nur in die Dusche und ab nach Hause, um den Rest des Tages im Bett zu verbringen, als auf einmal ein Typ vor mir stand und in gebrochenem Deutsch zu mir sagte: „Robin, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich würde dich gerne zu einem Probetraining bei Vitesse Arnheim einladen.“

Ich kannte den Verein zwar durch die Nähe Emmerichs zur niederländischen Grenze – Arnheim ist nur eine gute halbe Autostunde entfernt –, konnte die Einladung zunächst aber überhaupt nicht ernst nehmen und war total perplex. Der Mann redete einfach weiter: „Ich war eigentlich wegen eines anderen Spielers hier, und zwar von Kleve. Der hat mich in diesem Spiel aber nicht so überzeugt wie du. Deshalb wollte ich dich einfach ansprechen.“

„Okay“, dachte ich, „der Gute meint das ernst. Jetzt muss ich irgendwie versuchen zu kaschieren, dass ich bis sechs Uhr feiern war und noch immer Restalkohol im Blut habe.“ Ich gab mein Bestes und vermied Blickkontakt. Zur Sicherheit atmete ich außerdem in eine andere Richtung. Man kennt das ja. Irgendwie musste ich es tatsächlich geschafft haben, meine Fahne zu verbergen, denn die Einladung zum Probetraining bestand auch nach unserer Verabschiedung.

Zwei Tage nach dem Spiel in Kleve sollte ich mit meinen Eltern auf einen Kaffee beim damaligen A-Jugend-Trainer von Vitesse Arnheim, Marino Pusic, vorbeischauen. Er wollte uns von seinen Plänen erzählen. Es lief alles sehr gut. Nicht nur der Besuch bei Marino, sondern auch das Probetraining.

Ein paar Wochen nach diesem ersten Kennenlernen hatten wir ein Spiel auf unserem Heimatplatz, bei dem auch ein Scout von Twente Enschede am Seitenrand stand. Der nächste niederländische Erstligist, das nächste Angebot zum Probetraining. Diesmal wurde allerdings auch einer meiner besten Kumpel eingeladen. Besser ging es ja wohl nicht. Wir fuhren also gemeinsam nach Enschede, liefen für ein Freundschaftsspiel auf und machten unsere Sache so gut, dass der Jugendleiter anschließend sagte: „Wir wollen euch beide bei Twente haben.“

Das wäre mir auch definitiv lieber gewesen als ein Wechsel zu Vitesse, weil ich die ganze Sache natürlich vorzugsweise an der Seite eines Freundes durchgezogen hätte. „Brudi“, sagte ich, „sollen wir das machen oder nicht?“ Was er dann sagte, werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. „Bruder“, meinte er, „ich würde das wirklich liebend gerne machen, aber das würde bedeuten, dass ich mein jetziges Leben aufgeben müsste. Und mir ist das einfach zu wichtig.“

Ich wäre vor Lachen beinahe geplatzt, wirklich. Da bekam der Mann die Chance seines Lebens auf dem Silbertablett überreicht, und er wollte lieber weiter feiern gehen.

Damit war das Thema Twente auch für mich erledigt. Wenn schon keiner meiner Freunde mit dabei war, wollte ich lieber in der Nähe bleiben. Enschede war doppelt so weit entfernt wie Arnheim. Ich gab Vitesse meine Zusage.

Kapitel 2

VALENCIA

19. Februar 2020

Fußball ist so verdammt nebensächlich. Wie sehr, zeigte sich in der Coronakrise, in der wir begreifen mussten, dass es wahrlich wichtigere Dinge gibt. Die ganze Welt stand still und litt, Fußball war nur ein weiteres Beispiel von vielen.

Und es hört sich egoistisch an: Für mich hätte das Timing schlechter nicht sein können.

Mit Atalanta schien es bis zu diesem Zeitpunkt stetig bergauf zu gehen. Jahr für Jahr wurden wir besser und erfolgreicher. Und jetzt waren wir ganz oben angekommen: in der Champions League.

Ich erinnere mich noch gut an die Auslosung der Gruppenphase Ende August 2019. Rabea und ich saßen in unserer Wohnung aufgeregt vor dem Fernseher. So eine Champions-League-Gruppenphase bietet zum einen die Chance, auf die besten Klubs Europas zu treffen, zum anderen aber auch ziemlich geile Städtetrips. Der zweite Punkt interessierte natürlich vor allem Rabea. Atalanta war im letzten Lostopf. Wir mussten uns also gedulden. Es wurden superspannende Paarungen gezogen: Barcelona gegen Dortmund, Bayern gegen Tottenham, Liverpool gegen Neapel, Juventus gegen Atletico. Die WhatsApp-Gruppe unserer Mannschaft lief völlig heiß, jeder hatte so seine Wünsche. Und dann war es soweit: Erst das Los „Atalanta BC“, dann ging es darum, in welcher Gruppe wir landen würden. Der Zettel wurde in die Kamera gehalten: Gruppe C. Mit Manchester City, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb. „Okay“, kommentierten die meisten im Teamchat, „das geht doch eigentlich.“ Tatsächlich, es hätte wesentlich schlimmer kommen können, was die Qualität der Gegner betrifft.

Auf das Duell mit Manchester City freuten wir uns natürlich am meisten. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht die beste Mannschaft Europas, auch wenn Liverpool die Champions League gewonnen hatte. City war erst mit 100 und in der Saison darauf mit 98 Punkten englischer Meister geworden. Viel besser, viel konstanter spielte kein anderes Team. Und natürlich wollten wir alle mal gegen Pep Guardiola ran. Man kann über seine Art sagen, was man will, aber der Mann ist ein Genie. Bei den beiden anderen Kontrahenten waren die Reaktionen gemischt. Auf der einen Seite sagten wir uns, dass Platz zwei hinter City im Bereich des Möglichen lag, vielleicht sogar Pflicht war, auf der anderen Seite wollten wir eigentlich gegen die Besten der Besten zocken. Und bei Zagreb und Donezk flippt man jetzt nicht unbedingt vor Vorfreude aus. Ich würde nicht von Enttäuschung sprechen, aber wir hätten gerne mehr gehabt. Mehr Flair, mehr Elite.

Der Spielplan schickte uns zuerst nach Kroatien. Mitte September war es in Zagreb schön warm, aber das Wetter sollte auf dieser Reise nur eine Nebenrolle spielen. Wir hatten im Vorfeld ganz normal trainiert, die Abschlusseinheit im Stadion von Dinamo verlief so wie jede andere, auch wenn für die meisten von uns das allererste Champions-League-Spiel der Karriere bevorstand.

Das Stadion in Zagreb ist keine Schönheit: vier separate Tribünen, mit jeweils mindestens zehn Meter Entfernung zum Rasen, dazwischen eine blaue Tartanbahn. Aber hier spielt der erfolgreichste Verein Kroatiens, der in letzten 14 Jahren 13-mal Meister geworden war. So unschön die Atmosphäre für unseren ersten Abend in der Königsklasse war, so unangenehm wurde die Aufgabe. Dinamo war der vermeintlich schwächste Gegner der Gruppe C, hier galt es zu punkten. Die Sonne ging langsam unter, als wir auf den Platz kamen und auf die berühmteste Fußballhymne der Welt warteten. „Sie sind die Beeeeeesten…“ Gänsehaut. Absolute Gänsehaut. Das war leider der letzte gute Moment des Abends. Denn danach gingen auch wir unter. Alles lief schief, und wir verloren 0:4, wurden komplett überrumpelt, spielten total naiv und wurden für jeden Fehler bestraft. Lehrgeld zahlen nennt man so was wohl. Selten habe ich in meinen Jahren als Fußballer eine so niedergeschlagene und traurige Stimmung in der Kabine erlebt wie nach dem Schlusspfiff in Zagreb. Wir hatten den Gegner unterschätzt. In der Champions League ein tödlicher Fehler.

Und es wurde auch im zweiten Spiel nicht besser. Auch nicht im dritten. Erst kassierten wir gegen Donezk in der letzten Minute das 1:2, dann wurden wir in Manchester nach kurzzeitiger Führung schlimm verhauen. Was City gegen uns spielte, war noch mal eine ganz andere Liga. „Schön, dass wir mit dabei sein dürfen“, dachte ich mir nach dem 1:5, „aber vielleicht sind wir doch nicht ganz so gut, wie wir dachten.“ Diesmal war die Enttäuschung nicht so groß, dafür war unsere Unterlegenheit viel zu offensichtlich gewesen. Der Abend hatte für mich immerhin noch eine amüsante Überraschung parat gehabt. Nach dem Schlusspfiff war ich auf Ilkay Gündogan zugegangen, den ich bis dato ja nur aus dem Fernsehen kannte, und hatte ihn gefragt, ob wir die Trikots tauschen wollten. Er schaute mich an und wunderte sich, warum ich so gut Deutsch sprach. Ilkay wusste einfach nicht, wer ich war. Aber das war schon in Ordnung. Dafür hängt sein Trikot jetzt bei mir im Schrank.

Alles in allem war es ein katastrophaler Start in die Königsklasse. Drei Spiele, drei Niederlagen, null Punkte. In der Serie A hatten wir mit unseren Gegnern teilweise Katz und Maus gespielt, in der Champions League bekamen wir dagegen keinen Fuß auf die Erde. Kein Team hatte es mit so einer Bilanz nach der Hinrunde jemals geschafft, noch ins Achtelfinale einzuziehen. Die Champions-League-Saison war gelaufen, da brauchten wir uns nichts vormachen. Für uns ging es jetzt darum, irgendwie Dritter zu werden, um wenigstens in der Europa League mitspielen zu dürfen. Abgesehen davon wollten wir auch unsere Ehre retten, punktlos durfte man sich, gerade in so einer Gruppe, nicht verabschieden. In Italien nahm uns die Presse ordentlich in die Mangel. „Atalanta versaut uns die Fünfjahreswertung“, hieß es da. Oder: „Die sind nicht für die Champions League gemacht!“ Ich kann mich noch an die Aussage von Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici erinnern, der sich öffentlich über uns beschwerte: „Wie kann es sein, dass sich Atalanta nach einem guten Jahr für die Champions League qualifizieren darf? Die haben doch gar keine Geschichte, die machen uns die Wertung kaputt. Das ist eine Frechheit.“ Eine abenteuerliche Aussage. Jetzt wurde es persönlich.

Was ich noch nicht erwähnt habe: Unser Stadion war für die Champions League zu klein. Im Vorfeld war bereits geklärt worden, dass wir unsere Heimspiele im Mailänder San Siro austragen würden. Das ist zwar eine der berühmtesten Spielstätten der Welt, aber eben das Stadion von Inter und AC. Deren Fans fanden es natürlich auch nicht so toll, dass der kleine Nachbar aus Bergamo in ihrem Wohnzimmer spielen sollte. Das San Siro wurde nie unser Zuhause, aber schlecht war es natürlich auch nicht, dass statt 25 000 hier 50 000 fußballverrückte Menschen für uns sangen und schrien.

Das Rückspiel gegen Manchester City, ein 1:1, war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Obwohl ein Punkt nach vier Partien noch immer nicht gut klang: Es bestand noch eine minimale Chance aufs Achtelfinale. Die wurde nicht kleiner, als wir gegen Zagreb unsere ersten drei Punkte holten. Dann kam der entscheidende Spieltag: Wir (vier Punkte) mussten in Donezk (sechs Punkte) gewinnen und brauchten gleichzeitig die Hilfe von City in Zagreb (fünf Punkte). Einen Haken hatte die Sache noch: Eine Reise in die Ukraine, mitten im Dezember. Es war saukalt. Hinzu kam diese Trostlosigkeit in der Stadt. Wegen der Kriegssituation in Donezk mussten wir nach Kiew fliegen und von dort nach Charkiw fahren, das lag noch mal fünf Stunden nördlicher als Donezk und war noch mal fünf Grad kälter. Als wir durch die Straßen fuhren, sahen wir fast nur kaputte Gebäude. „Was machen wir hier nur?“, fragte ich mich. Das Wetter passte zur Szenerie. Oder die Szenerie zum Wetter. Zum Glück waren wir nur zum Fußballspielen gekommen. Und dieses Fußballspiel konnte uns doch noch das Achtelfinale in der Champions League bescheren.

Das Metalist-Stadion in Charkiw kam ähnlich schmucklos daher wie der Kasten in Zagreb. Auch hier führte eine blaue Tartanbahn um den Platz. Die erste kritische Situation ergab sich schon beim Aufwärmen, weil ich nicht wusste, wie ich die Sache angehen sollte. Normalerweise wärme ich mich immer so auf, wie ich spiele. Und normalerweise spiele ich in kurzer Hose und kurzem Trikot. Anders kannte ich es nicht, deshalb wollte ich daran auch nichts ändern. Bei ungefähr minus 40 Grad lief ich also in kurzen Klamotten und ohne Handschuhe auf den Rasen. Was soll ich sagen: Mir sind die Eier abgefroren.

Das Gute war die Ausgangslage. Es hatte vorher in der Kabine schon diesen Moment gegeben, als ich in die Augen meiner Mitspieler geschaut und mir gedacht hatte: Hier kann heute gar nichts schiefgehen. Draußen war es kalt, aber wir waren heiß. Poetisch, oder? Die Einstellung spürte man auf dem Platz sofort. Wir waren viel motivierter, viel gieriger. Es dauerte, aber nach etwas mehr als einer Stunde belohnten wir uns für einen überragenden Auftritt. Nach dem 2:0 in der 80. Minute war die Sensation greifbar. Denn parallel – das hatten wir natürlich mitbekommen – führte Manchester deutlich gegen Zagreb.

Und dann kam mein Moment. In der Nachspielzeit tat mir ein Verteidiger von Donezk den Gefallen und klärte den Ball so, dass ich frei vorm Torwart stand und das Ei ins Tor grätschen konnte. Die Entscheidung. Die Sensation. Der Wahnsinn.

Ich habe die Bilder heute noch im Kopf: Wie ich jubelnd abdrehe, zur Seite schaue und sehe, wie unsere ganze Bank auf mich zugerannt kommt. Ich wurde unter zwei Dutzend jubelnden Menschen begraben, aber das war der schönste Schmerz meines Lebens. Der Rest verschmolz zu einer riesengroßen Party. In der Kabine wurden Flaschen, Klamotten und Lebensmittel durch die Gegend geworfen, mit der Musikbox auf Anschlag. Am Flughafen in Kiew besorgte unser Stürmer Luis Muriel drei Flaschen Whiskey, die im Flieger geleert wurden. Um drei Uhr nachts landeten wir in Bergamo, wo Tausende Fans auf uns warteten. Am nächsten Tag mussten, wie man das in der Kreisliga immer so schön sagt, alle wieder arbeiten, es interessierte nur niemanden. Bengalische Feuer brannten, Lieder wurden gesungen. Sogar Rabea war zum Flughafen gefahren. Sie wollte unbedingt miterleben, was da abging. Eine halbe Stunde lang feierten wir mit unseren Fans und ließen den Bus einfach warten. Dieses bisher größte Ereignis der Vereinsgeschichte konnte uns keiner mehr nehmen. Das bleibt für immer, ein Leben lang. Wenn ich mit 85 im Sessel sitze und meinen Enkelkindern Geschichten von früher erzähle, dann auf jeden Fall von dieser Nacht.

Wir hatten es ins Achtelfinale geschafft.

Aber jetzt ging die Geschichte ja eigentlich erst richtig los. Wieder warteten wir gespannt auf die Auslosung. Paris, Liverpool, Bayern oder Barcelona waren mögliche Gegner, am Ende wurde es Valencia. Eine Mannschaft, die in der spanischen Liga große Probleme hatte. Ich dachte: „Valencia? Warum hauen wir die nicht auch noch weg?“ Das Hinspiel war für den 19. Februar angesetzt. Zuvor hatten wir in der Serie A noch ein ganz wichtiges Spiel gegen die Roma auf dem Programm. Die war ein direkter Konkurrent im Kampf um die erneute Qualifikation für die Champions League. Aber so richtig konnte sich da niemand von uns drauf konzentrieren. Alle im Verein und in der Stadt waren in Gedanken schon beim Achtelfinal-Hinspiel.

Aus Deutschland lagen mir ein paar Interviewanfragen vor, aber die wurden von Atalanta abgeblockt. Richtig streng, jeder sollte sich nur auf die eine Sache konzentrieren. Der Barcelona- oder Bayern-Fan mag jetzt vielleicht denken, dass der nette Herr Gosens sich und seinen Verein hier etwas zu wichtig nimmt, aber für uns war das alles Neuland. Und damit ein großes Abenteuer. Die Partie gegen Rom gewannen wir nach Rückstand noch mit 2:1. Das war schon mal sehr geil und sehr wichtig. Einen Tag später, am Sonntag, kam der Präsident zum Training und rief uns im Konferenzraum zusammen. Dazu muss man wissen, dass Antonio Percassi mittlerweile etwas älter ist und das Tagesgeschäft eigentlich seinem Sohn Luca überlassen hat. Luca kümmert sich ums Sportliche, Antonio pumpt das Geld rein. So in etwa. Dass der alte Mann höchstpersönlich auftauchte und eine Ansage machte, war also etwas Besonderes. Die Mannschaft sagte kein Wort. Wenn Don Percassi spricht, haben die Krümel Pause.

„Das ist das Spiel des Lebens für diesen Verein, das größte in der Geschichte von Atalanta“, sagte er mit ruhiger Stimme. „Bitte stellt euch vor, dass dieser Verein immer nur darum gekämpft hat, in der Liga zu bleiben. Für die Fans war es noch vor wenigen Jahren unvorstellbar, ihr Team mal in der Champions League zu sehen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Ticket fürs Viertelfinale zu lösen und euch ein Denkmal im Herzen aller Fans und ganz Bergamo zu setzen. Genießt es, das ist euer Moment auf der großen Bühne. Verkauft euch und den Verein so teuer wie möglich.“ Übersetzt: Das Achtelfinale war sehr gut, ein Viertelfinale würde finanziell noch mal ein Riesensprung sein. Ich muss wohl nicht erklären, dass dem guten Mann in diesem Moment natürlich auch die Geldscheine in den Augen funkelten. Dementsprechend spürten wir Vorfreude, gleichzeitig aber auch Druck. Wir waren im Achtelfinale und sehr froh, es überhaupt so weit geschafft zu haben. Aber gleichzeitig wurden wir das Gefühl nicht los, dass wir der Favorit waren und deshalb weiterkommen mussten.

Einen Tag vor dem Spiel fuhren wir nach Mailand. Es war klar, dass der Mittwoch ein totales Chaos werden würde, deshalb quartierten wir uns zur Sicherheit schon vorzeitig in Mailand ein. Als der Tag gekommen war, begrüßten uns beim allseits beliebten Anschwitzen die ersten Fans am Stadion. Kurz darauf war vor unserem Hotel bereits die Hölle los. Der Tag wurde zur einzigen Party für unsere Leute. Sie tranken, sangen und feierten. Für sie war es das größte Event des Jahres. Für uns auch. Rabea hatte leider wie halb Bergamo die Entscheidung getroffen, am Nachmittag um 16 Uhr, also fünf Stunden vor Anpfiff, loszufahren. Normalerweise dauert die Strecke etwa eine Dreiviertelstunde, wenn überhaupt. Doch erst um 20.30 Uhr war sie am Stadion. Nichts ging mehr. Alle waren auf den Beinen, alle wollten dieses Spiel miterleben. Wenn schon nicht im Stadion, dann wenigstens davor oder daneben oder irgendwo in der Nähe halt.

Um 19 Uhr fuhren wir vom Hotel Richtung Stadion. Ich hatte mir im Vorfeld ausnahmsweise viele Gedanken gemacht und im Prinzip zwei Optionen im Kopf: Entweder das geht total in die Hose, weil wir übermotiviert sind und zu viel zeigen wollen, oder wir rasieren die hier so von der Platte, dass die gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Gian Piero Gasperini, unser Trainer, musste vor dem Spiel nicht mehr viel sagen, jeder war heiß bis in die Fingerspitzen. Darauf hatten wir so viele Jahre hingearbeitet. Uns musste niemand mehr sagen, was zu tun war.

Ich habe selten so eine besondere Stimmung erlebt, als wir den Rasen betraten. So viele, wie reindurften, waren auch gekommen: 45 000. Wir sogen jedes Wort, jedes Geschrei auf und übertrugen es auf den Platz. Valencia hatte überhaupt keine Chance. Irgendwas hatten die in ihrer Spielvorbereitung vergessen, denn es war kein Geheimnis, dass wir mit Vollgas auf sie drauffliegen würden. Und wie wir das taten. Nach einer Stunde führten wir mit 4:0, am Ende stand ein aus Sicht von Valencia schmeichelhaftes 1:4. Wir hatten ein Feuerwerk abbrennen wollen, und das war uns gelungen.

Doch jetzt nahm die Geschichte eine böse Wendung.

Der eine oder andere wird schon von „Partita zero“, dem „Spiel null“, gehört haben. So wurde unsere Partie gegen Valencia im Nachhinein getauft. Klingt dramatisch? War es auch.

Ganz ehrlich: Im Vorfeld dieses Spiels war vom Coronavirus noch nicht viel die Rede. Wir wussten zwar, dass dieses Virus existiert. Aber nicht, dass es schon längst bei uns angekommen war. Wie sich herausstellte, war das Spiel gegen Valencia ein Brandbeschleuniger. Spiel null. Das Todesurteil für viele Menschen. Als das Virus die Region erreicht hatte, fand es im Stadion 45 000 Zuschauer vor, die schrien, jubelten und lachten. Es hätte eine einzige infizierte Person gereicht, um viele weitere anzustecken. Und diese eine Person war ganz sicher vor Ort. Bereits am nächsten Tag wurde unser Ligaspiel gegen Sassuolo abgesagt. Die Regierung teilte mit, dass das Virus Italien und speziell den Norden erreicht hatte. Die Entscheidung stieß in der Mannschaft zu dem Zeitpunkt auf Unverständnis. Das kam uns allen zu krass vor, wir wollten im Flow bleiben. Vom Verein gab es auch keine Ansage, dass wir uns zurückhalten oder soziale Kontakte einschränken sollten. Die ersten 24 Stunden nach dem Valencia-Spiel verliefen noch relativ harmlos. Danach wurde es kritisch.

Innerhalb von zwei Tagen eskalierte die Lage. Nichts war mehr, wie es vorher war. Weil niemand sagen konnte, was als Nächstes passierte. Damals hatten wir ja keine Ahnung, wie gefährlich dieses Virus wirklich ist. Bis dahin hatte man in Bergamo die ganze Zeit nur Gerüchte über das „China-Virus“ gehört. Und jetzt sollte die Lombardei betroffen sein?

Heute bekomme ich ein mulmiges Gefühl bei der Vorstellung: Da war dieser unsichtbare Todfeind, der langsam, aber sicher über den Planeten rollte wie ein Tsunami, und wir wussten es nicht. Mit jedem Tag, der verging, stiegen die Zahlen, stieg die Ungewissheit. Sollte man noch auf die Straße gehen? In den Supermarkt? Und übrigens: was war mit dem Fußball? Hätte ich zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, wie schlimm die Pandemie unsere Stadt treffen würde, hätte ich mir über Fußball ganz sicher keine Gedanken gemacht. Aber noch war so wenig bekannt. Wir hatten doch gerade erst das größte Spiel unseres Lebens gemacht. Es erschien mir alles so ungerecht.

Rückblickend, das haben mehrere Virologen aus Italien bestätigt, war das Valencia-Spiel einer der Hauptgründe dafür, dass das Virus in Bergamo so explodieren konnte. Natürlich konnten wir da nichts für. Aber letzten Endes sind die Leute ins Stadion gekommen, um uns zu unterstützen. Deshalb waren wir ein Teil des großen Ganzen. Das konnte ich zunächst nur schwer verarbeiten. Eigentlich war ja allen klar, dass unter solchen Umständen kein Fußball mehr gespielt werden konnte, trotzdem war von einer Coronapause oder gar einem Saisonabbruch nie die Rede gewesen.

Neun Tage vor dem Rückspiel in Spanien mussten wir auf einmal wieder in der Liga ran, nachdem das Spiel zuvor bereits abgesagt worden war. In Lecce, also im Süden Italiens, war die Situation angeblich noch in Ordnung. „Ja gut“, dachte ich mir, „dann kann man da ja kicken.“ Das war Ironie, falls das nicht klar genug rüberkam. Während also in Bergamo nach und nach alles zusammenbrach, hauten wir Lecce mit 7:2 weg. Das war das dritte Mal, dass wir in dieser Saison sieben Treffer erzielten. Erst nach der Partie reagierte auch Atalanta: Die Verantwortlichen teilten uns mit, dass wir nicht mehr auf die Straße gehen sollten, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Und trotzdem sollten wir noch zum Rückspiel nach Spanien. Was der Verein uns also eigentlich sagen wollte, war: Die Gesundheit ist wichtig, aber wichtiger ist das Geld.

Das Hinspiel gegen Valencia war am 19. Februar, die Partie in Lecce am 1. März, und in Spanien mussten wir am 10. März wieder ran. Innerhalb dieser zwei Wochen hatte sich die Welt für immer verändert. Am 9. März flogen wir nach Valencia. Zu dem Zeitpunkt wussten wir schon, dass das Spiel aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer stattfinden würde. Auch das war damals noch völlig ungewohnt. Die Situation in Valencia war geradezu grotesk. Niemand trug dort eine Maske, es gab keine Sicherheitsauflagen, keine Abstände, gar nichts. Als hätte Spanien dem Virus den Mittelfinger gezeigt. Dumm nur, dass das Virus den Finger einfach abbiss. Tatsächlich war die Szenerie am Flughafen noch nicht mal das Peinlichste am Gesamtauftritt dieser Stadt und des Landes. Am Montag vor dem Spiel fand in Valencia noch ein riesiges Straßenfest mit 250 000 Menschen statt, eine gigantische Party. Dani Parejo, Kapitän von Valencia, beschwerte sich völlig zu Recht: „Warum dürfen die feiern, und wir müssen im wichtigsten Spiel der Saison auf unsere Fans verzichten?“ Gute Frage.

Wir checkten ganz gemütlich im Hotel ein, obwohl die Leute ja wussten, dass wir aus Bergamo kamen, der schlimmsten Corona-Region in Europa. Aber das interessierte einfach niemanden. Im Hotel lief alles so wie sonst auch ab. Nur die Pressekonferenz durften Coach Gasperini und ich per Skype abhalten. Das wäre ja sonst zu gefährlich geworden. Sieh an.

Als wir im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Stadion saßen, gelang es mir zumindest vorübergehend, das ganze Drumherum mal auszublenden und mich aufs Spiel zu konzentrieren. Es fühlte sich zwar nicht mehr ganz so an, aber uns winkte – wieder mal – ein Karrierehöhepunkt. Es hört sich in Interviews immer so bescheuert an, aber wir wussten sehr wohl, dass wir das Ding trotz 4:1-Vorsprung noch nicht gewonnen hatten. PSG hatte es 2017 geschafft, gegen Barcelona ein 4:0 zu verspielen, gewarnt waren wir also.

Und dann ging der Zirkus wieder los. Am Stadion angekommen, warteten dort knapp 4000 Valencia-Fans. Trotz der Warnung, dass niemand erscheinen sollte. Wir schüttelten die Köpfe. „Was erzählt ihr hier für einen Blödsinn mit euren Sicherheitsmaßnahmen?“, dachten wir. „Bei uns zu Hause verfluchen uns die eigenen Fans, weil wir inmitten dieser Katastrophe für so ein Spiel rüber fliegen, und ihr feiert hier dicht an dicht?“ Ganz merkwürdige Umstände an einem denkwürdigen Abend. Beim Aufwärmen traf mich die Wucht eines leeren Stadions zum ersten Mal. Meine Anspannung fiel komplett ab. Eigentlich pusht mich so ein Moment immer enorm. Sei es im fremden Stadion mit Beleidigungen und Pfiffen oder in der eigenen Schüssel unter tosendem Jubel. In Valencia war es einfach nur traurig, trist und trostlos. Die letzte Traineransprache vor dem Spiel traf den Nagel auf den Kopf: „Jungs, ich weiß, es ist sehr schwierig auszublenden, was gerade zu Hause passiert. Aber aktuell können wir nichts dagegen machen. Wir können immerhin Geschichte schreiben und ein unvergessliches Spiel abliefern, für die Menschen in Bergamo.“ Es hätte für uns das Spiel des Lebens sein können, aber es kam keine Stimmung auf. Obwohl das Ding relativ schnell in unsere Richtung lief. Im Nachhinein habe ich versucht, mir auszumalen, wie es wohl gewesen wäre, wenn Valencia zwei Hütten gemacht hätte. Wären die steil gegangen? Hätten wir uns in die Hose gemacht?

Das Ergebnis – wir gewannen dank eines Viererpacks von Josip Ilicic mit 4:3 – interessierte eigentlich niemanden mehr. Nach dem Abpfiff hielten wir Shirts mit der Aufschrift „Bergamo non mola mai“ in die Kamera: Bergamo gibt nicht auf. Eine Botschaft an unsere Stadt: Wir kämpfen zusammen! In der Kabine feierten wir unseren Einzug ins Viertelfinale – Viertelfinale! – nicht ansatzweise so ausschweifend wie im Dezember in der Ukraine. Aber Gasperini umarmte jeden Spieler und drückte jedem von uns einen Schmatzer auf die Wange.

Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was man hätte machen und wie man es hätte verhindern können. Hätte man früher aufhören müssen? Hätte man wissen müssen, dass gegen Valencia ein derart großes Risiko bestand? Ich konnte auf jeden Fall nur ein Stoßgebet Richtung Himmel schicken. Beim Hinspiel gegen Valencia war meine 75-jährige Oma zum allerersten Mal im Stadion, ausgerechnet bei diesem „Spiel null“. Ich hätte es mir niemals verziehen, wenn sie sich dort infiziert hätte.

Je näher wir in dieser Nacht dem Flughafen in Bergamo kamen, desto bedrückter wurde die Atmosphäre. Da war nichts mehr mit Whiskey oder Party. Unseren Fans hatte man mitgeteilt, dass sie uns nicht am Flughafen begrüßen sollten. Drei Monate vorher hatten wir hier den Spaß unseres Lebens gehabt, jetzt ging es darum, mit so wenig Kontakt wie möglich nach Hause zu kommen.

In Bergamo geriet die Situation bald völlig außer Kontrolle. Es starben so viele Menschen, dass die Leichen in Turnhallen gebracht werden mussten, weil in Krankenhäusern oder auf Friedhöfen kein Platz mehr war. Über der Stadt hing ein Schleier der Traurigkeit, wir Fußballer waren komplett unwichtig geworden. Und das zu Recht.

Wir landeten direkt in der Hölle, anders kann man die Lage nicht beschreiben. In dieser Nacht schlief ich keine Sekunde, es ging nicht. Ich konnte das Geschehene und das, was nun passierte, nicht miteinander verbinden. Am nächsten Tag schleppte ich mich zum Vereinsgelände, dort warteten die meisten bereits im Besprechungsraum. Präsident Luca Percassi ergriff das Wort: „Ganz ehrlich Jungs, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass unsere Stadt und unsere Region die mittlerweile am schwersten betroffene in Europa ist. Die Regierung hat den Ausnahmezustand verhängt, an Fußball ist vorerst nicht mehr zu denken.“ Zum ersten Mal hatte es jemand laut ausgesprochen. Fußball war unbedeutend geworden. Percassi fuhr fort: „Ihr könnt nach Hause gehen oder hier am Trainingscenter bleiben, je nachdem, wo ihr euch sicherer fühlt. Der Verein tut alles in seiner Macht Stehende, um für eure Sicherheit zu sorgen, aber am Ende seid ihr nur dann sicher, wenn ihr zu Hause bleibt und das Haus auch nicht verlasst.“ Man bekam wirklich Angst. Natürlich hatte ich schon mitbekommen, wie schlimm es in der Stadt und im Prinzip auf der ganzen Welt geworden war, aber erst jetzt wurde es wirklich greifbar. Bleibt zu Hause, ansonsten holt euch das Killervirus. Der Präsident war noch nicht fertig: „Euer Teammanager verteilt euch jetzt Dokumente, auf denen steht, dass ihr aus arbeitstechnischen Gründen mit dem Auto nach Hause fahren dürft. Der Doktor reicht euch Handschuhe und Mundschutz, damit ihr, wenn ihr denn das Haus für Einkäufe verlassen müsst, bestmöglich geschützt seid. Es tut mir unendlich leid, dass wir diesen historischen Sieg nicht gemeinsam feiern können, aber aktuell zählt nur die Gesundheit der Menschen.“

Damit war alles gesagt. Wir saßen schweigend und wie gelähmt da, ehe die ersten den Raum verließen. Es war alles so surreal. Die Ansprache hatte geklungen, als befänden wir uns im Krieg. Irgendwo da draußen lauerte der unsichtbare Feind, der dabei war, die Welt stillzulegen. Und keiner wusste, wie er diesen Feind stoppen konnte. Wir verabschiedeten uns in dem Wissen, uns auf unbestimmte Zeit nicht wiederzusehen. Lange hatten wir den Ernst der Lage nicht begriffen, und plötzlichen waren wir mittendrin im Epizentrum.

Am 12. März begann offiziell die Quarantäne. Rabea und ich versuchten, es uns in unserer Dachgeschosswohnung mitten in der Stadt gemütlich zu machen. Hier würden wir erst mal bleiben, nach Deutschland durften wir aus verständlichen Gründen nicht. Unsere Wohnung ist zum Glück groß genug, sie verfügt über einen großzügigen Wohnbereich und eine kleine Extra-Lounge auf der Galerie. Genügend Freiraum also. Und ganz ehrlich: So viel Zeit für uns hatten Rabea und ich eigentlich noch nie gehabt. Da wir keine Ahnung hatten, wie, wann und in welcher Form es weitergehen würde, lebten wir einfach in den Tag hinein und taten so, als würden wir mal kurz Urlaub machen. Tagsüber trainierten wir ein bisschen zusammen, für den Fall, dass es weitergehen sollte mit dem Fußball. Ich dachte anfangs wirklich, dass es nicht lange dauern würde, bis wir wieder Training hatten. Immerhin standen noch zwölf Ligaspiele und die Champions League auf dem Programm. Also hielten wir uns zusammen fit, drehten Quarantäne-Tik-Tok-Videos, versuchten, die Sonne auf dem Balkon und die Zweisamkeit zu genießen. Da wir selbst zum Gassi gehen nicht mehr vor die Haustür durften, drehten wir unsere Runden mit Malou im Innenhof. Diesen etwa 25 Meter langen Hof nutzten wir übrigens auch für unsere Laufeinheiten. Täglich zogen wir hier unsere Bahnen.

Wir machten das Beste aus einer unwirklichen Situation, und ich muss sagen, dass es uns ganz ausgezeichnet gelang, nicht einen einzigen Moment Langeweile aufkommen zu lassen. Nach dem vierten Tag in Quarantäne erhielt ich die Nachricht, dass mehrere Spieler von Valencia positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Hieß für uns: verpflichtende Isolation, Infektionskette unterbrechen und 14 Tage häusliche Quarantäne. Also noch mehr Tik Toks und Innenhof-Sport. Zu Beginn der Pandemie war ich noch davon ausgegangen, dass es für uns Fußballer bestimmt irgendeine Regelung geben würde, damit wir irgendwann weiterspielen können. Aber so langsam wurde mir in der Isolation bewusst, dass auch wir, genau wie alle anderen, zu Hause gefangen waren. Ausnahmsweise gab es für die verwöhnten Profis keine Extrawurst, zumindest erstmal. Weil Fußball nun mal ein Milliarden-Business ist, hätte es mich nicht gewundert, wenn wieder eine Ausnahme für uns gemacht worden wäre. Wegen der vielen Arbeitsplätze, die daran hängen, vielleicht ein Stück weit sogar verständlich. Trotzdem war ich froh, dass wir keine Sonderbehandlung bekamen. Das Leben so vieler Menschen stand auf dem Spiel, welchen Stellenwert hatte in diesem Moment schon der Sport?

Gar keinen. Fußball war unbedeutend.

Wie alle saßen wir Fußballer zu Hause fest und mussten wie alle die Zeit totschlagen. Das fand ich irgendwie gerecht.

Wir machten eine To-do-Liste. Jeder Morgen begann mit einer schönen Einheit Yoga, am Vormittag erledigten wir irgendwelche Dinge, die erledigt werden mussten: Frühjahrsputz, das Auto auf Vordermann bringen, Schränke aufräumen, Klamotten aussortieren. Ich widmete mich ausgiebig meinem Psychologiestudium (darauf gehe ich noch genauer ein, keine Sorge), für das ich sonst kaum Zeit hatte. Jetzt schrieb ich ungefähr eine Hausarbeit pro Woche. Überragend, oder?

Ansonsten plätscherten die Tage so dahin. Kurz vor Ablauf der Isolation wurde ein Video-Meeting mit Spielern, Trainerteam und Vorstand einberufen. Nach kurzem Small-Talk kamen die Verantwortlichen schnell zum Wesentlichen: Sie gingen nicht davon aus, dass die Saison zu Ende gespielt werden könnte. Uff! Das saß erst mal. Tausend Fragen gingen mir durch den Kopf. Durften wir jetzt wenigstens nach Hause zu unseren Familien? Gab es irgendwelche Auflagen oder Pläne? Die Antwort auf alle meine Fragen: Nein. Jeder Spieler bekam wenigstens ein Laufband nach Hause geschickt. Einen Tag nach dem Meeting brachte die Firma das 13500 Euro teure Gerät vorbei. Was die Monteure dachten, war mir ziemlich klar: „Wer, in Gottes Namen, braucht denn jetzt so ein Ding? Gibt es nicht andere Probleme?“ Zu allem Überfluss durften sie es in den vierten Stock schleppen, ohne dass wir Hilfestellungen geben durften. Das erste Mal, dass ich dem Virus dankbar war. Spaß. Ob nun notwendig oder nicht, das Laufband vereinfachte meinen Alltag enorm. Sechsmal pro Woche hatten wir ein Programm abzuspulen, der Sonntag war frei.

Und um nicht nur stumpf die Kilometer auf dem Laufband abspulen zu müssen, kam mir eine Idee: Marten De Roon hatte mir auf meinen Wunsch bei einer seiner Länderspielreisen das Trikot von Thomas Müller mitgebracht. Müller hatte das Trikot bei einem Nations-League-Spiel gegen Martens Niederländer getragen, und ich war ziemlich glücklich, das weiße Teil mit der Nummer 13 in meinem Zimmer hängen zu haben, weil es, was damals keiner ahnte, eines der letzten getragenen DFB-Jerseys vom Thomas war. Ich nahm also das fein säuberlich verstaute Stück Stoff aus dem Schrank heraus, steckte es auf einen Bügel und hing es anschließend genau in die Mitte des Fensters, auf das ich beim Malochen schaute. Immer wenn ich nun meine Schuhe schnürte und auf das Laufband stieg, sah ich nicht mehr nur die Häuserfassade des gegenüberliegenden Hauses, sondern das DFB-Trikot von Müller. Das motivierte mich. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr 2020 hatte der Bundestrainer Jogi Löw verlauten lassen, dass er mich für den nächsten Lehrgang, der im März hätte stattfinden sollen, nominieren wollte. Ein unwirklicher Traum, der in Erfüllung gegangen wäre. Das Trikot erinnerte mich täglich daran, dass ich ganz dicht dran war, mir den größten aller Kindheitsträume zu erfüllen. Und es sagte mir vor allem eines: Egal, was passieren würde, wenn der Ball wieder rollt, Robin Gosens wird nahtlos an seine bisherigen Leistungen anknüpfen und sich bald deutscher Nationalspieler nennen – daran bestand für mich kein Zweifel, das nahm ich mir fest vor. An dieser Stelle auch noch mal ein großes Dankeschön an Thomas Müller: Du warst im Prinzip meine tägliche Motivation und hast somit einen nicht unerheblichen Anteil an der Erfüllung meines Kindheitstraumes. Liebe Grüße.

Die Tage und Wochen verstrichen mit Sport, Lernen oder Kniffel, und während wir auf den wenigen Quadratmetern eingesperrt waren, verbesserte sich die Lage auf den Straßen und in den Krankenhäusern zumindest ein wenig.

Und am 28. Mai kam sie dann doch noch, die Nachricht, die kaum noch jemand erwartet hatte: Il calcio sta tornando. Der Fußball kehrt zurück. Die Saison geht weiter.

Und wie sie das tat.

Kapitel 3

EMMERICH

5. Juli 1994

Soll ich wirklich davon erzählen, dass ich noch genau weiß, wie ich als Zweijähriger im Familienurlaub in der Kinderdisko zum „The Ketchup Song“ getanzt habe? Lieber nicht. Gleichzeitig ist es mir wichtig, euch mitzuteilen, wo ich herkomme und was das mit mir gemacht hat. Und glaubt mir, es lohnt sich. Ich sag nur rostiger Nagel oder Berthas Bude. Also: Vorhang auf.

Der kleine Robin wurde am 5. Juli 1994 in Emmerich geboren und wuchs 300 Meter von der niederländischen Grenze entfernt in Elten auf. Sein Papa, Holger, ist Holländer und technischer Angestellter bei einem Bauunternehmen, die Mutter, Martina, Deutsche und Arzthelferin. Robin, der Sohn, halb und halb. Chantal, die Tochter, komplettiert das Quartett seit dem 14. Oktober 1996.

Elten ist eines von fünf kleinen Dörfern der Stadt Emmerich, das letzte vor der Grenze zum Nachbarland. Für eine 5000-Seelen-Gemeinde ist in Elten sogar verhältnismäßig viel los. Es gibt drei Restaurants, eine Eisdiele, zwei Bäckereien und drei Supermärkte. Trotzdem kennt hier jeder jeden, und vielleicht ist auch jeder mit jedem irgendwie verwandt. Wie das auf dem Land halt so läuft.

In Elten gibt es neben ganz viel Natur mehrere kleine Siedlungen. In einer davon steht mein Elternhaus. Man kann es sich wie eine langgezogene Straße vorstellen, von der kleinere Stichstraßen mit je fünf Häusern links und rechts abgehen, und die in einem Wendehammer enden. Unser Haus war quasi der Wendehammer. Wir hatten viel Platz, einen Garten und viel Ruhe. Das typische Dorfleben, total entspannt und idyllisch.

Ich habe lange überlegt, was meine erste Erinnerung als Kind ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Weihnachten 1999 war, als ich so sehr darauf hoffte, ein Kettcar zu bekommen, dass mir vor Nervosität den ganzen Tag lang schlecht war und ich wahnsinnige Bauchschmerzen hatte. Chantal und ich mussten an Heiligabend immer hoch auf unsere Zimmer, wenn das Christkind kam und die Geschenke unter den Weihnachtsbaum packte. Ich würde übrigens sofort meine Fußballschuhe an den Nagel hängen, wenn ich dafür wieder ans Christkind glauben könnte. Was ist das eigentlich für eine geile Tradition?

Meine ganze Kindheit fand quasi draußen statt. Ich habe nie eine Konsole besessen. Zum Glück gab es auch keine Smartphones oder Tablets. Wir hatten ein großes Trampolin im Garten, das meinen Alltag dominierte. Mike, Lennart, Jan-Philipp, ein anderer Robin und ich trafen uns jeden Tag und spielten ein bestimmtes Spiel: Einer stand auf dem Trampolin und musste versuchen, die anderen vier daran zu hindern, den Ball hinter einen zu bringen. Ein Torwart und vier Feldspieler, wenn man so will.

Ich fing erst als Sechsjähriger bei Fortuna Elten mit dem Fußballspielen an. Vorher hatte ich eher wenig Bezug zu dem Sport, mit dem ich heute mein Geld verdiene, obwohl mir Papa immer mal wieder einen Ball vor die Füße warf, fast um zu sagen: „Mach doch mal was.“

Dummerweise war er auch mein erster Trainer. Dummerweise, weil ich so unglaublich ehrgeizig war und wir dadurch ein kompliziertes Verhältnis hatten. Wenn er mich auswechselte, fing ich an zu heulen. Er war doch mein Vater, wie konnte er mich da runternehmen? Wir sind oft aneinandergeraten. Deshalb wollte mein Vater den Job bald wieder beenden, um seinen Sohn nicht zu verlieren.

Dieser Ehrgeiz zeigte sich nicht nur auf dem Fußballplatz. Egal, um was für ein Spiel es ging. Ob es „Mensch ärgere Dich nicht“ oder „Uno“ war: Ich konnte nicht verlieren. Sobald ich spürte, dass ich auf der Verliererstraße war, bekam ich Wutanfälle und heulte los. Und auch heute noch: Wenn ich zum Beispiel ein Brettspiel gegen Rabea verliere, fängt es an, in mir zu brodeln. Ich überrede sie dann meistens zu einer Revanche-Partie, obwohl ich weiß, dass ihr das nicht viel Spaß macht.

Ich war ein sehr anstrengendes Kind, das nie die Klappe halten konnte. Das war meinen Eltern teilweise richtig peinlich. Als kleiner Bursche fragte ich wildfremde Menschen auf der Straße, wie es ihnen gehen würde. Was die wohl gedacht haben müssen? Ich konnte nie stillsitzen, irgendwie musste ich ständig beschäftigt werden. Das führte mitunter auch zu ziemlich dummen Ideen. Als ich zehn war, trafen wir uns an einem verregneten Tag bei Fortuna Elten. Dort lagen Holzbalken, auf denen wir Kinder gerne balancierten. Aus einem dieser Balken ragte ein fetter, rostiger Nagel heraus. Klar, was jetzt kommen muss: Ein paar Minuten später steckte dieser Nagel in meinem Knie. Die Narbe habe ich immer noch. Noch viel schlimmer: Im Krankenhaus wurde mein Bein verbunden. „Darf man damit noch aufs Trampolin?“, fragte ich und bekam nur ein Kopfschütteln zur Antwort. „Aber Fußballspielen geht noch, wenn ich nur mit rechts schieße?“ Nein, auch kein Fußball.

Was für eine Katastrophe.

Ein paar Wochen später fuhren wir nach Italien in den Urlaub, mein Bein war wieder einigermaßen einsatzfähig. Vor Ort fand ich relativ schnell Freunde. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, oder? Zeigt mir mal einen Jungen zwischen sieben und elf, der im Urlaub nicht mindestens einen Freund fürs Leben findet. Zumindest hält die Freundschaft so lange, bis man wieder zu Hause ankommt. In diesem Alter gibt es noch keine Hemmschwelle.

Meinen Eltern erzählte ich nichts von meiner Bekanntschaft, denn ich wollte ja Fußball spielen, was sie mir strengstens verboten hatten. Natürlich fiel ich genau auf die Wunde, die wieder aufriss. Mama und Papa mussten mit mir in ein italienisches Krankenhaus, beide sprachen kaum ein Wort Englisch, geschweige denn Italienisch. Unter maximal unhygienischen Bedingungen wurde die Wunde wieder zugenäht, das passte aber vorne und hinten nicht. Deshalb ist die Narbe auch heute noch so fett.

Das Trampolin in unserem Garten reichte den Jungs und mir irgendwann nicht mehr aus. Mit elf Jahren fuhr ich oft zu Opa Klaus. Der wohnt in Hüthum, fünf Kilometer von Elten entfernt. Opa ist geborener Handwerker, deshalb fragte ich ihn eines Tages: „Sag mal, Opa, es muss doch möglich sein, dass wir in unserem Wendehammer Fußball spielen können, dann müssen wir nicht immer zum Sportplatz fahren!?“ Und Opa hatte eine Idee. Aus einem alten Bettgestell bastelten wir Tore, ein Meter mal ein Meter groß. Von da an spielten wir jeden Tag Fußball, ganz egal, bei welchem Wetter. Am schönsten war es, wenn Schnee lag, dann konnte man gut grätschen. Glücklicherweise lagen auf der Straße keine rostigen Nägel.

Ich hatte schon damals einen harten Schuss und war ziemlich schnell. Das reichte in den ersten Junioren-Jahren aus, um aufzufallen. Eine Position gab es in der F- oder E-Jugend natürlich noch nicht, da war man entweder defensiv oder offensiv. Ich durfte vorne ran und schoss viele Tore. Mein Vater erinnert sich, dass ich mir den Ball meistens einfach weit vorlegte und die Abwehrspieler überlief. Bitte haltet mich jetzt nicht für einen Angeber, das ist Papas Aussage!

In der D-Jugend wechselte ich zum FC Bocholt. Die waren zu der Zeit in unserer Gegend das Nonplusultra, gerade in Sachen Jugendarbeit. Da wurde auch zum ersten Mal deutlich, dass ich vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr draufhatte als die Jungs, mit denen ich im Dorf kickte. Zentrales Mittelfeld war meine erste richtige Position, und ich füllte sie ganz gut aus. Vier Jahre später ging es weiter zum VfL Rhede, jüngerer Jahrgang B-Jugend, ich war ungefähr 15. Für Rhede, einen etwas größeren Klub mit eigener Leichtathletikabteilung und einem Hauptplatz mit Tribüne, entschied ich mich auch deshalb, weil die regelmäßig um den Aufstieg in die Niederrheinliga mitspielten, also eine Klasse unterhalb der Junioren-Bundesliga. Außerdem, und das war vielleicht noch wichtiger, spielte dort fast mein gesamter Freundeskreis.

An diesem Punkt machen wir einen Haken unter dem kleinen, unschuldigen Robin und dem rostigen Nagel, die Bettgestelltore und Schneegrätschen. Jetzt wird es ernst.