Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: XSPO

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Russisch

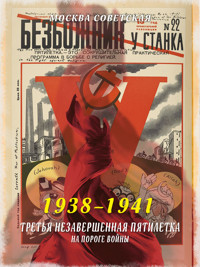

Шестой том серии Михаила Вострышева посвящён предвоенному периоду в истории Советского Союза — времени, когда страна переживала последствия масштабных партийных чисток и репрессий. Несмотря на утраты и страх, советские люди начали замечать первые признаки улучшения жизни: отступил голод, в магазинах появилась одежда, а часть городских жителей смогла улучшить свои жилищные условия.Однако тень надвигающейся Второй мировой войны и ужесточение дисциплины на производстве внушали тревогу. Тем не менее, в сердцах людей жила вера в близкое счастье и лучшее будущее, за которое они были готовы терпеть и трудиться. Книга детально раскрывает атмосферу сложного, но значимого времени, полного надежд и ожиданий.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

МОСКВА СОВЕТСКАЯ

Вострышев Михаил Иванович

Третья незавершенная пятилетка –

на пороге войны

1938–1941

Вострышев М.И.

К 58Третья незавершенная пятилетка – на пороге войны (1938–1941)

ISBN 978-5-00180-905-0

Пережив бесчисленные партийные чистки, потеряв часть населения в силу судебных и внесудебных приговоров, советские люди ощутили, что жить стало немного легче. Отступил голод, в магазинах стали продавать одежду, часть городских жителей улучшили свои жилищные условия. Опасливо поговаривали о начавшейся 1 сентября 1938 года 2-й мировой войне, об усилении дисциплины на производстве. Но верили, что счастье не за горами, надо только потерпеть еще немного.

Содержание:

1938 год

1939 год

1940 год

1941 год

1938 год

1 января. Начало третьей пятилетки.

Айно Куусинен, жена секретаря Исполкома Коминтерна Отто Куусинена, которая жила уже отдельно от мужа, вспоминала: «В пять утра первого дня 1938 года в дверь постучались.

Кто там?

Горничная.1 Откройте. Срочная телеграмма.

Я чуть приоткрыла дверь, ее кто-то резко распахнул снаружи. В комнату вошли двое в форме. Заперли дверь. Один рявкнул:

Где оружие?

У меня в жизни не было оружия, ответила я.

Один схватил мою сумочку, второй велел быстро одеваться. Я сказала, что не могу одеваться при них, но выйти они отказались. Молча смотрели, как я одеваюсь. Вот, значит, какие они, чекисты, и вот как происходит арест! Через две минуты мы спустились по лестнице и сели в грязный старый “Форд”. Все произошло так быстро, я и опомниться не успела. Лишь когда машина тронулась, я с ужасом поняла, что настал и мой черед, – я в руках сталинской полиции.

“Форд” остановился, меня грубо втолкнули в какую-то дверь. Я оказалась в маленькой темной комнате. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что вокруг меня на полу сидит, спина к спине, много женщин. Мне пришлось встать у стены, сесть места не было. Все молчали; боялись, казалось, даже дышать. Я не раз пыталась себе представить, как выглядит тюремная камера, но реальность превосходила всякие фантазии – даже сесть негде, не то, что лечь!

Забрезжил серый день, и я от сокамерниц узнала, что нахожусь в Бутырской тюрьме, нагонявшей страх на людей еще при царе».

2 января, воскресенье. Открыто ночное движение трамваев.

7 января. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об освобождении Б.З. Шумяцкого от обязанностей начальника Главного управления кинопромышленности и назначении на эту должность старшего майора госбезопасности С.С. Дукельского.

Приказ «О ликвидации театра им. Мейерхольда»:

«Комитет по делам искусств при СНК СССР устанавливает, что театр им. Мейерхольда окончательно скатился на чуждые советскому искусству позиции и стал чужим для советского зрителя:

1. Театр им. Мейерхольда в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству, насквозь буржуазных, формалистических позиций. В результате этого, в угоду левацкому трюкачеству и формалистическим вывертам, даже классические произведения русской драматургии давались в театре в искаженном, антихудожественном виде, с извращением их идейной сущности (“Ревизор”, “Горе уму”, “Смерть Тарелкина” и др.).

2. Театр им. Мейерхольда оказался полным банкротом в постановке пьес советской драматургии. Постановка этих пьес давала извращенное, клеветническое представление о советской действительности, пропитанное двусмысленностью и даже прямым антисоветским злопыхательством (“Самоубийца”, “Окно в деревню”, “Командарм 2” и др.).

3. За последние годы советские пьесы совершенно исчезли из репертуара театра, ряд лучших актеров ушли из театра, а советские драматурги отвернулись от театра, изолировавшего себя от всей общественной жизни Союза.

4. К двадцатилетию Октябрьской революции театр им. Мейерхольда не только не подготовил ни одной постановки, но делал политически враждебную попытку поставить пьесу Габриловича “Одна жизнь”, антисоветски извращающую известное художественное произведение Н. Островского “Как закалялась сталь”. Помимо всего прочего, эта постановка была злоупотреблением государственными средствами со стороны театра им. Мейерхольда, привыкшего жить на государственные денежные субсидии.

Ввиду всего этого Комитет по делам искусств при СНК СССР постановляет:

а) Ликвидировать театр им. Мейерхольда как чуждый советскому искусству;

б) Труппу театра использовать в других театрах;

в) Вопрос о возможности в дальнейшем работы Вс. Мейерхольда в области театра обсудить особо».

12 января. Открыт Покровский радиус Московского метрополитена со станциями «Площадь Революции» и «Курская».

12–19 января. В Большом Кремлевском дворце состоялась 1-я сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Председателем Президиума Верховного Совета СССР 17 января избран М.И. Калинин. Утверждено правительство страны в количестве 29 человек. Год спустя только 14 из них оставались на своих постах, остальные находились под арестом или были уже расстреляны.

14 января. Пленум ЦК ВКП(б). Кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б) избран Н.С. Хрущев.

А.Г. Маленков в книге «О моем отце Георгии Маленкове» пишет: «На Пленуме ЦК Маленков по результатам своих инспекционных поездок делает доклад “Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии и формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б), и о мерах по устранению этих недостатков”. По докладу было принято постановление, выдержанное в таком же духе».

16 января, воскресенье. В Колонном зале Дома союзов состоялось торжественное заседание Академии наук СССР, посвященное 750-летию поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». С докладом «Эпоха Руставели» выступил И.А. Орбели.

17 января. В Москву прибыл председатель законодательного Юаня Китая Сунь Фо. Цель его миссии состояла в том, чтобы добиться экономической и военной поддержки Китая в войне против Японии.

В Центральном доме работников искусств торжественно отметили 75-летие К.С. Станиславского. Директор ЦДРИ Б.М. Филиппов вспоминал: «Болезнь его обострилась, и врачи предписали ему строгий постельный режим… Выяснилось, что можно наладить трансляцию по телефонному проводу, установив на сцене клуба микрофон, а в комнате Станиславского усилитель… Лежа в постели у себя дома, Константин Сергеевич слышал каждое слово, обращенное к нему. И само ощущение этой живой и непосредственной связи с юбиляром придавало особую приподнятость торжеству… Зал был переполнен актерами Московского Художественного театра и представителями театральной общественности Москвы».

19 января. Вечером на Красной площади состоялась демонстрация трудящихся «в честь солидарности с решениями Верховного Совета».

Наркомом финансов СССР назначен А.Г. Зверев. Он проработал на этой должности (с 15 марта 1946 г. – министр) до 16 февраля 1948 г.

Наркомом юстиции СССР назначен Н.М. Рычков. Он проработал на этой должности (с 15 марта 1946 г. – министр) до 29 января 1948 г.

Наркомом заготовок СССР назначен М.В. Попов. Он проработал на этой должности до 5 мая 1938 г.

Наркомом пищевой промышленности СССР назначен А.Л. Гилинский. Он проработал на этой должности до 7 августа 1938 г.

Наркомом торговли СССР назначен М.П. Смирнов. Он проработал на этой должности до 16 июля 1938 г.

Председателем Комитета по делам искусств СНК СССР назначен А.И. Назаров. Он проработал на этой должности до 31 марта 1939 г., когда Политбюро ЦК ВКП(б) удовлетворило его просьбу об освобождении с занимаемой должности по болезни.

20 января. В Кремле состоялся прием депутатов Верховного Совета СССР. За одним столом с И.В. Сталиным сидели В.М. Молотов, Л.М. Каганович, К.Е. Ворошилов, М.И. Калинин, А.И. Микоян, А.А. Андреев, В.Я. Чубарь, С.В. Косиор, А.А. Жданов, Н.И. Ежов. На приеме присутствовали все депутаты Верховного Совета СССР.

За ужином после официальной части приема Сталин произнес тост: «За органы бдительности во всесоюзном масштабе, за чекистов, за самых малых и больших, чекистов у нас имеются десятки тысяч – героев, и они ведут свою скромную полезную работу… Я предлагаю тост за всех чекистов и за организатора и главу всех чекистов – товарища Ежова».

Программа концерта во время приема:

1-е отделение

Исполняет Краснознаменный ансамбль А. Александрова.

1. А.В. Александров. «Песня о Сталине».

2. Народная песня «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка».

3. А.В. Александров. «Песня о Кирове».

4. А.Г. Рубинштейн. «Ноченька». Хор из оперы «Демон».

5. М.П. Мусоргский. Хор стрельцов из оперы «Хованщина».

6. А.В. Александров. «Бейте с неба самолеты».

7. Краснофлотская пляска.

8. Д.Я. Покрасс. «За рекой за Луганкой».

9. Народная песня «Сизый голубочек».

10. И.И. Дзержинский. «От края и до края». Хор из оперы «Тихий Дон».

11. К.Я. Листов. «Тачанка».

12. Народная песня «Во поле березонька стояла».

13. Русская пляска.

2-е отделение.

1. Н.А. Римский-Корсаков. Ария Варяжского гостя из оперы «Садко». Исполняет М.Д. Михайлов.

2. П.И. Чайковский. Ария Гремина из оперы «Евгений Онегин». Исполняет М.Д. Михайлов.

3. М.И. Глинка. «Жаворонок». Исполняет В.В. Барсова, сопровождение флейты проф. Н.И. Платонов.

4. Ю. Бенедикт. «Птичка». Исполняет В.В. Барсова, сопровождение флейты проф. Н.И. Платонов.

5. А.П. Чехов «Хирургия». Исполняют И.М. Москвин, В.А. Вербицкий.

6. Н.А. Римский-Корсаков. «Песня Индийского гостя». Исполняет Н.Э. Полонский (труба).

7. Глинка М.И. «Попутная». Исполняет Н.Э. Полонский (труба).

8. М.И. Глинка. Ария Ратмира из оперы «Руслан и Людмила». Исполняет Б.Я. Златогорова.

9. Украинская народная песня. Исполняет Б.Я. Златогорова.

10. Украинская народная песня. Исполняет И.С. Козловский.

11. «Докладчик». Исполняет С.В. Образцов.

12. «Хабанера». Исполняет С.В. Образцов.

13. «Мы только знакомы». Исполняет С.В. Образцов.

14. А.В. Александров. «Летчики». Исполняет П.М. Норцов.

15. О.С. Чишко. Ария Кочуры из оперы «Броненосец Потемкин». Исполняет П.М. Норцов.

16. М.М. Ипполитов-Иванов. Песня старого Бурши из оперы «Ася».

17. А.П. Бородин. Ария князя Галицкого из оперы «Князь Игорь».

Аккомпанируют: А.Д. Макаров, С.К. Стучевский, О.А. Шаганова.

Программу 2-го отделения ведет Я.Л. Леонтьев.

3-е отделение.

1. А.В. Александров. «Песня о Ворошилове».

2. А.В. Александров. «Волжская бурлацкая».

3. Д. Я. Покрасс. «Если завтра война…»

4. П.И. Нищинский. «Закувала та сива зозуля».

5. Украинская народная песня «Распрягайте, хлопцы, коней».

6. Украинская пляска.

7. «Казачья дума (Песня о Сталине)». Обработка М. Ставицкого.

8. П.Н. Триодин. «Бурлацкая».

9. Э. Мегюль. «Походная песня».

10. Ш. Гуно. Марш из оперы «Фауст».

11. Народная песня «Всю-то я вселенную проехал».

12. Народная песня «Калинка-малинка».

13. Красноармейская пляска.

В выставочном зале «Всекохудожника» на Кузнецком мосту открылась выставка живописи, скульптуры и графики художников-контрактантов 1937 года.

21 января. В Большом театре прошло торжественное заседание, посвященное очередной годовщине со дня смерти Ленина. В своем выступлении А.А. Жданов сказал: «1937 год войдет в историю как год, когда наша партия нанесла сокрушительный удар врагам всех мастей, когда наша партия стала крепкой и сильной в борьбе с врагами народа, добившись этого благодаря укреплению нашей советской разведки во главе с Николаем Ивановичем Ежовым».

Юрий Елагин вспоминал, как Сталин после заседания смотрел в Большом театре последний акт спектакля «Человек с ружьем»: «Щукин играл Ленина, а Рубен Симонов – Сталина. Живой, настоящий Сталин сидел передо мной в своей ложе и смотрел, ухмыляясь себе в усы, на сцену и много аплодировал. Аплодировал он и охрипшему от необыкновенного волнения Симонову, загримированному под него – Сталина, каким он был в молодости».

На 68-м году жизни в Саратове расстрелян директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса в 1921–1931 гг., бывший академик АН СССР (исключен в 1931 г.) Давид Борисович Рязанов (родился 10/22 марта 1870 г.).

22 января. В Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения английского поэта Джорджа Байрона.

24 января. Учреждена первая советская юбилейная медаль – «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Ею награждались все командиры, служившие в РККА со дня ее создания, и те лица, кто за участие в Гражданской войне получил орден Красного Знамени. На лицевой стороне медали была помещена красная, залитая эмалью звезда, под ней золотом цифра – «ХХ», на обороте – стреляющий из винтовки красноармеец и даты «1918–1938».

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии в ознаменовании 20-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии».

27 января. Пленум ЦК КП(б) Украины. С.В. Косиор освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КП(б) Украинской ССР, и на эту должность избран Н.С. Хрущев.

Газета «Московский транспортник» сообщала: «Началась реконструкция Васильевского спуска. Сейчас здесь полным ходом идет разборка многоэтажных зданий. После окончания работ по сносу домов здесь образуется широкая магистраль, которая соединит Красную площадь с новым Москворецким мостом».

29 января. В Большом зале Московской консерватории состоялась премьера Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича. Ее исполнил Государственный симфонический оркестр под управлением А. Гаука.

1 февраля. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР в целях обеспечения надежной охраны государственных рубежей установлена пограничная полоса на всем протяжении границы СССР.

2 февраля. В Москве открылось Всесоюзное совещание юристов.

8 февраля. В судебном заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР оглашен приговор Владимиру Александровичу Антонову-Овсеенко (родился 9/21 марта 1883 г.). Как «член запасного центра троцкистской диверсионно-террористической и шпионской организации», он приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. К расстрелу приговорен также председатель Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, писатель Александр Яковлевич Аросев (родился 25 мая/6 июня 1890 г). Приговор привели в исполнение 10 февраля.

На 48-м году жизни расстрелян начальник Военно-морских сил СССР в 1926–1931 гг., заместитель наркома оборонной промышленности СССР с 1936 г. Ромуальд Адамович Муклевич (родился 25 ноября/7 декабря 1890 г.).

9 февраля. На 47-м году жизни расстрелян один из инициаторов расстрела царской семьи, нарком внутренних дел РСФСР в 1923–1927 гг. Александр Георгиевич Белобородов (родился 14/26 октября 1891 г.).

10 февраля. На 43-м году жизни расстрелян нарком здравоохранения СССР в 1936–1937 гг. Григорий Наумович Каминский (родился 20 октября/1 ноября 1895 г.).

На 61-м году жизни расстрелян нарком земледелия РСФСР в 1923–1928 гг., заместитель председателя СНК РСФСР и секретарь ЦК ВКП(б) в 1928–1930 гг. Александр Петрович Смирнов (родился 27 августа/9 сентября 1877 г.).

11 февраля. На 50-м году жизни расстрелян бывший чекист, член ВЦИК и ЦИК СССР, директор Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова с 1932 г. Мартын Иванович (Мартин Янович) Лацис (родился 13/25 или 14/26 декабря 1888 г.).

12 февраля. На 90-м году жизни скончался русский революционер, народник, более 20 лет просидевший в тюрьмах (1881–1905 гг.) Михаил Федорович Фроленко (родился в ноябре 1848 г.). Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

13 февраля, воскресенье. На 58-м году жизни расстрелян востоковед-тюрколог, академик АН СССР Александр Николаевич Самойлович (родился 17/29 декабря 1880 г.).

16 февраля. И.В. Сталин отправил письмо: «Тов. Андрееву (Детиздат ЦК ВЛКСМ) и Смирновой (автору “Рассказов о детстве Сталина”). Я решительно против издания “Рассказов о детстве Сталина”. Книга изобилует массой фактических неверностей… Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория “героев” и “толпы” есть не большевистская, а эсеровская теория… Народ делает героев – отвечают большевики… Советую сжечь книжку».

17 февраля. Начальником советский внешней разведки назначен Сергей Шпигельглас (до 9 июня 1938 г.).

21 февраля. В Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка макетов, этюдов и эскизов панорамы «Штурм Перекопа» и диорам «Первая Конная в тылу у Врангеля», «Переход через Сиваш», «Разгром Врангеля у Юшуньских позиций, «Бой у Чонгарского моста».

«Тройка» управления НКВД по Московской области приговорила к расстрелу Владимира Федоровича Джунковского (родился 7/19 сентября 1865 г.) – московского губернатора в 1908–1913 гг. Приговор привели в исполнение на Бутовском полигоне.

23 февраля. В Третьяковской галерее открылась выставка плаката эпохи гражданской войны.

Т.Д. Лысенко

Постановление СНК СССР об утверждении академика Т.Д. Лысенко президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ).

28 февраля – 2 марта. Опросом членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) принято следующее постановление о Маршале Советского Союза А.И. Егорове: «Ввиду того, что, как показала очная ставка т. Егорова с арестованными заговорщиками Беловым, Грязновым, Гринько, Седякиным, т. Егоров оказался политически более запачканным, чем можно было бы думать до очной ставки, и, принимая во внимание, что жена его, урожденная Цешковская, с которой т. Егоров жил душа в душу, оказалась давнишней польской шпионкой, как это явствует из ее собственного показания, – ЦК ВКП(б) признает необходимым исключить т. Егорова из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б)».

Февраль. На экраны московских кинотеатров выпущен цветной мультфильм сестер В.С. и З.С. Брумберг «Красная Шапочка».

1 марта. Заключение торгового договора между СССР и Германией.

Во Всесоюзной торговой палате на Ильинке открылась выставка советской рекламы.

2–13 марта. В открытом судебном заседании, прошедшем в Октябрьском зале Дома союзов, Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством В.В. Ульриха рассматривала дело «Антисоветского правотроцкистского блока». Обвинение поддерживал прокурор А.Я. Вышинский. На скамье подсудимых находились Николай Иванович Бухарин (родился 27 сентября/9 октября 1888 г.), Алексей Иванович Рыков (родился 13/25 февраля 1881 г.), Генрих Григорьевич Ягода (родился 26 октября/7 ноября 1891 г.), Николай Николаевич Крестинский (родился 13/25 октября 1883 г), Христиан Георгиевич Раковский (родился 20 июля/1 августа 1873 г.), Аркадий Павлович Розенгольц (родился 23 октября/4 ноября 1889 г.), Сергей Алексеевич Бессонов (родился 6/18 августа 1892 г.), Павел Петрович Буланов (родился в 1895 г.), Григорий Федорович Гринько (родился 6/18 ноября 1890 г.), Исаак Абрамович Зеленский (родился 10/22 июня 1890 г.), Прокопий Тимофеевич Зубарев (родился в феврале 1886 г.), Владимир Иванович Иванов (родился 11/23 марта 1893 г.), Акмаль Икрамович Икрамов (родился в 1898 г.), Игнатий Николаевич Казаков (родился в 1891 г.), Петр Петрович Крючков (родился в 1889 г.), Лев Григорьевич Левин (родился в 1870 г.), Вениамин Адамович (Абрамович) Максимов-Диковский (родился в 1890 г.), Дмитрий Дмитриевич Плетнев (родился в 1871 или 1872 г.), Файзулла Губайдуллаевич Ходжаев (родился в 1896 г.), Михаил Александрович Чернов (родился в 8/20 ноября 1891 г.), Василий Фомич Шарангович (родился 20 февраля/4 марта 1897 г.).

Выступление Вышинского, как всегда, изобиловало «красивыми словами»: «Перед всем миром разоблачается теперь презренная, предательская, бандитская деятельность Бухариных, Ягод, Крестинских, Рыковых и прочих правотроцкистов. Они продали нашу Родину, торговали военными тайнами ее обороны, они были шпионами, диверсантами, вредителями, убийцами, ворами – и все для того, чтобы помочь фашистским правительствам свергнуть советское правительство, свергнуть власть рабочих и крестьян, восстановить власть капиталистов и помещиков, расчленить страну советского народа, отторгнуть национальные республики и превратить их в колонии империалистов».

Всех подсудимых, за исключением Плетнева, Раковского и Бессонова, которых ждала тюрьма, приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение 15 марта.

И.Б. Збарский вспоминал: «Аудитория в сравнительно небольшом Октябрьском зале Дома союзов состояла на 70–80 процентов из переодетых сотрудников НКВД, но перед нами сидели английский и французский послы… Достойно вели себя только Рыков и Бухарин. Рыков не просил о пощаде; он только сказал, что его точка зрения потерпела поражение и дальнейшее сопротивление бесполезно, что он призывает своих единомышленников сложить оружие, прекратить всякую антипартийную деятельность и проводить в жизнь генеральную линию партии. Несмотря на гнетущую обстановку на процессе и ту жестокую и возмутительную обработку, которую он испытал, речь Бухарина была логична, систематична и убедительна».

Писатель Илья Эренбург вспоминал: «Я был в Октябрьском зале и увидел на скамье подсудимых, кроме Бухарина, нескольких людей, которых знал, – Крестинского, Раковского. Они рассказывали чудовищные вещи, их жесты, интонации были непривычными. Это были они, но я их не узнавал. Не знаю, как Ежов добился такого поведения. Ни один западный автор халтурных полицейских романов не мог бы напечатать подобную фантастику. Я был на заседании, когда Крестинский неожиданно отказался от показаний на предварительном следствии. Председатель трибунала Ульрих сказал, что сейчас допрашивают свидетелей, Крестинский сможет все объяснить, когда до него дойдет черед. Вскоре после этого генеральный прокурор Вышинский сказал, что все устали – нужен перерыв. После перерыва Крестинский попросил слова и объяснил, что отказ от показаний на предварительном следствии был с его стороны малодушием. Вместе со старыми большевиками судили врачей, рядовых бюрократов и таинственных филеров. Врачам приписывали отравление Максима Горького и некоторых видных политических деятелей – врачи якобы выполняли поручения “правотроцкистского центра”. Вышинский блистал знаниями древней истории и уверял, что за две тысячи лет до Бухарина древние римляне загадочно отравляли неугодных им сограждан. Тот же Вышинский, добившись от Николая Ивановича “признания”, что он будто бы еще в 1918 году намеревался арестовать Ленина, восклицал: “Проклятая помесь лисицей со свиньей” или “Василий Шуйский, он же Иуда Искариот”… Я.Г. Селих2 спросил меня: “Напишите о процессе?” Я вскрикнул: “Нет!” – и, видно, голос у меня был такой, что после этого никто мне не предлагал написать о процессе».

В книге воспоминаний «Неувядаемый цвет» Н.М. Любимов пишет: «В 38-м году Ягода замешали в процесс Бухарина и Рыкова и подвергли той же мере наказания, какой он столько раз подвергал других, – расстрелу. И в последнем слове он умолял пощадить его – так страстно, мол, ему хочется, пусть даже сквозь тюремную решетку, поглядеть на жизнь».

Писатель Александр Авдеенко пишет в воспоминаниях «Отлучение»: «Едем в Москву. 2 марта 1938 года. Улицы столицы уже бесснежны. Сияет солнце. У входов из метро продают привезенные с юга первые цветы: мимозу, подснежники, фиалки, крокусы.

В эти благодатные дни в центре Москвы, в Октябрьском зале Дома Союзов заседает Военная коллегия Верховного суда под председательством грозного Ульриха. Не менее грозен государственный обвинитель прокурор Вышинский. На скамье подсудимых, кроме Бухарина и Рыкова, бывшие наркомы Чернов, Розенгольц, Гринько, Иванов, бывший нарком внутренних дел Генрих Ягода, его помощник Буланов, бывший первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Икрамов, бывший полпред Раковский, бывший замнаркома иностранных дел Крестинский, бывшие кремлевские врачи Плетнев, Левин, бывший секретарь А.М. Горького Крючков. Двадцать один человек. Обвиняются в чудовищных по масштабу и жестокости преступлениях: вредительстве, шпионаже, в подготовке покушения на Сталина и его соратников, в разветвленном антигосударственном заговоре оппозиционеров и уклонистов всех мастей. Центральная фигура процесса – Бухарин. По словам государственного обвинителя Вышинского, Бухарин – воплощение политического двурушничества, вероломства, иезуитства и человеческой подлости. Лицемерием и коварством этот человек превзошел самые чудовищные преступления, какие только знала человеческая история. Он намеревался убить Ленина еще в тот период, когда Ленин яростно боролся со своими противниками за Брестский мир. Нет предела человеческому лицемерию! Каким он казался умным, эрудированным, обаятельным, когда на Первом съезде писателей делал доклад о поэзии. А ведь в это же время он строил козни против Советской власти, советского народа!..

Кроме Бухарина, мое внимание приковали к себе две фигуры – лечащий врач Горького Левин и секретарь Алексея Максимовича Горького Крючков. И того и другого я не раз видел в доме Горького. Внешне они ничуть не были похожи на убийц и извергов. Крючков – плотный, крупный мужчина в очках, угрюмо сосредоточенный при разговорах с посетителями, и всегда чуткий, деловитый, исполнительный в присутствии своего давнего покровителя Алексея Максимовича. С профессором Левиным я встретился в Крыму, в Тессели, на даче Горького. До его появления я занимал за обеденным столом крайнее правое место, напротив Горького. В тот день, когда появился Левин, меня пересадили на другой стул, левее, а мое место предоставили домашнему врачу Алексея Максимовича. Мы сидели рядом, иногда переговаривались. Он понравился мне. Небольшого роста, преклонных лет, но бодрый, моложавый. Когда к нему кто-нибудь обращался с вопросом, он переставал есть, осторожно клал вилку и нож на тарелку, внимательно слушал, доброжелательно глядя на собеседника, отвечал кратко, умно. Блистал чистотой, ухоженностью… Втерся в доверие. Не укладывается в голове. Врач, призванный исцелять и продлевать человеку жизнь, оказался палачом. Не лечил Алексея Максимовича, а преднамеренно усугублял его болезнь!

Что за существа эти бухарины, рыковы, левины, плетневы? Откуда взялись в нашем мире справедливости и правды? Чем порождены?! Отвратительна эта мразь, сидящая на скамье подсудимых. Но мне надо их увидеть, услышать циничные признания, надо понять, как они стали такими, как втирались в наше доверие, как обманывали, предавали. Врага надо знать, чтобы иметь право писать о нем.

Михаил Кольцов, член редколлегии «Правды», когда я обратился к нему с просьбой похлопотать о пропуске для меня в Октябрьский зал Дома Союзов, с какой-то странной тревогой посмотрел на меня и доверительно сказал:

– Зря ты туда рвешься. Не ходи!

– Почему? – удивился я.

– Там такое творится – уму непостижимо. Все говорят одно: Военная коллегия, государственный обвинитель, защита, свидетели и сами подсудимые. Странный процесс. Очень странный. Я сбежал оттуда. Не могу прийти в себя от того, что увидел и услышал.

Слушаю его удивленно, с нарастающим возмущением, хотя всегда доверял ему всей душой.

На процесс я не попал. Вечером дома заново проштудировал судебные отчеты. Вчитывался в каждую строку выступлений государственного обвинителя Вышинского, в вопросы председателя Военной коллегии Ульриха, в показания свидетелей и, главное, самих подсудимых, которые признают себя виновными во всех предъявленных им обвинениях, дают подробные показания: где, когда и как вредили, как подрывали мощь Красной Армии, кем и когда завербованы в платные агенты иностранных разведок, как ускорили смерть Куйбышева, Горького, как готовили покушения на Сталина, Молотова, Ворошилова, Ежова, как подличали в большом и малом, на каждом шагу.

Что ж, Военная коллегия Верховного суда, в строгом соответствии с советскими законами, вынесет приговор Бухарину, Рыкову и их сообщникам…»

6 марта, воскресенье. В своем радиовыступлении журналист М.Е. Кольцов заявил и проходившем в эти дни судебном процессе: «Безнадежна претензия болтливого, лицемерно подлого убийцы Бухарина изобразить из себя “идеолога”, заблудшее в теоретических ошибках создание. Не удастся ему отвести от себя полную ответственность за ряд чудовищных преступлений. Не удастся умыть свои академические ручки. Эти ручки в крови. Это руки убийцы».

Станция метро «Площадь Революции»

13 марта, воскресенье.Открыт для пассажиров участок метрополитена «Улица Коминтерна»3 – «Курская».

Ю.Б. Борев пишет: «Правительственная комиссия принимала станцию метро “Площадь Революции”. Председатель комиссии высказал мнение:

– Все скульптуры или сидят, или стоят на коленях. Советский человек должен стоять в полный рост.

Скульпторов и архитекторов охватило мрачное предчувствие… Станцию посетил Сталин. Он был в хорошем настроении и, посмотрев на скульптуры, сказал

– Совсем как живые!»

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном преподавании русского языка в школах национальных республик и областей».

15 марта. На 51-м году жизни скончался в заключении поэт Петр Васильевич Орешин (родился 16/28 июля 1887 г.).

17 марта. В Большом Кремлевском дворце состоялся прием в честь участников экспедиции на Северный полюс («папанинцев»). За одним столом с И.В. Сталиным сидели В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, М.И. Калинин, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, С.В. Косиор, А.А. Жданов, Н.И. Ежов, Р.И. Эйхе.

Сталин и участники экспедиции на Северный полюс в Большом Кремлевском дворце

И.Д. Папанин, который в этот день вместе с членами своей экспедиции прибили на поезде в Москву, вспоминал: «Мы подъезжаем к древним стенам Кремля. Необыкновенное волнение охватывает меня – еду в Кремль, к Сталину, к родному Сталину! Сбылась моя заветная мечта!.. Двери Георгиевского зала раскрылись… Со всех сторон обращены к нам улыбающиеся, дружественные лица. Крики “ура”. Музыка».

В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, выстроившись в шеренгу, вошли «папанинцы». Впереди со знаменем в руках шел начальник полярной станции И.Д. Папанин. Следом его сподвижники – Э.Т. Кренкель, П.П. Ширшов, Е.К. Федоров, руководители операции по спасению зимовщиков во главе с О.Ю. Шмидтом, родные и близкие полярников.

После О.Ю. Шмидта и летчика В.П. Чкалова выступил И.В. Сталин. Он поднял тост за полярников и за присутствующих в зале артистов Художественного театра.

19 марта. Писатель Вениамин Каверин вспоминал: «Был арестован Николай Заболоцкий… После беспрерывного четырехсуточного допроса, сопровождавшегося зверскими пытками, Н. А. был доведен до психического расстройства, в течение двух недель содержался в больнице Института судебной психиатрии, но обвинения не подписал и оклеветать кого-либо отказался».

На 77-м году жизни скончался химик-органик, академик АН СССР Николай Яковлевич Демьянов (родился 15/27 марта 1861 г.). Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

22 марта. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза участникам экспедиции «Северный полюс» Э.Т. Кренкелю, П.П. Ширшову и Е.К. Федорову. Герой Советского Союза И.Д. Папанин награжден вторым орденом Ленина.

В 2 часа дня воды Яузы были пущены по новому руслу – ее извилистые берега на всем протяжении решили выпрямить. Позднее старое русло засыпали.

23 марта. Постановление СНК СССР «Об образовании Комитета по делам кинематографии при Совете Народных Комиссаров Союза ССР».

В Москве открылся клуб Союза советских писателей на улице Воровского (ныне Поварская улица).

На 65-м году жизни в Днепропетровске скончался химик, академик АН СССР Лев Владимирович Писаржевский (родился 1/13 февраля 1874 г.).

25 марта. Московский телецентр на Шаболовке начал опытные телевизионные передачи.

Газета «Московский транспортник» сообщала: «Вчера с утра на маршрутной таксомоторной линии Бульварное кольцо появились первые две комфортабельные машины ЗИС-101. Скоро эта линия будет обслуживаться исключительно этими автомобилями. В течение 1938 года Мосавтотранс получит 200 автомобилей этой марки».

26 марта. В МГУ состоялось торжественное собрание, посвященное 125-летию со дня смерти историка Т.Н. Грановского.

28 марта. В газете «Правда» появилась статья известного публициста Михаила Кольцова «За что они убили Горького», посвященная судебному процессу 213 марта.

31 марта. В Центральном клубе строителей в Разгуляй-Доброслободском переулке открылась выставка картин «Арктика» художников-полярников.

Март. Фабрика имени Бабаева по специальной рецептуре стала выпускать конфеты «Дрейфующая льдина». Фабрика «Рот фронт» – шоколадные конфеты «Четверо отважных». В тщательно оформленных коробках поступили в продажу конфеты «Привет папанинцам» и «Таймыр».

В выставочном зале «Всекохудожника» на Кузнецком мосту открылась выставка живописи, графики и скульптуры женщин-художников.

2 апреля. Журналист Лазарь Бротман 2 апреля записывает: «Лариса Коган рассказывает о появлении в Москве Эмиля Гилельса. Был очередной конкурс (всесоюзный) пианистов. Музыканты уже заранее распределили места: этому – первое, этому – второе. И вдруг прошел слух: «Едет какое-то рыжее чудо из Одессы» И чудо приехало! Конкурс проводился в Б[ольшом] зале консерватории. На концерте, когда выступал Гилельс присутствовали Сталин и члены ПБ4. Гилельс сошел – невзрачный, куце одетый юноша, никто на него не обратил внимания. Сел и сыграл... И, когда он кончил играть, встал зал, встали в правительственной ложе, встали члены жюри. Овация – сумасшедшая! Гилельса позвали в правительственную ложу. Он пришел. Сталин предложил ему сесть на переднее кресло. Эмиль сел, спиной к Сталину, не сообразив, что это неудобно. Разговаривал через плечо – Сталин улыбнулся.

– Когда ты уезжаешь? – спросил он.

– Через три дня.

– А не можешь ли отложить?

– А зачем?

– Я хочу, чтобы ты пришел в гости, хочу тебе подарок сделать.

– Ладно.

Через пару дней обоих Гилельсов вызвали в Кремль. Там их буквально задарили».

4 апреля. Газета «Московский транспортник» сообщала: «В последнее время оживленные дебаты велись вокруг вопроса об использовании эстакад новых мостов через Москву-реку. На эстакады претендовали многие организации. Одно время решено было оборудовать в них кинотеатры. Позднее намечалось открытие комбинатов бытового обслуживания. Банно-прачечный трест настаивал на использовании эстакад под прачечные. Позавчера президиум Московского совета вынес окончательное решение: эстакады всех мостов передаются Мосавтотрансу под гаражи для таксомоторов. В эстакадах Крымского моста можно разместить 495 машин, Большого Каменного – 384, Москворецкого – 192, Большого Устьинского – 357 и Краснохолмского – 500».

5 апреля. Наркомом путей сообщения СССР назначен Л.М. Каганович. Он проработал на этой должности до 25 марта 1942 г.

5–15 апреля. В Москве прошла декада азербайджанского искусства. В ней участвовали Театр оперы и балета им. М.Ф. Ахундова, солисты азербайджанской филармонии.

8 апреля. Наркомом водного транспорта СССР назначен Н.И. Ежов. Он проработал на этой должности до 9 апреля 1939 г.

П.С. Романов

На 54-м году жизни скончался в Кремлевской больнице от лейкемии писатель Пантелеймон Сергеевич Романов (родился 24 июля/5 августа 1884 г.). Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

10 апреля, воскресенье. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о введении во всех вузах страны с 1 сентября 1938 г. четырех бальной системы оценки знаний: «отлично», «хорошо», «посредственно» и «неудовлетворительно».

Газета «Московский транспортник» сообщала: «По существующим правилам скорость движения по городу для легковых машин в пределах Садового кольца не должны превышать 30 км в час, по Бульварному и Садовому кольцу и за пределами Садового кольца – 40 км в час. Для грузовых машин скорость устанавливается в 30 км в час, при условии отсутствия ограничений».