24,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In diesem Roman laufen viele Geschichten zusammen, es geht um das, was uns erst zu Menschen macht: die Verbindung mit den anderen. 2019 geht der Journalist Fennell in Kapstadt an Bord der Georges Lecointe, eines Reparaturschiffs für Kabelbrüche in der Tiefsee. Er soll eine Reportage schreiben, über Kommunikation und ihre Störungen. Im Fokus: die Tiefseekabel, die die globalen Datenflüsse leiten, ständig gefährdet durch Naturereignisse, Krieg und Terrorismus. Der Missionschef Conway scheint nicht glücklich über den Gast, der sich für alles zu interessieren scheint – vielleicht auch für Conways Frau Zanele? Es sieht auch erst nicht danach aus, als sei so bald ein Einsatz fällig – bis eines Morgens in der Stadt Chaos ausbricht: Internet tot, Telefone stumm, kein Geld am Automaten. Eine Havarie mitten im Atlantik, in großer Tiefe, ganz Afrika ist betroffen. Das Schiff lichtet den Anker. Nach Wochen auf hoher See dann eine erschreckende Nachricht: Auf Zanele wurde ein Anschlag verübt. Als Fennell zu neugierig wird, eskaliert der Konflikt. Allein mit der Crew auf dem Kabelleger umkreisen sich die beiden Männer …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

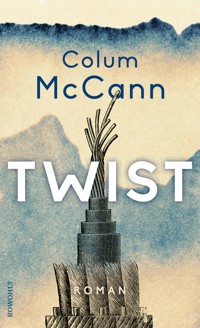

Colum McCann

Twist

Roman

Über dieses Buch

2019 geht der Journalist Fennell in Kapstadt an Bord der Georges Lecointe, eines Reparaturschiffs für Kabelbrüche in der Tiefsee. Er soll eine Reportage schreiben, über Kommunikation und ihre Störungen. Im Fokus: die Tiefseekabel, die die globalen Datenflüsse leiten, ständig gefährdet durch Naturereignisse, Krieg und Terrorismus. Der Missionschef Conway scheint nicht glücklich über den Gast, der sich für alles zu interessieren scheint – vielleicht auch für Conways Frau Zanele? Es sieht auch erst nicht danach aus, als sei so bald ein Einsatz fällig – bis eines Morgens in der Stadt Chaos ausbricht: Internet tot, Telefone stumm, kein Geld am Automaten. Eine Havarie mitten im Atlantik, in großer Tiefe, ganz Afrika ist betroffen. Das Schiff lichtet den Anker.

Nach Wochen auf hoher See dann eine erschreckende Nachricht: Auf Zanele wurde ein Anschlag verübt. Als Fennell zu neugierig wird, eskaliert der Konflikt. Allein mit der Crew auf dem Kabelleger umkreisen sich die beiden Männer …

In diesem Roman laufen viele Geschichten zusammen, es geht um das, was uns erst zu Menschen macht: Die Verbindung mit den anderen.

Vita

Colum McCann wurde 1965 in Dublin geboren. Er arbeitete als Journalist, Farmarbeiter und Lehrer und unternahm lange Reisen durch Asien, Europa und Amerika. Für seine Romane und Erzählungen erhielt McCann zahlreiche Literaturpreise, unter anderem den Hennessy Award und den Rooney Prize for Irish Literature. Zum internationalen Bestsellerautor wurde er mit den Romanen Der Tänzer und Zoli. Für den Roman Die große Welt erhielt er 2009 den National Book Award. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in New York.

Thomas Überhoff studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik und arbeitete lange als Lektor und Programmleiter Belletristik beim Rowohlt Verlag. Er übersetzte unter anderem Sheila Heti, Nell Zink, Jack Kerouac und Denis Johnson.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «Twist» bei Peguin Random House.

All rights reserved.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Twist» Copyright © 2025 by Colum McCann

All rights reserved

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Adobe Stock; iStock

ISBN 978-3-644-01843-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Christian

«Inzwischen lass uns das Ticken der Zeituhr mit einem Schlag abschaffen.

Komm her.»

Virginia Woolf, Die Wellen

«Wer das Göttliche ablehnt, wer versteht, dass es keine Ordnung gibt, dass wir nächtliche Reisende in einer weitläufigen Tundra sind, dass die Sterne uns nicht leiten können, der versteht auch, dass die einzige Arbeit, die von Bedeutung ist, von uns geleistet wird.»

Ta-Nehisi Coates, The Message

«… das Meer, wenngleich auf unheimliche Weise verändert, wird weiterexistieren; eher ist das Leben selbst bedroht.»

Rachel Carson, Geheimnisse des Meeres

Teil eins

1

Wir zerbrechen alle aneinander.

Unser Leben, selbst das ungebrochene, taumelt über den Meeresgrund. Eine Weile mögen wir andere sanft streifen, doch am Ende kollidieren wir zwangsläufig und werden zerstört.

Ich sitze nicht hier, um einen Abgesang auf John A. Conway zu schreiben oder ein Loblied darüber, wie er seine Tage verbrachte – wir haben alle mitunter unsere Probleme mit der Gestalt der Wahrheit, davon will ich mich keineswegs ausnehmen. Aber es haben schon andere versucht, John Conways Geschichte zu erzählen, und soviel ich weiß, ist vieles davon falsch. Meist ging er unauffällig vor, ohne großes Trara, aber er hatte ein Herz wie eine Petroleumlampe, und wenn man ein Streichholz daran hielt, stand es in Flammen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Namen Conway in den kommenden Jahren noch häufig hören werde, was mit ihm geschah, welch seltsame Kräfte auf ihn einwirkten, wie ihn seine Jagd nach der Liebe ruinierte, wie er sich vormachte, jemand zu sein, der er nicht war, und wie wiederum wir uns etwas vormachten und er immer weiter ein- und abwärts trudelte. Andererseits ging Conway vielleicht einfach ehrlich mit seiner Zeit um und interpretierte die Gegenwart im Licht der Vergangenheit, und womöglich lag er damit auch irgendwie richtig.

Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemandem irgendwo wirklich klar ist, was das Wesentliche an Conway und der Ära war, die er und wir durchlebten – es war eine Zeit voller Gier, voll idiotischer Sehnsucht und, am Ende, abgrundtiefer Einsamkeit.

Wenn alles gesagt und getan ist, werden die Websites, Plattformen und Gerüchteschleudern um die zerschredderten Fakten Bezahlschranken errichten, und wir werden uns unseren jeweils eigenen Conway basteln. Dennoch will ich versuchen, wenigstens einen kleinen Teil seiner Geschichte zu erzählen, neben meiner eigenen und auch neben Zaneles, und wenn ich mir bei den Lücken Freiheiten nehme, dann soll es so sein. Wie so viele Menschen heute würde ich die Erinnerung an diese Tage lieber unter den Teppich kehren. Auch ich habe Fehler begangen und bin damit bei Weitem nicht allein. Vielleicht erzähle ich diese Dinge, um sie loszuwerden, um das Schweigen über die Ereignisse zu beenden oder um mein Gewissen zu entlasten. Vielleicht weil mich ängstigt, was auch aus mir geworden ist, so versunken in Reue und saudade, wie ich bin. Oft liege ich nachts wach und frage mich, was geschehen wäre, hätte ich manches nur ein bisschen anders gemacht. Die Vergangenheit kann zwar zurückgeholt, aber gewiss nicht geändert werden.

Im Januar 2019 ging ich an Bord der Georges Lecointe, eines Kabelreparaturschiffs. Für einen sich mühenden Romancier und Gelegenheitsdramatiker war es eine Befreiung, die Bürde des ständigen Erfindenmüssens einmal abzuwerfen und ein Schiff zu besteigen, das mich an die afrikanische Westküste bringen würde, wo ich noch nie gewesen war. Das Zentrum der Welt verschob sich langsam, beruflich trat ich auf der Stelle, und in meinem Alter war ich mir offen gestanden nicht mehr sicher, was Literatur oder Theater noch auszurichten vermochten.

Ich dachte, ich würde ein paar Wochen auf dem Schiff verbringen, dann nach Dublin zurückkehren und eine lange Reportage schreiben, mir mal das Hirn durchlüften. Meine ersten beiden Romane waren mäßig erfolgreich gewesen, und ich hatte auch ein paar Stücke geschrieben, aber in den vergangenen Jahren war ich in schlichtes, anhaltendes Schweigen verfallen. Die Tage hatten sich zu Wochen summiert und die Wochen zu Monaten. Wenig sprach mich an: keine Figuren, keine Handlungsideen. Die Welt lockte mich weder, noch schüttete sie ihr Füllhorn über mir aus. Um Abhilfe zu schaffen, so hatte ich gedacht, würde ich eine einfache Liebesgeschichte für die Bühne zu schreiben versuchen, doch die geriet mir zu einem Monolog der Einsamkeit, zu allem anderen als einer Liebesgeschichte. Eines Morgens klappte ich einfach den Laptop zu. All meine Figuren purzelten in den Orkus. Ich hielt Ausschau nach neuen Ideen, doch meist kamen nur Scheitern und Echos dabei heraus, Echos und neuerliches Scheitern.

Alles fühlte sich unzeitgemäß an. Ich trank viel, brach gute Vorsätze, entzog mich meiner Verpflichtung gegenüber dem leeren Blatt. Ich versuchte es mit einer Rückkehr zu den Wurzeln und kaufte mir eine alte Schreibmaschine, aber die Tasten klemmten, und der Hebel des Wagenrücklaufs brach ab.

So viele Tage hatte ich wie unter einer Glasglocke verbracht. In meinem letzten Roman war ich über Erinnerungen nicht hinausgekommen, der Bauernhof, das kleine rote Licht des Herz-Jesu, mein Vater, der in aller Frühe zur Arbeit aufstand, meine Mutter oben an der Treppe vom Dunkel verschluckt, meine ländliche Erziehung, meine Flucht nach London, die Sonnenuntergänge über der Themse, die Rückkehr und Landung im vorstädtischen Dublin, wo die Straßenlaternen flackerten.

Manches an dem Roman war autobiographisch gewesen, aber die fiktionalen Elemente kamen der Wahrheit näher. Die ganze Wahrheit, sagte mein Vater, aber bloß keine Ehrlichkeit. Ich erinnere mich daran, wie er mit leicht entschuldigender Geste aus dem Theater in Galway trat, wo das Buch vorgestellt wurde. Regen auf dem Pflaster. Abgang eines Gespenstes.

Ich glaubte, mich ausgeschrieben zu haben, und wenn ich jemals weiterschreiben wollte, würde ich wieder in die Welt hinausmüssen. Was ich brauchte, war eine Geschichte über Verbindung, über Heilung, über Reparatur.

Ich interessierte mich nicht für Kabel. Jedenfalls anfangs nicht. In dem einzigen Artikel, den ich am Ende schrieb, hieß es, ein Kabel bleibe so lange ein Kabel, bis es gebrochen sei, danach verwandle es sich, wie wir alle, in etwas anderes.

Eines kalten Herbstnachmittags rief mich Sachini an, meine Redakteurin bei einem Online-Magazin, für das ich gelegentlich arbeitete. Sie sprach in langen, verschlungenen Sätzen. Sie war auf einen Bericht über einen Kabelbruch in Vietnam gestoßen und hatte überrascht herausgefunden, dass beinahe die gesamte interkontinentale Information der Welt durch zerbrechliche Röhren auf dem Meeresgrund floss. Wir anderen glaubten zumeist, dass die Cloud in der Luft beheimatet sei, sagte sie, aber über Satelliten laufe nur ein kleiner Bruchteil des Internetverkehrs. Die im Schlick liegenden Kabel auf dem Meeresgrund seien schneller, billiger und weitaus effektiver. Gelegentlich brächen sie, und verteilt über verschiedene Häfen der Welt gebe es eine kleine Flotte von Schiffen, die dann mit der Reparatur beauftragt würden und oft Monate auf See verbrachten. Sachini fragte, ob ich der Geschichte nachgehen wolle?

Ich hatte Bedenken. Es war zwar faszinierend, sich vorzustellen, dass eine E-Mail, ein Foto oder Film nahezu mit Lichtgeschwindigkeit durch das nasse Dunkel reisen konnte und dass die Kabel bisweilen repariert werden mussten, aber mein Wissen über die Technologie hielt sich in Grenzen – mir kam das alles immer noch vor wie eine Reihe verwirrender Einsen und Nullen.

Schmeichelei ist ein zweischneidiges Schwert. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich gekränkt fühlen sollte, als Sachini mich eine Woche später erneut anrief und darauf beharrte, dass ich einer der wenigen Autoren sei, die in der Lage wären, in die dunklen Tiefen vorzudringen. Sie erzählte mir, sie sei bei ihren fortlaufenden Ausgrabungen auf ein Schiff gestoßen, die Georges Lecointe, die angeblich zu den meistbeschäftigten Kabelreparaturschiffen der Erde gehörte. Sie hielt den zahlenmäßigen Rekord für Tiefseeoperationen im Atlantischen Ozean. Sachini erinnerte mich, ich hätte doch ausdrücklich gesagt, ich sei an Fragen der Reparatur interessiert. Tikun Olam nannte sie das, «Reparatur der Welt», ein mir bis dato unvertrautes Konzept. Reparatur war allerdings etwas, wonach ich mich sehnte. Sachini fesselte mich auch mit der schlichten Tatsache, dass die Georges Lecointe gerufen worden war, um die Black Box des Air-India-Fluges 182 zu bergen, den 1985 vor der Südwestküste Irlands eine Bombe zerstört hatte. Mehr als dreihundert Menschen kamen dabei um, und die meisten Leichen wurden nie gefunden. Ich war zur Zeit des Anschlags damals vierzehn Jahre alt, und ich erinnere mich an das Foto eines irischen Polizisten, der eine Kinderpuppe durch den Flughafen trug. Der Gedanke, dass man die kleine, mit Statistiken und Informationen gefüllte Black Box vom Meeresgrund heraufholen konnte, aber die Leichen nicht, machte mich neugierig.

Ich unternahm einen Spaziergang entlang der Küste von Dublin. In letzter Zeit hatte ich einen so großen Teil meines Lebens zwischen den Zeilen gelebt. All die Absperrbänder. All die banalen Sorgen. All die schal gewordenen Begierden. Einst war ich Sportler gewesen, Mittelstreckenläufer. Ich hatte etwas riskiert. Ausdauer gezeigt. Jetzt beobachtete ich die Badehosenträger, die sich tatsächlich ins kalte Wasser wagten, und beneidete sie um ihren Mut. Das Meer ließ mich die Augen zusammenkneifen. Wie lange lief ich schon in denselben Klamotten herum? Ich rief Sachini an. Dass sie sagte, ein kleiner Ausflug auf See werde mir bestimmt guttun, besserte zwar nicht gerade meine Laune, aber mit einer anständigen Artikellänge und großzügigen Spesen baute sie mich wieder auf.

Ich begann in die Materie der Kabel einzutauchen, die ich untersuchen wollte. Die Eignerin der Georges Lecointe war eine Telekommunikationsfirma in Brüssel. Deren Presseabteilung teilte mir mit, dass sie nichts gegen den Besuch eines international tätigen Journalisten einzuwenden hätten. Im Rückblick war das ziemlich naiv von ihnen, aber ihre Öffentlichkeitsarbeit hatte in den vergangenen Jahren ein bisschen gelitten, und zugleich boten sie aktuell gegen Facebook und Google – die beide planten, ganz Afrika mit leistungsstarken Leitungen zu umziehen – auf diverse Kabelverlegungsprojekte und dachten womöglich, ein solcher Artikel könnte ihr Profil schärfen. Wie sich zeigte, gehörten ihnen eine ganze Reihe der in Betrieb befindlichen Kabel der Welt: Ihr Firmenemblem war ein purpurfarbener, in verflochtene Drähte gewickelter Globus.

Ich vermietete meine Wohnung in Glasnevin unter, lagerte meine Möbel ein und nahm eine Maschine nach Kapstadt, wo die Georges Lecointe lag. Es war die erste Woche des neuen Jahres. Ich hatte beschlossen, mich ein paar Tage lang zu akklimatisieren. Meine einzige Sorge war, dass inzwischen irgendwo ein Kabel brechen und ich meine Chance verpassen würde, wenn das Boot aufs Meer hinausberufen wurde, aber die Presseabteilung hatte mir versichert, man werde mich umgehend verständigen, falls es Neuigkeiten geben sollte. Ich suchte mir ein Hotel, in dem ich ein paar Tage auszuspannen gedachte. Irgendein sarkastischer Schreiberling hatte in der Werbebroschüre Oscar Wilde zitiert: Wen die Götter lieben, wird jung. So eine süße Ironie. Es war das Wochenende, an dem ich achtundvierzig wurde.

Nach dem Ende der Apartheid hatte ich geglaubt, Kapstadt würde sich im Klammergriff der Geschichte, noch aufgewühlt von all dem, was es gesehen, gehört und getan hatte, seiner selbst schämen. Vielleicht tat es das auch, aber es verbarg diese Seite gut, oder ich verbarg mich vor ihr. Die Vergangenheit war omnipräsent – Denkmäler von Nelson Mandela, Songs von Miriam Makeba aus Lautsprechern, Erinnerungsstätten, Reihen farbenfroher Banner –, doch die Nachfolgerin der Apartheid war ziemlich offenkundig sie selbst geblieben. Die Schönheit der Stadt weitete mir schmerzhaft die Lunge, aber die benachbarte Armut tat mir ebenfalls weh. Ich hatte mir viel südafrikanische Geschichte angelesen und wollte meine eigene Trauer in die Ohren der Bäume fließen lassen – Irland, die Große Hungersnot, die Troubles –, aber stattdessen fühlte ich mich ganz, und etwas wider Willen, zu Hause.

Mein Boutique-Hotel lag am Ende der Gordon’s Bay. Ich trug ein altes T-Shirt und zerrissene Jeans und spazierte unter Junkies und Backpackern umher. Im Wesentlichen waren das die Leute aus meinen frühen Zwanzigern, und sie erinnerten mich daran, dass ich keine Sehnsucht nach meinem alten Ich verspürte. Das Meer schleppte sein Arrangement von Kieseln an Land. Über Kopf schossen Möwen dahin, ließen Muscheln auf die Felsen fallen, dass sie aufsprangen. Am frühen Morgen zog rasch Nebel um den Berg herum auf und schlug in meiner Brust eine Stimmgabel an.

Ich mietete mir für ein paar Tage ein Auto und fuhr die Küste entlang. Der außergewöhnliche Reichtum der Häuser raubte mir den Atem. Ihre weitläufigen grünen Rasenflächen lagen da wie Teppiche. Wachhäuschen bewehrten die Einfahrten: Irgendwelche Gesichter zu erkennen, war schwer. Es schien, als lebte dort niemand. Alles war eingezäunt. Hinweise auf Zäune. Werbung für Zäune. Zäune hinter Zäunen. Das einzig Belebte waren Gärtner und Jogger, die schnell hinter Bäumen und Zäunen verschwanden. Wie hatten sich diese Leute nur so viele Jahre lang einschließen können?

Am Rand so einer wohlhabenden Gegend sah ich einen städtischen Müllcontainer ganz allein eine steile Straße hinunterrollen, in Bewegung gesetzt durch nichts, was ich hätte identifizieren können: nicht einmal ein Hund oder eine Katze. Zunächst bewegte er sich in seltsamen Schleifen, unter leisem Gepolter und beinahe höflich den geparkten Wagen ausweichend. Dann rauschte er krachend vom Asphalt, zögerte einen Moment, kippte zur Seite und verteilte ein bisschen von seinem Inhalt. Eine Möwe stieß darauf herab und stocherte im Müll.

Ich hatte keine Vorstellung davon gehabt, dass die Armut alldem so nahe sein würde. Ich bog von der Straße ab, und da waren die verwahrlosten Bretterbuden, die Schlaglöcher, die geplatzten Wasserrohre, die Gespenster, die den Fahrweg entlangzogen. Männer wie Frauen schoben mit ihrer gesamten Habe beladene Einkaufskarren. Die Wolken hatten es eilig, von ihnen wegzukommen. Sogar am Himmel schien Apartheid zu herrschen.

Es gab Touren durch die Townships, und die Handzettel warben damit, dass sie ethisch vertretbar seien, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, noch einmal hinzufahren. Ich wollte nicht der untröstliche Europäer sein, der dort im Austausch gegen ein Gran Rührseligkeit herumlief. Ich hatte Geschichten von Leuten gehört, die wegen ihrer Dreadlocks erschossen worden waren. Mein Voyeurismus würde niemandem helfen. Ich musste in mich gehen und in den Spiegel schauen. Später, als Zanele über die Joe-Slovo-Township in Port Elizabeth schrieb, staunte ich darüber, wie sie den vom Wind hergeblasenen Staub beschrieb, der die Firste der Wellblechdächer abschliff, und das Knacken der Aloeblätter, die sie hinter der Müllkippe abbrach: Das sei die Musik, zu der sie aufgewachsen sei, und mir fiel auf, dass wir alle unsere Soundtracks zu unserer Jugend haben. Meiner war das Geräusch der Schritte meiner Mutter oben an der Treppe gewesen, wenn sie sich ins Schlafzimmer zurückzog, voller Angst herunterzukommen.

An jeder Ampel in der Stadt bettelten Männer und Frauen. Die Mehrheit war zugedröhnt und barfuß. Die wartenden Autos stellten die Scheibenwischer an und sprühten Wasser in die Luft, wenn sich die Bettler näherten.

Ich nahm ein Taxi in die Außenbezirke, wo sich die Bäume an die Hänge schmiegten. Ich wollte mich nicht mit den Touristen in die Seilbahn setzen und mühte mich zu Fuß auf den Tafelberg, fand schließlich einen ruhigen Ausguck mit Blick aufs Meer. Nichts hatte mich auf den Wind, den Regen und die Sonne vorbereitet, die mir durch und durch gingen. Noch nie hatte ich so wechselhaftes Wetter erlebt, nicht einmal an der irischen Westküste. Ich hatte ein Fernglas dabei. Das richtete ich jetzt auf den Hafen, aber die Georges Lecointe zu sehen, war unmöglich, sie lag hinter einem gigantischen weißen Kreuzfahrer. Dann kam der Nebel, die Temperatur fiel schlagartig ab, und ich eilte den Berg hinunter, den letzten halben Kilometer in einer Dunkelheit, die von unten aufzusteigen schien. An diesem Abend spazierte ich am Strand entlang und sah eine junge Frau in einem langen weißen Kleid ins Wasser schlendern. Sie trat nur kurz in Erscheinung. Ich drehte eine langsame Runde, aber als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ich suchte den Horizont ab: nichts. Halb rechnete ich schon damit, auf eine Schar Retter zu stoßen, die sich hinunterbeugten, um sie zu reanimieren, aber dann kam mir der Gedanke, dass sie höchstwahrscheinlich zum reinen Vergnügen ins Wasser gegangen war oder aus religiösem Eifer oder dass sie ansonsten ertrunken sein musste. Die Stadt machte nicht den Eindruck, als würde sie trauern.

Ich trat den Rückzug ins Hotel an. Ich hatte mich mit dem Wunsch motiviert, aufs Meer hinauszukommen, wenn auch nur, um allem zu entfliehen, deshalb rief ich noch einmal in Brüssel an. Dort hieß es, man werde ein Treffen vor Ort organisieren und ich könne schon bald mit einem Anruf ihres Missionschefs John Conway rechnen.

Irgendwann verliert das Alleinsein seinen Reiz. Ich wartete auf den Anruf.

Noch immer staunte ich darüber, dass nahezu unsere gesamten Informationen durch winzige Kabel auf dem Meeresboden liefen. Milliarden Impulse, die Wörter, Bilder, Stimmen, Texte, Diagramme und Formeln transportierten, schossen in einem Lichtstrahl über den Grund. In Kabeln aus Glas. In aus Sand hergestelltem Glas. In durch die Zeit gerieseltem Sand.

Das warf mein ganzes Weltbild über den Haufen. Ungefähr alles, was man sich vorstellen kann, pulsiert da in der Tiefe. Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit. In einem verstärkten Kabel, nicht dicker als ein Gartenschlauch. Gerade ist man noch hier. Und dann, eine Nanosekunde später, ist man anderswo. Ich dachte darüber nach, ob sich darin nicht etwas Monumentales verbarg. Ein vage mythisches Element. Die Geschwindigkeit, die uns ausmacht. Sämtliche Grundlagen unserer Existenz wirbelten durch die Kabel: die schwache Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung, die Weltformel. Und natürlich auch jeder Schwachsinn, und alles rauschte gleichzeitig über den Meeresboden.

Gut möglich, dass es Wochen dauern würde, bis es einen Bruch gab, aber genauso gut konnte es in den nächsten Stunden geschehen. Ich hatte herausgefunden, dass die meisten Kabelbrüche von Fischkuttern in Küstennähe verursacht wurden, bisweilen aber auch von untermeerischen Vulkanausbrüchen und Erdrutschen, die ein Kabelschiff einen ganzen Monat oder noch länger auf See hinauszwangen. Vor dieser Aussicht war mir nicht bange. Darauf war ich im Notfall vorbereitet. Wenn ich nicht an Land schreiben konnte, würde ich eben auf See schreiben. Die neu entdeckte graue Weite am Treffpunkt von Atlantik und Indischem Ozean würde mich in Bann schlagen. Ich konnte etwas simpel Gebautes konstruieren, wie mit kleinen Bauklötzen, aus meinen eigenen Einsen und Nullen, den Sätzen.

Nach viertägiger Warterei läutete endlich das Telefon. Im Gespräch war Conway kurz angebunden, beinahe wortkarg. Er gab mir die Adresse eines Hotels, das die Presseabteilung aufgetan hatte. «Um fünf Uhr dort», sagte er. Dann war die Leitung tot.

Es war ein Hotel aus der Kolonialzeit im Schatten der Gipfel über dem Atlantik. Cremefarben. Wie eine Hochzeitstorte, die zu lange draußen gestanden hat. Eine unterwürfig gebeugte Baumreihe. Dutzende Vögel in den Ästen wie kleine Schildwachen. Drinnen fing sich das Licht und wurde mit Silberzangen serviert. Alle Pagen und Ober waren Schwarz. Dass sie nicht vor Feindseligkeit kochten, überraschte mich. Die Männer trugen Weste und Fliege. Die Frauen Schürze. Es miefte nach Vergangenheit.

An keinem Ort auf Erden kommt man sich so blass und käsig vor wie in Kapstadt. Das irritierte mich. Peinlich berührt, überhaupt hier zu sein, lief ich zwischen den Topfpalmen umher. Ich hätte mir gern eingeredet, dass dies nicht mein Erbe war: Schließlich hatten es die Briten und die Holländer zu verantworten, nicht ich; ich war unschuldig, denn ich war Ire, wir waren ebenfalls kolonisiert worden und trugen noch die Wundnarben, und auch mein Platz wäre in der Küche, als einer, der ergebenst anderer Leute Essensreste vom Teller kratzt. Doch die Wahrheit enthüllte sich bereits beim flüchtigen Blick in eine spiegelnde Glasscheibe. Ich musste es zugeben. Ich wusste, wie ich wirkte. Die Männer in den Fauteuils ähnelten mir allesamt. Ich betonte meinen Akzent. Trotzdem nannte mich der Barkeeper Sir, und die Bediensteten spazierten in ihren gestärkten Uniformen durch den Raum.

Am Tresen der Bar bestellte ich mir einen Jameson, um mich wieder aufzurichten, aber selbst der riesige Eiswüfel war eine Anklage: all die schnurgeraden Linien, Sykes-Picot in einem Glas.

Wie ein Trottel stellte ich mich drei Männern in Folge vor. Alle unterschiedliche Varianten meiner selbst. Einer von ihnen, ein Marketingleiter, gab mir sogar seine Karte und fragte, ob ich ihm Gesellschaft leisten wollte, bis mein Kompagnon kam. Er ließ seinen Eiswürfel in Richtung des Barkeepers klingeln, um mir einen Drink zu bestellen. Ich stotterte und schüttelte den Kopf.

In der Tat hatte ich Conway bereits in der Lobby gesehen, ihn jedoch ignoriert. Er war viel jünger, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Mitte dreißig vielleicht. Schlank, mit leichtem Bartwuchs, Jeans, Nickelbrille und roter Strickmütze. Er strahlte etwas sehr Ruhiges, Gelassenes aus. Falls in ihm eine Uhr steckte und die Zeit vorgab, tickte sie langsamer als die Zeitmesser in uns anderen. Nicht, dass er den Augenblick irgendwie verlängert, gedämpft oder eingetrübt hätte. Im Gegenteil, er verschaffte ihm Luft, ließ ihn schweben, erschuf ihn neu. Er kam mir vor wie ein Mann, den man in einem Kloster finden könnte, in einer Studierkammer, an irgendeinem rauen, entlegenen Ort. Er kündigte sich nicht als solcher an, keine Sandalen, keine Tischlerhosen, er stand nur da und schien gar nicht zu merken, dass er die Blicke anderer Leute auf sich zog.

Männer wie ihn, leicht entrückt und engelsgleich, kannte ich bereits. Eines Abends Jahre zuvor hatte ich bei einer Auftragsreise nach New York in einer irischen Bar downtown Jeff Buckley gesehen, der sich zum Mikro beugte und Leonard Cohens «Hallelujah»sang. Der Rückwärtsdrall der Erinnerung lässt uns an den seltsamsten Orten landen. Auch Conway hatte diesen «geheimen Akkord» – war zugleich an- und abwesend.

Er lief ein paarmal in der Lobby im Kreis und dann durch die verglasten Doppeltüren wieder hinaus ins gekrümmte Licht. Er stand auf der Terrasse, beschirmte mit der Hand die Augen und sah aufs Meer, weniger ein Entdecker als jemand, der sich vor dem Geblendetwerden schützen wollte. Eine riesige Vogelschar flog über ihm dahin, zog in Wolken über den Himmel, Stare in Formation.

Ich schrieb ihm eine Nachricht, doch er antwortete nicht. Einen Moment lang glaubte ich, schon wieder den Falschen erwischt zu haben, aber schließlich zog er ein uraltes Klapphandy aus der Jeanstasche, und auf meinem Bildschirm erschien ein einziges Wort: hier.

Ich kippte meinen Jameson und ging auf die Terrasse.

«Conway», sagte er und streckte die Hand aus. Er war auf eine Weise gut aussehend, die ihn zu verwirren schien. Seine Augen flaschengrün, die Wangenknochen kantig. Das Gesicht dunkel und wettergegerbt. Locken quollen unter seiner Strickmütze hervor. Er war genauso jung und schmal, wie ich es einst gewesen war.

«Um ehrlich zu sein, wollte ich gerade gehen», sagte er.

«Ich habe Ihnen getextet.»

«Ich benutze mein Telefon nicht gern», sagte er.

Ich unterdrückte ein Lachen. Ich bin mir nicht sicher, was ich von einem Mann erwartete, der von Beruf Co-Kommandant eines Internet-Reparaturschiffs war, immerhin der Missionschef, aber jedenfalls hatte ich ihn mir älter, grauhaariger und zuallermindest mit der Aura des geübten Smartphonenutzers ausgestattet vorgestellt. Aber da stand er, ein Wesen aus der analogen Welt, oder vielleicht nur so analog, wie es ihm möglich war.

«Sie verwenden ein Klapphandy?»

«Nur wenn ich muss.»

«Warum?»

«Ach», sagte er. «Ich mag es, wenn Dinge funktionieren.»

Er musterte seine Schuhe, aber er lächelte oder war kurz davor, als hätte er soeben mit dem Fußboden gewitzelt. «Wenn man vom Schiff herunter ist, macht es die Sache leichter.»

Die Sonne wurde mir zu viel, und ich fragte, ob es ihm etwas ausmachen würde, an einen der rückwärtigen Tische in der Bar zu gehen. «Mir ist alles recht», sagte er, doch offensichtlich behagte ihm dieses Hotel noch weniger als mir.

Ich spürte, dass ich beobachtet wurde, nicht zuletzt von dem Mann an der Bar, der Conway als meinen Kompagnon bezeichnet hatte.

Conway deutete auf den Sessel und wartete, bis ich saß. Zunächst hielt er mich für einen Amerikaner. Irgendwie hatte Elisabeth, die Pressefrau, ihm zu erzählen versäumt, dass ich Ire war wie er. Womöglich dachte er, ich sei einer dieser unentrinnbaren Langweiler, die sofort deinen Akzent nachahmen. Sein eigener war ein bisschen abgeschliffen und hatte eine zarte englische Färbung oder etwas Mitt-Atlantisches, das ich für südafrikanisch hielt. Er erwähnte die Aberration im Weißen Haus, als wäre ich persönlich dafür verantwortlich, dass sie dort saß. Ich korrigierte ihn, und dass ich aus Westmeath kam, schien ihn umzuhauen. Ich testete ein, zwei Wörter auf Gälisch – im Bemühen, seinen Hintergrund zu erkunden –, aber er wich mir aus. John Conway war ein ziemlich eindeutig republikanischer Name, obwohl es de facto auch sein konnte, dass er aus einer loyalistischen Gemeinde stammte. Nicht, dass das noch viel ausgemacht hätte. An den Gebietsgrenzen innerhalb des Nordens köchelte es zwar noch, aber er war schon lange dort weg, und die Jahre, in denen ich mir über die Troubles den Kopf zerbrochen hatte, lagen auch weit hinter mir.

«Rathlin Island», sagte er, als ich ihn fragte, woher er kam. «Vor der Küste von Antrim.»

Eine Kindheit mit Booten also. Ein Inselbewohner. Ein Sturmbeobachter.

«Was hat Sie hierher verschlagen?»

Ohne sie zu beantworten, gab er die Frage an mich zurück. Mein Leben lang bin ich, ob zum Guten oder Schlechten, Zuhörer gewesen, doch hier kam Conway und leitete ein langes Schweigen ein. Mich beschlich das vage Gefühl, dass tief in ihm eine gewisse Einsamkeit herrschte. Ich schwafelte weiter von Westmeath und London. Als ich ihn dabei als John ansprach, bestand er darauf, Conway genannt zu werden. Damals hatte ich das noch nicht mitbekommen, aber alle verwendeten seinen Nachnamen.

Er lächelte einer vorbeigehenden Kellnerin zu. Sie kehrte um, absolvierte einen halben Knicks, und angesichts ihrer Unterwürfigkeit sah ich Conway verlegen erröten. Als er sprach, beugte sie sich nahe zu ihm hin.

«Es ist schon wirklich erstaunlich», sagte er, während sie durch die Bar zurückging, «den Leuten zuzusehen, die auf der Welt die eigentliche Arbeit machen.»

«Gehören Sie nicht auch dazu?»

«Eigentlich nicht», sagte er. «Ich studiere bloß einen Haufen Karten. Und drücke Knöpfe.»

«Das ist alles?»

«Mehr oder weniger. Es ist eine große Crew. Die Leute, die die Enden wieder verbinden.»

«Gefällt es Ihnen?»

«Ich habe als Taucher angefangen», sagte er merkwürdigerweise, und dann nichts mehr.

Als die Kellnerin zurückkam, steckte er ihr verstohlen einen Schein zu. Aus ihrer Reaktion schloss ich, dass das Trinkgeld hoch war. Sie zögerte zu gehen. Er schien sie wirklich anzuziehen. Als sie davonschwebte, sah er ihr nach.

«Da gibt es nicht viel Neues», sagte er.

«Was meinen Sie?»

«Diese Kabel liegen schon seit Hunderten von Jahren da. Seit hundertfünfzig, um genau zu sein. Da hat sich nichts groß geändert. Also, heute ist es Glasfaser, aber im Grunde noch das gleiche. Sie transportieren dasselbe.»

«Und was wäre das?»

«Na ja, Nachrichten eben. Andere Zeit, andere Orte.»

Ich hatte ein bisschen über die ersten Kabel nachgelesen, die Cyrus Field und seine New Yorker Unternehmerfreunde im neunzehnten Jahrhundert verlegt hatten. Über die zwischen Irland und Neufundland pendelnden Dampfschiffe, die den Telegrafendraht im Atlantik versenkten. Die Agamemnon. Die Niagara. Vorbei an Eisbergen. Die Toten in Musselin gehüllt und ins Meer hinabgelassen. Das unablässige Klopfen des Morsecodes. Die Männer, die mit Kupfer- und Eisendraht Zeit und Entfernung verkürzten. Die an die Idee des permanenten Schneller, schneller, schneller glaubten.

«Niemand interessiert sich so richtig für die modernen Kabel», sagte er. Er drehte sein Glas und warf einen Blick hinein. «Irgendwie gefällt mir das so.»

Eine Befürchtung drängte sich auf: Vielleicht wollte er mir gar keinen Zugang zu der Geschichte verschaffen. Ich hatte zwar mit der Pressefrau darüber verhandelt, aber vielleicht war Conway eigensinnig genug, meinen Plänen einen Dämpfer aufzusetzen.

«Ich würde gern einige Zeit auf Ihrem Schiff verbringen.»

«Es ist ja nicht mein Schiff», sagte er. «Aber ich kann Sie morgen an den Kai mitnehmen, Ihnen alles zeigen. Wir können den ganzen Tag da verbringen. An Deck herumlaufen. Sie mit dem Maschinenraum vertraut machen. Ihnen zeigen, wie alles funktioniert. Sie können sich die Hände schmutzig machen.»

«Eigentlich dachte ich daran, mal bei einer Tour mitzufahren.»

«Einer Tour?»

«Einer Reparatur …»

«So bald wird es keine Reparaturen geben, Mister Fennell. Hoffe ich zumindest. Die Georges bleibt im Hafen. Und im Hafen ist es am schönsten auf ihr.»

Ich wollte nicht Mister genannt werden. Das war ein ungewöhnlicher Schritt von ihm – wir stammten aus demselben Land, einer aus dem Norden, der andere aus dem Süden, klar, aber allzu viele Jahre waren wir nicht auseinander. Ich fischte den Eiswürfel aus meinem Wasserglas, drückte ihn mir in den Nacken.

«Die Pressefrau hat gesagt –»

«Eine Tour», unterbrach er mich. «Eine Tour kann Wochen dauern, ja Monate.»

«Das weiß ich.»

Das Eiswasser lief mir das Kreuz hinunter.

«Ich dachte, wir könnten vielleicht eine Reparatur im Flachwasser bekommen.»

«Tut mir leid, ich kann keinen Bruch aus dem Hut zaubern.»

«Natürlich nicht.»

«Jederzeit kann alles Mögliche passieren», sagte er. «Es könnte aber auch ewig ruhig bleiben. Wochenlang. Sogar monatelang.»

«Tja, das Warten interessiert mich auch.»

«Das Warten», wiederholte er, als würde das Wort etwas anderes bedeuten.

Jenseits des Raumes lag das Licht rot auf dem Meer.

«In Durban liegt noch ein Reparaturschiff», sagte er schließlich. «Auf dem kann ich Sie unterbringen. Es ist sowieso wahrscheinlicher, dass dort etwas passiert. Der Missionschef ist aus Angola. Und der Kapitän Argentinier. Den werden Sie mögen. Ein guter Typ. Und wenn tatsächlich was passiert, wird es ernst. Dann lasse ich mich auf See ungern ablenken.»

Er hielt mir sein Glas zum Anstoßen hin, als hätte er mir ein Kompliment gemacht.

Die Kellnerin war bereits mit unserem zweiten Drink zurück. Wieder ließ Conway ihr einen Schein in die Hand gleiten: Das war keine Übergriffigkeit oder Anmache, sondern geschah ganz natürlich und verstärkte die Aura seiner innerlichen Abwesenheit.

Erneut beugte sie sich zu ihm vor, dankte ihm, und ihre Hüfte streifte seine Sessellehne. Ich hätte geschworen, dass er sie irgendwoher kannte, aber als ich ihn fragte, zeigte er sich ernsthaft verwirrt. «Ich würde niemals hierhergehen», sagte er mit einem Blick in die Runde. «Das hat Brüssel organisiert.»

Er schien erleichtert, dass ich das Hotel auch nicht mochte, und er erwähnte eine kleine, versteckt im Hafen gelegene Bar, wo, wie er sich ausdrückte, kein Augenblick den anderen klonte. Das klang merkwürdig, dachte ich, aber es nahm mich für ihn ein. Die Bar habe eine Geschichte, sagte er. Jahrzehntelang sei sie ein Treffpunkt von Aktivisten gewesen. «Die meisten Bars leben von plumper Wiederholung», sagte er und beließ es dabei. Ich bekam den Eindruck, dass es sich um einen geheimen Hort des Untergrunds handelte und dass er vielleicht ein paar der Gestalten dort kannte: Er selbst wirkte jedenfalls so, als hätte er irgendwo eine Leiche im Keller.

«Da sollten wir hingehen», sagte ich.

«Jetzt gleich?»

«Warum nicht?»

«Meine Partnerin und die Kinder packen gerade für eine Reise nach London.»

Der Gedanke, dass er neben dem Schiff noch ein Privatleben hatte, brachte mich ein bisschen aus dem Konzept. Ich hatte mir nicht vorgestellt, Conway könnte ein geregeltes Leben führen. Das lag zunächst an seiner offensichtlichen Jugend. Und natürlich schloss ein Leben auf See Familie nicht aus, aber er schien unabhängig von diesem Gedanken zu existieren.

«Aus Arbeitsgründen», sagte er.

«Was macht sie?»

Das Licht kroch in immer längeren Bahnen über den Hotelfußboden. Männer und Frauen geisterten durch die Lobby, schick gemacht für den Cocktail zum Sonnenuntergang. Jenseits der Terrasse sah ich einen Habicht im Sturzflug seinem Weibchen nachjagen.

«Sie ist Schauspielerin», sagte er. «Sie hat ein Engagement in England. Nächsten Monat spielen sie dort Beckett.»

Was er da sagte, war voller Vektoren.

«Ich habe auch mit dem Theater zu tun», sagte ich. «Also, Stücke geschrieben. Ich bin zwar Journalist, aber …»

Mir flatterten die Nerven, ich rechtfertigte mich zu viel. Doch Conway sah an mir vorbei, als würde er über all die verstreuten Puzzleteile rätseln: das Hotel, den Himmel, die Vögel.

Die Gäste schwärmten von den Aufzugsanlagen nach hinten zur Terrasse aus. Dort wurden sie von Bediensteten empfangen, die auf Servierwagen Drinks in langstieligen Gläsern bereithielten. Die Kellner hätten gut und gern ihr eigenes Stück aufführen können. Sie taten mir leid, doch andererseits habe ich gelernt, wie leicht man herablassend wird, wenn man nur zuschaut. Das schien eines von Conways unmittelbaren Talenten zu sein – er hätte es locker fertiggebracht, einfach vom Tisch aufzustehen, sich geschmeidig unter sie zu mischen und mit anzupacken, wie einer von der Crew.

«Sie sollten sie kennenlernen», sagte er schließlich.

«Verzeihung?»

«Vielleicht könnten Sie über sie schreiben.»

«Ihre Partnerin?»

«Ja», sagte er. «Für Ihr Magazin.»

Dass er glauben konnte, ich würde bis nach Südafrika reisen, um über eine unbekannte Schauspielerin zu schreiben, fand ich einigermaßen amüsant, aber er hatte sich mir kurzzeitig geöffnet, ich sah einen Zugang zu meinem Artikel, und ich wollte keine Chance auslassen, in seinem Orbit zu bleiben.

Ich fragte ihn, in welchem Stück von Beckett sie spielen würde – in Nicht ich vielleicht, in Tritte oder Glückliche Tage, vermutete ich –, aber er hörte mir entweder nicht zu oder ignorierte mich einfach. Sein Einfall belebte ihn sichtlich. Er stand auf und schirmte sein Klapphandy mit der Hand ab, während er mit ihr sprach. Doch wie es schien, war ihr das nicht leicht zu verkaufen. Er trat einen weiteren Schritt vom Tisch zurück, trommelte mit den Fingern auf eine weiße Säule. Ihn so schnell in Verlegenheit geraten zu sehen, faszinierte mich. Ich wollte ihm schon signalisieren, dass alles gut sei, keine Sorge, ich würde ihm nicht noch mehr Zeit rauben und ihn treffen, sobald es einen Unterwasserbruch gab, doch da bedeckte er die Sprechmuschel mit der Hand: «Sie meint, Sie sollen gleich mitkommen.»

Unter den Rundbögen des Ausgangs verschluckte ihn das Dunkel.

Es war noch früh im neuen Jahr, in meinem Winter. Doch der südafrikanische Sommer war auf dem Höhepunkt: Tage voll sengender Sonne und knisternder Stürme.

Conway fuhr mit dem Motorrad vom Hotel aus voran. Eine altmodische Triumph. Er fädelte sich vor meinem Taxi in den Verkehr, und seine Hemdsärmel flatterten, bis er nur noch ein Fleck am Horizont war. Er hatte mir die Adresse in Muizenberg gegeben: Coffeeshops, Regenbogenflaggen. Das Taxi brachte mich in eine schmale Seitenstraße. Er begrüßte mich nickend und mit einem halben Achselzucken. Das hier ist es.

Das Haus war ein unauffälliger Bungalow mit einer Palmenreihe davor. Kein Zaun. Gemessen an den Standards eines konventionellen Lebens, war es ein eindeutig konventionelles Haus. Eine geschotterte Einfahrt. Geöffnetes Garagentor. Ein kopfstehendes Dreirad auf den Eingangsstufen. Er winkte mich hinauf.

Die Sturmtür stand halb offen. Der Maschendraht war teilweise abgelöst und durchlöchert. Dahinter ging es in einen kurzen, dunklen Flur, in dem Grußkarten an Krepppapiergirlanden hingen. In der Hitze hatte ich vergessen, dass Weihnachten noch nicht so lange her war. Ich musste innehalten und mir die Stirn abwischen. Schon jetzt fühlte ich mich wie durchs Wasser gezogen, aus der Ruhe gebracht.

Conway führte mich an einem kleinen Büro vorbei, überladen, aber ordentlich. An den Wänden zahlreiche Unterwasseraufnahmen. Korallenfelder. Hydrothermalquellen. Felsspalten. Farbspiele. Eines der Fotos stellte eine Frau im Profil dar, die durchs Wasser aufstieg, in Neoprenanzug und einer einzelnen langen schwarzen Flosse, eine geschwungene Linie voller Anmut und Stille durch Strahlen silbrigen Lichts: Irgendwie schien sich das Wasser ihr hinzugeben.

Wir gingen weiter durch den Flur zur Küche.

Ich hatte noch nicht erfahren, wie seine Partnerin mit Vornamen hieß, es mir zumindest nicht gemerkt, sonst wäre ich besser auf das Treffen vorbereitet gewesen. Ich nahm einfach an, sie wäre Irin, und ich lag – wie später so oft bei ihr und wahrscheinlich noch heute – falsch. Sie stand schmalhüftig in der Küche und wandte mir den Rücken zu. Sie war etwas größer als ich und einen halben Kopf größer als Conway. Ihre beige Hose war an den Knöcheln ausgestellt. Sie trug aus Autoreifen gefertigte Sandalen, die modisch mit farbenfrohen Perlen bestickt waren. Sie wandte sich um. Kein Make-up. Das Haar locker zurückgebunden. Zwischen ihren Augenbrauen schwebte ein kleines Muttermal. Ihre Hände waren bemehlt, was unmittelbar filmisch wirkte, doch sie zerstörte das Bild auch gleich wieder: Die Fingernägel waren abgekaut und die Nagelhäute eingerissen.

«Zanele», sagte sie und streckte die Hand aus.

Dabei lachte sie, wahrscheinlich nervös, aber es war auch das Gelächter eines Menschen, der ein paar partout nicht mitteilbare Dinge gesehen hat, und doch fühlte es sich so an, als würde ihr Lachen jedes jemals geschehene Unrecht auslöschen. Mir ging auf, dass sie die Frau auf dem Unterwasserfoto sein musste.

«Conway» – auch sie nannte ihn Conway – «hat mir erzählt, dass Sie sich in diesem furchtbaren Hotel getroffen haben.»

Ein handgemalter Sinnspruch an der Wand sagte verführerisch: Peitsch deine Seele zur Ekstase. Dies war das Südafrika, das ich hatte sehen wollen, ein Paar, das die Grenzen überschritt, Schwarz und Weiß zum Beweis, dass sich die Zeiten geändert hatten, die alten Zöpfe abgeschnitten waren.

Sie nahm mich am Ellbogen und platzierte mich an dem niedrigen Resopaltisch: Die Küche war angenehm altmodisch.

«Mir hat er erzählt, Sie seien Schauspielerin.»

«Das bin ich wohl auch», sagte sie mit einem Lächeln, «aber es bringt mich nicht immer aus der Küche.»

Ihre Stimme war ein wunderbares Geschenk: Das meiste, was sie sagte, hörte sich an wie eine unerwartet gute, gegen alle Wahrscheinlichkeit empfangene Botschaft. Ihr Akzent war amerikanisch angehaucht. Liebenswerterweise hatte sie einen angeschlagenen Schneidezahn. Das verlieh ihr etwas Neckisches.

Conway setzte sich neben uns. Er sah Zanele an, als wäre sie ein offenes Fenster.

Früher hatte ich gemutmaßt, ich wüsste ein oder zwei Dinge über die Liebe. Meine Schwester wäre beinahe im Wortsinn an gebrochenem Herzen gestorben. Sie hatte eine vom sogenannten Tako-Tsubo-Syndrom verursachte Stress-Kardiomyopathie. Aus dem Nichts heraus, eine Woche nachdem ihr Liebster bei einer Friedensmission im Libanon von einem Dach gefallen war, hörte ihr Herz auf zu schlagen. Zunächst sagte man ihr, sie habe einen Infarkt erlitten, doch später erfuhr sie von einem Arzt, dass sie kerngesund war und dass das Syndrom häufig bei Frauen auftrat, die ein Trauma erlitten hatten: Das Herz stellte einfach den Dienst ein. Es gab massenweise Fachliteratur dazu; tako tsubo hießen die japanischen Tintenfischfallen, die der Henkeltopfform des pfeildurchbohrten Herzens ähneln, wie es zahllose junge Liebende auf die Rückseiten ihrer Schulhefte malen. Meine Schwester erholte sich, aber die merkwürdige Erkrankung hing mir nach. An gebrochenem Herzen sterben. Mich faszinierten auch ältere Paare, die einander schnell in den Tod folgten: Solche Geschichten hatte ich schon oft gehört. Ich hatte sogar versucht, ein Stück über einen Verleger in Dublin und seine Frau zu schreiben, die sich so in Liebe verbunden sind, dass er überzeugt ist, er werde ihr sozusagen auf dem Fuße folgen, werde unvermeidlich als leises Gesäusel in den Himmel seines Lebens aufsteigen, ihr nach, ein Vesperflug mit einem graziösen Aufschwung in die äußerste Finsternis. Als sie im Sterben liegt, liest er ihr vor, nicht aus alten Büchern, sondern aus neuen, Geschichten, die sie noch nie gehört hat. Eine Weile schrieb ich, als stünde mein Haar in Flammen, aber im zweiten Akt verzettelte ich mich, bis etwas sehr Beunruhigendes dabei herauskam, das mich auf gewisse Weise zu diesem autobiographischen oder halbautobiographischen Text hier geführt hat, der mir nun in seinem eigenen Vesperflug vorschwebt.

Das schoss mir, glaube ich, durch den Kopf, als ich Conway mit Zanele sah: Selten ist mir jemand untergekommen, der so von einem anderen Menschen eingenommen war. Ich sage glaube ich, weil jede Erinnerung natürlich hypothetisch ist, ein zusammengestückeltes Mosaik und nicht immer vertrauenswürdig, aber selbst wenn ich in diesem Moment nicht genau das dachte, ist es eine ehrliche Darstellung dessen, wie ich mich ziemlich sicher fühlte: Ich befand mich in der Präsenz eines Paares, das sich auf außergewöhnliche Weise verbunden war.

«Sie ist eine erstaunliche Schauspielerin», sagte er.

«Sie müssen Conway verzeihen. Er ist …» Mit dem Finger zog sie einen Kreis durch die Luft, der abrupt endete. «Ich jedenfalls bin eine Idiotin, die alles auf den letzten Drücker erledigt und ihre Taschen gepackt bekommen muss, so ist das.»

«Wann fliegen Sie?», fragte ich.

«Übermorgen.»

«Das West End?»

«Ach, nein nein nein», sagte sie, «es ist in Brighton. Am Meer. Wohl kaum glamourös. Trotzdem werden wir es im Sturm erobern.»

«Sie hat da so eine Idee, es zu bearbeiten», sagte Conway.

«Es …?»

«Gott, Conway, nun langweile den armen Mann doch nicht.»

Er ging zum Kühlschrank und machte zwei Bier auf. Zanele reichte er eine Flasche Mineralwasser mit Kohlensäure.

Offenbar gehörte sie zu einem südafrikanischen Ensemble namens Isiqualo, dessen Angehörige fast alle in den Townships aufgewachsen waren. Eine progressive Theatergruppe hatte sie nach England eingeladen, um, gegen den Willen der Beckett-Erben, Warten auf Godot zu spielen. Beckett selbst hatte einmal festgestellt, die Rollen in dem Stück seien nichts für Frauen, und seine Nachlassverwalter hatten verhindert, dass sie mit Schauspielerinnen besetzt wurden. Jahre zuvor hatte ich mitbekommen, wie dieser Streit in akademischen Kreisen in Irland ausgetragen wurde, aber zunehmend versuchten kleinere Kompagnien und Studierende, den Erlass zu unterlaufen, und Frauen und nonbinäre DarstellerInnen drängten in die Rollen. Es lag auf der Hand, dass Zanele sich der Untertöne dieses Verbots bewusst war, und ebenso offensichtlich war, dass sie fand, alle sollten spielen dürfen, was sie wollten. Ein alter Streit. Überholte Anschauungen.

«Ich würde es gern in eine andere Richtung dirigieren», sagte sie. «An neue Grenzen.»

Der Grundgedanke ihrer Inszenierung war ziemlich einfach. Sie wollte das Stück auf den Klimawandel beziehen, der als Thema nicht gerade neu war oder Grenzen sprengte, für sie jedoch richtig in die Tiefe ging. Es gebe darin, sagte sie, so viele Passagen, die auf das anspielten, was heutzutage hervorgehoben werden musste, und es sei in der Tat das große Klima-Stück. Beckett habe, wie sie fortfuhr, sehr weitsichtig über das Leben geschrieben und hätte sicher nicht gewollt, dass wir Däumchen drehten, bis alles den Bach hinunterging.

«Wir wollen etwas tun, solange die Gelegenheit sich bietet!», sagte sie. Ich brauchte einen Sekundenbruchteil, um zu merken, dass sie aus dem Stück zitierte. «So ist der Mensch nun mal: Er schimpft auf seinen Schuh, und dabei hat sein Fuß schuld.» Wieder beugte sie sich vor. «Andererseits wäre es vielleicht besser, das Eisen zu schmieden, bevor es eiskalt ist.»