16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Neues über eine der schillerndsten Figuren der amerikanischen Literatur Der Einfluss von Charles Bukowskis Gedichten, Storys und Romanen auf die Literatur ist riesig. In diesen Briefen an Lektoren, Mäzene, Verleger, Freunde und Schriftstellerkollegen gibt der Autor Auskunft über den Schaffensprozess. Vom jungen Mann auf der Suche nach (auch finanzieller) Anerkennung bis hin zum alten und müden Bukowski – der Leser erhält neue Einblicke in den schillerndsten Autor der Underground-Literatur. Das Leiden und weniger die Freude an der Arbeit, die Absurditäten des Lebens und der Kunst – Bukowskis zutiefst menschlicher Fight um Geld, seine Leidenschaftlichkeit und zornige Lebenskunst machen ihn auch heute noch zur Ikone.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

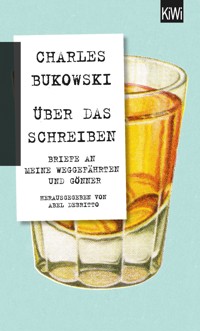

Charles Bukowski

Über das Schreiben

Briefe an meine Weggefährten und Gönner

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Charles Bukowski

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Charles Bukowski

Charles Bukowski wurde als Heinrich Karl Bukowski 1920 in Andernach geboren. Sein Vater war ein in Deutschland stationierter GI. Kurz vor Bukowskis drittem Geburtstag zog die Familie in die USA, zuerst nach Baltimore, dann nach Los Angeles. Nach dem Abschluss an der Los Angeles Highschool belegte Bukowski Literatur-, Journalistik- und Kunstkurse am Los Angeles City College. Erst Anfang der 70er-Jahre kam der Erfolg als Schriftsteller. Charles Bukowski war mehrmals verheiratet und hat eine Tochter. Am 9. März 1994 starb er nach schwerer Krankheit in Los Angeles.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch: http://bit.ly/2ktvbBT

Marcus Ingendaay studierte nach dem Abitur Anglistik, Germanistik und Theaterwissenschaften an den Universitäten in Köln und Cambridge. Anschließend arbeitete er als Werbetexter und Reporter. Heute lebt er als freier Schriftsteller und Übersetzer in München. Er erhielt 1997 den Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis sowie 2000 den Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Der Einfluss von Charles Bukowskis Gedichten, Storys und Romanen auf die Literatur ist riesig. In diesen Briefen an Lektoren, Mäzene, Verleger, Freunde und Schriftstellerkollegen gibt der Autor Auskunft über den Schaffensprozess.

Vom jungen Mann auf der Suche nach (auch finanzieller) Anerkennung bis hin zum alten und müden Bukowski – der Leser erhält neue Einblicke in den schillerndsten Autor der Underground-Literatur. Das Leiden und weniger die Freude an der Arbeit, die Absurditäten des Lebens und der Kunst – Bukowskis zutiefst menschlicher Fight um Geld, seine Leidenschaftlichkeit und zornige Lebenskunst machen ihn auch heute noch zur Ikone.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis

Vorwort des Herausgebers

1945

1946

1947

1953

1954

1955

1956

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1975

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1988

1990

1991

1992

1993

Nachwort

Danksagung

Personen- und Sachregister

Ein Personen- und Sachregister des Übersetzers finden Sie am Ende des Buches.

Vorwort des Herausgebers

Es ist praktisch unmöglich, die Briefe von Charles Bukowski in der reinen Textform wiederzugeben, da sie zum großen Teil mit allerlei Zeichnungen dekoriert sind. Zudem existiert zwischen 1945 und 1954 nur handschriftliche Korrespondenz – es war das Jahrzehnt seines Verschwindens im Alkohol, in dem er, wie er selbst sagte, kein Wort schrieb. Das stimmt so natürlich nicht, und bemerkenswerte Schriftstücke aus dieser Zeit sind hier im Faksimile wiedergegeben, damit der Leser einen unmittelbaren Eindruck gewinnt.

Um Bukowskis persönlichen Stil zu bewahren, wurde auf redaktionelle Eingriffe weitgehend verzichtet, auch wenn seine Rechtschreibung zuweilen recht eigenwillig war, was er auch selbst zugab. Das bedeutet, unbeabsichtigte Fehler wurden stillschweigend korrigiert, während ich bewusste Falschschreibungen als das beibehalten habe, was sie sind: Teil seiner Persönlichkeit. Grußformeln wiederum, da ohnehin meistens gleichlautend, wurden durchweg gestrichen. Bukowski war ein ungeheuer produktiver Briefeschreiber, und nicht immer ging es ihm dabei um Literatur. Editorische Auslassungen sind durch […] kenntlich gemacht, ebenso wie Anmerkungen. GROSSBUCHSTABEN dienten Bukowski immer der Hervorhebung, sie wurden allesamt durch Kursivierung ersetzt. Daneben werden Buchtitel kursiviert wiedergegeben, während Kurzgeschichten und Gedichte in Anführungszeichen stehen. Alle Titel- und Datumsangaben wurden standardisiert. Abgesehen von diesen formalen Vereinheitlichungen erscheinen Bukowskis Briefe so, wie er sie seinerzeit zu Papier brachte.

1945

Hallie Burnett war Mitherausgeberin des Magazins Story, wo Bukowski 1944 erstmals veröffentlicht wurde.

An Hallie Burnett

Ende Oktober 1945

Ihr Ablehnungsschreiben betr. »Whitman: His Poetry and Prose« habe ich erhalten, zusammen mit den formlosen Kommentaren Ihrer Lektoren.

Klingt, als wäre das was für mich.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie einen weiteren Lektor benötigen. Ich finde nirgendwo Arbeit, daher dachte ich, ich probiere es mal bei Ihnen.

1946

An Caresse Crosby

9. Oktober 1946

An Caresse Crosby

November 1946

Ich muss Ihnen noch einmal schreiben, wie sehr ich mich über das schöne Foto – Rom 1946 – und Ihre Nachricht gefreut habe. Was die verschollenen Manuskripte angeht – drauf geschissen, sie waren sowieso nicht gut, abgesehen von ein paar ziemlich drastischen Zeichnungen, die ich in Los Angeles gemacht habe, als ich mich bei meinen Eltern durchfraß. Aber was soll’s? Weg ist weg. Und ich bin ein Dichter, wenn auch nur et al.

Wegen der Trinkerei schwanke ich noch – Schreibmaschine ist weg. Egal, haha, dann male ich mir die Druckbuchstaben eben von Hand hin. Bin schon drei passable Storys und vier eher unbefriedigende Gedichte bei Matrix losgeworden, das ist eines von diesen »kleinen Journalen«, leicht altmodisch, aus Philadelphia.

Aber nur für einen Besuch von hier nach Washington zu trampen, das halten meine Nerven nicht durch. So etwas zerlegt mich in tausend Teile. Dennoch schönen Dank, Sie waren sehr anständig, wirklich.

Vielleicht schicke ich Ihnen bald wieder etwas, nur das kann dauern. Was immer das jetzt heißt.

1947

An Whit Burnett

27. April 1947

Danke für Ihre Nachricht.

Ich glaube aber nicht, dass ich einen Roman schaffe – mir fehlt dazu jeder Antrieb, obwohl ich schon darüber nachgedacht habe und irgendwann vielleicht einen Versuch in dieser Richtung unternehme. Der Titel wäre Blessed Factotum, und es geht um einen einfachen Malocher, um Fabriken und das Leben in der Stadt, um Mut, Hässlichkeit und Suff. Der Roman würde nur nicht besonders gut, wenn ich ihn jetzt schon schreibe. Ich muss mich erst in dieses Thema einarbeiten. Im Augenblick habe ich privat so viele Probleme, dass ich nicht einmal in den Spiegel gucken kann, geschweige denn einen Roman verfassen. Trotzdem hat mich Ihre Anfrage genauso überrascht wie gefreut.

Zeichnungen ohne Story habe ich im Augenblick leider keine. Die einzige, die es gab, hat Matrix.

Dafür hat die Welt den kleinen Charles ziemlich an den Eiern, und von dem Schriftsteller ist nicht mehr viel übrig, Whit. Deshalb war es auch so verdammt schön, von Ihnen zu hören.

1953

An Caresse Crosby

7. August 1953

Sah in einer Buchbesprechung (lese ich eigentlich nicht, aber) Ihren Namen und »Dail Press«.

Sie haben in Portfolio einmal eine meiner frühesten Kurzgeschichten abgedruckt (1946 oder so). War dann nach einer längeren Sause gezwungen, bei meinen Eltern in L. A. unterzukommen, weil absolut nichts lief. Mein Problem jetzt: Eltern haben die Geschichte gelesen (»20 Tanks from Kasseldown«) und anschließend das ganze verdammte Heft in den Ofen geschoben. Besitze daher kein einziges Exemplar mehr. Die einzige Geschichte, die mir in der kleinen Sammlung veröffentlichter Werke fehlt. Falls Sie noch ein Exemplar haben???? (aber warum sollten Sie?), täten Sie mir einen Riesengefallen, wenn Sie mir das Heft zusenden könnten.

Im Augenblick schreibe ich eher nicht so viel. Ich gehe auf die 33 zu, kriege einen Bauch, verblöde nach und nach. Schreibmaschine schon vor sechs oder sieben Jahren versetzt und das Geld versoffen, und jetzt bleiben nie genug nichtalkoholische $ übrig, um eine neue anzuschaffen. Bei den gelegentlichen Sachen heutzutage mache ich die Reinschrift von Hand und verschönere sie mit ein paar Zeichnungen (so wie jeder andere Wahnsinnige). Manchmal schmeiße ich sie auch gleich weg und hänge die Zeichnungen im Bad auf (oder über dem Klopapier).

Hoffe, Sie haben die »20 Tanks« noch. Mit Dank i. Vor.

An Judson Crews

Ende 1953

Von Ihnen kommen die heitersten Absagen in ganz Amerika. Es ist immer schön, die Geschichten hinter den wundervollen Fotos erzählt zu bekommen! Sie sind ein anständiger Kerl, denke ich.

Außerdem hat mich die neueste Ausgabe von Naked Ear beeindruckt. Sie machte auf mich einen lebendigeren und anspruchsvolleren Eindruck als neulich die Kenyon Review. Das liegt daran, dass Sie nur das drucken, was Sie auch drucken wollen, und nicht, was populär ist. Weiter so.

Gestern Janet Knauff getroffen. Sie kennt Sie ebenfalls. Mit ihr zum Rennen gegangen.

An Judson Crews

4. November 1953

Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Sie können diese Gedichte behalten, solange Sie wollen, denn wenn Sie sie zurückschicken, schmeiße ich sie doch nur weg.

Ausgenommen davon sind nur die neuen ganz oben im Stapel, alle anderen wurden schon von Poetry abgelehnt sowie einer neuen Zeitschrift namens Embryo. Zwar positive Kommentare etc., aber letztlich sehen sie mein Zeug nicht mal als Lyrik an. Ich verstehe sie sogar. Grundidee ist da, aber es hapert an der Umsetzung. Ich weiß nie, wie was funktioniert. Lyrik interessiert mich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was mich interessiert. Vielleicht Unverschnarchtheit. Echte Lyrik ist tote Lyrik, egal wie hübsch sie daherkommt.

Also behalten Sie die Sachen ruhig. Sie sind der Einzige, der ihnen je so etwas wie Interesse entgegengebracht hat. Und falls ich überhaupt noch einmal etwas mache, schicke ich es an Sie.

1954

An Whit Burnett

10. Juni 1954

Bitte beachten Sie die geänderte Anschrift (323 ½ N. Westmoreland Ave., L. A. 4), dies für den Fall, dass Sie meine versoffenen Meisterwerke noch eine Weile behalten wollen.

Das von Esquire abgelehnte Stück ist die Langversion einer kurzen Skizze, die ich Ihnen vor einiger Zeit geschickt habe. Ich nehme an, für eine Veröffentlichung ist sie zu sexlastig. Ich weiß auch nicht genau, was sie bedeutet. Ich habe ein bisschen mit der Idee herumgespielt, und plötzlich ging sie mit mir durch. Vielleicht hätte Sherwood Anderson so etwas gefallen, aber er kann es ja nicht mehr lesen.

An Whit Burnett

25. August 1954

Jammerschade, dass Story den Betrieb eingestellt hat, wie vor etlichen Monaten in einer Mitteilung aus Smithtown zu erfahren war.

Etwa um dieselbe Zeit hatte ich nämlich noch eine weitere Geschichte mit dem Titel »The Rapist’s Story« eingesandt, jedoch nie wieder davon gehört. Oder kommt das vielleicht noch?

Das orangefarbene Heft mit dem weißen Band werde ich nie vergessen. Dort hatte ich immer den Eindruck, dass ich schreiben könne, was ich will – solange es nur gut genug wäre. Bei anderen Zeitschriften dachte ich das nie, vor allem nicht heute, wo alle Angst haben, jemandem auf den Schlips zu treten, und jeder ehrliche Schriftsteller verraten und verkauft ist. Ich meine, sobald man etwas schreiben will, weiß man bereits, dass es sinnlos ist. Überall fehlt es an Mut, überall sind Unbekümmertheit und Klarheit und echte Künstlerschaft verloren gegangen.

Meiner Meinung nach ging all dies mit dem Zweiten Weltkrieg vor die Hunde. Und es betrifft auch nicht nur die Kunst. Sogar die Zigaretten schmecken nicht mehr so wie früher. Tamales. Chili. Kaffee. Alles ist aus Plastik. Ein Radieschen muss nicht mehr scharf sein. Wenn man ein Ei pellt, klebt unweigerlich die halbe Schale dran. Schweinekoteletts sind ausnahmslos fettig und rosa. Die Leute schaffen sich immer nur neue Autos an und nichts sonst. Darin besteht ihr Leben: vier Räder. Städte, die nachts nur jede dritte Straßenlaterne einschalten, um Energie zu sparen. Polizisten, die wie die Wahnsinnigen Strafzettel verteilen. Trinker trifft es besonders hart, sie zahlen bereits für wenige Drinks unfassbare Summen. Hunde sind an der Leine zu führen und müssen Impfschutz haben. Selbst wer mit der Hand einen Ährenfisch aus dem Wasser zieht, braucht dafür einen Angelschein, und Comics gefährden angeblich das Kindeswohl. Männer sehen sich Boxkämpfe im Fernsehen an und wissen nicht mal, was ein Boxkampf wirklich ist. Und wenn sie mit einer Entscheidung des Ringrichters nicht einverstanden sind, schreiben sie böse Briefe und führen Klage über die Welt.

Was Kurzgeschichten angeht: Da ist nichts, kein Leben. […]

Story hat mir etwas bedeutet. Und ich denke, es gehört zum Lauf der Welt, dass so eine Zeitschrift auch wieder verschwindet. Ich frage mich, was als Nächstes dran ist.

Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich Ihnen fünfzehn oder zwanzig Storys im Monat schickte – und später, als es nur noch drei, vier oder fünf waren. Aber weniger als eine pro Woche waren es selten. Aus New Orleans und Frisco und Miami und L.A. und Philly und St.Louis und Atlanta und Greenwich Village und Houston und Gott weiß woher noch.

In New Orleans saß ich am offenen Fenster, sah hinab auf die sommernächtliche Straße, während ich diese Tasten anschlug, und selbst später, als ich die Schreibmaschine vertrunken hatte, konnte ich nicht aufhören zu schreiben. Ich konnte allerdings auch nicht aufhören zu trinken, deshalb brachte ich meinen Scheiß von Hand zu Papier, Druckbuchstabe für Druckbuchstabe, jahrelang. Und noch etwas später verzierte ich das Ganze mit Zeichnungen, um Sie auf meine Sachen aufmerksam zu machen.

Nun ja, gerade hat man mir gesagt, ich dürfe nicht mehr trinken, und so besitze ich wieder eine Schreibmaschine. Ich habe sogar eine Art Arbeit, weiß aber nicht, wie lange ich sie halten kann. Ich fühle mich schwach, werde schnell krank und bin völlig mit den Nerven runter. Ich schätze, es gibt da in meinem Kopf den einen oder anderen Kurzschluss. Und trotzdem, jetzt, da die Schreibmaschine wieder da ist, habe ich auch wieder Lust, die Tasten anzuschlagen, Zeilen aufs Papier zu bringen, eine Bühne, eine Szenerie, wo Leute auftreten, ihren Text sagen und danach die Tür wieder zumachen. Und ausgerechnet jetzt gibt es keine Story mehr.

Trotzdem möchte ich Ihnen danken, Burnett. Dafür, dass Sie es mit mir ausgehalten haben. Ich weiß, vieles von mir war ziemlich armselig. Aber es waren eben die guten Zeiten in 438 Fourth Ave. 16, und diese Zeiten sind nicht mehr, ebenso wie die Zigaretten von früher und der Wein und die schielenden Spatzen im Halbmond, alles weg. Ein Schmerz zäher als Pech. Goodbye, auf Wiedersehen.

An Caresse Crosby

9. Dezember 1954

Ihr Brief aus Italien (Antwort auf meinen) kam schon vor einem Jahr, und ich möchte Ihnen nochmals dafür danken, dass Sie an mich gedacht haben. Von Ihnen zu hören, hat mich etwas aufgebaut.

Haben Sie noch Ihren Verlag? Falls ja, ich hätte da etwas, das ich Ihnen zeigen will. Wenn Sie interessiert sind, geben Sie mir doch eine Adresse, an die ich es schicken kann, denn ich weiß nicht, wie ich Sie erreiche.

Mittlerweile schreibe ich wieder, zumindest ein wenig. [Charles] Shattuck von Accent hält es für unmöglich, für meinen Kram einen Verlag zu finden, »aber vielleicht schließt die lesende Öffentlichkeit eines schönen Tages geschmacklich zu Ihnen auf.« Guter Gott!

Ihrem letzten Brief lag eine Broschüre auf Italienisch bei. Sie überschätzen meine Bildung, ich konnte sie nicht lesen, ich bin nicht einmal ein richtiger Künstler, mir ist klar, ich mache allen nur was vor. Ich schreibe aus einem Bauchgefühl heraus: Ekel, beinahe zu hundert Prozent. Aber wenn ich sehe, was die anderen so machen, gibt es keinen Grund, damit aufzuhören. Was sollte ich denn sonst tun? […]

Daneben geht dieses Faktotum einer niederen Tätigkeit nach. Ich hasse diesen Job zwar, aber zum ersten Mal in meinem Leben besitze ich zwei Paar Schuhe (ich werfe mich nämlich gern in Schale und markiere den großen Pferdezocker, wenn ich auf die Rennbahn gehe). Seit 5 Jahren lebe ich mit einer Frau zusammen, die 10 Jahre älter ist als ich. Aber irgendwie habe ich mich an sie gewöhnt und bin viel zu müde, jetzt noch Schluss zu machen oder mir etwas Neues zu suchen.

Bitte lassen Sie mir Ihre Verlagsanschrift zukommen, falls es diese gibt, und nochmals danke, dass Sie an mich gedacht und mir geschrieben haben.

1955

An Whit Burnett

27. Februar 1955

Danke für die Rücksendung der alten Geschichten und den beigefügten Brief.

Mir geht es inzwischen etwas besser, auch wenn ich auf der Armenstation des Krankenhauses beinahe gestorben wäre. Sie murksen dort jedenfalls ziemlich rum, und falls Sie je von dieser Einrichtung gehört haben, die Geschichten stimmen wahrscheinlich alle. Ich war 9 Tage dort und bekam dafür schließlich noch eine Rechnung über $ 14.24 pro Tag. So viel zum Thema Armenstation. Habe eine Geschichte darüber geschrieben, Titel »Beer, Wine, Vodka, Whiskey; Wine, Wine, Wine« und an Accent geschickt. Ich bekam sie zurück: … »ziemlich blutrünstiges Machwerk, aber vielleicht schließt die lesende Öffentlichkeit eines schönen Tages geschmacklich zu Ihnen auf.«

Mein Gott, nur das nicht. […]

Übrigens, Sie schreiben, ich sei bei Ihnen nie veröffentlicht worden. Haben Sie zufällig noch ein Exemplar von Story aus März-April 1944?

Na schön, ich bin jetzt 34. Wenn ich es bis 60 nicht geschafft habe, gebe ich mir noch zehn weitere Jahre.

1956

Das Gedicht »A Note to Carl Sandburg« bleibt unveröffentlicht. Auch das Romanprojekt A Place to Sleep the Night gab Bukowski wieder auf, nachdem der Verlag Doubleday einige Probekapitel abgelehnt hatte.

An Carol Ely Harper

13. November 1956

Die von Ihnen erwähnten Gedichte sind noch erhältlich – aber da ich nie Durchschläge mache, erinnere ich mich an einige nur noch teilweise. Es freut mich aber besonders, dass Sie »A Note to Carl Sandburg« bringen wollen. Es ist ein eher persönliches Gedicht, da ich nicht davon ausging, dass jemand den Mut hätte, es zu drucken.

Ich bin 36 Jahre alt (geb. 16.8.20) und habe erstmals 1944 in Whit Burnetts Magazin Story veröffentlicht (eine Kurzgeschichte). Zur selben Zeit folgten weitere Storys und Gedichte in drei oder vier Nummern von Matrix und eine Geschichte in Portfolio. Wie Sie wissen, existieren diese Zeitschriften nicht mehr. Und, ach ja, eine Story und mehrere Gedichte erschienen in einem Projekt namens Write, das aber über die erste oder zweite Nummer nicht hinauskam. In den sieben oder acht Jahren darauf schrieb ich nur sehr, sehr wenig, trank dafür umso mehr. Mit der Folge, dass ich irgendwann auf der Armenstation im Krankenhaus lag, mit mehreren Löchern im Bauch, aus denen das Blut herausdrückte wie bei einem Wasserfall. Ich habe über dreieinhalb Liter Fremdblut erhalten – und überlebt. Ich bin nicht der Mann, der ich einmal war, aber ich schreibe wieder.

Gestern erhielt ich einen Brief von Dr. Hills aus Spanien, die mir mitteilt, Quixote habe eines meiner Gedichte angenommen. Daneben erscheinen ein paar Storys und Gedichte von mir in der nächsten Ausgabe von Harlequin, einer neuen Zeitschrift, die ursprünglich aus Texas kommt, aber inzwischen nach L. A. umgezogen ist. Sie haben mir angeboten, in der Redaktion mitzuarbeiten, was ich auch getan habe. Eine völlig neue Erfahrung, aus der ich vor allem eines gelernt habe: Es gibt so ungeheuer viele Schriftsteller, die gar nicht schreiben können, aber unentwegt weitermachen mit ihren Klischees und Plattitüden und Blümchen-Plots und Frühlings- und Liebesgedichten und Gedichten, die die für modern halten, weil sie in Slang abgefasst sind oder im Stakkato-Stil oder weil die erste Person Singular ausnahmslos kleingeschrieben wird und und und!!! … Nun ja, bei alledem kann ich nicht auch noch der Experiment Group beitreten, doch ich fühle mich geehrt durch Ihre Anfrage. Doch manchmal ist – das wissen Sie sicher von Ihrem eigenen Nervenzusammenbruch – einfach nicht genug Zeit. Zum einen gehe ich 44 Stunden die Woche meinem öden, ermüdenden, schlecht bezahlten Job nach, danach kommt an vier Abenden die Woche die Abendschule, macht weitere zwei Stunden plus ein, zwei Stunden für die Hausarbeiten. Ich habe einen Kurs für Werbegrafik belegt, und wenn ich durchhalte (das ist der Deal bei all diesen Abendschulen), bin ich in ein paar Jahren fertig. Und zu allem Überfluss habe ich gerade mit meinem ersten Roman begonnen, A Place to Sleep at Night. Ich erzähle Ihnen das alles auch nur so, damit Sie wissen, warum ich Ihnen im Augenblick nicht mehrere Ein-Minuten-Stücke schicken kann. Aber wie ich mich kenne, werden Sie schon bald etwas bekommen. Allerdings glaube ich nicht, dass mich die dramatische Form so begeistert, wie sie sollte. Wir werden sehen.

1958

Die vier unten erwähnten Gedichte erschienen 1959 in der ersten Ausgabe von Nomad.

An die Redaktion von Nomad

September 1958

Es freut mich sehr, dass Sie vier Gedichte gefunden haben, die Ihnen gefallen. Vier Gedichte am Stück, das ist schon ein Ding, das einen eine Weile lang trägt. Damit erschließt sich mir ein völlig neues Feld, es bedeutet neue Möglichkeiten für mich und hoffentlich auch für Sie. Wie auch immer, es ist eine schöne Sache, und das sollte ich mir von Zeit zu Zeit ruhig gönnen. […]

Zu meiner Person: Für einen angehenden Dichter wirke ich vermutlich schon ziemlich alt. Ich bin am 16. August dieses Jahres 38 geworden und sehe nicht nur ein gehöriges Stück älter aus, sondern fühle und verhalte mich auch so. Ich beschäftige mich erst wieder seit ein paar Jahren mit Lyrik, das heißt nach einer zehnjährigen und – wahrscheinlich – selbst verschuldeten Pause, die keine glückliche Zeit war, doch ihre Momente hatte. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die vertane Zeit als Totalverlust sehen – in allem, sogar in einer Niederlage, steckt noch Musik –, doch die Tatsache, dass ich schließlich mehr tot als lebendig auf der Armenstation eines Krankenhauses lag, war ein echter Tiefschlag und gab mir sehr zu denken. Kurz darauf fing ich wieder an, Gedichte zu schreiben, so übel ging es mir. Dabei hatte ich einst mit Kurzgeschichten angefangen, die sogar die Zustimmung von Whit Burnett fanden, Entdecker von W[illiam] Saroyan u.a. und Gründer des berühmten Story-Magazins. Schließlich akzeptierte er immerhin eine der 15 oder 20 Geschichten, die ich ihm pro Monat schickte, und die, die ich von ihm zurückerhielt, zerriss ich allesamt. Doch damals – 1944 – war ich noch jung und unschuldig und impulsiv, eben 24 Jahre alt. Drei oder vier Storys brachte ich in Matrix unter und eine weitere in einer internationalen Literaturzeitschrift namens Portfolio, aber dann ließ ich die Schreiberei fast ganz sein, bis ich vor ein paar Jahren mit Gedichten anfing und seither nichts anderes mache. Im ersten Jahr biss noch keiner an, danach kamen (das ist der Stand der Dinge heute) Veröffentlichungen in Quixote, Harlequin, Existaria, The Naked Ear, The Beloit Poetry Journal, Hearse, Approach, The Compass Review und Quicksilver. Weitere Beiträge sind geplant in Insert, Quixote, Semina, Olivant, Experiment, Hearse, Views, The Coercion Review, Coastlines, Gallows und The San Francisco Review. Hearse will im kommenden Jahr unter dem Titel Flower,Fist and Bestial Wail einen kleinen Band mit meinen Gedichten herausbringen … Früher habe ich einmal am L.A. City College Journalismus studiert, aber eine Zeitung sah ich höchstens alle paar Tage und das auch nur von außen und ohne jegliches Interesse. Deshalb gehe ich seit einem Jahr auf die Abendschule und belege dort verschiedene Kunst-und Grafikseminare, aber da geht es mir zu langsam und es braucht zu viel Konformität. Und so stehe ich nach wie vor ohne Beruf oder klar definiertes Talent da, und dass ich überlebe, grenzt an Zauberei. Das wäre es zu meiner Person. Nehmen Sie davon, was Sie wollen. Für eine Kurzbio reicht es allemal.

1959

An Anthony Linick

6. März 1959

[…] Ich vermute, dass viele unserer Dichter, wenn sie ehrlich sind, keinem Manifest folgen. Es ist ein schmerzhaftes Eingeständnis, aber Dichtung verfügt über eigene Kräfte und muss sich nicht ständig hinter literaturwissenschaftlichen Kategorien verschanzen. Das soll nicht heißen, dass sie völlig losgelöst und unverantwortlich irgendwelche Sentenzen ins Nichts schießt, doch ein gutes Gedicht trägt die Begründung für seine Existenz in sich selbst. Ja, ich weiß, dass es New Criticism gibt und sogar Newer Criticism und die Denkschule der Blauen Gitarre und die Engländer unter Paris Leary oder die Theorie vom starken Bild mit Epos und Flame etc. etc., doch sie beziehen sich allesamt auf Stil und Methodik und nicht auf inhaltliche Fragen, obwohl es auch hier einige Beschränkungen gibt. Aber die Kunst braucht keine Rechtfertigung, entweder es ist Kunst oder etwas anderes. Entweder es ist ein Gedicht oder es ist ein Stück Käse.

BukowskisManifesto: A Call for Our Own Critics erschien 1960 in der Ausgabe 5/6 von Nomad.

An Anthony Linick

2. April 1959

[…] Da ich gerade dabei bin: In dem »Manifest«, das ich gestern (glaube ich) an Sie abgeschickt habe, gibt es etwas, das mich stört. Ich habe zwar das Manuskript nicht mehr zur Hand, aber ich glaube, die Stelle lautete »leave us be fair«. Deswegen wälze ich mich jetzt in meinem einsamen Bett (denn die Nutten bevorzugen weniger empfindliche Schwachköpfe). Ich glaube aber, richtiger wäre »let us be fair«. Stimmt doch, oder? Was sagen die Grammatiker bei Nomad? In meiner Jugend (wo ist sie hin?) hatte ich in Englisch I am L. A. C. C. immer nur eine 5, weil ich jeden Morgen erst um 7:30 Uhr und ziemlich verkatert auftauchte. Die 5 hatte weniger mit dem Kater zu tun als mit der Tatsache, dass der Unterricht um 7:00 Uhr begann, in der Regel mit einer Fanfare von Gilbert and Sullivan, die ich in meinem Zustand sicherlich nicht überlebt hätte. In Englisch II hingegen hatte ich eine 1 oder 2, denn da hatten wir eine weibliche Lehrkraft, der auffiel, wie gebannt ich immer auf ihre Beine starrte. Womit ich letztlich nur sagen will, dass ich von Grammatik nicht viel mitgekriegt habe, und wenn ich heute schreibe, dann aus Liebe zu Wörtern, ihrer Farbe und wie man sie auf die Leinwand klatscht, daneben schreibe ich nach Gehör und mit den wenigen Sachen im Ohr, die ich über die Jahre gelesen habe. Normalerweise klappt das ganz gut, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, wie Sprache funktioniert, es ist mir auch egal. Let us be fair. Let us be fair. Let us …

An Anthony Linick

22. April 1959

[…] Ganz schnell, ehe ich auf die Rennbahn muss, sonst verpasse ich noch den ersten Lauf. Danke, dass Sie die Kritik an meinen grammatikalischen Unzulänglichkeiten mit dem Hinweis abschwächen, dass sogar frühere Kommilitonen von Ihnen Probleme mit dem Satzbau hätten. Ich glaube ja, dass es bei einigen Schriftstellern mit dem angeborenen Widerstandsgeist gegenüber Regeln zu tun hat. Und da die Grammatik, wie jedes anderes Regelwerk auch, hauptsächlich Anpassung fordert und Freiheiten eher einschränkt, schrecken sie instinktiv davor zurück. Dazu kommt, dass ihr Interesse auf andere Eigenschaften des Texts gerichtet ist wie Atmosphäre oder den Ich-Erzähler … Hemingway, Sherwood Anderson, Gertrude Stein, Saroyan, um nur einige zu nennen, haben sich immer die formalen Regeln zurechtgebogen, vor allem, wenn es um Zeichensetzung, Satzfluss und Pausen ging. James Joyce ging sogar noch weiter. Wir interessieren uns für Farbe, Form, Bedeutung, Kraft … die Pigmente, die auf die Seele hinter den Dingen verweisen. Dennoch, für mein Gefühl ist ungrammatisch nicht gleich unbelesen, und es sind die Unbelesenen und Unpräparierten, die mich stören. Diejenigen, die so leichtfertig und am liebsten in gedruckter Form damit angeben, dass ihnen ein Blick in die Vergangenheit nichts zu bieten habe, weder einen Klang noch einen primären Impuls. Man muss ja nicht gleich so weit gehen wie die von der Kenyon Review, wo der Respekt vor der Tradition so weit geht, dass jede Kreativität erlahmt.

James Boyer May war Herausgeber und Verleger von Trace, wo verschiedentlich Auszüge aus Bukowskis Korrespondenz erschienen.

An James Boyer May

Anfang Juni 1959

[…] Ich glaube, diejenigen, die meine Zurechnungsfähigkeit infrage stellen, verkennen meine dichterische Absicht. Meine Gedichte sind nicht das Ergebnis sorgfältiger Planung, sondern entstehen blind, jedes Wort ist ein Zufallsfund und folgt einem eher fließenden Konzept, von dem ich mir mehr Lebendigkeit verspreche. Hier und da scheine ich als reale Person durch, doch nur, um dem Tänzchen Eleganz und Schwung zu verleihen.

Die vier Bukowski-Gedichte aus der ersten Ausgabe von Nomad wurden von William J. Noble in Trace 32 (1959) verrissen.

An Anthony Linick

15. Juli 1959

Ganz unter uns noch ein Wort zu diesem Kritikeraas aus Trace 32. Wie dieser Korinthenkacker, dieser Moralapostel aus der Gruft der Lesebuchpoeten, dieser kleine Giftzwerg, der kein Blümchen unbeschnüffelt und keine Blüte ungerupft lassen kann, auf die Idee kommt, er könne Urteile über ernste Literatur abgeben, bleibt mir ein Rätsel und ist mit einem Achselzucken auch nicht abgetan. Für so etwas brauche ich etwas Stärkeres.

Überall schießen Literaturjournale aus dem Boden, ein riesiger Tümpel aus Pulpe für alle, die sich auf dem absteigenden Ast eingerichtet haben, egal ob Gnostiker, Weicheier oder Großmütterchen, die Kanarienvögel und Goldfische halten. Warum sich diese Reaktionäre nicht mit ihresgleichen zufriedengeben, sondern auch uns mit ihren trüben Herzensergießungen und ihrer krakenartigen Gottheit traktieren müssen, weiß ich nicht. Mit persönlich ist völlig egal, was sie in ihrer jeweiligen Vereinszeitung schreiben: Für moderne Verse brauche ich keine Almosen. Trotzdem verfolgen sie uns mit ihrem Gekeife. Warum? Weil sie bei uns Leben spüren, und das mögen sie nicht, sie würden uns am liebsten in denselben Bottich aus Rotz und Schmalz und deistischen Besinnungsgedichten werfen, in dem sie selbst schon verblödet sind.

Dr. Noble hält eine Zeile wie »ich fummle an schlaffen Brüsten« für zu derb und zu sexuell aufgeladen. Dabei gibt es kaum etwas weniger sexuell Aufgeladenes als eben das, wenngleich sicher weniger Derbes. Doch schlaffe Brüste sind sowohl in der Dichtung als im Leben eine Tragödie, und diejenigen, die das Leben leben und darüber schreiben, müssen feststellen, dass diese Realität in derselben Klasse spielt wie der Untergang Roms oder Krebs zu haben oder das Klavierwerk von Chopin. Die »Würfelpartie mit Gott« wird nämlich das Einzige sein, das uns bleibt, wenn einmal violette Blitze die Luft erfrischen und die Berge das Maul aufreißen und erstklassige Raketen eine 1-A-Landung in der Hölle in Aussicht stellen.

Aber vielleicht tue ich Dr. Noble unrecht. Vielleicht weist seine Erregung über den unerhörten Text tatsächlich auf einen Egoismus, der nicht der seine ist. Es stimmt, ich habe an konservative Blätter konservative Gedichte geliefert, doch ich habe ihnen nie gesagt: »Vogel, friss oder stirb.« Ich war nur amüsiert, dachte, ich sei mitten im Feindgebiet gelandet, und habe ihre Weiber flachgelegt und Brüste, schlaffe wie herrlich unschlaffe, befummelt und mich danach vom Acker gemacht, unbemerkt, frei wie eh und je, das geborene, gerissene Raubtier. Ich nehme an, das hat Dr. Noble gemeint, als er schrieb: »Mr. Bukowski hat ein gewisses Talent.« Nett vom ihm. Aber die unschlaffen Brüste waren auch nett.

An James Boyer May

13. Dezember 1959

Letztens wurde ich abends von einem Redakteur und einem Autor heimgesucht (Stanley McNail von der Galley Sail Review und Alvaro Cardona-Hine), aber dass sie mich in einem ziemlich chaotischen und zerzausten Zustand antrafen, ist mir nur zum Teil anzulasten. Der Besuch kam unangemeldet wie eine Wasserstoffbombe. Daher meine Frage: Wird ein Autor nach einer Publikation zum öffentlichen Eigentum, auf das jeder nach Belieben zugreifen kann, oder hat er – wie andere steuerzahlende Bürger auch – ein Recht auf Privatsphäre? Wäre es übertrieben zu behaupten, das einzige Heil für den Künstler bestehe in der Isolation vor einer allzu neugierigen Öffentlichkeit, oder muss er abwarten, bis er in Vergessenheit gerät?

Meiner Meinung nach ist es auch keine Eigenbrötlerei oder Unbescheidenheit, wenn man ohne jene Vereinsmeierei, ohne all die parasitären Seilschaften auskommen will, die sich zum gegenseitigen Nutzen um jede avantgardistische Veröffentlichung formieren.

… Na gut, am Ende tranken wir immerhin ein Bier zusammen. Das heißt, der Autor lehnte ab, sodass ich für zwei trank. Wir redeten über Villon, Rimbaud und Baudelaires »Blumen des Bösen«. (Es war gewissermaßen ein französischer Abend, da meine Besucher großen Wert darauf legten, die Titel von Bs Werken immer auf Französisch zu sagen.) Wir redeten ebenfalls über J. B. May, Hedley, Poots, Cardona-Hine und Charles Bukowski. Wir regten uns auf, wir legten uns an, wir machten nieder. Irgendwann waren Redakteur und Autor des Lästerns müde und erhoben sich. Ich sagte, es hätte mich gefreut, sie zu sehen, die Schönen und die Flatschmorcheln, die Gimlets mit den tiefen Einblicken, Luzifers betörende Lichter. Sie gingen also, und ich genehmigte mir noch ein Bier, noch ganz erschlagen von den fixen Jungs der amerikanischen Verlagswelt … Wenn das Schreiben sein sollte, wenn das Poesie sein sollte, was dann? Ich frage einen Seelenklempner: Ich habe in zwanzig Jahren Schreiben gerade einmal $ 47 verdient, und ich denke, ein Jahresverdienst von $ 2 (nicht gerechnet Briefmarken, Papier, Umschläge, Farbbänder, Scheidungen und Schreibmaschinen) berechtigt zu einem ganz speziellen Wahnsinn. Doch wenn ich mich für jede schäbige Verszeile erst an die papiernen Götter ranschmeißen muss, bleibe ich lieber für mich und genieße das Paradies in Form der Ablehnungsschreiben.

An James Boyer May

29. Dezember 1959

[…] Oft habe ich hier den isolationistischen Standpunkt vertreten, dass nur die Erschaffung eines Gedichts zählt, die reine Kunstform. Welchen Charakter ich habe oder in wie vielen Gefängniszellen ich gesessen, wie viele Nachtstationen, Wände und Saufgelage ich erlebt und wie oft einen Bogen um Herz-Schmerz-Rezitationen gemacht habe, tut nichts zur Sache. Die Seele eines Mannes oder das Fehlen derselben zeigt sich allein daran, was er auf ein leeres Blatt Papier hämmern kann. Und wenn ich auf der Rennbahn von Santa Anita oder volltrunken unter dem Bananenbaum vor meinem Fenster mehr Poesie sehe als in den lavendelgeschwängerten Kungelzimmern der Dichtkunst, geht das nur mich etwas an, und die Zeit allein wird zeigen, welcher Himmelsstrich der angemessene war, nicht irgendein Volltrottel von Herausgeber, der Angst vor den Druckkosten hat und mit Subskriptionen und Gefälligkeitsveröffentlichungen einen auf dicke Hose macht. Wenn die Jungs unbedingt eine Million machen wollen, gibt es immer noch den Markt, die einsamen Witwen mit der John-Dillinger-Masche.

Ich möchte eines Tages bloß nicht hören, dass Dillingers Gedichte besser waren als unsere und die Kenyon Review am Ende recht hatte. Im Augenblick, hier unter dem Bananenbaum, sehe ich Spatzen, wo früher Habichte waren, und ihr Lied kommt mir nicht ganz so bitter vor.

1960

An James Boyer May

2. Januar 1960

[…] ja, all die sogenannten »kleinen Journale« sind (meistens jedenfalls) ein unverantwortlicher Haufen mit irgendwelchen Jungspunden an der Spitze, die noch den Schwung der Collegezeit mitbringen und hoffen, mit so einem Projekt echtes Geld zu verdienen. Sie beginnen mit feurigen Idealen und großen Ideen und schreiben anfangs ausführliche Absagebriefe, ehe die ganze Sache sang- und klanglos eingeht und die Manuskripte hinter dem Sofa oder im Wandschrank verschwinden. Manches wird sogar gar nicht mehr beantwortet und ist für immer verloren. Vielleicht kommt irgendwann noch einmal eine lieblos betreute, schlampig gedruckte Nummer heraus, ehe sie heiraten und mit einer Begründung wie »mangelnde Unterstützung« aus der Szene aussteigen. Mangelnde Unterstützung? Wer sind sie, dass sie Unterstützung verlangen können? Was haben sie je anderes getan, als sich hinter der Fassade von Kunst zu verstecken, einen Titel für eine Zeitschrift zu erfinden, ein paar Anzeigen zu schalten und auf Beiträge zu warten, die von den immergleichen zwei-, dreihundert Leuten kommen, die sich für die Lyrikelite Amerikas halten, nur weil eine 22-jährige Dumpfbacke mit Bongotrommel und locker sitzenden Scheinchen auch noch ihre schlechtesten Gedichte akzeptiert.

An Guy Owen

Anfang März 1960

Es ist durchaus möglich, »konservativ« zu sein und gute Gedichte zu veröffentlichen. »Moderne« Literatur besitzt oftmals diese verhärtete Dreistigkeit, die insbesondere jungen Männern ohne Hintergrund oder tiefere Empfindung leichtfällt (siehe Hearse). Falsche Poeten gibt es in jeder Schreibschule, Leute, die einfach nicht dorthin gehören. Doch sind sie auch ebenso schnell wieder weg, weil das Leben sie mit anderen Dingen beschäftigt. Die meisten Dichter sind ja nur deshalb so jung, weil das Leben sie noch nicht gepackt hat. Zeigen Sie mir einen alten Dichter, und ich zeige Ihnen entweder einen Wahnsinnigen oder einen Meister. Bei Malern dürfte es nicht anders sein. An dieser Stelle zögere ich, denn obwohl auch ich male, ist es eigentlich nicht mein Gebiet. Ich glaube, es läuft dort ähnlich. Wobei mir der alte französische Hausmeister auf der Arbeitsstelle einfällt, die ich mal hatte. Ein Hausmeister auf Teilzeit, er war schon ganz krumm, und die Weinflasche war nie fern. Irgendwann entdeckte ich, dass er malte. Er malte nach einer mathematischen Formel, die ein philosophisches Bild des Lebens abgeben sollte. Er zeichnete sie sich auf, ehe er anfing zu malen. Alles folgte einem gigantischen Plan, und er [malte] das Bild dazu. Oft erzählte er von seinen Gesprächen mit Picasso, worüber ich ziemlich lachen musste. Da saßen wir, ein Büroschwengel aus der Versandabteilung und ein Hausmeister, und diskutierten ästhetische Theorie, während Männer, die zehnmal mehr verdienten als wir, nur auf die Kröten aus waren. Was sagt uns das über den American way of life?

An Jon E. Webb

29. August 1960

[…] Falls Sie eine Kurzbiografie wünschen … bedienen Sie sich aus diesem Schrott: Geboren am 16. 8. 20 in Andernach, Deutschland, spreche aber kein Wort Deutsch. Englisch ist auch nicht viel besser. Die Herausgeber sagen aber, scheißegal, Bukowski, wenn du weder tippen noch Rechtschreibung kannst und schon ewig dasselbe Schreibband benutzt. Na gut. Aber was sie nicht wissen, ist: Dieses Schreibband hat sich in meiner Nabelschnur verheddert, und seitdem versuche ich, daran zur Mutter zurückzukehren. Meistens ist mir auch gar nicht nach Rechtschreibung … ich finde, falsch geschriebene Wörter haben eine viel höhere Durchschlagskraft. Wie auch immer, ich bin alt. 40. In mir sind Entsetzensschreie und dumpfes Elend zu Zement geworden, sogar noch mehr als mit 14, als mein Alter mich zu manch unklassischer Melodie verdrosch. Wo waren wir? Erst mal einen Schluck Bier … ach ja, heute Morgen Nachricht von Targets.