9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

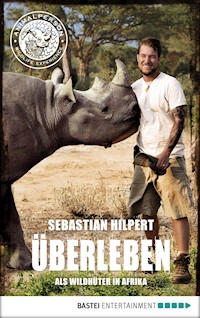

Tief im südlichen Afrika, inmitten berauschender Landschaften, wo Geparden ihm den Kopf putzen, Erdmännchen sich in seiner Achillessehne verbeißen und er einem Spitzmaulnashorn zu Fuß begegnet, erlebt Sebastian Hilpert Abenteuer, die er sich nie hätte vorstellen können. Zwölf Jahre war er Soldat und hatte sich am Ende so weit von sich selbst entfernt, dass er in eine Depression stürzte. Der Weg der seelischen Heilung führt ihn zu verwaisten Raubkatzen in der Kalahari und weiter auf eine Nashorn-Auffangstation in Südafrika, wo der Rhino War, der Krieg um die letzten Nashörner, erbarmungslos wütet. Als Volontär kümmert er sich um verwaiste und verletzte Tiere, zieht Karakale und Nashörner mit der Flasche auf und lernt die Härte der Natur wie auch die Skrupellosigkeit der Wilderer aus erster Hand kennen. Später reist er als Fotograf durch die beeindruckende Weite Namibias und arbeitet als Wildhüter in einem Wildtierreservat.

Ein Buch voller Engagement und Abenteuer in nahezu unberührter Natur und zugleich eine Geschichte des inneren Wachstums, die uns an die Verantwortung erinnert, die wir tragen: gegenüber den Lebewesen dieser Erde und uns selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Widmung

Prolog

TEIL 1 AUF INS SÜDLICHE AFRIKA

Kapitel 1 Ein erster Meilenstein

Kapitel 2 Von Windhoek aus immer nach Osten, in die Kalahari

Kapitel 3 Mein neuer Arbeitsplatz

Kapitel 4 Klein, »putzig«, bissig

Kapitel 5 Schwarzohr

Kapitel 6 Pavian in der Hose

Kapitel 7 Unter Wildhunden

Kapitel 8 Mit Raubkatzen auf Tuchfühlung

Kapitel 9 Mitten im Nirgendwo

TEIL 2 TIEF IM BUSCH

Kapitel 10 Into the wild

Kapitel 11 Von Narben und Spinnen

Kapitel 12 Ohne Ohren

Kapitel 13 Der Ausbrecher

Kapitel 14 Sturm

Kapitel 15 Vollmond

Kapitel 16 Schwalbentanz

Kapitel 17 Kruger National Park

Kapitel 18 Abschied

TEIL 3 ZURÜCK IN DIE KALAHARI

Kapitel 19 Wiederholungstäter

Kapitel 20 Rooikat

Kapitel 21 Morning-Tour

Bildteil

Kapitel 22 Orange leuchtende Augen

Kapitel 23 Grenzerfahrungen

Kapitel 24 Fieber

Kapitel 25 Von Fabelwesen, sprechenden Bäumen und Abschiednehmen

TEIL 4 AUF SAFARI IN NAMIBIA

Kapitel 26 Erste Welt

Kapitel 27 Die Wüstenstadt am Ozean

Kapitel 28 »Call the breakdown service!«

Kapitel 29 Safari, Safari, Safari

Kapitel 30 Der Ameisenbärendrache

Kapitel 31 Come, visit!

TEIL 5 STAUB UND BLUT

Kapitel 32 Hey! Ho! Let’s go

Kapitel 33 Erschreckend einfach

Kapitel 34 »Löwenjagd«

Kapitel 35 Das Interview

Kapitel 36 Auf dem Tafelberg

Kapitel 37 Auf in den Nordosten

Kapitel 38 Twee seekoeie

Kapitel 39 Spitzes Horn, spitzes Maul

Kapitel 40 Hört das denn nie auf?!

Playlist zum Buch

Danksagung

Über das Buch

Tief im südlichen Afrika, inmitten berauschender Landschaften, wo Geparden ihm den Kopf putzen, Erdmännchen sich in seiner Achillessehne verbeißen und er einem Spitzmaulnashorn zu Fuß begegnet, erlebt Sebastian Hilpert Abenteuer, die er sich nie hätte vorstellen können. Zwölf Jahre war er Soldat und hatte sich am Ende so weit von sich selbst entfernt, dass er in eine Depression stürzte. Der Weg der seelischen Heilung führt ihn zu verwaisten Raubkatzen in der Kalahari und weiter auf eine Nashorn-Auffangstation in Südafrika, wo der Rhino War, der Krieg um die letzten Nashörner, erbarmungslos wütet. Als Volontär kümmert er sich um verwaiste und verletzte Tiere, zieht Karakale und Nashörner mit der Flasche auf und lernt die Härte der Natur wie auch die Skrupellosigkeit der Wilderer aus erster Hand kennen. Später reist er als Fotograf durch die beeindruckende Weite Namibias und arbeitet als Wildhüter in einem Wildtierreservat. Ein Buch voller Engagement und Abenteuer in nahezu unberührter Natur und zugleich eine Geschichte des inneren Wachstums, die uns an die Verantwortung erinnert, die wir tragen: gegenüber den Lebewesen dieser Erde und uns selbst.

Über den Autor

Sebastian Hilpert, 33 Jahre alt, lebt in Würzburg als Fotograf. Vor drei Jahren hat er das aufregende Leben auf einer Wildtierauffangstation in Namibia für sich entdeckt. Seitdem engagiert sich Sebastian jedes Jahr für mehrere Monate vor Ort. Und wenn er hier nicht gerade versucht, wilde Tiere mit der Kamera einzufangen, Nashornbabys mit der Flasche aufzuziehen oder Wilderer zu verjagen, dann schreibt er auf animalperson.org über seine Abenteuer.

SEBASTIAN HILPERT

ÜBERLEBEN

ALS WILDHÜTER IN AFRIKA

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Dieses Buch beruht auf einer wahren Geschichte. Alles ist so beschrieben, wie der Autor es erinnert. Einige Namen, Orte und Details wurden zum Schutz der Rechte der Personen geändert.

Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Angela KuepperUmschlaggestaltung: Thomas KrämerEinband-/Umschlagmotiv: © Sebastian Hilpert; © shutterstock: Gordan | Thomas RetterathE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-7221-2

www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de

Für Nashorn, Leopard und Pangolin

Prolog

Langsam schiebt sich der tiefrote Feuerball über die Kante des Horizontes. In atemberaubend kräftigen Farben leuchtet der Himmel im Osten, von dunklem Blau über Lila zu Rotorange. Scharf zeichnen sich davor die Silhouetten der Schirmakazien ab. Die Strahlen der aufgehenden Sonne durchbrechen die Lücken im Geäst und beleuchten punktuell die Landschaft um uns herum. Tief atme ich die trockene, noch eiskalte namibische Morgenluft ein. Eine Bewegung über mir. Ich blicke auf, entdecke am wolkenlosen Morgenhimmel einen Raubadler. Scheinbar entspannt zieht er seine weiten Kreise, dann geht er von einer Sekunde auf die andere in den Sturzflug. Pfeilschnell schießt er Richtung Boden und verschwindet hinter den Bäumen aus meinem Sichtfeld. Was für eine Beute er wohl geschlagen hat? Ein Damara-Dikdik? Oder einen Kaphasen?

Wir halten direkt auf den mächtigen Tafelberg zu, der alles dominierend vor uns thront. Eine massive Felsformation, rot schimmernd im ersten Licht des Tages, die endlose Buschlandschaft um fünfhundert Meter überragend. Ein beeindruckender Anblick. Welch eine tiefgreifende Freiheit dieses weite, so unvergleichliche Land ausstrahlt. Namibia, manchmal scheint deine Schönheit mich zu überwältigen.

Ich bleibe stehen, als ich etwas am Wegesrand entdecke. Eine Spur, nicht sehr frisch, aber ich erkenne gleich die typische Katzenpranken-Form. Keine sichtbaren Krallenabdrücke, ungefähr zehn Zentimeter lang, eine fast kreisrunde Anordnung der Ballen. Dahinter weißlicher, von der Sonne ausgeblichener Kot. Es ist eindeutig, welches Tier hier sein Revier markiert hat.

»Leopard. Von der Größe der Pfote her ziemlich sicher männlich«, sage ich mehr zu mir selbst als zu meinem neun Jahre jüngeren Bruder Alex. Er steht einige Schritte hinter mir und nickt. Lässt sich wie immer nicht anmerken, was in ihm vor sich geht. Bis über die Nase hat er sein Gesicht in dem hohen Kragen seines Pullovers vergraben. Mit einer Hand umklammert er eine seiner Kameras, die andere hat er tief in seine Hosentasche gesteckt. Auch mich fröstelt es, trotz Fleece-Pullover und Jacke. Ich sehne mich nach der Wärme der afrikanischen Sonne.

Etwas steif gehen wir weiter, froh über jede Bewegung, die die Kälte aus unseren Knochen vertreibt. Dass wir den Leoparden sehen, der die Spuren hinterlassen hat, ist höchst unwahrscheinlich. Zum einen ist die Spur alt, und zum anderen sieht man die wunderschönen Raubkatzen nicht, wenn sie nicht gesehen werden wollen. Sie sind schüchtern, weichen den Menschen meist schon weit im Voraus aus. Außerdem sind sie Meister der Tarnung und des Versteckens. Der Leopard könnte drei Meter von uns entfernt im Gras liegen, und wir würden ihn nicht sehen. Das hat etwas Unberechenbares, aber ehrlich gesagt mag ich genau das.

Wir erreichen unser Ziel, einen frisch ins Erdreich gebauten, überdachten Unterstand, direkt an einem kleinen Wasserloch gelegen. Hier wird uns Wildhüter Louis in knapp drei Stunden wieder abholen. Um das Wasserloch herum entdecke ich im Matsch frische Spuren eines Spitzmaulnashorns. Es muss heute Nacht zum Trinken hier gewesen sein. Ich bin begeistert, Leoparden- und Spitzmaulnashorn-Spuren an einem Morgen! Gleich zwei meiner drei Lieblingstiere. Wie soll das denn heute noch weitergehen?

Mit gespitzten Ohren steige ich die wenigen Stufen hinab in den tief gelegten Unterstand. Er hat keine Tür, was bedeutet, dass jederzeit Wildtiere eindringen könnten. Mal sehen, ob jemand heute Nacht hier geschlafen hat.

»Bis auf etwas Paviandreck ist alles frei«, lasse ich nach kurzer Kontrolle meinen Bruder grinsend wissen. Der wartet draußen mit der schweren Ausrüstung und sucht prüfend die Umgebung ab. Wir beziehen den Unterstand, packen unsere Kameras und das Zubehör aus. Unsere Aufgaben sind klar verteilt. Er filmt, sowohl vom Boden aus als auch bei Gelegenheit mit der Drohne aus der Luft. Darin ist er Profi. Ich selbst fotografiere und organisiere.

Vom Unterstand aus blicken wir durch schmale rechteckige Öffnungen auf das Wasser. Wenn ein Tier zum Trinken kommen sollte, sind wir direkt auf Augenhöhe mit ihm. Ein absoluter Traum für jeden Wildtierfotografen.

Ein einzelner kleiner Baum steht gegenüber auf der anderen Uferseite. Er ist wie die meisten Bäume in der Trockenzeit kahl. Statt mit Blättern ist er über und über mit zwitschernden Vögeln bedeckt. Kleine blaue Angola-Schmetterlingsfinken, bunte, leuchtende Granatastrilden und dazwischen die Grauen Lärmvögel mit ihrem unverkennbaren »Elvis-Kamm«. Kaum habe ich die Kamera auf eine besonders bunte Mischung von Vögeln ausgerichtet, ertönt ein Geräusch. Und was für eines! Gänsehaut breitet sich auf meinem ganzen Körper aus. Ich lege meine Nikon aus der Hand und gehe langsam einen Schritt aus dem Unterstand heraus. Ein tiefes, röhrendes, enorm bass-lastiges Brüllen, das alles durchdringt. Es ist unvergleichlich, pure Kraft. In der Morgensonne stehend, lausche ich dem beeindruckenden Konzert, das kilometerweit über die Savanne hallt. Nach kurzer Zeit stellt sich Alex zu mir. Die Müdigkeit in seinen Augen ist verschwunden.

»Löwen?«, fragt er tonlos.

»Ja, ein weit entferntes Rudel in ungefähr dieser Richtung.« Ich deute nach Südwesten. »Und eine einzelne Stimme von dort.« Ich weise schräg hinter uns nach Nordosten. »Im Gegensatz zum Rudel ist uns der Einzelgänger der Lautstärke nach zu urteilen um einiges näher.«

Wir entscheiden uns, in beide Richtungen Ausschau zu halten. Alex blickt von innen durch die schmalen Fenster über das Wasserloch nach Norden. Ich überwache halb verdeckt, im offenen Eingang stehend, den Bereich Richtung Süden. Wir verhalten uns mucksmäuschenstill. Die Sonne hat ein wenig an Höhe gewonnen und scheint nun rotgolden über die trockene Buschlandschaft. Das Fernglas in der Hand, stütze ich mich mit den Ellenbogen am Rand des Aufgangs ab. Halte so Ausschau nach Bewegungen im Gras, zwischen den Büschen und Bäumen. Doch auch nach mehr als einer halben Stunde ist nichts passiert. Ich nehme das Fernglas herunter und erstarre augenblicklich in der Bewegung. Keine zehn Meter vor mir tritt ein Löwe seitlich aus dem hohen Gras. Ein ausgewachsenes, etwa drei bis vier Jahre altes Männchen. Deutliche Narben im Fell zeichnen bereits seinen Rücken. Sie sind Zeuge seines Überlebenskampfes in der rauen Natur. Löwenmännchen kämpfen ihr Leben lang um Reviere, um die Vorherrschaft innerhalb eines Rudels, um das Recht, sich zu paaren, und nicht wenige lassen durch brutale und entzündende Verletzungen dabei ihr Leben.

Der junge, jedoch schon reichlich kampferfahrene Löwe geht ein paar Schritte, passiert einen Dornenbusch – und erstarrt in der Bewegung. Er hat mich bemerkt. Ruckartig wendet er den massigen Schädel in meine Richtung. Die Sonne beleuchtet von hinten einen Teil seiner Mähne und lässt sie orange leuchten. Das größte Landraubtier des afrikanischen Kontinents blickt mit seinen gelben Augen direkt in meine blauen. Ein wahnsinnig intensives Gefühl. Meine Kopfhaut kribbelt. Ich fühle mich vollkommen nackt in diesem Moment. Ausgeliefert, aber auch unsagbar lebendig. Alle unnötigen Gedanken, vermeintlichen Probleme und Sorgen sind schlagartig weg. Jetzt gibt es nur mehr ihn und mich.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich in solch einer Situation bin. »Du bist der Boss«, sage ich im Stillen zu mir, »du beherrschst die Lage.« Zum Glück weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe. Durch Aufenthalte als Volontär auf Wildtier-Auffangstationen, als Fotograf auf Safaris und als Wildhüter mit Louis auf Patrouillen habe ich mir dieses Wissen angeeignet. Ich bin ganz sicher kein Vollprofi, aber ich weiß ganz genau, was man besser bleiben lassen sollte, und auch, was man auf keinen Fall tun sollte. Ich bewege mich langsam, entspannt und selbstsicher um die Ecke des Eingangs. So, als würde mich die Großkatze gar nicht interessieren. Mein Bruder wirft mir einen fragenden Blick zu.

»Da ist einer«, flüstere ich.

»Ein was?«

»Ein Löwe, männlich, keine zehn Meter entfernt.« Seine Augen weiten sich, ich kann spüren, wie sein Herz zu rasen beginnt. »Er bewegt sich seitlich zu uns. Wenn er den Weg so weitergeht, kannst du ihn auch gleich sehen. Halte deine Kamera bereit.«

Auch ich bin nervös. Sollte der Löwe, wieso auch immer, aggressiv oder neugierig sein, hätten wir ein Problem. Denn wir sind unbewaffnet. Das Einzige, was als Waffe zählen könnte, ist das Jagdmesser, das ich am Gürtel trage und lediglich als Werkzeug benutze. Völlig lächerlich gegen die rund zweihundertfünfzig Kilo schwere Raubkatze, die nur aus Muskeln, Fangzähnen und rasiermesserscharfen Krallen besteht. Ein einziger Prankenhieb, und man ist außer Gefecht gesetzt. Ich blicke langsam um die Ecke. Der Löwe ist weitergegangen, bleibt aber in dem Moment, in dem ich mich wieder zeige, sofort stehen. Unsere Blicke treffen sich erneut. Gut, ich habe verstanden – solange ich ihn offen ansehe, wird er seinen Weg nicht fortsetzen. Ich tue, als würde ich gelangweilt und leicht arrogant zwei Vögel in einem Baum gegenüber mustern, und zwinge mich, dabei ganz ruhig und gleichmäßig zu atmen. Ich spüre, dass er mich noch ein paar Augenblicke beobachtet. Dann geht er tatsächlich weiter. Als er die Flanke des Unterstandes passiert hat und vor dessen Fenstern sichtbar wird, trete ich wieder durch den Eingang neben meinen Bruder. Er filmt, ich fotografiere. Das majestätische Tier schreitet am Wasserloch vorbei. Ein weiteres Mal bleibt es stehen, fixiert uns. Ein paar dunkle Vögel fliegen im Hintergrund vorbei, machen die Szene noch dramatischer. Der Löwe blickt kurz in die Richtung, aus der er kam. Setzt dann seinen Weg auf riesigen Pranken fort. So verschwindet er wieder im hohen, trockenen Gras. Sein vernarbter Rücken ist das Letzte, das wir von ihm sehen.

Was für eine faszinierende Begegnung. Alex ist verständlicherweise ziemlich aufgekratzt, denn das hätte auch anders ausgehen können. Wenn man auf Augenhöhe mit einem körperlich völlig überlegenen Löwen ist, gilt es, die aufkeimende Angst in den Griff zu bekommen und den Impuls, wegzurennen, um jeden Preis zu unterdrücken. Denn für Raubkatzen gilt: Nur Beute rennt.

Ich kann mich noch gut an meine eigene erste Begegnung mit Löwen erinnern. Über dreieinhalb Jahre ist das nun schon wieder her. Wahnsinn, wie die Zeit verrinnt. Seitdem hat sich so unglaublich viel verändert. Vor allem ich mich selbst …

TEIL 1 AUF INS SÜDLICHE AFRIKA

Unter Wildtieren auf der Auffangstation in der Kalahari

Kapitel 1 Ein erster Meilenstein

Frankfurt–Windhoek, im Februar 2015

Noch nie bin ich auf so einem langen Flug gewesen. Noch nie bin ich allein geflogen. Noch nie wusste ich so wenig, was auf mich zukommt.

Das leicht ironische »Wonderful Life« in der schweren Version von Smith & Burrows rauscht durch meine Kopfhörer, während ich versuche, irgendwie eine halbwegs bequeme Position zum Schlafen zu finden. Klappt nicht, zu eng, zu wenig Beinfreiheit, zu unbequem. Ich lehne mich wieder in meinem Sitz zurück, blicke aus dem kleinen Flugzeugfenster. Schwärze unter mir, der Sternenhimmel über mir. Laut der Flugübersicht auf dem Display im Sitz vor mir befinden wir uns gerade über der endlosen, weiten Sahara, der größten Trockenwüste unserer Erde. Irgendwie kann ich es noch nicht vollkommen realisieren, dass ich hier in diesem Flieger sitze, statt auf einen Truppenübungsplatz oder Lehrgang befohlen worden zu sein. Statt genau das zu tun, was andere und nicht zuletzt ich selbst von mir erwarten. Es fühlt sich an wie ein Traum. Mache ich das gerade wirklich?, wundere ich mich. Meine Gedanken driften in der Zeit zurück …

*

Würzburg, zwei Jahre zuvor

Es ist März 2013, und die Welt ist grau. Wie ich den langen Winter verabscheue. Nass, kalt, ungemütlich; das Leben findet fast ausschließlich drinnen statt. Aber na gut, viel Leben findet für mich gerade sowieso nirgends statt. Ich bin, ohne dass ich es bewusst wahrnehme, mehr tot als lebendig. Alles, was ich mache, geschieht, weil ich es eben machen muss. Morgens aufstehen, schlaftrunken in die Kaserne fahren, schlechten Filterkaffee trinken, Dienst verrichten, nach Hause fahren. Zwischendurch Lehrgänge besuchen und meine Liste an Weiterbildungen verlängern. Weil es gut für den Lebenslauf ist.

Momentan mache ich eine Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker. Eigentlich reicht es mir völlig, wenn mein PC und die Programme, die ich nutze, funktionieren. Ich habe keinerlei Interesse daran, zu wissen, wie man sie programmiert oder solch ein Programm plant. Trotzdem verbringe ich seit Jahren Unmengen an Zeit damit, mir genau das einzubläuen. IT-Systemelektroniker, IT-Systemadministrator, IT-Netzwerkadministrator, IT-Sicherheitsbeauftragter und so weiter. Bald werde ich noch das Diplom für den Betriebs- und Wirtschaftsinformatiker in den Händen halten. Fast hätte ich das nicht überlebt.

Ich bin am Ende. Über die letzten Jahre hat sich immer mehr in mir angestaut. Ich reagiere fast nur noch über. Entweder bin ich aggressiv oder völlig still und ziehe mich zurück. In meiner Freizeit lenke ich mich so weit wie möglich von mir selbst ab. Doch auch das kann nicht ewig gut gehen. Ich betreibe meine Hobbys regelrecht fanatisch. Von null auf hundert, ohne Kompromisse. Kaum bin ich zu Hause, dreht sich alles nur noch um das jeweilige Hobby. Die Realität wird ausgeblendet, bis ich es nicht mehr ertrage und das eine Hobby gegen das nächste austausche. Meine Beziehung leidet massiv darunter. Lisa, meine Freundin, mit der ich zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Jahre zusammen bin, kommt überhaupt nicht mehr an mich heran. Ich sehe alles nur noch grau und verkrampft.

Auf die Idee, dass ich einfach den falschen Weg eingeschlagen habe, komme ich nicht. IT ist doch die Zukunft. Als Wirtschaftsinformatiker werde ich nach meiner Militärzeit locker dreitausend Euro netto als Einstiegsgehalt verdienen. Im öffentlichen Dienst würde ich damit auch eine gute Stelle finden. Das ist zukunftssicher, das ist richtig, sagen alle. Zweifel werden nicht zugelassen. Die anderen machen das doch auch.

Aber in mir schreit alles nach dem echten Leben, einem Leben, das meiner Persönlichkeit entspricht. Dennoch zwinge ich mich, wie alle um mich herum den vermeintlich sicheren Weg zu gehen, und werde dabei immer depressiver.

An manchen Tagen halte ich den psychischen Schmerz kaum mehr aus. Schon allein die Existenz schmerzt.

Um den Abend zu überleben, stürze ich mich in ein Online-Panzerspiel. Es gibt 1,6 Millionen Spieler zu diesem Zeitpunkt in Europa, und ich habe mich unter all den Freizeitpanzerkommandanten auf Platz dreißig hochgearbeitet. Obwohl ich unter den Top fünfzig bin, stellt es mich bei Weitem nicht zufrieden. Ich spiele wie unter Zwang, immer besser, immer mehr.

Erschütterung, »Wir wurden getroffen«, meldet eine aufgeregte Stimme im Headset. Eine Stichflamme lodert auf. Wir sind abgeschossen worden. Verdammt! Mein Team hat versagt! Ich reiße mir den Kopfhörer vom Schädel. Lisa, die auf der Couch sitzt und liest, zuckt durch meine plötzliche Bewegung zusammen. Ich stehe vom Schreibtisch auf und gehe frustriert zur Couch.

Mit weit aufgerissenen blauen Augen schaut mich Pauzi an, springt von ihrem Platz und streicht mir einmal auf Katzenart um die Beine. Ich lasse mich erschöpft auf die Couch fallen und höre ein dumpfes »Miau«. Herr Dachboden hat es sich unter der Decke zwischen Lisas Füßen bequem gemacht. Klar, es ist kalt, da heißt es leider Decke und dicke Socken statt kurzer Hose und barfuß. Verdammter Winter! Ich seufze laut und zappe unmotiviert durch die Kanäle. Negative Nachrichten, selbstverliebte Männer beim Kochen, oberflächliche und gestresste Frauen beim Klamotteneinkauf, Leute, die nichts können, aber trotzdem berühmt sind, verlogene Werbung für unnützes Zeug. Wie ätzend!

Komm, Sebastian, mach die Kiste wieder aus, sage ich zu mir selbst. Doch dann bleibe ich bei einem Sender hängen, in dem eine Doku läuft. Grüne, weite Buschlandschaft unter blauem Himmel. Leute mit kurzen Hosen, Käppis und Hüten gegen den Sonnenschein – und Geparden. Geparden?! Tatsächlich, Menschen laufen gemeinsam mit den schnellsten Raubkatzen der Welt durch den Busch. Als Nächstes reparieren sie Zäune und heben Wasserlöcher in der Savanne aus. Ich setze mich aufrecht hin und verfolge gebannt den Fernsehbeitrag. Nach zwanzig Minuten weiß ich Bescheid. Es geht um Volontäre in Namibia, um Freiwilligenarbeit auf einer Wildtier-Auffangstation. Beeindruckend! Das kommt mir so erstrebenswert vor. Einen sinnvollen Beitrag leisten, für und mit Wildtieren arbeiten, dabei das südliche Afrika entdecken. Etwas, das ich schon ewig nicht mehr gefühlt habe, keimt in mir auf. Begeisterung und Hoffnung.

Sofort aber melden sich Vernunft und Zweifel. Du das südliche Afrika entdecken? Niemals! Du machst jetzt deinen Wirtschaftsinformatiker und leistest die restlichen Jahre in der Armee ab, um dann im Anschluss in einem Büro in einer Behörde oder einem Amt an einem Schreibtisch zu sitzen und auf die Rente zu warten!

Mir wird fürchterlich schlecht bei diesem Gedanken. Aber träumen, geschweige denn Träume zu verwirklichen, das ist nur etwas für andere, davon bin ich zu diesem Zeitpunkt fest überzeugt.

Lisa hat mich aus dem Augenwinkel beobachtet. Ihr ist es am Ende zu verdanken, dass ich knapp zwei Jahre später das erste Mal nach Namibia reisen werde. Sie hat meine Begeisterung gespürt und ist nicht müde geworden, mich zu ermutigen, bis ich meine Zweifel hinter mir lasse. Im Internet suche ich nach Volontärprogrammen in Namibia. Schnell merke ich, dass man sich gut informieren muss, um nicht den Angeboten einiger schwarzer Schafe aufzusitzen, die es in diesem Bereich durchaus gibt.

Währenddessen mache ich mehr als hundert Überstunden, als Ausbilder auf einem Truppenübungsplatz. Meinem Vorgesetzten erzähle ich von meinem Plan, er erklärt sich einverstanden, mir zwei Monate freizugeben. Schließlich finde ich eine Wildtier-Auffangstation in der Kalahari, deren Bewertungen überwiegend positiv klingen. Ich mache Nägel mit Köpfen und buche meinen Aufenthalt knapp ein Jahr im Voraus.

*

Ein Blick auf das Display vor mir zeigt, dass wir die trockene Wüste hinter uns gelassen haben.

Und ich? Was habe ich hinter mir gelassen? Habe ich mich diesmal tatsächlich selbst überwunden? Trotz aller negativen Stimmen in meinem Kopf? Warum habe ich nicht wie gewohnt den kritischen und pessimistischen Gedanken nachgegeben? Diese Reise als naive Träumerei abgetan? Die Antwort lautet: weil der Punkt erreicht war, an dem es einfach nicht mehr so weiterging.

Das hier ist ein Sprung, ein Sprung ins kalte Wasser, denn ich habe das Gefühl, innerlich zu verbrennen. Vielleicht löschen die kommenden Erfahrungen ja das selbstzerstörerische schwarze Feuer in mir, vielleicht aber auch nicht. Positiv zu denken schaffe ich noch nicht, aber zumindest neutral zu sein sollte ich versuchen. Am besten erwarte ich einfach gar nichts, dann kann ich am Ende auch nicht enttäuscht werden. Bei diesem Gedanken muss ich über mich selbst lachen. Ich bestehe doch nur aus Erwartungen! Erwartungen an mich selbst – und die will ich ausschalten?! Wir werden sehen. Denn ganz tief in mir habe ich ein Gefühl, das auch von all meinen Zweifeln, meinem anerzogenen Pessimismus und meiner selbst gepflegten Skepsis nicht vollständig erstickt werden kann: Ich freue mich, freue mich auf das, was kommt. Ganz insgeheim, in mir, ohne dass es für andere ersichtlich wäre. Diese Reise ist ein gewaltiger Meilenstein für mich. Was sie auslösen, wo sie mich hinführen wird, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich weiß aus ganzer Seele, dass es unfassbar wichtig für mich ist, genau das jetzt zu tun.

Kapitel 2 Von Windhoek aus immer nach Osten, in die Kalahari

Nach knapp zehn Stunden Flug landet der Flieger in Windhoek. Etwas steif vom langen Sitzen steige ich die Metalltreppe hinunter und stehe direkt auf dem Beton des Flugfeldes. Das helle Licht blendet mich. Man spürt, dass der Flughafen auf gut eintausendsiebenhundert Metern Höhe liegt, die Luft ist trocken und dünn.

Während ich den anderen Passagieren ins Flughafengebäude folge, blicke ich mich um. Nichts als Halbwüste, so weit das Auge reicht. Ich bin von dem Nachtflug noch völlig durcheinander, fühle mich desorientiert.

Auf der Fahrt in die vierzig Kilometer entfernte Stadt sehe ich aus dem Fenster und staune. Die Landschaft ist weit und trocken. Verdorrte Büsche, dazwischen ab und an ein Warzenschwein. Eine Gruppe Paviane hockt direkt am Straßenrand. Ich reibe mir die müden Augen und sauge all die fremdartigen Eindrücke in mich auf.

Eine halbe Stunde später erreichen wir den Ostteil der Hauptstadt. Ich habe eine kleine, schöne Pension für eine Nacht im Stadtteil Klein-Windhoek gebucht. Nach einer erfrischenden Dusche entschließe ich mich, die Umgebung zu erkunden. Ich laufe am Straßenrand entlang, denn Bürgersteige gibt es hier keine. In der Ferne sehe ich das Schild eines Supermarkts. Je näher ich ihm komme, desto mehr Menschen begegnen mir. Frauen mit vollen Einkaufstüten, Männer, die am Straßenrand im Schatten eines Baumes oder Gebäudes sitzen. Die Straßen sind gut befahren, ich sehe immer wieder Pick-up-Trucks. Ihre Ladeflächen sind voll von sitzenden oder stehenden Menschen, die mir zuwinken und grinsen. Sie alle sind offensichtlich weitaus ärmer als die Menschen in Mitteleuropa, aber wesentlich besser gelaunt. Unsicher lächle ich zurück. Inmitten der fremden Stadt komme ich mir ein wenig wie ein Außerirdischer vor. Ich bin der einzige Weiße in einer Umgebung aus ausschließlich Schwarzen, eine neue Erfahrung. Dies ist ganz einfach eine andere Welt, die in nichts dem gleichkommt, was ich bisher gesehen habe. Ich bin gebannt, geflasht, finde keine Worte, die Geräusche, Gerüche, all die Eindrücke zu beschreiben. Und all das ist ja erst der Anfang meines Abenteuers.

Am nächsten Morgen werde ich vom Fahrer der Auffangstation abgeholt. Im Wagen sitzen bereits zwei Schwedinnen, eine Norwegerin, ein Däne und ein Belgier. Als Nächstes steigt ein Medizinstudent aus Köln dazu, braunhaarig, schlank, ich schätze ihn auf Mitte zwanzig.

Wir fahren nach Osten, es herrscht nur wenig Verkehr auf den gerade gezogenen, frisch geteerten Straßen. Namibia ist nach der Mongolei das am wenigsten besiedelte Land der Welt. Mit seinen 824.116 Quadratkilometern ist es zweieinhalbmal so groß wie Deutschland, hat aber nur 2,3 Millionen Einwohner. Und so passieren wir auf unserem Weg in die Kalahari nur wenige Siedlungen. Ab und an zweigt eine Sandpiste ab, die zu einer Farm oder einer Ansammlung von Hütten und Häusern führt. Dazwischen ist nichts als namibisches Buschland – einzelne niedrige Akazien, Büsche und Wüstengras. Auffallend sind die Dornen und Stacheln der Pflanzen, mit denen sie ihre meist kleinen Blätter gegen die Pflanzenfresser verteidigen.

Wasser ist knapp hier; die Hälfte des Jahres, wenn Winter herrscht, fällt überhaupt kein Regen. Der Fahrer erzählt uns, dass die namibischen Farmer ein Hauptgesprächsthema haben, wenn sie sich treffen: »Hat es bei dir dieses Jahr schon geregnet? Wie viele Millimeter pro Quadratmeter?« Jetzt, im Februar, ist hier Hochsommer und somit Regenzeit, das freut die Namibier mehr als die Touristen.

Je näher wir der Kalahari kommen, desto sandiger wird der Boden. Gelb, grau, hin und wieder ein erdiger rötlicher Ton. Einzelne Büsche und Gräser sind leicht ergrünt, es muss geregnet haben. Nach zweieinhalb Stunden Fahrt machen wir Pause im letzten Ort vor unserem Ziel: volltanken, einen Dollar für ein dreckiges WC zahlen und Milchshake in einer unbekannten Fastfood-Kette trinken. Danach geht es für eine Stunde auf einer staubigen Schotterpiste weiter.

Mich überkommt ein seltsames Gefühl, das ich nicht deuten kann. Ich bin gespannt, was mich erwartet, doch auch nervös. Mir fehlt das Vertrauen neuen Dingen gegenüber. Doch schon bald wird mich all das Neue so in den Bann ziehen, das Leben und Überleben der Tiere in dieser öden, doch auch schönen Wildnis, dass es mich von Grund auf verändert und mir neue Horizonte eröffnet …

*

Die Wildtier-Auffangstation in der Kalahari hat ihre Wurzeln in den späten Siebzigerjahren und ist ein Refugium für verwaiste, misshandelte und verletzte Wildtiere. Erklärtes Ziel der Station ist es, die Tiere so lange in einem gesicherten, möglichst naturnahen Gehege zu versorgen, bis sie wieder ausgewildert werden können. Seit einigen Jahren gibt es ein Volontärsprojekt, wo Menschen aus allen Ländern der Erde zusammenkommen, um die Tiere zu betreuen und anstehende Arbeiten rund um die Station zu übernehmen.

Das Volontärsdorf liegt etwa einen Kilometer von den Hauptgebäuden, der sogenannten Farm, entfernt. Es besteht aus knapp einem Dutzend Holzhütten; die neueren sind auf kurzen hölzernen Stelzen gebaut, die alten auf einem Betonfundament. Ich teile mir eine der rustikalen Hütten, die auch schon bessere Tage gesehen hat, mit Rick, einem jungen Belgier, Magnus, einem schüchternen Dänen, und dem Kölner Medizinstudenten, den ich wegen der ausschließlich langen Hosen, die er trägt, bald Dr. Long Trousers nenne.

Die Sanitäranlagen befinden sich außerhalb der Hütte, es sind einfache Wellblechverschläge und sie tun ihren Dienst, denke ich mir. Ich packe aus und fühle mich etwas verloren. Die Hitze ist erdrückend.

Als es dunkel wird, laufe ich zu der halb überdachten Gemeinschaftsunterkunft am Rand des Volontärsdorfes.

Jeden Freitag findet nach dem Abendessen hier die Vorstellungsrunde statt. Zuerst sind die Neuankömmlinge, die Newbies, an der Reihe. Gesprochen wird Englisch, eine Sprache, mit der ich bislang nie wirklich warm geworden bin. Angestrengt versuche ich, die unterschiedlichen Akzente der rund vierzig bis fünfzig Freiwilligen zu verstehen. Über die Hälfte sind Skandinavier, ansonsten überwiegend Niederländer, Deutsche, Österreicher und Schweizer.

Die Vorstellungsrunde läuft immer gleich ab. Jeder sagt, wie er heißt, woher er kommt, was er zu Hause macht, ob er Single oder vergeben ist, wie viele Wochen er bleibt und ob er Dog- oder Catperson ist. Die meisten geben an, »Hundemenschen« zu sein. Wenn es nach dem ginge, was man am liebsten mag, müsste ich »Animalperson« antworten, denn Tiere interessieren und begeistern mich ganz allgemein. Aber hier will man offenbar wissen, welchem Tier der eigene Charakter näher ist. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und mag sie sehr, Katzen aber habe ich lieben gelernt. Ihre Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und freiheitsliebende Natur sagen mir persönlich viel mehr zu. Deshalb antworte ich »Catperson«, auch wenn »Animalperson mit der Priorität auf Katzen aller Art« mich am besten beschreiben würde.

Im Anschluss an uns Newbies stellen sich die Mitglieder der einzelnen Gruppen vor, die ganz unterschiedliche Aufgaben vom Caretaker für Tierbabys über tiermedizinische Betreuung bis hin zu Forschungsprojekten umfassen. Im Anschluss daran müssen sie noch ihr jeweiliges Gruppenlied singen, die Melodie eines bekannten Songs mit umgeschriebenem, auf die Arbeiten der Gruppe angepasstem Text. Ein etwas peinlicher Moment, aber auch der geht vorüber. Ich fühle mich ein wenig wie ein Außenseiter, tue mich noch schwer, unbefangen auf andere zuzugehen, hier in dieser ungewohnten Umgebung, wo nichts so ist, wie ich es kenne.

Es ist spät geworden, unsere Einweisung und der Rundgang durchs Dorf werden erst morgen stattfinden. Ich kann es kaum erwarten, die Tiere kennenzulernen, denn ihretwegen bin ich hier.

Als ich zurück zu meiner Hütte gehe, stolpere ich fast über ein massiges Wesen, das sich mitten auf dem Weg niedergelassen hat. Mit seiner graubraunen, spärlich behaarten Haut, den Warzen im eigentümlich geformten Gesicht und den Hauern handelt es sich unverkennbar um ein Warzenschwein.

»Das ist Bacon, unser Alpha-Keiler. Der ist zahm, aber er duldet hier keine anderen Warzenschweine«, sagt Sandy, eine Biologiestudentin aus Österreich mit langen dunkelblonden Haaren und ausgeprägtem Wiener Dialekt. »Pass besser auf deine Sachen auf, der frisst alles.« Und schon verschwindet sie in der Dunkelheit zwischen den Hütten.

Bacon grunzt, reckt die Schweinenase und rappelt sich auf. Sprachlos blicke ich ihm hinterher, wie er zu den Duschen stapft und sich in einer Kabine breitmacht. Ich blinzle verdutzt. Ein Warzenschwein, das Bacon heißt und in der Duschkabine schläft? Wenn das schon so anfängt, was wird mich hier dann wohl noch erwarten?

Kapitel 3 Mein neuer Arbeitsplatz

Am nächsten Morgen begrüßt uns Alice, die Gründerin der Kalahari-Auffangstation. Ich schätze sie auf Ende sechzig, sie wirkt auf den ersten Blick sympathisch und äußerst tierlieb. Mit dabei hat sie ein Pavianbaby, ihr derzeitiges Pflegekind, wie sie uns erklärt. Ein Koordinator führt Dr. Long Trousers, die skandinavischen Volontäre, die tags zuvor mit mir hier angekommen sind, und mich über das Gelände der Auffangstation, um uns anschließend in unsere Tätigkeiten einzuweisen. Ich habe Mühe, den Akzent des alten, wettergegerbten Südafrikaners zu verstehen.

Unsere erste Station ist ein Entwicklungshilfe-Projekt: die Vorschule für die San-Kinder, die sich einen knappen Kilometer vom Volontärsdorf entfernt befindet. Das Volk der San, auch Buschmänner genannt, sind die eigentlichen Ureinwohner Namibias. Sie haben eine gelblich-bräunliche Haut, eine eher geringe Körpergröße von eins vierzig bis eins sechzig und sprechen eine interessante Klicksprache, bei der sie mit der Zunge schnalzen. Der Film »Die Götter müssen verrückt sein« von 1980 hat Buschmänner über das südliche Afrika hinaus bekannt gemacht. In Wahrheit können sie in der heutigen Zeit kaum mehr so leben, wie es ihrer Tradition entspricht. Mit einer Stammeslinie, die vor mindestens zehntausend Jahren ihren Anfang nahm, sind sie wohl das älteste Volk der Welt. Die San waren über Jahrtausende reine Sammler und Jäger, bis die Europäer Afrika kolonialisierten. Als rückständig verschrien, versklavt und vertrieben, litten sie Jahrhunderte unter der Kolonialherrschaft, aber auch anderen Stämmen, die in ihr Gebiet einwanderten, wie den Herero oder Nama. Noch heute gibt es keine Lobby, die sich für sie einsetzt, und die Regierungen der Länder, in denen sie noch leben, interessieren sich kaum für sie. Somit sind sie einer der großen Verlierer im heutigen Afrika. Wie ich erfahre, arbeiten einige San für Alice und leben in einer kleinen Dorfgemeinschaft neben der Farm. Die Vorschule hat sie für die dortigen Kinder gegründet.

Rechter Hand befindet sich der Carpark. Er ist das Revier einer kleinen, zutraulichen schwarz-weißen Katze, die neugierig um unsere Gruppe herumstreicht. Ansonsten sind hier Geländefahrzeuge, Käfigwagen, Safariwagen, Traktoren und ein Lkw abgestellt. Dahinter befindet sich der Kühler-Container, in dem das Fleisch für die Raubtiere aufbewahrt und jeden Morgen durch den eingeteilten Guide zurechtgesägt wird. Hauptsächlich handelt es sich um alte Esel und Pferde von Farmern aus der Umgebung, die als Fleischlieferanten für die vielen Carnivoren der Auffangstation dienen.

Wir öffnen das erste Tor der Farm, hier herrscht eine Gruppe Gänse als Wachhunde. Linker Hand befindet sich die Mechanikerhalle, die von einem freundlichen, untersetzten Mann regiert wird. Heute trägt der grinsende Kerl, der nur noch einen Teil seiner Zähne besitzt, sein Lieblings-T-Shirt, auf dem steht: »Die Kalahari-Auffangstation ist nichts für Pussys.« Damit hat er wohl recht, zumindest, wenn man den Worten unseres Koordinators Glauben schenkt: »Das hier ist kein Streichelzoo, und wer von euch nicht damit klarkommt, dass Fressen und Gefressenwerden ein Bestandteil der Natur sind, wird es sehr schwer haben. Die Natur ist nun mal kein Disney-Zeichentrick-Film.« Im Klartext: Wer sich hier anmeldet, der ist zwar freiwillig hier, verpflichtet sich aber, zu arbeiten, sich einzugliedern und gewisse Härten in Kauf zu nehmen.

Gegenüber befindet sich das Zuhause eines sehr aggressiven Pavianmännchens ohne Schwanz. »Bei ihm solltet ihr eine Armeslänge Abstand zu den Gittern halten«, erklärt der Koordinator. Daneben, in einem Gehege mit einem kleinen Hügel in der Mitte, residiert in einem Erdloch Gumbi, ein altes, entspannt wirkendes Schabrackenhyänenmännchen. Links von uns befindet sich die »Food Prep Area«, ein Extrabereich, in dem zweimal täglich das Futter für die Tiere auf der Farm von Volontären zubereitet wird. Sofort habe ich den Geruch von Blut und Fleisch in der Nase. Denn dort schneidet man nicht nur Karotten und Äpfel klein, sondern hat auch mal ein vierzig Kilo schweres Eselhinterteil inklusive Schwanz, Fell und Genitalien auf dem Tisch liegen, das man in passende Portionen für Mangusten, Erdmännchen, Geparden oder Hyänen schneiden darf.

Als wir durch das zweite Tor treten, befinden wir uns auf einer großen grünen Wiese, welche die umzäunte Farmanlage dominiert. Um das Gras in diesem trockenen Land grün halten zu können, wird es täglich mit dem Abwasser der Auffangstation gegossen. Wenn die Sprenkelanlage angestellt ist, sollte man also nicht unbedingt durch das Wasser laufen, geschweige denn davon trinken.

An den Rändern der Farm sind ein paar kleinere Gehege untergebracht. Es sind aber nur wenige, die meisten Gehege sind weitläufig angelegt und befinden sich in der weiteren Umgebung der Farm.

Unser Weg führt uns an den Büros und den privaten Räumen der Gründerin Alice sowie den Wohnräumen der Angestellten vorbei. Zweihundert Meter weiter geradeaus steht die »Lapa«, ein großes reetbedecktes Haus unter einem noch größeren Baum. Dort befinden sich die Bar und das Restaurant für die Gäste, die in den Lodges in der Nähe der Farm übernachten und die Auffangstation als Touristen besuchen.

Im Schatten des großen Baumes neben der Lapa erklärt uns der Koordinator den Tagesplan. Unwillkürlich denke ich an zu Hause. 05:50 aufstehen, rasieren, Zähne putzen, Uniform anziehen. Anschließend Fahrt in die Kaserne, schlechten Filterkaffee trinken, bis 17 Uhr arbeiten, wenn nichts Besonderes anfällt, wie Übung, Lehrgang, Schießen. Dann heimfahren, kochen, unzufrieden sein, ohne den genauen Grund zu erkennen, ablenken, schlafen. Ich verdränge die aufsteigenden diffusen Gefühle und versuche aus dem fürchterlichen Akzent des Koordinators schlau zu werden.

06:20

Einer der Koordinatoren oder Guides fährt mit einem bis zwei Volontären die großen Gehege abseits der Farm ab. Grund: Kontrolle und Messung der elektrischen Zäune, damit man nicht Gefahr läuft, beim nächsten Spaziergang einer Gruppe Löwen oder Afrikanischen Wildhunden zu begegnen.

07:00

Frühstück für alle Volontäre im Gemeinschaftshaus mit Blick auf das Wasserloch.

08:00

»Tree-Meeting«: Einteilung der Gruppen in die anfallenden Tätigkeiten. Danach hat jede Gruppe täglich dieselben Tiere nach einem festen Plan zu versorgen. Meist werden hierfür je zwei bis vier Leute eingeteilt. Alle anderen erhalten Aufgaben, die sehr unterschiedlich sein können, wie zum Beispiel »Tracking«, also Spurenlesen in der Wildline, dem neuntausend Hektar großen Gebiet der Auffangstation, in dem Tiere frei leben und jagen. Einige wenige ausgewilderte Geparden haben dort ein Zuhause gefunden. Auch »Walks« stehen an, also Spaziergänge außerhalb des normalen Aufenthaltsgebiets mit Tieren, die auf der Farm aufgewachsen sind. Das können normale Hunde, aber auch Paviankinder oder sogar Geparden sein.

Bei der »Morning-Tour« füttert man die Tiere in den großen Gehegen, und bei der »Interaktion« geht es um den Kontakt zu verschiedenen Tieren auf der Farm. Laut unserem Koordinator kann das lustig bis schmerzhaft sein mit Pavianbabys, sehr ruhig mit Meerkatzen-Omis und entspannt oder actionreich mit jungen Geparden-Waisen.

Bei der »Farmwork« schließlich muss man Feuerholz besorgen, Gehege bauen, Zäune reparieren und große Gehege reinigen, die weiter außerhalb liegen. Unser Koordinator erzählt, dass beim Reinigen die Tiere in dem unübersichtlichen Gelände anwesend sind und es sich deshalb meist auf das Entfernen von Knochenresten beschränkt.

Farmwork ist bei vielen Volontären unbeliebt, hauptsächlich deshalb, weil es die körperlich anstrengendsten Arbeiten beinhaltet.

In Kürze werde ich meine eigenen, einschlägigen Erfahrungen mit Gehegen und Elektrozäunen sammeln, aber das ahne ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.

12:30

Pause und Mittagessen im Volontärsdorf. Laut unserem Koordinator eine gute Zeit, um zum Beispiel seine Socken oder Unterhosen in dem Becken bei den Duschen zu waschen. Das sind die einzigen Kleidungsstücke, die man selbst reinigen muss. Alles andere kann man einmal in der Woche in der Wäscherei der Farm bei den San-Frauen abgeben.

15:00

Zweites Tree-Meeting. Einteilung der Volontäre auf die Aufgaben am Nachmittag.

19:00

Abendessen, wie alle anderen Mahlzeiten auch wieder im Volontärsdorf. Im Anschluss Freizeit – wie man diese gestaltet, bleibt einem meist selbst überlassen. Eine Ausnahme bildet immer der Mittwochabend. Dann findet die »Lapa-Night« statt, eine zur Verabschiedung der abreisenden Volontäre am nächsten Tag gedachte Motto-Party.

Uns allen wird klar, dass hier tatsächlich Arbeit ansteht. Mit Erholungsurlaub hat das nichts zu tun, man bekommt dreckige Hände, Schrammen, Kratzer und Bisse an Armen und Beinen statt eines Cocktails mit Schirmchen am Pool, nachdem man ein paar Tiere gestreichelt hat. Doch das ist genau nach meinem Geschmack. Ich will arbeiten, mich verausgaben, etwas Sinnvolles tun. In gewisser Weise gibt mir der straffe Zeitplan Halt. Einen Rahmen, in dem ich funktionieren kann. Dass es nicht ums Funktionieren geht, sondern um leben – sich freiatmen, fühlen, sich spüren, hinterfragen, suchen, sich erfahren –, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und doch erlebe ich einen Perspektivwechsel, der mich nach und nach in die richtige Richtung treiben wird.

Außerdem wartet das erste Abenteuer auf mich. Zwar nicht mit anmutigen und geschmeidigen Raubkatzen, aber Zähne bekomme ich dennoch zu spüren.

Kapitel 4Klein, »putzig«, bissig

Mit meiner Gruppeneinteilung als Caretaker für verwaiste Tierbabys und verletzte Tiere bin ich mehr als zufrieden – auch wenn ich bald merke, dass die Grenzen zu den anderen Aufgaben sich recht fließend gestalten. Die Erdmännchen, die mein Team zu versorgen hat, zählen nämlich weder zu den Babys und Waisen noch sind sie verletzt, glücklicherweise.

Erdmännchen sind fünfundzwanzig bis dreißig Zentimeter kleine Mitglieder der Mangusten-Familie, deren Schwanz noch mal um die zwanzig Zentimeter misst. Die klugen, geselligen Tiere mit dem hellbraunen Fell und den schwarzen Flecken um die Augen leben in Gruppen zusammen. Touristen sind immer ganz aus dem Häuschen, wenn sie ihnen begegnen. Sie sehen aber auch niedlich aus, wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen und »Männchen machen«, um die Umgebung zu überwachen. Viele lässt ihr »putziges« Äußeres jedoch vergessen, dass sie Raubtiere sind und ein dementsprechendes Gebiss haben.

Auf der Wildtier-Auffangstation lebt ein Dutzend der kleinen Räuber in Zweier- bis Vierergruppen in Gehegen, die von einer ein Meter zwanzig hohen Betonmauer umgeben sind.

Sie alle wurden zuvor von irgendwelchen Leuten als Haustiere gehalten, bis diese merkten, dass es doch keine gute Idee ist, Wildtiere zu domestizieren. Als Babys sind sie ja so süß, aber auch Erdmännchen werden nun mal größer, versuchen überall Löcher zu buddeln und knabbern alles an, vom Fernsehkabel über die Möbel bis zum Hund. Stubenrein sind sie natürlich auch nicht und markieren eifrig überall im Haus ihr Revier. Während einige Leute die Tiere einfach in der für sie völlig fremden Wildnis aussetzen, haben andere zumindest so viel Verstand, sie zu Auffangstationen zu bringen. So wie diese Exemplare hier.

Mein Team ist für eine Dreiergruppe verantwortlich. In der Food Prep Area fülle ich ein Schälchen mit Apfelstücken, zwei Hühnereiern und etwas Eselfleisch, so wie es auf der Aufgabentafel steht. Dieses Schälchen soll ich nun in das Gehege der drei Erdmännchen stellen, außerdem das Wasser austauschen und den Sand reinigen. Eigentlich keine große Sache. Ich setze mich seitlich auf die Mauer, ziehe das rechte Bein nach und lasse mich in das Gehege gleiten. Ein Erdmännchen kommt sofort schnurstracks auf mich zu. Ich stelle das Schälchen mit dem begehrten Futter ab und begrüße den heranstürmenden Gehegebewohner mit einem launigen »Na, da hat es ja jemand sehr eilig«.

Im nächsten Moment huscht das Erdmännchen knurrend zwischen meinen Füßen hindurch, beugt den Kopf unter meinem linken Knöchel hindurch, erreicht so meine Achillesferse und beißt kräftig zu.

Ich bin mehr überrascht über den Blitzangriff, als dass es wehtut. Außerdem habe ich mir das wohl selbst zuzuschreiben, denn ich Anfänger bin barfuß ins Gehege gestiegen. Aber das wirklich Blöde ist, dass das Tier keine Anstalten macht, loszulassen.

Hm, gut, nichts Unüberlegtes machen, sage ich mir. Vielleicht lässt es los, wenn ich das Gehege, das ja sein Revier ist, wieder verlasse. Also springe ich mit meinem Hintern voran wieder auf die Mauer und hebe die Füße an. Aber das kleine, knurrende Etwas denkt überhaupt nicht daran, loszulassen. Stattdessen lässt es alle Pfoten hängen, macht sich möglichst schwer und schwingt sich mit dem ganzen Körper von links nach rechts. Ein Außenstehender würde vermutlich denken, ich hätte einen zappelnden, fleischfressenden Pelzfisch am Bein hängen.

So langsam erreicht der Schmerz mein Gehirn. Trotz des kleinen Kopfes schätze ich, dass das Gebiss meines Angreifers dem einer Hauskatze gleichkommt. Zusammen mit der klug ausgewählten Bissstelle wird das Ganze langsam unangenehm.

Nachdem meine erste Strategie versagt hat, lasse ich mich wieder ins Gehege sinken. Die beiden anderen Erdmännchen blicken um die Ecke eines Erdhügels und beobachten verdutzt das Schauspiel aus sicherer Entfernung. Was tun? Ich kann das vielleicht siebenhundert Gramm schwere Tier ja nicht treten oder wegschlagen. Die Gefahr wäre viel zu groß, dass ich es dabei ernsthaft verletze. Außerdem bohren sich seine vier Eckzähne fest in meine Ferse, und wenn ich es wegreiße, wird die Wunde wahrscheinlich erst richtig unangenehm.

Da kommt mir eine Idee. Ich greife mit beiden Händen zu und ziehe mit jeweils einer Hand an Unter- und Oberkiefer, bis die Zähne aus meinem Fleisch sind. Das passt dem mutigen Tier überhaupt nicht. Es gehört sich ja auch nicht, dass sich die Beute einfach wieder dem Räuber entzieht, und deshalb beschwert es sich lautstark. Ich packe das zappelnde Fellbündel am Genick und setze es mit einer Hand so weit weg von mir wie nur möglich. Um es eine halbe Sekunde später an meinem Handgelenk hängen zu haben. Triumphierend knurrt es wieder, und ich kann nicht anders, ich muss lachen. Diese Entschlossenheit ist beeindruckend und mutig, wenn auch gleichzeitig etwas unüberlegt.

Als Nächstes ziehe ich die Kiefer nur mit den Fingern einer Hand auseinander, packe das Erdmännchen am Genick, lasse es am ausgestreckten Arm in den Sand fallen und springe gleichzeitig auf die Mauer. Dort bleibe ich erst mal sitzen, atme auf und schaue nach unten ins Gehege. Die beiden Beobachter haben mittlerweile damit begonnen, das Futterschälchen zu leeren. Das Angriffs-Erdmännchen aber läuft aufgebracht mit steil aufgestelltem Schwanz direkt unter mir an der Mauer auf und ab. Dabei knurrt und brummt es und sieht immer wieder wütend zu mir auf. Aus meinen Wunden läuft das Blut und färbt langsam mein Handgelenk sowie meine Ferse rot. Also wende ich mich zum Gehen und versorge die Bisse mit meinen eigenen Medikamenten.

Die nächste Fütterung übernimmt ein Volontär aus Dänemark. Mit beruhigenden Worten nähert er sich dem kleinen Terminator und stellt die Futterschale vor ihn hin. Leider macht er den Fehler, sich dabei vertrauensvoll hinunterzubeugen – und bekommt einen ordentlichen Biss in die Nase ab.

Das Erdmännchen ist nicht das einzige Tier, das für zweifelhafte Unterhaltung sorgt. Dr. Long Trousers, der seinem Namen nach wie vor gerecht wird, macht seine Erfahrungen mit dem verfressenen Bacon. Schon bei unserem ersten Treffen hatte ich den Eindruck, dass der Medizinstudent etwas von einem Hipster an sich hat. Auf jeden Fall hat er unnötigerweise sehr neue und sehr teure Sneakers mit nach Namibia gebracht, die er an diesem Tag zum Lüften auf die Veranda unserer Hütte stellt. Fehler! Bacon, der in der Woche zuvor dabei erwischt wurde, wie er durch die Fliegengittertür einer Hütte brach und dort von Schokolade über Sonnencreme bis hin zu Kopfhörern alles anfraß, was er nur kriegen konnte, lehrt uns effektiv die Grundregeln im Umgang mit Warzenschweinen: Zum einen lasse niemals die Hüttentür unbeaufsichtigt offen stehen, sonst hast du womöglich einen immer hungrigen, rund hundertfünfzig Kilo schweren Keiler in deiner Unterkunft stehen. Und zum anderen lasse auch draußen nichts in Reichweite eines Warzenschweins stehen oder liegen, sonst ist es ziemlich sicher weg oder gefressen. Und so muss Dr. Long Trousers sich dann auch mit einem einzelnen Sneaker zufriedengeben, der zweite taucht nicht mehr auf, nachdem Bacon ihn als eine Art Kaugummi verwendet hat.

So vergeht mein erster Vormittag als Volontär schmerzhaft bis vergnüglich. Dr. Long Trousers und ich sitzen in einer Pause auf den Holzpfosten vor einem Pool voller toter Käfer, der wohl eine ganze Weile nicht gereinigt worden ist, hören »Inertia Creeps« von Massive Attack und beobachten Bacon, als plötzlich Sandy vorbeigelaufen kommt.

»Hier ist grade urviel los«, ruft sie in ihrem Wiener Dialekt. »Habt’s ihr schon das von den Karakalen gehört?«

Ich schüttele den Kopf.

»Das Karakalweibchen hat vorgestern geworfen und gleich ihr erstes Junges gefressen. Die zwei anderen mussten wir dann urschnell aus dem Gehege holen, bevor sie die auch noch töten konnte.«

Neugierig springe ich vom Pfosten und schließe mich Sandy an, um die Karakale zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht viel über die Schwarzohren, aber das wird sich schon bald ändern. Denn ich darf der Pflegevater der Babys werden.

Kapitel 5 Schwarzohr

Der erste Karakal, den ich zu sehen bekomme, ist Samar, ein ausgesprochen großes Exemplar seiner Art. Zusammen mit Juliette, der Mutter der Jungen, lebt er in einem großen Gehege am Rand der Farm. Wieso die beiden auf der Auffangstation sind, weiß ich nicht, vermutlich sind sie als Waisen oder verletzte Tiere hergekommen.

Karakale sind menschenscheue Raubkatzen mit einer Schulterhöhe von vierzig bis fünfzig Zentimetern. Wegen ihrer Größe und ihres Erscheinungsbildes werden sie auch als Wüstenluchse bezeichnet, sind jedoch nicht direkt mit den Luchsen verwandt. Das Wort Karakal stammt aus dem Türkischen, karakulak bedeutet so viel wie »Schwarzohr« – eine passende Bezeichnung, denn die spitzen schwarzen Ohren mit den ebenfalls schwarzen Pinseln an ihrem Ende sind typisch für diese Katzenart. Das Fell ist ockergelb bis rötlich braun, weshalb sie auf Afrikaans auch rooikat genannt werden. Der Schwanz ist halb lang, die Hinterbeine sind länger und kräftiger als die Vorderbeine. Das macht den Karakal nicht nur zu einem hervorragenden Sprinter, sondern auch zu einem enorm guten vertikalen Springer, der aus dem Stand heraus bis zu dreieinhalb Meter hoch springen kann. Eine beeindruckende Leistung! Während meines Aufenthalts beobachte ich einen Karakal, der mit einem solchen Sprung ein vorbeifliegendes Perlhuhn reißt. Beute des reaktionsschnellen Räubers sind neben Vögeln vor allem Mäuse, Hasen und kleine bis mittelgroße Antilopenarten. Aber auch vor Schafen und Ziegen macht er nicht halt, schließlich wird der Lebensraum der Tiere immer bedrohter, und Schafe und Ziegen sind im Gegensatz zu fluchterfahrenen Antilopen leichte Beute. Leider töten Karakale häufig nicht nur ein Tier, sondern es gibt Nächte, in denen ihnen gleich zwanzig bis vierzig zum Opfer fallen. Der Grund dafür liegt in der Panik, die bei einem Karakal-Angriff unter den Herdentieren ausbricht. Durch den entstehenden Lärm könnten Konkurrenten wie andere Karakale, Schakale, Hyänen oder Löwen angelockt werden, die dem Jäger die Beute streitig machen würden. Also sorgt er auf seine Weise für Ruhe. Ein Umstand, für den der Karakal bei Viehfarmern geradezu verhasst ist. Und Namibia scheint hauptsächlich aus Viehfarmern zu bestehen. Eine Entschädigung für gerissenes Vieh wird in afrikanischen Staaten selten geleistet, und wenn, dann in zu geringem Maße. Da Raubtiere einen Farmer in seiner Existenz bedrohen können, schießen die meisten die Eindringlinge, egal, ob es ein Karakal, ein Gepard, ein Rudel vom Aussterben bedrohter Afrikanischer Wildhunde oder ein bedrohter Leopard ist. Es bekommt ja sowieso niemand mit, der nächste Nachbar kann schon mal hundert oder mehr Kilometer entfernt wohnen. Und der ist wahrscheinlich auch ein Viehfarmer und würde das Gleiche tun. Mittlerweile ist fast alles Land in Namibia großflächig eingezäunt und befindet sich in Besitz. Wenn die dort lebenden Wildtiere Glück haben, wird es als Safari-Wildtierreservat genutzt, wenn sie weniger Glück haben, als Weideland. Und dann stellen in dem trockenen Land nicht nur Raubtiere eine Bedrohung dar, sondern auch wilde Grasfresser, die dem eigenen kostbaren Vieh die Nahrung nehmen. Mensch und Wildtier, ein sehr schwieriges Thema, das mir in Namibia immer wieder begegnen wird und mich nicht mehr loslässt.

Der schöne, geschmeidige Samar fasst binnen weniger Tage Vertrauen zu mir und lässt es zu, dass ich mich ihm annähere. Bald schon kann ich mich in seinem Gehege auf den Boden setzen, und er kommt auf mich zugelaufen, um mich mit seiner Nase zu berühren. Ein faszinierendes Tier!

Auch wenn Samar halbwegs zahm ist, darf man nicht vergessen, dass es sich bei ihm um ein Wildtier handelt, eine Raubkatze mit einem natürlichen Killerinstinkt. Dementsprechend handelt er auch. Als eine junge Hauskatze aus Versehen in sein Gehege gerät, macht er kurzen Prozess mit ihr. Wir können sie leider nicht mehr retten. Aber böse kann ich Samar auch nicht sein, schließlich ist dies sein natürliches Verhalten. Ich setze mich zu ihm, und er wirft mir aus seinen grünen Augen nur einen Blick zu, der so viel sagt wie: »Hey, wo hast du meine Beute hin? Das war doch mein Kill.«

Als ich Samars und Juliettes Junge das erste Mal sehe, sind sie nicht mehr als eine Handvoll Katze und haben die Augen noch geschlossen. Alice, die Gründerin der Station, kümmert sich um die neugeborenen Karakale, die Bonnie und Jessy genannt werden. Da sie zur gleichen Zeit ein Pavianbaby in Pflege hat, kann sie die Versorgung bald nicht mehr allein übernehmen. Und deshalb darf ich mich zwei Wochen nach ihrer Geburt um sie kümmern.

Unter Alices äußerst kritischer Aufsicht bereite ich zum ersten Mal die Milch für die beiden Schwarzohren zu. Nachdem das geklappt hat, übernehme ich mit einer meist wechselnden Volontärin drei bis vier Fütterungen pro Tag. Eine neue Erfahrung, ich habe zuvor noch nie einem Lebewesen die Flasche gegeben. Es weckt den Beschützerinstinkt in mir. Nachts schlafen die beiden in einem großen, offenen Karton in Alices Schlafzimmer. Tagsüber werden sie in einem extra abgesicherten großen Käfig in dem Garten hinter der Küche untergebracht.

Die Fütterungen verlaufen gut, die Jungen haben inzwischen die Augen geöffnet und werden immer abenteuerlustiger.

Bonnie ist der Mutigere des Geschwisterpaars und ziemlich frech. Nach wenigen Tagen hat er meine Zehen entdeckt und beißt liebend gern hinein. Seine Schwester Jessy ist vorsichtiger, schüchterner, aber nicht weniger neugierig. Mir scheint, sie braucht einfach etwas länger, um mit einem warm zu werden. Es ist nicht schwer, sie von ihrem Bruder zu unterscheiden, denn die Spitzen ihrer Ohren hängen leicht herunter.

Ich gewöhne mich immer mehr an die schnell wachsenden, noch tollpatschigen Raubkatzen und verbringe häufig auch meine Mittagspause dösend bei ihnen im Garten. Die zwei benutzen mich liebend gern als Kletterbaum und bohren ihre kleinen Krallen in mein T-Shirt, um über meinen Rücken oder meine Brust auf meine Schulter zu steigen.

Als Bonnie und Jessy einen Monat alt sind, bekommen sie ihre Milchzähne und finden gleich noch mehr Spaß am Knabbern und Beißen. Da kommt Alice auf mich zu.

»Sebastian, du hast eine sehr gute Verbindung zu Bonnie und Jessy. Wir sollten langsam damit anfangen, ihnen zusätzlich Fleisch zu füttern. Könntest du das übernehmen?«

Aber natürlich, ich fühle mich geehrt. Dass Alice mir die Verantwortung für die beiden Karakale überträgt, tut mir unglaublich gut. Zu diesem Zeitpunkt bin ich noch sehr unsicher, und ihr wiederholtes Feedback, dass ich einen guten Draht zu den Tieren, vor allem den Raubkatzen hätte, stärkt mein angeschlagenes Selbstwertgefühl ungemein.

Und ich spüre selbst, dass sie recht hat: Im Umgang mit den Katzen tue ich mich leicht, ich muss nicht groß nachdenken, um ihr Wesen zu verstehen.

Die Fleischfütterung der beiden verläuft problemlos. Die ersten Stücke fressen sie aus meiner Hand, wobei sie gelegentlich mit ihren spitzen Milchzähnen meine Finger bearbeiten. Sobald sie sich an das Fleisch gewöhnt haben, fressen sie selbstständig aus einem Napf.

Es tut gut zu sehen, wie aus den hilflosen, schutzbedürftigen Tierbabys echte Energiebündel heranwachsen, die ihre Umgebung voller Neugier erkunden und sich trotz der Handaufzucht ihre Instinkte bewahren. Es lässt mich hoffen, dass sie eines Tages ausgewildert werden und in der Wildline ein Leben in Freiheit führen dürfen. Doch noch sind Bonnie und Jessy klein und verspielt, und sie hängen an mir. Immer häufiger begrüßen und verabschieden sie mich mit trillernden Vogellauten – Geräusche, die ich von einer Katze niemals erwartet hätte. Fauchen, Miauen und Schnurren sind auch in ihrem Repertoire, aber das Trällern der Jungen überrascht mich.

Ich muss Lisa davon erzählen, denke ich. Lisa, der all die Schilderungen meiner Erlebnisse auf der Wildtier-Auffangstation von Woche zu Woche abenteuerlicher erscheinen.

Kapitel 6 Pavian in der Hose

Abenteuerlich wird es definitiv in den kommenden Wochen. Es beginnt mit dem Pavian-Ausbruch und endet mit einem Stromschlag. Aber der Reihe nach.

»Warum gibt es hier eigentlich so viele Paviane?«, fragt einer der Touristen, der mit uns auf Morning-Tour geht, als wir das Areal der rund zweihundert Tschakma- oder Bärenpaviane passieren. Mit bis zu über dreißig Kilogramm Gewicht sind sie die größten der sechs Pavianarten und um einiges stärker als Menschen.

Es ist eine gute Frage, auf die keiner so recht eine Antwort weiß. Paviane gelten nicht wie die übrigen Tiere hier als gefährdet oder besonders schützenswert, im Gegenteil, sie vermehren sich auch in der Wildnis emsig, sodass man sie in vielen Gebieten als Plage ansieht. Der wettergegerbte Guide aus Südafrika erzählt uns, wie alles vor vielen Jahren mit einer kleinen Gruppe verletzter Paviane begann. Man behielt sie nach ihrer Genesung hier, weil sie die Scheu vor Menschen völlig verloren hatten und Sorge bestand, sie könnten sich in der freien Natur nicht mehr zurechtfinden. Die Tiere vermehrten sich indessen und gewöhnten sich natürlich auch an die tägliche Fütterung. So weit, so vorhersehbar. Was allerdings nicht vorhersehbar war, ist der Umstand, dass die Zäune rund um das mehrere Hektar große Gebiet die Paviane nur noch eingeschränkt dort halten können.

An einem Morgen komme ich mit Sandy und Dr. Long Trousers aus der Wildline vom »Research« zurück. Wir haben wie so oft die dort ausgewilderte Gepardin Pride sowie die Brüder Max und Moritz mittels ihres Sendehalsbandes gesucht. Ein beeindruckendes Gefühl, den langbeinigen, schnellen Raubkatzen so nahe zu kommen, sie in ihrer natürlichen Umgebung zu erspähen. Sandy, die sich als ebenso lebensfroh wie redselig erweist, hat uns mal wieder ein Ohr über Biologie abgekaut, was ich aber nicht als unangenehm empfinde. Anders als Dr. Long Trousers, der heute todmüde wirkt und dessen Augenringe mittlerweile bis zum Boden reichen. Kein Wunder, wenn man die Nächte damit verbringt, am Lagerfeuer zu liegen und mit verschiedenen Blondinen über das Leben zu philosophieren. Immerhin hält er sich bei den Lapa-Nights zurück, bei denen zeitweilig der Alkohol in Strömen fließt – etwas, dem ich ziemlich kritisch gegenüberstehe, denn am nächsten Morgen wird wieder hart gearbeitet, und im Umgang mit Wildtieren sollte man hundertprozentig klar sein und keinen Restalkohol im Blut haben. Nachdem wir das Research-Fahrzeug gereinigt haben, verabschiede ich mich Richtung Küche. Es ist Fütterungszeit für Bonnie und Jessy, die heute wieder ihre Fleischportion zur Milch bekommen.

Ich gehe gerade in Richtung Büro, als mir auf dem schmalen Weg ein Pavian entgegenkommt. Ein großer, ausgewachsener Ich-bin-achtmal-stärker-als-du-Pavian! Er sieht mich im gleichen Moment, in dem ich ihn sehe, und wird etwas langsamer. Wahrscheinlich will er sehen, wie ich reagiere. Ich schalte sofort in den »Du-bist-Staub-Modus« um, setze meine Oberfeldwebel-Miene auf und gehe einfach weiter, ohne den Pavian eines Blickes zu würdigen. Damit weiß er nicht umzugehen. Auch er geht jetzt weiter, macht sich aber etwas kleiner und sieht immer wieder unsicher zu mir auf. Ich beobachte ihn nur aus dem Augenwinkel; würde ich ihn direkt ansehen, könnte mein Schutzschild fallen, und daran habe ich nicht wirklich Interesse. Nachdem wir auf dem schmalen Pfad mit gerade mal einem halben Meter Abstand aneinander vorbeigelaufen sind, gehe ich weiter, ohne mich umzudrehen. Nach zwanzig Metern erreiche ich die Gittertür zum Innenhof und atme tief durch. Da stürmen rund zwei Dutzend Buschmänner mit Steinschleudern, Knüppeln und alten Schrotflinten in den Händen an mir vorbei. Sie suchen nach mehreren ausgebrochenen Pavianen, um diese zurück in die Gehege zu treiben. Die Waffen werden sie im Normalfall nicht einsetzen, sie dienen nur zur Abschreckung. Nach zwanzig Minuten gibt es auch schon wieder Entwarnung, sämtliche Ausbrecher sind zurück im Gehege.

Passiert ist diesmal nichts, was nicht selbstverständlich ist. Das letzte Mal, so erfahre ich, drangen drei Paviane durch ein Fenster in die Unterkunft eines Koordinators ein. Sie verwüsteten sein Zimmer und beschmierten die Wände mit ihrem Kot. Ein paar Wochen zuvor gab es einen weitaus dramatischeren Fall. Ein Pavianmännchen musste erschossen werden, es war völlig von Sinnen und versuchte brutal in ein Gehege mit Baby-Pavianen einzudringen, offenbar mit der Absicht, diese zu töten.

Paviane und ich werden wohl nie beste Freunde werden. Sie sind gerissen, schnell, stark, brutal und nutzen jede erkennbare Schwäche aus. Wie alle Tierarten ticken sie nach ihren eigenen Regeln, und es gibt Menschen, die sie lieben, und andere wie mich, die ihre Nähe nicht wirklich suchen. Für uns Volontäre stellen sie jedenfalls eine Herausforderung dar. Jeder, der Umgang mit ihnen hat, muss vorher sämtlichen Schmuck und auch Piercings entfernen, egal wo. Die Paviane finden sie nämlich und wollen sie entfernen, wozu sie auch die Kraft haben. Das kann äußerst unangenehm werden. Des Weiteren gilt es, Hosentaschen zu leeren und überhaupt nichts mitzunehmen, das kaputtgehen könnte, dazu zählen auch Sonnenbrillen und Handys. Ich fahre gut damit, in ihrer Gegenwart keine Schwäche zu zeigen, und werde im Gegensatz zu vielen anderen Volontären nie von ihnen gebissen.

Die Weibchen sind extrem eifersüchtig. Mädels mit langer blonder Mähne verlieren schnell ein paar Haarbüschel, denn die weiblichen Bärenpavian-Teenager sind wohl neidisch auf sie und reißen ganz gerne mal daran. Unser Guide schärft uns ein, genau darauf zu achten, dass keine der Volontärinnen in Gegenwart der Paviane einen männlichen Volontär berührt. Die Pavianmädchen flippen dann nämlich völlig aus und greifen die Frau an, die den Mann berührt hat. Wenn das passiert, bleibt einem nichts übrig, als den Angriff stumm über sich ergehen zu lassen. Schreit und wehrt man sich, stachelt das die Paviane erst recht an, und dann wird es schmerzhafter und dauert länger. Nach solch einer Begegnung hat man meist ordentliche Kratzer und blaue bis grüne Flecken.

All das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass ich die Paviane ins Herz schließe. Es ist nicht so, als hätte ich ihnen keine Chance gegeben. Ich bin oft in dem Gehege der Baby-Paviane, um sie zu versorgen, und muss mich an manchen Tagen auch um die Teenager unter ihnen kümmern. Aber dort fühle ich mich ehrlich gesagt nie so wohl wie bei den Raubkatzen.

Mit zu den Aufgaben gehören auch die »Walks«, Spaziergänge in der Wildnis mit von Hand aufgezogenen Pavianen. Zwei bis vier Jahre alte Paviane springen dann um einen herum, klettern auf die Bäume und auf einen selbst. Während sie einem auf der Schulter sitzen, pinkeln sie einen an und wollen am liebsten in jede Körperöffnung langen. Sorry, aber das ist gar nicht mein Fall.

Einen dieser Pavian-Walks werde ich besonders in Erinnerung behalten. Wir – eine gemischte Gruppe Volontäre – gehen mit sechs Teenagern in einem abgelegenen Teil der Wildtier-Auffangstation auf einem der Sandwege spazieren. Es ist heiß, die Sonne brennt wie gewohnt stark herab, und alles läuft recht normal ab: ein bisschen Gekletter, ein bisschen Haareziehen, ein bisschen Ankacken.