4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Romantic Stars

- Sprache: Spanisch

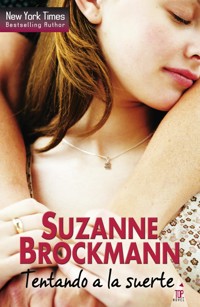

Crash Hawken, un SEAL de la Armada, se había convertido de pronto en el principal sospechoso del asesinato de uno de sus superiores. Acusado de traición, conspiración y asesinato, Crash estaba solo. Excepto por Nell Burns. Nell y Crash tenían una historia que se remontaba a algún tiempo atrás. Habían sido amigos y amantes. Ella sabía que Crash no podía ser el responsable de esos crímenes. Juntos huyeron, decididos a descubrir qué había ocurrido realmente la noche del asesinato. Pero antes tenían que sobrevivir, juntos, un día más... Brockmann ha creado un argumento lleno de tensión brillantemente combinado con unos personajes muy bien caracterizados y un romance muy intenso Booklist

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 1998 Suzanne Brockmann. Todos los derechos reservados.

UN DÍA MÁS, Nº 80 - Noviembre 2013

Título original: It Came Upon a Midnight Clear

Publicada originalmente por Silhouette® Books

Publicado en español en 2010

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, logotipo Harlequin y Romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-3868-0

Editor responsable: Luis Pugni

Imagen carretera: CVETKOFF/DREAMSTIME.COM

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Para Tom Magness

(1960-1980)

Nunca tuve ocasión de decirte que

Gracias mil a mi compañero de inmersión, Eric Ruben, por sugerirme que escribiera un libro con un SEAL como protagonista.

Gracias también a la lista Team Ten (http://groups. yahoo.com/group/teamten) por su apoyo entusiasta.

Y gracias a los equipos de auténticos SEAL y a todos los hombres y mujeres del ejército de Estados Unidos, que sacrifican tantas cosas para que el nuestro siga siendo el país de la libertad y el hogar de los valientes.

Y por último, gracias de todo corazón a las esposas, maridos, hijos y familiares de esos héroes y heroínas. Apreciamos hondamente vuestra entrega.

Cualquier error que haya cometido o libertad que me haya tomado al escribir este libro es enteramente responsabilidad mía.

Prólogo

Crash Hawken se afeitó en el aseo de caballeros.

Llevaba dos días seguidos velando en aquel hospital de Washington, y la barba, el cabello largo y el vendaje de su brazo le daban un aspecto aún más peligroso que de costumbre.

Había salido únicamente para cambiarse de camisa (la que llevaba estaba manchada con la sangre del almirante Jake Robinson) y abrir el archivo informático que Jake le había enviado electrónicamente apenas unas horas antes de que le dispararan en su propia casa.

Acribillado en su propia casa... Aunque estaba allí, aunque había tomado parte en el tiroteo, aunque había resultado herido, le costaba trabajo creerlo.

Estaba convencido de que la Navidad del año anterior no podía haber sido peor.

Pero se había equivocado.

Iba a tener que llamar a Nell y decirle que Jake estaba herido. Ella querría saberlo. Merecía saberlo. Y él aprovecharía la oportunidad para oír de nuevo su voz. Tal vez incluso para verla. Con un arrebato de desesperación, cobró conciencia de lo que llevaba meses intentando ocultarse a sí mismo: quería verla. Dios, cuánto deseaba volver a ver la sonrisa de Nell...

La puerta del aseo se abrió cuando estaba aclarando la cuchilla desechable que había comprado en la tienda del hospital. Miró al espejo y se encontró con la cara ceñuda de Tom Foster.

¿Qué probabilidades había de que el comandante de la Fincom, la Comisión Federal de Inteligencia, hubiera ido únicamente a hacer pis?

Prácticamente ninguna.

Crash lo saludó con una inclinación de cabeza.

–Lo que no entiendo –dijo Foster como si la conversación que habían iniciado dos noches antes no se hubiera interrumpido–, es cómo es posible que sea la única persona que quedó en pie en una habitación con cinco cadáveres y medio, y no sepa qué ocurrió.

Crash puso la funda de plástico sobre la hoja de la cuchilla.

–No vi quién disparó primero –dijo con voz firme–. Solo vi que le daban a Jake. Después, sé perfectamente qué pasó –se volvió para mirar a Foster–. Me cargué a los pistoleros que intentaban matar a Jake.

Pistoleros. No hombres. Al disparar sobre Jake Robinson, habían perdido su identidad para convertirse en simples dianas. Y como las dianas de una galería de tiro, Crash los había eliminado metódicamente, con total eficacia.

–¿Quién querría asesinar al almirante?

Crash sacudió la cabeza y dio la misma respuesta que había dado dos días antes.

–No lo sé.

Y era cierto. No lo sabía. No con certeza. Pero tenía un archivo lleno de información que iba a ayudarlo a encontrar al hombre que había ordenado aquel intento de asesinato. Jake había luchado contra el dolor y una conciencia que se desvanecía rápidamente para asegurarse de que Crash entendiera que había una conexión entre aquel atentado contra su vida y el archivo cifrado de alto secreto que le había enviado esa misma mañana.

–Vamos, teniente. Seguro que tiene al menos una hipótesis.

–Lo siento, señor, nunca me ha parecido útil especular en situaciones como esta.

–Tres de los hombres a los que llevó a casa del almirante Robinson operaban con nombres y documentación falsos. ¿Era usted consciente de ello?

Crash sostuvo fijamente la mirada airada de su interlocutor.

–Me pone enfermo pensarlo, señor. Cometí el error de confiar en mi capitán.

–Ah, así que ahora es culpa de su capitán.

Crash intentó refrenar un estallido de cólera. Enfadarse no serviría de nada. Lo sabía por las muchas veces que había entrado en batalla. Las emociones no solo hacían que le temblaran las manos, sino que también alteraban sus percepciones. En una acción bélica, podían ser la causa de su muerte. Tenía que distanciarse. Separarse. Alejarse de lo que sucedía.

Se obligó a no sentir nada.

–Yo no he dicho eso –su voz sonó tranquila.

–Los que dispararon contra Robinson no habrían pasado las barreras de seguridad sin su ayuda, teniente Hawken. Usted los llevó allí. Esto es responsabilidad suya.

Crash se quedó muy quieto.

–Soy consciente de ello.

Aquellos hombres, fueran quienes fuesen, lo habían utilizado para entrar en casa de Jake. La persona que había organizado el intento de asesinato conocía, por tanto, su estrecha amistad con el almirante.

Apenas hacía tres horas que Crash había bajado del avión de la Fuerza Aérea que lo había devuelto al país, de regreso a Washington, cuando el capitán Lovett lo llamó a su despacho y le preguntó si estaría interesado en formar parte, a petición del almirante Robinson, de un equipo especial que debía servirle a este de escolta de refuerzo.

Crash había creído que la labor del equipo consistiría en proteger al almirante, cuando en realidad tenía un propósito muy distinto: su asesinato.

Debería haberse imaginado que había gato encerrado. Debería haberle puesto punto final antes de que empezara siquiera.

Aquello era, en efecto, responsabilidad suya.

–Discúlpeme, señor –tenía que ir a ver cómo estaba Jake. Tenía que sentarse en la sala de espera y confiar en oír informes favorables sobre el estado de su mentor. Quería que le dijeran que iba a salir de la UCI. Y tenía que aprovechar el tiempo para ordenar mentalmente toda la información que Jake le había pasado en aquel archivo. Después, saldría de allí y daría caza al hombre que se había servido de él para acceder al almirante.

Pero Tom Foster le cortó el paso.

–Tengo un par de preguntas más, si no le importa, teniente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el Equipo Doce de los SEAL?

–Cerca de ocho años, intermitentemente –contestó Crash.

–Y durante estos ocho años, de vez en cuando ha colaborado estrechamente con el almirante Robinson en misiones poco propias de los SEAL, ¿no es cierto?

Crash no reaccionó, no parpadeó, ni se movió. Ocultó cuidadosamente su sorpresa. ¿Cómo se había enterado Foster? Crash podía contar con los dedos de una mano el número de personas que sabían de su colaboración con Jake Robinson.

–Me temo que no puedo decírselo.

–No hace falta que me lo diga. Sabemos que trabajó con Robinson en el llamado Grupo Gris.

Crash escogió cuidadosamente sus palabras.

–No veo qué importancia puede tener eso para su investigación, señor.

–Es una información que la inteligencia naval ha comunicado a la Fincom –le dijo Foster–. No va a desvelar nada que no sepamos ya.

–La Fincom también participa en operaciones secretas –respondió Crash, intentando parecer razonable–. Comprenderá usted que, haya formado parte o no del Grupo Gris, no es un asunto del que pueda hablar libremente.

Ese día, sin embargo, el adjetivo «razonable» no figuraba en el vocabulario de Tom Foster. Levantó la voz y dio un paso hacia delante con aire amenazador.

–Un almirante ha resultado herido de bala. Este no es momento para ocultar información.

Crash se mantuvo firme.

–Lo siento, señor. Ya les he dado a usted y a los demás investigadores toda la información que puedo proporcionarles. Los nombres de los fallecidos, tal y como los conocía. Y un relato pormenorizado de mi conversación con el capitán Lovett esa tarde y de lo sucedido antes de que uno de los miembros del equipo abriera fuego contra el almirante...

–¿Cuáles son sus motivos exactos para ocultar información, teniente? –el cuello de Foster comenzaba a amoratarse.

–Yo no estoy ocultando nada –salvo que Jake le había enviado un archivo de altísimo secreto.

Si quería llegar al fondo de aquel asunto (y quería), no podía hacer público lo que Jake le había contado. Además, tenía que tratar la información que contenía el archivo con el mismo cuidado y discreción con que trataba todos los archivos que le enviaba el almirante. Y ello suponía que, aunque quisiera, no podía hablar de ello con nadie, excepto con su comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos.

–Sabemos que Jake Robinson le envió un archivo la mañana del tiroteo –dijo Foster en tono crispado–. Necesito que me entregue ese archivo a la mayor brevedad posible.

Crash le sostuvo la mirada sin vacilar.

–Lo siento, señor. Usted sabe tan bien como yo que aunque tuviera acceso a ese presunto archivo del almirante Robinson, no podría revelarle su contenido. Todo el trabajo que hacía para el almirante era de índole confidencial. Tenía órdenes de informar únicamente a Jake.

–Le ordeno que me entregue ese archivo, teniente.

–Lo siento, comandante Foster. Aunque lo tuviera, me temo que no tiene usted autoridad suficiente para darme esa orden –se acercó peligrosamente al comandante, más bajo que él, y bajó la voz–. Si me disculpa, voy a ver qué tal está Jake.

Foster se apartó, abriendo la puerta con una mano.

–Su preocupación por Robinson es enternecedora. O lo sería, si no tuviéramos pruebas irrefutables de que fue usted quien hizo esos cinco disparos sobre el pecho del almirante.

Crash oyó las palabras de Foster, pero no pudo entenderlas. Tampoco entendió qué hacían todos aquellos hombres al otro lado de la puerta. Había policías de uniforme, tanto locales como estatales, agentes de la Fincom vestidos con trajes oscuros y varios oficiales de la patrulla costera.

Era evidente que esperaban a alguien.

A él.

Crash miró a Foster, cuyas palabras empezaban a cobrar sentido.

–No creerá que...

–No lo creemos, lo sabemos –Foster esbozó una tensa sonrisa–. Tenemos los informes balísticos.

–¿Es usted el teniente William R. Hawken, señor? –el oficial de la patrulla costera que avanzó hacia él era alto, joven y muy serio.

–Sí –contestó Crash–. Soy Hawken.

–Por cierto, la bala que le extrajeron del brazo procedía del arma del capitán Lovett –le dijo Foster.

Crash se sintió enfermo, pero no dejó que se le notara. Su capitán había intentado matarlo. Formaba parte de la conspiración.

–Teniente William R. Hawken –dijo el oficial de la patrulla costera–, queda usted detenido.

Crash se quedó muy quieto.

–El informe balístico demuestra también que las balas que se encontraron en los cuerpos de los otros cinco fallecidos procedían de su arma, así como las que se le extrajeron al almirante –añadió Foster en tono cortante–. ¿Aclara eso sus borrosos recuerdos respecto a quién hizo el primer disparo?

–Tiene derecho a guardar silencio –comenzó a decir el oficial de la patrulla costera–. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado...

Aquello era imposible. ¿Las balas eran de su arma? No podía ser. Miró los ojos serios e inexpresivos del joven oficial.

–¿De qué se me acusa exactamente?

El oficial se aclaró la garganta.

–Señor, está usted acusado de conspiración, traición y asesinato de un almirante de la Armada de los Estados Unidos.

¿Asesinato?

A Crash empezó a darle vueltas la cabeza.

–El almirante Robinson falleció hace una hora como consecuencia de sus heridas –anunció Tom Foster–. El almirante ha muerto.

Crash cerró los ojos. Jake estaba muerto.

Disociarse. Escindirse. Distanciarse.

El oficial de la patrulla costera le puso las esposas, pero Crash no sintió nada.

–¿No va a decir nada en su defensa? –preguntó Foster.

Crash no respondió. No podía. Jake había muerto.

Estaba completamente aturdido cuando lo sacaron del hospital y lo condujeron al coche que aguardaba. Había cámaras por todas partes. Apuntaban hacia él. Crash ni siquiera intentó ocultar su cara.

Lo ayudaron a entrar en el coche, alguien empujó su cabeza hacia abajo para que no se golpeara con el marco de la puerta. Jake estaba muerto. Jake estaba muerto y él debería haberlo impedido. Debería haber sido más rápido. Debería haber sido más listo. Debería haber hecho caso a su intuición, que le decía que algo no iba bien.

Miró por la ventanilla del coche, salpicada por la lluvia, mientras el conductor se adentraba en la húmeda noche de diciembre. Intentaba que su cerebro se pusiera en marcha, tenía que empezar a ordenar la información que Jake le había mandado en ese archivo, la información que había grabado íntegramente y con toda exactitud en su cabeza.

Ya no quería simplemente encontrar al responsable de la muerte de Jake Robinson. Quería encontrarlo, darle caza y destruirlo.

No dudaba de que lo conseguiría. O moriría en el intento.

Santo cielo. Y él que pensaba que las últimas Navidades habían sido nefastas.

Uno

Un año antes

Solo habían pasado dos días desde Acción de Gracias, pero las calles de la ciudad estaban ya engalanadas con guirnaldas, lazos y luces de Navidad.

Los alegres colores y el festivo resplandor de las luces parecían mofarse de Nell Burns mientras circulaba por el centro. Había ido a Washington esa mañana para hacer unos recados: comprar una nueva remesa de papel de acuarela para Daisy; pasarse por el herbolario a comprar aquellas horribles algas; recoger el uniforme de gala del almirante en la tintorería cercana al Pentágono. Hacía una semana que Jake estaba fuera, y todo apuntaba a que tardaría una larga temporada en volver.

Nell había reservado la tarea más ardua y desagradable para el final. Ahora no había más remedio que afrontarla.

Comprobó de nuevo la dirección que había garabateado en un Post-it y redujo la velocidad al pasar por el alto edificio que llevaba aquel número.

Había un hueco libre en la calle y aparcó allí mismo, apagó el motor y echó el freno de mano.

Pero en vez de salir del coche se quedó allí sentada.

¿Qué demonios iba a decir?

En unos minutos estaría llamando a la puerta de William Hawken, lo cual era ya bastante malo. En los dos años que llevaba trabajando como ayudante personal de Daisy Owen, había visto exactamente cuatro veces al enigmático SEAL al que su jefa quería como a un hijo.

Y cada una de aquellas veces se había quedado sin aliento.

Y no solo porque fuera guapo...

O tal vez sí. Era increíblemente guapo, con aquel aire oscuro y misterioso, casi melancólico e irresistible. Tenía esos pómulos sobre los que se escribían poemas épicos y una nariz que delataba sus orígenes aristocráticos. Y sus ojos... Grises como el acero y arrebatadoramente intensos, la fuerza de su mirada era casi palpable. Cuando la miraba, Nell sentía como si pudiera atravesarla con los ojos; como si fuera capaz de leerle el pensamiento.

Sus labios le recordaban los de esos antiguos héroes románticos cuyas historias leía cuando era más joven. Hawken tenía unos labios decididamente crueles. Al verlos, Nell se había dado cuenta de pronto de que esa extraña frase hecha tenía perfecto sentido. Sus labios estaban elegantemente dibujados, pero eran finos y tensos, sobre todo porque su expresión natural no era una sonrisa.

De hecho, Nell no recordaba haber visto sonreír a William Hawken ni una sola vez.

Sus amigos, o al menos los miembros de su equipo SEAL (Nell no estaba segura de que un hombre tan introvertido tuviera amigos), lo llamaban «Crash».

Daisy le había dicho que Billy Hawken se apodaba así desde la época en que se entrenaba para ingresar en los SEAL. Su compañero de entrenamiento había empezado a llamarlo en broma Crash, «estruendo», por su habilidad para moverse con sigilo en cualquier situación. Por la misma regla por la que un hombre gigantesco recibía el apodo de «Pulga» o «Ratón», a Billy Hawken lo llamaban desde entonces Crash.

Y ella nunca jamás consideraría siquiera la posibilidad de liarse con un hombre (por asquerosamente guapo y misterioso que fuera) al que sus compañeros de trabajo llamaran «Crash».

Tampoco se le ocurriría nunca liarse con un SEAL de la Armada. Por lo que ella sabía, ser un SEAL equivalía a ser un superhombre. Las siglas correspondían a Sea, Air and Land, «Tierra, Mar y Aire», y los SEAL eran entrenados para operar con pericia y eficacia en esos tres entornos. Descendientes directos de los UDT, o Equipos de Demolición Subacuática de la Segunda Guerra Mundial, eran expertos en todo, desde recabar información a poner bombas.

Eran soldados de las Fuerzas Especiales que utilizaban métodos convencionales y operaban en equipos de siete y ocho miembros. El almirante Jake Robinson había sido SEAL en Vietnam. Las historias que le había contado habían bastado para convencer a Nell de que liarse con un hombre como Crash sería un disparate.

Naturalmente, había algo que se dejaba en el tintero mientras se hacía estas reflexiones. El hombre en cuestión apenas le había dicho cuatro palabras. No: en realidad, le había dicho cinco palabras la primera vez que se vieron.

–Es un placer conocerte, Nell.

Tenía una voz suave y vibrante que armonizaba casi a la perfección con su actitud siempre vigilante. Cuando él pronunció su nombre, Nell había estado a punto de derretirse hasta formar un patético charco de protoplasma a sus pies.

Fue la segunda vez que se vieron cuando le dijo cuatro palabras.

–Me alegro de verte.

Las otras veces, se había limitado a saludarla inclinando la cabeza.

Dicho de otro modo, no estaba precisamente aporreando su puerta para que le diera una cita.

Y tampoco estaría contando las veces que se habían visto, o sumando las palabras que ella le había dicho en total. Él no era tan ridículo.

Con un poco de suerte, ni siquiera estaría en casa.

Claro que entonces ella tendría que volver.

Daisy y su compañero, Jake Robinson, lo habían invitado varias veces a cenar en la granja en las últimas semanas. Pero él siempre había cancelado la cita.

Nell había ido a decirle que tenía que ir. Aunque no fuera sangre de su sangre, Crash era lo más parecido a un hijo que tenían Daisy y Jake. Y Nell sabía por lo que Daisy le había contado que Crash también les consideraba parte de su familia. Desde los diez años, había pasado todas las vacaciones de verano e invierno que le daban en el internado con aquella pareja ligeramente excéntrica. Tras morir su madre, Daisy le había abierto las puertas de su casa y de su corazón.

Pero ahora a Daisy le habían diagnosticado un cáncer inoperable, en fase terminal. No quería que Crash se enterara de la noticia por teléfono, y Jake se negaba a apartarse de su lado.

Nell había tenido que ofrecerse voluntaria para aquella odiosa tarea.

Cielo santo, ¿qué iba a decirle?

–Hola, Billy... esto... Bill... ¿qué tal? Soy Nell Burns. ¿Te acuerdas de mí?

Crash miraba fijamente a la mujer que aguardaba en el pasillo, consciente de que solo llevaba encima una toalla. Sostenía el nudo con una mano mientras con la otra se apartaba de los ojos el pelo mojado.

Nell se rio nerviosamente. Sus ojos recorrieron el cuerpo casi desnudo de Crash antes de volver a su cara.

–No, seguramente no sabes quién soy, sobre todo aquí, fuera de contexto. Trabajo para...

–Mi prima Daisy –dijo él–. Claro que sé quién eres.

–¿Daisy es tu prima? –estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó de sus nervios–. No sabía que erais parientes. Pensaba que era... Quiero decir que tú eras...

El nerviosismo había vuelto. Nell agitó las manos elegantemente, en un ademán que equivalía a un encogimiento de hombros.

–¿Un pobre huérfano al que habían recogido? –concluyó él.

Ella intentó disimular su azoramiento, pero tenía la piel tan clara que Crash se dio cuenta de que se había sonrojado. Pensándolo bien, había empezado a sonrojarse nada más ver que él solo llevaba puesta una toalla.

Una mujer adulta que todavía se sonrojaba. Era verdaderamente notable. La razón número cinco mil en su lista de razones por las que debía mantenerse bien lejos de ella.

Nell le gustaba demasiado.

La primera vez que se habían visto, la primera vez que la miró a los ojos, el pulso se le había disparado. No había duda: era una reacción puramente física. Jake los había presentado en una fiesta organizada por Daisy. En cuanto entró, Crash se fijó en el pelo rubio de Nell y en su figura delgada y elegante, realzada por un vestidito negro bastante discreto, aunque bonito. Al acercarse para saludarla, había quedado atrapado en aquellos ojos de un azul líquido. Y enseguida empezó a fantasear con la idea de tomarla de la mano, subir con ella las escaleras, entrar en una de las habitaciones de invitados, apretarla contra la puerta y...

Lo más alarmante de todo era que Crash sabía que aquella atracción física era mutua. Nell le había dedicado una mirada que él había visto otras veces en los ojos de las mujeres.

Aquella mirada decía que quería jugar con fuego. O, al menos, que eso creía. Pero Crash no pensaba seducir por nada del mundo a aquella chica de la que Jake y Daisy hablaban tan bien. Era demasiado agradable.

Ahora, sin embargo, Crash no veía en sus ojos más que un vestigio de esa mirada. Estaba extremadamente nerviosa. Y disgustada, notó de pronto. Allí de pie, parecía a punto de romper a llorar.

–Esperaba que pudieras dedicarme unos minutos para sentarnos y hablar –le dijo. Para ser tan delgada, tenía una voz engañosamente baja y ronca. Una voz increíblemente sexy–. O a lo mejor podríamos salir a tomar un café...

–No voy vestido para tomar un café.

–Puedo irme –señaló hacia los ascensores–. Puedo esperarte abajo. O fuera. Mientras te vistes.

–Este vecindario no es muy recomendable –dijo él–. Prefiero que me esperes aquí dentro.

Crash abrió la puerta un poco más y retrocedió para dejarla pasar. Ella vaciló unos segundos, y a él se le pasó por la cabeza la idea de que iba a llevarse un desengaño: Nell no había ido a seducirlo.

No supo si sentirse decepcionado o aliviado.

Ella entró por fin, se quitó el impermeable amarillo, forrado de franela, y lo colgó por la capucha del pomo de la puerta. Llevaba vaqueros y una camiseta de manga larga con un cuello bajo y redondeado que acentuaba su cabello de color miel, cortado a media melena, y su largo y elegante cuello. Sus facciones eran delicadas (nariz fina, labios perfectamente formados), a excepción de la mandíbula, que era fuerte, cuadrada y tenaz.

No era guapa a la manera convencional, pero, para Crash, la inteligencia y la vivacidad de sus ojos la hacían destacar sobre el resto.

Nell paseó la mirada por su cuarto de estar, fijándose en el llamativo sofá de cuadros verdes y morados y en las dos butacas a juego. Intentó ocultar su sorpresa.

–Los muebles son alquilados –le informó él.

Ella se sobresaltó al principio, pero luego se echó a reír. Estaba guapísima cuando se reía.

–Me has leído el pensamiento.

–No quería que pensaras que soy de los que tienen un sofá de cuadros verdes y morados por elección.

Había un destello de regocijo en los ojos de Crash, y su boca se curvó en algo parecido a una sonrisa mientras Nell lo observaba. Dios, ¿era posible que William Hawken tuviera de verdad sentido del humor?

–Voy a ponerme algo –dijo él mientras desaparecía sigilosamente por el pasillo, hacia el fondo del apartamento.

–Por mí no te apures –contestó Nell a su espalda.

Cuanto menos tiempo tardara él, antes tendría que contarle a qué había ido. Y habría preferido posponerlo indefinidamente.

Se acercó al ventanal, intentando refrenar de nuevo las ganas de llorar. Ahora se daba cuenta de que todos los muebles de la habitación eran alquilados. Hasta el televisor llevaba una pegatina con el nombre de la empresa de alquiler. Parecía deprimente vivir así: sometido a los gustos de otras personas. Nell contempló el cielo nublado y suspiró. Ese día (o más bien toda la semana y media anterior) había sido deprimente. Mientras miraba por la ventana, empezó a llover otra vez.

–¿De veras quieres salir con este tiempo?

Nell se sobresaltó al oír la voz de Crash justo detrás de su hombro.

Se había puesto unos pantalones del ejército (de faena, los llamaban, pensó Nell, aunque en vez de verdes eran negros) y una camiseta del mismo color. Con su cabello oscuro y su tez ligeramente pálida, parecía recién salido de una película en blanco y negro. Hasta sus ojos parecían más grises que azules.

–Si quieres, puedo preparar café –continuó–. Lo tengo en grano.

–¿Sí?

Aquel brillo divertido volvió a aparecer en sus ojos.

–Sí, lo sé. Estás pensando: tiene muebles alquilados, así que seguramente toma café instantáneo. Pero no. Si puedo elegir, prefiero hacerlo yo. Es una costumbre que aprendí de Jake.

–La verdad es que no me apetece tomar café –le dijo Nell.

Crash tenía una mirada intensa y desconcertante. Ella miró fijamente el sofá de cuadros. Le ardía el estómago y tenía ganas de vomitar.

–Quizá podríamos, bueno, ya sabes, sentarnos un minuto y... hablar.

–Claro –dijo él–. Vamos a sentarnos.

Nell se sentó al borde mismo del sofá mientras él tomaba asiento en el sillón a juego que había frente a la ventana.

Se imaginaba lo horrible que sería que una persona prácticamente desconocida fuera a su apartamento a decirle que a su madre solo le quedaban unos meses de vida.

Se le llenaron los ojos de lágrimas que no pudo refrenar. Una se le escapó. Se la enjugó rápidamente, pero Crash se dio cuenta de que estaba llorando.

–Hey –rodeó la mesa baja para sentarse a su lado, en el sofá–. ¿Estás bien?

Fue como si se rompiera un dique. En cuanto empezó a llorar, ya no pudo parar.

Sacudió la cabeza sin decir nada. No estaba bien. Ahora que estaba allí, sentada en su cuarto de estar, se daba cuenta de que no podía hacerlo. No podía decírselo. ¿Cómo le iba a dar una noticia tan espantosa? Se tapó la cara con las manos.

–Nell, ¿estás metida en algún lío?

Ella no respondió. No podía.

–¿Te ha hecho alguien algo? –insistió Crash.

Entonces la tocó. Indecisamente, al principio, pero luego con más firmeza, rodeando sus hombros con el brazo y atrayéndola hacia sí.

–Sea lo que sea, puedo ayudarte –dijo en voz baja. Nell notó en el pelo sus dedos, que la acariciaban suavemente–. Todo saldrá bien. Te doy mi palabra.

Había tanta confianza en su voz... No tenía ni idea de que, en cuanto ella abriera la boca, en cuanto le dijera a qué había ido, todo iría mal. Daisy iba a morir, y nada volvería a ser igual.

–Lo siento –susurró–. Lo siento muchísimo.

–No pasa nada –dijo él con suavidad.

Era tan atento, y sus brazos parecían tan firmes en torno a ella... Olía a jabón y a champú, fresco y limpio, como un niño.

Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Ella nunca lloraba. De hecho, se había mantenido absolutamente entera durante la semana anterior. No había habido tiempo para resquebrajarse. Había estado muy atareada concertando citas con otros médicos para conseguir una segunda opinión y hacer nuevas pruebas, y cancelando la gira de tres semanas por el suroeste que Daisy tenía prevista para promocionar su libro. Cancelarla, no posponerla. Dios, qué duro había sido. Se había pasado horas al teléfono con Dexter Lancaster, el abogado de Jake y Daisy, intentando solucionar las consecuencias legales de la cancelación de la gira. Y no había sido fácil.

Daisy, en realidad, era mucho más que su jefa. Era su amiga. Tenía apenas cuarenta y cinco años. Debería haber vivido otros cuarenta. Era tan injusto...

Nell respiró hondo.

–Tengo malas noticias.

Crash se quedó muy quieto. Dejó de pasarle los dedos por el pelo. Parecía haber dejado de respirar.

Pero luego dijo:

–¿Ha muerto alguien? ¿Jake o Daisy?

Nell cerró los ojos.

–Esto es lo más difícil que he tenido que hacer nunca.

Crash la hizo erguirse, apartándola de él, y le levantó la barbilla para poder mirarla directamente a los ojos. Su mirada habría dado miedo a muchas personas: sus ojos, casi inhumanos de tan claros, eran tan intensos que quemaban. Mientras la miraba inquisitivamente, Nell se sintió casi arder. Al mismo tiempo, sin embargo, veía bajo ellos una vulnerabilidad absolutamente humana.

–Dilo de una vez –dijo él–. Dímelo. Vamos, Nell. Sin rodeos.

Ella abrió la boca y todo salió en tromba.

–A Daisy le han diagnosticado un tumor cerebral inoperable. Es maligno y hay metástasis. Los médicos le han dado dos meses de vida, como máximo. Pero es probable que sean menos. Semanas. Días, incluso.

Antes le había parecido que Crash se quedaba inmóvil, pero aquello no fue nada comparado con la absoluta quietud que pareció apoderarse de él. No logró distinguir ninguna emoción en su cara, ni en sus ojos. Nada. Era como si hubiera abandonado momentáneamente su propio cuerpo.

–Lo siento muchísimo –musitó ella, alargando la mano para tocarle la cara.

Sus palabras, o su contacto, quizá, parecieron devolverlo al presente.

–Me perdí la cena de Acción de Gracias –dijo, hablando más para sí mismo que para ella–. Volví de viaje esa mañana. Tenía un mensaje de Jake en el contestador, pidiéndome que fuera a la granja, pero llevaba cuatro días sin dormir y me tiré en la cama. Pensé que siempre quedaría el año que viene –de pronto se le llenaron los ojos de lágrimas y el dolor crispó su rostro–. Dios mío... Dios mío... ¿Cómo se lo está tomando Jake? Estará destrozado... –se levantó tan bruscamente que estuvo a punto de tirarla al suelo–. Perdona –dijo–. Tengo que... Necesito... –se volvió para mirarla–. ¿Están seguros?

Nell asintió, mordiéndose los labios.

–Sí.

Era increíble. Crash respiró hondo y se pasó las manos por la cara. Y de pronto, así como así, pareció reponerse.

–¿Vas ahora para la granja?

Nell se enjugó los ojos.

–Sí.

–Puede que sea mejor que me lleve mi coche, por si acaso tengo que volver a la base. ¿Estás bien? ¿Puedes conducir?

–Sí. ¿Y tú?

Crash no contestó.

–Tengo que recoger unas cuantas cosas y hacer una llamada rápida, pero saldré enseguida.

Nell se levantó.

–¿Por qué no te tomas un tiempo? Podrías salir un par de horas antes de la cena. Así tendrías tiempo para...

Él volvió a ignorarla.

–Sé lo duro que ha tenido que ser esto para ti –abrió la puerta que daba al pasillo y le tendió el impermeable–. Gracias por venir hasta aquí.

Estaba allí, tan distante, tan inaccesible, tan dolorosamente solo... Nell no podía soportarlo. Dejó el impermeable y lo abrazó. Crash estaba muy rígido, pero ella cerró los ojos y se negó a dejarse intimidar. Crash necesitaba un abrazo. Y ella también.

–Llorar no es malo –susurró.

–Llorar no cambiará nada –respondió él con voz ronca–. No mantendrá viva a Daisy.

–No lloras por ella –le dijo Nell–. Lloras por ti. Para que, cuando la veas, puedas sonreír.

–No sonrío lo suficiente. Daisy siempre me lo dice –de pronto la abrazó con fuerza, y Nell casi se quedó sin respiración.

Lo estrechó entre sus brazos y deseó que estuviera llorando. Sabía, sin embargo, que no era así. Las lágrimas que había visto en sus ojos, el dolor que había crispado su cara, habían sido un desliz, un destello fugaz. Nell sabía sin duda alguna que normalmente Crash mantenía sus emociones bajo control.

Lo habría abrazado toda la tarde si él la hubiera dejado, pero se apartó enseguida con rostro inexpresivo, rígido e inabordable de nuevo.

–Nos veremos allí –dijo sin mirarla a los ojos.

Nell asintió con la cabeza y se puso el impermeable. Crash cerró la puerta sin hacer ruido, y ella tomó el ascensor hasta el vestíbulo. Al salir a la grisura de la tarde, la lluvia se convirtió en aguanieve.

El invierno se acercaba, pero por primera vez desde que tenía uso de razón, no ansiaba que los días pasaran deprisa para que llegara la primavera.

Dos

–Lo que hay que hacer –estaba diciendo Daisy–, no es dibujar un retrato exacto del cachorro, lo que podría captar una cámara fotográfica, sino dibujar lo que ves, lo que sientes.

Nell miró por encima del hombro de Jake y soltó una risita.

–Pues Jake ve un oso hormiguero.

–No es un oso hormiguero, es un perro –Jake miró a Daisy con expresión quejosa–. A mí me parece que me ha quedado bien, ¿no crees, nena?

Daisy lo besó en la coronilla.

–Es un precioso y encantador... oso hormiguero.

Mientras Crash observaba desde la puerta del estudio de Daisy, Jake la agarró, la sentó sobre su regazo y empezó a hacerle cosquillas. El cachorro comenzó a ladrar, sumándose a las carcajadas de Daisy.

Nada había cambiado.

Habían pasado tres días desde su llegada a la granja, tras hablarle Nell de la enfermedad de Daisy. Había llegado temiendo encontrarse con ellos. Los dos habían llorado al verlo, y él había hecho un millón de preguntas, intentando encontrar algo que ellos hubieran pasado por alto. Intentando convertir todo aquello en un gigantesco error.

¿Cómo era posible que Daisy estuviera muriéndose? Estaba casi como siempre. A pesar de que los médicos prácticamente la habían sentenciado a muerte, Daisy seguía siendo Daisy: tan radiante, tan expansiva, apasionada y entusiasta como siempre.

Crash podía fingir que sus ojeras se debían a que había vuelto a pasarse toda la noche en pie, pintando, presa de otro de sus arrebatos creativos. Podía encontrar una excusa para su repentina pérdida de peso: sencillamente, por fin había encontrado una dieta que era capaz de seguir, un modo de librarse de esos diez kilos que siempre se quejaba de tener adheridos a las caderas y los muslos.

Pero no podía hacer caso omiso de las filas y filas de medicamentos que habían aparecido en la encimera de la cocina. Calmantes. Eran casi todo calmantes, y Crash sabía que Daisy se resistía a tomarlos.

Daisy le había dicho que Jake, Nell y él tendrían que aprender a llorarla a su debido tiempo. Ella no tenía tiempo para caras tristes y ojos llorosos. Afrontaba cada día como si fuera un regalo, como si cada atardecer fuera una obra de arte y cada momento de risas compartidas un tesoro.

Solo era cuestión de tiempo, sin embargo, que el tumor dañara su capacidad de caminar y moverse, de pintar e incluso de hablar.

Pero ahora, mientras la miraba, era la misma de siempre.

Jake le dio un beso tierno y ligero en los labios.

–Voy a llevar mi oso hormiguero a mi despacho y a devolverle la llamada a Dex.

Dexter Lancaster era una de las pocas personas que estaba al corriente de la enfermedad de Daisy. El abogado había servido en Vietnam en la misma época que Jake, pero no en las filas de los SEAL. Estaba con el Ejército de Tierra, en algún tipo de servicio de apoyo.

–Nos vemos luego, nena, ¿de acuerdo? –añadió Jake.

Daisy asintió con la cabeza y, bajándose de su regazo, le atusó los rizos oscuros, deteniéndose un momento en las canas de sus sienes. Jake era uno de esos hombres que ganaban con los años. A los veinte años había sido de una belleza deslumbrante, casi incandescente; a los treinta y a los cuarenta, apuesto y elegante; ahora, ya cincuentón, el tiempo había dotado a su cara de arrugas y de una madurez abrupta y escarpada que desvelaba su intensa fortaleza de carácter. Con sus ojos azules oscuros, que podían brillar de regocijo o taladrar el acero cuando se enojaba, con su actitud franca y sincera y su escandaloso sentido del humor, Crash sabía que Jake podría haber tenido a cualquier mujer que se le antojara.

Pero había elegido a Daisy Owen.

Crash había visto fotos de Daisy que Jake le había hecho en la época en que se conocieron, cuando él era un joven SEAL de la Armada de camino a Vietnam y ella una adolescente que, vestida con una túnica de vaporoso algodón que ella misma desteñía con lejía, vendía dibujos y objetos de artesanía en las calles de San Diego.

Con su cabello oscuro cayéndole por la espalda en una salvaje mata de rizos, sus ojos castaños y su sonrisa cautivadora, era fácil comprender qué había visto Jake en ella. Daisy era preciosa, pero su belleza no se quedaba en un nivel epidérmico: era mucho más honda.

Y en una época en la que la gente de la contracultura escupía sobre las botas de los militares, en un momento en que el amor libre permitía que dos perfectos desconocidos se hicieran amantes y se separaran luego para no volver a verse, Daisy no trató a Jake con desdén, ni lo consideró un ligue de una noche. Las primeras veces que se vieron, pasearon por la ciudad horas y horas, tomando chocolate caliente en los cafés que abrían toda la noche y hablando hasta el amanecer.

Cuando Daisy por fin lo invitó a su pequeño apartamento, Jake se quedó dos semanas. Y cuando regresó de Vietnam, se quedó para siempre.

Durante el tiempo que había pasado con ellos, al menos durante las vacaciones de verano y Navidad, Crash solo los había oído discutir una vez. Jake acababa de cumplir treinta y cinco años y quería que Daisy se casara con él. En su opinión, ya habían vivido juntos sin casarse el tiempo suficiente. Pero Daisy tenía opiniones muy firmes respecto al matrimonio. Era su amor lo que los unía, alegaba, no un estúpido trozo de papel.

Se pelearon amargamente, y Jake se marchó... un minuto y medio, más o menos. Crash estaba casi seguro de que esa fue la única vez que perdió una batalla.

Ahora, vio cómo la besaba Jake de nuevo, esa vez con más calma. Junto a la ventana, Nell estaba inclinada sobre un cuaderno de dibujo. El cabello trigueño le ocultaba la cara, procurándole intimidad. Pero en cuanto Jake se puso en pie, ella levantó la mirada.

–¿A quién le toca hacer la comida, a ti o a mí, almirante?

–A ti. Pero si quieres puedo...

–Ni lo sueñes, no pienso cederte mi turno –le dijo Nell–. Bastantes hamburguesas de algas nos haces ya. Hoy me toca a mí, y pienso hacer beicon con queso gratinado.

–¿Qué? –preguntó Jake como si ella hubiera dicho «arsénico» en vez de beicon.