Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

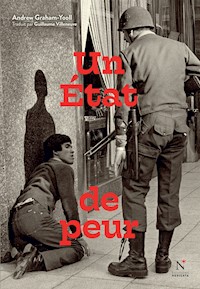

Pendant une décennie effrayante, Andrew Graham- Yooll fut le rédacteur en chef du Buenos Aires Herald, le quotidien anglophone de la capitale argentine. Autour de lui, régulièrement, amis et connaissances « disparaissaient » sans laisser de traces. Bien que le moindre faux pas eût scellé son sort, il ne se démonta pas et s’acharna à rendre compte quotidiennement, dans son journal, de la terreur ambiante. Il assista à des conférences de presse clandestines de la guérilla, dénonça assassinats et intimidations, aida des personnes sans nouvelles d’un des leurs et rencontra même un tortionnaire qui lui fit de sombres confidences.

Un récit édifiant sur la vie quotidienne en Argentine sous la dictature des années 1970, la période la plus noire de l’histoire récente du pays. À l’aune de nos démocraties fragilisées, ce livre exprime avec force ce qu’est de vivre dans un état de peur permanente.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Andrew Graham-Yooll (1944-2019) est un journaliste argentin d’origine britannique, qui travailla longtemps pour le Buenos Aires Herald, le quotidien de langue anglaise centenaire de la capitale argentine. Contraint à l’exil en 1976 par la dictature militaire, il fut également le correspondant local de divers journaux anglo-saxons.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À Micaela qui a vécu ce livre avec moi

Un État de peur est d’abord paru sous forme d’extraits, sous le titre Portrait of an Exile, chez Junction Books à Londres en 1981. Divers passages ont été publiés dans la Partisan Review, le London Magazine, l’International Herald Tribune, la Literary Review, le New Scientist et l’Index on Censorship.

Quelques identités, noms de lieux et allusions à des événements précis ont été modifiés pour protéger telle ou telle personne ou éviter de les gêner.

Chronologie

1930 Septembre : le général d’armée José Felix Uruburu renverse par un coup d’État le président élu Hipólito Yrigoyen (de l’Union civique radicale) et prend la tête d’un gouvernement militaire pendant deux ans.

1943 Juin : un coup d’État militaire renverse le gouvernement civil conservateur et ouvre la voie à la prise de pouvoir du colonel Juan Perón trois ans plus tard.

1945 Mars : l’Argentine entre en guerre contre l’Allemagne après être restée neutre tout au long des hostilités.

1946 Février : le général Juan Perón est élu président conformément à la Constitution.

1947 Février : l’Argentine nationalise les chemins de fer appartenant à la Grande-Bretagne.

1952 Juillet : Evita, Eva Maria Duarte de Perón, l’épouse du président, meurt de leucémie.

1955 Septembre : le président Perón est renversé par les militaires.

1958 Février : l’ordre constitutionnel est rétabli et Arturo Frondizi est élu président.

1962 Mars : Arturo Frondizi est renversé par un coup militaire. Le pouvoir civil, chapeauté par les militaires, traite les affaires courantes jusqu’aux élections de 1963.

1966 Juin : le gouvernement constitutionnel du président Arturo Illia est renversé par un coup d’État militaire.

1973 Mai : le président Héctor Cámpora, constitutionnellement élu, succède au régime militaire.

1973 Juillet : le président Cámpora est démis par son propre parti péroniste. Le gouvernement traite les affaires courantes jusqu’aux élections de septembre.

1973 Octobre : le général Juan Perón prend ses fonctions de président élu.

1974 Juillet : Mort du président Juan Perón. Sa veuve, Maria Estela Martinez Cartas de Perón (« Isabelita ») lui succède.

1976 Mars : un coup d’État militaire renverse Madame Perón.

1982 Avril-Juin : invasion des îles Malouines par l’Argentine, vaincue par la Grande-Bretagne.

1983 Décembre : le président Raúl Alfonsín prend ses fonctions de chef élu de l’exécutif à la fin de la dictature militaire.

1 Une conférence de presse Juin 1973

Après les premières salutations, après le plaisir de revoir celui pour la libération duquel j’avais autant milité que me le permettaient l’autocensure et mon peu de cran, il s’assit sur la chaise à côté de mon bureau. Il posa les coudes sur les genoux, baissa les yeux, tira longuement sur sa cigarette et souffla la fumée vers le sol.

— Comment aimeriez-vous qu’on vous enlève ? fit-il sans lever les yeux.

Une dizaine, une quinzaine de pulsations violentes me firent sursauter. L’afflux de sang me fit perdre le sens de l’ouïe, m’empourpra. Je pensai à l’atroce inquiétude qu’éprouverait ma femme. Le journal pourrait-il payer une rançon ? Que dirait le rédacteur en chef de ma brutale disparition ? Pouvais-je partir quand tant restait à faire au journal ? Le tumulte s’apaisant dans mes oreilles, je murmurai :

— Maintenant ?

— Mais non… Convenons du lieu et du moment.

La temporalité de ce récit se situe dans le morne éloignement de souvenirs indésirables qui peuvent revêtir une acuité dérangeante avant de se dissiper. Les événements en sont relégués avec ma stupeur devant les raffinements de la cruauté ; avec ma colère devant l’absurde sacrifice de jeunes gens et de jeunes filles, d’anciens camarades d’école et de rédactions, des parents des amis de mes enfants… Ces événements sont pleins de ma stupéfaction devant la brutalité des opérations et contre-opérations de guérilla dans mon pays de naissance, l’Argentine. La vie y était agréable, quoique souvent provinciale, fût-ce dans les plus grandes villes où l’étroitesse des points de vue, l’absence de réflexion rationnelle reflètent la superficialité d’un cosmopolitisme souvent revendiqué. Aujourd’hui encore, je reste choqué par la folie des jeunes rebelles. Ils justifiaient l’assassinat sur le ton d’une conversation normale et le scandale était à peine perceptible au sein de la décrépitude quotidienne, dans un pays où la mort fait partie de la vie. La brutalité de la réaction m’accable tout autant ; l’aveugle cruauté des êtres les plus primitifs, doués du froid calcul des très pervers.

La cruauté a déferlé à travers le continent. Un continent que les auteurs européens n’ont pas su expliquer et que peu de Latino-Américains ont réussi à interpréter.

Aujourd’hui je pense aux événements survenus entre 1972 et 1976 ; mais je commence à croire que je pourrais décrire n’importe quel lustre écoulé dans les quatre derniers siècles. Ce n’est pas que les cycles historiques se soient répétés, c’est juste qu’il n’y a eu aucun cycle, le comportement n’a jamais changé. Le changement a concerné l’intensité de l’action, pas la perspective.

Les événements m’éloignent tant aujourd’hui de mon foyer. Mon foyer sur la rive sud de Buenos Aires, sur la ligne de chemin de fer britannique, dans un village construit pour le ravitaillement en eau des machines à vapeur britanniques ; où le train du soir s’arrêtait à 6 heures 20, horaire fixé par un directeur anglais du bureau de la circulation du Southern Railway, qui considérait que 6 heures 30 était une bonne heure pour le premier gin tonic de la journée. On dirait qu’un siècle entier nous sépare des sorties annuelles de l’école anglaise du village pour aller voir la pantomime anglaise à la ville. Cette sortie de la Ranelagh Community School (ledit Ranelagh se situait à 23 kilomètres au sud de Buenos Aires, pas au sud-ouest de Londres) avait lieu chaque année le jour de la fête de l’Empire, à la veille même de la Fête de la liberté de l’Argentine. Après quoi nous écrivions des rédactions – sur la Fête de l’Empire, évidemment.

Il leva les yeux, remarqua mon malaise et fit :

— Nous voulons vous parler. Nous voulons que vous veniez.

Il était assis à côté de mon bureau, celui du directeur de l’information au Buenos Aires Herald, le quotidien argentin séculaire de langue anglaise, à deux pas de l’English Club. Il se leva et traversa la rédaction vers un grand plan de la capitale recouvrant le mur. Il pointa du doigt une petite tache verte, un parc, à quelques pâtés de maisons du terminus de la Plaza Constitución, de ce qui s’appelait jadis le Southern Railway (FerroCarril Sur) et s’appelle aujourd’hui la Ligne Général Roca des chemins de fer nationaux argentins.

— Je vous retrouverai ici. À 10 heures du matin, me dit-il.

C’était un ordre. Je contestai l’heure car je me couchais d’ordinaire à 3 heures du matin. Mais je savais que ma curiosité, ses ordres – il était mon cadet de quelques années, un blanc-bec me donnant des ordres ! – et ma fierté se conjugueraient pour que je sois à l’heure.

Sa visite m’avait surpris. Il n’était sorti de prison que depuis quelques jours, libéré par l’amnistie décrétée par notre nouveau président, Héctor Cámpora, dès ses premières heures au pouvoir.

Il avait pénétré dans la salle de rédaction comme en terrain de connaissance. Quand il s’approcha de mon bureau près de la fenêtre, je me levai, ouvris les bras, tout sourire.

— Parlez moins fort, lança-t-il sèchement, sur un sourire imperceptible.

J’étais retombé sur ma chaise.

Je lui dis que j’étais ravi de le voir en remarquant qu’il semblait trop maigre. Il avait toujours été maigre, mais la prison l’avait rendu anémique. On l’avait arrêté l’année précédente parce qu’il conduisait la voiture ayant servi à enlever le directeur général d’une filiale argentine de l’industrie automobile.

L’arrestation de mon ami dans un appartement de San Telmo sur la rive sud de la ville, en apportant la preuve de son militantisme politique, nous avait pour la plupart surpris. Je me souvenais de lui, lors de soirées à la fin des années soixante, des soirées réunissant en général des auteurs, dramaturges, artistes et éditeurs lancés. Si ma femme et moi n’étions pas lancés, nous étions malgré tout invités pour une raison ou une autre. Il s’y trouvait et on le complimentait d’être l’une des meilleures signatures de magazine, spécialisé dans la guérilla des Tupamaros en Uruguay et le marché international des armes. Sa petite amie du moment était une belle jeune femme qui se rendait à ces fêtes dans les shorts très courts alors à la mode, les hot pants. Je me rappelle m’être assis près d’elle sur le sol pour discuter et que mes yeux dérivaient le long de ses longues jambes blanches. Le couple s’était séparé cette année-là – ce devait être vers 1970 – à mesure que la politique pénétrait leur vie et les séparait. Il entra dans l’antenne locale de l’Armée marxiste populaire révolutionnaire ; elle s’engagea dans le militantisme syndical et plus tard la section Presse et Propagande du parti nationaliste Auténtico, la branche politique de la guérilla des Montoneros. (En 1976, la police ferait irruption dans une réunion d’officiels du parti et elle serait tuée avec plusieurs autres.)

Deux jours plus tard, par un matin hivernal et pluvieux de juin 1973, je partis pour mon enlèvement convenu. Avant de quitter notre maison d’Acassuso, à une demi-heure au nord de la ville, j’avais non seulement informé ma femme de ma destination, mais aussi de l’endroit où trouver ma police d’assurance ; de mes manuscrits confiés aux éditeurs et des étapes de leur publication ; des personnes à appeler en cas de « problèmes » ; et d’autres précautions prises à la veille d’un voyage d’affaires ou de vacances en avion. Mais nous espérions que rien n’arriverait.

Comment quelque chose pouvait-il arriver ? Il s’agissait de gens que nous avions l’habitude de croiser aux réceptions. L’idée que leurs mains puissent serrer des armes était trop improbable, trop théorique. Il est vrai que certains tuaient, certains étaient tués, mais je n’avais encore jamais vu de corps déchiqueté par les balles, aussi tout cela paraissait-il un peu inconcevable. L’idée que je puisse frayer avec des gens qui tuaient, puis évoquaient la mort comme un aspect de la politique, ne faisait pas encore partie de ma réflexion d’écrivain. On était en 1973 et, politiquement, j’étais mal dégrossi. Des amis avaient été arrêtés, des amis d’amis tués. Moi-même, j’avais été arrêté une fois en tant que reporter. Un jour, il y avait des années, un policier ivre avait tiré plutôt près de moi dans le quartier de Ranelagh ; et mon père lui-même, irrité de me voir manier un pistolet sans précautions, avait tiré une balle de 22 long rifle Smith & Wesson entre mes jambes alors que j’avais dix ans. Mais tout cela faisait partie de la vie, pas de la mort.

Il pleuviotait encore quand je sortis du métro à Plaza Constitución, bâtiment gris qui n’est pas sans évoquer la gare Victoria de Londres, mais qui fait face à un parc sans vie ceinturé par un trottoir carrelé, cheminements carrelés qui le traversent en outre en diagonale pour définir un rectangle carrelé en son centre.

Quelques pâtés de maisons seulement me séparaient du rendez-vous, autre square désolé ceinturé de carreaux et traversé de carreaux en diagonale… Ce quartier de la ville, tenu pour un barrio chaleureux par ses habitants, semblait hostile à l’intrus avec ses magasins d’alimentation puants, leurs miroirs tavelés, leurs comptoirs de pierre froide, leurs sols couverts de sciure pour absorber l’humidité des souliers mouillés de la clientèle. Les rangées d’hôtels à prostituées bordant Santiago del Estero cédaient la place à des maisons à l’allure de forteresses, à toit-terrasse, aux portes cochères profondes (ouvrant souvent sur de beaux patios), à hautes fenêtres toujours fermées dont les volets n’étaient ouverts que pour la fête d’anniversaire d’une fille de quinze ans ou pour un mariage, avant d’être refermés pour des années.

Je l’aperçus près du square qui marchait vers moi, l’air encore plus maigre que lorsqu’il était passé au journal, les cheveux collés sur le front par la pluie, les épaules ramenées en avant et tombantes sous le col relevé du manteau. À le regarder éviter les flaques, je me demandais comment on pouvait voir en lui un assassin.

J’avais une impression étrange au ventre. Certains la qualifient de nœud. D’autres parlent de trac. C’est une sorte de vide brutal, qu’on vienne de manger ou pas, et j’avais fait un petit-déjeuner normal une heure plus tôt.

— Il pleut, fit-il en traversant. Vous feriez mieux d’entrer boire un café.

Il précisa qu’un bar se trouvait juste au coin où l’on viendrait me chercher. Je lui demandai s’il y avait un problème.

— Je vais chercher de l’essence pour la voiture.

Le caractère anodin de cette difficulté me fit pouffer de soulagement. Plus tard, je serais contrarié qu’il eût besoin de travestir la vérité, fût-ce sur une question aussi mineure que le transport. On m’avait convoqué de bonne heure afin de me surveiller et de prendre en toute sécurité les dispositions du déplacement.

Dans ce minuscule café du coin de la rue, un reporter d’un journal argentin du matin, un reporter du bureau d’une agence de presse des États-Unis à Buenos Aires et un correspondant volant du journal madrilène Pueblo occupaient une table. Deux clients accoudés au comptoir discutaient avec le patron. Durant les trois quarts d’heure suivants, plusieurs tournées de café firent siffler la machine à espresso sans interruption. Deux d’entre nous commandèrent de gros sandwiches especiales, au jambon et fromage dans une baguette. Je n’étais pas le seul à ressentir un creux à l’estomac.

Avant la prise de fonctions du président Cámpora et l’amnistie des prisonniers politiques, la guérilla avait rarement organisé des conférences de presse ; prévoir des interviews des guérilleros était quasi impossible, sinon pour les correspondants étrangers de passage. Quand les partisans avaient voulu dire quelque chose – en général pour marquer une circonstance particulière car les déclarations ordinaires se faisaient par la poste ou le téléphone – ils avaient enlevé un ou deux journalistes en leur mettant un bandeau sur les yeux. La « conférence » s’était habituellement déroulée dans une voiture ou une camionnette en mouvement pour éviter tout repérage. Le terme d’enlèvement subsistait ; mais comme bien des termes adaptés aux nécessités politiques, nul n’y croyait plus. En politique argentine, tant de mots ont un double-sens…

Au bout d’une demi-heure environ, nous fûmes rejoints par un jeune homme. Il avait les cheveux courts et bien coiffés et de bonnes joues ; il portait un imperméable élégant et, dessous, une chemise à col ouvert. Ce monsieur au visage sombre n’avait jamais connu la prison, à l’évidence, et il avait probablement conservé un métier régulier sans nul besoin de soulever le couvercle. Notre nouveau compagnon commanda un café et un sandwich ; il nous proposa un verre que nous refusâmes. Un quart d’heure plus tard, il se leva, paya sa note et nous dit de nous préparer, au moment exact où arrivait un petit autobus de ramassage scolaire, antique, revêtu de la couleur orange réglementaire. On nous dit de monter rapidement dans l’autobus et le gaillard joufflu sortit en dernier. Comme nous montions les trois marches, le moteur eut un raté, qui nous fit penser à un coup de feu. Mais la pensée s’évanouit avant de prendre corps. Le chauffeur d’âge mûr, accompagné de deux jeunes gens, nous emmena dans force cahots sur une distance de quinze pâtés de maisons environ. Toute conversation, à supposer que nous eussions été moins tendus et l’eussions désirée, aurait été rendue impossible par les pétarades du véhicule.

L’autobus s’arrêta devant une grande bâtisse aux allures d’entrepôt, aux immenses portes de métal. À notre descente, un autre homme monta régler le chauffeur qui n’avait à l’évidence aucune idée de notre identité ni de ce qui se passait.

Nous franchîmes une petite porte de côté pour entrer dans une grande salle sombre et carrée. C’était un dancing, le quartier en comptait des douzaines gérés par les Espagnols dans l’intérêt de leur communauté. On nous informa que le vieux couple se trouvant au comptoir, à l’autre bout de la salle, avait été averti que le local loué par nos hôtes accueillerait une conférence de presse pour le lancement d’une revue littéraire.

Nos hôtes, quatre au total – mais nous apprîmes plus tard que trois autres se trouvaient dans la rue, à surveiller le pâté de maison –, nous invitèrent à prendre place derrière un groupe de cinq tables autour desquelles on avait placé quelques chaises.

L’un après l’autre, on nous envoya aux toilettes des messieurs où nous fûmes fouillés par un homme qui semblait un expert pour palper chaque centimètre du corps du plat de la main, vérifier chaque poche et chaque recoin de tissu. Sa main s’immobilisa sur la poche droite de mon manteau. C’était mon flacon de Ventolin contre l’asthme. Il s’enquit sèchement de la nature de l’objet car la forme était méconnaissable. Quand je l’eus informé, son visage se détendit sur un quart de sourire ; il murmura quelques mots pour déplorer l’inconvénient de cette maladie. J’eus l’impression qu’il m’enviait un peu, subconsciemment, car c’était le handicap dont Ernesto « Che » Guevara avait souffert toute sa vie, précisa-t-il.

Après ces présentations, nous attendîmes autour de la table. On nous servit une autre tournée de café et des verres de Ginebra, du gin hollandais. Nous pouvions utiliser des appareils photos et des magnétophones si nous le désirions. Qui venait ? Eh bien, aux dernières nouvelles, le chef du bureau politique du Parti révolutionnaire des travailleurs, le PRT, la structure qui organisait l’Armée populaire révolutionnaire, l’ERP. Qui était-ce ? interrogea l’Espagnol dans son ignorance. Mais, Mario Roberto Santucho, bien sûr.

À ces mots, la porte de côté, voisine du grand portail métallique, s’ouvrit pour laisser entrer, sur le sol carrelé du dancing, ledit Santucho, trente-six ans, naguère comptable accrédité. Le suivaient ses lieutenants, Benito Jorge Urteaga, vingt-sept ans, ancien employé de bureau, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, trente et un ans, ancien ingénieur et ancien membre de l’organisation uruguayenne des Tupamaros, désormais commandant dans l’ERP, et Jorge Molina, trente ans, architecte.

Santucho, surnommé Robi, était un personnage quasi légendaire. Son aspect n’était pas vraiment à la hauteur de cette réputation, mais il est difficile de dire ce que j’en attendais. Il avait les cheveux bruns et frisés, coupés courts ; il était fluet et avait la voix douce. Tous quatre étaient rasés de près et vêtus d’habits décontractés, propres et bien coupés. Gorriarán Merlo perdait ses cheveux et avait l’air d’un banlieusard de la classe moyenne. Urteaga arborait le sourire espiègle et chaleureux du garçon déluré. Molina, un peu lugubre, évoquait un spectateur de match de rugby le samedi après-midi, avec sa veste brune et son foulard de soie.

Santucho, marxiste, avait fait de l’ERP une armée irrégulière. Il s’était évadé deux fois de prison dans les trois années précédentes ; une fois de la prison de Tucumán et une autre, en août 1972, de la prison de haute sécurité de Rawson, dans le Chubut, d’où, avec Gorriarán Merlo et quatre autres, il avait détourné un avion jusqu’au Chili, qui leur avait remis des saufconduits pour aller à Cuba. Allende était alors le président du Chili.

Je me rappelai que dix-neuf autres, évadés avec eux, n’étaient pas arrivés à temps à l’aéroport. Parmi eux se trouvaient l’épouse de Santucho, Ana Villareal, et la petite amie de Gorriarán Merlo, qui avaient toutes deux été tuées quelques jours plus tard. À Santiago du Chili, Santucho et Gorriarán Merlo s’étaient effondrés en larmes.

À leur entrée dans la salle de danse en ce jour hivernal de juin, l’idée m’envahit à nouveau, pas dans ma tête mais dans mon ventre, que tous ces hommes en avaient tué d’autres. Et pourtant ils semblaient charmants. Ils serrèrent la main de leurs hommes puis vinrent tous les quatre à nous, se présentèrent poliment, prirent brièvement de nos nouvelles et nous demandèrent si venir jusqu’ici avait été difficile. Leurs forces étaient entourées d’une aura à la Robin des Bois : ils avaient détourné des livraisons de produits laitiers pour les distribuer dans les bidonvilles, avaient détroussé des scieries et des entreprises de construction pour attribuer leurs matériaux à des familles ouvrières vivant dans des cartons. Ils étaient admirés autant qu’ils étaient haïs.

C’était de charmants jeunes gens… un comptable, un architecte… Il s’agit de professions honorables… mais j’absous le crime en me rappelant le charme.

La conférence de presse elle-même fut décevante. J’allais vite apprendre que toutes les conférences de presse de guérilleros – mais c’est vrai de toutes les autres, du reste – étaient décevantes. On les tenait pour se montrer, prendre contact ; mais on y apprenait peu de nouveau. Les conférences de presse de guérilleros sont particulières par leurs préparatifs, l’appréhension, la peur, l’incertitude. Par la suite, on a conscience d’être étiqueté. La police vient chez vous pour vérifier votre adresse ; des coups de fil anonymes vous menacent de représailles. En effet, on estime qu’il faut être un sympathisant pour assister à une conférence de presse de la guérilla.

Nous posâmes des questions et reçûmes des réponses politiques ; nous bavardâmes même autour du petit groupe de tables. Santucho avoua son amertume après la mort de sa femme, mais il ne cherchait pas à se venger. Il déclara que si l’action politique avait mis un terme à leur amour et leur mariage, il faudrait que l’action politique donne un sens à sa mort pour qu’elle ne soit pas vaine. Il parlait doucement, sans jamais élever le ton. Aucune question ne semblait l’irriter, même quand nous le pressâmes d’interrogations sur la force numérique de son organisation. Il répondait simplement, encore et encore, que sa sécurité interne l’empêchait de nous répondre. Son organisation prévoyait que le gouvernement du Dr Cámpora ne durerait pas (il tomba au bout de quarante-neuf jours). Il déclara que l’ERP ne détenait aucune victime d’enlèvement (qu’il appelait détenus) dans les cellules des « prisons populaires », ce que nous ne croyions pas ; au reste, on ne peut s’empêcher de penser que c’est un terme grotesque pour désigner une cage – et il nous assura que les forces de l’ERP avaient graissé leurs armes après l’amnistie dans l’attente des suites politiques.

Je me demandais lequel de mes interlocuteurs aurait pu presser une gâchette et voir tomber celui qui lui faisait face, s’étendre et gargouiller sur lui une grosse tache rouge comme la fuite d’un tuyau d’arrosage. Qu’avait pensé et ressenti celui qui dialoguait avec moi ? Ou bien avait-ce été si rapide qu’il avait à peine eu le temps de remarquer le choc dans le visage d’autrui, le choc que la mort fût immédiate ? Il n’eut sans doute pas le temps de comprendre qu’il ne serait plus, que quoi qu’on dise à présent, quoi qu’on fasse, cet homme n’était pas davantage qu’un corps de chien, écrasé par une voiture et jeté dans le fossé, comme on en voit tant au bord de toutes les routes d’Argentine.

Quelqu’un expliquerait que la première fois était la plus difficile. Une bataille rangée était la meilleure initiation ; qui visait pour la première fois – homme ou femme – des cibles humaines ne saurait jamais si quelqu’un avait été touché, qui avait tiré et la gravité de la blessure. Parfois, dans ce genre de combat, il était impossible de savoir. Il en allait autrement à bout portant. Des amis devaient vous aider, dans ce cas, vous réconforter et vous rappeler sans cesse l’importance de la cause. Mais il reste que quelqu’un avait tiré, que quelqu’un était mort et qu’il est impossible de justifier un tel mal par la suite.

Quand ces idées me venaient, je fermais hermétiquement les paupières et me vidais l’esprit, car comment pourrait-on bavarder quasi aimablement avec des gens qui se promènent en pressant des gâchettes, en sachant bien que la mort en résultera ?

Mon rédacteur-en-chef mentionnait « mes amis » avec sarcasme, avec dégoût, avec répulsion à l’idée d’hommes et de femmes qui semblaient charmants, amicaux et dotés d’un sens de l’humour acceptable et qui pouvaient tuer. Ils faisaient partie de l’autre équipe, celle qui affronte l’équipe à laquelle la société donne des uniformes et le droit de tuer. Et certains de ces derniers aussi, du soldat au général, sont charmants, amicaux et ont le sens de l’humour.

L’atmosphère était au bavardage cordial. Santucho ignorait sa situation juridique après l’amnistie. Nous, en revanche, nous étions ravis de parler avec l’un des hommes les plus recherchés du pays. Nous nous servions du vouvoiement de politesse, usted, en même temps que du vos plus familier et intime, et tout l’épisode fut enregistré sur un petit magnétophone. Nous bûmes force tasses de café et petits verres de Ginebra. On ne vit brandir aucune arme et la tension antérieure, deux heures plus tôt, s’était évanouie.

Avant de partir, nous demandâmes si nous pouvions nous photographier avec eux, ce qu’ils acceptèrent volontiers. Le seul reporter qui eût apporté un appareil prit plusieurs photos. L’envoyé de Pueblo et moi-même posâmes avec nos hôtes car nous voulions prouver que la réunion avait eu lieu. Santucho, quelques mois plus tôt, avait nié la réalité d’une interview du correspondant du Corriere della Serra italien, qui avait soutenu que les participants étaient encapuchonnés mais qu’il en avait reconnu les voix.

L’au revoir reproduisit l’arrivée, décontracté mais attentif. Les chefs partirent d’abord, puis les subalternes jusqu’à ce qu’un seul reste qui nous dise quand sortir dans la rue. Une fois livrés à nous-mêmes, nous partageâmes tous les quatre un taxi jusqu’au centre.

La photo et mon compte rendu se trouvaient dans le Buenos Aires Herald du lendemain. Ils me haussèrent au rang de grand reporter pour bien des gens. Pour beaucoup plus, je semblais être, et reste probablement, un guérillero.

Les coups de fil anonymes menaçants, à la maison et au journal, commencèrent plus tard ce même jour.

2 Dossier photographique Septembre 1973

L’histoire de Polo, comment il s’était souillé sur le siège avant d’une voiture tandis qu’une main lui serrait le cou, que le canon d’un 38 mm lui forait le crâne derrière l’oreille, avait fait le tour de l’agence de presse peu après l’événement. Les après-midi y étaient propices aux réunions et aux potins, avant le départ de ceux du jour et l’installation de ceux de la nuit. Ce soir-là, les conversations tournèrent autour d’histoires comme celle de Polo.

Une journaliste du nom de Marta avait récemment été enlevée et interrogée sur l’article qu’elle avait consacré aux sociétés secrètes dont le ministre des Affaires sociales était membre. Elle avait été intimidée par de fausses exécutions sur le bord de la route autour de la capitale, puis libérée, indemne mais très choquée. Le mois suivant, la police fit une descente au journal pour m’emmener : on me soupçonnait d’appartenir à une organisation de guérilla. Je n’y étais pas à ce moment-là mais arrivai plus tard – la pression était retombée. L’officier responsable de la descente observa que j’avais l’air d’un brave type. « Une chance que vous n’ayez pas été là à notre passage. J’avais ordre de vous donner un billet. » Un « billet » signifiait un aller simple vers la morgue. Je le remerciai de m’en informer. Ils détruisirent les dossiers de presse et de photos que je conservais depuis dix ans. Puis ils m’emmenèrent.

Dans les deux cas, les réactions avaient été différentes. Marta, pleine de défi, avait convoqué une conférence de presse et n’avait laissé aucun doute sur l’inspirateur de ses ravisseurs : le gouvernement. Puis elle s’était cachée. Après ma libération, j’avais gardé mon adresse, les mêmes habitudes et m’étais à nouveau faufilé à la rédaction pour tenter de récupérer ce qui restait des dossiers détruits. C’est à ce moment qu’on avait raconté pour la première fois l’histoire de Polo dans la salle de rédaction de l’agence.

Polo était photographe. C’est une photo de presse qui lui causa tous ses ennuis. Il l’avait prise, une photo de groupe dans les derniers mois de 1972 ou au début 1973, quand les nombreuses obédiences du mouvement péroniste affichaient l’apparence de l’unité pour la campagne électorale. Ils se faisaient photographier comme des bandits : pendant la noce, avant le massacre.

En Argentine, les obédiences au sein du péronisme – les guérilleros radicaux des Montoneros, les politiciens conservateurs de la « vieille garde » âgés de soixante ans et plus, et les groupes de choc d’ultra-droite qui s’associaient parfois aux Montoneros pour détrousser et kidnapper – s’étaient rassemblées théoriquement pour ramener le péronisme au gouvernement, faire revenir le général Juan Perón de son confortable exil madrilène et promouvoir la canonisation d’Evita Pérón. Les élections eurent lieu en mars 1973, remportées par les Péronistes avec une avance confortable. Un président péroniste par interim prit ses fonctions en mai. Un mois plus tard, en juin 1973, Juan Perón regagnait Buenos Aires et débarquait au milieu d’une bataille rangée – d’aucuns prétendaient qu’elle avait été « mise en scène » en son honneur – à l’aéroport d’Ezeiza entre diverses factions de ses partisans. Plusieurs furent tués par balles, d’autres empalés sur des pieux, d’autres encore pendus à des arbres, plusieurs torturés à la cigarette et tabassés. Les factions se préparaient à saisir toutes les miettes de pouvoir que leur abandonnerait Perón.

La photo prise par Polo, celle du groupe de dirigeants d’ultra-droite et de chefs des Montoneros, fut volée dans les archives du magazine pour lequel il travaillait. On la coupa et recadra pour ne laisser que les visages souriants des chefs de bande d’ultra-droite, version falsifiée à son tour publiée dans un hebdomadaire des Montoneros, El Descamisado1, sous ce titre : « Voici les assassins de la bataille de l’aéroport d’Ezeiza. » Polo, l’auteur de la photo initiale, ne s’en était pas aperçu, bien que la photo falsifiée restât affichée durant une semaine dans tous les kiosques à journaux de Buenos Aires.

En milieu de matinée, après le départ des enfants à l’école, Polo embrassa sa femme et lui demanda s’il fallait rapporter quelque chose du centre de la ville. Elle lui répondit « Fais attention » comme elle faisait toujours. Puis il quitta leur petit appartement du quatrième étage pour prendre l’autobus qui le conduisait au journal. L’immeuble était un édifice plat de façade, dallé de marbre, aux grandes doubles portes d’entrée, doté de deux ascenseurs et quarante appartements ; identique, à quelques détails près, à bien d’autres immeubles de la capitale qui avaient poussé comme autant de souches artificielles entre des vestiges d’un autre âge, les bâtisses trapues à un étage.

Il se sentait un peu barbouillé. Quelque chose qui ne passait pas, peut-être ; mais ce malaise fut effacé par la chaude matinée printanière de ce septembre 1973. Il se mit à réfléchir au travail du jour. Sans doute s’agirait-il encore de politique. Les rapports des partis politiques officiels s’étaient tendus dans un climat d’incertitude croissante. On avait convoqué de nouvelles élections pour le 23 septembre et jouer la comédie de l’installation du nouveau président après la démission du gouvernement péroniste d’intérim élu en mars : Juan Perón serait le nouveau chef de l’État. Ses partisans faisaient toujours mine d’arborer un front uni pour les élections ; mais la base du vieil homme était morcelée et se dévorait pour accaparer une partie du pouvoir. Malgré tout, les journalistes eux-mêmes devaient faire leur boulot et payer leurs factures. Polo s’inquiétait, comme tous les journalistes, et répétait, comme tout le monde, « Où allons-nous ? » sans attendre plus de réponse que les autres.

Ainsi, ce matin-là, Polo sortit sur le trottoir. Il regarda derrière lui pour voir si l’autobus arrivait. La rue, droite, était inhabituellement vide sur plusieurs pâtés de maisons. Une seule voiture était garée de son côté. Il traversa pour gagner l’arrêt de bus et attendre le colectivo. Il marchait doucement. Il agrippa le poteau de fer de l’arrêt, se balança autour une fois et se remit d’aplomb en réajustant le sac de l’appareil photo sur son épaule. Il entendit démarrer la voiture qui se trouvait garée juste après la porte de son immeuble. Elle se dirigeait vers lui. Il la regarda sans y faire attention – cela n’avait pas d’importance.

À cinq mètres de lui, la voiture s’arrêta. Polo pensait qu’on allait lui demander son aide pour trouver une adresse. La vitre arrière à demi baissée s’abaissa tout à fait et un visage d’homme apparut. Il arborait ce qu’il prit pour un sourire. Il lui rappelait quelqu’un, mais impossible de l’identifier. Un bras lui fit signe d’approcher.

— Où allez-vous ? On peut vous déposer ? héla celui dont la tête pointait par la vitre.

En entendant cette voix, un déclic se produisit dans sa mémoire : c’était l’un des chefs des factions péronistes qu’il avait photographiés lors de la précédente campagne électorale. Étrange qu’il se montre serviable aujourd’hui. Il devait lui vouloir quelque chose… Il avait totalement ignoré Polo les rares fois où ils s’étaient croisés lors de conférences de presse ou de réunions du parti.

— Non merci, fit Polo. Je vais travailler… au magazine. Je vais prendre le bus.

Il n’était pas d’humeur à rencontrer des gens ; il devait réfléchir au travail à faire, aux factures à payer… et il préférait rester seul. Il secoua la tête en souriant.

— Allons, insistait l’autre, nous allons vous déposer… C’est une petite course.

— Non, vraiment, merci beaucoup… Une autre fois, fit Polo en souriant.

Suivit un long silence. Le type de la voiture se retourna lentement pour regarder son voisin sur la banquette, puis il revint à Polo.

— Vas-tu monter ! fit-il en serrant les dents, sans humour.

Polo sursauta. Il trouva la force d’esquisser un sourire en marmonnant :

— Oh, d’accord.