7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Marea Editorial

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Historia Urgente

- Sprache: Spanisch

Una nueva edición de un documento histórico imprescindible, publicada al cumplirse 35 años de la guerra de Malvinas. En 1982, el periodista Andrew Graham-Yooll vino a Buenos Aires como enviado del diario londinense The Guardian y durante tres meses cubrió para los lectores ingleses "una guerrita" (a lovely little war decían los británicos) entre Argentina y Gran Bretaña en el extremo del Atlántico Sur por unas islas cuyo nombre oscilaba, según quién lo pronunciara, entre Falkland y Malvinas. Graham-Yooll retrata el clima de euforia y depresión que reinaba en Buenos Aires, una ciudad en guerra que se hallaba, sin saberlo, cerca del fin de la dictadura más brutal de su historia. Un desayuno con Borges mientras el Papa bendecía a una multitud pocas horas antes de la rendición; una cena con curry con el general Menéndez; el hotel Sheraton convertido en centro de prensa del Estado Mayor Conjunto; los periodistas extranjeros buscando hacer la nota de su vida; las noticias de las muertes como un eco lejano e incierto que llegaba desde el Sur. "Una generación después, 35 años, la Argentina no cambió nada en su forma de ver a las islas Malvinas y a la guerra. La posibilidad diplomática se redujo al reclamo sin intentar la conciliación. El coraje y el heroísmo de 'los chicos de la guerra' se ha soslayado. Las Fuerzas Armadas todavía hoy no pueden explicar lo que hicieron, encabezados por un hombre borracho de poder y de otras bebidas, ni cómo llevaron a la muerte a esos soldados, mientras sus superiores salían ilesos" (Andrew Graham-Yooll).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Contenido

PREFACIO

BUENOS AIRES, OTOÑO 1982

(Abril-junio de 1982)

DESAYUNO CON JORGE LUIS BORGES

(Buenos Aires, 11 de junio de 1982)

LA CAÍDA SIN FIN

(Buenos Aires, junio de 1983)

DESPEDIDA: NOSTALGIA DE LA ARGENTINA

(La Nación - 27 de julio de 1982 - Cartas de lectores)

EL AÑO SIGUIENTE

(Buenos Aires, abril-junio de 1983)

UN CURRY PARA EL COMANDANTE

(Buenos Aires, jueves 17 de marzo de 1983)

1983, CON LOS RECUERDOS DE 1976

(Buenos Aires, abril-mayo 1983)

ENTREVISTA PARA LA BBC CON EL GENERAL MENÉNDEZ

(Buenos Aires, sábado 21 octubre de 1991)

ENTREVISTA CON ALAN CRAIG

(Buenos Aires, martes 22 de octubre de 1991)

EL INCREÍBLE ENCUENTRO CON MICHAEL SAVAGE

(Buenos Aires, sábado 19 de octubre de 1991)

POSDATA Y PINGU: AGENDA PERSONAL

(Londres, sábado 9 de octubre de 1993)

BIBLIOGRAFÍA MALVINAS (FALKLANDS)

Puntos de referencia

Tapa

Graham-Yooll, Andrew

Buenos Aires, otoño 1982 : La guerra de Malvinas según las crónicas de un corresponsal inglés / Andrew Graham-Yooll. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2022.

Libro digital, EPUB - (Historia urgente / Constanza Brunet ; 12)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-8303-80-2

1. Guerra de Malvinas. 2. Historia Argentina. 3. Política Argentina. I. Título.

CDD 997.11024

Edición: Constanza Brunet

Coordinación: Víctor Sabanes

Diseño de tapa e interior: Hugo Pérez

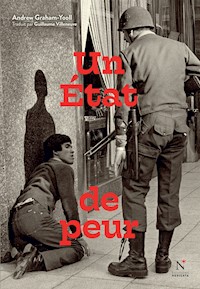

Fotografía de tapa: Marineros británicos del buque HMS Cardiff desembarcando en Pebble Island (Isla Borbón) en junio de 1982.

Fotografía de contratapa: Izado de la bandera de Reino Unido en el buque HMS Cardiff, anclado a orillas de Port Stanley (Puerto Argentino) el 16 de junio de 1982.

Ambas fotografías fueron tomadas por Kenneth Ian Griffiths y han sido donadas a Wikimedia Commons bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Primera edición: mayo de 2007

© 2017 Andrew Graham-Yooll

© 2017 Editorial Marea S.R.L.

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina Tel.: 4703-0464

www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-8303-80-2

Impreso en la Argentina

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

Para Inés, Luis, Isabel y Matías

Para Adriana

PREFACIO

Esta es una selección breve de crónicas periodísticas escritas durante el conflicto de Malvinas en 1982. Como hombre del oficio tuve la suerte de ser “enviado” del diario que entonces me empleaba en Londres. The Guardian era/es un matutino de tradición liberal que en aquel entonces apoyaba editorialmente (es decir sin compromiso político excepto el de simpatizar con sus postulados) al partido laborista inglés, encabezado por el veterano socialista Michael Foot. Al margen del hecho de que en ese entonces yo era afiliado del partido laborista inglés, el periodismo que se publicaba era relativa y respetablemente independiente y equilibrado. Trabajar en la redacción de The Guardian fue un privilegio. A mis jefes de entonces, Campbell Page, Martin Woollacott, Richard Gott, Nicholas Dolman, Jonathan Steele y al director, Peter Preston, mi agradecimiento.

Viajé de Londres a Buenos Aires el 3 de abril de 1982. Mis jefes en The Guardian me advirtieron tres cosas: una, que la situación creada a partir del desembarco del 2 de abril era mucho más seria de lo que en principio aparentaba en Londres, dados los antecedentes y por el hecho de estar en el poder en el Reino Unido un gobierno conservador; dos, que dentro de ciertos límites de buen gusto y de respeto podía escribir lo que quisiera, siempre que no se incluyera comentario alguno en la crónica; tres, que dado que era argentino de nacimiento, sería muy conveniente que el diario tuviera en el lugar un nativo con acceso directo al idioma y al entorno político de la época, y que, a pesar de esto, evitara contactos innecesarios con militares y/o simpatizantes de la izquierda o de la guerrilla en vista de mis antecedentes, en parte desconocidos en ese momento. (Exiliado accidental en 1976, con proceso bajo la Ley de Seguridad, y captura solicitada en los juzgados de San Isidro, San Martín y Azul, por haber ejercido el oficio de periodista, situaciones que en Londres desconocía, y de las que me enteré al llegar a Buenos Aires).

En Buenos Aires, agradezco el apoyo permanente de mi amigo, el fotógrafo John Claude Fernándes, de María Laura Avignolo, Joanne Graham-Yooll, Silvia Fesquet, Jimmy Burns, Hugh O’Shaughnessy, Isabel Hilton, Rafael Manovil y muchísimas personas más. La selección de crónicas que aquí se incluyen, traducidas del inglés, fueron publicadas como parte de las notas diarias para The Guardian, y también hubo otras que aparecieron en revistas literarias o de opinión. Más allá del honor de haber sido publicado en esas excelentes revistas, esto es periodismo y no literatura.

Varios pasajes de los artículos que aquí se reproducen fueron extractados del libro titulado Committed Observer. Memoirs of a Journalist, de John Libbey, publicado en Londres en 1995 por la University of Luton Media Press. La compilación de ese libro estuvo a cargo del editor Manuel Alvarado.

Las crónicas que se incluyen en el libro se publicaron en el diario The Guardian, de Londres, entre 1982 y 1983. Los diferentes tramos aparecieron bajo diversos títulos: “Goodbye Buenos Aires”, en London Magazine, en octubre de 1982; “Joys of Journalists and Dictators”, en la revista Granta en 1982. El diálogo anterior a una paliza en Plaza San Martín se reprodujo como “Una paliza en Buenos Aires”, en La República, París, noviembre de 1982. Otros pasajes se publicaron en New Edinburgh Review, otoño 1982. “El año siguiente” se publicó como “Buenos Aires Diary”, en London Magazine, abril-junio 1983. “The following year” apareció en New Edingburgh Review, otoño 1983. “Un curry para el comandante” se publicó en The Guardianel 22 de marzo de 1983, y en

New Edinburgh Review, verano de 1983.

La conversación con Jorge Luis Borges apareció en London Magazine, en marzo de 1983, y en The Antioch Review (EEUU), en la edición de otoño de 1989.

Como agregado a los textos es necesario incluir los siguientes datos. La cifra de veteranos de guerra argentinos se fijó en 20.030 hombres y mujeres. El Estado argentino reconoce a 14.503 ex combatientes y familiares de los fallecidos. Otros 5.527 casos son del personal de las Fuerzas Armadas que actuó en la guerra de Malvinas. (Ver La Nación, sábado 31 de marzo de 2007).

La cifra de 17.000 residentes británicos en la Argentina (así como la proyección de 100.000 hecha por dirigentes de la colectividad) es estimativa y data de registros consulares de 1975.

Finalmente, gracias a la editora que generosamente tomó a su cargo este texto, Constanza Brunet, y gracias también a mi colega, Sergio Kiernan, por su ayuda.

Buenos Aires, abril de 2007

BUENOS AIRES, OTOÑO 1982

(Abril-junio de 1982)

El primer día de esta historia fue el segundo, el 2 de abril de 1982, fecha en que la Argentina, bajo la presidencia de facto del teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003), ordenó el desembarco de tropas especiales en las islas Malvinas.

Hay quienes opinan que esta historia comenzó en enero de 1833, cuando el comandante de la nave británica HMS Clio tomó por la fuerza el dominio de las Falklands de manos del gobernador designado por Buenos Aires. Sin embargo, ya en 1771, Samuel Johnson (1709-84) –el primer compilador de un diccionario en inglés– había advertido acerca de lo poco aconsejable que sería permitir que el fastidio arrastrara a Inglaterra a una guerra con España por la posesión de las islas en el ensayo Thoughts on the Late Transactions Respecting Falkland’s Islands (Consideraciones sobre las recientes transacciones referentes a las islas Falkland). Quizás deba culparse al capitán John Byron, abuelo del poeta, por haber publicitado la belleza de las islas a través de una serie de dibujos encantadores y planos del asentamiento de la East Falkland cuando tomó posesión de las Malvinas en nombre de Jorge III. Los comienzos del conflicto se remontan cada vez más atrás.

Saltemos al final para abreviar una historia larga y aburrida: los asuntos de las islas son siempre aburridos, por lo limitados. La disputa que conocemos por las Malvinas-Falkland tiene casi dos siglos y es desgastante. Tres meses de surrealismo en el Atlántico Sur no pudieron poner fin a una historia tan dilatada, tampoco hicieron que de golpe las islas valieran una sola vida. La guerra fue una distracción de la diplomacia. La diplomacia, la paciencia, al final pudieron haber ganado: en 1982, las Malvinas estaban económicamente quebradas, políticamente marginadas de toda consideración en el viejo centro del imperio y prontas a ser transferidas de alguna forma a la República Argentina. La guerra logró que eso no sucediera.

Euforia

Abril de 1982. Buenos Aires estaba eufórica. La Argentina nunca había conquistado o ganado territorio en un conflicto armado o diplomático, nunca. Con la excepción de un pedacito de Paraguay, luego de la Guerra del Chaco, desde los tiempos de la colonia española la Argentina siempre había perdido tierra en beneficio de todos sus vecinos.

En los comercios se exhibían ilustraciones escolares, muy infantiles, que recordaban 1806 y 1807, cuando los criollos bajo el dominio de la Corona de Castilla habían vencido a dos expediciones británicas al Río de la Plata. El invasor había sido derrotado por una miscelánea de armas y de proyectiles caseros que incluía piedras, vasijas de grasa hirviente, lienzos llenos de excrementos y fardos de pasto en llamas, todo arrojado sobre las tropas de Su Majestad por gente bajita y morena escondida en los techos de las fortificadas casas, también bajitas y oscuras, de la aldea colonial. Gran Bretaña ha olvidado esa derrota; no fue más que un incidente menor en las guerras napoleónicas. Buenos Aires necesitaba recordarla.

En abril de 1982, la voz de Mercedes Sosa –cantante folklorista elevada a niveles de heroína nacional, alguna vez exiliada en Francia y España pero que ahora presentaba los temas de una chilena prohibida, la difunta Violeta Parra– llenaba las disquerías y las calles con los temas de su primer concierto de regreso a la Argentina. Lo mismo pasaba con la voz prohibida del cantautor catalán Joan Manuel Serrat (“Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz”). Los ecos de sus voces resonaban en la calle Florida. No había cambiado nada, la dictadura era la misma, pero ahora los militares miraban para otro lado: a algo de tamaño parecido a un ombligo en el Atlántico Sur. En la confitería Richmond, mujeres de edad indefinida y de belleza congelada jugaban a que sabían de quiromancia con amantes juveniles, y en el subsuelo los jugadores de ajedrez se negaban a ser distraídos de sus partidas. Por la calle, las mujeres embutidas en pantalones ajustadísimos desfilaban exhibiendo nalgas de firmeza asombrosa. Quizás ellas sí podrían distraer a los ajedrecistas.

Travesties (1974), del dramaturgo inglés Tom Stoppard, se presentaba cuatro noches por semana con localidades agotadas en un pequeño teatro de la calle Garibaldi, en La Boca. La traducción al español de Julio Ardiles Gray de Le bourgeois gentilhomme de Molière atraía público en el Teatro San Martín. La película Carrozas de fuego, del director inglés David Puttnam, se exhibía hasta con los acordes del himno nacional británico, Dios Salve al Rey, cuando el protagonista gana la medalla en los Juegos Olímpicos de 1924. Estaba en pantalla Malou, una película de la argentino-germana Jeanine Meerapfel. Es la historia de una mujer que va de Berlín a Buenos Aires en busca de su propia identidad, siguiendo la pista de su madre francesa, casada alguna vez con un judío alemán, cuando escapaba de los nazis. En Malou, Buenos Aires nuevamente tenía un papel protagónico, tantas veces desempeñado, de lugar de refugio y sufrimiento, en este caso de la finada madre, abandonada y convertida en alcohólica. El film, como el país, presentaba una ficción autobiográfica penosa.

Para los que sentían inclinaciones por la equitación, se celebraba el III Campeonato Internacional de Polo, con equipos de Chile, México, Uruguay, Colombia y Argentina, para mostrar al mundo que una nación moralmente empobrecida podía distraerse con los deportes de los ricos.

La novelista Silvina Bullrich (1915-90) escribió al diario La Prensa preguntando por qué la Argentina tenía que salir a conquistar a las Malvinas si todavía quedaba por poblar la mayor parte de la Patagonia.

No así el escritor William Shand (1902-97). El autor había escrito a La Nación para expresar su indignación ante la reacción británica frente a la ocupación argentina. ¿Y qué esperaba? “Me gustaría conocer un solo motivo noble que justifique el envió de la flota británica”, escribió. Pero lo único que detectaba era nostalgia por el imperio disfrazada de conveniencia político militar. “¿Te podés imaginar a los muchachos británicos disparando contra los muchachos argentinos?”, me preguntó. “Por un lado, allá, son muchachos que se enrolaron para escapar del desempleo. Aquí son chicos obligados a hacer la conscripción que no les enseña nada y solo sirven de chóferes para coroneles o para llevarles flores a las queridas de los generales”. Willie, judío nacido en Glasgow, poeta y dramaturgo inglés que vivía en la Argentina y escribía en castellano desde 1938, se declaraba muy enojado. Era inmoral hablar de literatura, de estilo, de ficción, cuando los muchachos se enfrentaban a la muerte, decía. No iba a dar entrevistas, tronó, aunque la publicidad que traería una nota en un periódico británico no vendría nada mal, reflexionó. Willie era el último, el que quedaba, de una lista de escritores desarraigados reconocidos por su exilio por estudiosos estadounidenses: W.H. Hudson, Robert Bontine Cunninghame Graham, Gordon Mayer y hasta Joseph Conrad. Al margen de la calidad de su literatura, siempre despertaban admiración en Buenos Aires, y eso daba a la obra escrita de los expatriados un encanto especial.

Unos días más tarde, cuando almorzábamos en el Dragón Verde, un restaurante chino cuyo salón vacío reflejaba la desconfianza de los argentinos hacia cualquier comida que no fuera carne vacuna, su indignación se había calmado. Disparó una seguidilla de aforismos de su propia invención: “Una cabeza calva nunca se pone canosa”. “Pon la otra mejilla, para estar seguro de que estás enojado; luego arremete”. Su lealtad hacia la Argentina parecía condicionada por los mismos elementos que él pensaba que hacían fieles a los hombres a sus mujeres. “La fidelidad es una comodidad egoísta. Los hombres son fieles no por falta de oportunidad, sino por temor a las complicaciones”. Hablaba fuerte por su sordera, y en inglés, indiferente a los clientes que lo escuchaban. La buena acogida por parte de la población de la propaganda oficial antibritánica había hecho que otros integrantes de la colectividad angloparlante hablaran su idioma en un susurro o adoptaran un castellano casi cómico, a veces el acento los delataba más que su idioma de origen.

La euforia triunfalista tenía una estridencia que iba más allá de la alegría. Había un clamor que reclamaba la guerra por las islas.

Muy bien, eso sería lo que obtendrían.

La Argentina no había librado una guerra externa desde 1870. Una de las consignas de la radio y la televisión, difundida reiteradamente hasta excluir las usuales admoniciones autoritarias sobre el pago de impuestos o la vacunación de los perros, afirmaba que un país sólo alcanza la madurez con la experiencia de la guerra. ¿Cómo lo sabían?

Gran Bretaña también estaba deseando un buen conflicto desde la humillación de Suez en 1956. Esta sería su primera guerra propia, y la haría sola, para su propia gloria.

Una gran parte de la “Fuerza de Tareas” británica navegaba hacia la isla de Ascensión, la única tierra que se avistaba en un trayecto de 8.000 millas entre la costa de Southampton y las Malvinas. “La Tácher” (Mrs. Margaret Thatcher), la Fuerza de Tareas y esta disputa terriblemente aburrida podían hacer por Sudamérica lo que no habían logrado ni editores, ni artistas, ni guerrilleros: ayudar a los británicos a redescubrir el continente, promover el turismo.

El ministro de Defensa argentino, que usaba el cabello tan brillante como su escritorio recién lustrado, y que envolvía su dignidad nacional en un traje elegante, había anunciado a la prensa que la Argentina convertiría a las islas en un territorio inexpugnable. No dio detalles (nadie daba detalles) y hablaba con la inútil precisión de un historiador de jazz, cosa que lo hacía parecer más ignorante pero más autoritario. Los informativos de televisión necesitaban secuencias como esa a falta de algo mejor.

Había camarógrafos en las dos puertas principales del Palacio San Martín, edificio construido como residencia para la familia Anchorena en 1909 en el estilo francés de un gran petit hotel, cuando Buenos Aires era la París de América del Sur. Ahora era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los equipos extranjeros llegaron a estar tan hartos de montar esa guardia que hablaban de la crisis de Fuckland. (Sí, usaban el nombre mucho antes de que surgiera la película de ese título).

Era tarde a la noche cuando el general Alexander Haig, secretario de Estado estadounidense, llegó a Buenos Aires para pasar la Pascua como mediador. No hacía frío, había un ambiente pesado, cargado de humedad. Le dieron la bienvenida numerosos grupos de hombres vestidos con ropa de deporte, incluso algunos en pijama, y mujeres con delantales sobre las faldas. Curiosa, la gente salía de sus casas y formaba un largo flanco en la banquina de la Autopista Riccieri, en el largo trayecto que une el aeropuerto con la ciudad. Querían ver, saludar al funcionario visitante, desearle buena suerte en esa noche de otoño y pedirle que les evitara problemas. Ya habían tenido suficientes problemas.

La gente vivaba a Mr. Haig y a los Estados Unidos. Pensaban que este hombre venía a Buenos Aires como amigo, para ayudar.

Pocos meses antes, el general Leopoldo Fortunato Galtieri había declarado al diario La Prensa, el 3 de noviembre de 1981, que la Primera Guerra Mundial había sido una confrontación entre ejércitos, la Segunda entre naciones, y la Tercera sería entre ideologías. Seguramente lo había leído en un manual. Decía que los Estados Unidos y la Argentina debían mantenerse aliados para defender sus intereses y aspiraciones comunes. No parecía entender nada de todo eso, pero lo decía muy bien. El sábado 10 de abril, una multitud llenó la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, para mostrarle al general Haig la fuerza del sentimiento popular. Como si un secretario de Estado de Estados Unidos o cualquier persona en Washington pudiera comprender el lenguaje del populismo del Tercer Mundo empobrecido. Haig seguramente pensó que la plaza estaba llena de cowboys y pieles rojas. La gente vivaba la decisión del Gobierno de invadir las islas Malvinas.

Pocos días antes, esa gente protestaba en la calle, deseándole a cada militar un cáncer de hígado.

A veces no resultaba fácil comprender el motivo de la euforia o saber siquiera si ellos lo entendían. Había una necesidad muy fuerte de celebrar algo, aunque fuera incierto, y eso se mezclaba con cierta ansiedad. La palabra “Viva” podía deconstruirse para reflejar el sentir de la multitud. “Vi” ponía acento en el entusiasmo; seguido de un “va” más dudoso, una partida. ¿Deseaban la guerra? Seguramente que no; las pancartas pedían la paz. ¿Pensaban que se podía humillar a un poder extranjero, cualquier poder, grande o chico, sin represalias? Por cierto que no pensaban en ello; otras pancartas declaraban la necesidad del combate.

Diez años antes, en mayo de 1973, la Plaza de Mayo se había llenado para vivar a un nuevo gobierno civil que había demostrado su enfática defensa de la paz con una amnistía política. Ese gobierno había subido al poder por el voto mayoritario y el apoyo de la guerrilla armada, cuyo desprecio por la vida iba más allá del salvajismo. Los grupos guerrilleros mataban para liberar al país del prolongado dominio de la oligarquía vernácula, o del imperialismo capitalista, o de la amenaza de algo que habrían podido describir si alguna vez hubieran sabido lo que era. Todo se había conducido en nombre del viejo ausente, exiliado en Madrid, el general Juan Domingo Perón (1895-1974), que los había alentado a la barbarie con frases tales como “El mejor enemigo es el enemigo muerto”, y “Para el enemigo ni justicia”. Ahora Perón yacía tieso, muy tieso, y callado, muy callado, en el cementerio de Chacarita. Los guerrilleros habían sido eliminados por otras bandas, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, que mataban para librar al país de la guerrilla, para defender algo que ellos llamaban la sociedad occidental y cristiana, que sonaba a cruzada del siglo XII, esquema mental que los hacía atacar a una posesión colonial del Reino Unido, país al que hasta hacía muy poco los militares argentinos habían comprado barcos de guerra y armas, muchas armas, para matar a guerrilleros y a enemigos que no eran occidentales y cristianos. Ahora los guerrilleros habían sido abandonados hasta por los intelectuales que escribían tesis exultantes sobre las revoluciones nacionalistas y las conquistas de islotes.

Y en 1978 la multitud había colmado la Plaza de Mayo para vivar, junto al gobierno militar, el triunfo de la Argentina en la copa mundial de fútbol. Nunca había quedado claro si la victoria se había obtenido en parte por compra o intimidación. Era mejor no saber.

A fines de marzo de 1982, la gente había intentado ganar la Plaza para manifestar públicamente su repudio a la política económica de la conducción militar. Los manifestantes fueron reprimidos severamente.

A comienzos de abril de 1982, la gente había llegado a la Plaza desde todos los rincones de la ciudad y los alrededores para celebrar el desembarco en Malvinas. Algunos caminaban tras las insignias de sus sindicatos, otros se encolumnaban tras la bandera argentina, algunos venían como individuos curiosos, otros arribaban vestidos con las ropas típicas de los países de sus padres inmigrantes. Se veían los atuendos nacionales de los países del Báltico y los viejos uniformes salidos de los baúles de abuelos inmigrantes croatas, que siempre habían apoyado la buena línea fascista. Todos vinieron a demostrar que el apoyo a la causa de Argentina venía de más allá de las fronteras, desde muy lejos en su imaginación y en sus fantasías disfrazadas de folklore. Las más variadas corrientes de izquierda, algunos guerrilleros también, se sumaron a la celebración de la conquista.

Mientras el sol no apretó demasiado, la multitud siguió entusiasta. Las mujeres sintieron las manos que les palpaban las nalgas, los hombres sufrían por sus pies planos, algunos niños eran aplastados por la muchedumbre.

Mucha gente llevaba carteles, algunos en inglés, apuntando a la difusión por las cámaras de televisión extranjera:

“Somos gente de paz / Muerte al ejército de Margaret”. Otro decía: “Adiós a la reina / Díos salve a la Argentina”. Los nacionalistas más serios habían escrito: “Ingleses piratas, masones, herejes, go home”. Y algunos saltaban y cantaban: “No cabe duda, no cabe duda, la reina de Inglaterra es la reina más boluda”. El corresponsal de uno de los diarios más serios de Londres comentó cuando le dieron la traducción: “Vamos, hombre, eso es un poco insultante”.

A los periodistas les encantó el entusiasmo de la multitud. La prensa mundial disfrutó libremente el beneplácito de la Casa de Gobierno. Y desde la terraza, donde un helicóptero esperaba listo para el momento en que el señor general Haig deseara salir rumbo a su partido de tenis en la embajada de Estados Unidos, los periodistas pudieron gozar con el panorama de la masa de gente allá abajo, la misma vista que tenían los agentes de seguridad. En la terraza, jóvenes corresponsales estadounidenses se convencían de que una guerra los ayudaría a escribir como Ernest Hemingway, y los cronistas estaban seguros de que podrían ganarse un buen paquete de dinero con los gastos de representación que les correspondían por su cobertura del conflicto.

El general Galtieri, presidente desde el mes de diciembre, se mostraba encantado. Él también disfrutaba de su propia vista de la multitud. Desde un balcón histórico en la Casa Rosada, la gente parecía estar vivándolo a él. Pero cuando dijo “como Presidente de la Nación, en representación de todos ustedes…”, lo silbaron. “La Sra. Thatcher y el pueblo británico no han oído una sola palabra que los ofenda o ultraje su honra y reputación... todavía [vivas]. Pero yo, como Presidente de la Nación [silbidos], les pido a los británicos que moderen sus declaraciones… el Gobierno y el pueblo argentinos podrían sentirse molestos y devolver las ofensas con ofensas mayores… [vivas]”.

No parecía haber nadie ahí que viera lo trágico de esta comedia. Los argentinos saben reírse de sí mismos, pero solamente mediante el recurso indirecto de reírse de un tercero. ¿Y los británicos? Se consideran propietarios del humor hasta que alguien se mofa de ellos. ¿Cómo podía haber guerra entre Gran Bretaña y la Argentina? ¿La historia había convertido a Gran Bretaña en tan afecta al combate que los británicos parecían haber perdido el sentido del ridículo?

El grupo de periodistas en el techo de la Rosada crecía en número. O su capacidad para la premonición era mejor que la mía o esperaban con más ganas una buena oportunidad en sus carreras. No había suceso de la actualidad mejor para estimular la carrera de un periodista que una guerra. Los corresponsales adoptaban semblantes de preocupados, hablaban con voz grave, severos, con apremio, anticipando la tragedia, sin ironía.

“La hidalguía argentina… nos permite extender una mano a nuestros adversarios”, gritaba Galtieri. “Pero que no se interprete esto como debilidad [vivas]. Mañana es Domingo de Pascua [11 de abril]. El pueblo argentino, profundamente religioso y católico, debe rogar a Dios para que haya paz –paz con dignidad– mientras se prepara a enfrentar al adversario…”.

Galtieri saboreó la atención. El año anterior había estado en Washington dos veces. Había sido celebrado como defensor de la democracia y le habían agradecido la provisión de expertos torturadores, “consejeros militares”, que enviara la Argentina a los gobiernos derechistas de Centroamérica. El año anterior había estado seguro de tener el apoyo de esos yanquis estúpidos para una aventura en las islas. Él, como “La Tácher”, necesitaba la guerra. Tenía que sepultar la memoria de sus crímenes: los crímenes contra miles –los “desaparecidos” que ahora se lloraban como muertos– serían juzgados y considerados como actos de heroísmo si lograba ganar una guerra en las islas. ¿De qué otro modo llegaría la Argentina a superar las muertes del pasado reciente?

Mario Paoletti (1940), un escritor argentino exiliado en España, escribió desde Madrid: “Por televisión vi la Plaza de Mayo repleta de gente y me invadió la vergüenza. Supongo que la histeria nacionalista británica es igualmente indigerible. Algo parecido a esto ocurrió en 1978 con la Copa del Mundo. El día del partido final contra Holanda, cuando el país enloqueció de alegría y fue a Plaza de Mayo a vivar a [presidente Jorge Rafael] Videla, la gente de Videla me torturaba… Si realmente quieren reconquistar algo, podrían comenzar por Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde cien mil personas viven en tierras que pertenecen a tres familias”.

El general Alexander Haig se enojaba por el fracaso de su diplomacia entre Washington, Londres y Buenos Aires. El secretario de Estado de los Estados Unidos transpiró su ira durante todo un partido de tenis en la residencia del embajador, presenciado pero no aplaudido por los ocupantes de los edificios vecinos donde se habían alquilado los balcones a los reporteros gráficos. Haig advirtió a la Argentina respecto de la guerra que enfrentaba por su temeridad al invadir la colonia británica. Dijo a sus interlocutores, los comandantes de las Fuerzas Armadas y el caballero de la Cancillería que usaba trajes oscuros y tenía una pelada brillante, que la Argentina no conocía la guerra. Estaban muy equivocados, dijo, si pensaban que la “guerra sucia”, la así llamada cacería de guerrilleros y sus simpatizantes entre 1974 y 1978, era algo más que una caza de palomas.

Haig partió de Buenos Aires el 19 de abril sin haber logrado nada. Renunciaría a su cargo en Washington el 25 de junio.

En pie de guerra

Aparecieron calcomanías en los automóviles que ridiculizaban a “La Tácher”. En uno, una venda adhesiva le cubría la boca; otro la mostraba siendo “culeada” por Galtieri. Sodomizar a las mujeres, “tomarlas por el culo”, era una gran hazaña de machos. Una calcomanía desplegaba los colores argentinos blancos y celestes izados por encima de la enseña británica (Union Jack). Las transmisiones radiales estaban salpicadas en exceso con cantitos sobre las Malvinas. El texto de la Marcha de las Malvinas se distribuyó a los periodistas en la Casa de Gobierno. Otra canción de propaganda que comenzaba “Vamos Argentina / vamos a ganar…” acompañaba a los espacios televisivos que se hacían pasar por noticiosos, pero que eran un recitado de declaraciones de adhesión a las Fuerzas Armadas. Los militares debían demostrar que tenían al país con ellos.

Las disquerías del centro de la ciudad aturdían con el ritmo galopante del Bolero de Maurice Ravel, súbitamente popularizado por Claude Lelouch en su película Les uns et les autres (Los unos y los otros) que estaba en cartel y que protagonizaba otro triunfador argentino, el bailarín Jorge Donn (19471992), formado por Maurice Béjart. El auditorio gritaba algunos epítetos durante la escena de la Segunda Guerra Mundial en que los Estados Unidos decidían ayudar a Gran Bretaña. La Argentina sentía ahora que era víctima de esa misma alianza.

Los diarios traídos de Londres por algunos de los casi trescientos periodistas británicos que estaban en Buenos Aires para cubrir “la guerra” mostraban que el público inglés era inducido a creer que los argentinos pasaban sus días gesticulando frente a las máquinas fotográficas y las cámaras de televisión. No era fácil saber qué pensaba el público británico de un conflicto por la posesión de algo de cuya existencia no había tenido conciencia. Fleet Street (la histórica calle de la prensa en Londres) tuvo que descubrir primero dónde estaban las islas. Esto no era un asunto sencillo ya que la mayor parte de los atlas europeos sitúa a Sudamérica en las últimas páginas, y en general en tamaño pequeño o con poco detalle, y las Malvinas están en el extremo de Sudamérica: un granito en un dedo del pie del continente. La información sobre la expectativa oficial de Londres era tan limitada como en Buenos Aires. En la Argentina, la información fue suspendida por decreto: en Gran Bretaña, por los términos de la Ley de Secreto Oficial, una legislación antigua destinada a evitar que el público se enterara de nada que pudiera complicar la vida de los políticos. A Whitehall (el gobierno británico) no le importaba verdaderamente qué podrían llegar a saber los rusos o la Armada argentina, siempre que no lo supieran los británicos. La guerra sucedía lejos de Buenos Aires. El desembarco y ocupación argentinos de las Malvinas/Falkland seguían siendo celebrados como una copa de fútbol, un evento festivo con el cual se llenaban de conjeturas las columnas de los diarios mientras aún era demasiado temprano para preocuparse por los fixtures del próximo campeonato mundial, que comenzaría en junio. Guerras, partidos, parecían lo mismo.

La gente no hablaba de otra cosa que de las Malvinas. Permanecían en las calles durante las tardes templadas de un verano que no terminaba por almanaque. Alrededor de los quioscos de diarios del centro se juntaban grupos de gente a leer los titulares del New York Times y de The Financial Times. Se examinaban los diarios brasileños tales como O Globo, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, en busca de noticias auténticas. Ocasionalmente aparecía El Mercurio chileno, pero a Chile no se lo veía como aliado. Era ostensiblemente pro británico. Y estaban los diarios uruguayos; pero los argentinos creían que los uruguayos inventaban las noticias porque los diarios no podían pagar las altas tarifas del servicio de las agencias noticiosas.