Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Automática Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Una carpa bajo el cielo recorre la vida de tres jóvenes a lo largo de cuatro décadas de historia soviética. Iliá, Misha y Sania se conocen durante los primeros años de colegio y, desde ese momento y hasta bien avanzada la edad adulta, los unirá un anhelo común de belleza y de verdad que a menudo chocará con las constricciones del poder soviético y que los llevará a explorar sus propios itinerarios en el terreno del arte: la literatura, la fotografía y la música. Una multitud de personajes fascinantes pueblan esta novela coral, acompañando a sus protagonistas en episodios que, a modo de instantáneas, ofrecen una visión de la cotidianidad soviética y de la disidencia durante los difíciles años que van desde la muerte de Stalin hasta el desplome de la URSS: el samizdat, los interrogatorios del KGB, los pisos comunales, las deportaciones... Una ventana a una época convulsa que, de forma inexorable, marcará las vidas de los tres amigos. Una carpa bajo el cielo es una historia de historias, un retrato magistral de la psicología humana que plantea complejas cuestiones vitales y filosóficas como el perdón, el coste (a veces insoportable) del paso a la madurez, la lealtad, la amistad y el amor. Liudmila Ulítskaya es una de las autoras rusas contemporáneas más reconocidas en la actualidad y Una carpa bajo el cielo, traducida a más de veinte idiomas, es un homenaje al arte y a todos aquellos que desde primera línea lucharon por defenderlo, una novela profundamente humana que, de forma incuestionable, continúa la tradición de los grandes clásicos rusos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1044

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

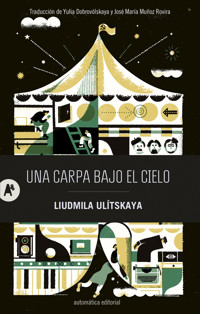

UNA CARPA BAJO EL CIELO

LIUDMILA ULÍTSKAYA

TRADUCCIÓN DEL RUSO Y NOTAS DE YULIA DOBROVÓLSKAYA Y JOSÉ MARÍA MUÑOZ ROVIRA

TÍTULO ORIGINAL: Зеленый шатер

Publicado por

AUTOMÁTICA

Automática Editorial S.L.U.

Avenida del Mediterráneo, 24 - 28007 Madrid

www.automaticaeditorial.com

© Liudmila Ulítskaya, all rights reserved

© de la traducción, Yulia Dobrovólskaya y José María Muñoz Rovira, 2023

© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2023

© de la ilustración de cubierta, Cinta Fosch, 2023

Derechos exclusivos de traducción en lengua española: Automática Editorial S.L.U.

Published by arrangement with ELKOST Intl. Literary Agency.

ISBN digital: 978-84-15509-95-0

Diseño editorial: Álvaro Pérez d’Ors

Composición: Automática Editorial

Corrección ortotipográfica: Automática Editorial

Edición digital: Álvaro López

Primera edición en Automática: mayo de 2023

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y los medios informáticos.

No se consuele con la iniquidad de nuestra época. Esa iniquidad moral no nos da, sin más, la razón, su atrocidad no basta para considerarnos humanos solo por llevarle la contraria.

B. Pasternak - V. Shalámov 9 de julio de 1952

ÍNDICE

Cubierta

Portada

Legal

Dedicatoria

PRÓLOGO

MARAVILLOSOS AÑOS ESCOLARES

EL NUEVO PROFESOR

LOS HIJOS DEL SUBSUELO

LOS LURS

EL ÚLTIMO BAILE

LA AMISTAD DE LOS PUEBLOS

UNA CARPA BAJO EL CIELO

AMORES DE RESERVA

TODOS HUÉRFANOS

LAS BODAS DEL REY ARTURO

BOTAS UN PELÍN JUSTAS

EL REGISTRO MÁS ALTO

COMPAÑERAS DE CLASE

ARTES DE PESCA

EL ÁNGEL CABEZUDO

EL CABALLERO EN SU CASTILLO

UNA MANCHA DE CAFÉ

EL FUGITIVO

EL DILUVIO

LA SOMBRA DE HAMLET

UN BUEN BILLETE

POBRE CONEJO

SOLO IDA

DEMONIOS SORDOMUDOS

EL JARDÍN MILIUTIN

EN PRIMERA LÍNEA

EL CALZÓN CONDECORADO

IMAGO

UNA HISTORIA RUSA

ENDE GUT

EPÍLOGO. EL FIN DE UNA ÉPOCA PRECIOSA

AGRADECIMIENTOS

ALGUNOS DE LOS HECHOS HISTÓRICOS MÁS RELEVANTES QUE SUCEDEN EN EL MISMO ESPACIO TEMPORAL DE LA NOVELA (1953-1996)

Contracubierta

PRÓLOGO

Tamara, todavía sin despedir el último sueño, remoloneaba con su desayuno: huevos escalfados.

Su madre, Raisa Ilínichna, con esmero, en prudentes envites, aventuraba el peine ralo entre la maleza de su cabello tratando de no tirar demasiado de aquel fieltro vivo.

La radio vomitaba una música solemne pero no muy alta: detrás del tabique dormía la abuela. Y de pronto cesó, dando lugar a una pausa demasiado larga. Se percibía algo extraño, inusual. Entonces se oyó la voz que todos conocían:[1]

—¡Atención! Habla Moscú. Transmiten todas las emisoras de radio de la Unión Soviética. Damos lectura a un comunicado del Gobierno...

El peine embarrancó en la melena de Tamara, que se despertó del todo, engulló de una vez los huevos y dijo con una voz un tanto ronca, matinal:

—Ma, no será más que un catarro de nada, pero hay que ver la que arman...

No logró acabar: Raisa Ilínichna tiró del peine de forma repentina y brusca, echándole la cabeza hacia atrás y haciéndole rechinar los dientes.

—¡Chis! —siseó, como ahogada, Raisa Ilínichna.

La abuela asomó por la puerta envuelta en aquella bata suya más antigua que la Gran Muralla china. Atendió al comunicado con el rostro iluminado y dijo:

—Raisa, compra en Ieliséievski algún dulce. Por cierto, hoy es Purim. Ya os digo yo que Sámej ha estirado la pata.

Entonces Tamara no tenía ni idea de qué era Purim, por qué había que comprar postre y menos aún quién era ese Sámej que había estirado la pata. Cómo iba a saber que, según las reglas de conspiración doméstica, desde hacía tiempo en su familia llamaban a Stalin y a Lenin usando las primeras letras de sus apodos de partido, «s» y «l», y recurriendo además a un idioma arcano y arcaico: «sámej» y «lámed».[2]

Mientras tanto, la voz a la que todo el país tenía cariño dejó patente que en absoluto informaba de un catarro.

***

Galia ya se había puesto el vestido del uniforme escolar, solo faltaba el delantal. ¿Dónde lo habría metido? Buscó debajo del catre, no fuera a ser que se hubiera colado por ahí.

Bruscamente, desde la cocina, con un cuchillo en una mano y una patata en la otra, irrumpió la madre aullando como una demente, tanto que Galia creyó que se había cortado al pelar. Pero no se veía ni gota de sangre.

El padre, con su habitual malhumor mañanero, despegó la cabeza de la almohada:

—¿Por qué gritas, Nina? Y encima a estas horas.

Pero los alaridos de la madre prosiguieron aún más escandalosos, apenas había forma de distinguir una palabra entre tanto aspaviento sonoro.

—¡Ha muerto! ¡Despierta, idiota! ¡Levántate! ¡Stalin ha muerto!

—¿Lo han anunciado? —El padre alzó un poco más su cabezota con el mechón pegado a la frente.

—Han dicho que está enfermo. ¡Pero ha muerto, te juro por Dios que está muerto! ¡Lo presiento!

A continuación soltó una nueva ráfaga de chillidos inarticulados, en medio de los cuales emergió el dramático interrogante:

—¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará ahora? ¿Qué será de todos nosotros? ¿Qué nos espera?

El padre, crispado, contrajo la jeta y escupió:

—¡Deja de chillar, boba! ¡Basta ya! Peor no va a ser.

Galia por fin encontró el delantal: ciertamente había ido a parar debajo del catre. «Qué más da que esté arrugado, ¡no voy a plancharlo!», pensó.

***

De madrugada la fiebre remitió y Olga pudo dormirse, sin sudores ni toses. Durmió casi hasta la hora de comer. Se retorció en el lecho cuando su madre entró en su cuarto y en tono transido y solemne la apremió:

—¡Levántate, Olga! ¡Ha ocurrido una desgracia!

Antes de abrir los ojos, buscando refugio en la almohada con la esperanza de estar soñando, pero ya sintiendo una terrible pulsación en la garganta, Olga pensó: «¡La guerra! ¡Los nazis nos atacan! ¡Ha comenzado la guerra!».

—¡Olga, levántate!

«¡Qué desgracia! Las hordas nazis están pisando nuestra tierra sagrada, todos irán al frente, y a mí no me dejarán ir…».

—¡Stalin ha muerto!

El corazón aún seguía palpitando en la garganta; sin embargo, no abrió los ojos: «Gracias a Dios, no es la guerra. Y cuando empiece, ya seré mayor, y entonces sí que me dejarán luchar». Se tapó la cabeza con la manta y murmuró amodorrada: «Y entonces me dejarán luchar». Y con ese pensamiento feliz volvió a sumirse en el sueño.

La madre la dejó en paz.

[1] Quien habla es Yuri Levitán (1914-1983), locutor de la emisora estatal soviética Radio de Moscú. Fue el principal locutor de la radio soviética durante y después de la Segunda Guerra Mundial, participó en la retransmisión los acontecimientos internacionales más importantes, desde el ataque alemán a la Unión Soviética en 1941 hasta el primer vuelo espacial de Gagarin en 1961.

[2] Letras del alfabeto hebreo.

MARAVILLOSOS AÑOS ESCOLARES

Qué instructivo es seguir la dirección de las fuerzas que conducen al encuentro inevitable de aquellas personas predestinadas a unirse. En ocasiones, tal encuentro parece ocurrir sin ningún esfuerzo especial del destino, sin amaños ingeniosos de la trama, conforme al curso natural de los acontecimientos, por ejemplo, los sujetos viven en la misma manzana o estudian en la misma escuela.

Aquellos tres chavales estudiaban juntos. Iliá y Sania, desde primero de primaria. Misha se sumó más tarde. En la jerarquía que espontáneamente se instaura en cada manada, los tres ocupaban los peldaños más bajos gracias a su total ineptitud tanto para las peleas como para la crueldad. Iliá era alto y desgarbado, muñecas y tobillos siempre a la vista, como escapados de unas mangas y perneras demasiado cortas. Además, no había clavo o saliente de hierro que no se le enganchase y le arrancase fatalmente un jirón de ropa. Su madre, la solitaria y alicaída María Fiódorovna, de manos torpes, en balde se afanaba remendando sus prendas con parches chapuceros. El arte de coser se le resistía. Iliá, siempre peor vestido que tantos otros chicos mal vestidos, no paraba de hacer payasadas y chistes de sí mismo: hacía un espectáculo de su pobreza y esa era su particular y noble manera de superarla.

Más complicado lo tenía Sania. Su chaqueta de cremallera, sus pestañas de niña, su carita irritantemente dulce, las servilletas de tela que envolvían sus bocadillos caseros..., todo aquello despertaba la envidia y el asco de sus compañeros de clase. Por si fuera poco, tocaba el piano, muchos lo habían visto de la mano de su abuela y con la carpeta de partituras bajo el otro brazo por la calle Chernyshevski, más tarde conocida como calle Pokrovka, camino de la Escuela de Música Igúmnov, incluso durante sus frecuentes dolencias, que no solían ser graves, pero sí duraderas. Su abuela, un perfil andante, lanzaba adelante sus finas piernas como un caballo de circo, y a cada paso balanceaba rítmicamente la cabeza. Sania andaba a su lado, pero siempre se quedaba un poquito atrás, como un buen mozo de cuadra.

En la escuela de música, nada que ver con la de enseñanza general, Sania era admirado: ya en el examen de segundo tocó una de Grieg tan complicada que les venía grande incluso a muchos de quinto. La pequeña estatura del intérprete contribuía a enternecer al púbico: a los ocho años lo tomaban por un preescolar, y a los doce, por un niño de ocho. En la escuela, justo por la misma razón, le pusieron de mote «el Gnomo». No había ni pizca de ternura, solo burlas malvadas. Sania evitaba a propósito a Iliá, no tanto por su mordacidad, que podía ir contra cualquiera, sino por la humillante diferencia de altura.

Fue Misha quien unió a Iliá y Sania, apareció en quinto y despertó una auténtica tempestad de entusiasmo: era un blanco perfecto para los amantes de la chanza, un pelirrojo en toda regla. Cabeza rapada con un retorcido tupé entre rojo y dorado, orejas como las velas de un barco, color frambuesa, casi traslúcidas, que parecían haber sido colocadas en un lugar equivocado, demasiado próximo a las mejillas. Tenía la piel blanca cubierta de pecas y ojos con un brillo anaranjado. Y por si fuera poco, judío y gafotas.

El 1 de septiembre, el primer día del curso escolar, a Misha le tocó la primera zurra. Ocurrió a la hora del recreo largo, en los lavabos, una paliza pequeña, en plan pedagógico. Ni siquiera fueron Muriguin y Mutiukin, esos ni se dignaron, se ocuparon sus adláteres lameculos. Misha recibió estoicamente su ración de castigo preventivo, abrió el maletín, extrajo el pañuelo para limpiarse los mocos que se le estaban cayendo, y entonces un gatito asomó el hocico de entre sus cosas. Por supuesto, enseguida le quitaron el gato y comenzaron a lanzárselo a modo de pelota. Iliá, que entró en ese momento —¡el más alto de la clase!— interceptó al animal por encima de las cabezas de los jugadores de voleibol. La campana interrumpió aquella actividad lúdica.

Entrando en la clase, Iliá le pasó el gatito a Sania solo porque era quien tenía más cerca. Sania lo ocultó en su maletín.

Durante el último recreo, los principales enemigos del género humano, cuyos apellidos Muriguin y Mutiukin servirían de fundamento para un futuro juego lingüístico y que merecen mención especial por varios motivos, estuvieron un rato buscando al gatito, aunque pronto se olvidaron. Pasada la cuarta hora lectiva, a todos les dejaron libres, y los chavales, en medio de un griterío infernal, salieron pitando de la escuela, abandonando a aquellos tres a su suerte en un aula vacía decorada con ramos multicolores de aster.

Sania liberó al gatito medio asfixiado y se lo entregó a Iliá. Y este se lo devolvió a Misha. Sania sonrió a Iliá; Iliá, a Misha y Misha, a Sania.

—He escrito un poema sobre él —anunció tímidamente Misha—. Dice así:

Entre los gatos reinaba su belleza

y a punto estuvo de morir.

Su salvación, de Iliá fue proeza.

Ahora hoy día nos acompaña en su vivir.

—Bueno, no está mal. Evidentemente, Pushkin lo hubiera hecho mejor —comentó Iliá.

—«Ahora hoy día» suena raro —observó Sania.

Misha, autocrítico, aceptó:

—Es verdad. Ahora nos acompaña en su vivir. ¡Sin «hoy día» suena mejor!

Misha explicó en detalle que por la mañana, camino del cole, rescató al pobre bicho de las fauces del perro que se proponía devorarlo. No obstante, no podía llevárselo a casa, no sabía cómo se lo iba a tomar su tía, con la que vivía desde el lunes anterior.

Sania acariciaba la espalda del gatito y suspiraba:

—Yo tampoco puedo quedármelo, ya tenemos un gato. Seguro que no estaría de acuerdo.

—Vale, me lo quedo yo. —Iliá se adueñó del gatito como al desgaire.

—¿Y en casa no te dirán nada? —quiso saber Sania.

Iliá sonrió:

—En casa se hace lo que yo digo. Mi madre y yo tenemos muy buena relación. Ella me escucha.

«¡Qué maduro es! —pensó Sania, melancólico—. Yo nunca seré así, ni siquiera podría pronunciar “Mi madre y yo tenemos muy buena relación”. Las cosas como son: soy un niño de mamá. Y mamá también me hace caso, me escucha. Y la abuela, igual, me escucha. ¡Y más que eso, cuentan conmigo! Pero es otra cosa, muy distinta».

Miraba las manos huesudas de Iliá, llenas de rasguños, cubiertas de manchas oscuras y amarillas. Unos dedos largos, con ellos tocaría fácilmente dos octavas. Misha, mientras tanto, instalaba al gatito encima de su cabeza, sobre el aterciopelado tupé pelirrojo que un día antes había dado forma el bondadoso peluquero del salón cercano a la plaza Pokróskie Vorota. El gato resbalaba y Misha volvía a colocárselo en la cocorota.

Salieron de la escuela los tres juntos. Le dieron de comer al gato un helado derretido. Fue Sania quien se rascó el bolsillo, con lo que tenía bastó para cuatro raciones. Como se supo más tarde, Sania casi siempre llevaba algo de dinero encima… Por primera vez en su vida, Sania se comía un helado en la calle, directamente del envoltorio, ya que cuando la abuela compraba helado, lo llevaban a casa, depositaban el montículo ya algo reblandecido en una copa de vidrio de pie bajo y le vertían encima un par de gotas de confitura de cereza: ¡el helado se comía así, solo así!

Iliá, muy animado, explicaba qué cámara de fotos se iba a comprar con el primer dinero que ganase, y, de paso, expuso su plan para ganar aquel pastón.

Sania reveló a la primera de cambio su secreto: sus manos eran pequeñas, ni de lejos las de un pianista, y ese era un defecto importante para un intérprete.

Misha, que acababa de estrenar una nueva familia parental, de hecho la tercera en los últimos siete años, desembuchó delante de aquellos chavales casi desconocidos que la parentela se le estaba agotando, y que si la tía de ahora no quisiera quedárselo, tendría que volver al orfanato…

Esta tía nueva, Guenia, era una mujer frágil. A pesar de que no sufría de ninguna enfermedad específica, con aire dolorido, en tono cargado de significación, solía decir: «Padezco de todo», y se quejaba constantemente de dolores en las piernas, en la espalda, en el pecho, en los riñones... Además, tenía una hija discapacitada, lo cual también repercutía de manera negativa en su salud. Cualquier trabajo le resultaba pesado, así que finalmente la familia había decidido instalar al sobrino-huérfano en su casa y recolectar entre los parientes dinero para su manutención. Al fin y al cabo, Misha era hijo de su hermano, que había perdido la vida en la guerra.

Los chicos vagaban y charlaban, charlaban y vagaban, hasta que se quedaron parados, en silencio, en la orilla del Yauza. Y en ese mismo momento sintieron lo bien que se encontraban juntos, sintieron la confianza, la amistad, la igualdad. Ni por un instante surgió la cuestión del liderazgo, todo lo contrario, cada uno de ellos interesaba por igual a los otros dos. Ignoraban todavía lo de Alex y Nico, lo del juramento en la colina de los Gorriones, ni siquiera Sania, que leía mucho, había abierto aún a Herzen.[3] Y, la verdad sea dicha, esos lugares podridos —Jitrovka, el barrio de los Jarreros, el de los Caldereros— durante siglos fueron considerados albañales y no inspiraban precisamente juramentos románticos. No obstante, algo importante había ocurrido: un engarce tan sólido solo es posible entre los seres humanos en la edad adolescente. El gancho se clava directo al corazón, y el hilo que une a las personas por la amistad infantil jamás se rompe.

Pasado cierto tiempo, después de largas discusiones y tras rechazar «la Trinidad» y «el Trío», bautizarían pomposamente aquella unión de corazones como «el Trianón».[4] Ellos no sabían nada de la disolución de Austria-Hungría, la palabra fue elegida por su belleza.

Veinte años más tarde, el mismo «Trianón» resurgiría durante una pesada conversación que Iliá mantendría con un oficial de alto nivel del Comité para la Seguridad del Estado, cuyo rango exacto nunca se sabría, ni tampoco su nombre verdadero, quedando en un dudoso Anatoli Aleksándrovich Chíbikov. Ni siquiera las mentes más maquiavélicas de aquel grupo que perseguía a los disidentes de aquellos años se habrían atrevido a tachar al «Trianón» de organización juvenil antisoviética.

Había que reconocer el mérito de Iliá: desde que llegó a sus manos la primera cámara, comenzó a crear un archivo fotográfico en toda regla que se ha logrado conservar en su totalidad hasta nuestros días. El primer archivador de la época escolar, no obstante, llevaba otro nombre igual de misterioso que el Trianón: «los Lurs».

En fin, lo que unió a los chicos —hecho que fue bien documentado posteriormente— no fue un sublime ideal de libertad por el que habría que sacrificar la vida sin dudar un solo instante, ni algo aún más tedioso: consagrarla año tras año al servicio de un pueblo desagradecido, tal y como habían hecho Alex y Nico cien años antes. En realidad los unió un minino esmirriado que no iba a sobrevivir a las conmociones del 1 de septiembre de 1951. El pobre expiró dos días más tarde en los brazos de Iliá y fue enterrado en secreto, aunque en un acto solemne, debajo de un banco del patio del inmueble situado en la calle Pokrovka, número 22 (conocida en aquella época como calle Chernyshevski, otro hombre que empeñó su vida en causas nobles).[5] Ese edificio tuvo otrora un mote popular, por la forma que tenía lo llamaban «la Cómoda», pero entre los vecinos apenas quedaba nadie que lo hubiera oído.

El animalito descansaba, pues, en paz bajo el banco en el que supuestamente, en su mocedad, acostumbraba a sentarse con sus primas y a entretenerlas con jocosos versos el incipiente poeta Pushkin. La abuela de Sania no se cansaba de repetirlo: el edificio donde vivían había conocido tiempos mejores.

De manera sorprendente, en poco tiempo, al cabo de un par de semanas, o un mes a lo sumo, se produjo un cambio notable en la clase. Misha, evidentemente, no lo apreció, cómo iba a saber qué había antes si era el nuevo. Pero Sania e Iliá sí lo percibieron. Ellos continuaban en el escalón más bajo de la jerarquía, solo que ya no iba cada cual por su cuenta, sino los tres en comandita. Y de ese modo se convirtieron en una minoría reconocida en virtud de ese indicio distintivo pero indefinido que les impedía fundirse con la masa general del pequeño universo circundante. Dos caciques, Muriguin y Mutiukin, ataban en corto a los demás, y cuando se peleaban entre ellos, la clase se dividía en dos bandos enemistados, con ninguno de los cuales se aliaban los marginados. Tampoco los habrían admitido. Durante aquellos periodos de hostilidad, cada dos por tres estallaban reyertas, feroces o chuscas, con o sin sangre, y todo el mundo se olvidaba de ellos. Después, cuando Muriguin y Mutiukin hacían las paces, de nuevo volvían a fijarse en esos excéntricos, dispares e insociables chiflados. Sin embargo, tampoco era cosa de darles una tunda en toda regla y sanseacabó, mejor alargar el juego, mantenerlos a raya, en vilo y asustados, y recordarles constantemente quién mandaba allí: un judío gafotas, un músico y un payaso o «tíos normales» como Muriguin y Mutiukin.

En quinto comenzó la secundaria, nuevas asignaturas reemplazaron el estrecho mundo compuesto por la Gramática y la Aritmética, ambas a cargo de una única maestra, la bonachona Natalia Ivánovna, que hasta logró enseñar el alfabeto a Muriguin y Mutiukin, a quienes llamaba por sus diminutivos, Tólienka y Slávochka, respectivamente. Aparecieron otros profesores: de Matemáticas, de Lengua Rusa, de Historia, de Alemán, y de Geografía.

Los profesores estaban locos por sus materias, ponían muchos deberes y los «tíos normales» claramente no daban abasto. Iliá, que ni de lejos era un estudiante brillante en primaria, amparado por sus nuevos amigos, apretó, de modo que al final del segundo trimestre, es decir, para el Año Nuevo, se evidenció que los cuatrojos de segunda categoría y los canijos sacaban buenas notas, mientras que Muriguin y Mutiukin iban apurados. El conflicto, que los adultos habrían calificado de social, se agudizaba, adquiría un carácter más consciente, al menos en lo que se refería a la «minoría» oprimida. Justo entonces Iliá acuñó un término que perseveró en su grupo durante largos años: «los murigas-mutiukas». Una suerte de presinónimo colegial del famoso Homo soviéticus de épocas posteriores, pero con la gracia de lo artesanal.

Los murigas-mutiukas le guardaban especial inquina a Misha, le sacudían el polvo más que a otros, pero él, curtido en orfanatos, aguantaba estoicamente las palizas de la escuela, nunca se lamentaba, se levantaba, recogía el gorro y se escabullía entre los alaridos fanfarrones de sus agresores. Iliá se salvaba gracias a sus payasadas, gracias a ellas descolocaba a menudo a sus enemigos o los dejaba pasmados con una salida inesperada. Sania resultó ser el más vulnerable. Aunque, por otro lado, esa casi deshonrosa sensibilidad suya acabó sirviéndole de escudo. Un día, mientras Sania se lavaba las manos en los aseos de la escuela —una mezcla de parlamento y antro de malhechores—, Mutiukin experimentó una profunda aversión hacia aquel inocuo hábito del chico y le espetó que de paso se lavase también el morro. Sania, en parte por su espíritu pacífico, en parte por cobardía, obedeció. Entonces Mutiukin se armó con una fregona y le frotó la cara con ella. Para entonces ya les rodeaba un corro de curiosos, ávido de diversión. Pero la diversión no llegó. Sania empezó a estremecerse, empalideció y cayó desmayado al suelo. El miserable adversario había sido en efecto abatido, aunque de una manera no del todo satisfactoria. Yacía en el suelo en una postura extraña, con el cuerpo arqueado. Muriguin le dio una leve patada en el costado solo para comprobar por qué no se movía. Incluso se dirigió a él de buena fe:

—Oye, Sania, pero ¿qué haces ahí tumbado?

Mutiukin, atónito, observaba a Sania, que seguía inmóvil.

Sania, pese a los puntapiés avivadores, no abría los ojos. En ese momento entró Misha en los baños, evaluó la escena muda y salió volando hacia el despacho médico. La inhalación de una pizca de sal amoniacal devolvió a Sania a la vida, el profesor de Educación Física lo llevó en brazos a la enfermería. La doctora escolar comprobó su tensión arterial.

—¿Cómo te encuentras?

Sania respondió que se sentía bastante bien, aunque tardó en recordar qué había pasado. Volver a pensar en el trapo sucio sobre su rostro le dio náuseas. Pidió jabón y se lavó la cara a conciencia. La doctora quiso avisar a sus padres. A Sania le costó disuadirla. Su mamá de todos modos estaba trabajando, y él trataba de evitarle a toda costa cualquier disgusto a la abuela. Iliá se ofreció a acompañar a su amigo indispuesto a casa, y la doctora redactó la nota que les autorizaba a ausentarse de las clases.

Por sorprendente que parezca, desde aquel día el estatus de Sania remontó. Bien es verdad que a partir de entonces lo llamarían «el Gnomo epiléptico», pero a cambio dejaron de molestarlo: ¿Y si le daba otro patatús?

El 31 de diciembre cerraron la escuela. Empezaban las vacaciones de invierno, once días de felicidad. Misha guardó el recuerdo de cada uno de esos días. Por Año Nuevo recibió un regalo de cuento de hadas. Tras una ardua negociación en secreto con su hijo, que se comprometió a que ni él ni su descendencia se opondrían al traspaso de esa parte de la herencia familiar, la tía Guenia entregó a Misha los patines.

Eran un híbrido americano, caído en desuso hacía tiempo, algo entre el modelo infantil Snegurka y el Gag de correr o de hockey, de cuchilla doble y con la serreta en la punta. Los patines se fijaban en las suelas de unas viejas botas, que en su mejor momento habían sido de color rojo, con unos remaches grandes en forma de estrella. Sobre la placa metálica que unía las cuchillas con la bota se podía leer la palabra «Einstein» seguida de una serie de cifras y letras incomprensibles. Las botas estaban muy gastadas, su anterior propietario las había amortizado a fondo; las cuchillas, no obstante, estaban relucientes, como si fueran nuevas.

Tía Guenia consideraba esos patines una reliquia familiar. En otras familias tratan así los diamantes de la abuela.

De manera indirecta, los diamantes también formaban parte de la historia de esos patines. En 1919 el mismísimo Lenin envió a Samuil, el hermano mayor de la tía Guenia, a Estados Unidos para que organizase allí el Partido Comunista. Samuil se había sentido orgulloso de su misión el resto de su vida y contaba en detalle su viaje a familiares y amigos, que en número superaban varias centenas, hasta que en 1937 fue arrestado. Fue condenado a diez años sin derecho a correspondencia y desapareció para siempre, pero su gran aventura pasó a ser una leyenda familiar.

En julio de 1919 Samuil partió de Moscú rumbo a Nueva York, dio todo un rodeo por el norte de Europa y desembarcó en su destino como un simple marinero de un barco mercante procedente de Holanda. Descendió al muelle al retumbo de los tacones de sus zapatos, fabricados por el zapatero del Kremlin y con un diamante de incalculable valor encastrado en uno de los tacones. Cumplió su encomienda: en nombre del Comintern inauguró el primer congreso clandestino del Partido Comunista. Unos meses más tarde, Samuil regresó e informó al camarada Lenin en persona del cumplimiento de la tarea.

Samuil invirtió la modesta remuneración en regalos, después de descontar los doce dólares gastados en su sustento. Para su mujer trajo un vestido rojo de lana con unas fresas tricotadas en el cuello y sobre los hombros, y unos zapatos rojos unas tres tallas más pequeñas de lo necesario. Los patines eran el tercer regalo, el más caro que había en su equipaje; iban destinados a su hijo de corta edad, que poco tiempo después falleció.

¡Tenía que haberse comprado los patines para sí mismo! Cuántas veces soñó Samuil, siendo un mocoso, con plantarse en el centro de la pista de patinaje y correr inclinándose hacia el hielo oleoso, pasando delante de todos sus enemigos, delante de las señoras con las manos escondidas dentro de los manguitos, de los estudiantes y de las damas, entre las cuales obligatoriamente debería estar Marúsia Galpérina… Los patines permanecieron encerrados durante años en un baúl esperando la aparición del nuevo heredero. Pero Samuil no tuvo más hijos, así que los patines, tras diez años en el fondo del arcón, llegaron a manos del hijo de Guenia, su hermana pequeña.

Ahora, veinte años más tarde, pasaban a las manos, o, mejor dicho, a los pies, de otro pariente del heroico Samuil.

Con este regalo inesperado, que sobrepasaba cualquier idea posible de felicidad, culminó el primer día de vacaciones de Misha. Nada vaticinaba la desgracia que pronto iba a originar tal obsequio…

En la víspera de Año Nuevo, la gran familia de la tía Guenia se reunía alrededor de la mesa que, previo acuerdo con los vecinos, disponían en la espaciosa cocina comunitaria, y no en la habitación de catorce metros cuadrados donde vivía la tía Guenia con Minna, su hija soltera y fallida en sentido endocrinológico, y, desde hacía poco, con Misha. La tía Guenia preparó un banquete exuberante, con pollo y pescado. Por la noche, después del memorable festín, Misha compuso unos versos en los que reflejó las impresiones inolvidables de aquel día:

Más lindo que los patines

nada vi, ni veré luego,

ni el sol, ni el agua, ni el fuego,

ni nada que te imagines.

Así pues, qué feliz es,

el que los lleva en sus pies.

Enseñorea la sala

la simpar mesa de gala.

Solo queda desear,

armonía familiar.

En lugar de «enseñorea la sala» al principio había puesto «la sala enseñorea», pero por mucho que se esforzase, no hallaba otra rima que no fuera «melopea».

Toda la semana Misha se levantaba al romper el alba y bajaba al patio, a la pequeña pista allí improvisada, patinaba en solitario y se retiraba en cuanto asomaban otros chicos que dormían a pierna suelta hasta muy tarde, aprovechando las vacaciones. No se sentía muy firme sobre los patines y tenía miedo de no poder defenderlos si hubiera un asalto.

Los patines, por descontado, fueron el acontecimiento número uno de aquellas vacaciones. El número dos fue la abuela de Sania, Anna Aleksándrovna, que llevaba a los muchachos de visita a los museos.

Misha, por su peculiar naturaleza: una mezcla de curiosidad, avidez por saber, candoroso arrobo y fervor creativo, estaba emocionado hasta la médula por las salidas a los museos. Pero no solo él. Incluso a Iliá, en apariencia indiferente a las manifestaciones artísticas, no así a la técnica, estas salidas le causaron un fuerte impacto. Solo Sania, el poseedor de la abuela fabulosa, pasaba de sala en sala con aire prosaico, lanzando de cuando en cuando réplicas sueltas dirigidas no a sus amigos, sino a su abuela. Sus comentarios daban a entender que los museos, igual que el Conservatorio, le eran familiares.

Misha se enamoró de Anna Aleksándrovna. Para toda la vida, hasta que ella murió. Ella a su vez avistó en él a un futuro representante de la estirpe de hombres que siempre le habían gustado. El chiquillo era pelirrojo, era poeta y, durante esa semana, incluso cojeaba un poco por haber patinado demasiado en sus patines nuevos, exactamente como aquel poeta casi genial,[6] del cual Anna Aleksándrovna, siendo una cría de trece años, estuvo secretamente prendada… El arquetipo en cuestión, que había cosechado un éxito considerable a principios del siglo XX, ya entonces un hombre maduro, con aureola de combatiente y poco menos que de mártir, no reparó en la doncella enamorada, aunque dejó una huella profunda en cierto revés freudiano de su psique: a lo largo de su larga vida siempre la atrajeron esos hombres: los pelirrojos, los deslumbrantes, los emotivos.

Anna Aleksándrovna sonreía observando a Misha: el renacuajo sin duda era de esa raza, pero no habían coincidido en el tiempo. Le complacía interceptar su mirada de admiración. Y así, aunque sin saberlo, Misha era correspondido. Desde ese mismo invierno se hizo huésped frecuente en casa de los Steklov. En la espaciosa estancia de cuatro ventanas, la última de las cuales estaba cortada por la mitad por un tabique, bajo un techo altísimo decorado con molduras igualmente seccionadas, anidaban libros inimaginables, algunos incluso en idiomas extranjeros. Había allí también un piano, siempre en pie de guerra, con la música oculta en sus entrañas. Y a ratos surgían olores insólitos pero agradables: a café de verdad, a cera para madera, a perfumes.

«¡Seguramente así es como era en casa de mis padres!», se decía Misha. No los recordaba: su madre perdió la vida en el bombardeo al último tren que partió de Kiev en dirección al este el 18 de septiembre de 1941, cuando los alemanes ya se acercaban al histórico barrio de Podil. En cuanto a su padre, cayó en el frente y jamás supo que su mujer había muerto, ni que su hijo se había salvado.

En realidad, la casa de los padres de Misha en absoluto se parecía a la de Sania Steklov; solo después de haber cumplido los veinte pudo Misha ver por primera vez las fotografías de sus padres, que por puro milagro habían perdurado más allá de la guerra. Representaban a una gente pobre y sin gracia que le decepcionó, y mucho: la madre con una sonrisa falsa en los finos labios oscuros y enorme busto arrogante, y el padre, un gordinflón bajito con una expresión de importancia desmesurada en la cara. Detrás asomaban ciertos fragmentos de cotidianidad carentes de semejanza alguna con el rincón del saloncito de la antigua mansión de los Apraksin-Trubetskói, donde habitaba la familia de Sania.

El 9 de enero, casi a punto de terminar las vacaciones, se celebraba el cumpleaños de Sania. Un poco antes, también la Navidad, pero a esa fiesta solo estaban invitados los adultos. Pasaron algunos años antes de que los chicos comenzasen a recibir invitaciones para el 7 de enero.[7] Lo bueno era que para el cumple de Sania siempre quedaban dulces navideños: las manzanas y las cerezas caramelizadas, y hasta las cáscaras de naranja confitadas que Anna Aleksándrovna preparaba mejor que nadie en este mundo. Y otra cosa: plegaban el biombo, desplazaban hacia la puerta la mesa del comedor, y entre dos ventanas instalaban un gran árbol de Navidad decorado con los fabulosos adornos procedentes de una caja que el resto del año descansaba en el altillo.

Siempre organizaban para Sania unas fiestas magníficas. Incluso solían invitar a niñas: esa vez estuvieron Liza y Sonia, compañeras de Sania de la escuela de música, y también Tamara, nieta de una amiga de la abuela, que vino con Olga, pero esas eran muy pequeñas, iban a primero y no despertaban interés alguno entre los chicos. Igualmente, esa amiga de la abuela era bastante anodina, una del montón. En cambio, el abuelo de Liza, Vasili Innokéntievich, en su uniforme militar, con sus bigotes, envuelto en un complejo aroma a colonia, medicina y guerra, lucía pletórico. Con cierto aire de broma elegante trataba a su nieta de usted, mientras que a Anna Aleksándrovna le decía: «Ñuta,[8] tú...». Era su primo hermano, de modo que Liza era prima de Sania, pero ya con un grado de parentesco tan difuso que a ver quién sabría definirlo. En algún momento hasta sonaron unos «mon cousin» y «ma cousine», palabras de tiempos anteriores a la revolución que probablemente procedían de la misma caja del altillo que los adornos.

Anna Aleksándrovna se dirigía a las niñas llamándolas «señoritas» y a los chicos les decía «jóvenes»; Misha, perplejo ante tanta mundanidad, completamente desconcertado, solo se calmó cuando Iliá desde lejos le guiñó un ojo: ¡tranquilo, no es para tanto!

Anna Aleksándrovna lo había organizado todo de manera inolvidable. Primero hubo un espectáculo de títeres, con un biombo de verdad, un Petrushka, un Iván y una muñeca gordinflona llamada Rosa. Eran muy graciosos peleándose y riñendo en idioma extranjero.

Después jugaron un poco a las palabras. Las pequeñas Tamara y Olga iban a la par con los mayores, eran muy espabiladas para su edad. Anna Aleksándrovna invitó a los niños a la mesa ovalada, y los adultos, dado su papel secundario, tomaban té al otro lado del armario, que hacía de tabique divisorio. Vasili Innokéntievich, instalado cómodamente en el sillón, fumaba sin boquilla. Acabada la función de títeres, Anna Aleksándrovna sacó un grueso cigarro de la pitillera de plata depositada en la mesita baja delante de Vasili Innokéntievich, lo encendió y enseguida le dio la tos:

—¡Este tabaco es muy fuerte, Basilie!

—Justo por eso, Ñuta, no se lo ofrezco a nadie.

—¡Puf, puf! —Anna Aleksándrovna dispersó el humo oloroso—. ¿Pero de dónde los sacas?

—Compro el tabaco crudo y Liza llena los cigarrillos para mí.

Pero la fiesta no había hecho más que empezar. Tras el teatrillo llegó la hora del espléndido festín que Misha recordaría el resto de su vida, desde el ponche casero hasta los aros de color marfil que ceñían las tiesas servilletas blancas de tela.

Iliá y Misha intercambiaban miradas continuamente. Era una de esas ocasiones en las que Sania existía al margen de ellos dos, en alguna cima muy alta, mientras que ellos, cada cual por su lado, quedaban desgajados allá abajo. La amistad a tres bandas, como cualquier triángulo, no es un asunto sencillo. Surgen obstáculos y tentaciones: celos, envidias y, a veces, incluso vilezas, acaso insignificantes y perdonables, pero vilezas. ¿Qué amor, por incondicional que sea, puede justificar una bajeza? ¿Y cuál merece unos celos o un dolor insoportables? Para dar con el quid de estas cuestiones, a los tres les fue concedida toda una vida, para unos larga, para otros no tanto…, en una época especialmente oportuna.

Aquella velada no fue solo Misha, cohibido por naturaleza, sino también Iliá, desenvuelto y seguro de sí mismo, quien se sintió más apocado de la cuenta por la magnificencia del ambiente. Sania, del todo acaparado por aquella Liza de rostro alargado y cabellos sueltos debajo de una cinta azul, intuyó algo. Llamó a Misha, estuvieron un buen rato hablando en susurros entre ellos y después reclutaron a Anna Aleksándrovna. Al cabo de poco anunciaron que iban a representar una charada. Luego Sania volcó una silla de forma que, apoyada a la inversa sobre el suelo, se transformó en una escalera baja. Sania se subió al peldaño superior, lo cual le hizo mucho más alto que Misha, que ocupó el peldaño siguiente, y los dos, intercambiando empujones y codazos, tirándose de las orejas, mugiendo y emitiendo un amplio repertorio de sonidos ininteligibles, recitaron el siguiente cuasipoema:

Mi primera es para los dos igual

porque en el pasto son tal para cual.

Mi segunda, o bien es un gorjeo,

o ese ruido que tras comer queda tan feo.

Mi tercera suena cual preposición

alemana compartida al alimón.

A esta suma responden por sus nombres

dos falsos Homo sapiens o infrahombres.

Los invitados se rieron mucho, pero, por supuesto, nadie pudo encontrar la respuesta. Entre los asistentes había tan solo una persona capaz de dar con la solución del acertijo lingüístico: Iliá. Y no defraudó. Después de conceder a los demás el tiempo necesario para que aceptasen que el enigma les venía grande, pronunció sin falsa modestia:

—¡Lo sé! ¡Esos animales se llaman Mutiukin y Muriguin!

A decir verdad, no era justo proponer esa charada, ya que ninguno de los invitados jamás había oído nada de los tales Mutiukin y Muriguin, pero no hubo reproches. Lo pasaron bien, ¿qué más se podía pedir?

Al mismo tiempo, algo se había removido en las entrañas del trío: Misha, en tanto que partícipe en la creación de la charada, subió y se igualó a Sania, mientras que Iliá se elevó incluso por encima de ambos: él fue quien descifró el acertijo, él apoyó el juego. Habría fracasado si no lo hubiera adivinado. ¡Bien hecho, Iliá!

Los chavales se abrazaron y Vasili Innokéntievich los fotografió. Fue la primera foto de los tres juntos.

La cámara de Vasili Innokéntievich era un trofeo de la guerra, una cámara de primera, e Iliá se percató de ello. Al igual que también advirtió las pequeñas serpientes de las hombreras de coronel: era médico militar.

El 10 de enero, Anna Aleksándrovna llevó a los chicos a la sala Chaikovski, a un concierto de piano. Tocaron a Mozart. Iliá se aburría sobremanera, hasta se quedó un rato dormido; Misha, por su parte, experimentó una grandísima excitación: aquella música le produjo tal exaltación y una aflicción espiritual tan potente que ni siquiera fue capaz de componer un poema. Sania, sin razón aparente, se amargó en exceso, no lloró por muy poco. Anna Aleksándrovna sabía por qué: Sania soñaba con poder tocar así a Mozart…

El día 11 volvieron al cole, y el mismo día los tres y uno más, Igor Chetverikov, se llevaron una tunda de las buenas en el patio de la escuela. Todo empezó con una inocente batalla de bolas de nieve que acabó en una derrota colosal: Misha lucía un ojo morado y las gafas rotas, a Iliá le partieron el labio. Lo más doloroso fue que solo eran dos rivales contra ellos cuatro. Sania, como de costumbre, se mantuvo a cierta distancia, más por delicadeza que por cobardía. Muriguin y Mutiukin le provocaban la misma sensación de aversión que el inolvidable trapo que le restregaron por la cara. Los adversarios no le prestaban atención alguna, les interesaba mucho más el pelirrojo Misha, que había estampado una bola de nieve dura como una piedra justo en la nariz de Muriguin. Iliá, arrimado a la valla, escupía sangre, Igor Chetverikov evaluaba cuál era el momento idóneo para huir, y Misha, con la espalda pegada a la pared, esperaba a los enemigos en pie de guerra con los puños rojos delante de la cara. Los puños de Misha eran grandes, casi del tamaño de los de un adulto.

Y entonces Mutiukin sacó una navaja parecida a un cortaplumas, eso sí, para plumas muy grandes, la abrió y del mango salió una hoja fina y afilada, y contoneándose, se encaminó directo hacia Misha y sus puños ridículos. Casi al momento, Sania chilló, pegó un salto, lo prolongó en dos zancadas torpes y sujetó la cuchilla con la mano. La sangre brotó a una velocidad inverosímil, Sania agitó la mano, un chorro rojo salpicó el rostro de Mutiukin. Mutiukin vociferó como si hubiera sido él la víctima de arma blanca y se fugó a todo correr acompañado por Muriguin. Pero nadie pensó en la victoria. Misha no veía bien lo que pasaba: no llevaba las gafas. Chetverikov se lanzó a perseguir a Muriguin, pero tardó en reaccionar y la persecución ya no tenía sentido alguno. Iliá vendaba la mano de Sania con su bufanda, pero la sangre manaba violentamente como agua del grifo.

—¡Corre a avisar a Anna Aleksándrovna! ¡Rápido! —gritó Iliá a Misha—. ¡Y tú, al cole, a la enfermería!

Sania había perdido el conocimiento, tal vez por el susto, o tal vez por la hemorragia. Pasados veinticinco minutos, lo atendieron en el Instituto Sklifosovski. Rápidamente cortaron la hemorragia y cosieron la herida. Al cabo de una semana, se averiguó que no era capaz de desplegar el cuarto y el quinto dedo. Vino un cátedro, desvendó la pequeña mano de Sania, se alegró por lo bien que iba la cicatrización, y anunció que aquella maldita navaja había cortado el ligamento transverso palmar y que le sorprendía sobremanera el hecho de que, en vez de cuatro, fueran solo dos los dedos que no se abrían.

—¿Puede trabajarse? ¿Masajes? ¿Ionoforesis? ¿Algún tratamiento nuevo de fisioterapia? —preguntó Anna Aleksándrovna al profesor, que la observó con respeto.

—Por supuesto. Una vez cicatrice del todo. La movilidad se recuperará parcialmente. Pero, verá, los tendones no son lo mismo que los músculos.

—¿Y el instrumento musical?

El profesor sonrió compasivo:

—Poco probable.

Sania no sabía que la música tenía su sentencia. Anna Aleksándrovna no le dijo nada, durante los seis meses posteriores al alta asistieron a sesiones de fisioterapia.

La directora de la escuela acudió corriendo al hospital. Se presentó justo después de la operación, la habían puesto al tanto de los rumores sobre la navaja y estaba aterrorizada. Durante el interrogatorio Sania se comportó de manera reservada y firme: repitió unas cinco veces que había encontrado la navaja en el patio del cole, había apretado el botón, la cuchilla se había abierto de repente y le había cortado la palma de la mano. ¿De quién era la navaja? Pues, ni idea. «La prueba material» fue hallada el día siguiente al suceso. La navaja, como en una película, se encontraba en el suelo, en una islita de nieve empapada de sangre. Se la entregaron a la directora, que la guardó en el cajón superior de su mesa.

Tía Guenia estuvo un buen rato lamentándose por las gafas rotas de Misha, la madre de Iliá le regañó un poco por su actitud pendenciera, e Igor Chetverikov, felizmente, logró ocultar el incidente a sus padres.

Desde aquel día, aunque no se integró en el Trianón en calidad de miembro de pleno derecho, era considerado un simpatizante. Los hechos venideros, que, la verdad sea dicha, tardaron un cuarto de siglo, confirmarían que todo en este mundo obedece a ciertas leyes: no en vano unos pequeños gamberros, con sobrenatural clarividencia, zurraron a aquel futuro disidente.

Una vez, gracias a los esfuerzos administrativos, se echó tierra sobre el asunto de la trifulca que había agitado a la escuela entera, Mutiukin y Muriguin pasaron un tiempo sin llamar la atención. Pero tampoco tanto, no tardaron demasiado en reñir y pelearse. La clase se dividió en dos bandos, y todo el mundo vivió una temporada entretenida, con espías infiltrados, desertores, negociaciones y batallas campales. El espíritu guerrero se apoderó de la mayoría, mientras que una minoría se relajó y se reblandeció.

Sania volvió al colegio tres semanas más tarde con la mano vendada, asistió unos días pero después contrajo anginas y no reapareció hasta finales del tercer trimestre. Iliá y Misha iban a verlo casi a diario, le llevaban los deberes. Anna Aleksándrovna les servía té y una tarta de manzana que llamaba pie. Fue la primera palabra en inglés que aprendió Misha. A Sania le enseñaban inglés y francés desde pequeño. En la escuela, justo a partir de quinto estudiaban también alemán.

Anna Aleksándrovna se mostró inesperadamente exigente respecto a aquel repugnante idioma y se puso a practicar con Sania, invitando a sus amigos para que le hicieran compañía. Iliá lo esquivaba, pero Misha acudía corriendo a las clases, como si de una fiesta se tratase. A su vez, Anna Aleksándrovna le regaló a Misha un viejo manual de inglés para principiantes.

—¡A trabajar, Misha! Con tus aptitudes, tú solo podrás con esto. Te daré unas clases para afinar la pronunciación.

De esta manera, por sí solas, llovían sobre la cabeza de Misha las generosas dádivas señoriales.

El estado de ánimo de Sania era extraño. Los últimos dedos de la mano doblados ligeramente hacia dentro no le molestaban en absoluto. Los demás tampoco lo notaban: la gente no suele ir con los dedos erizados, lo normal es tenerlos algo curvados hacia dentro. Sin embargo, esos dedos significaban un cambio radical en su vida, en sus proyectos. Pasaba días enteros escuchando música y disfrutaba como nunca antes: ya no le preocupaba la idea de no poder tocar como los grandes intérpretes… La llaga de la duda en cuanto a su don había dejado de doler. Liza, ¡la única!, lo comprendía:

—Ahora eres más libre que aquellos que tratan de convertirse en músicos. Te tengo un poco de envidia…

—Y yo a ti… —confesaba Sania.

Coincidían todos en el Conservatorio: Anna Aleksándrovna con Sania, Liza con su abuelo, alguna amiga de la abuela, alguna sobrina, alguna cuñada... En ocasiones, si el trabajo le concedía un respiro, acudía Alekséi Vasílievich, el padre de Liza, que era cirujano como Vasili Innokéntievich, y entonces se apreciaba claramente la acusada marca de los rasgos familiares: los mismos rostros alargados, las frentes altas, las finas narices con su pronunciada giba. De hecho, en esos momentos daba la sensación de que todos los que asistían al Conservatorio estaban emparentados, y en cualquier caso, se conocían. Era una población menor, especial, perdida entre la enorme multitud de la urbe, como una especie de orden religiosa, de casta hermética, por no decir una sociedad secreta…

A principios de año se produjeron un gran número de acontecimientos.

El padre de Iliá, Isai Semiónovich, volvió de Leningrado. Solía aparecer una o dos veces al año, siempre con regalos. El año anterior también había traído un buen regalo, un estuche de compases de fabricación alemana que, más allá de ser bonito, carecía de utilidad. Esta vez fue una cámara de fotos FED-S, de antes de la guerra, fabricada por los muchachos de la Comuna Laboral Dzerzhinski, rescatados del vagabundaje, y era la copia exacta de una Leica alemana. Isai Semiónovich le tenía mucho cariño a esa vieja cámara: durante la guerra, en los tres años que ejerció de corresponsal, no se separó de ella, fuese a donde fuese. Y ahora se la regalaba a su único hijo, nacido de un romance de vacaciones con Masha, que no era especialmente atractiva ni especialmente joven. La tal Masha no reivindicaba nada ni pretendía nada, de natural apacible, amaba a su hijo, se contentaba con que Isai no la abandonara, con que le pasara algún dinero de vez en cuando; a veces y de repente, mucho; otras y durante largo tiempo, nada. De modo constante y consecuente rehusaba conceder caricia alguna a su examante, lo cual azuzaba en él su interés por ella. Ella sonreía, le servía tarta casera, le preparaba la cama con las sábanas almidonadas y crujientes y se iba dormir al sofá, pies contra cabeza, al lado de su hijo. Isai Semiónovich cada vez se admiraba más y cada vez pensaba más en ella.

Le daba cierta pena separarse de la cámara, no obstante, superó el apego al fiel y útil objeto: se impuso el sentimiento de culpa por el chico abandonado. Todo hay que decirlo: tenía otras cámaras, y de mejor calidad. Al igual que tenía otra familia y dos amadas hijas que no se interesaban en absoluto por la fotografía. El chiquillo, en cambio, se estremeció entero con el regalo, y el padre sintió una súbita desazón por aquella otra vida en la que las cosas eran tan distintas; en vez de una plácida Masha, cuya apariencia insulsa dejaba entrever cierta gracia, le había tocado una Sima arisca y mandona, de la cual se había convertido, ya ni se acordaba cuándo ni por qué, en consorte calzonazos.

Explicó al hijo el concepto de camera obscura: una caja cerrada con un pequeño agujero y una placa cubierta de sustancia fotosensible eran suficientes para tomar una foto, para detener un instante de la vida. María Fiódorovna, es decir, Masha, se sentaba cerquita apoyando la mejilla contra la mano y sonreía a su diminuta felicidad. Con un solo granito le bastaba, como al carbonero… Isai Semiónovich lo veía claramente, y también veía que Iliá lo captaba todo a la primera, y qué hábiles eran sus manos: ¡se le parecía, y mucho! Se marchó con la firme intención de cambiar su vida para volver más a menudo y pasar más tiempo con su hijo. ¡Y Masha! Masha en aquel momento le atraía bastante más que en aquel ya lejano verano de 1938, cuando se lio con ella no por una inclinación consciente, sino por imperativo de su condición de hombre todavía joven y capaz. Pero ya era tarde para cambiar de vida. Aunque quizá no tanto para enmendarla un poco: confesar por fin a Sima que tenía un vástago de antes de la guerra a quien sería oportuno recibir en casa, presentárselo a sus hermanas pequeñas… Sin embargo, aquel fue el último encuentro entre padre e hijo: dos meses más tarde Isai Semiónovich murió de un infarto después de perder su empleo en los estudios Lenfilm.

Esa última vez el padre pasó con ellos dos días. La madre, como era habitual después de que él se marchara, lloró a escondidas algún que otro rato de aquella semana y luego dejó de hacerlo. La vida de Iliá se dividió manifiestamente en dos partes: antes y después de la FED. Aquella pequeña e ingeniosa máquina fue despertando poco a poco, en su interior más profundo, un don oculto incluso para sí mismo. Siempre había hecho colecciones de todo cuanto viera a su alcance: en segundo acumuló una colección de plumas, más tarde fueron cajitas de cerillas y sellos. Pero no eran más que naderías transitorias. Ahora, una vez dominado el proceso técnico completo, comenzó a coleccionar los instantes de la vida. Una auténtica pasión que germinó, poderosa, en su interior y jamás se aplacaría.

Para la graduación, había reunido un verdadero archivo fotográfico, una colección en condiciones, con la fecha, el lugar y los nombres anotados a lápiz en el dorso de cada foto y todos los negativos guardados en sobres. La cámara también le cambió la vida porque pronto cayó en la cuenta de que además eran necesarias multitud de cosas muy caras. Iliá se puso a reflexionar seriamente y entonces se despertó otro talento suyo, el de emprendedor. Nunca le pidió dinero a su madre, aprendió a procurárselo por medios propios. La primera campaña de primavera de aquel año fue el chito. Era el mejor de la escuela en ese juego, y con el tiempo aprendió otros. Aquello le generaba bastantes ingresos.

Sania Steklov no aprobaba su obsesión por el dinero, pero Iliá se encogía de hombros.

—¿Tienes idea de cuánto vale un paquete de papel fotográfico de dieciocho por veinticuatro? ¿Y el revelador? ¿Dónde lo encuentro?

Y con eso Sania se callaba la boca. Sabía que su dinero llegaba a través de mamá o de la abuela e intuía que no era la mejor manera.

La vieja cámara hizo de Iliá un fotógrafo. No tardó en concluir que necesitaba un laboratorio propio. Normalmente, los aficionados a la fotografía organizaban sus laboratorios caseros en los cuartos de baño, allí disponían de agua corriente para lavar las películas. Pero en su piso compartido simplemente no había cuarto de baño. Lo que sí había era un trastero donde las tres familias residentes guardaban las pailas para lavarse y las tinas para hacer la colada y otros enseres. El trastero era contiguo al retrete, que estaba provisto de agua corriente, así que Iliá enseguida ideó una forma de organizar la entrada y salida del agua. En un principio, Iliá no pensó en los vecinos, que tenían el mismo derecho al trastero.

Aparte de Iliá y su madre, en el apartamento vivían Olga Matvéievna, una anciana solitaria e inofensiva, y Grania Loshkariova, viuda y con tres hijos, dos de ellos pequeños, a quienes María Fiódorovna solía acompañar al parvulario donde trabajaba. Y hacía mucho más que eso, en general prestaba mucha ayuda a la pobre mujer.

Así que un día, María Fiódorovna pidió su consentimiento a las vecinas, que no pusieron objeciones y sacaron sus tinas del trastero. Ahora le tocaba a Iliá espabilarse. Le dio tiempo a escribir una carta a su padre pidiéndole ayuda para montar el laboratorio. El padre se enterneció y le envió ciento cincuenta rublos acompañados de una nota: «Iré para las fiestas de mayo, lo haremos juntos». Fue su última carta: no llegó vivo a mayo.

El desvío del agua al trastero no se hizo enseguida, hubo que esperar como un año y medio; no obstante, Iliá ya contaba con un rinconcito solo para él donde pasaba mucho tiempo. Metió allí una estantería que encontró en un basurero y en ella dispuso sus enseres fotográficos.

El quinto curso se estaba haciendo eterno. Los muchachos tenían doce años cumplidos y, al mismo tiempo que los dolores de crecimiento mortificaban sus cuerpos, se llenaban poco a poco de testosterona; a los más precoces empezaba a crecerles el vello en las partes íntimas, brotaban los granitos en las frentes, los picores se adueñaban de la piel y afloraban también los moretones: las riñas y peleas arreciaron tanto como las ganas de tocarse, de aliviar la indefinida languidez carnal.

Misha se torturaba patinando. Gracias a sus secretos entrenamientos matutinos, adquirió un buen nivel. Y, además, se volvió adicto a la lectura. Al principio leía cualquier texto que le cayera en las manos, pero después Anna Aleksándrovna le ofrecería unos libros magníficos: Dickens, Jack London…

A las diez en punto de la noche, tía Guenia emitía un relincho tremendo, digno de un caballo, y, a continuación, roncaba rítmica y discretamente hasta la hora de despertar. Minna se acostaba aún antes y, después de unas vueltas, se dormía pronto. Entonces Misha se escabullía a la cocina, donde leía bajo la lámpara común hasta hartarse y jamás le pillaron. Allí sentado, sin poder evitar manosearse los fastidiosos y duros granos, leía libros para adolescentes, que nada tenían que ver con la inquietud de su cuerpo.

Sania parecía ir a la zaga de sus compañeros: frente limpia, cuello de camisa impoluto, un niño adorable. Pero también en él había arrancado el proceso de transición. Anunció a su madre y a la abuela que no iría más a fisioterapia: estaba claro como el agua que la mano no se recuperaría y que nunca sería músico. Su mamá y su abuela, las dos, eran músicas de nivel aficionado, las dos habían soñado con una carrera profesional, y las dos se habían visto obligadas a abandonar los estudios: la época no tenía nada de musical, aullaban las trompetas, tronaban los timbales, los himnos y las marchas se habían adueñado de las calles desplazando las genuinas canciones populares.

Sania era lo mejor que habían tenido en su vida aquellas dos mujeres solitarias. Prometía llegar a ser músico y todo iba como una seda: el profesor era fabuloso, y el porvenir, prometedor… Pero tras el accidente con la navaja, Sania dejó de ir a la escuela de música. Anna Aleksándrovna y Nadezhda Borísovna se habían preparado de antemano para una conversación severa. Anna Aleksándrovna expuso que con sus dotes musicales no debería romper con la música. No sería intérprete profesional, pero eso no impedía que practicase en casa: aprender y tocar en casa tiene su particular encanto. Sania se puso un poco cabezota rechazando la propuesta, pero al cabo de un par de semanas aceptó. Comenzó a prepararse en casa con una amiga de la abuela, Evguenia Danílovna.

Tocaba el querido piano de abedul de Carelia con sus pequeñas manos mutiladas y sin perspectivas. Se derretía con los valses de Chopin como sus coetáneos con las chicas cuando el alboroto de juegos y correteos brindaba la ocasión de un roce casual. Leía, tocaba el piano y, a veces, hacía lo que los muchachos de su edad se resignan a hacer solo por castigo: paseaba con su abuela por los bulevares cercanos.

Evguenia Danílovna estuvo yendo a su casa durante casi dos años. Después las clases se truncaron. En parte por Liza: sus progresos eran tan grandes, y los de Sania tan insignificantes, que el chico acabó por claudicar.

Anna Aleksándrovna era profesora de Lengua, pero con un cometido específico: enseñaba ruso a los extranjeros.

¡Y a qué extranjeros! Eran los jóvenes de la China comunista que venían para completar los estudios en la Academia Militar. Esa era la octava o novena profesión que ejercía tras concluir su formación secundaria en la escuela clásica, y por fin todo estaba a su gusto: el trato de los superiores, la jornada reducida y un sueldo excelente reforzado por varios privilegios y ventajas, incluida una estancia anual gratuita en un formidable balneario militar.

Nadezhda Borísovna, la madre de Sania, era radióloga. Una profesión rara y perniciosa para la salud, aunque de jornada corta y con la leche de balde para paliar los efectos negativos de su trabajo. La vida, pese a que podrían haber sido consideradas una familia bien asentada, no era fácil: madre e hija habían ido acumulando demasiada pesadumbre disimulada. Eran solteras recurrentes que habían perdido tanto a los hombres que habían sido sus esposos como a otros con los que no habían llegado a casarse. No obstante, nadie les hacía preguntas indiscretas sobre el paradero de sus maridos. Los que tenían derecho a saberlo, lo sabían. No podían pedir mucho más, las dejaban en paz.

Misha pasaba mucho tiempo en casa de los Steklov. Los dedos de Sania rozaban las teclas y las teclas le respondían. Cabría imaginar que se estaba negociando un pacto entre el chico y el instrumento. Misha intuía el significado oculto de lo que ocurría, aunque no era capaz de comprenderlo del todo.

Sentado en un rincón, ojeaba los libros y esperaba a que Anna Aleksándrovna apareciera para poder conversar. Ella ponía ante él unas galletas sencillas, una taza de té con leche y se sentaba a su lado con un cigarrillo, no tanto por fumar, sino por sostenerlo con los dedos elegantemente encorvados. Sania, a su vez, también se alejaba del instrumento y se sentaba cerca de Misha y de Anna Aleksándrovna, en el borde de la silla. Pero su presencia los incomodaba un poco. Misha pronto dejó atrás la fase Dickens, y Anna Aleksándrovna, sin pensárselo dos veces, reaccionó con Pushkin.

—¡Pero si esto ya lo he leído! —protestaba Misha.

—Esto es como los Evangelios, se lee durante toda la vida.

—Entonces, deme mejor los Evangelios, Anna Aleksándrovna, seguro que no los he leído…

Anna Aleksándrovna se rio meneando la cabeza:

—Tu familia me va a matar. Pero, honestamente, no es posible entender ningún libro europeo sin conocer los Evangelios. Y ya no hablo de la literatura rusa. Sania, querido, trae los Evangelios. En ruso, por favor.

—Ñuta —pinchó este con familiaridad a la abuela—, diría que estás pervirtiendo a menores.

Sin embargo, regresó con el libro de tapas negras.

Pactaron que Misha leería los Evangelios sin sacarlos de casa y que no se lo contaría a nadie. ¡Cuántas riquezas poseía de pronto! Un hogar con su propia cama plegable, la tía Guenia y sus sopas, Minna, con su cuerpo relleno y mente débil, que cada dos por tres le rozaba ora con su cadera, ora con su busto enorme, los amigos Sania e Iliá, Anna Aleksándrovna, los patines, los libros…

A mediados de marzo comenzó el deshielo, la pista se derritió, y Misha untó los patines con aceite industrial para una mayor protección, tal como le recomendaba Marlén.[9] Pero se había precipitado: volvieron las heladas, la pequeña pista se heló de nuevo, y Misha desenfundó los patines. No había duda de que el invierno se acabaría pronto. Así que aprovechaba para patinar en el patio también por la tarde. Y así fue como todo el mundo descubrió su tesoro. Nadie tenía patines similares, los demás patinaban sobre porquerías atornilladas a las botas de fieltro, solo Misha lucía unos auténticos, con sus botas. La gran noticia se esparció por el barrio a una velocidad tremenda. Un par de días más tarde, Muriguin fue a verlos. Estuvo un ratito observando y luego se marchó. Al día siguiente, cuando volvía de patinar en el patio y llegó al portal, Misha se vio arrinconado contra la pared por Muriguin y Mutiukin.

La cosa estaba clara: le habían echado el ojo a sus patines.

—¡Quítatelos! —exigió Mutiukin.