8,99 €

Mehr erfahren.

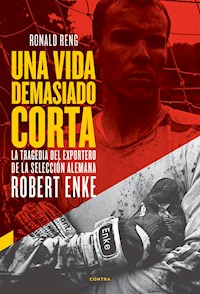

- Herausgeber: Contra

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

El 10 de noviembre de 2009, el portero de la selección alemana, Robert Enke, se suicidó arrojándose a las vías del tren. Tenía 32 años. La noticia dio la vuelta al mundo y dejó perplejos a sus colegas y admiradores. ¿Qué pudo motivar que el guardameta que estaba a punto de jugar como titular en el Mundial de Sudáfrica decidiera poner fin a su vida de esta manera? Detrás de la vida idílica, de contratos millonarios con algunos de los equipos más prestigiosos del mundo -incluidos el Benfica de Mourinho o el Barça de Van Gaal-, Robert Enke luchaba contra un poderoso enemigo que lo estaba destruyendo por dentro: la depresión. Ronald Reng, amigo del guardameta, reconstruye minuciosamente la vida del portero, narrando con elegancia y rigor la tragedia de un joven que luchó para poder hacerse un lugar entre la élite del fútbol mundial pero vio cómo sus sueños y los de su familia se vinieron abajo cuando la enfermedad apareció repentinamente en su vida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Ronald Reng (Fráncfort, 1970) es periodista deportivo y escritor. Vivió durante diez años en Barcelona, donde trabó amistad con Robert Enke. Escribe habitualmente en periódicos de su país sobre fútbol español y ha sido galardonado ocho veces con el premio al mejor reportaje deportivo del año en Alemania. De sus libros destaca Der Traumhüter, biografía de Lars Leese, un portero amateur de un equipo de pueblo de la sexta división alemana, que acabó jugando en la Premier League inglesa. Una vida demasiado corta es su última obra y ha ganado el William Hill Sports Book Award de 2011, el galardón de literatura deportiva más prestigioso del mundo.

Robert Enke: Ein allzu kurzes Leben

© 2010, Piper Verlag GmbH, Múnich

Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho

Traducción: Carmen Villalba

Revisión: Eduard Sancho

Diseño: Pablo Martín y Rafa Roses

Composición digital: Pablo Barrio

Primera edición en papel: Noviembre de 2012

Primera edición digital: Noviembre de 2014

© 2014, Contraediciones, S.L.

Psje. Fontanelles, 6, bajos 2ª

08017 Barcelona

www.editorialcontra.com

© 2012, Carmen Villalba, de la traducción

© Kai Stuht/Periscope-Sportfolio.com, del retrato de cubierta

© de las fotografías del interior, derechos reservados

ISBN: 978-84-943319-5-4

Depósito Legal: B 27.799-2014

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

En los días de verano, que parecen pensados para la buena vida y la diversión, la prueba continúa: lo que ya no tiene claro es qué parte está a prueba. A veces le parece que se le pone a prueba por el placer de hacerlo, para comprobar si lo soportará.

Juventud, J. M. Coetzee

PRÓLOGOEL DECADENTE PODER DE LA POESÍA

—Me gustaría un poema —dice Teresa y, durante un segundo que dura una eternidad, la casa queda en silencio.

Robert Enke mira incrédulo a su esposa, sin estar seguro de si habla en serio. ¿Le está pidiendo que le regale un poema para su cumpleaños?

—Bueno, sería bonito —añade Teresa sin darle demasiada importancia, y ya no vuelve a pensar en ello.

Pero él no puede sacarse la idea de la cabeza.

Han pasado ya unos cuantos años desde que leyera un poema por última vez y muchos más aún desde que escribiera uno. Intenta acordarse. En su opinión, un poema debe rimar; «un poema bonito —piensa— es como una sonrisa esbozada, con una sutil ironía entre líneas». Y así, con esta idea en mente, Robert Enke empieza a escribir.

A veces, por las tardes, le miente a Teresa y le dice que se va al despacho a revisar el papeleo de los impuestos o a ordenar la documentación del banco. Entonces se sienta delante de la mesa, con un bolígrafo y un cuaderno de notas. Desvía la mirada al jardín. La pared trasera del despacho la forma un gran ventanal. En primavera le reconforta sentir los rayos de sol a través del cristal, pero ahora, en invierno, sentarse delante del escritorio no resulta tan agradable. La calefacción del despacho no acaba de funcionar del todo bien. Tiempo atrás, su casa de Empede, en las llanuras de la Baja Sajonia, había sido una granja y su oficina, un establo.

Sobre el papel, las palabras se le antojan rudas y toscas; como portero, apenas utiliza sus valiosos dedos para escribir. Pero en su mente, las palabras forman rimas cada vez más rápido. Le invade la felicidad, no como la que siente cuando desvía un disparo complicado por encima del larguero —más bien suave— sino algo más intenso que hace que Robert Enke sienta la necesidad de escribir en el despacho, en el hotel la noche antes de un partido de la Bundesliga, en hojas sueltas de papel, en el reverso de las facturas. A veces, cuando no tiene papel a mano, teclea sus ideas en el móvil. Cuando llega el gran día, el 18 de febrero de 2009, ha escrito un poema de 104 versos.

Aún en la cama, le desea a Teresa un feliz cumpleaños. De camino al baño, pasa por el recibidor y abre la puerta a los perros para que salgan. Tienen nueve perros y dos gatos. Teresa los recogió de la calle durante los años que vivieron en el sur de Europa. Para su último cumpleaños, Teresa pidió un cerdo como mascota. Robert prefirió no tomárselo en serio.

Enciende unas velas en el comedor.

—Dejemos los regalos para esta noche, cuando estemos tranquilos —dice Teresa mientras entra en el comedor.

Robert niega con la cabeza.

—No tardaremos mucho.

Le pide que se siente un momento a la vieja mesa rústica. Sosteniéndola por los hombros suavemente, le invita a sentarse en la silla sin poder evitar que una leve sonrisa anticipe lo que va a pasar. Robert se sienta al otro lado de la mesa.

Coloca el poema frente a él, pero lo recita de memoria.

Para tu cumpleaños, ¿qué querrás?¿Un diamante grande y pulcro, quizá?¿O más bien un reloj del joyero?No es caro, tranquila, o eso espero.

¿Y qué es eso de un cerdo para casa?De eso Robbi no quiere saber nada.

Gatos, caballos o un perro…No, de todo eso ya tenemos.Algo más, otra cosa debe haberque Teresa desee tener.¡Sí, ya lo tengo! Un poema, eso es.Y me arranca esta sonrisa que ves.Al final, nada grande, ningún exceso, nada caro;me cuesta, pero ahora al fin lo tengo claro.

Teresa está tan feliz que se ha quedado sin palabras. Estrofa tras estrofa, Robert le retrata media vida: la llegada a Empede, su pasión por los animales y también la muerte de su pequeña Lara, que nació con un defecto cardíaco congénito y que falleció, tras una operación, con tan solo dos años y medio.

Y llegó Lara con su corazón enfermo,nos dolió mucho, no es para menos.Pero era fuerte,y luchó como una Enke.

Al acabar de recitar los versos, Teresa tiene los ojos inundados en lágrimas. Solo es capaz de pronunciar una frase: «Vuelve a leerlo, por favor». Él empieza de nuevo, las veintiséis estrofas, los 104 versos. El poema concluye así:

¿Qué será lo siguiente? Me pregunto,¿qué nos deparará el futuro?¿Nos dejará el perrito Opi o se quedará?¿Otra mudanza a la vista, quizá?

No me preocupa demasiado lo que tenga que ser,porque el mañana llegará en un santiamén.Solo hay una cosa clara y cristalina,y es que te quiero, vida mía.

Robert Enke tiene 31 años y es el portero de la selección alemana de fútbol; un hombre fuerte, afable y feliz. Será el último cumpleaños que Teresa pase con él.

El martes 10 de noviembre de 2009, Robert saluda desde la cocina a la asistenta cuando esta llega a casa a las nueve. Le da un beso en la frente a Leila, su segunda hija, que tiene diez meses, y se despide de Teresa. En la pizarra magnética de la cocina, Robert ha anotado con un rotulador todo lo que hay que hacer, también las cuatro entradas que hay que reservar para el partido del Bayern. Robert sale por la puerta: hoy tiene dos sesiones de entrenamiento individual, una con el preparador físico por la mañana y otra con el entrenador de porteros del Hanóver 96 por la tarde. Volverá a casa sobre las seis, como siempre. O eso es lo que le dice a Teresa.

Pero ese martes no hay programado ningún entrenamiento.

Consigo que me coja el móvil poco después de las doce y media.. Está en el coche. Tengo un par de preguntas que hacerle: un periodista inglés amigo mío quiere hacerle una entrevista y la Biblioteca Olímpica Alemana quiere que sea el ponente invitado en la conferencia anual, que se celebra en enero. «Vaya, parezco tu secretario», le digo en broma, pero por teléfono suena muy seco. Bueno, es normal, pienso, va en coche de entrenamiento a entrenamiento y querrá ir a comer al Espada o al Heimweh, como siempre.

—Ronnie, te llamo esta noche, ¿de acuerdo? —me dice, y ya no recuerdo cómo se despidió de mí.

Pero esa noche solo recibo llamadas de otras personas.

El suicidio de Robert Enke aquella fría tarde de otoño unió a aquellos que lo conocíamos y también a aquellos que nunca antes habían oído su nombre, y nos sumió en un estado de vacío interior, como si nos hubieran arrebatado algo. En los días posteriores a su muerte, las muestras de condolencia a menudo rozaron la histeria: en Londres, el Times le dedicó media portada; en China, la televisión anunció su muerte en el telediario, y las agencias de noticias declararon que la asistencia al entierro había batido todos los récords («Más asistentes que en cualquier otro entierro celebrado en Alemania desde el del canciller Konrad Adenauer»). Tales dimensiones solo podían explicarse por el hecho de que, hoy en día, incluso la muerte se ha convertido en espectáculo.

Sin embargo, en lo más íntimo, yacía un dolor real, una parálisis profunda. La muerte de Robert Enke nos reveló a la mayor parte de nosotros lo poco que sabemos de esa enfermedad llamada depresión. Algunos fuimos conscientes de golpe de lo difícil que nos resulta hablar sobre ella. Al igual que Robert Enke, pensábamos que era mejor ocultar nuestra enfermedad o la de algún familiar y mantenerla en secreto.

Los datos aparecen regularmente en los periódicos: cada año hay más muertes como resultado de suicidios por depresión que por accidentes de tráfico, pero esas cifras solo nos sirven para intuir que, para algunos, sobrellevar esa tristeza resulta demasiado difícil. Y si los titulares nos ofrecen noticias tan truculentas como el suicidio de celebridades de la talla de Marilyn Monroe o Ernest Hemingway, entonces todo parece tener más lógica, aunque no lo digamos en voz alta: los artistas actúan así. ¿O acaso la melancolía no es esa cara oscura irremediablemente ligada al arte?

Pero Robert Enke era el portero de Alemania, un símbolo de tranquilidad y frialdad ante las situaciones más encendidas, capaz de controlar el estrés y el miedo en los momentos más extremos. Cada fin de semana, los jugadores de élite como él nos hacen sentir que es posible que nuestros sueños se hagan realidad. Robert, más que ningún otro jugador, le regalaba al público la ilusión de que no existen obstáculos imposibles de superar. Con veintinueve años, se convirtió en el portero de la selección nacional pese a una primera depresión que, cuatro años antes, le había dejado sin trabajo y relegado a la segunda división española. Tras la muerte de su hija Lara en 2006, Robert y Teresa habían conseguido vivir sus vidas en paralelo al dolor que sentían. Y cuando finalmente parecía que había logrado alcanzar la felicidad de nuevo, con otra hija en su vida y la perspectiva de ser el portero de la selección alemana en el Mundial de Sudáfrica, en agosto de 2009 reapareció la depresión.

¿Cuál es la fuerza de una enfermedad que hizo caer a Robert en la trampa de creer erróneamente que la muerte es la solución? ¿En qué tinieblas ha de vivir un hombre sensible como Robert para no darse cuenta del sufrimiento que iba a causar a sus seres queridos y al conductor del tren bajo el cual se arrojó aquella tarde de noviembre?

¿Cómo se puede vivir con depresión o con la idea de que la enfermedad puede volver en cualquier momento? ¿Con miedo al miedo?

Robert Enke quería dar respuestas. Era él quien quería escribir este libro, no yo.

Nos conocíamos desde el año 2002, de vez en cuando escribía sobre él en los periódicos. De repente nos encontramos viviendo en la misma ciudad, Barcelona, y empezamos a vernos cada vez más a menudo. Tenía la sensación de que compartíamos la visión de las cosas que eran importantes en la vida: la amabilidad, la tranquilidad, los guantes de portero. Una vez me dijo:

—He leído uno de tus libros y me ha parecido genial.

El elogio hizo que me sonrojara y contesté, un poco azorado, algo ingenioso para cambiar el curso de la conversación:

—Algún día escribiremos juntos un libro sobre ti.

Mi confusión aumentó cuando me di cuenta de que Robert se había tomado en serio la propuesta que le había hecho espontáneamente.

Después de aquello siempre me hablaba de nuestro proyecto: «He anotado algunas cosas para no olvidarme de ellas», me decía. Ahora entiendo por qué llevaba la idea de la biografía tan metida en el corazón: cuando se acabara su carrera como portero, por fin podría explicar la historia de su enfermedad. Un portero, el último bastión, no puede padecer depresión, al menos no en una sociedad enfocada siempre a obtener resultados. Por eso Robert se esforzó mucho por mantener su enfermedad en secreto, se encerró en ella.

Y por eso ahora me toca contar su historia sin él.

Es difícil imaginar volver a encontrarme con entrevistados tan sinceros como los que me encontré mientras realizaba el viaje a través de la vida de Robert. De repente sus amigos me contaban sus propios pensamientos más oscuros; sus colegas en la portería hablaban sobre sus propias inseguridades y miedos, rompiendo así la norma tácita de que el deportista profesional debe llevar siempre puesta la máscara de la invulnerabilidad en las entrevistas.

Cuando muere un ser querido, la mayoría de nosotros sentimos la necesidad de ser honestos, de hacer el bien, de querer cambiar las cosas, pero cuando muere un personaje público hay algo más que aparece en primer término: nuestra impotencia como seres humanos.

Ni siquiera sabíamos cómo llorar su muerte. En toda Alemania surgían encendidos debates sobre si las exequias en el estadio de fútbol eran un símbolo de respeto o si ya formaban parte del espectáculo. A la madre de Robert también le molestaba que el ataúd con el cuerpo de su hijo estuviera allí: «Me decía a mí misma: ‘¡Por el amor de Dios, que no es Lenin!’», me cuenta Gisela Enke mientras hablamos, sentados en su cocina, en Jena. En una de las muchas fotografías que tiene colgadas sobre la mesa de la cocina aparece Robert, elegante e informal, con un jersey con cuello de pico de terciopelo azul debajo de su traje gris, rodeándola fuertemente con el brazo. Esta mujer, entrañable y llena de energía, nos dio a todos una lección de humildad: había entendido lo absurdo que resultaba discutir sobre el éxito del funeral, porque había encontrado la paz al saber que todos querían hacerlo lo mejor posible. Sabía que, a veces, a pesar de que pongamos nuestras mejores intenciones, hacemos muy mal las cosas.

Muchas personas no entendieron la muerte de Robert: pensaron que se había suicidado porque ya no podía soportar más su vida. Hubo quienes imitaron su muerte y se suicidaron, gente que creía que, de ese modo, podría ser como él, que estaría más cerca de él. Un trágico error. La mayoría de personas con depresión que intentan suicidarse no quieren morir, solo quieren acabar con esa oscuridad que inunda sus pensamientos. Con Robert Enke, no fue distinto: «Si pudieras entrar en mi mente solo durante media hora, entenderías por qué me estoy volviendo loco», le dijo una vez a Teresa.

No importa cuántas explicaciones logré encontrar, porque ninguna respuesta consigue evitar que surjan nuevas preguntas, siempre recurrentes, como una espiral sin fin, una y otra vez.

¿Tal vez en su infancia pasó algo que hizo que fuera más propenso a la depresión? ¿Qué pasó por su cabeza aquel martes de noviembre durante las ocho horas que estuvo conduciendo sin rumbo antes de arrojarse a las vías del tren?

Las preguntas no dejan de volver inexorablemente, también el día que Teresa cumple 34 años. Es su primer cumpleaños, el primero sin él. Estamos en Empede, sentados en la cocina, y Leila se divierte con el juego preferido de todos los niños de un año: vaciar los armarios de la cocina.

El día ha sido soportable. Así mide ahora Teresa las cosas: soportables o insoportables. Muchos vecinos han pasado por la casa, con sus hijos y con pasteles caseros, con flores, deseándole un feliz cumpleaños, sin que Teresa ni nadie les hubiera dicho nada. En la cocina se reunieron una docena de amigos: «Prefiero leer vuestras felicitaciones más tarde», dijo Teresa, y todos se quedaron en silencio. Felicitaciones… qué vacías y equivocadas pueden llegar a sonar algunas palabras a veces.

A la mañana siguiente, los invitados ya se han ido. Se vuelve a palpar el vacío en la casa, una ausencia absoluta, y eso le lleva a pensar en su anterior cumpleaños, el día que cumplió 33 años. De algún modo, ese siempre será su último cumpleaños, el día que Robert le regaló el poema.

Teresa aún creía en el poder de la poesía cuando, a finales de verano de 2009, la depresión volvió a atraparlo.

—Escríbeme otro poema —le pidió Teresa por teléfono. Esto sucedía a principios de septiembre, y Robert estaba en Colonia, en una concentración de la selección nacional, tumbado en la cama de la habitación del hotel. El miedo al nuevo día, el terror de que alguien pudiera esperar algo de él, no le dejó levantarse de la cama. Por la tarde, cogió una silla y la sacó al balcón de la habitación del hotel. La catedral de Colonia brillaba al fondo, y Robert escribió unos versos en su teléfono móvil:

Sentado en el balcón,mi cabeza es un balón.Pesa tanto como el plomo:tendría que ser de otro modo.

Ya no sentía el placer que provoca la belleza de las palabras, esa felicidad que se consigue al plasmar pensamientos en un papel. Su poema le dejaba indiferente.

Las entradas del diario que escribía durante su enfermedad se volvieron más escuetas a medida que la depresión hacía mella en él. En la última página solo hay una frase escrita, en enormes letras mayúsculas. Se suponía que era un recordatorio para él mismo, pero hoy esa frase es una exhortación para todos nosotros:

«No olvides estos días.»

UNOUN CHICO CON SUERTE

Una tarde de domingo, Robert Enke se dirigió a la Westbahnhof de Jena y se dispuso a esperar. El tren de larga distancia que venía de Nuremberg entró en la estación, los pasajeros se apearon, y Robert escondió su decepción al ver cómo desfilaban por el andén. Siguió esperando. Dos horas más tarde, llegó el tren de la tarde procedente del sur y Robert volvió a ver pasar a los recién llegados, sin inmutarse. En pleno invierno, diciembre de 1995, no era la mejor época del año para pasarse medio domingo esperando en una estación expuesta a las corrientes de aire. Robert decidió ir al cine hasta que llegara el siguiente tren. Por aquel entonces, aún vivía en casa de su madre en la Liselotte-Herrmann-Straße. Había cumplido los dieciocho años cuatro meses antes, una edad que justifica casi cualquier comportamiento terco y en la que uno siempre cree que son los demás los que se comportan de manera extraña.

Todos los domingos, Teresa volvía al instituto de deportes de Jena en el último tren. Teresa iba a casa de sus padres cada fin de semana, en Franconia, incluso en su segundo año en Jena. Caminaba a paso ligero para salir de la gélida estación cuando vio a Robert en el banco. Se sentaban juntos en el colegio. Un año y medio antes, Teresa había llegado al instituto en el 12º curso —una extraña proveniente de Baviera— y para entonces solo quedaban dos asientos libres: uno en la última fila y otro junto a Robert. Se entendían bien, pensaba Teresa, aunque, de estar en su lugar, se hubiera planteado cambiar de peinado. Desde que entrenaba con los profesionales del Carl Zeiss Jena, junto al colegio, Robert llevaba el corte de pelo que estaba de moda entre los jugadores: corto por los lados y largo por arriba, «como un nido de pájaros a modo de sombrero».

Robert con su familia y Teresa tras un partido entre el Jena y un equipo de Turingia.

—Hola, ¿qué haces aquí? —le preguntó Teresa en el andén. Eran las diez de la noche.

—Estoy esperando a alguien.

—Ah, bueno, pues entonces buenas noches.

Teresa le dedicó una breve sonrisa y volvió a apresurar el paso.

—¡Eh! —gritó Robert— ¡Es a ti a quien estaba esperando!

Más tarde, mientras tomaban algo en el French Pub, le contaría que la había estado esperando más de cinco horas.

Robert no le había contado a nadie que iba a la estación a esperar a Teresa; sus sentimientos, las decisiones importantes, se las guardaba solo para él. Durante las semanas siguientes, mientras Teresa y él se iban conociendo mejor, Robert no contó nada a sus amigos. Sin embargo, nadie se sorprendió de que también consiguiera conquistar a Teresa.

«Aún hablamos a menudo de ello, de que Robert era un niño muy alegre que siempre conseguía todo lo que se proponía, que tenía muy claro lo que quería, que siempre estaba de buen humor», cuenta Torsten Ziegner, un antiguo amigo de la infancia.

Torsten bebe un poco de agua del vaso que tiene enfrente para que el breve silencio no se haga demasiado evidente. Y por un instante, todos los que están sentados en el comedor de Andy Meyer, otro amigo de la infancia, piensan: qué raro suena hoy pensar en Robert Enke como un chico con suerte.

La luz del día, más intensa al reflejarse en la nieve, se cuela a través de la ventana de la casa unifamiliar donde vive Andy en Jena-Zwätzen, una zona de casas recién construidas a las afueras de la ciudad. Es la una de la tarde y Andy se acaba de levantar. Aún se aprecia un poco de cansancio en sus ojos. Es enfermero y le ha tocado el turno de noche. Torsten lleva unos tejanos anchos, va vestido de manera informal, y su chaqueta de pequeños diamantes y cuello levantado hubiera resultado del agrado de los hermanos Gallagher de Oasis. Torsten, un hombre de complexión delgada y puro nervio, es futbolista profesional y, a sus 32 años, acaba de regresar al FC Carl Zeiss Jena, que milita en la tercera división alemana. Al mirar a Andy y a Torsten, ambos de treintaypocos años de edad, en seguida se percibe la calidez y el humor de la juventud de entonces. «Tardamos muy poco en darnos cuenta de que teníamos los mismos intereses. Mejor dicho, sobre todo compartíamos los mismos desintereses», cuenta Torsten. «Sobre todo —explica Andy—, nos reíamos.»

En aquella época, siempre iban los cuatro juntos: Torsten Ziegner, Andy Meyer, Mario Kanopa —que se había ido a vivir a un pueblo cerca de la frontera con Holanda para ser profesor— y Robert Enke, al que llamaban Enkus y a quien aún hoy siguen llamando así, porque para ellos sigue siendo el mismo de entonces: «Incluso hoy —explica Andy esforzándose por romper el silencio— sigo pensando que, a pesar de todo, Enkus era un chico con suerte».

Robert creció entre cuerdas de tender la ropa. Se reunía con sus amigos por las tardes en el patio interior; en la urbanización en la que vivían jugaban a lo que llamaban «Sobre las cuerdas». Uno de ellos se colocaba en la portería entre dos postes del tendedero, lanzaba la pelota por encima de las cuerdas hacia el otro lado donde, a continuación, el compañero devolvía la pelota hacia la portería.

La ciudad satélite de Lobeda aún sigue siendo lo primero que se ve al llegar a Jena. Antes vivían aquí más de 40.000 personas, más de un tercio de la población de Jena. Ahora solo quedan unas 17.000. En las calles colindantes de los edificios de quince plantas de hormigón armado de las avenidas de la era comunista hay algunos bloques bajos de pisos iguales que los del barrio de Schwanheim en Fráncfort o el de Nordstadt en Dortmund. Mientras los dos Estados alemanes se recordaban constantemente sus diferencias, en estos edificios de los años 80 las vidas de los niños del Este y del Oeste fueron muy parecidas. Las cuerdas de tender la ropa dominaban el mundo desde Jena hasta Fráncfort.

Andy Meyer cuenta que no supieron nada de las preocupaciones de los adultos hasta el colapso de la RDA —de niños, quizá les habían parecido demasiado aburridas y por eso decidieron ignorarlas—, como que el padre de Andy no pudo ser profesor porque no pertenecía al Partido o que en los 60 echaron al padre de Robert, corredor de 400 metros vallas, del centro de alto rendimiento porque recibía postales de un hermano que había huido al Oeste.

Solo interrumpían sus partidos de fútbol en el patio interior por un motivo muy especial: para ir a entrenar. A Andy Meyer, que vivía un par de bloques más allá, pronto le fue a buscar el club más grande de la ciudad, el FC Carl Zeiss. Entonces tenía siete años y con el Carl Zeiss se acostumbró a ganar siempre, aunque Andy recuerda especialmente una derrota: en el irregular campo de Jenzig, a los pies de la montaña Hausberg, en Jena, el FC Carl Zeiss perdió 1-3 contra el SV Jenapharm. Los clubes grandes tienen su manera de no aceptar las derrotas, incluso en las categorías infantiles. Después del partido, Helmut Müller, entrenador del Carl Zeiss, se dirigió a los padres del delantero del Jenapharm que había marcado los tres goles y les dijo que su hijo tenía que fichar por el Carl Zeiss inmediatamente. Ese niño era Robert Enke.

En la vida de todo deportista siempre hay un momento en el que unos dicen: «¡Qué suerte!», y otros: «Es obra del destino». A Muhammad Ali le robaron su bicicleta Schwinn cuando tenía doce años, y el policía que tramitó la denuncia le dijo que dejara de llorar y se hiciera boxeador. Robert Enke estaba destacando como delantero en el equipo alevín del Carl Zeiss cuando el padre del portero, Thomas, se trasladó a Moscú por cuestiones de trabajo. El equipo necesitaba un nuevo guardameta. «El entrenador no lo tenía nada claro —cuenta Andy Meyer—, así que nos hizo probar a todos qué tal lo hacíamos bajo los palos. Todo quedó resuelto rápidamente: nuestro chico con suerte paró dos disparos y se convirtió en el nuevo portero.»

Robert Enke (a la izquierda) en carnaval.

Sin saber cómo, lo hacía todo bien: salía con decisión, paraba el balón con los pulgares extendidos al agarrar el esférico, y sabía cuándo salir a buscar el balón por arriba y cuándo no arriesgarse a hacerlo. Robert descubrió una nueva sensación que le fascinaba. Cuando volaba, cuando sentía el balón apretado entre sus manos, entonces sabía qué era sentirse feliz.

Pero, para ser honestos, «la mayoría del tiempo no hacia casi nada —comenta su padre—. El Carl Zeiss era tan superior al resto de equipos que el portero se aburría. Pero eso a Robert ya le iba bien». Durante unos segundos, en su rostro aparece una sonrisa al compartir este recuerdo. «Así, Robert no tenía que correr tanto.»

Dirk Enke tiene la misma sonrisa que su hijo. Se dibuja en su cara de forma inusualmente lenta, como si quisiera contenerla educadamente. El padre de Robert confiesa que tuvo miedo de que los recuerdos se hicieran demasiado intensos al hablar de la vida de su hijo. Por eso, en su piso en Marktplatz, deja que al principio sean las diapositivas las que hablen. Hace poco —«después de todo aquello»— le regalaron un proyector para que pudiera volver a ver las viejas diapositivas de cuando Robert era pequeño y vivían en la RDA. Los tres niños —Anja, Gunnar y Robert, el rezagado, que llegó al mundo nueve años después que su hermana y siete después que su hermano— de vacaciones con las tiendas de campaña en el Mar Báltico. «En la RDA, solo se conseguía el permiso para ir de acampada después del cuarto hijo —cuenta Dirk, aunque había cosas que no estaban controladas tan estrictamente, ni siquiera en un Estado de vigilancia—. Siempre dijimos que teníamos cuatro hijos y nadie vino nunca a comprobarlo.» Se oye otro clic del proyector y aparece Robert con su tercera abuela. «Mi auténtica abuela», así llamaba Robert a Frau Käthe, una jubilada que vivía al lado y que a menudo se quedaba cuidándolo, y junto a la que Robert le gustaba pasar el rato, incluso siendo adolescente. Cuando era pequeño, Robert solía explicar: «Tengo una abuela gorda, una abuela delgada y una abuela como Dios manda».

Se acaban las diapositivas; en el pasado, también hubo un momento en el que las bellas imágenes de la vida de este chico con suerte se interrumpieron.

Robert tenía once años cuando, un día, al volver del colegio a su casa en la Liselotte-Herrmann-Straße, se encontró a su padre esperando en la puerta con una bolsa en la mano.

—Papá, ¿adónde vas?

Dirk Enke no pudo responder. Se fue hacia el coche sin decir nada, con los ojos llorosos. El niño corrió hacia el interior de la casa con su madre.

—¿Qué ha pasado?

La madre sollozó:

—Nos hemos peleado. Tu padre se va a instalar en la cabaña de Cospeda durante una temporada.

Había una nueva mujer en la vida de su padre. Durante semanas, Robert le preguntaba a su madre: «Mamá, ¿cómo estás?». Gisela Enke podía ver en la cara de su hijo el miedo que tenía de que su madre le diera una respuesta que le contrariara.

Sus padres se resistían a creer que su matrimonio había llegado a su fin. Continuaban viéndose. «Y no lo hacíamos solo por nuestros hijos —explica su madre—. Dirk y yo llevábamos treinta años juntos, nos habíamos conocido cuando éramos unos niños.» Aquel verano se fueron todos juntos de vacaciones al lago Balaton. Robert iba sentado en el asiento trasero del coche y en voz alta, pero como de pasada, sin dirigirse a nadie en concreto, dijo:

—Bueno, pues si con ello hay reconciliación, vayámonos de vacaciones al lago Balaton.

Más que contento, sonaba esperanzado.

Pero entonces sucedió algo sorprendente que volvió a unir a la familia. «La caída del Muro volvió a unirnos», cuenta Gisela. La embriaguez provocada por las manifestaciones, las huelgas, la excitación por los grandes cambios que se avecinaban, logró reunificar a la familia antes que a los dos países.

Dirk Enke volvió a casa, y para sus bodas de plata fueron de excursión en bicicleta por el Rin, cerca de Coblenza.

Los Enke pertenecían al grupo de aquellos que daban la bienvenida a la reunificación de Alemania sin ningún atisbo de escepticismo. El padre de Robert conoció a una gran parte de su familia que vivía en el lado occidental de la frontera: «Sentí un gran alivio». Los niños que jugaban entre palos de tender la ropa tenían ya doce o trece años cuando cayó el Muro, la última generación que vivió los dos Estados alemanes y la primera en crecer en ambos. Andy Meyer cuenta que aún recuerda cómo Robert y él tenían que desfilar por Löbdergraben con el equipo juvenil del Carl Zeiss en honor de Erich Honecker, presidente de la RDA: «Lo que nos encantaba era que después nos daban cupones para salchichas bockswurst». Asimismo, fueron conscientes de la nueva época casi sin darse cuenta. Se limitaban a seguir jugando, sin reparar demasiado en los cambios. Ni siquiera se tomaron un descanso por la reunificación. «Por aquel entonces, todo aquello no era trascendental para nosotros, los niños —cuenta Andy, y se ríe, algo le viene a la cabeza—. Simplemente seguimos entrenando.»

En Lobeda, el antiguo sueño socialista de lograr una vida mejor dejó al descubierto un nuevo proletariado, y los niños tuvieron que adaptarse a ello. Los turcos de Alemania Occidental pasaban casa por casa vendiendo alfombras, pensando que podrían timar a los ingenuos socialistas del Este, los Ossis, como se les conocía. Los jóvenes de la ciudad satélite se juntaban en bandas y se proclamaban de extrema derecha.

«No dejes entrar a nadie», advirtió Gisela a Robert, que solía quedarse solo en casa después del colegio, porque tanto su padre como su madre trabajaban, ella como profesora de ruso y deportes, y él como psicoterapeuta en el hospital local.

Robert abrió la puerta con mucho cuidado cuando sonó el timbre. El tío abuelo Rudi, catedrático de Latín en la universidad, había venido de visita.

—Buenos días. ¿Están tus padres en casa?

Robert le miró con los ojos entrecerrados.

—No me reconoces, ¿verdad? Soy tu tío abuelo Rudi.

—¡Eso podría decirlo cualquiera! —gritó Robert, dejando al atónito catedrático plantado en la puerta y cerrándola de un portazo.

En otra ocasión, unos matones de extrema derecha le esperaban en el camino a casa de regreso del colegio. Le agarraron y le empujaron. Antes de golpearle, uno de ellos le reconoció: «Eh, dejadlo, es Robert Enke». Tenía doce años y ya era conocido como portero. Dejaron que se fuera.

Pero el miedo no desapareció. Robert anhelaba algo que le protegiera y le pidió a su madre que le comprara una cazadora bomber. De ese modo, los de extrema derecha le confundirían con uno de los suyos y le dejarían en paz. «Al principio, tenía miedo de que acabara cediendo ante ellos —explica Gisela—, pero luego pensé: ‘Bueno, si así ya no tiene miedo, que la lleve’. Llevó la cazadora muy pocas semanas.»

En 1994, cuando la Alemania unida empezaba a afrontar las primeras desilusiones, la reunificación tampoco fue suficiente para mantener unido al matrimonio Enke.

Un domingo, la familia estaba sentada en el comedor, y su padre se armó de valor.

—Tengo que contaros algo.

La madre de Robert ya sabía qué pasaba. La otra mujer en la vida de Dirk jamás había llegado a desaparecer del mapa.

—Gisela y yo nos separamos. Me voy de casa.

Robert se levantó del sofá de un salto y salió corriendo por la puerta.

—¡Gunnar, corre! ¡Ve a buscarlo! —gritó la madre. El hermano le encontró en la calle; Robert se negaba a hablar.

No quería que nadie notara nada. Robert se había acostumbrado a guardar su tristeza para sí mismo.

Sus tres amigos le siguen viendo como esa luz incombustible. «Enkus derramaba un vaso de agua y todos se mojaban menos él», comenta Andy. Una vez un profesor pilló a Robert copiando en un examen de biología. Le pusieron un cero, pero cuando le dieron las notas, junto a biología aparecía un «Bien». Siempre estaba dispuesto a ayudar, era increíblemente sensato y además un gran portero: esa combinación hacía que el profesor acostumbrara a ser más benévolo con él.

Robert sabía que en el colegio se las podía arreglar sin tener que esforzarse demasiado, así que se conformaba con eso.

A menudo, en el internado, los amigos se reunían en la habitación de Mario Kanopa y Torsten Ziegner. Con catorce años habían llegado del campo al instituto de deportes. En el nombre de sus clubes locales aún se podían percibir las huellas de un mundo rural, muy alejado de Jena: Mario venía del BSG Traktor Frauenprießnitz, y Torsten del BSG Mikroelektronik Neuhaus/Rennweg. Se peleaban a menudo en la pequeña habitación del internado que compartían. Cuando algo le molestaba, Torsten en seguida perdía los estribos. Esta impulsividad sacaba de quicio a Mario. Enkus se llevaba muy bien con los dos; cuando él estaba allí, no había roces.

Las paredes del vestíbulo del instituto de deportes estaban llenas de artículos de periódico que hablaban sobre ellos. En 1993, Robert Enke, Torsten Ziegner y Mario Kanopa viajaron a Duisburgo con la selección del estado de Turingia para el campeonato sub-16 de los estados federados. Entre el público había ojeadores de clubes profesionales. Es en ese torneo anual que se disputa en la Sportschule Wedau donde se examina por primera vez a los jugadores de quince años como potenciales futbolistas profesionales.

El equipo juvenil del CZ Jena en un viaje a Túnez. Robert es el segundo por la izquierda. Su amigo Mario Kanopa es el segundo por la derecha.

Al principio, el equipo de Turingia se tomó a broma todo lo que pasaba en Duisburgo; al final, «nos hartamos de reírnos de nosotros mismos», recuerda Torsten Ziegner. Y es que, un partido tras otro, se repetía la misma situación: antes del encuentro, parecía que el equipo de Turingia tenía todos los números para perder, pero luego siempre acababa ganando. «Era como si Robert jugara solo —recuerda Torsten—. Se crecía con cada tiro a puerta que paraba, y a los delanteros cada vez se les hacía más pequeña la portería.»

Robert alcanzó el más alto estado mental que un portero puede llegar a conseguir: inmerso en la actividad frenética del juego, la calma absoluta. No importa la dureza con la que chute el delantero, porque piensas que la pelota solo te pertenece a ti. Una seguridad absoluta se apodera de ti y solo puede hacerte grande, cada vez más grande: 0-0, 0-0, 1-0, 4-0, esos fueron los resultados en Duisburgo. Nadie consiguió marcar en la portería de Robert.

Ese mismo año, el Carl Zeiss Jena llegó a la final del campeonato alemán sub-16, algo que ningún club tan modesto conseguiría en los quince años siguientes. El presidente invitó al equipo a una ronda de Coca-Colas en un bar llamado Sockenschuss. Perdieron la final 5-1 contra el Borussia Dortmund, pero incluso el Frankfurter Allgemeine Zeitung envió a alguien a cubrir el partido para escribir sobre el internado de Jena. La directora del centro comentó acerca de sus futbolistas: «No son especialmente ordenados, comen de todo, casi siempre se comportan como un equipo y tienen una gran confianza en sí mismos».

Más adelante, los cuatro amigos cubrirían todo el espectro del futuro de un futbolista con talento: Robert Enke se convirtió en el guardameta de la selección nacional; Torsten, en el héroe local, el capitán, el organizador del Carl Zeiss Jena, en la segunda y tercera división alemanas; a los veintidós años, Mario sufrió una grave lesión que puso fin a su carrera como futbolista profesional, dejando como balance un solo partido en la segunda división y un gol; Andy vio como, a los quince años, el Carl Zeiss le decía que, sintiéndolo mucho, no era lo suficientemente bueno como para continuar y que a partir de entonces debía contentarse con jugar a nivel amateur en equipos más modestos.

Por aquel entonces, todos tenían el mismo sueño.

Robert Enke, Torsten Ziegner y Mario Kanopa jugaron con la selección nacional juvenil alemana contra Inglaterra en el legendario estadio de Wembley, ante 30.000 escolares. Tenían quince años. El partido acabó 0-0. El Daily Telegraph, el periódico favorito de Margaret Thatcher, publicó: «Una combinación de acciones fantásticas en la portería impide el triunfo de Inglaterra». Se referían a Robert Enke.

Robert seguía en el suelo tras despejar un fuerte disparo de Stephen Clemence cuando Jay Curtis le lanzó un tiro raso. Se levantó de un salto y todo sucedió tan rápido que el público no entendió cómo había sido posible que Robert sacara esa mano para rechazar también aquel disparo.

Acababan de descubrirle. Futbolista juvenil alemán del mes, una página entera en la revista Kicker. La revista Stern le definía en un especial sobre la nueva generación de jugadores alemanes jóvenes como el más destacado. «No suelo pensar demasiado sobre cómo va el mundo —declaró Robert en una actitud muy típica de los dieciséis años a Stern—, pero a veces siento como si estuviera a punto de desaparecer».

En la tribuna del estadio de Wembley, Dirk Enke estaba sentado junto a los padres de otros jugadores. Para él, el fútbol se había convertido en el vínculo con su hijo.

Desde que se había ido de casa, Dirk intentaba asistir a cada partido. Observaba a los otros padres y veía cómo gritaban a sus hijos por los errores que cometían, y cómo les volvían a chillar si hacían algo bien: «¡Chuta ya! ¡Pasa la pelota! ¡Más rápido! ¡Chuta!». Dirk Enke se sentaba allí, tranquilo, atento al terreno de juego. Le parecía que estaba haciendo lo correcto. «Dirk era un gran padre —comenta Gisela Enke—, pero tras la separación, tuvo momentos complicados con los niños.»

Después del partido, padre e hijo solían hablar:

—Buena parada.

—Gracias.

—¡Qué bien has detenido ese centro!

—Casi no lo atrapo, he desviado el balón con la punta de los dedos, venía muy fuerte.

—Y Torsten, vuelve a estar en forma, ¿eh? ¡Qué locura!

—Ya sabes cómo es.

—Al final estaba pensando: «Madre mía, Ziegner, ¡estás loco!». Un rival intenta dejarlo atrás, y va él y se le echa encima a saco. ¡Tres veces! Lo normal es que le hubieran mostrado tres tarjetas rojas.

—Papá, tengo que ir al vestuario.

Padre e hijo sonreían y hacían un gran esfuerzo por acercarse a través del deporte; hablar sobre fútbol para disimular esa distancia, ese vacío que había entre ellos.

«En realidad, Dirk y Robert hablaban muy poco —dice Gisela—. Yo nunca me vi en la situación de pelearme con alguien de la familia, de decir algo negativo de alguien, y creo que Robert también era incapaz de hacerlo. Nuestra familia siempre fue muy educada y reservada.»

Aunque de vez en cuando le faltaban las palabras, el padre siempre estaba pendiente de sus hijos. Mientras la madre creyó durante días a Gunnar, su hijo mayor, cuando dijo que se había olvidado la guitarra en casa de un amigo, el padre en seguida se dio cuenta de que había gato encerrado, y se enteró de que Gunnar la había vendido.

También fue él quien se percató de la expresión azorada en la cara de Robert la primera vez que jugó en el equipo sub-18. Entonces tenía solo dieciséis años. Los entrenadores le habían subido una categoría para que le exigieran al máximo, ya que era demasiado bueno para los de su edad. Robert realizó un partido impecable, pero él no lo veía de ese modo.

Para un chico de dieciséis años, los de dieciocho son los mayores. La mayoría de porteros de dieciséis años que tienen que jugar con chicos mayores que ellos están asustados. Al final, a los porteros siempre se les mide por la cantidad de errores que han cometido, ¿y cómo puede uno no cometer errores cuando los delanteros del equipo contrario son tan grandes y tan fuertes? ¿Cómo le iban a mirar los chicos más fuertes y más grandes de su equipo cuando él fallara?

Robert Enke lloró cuando se quedó a solas con su padre, después de aquel primer partido. Le dijo que ya no quería jugar más con el equipo sub-18:

—Papá, no te enfadarías conmigo si dejara el fútbol, ¿verdad? —le dijo Robert a su padre.

Pero los amigos no reconocen a ese Robert. «En las categorías inferiores siempre están los típicos que abusan de los más débiles, y seguramente Robert también tuvo que lidiar con todos los dardos que se lanzaron contra él —explica Torsten—, pero nada de eso le afectaba, sino todo lo contrario. Entonces nos parecía que no había nada que pudiera quebrar la tranquilidad de Enkus. A los diecisiete, ya era tan bueno como otros que llevaban diez años como profesionales.»

La madre de Robert vivió aquel episodio con el equipo sub-18 de un modo completamente distinto del padre. «Aún recuerdo como un día, después de la cena, se levantó y me dijo: ‘Mamá, hay algo que necesito aclarar’.» Cogió el tranvía hasta el estadio Ernst-Abbe y le dijo al entrenador del equipo sub-18, Roland Prause, que quería volver a jugar con los sub-16. He aquí un chico de dieciséis años lo suficientemente seguro de sí mismo y cautivador como para explicarle al autoritario entrenador lo que quería.

Pero Dirk Enke es psicoterapeuta y lo ve desde otra perspectiva. Gisela cuenta que una vez en casa gritó «¡Malditos loqueros!» cuando su cuñado y su cuñada, ambos psicólogos, habían ido de visita, y entre los tres habían querido explicarle a Robert cómo era él realmente. «Pero Dirk ya presentía por dónde iban los tiros», cuenta Gisela.

Tras almorzar en Markplatz, el padre de Robert deja el cuchillo y el tenedor sobre la mesa, se frota las palmas de las manos sobre los muslos y dice: «Pensé que tenía que estar pasando algo, tal vez tenía problemas con sus compañeros de equipo. Pero no, en seguida tuve claro que se trataba de otra cosa. El miedo a cometer errores hizo que, en su interior, Robert pensara: si no soy el mejor, entonces soy el peor. Seguramente esa tortura empezó cuando con solo dieciséis años jugaba con el equipo sub-18».

Pero, ¿era solo un momento puntual, una visión momentánea del miedo como la que viven cientos de porteros juveniles?

«El cerebro no olvida esas experiencias límite», concluyó Dirk.

Con diecisiete años, aún en el colegio y con un permiso especial de la Federación Alemana de Fútbol, Robert Enke firmó un contrato profesional con el Carl Zeiss Jena, de la segunda división. Su padre y su madre le acompañaron. Ernst Schmidt, el director general, y Hans Meyer, el entrenador, los estaban esperando. Su tendencia natural a monopolizar una conversación con comentarios graciosos convirtió años después a Meyer en un excelente comentarista de la Bundesliga. Meyer tenía algo que contarle a aquel joven portero de diecisiete años sobre Harald Fritzsche, el mítico guardameta del Jena de los años 50:

—Fritzsche estuvo aquí diez años y no se sintió culpable de ningún gol —dijo Meyer—. Al menos eso decía cuando alguien le preguntaba.

Dirk escuchó con atención. ¿Acaso Meyer sabía de los dolorosos reproches que Robert se hacía a sí mismo cuando cometía errores? ¿Quería el entrenador transmitirle un mensaje? No te obsesiones tanto, hombre.

Robert Enke dividió su vida. En el colegio, recibía clases particulares para poder entrenar por la mañana como portero suplente en un equipo de segunda división —era un jugador profesional con todas las de la ley, y deseoso de mantenerse a ese nivel— y, al mismo tiempo, empezó a vivir una juventud despreocupada con Teresa.

Se instalaron en la sala de estar de la casa de la madre de Robert, y le dijeron que tenían que estudiar para la Selectividad. A veces salían por la tarde, él bebía una cerveza con limonada «y yo bailaba encima de las mesas», cuenta Teresa. Probablemente no haya que tomar sus palabras al pie de la letra, pero Robert sí que sentía que ella le podía enseñar a disfrutar más de la vida.

Todo salía fácilmente de sus labios, su calidez, su curiosidad, la alegría con la que tomaba decisiones. Robert creía que ella era mucho más fuerte que él.

«Nunca he aprendido a pasarlo en grande como tú», le dijo Robert, como si tuviera que defenderse. A ella en seguida le gustó el tierno y contenido encanto de Robert, con su aspecto de eterno adolescente.

Teresa había crecido junto a sus dos hermanos mayores en un pueblo de Franconia. Su padre les había transmitido su pasión por el pentatlón moderno: natación, esgrima, equitación, tiro y carrera a pie. En casa, en la habitación de los niños, Teresa y sus hermanos disparaban con una escopeta de aire comprimido a las figuras de Playmobil: «Mira, si les das en el pecho, explotan en mil pedazos», le dijo su hermano, orgulloso de su descubrimiento. Oficialmente, Teresa había ido al instituto de Jena por los deportes, pero también lo hacía para librarse del plomazo del Latín, que formaba parte del sistema educativo bávaro. «No lleves ropa de marca o parecerás una Wessi snob —le decían sus amigas del Oeste (así llamaban a la gente de la parte occidental)—, pero en mi primer día en el nuevo instituto, vi que todo el mundo llevaba ropa de marca.»

El contraste entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, que en aquella época tanta gente quería poner de relieve, a ella no le importaba; era solo una excusa para que todos se echaran unas risas. Cuando Robert pasó la Nochebuena en casa de la familia de Teresa, se pusieron en evidencia las lagunas que Robert tenía en materia de historia de la Navidad, producto de su educación atea en la RDA: «Entonces, ¿quién era José?», preguntó una vez.

A Teresa no le interesaba demasiado el fútbol. Para ella, era solo algo que le traía a la memoria decepcionantes tardes de sábado, «cuando quería ver Sensación de vivir en la televisión y no podía porque mi hermano quería ver deportes».

Ese fue también el motivo que hizo que Robert no le contara nada a Teresa de sus primeros partidos como futbolista profesional, hasta que, una vez, mucho más tarde, ella le preguntó. Robert opinaba que no se debía hablar sobre esas cosas; hacerlo era de chulo.

Al Carl Zeiss Jena le fue especialmente bien en la primera vuelta de la temporada 1995/96. En el centro del campo, un jugador de veintiún años llamado Bernd Schneider empezaba a llamar la atención por su elegancia; unos años más tarde, sería recordado como el jugador con mejor técnica de Alemania. El equipo se había estabilizado en la parte alta de la clasificación cuando llegaron dos contundentes derrotas consecutivas: 4-1 en Duisburgo y 4-0 contra el VfL Bochum. El portero Mario Neumann no estaba en su mejor momento. El 11 de noviembre de 1995, el Carl Zeiss jugó en el campo del Hanóver. Se suele decir que los buenos porteros necesitan experiencia por encima de cualquier otra cosa, y Robert Enke tenía dieciocho años. El entrenador Eberhard Vogel le alineó en la portería por primera vez.

Lo más impactante era lo vacío que estaba el estadio; los 6.000 espectadores se perdían entre los 56.000 asientos. Los mástiles de los focos de luz parecían aún más estrafalarios, como si fueran cepillos de dientes gigantes que se perdían en el cielo. Así era el fútbol antes de convertirse en un espectáculo, en un motivo de celebración nacional.

El partido empezó, y Robert esperó. La batalla se libraba en el centro del campo; él seguía concentrado, porque el contrario podía aparecer en su área en cualquier momento, pero el juego volvía en seguida hacia el otro extremo del campo. Entonces, de repente, pasada la media hora de partido, llegó un cabezazo del jugador del Hanóver Reinhold Daschner. Incluso un estadio casi vacío podía resonar de repente como si estuviera lleno. Robert Enke estaba bien colocado esperando el esférico, y lo detuvo con seguridad.

Solo dos minutos después de esa gran acción, Robert encajó su primer gol como futbolista profesional y experimentó la impotencia cotidiana del portero. No importa lo bueno que sea, hay goles que un guardameta nunca puede evitar y el 1-0 del Hanóver fue uno de estos.

Quedaban las nimiedades que tenía que hacer un portero: desviar los saques de esquina, lanzar bien los saques de puerta. Una vez consiguió arrancar un murmullo del estadio cuando atrapó un disparo de Kreso Kovacec rodeando el balón con el cuerpo. Al final, empataron 1-1. Fue un partido que los espectadores empezaron a olvidar nada más abandonar el estadio, pero no así un feliz y joven portero que, de camino a los vestuarios, volvió a sentir miedo. Había un gran estruendo sobre el techo del túnel de plexiglás. Su padre se había asomado por la barandilla de la tribuna y golpeaba el techo de la entrada de los jugadores con el puño apretado para felicitar a su hijo.

Era evidente que iba a seguir siendo titular.

El sábado siguiente, la madre de Robert se fue con una amiga de excursión a las montañas que rodean Jena. Iban en el coche y encendieron la radio. «Me puse enferma», cuenta Gisela.

—Falta a favor del Lübeck en el costado izquierdo —gritaba el comentarista de la radio—, Behnert centra, Enke sale, atrapa el balón… ¡y se le escapa de las manos! ¡Gol del Lübeck! ¡Grave error del portero!

Momentos como aquel eran los que confirmaban lo que Andy Meyer sospechaba: que Enkus era un chico con suerte. Cuando cometía un error, algo que no sucedía demasiado a menudo, su equipo daba la vuelta al marcador en seguida y nadie hablaba del error del portero.

Ese día el Jena ganó al VfB Lübeck 3 a 1.

Si se esforzaba, Robert Enke podía ver lo que Andy quería decir: que su error había sido insignificante. Muchos años después, Robert reconocería lo que realmente sentía siendo un joven portero: «No me perdonaba ningún error». A pesar de que los compañeros le dijeran que no tenía importancia, y el entrenador que le pasaba a todo el mundo alguna vez y que el sábado siguiente le iría mejor —y que, evidentemente, seguiría en la portería—, «durante toda la semana seguía teniendo muy presente el error, no podía sacármelo de la cabeza».

Robert en la portería del CZ Jena durante el campeonato sub-16 de Alemania.

A la semana siguiente, no fue a clase: dijo que estaba enfermo.

Esa es la tortura del portero: la insostenible autoexigencia de no cometer nunca errores. Ninguno puede olvidar sus errores. Pero un portero tiene que poder reprimirse, porque, si no lo hace, llega el siguiente partido y todo se gira en su contra.

El Carl Zeiss tenía que desplazarse a Leipzig para disputar el derbi. El padre de Robert se encontró en la tribuna con una vieja conocida, de la época en la que practicaba atletismo, y se sentaron juntos. Ella apoyaba al VfB Leipzig, pero en el tercer minuto de juego gritó compasivamente: «¡Oh, no!».

Robert Enke había dejado que un disparo lejano, desde una distancia de veinte metros, con poco efecto y no especialmente potente, le pasara por debajo y acabara dentro de la portería.

Cuando sucede algo así, un portero tiene que hacer como si no hubiera pasado nada.

En el minuto 34 del partido, el delantero del Leipzig Ronny Kujat se quedó solo frente a Robert. En momentos así parece como si el juego de repente transcurriera a cámara lenta. El portero registra cada movimiento de los pies del delantero, los espectadores se quedan con la boca abierta. El portero espera como si estuviera congelado a que llegue el delantero. No puede moverse. El que muestra primero sus intenciones —él, la mano; el delantero, el pie— suele perder, porque el otro puede anticiparse a su maniobra. Kujat disparó, Robert voló y rechazó el balón. Fue la mejor parada de su corta carrera como profesional, pero no por ello la disfrutó más.

En la media parte, Robert le dijo al entrenador:

—Por favor, sustitúyame.

«Qué idea tan disparatada», comenta Dirk Enke.

Un profesional no hace esas cosas, un profesional no conoce la fragilidad.

En el descanso del partido ante el Leipzig, el entrenador, Eberhard Vogel, le contestó a Robert que dejara de decir tonterías y no le sustituyó. Después de aquello, no le hizo jugar nunca más.

La madre de Robert se percató de que, en casa, su hijo apenas hablaba, que se iba a su habitación después de cenar y cerraba la puerta tras él: «Pero recuerdo a Dirk comportándose de manera parecida después de una mala carrera de vallas».

Después de una semana, Robert volvió a recuperar tímidamente su sonrisa, y se dirigió a la Westbahnhof. Entonces ni siquiera lo pensó, no veía ninguna relación entre una cosa y la otra, pero durante los seis meses que quedaban de temporada, en los que volvió a ser el joven portero suplente del que nadie esperaba nada, Robert volvió a sentirse feliz, sereno. Pensaba que tenía que ver con Teresa.

El entrenador había hablado en público sobre el incidente en Leipzig:

—Al chico le falta confianza en sí mismo. Quería que le sustituyera en la media parte, pero no es tan sencillo —declaró Vogel a la prensa justo después del partido.

Diez años más tarde, eso hubiera significado el fin para un portero: cometió un error de principiante suplicándole al entrenador que le hiciera desaparecer en el descanso. La noticia habría aparecido en internet, en los canales de deportes y en los incontables medios de comunicación que convierten los partidos de la segunda división en todo un acontecimiento. En el mundo del fútbol profesional, tan proclive a los chismes, se habría asentado una idea: Enke era inestable. Pero por aquel entonces todo quedó en una pequeña nota de dieciséis líneas en el Ostthüringischen Zeitung.

Los equipos de la Bundesliga que se habían fijado en él durante su corta etapa en las categorías inferiores seguían muy interesados. Algunos equipos ya se habían puesto en contacto con los padres de Robert, entre los que se encontraba un hombre del Bayer Leverkusen, que les dijo: «Buenos días, les habla Reiner Calmund», y seguidamente les soltó diez frases en cuarenta segundos sin parar para respirar. Hasta ese momento, el equipo que les había dado mejor impresión era el Borussia Mönchengladbach: a diferencia de otros equipos como el Leverkusen o el VfB Stuttgart, del Borussia no solo había ido a verles su director deportivo, sino también, excepcionalmente, el entrenador de porteros.

Los padres de Robert lo habían dejado muy claro: «Robert no se irá a ningún sitio antes de la Selectividad». Pero el verano de 1996 se acercaba, y con él el fin de los estudios de Robert. Teresa se preguntaba en voz alta si tal vez podrían ir juntos a la misma universidad. Ella quería ser profesora o veterinaria.

—¿Qué te parece Würzburg?

—No sé… recuerda que también juego a fútbol.

—¿Y qué importancia tiene eso? De todos modos, seguro que en Würzburg también habrá algún equipo.

—No, me refiero a fútbol profesional. He tenido varias ofertas.

—¿Y?

—Bueno, el sueldo que ofrecen no está nada mal; el Mönchengladbach me ofrece 12.000 marcos al mes.

Teresa pensó que tal vez había sido un poco ingenua debido a su ignorancia en materia futbolística.

Unos días después de que Robert y su padre se reunieran por primera vez en Mönchengladbach con los jefes del Borussia, sonó el teléfono de Dirk Enke.

Era Norbert Pflippen. Había sido el agente de Güntner Netzer. Lothar Matthäus, Stefan Effenberg y Mehmet Scholl eran clientes suyos. «Puedo ayudar a su hijo», le explicó.

Normalmente, un agente futbolístico firma un contrato con un jugador y luego le busca un equipo. Pero en aquella época, las cosas eran un poco más cómodas para el puñado de agentes que controlaban el mercado. Por las informaciones que recibían de sus contactos en los clubes de la Bundesliga, sabían si un equipo quería fichar a un jugador joven que no tuviera agente. En ese caso, el agente se iba inmediatamente a buscar al jugador. Así es como funcionaban las cosas entre Norbert Pflippen y el Borussia Mönchengladbach en los años 80 y 90.

Pflippen, conocido como Flippi, tenía un punto fuerte a su favor: había sido el primero en este negocio, así que durante muchos años se ganó la fama de ser uno de los mejores.

Flippi visitó la casa de los Enke en Jena. Era un hombre con los antebrazos rollizos y bastante informal en el trato, y no escatimó en anécdotas de cuando había llevado a Günter al Real Madrid o a Lothar al Inter de Milán. En aquella época, pocos jugadores jóvenes tenían agentes, pero ahí estaba ese hombre, perteneciente a las más altas esferas futbolísticas, ofreciéndose a Robert Enke. Los Enke se sintieron halagados. Además, Flippi era un tipo agradable y que caía bien; más tarde verían que, a veces, también podía ser algo tosco.

—Cuando empecemos a hacer negocios —le dijo Pflippen al padre de Robert—, le regalaré un teléfono-fax integrado.

Y, dirigiéndose a Robert, le dijo:

—A ti te daré un coche.

En mayo de 1996, justo antes del examen oral de Selectividad (se examinaba de Geografía, tema: las rocas), Robert Enke firmó un contrato de tres años con el Borussia Mönchengladbach, fruto de las negociaciones de Norbert Pflippen.

Poco antes, en la carretera A2 que va de Dortmund en dirección este, el motor de un pequeño Peugeot empezó a soltar chispas. Luego, una capa de humo empezó a elevarse por encima del capó. Según les dijeron los auxiliares de carretera a Robert y Dirk, conducir un coche así había sido una imprudencia: el coche no tenía aceite ni agua en el radiador, y las válvulas estaban obstruidas. Torsten Ziegner y Mario Kanopa también iban en el coche, de camino a un partido de la selección nacional juvenil.

Flippi les dijo que no era culpa suya que el coche de segunda mano que le había regalado a Robert estuviera en ese estado.