Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Otras Latitudes

- Sprache: Spanisch

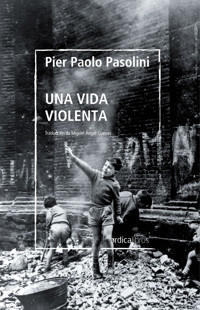

Publicada originariamente en Italia en 1959, Una vida violenta es la obra en la que culmina la etapa literaria de Pasolini anterior a su dedicación al cine, y está considerada como uno de los títulos principales de la narrativa italiana de posguerra. Esta representación cruda y realista evidencia la piedad y el amor por un mundo miserable. Ambientada en el bajo proletariado romano de los años cincuenta, la novela se centra en el trágico destino de Tommaso —personaje creado con mano maestra—, un joven delincuente de los suburbios romanos que perece en el umbral de la formación de una conciencia propia. Pasolini despliega en esta novela la lengua de la sociedad marginal de los años cincuenta, violenta y dura, trágica y osada, para dar cuenta de una historia voluntariamente distinta de la ortodoxa y hegemónica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 581

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pier Paolo Pasolini

Una vida violenta

INTRODUCCIÓN

Apuntes sobre Una vida violenta

1. La década de los años cincuenta del pasado siglo, que, por lo que hace a la obra de Pier Paolo Pasolini, se cierra en 1959 con Una vida violenta, es la del definitivo asentamiento del escritor, todavía no cineasta, en el panorama literario e intelectual italiano. En 1942, a los veinte años, había publicado su primer libro, Poemas en Casarsa,en friulano. Durante los años cuarenta —además de diversos textos menores, o que permanecieron en el ámbito de lo privado, ensayísticos, teatrales, narrativos y poéticos— escribe, en italiano, el poemario El ruiseñor de la Iglesia católica y una novela cuyo título definitivo será El sueño de una cosa (ambas obras publicadas con posterioridad, en 1958 y 1962 respectivamente). En 1954 reúne sus poemas friulanos en La mejor juventud.Antes, en 1950, tras haber sido denunciado por actos obscenos en lugar público y expulsado del partido comunista, una denuncia de la que salió judicialmente indemne pero marcado con el estigma de la diversidad, se había trasladado desde el Friuli a Roma, la ciudad que terminará por convertirse en el punto de referencia esencial de su producción novelística y de la primera fase de su cinematografía.

En 1952 publica el ensayo La poesía dialectal del siglo XV,al que sigue en 1955 La poesía popular italiana. El año central de la década de los cincuenta lo es también de la actividad intelectual de Pasolini; comienza su labor al frente de la revista Officina [Taller], uno de los puntos de inflexión de la cultura de posguerra, a través de cuyas páginas puede seguirse buena parte del proceso que va desde el predominio de la estética neorrealista hasta el surgimiento del movimiento neovanguardista, pasando por la reclamación de una literatura experimental, confiada en alcanzar protagonismo sociocultural, no sin enfrentarse con el dogmatismo moralista de la crítica marxista ortodoxa. Chavales del arroyo, también de 1955, significa su impetuosa irrupción en la escena de la narrativa: aceptada, controvertida, vituperada en su descarnado expresionismo dialectal y jergal, supone la aparición del inexplorado universo del subproletariado romano en el panorama novelístico, dominado por un neorrealismo epigonal que había dado en la folclorización; se trata de la primera pieza de un proyecto narrativo que prosigue en Una vida violenta y que se diluye en los fragmentos, esbozos a veces, de Alì de ojos azules en 1965.

Entretanto, los poemas de Las cenizas de Gramsci (1957) ratifican la opción por una escritura que asume y evidencia las contradicciones de un compromiso intelectual, político y estético de sesgo programáticamente heterodoxo. En 1960 recopila sus ensayos críticos en Pasión e ideología. Los versos de La religión de mi tiempo, en 1961, marcan el tono final de una época de intensa actividad literaria: la poesía se hace explícita mirada sobre la propia historia, inicia el proceso que en Poesía en forma de rosa (1964) acabará en la abjura del «ridículo decenio» de los cincuenta. Los sesenta son los años del cineasta, del dramaturgo y del polemista; y no es accesorio que, exhausto de las disputas a favor de la mímesis literaria dialectal y plurilingüe, concluya Pasolini en 1964 (Nuevas cuestiones lingüísticas) en la constatación de la existencia de una koiné basada en el aplastante lenguaje tecnocrático del neocapitalismo, vaciado de expresividad, historia y consciencia de sí mismo.

2. Un texto cuasimarginal de mediados de 1958, Mi periferia,constituido por las respuestas a una entrevista de la revista Città aperta, es una óptima vía de acceso a la lectura de Una vida violenta. Nos encontramos en la fase final de la redacción de una novela que Pasolini había empezado a escribir en 1955, apenas concluida Chavales del arroyo; una fase a ratos cansina, debido a que cada vez una parte mayor de los esfuerzos de su autor se dedica a la escritura cinematográfica, lo que retrasa en repetidas ocasiones la entrega del original al editor. El referente más obvio e inmediato de la entrevista son ambas novelas romanas:

El hecho de que leyendo fragmentos y páginas de Una vida violenta se pueda pensar que se está ante fragmentos o páginas de Chavales del arroyo no es casual: significa que el paradigma […] es el mismo, y que por lo tanto estilísticamente no hay solución de continuidad. Y si no hay transformación estilística no habrá tampoco transformación interna, psicológica o ideológica. / Chavales del arroyo debía ser una especie […] de ouverture, apuntando mil motivos, fundamentando un mundo […] en Chavales del arroyo lo que cuenta es el mundo de los suburbios[1] y del subproletariado romano vivido a través de los chavales, y por tanto el protagonista, el Riccetto[2], era, además de un personaje bastante definido, un hilo conductor un poco abstracto, un poco flatus-vocis como todos los protagonistas-pretexto […]. / La historia de Tommasino Puzzilli es la de una introversión, causada por el hecho de que se trata de un muchacho que no es guapo, no es fuerte y no está sano: un débil, en fin, que debe por fuerza ser fuerte en un mundo donde ello es obligatorio. De modo que busca continuamente afirmarse, y ya se sabe dónde se acaba por este camino: en la pseudo-fuerza de la delincuencia, del cinismo, de la dritteria[3], como la llaman. En concreto, la desesperada tensión de Tommasino —que no es delicado, al contrario, es muy vulgar— está en lo externo, en la historia de sus diversos credos políticos: es fascista[4], anarquista, democristiano y finalmente comunista. […] el mecanismo que se dispara siempre es el mismo, bajo la influencia de las circunstancias exteriores (la amistad con unos ladrones misinos[5] lo convierte en fascista; una cierta mejora de su familia, que había vivido siempre en chabolas y tugurios y que por fin tiene un pisito en el Ina-Case[6], le hace convertirse en biempensante y democristiano; finalmente la tuberculosis y el ambiente del Hospital Forlanini, donde radica una fuerte célula del PCI, le hace convertirse en comunista). Mal que bien, al final, este ímpetu de afirmarse, de existir, esta incongruente energía vital, se ilumina con cierta confusa luz moral.

En la misma entrevista, preguntado acerca de la interacción lengua-dialecto, o lo que es lo mismo sobre la relación que el narrador establece con las jergas de los personajes, explica que tal proceso supone «una regresión del autor en el ambiente descrito, hasta asumir su más íntimo espíritu lingüístico, en un mimetismo incesante, hasta hacer de esta segunda naturaleza lingüística una naturaleza primaria, con la consiguiente contaminación». Y más adelante aclara: «Toda regresión requiere algo de apriorístico y de voluntario. Y está claro que todo autor que use una lengua hablada, aun incluso en su estado natural de dialecto, debe realizar esta operación exploradora y mimética de regresión […] tanto en el ambiente como en el personaje, es decir tanto en clave sociológica como psicológica».

Comentando, en fin, su método de trabajo, lo describe como una operación, en primera instancia

de magnetófono […] con alguna ligera corrección en el sentido de la contaminatio: absoluto naturalismo corregido por un leve pero a su modo absoluto estilismo puro. […] Muchas veces, si me siguieran, me cogerían en alguna pizzería de Torpignattara, de la Borgata Alessandrina, de Torre Maura o de Pietralata[7], mientras anoto modos idiomáticos en una cuartilla, detalles expresivos o vivaces, léxico jergal de primera mano de boca de los hablantes a los que hago hablar de propósito. […] en un cierto momento del relato uno de mis personajes roba una maleta y algunos bolsos; ¿hay un término jergal para indicar maleta y bolso? ¡Cómo no! Maleta se dice cricca, bolso campana; lo que se roba, en general, además de morto, se dice riboncia, etc. (en vez de decir, etc.,o cosas de este tipo, en mi novela pondré siempre e santi benedetti o e tanti benedetti, cuando no un menos vivaz e tante belle cose)[8]. No siempre transcribo directamente este material instrumental de muy inferior nivel y particularísimo; lo hago solo en los casos en que se me presenta una dificultad o una necesidad estilística cuando estoy escribiendo, ya solo. Entonces dejo en blanco la parte que precisa de expresividad, y llevo a cabo la búsqueda, por lo común breve y fructífera (tengo en la Maranella un amigo, Sergio Citti[9], pintor, que nunca hasta ahora ha dejado sin respuesta mis preguntas, incluso las más sutiles). Pero también se trata de una pasión genérica mía; y por eso tomo notas por mi cuenta, incluso a escondidas, iluminado por ciertas formas imprevistas y desconocidas del patrimonio.

3. A la altura de 1959 Pier Paolo Pasolini ya ha entrado en estrecho contacto con el mundo cinematográfico, aunque hayan de pasar todavía dos años para que dirija su primera película, Accattone, en 1961. Mamma Roma (1962) y La ricotta [El requesón](1963) serían las otras piezas de una ideal trilogía romana, a la que Pasolini traslada, y con la que lleva adelante, su indagación narrativa iniciada con Chavales del arroyo. Pero desde 1954 colabora como guionista en numerosas películas, la primera de las cuales, La donna del fiume [estrenada en España como La chica del río]de Mario Soldati, aparece precisamente en la trama de Una vida violenta, en una especie de guiño semiprivado; como también lo es la referencia al Gobbo, una suerte de bandido justiciero sobre cuya figura filmó Carlo Lizzani la película homónima, Il Gobbo [El jorobado de Roma](1960), en la que Pasolini, esta vez como actor, interpreta un papel no protagonista pero sí de notable relevancia. En la segunda mitad de los años cincuenta colabora además como guionista con Federico Fellini, Mauro Bolognini, Ermanno Olmi y Franco Rossi, entre otros directores. Algunas de estas escrituras cinematográficas entran en relación directa con el universo narrativo del subproletariado romano: Le notti di Cabiria [Las noches de Cabiria] de Fellini(1956), y sobre todo La notte brava [La noche brava](1959) y La giornata balorda [Un día de locura] (1960) de Bolognini. A ellas vierte y en ellas vertebra Pasolini buena parte de sus obsesiones representativas; que, ya al inicio de la década sucesiva, persisten en La commare secca [La cosecha estéril] de Bernardo Bertolucci (1962), y en Una vita violenta (1962) de Paolo Heusch y Brunello Rondi, una versión de la novela a la que el escritor (y ya cineasta) aporta solo la idea argumental. Particularmente significativa es la participación como autor de los textos en dos cortometrajes documentales de Cecilia Mangini, Ignoti alla città [Desconocidos en la ciudad](1958) y La canta delle marane [El canto de las zubias](1961) inspirados en diversos episodios, personajes corales y situaciones de las novelas romanas; el texto para el segundo, en estilo directo en el dialecto-jerga de los personajes, posee un impagable valor testimonial: tratándose como se trata de un texto escrito, la locución es una preciosa muestra de mímesis oral.

4. Este substrato cinematográfico, si así puede llamarse, deja notar su presencia en Una vida violenta. En la segunda novela romana, el narrador pasoliniano, mucho más que en Chavales del arroyo, observa a menudo la realidad a través del objetivo de la cámara, que por su parte fija las imágenes como si de cuadros se tratara: es decir, espacialmente bidimensionales y temporalmente detenidas, paralizadas. De ahí, y no solo por la particular amalgama verbal del texto, la sensación de rarefacción de muchas de sus páginas, sobre todo las de naturaleza descriptiva, pero también algunos retratos, algunas tomas directas en primer plano, que rozan la inverosimilitud.

Aunque ciertamente la cota mayor de tal rarefacción se alcanza a través del lenguaje, de los usos lingüísticos que en la novela se privilegian; es más, no tanto se alcanza cuanto se construye, es decir, se advierte una decidida voluntad autorial al respecto.

El lenguaje pasoliniano en su narrativa romana es fruto de maniobras de contaminación. El dialecto romanesco, y más específicamente las jergas periféricas urbanas subproletarias, constituyen la base de los diálogos. El narrador se mueve entre varios registros, descendiendo desde un grado estandardizado de lengua hacia el habla de los personajes, adoptando sus soluciones tanto léxicas como sintácticas; o bien, aunque en menor medida, en la dirección opuesta, haciendo uso de niveles áulicos.

La construcción, en particular en su movimiento descendente, se realiza especialmente, aunque no solo, a través del léxico; también a través de la sintaxis e incluso de la morfología, o mediante desplazamientos semánticos forzados por la asignación de significaciones contextuales diversas a idénticos elementos nominales o verbales. Y a través del recurso continuado por parte del narrador al discurso indirecto libre, que permite la «regresión» mimética de la que habla Pasolini en Mi periferia. El resultado de la operación dará cuenta de una expresividad a un tiempo variopinta, vital y brutal.

5. Livio Garzanti, el editor de la obra, manifestó sus temores a posibles denuncias por obscenidad, como la que ya había sufrido Chavales del arroyo,e instó al autor a que procediera a eliminar algunos episodios, imponiéndole «autocensurar juntos» (un curioso cuasi-oxímoron de regusto sin duda pasoliniano) el texto. Desaparecieron varios episodios, en los que se detallaban apenas algo más las maniobras de Tommaso para ofrecer sus servicios como chapero, pero no en modo llamativamente explícito respecto a otras situaciones de la novela. Los escrúpulos del editor, además, obligaron a Pasolini (de nuevo, como en Chavales) a sustituir con puntos suspensivos expresiones consideradas obscenas o blasfemas, mojigatería que la traducción ignora.

Ello no fue suficiente para ahorrarse ataques desde posiciones democristianas a través de asociaciones de acción católica; un escándalo curiosamente compartido desde algunos órganos oficiales del partido comunista. Ambas, izquierda y derecha, haciéndose cruces ante las escenas escabrosas de una obra cercana a lo pornográfico; a lo que se unía, para descalificarla, la acusación de derrotismo por su falta de perspectiva progresista, desde la izquierda, y nada veladas alusiones a la homosexualidad del autor, especialmente conspicuas desde la derecha.

6. En uno de los ensayos antes citados, Nuevas cuestiones lingüísticas, escribe Pasolini:

el discurso indirecto libre […] implica una incursión hacia la lengua baja, una koiné fuertemente dialectalizada y el dialecto mismo, para hacer acopio de materiales infralingüísticos. Pero tales materiales […] no se llevan a un nivel de lengua media, para allí ser elaborados y objetivados como una contribución al italiano medio; no, pues a través de una línea serpenteante se les hace llegar a una zona alta, altísima, y allí son elaborados en función expresiva o expresionista.

Este es el punto: un discurso conformado en clave expresionista, una estrategia de formatividad que prevé, en solo aparente paradoja, la deformación. La traducción deberá hacerse eco del original, reflejar su sincretismo estilístico mediante una dicción multiforme, sincrética a su vez entre niveles canónicos y registros cuasi-idiolectales; se trata de no aplanar, de no sepultar la tensión expresiva del original pretendiendo aclararlo o explicarlo, de preservar su textura, su trama vernacular, la superposición de lenguajes que presenta.

Para conformar el texto de la traducción, como ya para el de Chavales del arroyo, he recurrido a registros tradicionales, sin evitar el arcaísmo, populares y jergales, que en ocasiones entran en contacto, acaso en colisión, con entonaciones de sesgo esteticista, áulicas. No son raras las construcciones en el límite de la aceptabilidad gramatical, las elipsis o redundancias preposicionales; abundan los pleonasmos atípicos, las concordancias irregulares, y por supuesto (como en el original) todo tipo de vulgarismos desaconsejados por la corrección y el decoro académicos. Para reflejar el plurilingüismo de la dicción pasoliniana, la traducción opta por un sincretismo dialectal castellano: habría sido arbitrario elegir para la versión una sola variante dialectal (al margen de lo descabellado de postular implícitas equivalencias), en virtud de la presencia masiva en el original de un determinado sociolecto romanesco periférico. Tendríamos entonces, a lo sumo, una traducción al murciano, o al andaluz (¿oriental u occidental, ceceante, seseante o jejeante?), al extremeño, al cántabro… Considerando la poética autorial de la acumulación y de la contaminación, y que la de las novelas romanas, por lo que a este asunto atañe, es una mímesis sociolingüística de las hablas que se transforma en texto, la de la traducción es una mímesis estética de un texto que se transforma en otro texto. El objetivo es provocar en el lector hispanohablante una reacción de estupor semejante a la que el original provocara en el lector italiano de su tiempo. El resultado no aspira a satisfacer puntualmente exigencias de legibilidad, antes al contrario pretende constituirse, a imagen del original, como ambiente verbal enrarecido.

7. En la novela abundan las referencias a personas reales. Giuseppe Gioacchino Belli, el poeta romanesco del siglo XIX cuya figura de satírico impenitente ha pasado al acervo popular, uno de cuyos versos cita parcialmente el narrador: «muertos cadavéricos»; revolucionarios decimonónicos, como Pisacane; militares muertos en acto de servicio en el ejército fascista, como Michelazzi; políticos democristianos, como De Gasperi o Fanfani; gentes del mundo de la música y del espectáculo, como Totò, Cacini —cuya fanfarrona expresividad se convirtió en proverbial—, Claudio Villa, Roberto Murolo; futbolistas, como los apodados Veleno y Trerè, o Pandolfini. También aparecen alusiones a personajes cinematográficos, como el faquir Burma (de una película de Lattuada y Fellini), o televisivos como Andalù el somalí; caricaturas de tebeo, como el cadavérico Zalamorte; delincuentes más o menos legendarios de los que solo resta el apodo, como el Tinea. Los personajes de la novela cantan u oyen canciones, de las que son autores o intérpretes, entre tantos otros, Villa, Murolo, Modugno, Carosone, en un heteróclito batiburrillo que refleja la banda sonora, radiofónica, de los barrios populares; van al cine a ver desde un péplum a una comedia musical; deambulan por avenidas periféricas en las que se han establecido las instalaciones de empresas de maquinaria para la construcción, como la Fiorentini, precisamente en una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la Roma de la época; frecuentan ambientes prostibularios donde en alguna ocasión se toma a chanza el nombre del partido neofascista…

Pero se ha preferido no cargar las páginas con notas explicativas.

8. La traducción pretende propiciar una lectura que bascule sobre el texto como un organismo rítmico, sobre el artefacto de la frase, del cruce de réplicas, del párrafo que se amplifica en la secuencia, en el capítulo. Es fundamental esta noción rítmica que, siéndolo, no es solo prosódica, métrica, fonética por lo tanto, sino también morfológica y sintáctica, e incluso semántica. El texto es un organismo verbal que avanza, en su proyección imaginal, retomando o abandonando elementos de toda índole que va arrastrando en su progresión: de tal manera que su forma construye su sentido. El ritmo así entendido es pues una cuestión de llenos y vacíos, de sístole y diástole, latido o respiración que mal soportaría interrupciones en su fluencia[10].

M. Á. C.

[1] El español «suburbio» no es lo suficientemente expresivo como correspondencia de borgata cuando este término se usa en el contexto romano de mediados del pasado siglo, donde denota un grupo de casas construido (o simplemente levantado, ya que a menudo se trata de chabolas) en las afueras y aislado incluso con relación a los demás barrios periféricos.

[2] Es habitual en las novelas romanas el uso de apodos alusivos a las más diversas condiciones o circunstancias. Es el caso del Riccetto «rizoso». En Una vida violenta, entre el coro de personajes secundarios de mayor peso en la novela, además del Cagone, el Budda, Nazzareno, de obvia identificación, se encuentran el Matto «loco», el Sciacallo «chacal»; de presencia más circunstancial, la Vecchiona «viejorra», la Nasona «napias», la Popolana «paisana», el Fumetto «tebeo», el Paino «figurín» (lo mismo que Cianetto), Cazzimperio «vinagreta»; en apariciones esporádicas, el Debolezza «debilidad», el Cecio «garbanzo» pero metafóricamente «gordito», el Freghino «pasota», el Minchia «carajo», el Capinera «curruca». En otros casos, el posible significado alusivo de los apodos resulta casi indescifrable, ligado con toda probabilidad a una jergalidad idiolectal, muy circunscrita tanto diatópica como diastráticamente, que aparece y se esfuma en cuestión de poco tiempo, y que no deja traza documental. Para Zellerone y Cazzitini podría acaso hipotizarse la construcción a partir respectivamente de las raíces de zella «mugre» y cazzo «polla»; más aventurado sería traer a colación la cucuzza en cruce con zucca «calabaza» pero metafóricamente «cabeza» para Zucabbo; y más aún si cabe proponer para Zimmìo una deformación y alteración fonética a partir de scimme scimme «de poco valor, barato». En la traducción de la novela los apodos se han mantenido en su forma original, salvo en contadísimos casos obligados por motivos de coherencia narrativa. Lo mismo sucede con los nombres de lugares o accidentes geográficos, que, excepto en el caso del río Tíber, permanecen en italiano como una llamada a la necesaria consciencia del lector, que debería mantenerse en todo momento, de que se encuentra ante un texto que ha sido inicialmente escrito en una lengua distinta de la suya. Con idéntico objetivo, así como para evitar la casuística de la anotación al pie, en algún caso la traducción se sirve del calco. Por ejemplo cuando repropone el nombre del personaje de tebeo Zalamorte, referido a unos enfermos de tuberculosis, en el adjetivo plural «zalamuertos». O bien castellanizando en «bersajeros» el término bersaglieri, cuerpo del ejército de tierra que se hace notar entre otras cosas por lo vistoso del tocado de plumas de las gorras de sus miembros y por marchar en los desfiles oficiales habitualmente al trote, al ritmo de las cornetas; ya una traducción hispanoamericana de Corazón de Edmondo De Amicis a mediados del pasado siglo naturaliza la palabra como bersalleros; aquí se ha preferido, con la jota, huir de homofonías indeseadas.

[3] «Arrogancia temeraria, chulesca».

[4] En el capítulo segundo de la primera parte, después de haber participado en un ataque fascista contra un local del partido comunista, al inicio de una noche de hurtos y atracos varios, Tommaso, en un momento de exaltación, repite casi literalmente el santo y seña mussoliniano en la declaración de guerra a los aliados de 1940: «¡A vencer, y venceremos!». La canción que canta, esa misma noche, tras uno de los atracos, es un himno de combate fascista.

[5] Pertenecientes al neofascista Movimiento Social Italiano.

[6] Casas populares promovidas por el Instituto Nacional Asegurador; en la traducción, las «casas del patronato».

[7] Borgate romanas.

[8] Uno de los problemas decisivos al afrontar la traducción de los textos romanos de Pasolini es el de encontrar un registro apropiado al que trasladar la a menudo mera creatividad de un idiolecto que más que del dialecto se sirve de las jergas, tan escasamente motivadas y tan efímeras a veces, del subproletariado urbano. Un significado arcaico de cricca, «gran cantidad de cosas», estaría en la base de una metonimia que provocara el cambio semántico; en el caso de campana podría tratarse de una metáfora con el añadido de la inversión de la disposición física del objeto referencial; uno de los significados figurados de morto es «botín»; establecer el hipotético origen de riboncia, hasta donde alcanza mi información, sería intentar cifrar lo aleatorio del habitualmente libérrimo juego de las formas jergales; no queda por último sino recurrir a la propia expresividad idiolectal española para las variantes de «etc.»: «y lo que caiga», «y lo que se tercie», «y lo que encarte», «y toda la patulea», etc.

[9] También él habitante de una borgata, además de asesorar a Pasolini en sus novelas y películas en lo relativo a las jergas romanas, fue muy a menudo su ayudante de dirección.

[10] El texto del que se ha partido en la propuesta de Una vida violenta es el incluido en la unánimemente considerada edición canónica de la obra completa de Pier Paolo Pasolini dirigida por Walter Siti para Mondadori. Quiero manifestar mi profunda gratitud a Trinidad Durán por su atenta, precisa y generosa revisión de la traducción.

A Carlo Bo y Giuseppe Ungaretti,

testigos de la defensa

en el juicio contra Chavales del arroyo.

1

Quién era Tommaso

Tommaso, Lello, el Zucabbo y los demás chavales que vivían en el poblado de chabolas allá por la Via dei Monti di Pietralata, como siempre después de comer, se plantaron delante de la escuela por lo menos con media hora de adelanto.

Pero ya rondaban por allí también otros chiquillos de la barriada, jugando en el fangal con las navajas. Tommaso, Lello y los demás se pararon a mirarlos, en cuclillas, restregando las carteras por el barro; luego llegaron dos o tres con un balón, y todos tiraron las carteras en un mogote y se fueron corriendo detrás de la escuela, a la explanada, que era la plaza central de la barriada.

Lello y uno que vivía en la segunda parcela, allí al lado, se echaron a la morra los equipos. Pero a Tommasino no le apetecía jugar, y se achancó en tierra con otros dos o tres a ver el partidillo.

—Eh, Carlè, ¿ha llegao el maestro? —le preguntó a un pequeñajo que tenía al lado.

—¡Yo qué sé! —le contestó el crío encogiéndose de hombros.

—¿A quién le toca hoy limpiar? —preguntó al rato Tommasino, que había faltado a clase un par de días, porque tenía fiebre.

—Creo que a Lello —dijo Carletto.

—Dame una calada, ¿no? —le soltó después, volviéndose de golpe, del cabreo, a uno que fumaba allí cerca acoclao en un sillar.

Tommasino se levantó y se encaminó hacia la portería, al otro lado, donde Lello, doblado por la cintura, abierto de patas y los brazos colgando, pero listo para tirarse, no le quitaba ojo al juego, la cara agria.

—Lello —dijo Tommasino.

—Déjame ya. ¿Qué pasa? —le soltó sin echarle cuenta Lello.

—Que si te toca a ti hoy limpiar la clase.

—Sí —contestó seco Lello, sin darle importancia a la cosa.

Tommasino se sentó junto al montón de cantos que hacían de poste de la portería. Poco después Lello se volvió a mirarlo.

—Vete por ahí, ¿qué coño quieres? —le soltó, volviendo enseguida a darle la espalda y mirando fijo al centro del campo, donde unos y otros corrían tras el balón mentándose la madre. Tommasino no dijo palabra; y, tranquilamente, con las piernas cruzadas sobre el fango seco, sacó del fondo del bolsillo una punta de cigarro y se la encendió.

Al rato Lello le echó otra ojeada, y cató que fumaba. No abrió la boca, mirando siempre al campo, pero luego dijo en voz más baja, ronco: —Pásamelo, Tomà.

Tommaso dio unas cuantas caladas, rápidas, luego se levantó para pasarle el cigarro a Lello, que lo cogió sin perder de vista el juego, y empezó a fumar guiñando los ojos, listo siempre para tirarse.

Tommaso se había quedado de pie tras él, con las manos en los bolsillos de los pantalonicos sujetos con un cordel, y que le estaban tan anchos que parecían faldas.

En ese momento los chavales llegaron a la portería, apiñados, y uno del otro equipo, echando el bofe, consiguió darle una patada al balón, que rodó sin demasiada fuerza hacia el montón de cantos. Lello se tiró, aunque no hacía falta, porque podía cogerla con agacharse un poquillo, y lanzó la pelota al centro del descampado. Recogió del suelo la colilla y le dio unas caladas, todo satisfecho.

—¡Qué tío, Lè! —comentó Tommaso, dándole coba.

El otro ni le contestó, fumando displicente, pero se veía a las claras que se sentía un porterazo.

—Oye, Lè, ¿se lo dices al maestro que me deje a mí hoy limpiar la clase, eh? —le preguntó al rato Tommaso con expresión indiferente.

—Ahora veremos —dijo Lello, calmo, menos pendiente del juego, que ya casi se estaba hartando. Tommasino volvió a sentarse a su lado; pero permanecieron allí poco tiempo más, porque unos minutos después los que se habían quedado al fondo, junto a la escuela, empezaron a chillar y a hacer señales con las manos. Había llegado el maestro y era hora de entrar. Los que jugaban al balón dieron aún algún que otro toque, luego entre empujones y tarascadas corrieron a recoger las carteras del montón y entraron por la desvencijada cancela al patio de la escuela.

Pasadas las dos, dos y media, la vida en Pietralata transcurría en sordina. No se veían más que hatajos de mocosos entre los bloques, mujeres trajinando. Todo era sol y mugre, mugre y sol. Pero aún era marzo, y el sol se ponía pronto, allá, detrás de Roma. El aire se volvía penumbra, helado casi. Cuando los chavales salían de la escuela, al atardecer, la barriada seguía desierta, porque los obreros daban de mano más tarde, el cine acababa de abrir y los dos o tres bares aún estaban por atiborrarse de desesperados, los de siempre.

Acabada la escuela, los chavales iban desperdigándose entre los patios de tierra apisonada, por el barrio: cuatro fachadas de bloques, una hilera de horcas donde colgarse, algún pilón con dos cuartas de fango renegrido, y un poco más de luz que dentro de la escuela.

Lello se había quedado solo con el maestro, que ese día le tocaba a él la limpieza, lo que pasaba bastantes veces a la semana, porque el maestro escogía a voleo, no como premio o castigo, según le daba. Total, se trataba de quedarse allí ni media hora más: un repaso con la escoba entre los pupitres, y quitarle el polvo al escritorio y a los cuadros. Lello remató la faena en un dos por tres, que ya tenía práctica; y cuando acabó, echó a correr para su casa.

Le daba un poco canguelo atravesar los descampados casi a oscuras, y hacía el camino a la carrera, los pelos saltándole delante de los ojos, también negros, y brillantes como concha de mejillón, y la camiseta a flores americana que le culeteaba los calzones. En los huertos los paisanos ya habían plegado, y por Via delle Messi d’Oro, con sus guindos y sus almendros en agraz, completamente vacía, se oían, detrás de los casales, las voces de los mozos que cantaban a lo Claudio Villa, y más lejos aún el toque de paseo de las cornetas en el cuartel del Forte.

Bajo el pilar del puente del acueducto estaba Tommasino. Aún no se había ido a casa, lo había esperado allí, con el bolso en bandolera.

—Qué hay, Tomà —le dijo Lello, pasándole por delante y encaramándose él primero por la escalerilla del pilar.

Tommasino fue tras él sin decir nada, con su carita redonda y pecosa que parecía siempre sucia de grasa.

Lello seguía adelante por el puente como si fuera el jefe, sin ni siquiera volverse a mirar al esclavo que trotaba tras él.

—¿Qué, tienes prisa, Lè? —largó Tommaso, detrás, con jeta de chulo—. ¡Tus muertos!

Pero Lello andaba ya en la bajada por el otro pilar; saltó sobre los tréboles y echó a correr por el sendero en medio del cañaveral. Tommaso corría tras él, soltando el bofe, jadeante.

—¡Que te den por culo, espérame! —le gritaba.

Pero el otro, sin hacerle ni caso, seguía corriendo; y solo cuando hubo dejado bien atrás a Tommaso comenzó a ir más despacio y a caminar jugando entre las cañas y las ramas de las salgueras. Y apenas Tommaso le pisaba de nuevo los talones, echaba otra vez a correr, cuesta arriba por los campos que ascendían entre hileras de brecolera en flor y algún que otro arbolillo.

Lo distanció de nuevo, y de nuevo, en el altozano, caminó al paso. Pero le pedía el cuerpo dejarse alcanzar por Tommasino, que sudaba a mares; y emparejados descendieron entre las motas, hacia el rimero de barracas allá abajo donde vivían, por la carretera de Pietralata a Montesacro, poco antes del punto donde la cloaca del Policlínico desagua en el Aniene.

En el poblado de chabolas había ya alguna luz encendida, que se reflejaba en el barro. Los demás chavalines jugaban en la puerta de las casas, mientras dentro, en aquellos cuartuchos donde vivían diez o doce juntos, todo era un griterío de mujeres peleándose y de criaturas que lloriqueaban.

En cuanto vieron a Lello y a Tommasino, sus compañeros dejaron de jugar y se dirigieron hacia ellos.

—¿Qué, ya habéis cenao? —les preguntó, todo rojo y desastrado, el Zucabbo.

—¡Qué cena ni cena! —le gritó Lello.

—¡Vete por ahí! —le soltó Tommasino, también él de malas—. ¡Si llegamos ahora de la escuela! ¿Qué estás, cegato?

—Pues darse prisa —dijo el Zucabbo, sin más historias—, que nosotros nos piramos.

—Pues iros —contestó Tommasino, agrio—, ¿es que no sabemos el camino, nos lleváis a cuchos o qué? ¡Mira tú estos!

—Estos os mandan a tomar por culo —soltó de repente de mal talante el Zucabbo—. Si queréis daros prisa, bien, si no, arrancamos.

Y se dio con fuerza tres o cuatro veces con la mano izquierda en la palma de la derecha, que señalaba como una flecha hacia Montesacro.

Entretanto Lello había seguido para delante, había entrado en la chabola donde vivía, y ni un minuto después había salido con un bocadillo de pimientos en la mano. Les hizo una señal con la cabeza a los otros y dijo: —Andando —con la boca llena.

Tommaso, al ver a Lello, salió corriendo también para su chabola. Pero su madre aún no le había preparado la cena. Casi rompe a llorar de la rabia. Pero ni siquiera perdió tiempo en protestar. Salió inmediatamente y se lanzó a la aventura, con los demás que ya iban de camino, con el estómago vacío.

La carretera que conducía a Montesacro, con el asfalto reducido a algún remiendo sobre la gravilla polvorienta diseminada de suciedad y de desechos, pasaba por detrás del Aniene.

El río discurría bajo ribazos hediondos, en particular en el punto en que estaba el desagüe de la cloaca del Policlínico; al otro lado se alzaban otros ribazos, en los que se veían casas, casetas, terrenos en obras, otros poblados de tugurios. Más allá del Aniene se extendían los campos, hacia las colinas de Tivoli, difusos en el aire crudo.

Las obras y las construcciones iban incrementándose después de algunas curvas: se presentaban ante los ojos casi por todas partes, sobre los montículos, contra el cielo, o más abajo, en las hondonadas, entre restos de huertos y de prados, contra el desaguadero del río.

Tras aquella barrera de andamios y desmontes, la carretera recebada desembocaba en la Nomentana, un poco por encima de los cuarteles de la Batteria, y un poco antes del puente nuevo del Aniene. Allá abajo, justo en el cruce entre ambas carreteras, en un ahonde con una explanada repleta de pinos, estaba la feria, con mucha luz y poca gente de un lado para otro, sobre todo en torno a la carpa de los futbolines.

—¿Echamos una partida, Lè? —gritó el Zucabbo, en cuanto vieron la carpa, a reventar de mocerío.

Lello asintió con un gesto, corriendo hacia las mesas, todas ocupadas.

Dos contra dos, los muchachos le daban que les iba la vida en ello, abiertos de piernas, todo sudados, pasados de rosca, mientras que los que estaban de mirones, apoyados en el recinto, con aire aburrido e irónico, tenían que subirse el cuello de la chaqueta y acurrucarse con las manos en los bolsillos, que el biruji de la noche de marzo no era ninguna broma.

Tommaso y sus compadres fueron a meterse en medio de la bien surtida caterva de clientes que esperaban impacientes que algún futbolín quedara libre. Y mientras tanto, de chulos que eran, para no dejar de practicar, gritaban: —¡Venga, Veleno! ¡Vamos, Trerè, que se enteren quién eres! —voceando más que nada de aburrimiento, la boca que hablaba por no perder la costumbre.

Algunos, como Tommaso y sus compañeros, eran hijos de los desharrapados que vivían en los alrededores, en las chabolas del Aniene; pero la mayor parte eran señoritingos, estudiantillos, residentes en Montesacro o en los rascacielos nuevos de la Batteria Nomentana. En cuanto un futbolín quedó libre de sus cuatro jugadores, Lello, Tommasino, el Zucabbo, Sergio y Carletto se abalanzaron prepotentes, restregando las sucias panzas contra el borde y ocupando la mesa, sin ni siquiera pararse a oír las protestas de los cuatro o cinco sujetos que esperaban su turno antes que ellos.

—¡Eh, nos toca a nosotros que esperamos hace una hora! —soltó todo vehemente un estudiantín, sacando pecho. Los cuatro de la Piccola Shangai ni lo miraron, volviendo farrucos los ojos al jefe, otro muerto de hambre como ellos, una raspa andante, que sin abrir la boca extendió la mano, cogió el dinero y abrió la trampilla de las bolas.

Solo Tommasino, con aire cansado, largó, vuelto al estudiante: —¡A volar, ahueca! —preparándose para jugar.

Pero los otros cuatro, como si se hubieran puesto de acuerdo, ya habían echado mano a los mangos, Lello y Carletto contra el Zucabbo y Sergio. También Tommasino adelantó la panza contra el canto de la mesa, y los ojos le brillaban de rabia entre las pecas de la cara grasienta: —Pero bueno —les espetó, negro, con aire amenazador—, ¿y yo qué?

—¡Vete por ahí! —le soltó Lello impaciente, expeditivo.

—¡De eso nada! Aquí las cosas se hablan, entérate —dijo Tommaso con profunda convicción.

—¡No toques los huevos! —le gritó el Zucabbo, dándole un empujón en el costado y apartándolo del borde del futbolín.

—¿De qué vais? —gritó Tommasino asqueado, cuajado de llanto y de rabia, buscando sin más ni más la bronca. Pero ya los otros empezaban a jugar, sin mirarlo siquiera.

Entonces se hizo a un lado, los ojos atravesados, murmurando para sí, entre náuseas: —Estos desgraciaos, cabrones… ¿qué se creen?

Después, poco a poco lo dejó estar, y se quedó a observar el juego con aire crítico, despreciativo, de mala jeró.

—¿Dónde os habéis enseñao a jugar? —voceaba irónico, cuando uno de los compadres marraba.

A los otros les importaba un comino, ni lo oían, ocupados en largar tales trallazos como para reventar la bola.

—¡Lo que hay que ver! ¡Vaya melón! —gritó Tommasino tras una pifia de Carletto—. ¡El gilipollas de la Lazio!

Y rompió a reír lo más fuerte que pudo, con la boca de par en par, para que lo oyeran todos los que andaban por allí.

Se caía de la risa, apretándose la barriga con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones, y retorciéndose como una curiana escachada.

—De puta pena —dijo luego, un poco más calmo, acentuando un guiño de disgusto.

—¡Bah! Me largo, que es mejor. ¡A qué santo quedarse! ¿A ver a estos cuatro burros?

Y riéndose fuerte de nuevo, desdeñoso, salió de la carpa de los futbolines y se fue a dar un garbeo por la feria.

Había algo de gente por los calveros iluminados, jóvenes con sus ciclomotores, reclutas, marineros sobre todo. Paseaban en grupos, con aire indolente y amenazador, los unos canturreando, los otros dándoselas de macarras con las muchachas del tiro al blanco. Tommasino zascandileó como ellos por la pinada, parándose a mirar los autochoques por las pistas casi vacías y las vueltas de los aviones con dos o tres clientes encima, acurrucados en los asientos y con la cara blanca por la rasca.

Así, despacioso, llegó al fondo, donde terminaba la pinada, justo bajo el puente del Aniene, y comenzaba el ribazo surcado de derrubios de basura.

Allí empezó a observar el movimiento. Más arriba, en lo alto del puente, bajo una especie de columna que se asemejaba a las de las tumbas, había dos fulanas: desdeñosas, una con un abrigo rojo, la otra con un suéter de punto negro, de mal genio, toda desgreñada. Eran dos retacos, con una barriga que parecían preñadas, paticortas y patigruesas, dos jetas negras y peludas con frente baja de mona y el bolso en la mano.

Se estaban paradas allí arriba, o bien daban cuatro pasos adelante y cuatro atrás. En esas, unos cuantos marineros, cada cual por su cuenta, iban subiendo desde la feria, entre los pinos. Treparon por la vereda del ribazo y llegaron junto a las furcias en lo alto del puente. Estuvieron un rato de palique, con las otras que contestaban malamente, pérfidas como dos letras de cambio protestadas, y ellos que se divertían de verlas tan malcaradas, como si despreciaran su dinero.

Al final contrataron, y empezaron a bajar por el ribazo las dos fulanas y dos de los marineros; los demás se quedaron arriba en el puente, fumando, a la espera de su turno. Los dos marineros, ágiles, ya habían llegado a la explanada de los pinos, cuando aún las dos fulanas apenas habían dado unos pasos; bajaban de culo, a cuatro patas, mirando de soslayo hacia abajo con expresión desdeñosa y apuntalando en la pendiente, pindia y resbaladiza, una tras otra las peanas que se les escurrían del zapato. Al cabo llegaron abajo también ellas, y con los bolsos bien agarrados, y con los dos marineros, pasando delante de Tommasino, se encaminaron hacia el otro talud más bajo, que descendía todo lleno de matorros al Aniene.

Tommasino, en cuanto desaparecieron en la oscuridad, anduvo tras ellos para acechar adónde iban: si en medio las matas repletas de papeles y desechos y piltrafas, capaces eran, o a la covachuela bajo el puente viejo del río, aún más guarra.

Después de haberles seguido la pista y ver que se dirigían justo a la covacha, chuflando y soltando alguna que otra carcajada para su coleto, volvió atrás corriendo, embocó entre un tiovivo y los coches de choque, llegó a la replaceta toda iluminada en el centro de la feria, pero ya no halló a los compinches, ni en los futbolines ni rondando por allí. A saber dónde se habían metido. «¡Sus muertos, los boceras estos!», pensó con rabia. Así que dio marcha atrás, más solo que la una, hacia los arbustos del Aniene, despacio y parándose aquí y allá. Mientras con toda la cachaza se alejaba, encontró a Lello, que se estaba retrepao contra la valla de los autos de choque mirando los dos únicos coches en marcha, ocupados por sendas parejas de marineros.

Tommasino se le acercó por detrás todo complacido, de puntillas, y le tapó los ojos con las manos. El otro se encabronó y le largó un empellón de espaldas que casi lo tira al suelo en medio la pista. Tommasino rompió a reír. Lello seguía mirándolo torvo, murmurando: —¡Me estás tocando los cojones!

Pero Tommasino le dijo: —¡Eh! Hay unas putas ahí, ¿sabes?

Calló un momento, luego añadió: —¿Vamos a verlas, Lè?

Lello se encogió de hombros. Tommasino soltó de repente otra risotada de pega.

—Pues yo sí que voy —dijo, restregando la barriga contra la valla y estirándose—. Están con unos marineros —añadió, los ojos brillantes.

Se apoyaba con las manos en el borde de la valla, y balanceaba el cuerpo hacia afuera, tomando impulso. Luego de pronto se dejó resbalar hacia atrás al suelo y se encaminó hacia el río, mirando de reojo a Lello y haciéndole con la cabeza señas de que lo siguiera.

Cuando estaba unos quince metros más adelante, ya casi bajo los pinos, Lello tomó carrerilla y sin decir palabra lo alcanzó. Muy ufano, poniéndose serio, Tommasino abrió camino y se internaron por las veredas llenas de papelerío y porquería que se ramificaban ribazo abajo desde los primeros matorros resecos. Se entretuvieron algo por allí en medio, y llegaron al pie de la covachuela. Las dos fulanas y sus marineros se habían quedado justo allí a la entrada, porque dentro habría al menos un palmo de mierda, y a la poca luz de luna que llegaba se les veía de pies, las fulanas contra la pared toda resobada, y encima de ellas los dos marineros, que se retorcían como dos fardachos apedreados en el espinazo.

Tommasino y Lello se sentaron allí donde estaban bajo un matorro, mirando a las dos parejas entre el ramaje medio arrancado. Tommasino se acamó estirando las piernas sobre aquellas cuatro briznas de hierba sucia.

—¡Venga! —dijo al rato, mirando a Lello, con el aire de quien no consigue resistirse. Lello, de rodillas, hizo lo propio—. ¡Normal que tú no tengas tantas ganas! —añadió Tommasino, con segundas.

—¡Ya, que no tengo ganas! —respondió Lello.

—Hoy en la escuela ¿qué? ¿Nada?

—¡Vete por ahí! — le soltó el otro, mosca—, ¡ya me estás hartando!

—Anda, que algo ha habido —insistió Tommasino, cabezota, intentando adoptar un tono socarrón.

—¿Te jeringaría o qué? —le dijo Lello.

Tommasino se revolcó en los hierbajos ahogándose de la risa. —¡A mí qué más me da! —soltó, tan fuerte que las dos parejas de la cueva miraron a su alrededor, encanándose. Se calmó luego, y retomó la faena junto a Lello, que estaba todo acurrucadito, el mechón que le bailaba en los ojos.

—Bueno, en serio —siguió al rato Tommaso—, a mí también me gustaría probar alguna vez—. Lo dijo con aire indiferente, como quien quiere darse un capricho, pero sin importancia, una cosa de nada—. Si mañana te aflojo cien liras —añadió—, ¿me dejas a mí?

—Y ¿qué hago yo con cien liras? —contestó Lello, desdeñoso.

—¡Doscientas! —dijo Tommasino—. ¿Vale?

La mañana siguiente Tommasino se levantó a las seis, que todavía estaba oscuro, lloviznaba y soplaba algo de viento. Al clarear se presentó el sol, volvió a llover después, luego regresó el sol.

Hacia mediodía, Pietralata estaba empapada, toda reluciente. Sobre el viejo barro seco de la explanada había una fina costra de barro nuevo, de chocolate, donde los críos se revolcaban como lechones, jugando al balón.

Tommasino sostenía en una mano la talega vacía donde había metido la chatarra, la otra la llevaba en el bolsillo, con los dos manoseados papeles de cien que se había agenciado yendo a hierros, entre los montones de basura por los ribazos de la Tiburtina.

—¡Eh, chaval! —le gritó a uno, bien abiertas la boca y las piernas—, dejarme jugar, si no es molestia.

—¡Que no, que no! —chillaron los críos—. ¡Que estamos iguales!

—¡Cago en los muertos! —gritó Tommaso—. Qué iguales ni iguales. Pero bueno, ¡ni que fuerais la Roma!

—¡Vete por ahí, deja de tocar los huevos! —gritó uno de los chiquillos con voz de gramófono averiado.

Por toda respuesta, Tommasino se dirigió a pasos lentos y cansinos hacia una de las dos porterías, tiró la talega en uno de los burujos de cantos que hacían de postes, y se encajó en medio de la explanada entre el montón de chavalines.

Uno que parecía una manzana se fue para él medio llorando, gritándole que se le reventaba el galillo: —¡Lárgate, capullo!

En eso llegaba el balón a aquella zona, y Tommasino le largó tal envión a la criatura que lo hizo caer de culo en el fangal, y riéndose fuerte, casi congestionado, echó a correr tras el balón con aquellas sus dos patas tuertas, que parecían las de un perro salchicha.

—¡Ya llegó él! —gritó entonces, las manos de bocina en torno a la boca, un pardal que ganduleaba, junto a dos o tres socios, al borde del campo. Allí se estaban todos, despatarrados, en un poco sombra, contra la barda desmoronada de un huerto repleto de papeles pringosos y cachos de orinal.

Tommasino no se dio por aludido.

—¡Eh, Pataguarra! —le gritó el otro, poniéndose de pie y llamándolo por el mote de su hermano mayor, un pecoso pelirrojo también él, que apestaba siempre como una zubia—. ¿Quién te crees que eres?

Tommasino seguía corriendo, estiraba aquí y allá sus zancas en el barro, metidos los pies en tamaños pisantes atados con cordoneras y guita, sin echarle cuenta al que lo estaba provocando.

El otro le cogió el gusto rápido. Al ponerse de pies se le había afoscado el careto, y una plácida sonrisa había sentado plaza en sus ojos rasgados, que miraban de frente, como cuajados de gozo por su profunda bondad espiritual. Sacó las manos de los bolsillos de unos pantalones que le caían lacios y dejaban ver la ombligada por bajo la camiseta, y se acercó más aún al borde del campo, pasándose la lengua por los labios.

—¡Eh, Pataguarra! —insistió—. Si es que más patizambo no se puede. Si es que me anda como un pato mareao.

Esta vez Tommasino se volvió, sin dejar de correr, ya todo sudado y la cara como un tomate, sonriendo con ojos blandos y una arruga marcada en mitad de la frente: —¡Eh, Zimmì! —gritó—. ¡Déjame ya en paz! Que no te enteras que soy Pandorfini.

Y con la cabeza gacha se lanzó tras el balón entre la trapatiesta de los críos.

—Sí sí, tú chilla —rezongó el otro, con la cara cada vez más iluminada por todo aquello que era y se sentía ser—. Ríe, ríe, que ya llorarás. Mira tú —añadió más bien bajo, inspirado—, casi pareces un cartel del Pepé.

—¡Desgraciao! —gritó Tommaso, reconcomido ya, con la cabezota flotando entre los mocosos que corrían atropellados tras el balón. Los ojos casi le lloraban, y la boca chata se le estiraba en una sonrisa envenenada por donde asomaba una fila de dientecillos marrones.

Al primer gallito se le había unido otro, un tiarrón de veinticinco años o más, aún con rizos en el cuello y pañuelo a lo macarra, y la cara cetrina de zorro hambriento. Se habían puesto uno al lado del otro a la altura de la portería.

Tenían ambos la frente, la boca, la cresta, la bragueta, echadas para fuera, y las manos en los bolsillos.

—¡La hostia! —gritó el que podría ser ya padre, con el aire de un chiquillo a las primeras armas—. ¿Cómo tienes el valor de largar, si les sacas por lo menos diez años?

—Sí, diez años —soltó Tommasino, socarrón, la cara sofocada de rabia, a punto de llorar—, pero si no tengo aún ni trece.

—No me vengas con esas, hombre, por favor —dijo el Zimmìo, feroz, aunque con el aire de largar algo gordo, y por lo mismo dejando escapar una risilla—, ¿qué, es que no te lo clavaban a los dos años ya, en la Piccola Shangai, en la tribu los Pataguarra?

—Tráeme a tu hermana y verás —gritó vivaracho Tommaso, con la voz saliéndole por la nariz.

Al tiarrón le dio por la condescendencia, afilando hipócrita napia y barbuquejo en el pañuelo: —¿No lo sabías, Zimmì? —dijo—. Como pa fiarse de este palmo y medio. ¡Ojo con él! Desde mañana a mi hermana no la dejo salir de casa. Y le compro las bragas de hierro.

—¿Cómo es eso? —gritó el Zimmìo, empalagoso—, o sea que me han metido la bola que tu madre te enseñó a tocar el pito…

—¡A mi madre ni nombrarla! —estalló Tommaso, acercándose a aquellos dos.

—¿Buscas pelea? —largó el más joven, crucificándolo con la mirada—. ¡Qué tío, ni el Tinea!

Pero en esas otra banda de macarras pasaba un poco más lejos. —¡Eh, Cagone! —le gritó uno al mayor de ellos, con una voz que se oía apenas—, ¿qué hacéis ahí, huevones? Venirse con la peña, ¿no?

—Pero ¿es que no lo ves lo atareaos que estamos? —gritó el Cagone todo contento.

—¿Qué, a Roma vais? —gritó el Zimmìo, olvidándose de pronto del Pataguarra.

—A sacarnos unos cuartos —contestó también a gritos uno de aquellos, alejándose.

—¿Y si nos agregamos? —le dijo el Zimmìo a su compadre.

—Venga —respondió este.

—¡Eh, esperarnos! —soltó el Zimmìo, a grito limpio, a los de la panda que bajaban dispersos entre los bloques.

—¡Somos el terror de Pietralata! —gritó alegremente uno de ellos.

—¡Te cagas! —gritó otro—. ¡Los californianos!

—¡El autobús, el autobús! —dijo el Zimmìo, que con el Cagone a su lado se encaminaba hacia los compadres con los andares del que nació cansado. Comenzó a correr a lo cojitranco, con el otro en los talones, hacia la parada del 211, que llegaba desde Montesacro lleno de muertosdehambre y de reclutas del Forte. Los otros también corrían, silbando, como una camada de lobatos.

Sonaban afónicas aquí y allá las sirenas del mediodía.

Tommasino, ya todo sudado, corría por el campo, entre los chavalines que no le llegaban ni a la barbilla, rojos y desharrapados. Se lanzaban contra el balón, la cabeza gacha y la lengua colgando, el pelo que no se lo cortaban en un año cayéndoles sobre los ojos, todos al ataque o todos defendiendo.

Tommasino navegaba sobre aquellas coronillas empastradas de polvo seco, y el balón lo tenía siempre él entre los pies, o casi siempre; y cuanto más lo tenía, más se emperraba en quedárselo, regateando y soltando patadas a la espinilla; y a veces hasta se abría paso entre los críos agarrándolos por los harapos. Ellos se encabronaban, chillaban. Pero Tommasino no les echaba cuenta, y seguía jugando marrullero, soltando risotadas, y tan satisfecho, tanto por el negocio redondo de por la mañana como por las fintas que le iban saliendo.

—Soy un as, ¿que no? —gritaba, descerrajando la boquilla sin labios con sus cuatro dienticos marrones mellados.

Hasta que uno, pequeño como un cachorro de leche, se le enfrentó y le chilló: —¡Peazo cabrón!

Tommasino dejó de correr, se olvidó del balón. Retorció la boca, asqueado, la cara cada vez más sofocada, y le preguntó al chavalín: —¿Qué has dicho?

El otro, envuelto en un par de pantalones sin un botón y un jersey con más agujeros que un colador, se quedó quieto donde estaba, hinchándose, los ojos empañados.

—Que te den por culo —masculló lo suficientemente alto—, peazo cabrón.

—Por culo te van a dar a ti, ¿está claro? —soltó amenazador Tommasino, estirando el pescuezo, acercándose. Y quizá si hubiera dicho solo eso el chavea lo habría encajado, y habría salido corriendo detrás del balón, pero Tommasino le repitió: —¿Está claro? —y le dio un tiento con el dedo bajo la nariz.

Y él entonces, poniéndose rojo rojo y estirándosele la piel que le iba a explotar, como si alguien por detrás lo inflara con un bombín, rompió a chillar: —¡Desgraciao, ladrón, maricona! ¿Qué pintas aquí? ¡Lárgate, lárgate, cago en tus muertos!

Tommasino, sin decir palabra, la cara blanca, le endiñó un sopapo que lo puso de espaldas.

Luego se lo contó, con los ojos como platos: —Anda con cuidao que te arrimo una hostia que te arranco la cabeza, ¿estamos?

El otro tardó un poco en darse cuenta de que se había llevado un sopapo y le habían vuelto la cabeza del revés. Y en cuanto se dio cuenta se puso a chillar que se le salían las tripas.

Lloraba quieto, echándose hacia adelante, con la boca abierta, esparciendo lágrimas alrededor como si fueran pipas.

Tommasino, de la rabia que el crío llorara tan fuerte, se llevó un dedo a la nariz, malencarado, y le gritó: —Si no paras ahora mismo, hay propina.

Y como el chavalín no paraba, presa de un ataque de rabia, le arrimó otro par de leches, y de remate le dio un empujón que lo tumbó, y cuando estuvo en el suelo, el cuerpecico extendido en el barro y las canillas levantadas, se le acercó y le estampó dos o tres patadas en las costillas.

El pequeño, revolcándose en el barro, se puso a chillar como si lo abrieran en canal; se levantó luego y, más derecho que una vela, sin volverse para atrás, tiró como una bala para casa.

—Va a llamar al hermano, te vas a enterar —dijo un chavalillo que había presenciado la escena, como los otros, más callao que en misa. Tommasino, con andares desafiantes y farfullando para darse importancia otras palabras amenazadoras, se dirigió hacia la portería, recogió su talega y, fingiendo no tener ni la más mínima prisa, tiró por en medio del descampado hacia la parada de la camioneta.

Con los ojos aún vidriosos de fundada rabia, lanzaba a su alrededor miradas desdeñosas y ofendidas, pero atento a la zona de la casa mugrienta del individuo, para ver si no se daba el caso que saliera el hermano mayor. Cuando estuvo fuera de peligro, a la altura del puesto de la señora Anita, hasta empezó a cantar, desgarbado como caminaba, y lanzando hacia atrás de cuando en cuando miradas de soslayo, con un ojo que decía: —Aligera, que vas por hostias —y el otro—: Soy un as, ¿que no? Pandorfini a mi lao no es nadie.

Y, mientras, la boca de par en par con su fila de dienticos marrones, cantaba: —Qué manzanas, qué manzanas… —pegando graznidos entre los cuatro guindos de los huertecillos cochambrosos cerca del Aniene.

Un nublo densísimo, entretanto, se había extendido por el cielo, comenzando desde detrás del río, allá lejos, pasadas las casas de Montesacro. Había cubierto toda la luz que antes henchía el cielo aún húmedo de lluvia, y ahora la reflejaba en los sórdidos campos.

Tommasino, que no había oído poco antes el sonar de las sirenas, pensó que sería tarde, que pronto oscurecería.

Echó a correr, salpicando barro con los pezuños hechos ya un empastre, por las veredas medio sepultadas entre huertos y ribazos, superó el puente del acueducto, trotó por montículos aguanosos todo verdes, y llegó a la Piccola Shangai. «Seguro que esos ya se han largao, cago en sus muertos», pensaba con rabia mientras iba bajando entre las barracas hacia el pequeño desmonte anegado que había en medio.

Fue derecho a casa de Lello. No había nadie. Solo el viejo perro negro y derrengado, que ni siquiera tuvo fuerzas para ladrar, en ayunas como estaba, y se contentó con levantarse, mirar alrededor y mudarse desde los pies del portillo desgonzado, de tablas que hedían de viejas, hasta un pequeño cobertizo herrumbroso: y allí se tumbó, en el barro mezclado con orines y sobras de aguachirle.

—¡Cago en dios! —soltó Tommaso, negro. Dio media vuelta y subió para su casa, un poco más arriba.

—¿Está ya la comida, mama? —preguntó al entrar, tirando la talega.

Pero el caldero estaba aún hirviendo en la hornilla. La madre estaba en la otra habitación. Otra habitación por decir algo, porque era todo un único tabuco, separado solo por una cortina gris raída y una placa de cartón sobre un bastidor de tablillas de todo tipo, mal claveteadas.

Tommasino se arrodilló y rebuscó dentro de una caja, que, con un aparador hecho cisco, la hornilla y dos silletas, era todo lo que había en la habitación, y casi ni cabía; sacó de la caja unos tebeos requetemanoseados y se puso a leerlos.

En la casa estaban también los dos mocosos, Tito y Toto, los hermanos pequeños de Tommaso, que, desde que entró, lo guipaban en silencio.

Viéndolo leer, uno, a gatas, se le puso al lado a mirarlo de abajo arriba, y se quedó allí clavado con su carita hinchada en la que los mocos, escurriéndosele, habían amasado la roña en manchas variopintas, difuminadas en el centro, negras en los contornos. Los ojillos celestes casi blancos parecían ciegos, bajo sus rizos igualmente empastrados de polvo y mocos.

Mirando fijo hacia arriba, a cuatro patas, empezó a dar como ronquidos, un ruido que le subía desde la tripa arañándole apenas el galillo: reía. Al ver que Tommasino no le hacía caso, se le acercó un poco más y le puso la cabeza en la rodilla, con el papo encima del muslo. Tommaso, de mala uva, levantó de golpe la rodilla, y le dio una voltereta por el suelo, contra la caja, para romperse la crisma.

A punto de llorar, panzarriba como estaba, en ese momento llamó su atención un cacho pan que por la mañana se le había caído debajo del aparador. Se dio la vuelta rodando y, tras dos o tres intentos, consiguió echar mano al trocito de pan, y a rechupetearlo se ha dicho.

Mientras tanto, el otro mañaco, Toto, había estado jugando con la zafa llena de agua colocada en medio de la habitación para recoger las gotas de lluvia que se filtraban en el techo entre dos trozos de tela alquitranada; luego se había puesto a pegar brincos repentinos aquí y allá, a saber por qué, como hacen los cachorros cuando les vuela una mosca en torno al hocico.

Tommasino, en cuanto estuvo lista, engulló a la trágala cuatro cucharadas de sopa, agarró su pan con algo de verdura dentro y se largó, masticando.

Allí fuera, el Zucabbo y Sergetto jugaban con la navaja en uno de los bordes algo más secos del descampado.

—Eh, Sergè, ¿habéis visto a Lello? —preguntó Tommaso, lo más amable que pudo.

—No —respondió seco Sergetto, sin mirarlo siquiera; en ese momento el Zucabbo marró y Sergetto se abalanzó sobre la navaja.

—Pues me voy pa clase —les espetó arrogante Tommaso.

—Vete, vete —masculló el Zucabbo entre dientes—, ¿qué coño esperas?

Tommaso se echó a cantar, histriónico, y apretando en el bolsillo los cuartos, rehízo todo el camino de Pietralata.

La madre de Lello era la señora Anita, la que vendía chucherías junto a la parada de la camioneta. Tommasino llegó por allí y se dirigió derecho hacia ella.

—¿Por dónde anda su hijo, seña Anita? —le preguntó.

—Ha ido pa Roma a mercarme el paloduz, ahora vuelve —le contestó ella.

Así que Tommasino se acuclilló pegado al puesto, a los pies de la señora Anita, en lo que quedaba de acera. Parecía que fuera ya de noche, y hacía frío; en aquel aire frío y oscuro, con Pietralata al fondo, el puesto parecía aún más pequeño, con sus caballetes y una especie de toldillo encima para cuando llovía; había un montón de cajitas de cartón roído, mohoso, que Tommaso cataba tragándose la saliva: en una, un puñado de pastillas de goma, en otra las pipas, en otra un poco regalicia rancia; en una bolsa colgada de un canto, cuatro lupinos. La señora Anita estaba allí sentada en una sillica vigilando sus mercaderías, mohína, tan gruesa que no podía mantener juntas las piernas.

Al cabo de una media hora llegó Lello con un envoltorio lleno de pirulís. Estuvo discutiendo un poco con la madre, le dio la vuelta, y se pelearon porque se quería quedar cincuenta liras. Se salió con la suya, y sin mirar siquiera a Tommasino, como tampoco lo había mirado al llegar, se largó.