19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Ich hatte ein faszinierendes Leben. Erfüllter und spannender, als ich es mir jemals erträumt hatte. Es gibt kaum etwas, was ich nicht erlebt habe. Ich traf Präsidenten und Ganoven, Freiheitskämpfer und Terroristen, Bettler und Milliardäre, Waffenschieber und Friedensaktivisten. Menschen, die mich hassten, und Menschen, die mich liebten.«

Jürgen Todenhöfer ist einer der ganz wenigen Zeitzeugen, die wichtigste Ereignisse seit dem Zweiten Weltkrieg vor Ort hautnah miterlebt haben. Er nimmt uns mit zu den dramatischsten Krisenherden der Welt. Er erklä»rt, warum er in Afghanistan, im Kongo oder in Gaza Kindern hilft. Warum er Krankenhäuser, Schulen und Waisenhäuser bauen und Prothesen für Kriegsopfer anfertigen lässt.

Neben der fesselnden und sehr persönlichen Lebensgeschichte eines Mannes, der unbeirrt seinen Weg ging, ist dieses Buch eine tiefe persönliche Reflexion über das Streben nach Gerechtigkeit und Glück – getreu seiner Philosophie: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst! Und lebe jeden Tag wie ein ganzes Leben!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Unbequeme Wahrheiten haben keine Mehrheiten hinter sich. Wer kompromisslos für die Wahrheit eintritt, ist oft allein. Davon berichtet Bestsellerautor Jürgen Todenhöfer in der Bilanz seines außergewöhnlichen Lebens, das oft jenseits des Mainstreams verlief. Von den sowjetischen Medien als »parlamentarischer James Bond« und »Bandit im Bundestag« beschimpft, ist er Gefahren und Kontroversen nie ausgewichen.

In seinen Erinnerungen erzählt er von den Bombennächten seiner Kindheit, von seiner jugendlichen Suche nach der Wahrheit, von seiner Karriere als erfolgreicher Politiker und Medienmanager, auf die er verzichtete, um mit aller Kraft gegen Krieg und Rassismus, gegen politische, religiöse und kulturelle Intoleranz zu kämpfen.

Jürgen Todenhöfer ist einer der ganz wenigen Zeitzeugen, die wichtigste Ereignisse seit dem Zweiten Weltkrieg vor Ort hautnah miterlebt haben. Er nimmt uns mit zu den dramatischsten Krisenherden der Welt. Er erklärt, warum er in Afghanistan, im Kongo oder in Gaza Kindern hilft. Warum er Krankenhäuser, Schulen und Waisenhäuser bauen und Prothesen für Kriegsopfer anfertigen lässt.

Neben der fesselnden und sehr persönlichen Lebensgeschichte eines Mannes, der unbeirrt seinen Weg ging, ist dieses Buch eine tiefe persönliche Reflexion über das Streben nach Gerechtigkeit und Glück – getreu seiner Philosophie: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst! Und lebe jeden Tag wie ein ganzes Leben!

Autor

Jürgen Todenhöfer wurde 1940 in Offenburg geboren. Von 1972 bis 1990 war er CDU-Bundestagsabgeordneter und Sprecher der Unionsparteien für Entwicklungs- und Rüstungskontrollpolitik, von 1987 bis 2008 war er Stellvertretender Vorsitzender eines großen internationalen Medienkonzerns. Er zählt zu den kenntnisreichsten Kritikern der Militärinterventionen im Mittleren Osten und bereist seit über sechzig Jahren die Krisengebiete dieser Welt. Dabei versucht er stets, mit allen Seiten zu sprechen: mit Rebellen, Terroristen, Präsidenten und Diktatoren, vor allem aber mit der leidenden Bevölkerung. Bei C.Bertelsmann sind zahlreiche Bestseller von ihm erschienen, darunter »Andy und Marwa – zwei Kinder und der Krieg«, »Warum tötest du, Zaid?«, »Teile dein Glück« und »Inside IS. 10 Tage im Islamischen Staat«. Mit seinen Buchhonoraren hat er u. a. ein Kinderheim in Afghanistan und ein Kinderkrankenhaus im Kongo gebaut sowie zusammen mit dem israelischen Schriftsteller David Grossman ein israelisch-palästinensisches Versöhnungsprojekt finanziert.

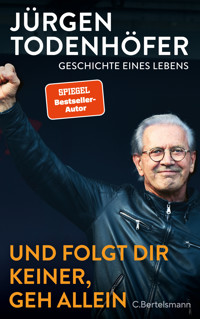

Jürgen Todenhöfer

Und folgt dir keiner, geh allein

Geschichte eines Lebens

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die im vorliegenden Buch geschilderten Ereignisse sind zum Teil schon in früheren Büchern des Autors beschrieben, in dieser Autobiografie aber einer Neubewertung unterzogen worden.

© 2025 by C.Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagabbildung: © Sabrina Feige

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-31866-6V001

www.cbertelsmann.de

Inhalt

Und folgt dir keiner, geh allein!

Warum ich tue, was ich tue

Meine Suche nach der Wahrheit

Was habe ich erreicht?

1. Kapitel Wegen afghanischen Kindern den Bundestagswahlkampf abbrechen?

Unser humanistisches Manifest – und was es konkret auch von mir verlangte

Von Kabul nach Dar-ul-Omeid

Wie sich die deutsche Regierung um gefährdete afghanische »Ortskräfte« kümmerte

Wajeds Geschichte

Plötzlich ist Deutschland wieder weit weg

Treffen mit den Taliban

Das Gezerre mit der deutschen Regierung

Überraschende Gespräche mit den Taliban über die Stellung der Frau in der afghanischen Gesellschaft

Der malerische Mandai-Markt

Der sechstausendvierhundert Kilometer entfernte deutsche Wahlkampf

Die gute Nachricht

Mission erfüllt?

2. KapitelDon Quijote oder Lancelot?

Die Zerstörung Hanaus

Warum ich mich als Vierjähriger vor amerikanische Panzer legte

Mein Vater – Mitläufer oder Held?

3. Kapitel Algerien: als Zwanzigjähriger im Krieg

Frankreichs Kolonialismus

Die Kasbah, das No-go-Viertel Algiers

Die bewusste Demütigung der Opfer

Bomben auf Bizerta

Wenn auch »Opfer« lynchen wollen

Gibt es sympathische Kriegsverbrecher?

Was kann ein Einundzwanzigjähriger gegen die Ungerechtigkeit der Welt tun?

4. Kapitel Kleine Träume, große Träume

Reiten

Fliegen

Fallschirmspringen

5. Kapitel Die Macht des Schicksals

Mein Bruder Joachim wäre so gerne Berufssoldat geworden

Mein Vater wird Senatspräsident

Was man nie wiedergutmachen kann

Darf man zu Rassismus schweigen?

6. Kapitel Die Jobsuche – wenn keiner auf dich wartet

Vom Reiseleiter zum Ehren-Girlscout

Begegnung mit den Berühmtheiten der CDU

Erste Treffen mit Helmut Kohl

Intermezzo als Staatsrechtslehrer in Freiburg

Strafrichter Jürgen Todenhöfer

Audiatur et altera pars

Der Bundestagskandidat

War ich ein braun gebrannter Playboy?

Manchmal kann Wahlkampf richtig gefährlich sein

7. Kapitel Als Skiakrobat im Bundestag

Kohls zorniger Anruf

Die ersten Debatten, das Interesse der Medien

Träumer oder bunter Hund?

Sepp Herberger und der Respekt

8. Kapitel Die ersten Reisen in Kriegsgebiete

Das Massaker von Wiriyamu

Der Ölboykott der OPEC und die Reise zu König Faisal

Die Bitte von Strauß um »Abstimmung«

9. Kapitel Das Treffen mit Chiles Diktator Pinochet

Ostertage bei Pinochet

Der Aufschrei in Deutschland

10. Kapitel Reisen, Reisen, Reisen

»Entwicklungshilfe« für Guerillas?

Plötzlich hatte ich wieder viele Feinde

Der Zuspruch Peter Scholl-Latours

Reisen in der Holzklasse

Mein Treffen mit Indira Gandhi

Somalia – Warten auf einen Diktator

Fidel oder Ramón Castro?

Vietnam und der nie eingetretene Dominoeffekt

Die Opiumkriege des Westens gegen China

11. Kapitel Wachsende Distanz zu Kohl

Darf man einen Parteivorsitzenden kritisieren?

Wie erobert man einen neuen Wahlkreis, wenn der Bundesparteivorsitzende das nicht will?

Wenn die große Liebe der letzte Verbündete ist

Tag der Entscheidung

Wie macht man jemanden zum Kanzlerkandidaten, der das gar nicht will?

12. Kapitel Zu Fuß in das von den Sowjets überfallene Afghanistan

»Auspeitschen und erschießen«: Die Reaktion der sowjetischen Führung

Treffen mit dem »Marschall der Sowjetunion«

Abdul – Symbol des Leidens eines Volkes

13. Kapitel Triumph in Tübingen – Absturz in Bonn

Kohls Revanche

Kohls konstruktives Misstrauensvotum

Mein »Comeback«

Ist die nukleare Zielplanung in Ost und West völkerrechtswidrig?

Mein Alleingang bei chemischen Waffen

Die Entscheidung über die Stationierung von Atomraketen

14. Kapitel Hubert Burda: »Werde mein Stellvertreter!«

Verabschiedung von Kohl

Der Stellvertreter

Papa, wo wohnst du?

BKA-Personenschützer

Trennung von meinen politischen Mandaten?

Osterferien eines Firmenvorstands im Hindukusch

15. Kapitel Der Traum von der Wiedervereinigung

Wollte Kohl die Wiedervereinigung?

Die friedliche Revolution

Bonns Zögern

Wenn man einen Kanzler zu seinem Glück drängen muss

»Kanzler der Einheit«

Mein »Beitrag« zur Wiedervereinigung

16. Kapitel Hatte ich auch ein Privatleben?

Die Zeit mit meinen Kindern

Die Wiederentdeckung des Fußballspielens

Bergsteigen

Meine Gitarre, meine Lieder

Meine alte Freiburger Mansarde

Der Tod wollte mich nie

Intermezzo Merkel

Jahre des Aufbaus, Jahre des Glücks

Meine Hinterhofwohnung: wo einst die Synagoge stand

Und immer wieder Bücher schreiben

Nie erwachsen werden?

17. Kapitel Die Welt nach 9/11

Die Antwort des Westens

Was tun, wenn ein Freund schlimme Fehler macht?

Freddy packt an

Vatis Tod

Die Zerstörung des Lebens der kleinen Spoghmai

Kunduz – ein deutscher Oberst schlägt zu

Ursula von der Leyen und die Winterhilfe für die Opfer von Kunduz

Die Kriegsverbrechen des Westens in Afghanistan

Kann man den Terror auch ohne Kriege bekämpfen?

18. Kapitel Irak – der Wahnsinn geht weiter

Der Anruf der verschollenen Marwa

Der Irakkrieg

Gab es Chancen für einen Frieden?

2002/03: Irakbesuche mit meinen Kindern

Bushs Angriff auf Bagdad

Richard Perle: »Es ging nie um Demokratie«

Wann sind Kriege gerechtfertigt?

Die Zahl meiner Gegner steigt

19. Kapitel Der Kampf gegen Rassismus

Die antiislamische Motivation westlicher Kriege

Die Kampagne gegen den Islam

Westliche und muslimische Gewalttätigkeit

Sind Muslime antisemitisch?

Der Koran

20. Kapitel Die Freude des Schenkens

Die Pflicht, sein Glück zu teilen

Über die Unwichtigkeit von Beifall und Kritik

Warum man Hunden nicht die Überwachung einer Wursttheke übertragen sollte

21. Kapitel Beim irakischen Widerstand in Ramadi

In einer irakischen Familie

Zaids Geschichte

Spätfolgen eines Buches

Die Karawane durch die Sahara

22. Kapitel Aus heiterem Himmel: die Arabische Revolution

Wer stand hinter der Arabischen Revolution?

Libyen – der Tod eines Freundes

Beschießung in der Wüste

Der Angriff

23. Kapitel Die syrische Tragödie

Die Morde von Daraa

Empörung in Deutschland

Einreiseverbot in Damaskus

Bei den Rebellen von Homs

Schlächter, Hamlet oder beides?

»Stellen Sie sich an die Spitze der Demokratiebewegung!«

Mein erstes TV-Interview als Interviewer

Protest von allen Seiten

Die Brutalität des Syrienkriegs

Was tun?

Vermittlung für das Weiße Haus?

Wieder bei Assad

Die Reaktion eines israelischen Freundes

Reaktion des Weißen Hauses

Angela Merkel und Syrien

Assads Angebot an Merkel

Die Stärkung des Terrorismus – eine bewusste Entscheidung der USA?

Krieg gegen das eigene Volk

Habe ich bei den Recherchen Fehler gemacht?

Todesstraße nach Aleppo

Die verschwiegene Tragödie von West-Aleppo

Die Prothesen des Pater Suleiman

Der Blitzsieg der Rebellen aus Idlib

24. Kapitel Gaza

Gaza – traurig und doch schön

2014: »Rasenmähen« – Krieg in Gaza

Die Nächte von Gaza

Das Schifa-Krankenhaus

Die Empörung der Lobbyisten

Bin ich Israelhasser und Antisemit?

Knoblochs »Erfolge«

Das ganz und gar nicht gefakte Foto aus Gaza

Ein Fußballplatz für Gaza

Meine Kritik an der Hamas

Die Hamas und Gandhi

Meine »Gandhi-Demo«

Warum ich dennoch beschossen wurde

Die Entschuldigung der israelischen Regierung

Und wieder Krieg in Gaza

Besuch in Kriegszeiten: Israel und das Westjordanland

Israel, ein tief verwundetes Land

Huthi-Raketen gegen Israel

Gibt es Lösungen im Palästinakonflikt?

25. Kapitel Im »Islamischen Staat«

Waren die Gefahren zu groß?

Die Reise durch den »Islamischen Staat«

Was trieb diese Leute an?

»Einmal im Leben etwas Großes wagen«

Die wachsende Aggression

Die Diskussion über eine Hinrichtung

Der Größenwahn des IS

Die Rückkehr

Zurück in Deutschland

Die Welt schlägt zurück und der Bundestag »biegt sich das Grundgesetz zurecht«

Vor-Ort-Recherche in Mosul

Mit der »Golden Division« an der Front

Wenn die Bergung von Raketen wichtiger ist als die Bergung von Menschen

Die Opferzahlen von Mosul

Ist der IS besiegt?

Was aus unserem IS-Begleitkommando wurde

26. Kapitel Vergessene Völker, vergessene Gewalt

Kein Visum für Myanmar

Grenzzaun nach Myanmar

Krankenhaus des Schreckens

Was hatte ich erreicht?

Traumland Jemen

Der lange Weg ins Land der Huthi

Im Bummelbus durch ein Bürgerkriegsland

Im Land der Huthi

Bomben auf Sanaa

Iranische Waffen für die Huthi?

An der Front

Die verhungernden Kinder von Sanaa

Die Rückreise

Drahtzieher Saudi-Arabien

Geheimnisumwitterter Prinz Turki ibn Faisal

Im saudischen Untergrund

Von Riad nach Teheran

27. Kapitel Gehasster und geliebter Iran

Was ist Wahrheit, was Vorurteil?

Bierzelt-Thesen über den Iran

Ahmadinedschad und Israel

Meine Rede an der iranischen Diplomatenschule

Gespräche mit schiitischen Geistlichen

Kontaktvermittlung zu den USA?

Das iranische Angebot

Der späte »Erfolg«

Der Iran wird reaktionärer

Der Tod von Mahsa Amini

Wie sich der Schwerpunkt meiner Reise verschob

Teheran, die Zehnte

Plädoyer für Nasrin Sotudeh

Was war wichtiger: Protest gegen das System oder Einsatz für eine Bürgerrechtlerin?

Unterwegs in Teheran

Angst

28. Kapitel Kindersklaverei im Kongo – der Preis des westlichen Lebensstils

Der Krieg um Kobalt und Coltan

Die halsbrecherische Fahrt ins Bergdorf Numbi

Die vierzehnjärige Zipora und die fünfzehnjährige Chance

Die Verantwortung der Rohstoffprofiteure

Hatte auch ich eine Verantwortung?

29. Kapitel Russland–Ukraine: noch so ein irrer Krieg?

David stoppt Goliath

»Eine Playstation 5!« – der Traum des kleinen Wowa

Der Kampf um die Vororte

Die Jagd auf Kollaborateure

Rückblende: Maidan – Krim

Deutschlands Verhältnis zu Russland

Die Antwort des Westens: Ausdehnung der NATO

Meine fünf Tage in Moskau

Die Studentinnen von Moskau

Gedanken auf dem Nachhauseweg: Waren Verhandlungen nicht doch möglich?

Kritik in Deutschland

Was hätten Brandt, Schmidt und Kohl getan?

Gebrochene Versprechen

Moral oder Geostrategie?

Rückblende: Abendessen mit Gorbatschow

30. Kapitel Warum um Himmels willen gründet ein vernunftbegabter Mensch eine Partei?

Merkels Ja zu Kriegen

»Herr Todenhöfer, gründen Sie eine neue Partei!«

Wahlkampf in Zeiten von Corona

Die eigenen Taschen füllen oder leeren?

Begeisterung auf den Straßen

Der Wahlabend in Kabul

Warum ich letztlich der Hauptschuldige an dieser Niederlage war

Was ich daraus lernte

Gedanken über den Tod

Personenregister

Bildteil

Bildnachweis

Und folgt dir keiner, geh allein!

Wer konsequent für die Wahrheit eintritt, ist oft allein. Unbequeme Wahrheiten haben keine Mehrheiten hinter sich. Ich war in meinem Leben viel allein. Manchmal dachte ich dann an Mahatma Gandhi, den großen Kämpfer für Frieden und Gewaltlosigkeit. Jahrelang wurde er verhöhnt, verspottet. In den Stunden totaler Einsamkeit sang er ein altes indisches Volkslied, das, frei übersetzt und gekürzt, lautet:

Fürchte die Einsamkeit nicht, wenn du die Wahrheit kennst! Geh allein! Gib nicht auf, wenn niemand deine Meinung achtet!

Auf deinem Weg wird es Stürme und Hindernisse geben. Halte an deinem Glauben fest. Eines Tages werden sie auf dich hören und deinen Ratschlägen folgen.

Warum ich tue, was ich tue

Das werde ich seit Jahrzehnten gefragt. Vor allem, wenn ich wieder einmal den Mainstream, die Diktatur der herrschenden Meinung, gegen mich habe. Und deshalb ausgelacht, beschimpft und manchmal auch ausgegrenzt werde. Merke ich denn nicht, dass ich mir damit vieles verbaue? Dass mein ganzes politisches Leben anders verlaufen wäre, wenn ich häufiger zu politischen Fehlentwicklungen geschwiegen hätte? Oder war ich wirklich ein unbelehrbarer, eitel-naiver Besserwisser, ein Israelfeind, ein Terroristen- und Diktatorenfreund, ein »Gutmensch« oder ein Populist? Konnte ich mich nicht wenigstens ab und zu taktisch klüger verhalten?

Musste ich wirklich – zusammen mit einem jungen Palästinenser – Strafanzeige gegen die deutsche Bundesregierung erstatten, als diese im Gazakrieg Waffen für den längst völkerrechtswidrigen Krieg Israels lieferte? Machte ich mich durch derartige Aktionen nicht automatisch zu einem Außenseiter, dem Anhänger des Mainstreams öffentlich gar nicht zustimmen konnten? Selbst dann nicht, wenn sie ähnlich dachten wie ich? Machte ich es meinen Freunden und Anhängern nicht verdammt schwer?

Warum setze ich mich überhaupt so heftig gegen Kriege und Waffenlieferungen ein, selbst wenn die herrschende Meinung des Westens wieder einmal erklärt, wenigstens dieses eine Mal noch müsse ein Krieg ausnahmsweise sein! Werde ich von fremden Mächten finanziert? Warum trete ich gegen den wachsenden islamophoben Rassismus selbst dann ein, wenn ein junger Migrant gerade wieder einmal eine besonders widerliche Gewalttat begangen hat? Bin ich heimlich zum Islam konvertiert?

Warum verschenkte ich den größten Teil meines Vermögens an vereinsamte alte Menschen, an Schwerstkranke oder an Kriegsopfer im Mittleren Osten und auch in Afrika? War das möglicherweise einfach ein geniales Finanzmodell? »Was ist Ihr steuerlicher Trick?«, fragte mich ein wohlmeinender Journalist. »Rechnet sich das?« Manche Gegner sprechen verschwörerisch vom »Modell Todenhöfer«, wenn sie erfahren, dass ich auch das Honorar meiner Bücher an Menschen in Not spende. Sie denken, ich würde durch das Verschenken meines Einkommens und meines Vermögens reich. Doch inzwischen besitze ich keine fünf Prozent mehr von dem, was ich einst besaß. Weil ich viel mehr verschenkt habe, als man in den Augen unserer Finanzbehörden verschenken sollte. Warum mache ich das alles? Warum lasse ich mich für all das auch noch öffentlich beschimpfen? Warum riskiere ich dafür immer wieder sogar mein Leben? Etwa in den achtziger Jahren gegenüber den sowjetischen Besatzern in Afghanistan. Bis heute erinnert mich der Splitter einer Kalaschnikowpatrone im linken Knie an die Beschießung in den Bergen des Hindukusch. Ähnliches passierte mir auch durch befreundete westliche Staaten. 2019 schossen mir im Gazastreifen israelische Sicherheitskräfte mit einem Hartplastikgeschoss in den Rücken, als ich dort gewaltfrei und respektvoll für ein besseres Miteinander von Israelis und Palästinensern demonstrierte. Für die goldene Regel westlicher, östlicher und auch israelischer Ethik, andere Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Drei schwere Schulteroperationen hat mir diese Beschießung durch israelische Scharfschützen eingebracht. Schulterschmerzen bis an mein Lebensende. Zwei Fälle von mehreren. Ich stand auf den Todeslisten der RAF und stehe auf der Abschussliste des IS.

Warum mache ich das? Warum dulde ich, dass mich – wegen meines Eintretens für Diplomatie statt Krieg und für Respekt statt Rassismus – eine mächtige Zeitung wie die Bild als »proislamistisch und antisemitisch mit Vorliebe für Diktatoren und Massenmörder« bezeichnete? Warum wehre ich mich nicht einmal juristisch gegen derartige Verleumdungen? Warum nehme ich schweigend hin, dass eines Morgens vor der von mir gegründeten Stiftung »Sternenstaub« ein Galgen hing, an dem ich offenbar hängen sollte. Dass mir Menschen seit Jahrzehnten Sätze schreiben wie: »Ich stech’ dich ab, du Dreckschwein!« Und: »Tod dem Höfer!« Dass zeitweise sogar meine Kinder von der Polizei geschützt werden mussten? Warum? Habe ich darauf wirklich eine überzeugende Antwort?

Wahrscheinlich hat mich der frühe Tod meines Bruders zum Nachdenken darüber gebracht, wie ich mein weiteres Leben sinnvoll gestalten sollte, ja, musste. Mein Bruder war bei seinem Freitod zweiundzwanzig, ich fünfundzwanzig Jahre alt. Bis dahin hatte ich das Leben mit vollen Zügen genossen und nichts ausgelassen. Hätte ich weiter so gelebt, säße ich heute vielleicht als Junkie in irgendeinem Park Münchens. Ich spürte damals, dass es nicht so weitergehen konnte.

Bei meiner grundsätzlichen, fast philosophischen Ablehnung von Kriegen spielte vieles eine Rolle. Dass ich die Schrecken der Bombennächte des Zweiten Weltkriegs noch sehr konkret miterlebt hatte. Dass ich später erfahren hatte, was Deutsche und andere Europäer in jener Zeit den Juden angetan hatten. Als Zwanzigjähriger hatte ich dann in Algerien und im tunesischen Bizerta hautnah erlebt, wie verächtlich europäische Kolonialisten die arabische Bevölkerung behandelten. War ich nicht auch ein Teil dieser westlichen Zivilisation, die weltweit trotz ihrer angeblich humanistischen Ziele ständig gegen die einfachsten Regeln menschlichen Zusammenlebens verstieß? Musste ich als Teil dieser Zivilisation nicht irgendwie mithelfen, dass die schlimmen Dinge, von denen ich wusste und die ich erlebt hatte, nie wieder geschahen? War das nicht die Aufgabe von uns allen?

Es waren die wilden sechziger Jahre. Der Kampf um den richtigen Weg wurde damals an den Universitäten, aber auch auf den Straßen, teils mit Gewalt, ausgetragen. Wer hatte recht? Der kapitalistische Westen oder der marxistische Osten? Ich hatte, offen gesagt, keine große Ahnung. Hatten die Wortführer der linken Straßendemos eine Ahnung?

Ich wusste nur, dass ich wenig wusste.

Meine Suche nach der Wahrheit

Unter dem Schock meines totalen Versagens beim Tod meines Bruders machte ich mich auf die Suche nach der Wahrheit. Und nach den sich daraus ergebenden Pflichten im Leben. Eine Suche, die ich bis heute nicht erfolgreich beenden konnte. Ich begann alle großen Philosophen zu lesen. Alle! Von Plato und Aristoteles über die großen Stoiker bis zu Kant. Meine damaligen Freundinnen und Freunde staunten. War ich nicht bis vor Kurzem ein zielloser Gammler gewesen, der nur Spaß und Vergnügen im Kopf hatte? Neben meinem Bett fanden sie plötzlich Bücher von Kant und Marx. Was war denn mit mir geschehen?

Ich las ferner alle großen Historiker, die ich in die Hände bekommen konnte. Bis heute. Ich musste herausfinden, was die Menschen früher geglaubt hatten und warum sie sich immer wieder geirrt und verirrt hatten. Warum waren selbst größte Zivilisationen untergegangen? Was sagte und dachte dazu der Römer Tacitus oder der Brite und US-Bürger Niall Ferguson? Was der Israeli Yuval Noah Harari, dessen Bücher ich verschlang? »Spinnt« Harari wirklich ein bisschen, wie mir Wolfgang Schäuble, der ihn auch mit Genuss gelesen hatte, schmunzelnd sagte?

Die nie endende Suche nach der Wahrheit war – neben meiner großen Neugier und auch einer Abenteuerlust – die Hauptmotivation meiner vielen Reisen. Ich fuhr nicht nur in den Mittleren Osten, sondern auch kreuz und quer durch Lateinamerika und Asien. Nach Kuba, Vietnam, China. Und immer wieder in die USA. Die letzte Fassung dieses Buches habe ich in Südamerika geschrieben. Auch meine Kinder nahm ich auf mehreren Reisen mit. Meine älteste Tochter Valérie musste außerdem Marx und Kant lesen, wie sie mir kürzlich schaudernd erzählte. Mein ganzes Leben wurde zu einer großen, spannenden Reise.

Die wichtigsten Erkenntnisse meiner Reisen und meiner Lektüre waren recht früh:

Es gibt keine anständigen Kriege. Man kann anderen nicht auf anständige Weise den Schädel einschlagen. Wer Kriege vor Ort miterlebt hat, weiß, dass die Legende vom »gerechten« Krieg eine der größten Lügen der Menschheitsgeschichte ist. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Wahrscheinlich haben Anhänger der Hamas am 7. Oktober 2023 auch Frauen vergewaltigt. So wie israelische Beamte in den dortigen Gefängnissen immer wieder junge Palästinenser vergewaltigen. Wir müssen alle Kriege ächten. Adeln müssen wir den Frieden.Rassismus ist nicht nur ein Verstoß gegen alle ethischen Regeln unserer Zivilisation, sondern auch ein Zeichen von Ignoranz. Wer die Welt auch nur ein bisschen kennt, kann gar nicht Rassist sein. Die moderne Genforschung hat längst bewiesen, dass wir Mitteleuropäer seit Jahrtausenden eine bunte Mischung aus afrikanischen Auswanderern, anatolischen Ackerbauern und osteuropäisch-iranischen Steppenvölkern sind. Johannes Krause hat in seinem faszinierenden Buch Die Reise unserer Gene überzeugend dargestellt: Die Urbevölkerung Europas war nicht hellhäutig, blond und blauäugig, sondern schwarz. Alice Weidel ist, wie wir alle, zu je einem Drittel Schwarze, Anatolierin und iranisch-russischer Abstammung.Reichtum verpflichtet. Egal, ob er marktwirtschaftlich oder sozialistisch erarbeitet wurde. Wenn es einem gut geht, sollte man sein Glück teilen.Die westliche Zivilisation hat sich mit den Werten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, mit Demokratie und Menschenrechten wertvolle Ziele gesetzt. Doch es reicht nicht, diese Werte zu deklamieren, wie die meisten unserer Politiker das tun. Man muss sie leben. Selbst dort, wo es den Verzicht auf die Durchsetzung kurzfristiger eigener Interessen bedeutet.

Das war in etwa mein Erkenntnisstand schon als Dreißigjähriger. Fünfzig Jahre weiteren Suchens nach der Wahrheit durch zahllose Reisen und Bücher, aber auch durch meine beruflichen Erfahrungen als Richter, Politiker, Unternehmensvorstand und Publizist haben diese drei zentralen Erkenntnisse immer wieder bestärkt. Sie sind meine Wahrheit. Doch diese Erkenntnisse standen schon damals wie riesige Berge vor mir. Wie sollte ich diesen großen Forderungen unserer Zivilisation gerecht werden? War nicht die Generation unserer Eltern und Großeltern gerade an diesen Aufgaben erbärmlich gescheitert? Konnte ich mir nicht kleinere Ziele setzen? Oder muss man nicht gerade als Jugendlicher groß träumen, wenn man die Welt irgendwann verändern will?

Ich fand, dass es die Aufgabe meiner und auch späterer Generationen war, die Welt zu einem humaneren Ort zu machen. Mitzuhelfen, dass wir nie mehr dort landeten, wo unsere Eltern gelandet waren. In Krieg und Rassismus. Ich fand, dass die Verhinderung von Krieg und Rassismus kein Größenwahn, sondern schlicht unsere gemeinsame Pflicht war. Und natürlich auch meine. Als Dreißigjähriger schwor ich mir, mich nie von diesen Zielen und Werten abbringen zu lassen. Und dafür bis an meine Grenzen zu gehen. Notfalls auch darüber hinaus. Wie andere junge Menschen auch.

Dann begann mein vielfältiges Berufsleben. Mit großen Herausforderungen, aber auch großen Versuchungen. Doch dem Schwur meiner Jugendjahre bin ich bis heute treu geblieben. Dass ich deswegen manchmal ausgelacht und verflucht wurde, war mir nicht ganz gleichgültig. Manchmal war das sogar ziemlich bitter. Jeder Mensch braucht Zuneigung. Auch ich. Doch ich wusste, dass harte Kritik bis zum Ausschluss aus der Gesellschaft nun mal der Preis war, den man zahlen muss, wenn man sich nicht der Diktatur der herrschenden Meinung unterwirft. Die Wahrheit ist fast immer in der Minderheit, wie schon der dänische Philosoph Kierkegaard bitter feststellte.

Viele Politiker haben genau deshalb panische Angst vor der Wahrheit. Das verleitete beispielsweise den deutschen Gesundheitsminister Lauterbach – als er gefragt wurde, was falsch daran sei, die Wahrheit zu sagen – zu dem entsetzten Geständnis: »Die Wahrheit, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod, ich bitte Sie!« Für die meisten Politiker hat die Wahrheit keinen Stellenwert. Mehrheiten sind ihnen wichtiger.

Ich habe einiges einstecken müssen, weil ich versuchte, auch unbequeme Wahrheiten sehr offen auszusprechen. Aber durfte ich mich über diese Kritik wirklich immer beschweren? Musste ich, nachdem ich andere hart kritisiert hatte, nicht akzeptieren, dass diese genauso hart zurückschlugen?

Und ich wurde ja nicht nur kritisiert. Zahlreiche Menschen haben mir viel Liebe entgegengebracht. Mehr, als ich erwarten durfte. Bis heute. Wenn ich durch die Straßen Münchens oder Berlins gehe, sprechen mich junge und alte Menschen an, nur um danke zu sagen. Weil ich ihnen aus dem Herzen gesprochen oder weil ich ihnen eine Stimme gegeben hätte. Mir hat diese Zuneigung von Menschen aller Bevölkerungsgruppen viel Kraft gegeben.

Was habe ich erreicht?

Außerdem hatte ich ein faszinierendes Leben. Erfüllter und spannender, als ich es mir jemals erträumt hatte. Es gibt kaum etwas, was ich nicht erlebt habe. Ich traf Präsidenten und Ganoven, Freiheitskämpfer und Terroristen, Bettler und Milliardäre, Waffenschieber und Friedensaktivisten. Menschen, die mich hassten, und Menschen, die mich liebten. Menschen trugen mich auf den Schultern über den Tahrirplatz in Kairo oder durch ihr Dorf in Gaza.

Habe ich einen Beitrag geleistet, die Welt zu einem humaneren Ort zu machen? Kaum! Das ist eine Aufgabe, der sich jede Generation stets von Neuem stellen muss – eine Sisyphusarbeit. Der riesige Felsbrocken, den König Sisyphus den Berg hochrollen sollte, rollte immer wieder herunter. Als Strafe der Götter für seinen Hochmut. Vielleicht war auch ich oft zu hochmütig. Aber vielleicht habe ich auch einige Menschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht erreichen sie eines Tages mehr als ich. Vielleicht geht die Saat irgendwann auf. Vielleicht schaffen es die Jüngeren, Krieg, Rassismus und ähnliche Schändlichkeiten erfolgreicher zu ächten als ich. So, wie es heute niemand mehr wagt, offen für Sklaverei oder Hexenverbrennung einzutreten. Krieg und Rassismus sind nicht besser.

Verändert habe ich allenfalls das Leben des jungen Afghanen Abdul, der ohne meine Unterstützung keine Überlebenschance hatte. Oder das Leben der kongolesischen Kindersklavinnen Zipora und Chance, denen ich helfen konnte, eine Alternative zu ihrer Arbeit in den Minen des Kongo zu finden. Oder das Leben der hundert verzweifelten syrischen Kinder, denen ich Arm- und Beinprothesen besorgen konnte. Das war am Ende wahrscheinlich alles, was ich erreicht habe. Mehr war nicht drin. Es war nichts Großes, aber auch nicht nur Kleines. Ich danke allen, die mir geholfen haben, diesen Weg zu gehen. Auch meinen Kritikern. Sie haben mich nachdenklich, aber auch stärker gemacht.

Ich weiß, dass ich diesen Weg gehen musste. Mein Bauchgefühl, mein »innerer Gerichtshof«, wie Kant das nannte, haben mir diesen Weg vorgeschrieben. Ich konnte gar nicht anders. Immer, wenn ich kurz davor war, den Mut zu verlieren, sagte mir mein Gewissen: »Und folgt dir keiner, geh allein!«

1. Kapitel Wegen afghanischen Kindern den Bundestagswahlkampf abbrechen?

München, 16. August 2021: Straßenwahlkampf in München! Vor allem junge Menschen kamen in jenen Augusttagen immer wieder strahlend auf mich zu. Weil sie sich freuten, dass ich eine neue Partei gegründet hatte, die ziemlich anders war als andere. »Krass, endlich kann man Sie wählen!«, bekam ich immer wieder zu hören.

Als Dreißig- und Vierzigjähriger hatte ich fünf erfolgreiche Wahlkämpfe für die CDU geführt. Im Wahlkreis Tübingen-Hechingen hatte ich Erststimmen-Ergebnisse von bis zu siebenundfünfzig Prozent erreicht. Die meisten Menschen meines Wahlkreises hatten mich offensichtlich richtig gemocht. Doch eine Begeisterung wie jetzt hatte ich noch nie erlebt.

Durch das Schaufenster eines Friseursalons sah ich, wie ein Mann mitten in der Rasur seine »Bartschürze« wegwarf und auf die Straße rannte. »Cool, dass Sie das endlich machen«, lachte er und umarmte mich. Eine ältere Dame rief ihrem fünfzig Meter entfernten Mann, dem Inhaber eines Buchladens, mit lauter Stimme zu: »Oskar, komm! Der Todenhöfer ist da!« Es herrschte eine Stimmung wie in einem Stadion vor einem großen Sportereignis, auf das man sich lange gefreut hat.

Wenn ich gebeten wurde, das Motto meiner Partei in einem Satz zu erklären, sagte ich: »Wir wollen einen neuen Politikertypus, dem das Wohl des Landes wichtiger ist als seine eigene Karriere.« Man darf ja träumen.

Unser humanistisches Manifest – und was es konkret auch von mir verlangte

Unser Parteiprogramm hatte ich auf unzähligen Gesprächen mit den besten Köpfen Deutschlands aufgebaut. Mit Forschern, Chefredakteuren, Dax-Vorständen, Regierungschefs, Bundestagspräsidenten und Bundesverfassungsrichtern. Allen hatte ich dieselbe Frage gestellt: »Welches sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie ändern würden, wenn Sie Kanzler würden?« Meine Gesprächspartner, wie etwa der Chefredakteur der Zeit, Giovanni di Lorenzo, wussten nicht, warum ich ihnen diese Frage stellte. Er weiß es bis heute nicht. »Danke, Herr di Lorenzo, Ihre Antworten haben mir sehr geholfen.« Am Ende war ein leidenschaftliches »humanistisches Manifest« entstanden, das selbst führende Politiker unseres Landes »bemerkenswert« fanden.

Auch deshalb lief vor allem am Anfang alles gut. Junge Menschen umarmten mich oder hauten mir auf die Schulter, obwohl ich genau das vermeiden wollte. Meine Schultern waren nach meinen Schulteroperationen meine verletzlichste Stelle. Aber da Indianer bekanntlich keinen Schmerz kennen, lächelte ich fröhlich in all die begeisterten Gesichter und all die Handys, die Selfies machten.

In Wirklichkeit war ich überhaupt nicht fröhlich. Weil die Taliban Mitte August Kabul erobert hatten. Nach einem sinnlosen und mörderischen zwanzigjährigen Krieg, vor dem ich meine damalige Partei, die CDU, von Anfang an immer wieder gewarnt hatte. Ein paar tausend Taliban hatten – wie in einem Slapstickfilm – auf Mopeds und Motorrädern die Stadt erobert. Andere waren in zerrissenen Sandalen als Sieger in die afghanische Hauptstadt marschiert. Hypermodern ausgerüstete amerikanische GIs waren mit ihren Panzern, Humvees und Jeeps panisch Richtung Flughafen geflüchtet. Die mit den USA verbündete afghanische Regierung wurde – wie so oft in der Geschichte amerikanischer Kriege – über die Kapitulation nicht informiert. Man hatte sie schlicht vergessen. Es waren ja nur Afghanen.

Vor etwa zehn Jahren hatte ich in der Nähe von Kabul mein zweites Waisenhaus gebaut. Eine grüne Oase, ein kleines Paradies für die Kinder von Kunduz, die 2009 durch den Bombardierungsbefehl eines deutschen Obersts ihre Ernährer verloren hatten. Jungen und Mädchen, die durch die Aufnahme in unser Waisenhaus wieder eine Perspektive gefunden hatten. Dar-ul-Omeid, »Haus der Hoffnung«, hieß ihre neue Heimat. Doch wenn die neuen Taliban genauso reaktionär waren wie die Taliban der neunziger Jahre, hatte unser Waisenhaus jetzt ein Riesenproblem. Würden die neuen Machthaber unsere »Mädchenschule« akzeptieren? Wie sollte das Waisenhaus weiter finanziert werden? Wie üblich hatten die USA auf ihre militärische Niederlage mit einem wirtschaftlichen Totalboykott geantwortet.

Was sollte ich tun? Konnte ich die Kinder und ihre Betreuer, die in ihrem Leben schon genug Schreckliches durchgemacht hatten, jetzt wegen meines Wahlkampfes schulterzuckend allein lassen? Oder musste ich nicht versuchen, mit den neuen Machthabern Kontakt aufzunehmen, um »unsere« Waisenkinder vor weiteren Katastrophen zu schützen, obwohl ich niemanden aus der Führungsriege der Taliban kannte? Unsere Mitarbeiter im Waisenhaus waren in großer Sorge. Kaum einer glaubte, dass sich die neuen Taliban wesentlich von den alten unterschieden.

Telefonisch fragten sie mehrfach, ob ich nicht irgendwie helfen könne. Die Lage sei katastrophal. Die Kabuler Banken hätten wegen der US-Sanktionen Auszahlungen weitgehend eingestellt.

Auf der anderen Seite konnte ich auch nicht einfach unseren Wahlkampf abbrechen, in den ich so viel eingebracht hatte: nicht nur Geld, sondern auch all meine Erfahrungen als Richter, als langjähriger Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Entwicklungspolitik und Rüstungskontrolle, meine zweiundzwanzig Jahre als Konzernchef und sechzig Jahre Reisen in die Krisengebiete unserer Welt. Außerdem hatten alle Fluglinien inzwischen ihren Flugverkehr nach Kabul eingestellt. Selbst wenn ich es schaffen würde, mich irgendwie nach Kabul durchzuschlagen, war es fraglich, ob ich in dieser chaotischen Situation in Afghanistan irgendetwas bewegen konnte.

Außerdem hatte unsere Partei in diesen Sommertagen einen richtigen Lauf. Das angesehene große Meinungsforschungsinstitut INSA hatte mich nach einer repräsentativen August-Umfrage darüber informiert, dass wir – trotz eines niedrigen Bekanntheitsgrades von nur dreißig Prozent – ein Wählerpotential von neun Prozent hatten. Anfang September konnten sich laut INSA sogar zwölf Prozent der Wahlberechtigten »vorstellen, bei der kommenden Bundestagswahl »Team Todenhöfer« zu wählen. Auch unsere Bekanntheit war leicht gestiegen. Mussten wir jetzt nicht Vollgas geben? Der Chef von INSA, Hermann Binkert, hatte mir am Telefon lachend gesagt: »Wenn Sie jetzt noch einen Auftritt bei Anne Will bekommen, gehen Sie durch die Decke. Ihr einziges Problem ist der Bekanntheitsgrad. Knapp vierzig Prozent sind zu wenig.« Doch ich bekam natürlich – anders als früher – keinen Auftritt bei Anne Will mehr. Da saßen wie üblich nur die Altparteien. Bei mir gaben sich nur die großen ausländischen TV-Sender die Klinke in die Hand. In einem Ausmaß, das ich noch nie erlebt hatte. Doch in deren Ländern standen wir nicht auf den Wahlzetteln.

Dennoch: Wir hatten Rückenwind. Ich spürte das auf den Straßen in unserem Land jeden Tag mehr. Bei unseren Kundgebungen hatten wir meist mehr Zuhörer als etwa der Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, der um ein Haar Kanzlerkandidat von CDU/CSU geworden wäre. Manchmal sogar doppelt so viele.

Die wenigen Parteifreunde, denen ich von meiner Überlegung berichtet hatte, meinen Wahlkampf wegen der dramatischen Ereignisse in Afghanistan zu unterbrechen, schauten mich fassungslos an. »Jetzt, wo wir so viel Zuspruch bekommen?«, fragten sie so entsetzt, dass ich beschloss, nicht mehr über dieses Thema zu sprechen. Doch ich wusste, ich stand vor einer schweren Entscheidung. Unsere Partei mit ihrem humanistischen Programm war meine Lebensphilosophie. Wir traten für eine gewaltlose humanistische Revolution ein. Für mehr Menschlichkeit, Mitgefühl und Respekt. Für die Würde jedes Menschen, egal, ob er groß und mächtig oder klein und ohnmächtig war. Gegen alle Kriege und gegen jeden Rassismus.

Würde ich nicht fundamental gegen diese Werte verstoßen, wenn ich unsere Waisenkinder jetzt allein ließ? Die Tage vergingen. Es gab noch immer keine Flugverbindungen nach Kabul. Mein Büro telefonierte alle in Betracht kommenden Fluglinien ab. Auch einige Botschafter rief ich an. Vergeblich!

Doch plötzlich erhielt ich aus Katar die Nachricht, man könne mich am 20. September mit einer Militärmaschine von Doha nach Kabul fliegen. Nach zwei, drei Tagen würde uns dieselbe Maschine wieder nach Katar zurückfliegen. Ich solle mich am 19. September nachts um drei Uhr am Militärflughafen Al Udeid in Doha einfinden. Das passte perfekt. Die München-Doha-Maschine landete in Doha um ein Uhr nachts. Die Kataris wollten mir erkennbar helfen. Ich konnte meine Entscheidung nicht mehr aufschieben und sagte zu.

Am 18. September hielt ich meine letzte große Kundgebung in München ab. Mit Jubel und Beifall. Aber auch mit Melancholie. Ich wusste, ab jetzt verlor ich jeden Einfluss auf den Wahlkampf, der in seine entscheidende Phase trat. Die großen Parteien lancierten gerade das Argument, die Stimmen für »neue Parteien« seien alle verschenkt und verloren. Neue Parteien hätten alle keine Chance, die Fünfprozenthürde zu überspringen. Im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Zukunft Deutschlands dürfe jetzt niemand seine Stimme verschenken. Es war das gefährlichste und wirkungsvollste Argument der alten Parteien gegen die neuen. Ich spürte das ab Anfang September jeden Tag auf den Straßen Deutschlands fast körperlich.

Gegen dieses Argument der »verschenkten Stimmen« hätte ich mit einer großen Anzeigenkampagne ankämpfen müssen. Unter Hinweis auf unser von INSA prognostiziertes Potential von zwölf Prozent, das leider kaum jemand kannte. Wir hätten hämmern, hämmern, hämmern müssen, dass wir bei weit mehr als fünf Prozent lagen. Dann hätten wir eine realistische Chance gehabt. Dass wir das nicht getan haben, war mein größter strategischer Fehler während des gesamten Wahlkampfs. Doch in meinem Kopf war ich längst weit weg. Ich war bei fünfzig afghanischen Kindern, deren Zukunft gerade massiv gefährdet war. Ich weiß, dass das naiv klingt. Und wahrscheinlich auch ist. Die Wahl wurde schließlich in Deutschland entschieden und nicht in Afghanistan. Aus meinen vielen Wahlkämpfen wusste ich, dass die letzte Woche vor der Wahl die wichtigste ist. Aber ich fühlte mich auch an die tiefe Wahrheit von Talmud und Koran gebunden: »Wenn du auch nur einem das Leben rettest, rettest du die ganze Welt.«

Von Kabul nach Dar-ul-Omeid

Zwei Tage später landete ich zusammen mit meinem Freund und Mitarbeiter Spanta Azizi mit einem riesigen katarischen Militär-Transporter erschöpft in Kabul. Wenig später standen wir in der lärmend bunten orientalischen Welt von Kabul, in der die USA und die gesamte NATO einschließlich Deutschlands gerade eine blutige und peinliche Niederlage erlitten hatten. Durch hunderttausend »Steinzeitkrieger«, wie die Amerikaner sie nannten. Mit denen ich jetzt sprechen musste. Obwohl man mit diesen Leuten nach Auffassung unserer politisch korrekten Sofastrategen nicht sprechen durfte.

Im Hotel Serena in der Innenstadt Kabuls, in dem ich bei meinen Afghanistanbesuchen meist wohnte, versuchte ich, meine bleierne Müdigkeit mit einer kalten Dusche loszuwerden. Ich schaffte es nicht. Wenigstens war das Hotel dieses Mal sicher. Bei meinem letzten Aufenthalt war es frühmorgens von den Taliban mit Raketen beschossen und das große Fenster gegenüber der Rezeption zerstört worden. Jetzt bewachten die Taliban selbst das Hotel. Sie schützten es vor allem vor dem IS, der in Kabul noch immer präsent war.

In einem kleinen Auto ging es Richtung Dar-ul-Omeid, unserem Waisenhaus. Es lag dreißig Minuten vom Hotel entfernt Richtung Dschalalabad. Die Straße führte vorbei an verlassenen amerikanischen Militäranlagen, an ärmlichen Geschäften und an noch ärmlicheren Lehmbehausungen. Der Verkehr wurde immer spärlicher. Die Straße schlängelte sich schließlich vorbei an einem Friedhof, bis wir einen Checkpoint der Taliban erreichten. Die winkten uns desinteressiert durch. In der Ferne sahen wir die malerischen Ausläufer des Hindukusch. Dann standen wir am Eingangstor von Dar-ul-Omeid. Wir fuhren auf das große grüne Grundstück.

Das Waisenhaus bestand aus drei malerischen einstöckigen Gebäuden. Auf der rechten Seite lag der Sportplatz, auf dem die Kinder gerade Fußball und Cricket spielten. Die Traubenhaine, der prächtige Rosengarten, Mandelbäume, Obstbäume, der Küchengarten und die großen Grünflächen hatten Dar-ul-Omeid über die Jahre in eine blühende Oase verwandelt. Garten und Haus waren liebevoll gepflegt. Mir ging das Herz auf. Unsere Gärtner und Hausmeister hatten ganze Arbeit geleistet.

Doch unsere Mitarbeiter waren äußerst angespannt. Sie konnten nicht einordnen, was die Machtübernahme der Taliban für sie bedeutete. Die Sorgen überwogen. Wann hatten die Menschen Afghanistans in den vergangenen fünfundvierzig Jahren jemals normale Zeiten erlebt? Die fünfundzwanzig Jungen des Waisenhauses waren zwischen sechs und fünfzehn Jahren alt – und lustig und frech wie alle Jungen der Welt in diesem Alter. Die dreiundzwanzig etwa gleichaltrigen Mädchen hingegen waren total verschüchtert. Sie wussten vor allem nicht, wie es mit dem Schulunterricht für Mädchen weitergehen sollte.

Drei der Mädchen sollten jetzt gerade in die siebte Klasse kommen. Aber angeblich wollten die Taliban Schulunterricht für Mädchen nach der sechsten Klasse verbieten. Tieftraurig fragten sie mich, was sie jetzt machen sollten. Ich wusste es nicht. Ich versprach, darüber mit den Taliban zu sprechen.

Nach dem festlichen Mittagessen unterhielt ich mich lange mit allen Mädchen. Ich musste viele Scherze machen, bis sie endlich auftauten und offen über ihre Sorgen und Träume sprachen. Sie sehnten sich nach Frieden, nach einer guten Ausbildung und danach, eines Tages mit einem interessanten Beruf ihre Familien ernähren zu können. Dass sie in Dar-ul-Omeid leben konnten, empfanden sie als größtes Glück in einem Leben, das ihnen nur wenige Augenblicke des Glücks beschert hatte.

Als wir uns nach einigen Stunden verabschiedeten, wusste ich, dass ich mit den Taliban viel zu besprechen hatte. Und dass es – unabhängig von der zu erwartenden Kritik in Deutschland – meine Pflicht war, in Gesprächen mit der Taliban-Führung die Zukunft der Mädchen von Dar-ul-Omeid zu sichern. Deutschland und erst recht der deutsche Wahlkampf waren nun ganz weit weg.

Wie sich die deutsche Regierung um gefährdete afghanische »Ortskräfte« kümmerte

Zurück im Serena-Hotel fand ich auf meinem Handy den Hilferuf eines ehemaligen deutschen Polizeibeamten. Er bat mich, bei der Evakuierung eines afghanischen Übersetzers der Bundeswehr zu helfen. Sein Sohn sei vom IS aus Rache für seine Zusammenarbeit mit den Deutschen entführt und siebzehn Monate lang gefoltert worden. Wenn die elfköpfige Familie nicht schnell aus Afghanistan rauskomme, drohe ihr der sichere Tod, sagte der deutsche Ex-Beamte.

Doch ich musste bald zurück nach Deutschland. Heute war Montag. In sechs Tagen war die Bundestagswahl. Ich konnte meine Partei nicht länger warten lassen. Das katarische Außenministerium und der außerordentlich hilfsbereite türkische Botschafter hatten mir versprochen, mich so schnell wie möglich auszufliegen.

Was tun? Ich schrieb dem deutschen Ex-Polizeibeamten, der gefährdete Afghane solle sich bei mir melden. Schon am nächsten Morgen stand Abdul Wajed, der Vater der bedrohten elfköpfigen Familie, im parkähnlichen Garten des Serena-Hotels vor mir. Der mittelgroße, sympathische Mittfünfziger mit kurz geschnittenem Haar und gepflegtem Dreitagebart trug die landestypische afghanische Bekleidung: einen grauen »Peran Tumban« mit grauem Jackett. Er war ängstlich und schaute sich immer wieder um. Wir zogen uns unter eine schattige Baumgruppe zurück.

Er fragte, ob er mir ein Video seines entführten fünfunddreißigjährigen Sohns Amanullah zeigen dürfe. Aufgenommen während dessen langer IS-Gefangenschaft. Ich sagte Ja und werde dieses Ja ein Leben lang bereuen. Obwohl es unvermeidbar war. Bis heute gehen mir die Schreckensbilder dieses Videos nicht aus dem Kopf. In knapp vier Minuten zeigt es die Auspeitschung eines fast völlig nackten, vor Schmerzen schreienden Mannes. Mit einer Metallkette gefesselt, hatte er keine Chance, den Peitschenhieben seiner Peiniger auszuweichen. Am Oberkörper, insbesondere auf den Schultern, hatte er teils verkrustete, teils stark blutende Wunden. Verzweifelt flehte er auf dem Video seinen Vater an, das von den Entführern geforderte Lösegeld zu zahlen. Wenn dieser nicht zahlen könne, wolle er sterben. Er werde täglich geschlagen und entwürdigt. Er könne und wolle nicht mehr leben.

Die Bilder des gebrochenen, blutenden Mannes trafen mich tief. Am liebsten hätte ich das Handy seinem Vater sofort zurückgegeben. Doch der schaute mich bittend an. Er war kreidebleich. Ich wahrscheinlich auch.

Aus Respekt vor dem leidenden Vater sah ich mir ein weiteres Video an. Auf ihm wurde sein gefesselter, nackter Sohn in einer Duschkabine mit einem roten Schlauch ausgepeitscht. Seinen Mund hatten die Täter mit Klebeband verschlossen. Der Mann mit der Peitsche trug schwarze Handschuhe. Amanullah versuchte den Schlägen auf Kopf, Gesicht und Schultern auszuweichen. Er war chancenlos. Der Folterer drehte sich sein gefesseltes Opfer immer wieder so zurecht, dass er alle Körperteile traf. Irgendwann ging Amanullah zu Boden. Wehrunfähig ließ er, am Boden sitzend, die nicht endenden Schläge auf Kopf und Hände niederprasseln. Er blutete immer stärker.

Ich konnte das nicht länger anschauen. Ich konnte nicht ständig das ganze Leid und Elend dieser Erde auf mich nehmen. Ich hatte das schon zu oft getan. Ich war hierhergekommen, um nach den Kindern unseres Waisenhauses zu sehen. Jetzt sollte ich offenbar auch noch Folteropfer des IS retten. Das konnte und wollte ich nicht. Aus meiner Sicht war meine Mission fast erfüllt. Ich musste nur noch mit der Führung der Taliban über unser Waisenhaus sprechen. Dann musste ich zurück nach Deutschland, um im Wahlkampf zu retten, was noch zu retten war. Wortlos gab ich dem Vater das Handy zurück. Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und schaute mich an. Dann sagte er leise: »Bitte helfen Sie uns!« Verdammt noch mal! Warum bitten mich immer wieder Menschen, unmögliche Dinge zu tun? Warum um Himmels willen hatte ich den Mann zu mir ins Hotel eingeladen? »Wie ist das alles passiert?«, fragte ich Wajed nach langem Schweigen.

Wajeds Geschichte

Langsam erzählte Wajed seine Geschichte. Seit seiner Jugend war er Berufssoldat der damals noch kommunistischen afghanischen Armee. Später bei der Nationalen Volksarmee der DDR war er zum Leutnant ausgebildet worden. Dabei hatte er perfekt Deutsch gelernt. 2002 hatte er im deutschen »Camp Warehouse« in der Nähe von Kabul wegen seiner sprachlichen und militärischen Kenntnisse eine Anstellung als Übersetzer der Deutschen Bundeswehr bekommen. Schon damals erhielt er wegen seiner Zusammenarbeit mit den Deutschen Morddrohungen. 2014 floh er deshalb mit seiner Familie – mit Ausnahme seines Sohnes Amanullah – nach Deutschland. Auch dort arbeitete er als Übersetzer. Nur sein Sohn Amanullah blieb mit seinen sechs kleinen Kindern in Kabul.

Ende März 2020 wurde Amanullah im Haus seiner Tante von fünf IS-Terroristen überfallen. Sie zwangen ihn mit Waffen, in ein wartendes Auto zu steigen, und fesselten ihn mit Klebeband. Über seinen Kopf stülpten sie eine schwarze Tüte. Nach einer langen Fahrt brachten sie ihn in ein Haus, das er fünfzehn Monate lang nicht mehr verlassen sollte. Sie erklärten ihm, sein Vater sei wegen seiner Zusammenarbeit mit den Deutschen ein Verräter, ein Kollaborateur. Sie forderten drei Millionen Dollar Lösegeld.

Von nun an wurde er alle drei bis fünf Tage ausgepeitscht. Die Entführer rissen ihm die Kopf- und Barthaare aus. Demonstrativ, als Revanche gegen die Kriegsführung der USA, wendeten sie amerikanische Foltermethoden an. »Waterboarding« etwa, vorgetäuschtes Ertränken. Amanullah wurde mehrfach ohnmächtig. Mindestens einmal im Monat musste er seinem Vater in Deutschland per SMS ein Foltervideo schicken. Sein Vater brach jedes Mal zusammen. Völlig verzweifelt versuchte er Geld aufzutreiben, um seinen Sohn freizubekommen. Er verkaufte seine Wohnung in Afghanistan, sein Bruder lieh ihm fünfzigtausend Dollar, seine Tochter veräußerte ihr kleines Haus in der Türkei. Doch auch so kamen nicht mehr als hundertzwanzigtausend Dollar zusammen.

Endlose Verhandlungen mit dem IS begannen. Schließlich stimmte der IS zu, Amanullah im Austausch für hundertzwanzigtausend Dollar freizulassen. Die Terrororganisation hatte herausbekommen, dass Wajed wenig besaß. Im Frühjahr 2021 waren Wajed und seine Frau nach Kabul geflogen, um ihren Sohn rauszuholen. Am 26. Juli sollte die Geldübergabe stattfinden. Per Handy wurde Wajed von den Entführern kreuz und quer durch Kabul gelotst, bis er plötzlich aufgefordert wurde, das Geld aus dem Auto zu werfen. Kurz danach bestätigten die Entführer telefonisch, dass die Geldübernahme geklappt habe. Über die Freilassung von Amanullah verloren sie kein Wort.

Erst Stunden später meldete sich der IS erneut. Er schlug vor, Wajed solle seinen Sohn in einer halben Stunde auf einem Friedhof abholen. Wajed rutschte das Herz in die Hose. Friedhof? Hatte der IS ihn doch noch reingelegt? Voller Panik raste er los. Nach einer Stunde kam er endlich an dem genannten Friedhof an. Überall standen vermummte IS-Kämpfer. Mindestens fünfzehn Mann. Was hatte das zu bedeuten? Dann sah er plötzlich seinen Sohn. Lebend, frei. Weinend schloss Wajed ihn in seine Arme. Als sich die beiden wieder losließen, war der IS verschwunden.

Plötzlich ist Deutschland wieder weit weg

Für Wajeds Familie folgten Tage des Glücks. Alle wollten jetzt so schnell wie möglich nach Deutschland. Doch alles kam anders. Am 15. August marschierten die Taliban in Kabul ein, die Amerikaner verließen Hals über Kopf das Land. Die Bundeswehr war schon Ende Juni geflohen. Nun war Wajed, der gemeinsam mit der Bundeswehr gegen die Taliban gekämpft hatte, plötzlich – zusammen mit der Familie seines Sohnes – Gefangener im eigenen Land. Er hatte keine Ahnung, wie die Taliban mit den afghanischen »Ortskräften« der Deutschen umgehen würden. Auch der IS war für Wajed und Amanullah plötzlich wieder ein großes Problem. Die Taliban hatten viele Gefangene freigelassen – darunter auch vier IS-Terroristen, die an der Entführung Amanullahs beteiligt gewesen waren. Wie sollte Wajed mit seiner Familie aus Afghanistan rauskommen? Es gab keine Flugverbindungen mehr. Außerdem hatten nur Wajed und seine Frau gültige Pässe. Die achtköpfige Familie seines Sohnes besaß weder Pässe noch Visa für Deutschland. Wajeds Familie saß in der Falle. Ich allerdings auch.

Um Wajeds elfköpfige Familie nach Deutschland zu bringen, brauchten wir unter anderem

afghanische Pässe für Amanullahs Kinder,eine ausdrückliche Ausreisegenehmigung der Taliban,die Bereitschaft der Kataris, Wajeds Familie nach Katar auszufliegen,sowie eine Zusage Deutschlands, die Familie in Deutschland aufzunehmen.Viel komplizierter ging es nicht. Es war Dienstag, der 21. September. Ich wollte am Donnerstag wieder in Deutschland sein, wie sollte ich das schaffen? Wajeds Ausreise konnte nur funktionieren, wenn Afghanistan, Katar und Deutschland eng zusammenarbeiteten. Doch die Deutschen sprachen nicht mehr mit Afghanistan. Zwanzig Jahre lang hatte Deutschland zusammen mit seinen westlichen Verbündeten das Land mit Krieg überzogen. Doch jetzt ließ die Bundesregierung ihre Freunde in Afghanistan einfach im Stich.

Treffen mit den Taliban

Am nächsten Vormittag hatte ich über einen deutsch-afghanischen Freund einen Termin beim neuen Außenminister der Taliban, Amir Khan Muttaqi, erhalten. Während ich verwaschene blaue Jeans und ein schwarzes Hemd anhatte, trug der Außenminister die traditionelle weiße afghanische Tracht, eine schwarze Weste, einen kunstvoll gebundenen schwarzen Turban mit feinen weißen Nadelstreifen und pechschwarze, blitzsaubere Sandalen. Fast schämte ich mich meiner Kleidung. Ich hätte ruhig ein Jackett mitnehmen können. Wenigstens Spanta war ordentlich gekleidet. Er trug afghanische Kleidung. Er rettete die Ehre unserer kleinen Delegation.

Ich erzählte Muttaqi von meinen Reisen in den achtziger Jahren ins sowjetisch besetzte Afghanistan, von den Beschießungen durch die Sowjets, von den zwei Waisenhäusern, die ich gebaut hatte, und von unseren mit Solarstrom betriebenen Brunnen bei Dschalalabad. Ich erzählte, dass ich in den neunziger Jahren in Deutschland zwanzig Millionen D-Mark für afghanische Flüchtlingskinder gesammelt hatte. Meinen Bericht belegte ich mit zahlreichen Fotos aus alten Zeiten.

Das Gesicht Muttaqis entspannte sich zunehmend. Vor allem, nachdem er auf einigen Fotos Legenden des afghanischen Widerstands entdeckt hatte, die er ebenfalls kannte. Ich fragte ihn, ob ich ihn anrufen dürfe, wenn unser Waisenhaus irgendwann ein wichtiges Anliegen habe. Es gehe ja nicht um mich, sondern um afghanische Kinder. Muttaqi nickte. Natürlich sprach ich auch den Wunsch der Mädchen an, die Schule bis zum Abitur zu besuchen und danach studieren zu dürfen. Er fand diesen Wunsch zu meiner Überraschung uneingeschränkt berechtigt. Er wies aber darauf hin, dass die US-Regierung leider den gesamten Staatshaushalt Afghanistans von zehn Milliarden Dollar beschlagnahmt habe. Das mache es den »Reformern« in der afghanischen Regierung nicht gerade leicht, sich für eine Modernisierung des Landes einzusetzen. Man sei zurzeit nicht in der Lage, auch nur einen Staatsbeamten, Polizisten oder Lehrer zu bezahlen. Außerdem seien die Taliban erst seit fünf Wochen an der Macht. Sie seien über die panikartige Flucht der Truppen der USA und Deutschlands genauso überrascht gewesen wie die gesamte Weltgemeinschaft. Sie seien auf vieles gar nicht vorbereitet gewesen.

Das Gespräch schien ihm erkennbar Spaß zu machen. Ich dachte, jetzt sei der Augenblick günstig, um ihm mein zweites Anliegen vorzutragen, die Ausreise von Wajeds Familie. Ich wusste, dass derartige Fragen nie auf Ministerebene behandelt wurden. Ich fragte den afghanischen Außenminister trotzdem vorsichtig, ob er mir einen großen Gefallen erweisen könne. Natürlich wollte er wissen, welchen.

Doch ich wollte Wajed nicht mit der Erzählung von Details in Schwierigkeiten bringen. Immerhin hatte er für einen Feind der Taliban, für die Bundeswehr, gearbeitet. Ich erwiderte deshalb, ich hätte den Afghanen in den letzten vierzig Jahren doch auch mehrfach geholfen, ohne lange zu fragen. Ob ich jetzt wenigstens einen Wunsch frei hätte. Er lachte, doch er zögerte weiter. Ich streckte ihm meine geöffnete Hand entgegen und bat ihn um sein Ehrenwort, dass er mir helfen werde. Lange schaute er mich an, dann schlug er ein. Er werde helfen, sagte er.

Ich erzählte ihm Amanullahs siebzehnmonatiges Martyrium. Dass die Familie jetzt alle paar Tage die Wohnung wechseln müsse, um nicht wieder in die Hände des IS zu geraten, der nach ihr suche. Muttaqi rief seinen Stabschef Feda Rahman zu sich und wechselte auf Paschtu einige Worte mit ihm. Dann sagte er: »Wir helfen Ihnen. Die Familie kann mit Ihnen zusammen ausreisen. Feda Rahman steht zu Ihrer Verfügung. Ich auch.« Dann stand er auf und verließ den Raum. Mir fielen Felsbrocken vom Herzen. Die Taliban hielten in dieser Frage Wort. Sie hatten zwar nach der Machtübernahme die Abteilung, die Pässe druckte, geschlossen und die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Doch für uns holten sie sie zurück und warfen die Druckmaschinen an.

Trotz der überraschend großen Hilfsbereitschaft der Taliban ging mir alles zu langsam. Ich musste nach Deutschland zurück. Meine katarischen Freunde und der türkische Botschafter hatten mir doch versprochen, dass sie meinen schnellen Rückflug irgendwie hinkriegen würden. Die Familie Wajeds konnte ja gemeinsam mit meinem Freund Spanta nachkommen. Spanta hatte sich ohnehin zum Chefkoordinator unserer vielfältigen Kontakte entwickelt. Ich unterrichtete ihn, dass ich jetzt nach Deutschland zurückkehren müsse, und bat ihn, die erforderlichen Abschlussgespräche mit den Kataris und den Deutschen allein zu führen. Spanta schaute mich ernst an und sagte: »Ihnen ist klar, dass Wajeds Familie dann nie mehr rauskommt; und wenn sie dem IS über den Weg läuft, ist ihr Schicksal besiegelt. Die Familie muss schnell raus. Das können nur Sie durchsetzen. Das wissen Sie.« Natürlich wusste ich das. Aber ich wusste auch, dass der IS hier auch für mich zunehmend zu einem Problem wurde. Seit Jahren stand ich auf seiner Abschussliste. Das hatten die Terroristen schließlich ganz offen in ihrer Internet-Zeitschrift Dabiq mitgeteilt.

Hinzu kam, dass ich, wenn ich jetzt nicht zurückflog, selbst den Wahlabend verpasste. Kaum jemand würde das verstehen. Inzwischen hatte sich in Deutschland bei den meisten potentiellen Wählern unserer Partei herumgesprochen, dass ich im Wahlkampf-Endspurt gar nicht mehr in Deutschland wäre. Das sprach nicht gerade für ein großes Interesse des Vorsitzenden unserer Partei am Bundestagswahlergebnis. Doch Wajeds Familie war auch mir ans Herz gewachsen. Ich hätte es mir nicht verziehen, wenn ihr etwas zustoßen würde. Ich rief meinen Sohn Frédéric an und erklärte ihm, dass ich vor dem Wahlabend nicht mehr zurückkommen würde. Das Thema Bundestagswahl war für mich gelaufen. Aus und vorbei. Nur wenige werden verstehen, was dieser endgültige Ausstieg aus dem Wahlkampf für mich bedeutete.

Das Gezerre mit der deutschen Regierung

Ab jetzt begann ein schwieriges bürokratisches Ringen um die Ausreise der elf Afghanen. Vor allem mit dem deutschen Auswärtigen Amt. Ein Kampf mit ständigen Rückschlägen. Schon nach wenigen Tagen hatten wir zwar vom afghanischen Außenministerium die erforderlichen Pässe erhalten. Das Ehrenwort des Außenministers hatte eine unglaubliche Wirkung gezeigt. Doch wir brauchten zusätzlich noch eine formelle Ausreisegenehmigung. Die konnten die Afghanen aber erst geben, wenn die katarische Botschaft bestätigte, dass sie die elfköpfige Familie auch ausfliegen würde. Die katarische Botschaft aber erklärte, sie könne die Familie nur dann auf ihre Flugliste nehmen, wenn die deutsche Regierung bestätigte, dass sie die elf Afghanen in Deutschland aufnehmen werde. Das habe die deutsche Regierung bisher nicht getan.

Alles hing jetzt an den Deutschen, für die Wajed jahrelang seine Knochen hingehalten und sein Leben riskiert hatte. Ich rief das Auswärtige Amt in Berlin an und bat, in das sogenannte Lagezentrum, das »Krisenreaktionszentrum«, durchgestellt zu werden. Ich hatte schon auf früheren Reisen gelegentlich die Hilfe des Auswärtigen Amts in Anspruch nehmen müssen. Immer war ich kompetent und freundlich behandelt worden. Doch diesmal war alles anders. Obwohl ich dem zuständigen Beamten im Auswärtigen Amt die Dringlichkeit des Falles schilderte, brüllte er mich unvermittelt an und beendete das Gespräch. Bei weiteren Anrufversuchen legte er sofort auf. Meine Tochter Valérie versuchte daraufhin von Deutschland aus, ins Lagezentrum vorzudringen. Doch auch sie wurde extrem unfreundlich behandelt. Im Grunde war das unterlassene Hilfeleistung. Die Bundesregierung hatte mehrfach öffentlich versprochen, sich engagiert um unsere Ortskräfte in Afghanistan zu kümmern. Jetzt aber, wo sich Wajed und seine Familie in akuter Lebensgefahr befanden und dringend deutschen Schutz brauchten, wurden sie wie Dreck behandelt.

Wie kam es, dass Wajed als hoch gefährdete Ortskraft auf den Listen von BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), Pro Asyl und KAS (Konrad-Adenauer-Stiftung) stand, während das Auswärtige Amt so tat, als kenne es ihn nicht einmal? Von menschlichem Engagement konnte keine Rede sein. Meine katarischen und afghanischen Kontaktpersonen bekamen das Desinteresse des Auswärtigen Amts an der Evakuierung Wajeds leider mit. Ich habe mich richtig geschämt. Wegen des demonstrativen Desinteresses des deutschen Außenministeriums kamen wir einfach nicht weiter, obwohl ich parallel in Katar und in Kabul jeden einschaltete, den ich einschalten konnte. Befreundete Botschafter, Minister, Diplomaten, die Chefs von Fluglinien und weitere einflussreiche Personen. Zeitweise sah es ernsthaft so aus, als müsse sich Wajeds Familie zu Fuß über Pakistan nach Deutschland durchschlagen. Wajeds Blick wurde immer trauriger und ängstlicher. Die Tage vergingen, die Gefahr für Wajeds Familie stieg. Das Auswärtige Amt verhielt sich schändlich.

Überraschende Gespräche mit den Taliban über die Stellung der Frau in der afghanischen Gesellschaft

Die Zeit zwischen den vielen Koordinierungstreffen, die nun notwendig wurden, nutzte ich zur Übergabe der erbetenen Medikamente, die ich in zwei großen Koffern mitgebracht hatte. Und – inzwischen afghanisch gekleidet – zu zahlreichen Gesprächen mit der Zivilgesellschaft. Unter anderen mit dem neuen Chef der Universität Kabul Mohammad Ashraf Ghairat und mit Frauenrechtlerinnen.

Hauptthema war überall das Recht der afghanischen Mädchen und Frauen auf Schul- und Universitätsausbildung. Fast alle meiner Gesprächspartner betonten, dass der Islam die Ausbildung von Frauen ausdrücklich als äußerst wichtig ansah. Aisha, die Frau des Propheten Mohammed, sei hochgebildet gewesen. Mohammed habe sich engagiert für die Rechte der Frauen eingesetzt. Der Prophet sei viel progressiver gewesen als manche prominente Muslime unserer Zeit. Aber es gebe neben dem Islam eben auch die uralte patriarchalische Kultur der Paschtunen, die den Frauen nicht die gleichen Rechte zubillige wie Männern. Diese Kultur sei älter als der Islam und schwer zu überwinden.

Ein besonders langes, mitternächtliches Gespräch führten Spanta und ich mit dem siebenundzwanzigjährigen Anas Haqqani. Er war der jüngere Bruder des von den USA steckbrieflich gesuchten Innenministers Sirajuddin Haqqani, des Chefs des gefürchteten Haqqani-Networks. Anas hatte offiziell kein Amt, galt aber innerhalb der Taliban als einflussreich. Er hatte mehrere Jahre im US-Flughafengefängnis von Bagram gesessen, mehrere Monate davon in brutaler Einzelhaft. Die Amerikaner hatten ihn dabei in einen winzigen Metallkäfig gesperrt, der selbst für einen Hund zu klein gewesen wäre. Er konnte darin weder aufstehen noch sich hinlegen. Die Amerikaner und die Menschenrechte, das sei ein Thema für sich, meinte Anas lächelnd.

Auch er wies auf den großen Unterschied zwischen paschtunisch-patriarchalischer Kultur und dem Islam hin. Er trete uneingeschränkt für gleichen Bildungschancen von Frauen und Männern ein. Seine Schwestern und Cousinen hätten alle studiert. Er würde großen Ärger mit ihnen bekommen, wenn in Zukunft die Ausbildung von Mädchen und Frauen behindert werde. »Das Paradies liegt zu Füßen der Mütter«, sagte er. Wer das nicht verstehe, habe vom Islam nichts verstanden. Er bestritt nicht, dass es in der Taliban-Führung weiter starke Kräfte gebe, denen der männerfreundliche Patriarchalismus wichtiger sei als der frauenfreundlichere Islam. Es gebe in dieser Frage einen harten Machtkampf. Manche paschtunischen Führer argumentierten, ihre Vorfahren hätten bei der Übernahme des Islam nie versprochen, ihre jahrtausendealten kulturellen Überzeugungen aufzugeben. Wir diskutierten bis ein Uhr dreißig nachts.

Lange sprach ich auch mit dem früheren Präsidenten Afghanistans Hamid Karsai. Wir kannten uns von früher. Genauer gesagt: seit über dreißig Jahren. Er meinte, man könne die neuen Taliban nicht mit den Taliban der früheren Jahre vergleichen. Sie hätten durch ihre Auslandsaufenthalte, aber auch durch das Internet ihren Horizont erweitert und viel dazugelernt. Allerdings müssten sie endlich ihre Haltung zu den Frauen korrigieren. Das erreiche die US-Regierung aber nicht damit, dass sie Afghanistans Staatshaushalt stehle. Der werde für die Bezahlung der Lehrkräfte dringend benötigt. Die deutsche Wirtschaft forderte er auf, in Afghanistan zu investieren. Hier gebe es riesige Mengen wertvoller seltener Bodenschätze. Sie seien Trillionen Dollar wert. Die Amerikaner hätten sich in Afghanistan merkwürdigerweise für ökonomische Dinge wenig interessiert. Die geostrategische Lage Afghanistans gegenüber China, Indien und Russland sei ihnen wichtiger gewesen. Der größte Fehler der Amerikaner aber sei gewesen, dass sie mit Waffen gekommen seien. Sie hätten dadurch viele Chancen verspielt.

Der malerische Mandai-Markt

Mehrmals ging ich auf einen der größten und ältesten Märkte Kabuls, den Mandai-Markt. Wie immer ohne Bodyguards. Bunter, vielfältiger kann ein Markt nicht sein. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt.

Trockenfrüchte, Stoffe, schwarze und grüne Teesorten aller Herren Länder, leckere Süßigkeiten, alte und neue Kleidung, Gold- und Silberschmuck, Gewürze, Uhren, Lebensmittel jeglicher Art, Schuhe »Made in Afghanistan«, Werkzeuge, Nähmaschinen, Parfums, Shampoos, Kosmetika und unzählige weitere Waren.

In den verwinkelten Gassen des Marktes versteckten sich Hunderte Geschäfte. In diesem bunten Trubel huschten schwer beladene Lastenträger mit einer Leichtigkeit vorbei, die jeden westlichen Besucher in Staunen versetzen musste. Leider gab es außer mir keine Westler. Immer wieder bot mir einer der Händler ein Glas süßen Tees an. Dankbar nahm ich die Geste an. »Where do you come from?«, wurde ich von jungen und alten Händlern gefragt. Wenn ich »Germany« sagte, strahlten sie. Auch zwanzig Jahre Krieg hatten die Sympathien der Afghanen für uns Deutsche nicht zerstört.

Auch viele Frauen waren auf dem Markt unterwegs. Nur etwa ein Zehntel hatte den Ganzkörperschleier Burka an – überwiegend ältere Frauen, wie man am Gang erkannte. Die meisten trugen nur ein leichtes Kopftuch. Viele waren geschminkt und ohne die angeblich zwingend vorgeschriebene männliche Begleitung. Höflich sprach ich einige der Frauen an. Ich fragte, ob sie nicht fürchteten, wegen ihrer lässigen Kleidung Ärger mit den Taliban zu bekommen. Die meisten schüttelten den Kopf. Einige lachten: »Die sollen ruhig kommen. Eine Burka werde ich nie mehr anziehen.« Vieles war anders, als ich gedacht hatte.

Und vieles war offenbar noch nicht endgültig entschieden. Wichtig wird sein, wie sich der Westen verhalten wird. Ob er dem Land, das während des Kriegs noch ärmer geworden ist, wegen seiner militärischen Niederlage wie üblich den Rücken kehrt. Oder ob er ihm die Hand reicht, um Afghanistan gemeinsam wieder aufzubauen. Die gesamte afghanische Gesellschaft würde von dieser Zusammenarbeit mit dem Westen profitieren. Vor allem die Frauen.

Der sechstausendvierhundert Kilometer entfernte deutsche Wahlkampf

Dass ich in diesen Tagen in Deutschland Wahlkampf führen sollte und dort nach wie vor Plakate meine Reden ankündigten, hatte ich fast vergessen. Aber eben nur fast. Ich wusste, ich durfte meine Mitstreiter in Deutschland nicht ganz hängen lassen. Also ließ ich mich per Zoom zu »meiner« Abschlusskundgebung in Berlin zuschalten. Ungewöhnlich wenig Anhänger waren zu der Veranstaltung gekommen. Die meisten potentiellen Zuschauer wussten, dass ich nicht mehr im Land war und bei »meiner Kundgebung« auch nicht reden würde.

Während einer Wahlkundgebung in Berlin den Spitzenkandidaten aus Kabul zuzuschalten, mochte originell sein. Aber es war nicht geeignet, die Anhänger zu einem energischen Schlussspurt zu motivieren. Selbst ich als Spitzenkandidat fand ja andere Dinge offenbar wichtiger. So erzählte ich über Skype ein wenig über die Lage in Afghanistan. Und etwas verklausuliert über den schwierigen Versuch, die Familie einer afghanischen »Ortskraft«, die für Deutschland gearbeitet hatte, vor der Rache des IS zu schützen. Doch all das war nicht Wahlkampfthema in Deutschland. Ich redete völlig an den Menschen vorbei.

Den Wahlabend am kommenden Tag verfolgte ich ebenfalls