5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DVA

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

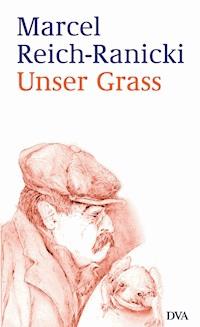

»Befragt nach dem größten lebenden Sprachkünstler in der deutschen Prosa, antworte ich ohne zu zögern: Günter Grass.«

Marcel Reich-Ranicki, der ehemals bekannteste deutsche Literaturkritiker, über Günter Grass, den bekanntesten deutschen Erzähler, und über die Frage, wie weit die Kritik gehen darf und wie weit sie gehen muss.

Der Weg der Freundschaft zwischen beiden war lang, von Bewunderung wie Zweifel geprägt: Im Frühjahr 1958 lernten sie sich in Warschau kennen, Marcel Reich-Ranicki war damals schon Kritiker deutscher Literatur, Günter Grass ein noch unbekannter Dichter. Reich-Ranicki schrieb damals über Grass: »Seine Prosa reißt manchmal hin und provoziert manchmal zum Widerspruch. Aber man kann ihr gegenüber nie gleichgültig sein.« Dieses Buch versammelt sämtliche Texte Marcel Reich-Ranickis über Günter Grass und vervollständigt damit eine 1992 erschienene Aufsatzsammlung. Es nimmt u. a. den Artikel »Der gute Grass und die böse Kritik« auf, der 1994 nach der Verleihung des Großen Literaturpreises der Bayerischen Akademie der Schönen Künste an Grass erschien, die viel diskutierte Kritik Reich-Ranickis über "Ein weites Feld" von 1995 und ein Gespräch Reich-Ranickis mit dem Spiegel von 1999, in dem er sich über sein Verhältnis zu Grass äußerte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Marcel Reich-Ranicki

Unser Grass

Deutsche Verlags-Anstalt

Die Texte vor 1994 erschienen in der Aufsatzsammlung

»Günter Grass« im Ammann Verlag, Zürich, im Jahre 1992.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2003 Deutsche Verlags-Anstalt, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin

epub-Herstellung: Boer Verlagsservice, Grafrath

ISBN 978-3-641-18275-5V002

www.dva.de

Für Andrzej Wirth

in alter Freundschaft

Inhalt

Vorbemerkung

Auf gut Glück getrommelt

Selbstkritik des »Blechtrommel«-Kritikers

Unser grimmiger Idylliker

Bilderbogen mit Marionetten und Vogelscheuchen

Ein deutsches Trauerspiel über ein deutsches Trauerspiel

Poesie im Tageslicht

Eine Müdeheldensoße

Von im un synen Fruen

Gruppe 1647

Ein katastrophales Buch

War Grass ein bulgarischer Spion?

Der Einfaltspinsel in der Rumpelkammer

Der gute Grass und die böse Kritik

… und es muß gesagt werden. Über »Ein weites Feld«

»Ich bedaure nichts« – Ein »Spiegel«-Gespräch

Ein Schuft, wer das für Ironie hält

Ein Buttessen mit Folgen

Banal, populistisch und immer oberflächlich

Jenseits des Schreckens tanzende Paare

Nachweise und Anmerkungen

Zeittafel zu Günter Grass

Zeittafel zu Marcel Reich-Ranicki

Vorbemerkung

Dieses Buch über Günter Grass besteht aus neunzehn Aufsätzen. Der erste erschien am 1. Januar 1960 in der Wochenzeitung »Die Zeit«, der letzte am 30. August 2003 in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Daß ein Kritiker einen zeitgenössischen Schriftsteller über dreiundvierzig Jahre lang kommentierend und polemisierend begleitet, seine Werke lobt und rühmt, beanstandet und ablehnt, aber nie aus dem Auge verliert, geschieht nicht oft. Es zeugt mit Sicherheit zunächst und vor allem vom Rang des Schriftstellers, von dem hier die Rede ist.

Als wir, Grass und ich, uns im Mai 1958 zum ersten Mal sahen, lebte ich in Warschau, wohin mich die Nazis deportiert hatten. Noch war ich in Deutschland, jedenfalls in der Bundesrepublik, so gut wie unbekannt. Noch war Grass ein junger Autor, dessen Anfänge nicht gerade unter einem günstigen Stern standen – seinen ersten Gedichtband, »Die Vorzüge der Windhühner«, hatte die Kritik beinahe ganz ignoriert, sein erstes Stück, »Hochwasser«, war in Frankfurt durchgefallen.

Damals konnten wir nicht ahnen, daß mit dieser Warschauer Begegnung eine langjährige, eine wechselvolle und dramatische Geschichte begann. Sie ist, zumindest in Umrissen, in diesem Buch nachzulesen. Es ist, ohne Umschweife gesagt, auch eine Leidensgeschichte. Beide haben wir gelitten: ich an manchem, was Grass geschrieben hat, er an manchen, nicht wenigen, meiner Kritiken über seine Bücher. Er hat gegen mich gelegentlich politische Vorwürfe erhoben, die mich schmerzten, weil sie aus der Luft gegriffen waren. Aber was er gegen mich schrieb oder in Interviews sagte, war nie Rache, sondern immer Selbstverteidigung, die Verteidigung eines Schriftstellers, der sich ungerecht, ja vielleicht sogar gemein und niederträchtig behandelt fühlte.

Darüber, was Grass mir angetan hat, lohnt es sich nicht zu reden. Denn verglichen mit dem, was ihm von mir angetan wurde, ist es verschwindend wenig. War ich immer ihm gegenüber gerecht? Die Frage scheint mir nahezu absurd. Ein Kritiker, der sich jahrzehntelang über einen Autor äußert und immer gerecht war, ist unvorstellbar.

Nein, die Gerechtigkeit ist nicht Sache der Kritik, die in der Regel unmittelbar, mehr oder weniger spontan auf neue Bücher reagiert. Es ist schon viel, wenn man dem Kritiker subjektive Ehrlichkeit bescheinigen kann. Das Streben nach möglichst makelloser Gerechtigkeit überlasse man den Literarhistorikern. Sie erscheinen auf der Szene, wenn die Schlacht längst geschlagen ist, und können aus der Perspektive von Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten gemächlich urteilen.

Doch will ich nicht verschweigen, daß ich meine im Laufe der Zeit entstandenen Arbeiten über Grass heute mit, um es vorsichtig auszudrücken, gemischten Gefühlen lese. Bisweilen verwundert mich die Strenge und Schärfe dieser oder jener Kritik, manch eine Formulierung scheint mir übertrieben. Gelegentlich frage ich mich, ob meine hier und da spürbare Aufregung denn nun wirklich angebracht oder gar nötig war.

Gleichwohl habe ich in diesen Aufsätzen nichts korrigiert oder retuschiert, ich habe kein einziges Wort geändert. Da aber die einzelnen Aufsätze nicht nur Teile des Ganzen sein sollen, sondern zugleich selbständige Einheiten, die auch allein gelesen werden können und sich allein verantworten, waren Wiederholungen und Überschneidungen nicht immer vermeidbar. Nun wäre es ein leichtes, solche Schönheitsfehler zu beseitigen: Es genügte ja, die Wiederholungen zu streichen. Nur stellte sich heraus, daß dies immer eine Einbuße bedeuten würde, daß ich also den entsprechenden Aufsatz ärmer gemacht hätte. Das wollte ich nicht – und die Leser werden, hoffe ich, für diese Entscheidung Verständnis haben.

Nach jedem Beitrag und überdies im Anhang wird auf das Datum der Erstveröffentlichung verwiesen. Für diesen Zeitpunkt gilt, was ich damals publiziert habe. Ich kann, was ich vor zwanzig oder dreißig Jahren geschrieben habe, nicht revidieren. Warum?

Woher sollte ich denn die Sicherheit haben, daß ich, dem damals Irrtümer unterlaufen sind, mich jetzt nicht wieder irre? Und müßte ich nicht eine jetzt eventuell berichtigte Kritik nach Verlauf weiterer Jahre abermals überarbeiten?

Die Weigerung, eine alte Kritik aus heutiger Sicht zu ändern, hat nichts mit Hochmut zu tun, vielmehr eher mit der Einsicht in die Grenzen meiner literarkritischen Möglichkeiten. Das soll heißen: Mein heutiges Urteil würde natürlich anders ausfallen als das frühere, aber ich kann nicht wissen, ob es wirklich richtiger wäre.

Eine ganz andere Situation ist gegeben, wenn ein Kritiker ein von ihm beurteiltes Buch nach Jahren noch einmal liest, jetzt einen gänzlich anderen Eindruck gewinnt, doch nicht etwa seine frühere Kritik revidiert, sondern eine neue schreibt. Ich habe dies getan, der entsprechende Aufsatz (die »Blechtrommel« betreffend) ist in diesem Buch zu finden.

Die Zweifel an meinen Arbeiten über Grass haben mich – wie man sieht – nicht gehindert, diese Arbeiten noch einmal den Lesern vorzulegen. Vielleicht deshalb, weil ich hoffe und glaube, daß meine Bemühungen um das Werk dieses so ungewöhnlichen Schriftstellers letztlich, ungeachtet aller Irrtümer und Fehleinschätzungen, der deutschen Literatur der Gegenwart gedient haben und wohl nach wie vor dienen können.

Übrigens: Ich hätte, heißt es vorher, an manchem aus der Feder von Grass gelitten. Daß mir aber vieles von ihm bereitet hat, was Literatur bereiten sollte, nämlich Freude und Vergnügen, das versteht sich wohl von selbst. Sonst hätte ich ihn doch nicht immer wieder gelesen und jedes seiner Bücher ungeduldig erwartet. Gerade habe ich seinen Gedichtband »Letzte Tänze« ergriffen zur Kenntnis genommen. Und schon warte ich wieder, warte ich weiter.

Frankfurt am Main, im August 2003

M. R.-R.

Auf gut Glück getrommelt

Der zweiunddreißig Jahre alte Günter Grass, dessen ungewöhnlich lauter und in die Länge gezogener Trommelwirbel den Enthusiasmus fast der gesamten deutschen Kritik hervorgerufen hat, ist tatsächlich ein geborener, wenn auch vorläufig noch keineswegs ein guter Erzähler. Ein origineller und überdurchschnittlicher Schreiber, ganz gewiß; aber doch von der Sorte jener geigenden Zigeunervirtuosen, deren effektvolles Spiel das Publikum zu hypnotisieren vermag.

Zigeunermusik in allen Ehren: sie ist urtümlich und wild, leidenschaftlich und zügellos, strotzt von Vitalität und elementarer Musikalität. Die scheinbar mühelos beherrschte Technik imponiert nicht weniger als das unverfälschte Temperament, die häufigen Tricks werden mit Beifallsstürmen belohnt. Bisweilen wird man von dem Geiger – vor allem wenn man etwas getrunken hat – ganz und gar überwältigt. Und was wäre dagegen einzuwenden? Überhaupt nichts. Die Sache wird erst bedenklich, wenn man virtuose Darbietungen dieser Art mit Kunst zu verwechseln beliebt.

Dem Erzähler sprudelt es nur so von den Lippen. Da gibt es mitunter Wortkaskaden von außerordentlicher Vehemenz und großartigem Schwung. Wenn er eine gute Stunde hat, dann hämmert und trommelt er mit einer Wut und einem rhythmischen Instinkt, daß es einem beinahe den Atem verschlägt. Man freut sich bei diesen Furiosos, daß einer in deutscher Sprache so penetrant und geschickt schmettern kann. Es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Nicht selten ist das Feuer dieser Prosa echt. Aber von dem Wasser ist allzuviel da – und wir haben es nicht immer mit sauberem Wasser zu tun.

Seine große stilistische Begabung wird dem Grass zum Verhängnis. Denn er kann die Worte nicht halten. Sie gehen mit ihm durch. Er wird immer wieder geschwätzig. Wäre der Roman um mindestens zweihundert Seiten kürzer, er wäre – wenn auch sicher kein bedeutendes Werk – doch weit besser. Im Klappentext heißt es: »Von der Fülle an Stoff, die er allein in der »Blechtrommel«1 mitteilt, lebt mancher Romancier ein Leben lang.« Das stimmt haargenau, nur daß es in der Literatur viel weniger auf die mitgeteilte »Fülle an Stoff« ankommt als darauf, was ein Schriftsteller aus dem Stoff zu machen weiß.

Viele seiner Einfälle verarbeitet Grass überhaupt nicht – in dem überladenen Prosagebilde treffen wir immer wieder auf unverdaute und vielleicht auch unverdauliche Brocken. Und da die »Blechtrommel« von der anekdotischen Szene lebt, werden dem Autor seine Lust am Fabulieren und seine manchmal bewundernswerte Phantasie schließlich zum Verhängnis. Von der Kunst des Weglassens scheint er vorerst keinen Schimmer zu haben.

Grass ist auch ein Mann mit sehr originellem, meist makabrem Humor und mit viel Witz. Manche Witze sind auf bestem kabarettistischem Niveau. Aber wenn einer über siebenhundert Seiten lang um jeden Preis witzig sein will und an fast chronischer Geschmacklosigkeit leidet, müssen ihm natürlich zahllose schäbige Witzeleien unterlaufen. Auch sein Humor wird ihm zum Verhängnis.

Das Ganze ist als satirisches, zeitkritisches Gemälde der Jahre 1924 bis 1954 gedacht. Der in einer Irrenanstalt befindliche Oskar Matzerath erzählt die Geschichte seines Lebens. Von einem Entwicklungsroman in klassischem Sinne kann nicht die Rede sein, denn Oskar »gehörte zu den hellhörigen Säuglingen, deren geistige Entwicklung schon bei der Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen muß«.

Im Alter von drei Jahren beschließt Oskar, nicht mehr zu wachsen – er bleibt also vierundneunzig Zentimeter groß. Was soll dieser monströse Zwerg-Held? Nun, zunächst reizte Grass wohl der uralte, vom Film zu Tode gerittene Märchentrick, eine phantastische Figur in eine streng realistisch geschilderte Welt einzuführen. Überdies wollte er vermutlich die Perspektive des völlig unvoreingenommenen und höchst scharfsichtigen Beobachters verwerten, der – da er von allen für ein Kleinkind gehalten wird – außerhalb der gezeigten Welt steht, doch stets zu ihr Zugang hat. Oskar wurde also – um das kleinbürgerliche Milieu in Danzig vor und während des Krieges zu beobachten – mit einer Art Tarnkappe versehen.

Der Einfall ist nicht übel; leider vermochte Grass nicht viel aus ihm zu machen. Nur in einer einzigen Szene war ihm die Zwergfigur des Helden zu einem allerdings glänzenden Effekt nützlich. Während einer Nazi-Kundgebung versteckt sich der Kleine mit seiner Trommel unter der Tribüne, auf der HJ-Trommler postiert sind. Da ein Mikrophon in der Nähe ist, gelingt es dem trommelnden Oskar, die offiziellen Trommler durcheinanderzubringen, die statt der vorgeschriebenen Marschrhythmen schließlich einen Charleston trommeln, wodurch die ganze Kundgebung kläglich zusammenbricht. Das ist großartig geschrieben. Welch ein Sketch! Aber ach, ein Sketch nur!

Phantasie ohne epischen Atem ist im Roman verhängnisvoll. So wird beispielsweise Oskar mit der Gabe ausgestattet, durch seine schrille Stimme Glas zu zerbrechen. Diese Fähigkeit ist zunächst nur Abwehrwaffe des Zwergs gegen die verachtete Welt der Erwachsenen. Da das Verteidigungs-Singen mit der Zeit langweilig wird, läßt Grass seinen Helden später Schaufenster von Juwelierläden zerschreien, um verschiedenen Personen Diebstähle zu ermöglichen. Was hätte ein wirklicher Romancier aus diesem kuriosen Einfall gemacht! In der »Blechtrommel« dient er allenfalls zu einigen ziemlich banalen Bemerkungen über die Unehrlichkeit der Menschen.

Schließlich läßt Grass die ganze Glaszersingerei fallen, denn für die Darstellung der Nachkriegsabenteuer Oskars scheint sie ihm nicht mehr nützlich zu sein. Die Handlung spielt jetzt vor allem in Düsseldorf, der Held schlägt sich als Steinmetz, Malermodell und Jazz-Musiker durch. Da für diese nicht ungewöhnliche Laufbahn ein Zwerg nicht brauchbar war, läßt Grass seinen Oskar ganz einfach um noch dreißig Zentimeter wachsen und versieht ihn bei dieser Gelegenheit mit einem Buckel.

Die Vision der Hunger- und Wirtschaftswunder-Jahre ist schon ganz und gar schwunglos und uninteressant.

Aber plötzlich hat Grass wieder einen bewundernswerten Einfall. Ein elegantes Lokal wird gezeigt, das die Gäste nur dazu aufsuchen, um gemeinsam Zwiebeln zu schneiden, wodurch sie erreichen, »was die Welt und das Leid dieser Welt nicht schafften: die runde menschliche Träne … Da wurde endlich wieder einmal geweint. Anständig geweint, hemmungslos geweint.«

Dieser Szene möchte Grass aber unbedingt eine zusätzliche (höchst überflüssige) Pointe aufsetzen. Dank der hypnotisch wirkenden Trommelei Oskars werden die Gäste in ihre Kinderzeit versetzt. Sie sind entzückt und »befriedigten ein Kleinkinderbedürfnis, näßten, alle, die Damen und die Herren näßten … pißpißpißpiß machten sie, näßten alle die Höschen und kauerten sich dabei nieder«.

Den Vorgängen des Urinierens und Erbrechens widmet Grass immer wieder seine besondere Aufmerksamkeit. Er schildert auch einen Notzuchtversuch an einer religiösen Holzfigur und berichtet, wie sein im Schrank versteckter Held onaniert.

Wir sind durchaus nicht schockiert. Nichts Menschliches und Allzumenschliches braucht der Schriftsteller zu umgehen. Aber er muß uns durch sein Werk überzeugen, daß die Berücksichtigung dieser Vorgänge notwendig oder zumindest nützlich war. Das vermag Grass nicht. Die meist präzisen und bisweilen wollüstigen Schilderungen seiner Art ergeben nichts für seine Zeitkritik.

Auch ist die geradezu kindische Wonne, die dem Autor seine Provokationen bereiten, recht bedenklich. Sartre sagte einmal, die Worte des Schriftstellers seien »geladene Pistolen« und der Schriftsteller müsse »wie ein Mann auf ein Ziel schießen und nicht wie ein Kind auf gut Glück, mit geschlossenen Augen und nur, um vergnügt das Knallen zu hören«.2

Gewiß hält Grass die Augen nicht geschlossen. Manche seiner bissigen Gedichte schienen von wirklichem Nonkonformismus zu zeugen. In der Blechtrommel lenkt ihn jedoch eine ungebändigte Phantasie meist von der wesentlichen Problematik der letzten Jahrzehnte ab. Das »Knallen«, das ihm unendliche Freude bereitet, ist nur Trommelei – und die Trommel ist aus Blech. Die Echtheit der Aggressivität wird oft in Frage gestellt, und die Auseinandersetzung mit der Zeit wird von Spielereien oder Schaumschlägereien verdrängt.

Was wird aus dem Grass werden? Ja, wenn er Schauspieler wäre, würde man sagen, dieser wilden Begabung solle sich sofort der beste und energischste deutsche Regisseur annehmen. Aber für Schriftsteller gibt es bekanntlich weder Regisseure noch Lehrmeister. Sie müssen ganz allein mit sich fertig werden. »Die Blechtrommel« ist kein guter Roman, doch in dem Grass scheint – alles in allem – Talent zu stecken. Er muß mit den Feinden seines Talents kämpfen – sie sind in seiner eigenen Brust zu finden. Wir wünschen ihm sehr, sehr viel Glück.

1960

Selbstkritik des »Blechtrommel«-Kritikers

Natürlich sind mir in meiner literarkritischen Arbeit allerlei mehr oder weniger ernsthafte Irrtümer unterlaufen. Man sollte jedoch zwei Arten von Irrtümern unterscheiden. Zunächst einmal gibt es Fehler, Versehen und Mißverständnisse, die auf ein Versagen zurückzuführen sind. Wahrscheinlich könnte nur ein Psychoanalytiker die Ursache derartiger Fehlleistungen ermitteln. Sie betreffen in der Regel Einzelheiten und Teilaspekte des betrachteten Gegenstandes, können aber in extremen Fällen zur falschen Beurteilung ganzer Bücher führen. Also darf man derartige Irrtümer nicht unterschätzen, doch geht aus ihnen kaum mehr hervor als die Erkenntnis, daß auch Kritiker Menschen sind.

Ungleich wichtiger scheinen mir jene Irrtümer zu sein, denen nichts Zufälliges anhaftet und die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Anschauungen des Kritikers stehen, die also durch diese Anschauungen ermöglicht, wenn nicht gar verursacht wurden. Von solchen Irrtümern in meiner Arbeit – und nicht von gelegentlichen Verwechslungen oder Mißverständnissen – möchte ich hier sprechen.

Ich bin Anhänger einer engagierten Literatur. Ich glaube, daß Schriftsteller sich nicht damit begnügen dürfen, das Leben mit reizvollen Arabesken zu schmücken und allerlei Ornamente beizusteuern. Ich glaube, daß es ihre Hauptaufgabe ist, bewußt in einer bestimmten Richtung zu wirken, also auf ihre Zeitgenossen Einfluß auszuüben. Daher suche ich in der Literatur, zumal in der erzählenden Prosa, vor allem die Auseinandersetzung mit den großen moralischen Fragen der Gegenwart.

Die Kritik ist aber – wie es in dem Goethe-Essay von Curtius heißt – nichts anderes als »die Form der Literatur, deren Gegenstand die Literatur ist«.1 Wer also vom Romancier oder Dramatiker erwartet, daß er sich engagiert, muß es ebenfalls vom Kritiker fordern: Auch den Kritiker verpflichtet die Auseinandersetzung mit den zentralen moralischen, philosophischen und ideologischen Problemen unserer Zeit. Hierdurch können jedoch gefährliche Irrtümer entstehen – dann nämlich, wenn der engagierte Kritiker dem Autor, der gewichtige Fragen behandelt und dessen Anschauungen ihm willkommen sind, einen besonderen Preisnachlaß für die künstlerische Leistung gewährt.

Zugleich fordert der Begriff »engagierte Kritik« eine eindeutige Stellungnahme zu den literarischen Phänomenen der Gegenwart. Der Kritiker muß sich entscheiden können, er hat klar »ja« oder »nein« zu sagen und das Risiko, das mit einem solchen Votum verbunden ist, auf sich zu nehmen. Wer dieses bisweilen große Risiko scheut, soll sich einen anderen Beruf aussuchen.

Selbstverständlich gibt es auch Bücher, auf die teilweise mit einem bedächtigen »Nein« und teilweise mit einem zögernden »Ja« reagiert werden muß. Aber ihre Zahl ist nicht so groß, wie die Lektüre der Kritiken in der Bundesrepublik vermuten läßt. Unser literarisches Leben strotzt von vorsichtigen »Jein«-Sagern. Bevor sie sich über ein Buch äußern, warten sie erst einmal zehn andere Rezensionen ab und sichern sich dann noch nach allen Seiten ab.

Nicht weniger schädlich sind die konsequenten Alleslober, die ewigen Hymniker, die das Vertrauen der Leser zur Kritik untergraben. Als derartige Alleslober erweisen sich häufig Romanciers und Lyriker, die Buchbesprechungen schreiben. Diese »Sonntagsjäger« der Kritik möchten sich niemanden verärgern, denn sie sehen in jedem Autor einen potentiellen Rezensenten des Romans oder Gedichtbands, an dem sie gerade arbeiten.

Die Irrtümer der »Jein«-Sager fallen kaum auf; es handelt sich ja meist – da sie zu feige sind, um sich festzulegen – nur um halbe Irrtümer. Den Alleslobern wiederum gelingt es häufig, besonders krasse Fehlurteile zu vermeiden, weil sie in der Regel – abgesehen von den Hymnen, die sie den tatsächlich guten Büchern widmen – nicht das ganz Schlechte hochloben, sondern das Farblos-Mittelmäßige.

Der Kritiker hingegen, der sich einem Kunstwerk mit voller Verantwortung stellt, der seine Überzeugung dem Leser ungeschminkt mitteilt und seine ganze kritische Autorität für oder gegen ein Buch in die Waagschale wirft, wird am meisten vom Irrtum bedroht. Mephisto sagt jedoch im zweiten Teil des »Faust«: »Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand.« So meine ich, daß sogar die irrtümlichen Urteile der engagierten Kritiker nützlicher sind als die unverbindlichen und lauwarmen Äußerungen der »Jein«-Sager – von den opportunistischen oder verlogenen Besprechungen der Alleslober ganz zu schweigen.

Nun werden aber Urteile von Richtern gefällt – in der Tat bezeichnet man Kritiker oft als Kunstrichter. Ich für meinen Teil muß dagegen protestieren. Sosehr ich hoffe, ein engagierter Kritiker zu sein, so wenig möchte ich mit einem Richter verglichen werden. Ich trete, glaube ich, in einer ganz anderen Rolle auf. Nicht Urteilssprüche sind meine Kritiken, sondern Plädoyers.

Zunächst bin ich verpflichtet, den Autor, dessen Buch ich rezensiere, zu verteidigen. Mit Geduld, mit liebevoller Teilnahme, mit Herzlichkeit muß ich sein Werk untersuchen. Ich muß es mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln zu seinen Gunsten deuten und dem Leser so vorteilhaft wie möglich präsentieren. Ich habe, wenn es um seine schwachen Seiten geht, auf mildernde Umstände hinzuweisen. Und es ist meine Hauptaufgabe, alle diejenigen ästhetischen, intellektuellen und moralischen Aspekte und Motive seines Werkes zu betonen, die ihm, dem Autor, die Anerkennung, die Sympathie, vielleicht sogar die Liebe des Publikums sichern können. Kurzum: Mein Autor ist mein Mandant, mein Klient, mein Schützling. Ich habe ihm zu dienen, seine Sache zu vertreten.

Aber hätte ich nur diese eine Funktion – meine Arbeit wäre weit einfacher. Der Verteidiger muß jedoch zugleich ein Ankläger sein. In wessen Namen klage ich eigentlich an? Des Publikums? Gewiß nicht, denn ich habe vom Publikum keinerlei Auftrag erhalten. Im Namen der Zeitung, für die ich schreibe? Nein. Die Redaktion darf auf die Tendenz meiner Kritik keinen Einfluß ausüben. Der Kritiker repräsentiert nur sich selber – und nicht etwa ein Kollektiv.

In wessen Namen also klage ich an? Die ehrliche Antwort auf diese Frage klingt pathetisch: im Namen der Literatur. Ich muß jede Seite des neuen Werks mißtrauisch lesen, ich muß es hartnäckig anzweifeln. Ich habe alles Schwache, Fragwürdige und Schlechte im Gegenstand der Betrachtung zu suchen. Es ist meine Aufgabe, dem Autor auf die Schliche zu kommen, ihn zu entlarven. Im Interesse der Literatur kann ich nicht zu streng sein. Mein Schützling ist auch mein Opfer.

Zwei Seelen wohnen also in des Kritikers Brust, in zwei Rollen tritt er gleichzeitig auf: als Rechtsanwalt und als Staatsanwalt. Das Ergebnis des Kampfes dieser beiden Seelen, des Gefechts auf dem Feld derartiger dialektischer Spannungen, die Summe der beiden Plädoyers, des verteidigenden und des anklagenden – das ist die Kritik, die dem Leser dienen will und dem Autor, der Literatur und unserer Zeit. Die Urteile hingegen werden, meine ich, nicht von uns, den Kritikern, gefällt, sondern später einmal von den hohen Richtern, den Literaturhistorikern.

Wer das Amt des Kritikers in diesem Sinne auffaßt, wer eine lebendige, militante, dialektische Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur anstrebt, wer mutige und eindeutige Sofortreaktionen der Kritik fordert – der muß mit Irrtümern rechnen, der muß sie in Kauf nehmen. Denn oft bedarf das Plädoyer bereits nach wenigen Jahren einer Korrektur. Nach abermaliger Lektüre erscheint der Roman oder der Erzählungsband in einem anderen Licht. Der Kritiker sieht, daß er bei der ersten Begegnung mit dem Buch dem Ankläger oder dem Verteidiger in seiner Brust zuwenig Widerstand geleistet hat. Aus heutiger Sicht war sein damaliges Plädoyer irrtümlich. Und es ist sehr bedauerlich, daß wir Kritiker uns nur selten zu einer so belehrenden Selbstkontrolle unserer beruflichen Tätigkeit entschließen können oder wollen.

Am 1. Januar 1960 brachte »Die Zeit« meine Kritik des Romans »Die Blechtrommel« von Günter Grass. Ich sagte damals, der Anfänger Grass sei ein ungewöhnlicher, ein überdurchschnittlicher Erzähler, ich rühmte seinen originellen Humor, seine bewunderungswürdige Phantasie und seine sprachliche Kraft. Andererseits schrieb ich – übrigens weit ausführlicher – über das alles, was mir an der Blechtrommel fragwürdig oder geradezu schlecht zu sein schien. Ich meinte, der Autor habe von der Kunst des Weglassens keinen Schimmer und sei sogar geschwätzig. Ich bedauerte, daß er seine teilweise großartigen Einfälle episch auszuwerten nicht imstande sei. Ich beanstandete Geschmacklosigkeiten und Schaumschlägereien, ich warf Grass vor, er habe es bisweilen darauf abgesehen, die Leser um jeden Preis zu schockieren, ihm sei hier und da an einem primitiven Bürgerschreck gelegen, der die Ernsthaftigkeit und die Aggressivität seines Buches in Frage stelle.

Das alles war im großen und ganzen richtig. Dennoch könnte ich diese Kritik nicht mehr unterschreiben. Ich würde heute die Akzente anders setzen und mich insbesondere mit dem Neuartigen in der Prosa von Grass viel eingehender befassen. Warum habe ich es damals nicht getan? Und warum zeichnet sich meine Kritik durch einen besonders gereizten und enragierten Ton aus? Mich hatte die leidenschaftliche, ja wilde Kraft dieses Erzählers beeindruckt. Aber er hatte mich zugleich enttäuscht. Ich konnte mich nicht damit abfinden, daß Grass seine Vitalität nicht gezügelt und sein Temperament nicht beherrscht hatte. Ich meinte, hier werde eine große Begabung verschleudert. Ich hielt es für meine Pflicht, den Autor zu warnen und das Publikum zur Skepsis aufzurufen. Daher habe ich in meinem Plädoyer vor allem den Ankläger sprechen lassen – und ebendadurch wurden die Proportionen entstellt.

Aber ich muß meiner vor drei Jahren geschriebenen Kritik noch etwas vorwerfen. Es handelt sich um den Helden der »Blechtrommel«. Warum hat Grass einen monströsen Zwerg in den Mittelpunkt gestellt? Ich schrieb, es habe ihn gereizt, »eine phantastische Figur in eine streng realistisch geschilderte Welt einzuführen«. Weiter hieß es in meiner damaligen Kritik: »Überdies wollte er vermutlich die Perspektive des völlig unvoreingenommenen und höchst scharfsichtigen Beobachters verwerten, der – da er von allen für ein Kleinkind gehalten wird – außerhalb der gezeigten Welt steht, doch stets zu ihr Zugang hat. Oskar wurde also … mit einer Art Tarnkappe versehen.«

Das war alles richtig. Und doch bin ich der Gestalt des Helden und somit der Konzeption des Romans »Die Blechtrommel« mit diesen Bemerkungen nicht gerecht geworden. Denn Oskar protestiert physiologisch und psychisch gegen die Existenz schlechthin. Er beschuldigt den Menschen unserer Zeit, indem er sich zu seiner Karikatur macht. Der totale Infantilismus ist sein Programm. Er verkörpert jenseits aller ethischen Gesetze und Maßstäbe die absolute Inhumanität. Das hätte ich damals schreiben sollen. Ich habe es leider nicht geschrieben.

So muß ich gestehen, daß meine private literarkritische Methode – wenn dieses Wort nicht viel zu hoch gegriffen ist – Irrtümer keineswegs ausschließt, ja sie mitunter sogar begünstigt. Und doch sehe ich keine andere Möglichkeit, keinen besseren Weg zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit der Gegenwartsliteratur als die unentwegte kritische Diskussion mit den Autoren. Oder richtiger gesagt: mit ihren Werken. So will ich nicht als Kunstrichter urteilen, sondern weiter Plädoyers schreiben – des Verteidigers wie des Anklägers. Als Trost bleibt die stille Hoffnung, die heimliche Zuversicht, daß auch die Irrtümer, die der Kritik auf der Suche nach der Wahrheit unterlaufen, letztlich doch der Literatur dienen.

Brechts Held, der Herr Keuner, wurde gefragt, woran er arbeite. Er antwortete: »Ich habe viel Mühe, ich bereite meinen nächsten Irrtum vor.« Das gilt auch für Kritiker, jedenfalls für mich. Sollte also der Westdeutsche Rundfunk in Zukunft noch einmal eine Sendereihe »Selbstkritik der Kritiker« veranstalten, dann werde ich gewiß – sosehr ich es auch vermeiden möchte – mit neuen Irrtümern zur Verfügung stehen.

1963

Unser grimmiger Idylliker

Von unten her wird die Welt gezeigt – im spanischen Schelmenroman des sechzehnten Jahrhunderts eben so wie in der »Blechtrommel«, mit der Günter Grass im Jahre 1959 seinen schriftstellerischen Ruhm begründet hat. Bei den alten Spaniern ist der Blickwinkel des Ich-Erzählers und Helden vor allem von seiner gesellschaftlichen Position abhängig: Er steht in der Regel auf der niedrigsten Sprosse der sozialen Leiter. Mithin bestimmt sein Stand seine Sicht. Nicht so bei Grass, wenngleich er dem klassischen Schelmenroman viel zu verdanken hat Er faßt die traditionelle Perspektive seiner literarischen Ahnen im wörtlichen Sinne auf: Oskar Matzerath, der Held der Blechtrommel, betrachtet die Welt tatsächlich von unten. Denn er mißt nur vierundneunzig Zentimeter.

Aber sein Verhältnis zum Dasein ist nicht etwa durch seine Körpergröße bedingt. Hingegen wird seine Körpergröße – so absonderlich dies auch klingen mag – durch seine Haltung verursacht. Schon bei der Geburt ist seine geistige Entwicklung abgeschlossen. Daher kann ihm das Leben bereits im ersten Augenblick mißfallen – eigentlich noch bevor er von der Hebamme abgenabelt wurde. Und drei Jahre später beschließt er, keinen Fingerbreit mehr zu wachsen. Er bleibt nicht nur körperlich ein Dreijähriger. Er demonstriert der Umwelt auch den Habitus eines kleinen Kindes.