13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: SCM Hänssler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Lasst uns Wunder in der Schöpfung entdecken! "Lieber Gott, bitte mach mich zu deinem Werkzeug, damit ich irgendwie irgendwo etwas verändern kann." Ein schlichtes Gebet, das der 12-jähriger Tony Rinaudo an den Schöpfer von Himmel und Erde schickt. Bis heute motiviert ihn dieser Wunsch bei allem, was er anpackt - und das ist Einiges! Er entdeckte das Wunder, dass die Wurzeln ehemals gerodeter Bäume in Wüstenregionen unterirdisch immer noch lebten. Und dass diese Bäume "wiederbelebt" werden können. Das ist der Schlüssel für das Ende von Dürren, Wüstenbildung und Hunger. Tonys Leben erzählt von ökologischem Engagement, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, weil Gott uns die Schöpfung anvertraut hat. Es erzählt von einer großen Liebe zu den Menschen – und natürlich zu Bäumen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 308

Ähnliche

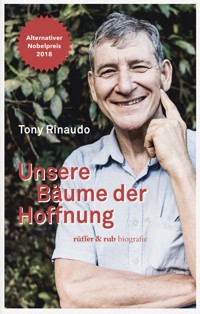

TONY RINAUDO

UNSERE BÄUME DER HOFFNUNG

Wie ein Mann die Wunder der Schöpfung nutzbar macht, um den Hunger zu besiegen

Aus dem australischen Englisch von Corinna von Ludwiger

SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.

ISBN 978-3-7751-7576-0 (E-Book)

ISBN 978-3-7751-6162-6 (lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck

Tony Rinaudo: Unsere Bäume der Hoffnung

Copyright der überarbeiteten Lizenzausgabe:

© 2022 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH

Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen

Internet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]

Copyright der deutschsprachigen Originalausgabe:

© rüffer & rub Sachbuchverlag GmbH, Zürich

Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelzitate dieser Ausgabe entnommen: Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen.

Des Weiteren wurde verwendet:

Zürcher Bibel © 2007 Verlag der Zürcher Bibel beim Theologischen Verlag Zürich. (ZB)

Übersetzung: Corinna von Ludwiger

Umschlaggestaltung: Sybille Koschera, Stuttgart

Titelbild: Silas Koch, © World Vision

Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach

Für meine liebste Liz, die in ihrer Liebe und Unterstützung nie wankte und meine Vision von Anfang an teilte Für meine Kinder Ben, Melissa, Daniel und Sarah, die immer wieder Geduld mit ihrem allzu oft abwesenden Vater hatten

INHALT

Über den Autor

Vorwort von Christoph Waffenschmidt

Vorwort von Volker Schlöndorff

1 | Von kahlen Hügeln und Asthöhlen

Das Gebet eines Kindes

Wurzeln

Richard St. Barbe Baker – ein Mann der Bäume

2 | Die Auswahl ist groß

Vorbereitungen auf das neue Leben

Das Bible College in Neuseeland

Bekehrung – eine Herzensangelegenheit

Elternglück und letzte Vorbereitungen für Niger

3 | Nach Hause kommen

Die Republik Niger

Hausa sprechen wie ein Esel aus Kano

Klänge aus Afrika

Maradi Farm School

Gesundheit, und nie mehr Pfannkuchen

Am richtigen Ort

Ein Besuch in Abalak

4 | Die Entdeckung des unterirdischen Waldes

Wie man aus Feinden Freunde macht

Beschämend einfach

Bäume als ertragreiche Pflanzen erkennen

5 | Verschwende nie eine gute Krise

Wenn Hunger den Alltag bestimmt

»Möge Ihr Gott Ihnen helfen.«

Weihnachten im Jahr der Hungersnot

Ein Jahr der Zäsur

Die Wiederbelebung der Hoffnung

6 | Bäume drängen die Wüste zurück

Grüner Hunger

Eine Idee, deren Zeit gekommen war

Das Wiederaufforstungsprojekt von Humbo

FMNR-Hub beschleunigt die Verbreitung

Mit Liz zusammen unterwegs

Einige prägende Menschen der FMNR-Bewegung

Vom Projekt zur Bewegung

7 | Vom Teufelskreis zum Gotteswerk

FMNR auf einer ganz neuen Stufe

Keine Zeit zu verlieren

Wie man die Welt wieder begrünt

Ein wunderbares Ergebnis

Anhang

World Vision

FMNR

Bibliografie

Danke

Bildnachweis

Anmerkungen

ÜBER DEN AUTOR

TONY RINAUDO (Jg. 1957) arbeitet seit 1999 für »World Vision Australia«. Der Agrarwissenschaftler entwickelte eine innovative Methode (FMNR) zur Wiederaufforstung von Wüsten und Steppenland. Dafür wurde ihm 2018 der »Right Livelihood Award« – auch als »Alternativer Nobelpreis« bekannt – verliehen. Tony ist verheiratet mit Liz und Vater von vier Kindern.

März 2017 in Humbo, Südäthiopien – In der Region sind mehr als 2 500 Hektar Wald auf zuvor verdorrtem Land neu gewachsen. 13 Wasserquellen, die versiegt waren, sprießen nun wieder. Christoph Waffenschmidt hockt an einer der Quellen, die nun wieder die Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser versorgen.

VORWORT

von Christoph Waffenschmidt

»Es geht in erster Linie darum, die Köpfe der Menschen wieder zu begrünen«, betont Tony Rinaudo, der Waldmacher, immer wieder.

Ich begegnete Tony Rinaudo erstmals auf einer gemeinsamen Reise in Äthiopien, noch bevor er 2018 den Alternativen Nobelpreis gewann. Selten ist mir ein Mensch wie Tony begegnet. In seiner bescheidenen Art hat er die ihm ganz eigene Fähigkeit, Hoffnung zurückzugeben und seine Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann zu ziehen.

Als Vater macht mir der Klimawandel große Sorgen. Als Vorstandsvorsitzender der Kinderhilfsorganisation World Vision Deutschland beobachte ich seit Jahren, wie die Naturkatastrophen in unseren weltweiten Projektgebieten zunehmen. Durch heftige Stürme und ständig wiederkehrende Dürren ist die Zahl der hungernden Menschen in den letzten Jahren wieder angestiegen. Auch die Hoffnungslosigkeit nimmt in vielen Gegenden weiter zu. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, kommt es vermehrt zu Krisen und Kriegen. Immer mehr Menschen verlassen ihre Heimatregionen und machen sich auf den Weg in die reicheren Länder, weil sie keine Zukunft für sich und ihre Kinder sehen.

In seinem Buch beschreibt Tony seine erstaunliche Geschichte: wie er als kleiner Junge über die Umweltzerstörung in seiner Heimat Australien schockiert war und dann zum Entdecker einer einzigartigen Methode der regenerativen Wiederaufforstung wurde. Die Methode wird FMNR (Farmer Managed Natural Regeneration ) genannt, basiert auf der Existenz von gesundem Wurzelwerk im Boden und könnte einen massiven positiven Einfluss auf das Klima haben. Tonys Entdeckung ist fundamental wichtig für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wir brauchen eine weltweite Wiederaufforstungsbewegung, damit auf unserer wunderschönen Erde Menschen und Tiere weiterleben und alle Generationen ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen können.

Tony Rinaudo verbrachte viele Jahre mit Frau und Kindern in dem afrikanischen Land Niger und versuchte dort verzweifelt mit der Anpflanzung von Bäumen eine Wiederaufforstungsbewegung in Gang zu setzen. Dies misslang zunächst, da fast alle Bäume vertrockneten. Eines Tages entdeckte er im Wüstensand kleine, grüne Büschel und erkannte, dass es sich um Triebe von Bäumen handelte, die immer wieder versuchten, aus den alten Wurzeln neu auszutreiben. Dies war die Geburtsstunde der FMNR-Methode. In seinem Buch erzählt er davon, wie es zu dieser Entdeckung kam, die zum Wendepunkt seiner Arbeit wurde. Und er gibt relevante Erfahrungswerte, warum sie die Grundlage für eine schnelle, einfache und kostengünstige weltweite Wiederaufforstungsbewegung sein könnte. FMNR funktioniert inzwischen auch in manchen Wüsten, in denen es früher Wälder gab, zum Beispiel in Somaliland.

In Niger haben die Menschen ein Sprichwort: »Wenn Sie die Ohren des Esels am Horizont sehen, können Sie sicher sein, dass der Schwanz folgen wird.« So wie bei diesem Sprichwort ist es auch mit FMNR. Wenn man einen Trieb aus einem trockenen Boden kommen sieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein ganzer Baum im Boden schlummert. Das Wundervolle an der Technik ist auch, dass Tausende Bäume wieder wachsen, die ehemals in einer Region beheimatet und somit an das Klima der jeweiligen Gegend angepasst sind. Viele dieser Bäume liefern gesunde Früchte, Gemüse und wertvolle Medizin oder schützen vor Ungeziefer.

Auf der Reise mit Tony in die Region Humbo in Süd-Äthiopien standen wir auf einem grünen, bewaldeten Hügel, der noch vor etwa 15 Jahren völlig vertrocknet war. Hier hatte es viele Jahre lang immer wieder Hungersnöte gegeben. Tausende Menschen und Kinder verhungerten. Doch heute geht es den Menschen, die hier leben, gut. Die Wälder versorgen sie mit Nahrung und neutralisieren das heiße, trockene Klima. Viele ausgetrocknete Wasserquellen spenden wieder Wasser und versorgen die Menschen mit sauberem Trinkwasser. Neue Träume entstehen. So gibt es Pläne für nachhaltigen Tourismus – Äthiopien verfügt über eine artenreiche Vogelwelt, wäre das nicht ein Schatz, den es der Welt zu zeigen gilt?

Jedes Jahr verliert die Welt immer noch 26 Millionen Hektar Wald. Wälder sind nicht nur für die Sauerstoffproduktion wichtig, sondern sie funktionieren in vielen Regionen der Erde auch wie Super- und Baumärkte, produzieren Viehfutter und essbare Früchte und Wurzeln, halten die Feuchtigkeit im Boden und sind gut für die Seele. FMNR ist mehr als bloß eine Methode zur Wiederaufforstung. Sie gibt der jungen Generation auch ihre Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft zurück.

Jeder kann etwas tun. Schützen Sie Bäume und sorgen Sie dafür, dass Bäume wieder wachsen können. World Vision fördert FMNR inzwischen in mehr als 25 Ländern weltweit.

Zusammen mit Regisseur Volker Schlöndorff und seinem Team bei den Dreharbeiten zum Dokumentarfilm »Die Waldmacher« in Ghana.

VORWORT

von Volker Schlöndorff

Hoffnung – ausgerechnet in Afrika!

»Ich war so beeindruckt von seiner charismatischen Persönlichkeit, dass ich auf der Stelle beschloss, einen Film über ihn zu drehen.«

Volker Schlöndorff

Tony Rinaudo begegnete ich zum ersten Mal im Dezember 2018, kurz nachdem er den Right Livelihood Award , auch bekannt als Alternativer Nobelpreis , erhalten hatte. Ich war so beeindruckt von seiner charismatischen Persönlichkeit, dass ich auf der Stelle beschloss, einen Film über ihn zu drehen. Nur einige Monate später nahm ich mit ihm an der Beating-Famine -Konferenz in Malis Hauptstadt Bamako teil und verbrachte zusammen mit meinem Kamerateam mehrere Wochen in Mali, Ghana und Niger. Wir begleiteten Rinaudo an die Orte, an denen er jahrzehntelang tätig war. Und ich konnte es mit eigenen Augen sehen: Seine Methode funktioniert. Hunderttausende glückliche Bauern und deren Familien wenden sie an. Allein in Niger hat sich auf sechs Millionen Hektar verödetem Farmland die Baumdichte seit 1980 von durchschnittlich 4 Bäumen pro Hektar auf heute 40 Bäume erhöht.

Bald wurden wir zu Verbündeten und sogar Freunden. Ich war beeindruckt von der Energie und Leidenschaft, die er bei der Konferenz an den Tag legte, von der hingebungsvollen Art, mit der auch seine Frau Liz die Gäste und Teilnehmer begrüßte. Agrarwissenschaftler und Unterstützer seiner Methode der Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) aus der ganzen Welt applaudierten, als er den Wert der Bäume nicht nur für die Wiederbelebung verkarsteter Böden, sondern vor allem für die Wiederbelebung der Hoffnung pries. Tatsächlich: Hoffnung liegt in der Luft. Wie ich bei jener Konferenz sehen konnte, schließen sich zahlreiche Projekte und Initiativen von Einzelpersonen, NGOs und sogar Regierungen zu einer echten sozialen Bewegung zusammen.

Tonys Methoden und die Bauern, die die Wüste wieder begrünen, sind für uns alle von Bedeutung. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, ist es an der Zeit, unsere westliche Arroganz abzulegen und von jenen zu lernen, die Tag für Tag kleine Wunder vollbringen. Es ist an der Zeit, die Perspektive zu wechseln. Unsere Bauern, Agrargenossenschaften und Vertreter der industriellen Landwirtschaft müssen von diesen Bauern lernen.

Tony Rinaudo lebte während der Hungersnot der 1980er-Jahre bei den Ärmsten aller Bauern. Er erlebte die Not am eigenen Leib und kocht seitdem das Wasser, das er für den nächsten Tag benötigt, abends in seinem Hotelzimmer ab. Er kauft keine Plastikflaschen und industrialisiertes Wasser. Er verwendet auch keine Klimaanlage, sondern bindet sich einfach ein kühlendes Tuch um den Hals. Und um für den Tag fit zu sein, läuft er täglich eine Stunde vor Sonnenaufgang, ob auf den Straßen von Kalkutta, den ländlichen Pfaden in Bolgatanga in Ghana, ob entlang der schlammigen Hänge des Ganges oder des staubigen Nigers. Als Läufer, der ich selbst bin, begleitete ich ihn auf diesen morgendlichen Ausflügen – zur Belustigung der Einheimischen.

Am auffallendsten ist Tony Rinaudos Charisma. Es ist ein Grund des Erfolgs seiner Kampagnen für die Wiederaufforstung und die Agroforstwirtschaft in den Dörfern. Und so ist es überwältigend, bei Tonys Begegnungen mit wirklich dankbaren und glücklichen Bauern, Frauen und Kindern dabei zu sein. Ihre Hingabe, ihr Glaube und ihre Leidenschaft sind förmlich greifbar. Das Leben dieser Menschen veränderte sich komplett durch eine neue Art der Ackerbewirtschaftung, die eigentlich auf uralten Traditionen beruht. Die Methode vereint die Pflege der Felder mit dem Erhalt der Wälder; alle vier bis fünf Jahre wird zwischen der Nutzung der Felder für den Anbau von Getreide mit dem als Weideland gewechselt. Dies war auch in der europäischen Landwirtschaft vor Einführung der sogenannten Grünen Revolution Ende der 1950er-Jahre gang und gäbe. Ich wuchs in den 1940er-Jahren in Deutschland auf dem Land auf und begleitete meinen Vater, einen Arzt, oft bei seinen Patientenbesuchen in den sehr armen, ländlichen Regionen Hessens. Das Leben in den Dörfern war noch abgeschottet von der Außenwelt, mit Hochzeiten im Obstgarten, aber auch Frauen, die der einzigen Kuh halfen, den Pflug durch Erde zu ziehen, die mehr Steine als Brot hervorbrachte. Ich bedauere den Verlust des Dorfes, dieses ältesten Topos der menschlichen Gesellschaft.

Ähnliche Not und Entschlossenheit zur Veränderung wie die, von der mir Tony Rinaudo erzählte, erlebte ich, als unser Bundespräsident Horst Köhler mich 2009 einlud, ihn auf einer seiner Reisen nach Afrika zu begleiten. Seitdem engagiere ich mich an einer kleinen Filmschule in Ruanda und in einem landwirtschaftlichen Projekt in Burkina Faso. Ich habe einen Kontinent gesehen, der im Aufstieg begriffen ist, weit entfernt von dem »dunklen Kontinent«, als den man ihn in den Medien darstellt. Als Tony und ich eines Abends über den Niger blickten und er mir sagte, dass Afrika leicht seine gesamte Bevölkerung und sogar die Welt ernähren könnte, zweifelte ich zunächst wie der ungläubige Thomas. Aber auf unseren weiteren gemeinsamen Reisen begann ich die schier unbegrenzten Möglichkeiten für Landwirtschaft auf diesem riesigen, noch nicht überbevölkerten Kontinent zu begreifen.

Wer Afrika kennt, weiß, dass Frauen dort die treibende Kraft hinter Veränderungen sind. Dies trifft insbesondere auf die Landwirtschaft zu. Momentan ist weltweit die Situation für rund eine Milliarde Menschen, die noch als Kleinbauern ihren Unterhalt bestreiten, desolat. Ihre Erträge reduzieren sich dramatisch. Bis zu 700 Millionen Menschen könnten sich gezwungen sehen, in den nächsten Jahrzehnten aufgrund der rapide fortschreitenden Wüstenbildung ihr angestammtes Land zu verlassen. Das ist kein vager Kassandraruf, sondern die Vorhersage von über 100 Wissenschaftlern, wie der in Bonn ansässige Weltbiodiversitätsrat (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) berichtet.

Im November 2019 begleitete ich Tony mit meinem Team nach Indien. Zweck seiner Reise war die Verbreitung der FMNR-Methode durch Workshops und Schulungen vor Ort in Dörfern in der Provinz Jharkhand ganz im Osten des Landes sowie im Anschluss im riesigen Bundesstaat Maharashtra. Am Ende der Reise verbrachten Tony und ich drei Tage in Neu-Delhi. Dort trafen wir indische Landwirtschaftsexperten und Beamte, um die Anwendbarkeit seiner Methode für eine Bevölkerung von mindestens 200 Millionen Kleinbauern zu prüfen. Ich merkte, dass diese Art der Lobby-Arbeit überhaupt nicht seine Sache war, und dennoch war sie nötig in einem Land, in dem allein in den letzten zehn Jahren über 100 000 Bauern keinen Ausweg aus ihrer Misere mehr sahen und sich erhängten.

Mir wurde bewusst, dass wir alle zwar durch die Prognosen zum Klimawandel verängstigt, sprachlos und gelähmt sind, ein Agrarwissenschaftler, Missionar und einfacher Mann aus Australien jedoch eigenhändig die Lösung gefunden haben könnte. Seit er vor 30 Jahren seine bescheidene Arbeit aufnahm, sind allein in Niger 240 Millionen Bäume gewachsen. Sein Traum ist es, mithilfe seiner Methode und den Bauern vor Ort zwei Milliarden Hektar unseres Planeten wieder aufzuforsten. Es ist dies das ambitionierteste und zugleich kostengünstigste Projekt zur Eindämmung der steigenden Temperaturen. Es kommt genau zur rechten Zeit: Der Planet benötigt es dringend – und dank FMNR ist die Wiederaufforstung von so gut wie jedem verödeten Land zu sehr geringen Kosten möglich.

So ist es nicht übertrieben zu sagen, dass Tony Rinaudo den Planeten retten könnte. Zu Recht trägt er den Spitznamen der Waldmacher. Meiner Meinung nach benötigt und verdient Tony Rinaudo »Jünger« auf der ganzen Welt. Da er ein junges Publikum in vielen Ländern anspricht, scheint seine Botschaft der Hoffnung zur richtigen Zeit zu kommen: Da draußen ist eine Generation, die nur darauf wartet, sich aktiv einzubringen.

DIE WALDMACHER (DOKUMENTARFILM)

Produzent Thomas Kufus und Regisseur Volker Schlöndorff begleiten Tony Rinaudo durch Afrika: ein außergewöhnlicher Mensch und seine Arbeit. Die Dokumentation geht der Frage nach, ob dreißig Jahre, nachdem Tony sein Prinzip der von Bauern gesteuerten regenerativen Wiederaufforstung zum ersten Mal in die Tat umsetzte, diese Methode in großem Umfang Anwendung finden kann und wird.

Koproduziert wird der Film von den deutschen Fernsehsendern ARD/BR und dem deutsch-französischen Fernsehsender ARTE.

Ab 7. April 2022 im Kino

Als Teenager half ich gerne auf der Farm meines Bruders Joe, der Esskastanien und Beeren anbaute – hier beim Holzhacken.

1

VON KAHLEN HÜGELN UND ASTHÖHLEN

»Die heutigen Kinder sind die Anführer von morgen.«

Sprichwort der Hausa

Unser Haus in Myrtleford, einer kleinen australischen Provinzstadt im Nordosten Victorias, befand sich am Fuße des Reform Hill . Von dort oben konnte ich fast die gesamte Ortschaft überblicken – Autos, die aussahen wie Spielzeug, Menschen, die ihren Geschäften nachgingen, das Ovens Valley aus der Vogelperspektive, die Mündung des Buffalo in den Ovens River und die zerfurchte Felswand des Mount Buffalo. Die stille Schönheit der blau-grünen Hügel und engen grünen Täler erfüllt mich bis heute mit einem starken Gefühl der Verbundenheit mit diesem Ort, obwohl ich schon so lange nicht mehr hier zu Hause bin.

Diese Hügel waren der perfekte Spielplatz für einen aktiven Jungen wie mich. Die Bäume erschienen mir wie stumme Zeugen vergangener Ereignisse. Seit wie vielen Jahrhunderten hatten sie wohl dem Eingeborenenstamm der Ya-itma-thang Schutz und Nahrung geboten? Wie lange schon hatten die Bäume im Frühling oder Sommer über deren jährliche Pilgerfahrt ins Hochland zur Ernte von Bogong-Motten gewacht?

Millionen von Motten wandern bis zu 1000 Kilometer, um sich in den kühleren Felsspalten von Australiens südlichen Alpen zu sammeln. Auf heißer Asche geröstet, gelten sie wegen ihres süßen, nussigen Geschmacks und ihres hohen Fett- und Proteingehalts als Delikatesse. Der Yaitma-thang -Stamm besiedelte die Unterläufe der Flusstäler früher das ganze Jahr über. Ihre Lagerstätten errichteten sie auf den Ebenen des offenen Flachlands, wo es weicheren Boden, Wasser und Nahrungsquellen im Überfluss gab. Später, im 19. Jahrhundert, sollte ihnen das beim Aufeinanderprallen der Kulturen zum Verhängnis werden.

In dem Buch Fire Country. How Indigenous Fire Management Could Help Save Australia beschreibt der indigene Schriftsteller, Filmemacher und Berater Victor Steffensen die Landschaft vor der Kolonisierung als »wunderschön und reich an Nahrung, Medizin und Leben. Die Bäume, mit ihren Hunderten oder über tausend Jahren, waren riesig.«1 Der australische Bestsellerautor Don Watson entzaubert in seinem Buch The Bush den Mythos vom Niemandsland. Er war offensichtlich dazu entworfen, um die Landnahme der frühen Siedler in kontinentalem Maßstab zu rechtfertigen. Watson zitiert zahlreiche Entdecker und Siedler, die auf eine Landschaft hinweisen, die in ihrer offenen Regelmäßigkeit und Schönheit wie der »Park eines Landadligen« aussah, eine »unermessliche Parkanlage, ein überwältigender Park«.2

Victor Steffensen schreibt über die Landbewirtschaftung der indigenen Völker Australiens:

Die Bäume wurden [von den indigenen Völkern] gepflegt, um sie dem Land zu erhalten, sodass sie alt und die Ältesten der Landschaft werden konnten, damit die Bäume weiterhin Leben schenken und alles, was in ihrer Umgebung lebte, gedeihen lassen konnten. Durch die Landbewirtschaftung der indigenen Völker wurde sichergestellt, dass die meisten der Bäume Hunderte, wenn nicht gar Tausende Jahre lebten. Sie besiedelten das Land in Hülle und Fülle, zogen Nährstoffe aus dem Boden und gaben ihm Nährstoffe zurück, sodass alles Notwendige für eine gesunde Landschaft gegeben war.3

Beim Versuch, sich den kranken Zustand eines Großteils der heutigen australischen Landschaft zu erklären, weist Steffensen darauf hin, dass den meisten Menschen die Verbundenheit mit ihrem Land fehle.

Unsere kleine Stadt Myrtleford hat eine interessante Geschichte zu erzählen.

Ein Steinmonument erinnert an die Entdecker Hamilton Hume und William Hovell, die auf ihrer 700 Kilometer langen Entdeckungsreise auch durch Myrtleford gezogen waren. Die Expedition führte in den Jahren 1824/25 durch Ost-Australien, von Sydney in New South Wales bis nach Port Phillip in Victoria. Dann nahmen erste Besetzer das Land an sich, um darauf Schafe und Rinder zu weiden. Verlassene Goldminen und Schächte, alte Berghalden und ein enormer, inzwischen verstummter Gesteinsbrecher erzählen bis heute von der Zeit des Goldrauschs, der in den 1850er-Jahren begann. Reform Mine war mit einer Förderung bis 1880 von 21 000 Unzen Gold (600 kg) die produktivste unterirdische Mine in ganz North East Victoria. Vielleicht ist es sogar möglich, dass die Kelly-Bande, die berüchtigten australischen Bushranger, wie man ursprünglich entlaufene Sträflinge in Australien bezeichnete, hier auf der Flucht vorbeikamen. Wer weiß.

Im Land um Myrtleford gewannen über die Jahre die verschiedensten Wirtschaftszweige an Bedeutung, die immer wieder von einer neuen, moderneren Idee abgelöst wurden. Dazu gehörte zum Beispiel die Beweidung mit Rindern, Milchkühen und Schafen. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier Flachs und Kiefernplantagen, Hopfen, Weintrauben, Heidelbeeren, Oliven, Walnüsse, Kastanien und Tabak angebaut.

Tabak war seinerzeit die große Sensation. Er zog viele italienische Einwanderer ins Ovens Valley, um ein neues Leben für sich und seine Familie aufzubauen. Darunter war auch mein Großvater, Giuseppe Joe Rinaudo.

Ich gehörte einer kleinen Gruppe Kinder aus unserer Straße an, die am Ende der Sackgasse in der Elgin Street wohnten. Wir spielten oft zusammen und hielten unsere Schutzengel ordentlich auf Trab. Gelegentlich erfuhren unsere Mütter von einer Begegnung mit einer Schlange, Erkundungstouren in einem Minenschacht oder von der waghalsigen Besteigung eines Baums. Dann gab es erst einmal ein Abenteuerverbot, bis wir sie schließlich überzeugen konnten und wieder frei waren für das nächste. Am liebsten spielten wir Cowboy und Indianer. Wenn ich alleine unterwegs war, rannte ich, so schnell ich konnte, den Hügel hinunter und zerriss dabei die starken Seidenfäden, die zwischen den Bäumen von – so dachte ich damals – riesigen Spinnen gewebt worden waren. In meinen Träumen flog ich dabei die Hügel hinunter.

Wir sind eine große Familie: Ich bin das dritte Kind und habe drei Brüder und zwei Schwestern. Peter, mein kleiner Bruder, und ich waren in unserer Kindheit unzertrennlich. Wir durchkämmten den Busch, gingen angeln oder fuhren Fahrrad – allerdings glaube ich heute, dass er oft eher mitkam, um mir zu gefallen, als aus großer Begeisterung für meine Abenteuerlust. Nach vier Jungs wünschte sich Mum unbedingt ein Mädchen. Dads einzige Schwester war früh an Leukämie gestorben und sie hinterließ auch zwei Jungs. So wurden meine Schwestern Cathy und Josie mit besonderer Freude in der Familie willkommen geheißen. Sie bedeuteten mir viel, und ich liebte es, auf sie aufzupassen.

1966 – Unsere Mutter, mein Bruder Peter im mattgrünen T-Shirt, Sam im braunen Rollkragenpullover, ich im blau gestreiften Hemd, Josie in roter Strumpfhose und Cathy in roter Strickjacke, Joe fehlt auf dem Foto

So gut wie jeden Sonntagmorgen nach der Kirche holte Dad seine Boxkamera, eine Kodak Brownie, hervor. Während Mum zum Mittagessen Spaghetti kochte, arrangierte Dad eine schnelle Aufnahme von uns Kindern noch in der schicken Sonntagskleidung vor dem Kamelienbusch. Die ersten paar Jahre waren wir Kinder noch größer als der Busch, doch irgendwann überragte er uns. Nach dem Essen schichteten unsere Eltern alle sechs Kinder in unseren Ford-Kombi. Es folgte eine 40-minütige Fahrt von Myrtleford nach Wangaratta, wo wir Nanna und Nanu besuchten. Nonna und Nanu, so nannten wir unsere italienischen Großeltern.

Damals gab es in den Autos noch keine Gurte. Wenn wir Jungs auf dem Rücksitz Ärger machten, drehte sich Dad kurz zu uns um und verpasste uns einen Hieb, wenn wir uns nicht schnell genug wegduckten. Alles sehr zum Ärger meiner Mutter, die eine ausgesprochen nervöse Beifahrerin war und ständig Angst davor hatte, dass Vaters Aktionen einen Unfall verursachen könnten.

Die kahlen Murmungee Hills, von der Abzweigung nach Beechworth aus gesehen

Nach der Abzweigung nach Beechworth öffnet sich das Land, und man blickt auf eine weite Ebene. Sie wird von den sanft geschwungenen, fast baumlosen Murmungee Hills eingerahmt. Kann ein Land sprechen? Vielleicht nicht mit Worten, doch es sprach zu mir. Bereits als kleiner Junge empfand ich beim Anblick dieser abgeholzten Hügel eine Traurigkeit über die verloren gegangene Schönheit. In ihrer ungeschützten Kahlheit schienen die Hügel selbst zu trauern und dabei um Hilfe und Wiederherstellung der alten prächtigen Bäume zu rufen. Jeden Sonntag bei der Fahrt nach Wangaratta sah ich mich im Geist dort oben in Gummistiefeln stehen, mit der Schaufel in der Hand. Ich sah mich Bäume pflanzen und die tiefen Erosionsrinnen eindämmen, von denen diese Hügel verwundet waren.

Manchmal kehrten wir erst in der Dunkelheit von Wangaratta zurück. An einigen Stellen der Great Alpine Road berührten sich die Äste der riesigen, Gummibäume über uns, die die Straße säumten. Während wir unter ihnen hindurchfuhren, leuchteten die Scheinwerfer die Stämme und Äste an. Vor dem schwarzen Hintergrund erschien der Anblick so, als wäre vor uns eine verzauberte Höhle. Sie tauchte vor uns auf und verschwand dann wieder hinter uns in der Dunkelheit. Mir waren diese kurzen Abschnitte von Asthöhlen nicht genug, und so pflanzte ich in meiner Vorstellung jedes Mal Bäume in die Lücken.

Natürlich wusste ich, dass Landwirtschaft notwendig ist, aber innerlich zweifelte ich schon in meinen Kindertagen daran, ob es wirklich so klug war, dafür alle Bäume auf dem Land zu roden. Warum verlangte eine landwirtschaftliche Bearbeitung des Bodens so viel Zerstörung? Ein paar Jahre später, als ich an der Universität Agrarwissenschaft studierte, schien sich diese Einsicht aus meinen Tagträumen zu bestätigen. Aber nicht in den Vorlesungen, sondern als ich mich in das Buch Forest Farming. Towards a Solution to Problems of World Hunger and Conservation von James Sholto Douglas vertiefte. Der Ökologe und Agronom beschreibt darin, wie die Verbindung von Bäumen, Getreide und Vieh zu einem gesünderen ökologischen Gleichgewicht führt und wie so auch größere Erträge der angebauten Feldfrüchte erzielt werden können. Auf diese Art und Weise können gleichzeitig auch noch zusätzliche Materialien gewonnen werden, nämlich für Kleidung, Brennstoff und Wohnungen.

Mir leuchtete das sofort ein. Es war vollkommen logisch. Doch dieser Ansatz widersprach der Vorgehensweise, die hier seit den ersten Siedlern Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts etabliert war. Die Kolonialisten brachten ihre landwirtschaftlichen Methoden aus Europa mit. Methoden, die Ökosysteme zerstörten, nicht ganzheitlich in den Blick nahmen. Sie betrachteten es als ihre Pflicht, den wilden Busch zu zähmen und zu zivilisieren, um ihn nutzbar zu machen. Häufig vertrieben sie die Ureinwohner, rodeten die Bäume und töteten die wilden Tiere. Siedler, denen ein Stück Land zugesprochen wurde, wurden von der Regierung sogar dazu verpflichtet, es von den Bäumen zu befreien.

Es gibt ein altes Sprichwort aus dem australischen Busch, das die Haltung der frühen Siedler gut zusammenfasst: »Was sich bewegt, das erschieße, was stillsteht, das fälle.« Diesen Spruch hörte man in den heiligen Hallen der Universitäten zu meiner Studienzeit zwar nur noch selten. Doch der einzige Unterschied zwischen den kolonialen Methoden und der modernen Landwirtschaft bestand in der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Logik, die sie mit dem Nimbus der Seriosität umgab.

Die moderne Landwirtschaft beruhte auf diesem fehlerhaften, von den europäischen Siedlern gelegten Fundament. Sie ist gekennzeichnet durch die Einförmigkeit von Getreideanbau und Viehhaltung zum Zweck der Erwirtschaftung immer höherer Erträge, und wird ausschließlich von der Gier nach höheren Profiten gesteuert. Sie agiert ohne Rücksicht auf den hohen ökologischen Preis dieser Verfahrensweise – dem Verlust intakter Ökosysteme, dem Verlust der Artenvielfalt und der Bodenqualität. Natürlich müssen Landwirte auch Gewinn machen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und überlebensfähig zu bleiben. Aber wenn dies auf Kosten des eigenen Landes geschieht, das durch Raubbau entwertet wird, dann schadet das nicht nur ihnen, sondern auch zukünftigen Generationen.

Das Gebet eines Kindes

Seit den späten 1920er-Jahren verdrängten exotische Kiefernplantagen auf vielen Hügeln der Gegend langsam die einheimische Vegetation. Das Buschland wurde mit Bulldozern bearbeitet, Tausende Bäume zu Stapeln aufeinandergehäuft und verbrannt. Das Holz wurde noch nicht einmal verwendet! Die steilen Hügel wurden jeglicher Vegetation beraubt. Zurück blieb nichts als kahler Boden. Später wurden die Hügel mit einer Monokultur von Monterey-Kiefern bepflanzt, eine Baumart, die an der zentralkalifornischen Küste beheimatet ist. Selbst einem Kind wie mir erschien diese Idee sehr kurzsichtig und schlecht durchdacht.

Myrtleford, 2021 – In Vorbereitung auf die Anpflanzung exotischer Kiefern wird die gesamte einheimische Vegetation gerodet und verbrannt. Das Land liegt oft mehrere Jahre lang gerodet da.

Durch diese dunklen, stillen Wälder ohne Unterholz zu wandern, war wie ein Spaziergang durch eine Wüste. Die einzigen Vögel, die ich dort sah, wollten so schnell wie möglich wieder heraus. Ich glaube, meine Abneigung galt weniger den exotischen Bäumen, sondern vielmehr der enormen Verschwendung. Es schmerzte mich, dass die Achtung für das, was vorher da gewesen war, fehlte. Nicht einmal die Täler oder die Bergkuppen hatte man für die Bewahrung der ursprünglichen Artenvielfalt verschont. Ohne Weitblick wurde kein Rückzugsort für wilde Tiere und die heimische Pflanzenwelt übrig gelassen.

In den fruchtbaren Tälern, in denen jetzt großflächig Tabak angebaut wurde, fiel nun regelmäßig ein Sprühnebel von Pestiziden über die Pflanzen und die kalten, kristallklaren Gebirgsbäche. Bäche, in denen ich mit meinen Geschwistern und Freunden gerne angelte und schwamm. Bäche, aus denen weiter unten ganze Ortschaften ihr Trinkwasser bezogen.

Kurz darauf setzte ein gewaltiges Fischsterben ein. Beim Baden bot sich uns immer öfter der widerwärtige Anblick und Gestank von großen Forellen, die mit dem Bauch nach oben tot vorbeitrieben. Diese Wasserläufe hatten bereits während der Ära des Goldrauschs 1899 beträchtlichen Schaden genommen. 1955 setzte sich das fort. Das Goldwaschen und -schleusen wich dem Einsatz von gigantischen Baggern, die die einst lebendigen Wasserläufe systematisch zerstörten und die fruchtbaren Täler mit Kiesablagerungen erstickten. Als ich im Teenageralter war, wurde das bereits beschädigte Flusssystem erneut bearbeitet. Man begann damit, das Flussbett mit Bulldozern abzutragen, um die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Das sollte die Lösung für das Problem der zerstörerischen Überschwemmungen sein, die durch die Rodung erst vermehrt auftraten. Dieser gravierende Eingriff zerstörte den Lebensraum der Fische und verwandelte meine geliebten, wilden Flussläufe in breite, seichte Kanäle.

1969, als ich zwölf Jahre alt war, las ich darüber, dass der Cuyahoga River4 in Ohio, USA, von Chemikalien so verschmutzt war, dass er Feuer fing. Diese Katastrophe hätte das gedankenlose Streben der Entscheider, bei allen wirtschaftlichen Interessen vor allem Reichtum und Gewinnsteigerung zu erlangen, sofort beenden müssen. Aber nichts geschah. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mich das erschütterte. Mein ohnehin geringes Vertrauen in die Fähigkeit von Regierung oder Industrie bekam einen erneuten Knacks. Würden sie jemals moralisch vertretbare Entscheidungen in Umweltangelegenheiten treffen? Weltweit waren damals Tropenabholzung, Ölkatastrophen in den Ozeanen und industrielle Umweltverschmutzung fast wöchentlich in den Nachrichten.

Die regelmäßigen Reportagen, in denen von Umweltschäden, Zerstörung und negativen Entwicklungen berichtet wurden, hinterließen bei mir tiefe Spuren. Es schien mir, als würde ein globaler Krieg gegen die Natur herrschen. Vor unserer Haustüre hatte ich den sinnlosen Kahlschlag von Hügeln und vergifteten Flüssen direkt vor Augen – ich malte mir eine apokalyptische Zukunft ohne Natur aus. Ich fragte mich, wie vernünftige Erwachsene dem Planeten so etwas antun konnten. Abgesehen von seiner einzigartigen Schönheit: War dies nicht auch der Planet, auf dem wir lebten und von dem wir alle anhängig waren? Fragen, die mir auch später in Afrika keine Ruhe lassen würden: Wie konnten kluge, fleißige Bauern die Bäume zerstören, die die Landwirtschaft erst ermöglichten, und damit das Wohl ihrer Familie aufs Spiel setzten?

Im Nachhinein betrachtet, machte mich nicht nur die Zerstörung an sich wütend. Was mich so heftig reagieren ließ, war die Tatsache, dass diese Gewalt gegen die Natur von den meisten Menschen als normal empfunden wurde. Man akzeptierte sie als nötiges Übel, weil der sogenannte »Fortschritt« Vorrang vor natürlichen Prozessen hatte. Für mich eine komplette Fehleinschätzung der Situation.

In meiner Jugend berichteten die Abendnachrichten noch von einem anderen Thema ähnlich oft wie von Naturkatastrophen: Hungersnöte. Dauernd herrschte in irgendeinem weit entfernten Land Krieg oder Dürre, und die Menschen litten Hunger. Ich fand es ungerecht, dass Kinder, die einfach das Pech hatten, in einem anderen Land geboren worden zu sein, hungrig einschlafen mussten. Ich weiß noch, wie dieses Wissen wie eine Last schwer auf mir lag, und dass ich mir sehnlichst wünschte, irgendetwas tun zu können, was zur Lösung dieses Problems beitrug.

Bis es so weit war, musste ich allerdings noch viel über das Verhalten der Menschen lernen. So erzählte mir ein alter italienischer Tabakfarmer aus Myrtleford, dass man während des Zweiten Weltkrieges in Italien Zigaretten verteilte, um die Nerven zu beruhigen. Tabak entwickelte sich im Nordosten Victorias vor allem ab den 1960er-Jahren zu einem blühenden Industriezweig, und der Tabak galt damals nicht als schädlich. Viele Migranten, darunter auch meine Großeltern, verließen Italien auf der Suche nach einem besseren Leben – auf der Flucht vor Faschismus, Armut und der Ohnmacht von Chancenlosigkeit. Und sie fanden Arbeit in der Tabakindustrie. Die Dinge sind wohl nie nur Schwarz und Weiß, und die Bauern verdienten damit einfach ihren Lebensunterhalt. Gleichzeitig fragte ich mich: Welche Werte dienen als Grundlage, dass man fruchtbares Land und wertvolles Wasser zum Anbau eines Krauts benutzt, das, wie sich dann herausstellte, Menschen krank macht, während andernorts Menschen wegen Nahrungsmangel sterben?

Ich war wütend über die Umweltzerstörung und die Ungerechtigkeit, die von bitterer Armut verursacht wurde. Ich fühlte mich angesichts der Gleichgültigkeit vieler Erwachsener machtlos, aber mir fehlten noch die Reife und die sozialen Kompetenzen, um darüber zu sprechen. Deswegen wandte ich mich an Gott. Immerhin, er war der Schöpfer dieser Erde. Als ich zwölf Jahre alt war und noch nicht wusste, was ich tun sollte, schickte ich ein aufrichtiges Kindergebet gen Himmel: »Lieber Gott, bitte mach mich zu deinem Werkzeug, damit ich irgendwie irgendwo etwas verändern kann.« Bis zum heutigen Tag motiviert mich dieses Gebet. Es hat eine Kraft freigesetzt, die mich bis heute aktiviert.

Als Teenager fasste ich dann einen Entschluss: Ich würde mir das Leben von Albert Schweitzer und den vielen Missionaren, die einem bequemen Leben den Rücken gekehrt hatten, um anderen zu helfen, zum Vorbild nehmen. Ich würde losziehen.

Wurzeln

Mein Vater, Gaetano (Tom) Rinaudo, wurde in Ramacca, im Landesinnern von Sizilien geboren. Meine Mutter, Carolina Rando, kam aus Scari im Nordosten der aktiven Vulkaninsel Stromboli. Papa erzählte uns später scherzhaft, dass Stromboli so klein war, dass die Bewohner bei Flut nach Sizilien schwimmen mussten, um ins Trockene zu gelangen. Mein Urgroßvater mütterlicherseits, Gaetano Russo, kommt in mehreren Szenen in Roberto Rossellinis Film Stromboli vor. Er wurde 1950 gedreht und die preisgekrönte Ingrid Bergman spielt die Hauptrolle. Im Film wird gezeigt, wie die Monotonie und Beschaulichkeit des Dorflebens nur durch die jährliche Thunfischjagd unterbrochen wird. Das verschlafene Dorf entpuppt sich dann auf einen Schlag als trubeliger Haufen, und die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander wird klar ersichtlich.

Als die Ruderboote auf dem Meer dann den Fang einkreisen und die Fischer Schulter an Schulter im Boot stehen, die Netze fest um die Thunfische gezogen, bringt ihr rhythmisches Zerren und ihr gemeinsamer Gesang die See zum Schäumen. Die Männer ziehen einen riesigen Thunfisch nach dem anderen in ihre Boote.

Das tatsächliche Leben auf Stromboli und in Sizilien war hart. Die meisten Jungen wurden nach Amerika, Kanada, Australien oder Neuseeland geschickt, wenn sie zwischen zwölf und vierzehn Jahren alt waren. Sie sollten dort für Verwandte oder ehemalige Nachbarn arbeiten, die ihnen vorausgegangen waren. Mein Großvater mütterlicherseits, Salvatore (Sam) Rando, bildete da keine Ausnahme. Als er zehn Jahre alt war, 1904, wurde er nach Wellington im Süden Neuseelands geschickt, um dort seinen Vater, den Fischhändler Giacomo Rando, zu unterstützen. Sechs Jahre später machte er sich auf den Weg nach New York, um im Obstladen eines Onkels zu arbeiten. Da der ihm aber keinen Lohn zahlte, kündigte er, fand eine Anstellung als Milchmann und arbeitete sich hoch bis zum Manager der Reid Ice Cream Company in Brooklyn. Er erzählte mir später, dass es auf den Milchfahrten oft so kalt war, dass er seine Jacke mit Zeitungen auskleidete.

Mein Großvater liebte das Meer und die Marine. So heuerte er von 1917 bis 1919 als Matrose in der Küstenschutzreserve der US-Marine auf der USS Arizona an. Jahre später weinte er bitter, als er vom Untergang der USS Arizona in der Zeitung las. Am 7. Dezember 1941 wurde das Schiff versenkt und die 1177 Männer an Bord starben durch den japanischen Angriff auf Pearl Harbour .

Eines Tages hatte mein Großvater eine zufällige Begegnung mit Cornelius Vanderbilt, der später als Stammhalter der Vanderbilt-Dynastie in die Geschichte eingehen sollte. Vanderbilt machte ein Milliardengeschäft in der Eisenbahnindustrie und zählt als einer der reichsten Unternehmer der US-Geschichte. Mit diesem »Eisenbahnkönig« entwickelte mein Großvater eine Freundschaft – und die Realisierung seines Traums: ein Gemischtwarenladen auf Coney Island, von meiner Mutter immer »Coney-Island-Mischgeschäft« betitelt.

Der Laden lief gut. Vor allem während der Hauptsaison des Vergnügungsparks im Sommer. Mit dem, was er verdiente, verbrachte er jedes Jahr sechs Monate in den USA und sechs Monate in Stromboli. Während einer dieser Aufenthalte in Stromboli heiratete er und bekam drei Kinder, darunter meine Mutter, Carolina Rando. Mein Großvater war fest entschlossen, seine Frau und die drei Kinder, die schnell der Reihe nach kamen, auch mit nach New York zu nehmen. Aber sein Vater, der sich inzwischen mit dem Rest der Familie in Melbourne, Australien, niedergelassen hatte, bat ihn eindringlich, sich ihnen doch anzuschließen. Meine Mutter war sieben Jahre alt, als sie mit ihren Eltern 1932 in Melbourne ankam.

Mum war eine ruhige, denkende Person. Von frühester Kindheit an war sie streng katholisch erzogen worden. Die Chiesa di San Vincenzo , die Kirche St. Vinzent in Scari, spielte nicht nur in ihrem Leben – sie wurde dort getauft und gefirmt –, sondern auch im Leben aller Inselbewohner eine stark prägende Rolle. Der Glaube brachte die Menschen in Verbindung miteinander und mit Gott. Die Kirche bot ihnen aber nicht nur geistige Nahrung. Wenn der Vulkan von Zeit zu Zeit seine Trümmer auf die Insel regnen ließ, suchten die Bewohner Schutz in St. Vinzent. Der Vulkan Stromboli befand sich in den letzten 5000 Jahren in fast ständiger Eruption. Meine Mutter hat oft erzählt, wie sie beispielsweise in die Kirche flüchtete, als der Vulkan am 11. September 1930 ausbrach. Dieser Ausbruch gilt als das heftigste und zerstörerischste Ereignis in den historischen Aufzeichnungen des Strombolis. Er verursachte erhebliche Schäden und kostete drei Einwohnern das Leben.

Mein anderer Großvater, Giuseppe Rinaudo, wanderte 1926 mit einem One-Way-Ticket nach Australien aus. Seine Frau Catarina, sein Sohn Gaetano (Tom) und seine Tochter Domenica sollten innerhalb eines Jahres nachkommen. Soweit der Plan. Aber die Weltwirtschaftskrise führte zu einem Mangel an Arbeitsplätzen, und es würde sieben Jahre dauern, bis er seine Familie wiedersehen konnte. Er musste genug Geld aufbringen, um seine Überfahrt nach Australien zurückzuzahlen, und dann genug sparen, um seine Familie nachzuholen. Nanu, wie meine Geschwister und ich ihn nannten, nahm Jobs an, wo immer er Arbeit finden konnte – unter anderem beim Bau des Hume-Wehrs (heute Hume Dam ) im Murray River und als Farmarbeiter.