24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als Hella Pick im März 1939 mit einem Kindertransport nach London kommt, kennt sie nur ein einziges Wort: Goodbye. Doch trotz aller Widrigkeiten wird sie eine der ersten weiblichen Journalistinnen im Ressort der Außenpolitik. Ihre Autobiografie ist die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer einzigartigen Frau, die all die unsichtbaren Mauern in ihrem Leben niedergerissen hat - als Journalistin sowie als Flüchtlingskind. In ihren über 35 Jahren als diplomatische Korrespondentin schrieb sie über die Kuba-Krise, Kennedys Ermordung, reiste mit Richard Nixon nach Moskau, berichtete vor Ort über den Zerfall der Sowjetunion und schloss Freundschaft mit Willy Brandt. Hella Pick ist eine Pionierin für alle weiblichen Journalistinnen. Doch die starke Entwurzelung in ihrer Kindheit prägt sie bis heute und die Suche nach Sicherheit begleitet sie ihr gesamtes Leben. Ein äußerst offenes und ehrliches Buch über den einzigartigen Willen, allen Widerständen zu trotzen und seinen Platz im Leben zu finden. Aus dem Englischen übersetzt von Jacqueline Csuss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 532

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Hella Pick

UNSICHTBARE MAUERN

Die abenteuerliche Reise einer der größtenpolitischen Journalistinnen zu den Gipfelnund Abgründen der Zeitgeschichte

Aus dem Englischenvon Jacqueline Csuss

Hella Pick

UNSICHTBAREMAUERN

Die abenteuerliche Reise einer der größtenpolitischen Journalistinnen zu den Gipfelnund Abgründen der Zeitgeschichte

Aus dem Englischenvon Jacqueline Csuss

Pick, Hella: Unsichtbare Mauern. Die abenteuerliche Reise einer der größten politischen Journalistinnen zu den Gipfeln und Abgründen der Zeitgeschichte / Hella PickWien: Czernin Verlag 2022ISBN: 978-3-7076-0777-2

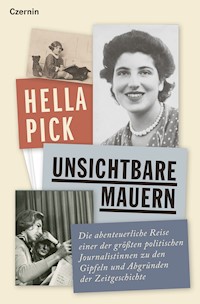

Titel des Originals: Invisible Walls. A Journalist in Search of Her LifeCopyright der deutschen Ausgabe © 2022 Czernin Verlags GmbH, WienCopyright © Hella Pick, 2021Translation Copyright © Jacqueline Csuss, 2022First published by Weidenfeld & Nicolson, LondonPublished in the German language by arrangement with Weidenfeld & Nicolson / The Orion Publishing Group Ltd, LondonLektorat: Karin Raschhofer-HauerAutorinnenfoto: David Levene, Eyevine, picturedesk.comUmschlaggestaltung und Satz: Mirjam RieplCoverabbildungen: Privat und The Guardian

ISBN Print: 978-3-7076-0777-2ISBN E-Book: 978-3-7076-0778-9

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

GewidmetGeorge Weidenfeld – in memoriamundMatthew & Jemima – der nächsten Generation

Inhalt

Danksagung

Vorwort

KAPITEL 1Goodbye Österreich – Hello England

KAPITEL 2Friedliche Kriegszeiten: Aufwachsen im Lake District

KAPITEL 3Der Krieg geht zu Ende – Das Erwachsenenleben beginnt

KAPITEL 4Die Neue in Afrika

KAPITEL 5Die Vereinten Nationen zu meinen Füßen

KAPITEL 6Verliebt in Narendra

KAPITEL 7Zwischen den zwei »U« – UNO und USA

KAPITEL 8Genf – Das Tor nach Europa

KAPITEL 9Ein Domizil in London für die Jüdin auf Wanderschaft

KAPITEL 10Eine Geschichte von Liebe und Verletzungen

KAPITEL 11Ein Ende des Kalten Kriegs zeichnet sich ab

KAPITEL 12Das Intermezzo mit dem Aga Khan

KAPITEL 13Puzzleteile

KAPITEL 14Brückenjahre – Zurück zu meinen Wurzeln

KAPITEL 15Das Leben mit George

KAPITEL 16Hat sich die Reise gelohnt?

ANHANGElla Elegy

Danksagung

Auf den folgenden Seiten betritt ein großes internationales Ensemble aus Angehörigen, Freunden, Liebhabern, Kollegen, Politikern, Diplomaten, Prominenten und weniger Prominenten die Bühne, das seinen Auftritt in der Chronik meines Lebens zwei Menschen verdankt: meiner Agentin Felicity Bryan, die mich angespornt hat, dieses Buch zu schreiben, sein Erscheinen aber leider nicht mehr erleben durfte, und Alan Samson, dem Verlagschef von Weidenfeld & Nicolson, der dieses Abenteuer unterstützt und mit Elan und Freundschaft begleitet hat. Beiden bin ich zu großem Dank verpflichtet.

Nicola Glucksmann, Linda Christmas, Simon May und Michael Maclay waren bereit, einige ausgewählte Kapitel zu lesen. Ihrer genauen Lektüre verdanke ich wichtige Kommentare und Erkenntnisse – sollte ich ihren Rat nicht immer befolgt haben, mögen sie es mir verzeihen.

Inhaltlich stützt sich das Buch zumeist auf mein eigenes, eher durchwachsenes Gedächtnis und die wenigen erhalten gebliebenen Unterlagen und Briefe, auf die Artikel und Reportagen, die ich u. a. für die Tageszeitung The Guardian schrieb, und auf meine Protokolle für das Institute of Strategic Dialogue von George Weidenfeld. Großen Dank schulde ich Katherine Viner, der Chefredakteurin des Guardian, und ihrer Genehmigung, aus meinen Artikeln zu zitieren, sowie Richard Nelsson für den Zugang zum digitalisierten Archiv desGuardian.

Nach dem Ableben von Felicity Bryan im Juni 2020 vertrat zunächst ihre Kollegin Carrie Pitt meine Interessen, seit 2021 bin ich bei der Agentur PFD und bei deren Chefin Caroline Michel in guten Händen.

Aus Pandemiegründen war es mir leider nicht möglich, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Weidenfeld & Nicolson, die an diesem Buch mitgewirkt haben, persönlich kennenzulernen. Umso wichtiger ist es mir, ihnen für das Lektorat und ihre guten Ratschläge zu danken. Celia Hayley arbeitete sich systematisch durch mein überlanges Manuskript und kürzte dort, wo es gut und vernünftig war; Lucinda McNeile verdanke ich das gründliche Lektorat von Invisible Walls und der Korrektor Simon Fox legte großes Augenmerk auf Details und glättete noch letzte Kanten. Das Endprodukt ist selbstverständlich allein meine Verantwortung.

Es war von Anfang an mein großer Wunsch und meine Hoffnung, dass diese Memoiren nicht nur in englischer Sprache erscheinen, sondern auch in deutscher Übersetzung, um in meinem Heimatland Österreich und in Deutschland gelesen werden zu können. Für mich war es daher eine besondere Freude, dass Dr. Hannes Androsch und André Heller das Erscheinen dieses Buchs in Österreich für wichtig hielten und die Verbindung zum Czernin Verlag herstellten.

Bei Czernin empfing man mich mit großer Liebenswürdigkeit, und die freundliche Zusammenarbeit mit dem Verleger Benedikt Föger ist für mich ein Vergnügen.

Auch für die Unterstützung des Österreichischen Nationalfonds möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Diese Ausgabe wäre natürlich nicht ohne Jacqueline Csuss zustande gekommen, die mit großem Einsatz und tiefem Verständnis eine erstklassige Übersetzung geschaffen hat. Ihr wie auch der Lektorin Karin Raschhofer schulde ich großen Dank.

Vorwort

15. März 1939 – London, Liverpool Street Station: die Ankunftshalle, eine verunsicherte Kinderschar, unter ihnen das Kindertransport-Kind mit der Nummer 4672, ein elfjähriges Mädchen aus Wien. Es hört, wie sein Name aufgerufen wird. Zu den Pflegeeltern, die es unter ihre Fittiche nehmen werden, sagt es »goodbye«, es ist das einzige englische Wort, das es kennt. Das Kind weiß nicht, ob es seine Eltern je wiedersehen wird. Nur fünf Monate später wird der Zweite Weltkrieg ausbrechen und zum Auslöser für den Holocaust werden.

3. Dezember 1989 – Malta, das sowjetische Kreuzfahrtschiff Maxim Gorkiy: eine geräumige Lounge, die Kulisse für ein Gipfeltreffen mit Präsident Bush. Die Korrespondentin für die Vereinten Nationen der Tageszeitung The Guardian sitzt mit Michail und Raissa Gorbatschow, dem sowjetischen Außenminister Schewardnadse und Angehörigen des sowjetischen Militärkommandos beim Kaffee. Die sowjetische Führung wartet auf den US-Präsidenten, sie wirkt entspannt. Mr. Bush taucht an diesem Tag nicht mehr auf, das schlechte Wetter nagelt ihn auf einem US Destroyer auf hoher See fest. Das Gipfeltreffen findet am nächsten Tag statt und läutet das Ende des Kalten Krieges ein.

9. Mai 1996 – London, die Vorstandsetage des Guardian: die Abschiedsfeier für die langjährige außenpolitische Redakteurin, eine Gelegenheit für hausinterne Anekdoten und wohlwollenden Spott. Von einem selbst ernannten poeta laureatus stammt die »Ella Elegy«. Sie enthält einen Weckruf:

Ruft auf die illustren Exzellenzen

Aus Hellas Fundus an Referenzen

Mogule reich wie Rockefeller

Schillernde Schönheiten aus Kneller

David Mellor, Uri Geller

Nicht jedoch (weil tot) Ben Bella

Vielleicht aber Pérez de Cuéllar?

Dazu all jene, die zur Feier es nicht schafften,

hier ein Auszug aus den Grußbotschaften:

»Hella im Ruhestand? That’s absurd.

Mit Gruß und Kuss« – Douglas Hurd.

»Wie? Weg will man sie loben? Also,

Das verbitt’ ich mir« – David Owen.

Mag’re Zeiten, Reisen grad nicht drin,

Ich heb das Glas auf Dich – Boris Jelzin.

»Hella, wer? Kennt man vom Fernseh’n?

Ähh …« – Nancy, oops, Ronald Reagan.

»Du bleibst bis 90, Hella silly,

bis dann – Love«, Bill und Hilly.

Dazu noch Süßholz von Denis Healey,

geraspelt auf Polnisch und in Swahili.

Ob Mandarin, ob Guardianista,

Schlagt Krach, räumt leer den Keller,

Hebt das Glas und trinkt auf »unsere Hella!«*

Nummer 4672 und die Guardian-Journalistin sind ein und dieselbe. Ich hatte es weit gebracht in diesen siebenundfünfzig Jahren, die Reise war aber noch nicht zu Ende: Ich sattelte noch einmal um, und die nächsten zwanzig Jahre arbeitete ich für George Weidenfeld und sein Institute for Strategic Dialogue, das mir neue Welten erschloss. Ein amerikanischer Kollege nannte mich einmal die »ewig Reisende«, dabei war ich den Großteil meines Lebens in London zu Hause. Meine berufliche Laufbahn verlief jedoch alles andere als sesshaft, und im Grunde ist die Suche des Flüchtlings nach Sicherheit und Geborgenheit bis heute nicht zu Ende.

Journalisten wird gerne ein glamouröses Leben nachgesagt. Was mich betrifft, habe ich tatsächlich viele Prominente aus Politik, Diplomatie und Kunst kennengelernt und interviewt; wirklich entscheidend war aber immer mein persönliches Engagement, die Bereitschaft, hart zu arbeiten, und ganz besonders die Fähigkeit, das Vertrauen der Gewährsleute, der Chefredakteure und der Leser zu gewinnen. Eine Handvoll führender Politiker, darunter Abubakar Tafawa Balewa, der erste Premierminister Nigerias, der frühere deutsche Bundeskanzler Willy Brandt und der ehemalige polnische Ministerpräsident Mieczysław Rakowski, wurden gute Freunde. Ich war in Danzig in der St.-Brigida-Kirche, der Hauskirche der Solidarność, als Lech Wałęsa den Friedensnobelpreis erhielt. Ich begleitete den ehemaligen Außenminister Sir Geoffrey Howe zum höchsten Aussichtspunkt auf dem Chaiber-Pass, wo wir auf roten Plüschsofas saßen, während in den Tälern unter uns der Krieg in Afghanistan wütete und wir von den »Khyber Rifles« gebrieft wurden. Ich interviewte den rumänischen Präsidenten Ceauşescu und war mit ihm bei Premierminister James Callaghan in der Downing Street 10 zum Mittagessen eingeladen. Der polnische Ministerpräsident Jaruzelski überreichte mir einen Strauß roter Rosen, und der bulgarische Staatschef Schiwkow vertraute mir an, dass er den Sowjets gerne mit der Lieferung schadhafter Waren eins auswischte. Präsident Kennedy fiel ich bei einer Party in seinem Feriendomizil Hyannisport unabsichtlich in die Arme, und ich saß neben dem Aga Khan, als sein legendäres Rennpferd Shergar den St. Leger gewann und zum letzten Mal gesehen wurde, ehe es auf ungeklärte Weise verschwand.

In meiner Schulzeit wollte ich nie Journalistin werden. Auch an der London School of Economics, an der ich später studierte, beschränkte sich mein schriftstellerischer Ehrgeiz auf das Verfassen von Essays und Seminararbeiten. Dass ich nach dem Studium bei einem Magazin namens West Africa landete und als »Commercial Editor« (Wirtschafts- und Handelsredakteurin) eingestellt wurde, war reiner Zufall.

Das war 1957. Die Informationstechnologie samt ihren revolutionären Veränderungen steckte noch nicht einmal in den Kinderschuhen. Meine Artikel entstanden auf mechanischen, oft einrastenden Schreibmaschinen, und wenn ich unterwegs war, musste ich sie den »copy takers« – ein im Nachrichtengeschäft inzwischen ausgestorbenes Gewerbe – mithilfe von Notizen per Telefon diktieren. Die Telefonverbindung, sofern vorhanden, war meist schlecht, und für die Übermittlung von Nachrichten an die Londoner Redaktion stand sonst nur Telex zur Verfügung, eine Form von Telegrafie, die heute ebenfalls Geschichte ist. Ich lernte meinen Beruf ohne Internet, ohne Smartphone, ohne Google, Twitter, Facebook oder Berichterstattung rund um die Uhr. Die Konkurrenz durch die sozialen Medien und die selbst ernannten Privatreporter, mit der sich professionelle Journalisten von heute herumschlagen, gab es allerdings auch noch nicht. Die augenblickliche Nachrichtenübermittlung war pure Science-Fiction. Einmal saß ich mehrere Tage lang auf einer Exklusivmeldung über einen politischen Mord in der Republik Kongo fest, weil es keine Möglichkeit gab, sie nach London zu übermitteln.

Zeitungen konnten nur in gedruckter Form gelesen werden. Da sie zu bestimmten Uhrzeiten in Druck gingen, lautete eine goldene Regel, Abgabetermine unter allen Umständen und immer einzuhalten. Die Mitgliedschaft bei der Journalistengewerkschaft war bei fast allen Zeitungen obligatorisch und die Gehälter wurden von der Gewerkschaft verhandelt. Die Nachrichtenagenturen stützten sich auf Geschäftsmodelle, die aus heutiger Sicht unvorstellbar antiquiert anmuten.

Zu Beginn meiner Karriere gab es kaum Frauen, die über außenpolitische Angelegenheiten schrieben. Die wenigen damals von den Medien beschäftigten Frauen berichteten über Inlandsthemen und Soziales, sie schrieben für die »Seite der Frau«, eine Kategorie, die selbst von progressiven Nachrichtenmedien erst sehr spät abgeschafft wurde. Frauen im Außenressort wurden als exotisch angesehen und von einer abgeschotteten, ausschließlich männlichen Welt mit ihrem bewährten Mix aus Kameradschaft und scharfer Konkurrenz fast immer als unerwünschte Eindringlinge wahrgenommen.

Zu meinem großen Glück verbrachte ich die ersten Lehrjahre beim Magazin West Africa. Für die Berichterstattung über die politische und verfassungsrechtliche Unabhängigkeit der westafrikanischen Länder war damals eine Handvoll hervorragender Journalisten zuständig, zu denen Colin Legum und Basil Davidson vom Observer und André Blanchet und Philippe Decraene von Le Monde gehörten. Sie waren mit den westafrikanischen Verhältnissen bestens vertraut und verfügten über einen reichen Fundus an Wissen über die Region. Als die unerfahrene Hella Pick auftauchte, hießen sie mich willkommen, halfen mir über die ersten Hürden und teilten ihre Kontakte und Informationen mit mir. Später, als ich schon mehr Erfahrung hatte, lernten wiederum sie die Informationen zu schätzen, die sie von mir bekamen. Ich begriff mich damals nicht als Wegbereiterin, geschweige denn als Vorbild für andere Journalistinnen. Und später, als immer mehr Frauen den Beruf ergriffen und die Gleichstellung mit ihren männlichen Kollegen und die vollständige Öffnung der Medien forderten, schloss ich mich ihren Kampagnen zu meiner ewigen Schande nicht an. Ich blieb eine »Ein-Personen-Show«, die es vorzog, über interessante Frauen zu schreiben und am eigenen Beispiel zu beweisen, dass Frauen in den Medien – wie auch sonst überall – Männern ebenbürtig und oft sogar überlegen sind.

Die Jahre beim Magazin West Africa waren in vielerlei Hinsicht die glücklichste und entspannteste Zeit meines Lebens. Sie ermöglichten mir, einer liebevollen, aber auch übermäßig klammernden Mutter zu entkommen, die mich nur ungern gehen ließ. Ich hatte eine anspruchsvolle und zutiefst befriedigende Arbeit gefunden, lernte bemerkenswerte afrikanische Politiker kennen und beteiligte mich an den Debatten über die unterschiedlichen Formen staatlicher Unabhängigkeit, die damals so erbittert und polarisierend geführt wurden wie jene um den Brexit heute. Vor allem aber plagten mich in jener Zeit keine Selbstzweifel. Das Bewusstsein, dass ich eine von zahllosen Flüchtlingen war, die ungeachtet ihrer Leistungen und Erfolge ein Leben lang von Unsicherheiten geplagt werden, war noch nicht ganz bei mir angekommen.

Zu dieser Erkenntnis gelangte ich erst mit der Zeit und erst nachdem ich die kleine, aber feine Welt des West-Africa-Magazins hinter mir gelassen und mich als Guardian-Korrespondentin für die Vereinten Nationen einem viel weiter gefassten Horizont zuwandte. Meine Karriere schritt voran. Doch mein Leben war von einem nicht enden wollenden Bedürfnis nach Anerkennung für meine Arbeit und ihre Erstklassigkeit geprägt, während in der Liebe ständig die Frage im Raum stand, ob meine Hingabe auch wirklich uneingeschränkt erwidert würde. Für ein erfülltes Leben ist Unsicherheit keine gute Voraussetzung. Auch wenn es nicht half, so erkannte ich mit der Zeit, dass ich damit nicht alleine war. Den Flüchtling, der dieses Gefühl nicht kennt, muss ich erst kennenlernen – auch wenn er oder sie anders damit umgeht als ich. Das hat mich zwar nicht daran gehindert, mich vollständig in die britische Gesellschaft zu integrieren, aber die Ursache dieser grundlegenden Verunsicherung ist und bleibt die Tatsache, dass ich der eigenen Herkunft entrissen und um meine Wurzeln gebracht worden war.

Mir des Problems bewusst zu sein, verleitete mich glücklicherweise nicht dazu, über der Vergangenheit zu brüten und ihr nachzutrauern, sondern den Blick stets nach vorne zu richten und weiterzugehen. In den über dreißig Jahren als Guardian-Korrespondentin arbeitete ich in den USA und in Europa. Ich berichtete über die Kuba-Krise und die Ermordung Kennedys, über den Selma-nach-Montgomery-Marsch und die Bürgerrechtsbewegung, über die NATO und die Verhandlungen für eine Rüstungskontrolle. Ich begleitete Präsident Nixon nach Moskau und war dabei, als er seinen Rücktritt erklärte. Von den USA wechselte ich nach Europa, berichtete über die Beitrittsverhandlungen Großbritanniens mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und über die Schlussakte von Helsinki, erlebte als Osteuropa-Korrespondentin das Ende des Kalten Kriegs und den Niedergang der Sowjetunion. Während der letzten zehn Jahre beim Guardian berichtete ich als internationale Korrespondentin von den hochrangigen Gipfeltreffen auf der ganzen Welt.

1996 erklärte der Chefredakteur Alan Rusbridger, die Guardian-Leser wären durch die Bank jünger als die meisten seiner langjährigen Mitarbeiter. Damit war auch ich gemeint. Vielen Dank für Ihre Dienste, aber es ist an der Zeit, abzutreten und Platz zu machen. In meinem Fall löste das eine massive Verunsicherung aus und das Gefühl von Unzulänglichkeit. Ich wollte nicht zum alten Eisen gehören und mich schon gar nicht zur Ruhe setzen. Rettung nahte in der Person des Verlegers (Lord) George Weidenfeld, mit dem ich seit Langem befreundet war: Von ihm erhielt ich den Auftrag, ein Buch zu schreiben – die Biografie Simon Wiesenthals, die mich zwang, über Dinge nachzudenken, die ich ein halbes Leben lang verdrängt hatte: über mein Judentum, über Antisemitismus und Zionismus und über das Thema Schuld und Gerechtigkeit.

Ich bin eine weltliche Jüdin, die sich mit jüdischen Themen und jüdischen Institutionen nur selten auseinandergesetzt hat und die ihre Zugehörigkeit zu diesem Stamm zwar nicht verschwieg, aber auch nicht an die große Glocke hängte – obwohl ich wusste, dass fast alle, die mich kannten, es wussten. Ausschlaggebend dafür, dass ich schließlich begriff, wie wichtig es war, stolz auf mein Judentum zu sein, und dass es Teil meines Menschseins war, war aber nicht so sehr Simon Wiesenthal als vielmehr George Weidenfeld. George verteidigte sein Leben lang das Existenzrecht Israels und trat entschlossen und lautstark gegen jede Form von Antisemitismus auf. Ich konnte nicht mehr so tun, als ginge mich das alles nichts an, und meine Werte wandelten sich zum Besseren. Ich engagierte mich für das Centre for German-Jewish Studies an der Sussex University, und als die Universität das Weidenfeld Institute of Jewish Studies ins Leben rief, wurde ich eine aktive Fundraiserin und Unterstützerin dieser Einrichtung.

Nach der Wiesenthal-Biografie fiel George Weidenfeld sofort etwas Neues für mich ein. Er bot mir die Mitarbeit in seinem »Club of Three« an, jenen Konferenzen, bei denen ranghohe Diplomaten, Politiker und Wirtschaftstreibende aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland über europäische Angelegenheiten diskutierten. Das war der Beginn einer neuen Laufbahn, zunächst im Rahmen der »Club of Three«-Konferenzen und später als Leiterin des Kunst- und Kulturprogramms im von George neu gegründeten Institute for Strategic Dialogue. Diese Arbeit erweiterte meinen Horizont um eine neue Dimension spannender Erfahrungen und Begegnungen. George war einer der bemerkenswertesten Menschen, die ich je zu meinen Freunden zählen durfte, und die Zusammenarbeit mit ihm war ein unablässiges Feuerwerk an Ideen und neuen Aufgaben.

Als George seinen 90. Geburtstag feierte, lud Lord Norman Foster zu einer unvergesslichen Party in die Schweiz ein. Unter den Anwesenden waren alle vertreten, die in der Welt der Politik, Wirtschaft und Kunst Rang und Namen hatten – und ich, das Kindertransport-Kind Nr. 4672, war auch dabei und mit vielen von ihnen befreundet. Gewiss, wird man denken, hätte allein meine »Weidenfeld-Ära« reichen müssen, meine Unsicherheit schließlich doch noch zu überwinden. Nur, so war es nicht. Dem Bedürfnis nach Anerkennung entkomme ich nicht, nicht einmal dann, wenn ich öffentlich geehrt werde. Es ist ein offenes Gefängnis, aus dem ich keinen Ausweg gefunden habe. Ich bin von unsichtbaren Mauern umgeben.

*Im englischen Original auf S. 434.

KAPITEL 1

Goodbye Österreich – Hello England

Ich hatte eine gute Reise. Die Grenzkontrolle war überhaubt nichts. Wir wurden nur gefragt, ob wir Schreibmaschinen hätten. In der ersten Nacht im Zug konnte ich nicht schlafen. In der zweiten Nacht kamen wir ins Schiff. Die meisten spieben, ich aber nicht.

Am nächsten Tag wurden wir am Schiff nochmals untersucht und zwar von einem englischen Doctor. Wir mußten uns dabei nicht einmal ausziehen. Um 11 Uhr stiegen wir wieder in die Bahn und fuhren nach London. Wir wurden in einen Saal geführt und den Garanten übergeben. Mich holte nur die Tochter ab, da Mrs. Infield ihren Fuß gebrochen hat. Gladys, so heißt die Tochter, ist ein liebes Mädel …

Diesen nüchternen Bericht von meiner Reise im Kindertransport schickte ich am 16. März 1939, dem Tag nach meiner Ankunft in London, an meine Mutter. Ich war elf Jahre alt. Um die Bedeutung dessen zu erfassen, was mir passiert war und wie sich das auf meine Identität und meinen Charakter, auf meine Beziehungen und auf meine Arbeit auswirken würde, benötigte ich viel länger – ein Leben lang.

Manche Flüchtlinge sind mit einem perfekten Gedächtnis gesegnet und können sich auf eine Fülle an Dokumenten und Briefen aus der Zeit vor Hitler stützen, um ihre Herkunft zu rekonstruieren und ihre Geschichte zu erzählen. Darum beneide ich sie. Mein Gedächtnis ist ein Sammelsurium aus Scherben und Schnipseln, die sich gemeinsam mit den wenigen erhaltenen Briefen und Dokumenten zu einem bestenfalls unscharfen Bild meiner Kindheit in Wien und meiner Ankunft in London zusammenfügen lassen. Die Handvoll verblasster kleiner Schwarzweißfotos deutet auf ein scheinbar unbeschwertes, stabiles Leben hin: ein attraktives junges Paar, meine Eltern; eine glückstrahlende Großmutter mit mir als Baby im Arm; im Park spielende Kinder; ein kräftig gebautes Mädchen, das mit angespannten Muskeln und nur in der Badehose am Rand eines Swimmingpools steht und sich bereit macht, ihr Können als Schwimmerin unter Beweis zu stellen. Geblieben ist mir auch mein Stammbuch aus der Schule, voller Versprechen immerwährender Freundschaft und kleiner Zeichnungen zu meinem achten Geburtstag – oder war ich da schon neun? Ebenfalls erhalten sind unzusammenhängende Briefe und Postkarten und ein paar Dokumente, aufbewahrt von meiner Mutter, die den Nazis in Österreich zum Glück drei Wochen nach meiner eigenen Ankunft in England entkommen konnte; sie muss sie noch rasch in einen der kleinen Koffer gestopft haben, die die Flüchtlinge mitnehmen durften. In meinem Gedächtnis füllen diese Trophäen nur ein paar Lücken, sie geben aber auch einiges über das Liebesleben meiner Mutter nach ihrer Scheidung preis und rücken ihre eigene Version davon in ein anderes Licht. Eingebrannt in meine Erinnerung ist ein schemenhaftes Bild von der Ankunftshalle in der Liverpool Street Station, das nahtlos übergeht in ein Zimmer im zweiten Stock eines Hauses in der Brondesbury Road im Londoner Stadtteil West Hampstead. Fast achtzig Jahre später stoße ich im Archiv des World Jewish Relief auf zwei Ordner – einer wurde über mich angelegt, der andere über meine Mutter. In meinem steht, dass ich die Nummer 4672 in einem Kindertransport-Kontingent von 10.000 jüdischen Kindern war, die nach den Gräueltaten der »Kristallnacht« im November 1938 aus Deutschland und Österreich herausgeholt und nach England gebracht wurden.

So wie viele andere aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammende Kinder muss ich im Wien der Vor-Hitlerzeit ein unbeschwertes Leben geführt haben. Ein Element fehlte allerdings – mein Vater. Als sich meine Eltern scheiden ließen, war ich drei Jahre alt. Danach sah ich ihn so gut wie nicht mehr. Dafür hatte ich meine Großeltern und meine Mutter, die mich liebten, und ich hatte Freunde, mit denen ich zuerst noch im Park spielte und später zusammen in die Volksschule ging. Es war eine gemischte Knaben- und Mädchenschule mit einer, den Namen nach zu schließen, beträchtlichen Anzahl an jüdischen Kindern und Lehrern. Mein gerettetes Stammbuch war ökumenisch gehalten. Die Kinder an der Schule nannten mich Helli, ein Spitzname, der mir noch viele Jahre erhalten blieb. Das Album war das Geschenk eines meiner Mitschüler zu meinem siebten Geburtstag 1935. Er hieß Peter Bergel und hatte mir das folgende Gedicht gewidmet:

Zu Deinem heutigen Wiegenfest

will ich dies Buch Dir

schenken

Ich wünsch Dir das

Allerbest

Du sollst stets an mich

denken

Ich muss gestehen, dass ich mich überhaupt nicht an ihn erinnere. Die Einträge enden im Juni 1938, drei Monate nach dem »Anschluss«. Zu meinem Geburtstag in jenem Jahr schrieb Dorli Kessler: »Im Glück sei niemals stolz, im Unglück edelmütig; dem Freund stets getreu, und gegen Feinde gütig. Erinnere Dich an Deine Mitschülerin.« In dem Stammbuch finden sich aber nicht nur die Zeichnungen und Sprüche meiner Freundinnen, sondern auch die einiger Lehrer. 1937, als sich die Sturmwolken über Österreich bereits bedrohlich zusammenzogen, schrieb der Religionslehrer Viktor Rosenfeld: »Sei stets stolz auf Dein Volk und Deinen Glauben, und Du wirst immer den richtigen Weg finden.« In einem der letzten Einträge vom Mai 1938 finden sich die folgenden Worte eines anderen Lehrers, Dr. Wilfried Holländer: »In Not sei geduldig, im Glück sei gütig. Frisch vorwärts in Gefahr« (ein Hinweis darauf, dass die guten Zeiten vorbei waren). Die noch verbleibende Schulzeit bis zu meiner Abreise aus Wien ist aus meinem Gedächtnis gelöscht.

Ich muss ein glückliches Kind gewesen sein – glücklich in meiner Umgebung, fleißig und gut in der Schule, beliebt bei meinen Freunden und meiner Mutter inniglich – vielleicht zu inniglich – verbunden. Als sich meine Eltern scheiden ließen, war ich zu jung, um meinen Vater richtig zu kennen oder die Umstände zu verstehen, die zum Bruch der Ehe geführt hatten. Später sollte meine Mutter stets der orthodoxen Familie meines Vaters die Schuld geben. Selbst aus einer weltlichen Familie stammend, so ihre Version, konnte sie, als sie sich in meinen ähnlich weltlich gesinnten Vater Ernst verliebte, nicht ahnen, dass sein orthodoxer Hintergrund irgendwann zum Problem werden würde. Ich hatte aber immer schon den Verdacht, dass viel mehr hinter der Trennung steckte. Doch wie bei vielen anderen Dingen auch, unterließ ich es, meine Mutter zu einer genaueren Erklärung zu drängen, und später, als ich in einem Alter war, in dem ich eine Erklärung benötigt hätte, konnte ich meinen Vater nicht mehr fragen. Nach seiner Auswanderung in die USA 1938 sah ich ihn nie wieder; geblieben ist mir nur ein unpersönlicher Brief, den er mir 1957, kurz vor seinem Tod, geschrieben hat. Er liest sich wie das Schreiben eines Fremden.

Nach 1935 oder 1936 trat, in unregelmäßigen Abständen, eine andere Vaterfigur in mein Leben. Meine Mutter hatte sich in einen russischen Emigranten namens Maxim Kaplan verliebt, der als erfolgloser Geschäftsmann zwischen Wien und Paris pendelte. Ihn liebte ich sehr, und aus den Briefen, die ich noch habe, geht seine tiefe Zuneigung für mich hervor. Die Liebesbriefe an meine Mutter, sofern es welche gegeben hat, dürften verloren gegangen sein. Von ihm sprach sie immer als der großen Liebe ihres Lebens, und ein paar Jahre lang waren sie und Kapi – wie wir ihn nannten – ein glückliches Paar. Wenn sie ihn in Paris besuchte, was sie oft tat, blieb ich bei den Großeltern. 1938 stand es mit der Beziehung offenbar nicht mehr zum Besten. Kapi war in Paris, außerstande, als Geschäftsmann Fuß zu fassen, und auf seinen nach England emigrierten wohlhabenderen Bruder angewiesen. Er war ein talentierter Zeichner und versuchte, seinen Lebensunterhalt mit animierten Postkarten zu verdienen, kleinen Bildern, die von Vogelgesang, tierischen oder menschlichen Lauten untermalt waren und deren Funktion er mir einmal in einem illustrierten Brief erklärte. Nur wurde aus dem Geschäft leider nie etwas. Meine Mutter muss sich in ihren Briefen unaufhörlich beklagt haben, dass sie sich vernachlässigt fühlte und er offenbar nicht wollte, dass sie zu ihm nach Paris kam. Umgekehrt beklagte sich Kapi in seinen Antworten, die meine Mutter aufbewahrt hat, dass sie kein Verständnis für die Schwierigkeiten habe, in denen er steckte – seine Mittellosigkeit, die miserable Unterkunft und seinen schlechten Gesundheitszustand; sie enthielten aber auch immer ausführliche Beschreibungen seiner Geschäftsanbahnungen.

Irgendwann muss ich ihn in einem Brief gefragt haben, warum er meiner Mutter nicht mehr schrieb. So als korrespondierte er mit einer vernünftigen Erwachsenen, antwortete er, dass er ihr seine Probleme erklärt habe und auch, wie depressiv er sei. Sie hätte jedoch kein Verständnis, ja nicht einmal mehr ein freundliches Wort, weshalb es vorläufig besser sei zu schweigen. Der vertrauensvolle Austausch zwischen Kapi und mir scheint trotz der Spannungen mit meiner Mutter nicht abgerissen zu sein. In einem seiner letzten Briefe, der ein paar Monate nach dem »Anschluss« datiert ist, zeigt er sich besorgt um mein Wohlergehen und fragt, ob ich noch zur Schule gehen dürfe und ob meine nichtjüdischen Schulfreunde den Kontakt zu mir aufrechterhielten.

Mitte 1938, als die Juden in Österreich bereits überall um Asyl ansuchten, klammerten sich Kapi und meine Mutter wieder aneinander – wenn auch nur postalisch. Nach unserer Ankunft in England finden sich keine Briefe mehr von ihm. Dann brach der Krieg aus und von Kapi verlor sich jede Spur. In der verzweifelten Hoffnung, er könnte überlebt haben, versuchte meine Mutter 1946, seinen Bruder ausfindig zu machen. Dazu engagierte sie sogar einen Schmalspurdetektiv, dem sie die damals fürstliche Summe von 2,50 Pfund bezahlte (ich habe die Rechnung gefunden). Er spürte den Bruder in Hampton Hill in Richmond auf, wo ihm offenbar eine kleine Spielzeugfabrik gehörte. Und wieder komme ich keinen Schritt weiter: Ich weiß nicht, ob sie diesem Hinweis nachgegangen ist. Kapi bleibt eine undeutliche, aber sehr schöne Erinnerung.

Da ich in meinem Leben nie eine bleibende Vaterfigur hatte, weiß ich auch nicht, was mir abgeht. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass die an sich schon komplizierte Beziehung zwischen einer alleinstehenden Mutter und der einzigen Tochter in unserem Fall durch die Flucht und ihre Folgen nicht einfacher wurde. In Wien verband uns noch eine relativ unkomplizierte Mutter-Kind-Liebe. Als Kind war ich meiner Mutter bedingungslos zugetan. Ich muss ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein, als ich ihr auf einem kleinen Zettel die folgenden Zeilen schrieb und sie mit kleinen Zeichnungen verzierte:

Mutter

Und bin ich einmal erwachsen

Und wäre ich noch so reich

Nie käm ein Schatz auf Erden

Dir liebe Mutter gleich

Meine Mutter, die in ihrem österreichischen Leben »Mizzi« und in ihrem britischen »Hanna« hieß, erwiderte diese Gefühle nicht minder bedingungslos. In Wien war sie aber auch noch mit anderen Dingen beschäftigt gewesen, sie hatte einen Freundeskreis gehabt, eine Schar von Verehrern und zuerst meinen Vater und später Kapi. Als Neuankömmling in England wurde ihre Welt unweigerlich kleiner. Die englische Sprache beherrschte sie rasch. Sie war beliebt und freundete sich mit anderen Flüchtlingen an, später auch mit Briten. Männer, die für sie von Bedeutung gewesen wären, gab es keine mehr in ihrem Leben. Ihr ganzes Augenmerk lag damit zwangsläufig auf mir.

In Wien verkehrte meine Mutter in einem bürgerlichen jüdischen Umfeld – lauter Familien, die sich selbst als vollständig assimiliert ansahen und nicht wahrhaben wollten, vielleicht auch bewusst verdrängten, wie sehr sie einer Illusion aufsaßen. Sie gehörte einer Welt an, die den Zusammenbruch der alten Strukturen und den unaufhaltsamen Aufstieg des Nationalsozialismus nicht zur Kenntnis nehmen wollte – einer Welt, die sich an das uralte Wiener Motto klammerte: Es wird schon nix g’schehn. Mizzi war gebildet und eine große Musikliebhaberin, die als junge Frau fast täglich in die Oper oder ins Theater ging. Ich erinnere mich an lange Spaziergänge, bei denen sie mir ganze Passagen aus Figaros Hochzeit und aus anderen Mozart-Opern vorsang. Die Operette war ihr mindestens so vertraut, und manchmal summte sie Melodien aus dem Weißen Rößl und erzählte mir, ich sei in St. Wolfgang im echten »Weißen Rössl« gezeugt worden.

Meine Mutter ging nicht zur Universität, sie besuchte aber eine Kochschule – was ihr in England zugutekommen sollte, wo sie von 1939 bis Kriegsende als Köchin arbeitete. Da sie noch einer Generation Frauen angehörte, in der nur relativ wenige einen Beruf anstrebten, war sie in Wien nie einer bezahlten Arbeit nachgegangen. Sie hatte sich aber – weniger, um Geld zu verdienen, als vielmehr aus Interesse – oft im Geschäft einer befreundeten Modistin aufgehalten und bei ihr die Hutmacherei gelernt und nebenbei, wie man Leder behandelt und Handschuhe herstellt. Nach dem Krieg stellte sich das als Glück heraus, denn dank dieser Fertigkeiten konnte sie die Hausarbeit hinter sich lassen und sich einen bescheidenen Lebensunterhalt als Modistin verdienen.

Ich fragte meine Mutter nie, wie Maxim Kaplan zu ihrem gesellschaftlichen Kreis gepasst oder ob sie ihn ihren Freunden und den wenigen Cousins je vorgestellt hatte. Wen er auf jeden Fall kannte, war meine Großmutter, die ihn offenbar mochte, aber zu Recht befürchtete, dass die Beziehung mit meiner Mutter nicht von Dauer sein würde.

Die Eltern meiner Mutter, Olga und Alfred, stammten ursprünglich aus dem slowakischen Iglava (Neudorf), verbrachten aber die meiste Zeit ihres Lebens in Wien. Als weltliche Juden fühlten sie sich wohl in ihrer Haut, und in den 1930er-Jahren, als Österreich von politischen Unruhen, dem Februar 34 und dem unaufhaltsamen Aufstieg der Nationalsozialisten erschüttert wurde, hielten sie sich aus der Politik vollständig heraus. Wie so viele andere Wiener Juden verschlossen sie lieber die Augen und klammerten sich an die Überzeugung (oder das Wunschdenken?), dass ihr ruhiges, unauffälliges Leben davon unberührt bleiben würde. Alfred war Beamter. Olga bekam zwei Töchter. Die Erstgeborene starb nach ein paar Monaten, wobei weder meine Großmutter noch sonst jemand je mit mir darüber reden wollte. Meiner Mutter, Jahrgang 1900, gaben sie den Namen Johanna Marie; sie wuchs als Einzelkind auf. Alfred starb 1934. Meine Großmutter Olga war eine lebenslustige Frau von erst Mitte sechzig, als der austrofaschistische Ständestaat in jenen fürchterlichen Märztagen 1938 in den letzten Zügen lag und sich bereitwillig Hitlers Würgegriff auslieferte. Und als der »Führer« am 15. März 1938 unter dem Jubel von 250.000 Menschen »die älteste Ostmark des deutschen Volkes« zum »jüngsten Bollwerk des Deutschen Reiches« erklärte, war es mit den alten Gewissheiten endgültig vorbei. Wer sich immer noch der Illusion hingab, Österreichs Wende zum Nationalsozialismus und seine Ankündigung, mit den Juden aufzuräumen, ließe sich eindämmen, wurde endgültig eines Besseren belehrt. Mit Hitlers Rede und seinem Ruf zu den Waffen war das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Österreich besiegelt.

Unmittelbar danach gingen die judenfeindlichen Angriffe los. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, Männer und Frauen zu erniedrigenden Arbeiten gezwungen, Akademiker aus ihren Posten entfernt, und das in Bayern gelegene Konzentrationslager Dachau nahm den ersten Transport österreichischer Juden in Empfang. Als am 9. November 1938, in der sogenannten Reichskristallnacht, die Wiener Synagogen in Flammen standen, jüdische Geschäfte verwüstet und die Juden geschlagen, erniedrigt und in tiefste Verzweiflung gestürzt wurden, erreichte die Verfolgung ihren vorläufig ersten grauenhaften Höhepunkt.

Ich muss gestehen, dass ich persönlich keinerlei Erinnerung an diese Ereignisse habe. Diese Gedächtnislücke ist mir besonders unangenehm, immerhin war ich zehn Jahre alt und ein aufgewecktes Kind. Und trotzdem kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern, wie es mir angesichts der schrecklichen Zustände um mich herum ging oder wie ich darauf reagierte. Alles, was mir geblieben ist, sind die von meiner Mutter aufbewahrten Briefe; aus ihnen spricht die Angst um mich und um Olga und ihre Hoffnung, aus Österreich herauszukommen – und wenigstens einen Teil ihrer Besitztümer zu retten. Einige Familien waren in weiser Voraussicht schon vor dem »Anschluss« emigriert, als es noch relativ einfach war, mitsamt ihrem Vermögen zu entkommen und ein neues Zuhause zu finden, vorzugsweise in den USA. Jetzt, da für die Juden in Österreich kein Zweifel mehr bestehen konnte, dass sie in ihrer Heimat zum Abschuss freigegeben waren, wollten die allermeisten emigrieren. Dem setzten die Nazis auch nichts entgegen, denn sie wollten das Land ja »judenfrei« machen. Von der Endlösung war noch keine Rede, vorläufig war die Emigration noch möglich. Ausreisen durften allerdings nur Personen. Ihre Besitztümer, Bankkonten und Wertpapiere mussten sie zurücklassen, sie wurden beschlagnahmt. Ausreisevisa wurden ohne Rückkehrmöglichkeit ausgestellt. Die mit dem verräterischen »J« gekennzeichneten Reisepässe verfielen nach der Ausreise und konnten nicht erneuert werden. Den Pass meiner Mutter mit der offiziellen Bestätigung der Nazis, dass ihre Bankkonten konfisziert und alle Steuern ordnungsgemäß entrichtet worden waren, habe ich noch.

Nach dem »Anschluss« gingen bei uns zu Hause sofort die quälenden Diskussionen los, wo wir hin und was wir tun sollten. Olga und meine Mutter beantragten ein Visum für die Vereinigten Staaten (ihre erste Wahl), zur Sicherheit aber auch eines für England. Mein Name stand im Visumsantrag neben dem meiner Mutter. Dann trafen sie zwei verhängnisvolle Entscheidungen und tappten in die Falle: Sie beschlossen, dass meine Großmutter in Prag sicherer wäre und meine Mutter mit mir solange in Wien bleiben würde, um auf die Visa zu warten. Olga fuhr nach Prag. Die Briefe, die Mutter und Tochter einander beinahe täglich schrieben, waren von Angst und der Sorge erfüllt, was aus ihnen werden sollte und ob Olgas Gesundheit der Belastung standhalten würde. Ein guter Freund der Familie, der noch ungehindert zwischen Wien und Prag hin- und herfahren konnte, besuchte Olga regelmäßig; aus seinen Briefen geht hervor, dass er ihr auch finanziell half, als ihre ohnehin spärlichen Mittel zur Neige gingen.

Die zweite katastrophale Entscheidung war die, den gesamten Wertpapierbestand meiner Mutter und Großmutter einem Schweizer Kurier namens Hans Allenbach anzuvertrauen, der versprach, ihn in einer Schweizer Bank zu deponieren. Mittelsmänner wurden damals von vielen eingesetzt, um zumindest einen Teil ihres Vermögens vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Mag sein, dass andere Kuriere vertrauenswürdiger waren. Allenbach war es nicht. Er verschwand und mit ihm unser Vermögen. Meine Mutter wurde bald nach der Übergabe misstrauisch. Nur nützte ihr das nichts. Die Zürcher Adresse, die er angegeben hatte, stellte sich als frei erfunden heraus. Alle Bemühungen, ihn ausfindig zu machen, scheiterten – die noch in Wien angestellten ebenso wie jene nach dem Krieg. Ich habe eine Liste mit der von Hans Allenbach gestohlenen Beute. Während er sich bereichert hatte, waren wir mit einem Schlag arm geworden. Die Geldsorgen begleiteten uns viele Jahre lang und hörten in Wirklichkeit erst auf, als ich genug verdiente, um meiner Mutter finanziell über die Runden helfen zu können.

Es muss 1937 oder 1938 gewesen sein, als im Leben meiner Mutter ein neuer Mann eine Rolle zu spielen begann. Er hieß Rudolf Anzenhofer, war um die vierzig, alleinstehend mit einem gut gehenden Geschäft, kein Jude und in Wien fest verwurzelt, ohne die geringste Not oder Veranlassung zu emigrieren. Ich habe nie erfahren, wie meine Mutter ihn kennengelernt hat. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass die beiden eine Affäre hatten und er nach dem »Anschluss« große Gefahren einging, um ihr zu helfen. Jahre später schloss ich aus ihren Bemerkungen, aber auch aus Andeutungen in den Briefen von »Rudi«, dass sie entweder noch in Wien oder kurz nach ihrer Ankunft in England eine illegale Abtreibung vornehmen ließ. Sie war fest davon überzeugt, dass er sie, sofern er den Krieg überlebte, heiraten und ihr die Rückkehr nach Österreich ermöglichen würde. Kurz vor Kriegsende ließ sie ihn sogar über das Rote Kreuz suchen und gab ihn als ihren »Verlobten« an. Doch bereits in seinem ersten Brief, der sie nach dem Krieg erreichte, teilte er ihr mit, geheiratet und zwei »sehr liebe« Kinder bekommen zu haben. Aber selbst als sich eine Ehe mit ihm als Illusion herausstellte, war ihr Rudi nicht nur vor dem Krieg, sondern auch danach ein wahrer Freund.

Meine Mutter fühlte sich nach dem »Anschluss« in unserer Wohnung in Döbling nicht mehr sicher und wollte näher zur Innenstadt ziehen. Rudi fand eine Wohnung, die seiner Bekannten Hilde Glesinger gehörte, die uns bei sich aufnahm. Mir dürfte damals nicht bewusst gewesen sein, in welche Gefahr sich Hilde für uns begab, woran ich mich aber dunkel erinnere, sind die Momente, wenn die Gestapo an die Tür klopfte. Ich muss die Gefahr gespürt haben. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühlte, aber bedenkt man, wie nahe ich meiner Mutter stand, muss ich Riesenängste ausgestanden haben. Viele Jahre später – 1964 – schrieb mir meine Mutter:

Wenn du dich nur an die letzten Monate in Wien erinnern würdest, als wir bei Hilde gewohnt haben … Jedes Mal, wenn die Gestapo an die Tür klopfte, nahm ich Abschied von dir und von ihr, weil ich nicht wusste, ob ich euch je wiedersehen würde. Ich wurde vielleicht fünf Mal vorgeladen und musste der Gestapo Auskunft über das Geld von Mutter und mir und andere Dinge geben. Zu meinem Erstaunen kam ich jedes Mal zurück. Es war Frau Glesinger, die mir in dieser entsetzlichen Zeit geholfen hat, und ihr musste ich vertrauen, dass sie sich um dich kümmern würde, falls ich nicht zurückkehrte. Und ehrlich gesagt, begreife ich immer noch nicht, wie ich es damals nervlich geschafft habe, mich denen gegenüber zu behaupten und von den deutschen Nazis, die mich vernommen haben, sogar gemocht, oder sagen wir so, nicht gehasst zu werden. Wenn ich Hilde brauchte, hielt sie eisern zu mir, und sie verhielt sich dir und mir gegenüber wirklich wunderbar. Mir tut es leid, dass ich ihr das nie gesagt habe. Dieses ständige Gefühl von großer Gefahr war damals schon selbstverständlich. Aber jemanden wie mich, die immer wieder von der Gestapo abgeholt wurde, bei sich wohnen zu lassen, zeugt von großem Mut. Sie war zum Glück ein unbeschwerter Mensch, der sich keine großen Gedanken über die Lage gemacht hat und auch nicht dachte, dass ihr je etwas zustoßen könnte.

Das also waren die beängstigenden Umstände, unter denen meine Mutter versuchte, uns aus Österreich herauszubringen und Asyl für ihre Mutter zu finden. Da wir auf der Warteliste für ein amerikanisches Visum sehr weit unten standen, waren auch die Erfolgsaussichten entsprechend gering. Mein Vater war keine Hilfe. Er hatte die Warnsignale der drohenden Machtübernahme durch die Nazis offenbar rechtzeitig erkannt und sein Visum zu einem Zeitpunkt beantragt, als die Chancen noch gut standen, in das relativ kleine Flüchtlingskontingent aufgenommen zu werden, zu dem sich die USA bereit erklärt hatten. Er hat Österreich Anfang 1938 verlassen, nur wenige Monate vor dem »Anschluss«, und sich für mein Wohlergehen danach nicht mehr interessiert und auch die zu Kriegsbeginn an ihn gerichteten Aufforderungen, seinen Unterhaltszahlungen für mich nachzukommen, geflissentlich ignoriert.

Ein britisches Visum erhielten nur solche Personen, die dem britischen Steuerzahler nicht zur Last fallen würden und die einen »Förderer« vorweisen konnten, der für ihren Unterhalt garantierte. In der Praxis bedeutete das zwei Möglichkeiten: Entweder kannte man in England jemanden, der oder die entsprechend wohlhabend und großzügig war und für Unterbringung und Unterhalt bürgte, oder man verdingte sich als Hausangestellte. Jede andere Form von bezahlter Arbeit war untersagt. In den meisten Fällen, so auch im Fall meiner Mutter, war eine Stelle als Hausangestellte die einzige Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Da in Großbritannien ein erheblicher Mangel an Dienstpersonal herrschte, waren diese Visa auch relativ leicht zu bekommen, nur: Sie galten nicht für die Kinder! Das führte zu herzzerreißenden Situationen, wenn eine Mutter vorausgefahren war und ihr Kind in der Hoffnung in Österreich zurückgelassen hatte, es würde mit einem der Kindertransporte nachkommen. In den Kleinanzeigen der Times erschien damals eine eigene Rubrik mit dem Titel »Refugee Advertisements«. Eine typische Anzeige lautete etwa:

L. L. D. aus Wien, Jude, musikalisch, sehr belesen, Bridgespieler, sehr anpassungsfähig, in extrem schwieriger Lage, wendet sich an gütige Menschen mit der dringenden Bitte, ihm und seiner Frau (ausgezeichnete Köchin, Haushälterin und Strickerin) die »Aufenthaltspapiere« auszustellen.

Die Anzeige meiner Mutter, in der sie ihre Dienste als Köchin und Dienstmädchen anbot, konnte ich nicht mehr finden. Was ich jedoch noch habe, ist ein vergilbter Zeitungsausschnitt mit dem Appell meiner Mutter, die Garantie für meine Großmutter in Prag zu übernehmen. Sie lautete: »Förderer dringend gesucht. Dame (61) muss die Tschechoslowakei verlassen. Gefahr.« Es fand sich dann auch jemand, aber Olga erhielt ihr Visum erst drei Wochen vor Kriegsausbruch – zu spät für eine Ausreiseerlaubnis.

Grete Marmorek, eine gute Freundin meiner Mutter und entfernte Verwandte meines Vaters, ergatterte für sich selbst noch vor Ende 1938 ein britisches Visum und machte sich in London sofort auf die Suche nach Förderern für meine Mutter und für Olga. In ständiger Angst vor der Gestapo und ohne Sicherheit, ob sie das britische Visum erhalten und dann überhaupt noch aus Österreich würde ausreisen dürfen, zermarterte sich meine Mutter den Kopf, wie sie wenigstens ihr Kind in Sicherheit bringen konnte. Der einzige Ausweg waren die Kindertransporte, denen die britische Regierung nach der »Reichskristallnacht« im November 1938 zugestimmt hatte. Die Mission, wie sie seither auch genannt wird, bestand primär in der Rettung jüdischer Kinder, deren Vater oder beide Elternteile in die Konzentrationslager verschleppt worden waren oder sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern konnten. Jedes Kind musste einen Förderer haben – das konnte eine Einzelperson sein oder eine Organisation, die bereit war, das Kind in ihre Obhut zu nehmen, ihm ein Zuhause zu geben und zu einer Schulbildung zu verhelfen. In der kurzen Zeit bis Kriegsausbruch wurden auf diese Weise über 10.000 deutsche und österreichische Kinder gerettet. Doch auch wenn es eine großartige Aktion war, mussten unzählige Kinder zurückgelassen werden, darunter viele, die niemanden mehr hatten.

Weniger bekannt ist, dass die Kindertransport-Kinder nur befristete britische Visa erhielten und ein sehr strenges und äußerst umstrittenes Auswahlverfahren durchlaufen mussten. Die Forschung ist bis heute damit beschäftigt, aufzuarbeiten, was damals passiert ist. 1938 setzte sich die jüdische Bevölkerung Wiens hauptsächlich aus zwei Gruppen zusammen: einer assimilierten bürgerlichen Mittelschicht und den erst in jüngerer Zeit zugewanderten orthodoxen Schtetl-Juden, die vor den Pogromen in Russland und Osteuropa nach Wien geflüchtet waren. Nach dem November-Pogrom irrten Tausende hilfsbedürftige, oft zu Waisen gewordene Schtetl-Kinder durch die Straßen Wiens. Der auch so schon an ihre Grenzen stoßenden Kultusgemeinde fehlten die Mittel, um ihnen zu helfen. Da die Kultusgemeinde auf Befehl der Nazis für die Erstellung der Kindertransport-Listen zuständig war, setzte sie die Schtetl-Kinder ganz oben auf die Liste. Ihr Appell, diese Kinder zu retten, wurde jedoch ignoriert, und zwar nicht nur von den britischen Behörden, sondern auch von der ad hoc gegründeten Freiwilligengruppe in England, die sich anfangs Movement for the Care of Children from Germany and Austria nannte und ausschlaggebend dafür war, dass der noch zögernde Neville Chamberlain die humanitäre Krise anerkannte und die geplanten Kindertransporte genehmigte. Chamberlain wollte aber nicht noch mehr Juden in England haben, weshalb er auf den befristeten Visa bestand.

Die treibende Kraft unter den Freiwilligen, die vielen Kindertransport-Kindern in liebevoller Erinnerung geblieben ist, war Lola Hahn-Warburg aus der prominenten Bankiersfamilie. Als überzeugter Zionistin galt ihre Priorität solchen Kindern, die später nach Palästina auswandern und den Staat mitaufbauen würden, die also körperlich und geistig erwiesenermaßen gesund waren und gute schulische Leistungen vorweisen konnten. Dem Antrag musste auch ein Foto beigelegt werden. Frau Warburg bevorzugte offenkundig intelligente und nicht besonders jüdisch aussehende Kinder, die physisch und psychisch in einem einwandfreien Zustand waren. Auf dem Schiff, das die Kinder nach Harwich brachte, wurden sie einem letzten Eignungstest unterzogen. Heute weiß man von Kindern, die mit der Begründung abgewiesen wurden, sie wären psychisch nicht geeignet, weil ihre Mütter Selbstmord begangen hatten. Die Kinder mussten einem Persönlichkeitsprofil entsprechen, das ihnen ermöglichte, einigermaßen problemlos in der britischen Gesellschaft Fuß zu fassen. Im Lichte dieser strengen Auflagen ist es nicht verwunderlich, dass buchstäblich alle »Auserwählten« wohlerzogene Kinder aus bürgerlichen Mittelschichtfamilien waren. Nur eine geringe Anzahl kam aus dem orthodoxen Umfeld, während die Schtetl-Kinder im Grunde keine Chance hatten. Unzählige von ihnen sind später ermordet worden, und es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich die Forschung diesem Schandmal der Kindertransporte zuwandte.

Meine Mutter kann von diesen diskriminierenden Praktiken nichts gewusst haben, als sie mich für die Kindertransporte anmeldete. Mein Persönlichkeitsprofil entsprach zum Glück den britischen Auflagen. Wann genau mich meine Mutter von der Wiener Kultusgemeinde auf die Liste setzen ließ, weiß ich nicht. Aber die Aussicht, sich von mir trennen und mich allein ins Ungewisse schicken zu müssen, ohne zu wissen, ob wir uns je wiedersehen würden, muss ihr das Herz zerrissen haben. Auslöser für diese Entscheidung müssen die Vorladungen der Gestapo und ihre Ängste gewesen sein, sich selbst nicht retten zu können, geschweige denn, aus Österreich herauszukommen.

Die Dokumente und den Reisepass mit allen vorgeschriebenen Einträgen, um ausreisen und in Großbritannien einreisen zu dürfen, habe ich noch. Aus ihnen sprechen schwere Entscheidungen und widerstreitende Loyalitäten, die niemals hätten auf die Probe gestellt werden dürfen. Am 11. Jänner 1939 erhielt meine Mutter einen Brief vom »Coordinating Committee for Refugees«, in dem sich eine vom Home Office ausgestellte Arbeitsgenehmigung als Hausangestellte befand und die Instruktion, sich nach ihrer Ankunft in England unverzüglich nach Leeds zu begeben, wo sie »in geeigneter Stellung« untergebracht würde. Warum ausgerechnet Leeds? Keine Erklärung. Der Reisepass meiner Mutter, auf dem das leuchtend rote »J« prangte, wurde am 16. Februar 1939 vom Deutschen Reich ausgestellt. Er war nur ein Jahr lang gültig und konnte nicht verlängert werden. Das britische Visum im Pass stammte vom 27. Februar 1939; es berechtigte sie zu »A Single Journey only« und zur ausschließlichen Arbeit als »Hausangestellte«. Die Bestätigung, dass alle Steuerverbindlichkeiten beglichen waren und die Ausreisegenehmigung erteilt wurde, war am 14. März 1939 in den Pass gestempelt worden. Meine Mutter durfte jetzt zwar ausreisen, zögerte aber noch. Meine Beschwörungen, sofort nach London zu kommen, außer Acht lassend, blieb sie noch bis zum 27. März. Und hier wird die Geschichte dramatisch: Ihr Pass enthielt nämlich auch ein tschechisches Visum vom 3. März 1939, also nicht einmal zwei Wochen vor Hitlers Einmarsch in der Tschechoslowakei (unter Missachtung des Münchner Abkommens). Sie war hin- und hergerissen, ob sie sofort zu mir nach England oder nach Prag zu ihrer Mutter fahren sollte, um ihr zu helfen. Sie muss gedacht haben, dass sie für Olga noch ein britisches Visum bekommen und mit ihr zusammen ausreisen könnte. Wäre sie nach Prag gefahren, hätte ich sie wahrscheinlich nie wiedergesehen.

Als meine Genehmigung für den Kindertransport erteilt war und ein Datum für meine Abreise feststand, wurde der Kontakt zwischen meinen künftigen Pflegeeltern und meiner Mutter hergestellt. Sie bewahrte die Briefe auf, die Ethel Infield (sie wurde meine »Aunt Ethel«, ihr Mann mein »Daddy«) ihr geschrieben hatte. Im Jänner 1939 schrieb Mrs. Infield:

Wir freuen uns alle schon so sehr auf Hella. Sie können sich darauf verlassen, dass wir alles tun werden, damit es ihr gut geht und sie die Sorgen und Ängste der letzten Zeit rasch vergisst. Was Sie selbst betrifft, weiß ich von keiner Stelle [zu dem Zeitpunkt hatte meine Mutter noch kein Visum], doch sowie ich etwas erfahre, teile ich es Ihnen mit. Es ist gerade sehr schwierig hier; schwieriger, als Sie sich vorstellen können. … Ich weiß nicht, wie viel man Ihnen über meine Familie erzählt hat. Ich habe Zwillinge, Sohn und Tochter, 17 Jahre alt; außerdem einen jüngeren Sohn von 13. Hella wird von meiner Tochter unter die Fittiche genommen, die sie richtig bemuttern und sich um sie kümmern wird. Sie kann es kaum erwarten, ihre neue Aufgabe zu erfüllen.

Am 28. Februar kam noch ein Brief. Offenbar war meine Abreise verschoben worden: »Es tut mir so leid, dass sich Hellas Ankunft so lange verzögert. Wir freuen uns alle auf sie und hoffen, dass sie nun bald hier sein wird.« Wahrscheinlich mussten die Infields aus irgendeinem Grund ihre Garantie für mich noch einmal einreichen. Mrs. Infield fügte hinzu, dass sie meine Kleidung noch nicht erhalten hätte. Sie musste geschickt werden, da die Kinder nur einen kleinen Koffer mitnehmen durften. Der letzte Brief an meine Mutter, der sie noch in Wien erreichte, ist mit dem 16. März datiert, dem Tag nach meiner Ankunft, an dem ich ebenfalls an meine Mutter geschrieben hatte. Meine neue »Aunt Ethel« schrieb:

Helli ist gut angekommen. Es scheint ihr recht gut zu gehen und sie ist vergnügt. Sie ist ein liebes kleines Mädchen und wir mögen sie alle sehr. Ich bin überzeugt, dass sie sich rasch eingewöhnen wird. Ich hoffe, Sie können bald nachkommen. Ich denke, es ist ratsam, das so schnell wie möglich zu tun.

Meine Mutter hatte inzwischen ein britisches Visum. Sie hatte aber noch immer keine Ausreiseerlaubnis und war weiterhin unentschlossen, ob sie noch zu ihrer Mutter nach Prag fahren oder gleich nach England kommen sollte – sie muss immer noch gedacht haben, sie könnte beides tun. Das war Wunschdenken. Einen Tag nach meiner Ankunft in London schrieb sie mir, dass sie Olga vor ihrer Abreise noch besuchen wolle, die »jetzt in großer Gefahr ist«.

Nach meinem Kurzbericht über die Reise und meine Ankunft bei den Infields schrieb ich ihr täglich und erzählte ihr von meinem Tagesablauf. Wenn ich diese Aufzeichnungen heute lese, staune ich über den selbstbeherrschten, fast schon erwachsenen Ton und die regelmäßige Handschrift. Sicher bemühte ich mich, mich an meine neue Umgebung anzupassen – solange ich an der Hoffnung festhalten konnte, dass die Trennung von meiner Mutter bald vorüber wäre. Die enorme Tragweite dessen, was mit mir geschehen war, war mir ja noch gar nicht bewusst geworden. An meinem ersten Tag schrieb ich: »Zum Frühstück gab es ein Ei, Weißbrot und Kaffee – das essen die Engländer in der Früh. Dann nahm mich Gladys mit zum Einkaufen und das Geld purzelte nur so aus ihrer Börse …« Danach beschrieb ich, was es zum Mittagessen und später zum Tee gab, und fügte hinzu: »Damit ich glücklich bin, brauche ich nichts außer dich, meine liebe Mutti.« Den Brief unterschrieb ich mit Millionen und Abermillionen (in Zahlen) Bussis. Es folgt aber noch der vielsagende Satz: »Bitte fahr nicht nach Prag.«

Ein paar Tage später wird die Angst, die mir die Pläne meiner Mutter bereiteten, noch deutlicher. Ich schickte ihr eine Postkarte mit den Worten: »Heute schreibe ich dir nicht viel, aber das ist wichtig. Ich will, daß Du längstens Samstag wegfährst direct nach London. Ich weiß hier besser, was los ist als du. Also bitte folge.« Ich drängte sie von Tag zu Tag mehr. Die letzte Postkarte, die ich gefunden habe und die ich kurz vor der Ankunft meiner Mutter in London geschrieben haben muss, kündigt »Energisches« an: »Ich wünsche, daß Du am 28. [März] zu mir kommst. Nichts ist so wichtig als die jetzige Lage, auch Großmutti nicht. Bitte folge mir und komme. … Ich bin in einer Angst und Sorge um dich.«

Meine Briefe und Karten waren natürlich alle auf Deutsch geschrieben. Ich erzählte meiner Mutter, dass die Infields ein paar Brocken Deutsch sprachen und dass sie eine deutsche Hausangestellte hatten. Mit dem Englischunterricht muss ich aber sehr bald nach meiner Ankunft begonnen und rasche Fortschritte gemacht haben, denn aus Sicht der Infields war ich bereit für die Schule. Im Sommertrimester ging ich bereits in die nahe gelegene Brondesbury and Kilburn High School. Ich habe noch mein erstes Zeugnis und den Kommentar des Direktors: »Hella hat gut begonnen. Betragen gut.«

Allem Anschein nach verlief das Zusammenleben mit den Infields dann doch nicht ganz so reibungslos. In den Briefen an meine Mutter beklagte ich mich, dass meine Korrespondenz geöffnet und meine Telefongespräche »belauscht« würden. Ich hätte keine Privatsphäre und stünde unter ständiger Beobachtung. Meine Mutter war zwar endlich in England angekommen, aber an ein Zusammenleben war nicht zu denken. Während jener Monate in London hatte ich das Gefühl, in einer Grauzone zu schweben. Mein Leben fand mit »Daddy« und »Aunt Ethel« und ihren Kindern Gladys, Brian und Gerald statt, aber im Herzen war ich bei meiner Mutter in Godalming, wo sie als Hausangestellte und Köchin arbeitete. Wir durften uns zwar sehen, aber in der Regel nur alle vierzehn Tage, und weder durfte ich im Haus ihres Arbeitgebers übernachten, noch wollten die Infields, dass sie bei uns übernachtete. Manchmal luden sie meine Mutter zum Mittagessen ein, aber nie über Nacht. Wenigstens war Godalming von London aus gut erreichbar.

Viel schlimmer wäre es gewesen, hätte meine Mutter die Anweisungen ihrer Arbeitserlaubnis eingehalten und sich bei ihrer Ankunft in Leeds gemeldet. Grete Marmorek war es zum Glück noch rechtzeitig gelungen, die Stelle in Godalming für meine Mutter zu finden. Dort kochte sie für eine große Familie und einen Haushalt, in dem ihr Platz »downstairs« war. Jeden Morgen erschien die Hausherrin in der Unterwelt und besprach mit ihr den Speiseplan, und das war dann auch der einzige Kontakt meiner Mutter zur Welt »upstairs«. Für sie war das eine völlig neue Erfahrung – und gewiss nicht die beste Voraussetzung, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Ihr Versuch, sich daraus zu befreien und in einer Hutmanufaktur zu arbeiten, die einem Bekannten aus Wien gehörte, scheiterte an den Bedingungen ihrer Arbeitserlaubnis. Ihr blieb nur die Möglichkeit, einen anderen, freundlicheren Haushalt zu finden.

Und dann meinte es das Glück gut mit ihr. Ein Professor an der London School of Economics namens Theodore Chorley war ein großer Liebhaber von Apfelstrudel und anderen Wiener Mehlspeisen. Die Familie war auf der Suche nach einer Köchin. Jemand – niemand weiß mehr, wer – schlug Hanna Pick vor (wie sie sich jetzt nannte). Sie bekam die Stelle – und fand für sich eine neue Familie und bald darauf auch für mich. Außerdem konnten von nun an alle nach Herzenslust Apfelstrudel essen.

Die Chorleys hatten zwei Söhne, Roger und Patrick, und eine Tochter. Sie hieß Gillian und war in meinem Alter. Sie wohnten in Stanmore, am nördlichen Stadtrand von London, in einem großen Haus mit weitläufigem Garten namens »The Rookery«. Es dauerte nicht lange und ich durfte meine Freizeit dort verbringen. Wir Kinder spielten miteinander und schlossen Freundschaften fürs Leben, die Mahlzeiten wurden gemeinsam eingenommen und meine Mutter war weniger angespannt, obwohl die Sorge um Olga ständig im Raum stand und die an ihren Nerven zehrende Frage, wie sie sie aus Prag herausholen könnte.

In den Sommermonaten schwand jede Hoffnung, der Krieg würde sich vielleicht doch noch vermeiden lassen. Die Chorleys beschlossen dennoch, den August wie jedes Jahr im Lake District zu verbringen. Dort besaßen sie ein Sommerhaus, es hieß »Randapike« und lag unweit des Lake Windermere in der Nähe von Hawkshead. Meine Mutter würde selbstverständlich mitkommen und mich luden sie auch ein. Die Infields stimmten zu, erwarteten mich aber rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres im Herbst in London zurück.

In einem Brief vom 30. August schrieb Rudi meiner Mutter, sie solle sich wegen der politischen Lage keine Sorgen machen. In Wien, schrieb er, »herrscht Gelassenheit, weil wir unsere Forderungen [die Forderung Hitlers nach der Angliederung der sudetendeutschen Gebiete im Westen der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich, Anm. der Übers.] gerecht finden. Wir können einfach nicht glauben, dass England nicht zu der Einsicht gelangt, dass ein Krieg sie nicht lösen kann.«

Im Haus der Chorleys wären diese Ansichten als unrealistisch angesehen worden. Dass es zum Krieg kommen würde, schien unausweichlich. Meiner Mutter waren die Hände gebunden und ihre Furcht um Olga wuchs von Tag zu Tag. Die Erwachsenen sorgten jedoch dafür, dass wir Kinder nichts davon mitbekamen und unbeschwerte Ferien verbringen konnten. Wir schwammen im See und trieben uns in den fells herum. Meine Mutter kochte wunderbares Essen für uns und wir schwatzten und spielten. In jenem Wonnemonat überschritt ich eine Linie: Ich hörte auf, in England auf Besuch zu sein. Ich entdeckte, dass England auch ein Zuhause sein konnte.

KAPITEL 2

Friedliche Kriegszeiten: Aufwachsen im Lake District

Es verblassen die vorschlauen Hoffnungen

Eines widerlichen, unehrlichen Jahrzehnts:

Wellen von Wut und Angst /

Zirkulieren über den hellen /

Und verdunkelten Gegenden der Erde,

belagern die innersten Psychen;

Und der unnennbare Gestank von Tod

Beleidigt den Septemberabend /

W. H. Auden, »1. September 1939«*

Am 29. August 1939 erschien der Daily Telegraph mit der Balkenüberschrift: »1.000 Panzer an polnischer Grenze – Zehn Divisionen bereit für Überfall«. Wie in Audens Gedicht sollte sich die Vergeblichkeit der Appeasement-Politik jeden Augenblick durch den explodierenden Krieg mit Abermillionen Toten offenbaren. Dieselbe Journalistin, von der die Eilmeldung stammte, beobachtete zwei Tage später in der polnischen Grenzstadt Katowice von ihrem Fenster aus, wie die deutschen Panzer über die Grenze rollten und gnadenlos über Polen herfielen. Die Exklusivmeldungen stammten aus der Feder der erst 25-jährigen Clare Hollingworth, einer Pionierin im Journalismus, die viele Jahre später – als ich ungefähr im selben Alter war wie sie 1939 – zu meiner Mentorin, Kollegin und Freundin werden sollte.

Während Clare ihre Exklusivmeldung einem Windstoß verdankte, der für einen kurzen Moment die Tarnplanen anhob und die deutschen Truppen und ihre gepanzerten Fahrzeuge an der Grenze zu Polen verriet, war ich im Lake District, kletterte in den fells herum und sog ihre zeitlose Schönheit in mich auf, klammerte mich an die Chorley-Familie und verinnerlichte allmählich, dass wir uns auf Dauer in England niederlassen würden. Uns Kindern blieben die drohende Ruhe vor dem Sturm und der dunkle Schatten des sich anbahnenden Krieges noch verborgen, aber die Erwachsenen planten zwangsläufig voraus. Theo und Katherine wollten nach London zurück und sich für den Kriegsdienst melden (Theo arbeitete den ganzen Krieg hindurch in hoher Position im Home Office und später im Ministry of Security und kehrte in den letzten beiden Kriegsjahren als stellvertretender Zivilschutzbeauftragter in seinen geliebten Nordwesten zurück). Ihre beiden Söhne Roger und Patrick würden in ihr Internat zurückkehren, während Gillian im Herbst, ebenfalls als Internatsschülerin, an der Rydal Hall School im Lake District anfangen sollte.

Offen blieb die schwierige Frage, was mit mir und meiner Mutter geschehen sollte. Die Chorleys würden für die Dauer ihres Kriegsdienstes keine Haushaltshilfe benötigen. Sie hatten meine Mutter aber längst ins Herz geschlossen, konnten ihre Ängste und ihre Einsamkeit nachvollziehen und fühlten sich bis zu einem gewissen Grad verantwortlich für sie; sie wollten also dafür sorgen, dass sie bei einem anderen, ähnlich verständnisvollen Arbeitgeber unterkam. Was mich betraf, war es nur logisch, dass ich zu den Infields nach London zurückkehrte, die mich für die Sommerferien ja nur »ausgeliehen« hatten und weiterhin für meine Schulbildung und meinen Unterhalt zuständig waren. Aber die Logik zieht Gefühle bekanntlich nicht in Betracht. Für meine Mutter stand fest: Eine Trennung von mir kam nicht mehr infrage. Und auch ich wollte nicht von ihr getrennt sein. Als Vertriebene und auf uns gestellt, klammerten wir uns unweigerlich aneinander. Die Chorleys beschlossen, uns zu helfen und alles zu tun, damit wir im Lake District und zusammenbleiben konnten. Nach anfänglichem Zögern erklärten sich die Infields einverstanden und sagten außerdem zu, einen geringen finanziellen Beitrag für meinen Unterhalt und die Schule zu leisten.

Jetzt wurden die Chorleys aktiv. Freunde und Bekannte vor Ort wurden mobilisiert, um eine Familie zu finden, die auf der Suche nach einer Haushaltshilfe und willens war, einen Flüchtling einzustellen und außerdem deren Tochter aufzunehmen. Dann wurde eine Privatschule in Ambleside kontaktiert, die sich bereit erklärte, mich für die ersten Monate unentgeltlich aufzunehmen. Binnen weniger Tage zogen wir bei Delmar Banner in Wood Close ein, einer gastfreundlichen älteren Dame aus Grasmere. Mit Beginn des Herbsttrimesters würde ich mit dem Bus nach Ambleside fahren und an der Fairfield PNEU School eine, wie sich herausstellen sollte, fünfjährige Schulbildung antreten.