18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

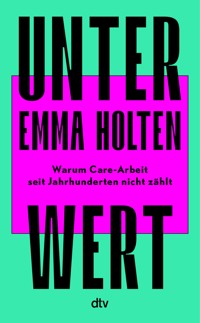

»Ein absolut großartiges Buch.« Politiken Der wahre Preis der Fürsorge »Eine starke Stimme, die Lust macht, über Wirtschaft zu reden.« Littuna.nu Seit der Aufklärung streben wir nach einer Gesellschaft, die wie eine Fabrik betrieben werden kann. Das hat Menschen, Arbeitszeiten, Beziehungen und letztlich die gesamte Zukunft in Produkte verwandelt, die mit einem Preis versehen werden können. Und dieses Prinzip, dieses Denken liegt fast jeder wichtigen politischen Entscheidung zugrunde, die unser Leben bestimmt. Emma Holten beschreibt jene Mechanismen, die dafür gesorgt haben, dass meist von Frauen geleistete Care-Arbeit politisch und wirtschaftlich niemals von Bedeutung war. Schon die frühen Wirtschaftswissenschaften verkannten den Wert von Pflegetätigkeiten. Und sie tun es bis heute. Dieses Buch führt vor, was wir verlieren werden, wenn wir daran nichts ändern. »Erfrischend, augenöffnend und lehrreich.« Jyllands-Posten »Eine Kritik des modernen ökonomischen Mainstream-Denkens.« Informationen »Eine Perle von einem Buch.« Altinget »Eine spannende Kritik an den Machthabern ... getragen von einer ansteckenden Kraft, Verletzlichkeit und Wissen.« Weekendavisen - Der Nr. 1-Bestseller aus Dänemark - mehrfach preisgekrönt - Chaos am Arbeitsmarkt: Wir brauchen ein neues Wertesystem für Pflegeberufe - Ein überzeugendes Manifest für einen wirtschaftlichen Paradigmenwechsel

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Seit der Aufklärung streben wir nach einer Gesellschaft, die wie eine Fabrik betrieben werden kann. Das hat Menschen, Arbeitszeiten, Beziehungen und letztlich die gesamte Zukunft in Produkte verwandelt, die mit einem Preis versehen werden können. Und dieses Prinzip, dieses Denken liegt fast jeder wichtigen politischen Entscheidung zugrunde, die unser Leben bestimmt. Emma Holten beschreibt jene Mechanismen, die dafür gesorgt haben, dass meist von Frauen geleistete Care-Arbeit politisch und wirtschaftlich niemals von Bedeutung war. Schon die frühen Wirtschaftswissenschaften verkannten den Wert von Pflegetätigkeiten. Und sie tun es bis heute. Dieses Buch führt vor, was wir verlieren werden, wenn wir daran nichts ändern.

Emma Holten

Unter Wert

Inhaltsverzeichnis

Widmung

EINLEITUNG

Ein Kampf um die Wahrheit

Messen heißt leben

Warum feministische Ökonomie?

Kapitel 1 EIN MECHANISCHES UNIVERSUM

Neue Arbeiter:innen, neue Zeiten

Eine kontrollierbare Welt

Unkontrollierbare Frauen

Kapitel 2 FREIHEIT FÜR WEN?

Freiheit voneinander

Stark, unabhängig und naiv

Hobbes und Locke legen das Fundament

Kapitel 3 GETEILTE ARBEIT IST HALBE ARBEIT

Die ökonomische Mutter

Gespaltene Wirklichkeit

Rationaler Wahnsinn

Liebe und Nadeln

Kapitel 4 WAS SIND WIR WERT?

Preiszauber

Smooth operations

Zu viel des Guten ist das Beste

Erstarrte Zukunft

Ein reiner Blick auf eine unreine Welt

Preise und Realität

Kapitel 5 WERTLOSE WARTUNG

Zunehmender Einfluss

Eine Zahl to rule them all

Ein Zombie namens BIP

Menschen müssen gepflegt werden

Die Fragmentierung der Welt

Wertlose Lösungen

Lohn für den Ego-Aufbau des Partners

Billige Kinder für den Staat

Kapitel 6 MACHTSTREBEN

The Empire strikes back

Bettys Haushälterin

Das Recht, nicht zu verlieren

Ain’t I a Woman?

Eine konstruierte Frau

Zwei Tragödien

Kapitel 7 ISOLIERTE OPTIMIERUNG

Harder, better, faster, stronger

Pilze bei der Arbeit

Abgestrafte Fürsorge

Vielfältige Maschinen

Eine kurze Zukunft

Kapitel 8 ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN UND FEHLLEISTUNGEN

Die Rückkehr des Roboters

Wenn man die Kosten kennt, aber nicht den Nutzen

Was so extrem schwer ist

Was ist Wirtschaft?

Eine Unterlassungssünde

Eine neutrale Berechnung

Hochgradig unbrauchbar

Kapitel 9 VERWALTETE WÄRME

Die Optimierung der Fürsorge

Eine hypothetische Person

Fürsorgeschulden

Gegenläufige Interessen

Ein umgekehrter Robin Hood

Der Kampf ums Leben

SCHLUSS

DANKE, DANKE, DANKE!

Anmerkungen

EINLEITUNG

Ein Kampf um die Wahrheit

Warum feministische Ökonomie?

EIN MECHANISCHES UNIVERSUM

Neue Arbeiter:innen, neue Zeiten

Eine kontrollierbare Welt

Unkontrollierbare Frauen

FREIHEIT FÜR WEN?

Freiheit voneinander

Stark, unabhängig und naiv

Hobbes und Locke legen das Fundament

GETEILTE ARBEIT IST HALBE ARBEIT

Die ökonomische Mutter

Gespaltene Wirklichkeit

Rationaler Wahnsinn

Liebe und Nadeln

WAS SIND WIR WERT?

Preiszauber

Smooth operations

Zu viel des Guten ist das Beste

Erstarrte Zukunft

Ein reiner Blick auf eine unreine Welt

Preise und Realität

WERTLOSE WARTUNG

Zunehmender Einfluss

Eine Zahl to rule them all

Ein Zombie namens BIP

Menschen müssen gepflegt werden

Die Fragmentierung der Welt

Wertlose Lösungen

Lohn für den Ego-Aufbau des Partners

Billige Kinder für den Staat

MACHTSTREBEN

The Empire strikes back

Bettys Haushälterin

Das Recht, nicht zu verlieren

Ain’t I a woman?

Eine konstruierte Frau

Zwei Tragödien

ISOLIERTE OPTIMIERUNG

Harder, better, faster, stronger

Pilze bei der Arbeit

Abgestrafte Fürsorge

Vielfältige Maschinen

Eine kurze Zukunft

ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN UND FEHLLEISTUNGEN

Die Rückkehr des Roboters

Wenn man die Kosten kennt, aber nicht den Nutzen

Was so extrem schwer ist

Was ist Wirtschaft?

Eine Unterlassungssünde

Eine neutrale Berechnung

Hochgradig unbrauchbar

VERWALTETE WÄRME

Die Optimierung der Fürsorge

Eine hypothetische Person

Fürsorgeschulden

Gegenläufige Interessen

Ein umgekehrter Robin Hood

Der Kampf ums Leben

SCHLUSS

Nachweise

Bildnachweis

Zitatnachweis

Sachregister

Für Maria Cariola,

die so gut lachen und denken kann.

EINLEITUNG

2019 verbrachte ich ein paar Tage im Bispebjerg Sygehus, einem Krankenhaus im Nordwesten Kopenhagens. Ich leide an einer chronischen Darmerkrankung namens Colitis ulcerosa. Mein Körper greift sich selbst an. Die Krankheit ist unberechenbar und seltsam. Keiner weiß, wieso ausgerechnet ich sie habe. Schübe davon können die Folge von Stress, bestimmten Nahrungsmitteln und leider auch etwas zu sorglosem Weingenuss sein. Als ich krank wurde, ging mir auf, dass mein Geist und mein Körper eins sind, denn wenn ich traurig bin, bin ich auch krank. Keiner weiß, was mein Immunsystem in Zukunft vorhat – mit mir und mit denen, die mich umgeben und lieben.

2020, ein Jahr nach meinem Krankenhausaufenthalt, brachte die Zeitschrift Mandag Morgen einen Artikel mit der Überschrift »Frauen sind nach wie vor ein Verlustgeschäft für die Staatskasse«. Damit bezog man sich auf einen viel beachteten Beitrag von Danmarks Radio aus dem Jahr 2013 mit dem Titel »Frauen sind ein Verlustgeschäft für unsere Gesellschaft«. Die Überschriften unterscheiden sich nicht sonderlich von vielen anderen Überschriften zum Thema Wirtschaft. Sie geben sich objektiv, logisch, unumstößlich. Wert wird als das Ergebnis einer Rechenaufgabe dargestellt. Wie eine Frage, auf die es eine einfache Antwort gibt. Wer will schon widersprechen, wenn es heißt, Frauen würden dem dänischen Staat auf der Tasche liegen?

Im Artikel heißt es, die Zahlen stammten vom Finanzministerium. Der Wert dessen, was Frauen (zur Gesellschaft) beitragen, wurde auf der Grundlage der von ihnen gezahlten Steuern berechnet, und sie bezahlen weniger Steuern als Männer. Frauen bekämen mehr, als sie gäben, stand da. Frauen sind länger in Elternzeit, verbringen mehr Zeit mit den Kindern zu Hause und arbeiten häufig in schlecht bezahlten Jobs in öffentlichen Einrichtungen, viele von ihnen gar in Teilzeit. Sie bringen viele Kinder zur Welt, und Geburten sind teuer. Wirtschaftsexperten kamen zu dem Schluss: Wenn Frauen mehr leben würden wie Männer, dann wäre Dänemark reicher.

Frauen wenden nämlich viel zu viel Zeit dafür auf, sich sowohl bezahlt als auch unbezahlt um andere Menschen zu kümmern. Die Menschen, denen ich in Bispebjerg im Krankenhaus begegnete, waren also ein großer Teil des Problems. Sie stellten einen Verlust dar, weil sie Zeit damit verbrachten, mir wieder auf die Beine zu helfen. Die Arbeit, die sie leisteten, brachte offenbar keinen besonderen Wert hervor. Das wunderte mich. Immerhin hatten diese Menschen mein Leben gerettet.

Ich fragte mich, wie man in einer Gesellschaft einen Wert bestimmt. Wo sollte ich die Antwort finden? Natürlich bei den Wirtschaftswissenschaften. Wirtschaft ist die Sprache der Politik, die Sprache der Macht. Keine andere Denkschule hat so enormen Einfluss wie die der Ökonomen. Was man »sich leisten kann«, ist automatisch das, was »möglich« ist. Häufig benutzen wir »die Wirtschaft« gar als Synonym für unsere Gesellschaft.

Wirtschaftsthemen werden oft genauso vereinfacht dargestellt wie die gesellschaftliche Belastung durch die Frauen. Ich glaube, es gibt eine weitverbreitete Vorstellung davon, dass irgendwo in einem Büro ein paar Menschen sitzen, die alle Fragen danach, ob wir es uns leisten können, mehr Krankenhäuser zu bauen oder weniger zu arbeiten, ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten können.

Und dass viele sich das so vorstellen, ist kein Wunder. Die Medien lieben klare Ja-Nein-Antworten mindestens genauso sehr wie wahnsinnig seriös aussehende Diagramme, und darum hat sich der Glaube verbreitet, dass Wirtschaft eine exakte Wissenschaft sei, in der es nicht viel zu diskutieren gebe. Viele Menschen würde es überraschen, wenn sie hörten, dass Ökonom:innen sich nicht einmal darüber einig sind, was Geld eigentlich ist, was eine Bank macht, was Produktivität bedeutet und was Inflation mit sich bringt. Seit ich mich mit Wirtschaftswissenschaften beschäftige, habe ich so gut wie nichts gefunden, worin man sich innerhalb dieser Disziplin einig wäre. Nicht einmal hinsichtlich einer so grundlegenden Frage wie der, ob reiche Menschen ihr vieles Geld wirklich verdienen, sind zwei der aktuell bekanntesten Ökonomen, Paul Krugman und N. Gregory Mankiw, einer Meinung. Tag für Tag herrscht Dissens in Sachen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ich finde, das ist gut so. Debatten sind wichtig für eine Gesellschaftswissenschaft, die sich mit Menschen und deren Verhalten beschäftigt. Und doch ist der öffentliche Diskurs von immer wieder scheinbar endgültigen Antworten auf Wirtschaftsfragen geprägt, so, als herrschte trauter Konsens.

Das kommt daher, dass unser wirtschaftliches Denken alles andere Denken dominiert. Es nimmt unglaublich viel Raum in öffentlichen Einrichtungen ein, in Organen wie der EU und in den Medien. Das sieht man daran, dass dieses wirtschaftliche Denken immer wieder Konklusionen präsentieren darf, ohne gleichzeitig zu erklären, welche Begriffe vom Menschen, der Gesellschaft und der Gerechtigkeit diesen zugrunde liegen. Davon erfahren wir in der Regel nichts.

Ich habe beschlossen, diese Art von Wirtschaft die etablierteWirtschaft zu nennen. Die Ökonomin Joan Robinson schrieb 1980: »Wirtschaftswissenschaften studiert man nicht, um fertige Antworten auf Wirtschaftsfragen zu bekommen, sondern um zu lernen, sich von Ökonomen nicht an der Nase herumführen zu lassen.« Viele von uns, sehr viele, lassen sich Tag für Tag von der etablierten Wirtschaft an der Nase herumführen. Auch Regierungschef:innen, Journalist:innen und CEOs. Ja, sogar Ökonom:innen.

Ein Kampf um die Wahrheit

Der wichtigste Grund dafür, dass wir eine etablierte wirtschaftliche Denkweise haben (und Tausende nicht etablierte), ist natürlich, dass eine Wirtschaftsdebatte immer ein Machtkampf ist. In seinem Vorwort zu Philipp Saunders’ Buch The Principles of Economics Course: A Handbook for Instructors erklärte der Ökonom Paul Samuelson1990, ihm sei es egal, wer die Gesetze eines Landes schreibe, solange er die Lehrbücher für Ökonomie schreiben dürfe. Eine sehr kluge Aussage. Die Wissenschaft, die definiert, was Wert ist, wird auch jene Wissenschaft sein, die unsere Zukunft gestaltet. Darum haben im Laufe der Jahrhunderte unterschiedlichste Menschen dafür gekämpft, dass ausgerechnet ihre Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse als die einzig »wahre« verstanden wurde.

Ein weiterer Grund ist, dass die Politik immer wieder präzise Antworten braucht. Das hat es den nicht etablierten Wirtschaftsformen schwer gemacht, denn wenn erst einmal eine Antwort in der Welt ist, fällt es leichter, sich daran zu halten. Politiker:innen lieben nichts mehr, als sagen zu können: »Mein Vorschlag wird 3500 neue Arbeitsplätze schaffen!« Oder: »Mein Vorschlag wird dem Staat 22 Milliarden sparen!« Derartige Aussagen vermitteln den Menschen und den Politiker:innen ein Gefühl von Sicherheit. Die Zukunft liegt oft ungewiss vor uns, doch solche Zahlen signalisieren: Wir haben das im Griff. Für gute politische Entscheidungen braucht man nichts weiter als einen Taschenrechner. Der etablierten Wirtschaft ist es gelungen, stets präzise und wissenschaftlich wirkende Antworten zu präsentieren. Aber damit täuscht sie eine falsche Sicherheit vor. Niemand weiß, was 2030 sein wird. Die meisten Ökonom:innen wissen nicht einmal, was in zwei Monaten sein wird.

Im Streben nach Sicherheit und Planbarkeit hat man öffentliche Einrichtungen geschaffen, deren Aufgabe darin besteht, zu erzählen, wie viel bestimmte politische Vorschläge »kosten« und welche »Konsequenzen« sie haben werden. Diese Einrichtungen bedienen sich ökonomischer Modelle und Theorien, die auf der Auffassung der etablierten Ökonomie davon basieren, wie man in einer Gesellschaft Werte (be-)misst.

In diesen Modellen wird die Gesellschaft zu einer Formel und das Leben zu Mathematik. Und die Zahlen, mit denen man einen Wert bemisst, sind Preise. Ein Beispiel für die Macht der Preise findet sich im Verhältnis dieser Modelle zur Natur. Als man in Dänemark beschloss, den Wert der Natur zu messen, indem man Preise festsetzte für die natürlichen Ressourcen, sagte der Ökonom Peter Birch Sørensen: »Viele finden es verständlicherweise seltsam, beispielsweise den Gesang der Lerche mit einem Preisschild zu versehen. Aber wenn wir das nicht tun, riskieren wir, dass wichtige Umweltwerte im politischen Prozess mehr oder weniger unter den Tisch fallen.« Und damit hatte er ganz recht: Der Preis, den man für etwas bestimmt, beeinflusst nämlich hochgradig den Stellenwert, den es in der Politik einnimmt. Und wenn etwas schwer mit einem Preisschild zu versehen ist, wie zum Beispiel Lerchen, Fürsorge, Freunde, Familie, Kunst und Ruhe, dann haben diese Dinge in der Mathematik des Staates einen mehr als schweren Stand.

Wenn alles mit einem Preisschild versehen wird, entsteht dadurch eine Hierarchie. Und ganz unten in dieser Hierarchie befinden sich alle die und all das, für die und das am schwersten ein Preis festzustellen ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Dinge und Menschen wertlos sind – nur, dass sie in der professionellen Politik und Debatte so behandelt werden. Wie Peter Birch Sørensen (schon wieder!) 2004 schrieb, findet »laufend eine implizite Bewertung« statt, wenn auf der Grundlage der etablierten Wirtschaft politische Entscheidungen getroffen werden, »auch wenn man sich dagegen wehrt, indem man den Wert explizit benennt«. Wenn etwas keinen pekuniären Wert hat, beträgt sein Preis null. Alles muss die Sprache der Politik sprechen: etablierte Wirtschaft.

Durch die von ihnen entwickelten Methoden haben Ökonom:innen eine unvergleichliche Macht bekommen. Ökonomie ist ohne Zweifel die mächtigste Wissenschaft innerhalb moderner Politik, ganz gleich, welcher Bereich analysiert wird. Eine Wissenschaft, die sich mit derselben Autorität zu so unterschiedlichen Themen wie Altenpflege und Volkswagen äußern kann! Ein Traum!

Die Antworten der Ökonom:innen auf die Aufgaben und Fragen von Politiker:innen werden uns allen als neutrale Einschätzungen verkauft. Auf der ganzen Welt gibt es Büros mit Finanzministerien und Wirtschaftsräten, aber von soziologischen oder anthropologischen Räten hört man nur selten. Marion Fourcade, Étienne Ollion und Yann Algan, die die Macht der ökonomischen Sprache erforschen, nennen das »die Überlegenheit der Ökonomen«. Überlegen sind sie in doppelter Hinsicht: Sie haben mehr Macht als alle anderen Sozialwissenschaftler:innen. Und diese enorme Macht hat ihnen zu einem ausgeprägten »Selbstbewusstsein« verholfen, wenn es darum geht, sich zur Politik und deren Konsequenzen zu äußern. Ein hin und wieder strotzendes Selbstbewusstsein. Liest man in der Zeitung eine Überschrift, in der steht, was den Staat etwas »kostet«, geht es in der Regel um Zahlen aus genau diesen Büros. Deren Berechnungen und Schlussfolgerungen werden nur selten wirklich hinterfragt – jedenfalls nicht öffentlich.

Dieses Buch erzählt die Geschichte davon, wie die Modelle, auf deren Grundlage heute so selbstbewusst gearbeitet wird, zu dem Menschen- und Gesellschaftsbild kamen, das sie noch immer prägt. Dabei geht es primär um das Denken in Europa und in den USA. Das hat seinen Grund. Die mächtigsten Wirtschaftstheorien haben sich von dort ausgehend über fast die ganze Welt verbreitet. Um Mitglied der EU, der UN, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds werden zu können, muss man in der Regel den Vorgaben der etablierten Wirtschaft von einer Nationalökonomie folgen.

Der Philosoph Olúfẹ́mi O. Táíwò und der Historiker Michael Franczak bezeichnen einige der Entscheidungsprozesse innerhalb dieser Organe als eine direkte Folge des Kolonialismus. Und dann gibt es da natürlich noch das unausgesprochene »Gentlemen’s Agreement«, wonach an der Spitze des Internationalen Währungsfonds stets eine Person aus Europa sitzt und an der der Weltbank stets eine aus Amerika. Um die Welt zu verstehen, muss man verstehen, wie die Mächtigsten dieser Welt denken.

An den Universitäten begegnet man haufenweise anderen Wirtschaftstheorien, nicht nur denen der etablierten Wirtschaft. Einige davon werde ich in diesem Buch vorstellen. Doch zum großen Ärger aller Ökonom:innen, die mit alternativen Visionen und Methoden aufwarten, hält sich ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Wirklichkeit meist sehr in Grenzen. Wie die Ökonomin Diane Coyle2023 in ihrem Buch Of Cogs and Monsters feststellte, wird alles, was an Universitäten erforscht und gelehrt wird, stets mit Verzögerung in die Praxis umgesetzt.

Der Abschied von den »alten« Ideen, die hier vorgestellt werden, fällt deshalb schwer, weil ohne sie viele Wirtschaftsmodelle gar nicht funktionieren könnten. Es ist jene in der Zeit der Aufklärung entstandene Vorstellung vom mechanischen, schlichten, von Eigeninteresse angetriebenen Individuum, die es der heutigen Wirtschaft ermöglicht, naturwissenschaftlich daherkommende Zukunftsprognosen zu formulieren. Wenn Sand in dieses Getriebe gerät, kommt ein großer Teil der Maschine ins Stocken.

Im Jahr 2000 verkündete der Ökonom Edward Lazear stolz, die Ökonomie sei (im Gegensatz zu anderen Gesellschafts- und Sozialwissenschaften) eine »echte Wissenschaft«, weshalb ihre Methoden über eine »imperialistische« Macht verfügten, mit der sie in Gebiete »vorgedrungen« seien, von denen man zuvor nicht geglaubt habe, dass diese Methoden dort überhaupt anwendbar seien. Das sehe ich in der Tat ganz genauso, aber ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein möchte.

Messen heißt leben

Die wichtigste Erkenntnis des Feminismus ist, dass hohes gesellschaftliches Ansehen nicht durch neutrale, gerechte Prozesse erreicht wird. Man muss schon sehr genau hinschauen, um zu verstehen, warum manches bejubelt und anderes ausgebuht wird, warum manche Menschen gut bezahlt werden und andere schlecht. Man muss sich in unserer Geschichte und unserer Gesellschaft auf Spurensuche begeben, und man stößt dabei häufig auf lange unsichtbar gebliebene Gewalt, auf Zwang und Unterdrückung.

Hierarchien werden von ihren Zeitgenossen fast immer als natürliche Ordnung empfunden. Darum war es anfangs eine prima Sache, als im 18. Jahrhundert einige große Denker der Aufklärung überlegten, ob es möglich wäre, eine Gesellschaft auf Logik und Vernunft aufzubauen statt auf einem System von Aristokratie, Königen und Erblinien. Sie wollten die Menschen so präzise wie möglich naturwissenschaftlich erfassen. Sie gingen davon aus, dass alles auf der Welt wie einmechanisches Uhrwerk zusammenhing – und mussten nur irgendwie herausfinden, wie. Genau das versucht die Wirtschaftswissenschaft in weiten Teilen bis heute.

Die europäische Ideengeschichte hat verständlicherweise immer mit der Vorstellung geliebäugelt, dass es eine Wissenschaft geben müsse, die mit Rationalität etwas gegen Krieg, Gewalt und Konflikte ausrichten und menschliches Chaos mit mathematischen Systemen ersetzen könne. Physik und Chemie, jene Disziplinen, mit denen man die Welt in Zahlen messen und beschreiben kann, hatten immer das höchste Ansehen genossen. Das waren echte Wissenschaften.

Darum wandte man sich in den 1870er-Jahren, als man aus der Ökonomie eine Naturwissenschaft machen wollte, der Mathematik und der Mechanik zu. Man nannte die Disziplin nicht länger »politische Ökonomie«, sondern schlicht »Ökonomie«. Ab sofort sollten die Menschen und ihr Verhalten in Formeln gefasst werden, und ökonomisches Denken sollte über alle anderen Sozialwissenschaften herrschen.

Das Ergebnis war die »marginalistische Revolution«, in deren Zuge Preise zu den Zahlen wurden, mit denen die Welt und ihre Werte gemessen wurden. Der Marginalismus bildete die Grundlage für die etablierte Mikroökonomie, die mächtigste Theorie zur Psychologie des Menschen: warum wir dieses kaufen, aber jenes nicht, warum wir arbeiten oder uns freinehmen, investieren oder nicht. Es kam zu einem Paradigmenwechsel. Alles, was keinen Preis hatte, und menschliche Beziehungen, die nicht mechanisch funktionierten, wurden in diesen Theorien schlicht nicht berücksichtigt. Diese Entwicklung beleuchte ich im ersten Teil des Buches, in dem es um die Philosophen des 17. Jahrhunderts und später geht, die das Verhältnis des Menschen zu sich selbst – und damit die Haltung dazu, was ein wertvoller Bürger und was ein wertvolles Leben ist – fundamental veränderten.

In den 1970er-Jahren meinten viele Ökonom:innen, dass die Makroökonomie, das Studium der Gesamtgesellschaft, das zuvor eine politische und historische Angelegenheit gewesen war, mathematischer und theoretischer werden solle. Dazu musste die Makroökonomie auf mikroökonomisches Fundament gebaut werden: mechanische Menschen, mechanische Gesellschaft. Und es ist ihnen gelungen. Aber das heißt nicht, dass die Art und Weise, wie wir heutzutage Ökonomie betrachten, neutral ist. Ganz im Gegenteil: Unsere Betrachtungsweise basiert auf Auslassungen, Annahmen und Bewertungen, die nur selten offengelegt werden. Eine Gesellschaftstheorie, die beschreiben will, wie eine Gesellschaft ist und funktioniert, kann sehr leicht zu einer werden, die vorschreibt, wie eine Gesellschaft sein und funktionieren sollte.

In diesem Buch sind wir einem Mysterium auf der Spur: In Zeiten unbeschreiblichen Wohlstands erlebt die Welt das, was Expert:innen eine »Fürsorgekrise« nennen. Ständig werden neue Negativrekorde in Sachen mentale Gesundheit und Einsamkeit aufgestellt, es wird immer schwieriger, Arbeitskräfte für Fürsorgeberufe zu rekrutieren, und Familien sind reihenweise überlastet und von Stress geplagt. Nie zuvor hat uns mehr Technologie zur Verfügung gestanden, nie waren mehr Ressourcen zugänglich, und trotzdem müssen sich Menschen auf der ganzen Welt anhören, dass sie mit Einsparungen in der öffentlichen Pflege und der Ausbildung rechnen müssen. Was ist da los?

Warum feministische Ökonomie?

Feministische Ökonomie basiert auf dem, was »Reproduktion« genannt wird: sämtliche bezahlten und unbezahlten Aktivitäten, die erforderlich sind, um Menschen gesund, glücklich und am Leben zu erhalten. In diesem Buch fällt die Definition dieser Aktivitäten sehr breit aus. Das kann alles sein von der Grundschulbetreuung bis hin zum Trösten eines Freundes. Alles, bei dem mindestens zwei Menschen gemeinsam etwas machen, das dazu beiträgt, dass mindestens einer von ihnen gesünder, glücklicher und lebendiger wird. Für diese Aktivitäten verwende ich die Begriffe Reproduktion und Fürsorgearbeit (und hin und wieder Pflege).

Über Fürsorge- beziehungsweise Care-Arbeit reden wir häufig so, als wäre das etwas, das nur Kranke, Alte, Behinderte und Kinder bräuchten. In der feministischen Ökonomie ist das anders. Da betrachtet man Fürsorge als eine Konstante im Leben aller. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass es uns überhaupt gibt, auch dann, wenn wir gesund und scheinbar völlig unabhängig sind. Kein Mensch kommt durchs Leben, ohne dass sich früher oder später andere um ihn kümmern, ihm mit Wertschätzung und auf Augenhöhe begegnen. Kein Mensch kann ohne die Fürsorge anderer Menschen existieren, und darum ist Fürsorgearbeit die Arbeit, die alles andere Arbeiten überhaupt erst ermöglicht. Das ist es, woran wir in der feministischen Ökonomie glauben, und wie sich zeigen wird, ist das eine ziemlich radikale ökonomische Grundannahme.

Manche brauchen mehr Fürsorge als andere, aber vor allem verändert sich unser aller Fürsorgebedarf im Laufe des Lebens. Es heißt feministische Ökonomie, weil Frauen seit jeher mehr Zeit mit dieser Art von Aktivitäten verbringen. Es heißt nicht feministische Ökonomie, weil es nur Frauen zugutekommt, zu verstehen, wer eigentlich Fürsorge empfangen darf, wer sie übt und wie wir sie sehen. Denn all das geht uns alle an, weil es unser Zuhause prägt, unseren Arbeitsplatz und unseren Staat.

Wer sich von diesem Buch konkrete Tipps dazu erhofft, wie zu Hause mehr Gleichstellung gelingen kann, der:die wird enttäuscht werden. (Wer aber, wie ich, historische Abrisse und politische Analysen für das eigene Leben hilfreich findet, für den:die ist dieses Buch perfekt!) Mein Blick richtet sich ausschließlich auf die Systeme, innerhalb derer wir alle unsere Entscheidungen treffen. Mir ist es gleich, ob jemand seine Kleinkinder zu Hause betreut oder ihre eigene Firma gründet oder glücklich kinderlos ist. Jeder Mensch empfängt und übt Fürsorge in seinem Leben. Unter welchen Umständen wir uns um das körperliche und geistige Wohl von anderen kümmern, ist ungewiss – es ist ein ewiger Kampf, es einerseits zu dürfen und andererseits nicht darauf angewiesen zu sein.

Dieses Buch kann den Eindruck vermitteln, als gäbe es nur Cis-Frauen, Cis-Männer und heterosexuelle Kleinfamilien. Das kommt daher, dass dies das Geschlechterbild der etablierten Wirtschaft ist. In ihrem Streben nach Neutralität und Mathematik ist es eine enorme Herausforderung für die etablierte Wirtschaft, dass jeder Körper anders ist. Und dass wir nicht alle vom selben Punkt aus starten und nicht alle dieselbe Lebensweise pflegen. Darum fällt es der etablierten Wirtschaft auch so schwer, zu beschreiben, wie Arbeitskräfte produziert werden, woher sie eigentlich kommen. Denn wenn man das täte, müsste man aussprechen, dass manche Körper hin und wieder Dinge tun, die andere Körper nicht tun – zum Beispiel Kinder kriegen –, und dass manche Körper und Geister mehr Fürsorge brauchen als andere. Solche Unterschiede stellen ein Problem dar, wenn man von einem Uhrwerk ausgeht, in dem alle Rädchen gleich sind. Darum liegt den Theorien oft die Prämisse zugrunde, dass irgendjemand schon dafür sorgen wird, dass Kinder geboren und umsorgt werden, die zu neuen Arbeitskräften heranwachsen. Und darum führt es seither häufig zu Wut und Disziplinierungsversuchen, wenn Menschen nicht das tun, was von ihnen erwartet wird.

Das klassische Familienmodell mit einem Alleinversorger und einer für die Fürsorge Verantwortlichen ist in den Augen der etablierten Wirtschaft eine besonders kostengünstige Art und Weise, neue Arbeitskräfte zu generieren: Billiger als in dieser Konstellation können keine neuen Staatsbürger:innen hervorgebracht werden. Die Rollen sind klar verteilt, es sind so wenige Stunden und Erwachsene wie möglich im Spiel. Ganz gleich, welchen Geschlechts du bist, welche Sexualität du hast oder welche Familienform du lebst, wirst du feststellen, dass alles, was nicht dem klassischen Familienmodell entspricht, in der heutigen Gesellschaft ständig auf kulturellen und institutionellen Widerstand stößt. Man kann ein kleines bisschen verändern: Vielleicht ist der Heteromann die primäre Bezugsperson, vielleicht sind die Eltern gleichgeschlechtlich. Aber die Wirtschaft diszipliniert uns. Jede ökonomische Struktur hat ihre Lieblingsvorstellung davon, wie neue Arbeitskräfte produziert werden sollen, und in unserer etablierten Wirtschaft ist das die heterosexuelle Kleinfamilie mit zwei erwerbstätigen Elternteilen. Solange Theorien vorherrschen, denen zufolge Fürsorge wertlos ist, muss natürlich alles dafür getan werden, so wenig Zeit und Energie wie möglich damit zu verschwenden.

Schon während der Hexenverfolgung wie auch heute wurden Hetzjagden auf kinderlose Cis-Frauen, Transpersonen, queeres Leben und alternative Familienformen stets mehr oder weniger unverhohlen mit dem wirtschaftlichen Argument unterstützt, dass diese Menschen ihrer reproduktiven Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nicht nachkämen. Was in unseren Augen ein richtiger Mann, eine richtige Frau und eine richtige Familie ist, hat hochgradig mit Ökonomie und Arbeitsverteilung zu tun.

Dänemark ist eines der Länder mit der größten Gleichstellung weltweit, und doch leisten Frauen dort pro Tag im Durchschnitt 54 Minuten mehr an häuslicher Arbeit als Männer. Frauen arbeiten circa 3,5 Stunden zu Hause, Männer circa 2,5 Stunden. Und da ist die sogenannte Mental Load noch nicht mitgerechnet, also die Zeit, die man aufwendet, um Dinge zu planen und den Alltag zu organisieren. Männer dagegen arbeiten eine Stunde mehr auf dem bezahlten Arbeitsmarkt. Fast überall außerhalb Dänemarks ist das Verhältnis noch ungleicher. Weltweit sagen 606 Millionen Frauen, der Grund dafür, dass sie nicht auf dem Arbeitsmarkt seien, liege in der Fürsorgearbeit. Dieselbe Aussage treffen nur 41 Millionen Männer. Geschätzte 75 Prozent der weltweiten häuslichen Arbeit wird von Frauen geleistet. Diese eine Stunde, die Frauen in Dänemark täglich mehr aufwenden als Männer, summiert sich aufs Jahr gerechnet auf ganze neun Wochen Vollzeitarbeit. Das läppert sich. In Deutschland ist die Differenz sogar noch größer. Zählt man Reparaturarbeiten, Hausarbeit, Pflege, Besorgungen und Kinderbetreuung zusammen, leisten Frauen pro Woche im Durchschnitt ganze 39,1 Stunden Arbeit – eine Vollzeitstelle. Männer wenden etwa 25,2 Stunden für all diese Tätigkeiten auf. Pro Tag verbringen Frauen in Deutschland also knapp zwei Stunden mehr mit solchen Arbeiten als Männer.

Bei alldem geht es natürlich in hohem Maße um Kinder. Das Einkommen von Frauen in Dänemark sinkt nach der Geburt des ersten Kindes im Schnitt um 30 Prozent, und nach der Elternzeit bleibt es im Schnitt bei 20 Prozent unter dem Einkommen vergleichbar qualifizierter Männer – was gravierende Folgen für die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Rente von Frauen hat. In der EU »verlieren« sie aufgrund ungleich verteilter unbezahlter Fürsorgearbeit jedes Jahr 242 Millionen Euro Einkommen. Die Arbeitszeit der Männer ändert sich kaum, nachdem sie Väter geworden sind. Hier und da steigt sie sogar. In dieser Statistik stecken zwei Tragödien: Unbezahlte Fürsorgearbeit zu leisten, ist nicht nur eine Bürde, es ist auch ein Geschenk. Und Bürden wie auch Geschenke sind derzeit sehr ungleich verteilt.

Wenn wir uns der bezahlten Sphäre zuwenden, sehen wir, dass der Frauenanteil im Sozial- und Gesundheitswesen in Dänemark 80 Prozent beträgt. In der EU sind 76 Prozent aller, die in Fürsorgeberufen arbeiten, Frauen. Weltweit sind etwa 248 Millionen Frauen im Fürsorgesektor beschäftigt und 132 Millionen Männer.

[1] Der Einkommensverlust nach der Geburt eines Kindes ist für Frauen erheblich, während das Einkommen von Männern meist gleich bleibt.

Auf der ganzen Welt wenden Frauen einfach viel mehr Zeit dafür auf, sich um das Wohl (und Weh!) anderer Menschen zu kümmern, sowohl privat als auch beruflich. Und der etablierten Wirtschaft gelingt es kaum, den Wert dieser Fürsorgearbeit zu bemessen. Wenn es der Sprache der Politik schwerfällt, zu verstehen, welchen Wert es hat, sich umeinander zu kümmern, hat das nicht nur weitreichende Konsequenzen insofern, als die Rolle der Fürsorgearbeit für den Markt und die Produkte, die dort verkauft werden, unterschätzt wird. Es hat auch Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche, für die nur schwer ein Preis zu ermitteln ist. Wie wir sehen werden, handelt es sich dabei um viele Bereiche, die das Leben erst lebenswert machen.

Ich wurde Feministin, weil es mir scheiße ging. Wenn es mir nicht scheiße gegangen wäre, wäre ich niemals Feministin geworden. Als ich mit zwanzig Opfer eines digitalen sexuellen Übergriffs wurde, war mein vorherrschendes Gefühl, dass ich nicht verstand, was da vor sich ging. Weder, wie die anderen mit mir umgingen, noch die Scham, die ich empfand, noch, warum ich keine Hilfe bekam. Diese Erfahrung lehrte mich, dass ich nicht in der Gesellschaft lebte, von der mir stets erzählt worden war, dass ich in ihr lebte. Meine Hinwendung zum Feminismus war für mich der Versuch, zu verstehen, was vor sich geht. Ich hoffe, dieses Buch kann dazu beitragen. Dazu, den Blick zu verändern auf Zustände, die uns so normal vorkommen, dass man sie kaum wahrnimmt. Für mich ist es ein Zeichen von Respekt mir selbst und meinen Mitmenschen gegenüber, mit meiner Arbeit zu einem besseren Verständnis meiner gesellschaftlichen Umwelt beizutragen.

Die Menschen haben schon immer gesagt, dass Dinge nicht verändert werden können. Und das hat noch nie gestimmt.

Kapitel 1EIN MECHANISCHES UNIVERSUM

»Du wusstest, dass Politik für dich eine Frage von Leben und Tod bedeutete.«

Édouard Louis,Wer hat meinen Vater umgebracht

Ende des 17. Jahrhunderts begannen die Menschen, ihr Verhältnis zur Welt zu ändern. Das Zeitalter, das damals anbrach und etwa zweihundert Jahre währen sollte, nennt sich Aufklärung: Bislang unklare Sachverhalte sollten erforscht und erklärt und die Menschen über sie aufgeklärt werden. Man war der Ansicht, der Mensch habe sich zu sehr von Gefühlen und Aberglauben leiten lassen, und wollte nun wissenschaftliche Methoden entwickeln, die auf Experimenten und Empirie basierten. Göttliche Mathematik! Man maß und wog und zählte wie nie zuvor. Das Chaos sollte geordnet werden. Schon sehr früh wurde die Uhr zum großen Vorbild der damaligen Philosophen. Das Uhrwerk mit seinen vielen kleinen Zahnrädern und mechanischen Funktionen wurde zur Metapher für die Welt. Gott wurde als »der allmächtige Uhrmacher« bezeichnet, und alle, die nun forschten, galten als vernunftgesteuert, während alles, was Gegenstand ihrer Forschung war, als chaotisch galt. Dieses Chaos musste von objektiven Beobachtern durchschaut werden, die über dem standen, was sie beobachteten.

Die Aufklärung war insgesamt von enormer Bedeutung, und so auch für den feministischen Kampf für gleiches Recht für alle. Doch die totale Fokussierung der Aufklärung auf Messbarkeit und Rationalität hatte gravierende Folgen für die Philosophie, die völlig aus dem Blick verlor, wie wichtig alles Zwischenmenschliche – und damit auch Fürsorge – ist. Man wandte sich vom Körper ab und dem Kopf zu und begann, alles zu fürchten, was unberechenbar, emotional und allgemein ist.

Doch schon lange vor der Aufklärung herrschte ein Menschenbild, das unser Leben bis heute prägt. Wir finden es bereits in der Antike, als der sterbende Sokrates verärgert seine greinende Frau mit den Worten weggeschickt haben soll: »Wenn wir je etwas rein erkennen wollen, müssen wir uns vom Leib losmachen und mit der Seele selbst die Dinge schauen. […] Denn wenn es nicht möglich ist, mit dem Leibe irgend etwas rein zu erkennen: so können wir nur eines von beiden, entweder niemals zum Verständnis gelangen oder nach dem Tode. […] Und so rein der Torheit des Leibes entledigt, werden wir wahrscheinlich mit eben solchen zusammen sein, und durch uns selbst alles Ungetrübte erkennen, und dies ist eben wohl das Wahre. Dem Nichtreinen aber mag Reines zu berühren wohl nicht vergönnt sein.« Anders gesagt: Besser, man stirbt, als dass man auf seinen Körper und seine Gefühle hört. Und das Körperliche ist nicht vereinbar mit philosophischer Arbeit und gründlichem Nachdenken. Um genau diesen Versuch, sich über den unreinen, chaotischen Körper zu erheben und eine »reine« Gesellschaftsordnung zu erschaffen, geht es in diesem Buch.

Im Laufe der Jahrhunderte bis zur Aufklärung wurden als »chaotisch« betrachtete Lebensformen immer häufiger und immer heftiger angegriffen. Als man im 16. und 17. Jahrhundert begann, etwas strukturierter über Staat, Bürger, Arbeit und Ökonomie nachzudenken, regte sich unter Priestern, Schlossherren und Politikern in ganz Europa Unmut über die unter den Bäuerlichen herrschenden traditionellen Formen von Aberglauben, Gemeinschaften und Arbeit. Die Bäuerinnen und Bauern galten als unkontrollierbar, liederlich und faul. Sie wehrten sich und probten den Aufstand. Viele wurden ermordet. Und einige der Hexerei bezichtigt.

1486 erschien das Buch Malleus Maleficarum (Hexenhammer), verfasst vom deutschen Dominikaner Heinrich Kramer und dem Theologen und Inquisitor Jakob Sprenger. Es handelte sich dabei um ein Handbuch zur Identifizierung von Hexen. Es rief dazu auf, umgehend einen Priester oder Richter darüber zu informieren, wenn man von einer Person weiß, hört oder sieht, dass sie ein »Ketzer« oder eine »Hexe« ist. Das Buch wurde in ganz Europa zum Bestseller, allein in Deutschland gab es bis zum Jahr 1700 sechzehn Auflagen, in Frankreich mindestens elf.

[3] Der Mythos von gefährlichen Frauen, die Penisbäume pflegen, war in unterschiedlichen europäischen Kontexten verbreitet.

Diese Darstellungen stammen aus Le Roman de la Rose und entstanden im 13. Jahrhundert in Frankreich. Gallica / Bibliothèque nationale de France.

In Malleus Maleficarum ging es aber nicht nur um Hexen, sondern ganz grundsätzlich um die weibliche »Natur«. In ganz Europa begannen Priester, von der sexuellen Unersättlichkeit der Frau zu predigen und von ihrem Umgang mit dem Teufel. Voller List und Lügen sei sie, und Männern wurde eingeredet, sich vor Frauen fürchten zu müssen.

In Deutschland und in Dänemark machten Gerüchte die Runde, wonach ein einziger Beischlaf mit der falschen Frau damit enden könne, dass einem der Penis abgeschnitten und dieser in einen Baum gehängt werde. Die politische Theoretikerin Silvia Federici schrieb 2004 in ihrem Buch Caliban und die Hexe, in dem es um den Zusammenhang zwischen der Hexenverfolgung und der europäischen Wirtschaft geht: »Wir können jedenfalls mit Sicherheit sagen, dass die Sprache der Hexenjagd die Frau als eigene Gattung ›produzierte‹: als Wesen sui generis, fleischlicher als andere und von Natur aus pervers.«

Männer und Frauen, die bis dahin überall in Europa auf Höfen zusammengearbeitet und die Aufgaben unter sich aufgeteilt hatten, wurden einander entfremdet. Und diese Entfremdung lebt bis in unsere heutigen modernen Zeiten mehr oder weniger sichtbar weiter – zum Beispiel in Büchern wie Männer sind vom Mars – Frauen von der Venus von John Gray aus dem Jahr 1992, das einem buchstäblich beibringen will, »das andere Geschlecht zu verstehen«, als ob es eine andere Sprache spräche. In der Popkultur wimmelt es nur so vor listigen Frauen, auf die kein Verlass ist, wenn es um ihre eigenen Wünsche und Vorhaben geht. Sie lügen. Sie manipulieren. Mit ihren Verdrehungen treiben sie brave Männer an den Rand des Wahnsinns. Wie in dem Song What Do You Mean von Justin Bieber. »What do you mean«, singt er, »when you nod your head yes, but you wanna say no?«, und treibt damit das Klischee der Frau, die Nein sagt, aber Ja meint, auf die Spitze. Und in der Serie Mad Men wird die klassische Freud-Frage »Was will das Weib?« kurzerhand neu gestellt, wenn der eine Werber den anderen fragt: »Was wollen die Frauen?«, und die Antwort lautet: »Wen interessiert das?«

[2] Das Licht der neuen Rationalität soll auf die Hexen fallen und dazu führen, dass sie von der Rechtsprechung als das verurteilt werden, was sie in Wirklichkeit sind. Titelseite von A Candle in the Dark, 1656.

Die Frau ist ein ewiges Mysterium. Kann man sich auf sie verlassen? Weiß sie selbst, was sie will? Kann sie logisch denken? Eine Studie von 2017 ergab, dass 69 Prozent der Europäer:innen der Ansicht waren, Frauen seien »mehr von ihren Gefühlen geleitet«. Ich könnte die Liste derartiger Erkenntnisse beliebig fortsetzen.

Die Historikerin Maria Mies zeigte in den 1980er-Jahren, dass die Hexenverfolgung dazu beitrug, eine neue Art von Staat und eine neue wissenschaftliche Denkweise zu schaffen. Folter, Mord und rabiate Gerichtsverfahren werden häufig als Beispiele für die Barbarei des Mittelalters angeführt, doch Mies meint, sie seien viel eher als Beispiel für die ersten Schritte in Richtung der neuen »Staatswissenschaft« zu verstehen, die die Zeit der Aufklärung kennzeichnen sollte: Es entstand ein Hass auf alles »Übernatürliche«, während Logik und Vernunft bejubelt wurden.

Die Hexenverfolgung war eine Goldgrube für viele Männer, die Jura – ein neu etabliertes Studienfach – absolviert hatten. Häufig erhielten die Beteiligten einen Betrag X für jede verurteilte und ermordete Person sowie dafür, die Prozesse gegen sie zu führen. Cornelius Loos, der erste katholische Geistliche, der die Hexenverfolgungen kritisierte, schrieb, es handele sich dabei um »eine neue Alchemie, bei der aus Menschenblut Gold wurde«. Er wurde aufgrund seines Widerstands gefangen gesetzt und 1592 gezwungen, seine Aussagen zu widerrufen.

Mir ist klar, dass es ziemlich starker Tobak ist, ein Buch über die Rolle der Wirtschaft in unserer heutigen Gesellschaft mit einer Geschichte über den Massenmord in der Frühen Neuzeit zu beginnen. Aber es gab einen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftstheorie, die damals herrschte, und den Bürger:innen, derer man sich gerne entledigen wollte. Denn wenn man perfekte Mathematik will, braucht man perfekte Bürger:innen, und wenn deren Verhalten nicht zum Ideal passt, müssen sie sich anpassen.

Neue Arbeiter:innen, neue Zeiten

Im 16. Jahrhundert lebte in Frankreich der Staatstheoretiker Jean Bodin. Er betrachtete sich selbst als Vorboten der neuen Rationalität und schrieb über die Rolle des Staates in der im Entstehen begriffenen neuen, aufgeklärten Gesellschaft. Spricht heute jemand von Bodin, dann hört man meist lobende Worte über seine Arbeit zur Wirtschaftstheorie, die »Merkantilismus« genannt wird, oder über ihn als Erfinder des Begriffs »politische Ökonomie«.

Der Merkantilismus betonte die Wichtigkeit des Exports, meinte aber auch, dass ein Land umso reicher sei, je mehr Menschen in ihm lebten. Ein Land brauche schlicht so viele Einwohner:innen wie möglich. Darum beschäftigte Bodin sich viel mit Familien und ergo auch mit Frauen und ihrer Rolle als Produzentinnen neuer Arbeitskräfte. Denn an Arbeitskräften herrschte zu der Zeit in Europa großer Mangel, und das beschäftigte die Obersten sehr.

1582 erschien Bodins Buch De la Démonomanie des sorciers (etwa: Die Besessenheit der Hexen mit den Dämonen). Darin schrieb er, Frauen würden nur um sich selbst kreisen, seien vergnügungssüchtig und würden ihre staatliche Pflicht, neue Arbeitskräfte zu gebären, nicht ernst nehmen. Darum schlug Bodin die Einrichtung einer speziellen Polizeieinheit vor, die ein besonderes Auge auf Hebammen und Hexen haben sollte, die ihm zufolge Abtreibungen vornahmen, Geschlechtsverkehr ohne Empfängnis ermöglichten und für Unfruchtbarkeit zwischen Eheleuten sorgten – womit sie den Frauen dabei halfen, ihrer wahren gesellschaftlichen Verpflichtung nicht nachkommen zu müssen. Bodin war klar, dass viele von denen, die der Hexerei bezichtigt wurden, in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgrund ihres medizinischen Wissens geliebt und geachtet wurden, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen! Er schrieb: »Böse Geister tun niemals etwas Gutes, und wenn doch, dann versehentlich oder weil es einem größeren Übel dient, wie zum Beispiel, wenn sie Kranke heilen, um diese von ihren eigenen Überzeugungen zu überzeugen.« Das heißt, selbst wenn diese Menschen Gutes taten, dann taten sie es also stets mit bösen Hintergedanken. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte Bodin sich selbst, wenn eine Frau von den Menschen in ihrem Dorf geliebt wurde und diese von diversen Krankheiten heilte. Dass sie eine Hexe ist! Das Buch war enorm populär, es erreichte zehn Auflagen und wurde sowohl ins Lateinische übersetzt als auch (von Johann Fischer) ins Deutsche (Vom Außgelaßnen Wütigen Teuffelsheer, Straßburg 1580). Es enthielt auch klare Anleitungen dafür, wie die vom Rechtssystem vorgesehenen normalen Prozesse ausgesetzt werden konnten, um mit Hexen härter ins Gericht zu gehen als mit anderen »Kriminellen«.

In Caliban und die Hexe beschreibt Silvia Federici, wie die neue rationale Staatsordnung die Unabhängigkeit einiger Frauen sowie ihr Wissen um ihren eigenen und die Körper anderer unterbinden sollte. Außerehelicher Sex oder Sex zum Vergnügen stellten eine Bedrohung dar. Jean Bodin beriet den französischen Staat in Sachen Hexenverfolgung und war ein großer Befürworter der Folter. Die Tortur, der Angeklagte zu seiner Zeit unterzogen wurden, war extrem grausam. Die gesamte Bevölkerung sollte durch den Anblick dieser an (aus damaligem Blickwinkel) rückständigen Elementen der Gesellschaft ausgeübten Gewalt diszipliniert werden: »Die einzige Möglichkeit, Gottes Zorn zu besänftigen, seinen Segen zu erlangen und die einen durch die Bestrafung der anderen abzuschrecken, die einzige Möglichkeit, eine Ansteckung mit dem Bösen zu vermeiden und so die Anzahl aller bösen Menschen zu minimieren, das Leben der Guten zu schützen und die schlimmsten Gesetzesverstöße zu bestrafen, die ein Menschenhirn sich ausdenken kann, ist die Bestrafung von Hexen mit der größtmöglichen Gründlichkeit.«

Bodins offenkundiger Blutdurst ließ viele Historiker:innen schreiben, es habe zwei Bodins gegeben: einen genialen Staatstheoretiker, der mit der Systematisierung von Bürger:innen einen der Grundsteine für den modernen Staat legte, und einen Wahnsinnigen, der Hexen verfolgte. Tatsächlich hingen Bodins Hauptthemen – das Bevölkerungswachstum und die Hexenverfolgung – zusammen. Er verfolgte Hexen, weil diese dazu beitrugen, Schwangerschaften und damit die Produktion neuer Arbeitskräfte zu verhindern. In den Augen der merkantilistischen Analyse, der seinerzeitigen etablierten Wirtschaft, behinderten sie damit die Steigerung des Wohlstands: Im Merkantilismus waren die Bürger das Mittel, mit dem »der Wohlstand der Kaufleute, Fabrikanten und Finanziers« gesteigert wurde, schreibt der Historiker Johannes Overbeek. Das kommt mir bekannt vor.

Die Kontrolle über die Arbeitskraft war eins von Jean Bodins rationalen Idealen. Es waren die Historiker Gunnar Heinsohn und Otto Steiger, die vehement klarmachten, dass sich Bodins Hexenverfolgung und seine Rationalität nicht so leicht voneinander trennen ließen. Die beiden schrieben in den 1990ern, dass für Bodin die Produktion eines neuen Kindes und zukünftigen Arbeiters an erster Stelle kam, das Überleben der Mutter an zweiter. »Darum«, folgerten sie, »kann der Ökonom Bodin nicht als Universalgenie gelten, wenn Bodin, der Dämonologe, als irrationaler Trottel gilt.«

Wir tendieren häufig dazu, über Kultur auf der einen und Ökonomie auf der anderen Seite zu reden. Was wir aber aus der Hexenverfolgung lernen können, ist, dass ökonomische Theorien dazu beitragen können, unsere Kultur zu formen und mitzuentscheiden, welche Lebensformen für die »richtigen« gehalten werden. Gesellschaftliche Normen und Lebensumstände für Frauen sind eng damit verknüpft, welche Rolle man ihnen in der Wirtschaft und im Staat zuteilen möchte.

Die wilden, faulen, hedonistischen Bäuerinnen und Bauern, die das Leben genossen, aus Spaß an der Freude miteinander schliefen und keine Lust hatten, den ganzen Tag zu arbeiten, weder zu Hause noch außerhalb, wurden im Rahmen der wirtschaftlichen Theorien der Machthabenden zu einem Verhalten und einer Lebensweise gezwungen, die möglichst viel Wert schuf.

Die neue Gesellschaftsordnung verlangte nach einer Zähmung der wilden Elemente. Systematisches Denken erforderte mechanisches und berechenbares Verhalten. Bodin wollte messen, und darum musste er das Leben der Menschen vereinheitlichen, strukturieren – und letztlich auch auf die Autoritäten hin ausrichten, weil das, was man messen will, auch das mitgestaltet, was man haben will.

Eine kontrollierbare Welt

Die Hexenverfolgung war ein Teil einer größeren kulturellen Bewegung, weg von den »alten Bräuchen« und hin zu einer »aufgeklärten Zeit«. Hexen wurden mit alten Lebensformen verbunden, während die Methoden, mit denen man sie fing, verhörte, folterte und verurteilte, zur neuen Zeit gehörten. Die Aufklärung, die kurz darauf einsetzte, bereitete der Macht des Aberglaubens ein Ende und wurde zur Kulisse für »den wissenschaftlichen Durchbruch«, zu dem auch die neuen Staats- und Finanztheorien gehörten. Jetzt wurde Gottes Uhr geöffnet! Die Ökonomin Julie Nelson schrieb 1993: »Das vorherrschende Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Natur änderte sich von einem, in dem der Mensch Teil eines […] lebendigen Kosmos war, zu einem, in dem Männer als distanzierte, objektive Beobachter und Herren über die Natur angesehen wurden. In dieser neuen Form war die Natur passiv und schließlich mechanisch.«

Es entsteht ein Paradox, das uns durch das gesamte Buch begleiten wird. Die Natur ist einerseits mechanisch, andererseits unkontrollierbar und gefährlich. Sie muss erst »durchschaut« werden, damit man sie beherrschen kann. Von Anfang an waren die Denker frustriert, weil man zwar den Menschen und die Natur als mechanisch ansah, gleichzeitig aber auf der Hand lag, dass ziemlich viele Menschen keine große Lust hatten, sich besonders mechanisch zu verhalten. Viele der Bäuerinnen und Bauern, die man systematisieren und für größtmöglichen Gewinn optimieren wollte, schliefen zum Beispiel lieber, als zu arbeiten. Damals kam es in ganz Europa immer wieder zu Bauernaufständen, weil die Landbevölkerung meinte, zu viel und zu hart arbeiten zu müssen und zu wenig frei zu haben. Denn was ist das Herz anderes, wie der Philosoph Thomas Hobbes (von dem wir noch mehr hören werden) 1651 in seinem Leviathan schrieb, »als eine Feder, und die Nerven sind nichts anderes als viele Fäden, und die Gelenke sind nichts anderes als viele Räder, die den ganzen Körper in Bewegung setzen«. Aber wenn das Herz einfach nur eine Feder war, warum passierte dann im Umgang der Menschen miteinander ständig alles Mögliche, das nicht einem festen Muster folgte? Warum probten Räder und Federn den Aufstand?

Der mechanische Körper ist immer wieder Thema, dem Kampf der Bäuerlichen für ihr Nickerchen zum Trotz. Der französische Philosoph René Descartes (1596–1650) teilte die Welt auf in res cogitans, also den Geist oder die Seele, und res extensa, sprich den Körper. Descartes entwickelte Sokrates’ Gedanken zur reinen Seele und dem sündigen Körper weiter. Die res extensa hatte rein gar nichts mit dem Bewusstsein und der Seele zu tun und stand in unterschiedlicher Hinsicht für unsere niederen Triebe. »Ich wünsche, sage ich, daß man bedenke, daß die Funktionen in dieser Maschine alle von Natur aus allein aus der Disposition ihrer Organe hervorgehen, nicht mehr und nicht weniger, als die Bewegungen einer Uhr oder eines anderen Automaten von der Anordnung ihrer Gewichte und ihrer Räder abhängen. Daher ist es in keiner Weise erforderlich, hier für diese [die Maschine] eine vegetative oder sensitive Seele oder ein anderes Bewegungs- und Lebensprinzip anzunehmen als ihr Blut und ihren Spiritus, die durch die Hitze des Feuers bewegt werden, das dauernd in ihrem Herzen brennt.« Diese res extensa, sprich der Leib, ist durchwirkt von einem Konflikt: Im Leib wohnen Begierde und Gefühle, aber gleichzeitig ist er mechanisch. Dieser Konflikt schafft viele der Probleme, mit denen die Wirtschaft heute noch zu kämpfen hat. Man träumte von einer mechanischen Gesellschaft, und dafür brauchte es mechanische Bürger:innen. Gleichzeitig fürchtete man den Leib und seine Unkontrollierbarkeit – er konnte krank werden, lüstern, wütend, glücklich, verliebt. Die Staatswissenschaft lief Gefahr, die Gesellschaft nicht länger zu beschreiben, sondern zu gestalten.

[4] Nach Descartes’ Verständnis war der Körper mechanisch. Wenn wir beispielsweise mit Feuer in Berührung kämen, würde eine Botschaft ans Gehirn geschickt, das eine Flüssigkeit auslöste, die die Muskeln sich zusammenziehen ließe. Geistige Gefühle wurden von körperlichen Empfindungen getrennt. Illustration aus: Traité de l’homme, 1664.

Unkontrollierbare Frauen

Der Traum davon, die Welt kontrollierbar und berechenbar zu machen, wurde zum ersten Mal gründlich herausgefordert, als die Herren der Aufklärung etwas erschrocken ihr eigenes chaotisches Innenleben zur Kenntnis nahmen. Die Historikerin Elizabeth Fee beschrieb 1983 das Frauenbild der ersten Philosophen der Aufklärung so: »Die Frau ermöglicht [dem rationalen Mann] eine Verbindung zur Natur, erinnert ihn an die Kindheit, erinnert ihn an den Körper, erinnert ihn an Sexualität, Leidenschaft und menschliche Beziehungen. Sie ist das Gefäß für alle emotionalen und nicht rationalen Anteile der menschlichen Existenz.« Schon im satirischen Pamphlet Parliament of Women von 1646 werden Frauen in der Politik als der ultimative Ausdruck von Anarchie dargestellt. Die Pointe des ganzen Textes ist: Wenn Frauen etwas zu sagen hätten, politisch sein dürften, dann würden sie für eine Gesellschaft kämpfen, in der mehr »Ruhe, Entspannung und […] Hemmungslosigkeit« herrschte. Eine solche Gesellschaft, eine Gesellschaft, die auf körperliche Bedürfnisse hörte, wäre nach Ansicht der damaligen Denker allerdings eine unlogische, gefährliche und nachgerade lächerliche Gesellschaft.

Die Denker kamen zu dem Schluss, Frauen seien unkontrollierbar, weil sie unkontrollierbare und schwierige Gefühle in ihnen selbst weckten. Frauen brachten Gefühle ein, wo Rationalität gefordert war, und das musste unterbunden werden. Das ist unter anderem hieran zu beobachten: Je organisierter das medizinische Wissen wurde, desto häufiger wurden Frauen bisheriger weiblicher Domänen verwiesen. So wurden sie aus dem eigentlich weiblich besetzten Bereich der Geburtshilfe verdrängt bzw. in ihm degradiert, als hier auf einmal medizinisch und systematisch agiert werden sollte. Edmund Chapman, eine männliche Hebamme, schrieb 1733 in seinem Buch A Treatise on the Improvement of Midwifery (etwa: Abhandlung zur Verbesserung der Hebammenkunst), dass Frauen gerne bei Geburten dabei sein und behilflich sein könnten, dass sie aber, sobald Instrumente benötigt würden, unverzüglich einen Mann von Charakter und mit Expertise herbeirufen sollten.

Die Frauen wurden zum Vorteil neuer wissenschaftlicher Methoden auf ihrem ureigenen Wirkungsfeld aus der Geburtshilfe verdrängt. Elizabeth Nihell, eine Hebamme, wehrte sich dagegen. 1760 schrieb sie in A Treatise on the Art of Midwifery(etwa: Abhandlung über die Hebammenkunst), ihrer Ansicht nach hätten Männer nicht die nötige Geduld und würden viel zu schnell eingreifen und damit riskieren, Kind und Mutter Schaden zuzufügen. Außerdem würden sie »die Körper der Frauen« zum Nutzen der Wissenschaft »prostituieren« (was in diesem Kontext »missbrauchen« heißt), ohne sich für die Geburt als einen Prozess zu interessieren oder für das körperliche wie seelische Wohl und Weh der Frauen. Nihell sah einen klaren Zusammenhang zwischen der neuen Art, über Wissenschaft zu denken, und dem Verschwinden der Fähigkeit, menschliche Beziehungen und emotionale Bindungen zu verstehen. Eine im Umgang mit den Patientinnen sehr wichtige Fähigkeit, denn Nihell war nicht der Ansicht, dass es sich bei einer Geburt um einen mechanischen Vorgang handele.

Die Historikerin Lisa Forman Cody beschrieb 1999 die Haltung damaliger männlicher Hebammen so: Frauen waren voller Leidenschaft und Sympathie für die Gebärende und darum nicht in der Lage, die Vernunft walten zu lassen, die es brauchte, um der Kreißenden beizustehen. Mitgefühl wurde als die Abwesenheit von Vernunft definiert. Insbesondere der Gebrauch von Instrumenten, mit denen das Kind schnell durch den Geburtskanal gezogen werden konnte, war eine Möglichkeit, die zu langsam agierende Natur zu kontrollieren, während weibliche Hebammen Nihell zufolge lieber abwarteten. Nihell wurde später von einer männlichen Hebamme als eine Verrückte bezeichnet, die nicht klar im Kopf ist, »[die] ihren Hals (…) mit der Gewandtheit einer Fischverkäuferin aufstellt«.

Das Beispiel mit den Hebammen ist wichtig, um die damalige Zeit zu verstehen. Auf dem Gebiet der Geburtshilfe fand eine extrem wichtige und rasante wissenschaftliche Entwicklung statt, und immer mehr Männer ließen sich ausbilden. Damit änderte sich aber auch der Blick auf die Gebärenden. Die medizinisch ausgebildete und behandelnde Person und die Person, die medizinisch versorgt wurde, waren nicht mehr ebenbürtig. Erstere hatte Macht über Letztere. Frauen folgten der damaligen männlichen Hebamme John Leake zufolge ihrem Herzen, nicht ihrem Hirn, denn wenn man subjektiv in den Geburtsvorgang eingebunden war (zum Beispiel, weil man selbst schon einmal entbunden hatte), war keine Objektivität möglich. Konkrete Lebenserfahrungen wurden abqualifiziert zugunsten wissenschaftlicher Interessen. Der gefühllose Beobachter sei der Einzige, der eine Situation klar sehen könne. Wie die männliche Hebamme Louis Lapeyre1772 schrieb: »Eine Hebamme ist wie ein Tier, das nichts von einer Frau hat, außer der Schwäche ihres Verstandes und den erbärmlichen Vorurteilen der alten, vernarrten Frauen.«

Ohne Zweifel haben die Entwicklungen in der medizinischen Wissenschaft zur Rettung von Millionen Menschenleben beigetragen. Dass aber gleichzeitig jede Art emotionaler Beziehung als unwissenschaftlich und darum untergeordnet abgestempelt wurde, hat in unserer westlichen Kultur fatale Folgen gehabt. Man wollte das, was sich zwischen Menschen abspielt, zu etwas Kühlem, Messbarem und Effizientem machen. Diese Idee hat maßgeblich bestimmt, welches Wissen um unsere Erfahrungen und Körper als echt und legitim gilt. Aber sie hat auch dazu beigetragen, dass große Bereiche der menschlichen Existenz seither ignoriert wurden, weil sie nicht zu dem Traum von einer präzisen und berechenbaren Gesellschaft passten: dem Traum vom Uhrwerk. Und das betraf nicht nur das Leben von Frauen, sondern das Leben aller.

Man huldigte den Teilen des Menschseins, die den mechanischen Idealen entsprachen, und versteckte jene, die es nicht taten. In erster Linie sämtliche Körperfunktionen und Gefühle. Der Amerikaner Cotton Mather konnte seine Abscheu darüber, einen Körper zu haben, kaum verbergen, als er in den 1680er-Jahren darüber schrieb, welche unfassbare Demütigung beispielsweise darin liege, zu urinieren: »Ich dachte darüber nach, wie ekelhaft und widerlich wir Sterblichen sind. Wie wir gedemütigt werden von unserer Notdurft, die uns in gewisser Hinsicht auf das Niveau von Hunden erniedrigt […] Ich beschloss, ab sofort jedes Mal meinen Geist mit heiligen, noblen, göttlichen Gedanken zu beschäftigen, während ich tun muss, was die Natur von mir verlangt.« Es war diese Sphäre der Körperlichkeit, in der Frauen sich befanden, wenn sie sich um andere kümmerten. Sie brachten Zeit mit dem zu, was nicht kontrollierbar, mit dem, was nicht messbar war. Und das war beängstigend. Da hatten die Männer ja ganz recht. Es ist beängstigend, wenn ein Mensch abhängig ist von einem anderen oder wenn der Körper aus heiterem Himmel krank wird. Nichts ist so sehr im Fluss und unvorhersehbar wie die Fürsorgebeziehung. Wenn wir andere Menschen brauchen, wenn wir auf unseren Körper und unsere Gefühle hören, dann befinden wir uns in einem Raum, den wir niemals komplett unter Kontrolle haben. Und darüber wollten die Herren nicht nachdenken.

Der Historiker Eduard Jan Dijksterhuis fasste die massiven Konsequenzen des mechanistischen Weltbildes in seinem 1956 auf Deutsch erschienenen ikonischen Buch Die Mechanisierung des Weltbildes zusammen: »Es ist eine historische Tatsache, daß die Betrachtung der Welt als ein Mechanismus zu sehr verschiedenen Werturteilen Anlaß gab. Die Einen rühmen sie als Symptom einer mit der Zeit fortschreitenden Erhellung des menschlichen Denkens […]. Andere dagegen anerkennen zwar, daß sie für die Förderung unserer theoretischen Einsicht und unserer praktischen Beherrschung der Natur von großer Bedeutung ist, erblicken aber in ihrem allgemeinen Einfluß auf das philosophische und wissenschaftliche Denken und auf die gesellschaftliche Struktur nicht viel weniger als eine Katastrophe.« Genau dieses Paradox ist es, das die gesamte Wirtschaftsgeschichte prägt. Was passiert mit all dem, das nicht mechanisch ist, wenn man ausschließlich mechanische Werkzeuge und Theorien nutzt, um die Welt zu beschreiben?

Viele der Männer, die sich von ihrem Körper distanzierten, waren reich und hatten für die Ausübung von Fürsorge Angestellte, während sie selbst krampfhaft leugneten, jemals zu urinieren. Und es ist das Leben ebendieser Angestellten, mit dem wir uns befassen müssen, wenn wir uns ein vollständigeres Bild davon machen wollen, was es heißt, ein Mensch zu sein.

Mary Collier schrieb 1739 die Gedichtsammlung The Woman’s Labour. Sie arbeitete als Wäscherin, und in den Gedichten beschreibt sie ihr tägliches Tun und ihre Arbeitstage:

[…] When Ev’ning does approach, we homeward hie,

And our domestic Toils incessant ply:

Against your coming Home prepare to get

Our Work all done, our House in order set

Bacon and Dumpling in the Pot we boil,

Our beds we make, our Swine we feed the while

Then wait at Door to see you coming Home,

And set the Table out against you come:

Early next Morning we on you attend

[…]

Our tender Babes unto the Field we bear

And wrap them in our Cloaths to keep them warm,

While round about we gather up the Corn

[…]

Collier beschreibt das aus Schweinehüten und Haushaltsführung bestehende Leben, und wie die Frauen beim Bestellen des Feldes die Kinder –