9,99 €

Mehr erfahren.

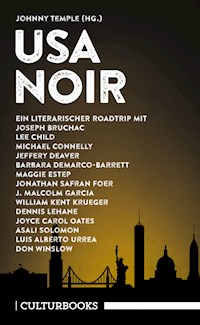

- Herausgeber: CulturBooks Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein packendes literarisches Länderporträt Spannende Geschichten herausragender Autor/innen Ein abenteuerlicher Roadtrip quer durch die USA »Eine bessere Kurzgeschichtensammlung ist schwer zu finden – egal in welchem Genre.« Publishers Weekly Von Küste zu Küste: 14 herausragende Autorinnen und Autoren – von den Superstars der Szene bis zu literarischen Geheimtipps – nehmen Sie mit auf eine abenteuerliche Reise quer durch die USA. Vom brodelnden New York und den dicht besiedelten Städten der Ostküste über die Berge und Städte des Landesinneren bis zu den mythendurchdrungenen und hitzeflimmernden Metropolen der Westküste. Starke Literatur, die berührend und spannend von den Schattenseiten des amerikanischen Traums erzählt. Von einer bunt schillernden Gegenwart voller ungewöhnlicher Milieus abseits der üblichen Touristenpfade. Von Tagträumern, Zockern, Kriegsveteranen, Aussteigern, Billigjobbern, korrupten Polizisten, Trickbetrügern, Drogenhändlern, Privatdetektiven und ganz normalen Menschen, die in Situationen geraten, die sie nicht mehr kontrollieren können. 14 kraftvolle, dichte Geschichten mit ungewöhnlichen Settings und Figuren – so abwechslungsreich und aufregend wie die USA selbst. Die Reihe: »USA Noir« ist nach »Berlin Noir« und »Paris Noir« der dritte Teil einer Reihe internationaler Noir-Anthologien mit exklusiv geschriebenen Originalgeschichten. Jede Story spielt in einem anderen Viertel einer Stadt oder einer anderen Gegend eines Landes. Es sind packende literarische Städte- und Länderporträts mit ungewöhnlichen, breit gefächerten Einblicken. Weitere Teile sind geplant. »Das Konzept der Noir-Reihe überzeugt.« TIPP Berlin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Impressum

eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019

Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg

Tel. +4940 31108081, [email protected]

www.culturbooks.de

Originalausgabe: © 2013 by Akashic Books

Akashic Books, New York (www.akashicbooks.com)

Übersetzung: Jan Karsten

Umschlag: Carolin Rauen

eBook-Herstellung: CulturBooks

Erscheinungsdatum: März 2019

ISBN 978-3-95988-136-4

Über das Buch

Von Küste zu Küste: 14 herausragende Autorinnen und Autoren – von den Superstars der Szene bis zu literarischen Geheimtipps – nehmen Sie mit auf eine abenteuerliche Reise quer durch die USA. Vom brodelnden New York und den dicht besiedelten Städten der Ostküste über die Berge und Städte des Landesinneren bis zu den mythendurchdrungenen und hitzeflimmernden Metropolen der Westküste.

Starke Literatur, die berührend und spannend von den Schattenseiten des amerikanischen Traums erzählt. Von einer bunt schillernden Gegenwart voller ungewöhnlicher Milieus abseits der üblichen Touristenpfade. Von Tagträumern, Zockern, Kriegsveteranen, Aussteigern, Billigjobbern, korrupten Polizisten, Trickbetrügern, Drogenhändlern, Privatdetektiven und ganz normalen Menschen, die in Situationen geraten, die sie nicht mehr kontrollieren können.

14 kraftvolle, dichte Geschichten mit ungewöhnlichen Settings und Figuren – so abwechslungsreich und aufregend wie die USA selbst.

Über den Herausgeber und die Reihe

Johnny Temple ist der Verleger und Cheflektor des preisgekrönten New Yorker Verlags Akashic Books, der die Noir-Serie ins Leben gerufen hat und urbane Literatur und politische Sachbücher publiziert. Er ist Träger des Ellery Queen Award (2013), des Jay and Deen Kogan Award für Excellence in Noir Literature (2010) und des American Association of Publishers Miriam Bass Award für Creativity in Independent Publishing (2005). Er spielt Bass in der Band Girls Against Boys. Er schreibt Artikel und politische Essays für diverse renommierte Publikationen.

Johnny Temple (HG.)

USA Noir

Storys

Inhaltsverzeichnis

Teil IAn der Ostküste

Cash

Von Dennis Lehane

Boston, Massachusetts

Bob fand den Hund im Müll.

Es war kurz nach Thanksgiving, das Viertel war ruhiger als sonst, es schlief seinen kollektiven Rausch aus. Nach der Schicht hinter der Bar des Cousin Marv’s ging Bob oft noch ein bisschen spazieren. Er war groß und pummelig, und ihm wuchsen Haare an den seltsamsten Stellen des Körpers, schon seit seiner Jugend. In seinen Zwanzigern hatte er permanent gegen den Haarwuchs angekämpft, ständig Nagelscheren in seinen Manteltaschen herumgetragen und sich zweimal am Tag rasiert. Auch gegen sein Gewicht hatte er einen jahrzehntelangen zähen Stellungskrieg geführt. Doch in all diesen Jahren des Kampfes hatte nie auch nur ein Mädchen, das er nicht dafür bezahlte, Interesse an ihm gezeigt, und irgendwann hatte er den Kampf aufgegeben. Er lebte allein in dem Haus, in dem er geboren und aufgewachsen war, und immer wenn es kurz davor war, ihn mit seinen Gerüchen und Erinnerungen und dunklen Möbeln vollständig zu verschlingen, hatte jeder Versuch, sich aus seinem trägen Sog zu befreien – durch Arbeit in der Kirchengemeinde, Ausflüge in die Natur und eine auf fürchterliche Weise verunglückte Verabredung, die ihm eine Partneragentur eingebrockt hatte –, nur weiteres Salz in seine Wunden gestreut, die er sich danach über lange, schmerzhafte Wochen hinweg lecken musste, während er sich dafür verdammte, die Hoffnung gehabt zu haben, seine Fluchtversuche könnten erfolgreich verlaufen.

Also machte er diese Spaziergänge, und wenn er Glück hatte, konnte er dabei manchmal vergessen, dass es noch eine andere Art zu leben gab.

In jener Nacht blieb er auf dem Gehsteig stehen; er fühlte den bleiernen Himmel über sich, die Kälte in seinen Fingern und schloss die Augen gegen die Nacht.

Er kannte das. Er kannte dieses Gefühl. Es war in Ordnung.

Es kann dein Freund werden, wenn du es nicht bekämpfst.

Mit geschlossenen Augen hörte er es – ein mattes Jammern, begleitet von einem leisen Scharren und einem deutlicheren metallenen Scheppern. Er öffnete die Augen. Ein paar Meter die Straße hinauf wackelte eine große Blechtonne mit einem schweren Deckel kaum merklich unter dem gelben Licht der Straßenlaterne, ihr Boden klapperte leise auf dem Gehsteig. Er ging näher heran, beugte sich vor, und wieder hörte er dieses klägliche Jammern, das Geräusch eines Wesens, das einen Atemzug davon entfernt war, keine Kraft mehr für einen weiteren Atemzug zu haben, und er hob den Deckel hoch.

Er musste einiges Zeug aus dem Weg räumen, um an ihn ranzukommen – einen Toaster und fünf dicke Telefonbücher, das älteste aus dem Jahr 2000. Der Hund – entweder ein sehr kleiner oder ein Welpe – kauerte ganz unten am Boden. Er hatte seinen Kopf fest gegen den Bauch gepresst und versuchte, sich so klein wie möglich zu machen, als das Licht ihn traf. Er ließ ein hauchdünnes Wimmern hören, und sein angststarrer Körper versteifte sich noch ein bisschen mehr, die Augen zu winzigen Schlitzen zusammengepresst. Ein ausgemergeltes Ding. Bob konnte seine Rippen sehen. Und an den Ohren eine große Kruste aus getrocknetem Blut. Kein Halsband. Er war braun mit einer weißen Schnauze und Pfoten, die viel zu groß für seinen Körper waren.

Das Wimmern wurde lauter, als Bob sich vorbeugte, mit der Hand den Nacken griff und ihn aus einem Haufen von Exkrementen nach oben zog. Bob kannte sich mit Hunden nicht allzu gut aus, aber er glaubte, dass es sich um einen Boxer handelte. Es war ganz eindeutig ein Welpe, den er da ausgestreckt vor sich hielt und der nun seine großen braunen Augen öffnete und ihn ansah.

Irgendwo, da war er sich sicher, liebten sich gerade zwei Menschen. Ein Mann und eine Frau, ineinander verschlungen. Bob konnte sie fühlen, irgendwo hinter den Schatten, die das orangene Licht auf die Straße warf, nackt und glücklich. Und er stand hier draußen in der Kälte, Auge in Auge mit einem halb toten Hund. Der eisige Gehsteig glänzte wie frischer Marmor, und der Wind war dunkel und grau wie matschiger Schnee.

»Was haben Sie denn da?«

Bob drehte sich um und schaute erst links und dann rechts die Straße hinunter.

»Ich bin hier oben. Und Sie wühlen in meinem Müll.«

Sie stand auf der Veranda des dreistöckigen Hauses vor ihm. Sie knipste das Verandalicht an, und er sah, dass sie barfüßig war und zitterte. Sie griff in die Tasche ihres Kapuzenpullovers und zog eine Packung Zigaretten heraus. Sah ihn an, während sie sich eine anzündete.

»Ich habe einen Hund gefunden.« Bob hob ihn hoch.

»Einen was?«

»Einen Hund. Einen Welpen. Einen Boxer, glaub ich.«

Sie hustete etwas Rauch aus. »Wer wirft einen Hund in den Müll?«

»Nicht wahr?«, sagte er. »Er blutet.« Er ging einen Schritt auf die Verandatreppe zu, und sie wich zurück.

»Wen kennen Sie, den ich kennen könnte?« Ein Stadtmädchen, das einem Fremden nicht so schnell traute.

»Ich weiß nicht«, sagte Bob. »Vielleicht Francie Hedges?«

Sie schüttelte den Kopf. »Kennen Sie die Sullivans?«

Das schränkte es nicht gerade ein. Nicht in dieser Gegend. Man schüttelte an einem Baum, und ein Sullivan fiel heraus. Meistens zusammen mit einem Sixpack. »Ich kenne einige.«

Das führte zu nichts; der Hund sah ihn an, er zitterte stärker als das Mädchen.

»Hey«, sagte er. »Sind Sie Mitglied der Kirchengemeinde?«

»Eine weiter. St. Theresas.«

»Gehen Sie zur Kirche?«

»Fast jeden Sonntag.«

»Dann kennen Sie Vater Pete?«

»Pete Regan«, sagt sie. »Sicher.«

Sie holte ein Handy hervor. »Wie heißen Sie?«

»Bob«, sagte er. »Bob Saginowski.«

Bob wartete, während sie aus dem Licht trat, das Telefon an das eine Ohr hielt und mit der freien Hand das andere bedeckte. Er starrte den Hund an, und der Hund starrte zurück, als würde er sich fragen: Wie bin ich hier nur reingeraten? Bob berührte die Nase des Hundes mit dem Zeigefinger. Der Welpe blinzelte mit seinen riesigen Augen. Für einen kurzen Moment hatte Bob alle seine Sünden vergessen.

»Nadia«, sagte das Mädchen und trat zurück ins Licht. »Bring ihn hier hoch, Bob. Pete lässt dich grüßen.«

Sie wuschen ihn in Nadias Spülbecken, rubbelten ihn trocken und setzten ihn auf den Küchentisch.

Nadia war schmal. Eine gezackte, lassoartige Narbe lief über den unteren Teil ihrer Kehle wie das Lächeln eines besoffenen Zirkusclowns. Sie hatte ein Gesicht wie ein winziger Mond, übersät mit Pockennarben, und Augen wie kleine herzförmige Kettenanhänger. Schultern, die sich kaum zeigten und direkt in die Arme übergingen. Ellenbogen wie zerdrückte Bierdosen. Einen gelben Bob aus Haaren, die sich um die Seiten ihres Gesichts ringelten. »Das ist kein Boxer.« Sie schaute kurz hoch, ihr Blick glitt an Bobs Gesicht ab, bevor sie den Welpen zurück auf den Küchentisch setzte. »Das ist ein American Staffordshire Terrier.«

Bob war klar, dass etwas in ihrer Stimme mitschwang, das er erkennen sollte, aber er wusste nicht, was es war, also sagte er nichts.

Als die Stille zu lange wurde, schielte sie kurz wieder zu ihm herüber. »Ein Pitbull.«

»Das ist ein Pitbull?«

Sie nickte und tupfte noch einmal an der Kopfwunde des Welpen herum. »Jemand hat auf ihn eingeschlagen«, sagte sie. »Ihn bewusstlos geprügelt, für tot gehalten und weggeschmissen.«

»Warum?«, fragte Bob.

Sie sah ihn an, ihre runden Augen wurden noch ein bisschen runder, größer. »Einfach so.« Sie zuckte mit den Schultern und widmete sich wieder dem Hund. »Ich habe mal bei einem Tiernotdienst gearbeitet. Kennst du das Gebäude unten in der Shawmut? Als Tierarzthelferin. Bevor ich gemerkt habe, dass das nicht mein Ding ist. Diese Rasse ist sehr schwierig …«

»Was?«

»Zu vermitteln«, sagte sie. »Es ist sehr schwierig, ein Zuhause für sie zu finden.«

»Ich kenne mich mit Hunden nicht aus. Ich hatte noch nie einen Hund. Ich lebe allein. Ich bin einfach zufällig an der Mülltonne vorbeigekommen.« Bob hatte das dringende Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, sein Leben zu erklären. »Ich bin einfach nicht …« Er konnte den Wind draußen heulen hören, schwarz, rauschend. Regentropfen oder kleine Hagelkörner prasselten gegen das Fenster.

Nadia hob die linke Hinterpfote des Welpen an – die anderen drei Pfoten waren braun, aber diese war weiß mit pfirsichfarbenen Flecken. Dann ließ sie die Pfote fallen, als wäre sie giftig. Sie wandte sich wieder der Kopfwunde zu und untersuchte das rechte Ohr. An der Spitze fehlte ein Stück, das war Bob vorher gar nicht aufgefallen.

»Nun«, sagte sie, »er wird’s überleben. Du wirst eine Hundebox brauchen und Futter und all so ’n Zeug.«

»Nein«, sagte Bob. »Du verstehst nicht.«

Sie legte den Kopf schief und warf ihm einen Blick zu, der klarmachte, dass sie ganz genau verstand.

»Es geht nicht. Ich habe ihn nur gefunden. Ich wollte ihn zurückgeben.«

»Dem, der ihn geschlagen und dem Tod überlassen hat?«

»Nein, nein, eher den Behörden oder so.«

»Das wäre dann der Tiernotdienst«, sagte sie. »Sie lassen dem Besitzer sieben Tage Zeit, um sein Tier abzuholen, und dann …«

»Der Typ, der ihn geschlagen hat? Der bekommt eine zweite Chance?«

Sie verzog das Gesicht und nickte. »Wenn er ihn nicht abholt«, sie hob ein Ohr des Welpen hoch und sah hinein, »stehen die Chancen gut, dass sie den kleinen Kerl zur Adoption freigeben. Aber es ist nicht leicht, ein neues Zuhause für ihn zu finden. Pitbulls. Weißt du, was mit denen in der Regel passiert?«, sie sah Bob an. »Sie werden eingeschläfert.«

Bob fühlte eine Welle der Traurigkeit von ihr ausgehen, die ihn sofort beschämte. Er wusste nicht, wie, aber er hatte Leid verursacht. Hatte Schmerz in die Welt getragen. Er hatte die junge Frau enttäuscht. »Ich …«, fing er an. »Es ist nur …«

Sie warf ihm einen Blick zu. »Was denn?«

Bob sah den Welpen an. Seine Augen waren mutlos von dem langen Tag in der Mülltonne und wegen des Kerls, der ihm seine Wunden zugefügt hatte. Er hatte aufgehört zu zittern, immerhin.

»Nimm du ihn doch«, sagte Bob. »Du hast beim Tiernotdienst gearbeitet, hast du gesagt. Du …«

Sie schüttelte den Kopf. »Mein Vater lebt bei mir. Wenn er Sonntagnacht aus dem Foxwood-Casino nach Hause kommt und einen Hund im Haus vorfindet … Ein Tier, auf das er allergisch ist …« Sie knetete an ihrem Daumen herum. »Dann landet der Welpe gleich wieder in der Tonne.«

»Gibst du mir bis Sonntagmorgen?« Bob hatte keine Ahnung, wie diese Worte aus seinem Mund gekommen waren, denn er konnte sich nicht erinnern, sie formuliert oder auch nur gedacht zu haben.

Die junge Frau betrachtete ihn aufmerksam. »Du sagst das nicht einfach so, oder? Weil, ohne Scheiß, wenn er bis Sonntagmittag nicht hier raus ist, dann war’s das für ihn.«

»Bis Sonntag also.« Bob sagte es mit einer Überzeugung, die er wirklich fühlte. »Ganz bestimmt bis Sonntag.«

»Ja?« Sie lächelte. Es war ein spektakuläres Lächeln, und Bob sah, dass das Gesicht hinter den Pockennarben genauso spektakulär war wie das Lächeln. Und nur darauf wartete, gesehen zu werden. Sie berührte die Nase des Welpen mit der Spitze des Zeigefingers.

»Ja.« Bob war aufgewühlt. Er fühlte sich so leicht wie eine Hostie. »Ja.«

Im Cousin Marv’s, wo er von Mittwoch bis Sonntag von zwölf bis zehn hinter der Bar stand, erzählte er Marv, was passiert war. Die meisten Leute nannten Marv Cousin Marv, aus alter Gewohnheit, die zurückging bis zur Grundschule, auch wenn sich niemand mehr daran erinnern konnte, wie es angefangen hatte, aber Marv war tatsächlich Bobs Cousin. Mütterlicherseits.

In den späten Achtziger- und den frühen Neunzigerjahren war Cousin Marv der Boss einer Gang gewesen. Sie bestand in der Hauptsache aus Typen, die sich für das Verleihen von Geld und das spätere Eintreiben der Schuld interessierten, aber Marv war grundsätzlich offen für bezahlte Angebote jeglicher Art, denn er glaubte aus der Tiefe seines Herzens daran, dass alle, die ihr Geschäftsportfolio nicht möglichst breit streuten, schnell dem Untergang geweiht wären, wenn der Wind sich drehte. Wie die Dinosaurier, erklärte er Bob, als die Höhlenmenschen auftauchten und Pfeile erfanden. Stell dir die Höhlenmenschen vor, pflegte er zu sagen, die aus allen Rohren schießen, und die Tyrannosaurier, die in den Öltümpeln versinken. Eine Tragödie, die so einfach zu verhindern gewesen wäre.

Marvs Gang war nicht die härteste oder die gerissenste oder die erfolgreichste des Viertels – noch nicht mal annährend –, aber eine Zeit lang kamen sie gut zurecht. Allerdings setzten ihnen andere Gangs immer mehr zu, und bis auf eine glorreiche Ausnahme gehörten sie nicht zu denen, die auf Gewalt setzten. Und schon bald mussten sie sich entscheiden, ob sie sich Gangs, die eine ganze Ecke fieser waren als sie, unterordnen sollten oder es auskämpfen wollten. Sie nahmen Tür Nummer eins.

Marv verdiente sein Geld damit, dass er seine Bar als eine Art Zwischenlager zur Verfügung stellte. In der neuen Welt da draußen – deren Regeln von einer losen Verbindung aus tschetschenischen, italienischen und irischen Schlägern bestimmt wurden – wollte sich niemand mit so viel Zeug oder Geld erwischen lassen, dass es zu einer Anklage vor dem Bundesgericht kommen könnte. Also hielten sie es fern von ihren Geschäftsräumen und ihren Häusern und sorgten dafür, dass es immer in Bewegung blieb. Und so parkten sie regelmäßig Geld im Cousin Marv’s und anderen Etablissements in der Nachbarschaft. Man passte eine Nacht, höchstens zwei, darauf auf, dann tauchte irgendein Biertruck-Fahrer mit dem Passwort der Woche auf, wuchtete alles mit seiner Sackkarre nach draußen, als wäre es ein Stapel leerer Fässer, und schaffte es in seinem klimatisierten Sattelschlepper davon. Den Rest seines Einkommens bestritt Marv als Hehler. Zwar war er einer der besten der Stadt, aber ein Hehler (oder auch ein Zwischenlagerbetreiber) in dieser Welt war wie ein Briefsortierer in der rechtschaffenen Welt – wenn man es in seinen Dreißigern immer noch macht, wird man es für den Rest seines Lebens machen. Für Bob war es eine Erleichterung – er war gern Barkeeper, und er verfluchte das eine Mal, als sie Gewalt anwenden mussten. Marv dagegen, Marv wartete noch immer auf den goldenen Zug, der auf goldenen Schienen herangerauscht käme, um ihn von alldem hier wegzubringen. Die meiste Zeit tat er so, als wäre er glücklich. Aber Bob wusste, dass die Dinge, die Marv heimsuchten, dieselben waren, die auch Bob verfolgten – die beschissenen Dinge, die man tat, um vorwärtszukommen. Diese Dinge lachten einen aus, wenn der Ehrgeiz nicht reichte, um es zu etwas zu bringen. Ein erfolgreicher Mann kann seine Vergangenheit verstecken, ein erfolgloser Mann steckt in ihr fest.

An jenem Morgen schien Marv ziemlich trübsinniger Stimmung zu sein, er steckte sich eine Camel an, obwohl die andere noch glimmte, also versuchte Bob ihn aufzumuntern, indem er ihm von seinem Abenteuer mit dem Hund erzählte. Allerdings schien es Marv nicht besonders zu interessieren, und Bob hörte sich so oft »Du hättest dabei gewesen sein müssen« sagen, dass er es schließlich aufgab.

»Es heißt, dass wir die Kohle vom Super-Bowl-Tag bekommen«, sagte Marv.

»Ohne Scheiß?«

Wenn das stimmte (ein gewaltiges Wenn), dann wäre das gigantisch. Sie arbeiteten auf Kommission – ein halbes Prozent der hinterlegten Summe. Die ganze Kohle vom Super-Bowl-Tag? Das wäre wie ein halbes Prozent von Exxon.

Nadias Narbe schoss Bob durch den Kopf, ihr Rot, die dichte, seilartige Textur. »Die werden sicher ein paar Leute zum Schutz des Geldes mitschicken, oder?«

Marv rollte die Augen. »Na klar, weil die Leute ja Schlange stehen, um durchgeknallte Tschetschenier zu beklauen.«

»Tschetschenen«, sagte Bob.

»Aber sie kommen aus Tschetschenien.«

Bob zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, es ist wie bei Leuten aus Irland, die nennt man ja auch nicht Irländer.«

Marv machte ein finsteres Gesicht. »Wie auch immer. Du weißt, was das bedeutet? Unsere ganze harte Arbeit zahlt sich endlich aus. So wie Toyota es sagt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nichts ist unmöglich.«

Bob hielt den Mund. Wenn man ihnen tatsächlich das Super-Bowl-Geld gab, dann deshalb, weil man sie nicht für wichtig genug hielt, um vom FBI beobachtet zu werden. Aber in Marvs Vorstellung war die Gang (deren Mitglieder längst in alle Winde zerstreut waren, in rechtschaffenen Jobs steckten, im Gefängnis oder, schlimmer noch, in Connecticut) kurz davor, zu alter Größe zurückzufinden, auch wenn ihre große Zeit nicht länger als ein Heftpflaster gehalten hatte. Es kam Marv niemals in den Sinn, dass sie ihm eines Tages alles, was er hatte, abnehmen würden – die Hehlerei, den Stoff und das Geld, das er im Safe im Hinterzimmer verwahrte, verdammt, wahrscheinlich sogar die Bar –, einfach weil sie es satthatten, dass er dort herumhing und sie voller verzweifelter Erwartung ansah. Es war so weit gekommen, dass Bob jedes Mal, wenn Marv über die »Leute, die er kannte«, und die Träume, die er hatte, sprach, das Verlangen überkam, nach der Pistole zu greifen, die sie hinter der Bar verwahrten, und ihm das Gehirn wegzublasen. Nicht wirklich – aber fast. Verdammt, Marv konnte einen echt fertigmachen.

Ein Typ öffnete die Kneipentür, Ende zwanzig, aber mit weißem Haar, weißem Kinnbärtchen und ’nem silbernen Bolzen im Ohr. Er war angezogen wie die meisten Kids heutzutage – total beschissen. Kunstvoll zerrissene Jeans, schlampiges T-Shirt unter ausgeblichenem Kapuzenpulli, darüber eine zerknitterte Wolljacke. Er trat nicht über die Schwelle, streckte bloß seinen Kopf vor, die kalte Luft des Herbsttages strömte vom Gehsteig hinter ihm herein.

»Kann ich helfen?«, fragte Bob.

Der Typ schüttelte den Kopf und starrte weiter auf die trostlose Bar, als wäre sie eine Kristallkugel.

»Was dagegen, die Tür zuzumachen?«, sagte Marv, ohne aufzuschauen. »Es ist kalt draußen.«

»Habt ihr Zima da?« Der Blick des Typen wanderte die Bar entlang, hoch und runter, von links nach rechts.

Jetzt sah Marv auf. »Und für wen verdammt noch mal sollten wir den dahaben? Für Moesha?«

Der Typ hob entschuldigend die Hand. »Mein Fehler.« Er verschwand, und mit der zufallenden Tür kehrte die Wärme zurück.

Marv fragte: »Kennst du den Jungen?«

Bob schüttelte den Kopf. »Kann sein, dass ich ihn schon mal gesehen hab, aber ich kann ihn nicht unterbringen.«

»Er ist ein verdammter Irrer. Kommt aus der Nachbargemeinde, wahrscheinlich kennst du ihn deshalb nicht. Du bist vom alten Schlag, Bob – wenn jemand nicht in deine Gemeindeschule gegangen ist, existiert er praktisch nicht für dich.«

Da konnte Bob nicht widersprechen. In seiner Kindheit war die eigene Gemeinde ein autonomes Land. Alles, was man brauchte und wissen musste, konnte man dort bekommen. Aber heute, wo das Erzbistum die Hälfte aller Gemeinden schließen musste, um für die Verbrechen der kinderschändenden Priester zahlen zu können, konnte Bob sich nicht länger der Tatsache verschließen, dass die Tage der Herrschaft der Kirchengemeinden nach langsam schleichendem Verlust endgültig vorüber waren. Es war ein bestimmter Schlag Mensch, aus einer bestimmten Generation, und auch, wenn noch viele von ihnen übrig waren, wurden sie älter, grauer, bekamen Raucherhusten, meldeten sich zur Generaluntersuchung ab und kamen nie wieder zurück.

»Der Junge?« Marv sah Bob mit hochgezogenen Augenbrauen an: »Man sagt, er hat damals Richie Whelan umgebracht.«

»Sagt man das?«

»Das sagt man.«

»Na dann …«

Sie saßen eine Weile schweigend da. Schneegriesel wurde vom pfeifenden Wind an die Fenster gepeitscht. Die Straßenschilder rasselten, die Fensterscheiben klirrten, und Bob dachte daran, wie der Winter am Tag nachdem man das letzte Mal Schlitten gefahren war, jede Bedeutung verloren hatte. Nun war er nichts weiter als grau. Er starrte in den unbeleuchteten Teil des Barraums. Die Schatten wurden zu Krankenhausbetten, zu leeren Rollstühlen, gekrümmte alte Witwer kauften Beileidskarten. Das Heulen des Windes nahm zu.

»Der Welpe, weißt du?«, sagte Bob. »Seine Pfoten sind so groß wie sein Kopf. Drei sind braun, aber eine ist weiß, mit so kleinen pfirsichfarbenen Flecken und …«

»Kann das Vieh kochen?«, sagte Marv. »Den Haushalt machen? Ich meine, es ist ein gottverdammter Hund.«

»Stimmt, aber es war so …« Bob ließ die Arme fallen. Er wusste nicht, wie er es erklären sollte. »Kennst du dieses Gefühl, das einen manchmal an so einem richtig schönen Tag überkommt? Wenn … wenn die Patriots richtig gut drauf sind und du hast auf einen hohen Sieg gesetzt oder wenn dein Steak genau auf den Punkt gebraten ist oder … oder … wenn du dich einfach gut fühlst, so richtig …« – Bob merkte, wie seine Hände zitterten – »… gut«.

Marv nickte ihm zu und lächelte dünn. Dann vertiefte er sich in die Zeitung mit den Pferderennen des Tages.

Am Sonntagmorgen wartete er in seinem Auto vor Nadias Tür, und sie brachte ihm den Welpen nach draußen. Sie reichte ihm den Hund durchs Fenster und winkte ihnen zu, als er den Motor startete.

Er betrachtete den Hund, der auf dem Beifahrersitz saß, und eine Welle von Angst überschwemmte ihn. Womit musste man ihn füttern? Wann musste man ihn füttern? Stubenrein. Wie bekam man das hin? Er hatte tagelang Zeit gehabt, über diese Fragen nachzudenken – wieso fielen sie ihm erst jetzt ein?

Er schaltete den Motor aus. Nadia, die gerade einen Fuß auf die unterste Treppenstufe gesetzt hatte, drehte sich um. Er kurbelte das Beifahrerfenster runter und lehnte sich weit über den Sitz, bis er zu ihr hochschauen konnte.

»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte er. »Ich kenn mich überhaupt nicht aus.«

In einem Supermarkt für Haustiere suchte Nadia einige Hundespielzeuge zum Draufrumkauen aus und erzählte Bob, dass er die dringend brauchte, wenn ihm seine Couch lieb wäre. Schuhe, sagte sie zu ihm, von nun an musst du deine Schuhe verstecken, am besten auf einem hohen Regal. Sie kauften Vitamine – für einen Hund! – und eine Tüte Welpenfutter, das sie empfahl, und sie schärfte ihm ein, dass er von nun an unbedingt bei dieser Marke bleiben müsse. Ändere die Ernährung eines Hundes, warnte sie ihn, und er dankt es dir mit riesigen Durchfallfladen auf dem Wohnzimmerteppich.

Sie besorgte eine geräumige Hundebox, in die Bob ihn setzen konnte, wenn er bei der Arbeit war. Sie kauften einen Fressnapf und einen Wassernapf und ein Buch über Hundeerziehung, das von Mönchen geschrieben worden war, die nicht besonders mönchisch aussahen, sondern ziemlich kühn und fröhlich, mit breit lächelnden Gesichtern. Als der Verkäufer an der Kasse alles zusammenzählte, fühlte Bob, wie ein Zittern seinen Körper durchlief, und als er nach seinem Portemonnaie griff, spürte er einen kurzen Stich. Seine Kehle war trocken und heiß. Er fühlte sich benommen. Und erst, als das Zittern nachließ, seine Kehle sich abkühlte, sein Kopf klarer wurde und er dem Verkäufer seine Kreditkarte reichte, ja, erst in der Abwesenheit des Gefühls, wurde ihm klar, was es für ein Gefühl gewesen war: für einen kurzen Moment – vielleicht sogar für eine Folge mehrerer kurzer Momente, aber keiner davon deutlich genug, um sich auf ihn festzulegen – war er glücklich gewesen.

»Also, vielen Dank«, sagte sie, als sie wieder vor ihrem Haus hielten.

»Was? Nein. Danke dir. Also bitte. Wirklich. Es … vielen Dank.«

Sie sagte: »Der kleine Kerl, er ist ein guter Junge. Er wird dich stolz machen, Bob.«

Er sah auf den Welpen hinab, der auf ihrem Schoß schlief und leise schnarchte. »Machen die das so? Die ganze Zeit schlafen?«

»So ziemlich. Dann rennen sie wie bekloppt für zwanzig Minuten durch die Gegend. Dann schlafen sie wieder. Und kacken. Bob, Mann, das musst du wissen – sie kacken und pinkeln wie verrückt. Werd nicht wütend. Sie wissen es nicht besser. Lies das Mönchbuch. Es dauert etwas, aber er wird recht schnell drauf kommen, dass er es nicht im Haus machen darf.«

»Was heißt recht schnell?«

»Zwei Monate?« Sie legte den Kopf schief. »Vielleicht auch drei. Hab Geduld, Bob.«

»Hab Geduld«, wiederholte er.

»Und du auch«, sagte sie zu dem Welpen, während sie ihn aus ihrem Schoß hob. Er wachte auf, schnüffelte, schnaubte. Er wollte nicht, dass sie ging. »Macht’s gut, ihr beiden.« Sie stieg aus und winkte Bob zu, bevor sie die Treppen hochstieg und im Haus verschwand.

Der Welpe stand auf den Hinterbeinen und starrte hinauf zu Nadias Fenster, als würde sie jeden Moment dort erscheinen. Er drehte den Kopf und warf Bob einen Blick über die Schulter zu. Bob spürte, dass er sich verlassen fühlte. Er fühlte dasselbe. Er war sich sicher, sie würden es vermasseln, er und der weggeworfene Hund. Er war sich sicher, die Welt war zu stark für sie.

»Wie heißt du?«, fragte er den Welpen. »Wie sollen wir dich nennen?«

Der Welpe wandte seinen Kopf ab, als wollte er sagen, hey, hol das Mädchen zurück.

Als Allererstes setzte er einen großen Haufen ins Wohnzimmer.

Bob begriff erst gar nicht, was er da machte. Er schnüffelte herum, die Nase schrappte über den Teppich, dann sah er Bob mit einem Anflug von Verlegenheit an. Bob sagte »Was ist?«, und der Hund begann, auf den Teppich zu kacken.

Bob stolperte zu ihm hin, als könnte er es aufhalten, es zurück in den Hund stopfen. Der Welpe fuhr hoch und hinterließ kleine Spritzer auf den Holzfliesen, als er in die Küche flüchtete.

Bob sagte »Nein, nein. Es ist okay«, auch wenn es das nicht war. Fast alles hier stammte von seiner Mutter, es hatte sich kaum etwas verändert, seitdem sie das Haus in den Fünfzigern eingerichtet hatte. Und nun war da Kot. Scheiße. Im Haus seiner Mutter. Auf ihrem Teppich, ihrem Flur.

In den paar Sekunden, die er bis in die Küche brauchte, hatte der Welpe es geschafft, eine Pissfütze auf dem Linoleum zu hinterlassen. Fast wäre Bob hineingetreten. Der Welpe presste sich gegen den Kühlschrank, sah ihn ängstlich an, versteifte sich in Erwartung eines Schlages, versuchte, nicht zu zittern.

Und da hielt Bob inne. Er hielt inne und blieb ganz still stehen, obwohl er wusste, dass es, je länger die Scheiße auf dem Teppich lag, umso schwerer werden würde, sie rauszubekommen.

Bob ließ sich auf allen vieren nieder. Und da war es wieder, dieses Gefühl, das er schon einmal gespürt hatte, in dem Moment, als er den Hund aus dem Müll herausgehoben hatte, und von dem er dachte, es sei zusammen mit Nadia verschwunden. Eine Verbindung. Und ihm kam der Gedanke, dass sie vielleicht etwas anderes zusammengeführt hatte als bloßer Zufall.

Er sagte: »Hey.« Kaum lauter als ein Flüstern. »Hey, alles ist gut.« Ganz, ganz langsam streckte er seinen Arm aus, und der Hund presste sich noch stärker gegen den Kühlschrank. Aber Bob näherte sich langsam weiter mit der Hand und legte ganz sanft seine Handfläche auf den Kopf des Hundes. Er machte besänftigende Geräusche und lächelte ihn an. »Alles ist gut«, wiederholte er wieder und wieder.

Er nannte ihn Cassius, weil er ihn erst für einen Boxer gehalten hatte und weil er den Klang des Namens mochte. Er ließ ihn an römische Heere denken, an hochmütige Haie, an Ehre.

Nadia nannte ihn Cash. Manchmal kam sie nach der Arbeit vorbei, und sie und Bob gingen mit dem Hund spazieren. Bob war durchaus klar, dass irgendwas an ihr ein wenig seltsam war – er hatte den Hund direkt neben ihrem Haus gefunden, und ihm war nicht entgangen, wie wenig überrascht oder interessiert sie zuerst gewesen war – aber gab es irgendwo irgendjemanden auf diesem Planeten, der nicht ein wenig seltsam war? Meistens mehr als nur ein wenig. Nadia kam vorbei, um ihm mit dem Hund zu helfen, und Bob, der in seinem Leben nicht viele Freundschaften gehabt hatte, nahm, was er kriegen konnte.

Sie brachten Cassius bei, auf Kommando zu sitzen, sich hinzulegen, Pfötchen zu geben und eine Rolle zu machen. Bob las das gesamte Mönchbuch von vorn nach hinten durch und setzte um, was er gelernt hatte. Der Welpe bekam eine Tollwutimpfung, und Bob ließ die Verletzung am Ohr auf Knorpelschäden untersuchen. Nur eine Fleischwunde, sagte der Tierarzt, wenn auch eine ziemlich tiefe.

Er wuchs schnell.

Wochen vergingen, ohne dass Cassius etwas Schlimmes zustieß, aber Bob war sich nicht sicher, ob das vielleicht nur Zufall war, und dann, am Sonntag des Super Bowls, kratzte Cassius das erste Mal mit einer Pfote an der Hintertür, weil er rauswollte, um sein Geschäft im Garten zu erledigen. Bob ließ ihn raus und stürmte dann durchs Haus, um Nadia anzurufen. Er war so stolz, er hätte jodeln können, und im ersten Moment konnte er das Läuten der Türklingel gar nicht richtig zuordnen. Ein Wasserkocher, dachte er, während er sich weiter nach dem Telefon umsah.

Der Typ vor der Tür war dünn. Nicht ausgemergelt dünn. Definiert und stramm dünn. Als wäre, was auch immer in ihm brannte, derart heiß, dass sämtliches Fett sofort verdampfte. Seine blauen Augen waren so hell, dass sie fast grau wirkten. Sein silbernes Haar war kurz geschnitten, ebenso sein Kinnbart, der direkt unterhalb des Mundes begann. Bob brauchte einen Moment, bevor er ihn wiedererkannte – es war der junge Mann, der vor fünf oder sechs Wochen seinen Kopf zur Bar hineingesteckt und nach Zima gefragt hatte.

Der junge Mann lächelte und streckte ihm seine Hand entgegen. »Mr. Saginowski?«

Bob nahm sie. »Ja?«

»Bob Saginowski?« Der Mann schüttelte Bobs große Hand mit seiner kleinen, es lag viel Kraft in diesem Griff.

»Ja?«

»Eric Deeds, Bob.« Er ließ Bobs Hand los. »Ich glaube, sie haben meinen Hund.«

In der Küche sagte Eric Deeds »Ah, da ist er ja« und »Das ist mein Junge« und »Er ist gewachsen« und »Guck dir an, wie groß er geworden ist«.

Cassius schlich zu ihm rüber, kletterte sogar auf seinen Schoß, als Eric sich unaufgefordert auf Bobs Küchenbank niederließ. Er tätschelte zweimal seine Flanke. Bob hatte keine Ahnung, wie es Eric Deeds gelungen war, sich seinen Weg ins Haus zu quatschen; er gehörte zu der Sorte Menschen, gegen die er nicht ankam – wie Polizisten oder Vorarbeiter –, wenn sie reinwollten, dann ließ er sie rein.

»Bob«, sagte Eric Deeds, »du wirst ihn mir zurückgeben müssen.« Cassius saß auf seinem Schoß, und Eric rieb seinen Bauch. Bob spürte einen Stich im Magen, ein kurzes Gefühl von Eifersucht, als Cassius mit seinem linken Bein zuckte, auch wenn gleichzeitig ein Schauder, fast schon ein Zittern, sein Fell durchfuhr. Eric Deeds kraulte Cassius unterm Kinn. Der Hund hatte die Ohren angelegt und seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt. Er schien sich zu schämen, seine Augen lagen tief in ihren Höhlen.

»Ähm …«, Bob griff nach Cassius, hob ihn von Erics Schoß, setzte ihn sich auf seinen und kraulte ihn hinter den Ohren. »Cash gehört jetzt mir.«

Nun hatte das Tauziehen begonnen – Bob, der ohne Vorwarnung Eric den Hund abgenommen hatte, Eric, der ihm einen kurzen Blick zuwarf, der so viel wie was zur Hölle geht denn hier ab bedeutete. Eric runzelte die Stirn, und das gab seinen Augen einen überraschten Ausdruck, als hätten sie niemals damit gerechnet, sich mitten in seinem Gesicht wiederzufinden. Etwas Grausames und Gefühlloses blitzte auf. Er sah aus wie jemand, der kein Problem damit hätte, sich mit der ganzen Welt anzulegen, wenn er sich benachteiligt fühlte.

»Cash?«, fragte er.

Bob nickte, während sich Cassius’ Ohren von seinem Kopf lösten und er begann, Bobs Handgelenke zu lecken. »Die Kurzform von Cassius. Das ist sein Name. Wie haben Sie ihn genannt?«

»Meistens habe ich ihn ›Hund‹ genannt. Manchmal ›Bluthund‹.«

Eric Deeds sah sich in der Küche um, sein Blick fiel auf die kreisrunde Neonlampe in der Decke, die noch von Bobs Mutter stammte, nein, verdammt, sogar von Bobs Vater, kurz vor seinem ersten Schlaganfall, aus seiner obsessiven Heimwerkerphase, als er besessen davon war, alle Wände zu verkleiden – die Küche, das Wohnzimmer, das Esszimmer, sogar die Toilette, wenn er gewusst hätte, wie.

Bob sagte: »Sie haben ihn geschlagen.«

Eric griff in seine Hemdtasche. Er nahm eine Zigarette heraus und schob sie sich in den Mund. Er zündete sie an, schüttelte das Streichholz aus und warf es auf Bobs Küchentisch.

»Hier drin wird nicht geraucht.«

Eric musterte Bob mit festem Blick und zog an der Zigarette. »Ich habe ihn geschlagen?«

»Ja.«

»Ja, na und?« Eric schnipste Asche auf den Tisch. »Ich werde den Hund mitnehmen, Bob.«

Bob erhob sich, richtete sich zu voller Größe auf. Er hielt Cassius fest in seinen Armen, der wand sich ein wenig und zwackte ihn in die Hand. Wenn sich die Lage zuspitzte, entschied Bob, würde er sich mit seinen ganzen ein Meter neunzig und hundertdreißig Kilo auf Eric Deeds werfen, der nicht mehr wiegen konnte als fünfundsiebzig Kilo. Noch nicht jetzt, solange sie hier einfach nur miteinander redeten, aber sobald Eric versuchte, sich Cassius zu schnappen, nun dann …

Eric Deeds blies einen Schwall Rauch gegen die Decke. »Ich habe dich in der Nacht gesehen. Es ging mir mies wegen meinem Wutausbruch. Also kam ich zurück, um nachzusehen, ob der Hund wirklich tot war oder nicht, und ich habe beobachtet, wie du ihn aus dem Müll gezogen hast.«

»Sie sollten jetzt wirklich gehen.« Bob zog sein Handy aus der Tasche und klappte es auf. »Oder ich rufe die Polizei.«

Eric nickte. »Ich bin im Gefängnis gewesen, Bob, in Irrenhäusern. Ich bin ganz schön rumgekommen. Ich fahre wieder ein, das macht mir nichts aus – aber selbst einen Typen wie mich werden sie wohl kaum dafür einbuchten, dass er einen Hund fertiggemacht hat. Und, ich meine, irgendwann wirst du sicher auch mal schlafen müssen oder zur Arbeit gehen.«

»Was ist mit Ihnen bloß kaputt?«

Eric breitete seine Arme aus. »So ziemlich alles«, sagte er. »Und du hast meinen Hund.«

»Sie haben versucht, ihn umzubringen.«

Eric sagte »Nee« und schüttelte den Kopf, als würde er es wirklich glauben.

»Sie bekommen den Hund nicht.«

»Ich brauche den Hund.«

»Nein.«

»Ich liebe den Hund.«

»Nein.«

»Zehntausend.«

»Wie bitte?«

Eric nickte. »Ich will zehntausend Tacken. Heute Abend. Das ist mein Preis.«

Bob entfuhr ein nervöses Kichern. »Wer hat schon zehntausend Dollar?«

»Du kannst es auftreiben.«

»Wo sollte ich –«

»Wie wär’s mit dem Safe in Cousin Marv’s Büro? Ihr bunkert Geld in der Bar, Bob. Glaubst du etwa, dass nicht das halbe Viertel Bescheid weiß? Vielleicht wäre das also kein so ein schlechter Ort, für den Anfang.«

Bob schüttelte den Kopf. »Das ist unmöglich. Alles Geld, das tagsüber reinkommt, verschwindet sofort in einem Schlitz hinter der Bar. Es landet dann im Safe im Büro, ja, aber der ist gesichert durch ein Zeit–«

»–schloss, ich weiß.« Eric machte es sich auf der Küchenbank bequem, legte einen Arm auf die Lehne. »Es schaltet sich um zwei Uhr nachts ab, falls irgendjemand dringend für irgendwelchen Scheiß eine größere Summe entnehmen möchte. Ihr habt neunzig Sekunden, um den Safe zu öffnen und wieder zu verschließen, ansonsten gehen irgendwo zwei stille Alarme los – und ganz sicher nicht auf der nächsten Polizeiwache oder bei einer Sicherheitsfirma. Da staunst du, was?« Eric zog wieder an seiner Zigarette. »Ich bin nicht habgierig, Bob. Ich brauche nur etwas Startkapital für eine Sache, die ich am Laufen habe. Ich will gar nicht alles, was im Safe ist, nur zehntausend. Du gibst mir zehntausend Dollar, und ich lass dich in Ruhe.«

»Das ist doch absurd.«

»Dann ist es eben absurd.«

»Man platzt nicht einfach so in irgendjemandes Leben und –«

»Das ist das Leben: einmal nicht aufgepasst und jemand wie ich steht vor der Tür.«

Bob setzte Cassius auf den Fußboden, passte aber auf, dass er nicht auf die andere Seite des Tisches lief. Er hätte sich keine Gedanken machen müssen – Cassius bewegte sich keinen Zentimeter, er saß da wie eine Gipsfigur und ließ Bob keine Sekunde aus den Augen.

Eric Deeds sagte: »Du gehst fieberhaft alle deine Optionen durch, aber es sind die Optionen normaler Menschen, in normalen Situationen. Ich brauche meine zehntausend Dollar heute Abend. Wenn du sie nicht besorgen kannst, hole ich mir meinen Hund zurück. Ich habe ihn registrieren lassen, nicht du, du wüsstest gar nicht, wo. Dann werde ich eine Zeit lang vergessen, ihn zu füttern. Und dann, nach ein paar Tagen, wenn er vor Hunger nicht mehr aufhört zu kläffen, schlage ich ihm den Schädel mit einem Stein oder so zu Brei. Schau mir in die Augen und sag mir, ob ich lüge, Bob.«

Nachdem er gegangen war, stieg Bob die Treppe in den Keller hinunter. Das versuchte er zu vermeiden, wann immer es ging, obwohl der Boden weiß war, so weiß, wie er es nur hinbekommen konnte, weißer, als er jemals zuvor gewesen war. Er schloss den Schrank auf, der über dem alten Waschbecken hing, das sein Vater oft benutzt hatte, um sich nach seinen Renovierungsabenteuern zu waschen, und holte eine braun-gelbe »Chock full o’Nuts«-Dose aus dem Regal. Er nahm fünfzehntausend Dollar heraus. Zehn schob er sich in die Hosentasche, und fünf steckte er wieder zurück in die Dose. Er sah sich im Raum um, betrachtete den schwarzen Öltank hinten an der Wand, die nackte Glühbirne und noch einmal den weißen Boden.

Zurück im Wohnzimmer, verwöhnte er Cassius mit ein paar Leckereien. Er massierte seine Ohren und rieb ihm den Bauch. Er versicherte dem Tier, dass es zehntausend Dollar wert war.

Bob, der die letzte Stunde zwischen elf und Mitternacht ohne eine Sekunde Pause hinter der Bar rotiert war, sah durch eine sich plötzlich auftuende Lücke in der Menschenmenge Eric an dem wackligen Tisch unter dem Spiegel mit dem Narragansett-Motiv sitzen. Der Super Bowl war seit einer Stunde vorbei, aber die Leute, alle stinkbesoffen, machten noch keine Anstalten zu gehen. Eric hatte seinen Arm über den Tisch gestreckt. Bob sah, dass er etwas festhielt. Einen anderen Arm. Nadias Arm. Nadias Gesicht blickte in das von Eric, es war nichts darin zu lesen. War sie starr vor Angst? Oder war alles ganz anders?

Bob gab gerade Eiswürfel in ein Glas, und es kam ihm vor, als würde er die kalten Würfel direkt in seinen Brustkorb füllen, als würden sie sich in seinem Magen sammeln und gegen seine Wirbelsäule drücken. Was wusste er schließlich über Nadia? Er wusste, dass er einen halb toten Hund im Müll vor ihrem Haus gefunden hatte. Er wusste, dass Eric Deeds erst in seinem Leben aufgetaucht war, nachdem Bob sie getroffen hatte. Soweit er wusste, konnte ihr Spitzname durchaus »verlogenes Miststück« lauten.

Mit achtundzwanzig war Bob eines Tages ins Schlafzimmer seiner Mutter gegangen, um sie für den sonntäglichen Kirchenbesuch zu wecken. Er hatte ihr an die Schulter gefasst und leicht gerüttelt, und sie hatte nicht nach seiner Hand geschlagen, wie sie es normalerweise getan hätte. Also hatte er sie zu sich gerollt, und ihr Gesicht war ganz verkrampft, ihre Lippen aufeinandergepresst und ihre Haut asphaltgrau. Irgendwann am Abend zuvor, nach Matlock und den Zehnuhrnachrichten, war sie ins Bett gegangen und durch Gottes Faust, die sich um ihr Herz schloss, wieder aufgewacht. Mit zu wenig Luft in den Lungen, um zu schreien. Allein in der Dunkelheit, die Hände in den Laken vergraben, zu Fäusten geballt, das Gesicht zusammengezogen, die Augen zu Schlitzen gepresst, von der schrecklichen Gewissheit erfüllt, dass alles enden wird, sogar für sie. Genau jetzt.

Als er sich an jenem Morgen über sie beugte, sich den letzten Schlag ihres Herzens vorstellte, den letzten einsamen Wunsch, den ihr Gehirn hervorgebracht hatte, fühlte Bob einen Verlustschmerz, wie er ihn nie zuvor erlebt hatte und von dem er sich nicht hatte vorstellen können, ihn noch einmal zu erleben.

Bis heute Nacht. Bis jetzt. Bis er diesen Ausdruck auf Nadias Gesicht gesehen hatte.

Es war zehn Minuten vor zwei, und die Menge hatte sich aufgelöst, bis auf Eric und Nadia und eine alte, unauffällige Alkoholikerin namens Millie, die um genau ein Uhr fünfundfünfzig zu ihrer Seniorenwohnanlage in der Pearl Street aufbrechen würde.

Eric, der in der letzten Stunde immer wieder an die Bar gekommen war, um sich Powers nachfüllen zu lassen, stieß sich vom Tisch ab und zog Nadia am Handgelenk hinter sich her durch den Raum. Er setzte sie auf einen Barhocker, und endlich konnte Bob ihr Gesicht etwas genauer erkennen, doch noch immer war er nicht in der Lage, ihren Ausdruck endgültig einzuordnen – aber es war ganz bestimmt nicht Begeisterung oder Selbstgefälligkeit oder das hämische Grinsen einer Gewinnerin. Vielleicht etwas viel Schlimmeres als all das – Verzweiflung.

Eric lächelte ihn mit blitzenden Zähnen an und zischte: »Wann verpisst sich die alte Schachtel endlich?«

»In ein paar Minuten.«

»Wo ist Marv?«

»Ich habe ihm nicht Bescheid gesagt.«

»Warum nicht?«

»Irgendjemand muss ja die Schuld für all das hier auf sich nehmen. Ich dachte mir, das kann auch genauso gut ich sein.«

»Wie edel von –«

»Woher kennst du sie?«

Eric sah Nadia an, die auf dem Hocker neben ihm kauerte. Er beugte sich über die Bar. »Wir sind im selben Viertel aufgewachsen.«

»Hat er dir die Narbe verpasst?«

Nadia sah ihn ausdruckslos an.

»Hat er?«

»Sie hat sie sich selbst verpasst«, sagte Eric Deeds.

»Hast du?«, fragte Bob.

Nadia senkte den Blick auf den Tresen. »Ich war ziemlich zugedröhnt.«

»Bob«, sagte Eric, »wenn du mir blöd kommst – auch nur das kleinste bisschen – werde ich sie fertigmachen, ganz egal was mit mir danach passiert. Und wenn du irgendwas planst, irgendwas wie Eric-wird-hier-nicht-mehr-lebend-rauskommen? Nicht dass du der Typ dafür wärst, aber Marv könnte es sein – wenn ihr also irgendwelche Ideen in diese Richtung haben solltet, Bob, wird sich mein Partner von dem Richie-Whelan-Mord um euch beide kümmern.«

Eric machte es sich auf seinem Barhocker bequem, als Millie das gleiche Trinkgeld, das sie immer gab, schon seit die Russen den Sputnik in den Weltraum geschossen hatten, auf den Tresen legte – einen Vierteldollar – und von ihrem Hocker glitt. Sie krächzte Bob etwas zu, das zu zehn Prozent durch die Stimmbänder und zu neunzig Prozent durch Virginia Slims Ultra Light 100er hervorgerufen wurde.

»So, ich hau ab.«

»Mach’s gut, Millie.«

Sie winkte mit einem »Ja, ja« ab und stieß die Tür auf.

Bob schloss ab und ging zurück hinter die Bar. Er begann, den Tresen zu wischen, und als er Erics Ellenbogen erreichte, sagte er »Entschuldigung«.

»Wisch drumrum.«

Bob fuhr mit dem Lappen im Halbkreis um Erics Ellenbogen.

»Wer ist dein Partner?«, fragte Bob.

»Wäre ja nicht wirklich mehr ’ne Bedrohung, wenn du’s wüsstest, oder, Bob?«

»Aber er hat dir geholfen, Richie Whelan zu töten?«

»So geht das Gerücht, Bob.«

»Mehr als ein Gerücht.« Bob wischte den Tresen vor Nadias Platz und bemerkte die roten Striemen an ihrem Handgelenk, dort, wo Eric sie gepackt hatte. Er fragte sich, ob es noch weitere Striemen gab, die er nicht sehen konnte.

»Dann halt mehr als ein Gerücht, Bob. Also, los geht’s.«

»Was geht los?«

»Es geht los.« Eric machte ein finsteres Gesicht. »Wie spät ist es, Bob?«

Bob legte zehntausend Dollar auf die Bar. »Du musst mich nicht immerzu mit meinem Namen anreden.«

»Ich werde sehen, was sich tun lässt, Bob.« Eric befingerte die Scheine. »Was ist das?«

»Das sind die zehntausend, die du für Cash haben willst.«

Eric spitzte die Lippen. »Scheiß drauf. Wir gucken trotzdem in den Safe.«

»Bist du sicher?«, sagte Bob. »Ich kaufe ihn dir gern für zehntausend ab.«

»Und wie viel ist dir dann Nadia wert?«

»Oh.«

»Genau, oh.«

Bob dachte kurz über diese neue Entwicklung nach und goss sich einen Feierabendschluck Wodka in ein Glas. Er prostete Eric zu und kippte ihn hinunter. »Wusstest du, dass Marv vor knapp zehn Jahren ein ziemliches Koksproblem hatte?«

»Das wusste ich nicht, Bob.«

Bob zuckte mit den Schultern und goss ihnen allen einen Wodka ein. »Ja, Marv liebte das Kokain sehr, aber das Kokain erwiderte seine Gefühle nicht.«

Eric leerte Nadias Glas. »Es ist fast zwei, Bob.«

»Damals war er in erster Linie ein Kredithai. Klar, ein bisschen Hehlerei ging immer, aber vor allem verlieh er als Mittelsmann Geld. Jedenfalls, da war dieser Typ. Er schuldete Marv einen Arsch voll Kohle. Ein echt hoffnungsloser Fall, wenn es um Baseball und Hunderennen ging. Ein Kerl wie er würde niemals alle seine Schulden zurückzahlen können.«

Eric trank seinen eigenen Wodka. »Ein Uhr siebenundfünfzig, Bob.«

»Jetzt stell dir vor: Eines Tages kassiert der Typ tatsächlich im Mohegans Casino voll ab. Gewinnt fünfundzwanzigtausend. Das war ein bisschen mehr, als er Marv schuldete.«

»Aber er zahlte Marv trotzdem nichts zurück, und Marv und du habt ihn euch ordentlich vorgeknöpft, und ich soll daraus lernen, dass –«

»Nein, nein. Er hat Marv ausgezahlt. Jeden einzelnen Cent. Aber was der Kerl nicht wusste, war, dass Marv angefangen hatte zu bescheißen und hin und wieder was für sich abzuzweigen. Wegen seiner Kokssucht. Und die Kohle des Kerls fiel wie Manna vom Himmel. Jedenfalls so lange, wie niemand wusste, woher sie kam. Verstehst du, worauf ich hinauswill?«

»Bob, es ist eine Minute vor zwei, verdammte Scheiße.« Schweiß schimmerte auf Erics Oberlippe.

»Verstehst du, worauf ich hinauswill?«, fragte Bob noch einmal. »Hast du die Geschichte kapiert?«

Eric sah hinüber zur Tür, um sich zu vergewissern, dass sie geschlossen war. »Ist ja gut. Dieser Kerl – er musste abgezockt werden.«

»Er musste getötet werden.«

Ein schneller Blick aus den Augenwinkeln. »Okay, getötet werden.«

Bob konnte spüren, dass Nadia ihn ansah, sie hatte den Kopf leicht zur Seite geneigt. »Richtig. Damit niemand erfuhr, dass er Marv ausgezahlt hatte und damit Marv das Geld benutzen konnte, um alle Löcher zu stopfen und den ganzen Mist, in dem er steckte, wieder in Ordnung zu bringen. So, als wäre nie etwas passiert. Also haben wir das durchgezogen.«

»Ihr habt …« Eric hatte kaum zugehört, aber nun schlug etwas in seinem Kopf Alarm, und er löste seinen Blick von der Uhr und sah Bob an.

»… ihn in meinem Keller getötet«, sagte Bob. »Und kennst du seinen Namen?«

»Den kenne ich natürlich nicht, Bob.«

»Oh doch, den kennst du. Richie Whelan.«

Bob griff unter die Bar und zog die 9-mm-Pistole heraus. Er bemerkte nicht, dass sie noch gesichert war, und als er abdrückte, passierte nichts. Erics Kopf zuckte zurück, und er stieß sich von der Bar ab, aber Bob löste die Abzugssicherung und schoss Eric direkt unterhalb der Kehle in den Hals. Der Schuss hörte sich an, als würde Aluminiumverkleidung von einem Haus gerissen. Nadia schrie. Kein langer Schrei, aber schrill und erschrocken. Eric stürzte krachend nach hinten von seinem Barhocker auf den Boden, und als Bob um die Bar herum nach vorn kam und sich neben ihn kniete, war Eric schon so gut wie hinüber. Wenn auch noch nicht ganz. Der Deckenventilator warf dünne Tranchen aus Schatten auf sein Gesicht. Seine Wangen bliesen sich auf und fielen ein, als würde er gleichzeitig versuchen, Luft zu holen und jemanden zu küssen.

»Es tut mir echt leid, aber wenn ihr jungen Leute ausgeht«, sagte Bob, »zieht ihr euch an, als würdet ihr zu Hause auf dem Sofa sitzen. Ihr sagt schreckliche Dinge über Frauen. Ihr tut harmlosen Hunden weh. Ich habe euch so satt, Mann.«

Eric starrte zu ihm herauf. Wand sich, als hätte er Sodbrennen. Er sah verdammt sauer aus. Gefrustet. Dann fror dieser Ausdruck auf seinem Gesicht ein, als wäre er aufgenäht. Und Eric verließ seinen Körper. Ging fort. War einfach, scheiße, tot.

Bob schleifte ihn in den Kühlraum.

Als er mit einem Eimer Wasser und einem Mopp zurückkam, saß Nadia noch immer auf ihrem Hocker. Ihr Mund war ein wenig breiter als gewöhnlich, und sie konnte ihre Augen nicht von der Blutlache auf dem Boden lösen, aber ansonsten wirkte sie ziemlich normal.

»Er hätte mich nie in Ruhe gelassen«, sagte Bob. »Sobald du jemanden damit durchkommen lässt, dir etwas wegzunehmen, weckt das nicht etwa Dankbarkeit, sondern den Wunsch, dir noch viel mehr abzunehmen.« Er tauchte den Mopp in den Wassereimer, wrang ihn aus und klatschte ihn in die Mitte des Blutflecks. »Das ergibt keinen Sinn, nicht wahr? Aber so ticken die nun mal. Als hätten sie einen Anspruch darauf. Und das bekommst du nie wieder aus ihnen heraus.«

Sie sagte: »Er … du hast ihn einfach … erschossen … Scheiße, du hast einfach … ich meine, äh … du weißt schon?«

Bob wirbelte mit dem Mopp über den Fleck am Boden. »Er hat meinen Hund geschlagen.«

Nachdem sie die Sache mit den Iren und den Italos besprochen hatten, ließen die Tschetschenen die Leiche verschwinden. Diverse Restaurants weigerten sich für einige Monate, von Bob Geld anzunehmen, und er bekam vier Karten für ein Spiel der Celtics. Keine Logenkarten, aber ziemlich gute Plätze.

Bob erwähnte Nadia mit keinem Wort. Erzählte nur, dass Eric mitten in der Nacht aufgetaucht war, mit einer Pistole herumgefuchtelt und verlangt hatte, ihn zum Safe im Büro zu bringen. Bob hatte ihn zetern und fuchteln lassen, hatte auf die erstbeste Gelegenheit gewartet – und ihn erschossen. Und das war’s. Das Ende von Eric und das Ende der Geschichte.

Einige Tage später stand Nadia vor seiner Tür. Bob öffnete, und da war sie auf seiner Veranda, und der strahlende Wintertag tauchte alles um sie herum in ein helles und klares Licht. Sie hielt eine Tüte mit Hundesnacks in die Höhe.

»Erdnussbutter«, sagte sie und strahlte ihn mit einem Lächeln und ein wenig feucht schimmernden Augen an. »Mit einem Spritzer Sirup.«

Bob öffnete die Tür so weit wie möglich und trat zurück, um sie reinzulassen.

»Ich muss einfach glauben«, sagte Nadia, »dass es für all das einen Grund gibt. Und wenn’s auch nur ist, dass du mich tötest, sobald ich meine Augen schließe –«

»Ich? Was? Nein,« sagte Bob. »Oh nein.«