6,99 €

Mehr erfahren.

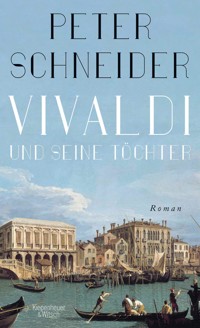

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vati - Eine eindringliche Erzählung über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und die komplexe Beziehung zwischen Vater und Sohn. Peter Schneider wagt sich in seinem Roman Vati an ein schwieriges Thema: Die Geschichte eines Nachgeborenen, dessen Vater ein SS-Mörder war. Der Sohn, ein deutscher Rechtsanwalt, reist 1977 nach São Paulo, um seinen Vater kennenzulernen. Doch der Schatten der Vergangenheit lastet schwer auf ihrer Beziehung. Schneider erzählt eindringlich von der Aufarbeitung der NS-Zeit und den Herausforderungen, mit denen die Generation der 68er konfrontiert war. Dabei geht es nicht um einfache Schuldzuweisungen oder Freisprüche, sondern um die komplexe Frage, wie man als Nachgeborener mit dem Erbe der Vätergeneration umgeht. Vati ist eine fesselnde Familiengeschichte, die den Leser mit auf eine Reise nach Südamerika nimmt und gleichzeitig tief in die deutsche Vergangenheit eintaucht. Ein bewegender Roman über Rebellion, Wahn und die nie endende Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 106

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Peter Schneider

Vati

Erzählung

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D.C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn. Mein ’68«, 2008, KiWi 1177, 2010, sowie »Die Lieben meiner Mutter«, 2013, »An der Schönheit kann’s nicht liegen«, 2015 und »Club der Unentwegten«, 2017.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Peter Schneider erzählt in »Vati« die Geschichte eines Nachgeborenen. Der Sohn ist ein deutscher Rechtsanwalt, der 1977 nach São Paulo reist, um seinen Vater kennenzulernen. Von anderen seiner Generation unterscheidet diesen Nachgeborenen, dass der Vatersname noch aus großem Abstand einen ungeheuerlichen Schatten wirft. Was, außer dem Namen, hat der Sohn mit dem Vater gemein?

Freispruch und Schuldzuweisung, das eine bequem, das andere oft geübt und billig, sind nicht das Thema dieser Erzählung. Obwohl der Sohn schuldlos ist, trägt er die Last des Vaters mit. Sie hat ihn geprägt, er ist nie von ihr losgekommen; wie er hätten auch andere eines Tages erfahren können, dass der Vater ein SS-Mörder war.

»Peter Schneider wagt sich an ein monströses Thema.« DIE ZEIT

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1987, Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt

eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © plainpicture / Millennium / Mauro Magrini

ISBN978-3-462-30932-4

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Vati

Das Böse in der Literatur

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Im Januar habe ich ihn gesehen. Du fragst mich, was ich erwartet habe: vielleicht ein Gefühl. Ich stand vor dem Mann mit der Windjacke, Kakihose, Kakihemd, Glatze, sieht wie jeder und niemand aus, dachte ich, und nichts. Nur die Schuhe fielen mir auf, die dicken Kreppsohlen. Zu festes, zu hartes Leder für diese Gegend, für diese Hitze, Schuhe, mit denen man über eine andere Erde geht, Tirol zum Beispiel. Und überall Hunde, eine Meute schrecklich magerer, herrenloser Hunde, die nach meinen Waden schnappten. Keine Angst, bloß keine Angst, Angst wäre jetzt das unpassendste Gefühl. Aber auf der Hut war ich doch. Vielleicht spürte ich deswegen nichts, nicht einmal Neugier. Er wartete auf ein Zeichen, von mir sollte es ausgehen, er würde mir nicht zuvorkommen, er war stolz und gewohnt, ohne Menschen zu leben. Die Hunde kannten ihn. Ja, ich hätte auf ihn zugehen, ihn umarmen können, ich hatte mir nicht vorgenommen, es nicht zu tun. Aber ich blieb einfach stehen, sah ihn eigentlich gar nicht, nur dieses Geflimmer um sein Gesicht. Es war eine wilde Bewegung in der Luft, ich glaube, vom Staub, den die Hitze hochwirbelte. Er wusste genau, dass ich sein Sohn war, aber ich wusste nicht so genau, dass er mein Vater war. Ich hatte ihn mir größer vorgestellt, deutlicher in den Umrissen, nicht so bedeckt. Diese sinnlose Windjacke, die man in seinem Alter wohl anzieht, um sich auf der Straße nicht unangezogen zu fühlen.

Bis zu diesem Augenblick hatte ich nur Fotos, von ihm gekannt. Er ähnelte diesen Fotos wie Menschen, die man zum ersten Mal sieht, ihren Fotos ähneln: man braucht immer einen Hinweis, ein Datum, eine zusätzliche Angabe. Und obwohl ich bessere Fotos von ihm besitze als die Zeitungen, die ständig angebliche Fotos von ihm druckten, war ich durch sie nicht vorbereitet. Ich identifizierte ihn als den Mann, von dem man gesagt hatte, dass er mein Vater sei, ich erkannte ihn nicht. Die Fotos ähnelten meinem Vater mehr als der Unbekannte, der vor mir stand.

Dann sah ich, dass der Mann in der Windjacke plötzlich zu zittern begann, es waren Tränen in seinen Augen. Ich bückte mich nach der Reisetasche, eigentlich nur, um ihm nicht in die Augen schauen zu müssen. Ich wollte endlich ins Haus. Dabei habe ich ihn wohl mit der Hand an der Schulter berührt, wenn auch mehr aus Versehen. Denn – ein lächerliches Detail, aber warum soll ich es auslassen – die Straße, auf der wir uns gegenüberstanden, war nicht asphaltiert. Es war eine Straße aus festgefahrenem Dreck, mit tausend Buckeln und Löchern, und als ich mich vorbeugte, rutschte ich plötzlich nach vorn. In diesem Augenblick umarmte er mich, und ich hielt mich sekundenlang an ihm fest. Warum hätte ich ihn übrigens nicht umarmen sollen? Tausende von Söhnen haben ihre Väter umarmt, gleichgültig, was diese Väter getan haben mochten.

Gar nicht erst hinfahren, sagst du, ihn in seinem Loch dahinsiechen und verrecken lassen, wie er’s verdient! Als hätte ich mir diesen Rat nicht selber gegeben! Bis zum letzten Augenblick, bis ich die Gangway zum Flugzeug betrat, sagte ich mir: Absagen, drei Telegrammworte, und ich hab’ ihn vom Hals!

Nicht hinfahren wäre zweifellos bequemer gewesen. So bequem und hilflos wie die Behauptung, der Klapperstorch habe mich zu meiner Mutter gebracht.

Ich war auch erschöpft von der Reise und dem konspirativen Getue. Seit Monaten seine Anweisungen: einen falschen Pass besorgen, ein wasserfestes Alibi für die Zeit meiner Abwesenheit organisieren, falsche Spuren legen! Ich nahm seine Befehle als Greisenmarotte und traf dennoch meine Vorsichtsmaßnahmen: mit dem Bummelzug nach Frankfurt, erst dort einen Linienflug nach New York buchen, darauf achten, ob jemand, der mit mir im Zug saß, den gleichen Flug bucht. Von New York nach Rio, erst in Rio den Anschlussflug nach Belem bestellen, darauf achten, ob jemand, der schon im Flugzeug nach Rio saß, dasselbe tut. In Belem mit einer unter den Arm geklemmten Ausgabe der »Badischen Zeitung« die Kontaktperson auf mich aufmerksam machen, ihr notfalls, durch Wegstecken der Zeitung, zu erkennen geben, dass mir jemand folgt. In diesem Fall ein Hotelzimmer nehmen und am nächsten Tag die Rückreise antreten. Und die ganze Zeit, wie eine Wunde, die Adresse im Kopf: Rua Alguem 5555.

Überflüssige Vorkehrungen! Man überschätzt die Geheimdienste, besonders die deutschen. Hätte man meinen Namen im Notizbuch eines Terroristen gefunden, mindestens eine Telefonüberwachung wäre mir sicher gewesen. Was mich und meine Familie betrifft, wir haben in dreißig Jahren nicht einmal eine Hausdurchsuchung erlebt. Und obwohl ich jederzeit damit rechne und mich entsprechend vorsehe, weiß ich inzwischen: ich fühle mich nur beobachtet, ich bin es nicht. Nachträglich kann ich sagen, dass alle von früh an erlernten Vorsichtsmaßnahmen unnötig waren: Räuberspielchen ohne Gendarm! Ich hätte ebenso gut – mit der nötigen Voranmeldung – einen Billigflug nach Rio buchen können und ziemlich genau 1800 DM gespart.

Die Mehrausgabe hat mich später geärgert. Die Leute scheinen zu glauben, der Sohn eines prominenten Vaters schwimme in Geld. Aber ich musste für dieses Wiedersehen, das für mich eher eine erste Begegnung war, ein ganzes Jahr sparen.

Vom Flughafen Belem im Wagen der Weinerts dann in den Norden der Stadt, auf ungepflasterten Wegen, durch endlose Reihen ebenerdiger Hütten, durch ein Gewimmel von Kindern, die nur mit Turnhose und Unterhemd bekleidet waren, und irgendwo dort, zwischen Hunden und halb nackten, dunkelhäutigen Nachbarn, der Mann in der Windjacke, Dr. rer. nat., Dr. phil.

»Schön, dass du gekommen bist«, sagte er.

Kann sein, ich habe genickt. Ja, ich war erleichtert, in diesem Augenblick. Es war, wie wenn man aus einem Albtraum aufwacht, aus einem jahrzehntelangen Selbstgespräch im Park eines Irrenhauses. Plötzlich erkannte ich, dass die Gitterstäbe, die sein Gesicht zerteilten, in Wirklichkeit hinter ihm angebracht waren. Er hatte die Fenster seiner gelb gestrichenen Holzbaracke mit starken Eisenstreben gesichert, übrigens eine Schutzmaßnahme, die jeder im Viertel ergriffen hatte, der es sich leisten konnte. Ich sah die tote Palme hinter dem Dach, die armseligen, sicherlich pünktlich begossenen Kakteen vor seinem Fenster: Büropflanzen im Freien. Schließlich die Tür ohne Klinke und in Augenhöhe der winzige Spion, durch den bei uns in Freiburg alleinstehende Rentner prüfen, wer denn endlich zu ihnen will.

Ich hatte mir seine Umgebung anders vorgestellt. Nicht die elektronisch gesicherte Villa, nicht die Leibwächter und Schäferhunde, nicht die schnellen, von Chauffeuren gefahrenen Autos, bezahlt und gewartet von den berühmten mächtigen Helfern, den Geheimdiensten, Militärregierungen, der Organisation Odessa – nicht diesen Zeitungsquatsch. Was ihn vielleicht am besten geschützt hat, war die Fantasie seiner Verfolger. Das Monsterbild, das sie von ihm entwarfen, machte ihn beinahe unsichtbar. Trotzdem erschrak ich, als ich sah, wie er lebte. Rua Alguem 5555 – eine Hundehütte, in der sich ein gehetztes Tier verkroch.

Das Haus innen kahl und lächerlich sauber, ich glaube nicht, dass er sich eine Putzfrau leisten konnte. Bei dem allgegenwärtigen Staub musste er mehrmals am Tag fegen und wischen, um die Baracke so sauber zu halten. An den Wänden selbst gerahmte Bilder, die die Gegenstände seiner Zuneigung zeigten: Hunde, Blumen, Kinder und immer wieder – mich. Ein Tisch, ein paar Stühle, ein Schrank, ein einziges, schmales Bett. Es war ein Elendsquartier mit der einzigen Besonderheit, dass es unmäßig sauber war. Als wollte es sein Besitzer vom Geruch und von der Berührung der fremden Erde um jeden Preis frei halten. Nirgendwo Flaschen, benutzte Gläser, übervolle Aschenbecher, Stapel von alten, zerlesenen Zeitungen. Nur auf dem Tisch bemerkte ich, ordentlich über die Breite der Tischplatte verteilt, Berge von Notizbüchern, von Handschriftlichem.

Es waren diese Aufzeichnungen, die mich mit einer jähen Hoffnung erfüllten. Die Zeit, die er durch den Zwang, sich zu verbergen, gewann, benutzte er offenbar dazu, sich zu erklären. Irgendwo in diesen Aufzeichnungen würde ich auf eine Mitteilung stoßen, auf eine Botschaft, die nur für mich bestimmt war.

Mutter hat eigentlich nie über ihn gesprochen. »Vati«, sagten mir alle, »ist in Russland vermisst« – und nur dieser Formel, nicht eigener Erfahrung ist die Anrede zu verdanken, die ich zuweilen benutze. Als ich anfing, lesen zu lernen, kamen Briefe aus Übersee, von einem Onkel, hieß es, Briefe mit wunderschönen Briefmarken, auf denen eine blonde, engelsgleiche Frau abgebildet war. In den Briefen standen Märchen von Gauchos, Flussfahrten, Pferden und Lagerfeuern im Urwald – ich löste die Briefmarken ab und hob sie auf. Später schrieb mir der Onkel, die wunderschöne Frau auf den Briefmarken, der offenbar all meine Teilnahme gelte, sei inzwischen verstorben.

Von da an habe ich die Briefe kaum noch gelesen. Vielleicht hätte ich sie nie mehr beachtet, wenn Mutter nicht so hastig mit ihnen gewesen wäre. Am Tag, an dem sie eintrafen, waren sie auch schon verschwunden. Einmal habe ich die verkohlten Reste eines Briefes aus Übersee in der Asche des Kohleofens gefunden. Mutter sagte, sie habe im Moment kein anderes Papier zum Anfeuern gehabt.

Danach begann ich, die Briefe des Onkels abzuschreiben. Ich dachte, wenn ich sie nur oft genug läse, würden sie mir ein Geheimnis verraten, etwas Verbotenes, Unerhörtes, das ich nur enträtseln müsste. Aber sooft ich sie nachts im Bett, im Licht einer Taschenlampe, studierte, sie nach Anfangsbuchstaben und Zeilenanfängen neu zusammensetzte, sie erzählten mir nichts.

Später dann, im Gymnasium, merkte ich, dass ich das Geheimnis mit mir herumtrug wie eine Schrift auf der Stirn, die jeder außer mir selber entziffern konnte. Als wäre ich von einer jener tödlichen Krankheiten befallen, die man dem Patienten lieber verschweigt. Irgendein mir selber nicht sichtbarer Makel schien an mir zu haften – aber woran habt ihr ihn erkannt? War es ein Geruch, meine Art zu sprechen, die Kleidung, ein Zucken in meinem Gesicht? Immer wieder habe ich mich im Spiegel betrachtet, ich drehte mich um und um, ich suchte den Fehler und fand ihn nicht. Über Jahre habe ich mich gefühlt wie der Klassendepp, der zur Tafel geht und nicht merkt, dass jemand ein Präservativ auf seinem Rücken befestigt hat. Bis ich auf die lächerlich einfache Lösung stieß: der Name. Nichts weiter als und doch alles: der Name! Diese paar Familiensilben, mit denen das angeblich unbeschriebene Blatt auf die Welt flattert!