9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Cuando se mira a las cinco décadas transcurridas desde el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, que marcó el inicio del gobierno de Velasco, surge la tentación de pensar que no ha quedado nada de aquello que se intentó entonces. En parte, esto se debe a la versión predominante acerca del proyecto velasquista, que dista mucho de ser objetiva, preñada, como está, de los resentimientos surgidos y, desgraciadamente, heredados. La revolución militar cambió el sentido del resentimiento social y eso la hizo imperdonable para algunos. Si hasta entonces los resentidos habían sido multitud de indígenas y mestizos a quienes se apartaba o posponía, la ilusión velasquista hizo que el resentimiento se instalara en quienes se consideraron despojados del país al que creían tener derecho preeminente. No obstante, fracasado el gran proyecto de la revolución de Velasco, el tema de cambiar el país ha dejado de estar en la agenda. Sendero Luminoso y el MRTA —cada uno a su modo— trataron de volver a colocar una revolución en el orden del día. Se equivocaron en fines y medios, y mataron los sueños. Hoy en día, nadie levanta una propuesta para cambiar el país. Está pendiente un balance ecuánime de lo que significó el empeño puesto en marcha hace cincuenta años. En tal dirección, este libro reúne cinco trabajos en torno a lo ocurrido con el proyecto militar que irrumpió en el país en 1968, que analizan el curso adoptado por los cambios introducidos, para comprender las razones de sus límites, y, en definitiva, de su frustración.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Luis Pásara(Lima, 1944) se doctoró en derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerció la docencia entre 1967 y 1976; fundó en Lima el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CEDYS), del que fue director e investigador durante diez años. Como sociólogo del derecho, su carrera académica pasó por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en Ciudad de México; el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en Washington, D.C.; el Helen Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame; y la Universidad de Salamanca. Sus libros de análisis político incluyen La izquierda en la escena pública (1989), Paz, ilusión y cambio en Guatemala (2003) y la coautoría de Democracia, sociedad y gobierno en el Perú (1988) y de Cipriani como actor político (2014). También de su autoría, el Fondo Editorial de la PUCP ha publicado recientemente ¿Qué país es este? Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos (2016) y La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: de una generación a otra (2017).

Luis Pásara

VELASCO

EL FRACASO DE UNA REVOLUCIÓN AUTORITARIA

Velasco, el fracaso de una revolución autoritaria© Luis Pásara, 2019

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2019Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]

Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición digital: julio de 2019

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

ISBN: 978-612-317-498-9

A la memoria de Julio Cotler,a quien tanto debemos por su esfuerzoen hacernos comprensible este país.

Abreviaturas

ADEX

Asociación de Exportadores

Alianza AP-DC

Alianza Acción Popular-Democracia Cristiana

CCP

Confederación Campesina del Perú

cepal

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CGTP

Confederación General de Trabajadores del Perú

CGTP

Confederación General de Trabajadores del Perú

CNA

Confederación Nacional Agraria

CNJ

Consejo Nacional de Justicia

CNM

Consejo Nacional de la Magistratura

conaci

Confederación Nacional de las Comunidades Industriales

conaco

Confederación Nacional de Comerciantes

coprodes

Comités de promoción y desarrollo

CTP

Confederación de Trabajadores del Perú

CTRP

Central de Trabajadores de la Revolución Peruana

EPSA

Empresa Pública de Servicios Agropecuarios

fepca

Federación Provincial de Campesinos en Andahuaylas

IPC

International Petroleum Company

MLR

Movimiento Laboral Revolucionario

MRTA

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

NEC

Núcleos Educativos Comunales

PC

Partido Comunista

SAIS

Sociedades Agrícolas de Interés Social

SERP

Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana

sinamos

Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social

SNA

Sociedad Nacional Agraria

VR

Vanguardia Revolucionaria

Introducción

El proyecto que encabezó Juan Velasco Alvarado fue un proyecto ilusionado que a la vez produjo grandes ilusiones debido a su declarado compromiso de cambiar el país, reducir la desigualdad, desterrar las peores formas de discriminación y explotación —sobre todo en el campo— y lograr que el Perú adoptara en sus relaciones internacionales posiciones acordes con sus propios intereses.

El proyecto militar no fue entendido, quizá por su empeño en afirmar una imprecisa vía intermedia entre capitalismo y comunismo —propuesta por Carlos Delgado, el gran ideólogo del proceso— o, más probablemente, debido al corte autoritario con el que trató de imponerse sobre los civiles.

Que los políticos no lo entendieran, o no quisieran entenderlo, es fácil de explicar. Quienes constituían el elenco estable de la escena política —apristas, belaundistas y odriistas— se dieron cuenta de que esta vez el golpe militar tenía propósitos de largo plazo y, por lo tanto, ellos serían jubilados prematuramente, cortando sus expectativas. Quienes se asomaban a la política, donde embanderados de izquierda daban sus primeros pasos en las luchas universitarias, sintieron, asimismo, que, dado que desaparecía el lugar de los políticos, se ensombrecía el futuro personal al que aspiraban. Tal vez eso pueda explicar la rabiosa oposición en la cual la mayoría de ellos se inscribió.

Tampoco lo entendió la llamada burguesía nacional, a la cual el proyecto velasquista reservó un lugar privilegiado para hacerse de un mercado interno, gracias a la prohibición de importaciones de bienes de consumo y al otorgamiento de grandes ventajas para importar maquinaria e insumos. Prefirieron considerarse agraviados por el lugar que la revolución militar asignó a sindicatos y comunidades industriales. Los derechos del viejo hacendado —tanto del terrateniente como de sus herederos ideológicos— habían sido tocados por las reformas.

Finalmente, tampoco lo entendieron los militares, que vieron con temor el «envalentonamiento de los cholos», como decían las señoras limeñas, que no era otra cosa que el asomo de una conciencia de igualdad. Buena parte de la oficialidad privilegiaba el orden, y el gobierno no tenía capacidad para garantizar una nueva estructura una vez derruida la vieja jerarquización oligárquica. De ese sentimiento y esos temores surgió la traición de Morales Bermúdez, apoyada por la mayoría de oficiales. Por razones tácticas, Velasco había puesto al proyecto —que compartía con un grupo de oficiales— los uniformes de la Fuerza Armada. Esta maniobra, útil para la embestida inicial de la revolución militar, terminó por ser su talón de Aquiles.

Cuando se mira el transcurso de estas cinco décadas —y especialmente al presente—, surge la tentación de pensar que no ha quedado nada de aquello que se intentó a partir del 3 de octubre de 1968. No admitir que el país cambió radicalmente debido —al menos en parte— a esa intervención militar, es una tentación simplista. Ocurre que no solamente aquellos que asistimos a la experiencia carecemos de la distancia para hacer la evaluación; quienes no habían nacido han recibido una versión que dista mucho de ser objetiva, preñada, como está, de los resentimientos surgidos y, desgraciadamente, heredados.

Sin el ánimo de proponer un balance, es posible mencionar un elemento central. La revolución militar cambió el sentido del resentimiento social y eso es quizá aquello que algunos no perdonan. Si hasta entonces los resentidos habían sido multitud de indígenas y mestizos a quienes se apartaba o posponía debido a su condición de tales, a partir de 1968, y durante más años de los que duró el sueño velasquista, el resentimiento hizo presa de quienes se consideraron despojados del país al que creían tener derecho preeminente. Entre ellos se alinearon no solo quienes tenían riqueza y poder y se vieron amenazados, sino también los que estuvieron dispuestos a alquilarse al servicio de aquellos que vieron esfumarse el lugar adecuado y confortable para lograr su propio acomodo.

Pocos casos de mezquindad mayor ha visto nuestra historia reciente como la evaluación pública de uno de los gobernantes más importantes que ha tenido el país. El tiempo debe establecer si finalmente prevalece un juicio ecuánime sobre Velasco, donde los pequeños intereses afectados por el reformismo militar no determinen la evaluación, como ha acontecido durante cincuenta años.

Fracasado el gran proyecto de la revolución de Velasco, el tema de cambiar el país ha salido de la agenda. Como sabemos, Sendero Luminoso y el MRTA —cada uno a su modo— trataron de volver a colocar una revolución en el orden del día. Se equivocaron en fines y medios, cancelaron la aspiración y mataron los sueños. Luego ha habido simulacros mentirosos con García, Fujimori, Toledo y Humala, que prometieron el cambio pero, al fin y al cabo, en lo que realmente se empeñaron fue en la corrupción. Hoy en día nadie levanta una propuesta para cambiar el país, y los partidos de izquierda, supuestos depositarios de la proclama revolucionaria, exhiben a diario su incapacidad para intentar cualquier transformación, divididos por las ambiciones y capturados como están por la mediocridad.

Algún día podrá hacerse un balance ecuánime de lo que significó el empeño puesto en marcha hace cincuenta años. En tal dirección, este libro reúne cinco ensayos en torno a lo que ocurrió con el proyecto militar que irrumpió en el país el 3 de octubre de 1968, escritos a lo largo de varios años. Son trabajos de corte académico que en su momento intentaron analizar de manera objetiva el curso adoptado por los cambios introducidos y comprender las razones de sus límites y, en definitiva, su frustración1.

Una versión de «El fracaso de la vía autoritaria» apareció por primera vez en 1983, en el número 19 de la revista Estudios Andinos, y fue incluido en el volumen El gobierno militar. Una experiencia peruana. 1968-1980, editado por Abraham Lowenthal y Cynthia McClintock, en una versión ampliada (Instituto de Estudios Peruanos, 1985). El examen del caso de la organización campesina fue publicado en la revista Apuntes, 8, en 1978, y el análisis del discurso oficial en torno a la justicia y las respuestas encontradas en las autoridades judiciales, que permaneció inédito hasta ahora, se escribió dentro del marco del estudio que la Comisión de Reforma Judicial de la Corte Suprema encargó en 1976. «El fuero agrario como alternativa judicial» fue originalmente publicado como un capítulo de Reforma agraria: derecho y conflicto (Instituto de Estudios Peruanos, 1978). Finalmente, el balance de los doce años de gobierno militar que cierra el volumen apareció, en una primera versión, en el tomo XII de Historia general del Perú,publicado por Juan Mejía Baca en 1983.

Los textos originales han sido revisados y corregidos en algunas afirmaciones apresuradas que el tiempo ha aconsejado enmendar. No obstante, la argumentación central del análisis se ha mantenido, incluso en aquellos extremos que hoy resultan más polémicos. Esta argumentación reconoce que el proyecto se asentaba en propósitos relativamente simples, aunque su realización resultó tan compleja que desembocó en el fracaso. El revés probablemente mostró los límites de los peruanos para construir un país mejor y, por eso mismo, este libro aspira a alcanzar algunos elementos para su comprensión.

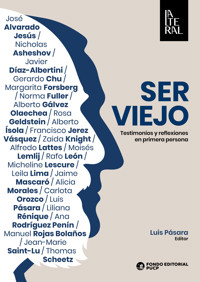

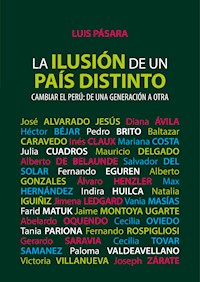

En esa dirección se han incluido al final del volumen los extractos referidos al régimen de Velasco que originalmente formaron parte de dos libros de conversaciones: ¿Qué país es este? Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos (PUCP, 2016) y La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: de una generación a otra (PUCP, 2017). Ordenadas simplemente en orden alfabético, se recogen opiniones de profesionales e intelectuales, periodistas y empresarios, artistas y activistas; en total, veinticuatro personalidades. Se consignan desde el recuerdo de infancia de Salvador del Solar que asocia a Velasco con la televisión en blanco y negro, hasta la decantada reflexión de José Alvarado Jesús sobre su participación en el gobierno militar; desde la reconsideración autocrítica de Alberto Gálvez hasta la resentida impugnación de Jorge Nieto; desde el entusiasmo perecedero de Jaime Montoya Ugarte hasta la traumática experiencia familiar de Juan Carlos Verme. Escuchar esas otras voces también puede ayudar a poner a Velasco en perspectiva.

1Los análisis de la etapa referidos a aspectos sectoriales conforman un cuadro muy desigual: ciertas áreas han sido bastante trabajadas y otras apenas exploradas. Adicionalmente, sobre algunos aspectos de esos doce años, las fuentes primarias son sumamente incompletas: un material de base —memorias, documentos, informes— debería aparecer para permitir un examen bastante más sólido del que hasta ahora se ha podido intentar. Para este trabajo se trató de subsanar esta dificultad mediante el recojo de testimonios de algunos protagonistas del periodo. En la mayor parte de los casos se pudo usar grabadora y en cada cita se indica el lugar y la fecha de la entrevista realizada por el autor.

El fracaso de la vía autoritaria

La espectacularidad de su irrupción, en 1968, y la simplicidad de su colapso hacen del intento de transformación del Perú bajo el régimen militar un fenómeno en busca de explicación. En este texto se busca contribuir a esa reflexión a partir de algunos elementos que caracterizaron el funcionamiento de ese régimen político: su origen, sus mecanismos para articular el país políticamente, el espacio reservado a sus adherentes civiles y la ideología de justificación que ellos aportaron. Tal examen nos permitirá entender la debilidad y los límites del proyecto2.

1. La vocación del proyecto

Hasta 1968, como ha mostrado Julio Cotler (1980), las clases dominantes no habían podido resolver la ‘cuestión nacional’. Su incapacidad para convertirse en clases dirigentes se expresaba en la carencia de un proyecto nacional que permitiera la integración política de las clases populares. Ese régimen político, al que usualmente se llamó «oligárquico», se basó, para mantenerse, en la exclusión sistemática de amplios sectores de la población. Tal exclusión, reflejada en los estándares de vida miserables de una buena parte de los peruanos, consistía en una incorporación solo indirecta y relativa al mercado nacional —que autorizó la mantención de relaciones precapitalistas— y en un bloqueo de la participación en el sistema político, básicamente mediante la restricción del voto a los analfabetos y la imposición del castellano como lengua oficial.

Las tensiones que generó este modo de organizar la sociedad —y el Estado que lo hacía posible— se hicieron visibles primero en la década de 1930, cuando el APRA surgió con impresionante fuerza, presentando como belicosa alternativa un frente de clases de base urbana, liderado políticamente por sectores medios; luego, en la década de 1960, fue el campesinado, en busca de satisfacer su necesidad de tierras, el que protagonizó la movilización social que desbordó el régimen vigente.

En uno y otro caso, el Estado oligárquico logró combinar ciertas pequeñas concesiones con represión abierta, a fin de sortear el cuestionamiento planteado. Así, entre la crisis de 1930 y el movimiento militar del 3 de octubre de 1968, se amplió la seguridad social en beneficio de los trabajadores con mayor capacidad de organización y lucha, se dio el voto a la mujer, se reconoció la legalidad a los partidos políticos de los sectores medios y se aprobó una ley de reforma agraria, por mencionar algunos indicadores.

Sin embargo, el problema quedó históricamente irresuelto, en tanto tales aperturas no lograron transformar la sociedad peruana para incorporar políticamente a los más; por el contrario, fueron formas de evitar un cambio radical. Es decir, el componente oligárquico de la clase dominante no pudo superar sus limitaciones y, en consecuencia, quedó identificado como el sector social que debía ser liquidado para poder enfrentar desde el Estado las tareas nacionales postergadas y urgentes. Es así como en las elecciones de 1963, prácticamente todos los partidos políticos coincidieron en ciertas reformas básicas —la agraria, centralmente— que debían ser implementadas como parte esencial del «desarrollo» que el país requería. El gobierno civil de Fernando Belaunde (1963-1968), reformista desde un punto ideológico y representante básicamente del sector más avanzado de la burguesía, fracasó también en el intento, que resultó estéril, bloqueado por el resistente ‘tapón’ oligárquico, dejando otra vez el problema pendiente.

Es en ese cuadro que surge el proyecto militar de 19683. Su vocación política puede ser ubicada en tres aspectos centrales que se expresan no solo en discursos y medidas legales, sino en una variedad de acciones coherentes: (i) la extirpación de la llamada oligarquía de base terrateniente; (ii) la implantación de un conjunto de reformas dirigidas a ‘homogeneizar’ el país en términos de distancias sociales o contrastes entre clases para eliminar los focos de la tensión social que, en una visión castrense, contraría el logro de la seguridad nacional; y (iii) el desarrollo de una posición internacional propia, que afirme la soberanía nacional contra el hegemonismo estadounidense, en procura de una mejor base de negociación económica y política.

Dentro de esas perspectivas, el problema central era la cuestión agraria, cuya resolución se convirtió en un eje ordenador de la acción del gobierno. En términos económicos, la extirpación del latifundio contribuiría a ampliar el mercado interno y debía dar mejor base al crecimiento industrial. En términos políticos, desterrar la feudalidad superviviente era no solo establecer bases confiables para constituir en ciudadanos a la mayoría de la población sino, por esa vía, asumir «el problema indígena» y resolver la cuestión nacional. Esto explica que en los años del gobierno militar la reforma más avanzada y más cuajada, a fin de cuentas, fuera la reforma agraria y que la organización social más lograda de cuantas promovió el gobierno fuera la Confederación Nacional Agraria (CNA). Esta alcanzó una representación popular de base, fundada sobre todo en los beneficiarios de aquella reforma, y que durante cierto tiempo le permitió subsistir como institución luego de su disolución legal por el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez.

Los contenidos apuntados fueron los objetivos esenciales del proyecto militar, pero no constituían un programa de gobierno. Probablemente este fue definiéndose en los hechos, gradualmente, según la correlación de fuerzas sociales existente en las distintas coyunturas, así como la correlación de tendencias dentro de las propias Fuerzas Armadas. Esto hace que no deba hablarse de «modelo» para designar los trazos de un proyecto político que fue de contenido fluido y manejo más bien flexible.

El reconocimiento de cierta falta de rigidez en la estrategia y en la táctica del gobierno militar ha hecho que algunos autores renuncien a la caracterización del régimen implantado en el Perú a partir de 19684. En esos análisis, el juego de tendencias internas en la cúpula militar se sobrepone a la consideración de las relaciones globales entre Estado y sociedad, y al papel específico de aquel en el desenvolvimiento de esta. Se pierde, así, de vista que las discrepancias dentro del régimen e incluso sus contradicciones —existentes en mayor o menor medida dentro de cualquier gobierno— no invalidan que, de hecho y necesariamente, alcance en sus acciones una dirección determinada. Alcanza especial énfasis esta inevitable resultante de la actuación gubernamental en un caso como el del régimen militar peruano, cuya actuación estuvo teñida por una clara aspiración reformadora que marcó su comportamiento frente a los demás actores sociales.

Parece, pues, adecuado referirse a un proyecto del régimen militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado y que entre 1968 y 1975 desarrolló una actuación, en lo esencial, coherente. Con seguridad, este gobierno albergaba en su interior diferentes concepciones respecto de ciertas acciones del Estado, que sin duda resultaron lo suficientemente compatibles como para que se pudieran sobrellevar durante siete años del régimen reformista que representaba a la institución de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, referirse al núcleo esencial del proyecto obliga a reconocer en él dos características centrales referidas a un origen pequeñoburgués y un carácter militar.

2. Origen: pequeñoburgués

Lo pequeñoburgués, que revela la extracción y la posición de clase mayoritaria en las Fuerzas Armadas, otorga al proyecto su intención de conciliar clases. Es la pequeña burguesía la que, por su posición social intermedia en la sociedad capitalista, «cree estar por encima del antagonismo de clases» (Marx, 1969, p. 127) y, a causa de ello, cuando se encuentra frente a tensiones sociales agudas tiende a responder considerando posible y deseable una razonada armonización de intereses entre las partes en conflicto. En el caso peruano, algunas de las diferencias sociales existentes debido a la naturaleza excluyente del régimen oligárquico intentaron ser suavizadas por las reformas del régimen militar a través de mecanismos de compensación, el más ilustrativo de los cuales es la comunidad industrial.

En esa comunidad debían reunirse todos los trabajadores de la empresa, sin distinción de quienes eran también propietarios, para obtener colectivamente una parte de las utilidades y, como consecuencia, compartir gestión y dividendos con los accionistas. Progresivamente, las clases debían ir acercando sus intereses, según lo había decretado la lógica de esta reforma. Velasco definió las previsiones oficiales sobre la comunidad industrial del modo siguiente:

[…] es enteramente lógico que al modificarse de manera sustantiva la condición de propiedad privada absoluta de los medios de producción, la relación de oposición total que de ella resulta debe también aceptar modificaciones sustanciales. Por tanto, parece inobjetable que la pretendida irreductibilidad de intereses, que condujo a la teoría de la lucha de clases como formulación interpretativa de validez histórica universal, permanente, debería ser cuestionada. Esto permite examinar con fundamento la constructiva posibilidad de encontrar un camino de conciliación de intereses sociales conflictivos que, por todo lo anterior, no deberían ser necesariamente concebidos en términos de un rígido y absoluto antagonismo insuperable (Velasco Alvarado, 1972, II, pp. 118-119).

Para que no se piense que la búsqueda de esta conciliación se movía en un plano declarativo, puede advertirse cómo se concibió que la comunidad industrial debía alterar las relaciones laborales existentes, devaluando el peso del sindicato y disminuyendo la carga conflictiva de las negociaciones salariales. Según el general Pedro Sala Orosco, ministro de Trabajo del régimen militar, «Cuando la participación de la comunidad laboral en la propiedad de la empresa sea más significativa, las condiciones de trabajo y de remuneración tenderán a ser fijadas dentro de la empresa, en el seno del directorio de esta y ello por la propia conveniencia de los trabajadores y empleadores porque la nueva situación que se está creando lo hará posible» (Sala Orosco, s/f, p. 10)5.

Esa raíz de pensamiento autorizó a generar la ilusión de un proyecto que, como sustentaba un ideólogo civil del régimen, «planteaba un programa político y un modelo de desarrollo que tenían dimensión nacional y que, por tanto, podían contar con la adhesión de todos los peruanos, independientemente de sus orígenes partidarios» (Béjar, 1976, p. 157). Según esta perspectiva, las diferencias de intereses entre grupos y sectores sociales no existen o se pueden reducir; y los conflictos y contraposiciones pueden superarse mediante la conciliación, pese al angosto espacio económico existente para ello, determinado por la condición del capitalismo periférico.

El propósito de conciliar no solo se refería a las clases, sino también a los intereses del capital extranjero, al cual el régimen trató de sujetar a «condiciones compatibles con el interés nacional». Para ello, afirmando una posición nacionalista, se tomaron medidas de corte antiimperialista en el terreno de las nacionalizaciones y se procuró activar mecanismos de cooperación entre países tercermundistas, como el Pacto Andino y el Grupo de los 77, que vieron en el proyecto militar peruano a un protagonista de primera línea. Ambos elementos debían situar al país en un mejor pie de negociación, al haberse liquidado los viejos enclaves extranjeros, roto la dependencia tecnológica militar respecto de los Estados Unidos gracias a la compra de armas soviéticas y mejorado la fuerza de las naciones «de este lado de la mesa» mediante formas de apoyo mutuo y acción conjunta.

Si bien la conciliación con el capital extranjero se demostraría frustrante solo en el largo plazo —al examinar el comportamiento y los resultados de la inversión extranjera—, en el caso de las clases el rechazo a la pretendida conciliación fue más rápido; concretamente, esto ocurrió con la comunidad industrial, que trabajadores y propietarios intentaron recuperar, cada quien para sus propios intereses. Sin embargo, las crecientes resistencias que opusieron los sectores involucrados por las reformas no cuestionaban al régimen mismo, debido a la debilidad política de las alternativas o, como predijo Aníbal Quijano (1971, p. 126), la utopía de la conciliación podía durar mientras los principales actores sociales no estuvieran en condiciones de enfrentarse abiertamente. De hecho, si se toman índices como el de huelgas, los conflictos de clase se elevaron significativamente durante el régimen de Velasco. En definitiva, el progresivo deterioro del proyecto como consecuencia de los conflictos desatados daría origen a la «segunda fase» del gobierno militar, de efectos claramente regresivos. Sin embargo, hay que notar que, mientras tanto, el forzado intento de conciliar intereses enfrentados produjo distancias con ambos sectores e impidió, en definitiva, que el proyecto encontrase una base social coherente y relativamente estable.

Señalar el carácter pequeñoburgués del proyecto, no equivale a sostener que el gobierno militar representara a la pequeña burguesía. El rasgo ideológico no puede confundirse con la representación. Si bien el proyecto surgió de un sector de pequeña burguesía y es verdad que una fracción de esta se había incorporado a las tendencias reformistas, especialmente desde la década de 1950, la pretensión militar de imponer reformas sin consultar la voluntad de las clases involucradas resultó excesiva para los sectores medios de profesionales y empleados, básicamente urbanos. Como veremos luego, solo la facción más radical de estos sectores —que accedió a los partidos civiles reformistas durante la década de 1950 y vio frustradas sus aspiraciones— respondió positivamente a la propuesta de Velasco, aun cuando esta reservaba a tales actores un lugar subordinado.

3. Carácter: militar

El rol subalterno de los civiles es uno de los aspectos del régimen explicado por la segunda marca de origen del proyecto, lo militar, rasgo que hace que los contenidos específicos del propósito pequeñoburgués de conciliar clases fueran impuestos de manera autoritaria y burocrática.

La Fuerza Armada, una de las pocas instituciones eficientes en la estructura social, percibió activamente, desde los años cincuenta, la crisis oligárquica y sus efectos en términos del conflicto social. Stepan (1978, pp. 127-136) ha mostrado cómo la preocupación institucional por las tensiones existentes y el desarrollo de mecanismos de resolución son bastante anteriores incluso a la aparición de las guerrillas, en 1965, hecho señalado por muchos autores como el desencadenante aparente de un «despertar» de la conciencia social militar.

Este despertar fue más bien un análisis profesional que, partiendo de consideraciones de inteligencia militar, diagnosticó que la cuestión nacional no resuelta por las clases dominantes constituía una situación que amenazaba la seguridad nacional; de allí nace la identificación castrense de seguridad y desarrollo, un vector fundamental del proyecto reformista militar. Debe entenderse que este elemento no solo proporcionó al régimen una motivación inicial, sino que contribuyó a dar forma a los planes y programas de gobierno. Por ejemplo, si en 1974 se arriesgó una gran inversión en un oleoducto para trasladar una reserva —todavía incierta— de petróleo de la selva hasta la costa, no solo se buscaba convertir rápidamente al Perú en exportador de esa materia prima: había el propósito de empezar a ocupar la Amazonía por consideraciones geopolíticas, y el de ser autosuficientes en petróleo para encarar un posible conflicto internacional luego del cambio de gobierno de Chile en 1973.

Este tipo de decisiones, con componentes estratégicos o geopolíticos, produjeron la impresión de una conducción aparentemente contradictoria, tanto en lo económico como en lo político. Por ejemplo, las decisiones sobre endeudamiento público —aparte de las referidas a la adquisición de armamentos, que pesaron fuertemente en la composición de la deuda externa— encuentran su racionalidad en la precipitación con que se busca el crecimiento económico para afrontar mejor un posible enfrentamiento armado internacional, que desde 1973 se vio como verosímil. Asimismo, el gobierno de Velasco también reflejó una alta sensibilidad a los problemas creados por las situaciones denominadas subversivas; en esto concurrían no solo la formación profesional militar sino también su adoctrinamiento marcadamente anticomunista.

Adicionalmente, lo militar impuso un notorio estilo político que caracterizó el manejo del proyecto, pues el personal militar copó buena parte de los altos cargos dentro del aparato del Estado, como un personal político capaz de asegurar la efectividad de las líneas de mando. Con esos operadores a cargo, las reformas se hicieron desde el Estado y, como sus términos se definían por encima de los intereses de clase —es decir, sin que correspondieran a demandas específicas ni fueran resultado de un proceso de negociación entre ellas—, tenían que ser impuestas de manera autoritaria, basándose en la coacción o la fuerza y no en el acuerdo. En consecuencia, al negar el Estado una base social a su actuación, todos los actores sociales quedaron situados como enemigos del proyecto, lo que a su vez acentuaría la necesidad del autoritarismo y, eventualmente, de la represión. Este estilo militar de imponer autoritariamente lo que, en concepto del comando, requiera la sociedad en crisis fue bien expresado incidentalmente por un excanciller del régimen militar, quien, al sostener la necesidad de decretar una regionalización del país sin consultas, interpelaba a su auditorio: «¿El enfermo se cura en base a los remedios que él quiere?»6. La sociedad peruana no sabía cuáles eran, ni podía pedir, las medicinas más adecuadas para sanar sus males.

Este estilo no solo implica que la consulta política no es necesaria; el método de trabajo de comando también presupone que la consulta es inconveniente. Al narrar los preparativos militares previos al 3 de octubre de 1968, un general en retiro explicaba: «Nosotros no sabíamos para qué era. Así debe hacerse el trabajo: solo el comando, que ha encargado partes del trabajo, sabe todo el plan»7. Un civil adherente al proyecto reformista militar mostró sin advertirlo la consecuencia del trabajo de comando en términos de precariedad del régimen: «Mientras hubo personas con mentalidad avanzada en los mandos militares más importantes, la rigidez de la disciplina castrense obró en favor de las reformas sociales, puesto que los oficiales y soldados respaldaban por disciplina las opiniones y decisiones de sus superiores» (Béjar, 1976, pp. 30-31).

Sostenido el ambicioso proyecto de reforma social por la sola disciplina militar, no puede argumentarse que su contenido representaba solo a los mandos y no a la institución. Precisamente, como señala Pease (1977a, p. 234), debido a la jerarquización rígida de los mandos castrenses, era la Fuerza Armada la que gobernaba, en tanto los mandos militares ocuparon significativamente los puestos más altos dentro del gobierno.

Entender el carácter militar de todo el proyecto permite situar el autoritarismo, el burocratismo y el voluntarismo —frecuentemente irracionales— del gobierno. Estos determinaron un régimen que tenía una vocación de incorporación social y económica, dados la variedad y los alcances de las reformas que se ejecutaban buscando integrar a un sector de la población más amplio del que pudo admitir el viejo régimen político. Sin embargo, al mismo tiempo, el régimen estaba alejado del populismo conocido antes en América Latina —Perón en Argentina, Vargas en Brasil, etcétera— en tanto que, políticamente, el manejo militar imponía un estilo que excluía absolutamente la participación.

Esa verticalidad que toda la población padeció, en cuanto se intentó, sin éxito, limitarla a la condición de espectadora del curso de la acción militar en el gobierno —como se siguen las noticias de una guerra—, se generaba en la propia institución militar, no solo para acciones propiamente castrenses sino también de gobierno. Uno de los generales que ocupó la jefatura del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (sinamos) explicaba la participación militar en el gobierno en los siguientes términos: «En los primeros años se dialogó mucho con todos los oficiales en todo el país; cada ministro explicaba e informaba a todos los oficiales, e incluso a los suboficiales. Cuando ahora se dice que el Ejército no participó, no es cierto. No tienen por qué dar un voto. Pero, al final de las exposiciones, los oficiales siempre aplaudían»8.

Tal visión de la base como receptora de informes y transmisora de aplausos es probablemente lo que llevó, en 1975 —cuando la crisis del régimen fue evidente y otras formas de control político habían fallado—, a organizar los «diálogos con el pueblo», en las capitales de departamento, en actuaciones durante las cuales uno o varios ministros exponían y absolvían luego las preguntas de los asistentes, que eran contabilizados como participantes de un mecanismo de consulta política que en realidad no tenía ningún margen para participar en una decisión que ya se había adoptado.

Esta ubicación ideológica del militar incluye una visión de los sectores populares. Pease sugiere que «el hombre de pueblo, el obrero, el campesino, parece ser visto como el equivalente del soldado en la jerarquía militar» (1977a, p. 140). En esta concepción, despectiva y al mismo tiempo temerosa de la acción popular por lo que implica de desordenada o fuera de cauce, la reforma decretada es una concesión y no una reivindicación: por más radical que sea la posición que se adopte, no hay lugar para la conquista popular, cuyo contenido debe ser solo el regalo hecho por el comando a la masa. El rasgo importa porque anuncia, además, una característica que limita el proyecto: la posibilidad de alianzas con sectores «subalternos» está cancelada de antemano; no hay otra incorporación posible al proyecto distinta al apoyo incondicional, como manda la máxima castrense, «sin dudas ni murmuraciones».

Lo anterior no intenta desconocer las diferencias entre los individuos que participaron en el gobierno militar —Vargas Caballero y Fernández Maldonado, por ejemplo, o Tantaleán y Leonidas Rodríguez Figueroa—, que representaban tendencias probablemente reales dentro de las Fuerzas Armadas que se expresaban en acciones del aparato estatal en cierta medida contradictorias. Sin duda, las tendencias dieron lugar a tensiones, en algunas circunstancias muy altas, que fueron resueltas por dos vías. De un lado, se elaboraron transacciones sobre ciertas decisiones referidas al rumbo del proceso político: por ejemplo, nunca se aprobó una reforma urbana —percibida como el hito que marcaría una cubanización del proceso—, probablemente como fruto de una conciliación interna. Incluso la sectorialización administrativa institucionalizó la transacción que, al compartimentalizar relativamente las decisiones de una parte del aparato del Estado, dejó cierto margen de juego a la tendencia militar que la tenía a su cargo. Esto, evidentemente, hizo que se cruzaran las acciones entre los distintos sectores, como se vio, por ejemplo, en los conflictos entre el sinamos y el Ministerio de Industria sobre la «promoción» de las comunidades industriales (Santistevan, 1977). De otra parte, se reprodujeron rupturas y definiciones a propósito de ciertos temas límite, de forma que se resintió la base de legitimidad del régimen dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, es claro que en 1974 el vicealmirante Vargas Caballero fue obligado a retirarse del comando de la Marina a raíz de la decisión de expropiar los diarios, a la que resistía, dando inicio a una crisis que en definitiva acabaría con el liderazgo militar de Velasco.

El reconocimiento de estas tendencias no implica que la lógica del proyecto pueda verse como la media matemática de un conjunto de fuerzas contradictorias. En rigor, el conjunto de la institución se situó tras los objetivos y los rasgos esenciales del proyecto militar. Resulta ilustrativo lo que para el vicealmirante Vargas Caballero —ubicado como el extremo conservador del régimen de Velasco— constituyeron las razones para la intervención de las Fuerzas Armadas en el gobierno:

Los últimos días de Belaunde dieron la impresión que no había gobierno, daba la impresión que nos íbamos hacia un caos. Aunque no vi con simpatía que la Fuerza Armada entrara al gobierno […] ante el hecho consumado, porque todo el Ejército estaba […] este gobierno debía hacer las transformaciones necesarias. Por ejemplo, una reforma agraria bien hecha; modificar una serie de cosas de la Constitución que no se cumplen, eliminar una serie de injusticias que existen (gran ignorancia, analfabetismo), gran cantidad de gente que no tiene acceso ni a la salud ni a nada. Un gobierno de la Fuerza Armada podía hacer todas esas transformaciones. […] Un país que necesita cambiar rápido, necesita una dictadura. Lo malo es que no hay dictador bueno […]. Hitler y Mussolini hicieron, en un comienzo, mucho bien a sus países, porque los sacaron de crisis, pero luego han hecho barbaridades. Quizá Franco escapa de esta regla9.

Como puede notarse, la motivación esencial del proyecto militar no era ajena a los sectores castrenses más conservadores. En otras palabras, en la alta correspondencia entre el carácter de las instituciones militares y las características de contenido y de forma del régimen de Velasco, hay una razón muy sólida para considerar que la actuación central de este fue representativa del conjunto de la Fuerza Armada y no de un grupo de militares, como distintos sectores han parecido interesados en considerar. En este marco, indudablemente se dieron diferencias y contradicciones que progresivamente fueron reflejando el interés tanto de los grupos económicos dominantes como de los sectores populares por recuperar el proyecto militar para sí; tales contradicciones llevaron a enfrentamientos en los que se concilió o en los que un sector logró imponerse sobre otro, sin salir del rumbo básico del proyecto sino contribuyendo con ciertas definiciones a su progresivo desenvolvimiento, hasta llegar al desmantelamiento del proyecto, iniciado en 1976. Por eso es que la existencia de las tendencias no permite sostener con validez que correspondieran a proyectos distintos. Por lo mismo, como veremos luego, el colapso político del proyecto no se explica por la derrota de una tendencia frente a otra, sino por el creciente aislamiento social de sus contenidos conciliadores y por la verticalidad de su conducción política, elementos ambos esenciales al carácter del régimen.

Sin embargo, debe notarse que el juego de imposición de una tendencia sobre otras y la progresiva definición del régimen —a través de sus actos— estaban destinados a producir efectos dentro de la propia Fuerza Armada. Como quiera que una parte fundamental del juego político consistía en controlar los niveles de decisión a través de los ascensos y pases al retiro en la jerarquía militar, de la designación de jefes militares y del nombramiento de ministros, estos mecanismos se convirtieron en un campo clave de manipulación de nombramientos y cargos militares, sobre el cual reposó cada vez más la supervivencia del régimen. Si a esto añadimos las consecuencias de la participación activa de los militares en el aparato del Estado, en términos de una inevitable politización, tendremos dos de los factores que socavaron internamente al régimen militar y que, bajo la conducción de Morales Bermúdez, llevaron a la Fuerza Armada a decidir, en 1977, el retiro de Velasco del gobierno como una medida de preservación institucional destinada a evitar la erosión de las líneas de mando.

4. Concesión y represión

Si bien lo esencial del proyecto se explica dentro de una suerte de consenso institucional, el curso de las acciones y decisiones gubernamentales tiene que verse en relación con la dinámica generada por las propias medidas iniciales del gobierno y las respuestas de los actores sociales. El caso de la reforma agraria puede ser ilustrativo10. La ley no respondió a una presión del movimiento campesino, que más bien estaba en un periodo de reflujo; pero una vez dada —y creada entonces por el gobierno la factibilidad de expropiar la tierra— empieza la movilización, que luego desborda los marcos trazados por el plan gubernamental, que tiene que ser modificado para prever formas de encuadramiento que no estaban en los contenidos del diseño inicial de la reforma agraria. Esta dinámica hizo que Hobsbawm señalara, ya en 1971, que los militares peruanos lograban lo opuesto a lo que buscaban (Hobsbawm, 1971).

No hay que buscar entonces los términos del proyecto político en un diseño original realizado antes del 3 de octubre de 1968 o al comienzo del régimen11. Lo que hubo antes de 1968 fue una metodología para manejar el conflicto social que se trazó en el periodo 1962-1963, durante el «primer golpe institucional» que fue el breve gobierno militar que abrió paso al régimen reformista civil de Belaunde. En ese momento los militares ejecutaron una reforma agraria localizada en el valle de La Convención, Cusco, usando una combinación de reforma social con represión selectiva, que posteriormente también resultó característica de la acción del gobierno de Velasco.

Como hemos apuntado, el proyecto militar no solo intentó erigirse por encima de los objetivos de los intereses y actores en conflicto, sino que fue impuesto de manera coactiva; así, el consenso era solo un elemento que debe rubricar su acción, pero que no la genera. Por no representar concretamente las expectativas de ninguna clase, el proyecto compitió con todos los demás actores políticos y el gobierno militar debió reprimirlos a todos periódicamente. Sin embargo, en un momento dado los militares percibieron la dinámica que sus propias reformas desataban y comprendieron que para responder a la movilización no bastaba reprimir. En consecuencia, hacia 1971 surgió un esquema de encuadramiento —cuya institucionalización posterior fue el sinamos— que incluía dos aspectos: (i) el juego de mecanismos de concesión y represión, y (ii) la implantación de estructuras de cooptación para suplantar a las organizaciones sociales existentes.