8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Sache stinkt gewaltig, resümiert Lukas Born. Der suspendierte Hauptkommissar von der Krefelder Kripo ermittelt in einem Todesfall und das auf eigene Faust. Bei dem Toten handelt es sich nämlich um einen Bekannten von ihm, um Wolfgang "Wolle" Lodzinski. Der soll angeblich Selbstmord in einem Baggersee bei Uedem begangen haben - völliger Quatsch, wie Lukas weiß, war Wolle doch nicht nur ein Ex-Profi-Schwimmer, sondern auch dabei, endlich in seinem Leben aufzuräumen. Also verfolgt Lukas Spur um Spur - und gerät damit selbst ins Visier des Mörders...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über den Autor

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

DANKSAGUNG

Über den Autor

Erwin Kohl wurde 1961 in Alpen am Niederrhein geboren. Bevor er 2001 mit dem Schreiben begann, arbeitete er in zahlreichen Berufsfeldern: als Taxifahrer, Gastwirt, Eisverkäufer, Kinobetreiber, Partnervermittler, Versicherungsvertreter, Discjockey und Friedhofsgärtner. Besonderes Vergnügen bereitet es ihm, die unterschiedlichen Charaktere, die er während seiner beruflichen Laufbahn kennen gelernt hat, in seinen Krimis zu skizzieren. Er lebt heute in Wesel am Niederrhein.

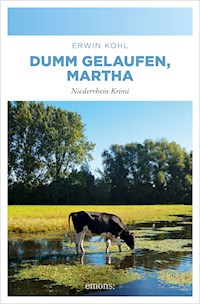

Erwin Kohl

VERDAMMTLANG TOT

Ein Niederrhein-Krimi

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln.

Copyright © 2015 by Erwin Kohl und Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Judith Mandt

Textredaktion: Christiane Geldmacher, Wiesbaden

Titelillustration: © Corbis/Alloy;

© shutterstock/Sander van der Werf; © shutterstock/Mark Rubens; © www.buerosued.de

Umschlaggestaltung: Bürosüd, München

E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-1461-8

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

1

»Du kommst zu spät.«

Die Worte kommen anklagend über bläuliche Lippen. Der Ausdruck gefroren, hoffnungslos, verzweifelt. Ein grünlich schimmernder Käfer krabbelt ziellos darüber. Ich spüre, wie sich eine Träne löst, die im nächsten Augenblick auf seiner Wange zerplatzt. Jemand greift nach meiner Schulter, zieht mich stumm zur Seite. Meine Beine tragen mich nicht mehr.

»NEIN!«

»Ruhe, verdammt noch mal.«

Das T-Shirt klebt an meinem Oberkörper, ich atme hektisch aus dem offenen Mund, greife nach der Wasserflasche neben dem Bett. Hört das nie auf? Manolo drückt seinen Kopf unter meinen Arm. Ich streichle ihn flüchtig. »Schon gut, mein Freund.«

3.44 Uhr. Ich drehe mich um. »Rufen Sie sich schöne Bilder ins Bewusstsein, lenken Sie Ihre Gedanken in eine andere Richtung.« Doktor Bernau stand am Abgrund und sah hinunter in die Tiefe meiner Seele. Er vermochte nicht in sie einzudringen. Noch nicht. Ich schließe meine Augen und denke an Sex mit Heidi, der Kindergärtnerin aus dem Wohnmobil nebenan.

Der Weckruf erfolgt um sieben und das bereits seit zweieinhalb Wochen mit der stets gleichen Einsilbigkeit. »Ja … ja … ja«, ertönt es neben meiner Schlafstätte, begleitet von dem Geräusch rhythmisch aufeinanderklatschender Körper. Das Tempo erhöht sich von Sekunde zu Sekunde, mit ihm Tonlage und Lautstärke der Ja-Sagerin. Über Hasimausis spärlichen Text legt sich allmählich das finale Triumphgeheul ihres Wölfchens. Dessen abschließend unter Schnappatmung vorgetragene Aufzählung diverser Kosebegriffe aus den Bereichen Tiere, Pflanzen und Backwaren wird allmählich so leise, dass sie sich nicht mehr vom lauen Sommerwind transportieren lässt. Es setzt eine Stille ein, die nach dem Betrieb der letzten acht Minuten wohltuend wirkt. Eine Nachtigall nutzt die Gunst der erhöhten Aufmerksamkeit für ihren Morgengesang. Ich bin ebenfalls fertig und schleppe mich träge unter die Dusche. Auf dem Weg dorthin hänge ich Manolo die Brötchentasche um den Hals.

Als ich im vorigen Jahr diesen idyllisch gelegenen Campingplatz am Rande des Uedemer Hochwaldes zu meinem Lebensmittelpunkt auserkoren habe, hat mich die passgenaue Übereinstimmung zwischen Kosten und Kontostand davon abgehalten, die Frage nach dem Grund für den niedrigen Preis der Immobilie zu stellen. Das war im Januar, und es schien zu diesem Zeitpunkt auch keinen Anlass für Zweifel zu geben. Das Gelände gegenüber war von einer gleichmäßigen Schneedecke überzogen und eine Hand voll Kinder verdeutlichte mir, woher der Schneeballweg seinen Namen hatte.

»Im Sommer, wenn die Zeltgäste dort einfallen, ist es vorbei mit der Ruhe«, bemerkte Nachbarin Gertrud beim Willkommenskaffee, der mehr einem Willkommenslikörchen glich. Mit einem mitleidigen Seitenblick auf mich und mein neu erworbenes Mobilheim im Hintergrund prostete sie mir zu. Nach einer Stunde war die Flasche leer, und ich trat von Zweifeln begleitet den Heimweg an.

Ihre Prophezeiung sollte sich als maßlose Untertreibung entpuppen. Seit dem Beginn der Sommerferien nächtigten hier fast ausnahmslos junge Familien mit ihren Kleinkindern, die vorzugsweise nachts auf sich aufmerksam machten. Das zumindest war bei den fröhlichen Morgenweckern mir gegenüber nicht der Fall. Ein Umstand, der sich aufgrund der latenten Paarungsbereitschaft der beiden aber schon im kommenden Sommer ändern könnte. Es ging das Gerücht, das Pärchen würde irgendwas auf Lehramt studieren und sich während der Semesterferien mit dem Thema angewandte Biologie auseinandersetzen.

Das kalte Wasser hat die Spuren der Nacht in den Ausguss gespült. Der Tag wird frei sein von Schuldgefühlen. Das hat Doktor Ingo Bernau erreicht. Einfach, weil er mich fragte, was ich meinem besten Freund entgegnen würde, wenn der in meiner Lage wäre.

Würden Sie ihm die Schuld an Cedrics Tod geben? Legen Sie für sich den gleichen Maßstab an!

Ich hatte begriffen. Jetzt musste es mir noch gelingen, das Drehbuch meiner Träume zu korrigieren. Bernau will mir in der nächsten Sitzung erklären, wie.

Mit dem Handtuch über der Schulter bin ich auf der Suche nach einer frischen Unterhose, als die Fliegenschutztür aufspringt und Rosi vom Sperlingsweg mit einer Zeitung unter dem Arm vor mir steht. Ihre hautenge pinkfarbene Leggins betont Körperpartien, die in der dezenten Geborgenheit eines ausschweifenden Kleides besser aufgehoben wären.

»’tschuldigung, Manolo wollte rein«, bemerkt sie lapidar, während ihre Augen sich an meinem Bauchnabel beginnend, herabtasten.

»Nicht schlecht, Herr Specht«, lautet das abschließende Urteil der Mittvierzigerin, bevor sie sich mit einem Augenzwinkern auf den Weg macht.

Ich nehme Manolo die Tasche vom Hals. Neben der Brötchentüte befindet sich ein gefalteter Zettel darin. Die Kopie der Brötchenrechnung vom letzten Monat, versehen mit dem dezenten Hinweis auf ihre Fälligkeit. Ich ärgere mich immer noch über die Begegnung mit Rosi. Mein Labrador-Bordercollie-Sonst-was-Mischling bekommt es partout nicht auf die Kette, sich nach dem Gang zum Bäcker ruhig vor die Tür zu setzen und auf mich zu warten. Stattdessen läuft er so lange auf dem Weg hin und her, bis ihm jemand die Tür öffnet. Das dauert selten länger als ein paar Minuten, denn Manolo erfreut sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Toilettenordnung mittlerweile einer hohen Beliebtheit auf dem Platz. Vor allem beim »Jünter«, wie sich der eingefleischte Borussenfan aus der Käuzchengasse nennt. Eigentlich heißt er Dieter, aber ein herausragender Borusse mit diesem Vornamen hat noch nie am Bökelberg gekickt. Deshalb haben seine Kegelbrüder ihren schon damals mit spärlichem Kopfhaar gesegneten Freund nach dem Spielmacher mit der wehenden blonden Mähne benannt. Jünter hat sofort realisiert, dass mein Hund nach dem wohl bekanntesten Einpeitscher der Fußballbundesliga benannt ist. »Wenn Manolo in Block 16 trommelte, kochte der Bökelberg und die Borussia überrannte jeden Gegner!«, klärte mich Jünter enthusiastisch auf. Wohl wissend, dass ich die goldenen Siebzigerjahre, die Geburtsstunde der »Fohlen«, nur aus Erzählungen kannte. Ich hatte immerhin damit punkten können, dass ich bei dem Spiel in Offenbach im Stadion war, als die Borussia nach dem Tod von Ethem Özerenler – so sein bürgerlicher Name – im Trauerflor auflief. Dass ich zufällig zu dieser Zeit einen Fortbildungslehrgang in Wiesbaden besucht hatte, verschwieg ich allerdings.

Während ich Manolo ein Leberwurstbrötchen schmiere, fällt mein Blick verwundert auf eine Reihe leerer Flaschen an der Parzellengrenze. Die Camper stellen sie für Wolle raus, der an jedem Mittwoch mit seinem Fahrrad voller Satteltaschen und einem kleinen Hänger über den Platz fährt und sie einsammelt. Das war vorgestern.

Niemand weiß so genau, wer Wolle wirklich ist und woher er kommt, aber alle mögen ihn. Ich quatsche ab und an bei einem Bierchen auf der kleinen Bank mit ihm, er findet meinen Job interessant. Für die älteren Platzbewohner erledigt er kleinere Besorgungen in der Stadt, das Wechselgeld überlassen sie ihm.

Ich denke nicht weiter drüber nach und widme mich dem spärlichen Frühstück. Der alte Gouda schmeckt so schlecht, wie er aussieht, und in der Tageszeitung, die Gertrud mir jeden Morgen nach ihrer Lektüre vor die Tür legt, füllt das fünfzigjährige Vereinsjubiläum der Sonsbecker Geflügelzüchter raumgreifend das mediale Sommerloch. Ich entsorge beides, ziehe meine Schuhe an und stecke den Autoschlüssel in der Absicht ein, den Kühlschrank von seiner gähnenden Leere zu befreien. Manolo ist zu einem Verdauungsspaziergang aufgebrochen. Ich lasse die Fliegenschutztür einen Spalt offen, indem ich eine Wasserflasche hineinklemme.

2

Nachdem ich die Brötchenrechnung bezahlt, ein wenig Dauerwurst und Mineralwasser eingekauft habe, besteht meine Barschaft aus 16,45 Euro und der Restmonat aus sieben Tagen. Ich beschließe diese Diskrepanz zu missachten und mir im Steakhaus an der Xantener Marsstraße einen Grillteller aus dem Mittagsangebot zu gönnen. 12,95 mit Getränk. Da kann man nicht meckern. Ich gebe Branco 15 Euro. Vielleicht wäre ein Matjes in Sabines Fischbüdchen an der Gasthausstraße die klügere Wahl gewesen, denn ein Blick auf die Tankanzeige verrät mir, dass Emma Durst hat.

Ich steuere den alten Benz direkt an den Heizöltank auf Wim Schrievers’ Hof in Ursel. Ich kenne Wim aus meiner Zeit beim KK 11. Er ist der beste Tatortschnüffler, den sie haben. Der Kriminaltechniker kann einen Tatort lesen wie andere ein Buch. Er stellt scheinbar aus dem Nichts räumliche und zeitliche Zusammenhänge her. In einem Fall hat er anhand einer Libellenlarve, die niemand von uns gesehen, geschweige denn beachtet hätte, nachgewiesen, dass der Fundort nicht der Tatort sein kann. Nach dem Tod seiner Eltern hat Wim deren Hof übernommen und macht seither nebenbei auf Kleinbauer. Im Handschuhfach finde ich Block und Kugelschreiber. Wim dürfte sich um diese Zeit an irgendeinem verruchten Ort auf die Suche nach brauchbaren Spuren machen.

Drei Minuten später ziehe ich den Rüssel aus Emmas Bauch und notiere: »46 Liter, Gruß, Lukas«. In dem Augenblick, als ich den Zettel wie gewohnt unter einem alten Plastikeimer neben dem Tank deponieren will, höre ich Schritte. Mit einer Pfeife in der Hand und einem alten Strohhut auf dem Kopf kommt Wim mir entgegen. Dem 56-Jährigen scheint die Landluft zu bekommen. Er wirkt vital, auch wenn seine Haut allmählich die Struktur von frisch gegerbtem Leder annimmt.

»Was machst du hier?«, frage ich erstaunt.

»Urlaub auf dem Bauernhof und das noch drei sonnige Wochen lang.«

Mit einer Kopfbewegung deutet er auf meinen alten Benz.

»Wieder mal pleite?«

»Woher weißt du das?«

»Da reicht ein Blick auf den Kalender. Mensch, Lukas, so geht’s nicht weiter. Rede mal mit dem Alten, gute Polizisten werden ständig gebraucht. Und die Kollegen stehen immer noch wie eine Eins hinter dir.«

Ich schüttele den Kopf. Das Thema ist für mich durch, auch wenn das Disziplinarverfahren noch einen Hinterausgang offengehalten hatte. Für mich war klar, dass sie damit nur auf den Druck der Medien reagiert haben. Die Journaille hat mich zum tragischen Helden hochgejazzt, eine moralische Diskussion entfacht. »Darf ein Polizist einen Kindesentführer mit körperlicher Gewalt dazu zwingen, das Versteck seines Opfers preiszugeben?«, fragten die Gemäßigten unter ihnen, und »Warum hast du das nicht einen Tag eher gemacht?« der Boulevard.

Auch wenn ich diese Art der Berichterstattung verabscheue, muss ich eingestehen, dass das genau die Frage ist, die ich mir seitdem in jeder verdammten schlaflosen Nacht stelle.

»Etwa acht bis zwölf Stunden, Genaueres wird die Obduktion ergeben.« Die Worte des Rechtsmediziners an der Fundstelle des toten Cedric, einem alten Brunnenschacht, haben sich unauslöschlich in mein Bewusstsein gebrannt.

»Cedric hat Durst. Seit vier Tagen. Großen Durst. Wenn ihr mich gehen lasst, kriegt er ein Wässerchen. Aber nur, wenn er vorher lieb zu mir war.«

Meine Faust schmetterte von Hass und Ohnmacht getrieben in sein Lachen. Immer und immer wieder, bis er mir den Aufenthaltsort des Kleinen verraten hatte. Der Kollege vor der Zellentür »… hatte nichts davon mitbekommen. Als KHK Born die Zelle verließ, sah ich den blutüberströmten Häftling auf dem Boden liegen.« Ich nahm ihm die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss nicht übel. Im Gegenteil, eigentlich war ich ihm sogar dankbar. Ich würde mich nie wieder mit diesem Abschaum quälen müssen.

Demnächst muss ich mich erneut vor Gericht verantworten. Dem verurteilten Entführer reichten meine Entlassung aus dem Polizeidienst und die Geld- und Bewährungsstrafe nicht. Er hat mich auf Schmerzensgeld verklagt. Auf Staatskosten, versteht sich.

»Vergiss es, Wim. In einer Welt, in der ein pädophiles Arschloch mehr Rechte als ein zehnjähriger Junge hat, will ich kein Polizist sein.«

Wim nickt stumm, kaut dabei auf seiner Unterlippe. Ich weiß auch so, was in ihm vorgeht.

»Schade … gerade jetzt«, murmelt er.

»Was meinst du damit?«

Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Dann legt er nachdenklich die Stirn in Falten.

»Drüben bei Uedem ist am Dienstag ein Mann in einem ehemaligen Baggerloch ertrunken.« Er streckt den Arm aus, als könne man den Ort von hier aus sehen, was aber selbst dann nicht möglich wäre, wenn der Niederrhein zwischen der Bauernschaft Willich und Uedem wirklich so flach wäre, wie er gerne beschrieben wird.

»Ein Nachtangler hat die Leiche entdeckt. Der sucht sich vermutlich gerade ein anderes Hobby. Ja, so ist das.« Er macht eine gedankenschwere Pause. Offensichtlich wartet er darauf, dass ich anbeiße. Ich heuchle Desinteresse.

»Deine Frau leitet den Fall. Oder leitete, der Staatsanwalt hat die Ermittlungen aufgrund ihres Berichtes heute Morgen eingestellt.«

»Julia wird ihre Gründe haben«, erwidere ich mit einer lapidaren Handbewegung. Die Skepsis in seinen Augen sorgt bei mir für eine leichte Anspannung. Ich kenne diesen Blick von unzähligen Tatorten. Er steht für Arbeit, für dreckige Arbeit. Wim seufzt, es klingt mühsam.

»Der Typ besaß nicht gerade die Konstitution eines Spitzensportlers, meinte Doc Schneider. Leber, Nieren, Prostata, alles ziemlich im Eimer. Dazu 1,1 Promille. Julia sagt, sie hätten einen Zettel auf seinem Küchentisch gefunden, der sich nach Abschied anhört. Das war das i-Tüpfelchen. Daraufhin haben sie den Deckel zugemacht.«

»Hört sich vernünftig an«, antworte ich in dem Wissen, dass Wim mir das nicht erzählt hätte, wenn er derselben Meinung wäre.

»Seine Uhr war voller Wasser. Warum hat er sie nicht abgenommen?«

»Weil das für ihn kaum noch von Bedeutung war, wenn er vorhatte, sich das Leben zu nehmen.«

»Mag sein. Aber da ist noch etwas: Der Junge wohnte in Uedem, achteinhalb Kilometer von dem See entfernt. Aber sein Fahrrad stand zu Hause. Läuft jemand achteinhalb Kilometer, um sich in einem See zu ertränken?«

Ich würde es nicht machen, aber ich leide auch nicht unter Depressionen. Nur unter Albträumen, einem rabenschwarzen Gewissen und permanenter Geldnot.

»Vielleicht hat er sich dort absetzen lassen«, höre ich mich sagen und bezweifele es sofort.

»Das ist natürlich möglich. Trotzdem bleibt die Frage, warum er nicht mit dem Rad dorthin gefahren ist.«

Allmählich halte ich Wims Skepsis für übertrieben.

»Meine Güte, vielleicht war das Rad kaputt. Kann ja mal vorkommen, oder?«

Über sein Gesicht legt sich ein breites Grinsen. Die Augen leuchten wie die eines kleinen Jungen nach einem geglückten Streich. Wim ist sich sicher, den Fisch an der Angel zu haben.

»Das Fahrrad war okay. Die Kollegen haben es bei ihm zu Hause auf dem Hof gefunden. Der Anhänger voller Flaschen hing noch dran. Warum fährt der Kerl den ganzen Tag über kreuz und quer durch die Gegend, um Flaschen zu sammeln, wenn er sich am späten Nachmittag umbringen will?«

Die Worte fliegen durch meinen Verstand wie der dumpfe Nachhall einer Kirchturmglocke. Ich spüre, wie sich mein Puls beschleunigt. Situationen wie diese kenne ich zur Genüge. Die Wahrheit hat längst den Fuß in der Tür, und doch stemmt man sich mit aller Macht dagegen.

»Hast du den Namen?«

»Wolfgang Lodzinski. Die Leute nannten ihn Wolle. Du müsstest ihn eigentlich kennen, euren Campingplatz fuhr der auch an, habe ich gehört.«

Wolle. Die Gewissheit frisst sich wie eine glimmende Zündschnur durch meinen Körper. Mir ist nicht mehr nach Unterhaltung. Ich verabschiede mich wortlos von Wim.

Mit vollem Bauch nagelt Emma gemütlich durch die freie Republik MUW, wie die Einwohner der Bauernschaften Mörmter, Ursel und Willich ihr kleines Reich nennen. Ich fahre wie in Trance, nehme meine Umgebung kaum wahr. Ein einziges Mal werden meine Tagträume unterbrochen, als mich kurz hinter dem Campingplatz Bremer ein Motorradfahrer in einem Höllentempo überholt.

»Mit dem Umzug auf den Campingplatz haben Sie alles richtig gemacht. Das bringt Sie auf andere Gedanken. Sie sind auf einem guten Weg, Ihr Trauma zu verarbeiten«, sagte Dr. Bernau bei der letzten Sitzung und dass ich nicht alles auf mich laden soll. Ich bemühe mich also um eine möglichst rationale Betrachtungsweise.

Wer war Wolle?

Ein Mensch, der irgendwo auf der Schwelle eines lapidaren Bekannten zum … ja, vielleicht zum Freund aus meinem Leben getreten ist. Ich mochte ihn, klar. Aber ich mochte viele Menschen. Nein, Lukas, das brauchst du nicht tiefer an dich heranlassen.

Als ich kurz hinter Labbeck auf den Parkplatz des Campingplatzes einbiege, geht es mir deutlich besser. Ich amüsiere mich beim Anblick der geschwungenen Holzbohle, die den Eingangsweg überspannt und in der mit großen Lettern HAPPY EILAND eingefräst ist. Mit der Namensgebung hatten die Besitzer des Campingplatzes in einem kreativen Anfall dezent darauf hinweisen wollen, dass ihre freilaufenden Hühner derart viele Eier ins Freiland legen, dass sie bereit sind, diese zu verkaufen. Das hat sich längst herumgesprochen, mittlerweile versorgen die fünfzehn Bio-Hühner von Heike und Jupp problemlos rund 1200 Sommergäste mit dem allmorgendlichen Bio-Freilauf-Frühstücksei aus dem kleinen Bioladen in der ehemaligen Scheune.

Kurz hinter dem Bistro läuft mir Kuschel über den Weg. Kuschels Vorfahren waren irgendwann einmal aus Polen eingewandert, er selbst kam aus dem Sauerland. Weil der Nachname des Platzwartes aus einer unaussprechlichen Kombination von Konsonanten besteht, die man in dieser Reihenfolge ansonsten nur im Zuge eines Sehtests zu Gesicht bekommt, und sein äußeres Erscheinungsbild mit den dunkelbraunen, neugierigen Knopfaugen, der pummeligen Figur und der pechschwarzen Wuschelfrisur von der Damenwelt häufig mit dem Attribut »knuffig« versehen wird, verlängerte man kurzerhand die ersten beiden Buchstaben seines Namens zu »Kuschel«. Kuschel trägt ein hellgrünes, verwaschenes T-Shirt, die verknuddelte Mütze mit dem Logo eines Stromanbieters und einen mir nur allzu bekannten Gesichtsausdruck.

»Gut, dass ich dich treffe, Lukas. Gas, Wasser, Scheiße war im letzten Monat fällig, woll.«

»Wird abgebucht«, antworte ich betont nebensächlich.

»Eben nicht, sagt der Chef.«

»Ich kümmere mich drum. Und, wie läuft’s?«

Kuschel zündet eine dieser Zigaretten an, die sein Schwager ihm stangenweise aus einem kleinen Ort in den Karpaten mitbringt und die mit ihrem erbärmlichen Gestank der Grund dafür ist, weshalb Kuschel als einzig aufrecht gehendes Lebewesen auf Happy Eiland ohne Mückenstich durch den Sommer kommt.

»Liegen acht Beschwerden wegen sexueller Ruhestörung oder so was vor«, Kuschel deutet auf das Zelt meiner hyperaktiven Nachbarn, »und die Gerda Patschinski vom Sperlingsweg hat schon zweimal nach dir gefragt. Hoffentlich führt das nicht zur neunten Beschwerde.« Er knufft mich freundschaftlich, wird dann aber sofort wieder ernst.

»Vor ’ner halben Stunde war das Ehepaar Wellmann hier. Sie wollten sich zu Mittag zwei Koteletts auf den Grill legen. Eins davon hat Manolo wohl mitgehen lassen. Ich habe es ihnen bezahlt.« Er streckt mir die offene Hand entgegen. Ich lege meine restliche Barschaft hinein und nehme mir vor, ein ernsthaftes Gespräch mit meinem Hund zu führen.

Unterwegs zu meiner Parzelle wird mir klar, dass mein Kapital für die nächsten sieben Tage aus ein paar Pfandflaschen besteht, die Wolle nicht mehr abgeholt hat. Keine guten Aussichten. Der Gedanke an meine ruinöse Finanzlage zieht unweigerlich die Verknüpfung zu Gerda nach sich. Ich schulde der fröhlichen Witwe noch einen Hunderter, oder sind es zwei? Ich erinnere mich an die ersten Wochen auf der Anlage, als ich ihr leidtat und sie mich regelmäßig zum Mittagessen zu sich einlud. Irgendwann streckte sie mir zum Nachtisch statt des gewohnten Schokoladenpuddings ihre Brüste entgegen. Dabei hatte sie, wie man hier sagt, »alle Hände voll zu tun«.

Seitdem besitze ich einen praktischen Zweiplattencampingkocher und ernähre mich zum Monatsende hin abwechselnd von Ravioli und Spiegeleiern.

Ich vertröste Gerda telefonisch auf morgen und befinde, dass dieser Tag sich genügend an mir abgearbeitet hat, um ihn ausklingen zu lassen. Tief hinten in der Gemüseschublade meines Kühlschranks versteckt sich eine Flasche Bier. Ich öffne sie, knie mich auf den Boden in der Ecke und lege »Beggars Banquet« von den Stones auf meinen alten Thorens Plattenspieler. Knackend und rauschend streicht die Nadel durch die Leerrille. Als kurz darauf die ersten Töne des mystischen »Sympathy for the Devil« erklingen, nehme ich einen tiefen Schluck, stelle die zwei alten Stühle von Jünter mit den Sitzflächen gegenüber und breite meinen Körper zufrieden darauf aus.

Ohne dass ich es verhindern kann, schickt mein Verstand Bilder von Wolle an mein Bewusstsein. Mick Jagger ist bei »Dear Doctor« angelangt, während ich immer noch mit Wolle draußen vor der Tür sitze. Was ich auch versuche, er lässt mich nicht los. Selbst der verzweifelte Gedanke an Gerdas vom Zahn der Zeit entspannte Auslage bringt keine Linderung. Im Gegenteil. Nach zwanzig Minuten, die Stones stimmen den »Stray Cat Blues« an, kapituliere ich. Widerwillig gestehe ich mir ein, dass Wim es geschafft hat, mich neugierig zu machen. Außerdem geht es ja um Wolle, meinen … Bekannten. Ich gehe die Kontaktliste meines Handys durch und stoße auf Tom, meinen ehemaligen Weggefährten vom KK 11.

Einem Smalltalk über ausbleibende Gehaltserhöhungen und immer mächtiger werdende Überstundenberge folgt die Aufarbeitung der Geschehnisse der letzten anderthalb Jahre. Seine Petra habe in einem Anfall von Hysterie die Scheidung eingereicht, bloß weil ihr Bett einmal belegt war, als sie nach Hause kam. Ich tröste ihn damit, dass Petra immer schon impulsiv reagiert hätte und meine Julia wohl demnächst auch wieder auf dem Markt sein würde. Das mühevolle Vortasten an mein eigentliches Anliegen wird nach einer knappen Stunde endlich von Erfolg gekrönt. Tom erzählt mir ausgiebig vom Fall Lodzinski, der genau genommen endete, bevor er einer wurde. Am Ende gibt er mir die Adresse und den Tipp, dass der Vermieter nebenan wohnt und ein sehr vertrauensvoller Zeitgenosse sei.

3

Manolo wälzt sich vergnügt auf der Rückbank. Im letzten Augenblick hat er sich entschieden, mich zu begleiten.

Einer Anhöhe folgend durchschneidet die Landstraße 77 einen Kilometer hinter Labbeck einen Ausläufer des Tüschenwaldes, was für ein irritierendes Wechselspiel von Licht und Schatten sorgt. Im weiteren Verlauf erweist sich die Route nach Uedem kurvenreicher als Lotte und Rosi zusammen, und Emma macht mir durch ihre Schaukelei bewusst, dass sie sich dringend neue Stoßdämpfer wünscht. Das Arbeitslosengeld reicht vorne und hinten nicht, und die wenigen Jobs, die mir angeboten werden, liegen noch darunter. Die Momente, in denen meine innere Leere von bohrenden Fragen nach einer Bedeutung für mein Leben überlagert wird, nehmen stetig zu.

Nach der Suspendierung hatte ich es locker gesehen. Ich hatte den Detektivschein beantragt, hoffte auf einträgliche Aufträge, immerhin war ich mal ein brauchbarer Ermittler. Das war es aber auch schon gewesen. Die Detektei Born existiert weder im Branchenverzeichnis noch im Telefonbuch oder in Form von Zeitungsannoncen. Nicht mal ein Schild weist auf ihre Existenz hin. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Die einzige Ermittlung war hausgemacht und in keinster Weise beabsichtigt. Als Walther vom Amselweg mich beauftragte, die Untreue seiner Frau nachzuweisen, hatte er zwei Dinge nicht einkalkuliert, was in der Folge zu gewissen Disharmonien zwischen uns führte. Da war zum einen mein Tagessatz in Höhe von dreihundert Euro und zum anderen die Tatsache, dass es mein Feuerzeug war, das er neben dem Bett seiner Frau gefunden hatte. Ich wusste damals nicht, dass die rothaarige Lotte verheiratet gewesen war. Man tuschelte lediglich von einem sexuellen Notstandsgebiet, in das ich mich begab. Weil Walther seinerseits »diverse Pferdchen am Laufen hatte«, wie Kuschel es ausdrückte, verbuchten selbst höchstmoralische Instanzen auf der Anlage mein Verhalten unter der Rubrik »geschieht ihm recht«. Walther ist inzwischen weggezogen, und ich habe mir das Rauchen abgewöhnt.

Nun habe ich gewissermaßen meinen ersten Job. Dummerweise gibt es keinen Auftraggeber, was die Wirtschaftlichkeit der Detektei weiterhin fraglich erscheinen lässt.

Das Haus an der Lohstraße liegt neben einem Discounter. Ich parke den Benz auf dem Kundenparkplatz und nehme mir vor, im Anschluss vom Pfandgeld noch ein Brot zu kaufen.

Der Name ist in ein kleines Messingschild graviert. Nachdem ich geklingelt habe, frage ich mich, wie Wolles Vermieter wohl auf mein Anliegen reagieren wird. Kurt Martens Misstrauen überdauert kaum die Begrüßung, dann schenkt mir der untersetzte Mittfünfziger mit Halbglatze das von Tom in Aussicht gestellte Vertrauen.

»Wolle, ich meine Herr Lodzinski, war ein anständiger Kerl«, sagt er und greift nach einem Schlüssel, der, wie darauf vorbereitet, mittig auf einem ansonsten leeren Regal liegt.

»Schmeißen Sie ihn einfach in den Briefkasten, wenn Sie fertig sind. Hat die Polizei auch gemacht.«

»Haben sie gesagt, ob sie wiederkommen wollen?«

»Nee, die sind durch«, er senkt den Blick, »gibt es denn einen Grund zu der Annahme, dass ihm jemand was angetan haben könnte? Ich meine, erst kommt die Polizei, jetzt Sie …«

»Keine Ahnung.«

Ich muss das Licht einschalten, als ich den schmalen Hausflur des kleinen Häuschens betrete. Alle Zimmertüren stehen offen, eine erdrückende Stille und das Gefühl von Einsamkeit schlagen mir entgegen. Es riecht muffig, nach Feuchtigkeit und Schimmel. Manolo inspiziert schnüffelnd die Wohnung, verschwindet in einem der hinteren Räume. Ich betrete das Zimmer zu meiner Rechten. Ein blecherner Herd und ein maroder Spülenschrank bilden die Küchenzeile. Ich öffne den Rollladen und setze mich an einen kleinen Resopaltisch. Vor mir steht eine halbvolle Kaffeetasse. Auf der Oberfläche haben sich erste Schimmelkulturen gebildet.

Wie viele Stunden haben wir uns unterhalten? Ich habe sie nicht gezählt, nur als angenehme Abwechslung empfunden. Und jetzt sitze ich hier, weiß überhaupt nichts von dir und wühle in deinem Leben. Ich frage mich, warum man mit einem Menschen, den man mag, nur gemeinsam auf der Oberfläche treibt. Stundenlang, sinnlos, ohne Ziel und ohne jemals in die Tiefe zu blicken.

Aus dem kleinen Schrank gegenüber sind die Schubladen halb herausgezogen, eine Tür steht offen und gibt den Blick auf Kochgeschirr frei. Ich öffne die Türen des Hängeschrankes. Kaffeetassen, alle mit Werbeaufdrucken versehen oder modisch der Zeit enteilt. Daneben ein Stapel alter Rechnungen und Werbeprospekte. Ich gehe in den nächsten Raum, öffne auch hier die Rollläden. Kleine Staubpartikel tanzen im Licht der einfallenden Sonne. Sofa, Sessel, Tisch, ein alter Nussbaumschrank und ein Schreibtisch samt Stuhl mit zerrissener Rückenlehne. Es macht auf mich den Eindruck, als habe Wolles Mobiliar irgendwann einmal an irgendeinem Straßenrand gestanden. Ich spüre ein Ziehen in der Magengegend, fühle mich elend. Ich frage mich, was mich antreibt, denke für einen Moment nach, zu verschwinden und den Fall Lodzinski ebenfalls zu den Akten zu legen. Aber ich besitze keine Akten mehr, die ich wegstellen könnte. Ich verfüge nur über quälende Gedanken, die sich nicht abschalten lassen. Dann sehe ich Monitor und Drucker auf dem Schreibtisch, den Computer auf dem Fußboden daneben. Ich setze mich auf den Drehstuhl, der mit einem Knarzen auf die 78 Kilogramm schwere Belastung reagiert, drücke die Einschalttaste des Rechners und ziehe eine offene Lade unterhalb der Arbeitsplatte hervor. Es dauert fast fünf Minuten, bis das System einsatzbereit ist. Ein Anzeichen dafür, dass sich eine ganze Reihe von Software in Registry und Co. eingenistet und dort seine bremsende Wirkung entfaltet hat. Ich öffne den Dateibrowser und fühle mich bestätigt: Die Festplatte ist in acht Partitionen aufgeteilt mit Namen wie »Archiv«, »Recherche« oder »Bilder«. Mein Interesse gilt Wolles Recherchen. Nach einem Doppelklick auf den Ordner öffnet sich ein blütenweißes und komplett leeres Fenster. Ebenso verhält es sich zu meinem Erstaunen mit den meisten anderen Ordnern. Bis auf Internetbrowser, E-Mail-Client, eine Textverarbeitung und einige Grafiktools befindet sich keinerlei Software auf den Festplatten. Ich öffne den Internetbrowser auf der Suche nach Spuren. Vergeblich. Die Chronik der zuletzt besuchten Seiten ist leer. Irgendetwas stimmt mich misstrauisch, ohne dass ich sagen könnte, was es ist.

Wolle fuhr bei Wind und Regen stundenlang mit Fahrrad und Anhänger durch die Gegend, um leere Flaschen zu sammeln. Die Einrichtung der Wohnung mit »spartanisch« zu beschreiben wäre eine maßlose Übertreibung. Er sparte jeden Cent und leistete sich einen PC mitsamt Internetzugang, den er augenscheinlich kaum nutzte? Ich überprüfe die Browsereinstellungen und erlebe die nächste Überraschung. Wolle war sehr blauäugig im Netz unterwegs. Sämtliche Sicherungen sind deaktiviert, er akzeptierte Cookies und ließ auch das Abspeichern besuchter Websites zu. Dennoch sind die entsprechenden Verzeichnisse leer. Nirgendwo Cookies. Auf der anderen Seite ist ein Virenscanner im Hintergrund aktiv. Ich lehne mich zurück, suche nach einer Erklärung. Entweder hat er nach jeder Internetsitzung alle Spuren beseitigt, wozu kein Grund ersichtlich scheint, oder er hat den Rechner nie genutzt. Ein Blick in den Gerätemanager verrät mir, dass der Computer drei Jahre alt sein dürfte. Er könnte ihn geschenkt bekommen oder für kleines Geld gekauft haben. Ich schalte das Gerät ab, ziehe die Kabel an der Rückseite heraus und stelle ihn zur Mitnahme in den Flur. Trotz aller Zweifel könnte dieser PC Wolles Fenster zur Außenwelt gewesen sein.

Manolo hat mittlerweile neben mir Platz genommen und deutet mit einem langgezogenen Gähnen Langeweile an.

Ich öffne die oberen Türen des Nussbaumschranks und erstarre bei dem Anblick. Wie auf einem Altar ausgebreitet liegt da plötzlich ein Leben vor mir, von dem ich nicht die geringste Ahnung gehabt habe. Bilder von Wolle mit Medaillen um den Hals, einige Pokale, Berichte aus der regimeeigenen DDR-Zeitung »Neues Deutschland«, einmal sogar die Titelseite: Wolle Arm in Arm mit Erich Honecker. Ich habe nicht einmal gewusst, dass er im Osten aufgewachsen ist. Auf einem Samtkissen liegt eine Medaille. Ich nehme sie vorsichtig in die Hand und halte sie ins Licht. Für einen Augenblick setzt meine Atmung aus: Es handelt sich um eine Silbermedaille von den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, gewonnen mit der 4 x 200 Meter Freistilstaffel der DDR. Ich bekomme eine Gänsehaut. Dieser Wolle, der seinen Lebensunterhalt mit Flaschenpfand aufpäppelte, gehörte mal zu den besten Schwimmern der Welt. Ich streiche »versehentlich ertrunken« als Todesursache.

Hinter der nächsten Tür finde ich zwei Aktenordner. Ich lasse mich damit tief in das alte Sofa sinken. Die Krankenakte ist zum Bersten gefüllt. Ich blättere durch Atteste, Gutachten und Arztberichte. Wolle hatte alles penibel abgeheftet, sogar Medikamentenrechnungen und Terminzettelchen. Ich lege den Ordner auf den Tisch. Die nächste Akte enthält Rechnungen und Verträge. Gleich zu Beginn erfährt mein Misstrauen weitere Nahrung. Die Monatsabrechnungen eines Telefonanbieters belegen, dass Wolle eine Internet- und Telefonflatrate gebucht hat. Und das von knapp 400 Euro Sozialhilfe monatlich, wie ich den folgenden Kontoauszügen entnehmen kann. Mir fallen kleine Papierfetzen rund um die Klammer auf, als habe hier jemand Seiten herausgerissen. Ich überfliege die Rechnungen hinter dem nächsten Pappdeckel, mit dem Wolle Ordnung in seine Unterlagen brachte. Ein Beleg über den Kauf eines Fahrradschlauches aus dem vergangenen Jahr lässt mich schmunzeln. Der darauf folgende Computerausdruck ist der Kaufbeleg einer Festplatte, die er in einem Internetauktionshaus geschossen hatte. »500 Gigabyte Western Digital, NEU 49,90 Euro« steht dort. Als Kaufdatum ist der vierte Juni dieses Jahres angegeben.

In den drei Schubladen des Schranks befindet sich nur Krimskrams, ich gehe ins Schlafzimmer. Das Bett ist ordentlich hergerichtet, daneben steht ein Nachtschränkchen aus verblichenem Buchenholz, an den Ecken abgesplittert. Ich ziehe die Schublade auf und entdecke eine Zigarrenkiste. Darin befinden sich zu meiner Überraschung ein Stapel Geldscheine und einige Münzen. Wolles Flaschenpfand. Ich zähle das Papiergeld und staune: 1920 Euro. Ich lege alles wieder zurück und sehe mich in dem Zimmer um. In dem zweitürigen Kleiderschrank fällt mir ein Trainingsanzug in dunklem Blau auf. Auf der Jacke sind Hammer und Sichel eingestickt, das Symbol des Arbeiter- und Bauernstaates. Ich frage mich, weshalb er nie darüber gesprochen hat. Es musste ihn doch bis heute bewegt haben.

Nachdenklich schließe ich die Schranktür und blicke durch das Schlafzimmerfenster auf Wolles Fahrrad, das er mitten in dem kleinen Innenhof abgestellt hat. Wim hat Recht, der Hänger ist bis oben hin mit leeren Flaschen gefüllt. Und in einem weiteren Punkt hat er ebenfalls Recht: Es gibt eine Reihe von Unstimmigkeiten.

Aus dem vorderen Teil der Wohnung vernehme ich plötzlich das dumpfe Knurren meines Begleiters. Ich trete in den kleinen Flur, blicke auf den im Wohnzimmer stehenden Manolo. Seine Augen funkeln gefährlich, er fletscht die Zähne. Ich schieße herum und erschrecke.

4

Er steht direkt vor mir, sieht mich an. Die kleinen Augen liegen in tiefen Höhlen, darunter große Tränensäcke. Seine Haut wirkt unnatürlich gelb, graue Bartstoppeln ziehen sich über das Gesicht, seine Lippen sind spröde, an manchen Stellen aufgeplatzt. Neben dem linken Nasenflügel befindet sich ein dunkles Muttermal. Ich schätze sein Alter auf Anfang fünfzig. Er trägt ein viel zu großes, altmodisches Hemd mit kleinen Karos, die braune Hose ist völlig verdreckt.

»Ich dachte, die Polizei ist hier durch«, eröffnet er den Dialog.

»Ist sie auch. Mein Name ist Lukas Born, ich bin Privatdetektiv. Und wer sind Sie?«

»Stefan Lodzinski, ich kümmere mich um den Nachlass meines Bruders. Wer hat Sie beauftragt?« Er spricht leise und nachdrücklich. Ich atme tief durch, fühle mich nicht sonderlich wohl in meiner Haut. Manolo hat mittlerweile registriert, dass ich alles im Griff habe, und breitet sich umständlich auf dem Fußboden aus.

»Mich hat niemand beauftragt. Ich kannte Ihren Bruder, wir haben uns oft unterhalten. Ich möchte mir ein Bild davon machen, wie er gelebt hat.«

»Ein Schaulustiger.« Er schnaubt verächtlich, dann tritt er ganz dicht an mich heran. Seine Schnapsfahne ekelt mich an. »Nichts weiter?«

»Es gibt«, ich zögere, suche nach den richtigen Worten, »gewisse Ungereimtheiten, denen ich nachgehen möchte.«

Sein Gesichtsausdruck verändert sich. Er senkt den Kopf, denkt einen Moment nach. Dann wirkt er plötzlich entschlossen.

»Das Geld im Schlafzimmer gehört Ihnen. Mein Bruder wollte Sie davon engagieren.«

»Nein«, entfährt es mir spontan.

Es klingt völlig abwegig. Ich weigere mich, zu glauben, so fremd auf ihn gewirkt zu haben. Lodzinski lässt mich hilflos stehen, geht ins Wohnzimmer und setzt sich auf das Sofa. Manolo hebt müde die rechte Augenbraue, knurrt einmal kurz und schläft wieder ein.

»Warum wollte Ihr Bruder mich beauftragen?«

»Er hat oft von Ihnen gesprochen. Ich denke, er mochte Sie.«

»Ich weiß so gut wie nichts über Wolfgang«, antworte ich fast apathisch und frage mich im selben Moment, warum mir das peinlich ist. Er hätte reden können. Über alles.

»Wolfgang und ich sind in Stadtroda aufgewachsen. Das ist ein kleiner Ort in Thüringen, in der Nähe von Jena. Er war sehr sportlich, das ist schon in der KJS aufgefallen. So nannten wir die Sportschulen für Kinder und Jugendliche. Im Schwimmen war er der Beste seines Jahrgangs, die Schwimmstufe drei hat er mit neun geschafft und das unter zweieinhalb Minuten. Er durchlief sehr schnell die Förderstufen eins und zwei, kam dann mit vierzehn zum SC Motor Jena. Wolfgang holte später sechs Meistertitel in der DDR, war Vizeeuropameister über 400 Meter Freistil und gewann 1988 in Seoul Bronze über 200 Meter Freistil und Silber in der Staffel. Ich nehme an, das wissen Sie bereits.« Er deutet auf den Nussbaumschrank.

»Ja. Und auch, dass Ihr Bruder ertrunken ist.«

Er lächelt gequält.

»Das behauptet die Polizei.«

»Ein Baggersee ist tückisch. Da kann es selbst erfahrene Schwimmer treffen. Noch dazu in seinem Zustand. Sie haben die Ermittlungen eingestellt. Ihr Bruder war krank?«

Ich halte die Frage im selben Augenblick für absurd, auch wenn Wim etwas anderes behauptete. Wolle war ein bisschen klein geraten, trug oft eine unnatürliche Röte im Gesicht, machte aber ansonsten einen körperlich soliden Eindruck. Ich ärgere mich über meinen Mangel an Empathie. Warum habe ich mich nie eindringlicher nach seiner Gesundheit erkundigt?

»Er wurde vom Regime krank gemacht. Es wurde systematisch gedopt und das bereits im Kindesalter. Vom ersten Tag an beim SC Motor Jena bekam er die »blauen Bohnen«, so nannten die Sportler diese Pillen. Sie mussten sie im Beisein ihrer Trainer schlucken, durften mit niemandem darüber reden. Man sagte ihnen, es handele sich um Vitaminpräparate, sie würden davon groß und stark. Groß und stark«, er lacht zynisch, »stark stimmt, das Anabolikum führte zu enormem Muskelaufbau. Aber auch zu Wachstumsstörungen. Und das war noch das geringste Übel. Die Nebenwirkungen waren enorm, alle wussten das, nahmen es aber für ihren Erfolg und das Ansehen der Deutschen Demokratischen Republik in Kauf. Es gab sogar Todesfälle, auch das wurde in Kauf genommen und verschwiegen. Viele der damaligen Spitzensportler sind heute nur noch körperliche Wracks. Wolfgang litt unter Bluthochdruck, seine Leber war stark geschädigt, und vor einem Jahr wurde Prostatakrebs festgestellt.«

Manolo gibt seltsame Geräusche von sich und fährt sich mit der Zunge über das Maul. Er träumt offenbar von einem saftigen Steak. Ich frage mich, worauf Lodzinski hinauswill.

»Haben Sie mit der Polizei gesprochen?«

Er zögert, schaut einige Sekunden aus dem Fenster.

»Eine Kommissarin namens Julia Born hat die Ermittlungen geleitet, kennen Sie die Dame vielleicht?«

Ich nicke.

»Sorg dafür, dass wenigstens dein Kühlschrank voll ist, wenn ich Bastian am Wochenende bringe.«

»Haben Sie ihr dasselbe erzählt wie mir?«, hake ich nach.

»Nein. Es war nur ein Telefonat. Sie wollte mir keine Auskünfte geben, hat mich abgewimmelt, gesagt, dass es keine weiteren Ermittlungen geben wird, solange ich nicht persönlich erscheine und Gründe dafür vorbringe.«

Recht hat sie, denke ich. Die Obduktion hat zwar die angesprochenen Spätfolgen des Dopings bestätigt, aber nicht die geringsten verwertbaren Hinweise auf eine Gewalttat gebracht.

»Sie glauben, dass Ihr Bruder ermordet wurde.«

»Sie doch auch.«

»Das habe ich nicht gesagt. Es gibt viele dieser Dopingopfer. Aber nicht alle werden ermordet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Anhaltspunkt geben könnten.«

»2004 kam es zu einer Sammelklage von Dopingopfern gegen einen Pharmakonzern aus Jena, der kurz nach der Wende von einem westlichen Pharmariesen geschluckt wurde. Den meisten wurden Entschädigungssummen bezahlt oder sie erhalten seitdem eine Art Rente. Mein Bruder nicht. Er begann nach dem Mauerfall, seine Probleme wegzutrinken. Ein gefundenes Fressen für die Gutachter, die Bluthochdruck und Leberschäden darauf zurückführten. Er ging leer aus, bezieht seitdem Sozialhilfe. Wolfgang wollte sich damit nicht abfinden, er hatte es sich in den Kopf gesetzt, die Täter in einem Zivilprozess zur Rechenschaft zu ziehen. Das wurde für ihn zur Manie, er hat pausenlos recherchiert, mit Opferverbänden und Selbsthilfegruppen in Kontakt gestanden.«

»Moment, er muss doch wissen, von wem er das Zeug bekommen hat.«