11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Grafit Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein mysteriöses Vermächtnis, ein ungeklärter Mord und ein Biograf auf den Spuren seiner eigenen Vergangenheit Der Berliner Biograf und Ex-Polizist Tom Berger erhält einen geheimnisvollen Brief: Es ist eine Kopie des Testaments der Industriellenwitwe Flora Meininger, in dem er als Alleinerbe geführt wird. Rätselhaft, denn er kennt diese Frau nicht. Er beginnt zu recherchieren und findet heraus, dass Flora Meininger seit Jahrzehnten unter falscher Identität lebt und unter dringendem Mordverdacht steht. Berger begibt sich auf die Spuren seiner eigenen Vergangenheit – ohne die tödliche Bedrohung für sein Leben zu erkennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

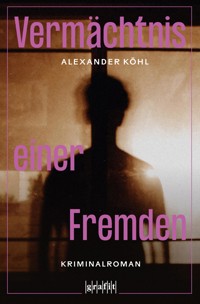

Alexander Köhl

Vermächtnis einer Fremden

Kriminalroman

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2023 by GRAFIT in der Emons Verlag GmbH

Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln

Internet: http://www.grafit.de

E-Mail: [email protected]

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: finken & bumiller | buchgestaltung und grafikdesign, unter Verwendung des Bildmotivs unsplash/isai ramos

Lektorat: Nadine Buranaseda, typo18, Bornheim

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

eISBN 978-3-98708-010-4

Alexander Köhl, 1965 in Aschaffenburg geboren, war nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre viele Jahre Unternehmer. Heute ist er als freier Autor tätig und lebt mit seiner Frau in der Nähe seines Geburtsortes. Neben zahlreichen Kriminalromanen veröffentlicht Köhl auch Krimikurzgeschichten und Biografien.

Ein ewig Rätsel ist das Leben und ein Geheimnis bleibt der Tod.

Niemand wusste, dass sich Manfred Lehmann auf der Insel aufhielt.

Die Maschine aus Berlin landete pünktlich um dreizehn Uhr fünfunddreißig auf dem Flughafen von Palma de Mallorca. Nachdem der Shuttlebus die Passagiere am Gate abgesetzt hatte, folgte Lehmann dem Strom der Reisenden zur Gepäckausgabe. Dort sah er ihn wieder. Den Mann, dessentwegen er angereist war. Der Mann wirkte älter als auf dem Foto im Internet.

Es dauerte nicht lange, bis sich das Gepäckförderband mit einem satten Ruck in Bewegung setzte. Sofort gab es das übliche rummelplatzartige Gedränge. An der ersten Kurve hinter dem Ausgabeschacht stand eine vierköpfige Frauengruppe. Daneben ein Familienvater, der Mühe hatte, seinen Sohn davon abzuhalten, auf dem Band mitzufahren. Zuerst trudelten Kinderwagen, Golftaschen und Kisten mit Vorsicht-zerbrechlich!-Aufklebern ein, dann die ersten Taschen und Koffer.

Im Sekundentakt nahmen die Passagiere ihr Gepäck vom Band. Schließlich langte auch der Mann nach einem kleinen Rollkoffer. Gepäck für eine Nacht. Ein Indiz dafür, dass er plante, am nächsten Tag zurückzufliegen.

Manfred Lehmann beobachtete, wie der Mann, seinen Koffer hinter sich herziehend, auf den Ausgang zusteuerte. Als auch er sein Gepäck in Empfang genommen hatte, begab er sich zum Schalter des Mietwagenverleihs. Es war das erste Mal, dass er darauf verzichtete, sich von Fernando abholen zu lassen.

Er hatte nicht gedacht, dass er so bald wiederkäme. Doch die Umstände ließen ihm keine andere Wahl. Rosie hatte er gesagt, er müsste verreisen. Als sie wissen wollte, wohin, hatte er sie belogen. Er müsse kurzfristig für den Parteivorsitzenden einspringen und zu einer Konferenz nach Philadelphia, hatte er gesagt.

Vom Flughafen aus fuhr er nach Palma de Mallorca. Im Supermarkt von Porreres wollte er sich nicht blicken lassen. Am besten war, so wenigen Leuten wie möglich über den Weg zu laufen, die ihn kannten.

Im El Corte Inglés in der Avenida de Jaume III deckte er sich mit Lebensmitteln für die nächsten Tage ein. Im Einkaufswagen landeten Mineralwasser, drei Flaschen Rioja, ein Pfund Tomaten, Butter, Brot, Wildpastete, Jamón de pata negra und ein Stück Queso Manchego. Ohne Rosie musste er sich mit kalten Speisen begnügen. Nur die wenigsten Männer seiner Generation wussten, wie man sich etwas auf dem Herd zubereitete.

Da er das Nachrichtenmagazin im Flugzeug liegen gelassen hatte, kaufte er im Kiosk des Einkaufszentrums eine deutschsprachige Tageszeitung. In dem Café an der Straßenecke überflog er einige der Artikel. Auch hier kaum etwas, das er nicht bereits wusste. In den USA hatte der polternde Immobilienmogul die Präsidentschaftswahl gewonnen, auch in Deutschland waren laut Wahlbarometer sogenannte Populisten auf dem Vormarsch.

Er verließ Palma de Mallorca über die Ma-19 in südöstliche Richtung. Der Temperaturanzeige nach herrschten im Freien achtzehn Grad. Er ließ das Seitenfenster herunter und sog die Luft tief in die Lungen. Diesmal löste das salzige Aroma nicht das befreiende Gefühl in ihm aus, das er von früheren Besuchen her kannte.

An der Küste reflektierte die Meeresoberfläche die Strahlen der kräftigen Herbstsonne. Die weitere Fahrt führte durch eine karge und nur spärlich besiedelte Ebene vorbei an Llucmajor ins Landesinnere.

Nach knapp vierzig Minuten erreichte er Porreres. Vor sieben Jahren hatten sie die Finca am Ortsrand gekauft. Anfangs haderten sie noch mit dem hohen Preis. Doch ihnen war wichtig gewesen, ein Refugium zu finden, das weit entfernt vom Trubel der Touristenhochburgen lag. Ruhig war es in Porreres nach wie vor und die Immobilienpreise auf den Balearen entwickelten sich seit Jahren explosionsartig. Daher hatten sie mit dem Kauf alles richtig gemacht.

Die Sonne blendete ihn, während er das Holztor an der Einfahrt des Grundstücks öffnete. Nachdem er es am Holm fixiert hatte, blickte er sich nach allen Seiten um. Keine Menschenseele weit und breit. Zügig fuhr er den mit Zypressen gesäumten Weg zum Haus entlang. Im Rückspiegel sah er, dass die Reifen Staubwolken vom ausgedörrten Boden aufwirbelten.

Der Carport war von ihrem eigenen Fahrzeug belegt. Deshalb parkte er den Mietwagen auf dem geschotterten Platz vor dem ehemaligen Schafstall.

Beim Aussteigen fiel ihm auf, dass sich dort wieder ein Hund zu schaffen gemacht hatte. In der Erde vor dem Holzverschlag klaffte ein Loch von etwa zwanzig Zentimetern Durchmesser. Offenbar hatte das Tier versucht, sich auf der Suche nach etwas Fressbarem ins Innere des Stalls durchzugraben.

Fluchend trug er die Einkäufe ins Haus. Er schaltete den Kühlschrank ein, verstaute die Nahrungsmittel und überlegte, was er gegen die streunenden Köter unternehmen könnte. Vielleicht ein paar Giftköder auslegen.

Diesmal musste er das Haus eigenhändig aus dem Winterschlaf wecken. Fensterverschläge öffnen, den Wasserzulauf aufdrehen, Feuerholz aus dem Schuppen holen und das Bett mit Wäsche beziehen.

Anschließend stellte er sich im Schlafzimmer vor die Wand mit dem Stillleben. Er nahm das Gemälde vom Nagel und deponierte es auf dem Bett. Dann öffnete er den Wandtresor. Ihm entnahm er das Einzige, was darin lagerte – seine alte Makarow samt Munition. Beides hatte er schon vor Jahren auf die Insel geschmuggelt.

Als Nächstes wickelte er die zerlegte Waffe aus dem Leinentuch und legte die Einzelteile auf die Kommode. Mit routiniertem Griff setzte er den Schlitten ein. Er bestückte das Magazin mit Patronen und schob es in das Griffstück.

Mit der geladenen Pistole trat er ins Freie. Vor der Veranda platzierte er leere Konservendosen auf dem Boden. Er gab fünf Probeschüsse darauf ab, von denen vier ihr Ziel erreichten. Zufrieden mit der Trefferquote, kehrte er ins Haus zurück.

In der Küche holte er sich ein Glas Mineralwasser und setzte sich im rustikal eingerichteten Sala de Estar ans Fenster. Er trank einen Schluck und ließ den Blick über die Landschaft schweifen. Als er sieben oder acht Jahre alt gewesen war, hatte sein Großvater ihm einmal zu erklären versucht, welche Bedeutung Land für die Menschen hatte. »Es ist das Wichtigste was wir haben, merk dir das, mein Junge.« Derselbe Großvater – das erfuhr er allerdings erst Jahrzehnte später – hatte eine Weile im Gefängnis gesessen, weil er mithilfe gefälschter Dokumente Ahnungslosen in Brandenburg Land verkaufte, das er nicht besaß. Abgesehen von dem traurigen Umstand, dass sein Großvater nur ein halbseidener Betrüger war, hatte er mit seinem Merksatz nicht einmal recht gehabt. Zeit ist das Wichtigste, das wir haben, hätte er sagen müssen. Nur hätte er mit Zeit keine Leute betrügen können.

Apropos Zeit, die wollte er sich bei der anstehenden Mission nehmen. Er hatte beschlossen, ein paar Tage länger in Porreres zu bleiben. Gleich wieder abzureisen, würde Verdacht erregen, zumindest bei seinem nächsten Nachbarn. Die Finca von Hugo Hernandez lag zwar über dreihundertfünfzig Meter Luftlinie entfernt, Hernandez war sicher trotzdem nicht entgangen, dass er da war.

Er verscheuchte Hugo Hernandez aus seinen Gedanken und richtete den Blick auf den gegenüberliegenden Hang. Der hohe Anteil an Eisenoxid verlieh der Erde einen rötlichen Ton. Auf einmal meinte er, jemanden zwischen den Olivenbäumen stehen zu sehen. Einen Mann, dessen Silhouette der des Mannes am Flughafen glich. Sollte er sich etwa getäuscht haben? Wusste der Mann doch, wer er war und dass er in diesem Haus wohnte?

Manfred Lehmann fuhr sich über die Augen, blinzelte ein paarmal. Als er erneut zum Hang hinübersah, war die Gestalt verschwunden. Seine Sinne hatten ihm nur einen Streich gespielt. Nun galt es, die Gedanken in konstruktive Bahnen zu lenken. Unsicherheit konnte er sich nicht leisten. Dafür gab es auch keinen Grund. Hier und jetzt herrschten ideale Bedingungen. Die Finca lag abgeschieden und das Areal war groß genug, die Angelegenheit ein für alle Mal zu regeln. Dass das Anwesen einmal solch einem Zweck dienen würde, hatte er beim Kauf nicht ahnen können. Damals hatte er auch noch geglaubt, nie mehr von der alten Geschichte zu hören.

Als die Sonne hinter dem Hang untergegangen war, hatte er den Mann lange genug warten lassen. Er nahm das Telefon zur Hand und wählte die Nummer des Hotels. Vom Rezeptionisten ließ er sich ins Zimmer des Mannes durchstellen.

Er verzichtete auf eine Begrüßung, nannte dem Mann die Adresse. Dann wies er ihn an, sich einen Mietwagen zu nehmen und sich sofort auf den Weg zu machen.

Fünfundzwanzig Tage zuvor

1

Gedämpfte Stille. Sie nahm sich Zeit für das Haus, durchquerte Raum für Raum. Ein letztes Mal. Im Schlafzimmer warf sie einen Blick auf das abgezogene Bett und schloss das gekippte Fenster. Das Gästezimmer hatte sie seit Monaten nicht mehr betreten. Ein Stockwerk tiefer rückte sie im Esszimmer die Stühle ordentlich an den Tisch. Anschließend ging sie in den Salon. Dort strich sie sanft über den kapitolinischen Dornauszieher. Die Oberfläche der Alabasterstatue, die sie und Georg von ihrer Hochzeitsreise aus Volterra mitgebracht hatten, fühlte sich glatt und kühl an. In der Küche stand der Kühlschrank einen Spaltweit offen. Die Einsatzböden waren ausgeräumt und mit Essigwasser ausgewaschen, das Gefrierfach abgetaut.

Nach dem Rundgang begab sie sich ins Wohnzimmer. Sie setzte sich in den Ohrensessel und schaute durch die Terrassentür in den Garten. Wie immer dasselbe friedliche Bild: der mit Seerosen gespickte Teich, die japanische Zierkirsche, die Hängeulme, der Trompetenbaum, die wuchtigen Rhododendronbüsche und überall verteilt auf dem frisch gemähten Rasen Terrakottakübel mit getrimmten Buchsbäumen in Zapfenform.

Die Aussicht auf den Garten hatte sie schon immer genossen, auch dass ihr bei solchen Gelegenheiten meist Luna auf den Schoß gesprungen war.

Das war das Einzige, das ihr in den letzten Tagen schwergefallen war – die Katze im Tierheim abzugeben. Die anderen Vorkehrungen hatte sie weitgehend emotionslos getroffen, ihre Haushälterin Martha entlassen und Robert, den Gärtner. Sie hatte Dr. Wolf aufgesucht und ihr Testament aufgesetzt. Am selben Tag hatte sie die Zeitung abbestellt, Versicherungen und Telefonanschluss gekündigt. Ihre Kleidung hatte sie in ein Obdachlosenkaufhaus in der Stadt gegeben. Bis auf die Unterwäsche, die hatte sie in die Mülltonne geworfen. Strom und Gas hatte sie angemeldet gelassen. Da sie ihn nicht persönlich kannte, konnte sie nicht wissen, was er mit dem Haus vorhatte. Darin einziehen oder es verkaufen.

Früher hätte sie sich nicht einmal träumen lassen, eines Tages in einem Anwesen wie diesem zu leben. Dafür hatte sie auch einen Preis gezahlt. Rückblickend hätte sie manches anders gemacht. Selbst wenn die Konsequenz gewesen wäre, auf ein hohes Maß an Wohlstand verzichten zu müssen. Eines allerdings würde sie immer wieder tun. Mit einem Mal hatte sie die Szene vor Augen. Der Wald, der Mann, das viele Blut. Sofort wischte sie den Gedanken an diesen Nachmittag beiseite.

Eine Krähe ließ sich an einer Pfütze auf den Terrassenfliesen nieder. Eine Weile beobachtete sie den Vogel, der sich am Nass labte. Auf einmal hob die Krähe den Kopf, als würde sie sie ansehen. Drei, vier Sekunden verharrte sie in der Haltung, bevor sie sich in die Luft schwang.

Den Kopf in den Nacken gelegt, verfolgte sie die Flugbahn des Vogels, bis er im grauen Himmel verschwand. Dann musste sie wieder an ihn denken. Was, wenn etwas auf dem bürokratischen Amtsweg schieflief? Dass man ihn beispielsweise wegen einer Schlamperei nicht informierte. Welch Katastrophe! Doch warum sollte ausgerechnet in ihrem Fall einer der Beteiligten einen Fehler begehen? Verärgert über ihre plötzliche Besorgtheit, versuchte sie, die Vorstellung zu verdrängen. Andererseits konnte es nicht schaden, auf Nummer sicher zu gehen. Ein Fingerzeig würde genügen. Mehr an Information brauchte es nicht. Lange Zeit hatte sie erwogen, ihm die Wahrheit zu schreiben, und sich dagegen entschieden.

Seufzend erhob sie sich und lief zum Sekretär. Sie verfasste eine einzige handschriftliche Zeile. Als Nächstes kopierte sie das Testament auf Georgs altem Kopiergerät. Brief und Kopie steckte sie in einen Umschlag.

Als sie vom Briefkasten zurückkehrte, fühlte sie sich, als wäre eine Last von ihren Schultern gefallen. Nun war die Zeit gekommen. Im Kamin entfachte sie mit Zeitungspapier und Holzspänen ein Feuer. Ihm überließ sie die letzten Unterlagen. Die Dokumente, die niemanden etwas angingen.

Während die Flammen auf die Dokumente übergriffen, holte sie die gerahmte Fotografie vom Vertiko. Mit der Aufnahme in den Händen ließ sie sich wieder im Ohrensessel nieder. Sie blickte hinaus in den Garten. Schließlich griff sie zu dem Becher auf dem Beistelltischchen, den sie am Morgen in der Küche gefüllt hatte. Sie leerte ihn in einem Zug.

2

Die Stimme war ihm während der letzten Besuche immer vertrauter geworden. Tom Berger blickte vom Diktafon auf dem Tisch zum Gesicht seines Gegenübers. Dass Claus von Bohnstedt in Kürze seinen dreiundachtzigsten Geburtstag feierte, sah man ihm nicht an. Er verfügte noch über einen vollen Schopf grau meliertes Haar, in seine gebräunte Gesichtshaut gruben sich nur wenige Falten. Bei ihrem Kennenlernen vor drei Wochen hatte Tom den Mann auf Mitte siebzig geschätzt.

Claus von Bohnstedt räusperte sich und kontrollierte den Sitz seines Krawattenknotens, bevor er berichtete, dass er vor etwa dreißig Jahren auf dem Weingut Elverdeen in Stellenbosch mit einer schwarzen Erntehelferin ein Kind gezeugt hatte. Es belastete ihn moralisch schwer, sagte er, seine Tochter Josie niemals seiner Mutter vorgestellt zu haben. Als das Mädchen in Kapstadt zur Welt kam, war Claus von Bohnstedts Vater bereits verstorben. Seine Mutter lebte noch drei Jahre. Dann starb auch sie, ohne von der Existenz ihrer zweiten südafrikanischen Enkelin erfahren zu haben.

Soweit sich Tom erinnerte, hatte Claus von Bohnstedt über »seinen Fehltritt und den dunklen Fleck in seiner Vita« bereits Mitte der dritten und zu Beginn der vierten Interviewsitzung gesprochen. Dass sich Kunden in ihren Erzählungen wiederholten, kam häufig vor. Schließlich dauerten die biografischen Interviews, die er mit ihnen führte, in Summe zwischen zehn und fünfzehn Stunden. Da war es verständlich, dass die Interviewten über das Erlebte nicht in chronologischer Reihenfolge berichteten, manches mehrmals erzählten und dafür Bedeutungsvolles wegließen, das sie Tom später nachreichten. So funktionierten eben Gedächtnis und Erinnerung. Assoziativ und lückenhaft, nicht jederzeit abrufbar wie Daten auf der Festplatte eines Computers.

Geboren wurde Claus von Bohnstedt 1935 in Hamburg. Weitgehend behütet wuchs er mit seinen beiden älteren Geschwistern bei seinen Eltern im Stadtteil Eppendorf auf. Dann brach der Krieg aus. Im Juli 1943 überlebte die Adelsfamilie nur um Haaresbreite den zerstörerischen Luftangriff der alliierten Streitkräfte auf die Hansestadt. Ausgebombt und um den Großteil ihres Besitzes gebracht, fanden die von Bohnstedts Unterschlupf bei Verwandten an der Nordsee.

Nach Kriegsende absolvierte Claus von Bohnstedt in Kiel eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann. Er machte seinen Abschluss mit Auszeichnung und blieb der Reederei KKS Neptun noch über fünfzehn Jahre als Angestellter treu. Mitte der sechziger Jahre verliebte er sich in eine junge Kollegin aus seiner Abteilung. Mit romantischen Plänen für die Ewigkeit hielt er um Hedwig Peines Hand an. Die Umworbene willigte ein und löste die Verlobung wieder.

Claus von Bohnstedt dachte, vor Liebeskummer sterben zu müssen. In Kiel, wo ihn jede Ecke und jeder Stein an Hedwig erinnerte, wollte er nicht länger bleiben. Er kündigte bei der Reederei mit dem Vorsatz, einige Monate die Welt zu erkunden. Er glaubte, in der Ferne vielleicht eher emotional Abstand von Hedwig nehmen zu können.

Aus einigen Monaten wurden über vier Jahrzehnte. Abgesehen von einigen kurzen Besuchen kehrte Claus von Bohnstedt erst 2005 endgültig in seine Heimat zurück. Als wohlhabender Mann. Auch das mit dem Abstandnehmen hatte geklappt. Denn in Südafrika verliebte er sich in die Tochter eines Winzerehepaars. Es war die zweite große Liebe seines Lebens und das zweite Mal, dass er den Mut aufbrachte, eine junge Frau zu bitten, mit ihm den Bund der Ehe zu schließen. Diesmal wurde er nicht enttäuscht. Er heiratete Eden Elverdeen am 12. Februar 1971 auf dem Standesamt in Stellenbosch.

Die Jahre davor bereiste er über ein halbes Dutzend süd- und lateinamerikanischer Länder. 1963 traf er mit einem Handelsschiff in Rio de Janeiro ein. Nach mehrwöchigem Aufenthalt dort reiste er mit dem Bus weiter durch Brasilien, Uruguay, Argentinien, Chile bis in den Norden nach Peru. Er wanderte in den Anden und besuchte Machu Picchu, noch bevor der Massentourismus die Inkastätte für sich einnahm. In Santiago de Chile machte er längere Zeit Station. Dort war er für ein deutsches Unternehmen tätig, dem im Nachhinein Verbindungen zur Colonia Dignidad nachgesagt wurden.

Nach zwei Jahren in Chile zog er nach Mexiko. In Acapulco arbeitete er in einer Hotelbar. In einer Nachtschicht lernte er schließlich einen Gast kennen, der ihm einen Job in einem Hotel in Kapstadt anbot. Er entschloss sich, das Angebot anzunehmen und weiterzuziehen.

Im Four Valentines brachte er es mit seinem kaufmännischen Geschick bald zum stellvertretenden Restaurantleiter. In der Position lernte er bei einer Weinverkostung seine spätere Frau Eden kennen, die damals für das Weingut ihrer Eltern den Verkauf managte.

Während der ersten Ehejahre kamen die gemeinsamen Kinder Lucas und Nelly zur Welt. Im Sommer 1980 starben Claus von Bohnstedts Schwiegereltern auf tragische Weise bei einem Autounfall. Ab da übernahmen seine Frau und er die Leitung des Weinguts. Weitere Jahre vergingen, der wirtschaftliche Erfolg blieb ihnen treu. Eines Tages begann Claus von Bohnstedt eine Affäre mit einer Erntehelferin. Er wollte die Beziehung bereits beenden, da wurde die Frau schwanger. Sie weigerte sich, den Fötus abzutreiben.

Untreue hätte Eden Elverdeen ihrem Ehemann vielleicht noch verziehen, aber nicht, dass er ein Kind mit der anderen – und noch dazu schwarzen – Frau erwartete. Die Scheidung erfolgte im selben Jahr. Eden Elverdeen wollte einen öffentlichen Skandal vermeiden. Deshalb wurde Claus von Bohnstedt großzügig ausbezahlt, mit der Auflage, Südafrika zu verlassen. Daraufhin kehrte der untreue Winzer zurück nach Deutschland. So weit die Kurzversion von Claus von Bohnstedts Biografie.

Das, was ihm der Mann aufs Band gesprochen hatte, klang wie eine Mischung aus Abenteuerroman und Lebensbeichte. Vergleichbar turbulent verlief bislang kein Leben seiner Kunden. Darauf kam es auch nicht an. Jede Lebensgeschichte ist interessant und wert, erzählt zu werden. So lautete auch Toms Berufsmotto.

Als Claus von Bohnstedt nicht mehr weitersprach, drückte Tom die Stopptaste des Diktafons.

»So, Herr von Bohnstedt, ich glaube, mit der heutigen Interviewsitzung habe ich erst einmal genug Material.«

»Ich denke, Ihnen auch alles Wichtige erzählt zu haben, Herr Berger.« Claus von Bohnstedt nickte und fuhr sich durch das dichte grau melierte Haar.

»Gut, und falls mir beim Schreiben etwas unklar sein sollte, melde ich mich per E-Mail oder rufe Sie an.«

»Und wie geht es dann weiter?«

Das hatte er Claus von Bohnstedt bereits im ersten Gespräch erklärt.

»Im nächsten Schritt transkribiere ich die Aufnahmen, die wir gemacht haben«, wiederholte er. Schließlich wussten die meisten Menschen nur wenig über den Entstehungsprozess einer Biografie. »Da ist der Stoff natürlich noch völlig ungeordnet. Anschließend erstelle ich ein Probekapitel, das wir im Detail besprechen sollten. Dabei geht es in erster Linie nicht so sehr um den Inhalt, sondern darum, ob ich den richtigen Ton treffe. Es ist wichtig, dass die Leser Sie als Erzähler wiedererkennen. Darin unterscheidet sich eine Biografie von einem literarischen Text.«

Ein Lächeln huschte über Claus von Bohnstedts Lippen. »Und danach fangen Sie an, das ganze Buch zu schreiben.«

»Erst wenn Sie mit dem Probekapitel zu hundert Prozent zufrieden sind. Ja, dann erstelle ich die erste Fassung Ihrer Biografie. Und wenn der Text rund ist, fügen wir nach Ihren Wünschen Fotografien und Dokumente ein. Dann geht’s ab in den Druck.«

3

An der Frontseite der ehemaligen Nähmaschinenfabrik waren nur wenige Fenster beleuchtet. Tom betrat das Gebäude wie immer durch den Haupteingang. Im Dunkeln tastete er an der Wand nach dem Lichtschalter. Das typisch magnetisch klingende Klacken ertönte und die Kugellampen tauchten das geflieste Treppenhaus in gelbstichiges Licht.

Aus dem Schlitz seines Briefkastens lugten einige Briefumschläge. Post der letzten Tage. Er entnahm sie und bestieg den alten Lastenaufzug, der ihn ins oberste Stockwerk beförderte.

Als Tom die Tür zum Loft aufschloss, hörte er nebenan das Bellen des Gentlemans. Ein einjähriger Boxerrüde, den seine Nachbarin als Hommage an Henry Maske so rief.

Mia Bognár war Fotografin. Mit achtundzwanzig hatte sie sich in der Szene bereits einen Namen gemacht. Als professionelle Allrounderin deckte sie fast die gesamte Genrepalette ab: Porträt, Event, Animal, Fashion, Food, Landscape, Industry, Street und Architecture. Mittlerweile konnte sie unter Anfragen wählen. Selbst Größen aus Show und Politik hatte sie schon vor der Kamera gehabt. Zu den Porträtierten gehörten Seeeds Peter Fox, Judith Holofernes von Wir sind Helden, die Schauspieler Stipe Erceg und Corinna Harfouch, Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit und einige andere.

Bei Mia wohnte er zur Untermiete. Während sie ihr Studio und ihre Wohnräume im parkseitigen Flügel der Fabriketage hatte, befand sich sein kleines Reich im zur Kreuzbergstraße hin gelegenen Teil. Die Dachterrasse nutzten sie gemeinsam. Von dort genoss man einen grandiosen Blick auf den Viktoriapark bis hin zu Schinkels Nationaldenkmal für die Befreiungskriege.

Tom warf seine Jacke über die Lehne des Ledersessels, da hörte er zum zweiten Mal Belllaute. Der Gentleman allein zu Hause? Konnte er sich nicht vorstellen. Der junge Hund hatte nämlich Angst vorm Alleinsein. Und als er sich noch fragte, ob der Gentleman in dieser Hinsicht an diesem Abend Premiere feiern musste, vernahm er durch die Wand Mias rauchige Stimme.

Hin und wieder spielte er den Hundesitter, wenn Mia zu einem Shooting unterwegs war. Das tat er gern, aber noch lieber würde er sich um jemand anderen kümmern.

In der Küche schenkte er sich ein Glas Rotwein ein. Ein Cuvée aus Syrah, Grenache und Mourvèdre, das ihm der Weinhändler in der Eisenacher Straße empfohlen hatte. Er nahm das Glas von der Arbeitsplatte und lief ins Wohnzimmer zum Schreibtisch.

Er ließ das Notebook hochfahren und überspielte die Audiodatei vom Diktafon in den Ordner zu den anderen fünf Interviewdateien Claus von Bohnstedts. Datensicherung betrieb er als Erstes, wenn er von einem Kunden heimkehrte. Anschließend hörte er für gewöhnlich an einer beliebigen Stelle in die Aufnahme hinein. Ein Ritual, bei dem ihm schon das ein oder andere Mal eine passende Idee für den Aufbau und die Dramaturgie der jeweiligen Biografie gekommen war. Mit Geburt und Kindheitsbeschreibungen begann er nie. Die waren selten spannend genug, um den Leser in die Geschichte hineinzuziehen. Deshalb wählte er für das erste Kapitel lieber einen Wendepunkt oder ein Schlüsselerlebnis aus dem Leben der Person. In Claus von Bohnstedts Fall bot sich gleich eine ganze Reihe von Ereignissen an: die Bombennacht von Hamburg, die gelöste Verlobung, die Ankunft mit dem Schiff in Rio de Janeiro, seine Hochzeit mit der südafrikanischen Winzertochter und die Geburt seiner unehelichen Tochter Josie. Die Kindheits- und Jugenderinnerungen würde er geschickt als Rückblenden in den Text einbauen.

Nachdem er im Mediaplayer mit dem Cursor in eine der Aufnahmen geklickt hatte, löschte er das Licht und legte sich aufs Sofa. Am Rotwein nippend und den Blick im Halbdunkel an die Decke des Lofts gerichtet, lauschte er der Stimme aus den Notebooklautsprechern.

Claus von Bohnstedt berichtete gerade von seinem distanzierten Verhältnis zu seinem Vater. Einem verbitterten Patriarchen, der einen Großteil seines Vermögens verloren hatte und der, wenn er ein Glas über den Durst trank, besseren Zeiten nachtrauerte. An seinem Sohn interessierten ihn nur die Leistungen, die er in der Schule und später in der Reederei erbrachte. Selbst die geplatzte Verlobung kommentierte er nur mit einem Schulterzucken.

An der Stelle vernahm Tom wieder Mias Stimme, die durch die Wand drang und sich wie eine zweite Melodie unter die von Claus von Bohnstedts mischte. Es klang, als telefonierte Mia.

Der unrhythmische Kanon der beiden Stimmen störte seine Konzentration auf das Interview. Unwillkürlich schweiften seine Gedanken ab zu dem Gespräch, das er und Mia einige Wochen zuvor geführt hatten, als sie wissen wollte, wie er zum Schreiben von Privatbiografien gekommen war.

»Das ist eine lange Geschichte«, hatte er geantwortet.

»Ich habe noch ’n bisschen Zeit.« Den Kopf leicht zur Seite geneigt, sah Mia ihn erwartungsvoll lächelnd an. »Ich kann mir vorstellen, dass der Weg vom Bullen zum Biograf lang und unkonventionell war. Beides hat auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun.«

»Im Nachhinein betrachtet, ja. Es gab aber auch eine Zeit, da dachte ich das nicht.« Die Erinnerung, dass er einmal Polizist gewesen war, fühlte sich mittlerweile fremd an. Wie eine Episode aus einem anderen Leben. Als wäre er eine Katze und man würde ihm sagen, dass er früher einmal ein Hund gewesen sei. »Meine Liebe zum Schreiben und zur Literatur«, fuhr er fort, »habe ich lange bevor ich bei der Kripo anfing, entdeckt.«

Er erzählte Mia von seiner Kindheit und davon, dass er bereits mit elf Jahren einen Aufsatzwettbewerb gewonnen hatte. Mit einer Art Parabel, in der Maschinen die Herrschaft über die Menschheit erlangten und die in der Pointe gipfelte, dass ein Traktor zum Oberbürgermeister von Berlin gewählt wurde. Beflügelt von dem Erfolg, wollte er von da an Romanschriftsteller werden. Eine Idee, für die seine Eltern wenig Verständnis hatten. Brotlose Kunst, urteilten sie. In seinem Alter wollten normale Jungs Lokführer oder Tierarzt werden. Zwei Jahre später ließen sich seine Eltern scheiden. Die Zeit als Jugendlicher verbrachte er im Internat. Dort hatte er nicht geschrieben. Er fing erst wieder nach dem Abitur damit an, nachdem ihm Sabbaths Theater und Portnoys Beschwerden in die Hände gefallen waren. Die Lektüre von Philip Roths Romanen wirkte wie eine Initialzündung. Was er damals geschrieben hatte, verriet er Mia nicht. Der verruchte Berlinroman mit dem saufenden und Stricherinnen vögelnden Helden, dessen Lebenslauf auffällige Parallelen mit seinem eigenen aufwies, war ihm heute peinlich.

Nächte hatte er in seiner ersten Wohnung in Friedrichshain durchgeschrieben. Nicht selten betrunken oder bekifft. Einmal saß er sogar nackt am Schreibtisch, weil er die fixe Idee hatte, das kalte Stuhlholz auf den Arschbacken fühlen zu müssen. Von einer Welle der Euphorie getragen, reichte er das halb fertige Manuskript bei diversen Literaturagenturen und Verlagen ein. Der Traum, als Bestsellerautor durch Talkshows zu tingeln, nahm Form an. Monatelang wartete er auf Post. Jeden Morgen trat er klopfenden Herzens den Weg zum Briefkasten an. Schließlich trudelten erste Absagen ein. Standardbriefe. Bis auf einen. Dessen Inhalt rief er sich nur ungern ins Gedächtnis.

»Und die Polizei? Wie bist du zu denen gekommen?«

»Eigentlich durch meinen Freund Malte.«

Er berichtete, warum er an einem Eignungstest teilgenommen hatte. Dass er den wider Erwarten bestand. Von der harten Ausbildung, seiner Freundschaft zu Hagen Dreiser und dass er im LKA bestimmt Karriere gemacht hätte, wenn er wegen einer dummen Sache nicht den Dienst hätte quittieren müssen.

»Wegen einer dummen Sache, sagt du?«, hakte Mia nach. »Den Dienst quittieren? Willst du damit andeuten, dass du aus dem Verein rausgeflogen bist?«

»Ja und nein«, antwortete er. »Das ist ’ne längere Geschichte.«

»Wie gesagt, ich habe Zeit.«

»Das erzähl ich dir lieber ein andermal. Bin jetzt nicht in der Stimmung.«

»Okay, dann reden wir eben über was anderes«, sagte Mia und zupfte einen Fussel vom Ärmel ihres Pullis. »Wie ging’s mit deiner Schriftstellerei weiter? Ich würde übrigens gern mal was von dir lesen.«

»Warum?«

»Nur so. Rein aus Interesse.«

Weil ich dich mag, hätte sein Herz höherschlagen lassen.

»Ich kann dir leider keine der Biografien zu lesen geben. Ich bin meinen Kunden gegenüber zur Diskretion verpflichtet.«

»Ich bin auch eher an deinen früheren Prosawerken interessiert.«

»Habe ich alle vernichtet«, log er und spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss.

»Vernichtet?«, fragte Mia und schaute ihn stirnrunzelnd an. »Das erzählst du mir jetzt nicht im Ernst. Das nehm ich dir nicht ab.«

»Doch. Ich wollte nicht, dass es irgendwann jemand Fremdes in die Hände bekommt, weil das meiste, das ich geschrieben habe, stark autobiografisch war.«

»Schade. Hast du nie wieder daran gedacht, einen Roman zu schreiben?«

»Schon, aber als ich bei der Polizei war, fehlte dafür die Zeit.«

»Und danach?«

»Habe ich meinen Biografieservice gegründet. Und ab da auch wieder keine Zeit gehabt.«

»Wie kamst du denn auf die Idee?«

»Einen Biografieservice zu gründen?«

»Ja.«

»Durch einen ehemaligen Zeugen. Einen Mann, mit dem ich im Zuge einer Todesermittlung zu tun hatte.«

»Klingt geheimnisvoll und spannend.«

»Ist es auch. Aber …«

»Aber?«

Als er daraufhin antwortete, dass er das ebenfalls lieber ein andermal erzählen wollte, erntete er einen spöttischen Blick von Mia.

»Außer dass du mit einer Story, in der ein Traktor zum Oberbürgermeister gewählt wird, einen Schreibwettbewerb gewonnen hast, rückst du ja nicht viel über dich heraus. Vielleicht noch, dass deine Eltern für deinen Wunsch, Schriftsteller zu werden, kein Verständnis aufgebracht haben.«

Nachdem Mia gegangen war, hätte er sich aus Ärger über seine plumpen Ausweichmanöver am liebsten selbst in den Hintern getreten. Aber er hatte seine Gründe gehabt zu mauern, zumindest was sein Ausscheiden aus dem Polizeidienst betraf.

Das Klingeln des Telefons holte Tom zurück ins Hier und Jetzt. Im selben Moment registrierte er, dass Mia nebenan zu sprechen aufgehört hatte.

Begleitet von Claus von Bohnstedts Stimme aus den Lautsprechern, machte er sich auf in die Diele. Im Gehen überlegte er, wer der Anrufer sein könnte. Vielleicht Mia, die ihn ebenso durch die Wand gehört hatte und sich spontan erkundigen wollte, ob er nicht Lust hätte, das Gespräch von neulich fortzusetzen. Oder seine Mutter? Oder das Pflegeheim, in dem sie lebte? Oder einer seiner Freunde, der ihn animieren wollte, sich noch irgendwo auf ein Glas zu treffen?

Nachdem Tom aufgelegt hatte, war er enttäuscht, dass es nur seine Mutter gewesen war. Sie erinnerte ihn an ihren Geburtstag und daran, dass er versprochen hatte, an dem Nachmittag zum Kaffeetrinken vorbeizuschauen.

Auf dem Weg zurück zum Sofa streifte sein Blick den Stapel Post, den er beim Hereinkommen auf dem Glastisch abgelegt hatte. Er nahm ihn zur Hand und trennte die Werbung von den Briefumschlägen. Im vorletzten Kuvert schien ausnahmsweise mal keine Rechnung zu sein. Auf dem Adressfeld standen in schön geschwungener Frauenhandschrift sein Name und die Adresse. Einen Absender trug der Briefumschlag nicht.

4

Ein, zwei Minuten lang saß er reglos da, das Glas Rotwein in der Hand, den Blick auf die Schreibtischplatte gesenkt. Schließlich genehmigte er sich einen kräftigen Schluck, bevor er das Anschreiben ein zweites Mal las. Es bestand nur aus einem einzigen Satz. Verfasst in derselben schön geschwungenen Frauenhandschrift mit königsblauer Tinte auf cremefarbenem Papier mit Wasserzeichen.

Lieber Thomas,

bitte melde dich umgehend bei meinem Notar Dr. Hermann Wolf (Telefonnr. 030 226559847).

Hochachtungsvoll

Flora Meininger

Thomas stand zwar in seinen Ausweispapieren, aber so nannte ihn niemand.

Verstört richtete er den Blick auf den zweiten Bogen aus dem Umschlag. Die Kopie eines notariell aufgesetzten Testaments. Er wurde darin als einziger Begünstigter aufgeführt. Ein Scherz! Er überlegte, wer ihm einen Streich dieses Kalibers spielen könnte. Paul? Malte? Der schöne Pit? Hagen? Oder am Ende sogar Mia?

So absurd die ihm als Nächstes einfallende Erklärung auch schien, er hielt nach der versteckten Kamera Ausschau, bevor er das Anschreiben ein drittes Mal las. Eine Person namens Flora Meininger setzte ihn in ihrem Testament als Alleinerben ein. Von einer Immobilie in der Lohengrinstraße 84 in Berlin, einem Bankguthaben in ungenannter Höhe und von einer nicht explizit aufgeführten persönlichen Hinterlassenschaft war die Rede. Das klang nach den Zutaten für einen schrägen Film, einer kitschigen Tragikomödie. Hollywood ließ grüßen. Andererseits, die Kopie wirkte verdammt echt. Sein Vorname wurde korrekt genannt. Selbst Geburtsdatum und -ort stimmten. Kein Zweifel, dass er und nicht ein anderer Thomas Berger gemeint war. Eine Verwechselung aufgrund einer Namensgleichheit schied damit aus.

Tom erhob sich vom Stuhl. Nachdenklich machte er einige Schritte im Wohnzimmer auf und ab. Eine gute Fee bedachte ihn also mit einer großzügigen Erbschaft. Eigentlich ein Grund zur Freude. Freuen konnte er sich aber nicht, weil er keine Flora Meininger kannte und deshalb nicht wusste, was er von dem Testament halten sollte.

Zurück am Schreibtisch startete er den Internetbrowser. Er gab den Straßennamen und Hausnummer in die Suchmaschine ein. Die Lohengrinstraße lag in der Nähe des Wannsees, genau genommen, am Nikolassee, einer der gehobenen Wohngegenden im Südwesten Berlins. Als Nächstes googelte er den Namen Flora Meininger. Null Treffer. Zumindest keine, die in seinen Augen Relevanz besaßen. Auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und Twitter existierte die Frau auch nicht.

Er blickte durch das Fenster auf die regennasse Straße. Der Transporter des türkischen Gemüsehändlers parkte auf dem Gehweg gegenüber. Während Mustafa Yilmaz Kisten mit Konserven von der Ladefläche hievte, ging Tom in Gedanken die Personen durch, mit denen er beruflich Kontakt gehabt hatte. Menschen, denen er als Polizist begegnet war, und die Kunden, für die er als Biograf gearbeitet hatte. Darunter befand sich niemand, der Flora Meininger hieß. Und auch unter seinen Verwandten, Freunden und Bekannten fand sich keine Frau mit diesem Namen.

Nachdem Yilmaz die letzte Kiste von der Ladefläche gehoben hatte, schloss er mit Schwung die Hecktür des Transporters. Und als hätte der Knall sämtliche Blockaden in Toms Oberstübchen gelöst, wusste er auf einmal, was es mit dem Testament auf sich haben musste. Er war ins Visier von Betrügern geraten. Von Abzockern mit einer besonders ausgeklügelten und perfiden Variante des Vorschussbetrugs, einem Derivat aus Nigeria-Connection und dem irakischen Goldschatz, mit Flora Meininger als unbekannter Gönnerin in der Hauptrolle.

In seiner Fantasie nahm das Szenario sofort Gestalt an. Wie er sich im Glauben, das große Los gezogen zu haben, bei dem Notar meldete, der natürlich mitnichten einer war und nur in Form einer Briefkastenkanzlei mit Telefonanschluss bestand. Von dem falschen Notar würde er aufgefordert, ein paar Hundert oder Tausend Euro auf ein Konto bei einer ausländischen Bank zu überweisen. Gebühren für Dokumente, die er zwingend benötigte, um sein Erbe antreten zu können. Nicht mit ihm. So dumm war er nicht, auf so eine Tour hereinzufallen.

Verärgert, dass er auch nur eine Sekunde erwogen hatte, das Testament könnte echt sein, knüllte er die beiden Bogen zusammen. Als er sie in den Papierkorb werfen wollte, hielt er in der Bewegung inne. Eigentlich könnte er sich doch den Spaß erlauben und das Spiel eine Runde lang mitspielen. Er malte sich aus, wie der falsche Notar bei seinem Anruf schon das Geld in der Kasse klingeln hörte, holte das Telefon von der Ladestation und wählte die angegebene Nummer.

Nach dem dritten Rufzeichen meldete sich ein Anrufbeantworter. Er rief außerhalb der Bürozeit an, teilte eine Frauenstimme mit. Diese war montags bis freitags von neun bis siebzehn Uhr.

5

Am folgenden Morgen meldete sich am Anschluss des angeblichen Notariats eine Vorzimmerdame aus Fleisch und Blut. Auch die Geräuschkulisse im Hintergrund – leise Gesprächsfetzen, das Schließen einer Tür und das Läuten eines weiteren Telefons – klang täuschend echt nach Büroalltag.

Am Fenster stehend, wartete Tom, dass er zum »Herrn Notar« durchgestellt wurde. Ein Stockwerk über dem Laden des Gemüsehändlers lief gerade Yilmaz’ matronenhafte Ehefrau an einem Fenster vorbei. Sie hatte ein Handtuch wie einen Turban um die Haare geschlungen und trug nur knapp sitzende rote Unterwäsche. So sah es also bei Frau Emine unter ihrer schlauchförmigen Abaya aus.

»Dr. Wolf«, ertönte es kurz darauf in der Leitung. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«

Der distinguierte Tonfall – glänzend gespielt.

»Mein Name ist Thomas Berger. Ich rufe wegen einer Mandantin von Ihnen an. Sie heißt Flora Meininger.«

Die Reaktion seines Gesprächspartners ließ auf sich warten.

»Womit kann ich Ihnen in besagter Causa dienen?«, fragte der Mann schließlich, der als Dr. Hermann Wolf agierte.

»Mit Informationen«, antwortete Tom. »Ich habe eine Frage zum Testament der Dame.« Gleich mit der Tür ins Haus. War zwar plump, schadete in dem Fall aber nichts. Er war sich hundertprozentig sicher, dass der Mann den Köder gierig schlucken würde.

»Da muss ich Sie leider enttäuschen, Herr Berger. In meiner Funktion als Notar darf ich Ihnen zu testamentarischen Angelegenheiten ohne Einwilligung des Mandanten keine Auskunft erteilen.«

Ein Mann, der mit allen Wassern gewaschen zu sein schien. Berufsethische Authentizität vortäuschend, wollte er ihn wohl erst eine Weile zappeln lassen, um dann im geeigneten Augenblick der Umstände willen ausnahmsweise einzulenken und sein Entgegenkommen gleich geschickt mit der Geldforderung zu verknüpfen. Ein Katz-und-Maus-Spiel, das Spaß zu machen versprach.

»Sonst noch etwas?«, fragte der angebliche Notar.

»Nein, äh … im Moment, äh …«

»Gut, Herr Berger, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag.«

Minuten vergingen, in denen Tom nur aus dem Fenster sah. Emine Yilmaz saß mittlerweile, in eine knöchellange Abaya gehüllt, auf einem Küchenstuhl. Auf der Kreuzbergstraße rauschte der Verkehr vorbei. An der Ecke zur Großbeerenstraße tauchte Mia auf. Sie führte den Gentleman an der Leine, der mit gesenktem Kopf zu einem Laternenpfahl zog.

Und was, dachte Tom und wandte den Blick von dem Hund-Frauchen-Gespann ab, wenn das Ganze doch keine Betrugsmasche ist? Immerhin hatte Dr. Wolf kein Geld gefordert. Im Gegenteil, der Mann hatte ihn rasch loswerden wollen. Falls es sich nicht um einen miesen Trick handelte, musste das Testament echt sein. Der Letzte Wille einer gewissen Flora Meininger, von der Tom nicht wusste, wer sie war.

Er holte das Telefonbuch aus der Schublade des Dielenschränkchens. Eilig blätterte er zum Buchstaben M. Und tatsächlich, er fand einen Eintrag zum Namen Meininger in der Lohengrinstraße 84. Er tippte die Nummer ins Tastenfeld des Telefons. Als auch nach dem zwanzigsten Rufzeichen niemand abhob, beschloss er, es am Nachmittag erneut zu versuchen. Die Zeit bis dahin würde er nutzen und damit anfangen, Claus von Bohnstedts Interviews zu transkribieren.

Die erste Interviewsitzung startete mit der Frage, die er den meisten seiner Kunden stellte, um sie in den Erzählfluss zu bringen.

»Herr von Bohnstedt, an was oder welches Ereignis in Ihrem Leben erinnern Sie sich besonders gern?«

»An die Sonntage bei meinen Großeltern«, antwortete die Stimme im Kopfhörer. »Es gab da immer Prasselkuchen und Kakao mit Sahnehaube.«

Tom übertrug das Gesagte in eine Word-Datei.

Claus von Bohnstedt berichtete, dass seine Eltern sonntags mit den Kindern zu den Großeltern ins Alte Land gefahren waren. Vom Bahnhof Dammtor ging es mit Bahn und Bus und zweimal Umsteigen nach Jork. Dort holte sie der Großvater mit seinem Horch 853 von der Bushaltestelle ab. Ein Auto konnten sich seine Eltern damals nicht leisten. An jenen Sonntagen wurde auf dem Gutshof der Großeltern ausgiebig gespeist. Anschließend unterhielten sich die Erwachsenen im Salon, während die Kinder im Garten spielten. Am frühen Abend kehrten sie nach Hamburg zurück in ihre kleine Wohnung.

Eine Rückfahrt blieb Claus von Bohnstedt in besonderer Erinnerung, weil ein Betrunkener bei ihnen im Abteil saß, der Claus von Bohnstedts Mutter unverhohlen in den Ausschnitt starrte. An dem Tag hatte er seinen Vater das einzige Mal aus der Haut fahren sehen. Der Vater erhob sich von seinem Sitzplatz und wies den Betrunkenen wortgewaltig vor allen Fahrgästen zurecht. Eine emotionale Reaktion, die so gar nicht dem Naturell des Vaters entsprach. Anstatt weiter von seinem Vater oder den sonntäglichen Ausflügen zu berichten, redete Claus von Bohnstedt über seine Ausbildung in der Reederei und darüber, dass sein Vorgesetzter Manfred Wilmers ihm damals schon von Brasilien vorgeschwärmt hatte.

Den Themenwechsel nahm Tom zum Anlass für eine Pause. Er stoppte die Aufnahme und streifte den Kopfhörer ab. Für die wörtliche Niederschrift von fünfzehn Audiominuten hatte er eine knappe Stunde benötigt.

Er scrollte mit der Maus zurück an den Anfang des Texts und überflog das Geschriebene. Die Ähs, Pausen und Versprecher hatte er nicht transkribiert, sie waren für das Verständnis des Erlebten unnötig.

Als Tom den Text zu Ende gelesen hatte, langte er wieder zum Kopfhörer. Bevor er ihn aufsetzen konnte, klingelte das Telefon.

»Notariat Dr. Wolf«, meldete sich die ihm bekannte Stimme der Vorzimmerdame. Ob er einen Augenblick Zeit habe, der Herr Notar würde gern noch einmal mit ihm sprechen.

So läuft der Hase, dachte Tom. Also doch die Abzocknummer, und zwar noch perfider ausgeklügelt als vermutet. Erst das Opfer mit Phrasen in puncto Seriosität in Sicherheit wiegen, um ihm im weiteren Gespräch eine hanebüchene, hochkomplizierte Geschichte aufzutischen. Weshalb man ihm nun, aber nur ausnahms-, ausnahms-, ausnahmsweise, über die testamentarische Angelegenheit Auskunft erteilen könne, weil im Vorfeld noch dringende Formalitäten zu erledigen seien. Finanzieller Art, ohne die das Erbe leider nicht und so weiter und so fort.

»Guten Tag, Herr Berger. Sie wundern sich bestimmt, dass ich mich noch einmal melde.«

Tom schaute auf die halb zusammengeknüllte Kopie des Testaments auf seinem Schreibtisch und grinste.

»Ihr Anruf heute Morgen«, fuhr der Hochstapler fort, »hat mich beunruhigt. Flora Meininger ist meine Mandantin. Dass Sie Kenntnis von ihrem Testament haben, hat im Nachhinein in mir sämtliche Alarmglocken läuten lassen.«

»Ich glaube, ich kann Ihnen nicht folgen.«

»Frau Meininger hat mir gegenüber geäußert, dass Sie unbedingt erst nach ihrem Tod von ihrer Verfügung und der Existenz des Testaments erfahren sollen. Aus Ihrem Anruf habe ich deshalb nur einen plausiblen Rückschluss gezogen und umgehend die Polizei verständigt.«

»Die Polizei? Warum die Polizei?«

Einige Sekunden lang hörte Tom den falschen Notar leise atmen.

»Weil der Verdacht nahelag, dass sich Frau Meininger etwas angetan hat. Und tatsächlich, sie hat einen Suizidversuch unternommen. Bereits gestern. Zum Glück hat sie überlebt. Ich habe die Polizei alarmiert, die eine Streife bei ihr vorbeigeschickt hat. Als sie auf das Klingeln hin nicht öffnete und die Beamten durchs Fenster ihre leblose Gestalt sahen, drangen sie ins Haus ein. Frau Meininger ist immer noch ohne Bewusstsein. Sie liegt auf der neurologischen Intensivstation der Charité.«

»Warum … Warum erzählen Sie mir das?«, fragte Tom irritiert. Nach betrügerischer Masche hörte sich das nicht an.

»Weil Sie mich auf Frau Meiningers Lage aufmerksam gemacht haben, Herr Berger. Und weil Frau Meininger jemanden braucht, der für sie da ist, falls sie – so Gott will – wieder aus dem Koma erwacht. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung Sie zu ihr stehen. Immerhin hat Frau Meininger Sie, was Sie ja bereits zu wissen scheinen, in ihrem Testament als Begünstigten bedacht. Verwandte sind mir keine bekannt. Ihr Mann Georg Meininger ist vor etwa anderthalb Jahren verstorben.«

6

Tom rieb sich die Hände mit Desinfektionsmittel ein. Der scharfe Geruch des Gels stieg ihm in die Nase, als er die Besucherschleuse verließ. Vor ihm erstreckte sich der lange, von Neonlicht beleuchtete Flur der Intensivstation. Zwei Pfleger eilten ihm entgegen. Doch sie nahmen keine Notiz von ihm. Vor dem Zimmer mit der Nummer 42 blieb er stehen. Er atmete tief durch und öffnete die Tür.

Zögernd machte er einige Schritte in den Raum hinein. Die Sohlen seiner Sneakers hinterließen ein leises Knarzen auf dem PVC-Boden. Es trat ein, was er bereits auf der Fahrt in die Charité befürchtet hatte. Erinnerungen an seinen Vater wurden wach. Ein Bild – glasklar und an den Rändern scharf umrissen. Über zehn Jahre war es nun her, dass sich sein alter Herr bei einem Treppensturz eine Hirnblutung zugezogen hatte. Aus dem Koma, in das er daraufhin fiel, erwachte er nie mehr. Bei seinem ersten Besuch in der Klinik hatte Tom der Anblick seines Vaters bis ins Mark erschüttert, obwohl sie nur an ihren Geburtstagen miteinander telefonierten und sie sich vor dem Sturz mindestens zwei Jahre lang nicht gesehen hatten. Letzteres lag nicht nur daran, dass er in Berlin und Berger senior in Bremen lebte.

In Flora Meiningers Krankenzimmer herrschte eine ähnlich nüchterne Atmosphäre. Beinahe trostlos. Keine Bilder, keine Deko, nichts Persönliches. In der Deckenabhängung eingelassene Strahler tauchten das Bett in kühles Licht. Der Monitor am Kopfende zeichnete die Vitalparameter auf. Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Körpertemperatur. Im Zimmer war es fast still. Eine Stille, die nur vom leisen auf- und abschwellenden Pfeifen der Herz-Lungen-Maschine untermalt wurde.

Er trat ans Fußende des Betts.

Die auf dem Rücken liegende Frau war mit einem Krankenhausnachthemd bekleidet. Im künstlichen Licht sah ihre Haut wächsern aus. Auf der rechten Wange saß ein tropfenförmiges Muttermal. Unterhalb des Kehlkopfs führte ein Tubus in die Luftröhre. Die Gesichtszüge wirkten entspannt, als würde Flora Meininger schlafen. Nur ihre geschlossenen Lider zuckten in unregelmäßigen Abständen.

Tom hatte die Frau nie zuvor gesehen, zumindest konnte er sich an keine Begegnung mit ihr erinnern. Eine Unbekannte anzustarren, die sich nicht dagegen wehren konnte, fühlte sich falsch an. Trotzdem konnte sich Tom nicht von der Frau abwenden und fortgehen.

Sein Blick glitt über den schmächtigen Körper, der nur bis zur Hüfte von der Bettdecke bedeckt war. Im rechten Handrücken steckte ein Venenkatheter. Ihm den Brief zu schreiben, war vielleicht eine der letzten Tätigkeiten gewesen, die jene Hand verrichtet hatte. Lieber Thomas, bitte melde dich umgehend bei meinem Notar Dr. Hermann Wolf …

Tom holte das Smartphone aus der Gesäßtasche seiner Jeans. Auch das fühlte sich falsch an. Er startete die Kamera-App. Warum ausgerechnet ich?, dachte er. Hast du keine Angehörigen? Dann sicher Freunde oder gute Nachbarn. Oder bist du jemand ohne soziale Kontakte? Warum vererbst du dein Vermögen dann nicht der Krebshilfe oder einem anderen gemeinnützigen Verein? Du kannst mich nicht willkürlich aus dem Telefonbuch ausgewählt haben.

Nachdem er zwei Fotos geschossen hatte, wandte er sich vom Krankenbett ab. Plötzlich öffnete sich in seinem Rücken die Zimmertür. Er konnte gerade noch rechtzeitig das Telefon in der Hosentasche verstauen, bevor ein groß gewachsener Mann im Arztkittel den Raum betrat.

»Guten Tag. Mein Name ist Dr. Maskovic. Ich bin der behandelnde Neurologe.«

Der Arzt legte einige Ausdrucke auf den Tisch, die auf die Distanz aussahen wie CT-Aufnahmen, und reichte Tom die Hand.

»Von der Stationsschwester habe ich erfahren, dass Frau Meininger Besuch hat. Sind Sie ein Angehöriger?«

»Ein Freund der Familie«, antwortete er spontan. »Ich heiße Tom Berger.«

»Schön, dass … Ein Freund der Familie, sagen Sie?«

»Ja.«

»Eigenartig. Ich tippte eher darauf, dass Sie mit der Patientin verwandt sind. Trotzdem schön, dass jemand ihr Nahestehendes so schnell kommen konnte. Wie haben Sie erfahren, dass Frau Meininger bei uns eingeliefert worden ist?«

»Eine Nachbarin hat mich angerufen«, log Tom.

»Hat sie Ihnen auch gesagt, wie Frau Meininger in diesen Zustand gelangt ist?«

»Ja, sie sagte, dass sie vorhatte, sich das Leben zu nehmen.«

Dr. Maskovic nickte. »Die Umstände deuten darauf hin.«

»Welche Umstände?«

»Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft erteilen. Zumindest nicht, ohne dass Sie sich legitimieren. Ich unterliege wie alle meine Kollegen der ärztlichen Schweigepflicht. Nur so viel: Blutwerte und insbesondere Substanzen, die sich in Frau Meiningers Magen befanden, legen den Verdacht nahe, dass sie Suizid begehen wollte.«

Tom schaute auf die Frau im Krankenbett. »Gibt es denn aus medizinischer Sicht einen Grund, weshalb sie sich das Leben hätte nehmen wollen?«

»Sie meinen, ob Frau Meininger an einer unheilbaren Krankheit leidet?«

»Ja.«

»Es tut mir wirklich leid, Herr Berger, aber auch das unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Wissen Sie vielleicht, ob Frau Meininger eine Patientenverfügung hat?«

»Das weiß ich leider nicht.«

»Hat sie nahe Verwandte?«

»Das weiß ich auch nicht. Mir sind keine bekannt. Sie sagten gerade«, meinte Tom, »dass Sie das eigenartig finden.«

»Dass ich was eigenartig finde?«

»Na, dass ich kein Verwandter, sondern ein Freund der Familie bin. Was … Was ist denn daran eigenartig?«

»Im Grunde nichts. Es ist nur wegen des Fotos. Das lässt eher auf eine sehr enge Beziehung zwischen Ihnen und Frau Meininger schließen.«

»Das Foto?«

»Ja.«

Dr. Maskovic trat ein paar Schritte beiseite und öffnete die Spindtür.

»Das sind doch Sie, oder?«, fragte er, nachdem er aus dem Inneren des Spinds ein Foto hervorgeholt und es Tom gereicht hatte.

Um ein Haar wäre Tom die Aufnahme aus der Hand geglitten. Die Person auf dem Foto war tatsächlich er. Er konnte sich genau an die Situation erinnern, in der das Bild entstanden war, ohne dass er es bemerkt hatte. An einem warmen Frühlingstag, vor etwa einem halben Jahr. Er war gerade auf dem Weg zu Ilse Kolb gewesen, einer älteren Dame aus dem Lausitzer Bergland, für die er die Chronik ihrer Familie verfasst hatte.

»Woher haben Sie das Foto?«, fragte Tom und spürte, wie seine Pulsfrequenz anstieg.

»Es lag in Frau Meiningers Schoß, als die Polizei sie gefunden hat. Die Sanitäter haben es mitgenommen, damit sie etwas Vertrautes ansehen kann, falls sie aufwacht.«

7

Tom starrte durch die verkratzte Fensterscheibe des S-Bahn-Waggons. Der Himmel grau in grau. Die Wolken hingen tief, als wollten sie den Grunewald verschlucken. Bestimmt entluden sie sich genau in dem Augenblick, wenn er ankam. Armageddon in Reinkultur. Ein Wetter, das bestens zu seiner Stimmung passte.

Die Konfrontation mit dem Foto hatte ihn kurzzeitig aus der Bahn geworfen. Gedanken wie im Schleudergang. Ilse Kolb, seine Mutter, Mia, der Gentleman, Dr. Hermann Wolf und Emine Yilmaz in ihrer knallroten Unterwäsche.

Nachdem er das Foto zurückgegeben hatte, blieb er mit Dr. Maskovic noch eine Weile am Fußende des Betts stehen. Schweigend hörte er zu, wie der Neurologe zum Thema Koma referierte. Über die verschiedenen Grade, das Rätsel, was Patienten wahrnehmen und was nicht, und darüber, dass derartige Bewusstseinszustände nur wenig erforscht sind. Schließlich verabschiedete er sich. Zuerst wollte Tom nach Hause fahren. Dazu war er aber zu aufgekratzt gewesen. In den eigenen vier Wänden wäre er nicht zur Ruhe gekommen. Deshalb saß er nun in der S7 auf dem Weg zum Nikolassee.

Der Verdacht, dass ihn jemand auf den Arm nehmen oder Betrüger ihn ausnehmen wollten, war vom Tisch. Flora Meininger existierte. Eine Frau aus Fleisch und Blut. Das Foto bewies … Ja, was bewies es eigentlich? Im Grunde nur, dass sie ihn beobachtet hatte oder ihn hatte beobachten lassen, durch einen Detektiv vielleicht. Anscheinend glaubte die Frau, in einer besonderen Beziehung zu ihm zu stehen. Sonst hätte sie ihn kaum zu ihrem Erben auserkoren. Aber welche Art von Beziehung sollte das sein? Und weshalb offenbarte sich Flora Meininger ihm erst, als sie meinte, ihrem Leben ein Ende bereitet zu haben? Wollte sie so verhindern, dass er ihr Fragen stellte?

Als Tom die S-Bahn an der Haltestelle Wannsee verließ, hatte es doch nicht zu regnen begonnen. Gusseiserne Laternen säumten den mit Kopfsteinen gepflasterten Bahnsteig bis zur Unterführung. Auf dem Bahnhofsvorplatz ließ er den Blick über die Häuserfassaden der Nibelungenstraße schweifen. Im Gegensatz zu Kreuzberg prägten hier herrschaftlich anmutende Bauten das Straßenbild.

Google Maps lotste ihn durch eine mit Eichen besäumte Allee immer tiefer hinein in die Villenkolonie. Zu beiden Seiten zweigten weitere nach Richard-Wagner-Opern benannte Straßen ab. Während er lief, hörte er nur den Wind, der mit leisem Rauschen durch das Geäst der alten Baumbestände strich. Nach etwa zehn Minuten erreichte er die Lohengrinstraße. Vor der Hausnummer 84 blieb er stehen.

Der Anblick des Anwesens wischte seine düstere Stimmung mit einem Mal beiseite. Ehrfürchtig schaute er durch die Streben des schmiedeeisernen Zauns. Jenseits des Vorgartens mit seinen sorgfältig geschnittenen Rosenbüschen erhob sich eine dreistöckige Villa wie aus einem Hochglanzmagazin. Das Portal am Eingang stützten zwei mit steinernen Medusenköpfen verzierte Säulen. Im Hochparterre sorgten doppelflügelige Sprossenfenster für ausreichend Tageslicht, an der Ostseite der Fassade streckte sich ein Erkerturm in den Himmel.

Der Pool befand sich offenbar in der parkähnlichen Gartenanlage hinter dem Haus. Andererseits waren Pools etwas für Neureiche. In Gegenden wie dieser legte man bestimmt Wert auf Understatement. Hier nahm man den Champagner nicht in der Badehose am Beckenrand ein. Den ließen sich die Herrschaften vom Butler im Salon servieren.

Er schämte sich, als er sich den Grund für seinen Stimmungswandel bewusst machte. Dabei hatte bereits die Adresse vermuten lassen, dass ihn in der Lohengrinstraße kein Reihenhaus mit abblätterndem Außenputz erwartete. Was ein Anwesen wie dieses wert sein mochte? Einen stolzen Betrag, dessen Höhe er sich nicht einmal vorzustellen getraute. Über nennenswertes Vermögen hatte er noch nie verfügt. Er sparte nicht. Den Großteil seines Honorars gab er für Miete, Lebensmittel sowie in Cafés und Bars aus.

Den Blick auf Flora Meiningers Anwesen gerichtet, ertappte er sich bei der Vorstellung, was er sich mit dem Verkauf solch einer Immobilie leisten könnte. Im Grunde war er genügsam. Er wusste nicht einmal, ob er seinen Lebensstil mit Millionen auf dem Bankkonto wesentlich ändern würde. Er würde sich kein Auto anschaffen, keine eigene Wohnung kaufen, sich keine wertvolle Uhr zulegen oder sonstige Luxusgüter. Vielleicht würde er sich einen schon seit Jahren gehegten Lebenstraum erfüllen und sich irgendwo im Süden ein Häuschen kaufen, wo es auch in den Wintermonaten warm war. Vielleicht würden ihn ja dort Mia und der Gentleman besuchen. Ein schöner Gedanke, der jedoch nichts als vage Zukunftsmusik war.

8

Sie vernimmt Stimmen. Ob eine davon ihm gehört? Fragmente aus Worten und Sätzen, gedämpft wie durch Schichten von Wasser. Sie versucht, sich an die Oberfläche zu kämpfen. Sich zu erinnern. Wo sie ist. Wer sie war. Und welches ihrer Leben sie lebt. Das von Flora oder das von Sandra. Eine Szene durchstreift ihr Bewusstsein. Eine Szene fernab der Stimmen. Auf einmal hat sie es klar und deutlich vor sich.

Sie war Flora. Kein Zweifel. Sie befand sich in der Nähe von München. In einem Wald. Es roch nach Pilzen. So wie damals, als sie mit ihrer Mutter an der Buchholzmühle Maronenröhrlinge gesammelt hatte. In der Ferne hörte sie Kirchturmglocken schlagen. Zu solch später Stunde? In Bayern war das wohl Brauch. Mit dem Geläut frischte der Wind auf. Eine Haarsträhne wehte ihr ins Gesicht. Sie ließ es geschehen, wie sie vieles hatte geschehen lassen in jenen Tagen.

Ein einsames Paar Autoscheinwerfer durchkämmte die Dämmerung. Der Mann parkte den Wagen neben ihrem. Er war allein gekommen, so wie sie es von ihm verlangt hatte. Kein anderes Fahrzeug stand auf dem Parkplatz. Der Mann blieb im Wagen sitzen. Suchend schaute er durch die Windschutzscheibe. Noch konnte er sie nicht sehen. Was soll der Spuk? Sie konnte seine Gedanken lesen, hören, riechen, tasten, spüren. Eine Sekunde lang befürchtete sie, er könnte den Motor anlassen und wegfahren.

Dann öffnete er die Fahrertür. Er war von kleiner Statur und trug eine helle Jacke, sein Backenbart so dicht wie bei einem Seemann. Erneut schaute er sich nach ihr um.

»Hallo? Ist da jemand?«

Seine Stimme klang kräftig. Dennoch schwang darin eine Spur von Angst.

Sie gab ihm keine Antwort.