26,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der bekannte und streitbare Historiker Georg Kreis gibt in seinen Erinnerungen Auskunft über «Erlebtes und Gemachtes». Die Kapitel seines Lebens lesen sich wie ein Abriss der Schweizer Zeitgeschichte: u.a. ‹Bergier-Kommission›, ‹Antirassismus-Kommission›, Europainstitut. Es geht ihm jedoch weniger darum, von ‹Zeitgeschichte› zu berichten, sondern von den Begegnungen, dem Herangehen und der Auseinandersetzung mit seinem Forschungsgegenstand. Und wenn «dies dann indirekt auch über die ‹Zeit› Auskunft gibt, umso besser – vielleicht sogar authentischer als in einem Epochengemälde». «Zu diesen ‹Zeilen›, beziehungsweise Seiten ist es gekommen, weil ich mich von den angesammelten und aufgestauten Papieren trennen, sie ins Archiv weggeben wollte. Bei den Konsultationen der Papiere bin ich irgendwo auf eine Charakterisierung gestossen, die mich als ein wenig selbstverliebt bezeichnet hat. Ich verstehe, dass es zu diesem Eindruck kommen kann. Man kann es aber auch leicht anders formulieren: Ich nehme mich selber ernst, das heisst, es ist mir wichtig, was und wie ich es mache.» (Aus dem Vorwort von Georg Kreis)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

GEORG KREIS

VERMESSENE ZEITEN

Für meine Frau Nicole

Georg Kreis

Vermessene Zeiten

Meine Erinnerungen

Autor und Verlag danken für die unterstützung

Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.

© 2018 Zytglogge Verlag AG, Basel

Alle Rechte Vorbehalten

Lektorat: Thomas Gierl

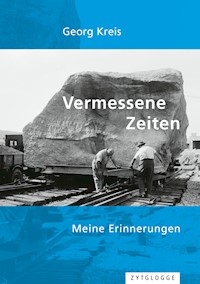

Coverfoto: Jules Vogt, Grosser Findling auf dem NOK im Birrfeld, 1965

e-Book: mbassador GmbH, Basel

ISBN epub 978-3-7296-2250-0

ISBN mobi 978-3-7296-2251-7

www.zytglogge.ch

Inhalt

Cover

Kurztitel

Titel

Impressum

Widmung

1.Vorwort

2.Studentenleben

3.Militärisches Leben

4.Leben im und mit 1968

5.Leben mit Film

6.Ein Lehrerleben

7.Parteileben

8.Dozentenleben

9.Forscherleben

10.Basler Geschichte

11.Historikerkommission ‹Schweiz – Zweiter Weltkrieg›

12.Europainstitut

13.Blocher-Begegnungen

14.Begegnungen mit M. & M.

15.Politische Reisen

16.Antirassimus

17.Leben mit Medien

18.Ein Leben mit Büchern

19.Selbst Bücher schreiben

20.Schlusswort

Personenregister

Über das Buch

Über den Autor

Backcover

Das Bild gefällt mir. Ich bin darauf gestossen, als ich 2015 das Buch zu einer Sammlung von Pressefotos der ETH vorbereitet habe. Was mir imponiert, das ist zum einen die ein- drückliche Dimension dieses Urbrockens, der bereits etwas domestiziert (auf Schienen gelegt) ist und letztlich doch nicht domestizierbar wirkt. Und zum anderen ist es die Kombination mit den beiden Menschen, die ihre Vermessung vornehmen und offensichtlich mit dem Findling etwas vorhaben. Ich könnte einer dieser Männer sein, und der Brocken ist, was ich als Aufgabe stets vor mir gesehen und als Herausforderung angenommen habe.(Jules Vogt, Grosser Findling auf dem Bauplatz der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG, Birrfeld, 1965, Com_L14-0359-0008)

1. Vorwort

Zu diesen ‹Zeilen› beziehungsweise rund 330 Seiten ist es gekommen, weil ich mich von den angesammelten und aufgestauten Papieren trennen, sie ins Archiv weggeben wollte. Ich würde es verstehen, wenn man alles als zu ausführlich ausgebreitet empfände. Das ist es wohl auch. Einerseits bin ich sicher der Faszination des Belegbaren erlegen, andererseits auch meinem Metier, das auf Belege ausgerichtet ist. Meine Ausführungen sind mit zahlreichen Nachweisen und ergänzenden Fussnoten unterfüttert. Dies ist der Stil, in dem ich die anderen Bücher hergestellt habe und von dem ich nicht abrücken wollte, obwohl ein solcher Bericht ohne die 574 Anmerkungen in halber Zeit hätte geschrieben werden können.

Im Januar 2018 habe ich den grössten Teil meiner gesammelten Papiere (mehr als ein Zentner) weitergegeben, teils ans Archiv für Zeitgeschichte in Zürich, teils ins Staatsarchiv Basel-Stadt – im ersten Fall in zahlreichen Schachteln, im zweiten Fall in zwei vollen Rucksackladungen. Und beide Mal mit sonderbaren Abschiedsgefühlen: Wer hat hier eigentlich wen verlassen – die Papiere den Inhaber oder der Inhaber die Papiere? Bei der Abgabe ins Staatsarchiv war die Zäsur besonders spürbar: Ich ging mit sehr schweren Säcken hin, in denen sozusagen mein ‹ganzes› Leben verpackt war, und verliess jeweils mit leichtem und leerem Rucksack das Archiv mit dem befreienden und doch leicht beklemmenden Eindruck, ein Teil von mir hinter mir gelassen zu haben.

Diesen Text habe ich – einmal mehr – vor allem für mich geschrieben. Schön wäre es jedoch, wenn diese Ausführungen beim einen oder anderen auf ein wenig Interesse stossen würden. Eine wichtige Funktion des Schreibens ist die Selbstklärung – und Befreiung. Eine andere, eher sekundäre Funktion besteht aber in einem tatsächlich gegebenen Mitteilungsbedürfnis. Mitteilung an wen? Im Falle eines Lebensberichts könnte es in naheliegender Weise eine Mitteilung an die Nachwelt sein. Doch abgesehen davon, dass nicht klar ist, wann angesichts der Generationenüberlappungen Nachwelt überhaupt einsetzt, könnte es sein, dass die Mitwelt an einem solchen Bericht eher interessiert ist, weil sich darin zum Teil auch die eigene Welt spiegelt oder dadurch schlicht eigenes Erleben freigesetzt wird. Dies ist oder wäre ein Grund, zu schreiben und zu publizieren, solange sich diese Mitwelt im noch lesewilligen und lesefähigen Alter befindet. Diese werden das Gelesene freilich auch schon bald ins Grab nehmen. Dann wird die Funktion wichtiger, für Nachwelt Zeugnis abgelegt zu haben.1

Eine zentrale Einsicht, die sich beim Zusammenstellen dieses Berichts eingestellt hat, ist die hohe Bedeutung des Weitergebens und des Verarbeitens, was andere weitergegeben haben: Reden und Schreiben, Kommunikation, natürlich nicht einfach so, sondern bezogen auf Inhalte, abgleichende, bestätigende und auch ablehnende Auseinandersetzung. Innerhalb der gleichen Generation oder über Generationen hinweg. Dabei habe ich festgestellt, dass das gesprochene Wort und das Wort von Angesicht zu Angesicht das wichtigere ist als das geschriebene und gedruckte Wort. Ich sage dies als jemand, der Abertausende von Seiten vor allem zur Selbstverständigung beschrieben hat – auch gerade diese Zeilen.2

Neben dem Bedürfnis nach Selbstklärung ist jedoch auch das Vermittlungsbedürfnis im Spiel. In diesem Bedürfnis sah ich eine Leistung, als ich mich im Auftrag der Basler Senioren-Universität 2001/02 um eine Vortragsreihe über ‹berühmte› Professoren der jüngsten Vergangenheit kümmerte und einen Beitrag zu Edgar Bonjour übernahm. Im Vorwort zu dem anschliessend von mir herausgegebenen Bändchen musste ich etwas zu der nicht von mir vorgenommenen Auswahl sagen. Ich ging davon aus, dass drei Kriterien kumulativ ausschlaggebend waren: 1. die stillschweigend vorausgesetzte Exzellenz im Fachlichen; 2. die sprachlich-didaktische Begabung; und 3. als wichtigste und wertvollste Eigenschaft: die ‹Mitteilsamkeit›, die davon lebt, dass man etwas zu sagen hat und sagen will.3

Die Wirkung von Publikationen ist vom Autor in der Regel schwer wahrnehmbar und könnte vielleicht unterschätzt werden, sollte aber unbedingt nicht überschätzt werden. Zudem könnte die Wirkung eines kleinen Presseartikels grösser sein als diejenige eines ganzen Buchs. Beim neuerlichen Durchblättern meines Buchs zur 12-jährigen Tätigkeit als Präsident der Kommission gegen Rassismus (EKR) im Hinblick auf die Reprise des Themas im Kap. 16 hatte ich den Eindruck, dass diese Schrift in Bezug auf die Wichtigkeit ihres Inhalts kaum zur Kenntnis genommen wurde. Ein Eindruck ganz anderer und erfreulicher Art stellt sich ein, wenn sich Maturitätsschüler/-innen bei mir melden, weil eine Lehrperson, deren akademischer Lehrer ich war, mich für die Vertiefung eines Themas als Interviewpartner ‹wärmstens› empfohlen hat. Da ist das Wort offensichtlich von einer Generation zur anderen und dann nochmals zur nächsten gegangen. Was will man mehr?

Bei den Konsultationen der Papiere bin ich irgendwo auf eine Charakterisierung gestossen, die mich als ein wenig selbstverliebt bezeichnet hat. Ich verstehe, dass es zu diesem Eindruck kommen kann. Man kann es auch leicht anders formulieren: Ich nehme mich selbst ernst, das heisst, es ist mir wichtig, was und wie ich es mache. Das ist nicht einerlei, selbst wenn es sich am Schluss vielleicht als wenig relevant erweisen sollte. Der enorme Haufen hinterlassener Papiere gehört im Grunde genommen ebenfalls zu dem, was man als Rechenschaftsverliebtheit bezeichnen kann. Das Vermessen gilt so mehr den eigenen Zeiten als den gesellschaftlichen Zeiten, in denen man gelebt hat. Sicher gibt es ein Zusammenspiel zwischen selbst Erlebtem und allgemein Geschehenem, über das man ebenfalls Zeugnis ablegen könnte.

Neuerdings ist das durchaus positiv bewertete Wort der ‹accountability› über den Atlantik zu uns gekommen. Eine Variante der abwertenden Einschätzung des Engagements ist der Vorwurf der Geltungssucht. Darin teile ich ohne Aufregung das Schicksal mit anderen Menschen, die ich sehr schätze und mit denen ich auch persönlich verbunden bin. Zum Beispiel mit dem ehemaligen Tessiner Ständerat Dick Marty, der als Abgeordneter des Europarats wertvolle Arbeit geleistet hat und mit dem Fischhoff-Preis geehrt, aber auch mit dem Vorwurf der Wichtigtuerei eingedeckt wurde.4

Die Zusammenstellung eines Lebensberichts ist voller Probleme, die man nicht hätte, wenn man sich dieser Aufgabe nicht stellen würde. Da sind einmal die Hauptfragen: Warum soll überhaupt und was soll berichtet werden? Dann kommt die Frage hinzu, wann man berichten soll, wann der richtige Zeitpunkt für einen Lebensbericht gegeben ist. Dem Kollegen Emil Angehrn verdanke ich ein Proust-Zitat, das von einem Maler handelt, der seine Landschaft nicht mehr malen kann, weil er zu lange gewartet, zu spät nach dem Pinsel gegriffen hat, weswegen ihn jetzt die Nacht einhüllt, «über der sich kein neuer Tag erheben wird».5

Ist es eine eingeschränkte Lebenshaltung, wenn Rückblicke zum wesentlichen Lebensinhalt werden? Vor dem nun eher absehbaren Ende verbindet sich mit dem Rückblick die Frage: Wozu sollen die vielen Aktivitäten, ja die Betriebsamkeit gut gewesen sein? Und zusätzlich nun: Wozu könnte der Rückblick gut sein? Aber auch: Habe ich die vom Leben offerierten Möglichkeiten richtig genutzt? Kenntnisse des Vergangenen werden (vor allem von Nichthistorikerinnen/-historikern) gerne als Voraussetzung für Ausblicke in die Zukunft verstanden. Wenn aber die Lebenserwartungen kürzer werden, was bringen dann Erkenntnisse, die man sich besser früher verschafft hätte?

Als ein Freund erfuhr, dass ich Lebenserinnerungen unter dem Titel ‹Das war’s› zusammenstelle, fragte er im Scherz, ob dies mit 75 nicht zu früh sei. Wie würde ich denn über den noch vor mir liegenden Rest meines Lebens schreiben? Auf meine überbordende Publizistik anspielend, fügte er noch bei, ich könne ja noch einen zweiten Band folgen lassen. Der vorliegende Band ist aber bereits so etwas wie ein zweiter Band. Denn der erste, bisher aber nichtveröffentlichte Band befasst sich mit meiner privaten Familiengeschichte, meiner Kindheit und meiner Jugend – bis zum Eintritt in die Uni-Welt. Hier soll es aber vor allem um mein öffentliches Leben gehen. Ich habe es dank meiner Frau Nicole mit stets viel Einsatz leben können. Als kleines Zeichen meines grossen Danks widme ich ihr das Buch, in dem sie explizit nicht vorkommt, obwohl sie seit vielen Jahren eine wichtige Voraussetzung für meine Arbeit ist.

Der Gedanke, einmal einen Rückblick zu erarbeiten, bestand seit der sogenannten Pensionierung vor etwa zehn Jahren, aber es gab Dringenderes. Ich war zwar der Meinung, dass es zu Gelebtem etwas zu berichten gebe, fasste dies aber als sekundäre Aufgabe auf, die man zurückstellen kann, solange andere, ‹wichtigere›, weil auf allgemeine Verhältnisse bezogene Publikationen (wie z. B. zu Europa) anstehen. Jetzt kann und will ich mich aber dahintermachen.

Erinnerungen sind aus zwei Gründen immer gewollt wie ungewollt selektiv, und der Text ist das Ergebnis einer mehrfachen Selektion. Einiges bleibt im Gedächtnis hängen, anderes geht nach einem heimlichen Prozess unbewusst vergessen, vieles will und muss man weglassen. Die erste, bereits als starke Reduktion verstandene Niederschrift umfasst über 1,2 Mio. Zeichen, der Verlag empfahl eine weitere Reduktion auf 700 000 Zeichen. Dies, obwohl mitunter als wirklichen Verzicht empfunden, war umso leichter zu machen, als ich die Ausgangsversion elektronisch und ausgedruckt im Staatsarchiv Basel-Stadt deponieren kann.6

Nach welchen Kriterien soll man die Dinge zusammentragen und auf welches Narrativ soll man sie ausrichten? Wichtig könnte der Aspekt des Gelingens und Scheiterns sein, sodann das Bedürfnis, sich als engagierter Zeitgenosse darzustellen, der entweder seinen klaren Kurs durchgezogen oder eine Entwicklung (natürlich zum Guten) durchgemacht hat.7 In meinem Bericht hat es von allem drin, wenn ich etwas zu einem Leitmotiv machen müsste, dann wäre dies die Erfahrung, oft zwischen den Fronten gestanden zu haben, in die ich hineingeriet oder mich selbst hineinbegab.

Der höheren Alterslage würde entsprechen, mit einer rückblickenden Darstellung dem gelebten Leben einen Sinn geben zu wollen. Besonderen Sinn mag ich da aber nicht ausmachen. Über die elementaren Funktionen der Sicherung des Lebensunterhalts für sich und seine Familie, also auch der biologischen Reproduktion, könnte ein Sinn darin bestanden haben, ein Bindeglied zwischen vorangegangener und nachfolgender Generation gewesen sein. Dies auch im Wissen, dass man in reichem Mass ernten kann, was man nicht selbst gesät hat, und darum, statt nur ‹return on investment› im Auge zu haben, auch säen sollte, ohne auf Ernte bedacht zu sein.

Als Historiker habe ich viele Erinnerungsschriften gelesen. Diese Lektüre lässt mich fragen: Was habe ich von diesen Schriften erwartet und bekommen und wie sollen nun demnach meine Erinnerungen präsentiert werden, damit auch sie jenen Erwartungen genügen? Ich wollte vor allem etwas über die Zeit erfahren, in welcher der oder die Schreibende gelebt hat. Über die Zeit oder über die Person? In der Regel über beides. Fakten oder Einschätzungen? Ebenfalls beides. Explizite Selbstdeutungen habe ich nach Möglichkeit vermieden. Wer das ist, der da schreibt, müsste über das Geschriebene bzw. Gelesene erschlossen werden.

Ich habe aber nicht den Anspruch, direkt über die ‹Zeit› Auskunft zu geben, sondern möchte über Erlebtes und Gemachtes berichten. Wenn dies dann indirekt auch über ‹Zeit› Auskunft gibt, umso besser – und vielleicht authentischer als in einem Epochengemälde. Es ist nicht so, dass ich Besonderes erlebt hätte (am ehesten könnte dies noch für ‹1968› gelten), ich habe einfach gelebt. Dieses einfache Gelebt-Haben könnte es aber rechtfertigen, gerade wegen seiner weitgehenden Normalität dokumentiert zu werden: Andere könnten sehr Ähnliches erlebt haben.

Ein gängiger autobiografischer Darstellungsmodus betont gerne, wie früh man sich für etwas stark gemacht hat, was erst viel später mehr oder weniger oder auch noch immer nicht Allgemeingut geworden ist.8 Der Rückblick macht bewusster, was und wie man gewesen ist. Dazu gehört auch eine Feststellung, die eigentlich nur im ersten Band angesprochen werden sollte: Ich hatte keine Beziehung zu einem eigenen Vater. Vielleicht ist das der Grund oder mindestens die Voraussetzung dafür, dass ich in aussergewöhnlichem Mass intensive vertrauensvolle und bereichernde Beziehungen zu wesentlich älteren Männern hatte, während der Internatszeit mit dem Schierser Spitalarzt und dem Pfarrer von Maienfeld. Für beide war ich, sozusagen umgekehrt, beinahe wie ein erwachsener Sohn. Dann mit den Professoren Edgar Bonjour und Werner Kaegi sowie mit Herbert Lüthy. Ich führte mit ihnen auch sehr persönliche Gespräche und erwarb und las selbstverständlich alle ihre Publikationen. Zwei wichtige Mentoren waren im Weiteren: 1971–1974 alt ‹NZZ›-Chefredaktor Willy Bretscher, und für kurze, zu kurze Zeit (1973/74) der grosse Journalist Werner Imhoof-Aisikowitsch. Er war bis 1972 ‹NZZ›-Korrespondent in den USA, anschliessend 1972–1974 noch auf seinem letzten ‹Posten› in Paris, wo ich regelmässig sein Gast an der ‹Rue de Thann› sein durfte und er, der 34 Jahre ältere Profi, meine Schreibversuche – mir Mut machend – besser bewertete, als ich es selber tat.9

Diese Mentoren haben in mir alle, wie mir vor allem nachträglich bewusst wird, stets mehr gesehen, als ich selbst zu können und zu sein meinte. Hinzu kamen schliesslich der 13 Jahre ältere Freund Werner Rihm10 und die beiden Patrons im Europainstitut: Frank Vischer und Kurt Jenny; der eine 20 Jahre, der andere 12 Jahre älter. Da war aber noch mein Onkel, der eben nicht mein Vater, sondern bloss der Schwager meines Vaters war.11 Er war der einzige männliche ‹Verwandte›, bei dem ich – auf Distanz – fast väterliche Nähe spürte.

Das war konkret der Fall, wenn ich mit ihm alleine eine Kunstausstellung beispielsweise in der Villa Favorita in Lugano besuchte oder in seinen Gummistiefeln über den grossen Rebberg stiefelte, den er (zusammen mit den alten Stiefeln) mir hinterlassen hatte. Noch heute, ja heute geradezu stärker, würde ich mich gerne mit ihm unterhalten, 25 Jahre nach seinem Tod, sozusagen zwischen nun beinahe Gleichaltrigen.

Der 76-jährige Willy Bretscher unterhielt mit mir, dem 30-Jährigen, einen intensiven Briefwechsel, der mich sowohl intellektuell als auch zeitlich an meine Grenzen brachte. Diese Papiere habe ich längst dem Archiv für Zeitgeschichte übergeben, so dass sie nicht auch noch in diese Schrift eingearbeitet werden müssen. Im Wust der anderen Papiere ist aber zufällig ein einzelnes Schreiben eines teilweise wohl einsamen Schreibers übrig geblieben, in dem der alte, das heisst jetzt nur um ein Jahr ältere Mann berichtete, dass er als Mitglied und Delegierter des Verwaltungsratskomitees der ‹NZZ› zurückgetreten und nun völlig aus Amt und Verantwortung geschieden sei. «Meine Position ist nun diejenige eines König Lear. [–] Man kann dieser Figur eines biologischen Schicksals nicht ausweichen, wenn man die entsprechende Anzahl von Jahrringen angesetzt hat, wie schon Goethe es wusste. ‹Ein alter Mann ist stets ein König Lear.›» Bretscher betonte aber, und dessen Bedeutung ist mir heute mehr bewusst als im Moment der ersten Brieflektüre, er könne sein Büro («mit allen den Ihnen teilweise bekannten Akten») und die obige Briefkopfadresse behalten. Er hoffe, dass ich in einem ruhigen Augenblick Zeit für einen Besuch im dritten Stock des Hauses an der Falkenstrasse finden werde.12 Diese Hoffnung galt nur teilweise mir persönlich, sie galt zum grösseren Teil einem Angehörigen der Nachwelt, mit der man in Verbindung bleiben und der man sich selbst weitergeben wollte.

Während ich früher das Leben nutzte, um zu schreiben, nutze ich jetzt das Schreiben, um zu leben. Eine der Schreibmotivationen liegt in der Meinung begründet, dass ich damit mein physisches Ende überdaure. Schreiben gegen den sicheren Tod. Ich mache das mit dankbarer Wertschätzung der Möglichkeit, Schriftzeichen für Mitteilungen zur Verfügung zu haben, die von anderen, wenn sie denn mögen, nach meinem Abgang entziffert werden können. Verschriftlichungen können räumliche, aber auch zeitliche Distanzen überwinden. Mit der Erfindung der Schrift ist die Sterblichkeit ein wenig überlistet worden. Bei dieser kleinen und zugleich grossen Erkenntnis werden wir auch am Schluss dieses Texts wieder landen.

1 Zur Zeugnisproblematik: 1999 erzürnte ich die ‹Aktivdienstgeneration›, weil ich von ihren Geschichtsdeutungen sagte, es seien Manifestationen einer abtretenden Generation, vgl. Kap. 11.

2 Stets zu beherzigen wäre das alte lateinische Sprichwort «Multum, non multa» für: viel, (aber) nicht vielerlei; ein Ganzes, aber nicht viele Einzelheiten.

3 ‹Zeitbedingtheit – Zeitbeständigkeit. Professoren-Persönlichkeiten der Universität Basel›, Basel 2002, 98. S., zit. S. 8.

4 Interview von Gerhard Lob in der ‹Basler Zeitung› vom 12. November 2011. Darin Marty: «Wer Gegenliebe sucht, muss sich mit anderen Themen befassen als mit der Einhaltung von Menschenrechten.»

5 Emil Angehrn: ‹Sein Leben schreiben. Wege der Erinnerung›, Frankfurt a. M. 2017, S.10.

6 Die Ausgangsversion umfasst neben den aus quantitativen Gründen vorgenommenen Kürzungen auch Passagen, die Luzi Schucan, mein Studienkollege, Freund und persönlicher Lektor auch älterer Schriften, aus qualitativen Überlegungen wegzulassen oder abzuändern empfahl.

7 An der Abdankung für Hans Batschelet habe ich das Wort gehört: «Qui ambulavit in directione sua» (Jesaia 57, 2), und gedacht, ich wäre froh, wenn man das auch einmal von mir sagen würde.

8 Zu meinen Frühengagements gehörten der Einsatz für den Zivildienst, das Wahlalter 18, ein menschenwürdiges Einbürgerungswesen, den UNO-Beitritt, die Schaffung von Kinderkrippen, Befürwortung von Tagesschulen, mindesten gleichwertige Wahrnehmung von Elternpflichten, Velofreundlichkeit des Stadtverkehrs etc. Alles Dinge, die sich inzwischen stärker eingebürgert haben. Es erfüllt mich mit Befriedigung, wenn ich nachträglich feststelle, dass ich mich relativ früh mit gewissen Fragen auseinandergesetzt habe.

9 Etwas resigniert sagte er wiederholt von seinen Korrespondentenberichten, dass er noch seine «Bahnhofsmeldungen» nach Zürich schicken müsse.

10 Meinen Nachruf zu Werner Rihm erschien u. a. in ‹Basler Zeitung›, 7. Juni 1906.

11 Die Beziehung zwischen diesem Onkel, Paul Bürgin-Kreis, und mir, die, wie gesagt, beinahe einem Vater-Sohn-Verhältnis entsprach, war nicht einfach gegeben, ich musste sie stets neu annehmen und mittragen. Dieser angeheiratete Onkel war so sehr auf die Familie seiner kinderlosen Frau ausgerichtet, dass er mich sozusagen an Kindesstatt als Sohn nahm. Als ich meine erste Publikation herausbrachte (‹Trump›), wollte er ein Exemplar im Heimatmuseum von Steinheim bei Frankfurt a. M. deponieren, woher die ‹Kreis› im 19. Jh. in die Schweiz gekommen waren. Ich hätte ihn begleiten sollen, damit ich zugleich meine Herkunft kennenlernen könnte. Diese war mir aber völlig egal, ich weigerte mich, und er ging wahrscheinlich alleine hin. Das tut mir noch heute leid. Aber nicht wegen der verpassten Begegnung mit dem angeblichen Wurzelort, sondern wegen der Geringschätzung der väterlichen Regung meines Onkels.

12 Bretscher an GK, 3. Mai 1973.

2. Studentenleben

Mein Studium begann ich im Vergleich zu meinen Jahrgängern mit Verspätung, weil ich während meiner anfänglich katastrophalen Schulzeit zwei sogenannte Übergangsjahre einschalten und weil ich zuerst während dreier Jahre als Primarlehrer das nötige Geld für das Studium verdienen musste.

Abgesehen von einem wohl persönlichkeitsbedingten Hang zu Effizienz und zu Leistung sorgte dieser Rückstand dafür, dass in mir eine ‹Gehetztheit› aufkam, die für den Rest meines Lebens anhielt. Im Vergleich zu meinen früher gestarteten Altersgenossen schloss ich etwa gleichzeitig ab. Nach meiner Rückkehr nach Basel 1964 (nach Abschluss meiner Schierser Internatszeit) und neben meiner vollen Berufstätigkeit als Primarlehrer belegte ich sogleich einzelne Uni-Vorlesungen wie ‹Philosophie des Bösen› oder ‹Soziologische Grundlagen psychischer Erkrankungen› etc. Offiziell begann ich mein Studium im Frühjahr 1967 und beendete es im Dezember 1972 mit dem Doktordiplom.

Warum war das ein Geschichts- und Deutschstudium? Wenn ich das wüsste! Natürlich haben mich diese Fächer angesprochen, und dies bereits in der Schulzeit. Vielleicht spielte mit, dass man da relativ schnell auf einen ‹grünen Zweig› kam.

Das Studium war insofern nie ein Vollzeitstudium, als ich auch während der Zeit an der Uni dem Erwerbsleben nachging, mit Lehrervertretungen auf der Mittelstufe und anschliessend als Professoren-Hilfskraft von Werner Kaegi bis 1971, dann 1972 als Forschungsassistent von Markus Mattmüller parallel zu den Schlussarbeiten an meiner Dissertation. Viel Zeit nahm aber auch die Studentenpolitik in Anspruch (vgl. Kap. 3). Ein ganzes Studium war damals in zwölf Semestern möglich. Dazwischen kam noch ein Mittellehrerdiplom, das ich erneut (wie schon den Primarlehrer) zur Absicherung meiner Erwerbsmöglichkeiten machte. Eigentlich wollte ich direkt ein Oberlehrerdiplom erwerben. Dies um mich auf zwei Fächer (Geschichte und Germanistik) beschränken zu können. Ein nahestehender Verwandter attestierte mir aber, dass ich für den Oberlehrer zu dumm sei. So absolvierte ich zunächst eben das Mittellehrerprogramm mit drei Fächern (das dritte war Geografie) und machte den Oberlehrer erst nach dem Doktorat. Die Dissertation, obwohl mit längeren Archivaufenthalten vor allem in Bern, aber auch in Bonn verbunden, habe ich ohne Stipendien erarbeitet. Gerne wäre ich schon während meines Studiums für ein, zwei Semester ins Ausland gegangen, konnte mir dies aber nicht leisten. Dies holte ich dann in der ‹Postdoc›-Phase vor allem mit Paris und Cambridge nach (stets mit der ganzen Familie).

Zum Studienbetrieb ist nicht viel zu sagen, das war ja für alle in etwa das Gleiche: Vorlesungen und Seminare. Die meisten Vorlesungen waren tatsächlich Vorlesungen, man schrieb eifrig mit, belegte in gewissen Fällen nach vier Semestern, wenn der angebotene Zyklus wieder einsetzte, nochmals die meistens wörtlich gleichen Darbietungen, um seine Notizen zu perfektionieren. Die Seminare verliefen in verhörähnlichen Dialogen zwischen einzelnen ‹Opfern›, die mit ihrer Arbeit gerade an der Reihe waren, und dem vorsitzenden Professor, der seinen vorbereiteten Fragekatalog abarbeitete, dies in stummer Anwesenheit des grossen Rests. In späteren Zeiten ging die Leitung der Seminarsitzungen (insbesondere bei Mattmüller) an die Oberassistenten über, der Lehrstuhlinhaber gab sozusagen als Beisitzer zusätzliche Kommentare zum Besten, und die Beteiligung der Studierenden war lebendiger. Mattmüller war der fortschrittlichste Professor. Die ebenfalls fortschrittlich-sein-wollenden Studenten der 68er beanstandeten aber am stärksten seine Lehrveranstaltungen und nicht diejenigen, die jenseits von Gut und Böse waren.

Markus Mattmüller, der 1969 Ordinarius geworden war und für sich die französischen Historikerschule der ‹Annales› entdeckt hatte, war auch im Unterricht innovativ: Er führte so etwas wie eine informelle Doktorandenschule ein (ein Graduiertenkolleg, avant la lettre), dazu gehörten Leute, die alle bereit waren, etwa das Gleiche zu machen, Bevölkerungs- und Ernährungsgeschichte, jeder bearbeitete da eine Region mit etwa den gleichen Fragestellungen, hier konnte man sich austauschen und war kein Einzelkämpfer. Ich gehörte hingegen zu den ‹Einsamen›, die in einem Spezialgebiet (in meinem Falle die schweizerische Pressepolitik 1933–1945) alleine ein dickes Brett bohrten.

Das Geschichtsstudium zerfiel in eine ältere und eine jüngere Abteilung. Die ältere hätte eine solidere und klassischere Ausbildung vorausgesetzt, als ich sie hatte, ich hatte auch Mühe mit dem Latein und lieferte eine schwache Seminararbeit ab, erhielt dann später aber erstaunlicherweise vom verantwortlichen Ordinarius Werner Kaegi doch eine Assistentenstelle. Erfolgreicher war ich in der neueren Abteilung, in der bis zum Sommer 1968 Edgar Bonjour der hauptverantwortliche Ordinarius war. Kaegi galt als besonders anspruchsvoll und hatte darum wenig Doktoranden (vielleicht ein Dutzend, von denen er einmal stolz sagte, dass sie alle Professoren geworden seien). Bonjour war weniger streng und hatte so viele Doktoranden (etwa 80 im Laufe der Zeit), dass ihm bei seinem 70. Geburtstag zum Spass vorgeworfen werden konnte, den Überblick verloren zu haben. Damit man den Spass versteht, muss erklärt werden, dass der darin erwähnte Charlie einer der ersten Hilfsassistenten war, die es gab, eher ein Famulus aus Dr. Faustus, und dass Dutschke, sofern das heute erklärt werden muss, die bekannteste Leitfigur des deutschen Studentenprotests war. Die Schnitzelbangg schloss, nachdem von einer allgemeinen Aufregung die Rede gewesen war: «Nur der Bonjour fragt ganz ahnungslos: Dihr Charlie, säget Ihr, i ghör öppe von däm Dutschke – isch das e Doktorand vo mir?»

Bei Bonjour reichte ich schon im September 1967, also im zweiten Semester, meine Seminararbeit über die schweizerische Pressepolitik 1933–1939 ein, was ‹in a nutshell› das war, woraus ich später meine Dissertation machte. Bonjours Seminare waren so gross, dass er sie doppelt führte, was zur Folge hatte, dass ich zweimal aus meiner Arbeit vorlesen durfte. Das eingereichte Exemplar hat mir Bonjour lange Zeit später als «Dokument aus Ihren wissenschaftlichen Lehrjahren» zurückgegeben. Ich hätte es wieder lesen können, sah aber davon ab, weil ich fürchtete, auf Formulierungen zu stossen, die mir heute – hoffentlich – besser gelingen würden.

Bei Bonjour konnte ich nicht mehr doktorieren, weil er im Sommer 1968 altershalber zurücktrat. Aber ich war in regelmässigen Abständen bei ihm ‹zum Tee› und führte anregende Generationengespräche mit ihm bis zu seinem Tod im Mai 1991. Aus diesen Gesprächen nur ein Müsterchen: Bonjour erzählte mir, wie er mit Oscar Germann an der Bushaltestelle stand. Germann war ein eminenter Strafrechtsprofessor mit mindestens drei Ehrendoktor-Titeln und Oberst im Generalstab. Er nahm nicht zu Unrecht für sich in Anspruch, 1940 das Reduit-Konzept ausgearbeitet und, wie mir Bonjour berichtete, dabei eine wesentliche historische Rolle gespielt zu haben.

Schüler und Lehrer: Edgar Bonjour lässt sich im Frühjahr 1991 die in der Mustermesse im Rahmen des Programms ‹CH 91› gezeigte Ausstellung ‹Die Schweiz unterwegs› (seit 1943) erläutern. (Foto: persönliche Dokumentation)

Bonjour, der damals gerade am Neutralitätsbericht zu dieser Zeit arbeitete, erklärte, wie gesagt beim Warten auf den Bus, in nicht untypischer selbstbewusster Ironie, nicht er, Germann, sondern er, Bonjour ‹mache› die Geschichte.

Zufall als Glücksfall

Für mich war es ein Glücksfall, dass Herbert Lüthy 1971 von der ETH/ZH nach Basel berufen wurde und dass er sich für meine ganz in Eigenregie verfasste Doktorarbeit interessierte und diese dann auch abnahm. Bei Kaegi war ich Assistent, bei Bonjour so etwas wie ein Hausfreund, bei Mattmüller Mitarbeiter, bei Lüthy Habilitand. Es ergab sich, war vielleicht auch typisch, dass ich keinem mit der Formel ‹Schüler von› richtig zuzuordnen war, weil ich wirklich Schüler von allen war. Hätte ich mich für einen entscheiden müssen, wäre es wohl Lüthy gewesen. Lüthy hatte mir 1972 ein brillantes Nachwort zu meiner ersten Publikation geschrieben, 1974 «mit aller Wärme» meine Bewerbung um ein Stipendium für einen fortgeschrittenen Forscher unterstützt (vgl. Kap. 8) und, auch dies darf erwähnt werden, 1975 eine an ihn gerichtete Anfrage für einen 1.-August-Artikel an mich weitergereicht.13

Meine Assistentenarbeit bei Kaegi beschränkte sich darauf, mal eine Chronologie etwa zum Basler Konzil zusammenzustellen, bestimmte Bücher herauszusuchen, eine Mikrogeschichte zum Münchensteiner Eisenbahnunglück von 1891 für die Burckhardt-Biographie Bd. 5 zu verfassen und insbesondere Bindeglied zu Kaegis Doktoranden zu sein, das heisst, für diese Einladungen zu Nachtessen zu arrangieren, die in grossem Turnus in seinem Haus am Münsterplatz stattfanden. Es gäbe viele Äusserungen zu rekapitulieren, die mir geblieben sind.

Drei Erinnerungen aus dieser Zeit ragen besonders heraus: Eine der zahlreichen Plaudereien auf seiner Rheinterrasse fand in einer lauen Sommernacht am 21. Juli 1969 statt. Warum ich das Datum noch so genau weiss? In jenen Stunden gelang die erste Mondlandung mit dem historisch gewordenen Fussabdruck um 3.56 MEZ. Ich hätte damals lieber vor einem Fernseher gesessen.14 Kaegi aber erzählte mir von den Kriegsjahren, wie er Geige gespielt habe, um gegen das Geräusch der hoch im Himmel oben die Schweiz überquerenden Kriegsflugzeuge zu protestieren. Später zeigte er mir seine Geige und den Geigenbogen, dessen Hanfhaare nur noch an einer Seite befestigt waren und von da in Richtung Boden hingen. Jahre später brachte ich, als ich schon nicht mehr Assistent war, aber Kaegi verbunden blieb, sein Instrument zum Geigenbauer und liess es in Ordnung bringen.15 Er spielte aber nie mehr darauf.

Die zweite Erinnerung: Einmal wollte er mir ‹Jacob Burckhardt› zeigen. Das heisst: Er kniete vor einer niedrigen Kommode nieder und holte eine gipserne Totenmaske hervor. Er schaute sie an und sagte halb zu ihm, halb zu mir, es sei eben sein Schicksal, Burckhardt-Biograf zu werden.16 Das Schicksal bestand darin, dass er eine sechsbändige Biografie verfasste, von der wir im Spott sagten, dass der erste Band von Burckhardts Geburt bis zu dessen Entwöhnung ging. Und dass er jedes kleinste ‹Zeddelchen› mit Burckhardt-Notizen zwei, dreimal in den Händen drehte, bevor er dazu eine Fussnote verfasste. Natürlich ging es nicht einzig um die Vita dieses Gelehrten, sondern in hohem Mass auch um die Auseinandersetzung des Biografierten mit ‹seiner Zeit›. Von Kaegi habe ich den historiografischen Ansatz mit seiner Stärke und seiner Schwäche übernommen. Stärke: die Einsicht, dass es nicht einfach um die Sache an sich gehe, sondern um den Blick darauf. Die Schwäche: dass die Erkenntnis der Sache entbehrlich erschien, weil man sich mit den historiografischen Blicken der anderen befasste. In einem Neujahrsschreiben 1971/72 hob ich vor allem die starke Seite hervor: Ich würdigte eine Passage in Kaegis Vorlesung über Burckhardts Vorlesung zur Reformation. Man könne verfolgen, wie und dass Vorlesungen ‹gemacht› werden und «dass sich der Dozent auch nicht sämtliche Weisheit aus den eigenen Fingern gesaugt hat». Wenn man sich frage, mit welchen Werken anderer Historiker sich ein Historiker auseinandergesetzt hat, könne man ihm gleichsam ‹in die Karten› schauen, dies sei ein Umstand, dem ich Bildungswert zuschreibe.17

Und eine dritte Erinnerung: Im Spätherbst 1973, ich war wegen eines Familienanlasses übers Wochenende von meinem postdoktoralen Forschungsaufenthalt in Paris nach Basel gekommen, da führte ich mit Kaegi ein langes Interview. Anlass war der 5. Bd. der Burckhardt-Biografie, an dem ich selbst ein klein wenig mitgearbeitet hatte. Ich wollte und konnte diesen Band nicht besprechen, fühlte mich aber verpflichtet, trotzdem etwas dafür tun. Das Interview war eine Tortur, weil Kaegi Aufnahmegeräte nicht mochte und ich darum nicht zu prüfen wagte, ob es auch funktionierte. Als ich das Gespräch zu Hause (vor dem Familienanlass) schnell transkribieren wollte, war nichts auf dem Band. Ich habe dann aus meiner Mitschrift ein Interview gebastelt und dem Interviewten nochmals vorgelegt.

Erwähnenswert ist das, weil Kaegi in diesem Interview bekannt machte, dass sein Verbleiben am Münsterplatz ernsthaft in Frage gestellt und darum der Abschluss des 6. Bandes und damit die Vollendung der Biografie gefährdet war. Der 72-jährige Kaegi, der in den Kriegsjahren selbst Emigranten aufgenommen hatte, zum Beispiel Luigi Einaudi, erklärte bitter: «Ich fühle mich zum ersten Mal im Leben als Emigrant. Aber so etwas kann bekanntlich passieren …» Er müsse umziehen, das Haus, in dem er seine grosse Bibliothek zum Zwecke der Vollendung seiner Arbeit versammelt habe, werde umgebaut.18 «Ich habe zu verschwinden, und weiss darum nicht, wann und ob ich die Biographie fertig scheiben kann.»19 Dieser indirekte, aber dramatische Appell an die Basler Öffentlichkeit hatte zur Folge, dass der Mäzen Paul Sacher der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft (FAG), der das Haus gehörte und die andere Pläne hatte, die Liegenschaft abkaufte, Kaegi ein lebenslanges Wohnrecht einräumte und anschliessend dort die international berühmte Stiftung für Musiker-Nachlässe unterbrachte.20 In dieser Kausalitätskette könnte ich sagen: Ohne Familienanlass kein Interview und ohne Interview keine Sacher-Stiftung am Münsterplatz. Zu den Konsequenzen der ‹Kaegi›-Bibliothek vgl. Kap. 18.

Keine Erinnerung habe ich an die vielen auch kontrovers geführten Gespräche, aber an eines kann ich mich wegen der erhaltenen Briefkopie erinnern: Ich diskutierte mit Kaegi über die Bedeutung der Zeitgeschichte und bemerkte seine skeptische bis ablehnende Haltung. Darum griff ich in die Tasten und schrieb: «Sicher kann man in der mangelnden Distanz, mithin der mangelnden Übersicht den wesentlichen Nachteil der sog. Zeitgeschichte erblicken.» Zeitgeschichtsschreibung setze aber sogleich auch ohne akademische Geschichtsschreibung ein, und einmal eingeführte Bilder, auch die unzutreffenden, seien von langlebiger Natur, darum solle man das Feld nicht den anderen überlassen. Es gebe aber noch andere gute Gründe: Die Geschichtsschreibung der ersten Generation sei darum zu begrüssen, weil sie ein Publikum vor sich habe, das die gedeutete Geschichte noch selbst erlebt habe und im Bedarfsfall widersprechen könne. Man solle die Bedingtheit der Zeitgeschichte nicht übersehen. «Auch sie – oder sie in besonderem Mass – kann nur Vorläufiges leisten, nur Ergebnisse vorlegen, die weiterverarbeitet werden müssen, die aber gerade für die Weiterarbeit fruchtbare Voraussetzungen leisten können.» Am folgenden Tag teilte mir Kaegi am Telefon mit, er sei mit jedem Wort einverstanden, die grösste Geschichtsschreibung (z. B. Herodot) sei Zeitgeschichtsschreibung. Er bedauerte, dass ich ihn missverstanden und deswegen mit meinem Brief Zeit verloren habe.

Kaegi war 1971 der erste Preisträger des später in Verruf geratenen und darum eingestellten Jacob-Burckhardt-Preises der vom Hamburger Mäzen Alfred Toepfer geschaffenen Basler Johann-Wolfgang-von-Goethe-Stiftung. Der Geehrte konnte mit der Entgegennahme des grossen Preises einen kleinen Förderpreis vergeben und gab diesen an mich.21 Jahrzehnte später fiel via die Hamburger Hauptstiftung die Aufgabe zufällig an mich, die politischen Nebenabsichten des Stifters zu ergründen.22

Bei Bonjour ging ich ein und aus, die Tür wurde zwar nie von ihm, sondern, wie auch bei Kaegi, von einer Hausangestellten geöffnet, man wurde in den ersten Stock geführt und sass dort einen kurzen Moment wartend vor eine Büste von Paul Sacher, bis es zum Treffen und zu den stets sehr anregenden Gesprächen kam, die nur von Bonjours fast herrischer Geste unterbrochen waren, man solle ein weiteres Gebäck behändigen. Mittagessen wurden am voll besetzten Tisch abgehalten, Bonjour am Tischende (bzw. am Kopf des Tischs), über ihm das bekannte Porträt seines Schwiegergrossvaters und Medizin-Nobelpreisträgers Theodor Kocher, zu dem der Schwiegergrossenkel selbstverständlich eine kleine Schrift verfasst hat.

Talar, Rektoratskette und Universitätszepter

Bonjour wollte mir, ich war im besten Fall a. o. Prof., seinen Talar vermachen. Das war so etwas wie die Weitergabe eines geistigen Vermächtnisses. Ich hätte das dankend und ohne weitere Erklärungen annehmen sollen. Ich sagte ihm aber, dass ich bereits den Talar von Kaegi habe, was eine kleine Brüskierung war. Bei einem nächsten Treffen beging ich die weitere Ungeschicklichkeit, ihn zu fragen, wem er den Talar jetzt gegeben habe. Seine sehr angemessene Antwort lautete, dass mich dies nichts angehe. Am ‹Dies academicus› ging ein Teil der beim Warten auf den Umzug geführten Kollegengespräche auch um die Frage, wer von wem den Talar geerbt hatte. Manchmal marschierte ich mit, aber immer ohne Talar. Mir war zu sehr bewusst, dass der Talar eine Neuerfindung des korporatistischen Geistes von 1939 war. 1968 richtete man sich bekanntlich mit dem gereimten Slogan gegen die Universität: ‹Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren›. Meine Distanz zu dieser Verkleidung gründete aber nicht in diesen historischen Bezügen, sie war einfach meiner Natur zuwider. Später schenkte ich den Talar dem Historischen Seminar. Jetzt dient er dort als zirkulierender Wandertalar und wird vor allem dann benutzt, wenn ein Professor/eine Professorin des Seminars gerade Dekan/Dekanin ist und deshalb im Ornat auftreten muss.

Eine sonderbare Verwebung mit den mir fremden Riten und Symbolen besteht darin, dass mein Goldschmied-Grossvater23 väterlicherseits 1939 für die Firma Sautter die noch heute getragene Rektoratskette hergestellt und mein Goldschmied-Vater24 im Auftrag von Rektoratsadjunkt Adrien Veillon in den 1960er-Jahren das Rektoratszimmer mit silbernen Abgüssen aller Universitätssiegel ausgestattet hat. Der Kette begegnete ich immer wieder. Vor der 550-Jahr-Feier von 2010 in Liestal stand ich zufällig neben Rektor Antonio Loprieno, als ihm von einem dienstbaren Geist gerade die kostbare Kette umgehängt wurde. Ich machte ihn auf die Herkunft der Kette aufmerksam, erntete aber eine eher gemischte Reaktion und hatte den Eindruck, dass beim Würdenträger damit das Gefühl aufkam, ich wolle mit dieser Geschichte ihm gleich auch das Würdenzeichen streitig machen.

Und das Universitätszepter? Früher kam es bei Doktoratsprüfungen zum Einsatz. Es lag vor mir auf dem Tisch, als ich darauf den Eid ablegte. Aber es war, wie ich erst nachträglich erfuhr, eine Kopie, was aber die Gültigkeit des Eids nicht beeinträchtigte. Das Original liegt im Safe des Rektorats.

Mit Herbert Lüthy entspann sich nach seiner Ankunft in Basel ein reges Gespräch, das von Mal zu Mal dichter wurde, weil man beim nächsten Mal noch wusste, wovon beim letzten Mal die Rede gewesen war. Im Normallfall hatten wir Historiker und Historikerinnen unsere Spezialgebiete und sassen damit ziemlich einsam auf je eigenen Planeten. Mit Lüthy konnte man aber jedes Thema angehen, er hatte stets etwas zu sagen, aber nicht, weil er besonders redselig gewesen wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil er universal informiert und in ganz vielen Bereichen offenbar ansprechbar war. Als ich ein Vierteljahrhundert später zu seinem 80. Geburtstag im Namen des Historischen Seminars sein Schaffen würdigte, hielt ich unter anderem fest: «Herbert Lüthy hat an der Uni Basel zwar Schüler gehabt, jedoch keine Schule begründet. Aber da, wo er sich aufhielt und den Dialog führte, da hat sich eine über die enge Generationenzugehörigkeit hinausreichende Gemeinschaft gebildet.»25

Während ich bei Bonjour und Kaegi eher das Gefühl hatte, dass sie das Gespräch führten, hielt sich Lüthy im Gespräch eher zurück und reagierte auf das, was vom Gegenüber angeschnitten wurde. Er kam erst ein Jahr vor meinem Studienabschluss nach Basel, der gute Kontakt kam auf Anhieb zustande und hielt danach über viele Jahre an.

Was habe ich an der Uni gelernt? Natürlich habe ich Grundlagenwissen bezogen. Wichtiger war aber die Entwicklung einer bestimmten Haltung dem Stoff und den daraus abgeleiteten Fragen gegenüber. Wissen in Form von konsolidierten Einsichten ist, wenn es nicht weiterentwickelt wird, einem schnellen Alterungsprozess ausgesetzt. Kompetenz dagegen hat grössere Beständigkeit. Worin besteht sie im Fall des geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Studiums? Heute kann ich dazu auf Begriffe zurückgreifen, die mir damals nicht zur Verfügung standen: Es ging und geht um den Erwerb von Reflexionskompetenz, die auch darum wichtig ist, weil sie uns verblüffungsresistent macht und vor einer unguten Naivität bewahrt.26

Die Universität wurde meine Heimat – wie zuvor in Schiers das überblickbare Internat; Heimat jetzt in geistiger, sozialer wie beruflicher Hinsicht. In meinem Werdegang konkretisierte sich bis zu einem gewissen Grad die Tendenz, dass die Universität Leute (nur) für sich selbst ausbildete. Also nicht für das ausseruniversitäre Berufsleben, was aus einer bestimmten Sicht doch der Hauptzweck der Hochschule wäre. Immerhin war ich vorübergehend auch ausserhalb der Uni im Schulunterricht tätig (vgl. Kap. 6) und bin es immer noch mit Medienbeiträgen (vgl. Kap. 17).

Jetzt könnte ich noch Revue passieren lassen, mit welchen Leuten ich gemeinsam die Studienbank gedrückt habe und was diese anschliessend in und mit ihrem Leben gemacht haben. Da kämen mir vor allem naheliegende Wirkungsfelder in den Sinn (neben der Schule und den Medien die Arbeit in Archiven, in Bibliotheken, in der Studienberatung, in politischen Kommissionen etc.). Einer jedoch hat es sogar zum Regierungsrat gebracht (Stefan Conaz), und ein anderer ist nach seinem Geschichtsstudium Grossunternehmer (Rolf Soiron) geworden. Und ein Dritter (Roger Blum) wurde ein bekannter Medienfachmann, dann Präsident des Schweizer Presserats, dann Präsident der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) und schliesslich Ombudsmann der SRG der Deutschschweiz.

13 Nachwort ‹Die Disteln von 1940›, S. 85–110 (vgl. Kap. 19). – 1.-August-Artikel: ‹Selbstzufriedene Schweiz?›, in: ‹Thurgauer Zeitung› vom 1. August 1975.

14 Einen eigenen Fernseher hatte ich erst seit 1978.

15 Kaegis Geige (und Talar) vermittelte ich 1989 als Leihgabe dem Musée sentimental, das Daniel Spoerri, Klaus Littman und Markus Kutter einrichteten.

16 Angesichts der drohenden Kündigung seines Wohnsitzes am Münsterplatz schrieb Kaegi, es sei der einzige Punkt, in dem er sich mit Jacob Burckhardt selbst zu vergleichen wage: «Auch er musste in seinem 74. Lebensjahr umziehen. Nur habe ich eine grössere Bibliothek als er und ein kleineres Vermögen.» (6. November 1973)

17 Aus den Engadiner Skiferien, 31. Dezember 1971.

18 In dieser Bibliothek sind Bestände von drei Geschichtsprofessoren vereinigt: die Bücher von Adolf Baumgartner (gest. 1930), Emil Dürr (gest. 1934) und Werner Kaegi (gest. 1979). Diese Bücher, die zum geringsten Teil Musikalia betreffen, sind alle in die Bibliothek der Sacher-Stiftung übergegangen.

19 Aufmacher mit Bild auf der Titelseite der ‹Basler Nachrichten› Nr. 277 vom 24. November 1973, S. 5. Im Lead: «Die Basler Nachrichten sind dankbar dafür, dieses Interview publizieren zu dürfen.» Zuvor schrieb mir Kaegi, er habe vor ein paar Wochen die Voranzeige der definitiven Kündigung bekommen, die noch vor Ende dieses Jahres eingehen werde. Er mache der FAG keine Vorwürfe, die Renovierungsbedürftigkeit des Hauses mache diesen Schritt nötig. «Aber ich komme mir natürlich vor wie ein Chirurg, von dem man die Fortführung seiner Operationen verlangt, indem man ihm den Operationssaal und seine Instrumente entzieht und ihn auf sein Taschenmesser verweist.» (6. Nov. 1973)

20https://www.paul-sacher-stiftung.ch/de/ueber-die-stiftung.html

21 Der grosse Preis war mit 20 000 Franken plus Medaille ausgestattet, der kleine mit 5000 Franken plus Medaille. 1975 ging der gleiche Preis auch an Herbert Lüthy.

22 Georg Kreis u. a.: ‹Alfred Toepfer (1894–1993), Kaufmann und Stifter. Eine kritische Bestandsaufnahme›, Hamburg 2000. S. 174.

23 Adam Kreis (1872–1950). Um die Rektoratskette gibt es einen kleinen Streit. Der Arbeitgebernachfolger von Sauter, Karl A. Dietschy, nimmt für sich in Anspruch, die Kette ‹gemacht› zu haben. Das rührt an eine grundsätzliche Frage, die auch schon Bert Brecht bearbeitet hat: Sind es die einzelnen Pharaonen oder die Tausende von namenlosen Sklaven, welche die Pyramiden gebaut haben. Eine Schrift spricht sich für den ‹Sklaven› Kreis aus. Lukas Wüthrich, ‹Die Insignien der Universität Basel›, 1959, S. 58: «Die figürlichen Teile der Kettenglieder wurden vom Ziseleur Adam Kreis nach den Entwürfen von Karl A. Dietschys in etwa 550 Arbeitsstunden in Gold getrieben.» Paul Roth bezeichnet die Kette in seinem Festbericht zur Einweihung des Kollegiengebäudes (1939, S. 31) als ein «wahres Meisterwerk baslerischer Goldschmiedekunst». Der Grossvater war aber ein aus dem Raum Frankfurt eingewanderter Deutscher.

24 Albert Kreis (1908–1999).

25 Rede vom 17. Januar 1998 im Schützenhaus Basel.

26 Davon versuchte ich zu reden, als ich mich zusammen mit der Kollegin Susanna Burghartz, vom Departement Gesellschaftswissenschaften eingeladen, am Abend des 19. Okt. 2017 zum Thema ‹Nachwuchsförderung gestern – heute – morgen› äusserte.

3. Militärisches Leben

Die Voraussetzungen für den bevorstehenden Militärdienst waren gut. Bei der Aushebung habe ich, was bei trainierten Gymnasiasten üblich war, mit ausgezeichneten Leistungen (lauter Einser) abgeschlossen, eine Ehrenurkunde mit Maximalnoten erhalten und diese meiner Mutter geschenkt. Nach ihrem Tod fand ich sie in ihren Unterlagen wieder. Über die Mutter hatte ich eine recht gute, fast freundschaftliche Beziehung zu einem hohen Militär (Kommandant der Div. 5, dann Korpskommandant und Ausbildungschef). Das ergab sich einfach so, war nicht meine Leistung. Der Mann war Waadtländer und ein ‹Rösseler›, aber auch mit einem schwarzen Mercedes und einem Ledermantel unterwegs, stets sein Sturmgewehr im Kofferraum. Er hatte seine Laufbahn als Lehrer begonnen und gehörte zu Henri Guisans engstem Freundeskreis. Der Beinahe-Freund schenkte mir mit einer langen auf «automne 1962» datierten Widmung ein grosses Buch über den General mit dem Wunsch, dass meine Verbundenheit («attachement») zu Land und Armee immer und ewig «vivace, actif et profond» bleibe, dies allerdings verbunden auch mit der Erwartung, dass ich «un homme complet, rayonnant et utile» sei. Der Zufall wollte es, dass ich mich später als Historiker, aber völlig unabhängig von diesem Hintergrund, eingehend mit dem General auseinandersetzte. Was der Freund des Hauses zu meinen Arbeiten wohl gesagt hätte? Die erste grössere Arbeit hätte er, siebzigjährig, noch zur Kenntnis nehmen können.27 Da bestand die Beziehung aber nicht mehr. In lebendiger Erinnerung geblieben ist mir, wie wir, etwa 1962, einander einmal in Uniform gegenüberstanden: er als Ehrengast der Mustermesse, ich als Ordnungshüter der Securitas.

Diese Beziehung empfand ich, wie gesagt, nicht als meine Leistung, sie gehörte nicht ganz zu mir. Ganz anders verhielt es sich mit dem Militärengagement meines Grossvaters mütterlicherseits: Darauf war ich ein wenig stolz, auf die Leistungen des Radfahrer-Wachmeisters und Ehrenpräsidenten der Basler Sektion des Militär- u. Motorradfahrer-Verbands. Während der Grenzbesetzung 1914–1918 war er ein bei vielen Stäben bekannter Meldefahrer. Mit ihm identifizierte ich mich; die billigen Silberbecher, die er von seinem Velo-Club erhalten hatte, hielt ich in Ehren.

Mein Vater, mit dem ich nicht im gleichen Haushalt lebte, hat nie in einer Armee gedient. Mit seiner deutschen Staatsbürgerschaft hatte er, obwohl in Basel lebend, einen Aushebungs- und Marschbefehl an die Ostfront erhalten. Die Familie hatte diesen aber vor ihm versteckt, was jedoch, wie ich seine Einstellung einschätzte, gar nicht nötig gewesen wäre. Vielleicht konnte ich 1943 nur darum zur Welt kommen, weil er nicht ins Reich gehen und sich im Kampf für das Abendland opfern musste.

Mit meiner Einteilung als Infanterist war ich zufrieden, vielleicht hätte ich – wie viele – lieber Grenadier werden wollen, doch ‹Füsel› war ja auch beinahe so etwas. Rund 30 Jahre später, 1995, wurde ich aus der Militärdienstpflicht wieder entlassen, allerdings ohne Aufgebot zum legendären Schüblig, was mich etwas enttäuschte. Ich gab einen Teil der Klamotten ab, die Pistole durfte ich behalten, eine Zeughausangestellte stanzte ein P in den Pistolengriff. Seither liegt sie verschlossen im Offizierskoffer auf dem Estrich; wo der Schlüssel liegt, ist mir hingegen entfallen.

Die Rekrutenschule war keine gute Erfahrung. Ich leistete den Militärdienst nicht mit Begeisterung, aber mit selbstverständlicher Hinnahme. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Dienstverweigerer zu werden. Später engagierte ich mich für die Einführung des Zivildienstes – aber als Möglichkeit für andere (vgl. unten; Kap. 7 Parteileben). Die körperlichen und disziplinarischen Anforderungen waren an sich kein Problem, im Schnelllauf war ich jeweils an der Spitze der Mannschaft, und einmal durfte ich wegen guter Schiessresultate im 300-m-Stand sogar früher in den Urlaub. Das Verhältnis mit den Kameraden war gut, auch mit dem Korporal meiner Gruppe, dem Physiker Raoul Viollier, der später als Atomphysiker nach Südafrika ging. Aber bei allen anderen hatte ich einen schlechten Ruf. Man machte mir, wie mir viele Jahre später einer der Korporale verriet, zum Vorwurf, dass ich während der Pausen in Büchern las, die ich im Kampfanzug oder im Rucksack mittrug. Ich erinnere mich, dass ich in der RS 64 Max Frischs damals brandneuen Roman ‹Mein Name ist Gantenbein› gelesen habe.28

Infanterie-Rekrutenschule Liestal 1964, eine uniformierte Gruppe verschiedener Wesen, vorne in der Mitte Kamerad Roland Rasi. (Bild: persönliche Dokumentation)

Ich erlebte viel kollektive und persönliche Schikane. Kollektiv: Da wurde zum Beispiel unter dem Vorwand, dass das Kantonnement nicht aufgeräumt sei, für den ganzen Schlafsaal vorsätzlich der Ausgang gestrichen. Gemäss gut unterrichteter Quelle (die auch die originelle Formulierung weitergab) hatte man sich vorgenommen, an diesem Abend wieder einmal der Truppe «den Zivilisten auszutreiben». Vorwand für die Kollektivstrafe war, dass die Zahnbürste eines Rekruten in die ‹falsche› Richtung geschaut hat.

Mit Beispielen persönlicher Schikane liessen sich Seiten füllen: Einmal wollte man mich mit dem Vorwurf in die ‹Kiste› werfen, ich hätte während einer Übung auf dem Gitterli (Aarau) in einer Übung zum blinden Manipulieren am Sturmgewehr unter der Mütze hervorgeschaut, d. h. mir die Mütze nicht tief genug ins Gesicht gezogen. Ich akzeptierte die falsche Beschuldigung nicht und weigerte mich, ein entsprechendes Protokoll zu unterschreiben. Ich rechnete mit der in Aussicht gestellten Haftstrafe, meine Hauptsorge aber war, dass ich genug Lesestoff (vielleicht ‹Gantenbein›) bei mir hätte, und sorgte dafür, dass ein guter Kamerad bereit war, mich damit zu versehen. Es kam aber anders: Man liess mich zwar bis Mitternacht in einem Büro sitzen und fragte wiederholt, ob ich nun unterschrieben hätte; schliesslich liess man mich kommentarlos laufen. Nachträglich staune ich, was wir uns damals alles gefallen liessen.

Dass ich mit meinen Erfahrungen und meinen kritischen Einschätzungen dieser Erfahrungen nicht alleine war, zeigte in eindrücklicher Weise ‹NZZ›-Chefredaktor Fred Luchsinger: Jg. 21, also der ‹Aktivdienst-Generation› zugehörig, veröffentlichte er 1976 einen Artikel, den ich am liebsten integral zitieren würde. Ich muss mich hier auf einen Satz beschränken und nehme diesen: «Die Verwandlung der Menschen in den Soldaten aber wurde versucht via Umformung erstens zum Halbtrottel und zweitens zur Marionette.»29

In den folgenden Wiederholungskursen waren die Verhältnisse etwas besser. Die Grundsituation, dass die Offiziere sich schonten und die Mannschaft mitunter schlecht behandelten, blieb aber bestehen. Im dritten WK, im Oktober 68, war ich zwar lieb Kind, weil dem Vorgesetzten bekannt war, dass ich für die ‹Basler Nachrichten› unter dem Pseudonym ‹Binkel› besinnliche und gefällige Kurzberichte im Stil von Frischs ‹Blättern aus dem Brotsack› schrieb.30

Unerwartete Karriere

Vielleicht bin ich gerade in jenem WK mit dem Grad eines Gefreiten bedient worden, einem Grad, der nach einer gängigen Formulierung der schönste der Armee sei. Wenig danach konnte ich dank der Vermittlung von Fred Luchsinger (vgl. Kap. 4) wegen meiner Kenntnisse der Pressepolitik der Jahre 39–45 zur Spezialtruppe der Presseleute wechseln und erhielt einen Offiziersgrad in Hilfsdienstfunktion, wie man ihn Fachleuten – es konnten auch beim Festungsbau eingesetzte Ingenieure sein – zur Verfügung stellte.

Bei diesem 2004 aufgelösten Dienst der Abteilung Presse und Funkspruch (APF) ging es darum, unter der Führung des Bundesrats (des Justizministers) im Krieg bei Ausfall der normalen Medien für die Bevölkerung Notinformationen sicherzustellen.31 Der Dienst war halbwegs geheim, aber man steckte uns in ungewöhnliche Uniformen, die schnell die Frage aufkommen liessen, wer wir eigentlich seien und was wir täten. Der Fernsehstar Mäni Weber, der zugleich für das Kleidergeschäft ‹Vögele› arbeitete, liess sich von diesem eine besonders elegante Uniform herstellen und sah wie ein Zivilpilot in Feldgrau aus.

Es war ein wunderbarer Dienst, insbesondere wegen der Kollegen aus der französischen und italienischen Schweiz. Landesteilequipen standen bei der Herstellung der Notzeitungen im Wettbewerb miteinander. Die Blätter der deutschen Schweiz waren in der Regel langweiliger als diejenigen der französischen Schweiz. Eine besondere Aufgabe bestand darin, mit angehenden Generalstabsoffizieren Pressekonferenzen einzuüben. Man musste ‹aufsässisge Journalisten› spielen, gegen die sich die Aspiranten zu wehren hatten.

Ein Teil unserer Truppe war unter oder im Berg stationiert, das heisst: in Kavernen. Dazu eine schöne Anekdote zur Illustration des schweizerischen Republikanismus: In die unterirdischen Stollen erhielt man ohne Ausweis keinen Zugang. Bundesrat Kurt Furgler kam einmal per Helikopter angeflogen und meinte, ohne Ausweis eingelassen zu werden. Er berief sich darauf, dass der einfache Mann der Festungswache ihn doch einfach kenne müsse. Das half aber nicht.

Der Dienst machte im Laufe der Jahre eine Entwicklung zu seinem Nachteil durch, er wurde mehr und mehr zum Tummelplatz für militärische Exer-zitien, insbesondere für Verschiebungen innerhalb der Schweiz, wobei man dies auch mit leeren VW-Kleinbussen hätte machen können. Zudem wurden wir bewaffnet, jeder fasste eine Pistole und hatte Schiessübungen zu absolvieren. Einmal drohte uns eine Zurückstufung in Grad und Sold. Ein Kollege, Landwirtschaftsredaktor der ‹Grünen›, war mit dem für das Militärdepartement zuständigen Bundesrat – Gnägi Rüedel – eng befreundet, er konnte das verhindern.

Übungsgespräch zwischen ‹aufsässigem Journalisten› mit ‹nasty questions› und bedrängtem Armeeverantwortlichem (Bild: Dok. APF).

Als der ‹Tagi› am 20. November 2004 meldete, dass die APF nach 65 Jahren aufgelöst worden sei, zeigten sie Bilder von Kurt Felix und Bernhard Thurnheer in Uniformen. Die APF unterhält, wie wohl andere Teile der Armee, einen Ehemaligenresp. einen Veteranenverein. Da war ich noch kürzlich, am 31. Oktober 2014, nach Olten an eine GV geladen und hielt einen Vortrag über die Zensur im Ersten Weltkrieg.32

Immer wieder erhielt ich Einladungen zu Vorträgen in militärischem Rahmen. An die erste kann ich mich besonders gut erinnern: Im Herbst 1979 trat ich als Gast von Brigadier Louis-Edouard Roulet, Chef des Truppeninformationsdienstes, an historischer Stätte bei Abenddämmerung und Clairon-Tönen mit einem Referat über den Rütlirapport vom Juli 1940 auf. Ein andermal (im Oktober 1986) wurde ich beispielsweise eingeladen, vor dem Kdo der Feldarmeekorps 4 über ‹Dissuasion aus historisch-psychologischer Sicht› zu referieren.33

Der Gipfel meiner militärischen Karriere bestand darin, dass ich, der nur Gefreite, unabhängig von der APF im Rahmen einer Stabsübung Operative Schulung in einem Seminar ‹Oberbefehl› im Herbst 1984 die gesamte Armeespitze (mindestens sechs Korpskommandanten) für 20 Minuten als exklusive Zuhörerschaft hatte, als ich im Auftrag von Kurt Eichenberger, Jus-Professor der Uni Basel und Brigadier, zum Verhältnis zwischen Landesregierung und General im Kriegsfall referieren durfte.34 Ich tat dies in Zivil, hätte aber ganz gerne mein einfaches Soldatentenue angehabt, um die Differenz sichtbar zu machen. Die Genugtuung, ich stehe dazu, bestand darin, zur Basis zu gehören und mit den Oberen im Gespräch zu sein.

1989 habe ich ohne zu zögern gegen die Armeeabschaffungsinitiative gestimmt und mich als Historiker an der Debatte zur Frage beteiligt, welche Bedeutung die Armee im Zweiten Weltkrieg für die Schweiz hatte. Ohne die Bewahrung einzig der militärischen Landesverteidigung zuzuschreiben, vertrat ich die Meinung, dass die Armee gegen innen viel zur Erhaltung des Verteidigungswillens beigetragen und gegen aussen dafür gesorgt hat, dass das Land kein Selbstbedienungsladen geworden ist.

Einen weiteren Kontrast zu meinen schlechten Anfangsjahren in der Armee bildete das Korreferat vor der Offiziersgesellschaft der Region Basel vom November 1997 in Liestal zusammen mit Generalstabschef Arthur Lienert über die Neutralität. Da war ich erstaunt, wie gut meine kritischen Bemerkungen zur Einschätzung der Neutralität aufgenommen wurden. Lienert übertrumpfe mit seinen Ausführungen sogar meine Vorbehalte gegenüber dem stark ideologisierten Umgang mit der Neutralität.35 1999 widerholte sich die Erfahrung: Da durfte ich zur 500-Jahr-Feier der Schlacht von Dornach in der Aula der Universität Basel an einem Sonntagmorgen den Festvortrag halten. Bezogen auf den damaligen eidgenössischen Zuzug aus verschiedenen Kantonen (mit ihren Fähnlein) erlaubte ich mir die Parallele zur heutigen Situation mit dem Bedarf für eine gemischte gesamteuropäische Armee (und sei es auch mit der Nato) und benutzte dabei den mir zuvor nicht sehr geläufigen Begriff der ‹Interoperationabilität›. Die in den vorderen Reihen sitzenden Offiziere nickten heftig.36

27 Zu Guisans Geheimkontakten mit der französischen Armee: ‹Auf den Spuren von La Charité. Die schweizerische Armeeführung im Spannungsfeld des deutsch-französischen Gegensatzes›, Basel 1976. Später interessierte mich der Wandel, dem das Guisan-Bild unterworfen war. Dazu zuletzt der 2010 im Buch über die Schweizer Erinnerungsorte erschienene Aufsatz (S. 157–167).

28 Am 21. Januar 2016 wurde ich am Rande einer Veranstaltung der Senioren-Uni von jemandem angesprochen, der sich als einer der damaligen Korporale zu erkennen gab. Am Schluss unseres Pausengesprächs schenkte er mir drei Fotos mit Gruppenbildern aus der schönen-unschönen Zeit der Rekrutenschule.

29 ‹NZZ› vom 8. September 1976. Luchsinger gehörte zur Fliegertruppe und beschloss seine Militärkarriere im Rang eines Majors.

30 Unter dem Pseudonym ‹Binkel›, 23., 25.,28., 31. Oktober, 1., 5., 7./8. November 1968. ‹Argus› belegte, dass ein solcher Bericht sogar von der ‹FAZ› übernommen wurde. In dieser Reihe gab es auch durchaus kritische Beiträge, etwa zur Frage, warum der Soldat einen Kopf habe, mit der Antwort: damit er eine Mütze tragen und dann auch richtig salutieren kann (‹Basler Nachrichten› vom 5. November 1968).

31https://de.wikipedia.org/wiki/Abteilung_Presse_und_Funkspruch

32 Vortrag: ‹Verfassungswidrig und einseitig. Eine schweizerische Zensurdebatte im Ersten Weltkrieg›, in: ‹Ausgewählte Aufsätze›, Bd. 7, Basel 2015. S. 71–80.

33 Diese Einladung verdankte ich dem St. Galler Politikwissenschaftler Alois Riklin.

34 Dankesschreiben von Korpskdt Lüthy und Divisionär Däniker vom 26. November 1984.

35 Bericht der ‹Basellandschaftlichen Zeitung› vom 27. November 1997.

36 Bericht in der ‹NZZ› vom 27. September 1999.

4. Leben im und mit 1968

Zu ‹1968› hätte ich vieles zu berichten, was ich persönlich erlebt habe. Zudem könnte ich auch einiges zur objektiven Bedeutung dieser Zeit ausführen, weil ich mich auch später mit den ‹Aufbruchsjahren› eingehend befasst habe. Jetzt, da sich der historisch offenbar wichtige Vorgang zum 50. Mal jährt, wäre der Moment besonders günstig. Das Dumme ist bloss, dass ich anlässlich früherer Dezennien das meiste bereits berichtet habe und hier nicht erneut rekapitulieren sollte. 1978 habe ich noch keine Rückblicke verfasst, aber 1988, 1998 und 2008 sehr wohl.37

Was aus diesen ‹alten Geschichten› dennoch aufwärmen? In Kurzform nur dies: Einerseits war meine Mitarbeit in der Basler Studentenschaft einfach eine Fortsetzung meines Engagements, wie ich es in der kleinen Welt des Schierser Internats mit verschiedenen gemeinschaftlichen Aktivitäten bereits wahrgenommen hatte.38 Andererseits hat mich der Aufbruchsgeist der späteren 1960er-Jahre wohl zusätzlich motiviert.

1967 rief ich an der Uni eine Filmkommission ins Leben, kurz darauf übernahm ich die Verantwortung für die ganze Kulturkommission der Basler Studentenschaft und organisierte zusammen mit dem ‹Literarischen Forum› grosse Schriftstellerlesungen mit Berühmtheiten (Lenz, Handke, Bichsel etc.). In mein Ressort fiel 1967 auch die Sammlungsaktion für die Picasso-Ankäufe. Dieses Engagement wurde mit einem egalitären Votum begründet: «Vergessen wir nicht, dass die Kunst nicht das Privileg eines kleinen Kreises von Bevorzugten ist, sondern allen gehört.»39 Selbstverständlich kam auch die regelmässige Mitarbeit in der Studentenzeitschrift ‹Kolibri› hinzu. Der Vorstand der Studentenschaft war eine Kollegialbehörde, in der alles besprochen wurde. Natürlich auch die verschiedenen Varianten eines neuen Universitätsgesetzes, die mich allerdings, weil für mich zu theoretisch, nur wenig interessierten.

Im Vorstand hatte ein Vertreter der ‹Farbentragenden› einen Ex-officio-Sitz. Die übrigen waren mit entsprechendem Stolz die ‹Wilden›, demokratisch gewählt vom Studentenrat, der seinerseits ebenfalls aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen war. Im studentischen Parlament gab es verschiedene Fraktionen: auf der einen Seite eine kleine, aber militante Gruppe von Ultrakonservativen, auf der anderen Seite die radikale Linke, zuerst als ‹Progressive Studentenschaft Basel› (PSB), dann schon bald als Teil der ‹Progressiven Organisationen Basel› (POB).

An Debatten in diesem Forum kann ich mich nicht erinnern, ich war froh, wenn wir als Vorstand unser Budget durchbrachten. In kleinerem Rahmen gab es Diskussionen etwa zur Frage, wie weit man gegebene Rechtsvorschriften beachten sollte oder legitimerweise missachten durfte. Antigone und Wilhelm Tell standen Pate.

Alles in allem hielt sich das studentische Aufbegehren in den ersten Jahren (1967/68 ff.) in Grenzen, zu einer Radikalisierung kam es erst nach 1971. Wir waren klassische ‹Moleküle› einer Bewegung, teils Getriebene, teils selbst Treibende. Die ‹Revolution› frass schnell ihre Kinder: Wir, die wir doch Pioniere waren, wurden von nachstürmenden Revoluzzern der in immer kürzeren Intervallen auftretenden Generationen überrollt und verhöhnt. Wir hatten diese Art von Profilierung gegenüber unseren Vorgängern nicht nötig, als wirklich Neue hatten wir Profil genug. Mein Nachfolger in der studentischen Kulturkommission (Hansueli Probst, später Literaturredaktor bei Radio DRS) etikettierte mich schon 1969 im gemeinsamen Studentenblättchen ‹Kolibri› als «Ewiggestrigen», was ich allerdings nicht auf mir sitzen liess und mich veranlasste, eine Gegendarstellung zu verfassen.40

Ein Teil war Selbstverwaltung: anfänglich die Mensa, dann die Papeterie, der Reisedienst (SSR), die Wohnungsvermittlung (WoVe). Im Unibetrieb wollten wir Räumlichkeiten für den Eigengebrauch, Mitsprache in der Regenz (dem kompetenzschwachen Universitätsparlament), mehr Rechtssicherheit bei Prüfungen, Vorlesungsskripte, weniger Massenbetrieb, mehr Sprechstunden. Der Vorlesungsbetrieb wurde als solcher zaghaft infrage gestellt (‹hinterfragt› hiess das neue Wort). Im Februar 1968 produzierte ich eine ganze Nummer der Studentenzeitschrift ‹Kolibri› (Nr. 149) zum Thema ‹Sinn und Unsinn der Vorlesungen›. Es ging um die Frage, ob heutzutage nicht besser solide Skripte abgegeben werden sollten, statt in überfüllten Auditorien schlecht verständliche Referate zu halten. Bereits im November 1967 – ‹68› war noch nicht über uns gekommen, aber gewisse Fragen doch bereits aufgekommen – waren alle (225) Professoren zur Vorlesungsproblematik befragt worden, 35 lieferten schriftliche Antworten, darunter auch die ‹Grossen› wie Jaspers, Salin, Reichstein, Schefold und andere. Selbst in den leichten Infragestellungen des Bestehenden war die Orientierung nach ‹oben› und nach den ‹Alten› noch stark. Was die Antwortenden damals meinten, ist noch heute nachzulesen und muss hier nicht weitergegeben werden. Der Clou der Geschichte war jedoch: Redaktionell machten wir darauf aufmerksam, dass die Dozenten ein Blatt gefüllt hätten, das eigentlich der Stimme der Studierenden vorbehalten sei. Diese sollten sich in den nächsten Nummern gefälligst ebenfalls dazu äussern. Der Appell blieb jedoch ungehört. Wir klagten über die Lethargie unserer Mitstudierenden (‹Kommilitonen›).

Wir beanstandeten auch den traditionellen ‹Dies academicus› (die jährliche Gründungsfeier). Die Universitätsleitung nahm dies halbwegs ernst, sie setzte unter dem Präsidium des zweifachen Alt-Rektors (1939, 1960) und inzwischen 79 Jahre alt gewordenen Kirchenhistorikers Ernst Staehelin eine Kommission zur Reform dieses Tages ein. Ich gehörte mit ein paar anderen Studis der Gruppe an, die sich in Staehelins Sitz am Heuberg, dem ‹Frey Grynaeum› (einem Gebäude aus dem Jahr 1680) ein paar Mal traf. Das Resultat: Wir liessen die traditionelle Feier stehen und legten einen zweiten, folgenden Tag daneben, einen ‹Tag der wissenschaftlichen Begegnung› mit Diskussionen um aktuelle Fragen von Gesellschaft und Wissenschaft. Das haben wir zwei, dreimal tatsächlich gemacht, dann aber ist das Neue wieder eingeschlafen und das Alte bis heute weiter bestehen geblieben.

Selbstverständlich nahmen wir auch zu einem Teil des Weltgeschehens Stellung. Während wir im Nahost-Konflikt eindeutig Partei ergriffen, markierten wir im Ost-West-Konflikt so etwas wie Äquidistanz. Der Slogan lautete: ‹Die Russen in der CSSR: Schützenhilfe für die Amerikaner in Vietnam›.41 Wir protestierten und spürten gleichzeitig unsere Ohnmacht. Unter dem Titel ‹Ist unser Gewissen überfordert?› konnte ich als 25-jähriger Nobody in der ‹National-Zeitung› einen redaktionellen Artikel unterbringen, in dem ich die Ambivalenz von gleichzeitiger Nähe und Ferne ansprach. Ich fragte, ob Länder jenseits bestimmter Staatsgrenzen und Breitengrade nicht mehr «zu dem Ort gehörten, wo wir leben».42 Immerhin konnten wir uns (wie unsere Vorvorgänger 1956 im Falle Ungarns) in der Flüchtlingshilfe engagieren und Studierenden aus der CSSR solidarische Starthilfe bieten.

Israels Bedrängnis im Sechstagekrieg 1967 liess uns nicht gleichgültig. Ich lancierte die Aktion ‹Pro Israel› und rief die Studierenden wörtlich dazu auf, Israels Freiheit zu erhalten, den Frieden zurückzugewinnen und beim Wiederaufbau zu helfen. Das Flugblatt erklärte auch gleich, wie man helfen könne, nebst der üblichen finanziellen Hilfe durch Teilnahme als Freiwilliger vor Ort im Zivildienst als Arzt, Krankenpfleger, Landwirt etc. Diesem in der Uni verteilten Blatt waren Verhandlungen mit der Universitätsleitung vorausgegangen.