11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwabe Verlag Basel

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Dieser Teil befasst sich mit der Herausbildung eines staatlichen Zusammengehörigkeitsgefühls. Dabei wird deutlich, dass dieses nicht von selbst entsteht, sondern von vielen mitgetragen, aber auch hergestellt und gepflegt werden muss. Vorgeschichten zur Gegenwart (Vorgeschichten zur Gegenwart) Georg Kreis (Hrsg.) Vorgeschichten zur Gegenwart Georg Kreis Vorgeschichten zur Gegenwart Band 1, Teil 1: Die Schweiz als Kohäsionsfarbik Format E-Book: EPUB. 2017. 346 Seiten, 12 Abbildungen. sFr. 12.- / € (D) 11.99 ISBN 978-3-7965-3585-7

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Georg Kreis

VORGESCHICHTENZURGEGENWART

Ausgewählte Aufsätze

Band 1, Teil 1: Die Schweiz als Kohäsionsfabrik

Schwabe Verlag Basel

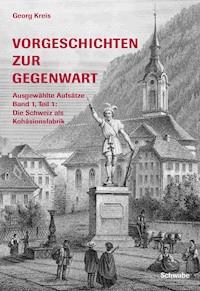

Umschlag: Ehemaliges Tell-Denkmal in Altdorf, Stahlstich, um 1860. Die Statue hatte am Eidgenössischen Schützenfest 1859 den Triumphbogen bekrönt und war anschliessend den Urnern geschenkt worden. Das imposante Monument aus Gips löste sich innert weniger Jahre im Altdorfer Regen auf. Vgl. den Beitrag «Namenlose Eidgenossen» in diesem Band. Foto Schweizerisches Landesmuseum, Zürich, Nr. COL-16324.

© 2003 by Schwabe AG, Verlag, Basel Bildredaktion: Georg Kreis Gesamtherstellung: Schwabe AG, Muttenz/Basel ISBN 3-7965-2020-0 eISBN ePUB 978-7965-3585-7 eISBN mobi 978-7965-3596-3

www.schwabe.ch

Inhalt

Inhalt

Vorwort

Teil 1Die Schweiz als Kohäsionsfabrik

Schweizerische Landesausstellungen – zu welchem Zweck?

Die «Landi» – zwischen Tradition und Moderne

Kontroversen um die Expo 64

Namenlose Eidgenossen

Unten und oben

Zeitgeist in Altdorf und Basel – Tell und Wettstein

Die «ruhige Kraft» einer kolossalen Frau

Die «Sentinelle» von Les Rangiers

Gefallenendenkmäler in kriegsverschontem Land

Momentaufnahmen eines Dauerzustandes

Lebendiger Wilhelm Tell

Nationalpädagogik in Wort und Bild

Die Kappeler Milchsuppe

Das Festspiel – ein antimodernes Produkt der Moderne

Schwören in der Schweiz

Die Schweiz und ihre Landeshymnen

Umworben und ausgelacht: Helvetia vor und nach 1848

Das Verfassungsjubiläum von 1948

Das Schlachtfeld von Marignano aufkaufen?

Das Schweizerkreuz

Der Triumph des 1. Mai

Ein Schweizer Museum fürs nächste Jahrtausend

Textnachweis

Vorwort

Hat man mal ein bis zwei Bücher publiziert, kann es geschehen, dass jemand die wohlgemeinte Frage stellt, was denn das nächste Buch sei. Oder in einer anderen Variante, an welchem Buch man gerade arbeite. Beim wissenschaftlichen Arbeiten dürfte weit seltener als im Falle der Belletristik die Absicht, ein Buch zu schreiben, die Ausgangslage markieren. Am Anfang steht mehrheitlich das Interesse für ein bestimmtes Problem. Daraus mag dann ein Aufsatz entstehen, dann vielleicht mal auch ein Buch. Auch wenn man einiges an Büchern vorweisen kann, hat man in der Regel viel mehr Zeit für Aufsätze als für Bücher verwendet.

Jedenfalls sind Aufsätze im Leben eines Wissenschaftlers wie aber auch in der Landschaft der wissenschaftlichen Publikationen das wesentlich häufigere Resultat wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Paradoxerweise sind es aber vor allem die Bücher, die zur Kenntnis genommen werden, und es sind die Bücher, die in den Bibliothekskatalogen aufgeführt werden. So riskieren die Aufsätze, einen Teil ihres Publikums nicht zu erreichen. Dies wissend, fährt man aber fort, stets weitere Aufsätze zu schreiben, statt die Kapazität für das Verfassen von Büchern einzusetzen. Das Produzieren von Aufsätzen hat, abgesehen vom vorausgesetzten Interesse für die Sache, seinen Grund auch darin, dass man immer wieder mal eingeladen wird, sich an Sammelbänden zu beteiligen, und dieser Buchtypus eine wichtige Form der Wissensvermittlung ist. Hier kann man sich nicht beklagen, dass der Einzelbeitrag seine Leser nicht erreiche. Hier tritt aber die Arbeitswelt der einzelnen Beiträger nur bedingt in Erscheinung und werden dessen in anderen Sammelbänden erscheinende Abhandlungen nicht im Zusammenhang wahrgenommen.

Die Herausgabe von gesammelten Aufsätzen (bei weitem nicht allen) soll die in den Texten aufgeworfenen Fragen und entwickelten Antworten mit einer etwas zeitbeständigeren Form nochmals unters interessierte Publikum bringen, nicht «auf vielfachen Wunsch» einer imaginierten Gemeinde, sondern schlicht für eine Sache eintretend, die einem immerhin so wichtig erscheint, dass man ihr den grössten Teil des Lebens widmet.

Die hier zusammengestellten Aufsätze sind grösstenteils an anderem Ort bereits erschienen. In einigen Fällen erschienen Ergänzungen im Sinne von Aktualisierungen und Weiterführungen wünschenswert. Diese sind als solche gekennzeichnet. Der Autor ist dem Verlag für das beträchtliche Engagement, mit dem er sich dieses Unternehmens angenommen hat, zu grossem Dank verpflichtet. Er möchte auch allen Mitarbeitern danken, die sich auf dem längeren Weg bis zur Publikation mit ihrem Wissen und Können in das Projekt eingebracht haben.

Basel, im Mai 2003 Georg Kreis

Teil 1Die Schweiz als Kohäsionsfabrik

Schweizerische Landesausstellungen – zu welchem Zweck?

Ein Überblick über die Entwicklung 1804–2002

Warum sich mit der Geschichte der Landesausstellungen beschäftigen? Wie in vielen anderen Geschichten bieten sich zwei grundsätzlich diverse und doch gleichartige Demarchen an: Wir betonen, dass es früher ganz anders war, oder wir betonen, dass es früher auffallend gleich war. Auf Kontrast wäre beispielsweise die Aussage angelegt, dass man früher um das Ausstellungsprojekt viel weniger gestritten habe und das Geld weniger wichtig gewesen sei. Auf Kontinuität pocht dagegen, wenn jemand gerne sagt, dass schon früher um die Ausstellungen viel gestritten worden1 und auch damals das Geld wichtig gewesen sei. Wenn man will, wird sich wohl beides beweisen und widerlegen lassen. Es ist auch nicht so, dass wir die Spätform eines Phänomens (und die Expo 2001/02 ist eine Spätform) nicht besser verstehen, wenn wir die sogenannten Anfänge verstehen. Es gibt, um mit unserem cher Marc Bloch zu reden, ein «idole» oder eine «hantise des origines», die irrtümlich meint, dass in sogenannten Anfängen alles Folgende bereits angelegt sei.2

Die Möglichkeiten der Geschichte sind jedoch angemessener genutzt, wenn wir uns überlegen, 1. aus welchen sozioökonomischen Bedürfnissen heraus das Ausstellungswesen entstanden ist, 2. wie sich daraus eine Tradition gebildet hat und 3. wie es kommt, dass diese Tradition weitergetragen wird, obwohl sich die gesellschaftlichen Bedürfnisse grundlegend gewandelt haben und auch die Funktion solcher Ausstellungen eine völlig andere geworden ist.

Antworten auf welche sozioökonomischen Bedürfnisse?

Die um 1800 als transnationales Phänomen aufkommenden Wirtschaftsausstellungen unterschieden sich von den traditionellen Messen und Märkten, wo individuelle Angebote und individuelle Nachfragen in direktester Weise gegenüberstanden, in drei grundsätzlichen Punkten: 1. Sie verfolgten eine gemeinnützige Zielsetzung, indem sie auf der Seite der Produzenten die technische Entwicklung und den Wettbewerb vorantrieben und auf der Seite der Kunden über die Verbesserung des Wissens über die Möglichkeiten der modernen Produktion die Ansprüche steigern. 2. Sie legten höchsten Wert auf die Präsentation. Die Schaustellung erlangt eine eigene Bedeutung, sie dient nicht nur der Absatzförderung, sondern auch der Belehrung. 3. Die Ausstellungen wurden zu Muster-Messen; an die Stelle des direkten Verkaufs traten Bestellungsaufnahmen und Imagepflege.

Als Anfang des modernen Ausstellungswesens in der Schweiz darf die Berner Kunst- und Industrieausstellung von 1804 gelten. Diese stand wahrscheinlich unter der Nachwirkung eines Vorbildes: der Pariser Ausstellung von 1798, die als erste moderne Landesausstellung in die Geschichte eingegangen ist. Deren «Temple du Travail» sollte ebenfalls der wirtschaftlichen Wiederbelebung dienen, aber auch gegen aussen, das heisst insbesondere gegenüber dem gegnerischen England, Frankreichs wirtschaftliche Stärke demonstrieren. Später sollte sich dieses Charakteristikum noch verstärken: Solche Ausstellungen wollten das Neueste zeigen, sie wollten, und diese Absicht ist bis heute erhalten geblieben, innovative Impulse geben, ob dies nun frühe Uhrwerke, private Badezimmereinrichtungen oder elektronische Neuheiten des 21. Jahrhunderts waren.

Die schweizerische Frühform der modernen Industrieausstellung kam einstweilen allerdings ohne das Begleitprogramm aus, das in Paris bereits entwickelt worden war: ohne Volksfest, Militärparade, Regierungsaufmarsch, Feuerwerk, sportliche Wettkämpfe und Bälle, also ohne Veranstaltungsteile, welche die Gesamtheit des Volkes ansprechen wollten.

Kunst und Industrie, heute oft als Gegensatz verstanden, bildeten im Denken des frühen 19. Jahrhunderts weitgehend eine Einheit. Beides verband sich in dem, was eine wesentliche Eigenheit der schweizerischen Industrie werden sollte: in der Veredelung von Rohstoffen. Kunst und zugleich Industrieprodukte waren beispielsweise die Chronometer, Filter und Ventile, Federn und Gewinde – und in den verschiedenen Kombinationen die «arbeitenden Maschinen»: Pressen, Pumpen usw.3

Die Ausstellung als temporäre Schule der Nation

Die frühen Ausstellungen wiesen stark lehrhafte Züge auf, ja, ihr Zweck bestand – dem Aufklärungsgedanken gemäss, aus dem sie hervorgegangen waren – recht eigentlich in der Belehrung. Im späten 18. Jahrhundert wie beinahe im gesamten 19. Jahrhundert war der Wissensdurst so gross, anderseits das Wissen so schwer zugänglich, dass solche Vermittlungsveranstaltungen einem allgemeinen Bedürfnis entsprachen. Niemand stiess sich an der Lehrhaftigkeit der Ausstellungen. In der Vermittlung von gesichertem Wissen bestand recht eigentlich ein Nachholbedarf, wobei die wirtschaftliche Produktion im Zentrum des Interesses stand und nicht die gesellschaftspolitische Problematik.

Dem Schulwesen wurde in der ersten eigentlichen Landesausstellung von 1883 besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die ihm gewidmete Ausstellungsfläche nahm als thematische Abteilung mitten in der Produktemesse eine Sonderstellung ein.

Nachdem bereits für die Wiener Weltausstellung von 1873 eine erste schweizerische Schulstatistik zusammengestellt worden war, wurde im Hinblick auf die Zürcher Ausstellung von 1883 im Auftrag des Bundesrates eine umfassende Erhebung durchgeführt. Auch in den folgenden Ausstellungen wurde dem Bildungswesen hohe Bedeutung beigemessen.4

Deutlicher als heute stand den Zeitgenossen vor Augen, dass das Unterrichtswesen sozusagen die wichtigste Voraussetzung für die nationale Produktionsstärke war. Dies nach dem zeitgenössischen sozialdarwinistischen Motto: «qu’il est inutile, le pays qui ne peut s’assurer une place dans le grand mouvement des sociétés humaines par son propre travail. Et l’humanité n’entretient pas d’asiles pour les peuples ruinés.»5 Bundesrat Numa Droz appellierte denn auch in seiner Eröffnungsansprache zur Ausstellung von 1883 an das Nationalgenie und den Nationalstolz: «Quand nous parcourons ces halles immenses où se trouvent réunis les produits du travail et du génie national, nous ne pouvons nous empêcher d’éprouver un sentiment de fierté en voyant tout ce qu’un petit peuple, peu favorisé par la nature, est capable de créer de richesses, lorsque toutes ses ambitions, tous ses efforts sont uniquement dirigés vers les œuvres profitables de la paix et de la liberté.»6

Die Ausstellung gab der Schule einen Ehrenplatz, sie wollte aber auch selbst temporäre Schule der Nation sein. In der offiziellen Zweckumschreibung ist ausdrücklich von der «gegenseitigen Belehrung» die Rede. Der Schulcharakter der Ausstellung kam darin zum Ausdruck, dass nicht wie heute zur blossen Unterhaltung, sondern zur praktischen Belehrung junge Menschen klassenweise durch die Ausstellung geschleust wurden. Als eher seltsam wird man empfinden, dass ganze Fabrikbelegschaften in Reih und Glied zur Ausstellung marschierten.

Wettbewerb und Entschärfung der Gegensätze

Die Ausstellungen hatten, wie das an der Schulfrage bereits zu erkennen war, auch die Funktion von Bestandesaufnahmen. Ausführliche Berichte wurden im Hinblick auf die Ausstellungen und im Rückblick auf die Ausstellungen verfasst. Letztere hielten fest, was zufriedenstellend gewesen und was bis zum nächsten Mal zu verbessern sei. Die bereits in der Ausstellung von 1804 vorhandenen Preisgerichte verteilten Zensuren bzw. Ehrenmeldungen und Goldmedaillen und gaben den Produktemessen den Charakter eines Klassenwettbewerbs oder einer Wirtschaftsolympiade.

Eine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wichtiger werdende Funktion solcher Ausstellungen bestand darin, mit der Gesamtschau ein Gegenstück zur segmentierenden Wirkung der Arbeitsteilung zu bilden. Der einzelne sollte erfahren können, zu welchem grossen gesamtwirtschaftlichen und nationalen Ensemble er seinen kleinen, aber wichtigen Beitrag leistete. Es ging auch darum, der Wirtschaft über die rein materiellen Interessen hinaus eine erhabenere, noblere Mission zu geben und die Spannungen, Disparitäten und Widersprüche, die sich aus der sozioökonomischen Entwicklung ergeben, zu entschärfen und akzeptabler zu machen. Kein Zufall, dass Numa Droz in seiner Rede von 1883 den «esprit d’harmonie» beschwor.

Mit der Berner Ausstellung von 1914 wurde neben der Produkteschau eine weitere Dimension entwickelt, die heute als dominante Funktion das Feld beherrscht und die ursprüngliche Funktion weitgehend verdrängt hat: die Landesausstellung als Problemschau. Dies lässt sich am Militärwesen stellvertretend deutlich aufzeigen. Nachdem an der Genfer Ausstellung von 1896 erstmals Armeematerial ausgestellt worden war, um den guten Stand der eigenen Rüstung zu zeigen und mit den schönen Exponaten dem Kriegsmaterialexport den Weg zu ebnen, bestand bei der Berner Ausstellung von 1914, wo es erstmals einen eigenen Armeepavillon gab, auch die Absicht zu zeigen, was mit Steuergeldern gekauft wurde. 1939 ging es dann um die Demonstration des Wehrwillens und 1964 auch um die Propagierung der Landesverteidigung.

Mit der Verlagerung des Schwerpunktes weg von der Produkteschau hin zur Problemschau wurde die heutzutage diskutierte Frage nach der Botschaft der Expo bedeutsam. Bis 1914 wurde von keiner Landesausstellung erwartet, dass sie ausser sich selber eine zusätzliche Botschaft transportiere. Auch die «Landi 39», die übrigens mit einem beträchtlichen Ertragsüberschuss abschloss, hatte noch keine Botschaft, aber sie war die Botschaft, und sie wurde das weniger wegen ihrer Art als wegen des Aggregatszustands der Gesellschaft. Die Expo 64, die übrigens mit einem grösseren Defizit ausging, musste – das drückt bereits die Erwartung einer Botschaft aus – mit einem Motto antreten; es war ein Allerweltsslogan, der viel und wenig zugleich sagte: «Pour la Suisse de demain: croire et créer».7

Zentrum und Peripherie

Eine andere Funktion kam ebenfalls erst später hinzu: die Funktion, mit Hilfe solcher Grossausstellungen die schwache Infrastruktur des Ausstellungsortes zu verbessern. Anfänglich waren die Ausstellungen selbstverständlich in den etablierten Städten und gegebenen Zentren des Landes. Es ist kein Zufall, dass der Reigen der grossen Ausstellungen 1883 in Zürich beginnt und Zürich zweimal mit einer derartigen Ausstellung bedient wurde. Die Parallele dazu war, dass die ersten Weltausstellungen 1851/55 in den wichtigsten europäischen Zentren London und Paris durchgeführt wurden.8

Als sich nach der Expo 64 abzeichnete, dass die nächste Landesausstellung an die Innerschweiz gehen könnte, meldete Schwyz schon 1974 seinen (indirekt gegen Luzern gerichteten) Anspruch mit dem Argument an, dass jetzt auch einmal ein Landkanton berücksichtigt werden sollte. Aus der innerschweizerischen Rivalität (nicht nur zwischen Schwyz und Luzern, auch zwischen Schwyz und Uri und in anderen freundeidgenössischen Rivalitätsbeziehungen) entstand dann in den 1980er Jahren das dezentrale Konzept. Aus der Not wollte man eine Tugend machen.

Aus der Vorgeschichte der Gegenwart sei in Erinnerung gerufen, dass sich Schwyz und Luzern in den 1970er Jahren die Sache gegenseitig streitig machten, dass die Interschweizerische Regierungskonferenz schlichten wollte, indem sie den Schwyzern die 700-Jahr-Feier und Luzern die Landesausstellung anbot, dass aber beide, die einen mit einem Rotbuch, die anderen mit einem Blaubuch, an der exklusiven Zuteilung festhielten, dass schon in Luzern «Arteplages» geplant waren, diese aber die wachsende Opposition der als «Aktion Seerose» auftretenden Ökobewegung herausforderten, dass manche Luzern nicht als «zehnjährige Baustelle» haben wollten, dass man zudem nicht eine Konsumhaltung, sondern echte Begegnung und Besinnung haben wollte. Zur Forderung nach Demokratisierung kam, wie gesagt, die der Dezentralisierung, was andere wieder abtaten als «überall ein bisschen Landi», so dass Luzern im Mai 1985 als erster Innerschweizer Ort ausstieg. Rund 55 Prozent lehnten in einer Volksabstimmung einen 1,55 Mio.-Kredit ab.

Das um Luzern reduzierte Dezentralisierungskonzept überzeugte noch weniger, eine Mehrheit sah darin nur eine Multiplikation der Übel und schickte das Projekt in mehreren Volksabstimmungen bachab (zuletzt im April 1987), und zwar nach der Tradition der Vögtevertreibung und des Burgenbruchs, das heisst im Bedürfnis, «denen da oben» zu zeigen, dass man sich mit billigen Appellen an das patriotische Pflichtgefühl nicht gängeln lasse, zumal wenn hinter zu vielen Projekten das Profitstreben von Zürcher Firmen stand.9 Nachtrag von 2003: Der Schreibende war an der Landsgemeinde von Sarnen zugegen, in seinen Ohren hallt noch immer der doppelte Volksjubel nach: der erste, der ausbrach, als man über Transistorradios vernahm, dass die Landsgemeinde von Stans, die etwas früher an diesem Geschäft war, soeben nein gesagt hatte, und der zweite, als die «abe»- («runter»-)Partei obsiegte.

In den 1950er Jahren, als ein Standort für die 5. Landesausstellung gefunden werden musste, versuchte Genf vergeblich, Lausanne für ein gemeinsames Ausstellungsprojekt «à mi-chemin» zwischen den beiden rivalisierenden Städten zu gewinnen. Der Kooperationsvorschlag entsprang wohl der richtigen Einschätzung, dass Genf alleine zu schwach war, um ein zweites Mal den Zuschlag zu bekommen. Und das starke Lausanne, mit Paul Chaudet im Bundesrat vertreten, wies siegesgewiss den Vorschlag zurück: Es gebe überhaupt keinen Grund, warum Lausanne seine Trümpfe als geographisches und demographisches Zentrum der Suisse romande nicht ausspielen sollte.10

Bei der Vergabe des jüngsten Ausstellungsprojektes war es klar, dass nur ein dezentrales Projekt, das heisst eine grössere Allianz – zum Beispiel von vier Kantonen –, eine Chance hatte. Mit der Dezentralisierung glaubte man auch, die Sorgen wegen der Überstrapazierung der Umwelt entkräften zu können. Nach 1964 verstärkte sich, was man weltweit beobachten kann: die Tendenz, die Ausstellungen nicht mehr in den ohnehin stark belasteten Zentren anzusiedeln und die Ausstellungen mit dem zusätzlichen Argument der Entwicklungshilfe an die Peripherie zu geben. Ökonomisch schwach entwickelte Peripherie, zunächst in der zentralen Schweiz, dann im Tessin, wovon nach 1991 vorübergehend die Rede war, und schliesslich im Jurabogen. Schon im Hinblick auf die CH 91 hatte man an den Kanton Jura gedacht, einerseits mit der Idee, die Feier der Urschweiz mit dem jüngsten Kanton zu verknüpfen, aber auch mit dem stärkeren Argument, dass dieser Kanton doch Platz und eine Förderung der Infrastruktur nötig habe. Auch jetzt geschieht einiges unter diesem Aspekt: Dank der Expo konnte man einen Funiculaire in Neuenburg, eine Fussgängerpassage beim Bieler Bahnhof und andere schöne Sachen an anderen Orten bauen. Schon Lausanne hatte dank der Expo einen Autobahnanschluss bekommen.

Traditionspflege in kleinen und grossen Kadenzen

Wie konnte aus den Anfängen eine starke Tradition entstehen? Zunächst sei gesagt, dass es sich um eine spezielle Tradition handelt, keine saisonale, alle Jahre wiederkehrende wie die 1917 geschaffene Schweizerische Mustermesse in Basel, der 1919 entstandene Comptoir Suisse in Lausanne, die seit 1943 durchgeführte St. Galler OLMA (Ostschweizerische land- und milchwirtschaftliche Ausstellung), die BEA, die 1951 erstmals in Bern durchgeführt worden ist. Im Falle der Landesausstellungen ging es um die Schaffung von Grossausstellungen in grösseren Zeitabständen analog zu anderen Ausstellungen des Auslands.

Es sieht so aus, als ob man einen Zeitabstand schaffen wollte, der wegen des damit verbundenen Aufwandes nicht zu kurz sein durfte. Der Abstand durfte aber auch nicht zu gross sein, damit jede Generation (gemessen an ihrer produktivsten Lebensphase) einmal eine Ausstellung erleben könne. In Klammern: An der Expo 64 wurde vom damals noch jungen Fernsehen ein Mann gefeiert, der von sich sagte, alle bisherigen Ausstellungen seit 1883 besucht zu haben. In unseren Tagen schickt sich nun die Expo 02 an, einen 92jährigen Obwaldner (Otto Wolf aus Sarnen), der seit 1914 keine Landesausstellung verpasst hatte, zum Werbeträger zu machen.

Traditionen sind im allgemeinen streng, ja kleinlich. Im Falle der Landesausstellungen war die Kadenz anfänglich aber keineswegs geregelt. Zwischen der 1. und der 2. Ausstellung lagen 13 Jahre, erst zwischen der 2. und der 3. Ausstellung kam es zum Abstand von 25 Jahren, der dann noch zweimal eingehalten wurde und aus leicht erklärbaren Gründen in der jüngsten Etappe mit ihren 38 Jahren nicht mehr eingehalten wurde. Würde man die ursprüngliche Funktion der Landesausstellungen ernst nehmen, d.h. die Funktion der Förderung und Verbreitung von Innovation, dann müssten angesichts des beschleunigten Wandels die Kadenzen nicht länger, sondern eigentlich kürzer werden.

Die Tradition hat, wie wir wissen, eine irrationale Seite, das heisst rechtfertigt sich zum Teil aus sich selber, muss also nicht erklärt werden, ist einfach so, weil sie so ist. Und trotzdem kann man auch Traditionen beziehungsweise ihre Bedeutung rational erklären: Sie vermitteln mit ihren festen Elementen den Menschen Halt im haltlosen Wandel der Zeit. Sie schaffen Wegmarken, die es ihnen gestatten, den erlebten Zeitraum zu strukturieren. Man kann das eigene Leben danach unterteilen, Privates einordnen als etwas, das «vorher» oder «nachher» geschehen ist, wie bei Abschlussprüfungen, Rekrutenschule, Geburten etc. Ähnliches gilt auch für grosse Feste, zum Beispiel für die alle 22 Jahre durchgeführte Fête des vignerons von Vevey.

Die in derart grosser Kadenz praktizierten Traditionen haben sicher nicht die gleiche Funktion wie die im engen Jahresrhythmus praktizierten Traditionen (die gewöhnlichen Winzerfeste und die gewöhnlichen Messen à la OLMA und BEA). Im Falle der Expo 02 hat aber der künstlerische Direktor das Milliarden-Projekt unter anderem mit der Traditionspflege gerechtfertigt und Vergleiche mit dem «Morgenstreich» und dem «Sechsiläuten» angestellt, rechtfertigende Vergleiche, die meines Erachtens in mehrfacher Beziehung fragwürdig sind.11

Wandel in der Dauer – Dauer im Wandel

Tradition bedeutet nicht, dass die rituelle Wiederkehr immer wieder das gleiche bringt. Ganz im Gegenteil, sie lebt zum Teil davon, dass jede Repetition neben dem stets Gleichen auch Einmaliges, eine bestimmte Individualität hat. Dies ist im Falle der Landesausstellungen bereits durch den Wechsel der Durchführungsorte gegeben: Zürich, Genf, Bern, Zürich, Lausanne – und jetzt die drei Seen. Das je eigene Gesicht wird aber vor allem durch die je eigenen Zeitumstände gegeben. Am deutlichsten ist die historische Einmaligkeit bei der «Landi 39» sichtbar mit ihrer sonderbaren Mischung von Modernität, Offenheit und Zukunftsorientierung einerseits und Konservativismus, Verschlossenheit und Vergangenheitsorientierung anderseits.

Es wäre eine fruchtbare Spekulation, sich zu überlegen, wie die «Landi» 1935 oder 1943 ausgesehen hätte, was an ihr anders gewesen wäre. Auch in den Ausstellungen von 1914 und 1964 kann man eine historische Individualität erkennen: 1914 ebenfalls an der Wende hin zu einem grossen Krieg, ein wenig berührt von der sogenannten «sozialen Frage», z.B. im Bereich des Wohnungsbaus; 1964 zwischen dem nicht allzu grossen «Helvetischen Malaise» und dem rapiden Wachstum in allen Sektoren. Schwieriger ist es, die Ausstellungen von 1883 und 1896 auf den Punkt zu bringen: 1883 ist es der Geist der «Gründerjahre» und 1896 der Geist der «Belle Epoque», was immer das heisst.

Auf der Suche nach den Ausstellungsindividualitäten kommen wir unvermeidlich wieder zum Punkt, da wir die grosse Gemeinsamkeit entdecken: die für 1939 bereits angesprochene Dualität von Rückschau und Vorschau, gewiss den Zeitumständen entsprechend in der je eigenen Mischung. Vielleicht wird die Expo 02 die erste Landesausstellung sein, die nicht nach diesem Muster gelesen werden kann.

Traditionen verkörpern die Dauer in der Zeit, sie können sich aber auch wieder verflüchtigen, oder sie können bleiben, aber einen Bedeutungswandel erleben. Welcher Variante folgt das Phänomen der Landesausstellungen? Wir kommen damit zu unserer dritten Frage und zugleich zu einer These, die da lautet: Während im 19. Jahrhundert ein wirklich existierendes Bedürfnis insbesondere der Informationsverbreitung und der nationalstaatlichen Manifestation, vielleicht auch des ordentlichen Erlebens von Ausserordentlichem vorhanden war und dies zur Institution der Landesausstellung geführt hat, wird jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Institution weitergeführt, obwohl das entsprechende Bedürfnis nicht mehr gegeben ist.

Schon 1991 konnte man die ernsthafte Diagnose hören, dass angesichts der Misserfolge der CH 91 und des Neins des Tessins die Ausstellung von 1964 die «letzte» Landesausstellung gewesen sei.12 Traditionen und Praktiken können auch Krisenphasen erleben und daraus sogar gestärkt hervorgehen. Die Diagnose von der «letzten» Landesausstellung ist nun offensichtlich eine Fehldiagnose. Warum? Weil eine derartige Ausstellung eben doch einem breiten Bedürfnis entspricht? Wer will sich herausnehmen zu entscheiden, was «die» Schweiz braucht oder nicht braucht? Und warum sollten diese Ausstellungen keinen Funktionswandel erfahren dürfen? Dann allerdings sollte man nicht das Neue mit dem Vokabular von vorgestern anstreben. Offensichtlich ist doch

dass die Volkswirtschaft keine Landesausstellungen als Vitrinen für ihre Produkte mehr benötigen,dass aber die Ausstellungsmacher umgekehrt mehr denn je das Sponsoring der Privatwirtschaft benötigen,dass der Wirtschaft ohnehin die nationale Dimension weitgehend abhanden gekommen ist,dass sich das Bedürfnis nach Messen zum Teil auf einzelne Sparten spezialisiert hat (von Orbit über Uhren- und Schmuckmesse bis zum Salon du livre), dass andererseits den «expositions nationales» auch die nationale Dimension abhanden gekommen ist,dass auch (ob dies nun gut oder schlecht oder was immer war) das «sentiment de fierté», von dem Numa Droz sprach, weder Ausgangspunkt noch intendierter Endpunkt ist,dass es jetzt hingegen zur Hauptsache um folgendes geht: Abgesehen davon, den Lokalpolitikern zu leichten Erfolgen und der Ausstellungsbranche zu leichten Gewinnen zu verhelfen, geht es vor allem um individuelle Unterhaltung. Dies aber im Namen einer Tradition, die aufgegeben worden ist, und angeblich im Dienste einer sozialen Kohäsion, die mit der Inszenierung eines disparaten Erlebnisparks, mit einem leeren Versprechen von «anderen Emotionen» (so die Werbung) und mit Botschaftern ohne Botschaft um keinen Deut verbessert wird.131 Als Beispiel einer frühen Kritik die Karikatur aus dem «Neuen Postillon», welche Tell (nach dem Muster des Altdorfer Denkmals mit seinem Büblein) zeigt, der unter Protest die Ausstellung verlässt und frei nach Schiller sagt: «Ich ziehe es vor, unter den Lawinen zu leben.» In: Les Suisses dans le miroir. Les expositions nationales suisses. Hrsg. von Olivier Pavillon, Pierre Pauchard. Lausanne 1991. S. 80. Zu den Kontroversen um die Expo 64 vgl. den Beitrag in diesem Band.

2 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien. Paris 61964. S. 5.

3 Ausführlicher: Georg Kreis, Von der Produktemesse zur Problemschau / Ort der Belehrung – Ort der Begegnung. In: NZZ vom 5. und 18. Oktober 1983.

4 Vgl. Hermann Bücheler, Drei schweizerische Landesausstellungen. Zürich 1883, Genf 1896, Bern 1914. Zürich 1970 (Diss.). S. 62. Allgemeine Darstellung der neueren Ausstellungen vgl. Martin Arnold, Von der Landi zur Arteplage. Schweizer Landes- und Weltausstellungen (19.–21. Jh.). Hintergründe und Erinnerungen. Zürich 2001. – Quand la Suisse s’expose. Les expositions nationales XIXe-XXe siècles. Revue Historique Neuchâteloise 1/2, 2002.

5 Georg Kreis, L’Exposition nationale de 1883. In: Les Suisses dans le miroir. Les expositions nationales suisses. Hrsg. von Olivier Pavillon, Pierre Pauchard. Lausanne 1991. S. 17–21.

6 Ebenda. S. 15.

7 Roger Sidler, Pour la Suisse de demain: croire et créer. Das Selbstbildnis der Schweiz an der Expo 64. In: Dynamisierung und Umbau. Die Schweiz in den 60er und 70er Jahren. Hrsg. von Mario König et al. Zürich 1998. S. 39–50. Vgl. ferner Simon Erny, Die Geschichtsbilder der Schweizerischen Landesausstellungen 1939 und 1964. Ein Vergleich (Basler Liz.-Arbeit 2000/01).

8 Zur allgemeinen Entwicklung: Weltausstellungen im 19. Jahrhundert. Hrsg. von Eckhardt Fuchs. Leipzig 2000. Und zum Schluss: Alice von Plato, Präsentierte Geschichte. Ausstellungskultur und Massenpublikum im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 2001.

9 Georg Kreis, «Wissen, wo die Fahnen stehen». Vom langen Weg zum Bundesjubiläum von 1991. In: Schweizer Monatshefte 7/8, Juli/August 1987. S. 589–598.

10 Frédéric Sardet, Organiser l’Expo 64: espace, argent et pouvoirs. In: expos.ch. idées, intérêts, irritations. Bern 2000. S. 222 (Dossier 12 des Archives fédérales suisses).

11 Martin Heller und Juri Steiner, Vergesslich? Nimm 13 tgl. Expo 02. In: Tages-Anzeiger vom 28. Juni 2000.

12 Les Suisses dans le miroir. Les expositions nationales suisses. Hrsg. von Olivier Pavillon, Pierre Pauchard. Lausanne 1991. – Ferner: expos.ch. idées, intérêts, irritations. Bern 2000 (Dossier 12 des Archives fédérales suisses).

13 Zum Kohäsionsargument vgl. etwa den von Nelly Wenger gezeichneten Text im Tages-Anzeiger vom 17. März 2001 sowie zur Rolle des «premier ambassadeur» Jean-François Roth im Construire vom September 2001.

Der damals und noch heute moderne «Landi»-Stuhl aus Aluminium, konzipiert von Hans Coray und gezeichnet von Hans Fischli (Das goldene Buch der Landesausstellung 1939. Zürich 1939).

Die «Landi» – zwischen Tradition und Moderne

Im Geleitwort zum grossen Erinnerungswerk, das sogleich nach Ausstellungsschluss zum Kauf angeboten wurde, bezeichnete Bundespräsident Philipp Etter die Landesausstellung insgesamt als «wuchtigen Wurf». Im einzelnen würdigte er aber nur zwei Ausstellungselemente: das Dörfli und den Höhenweg. Diese Akzentsetzung ist nicht zufällig. Sie entsprach den Erlebnis- und Erinnerungsschwerpunkten der meisten Besucher. Das Dörfli und der Höhenweg haben beim zeitgenössischen Publikum so grossen Anklang gefunden und auch spätere Betrachter so sehr in ihren Bann gezogen, dass sie den Gesamteindruck der «Landi» bestimmten.

Die Landesausstellung von 1939 erscheint – absolut gesehen oder im Vergleich mit ihren Vorgängerinnen – vielen als Ausdruck einer rückwärtsorientierten, ja reaktionären Mentalität allzu biederer Bodenständigkeit ohne Selbstkritik, ohne Dynamik, ohne Zukunftsvisionen. Es gab sie in der Tat, die Bluementrögli- und Riegelbautenidylle, die Hellebarden-Schweiz und die stolze Ahnengalerie der sogenannten Ehrenhalle. Es gab die mythologische Überhöhung des Bauerntums, das Loblied von der eigenen Scholle, den Kult der Mütterlichkeit u.a. Es gab in dieser Ausstellung aber auch anderes: zahlreiche Elemente, welche als Ausdruck einer durchaus modernen Mentalität zuwerten sind. Im folgenden soll versucht werden, auch diese Botschaften aufzuzeigen und von dieser Seite her die Funktion der traditionalistischen, historisierenden, statischen Ausstellungsteile zu erklären, wobei unter moderner Mentalität eine aufgeschlossene Haltung gegenüber neueren und neuesten Erscheinungen eines auf permanente Verbesserung bedachten gesellschaftlichen Wandels verstanden sei.

Im Bereich der Technik war die Präsenz der Moderne gewissermassen automatisch gewährleistet durch die lockende Möglichkeit, die neuesten Errungenschaften einzusetzen und vorzustellen. Die Landi wartete mit einer Super-Gondelbahn auf – der angeblich ersten über einen See gebauten Bahn mit der grössten Spannweite der Welt und (in den Masten) Europas schnellsten Liften. Im Ausstellungsgelände beeindruckten mit 12000 PS die stärkste Lokomotive der Welt und mit 42500 PS und 120t Gewicht ein Generator der Dixence-Werke als «Weltrekord der Ingenieurkunst».

Die «Landi» von 1939 war – wie auch ihre Vorgängerinnen von 1883, 1896 und 1914 – eine Leistungsschau, das heisst eine Demonstration der neuesten Leistungssteigerungen. Der Grossteil der ausgestellten Produkte verkörperte die durch den Leistungswillen vorangetriebene Moderne. Der Besucher war nicht nur von Holz, Ziegel und Schmiedeeisen umgeben. Man zeigte ihm die neuesten Kautschuk- und Kunststoffprodukte, man machte ihm die Verflechtung der schweizerischen chemischen Industrie mit der Weltwirtschaft bewusst und informierte ihn über die Bedeutung der modernen Energiegewinnung.

Die Landesausstellungen wollten indes nicht nur eine Produkte- und Leistungsschau sein. Von Mal zu Mal wurden diejenigen Ausstellungsteile gewichtiger, die auch gesellschaftspolitische Themen behandelten. Und es sieht so aus, als ob bereits 1939 die thematische Dimension wichtiger gewesen sei als die rein produktionsbezogene. Dies trifft allerdings nur hinsichtlich der Resonanz beim Publikum zu, nicht jedoch bezüglich Ausstellungsfläche und Aufwand. War im Produktebereich die Moderne sozusagen von allein sichergestellt, bedurfte es im Thementeil einer besonderen geistigen Leistung, die gesellschaftspolitischen Fragen zukunftsweisend zu präsentieren. Auch in dieser Hinsicht finden wir moderne Aussagen in der Ausstellung: Aussagen etwa zugunsten der erst 1947 eingeführten allgemeinen AHV und zugunsten des gesamtschweizerisch erst 1971 verwirklichten Frauenstimmrechts. Im Bereich der Kunst blieb die «Landi» allerdings hinter der neuesten Entwicklung zurück. Man zeigte weder abstrakte noch konstruktivistische Werke. Näher bei der Avantgarde waren dagegen die Architektur und das Design der meisten Möbel. Die bekannten Aluminiumstühle werden noch heute als modern empfunden.

Konfrontiert mit so viel Moderne, fragte sich ein Berichterstatter: «Ist das noch die Schweiz? Oder ist es ein internationales Stück Europa? Oder gar ein bisschen Amerika?» Da und dort fanden sich tatsächlich zaghafte Anklänge an die amerikanische Moderne: bei den adretten Liftgirls oder Teddy Stauffers populärer Jazzband. Die Swissair war mit einer Attrappe des modernsten Douglas-Flugzeuges, einer DC 3, präsent, und eine in dieser angeblich so introvertierten und rückwärtsgewandten Ausstellung aufgestellte Europakarte veranschaulichte, zu welchem Zeitgewinn der Luftverkehr dem modernen Menschen verhalf. Es galt die neodarwinistische Parole: «Ein Volk, das nicht fliegt, wird überflügelt.»

Im «Landi»-Dokumentationsband wird betont, dass die Schweiz seit langem kein ausgesprochener Agrarstaat mehr sei. Kritisch wird bemerkt, das Schweizervolk lebe in der romantischen Vorstellung vieler Leute gleichsam als ein Volk von Hirten, Alphornbläsern und Jodlern weiter, als ob sich im Zeitalter der Maschine und des Verkehrs nichts ereignet hätte. Ausstellungstafeln sollten das falsche Bild korrigieren: Nur 22 Prozent der Bevölkerung seien in der Landwirtschaft tätig, 55 Prozent dagegen in Industrie, Handel und Gewerbe.

Die Ausstellung selbst stellte die traditionelle und die moderne Welt kontrastreich nebeneinander. Vom Schifflibach heisst es in einer Schilderung, er habe Natur und Technik miteinander verbunden: «Soeben noch floss der Bach durch stille Auen, und schon wird er von arbeitsdröhnenden Hallen gefasst.» Das Nebeneinander nicht nur von Welten, sondern auch von Weltanschauungen oder Wertschätzungen kam andernorts ebenfalls zum Vorschein: wenn auf der einen Seite die erdrückende Macht des Zementkartells kritisiert und die vermehrte Verwendung von Naturstein propagiert, auf der anderen Seite aber eine Spannbetonkonstruktion als kühne Meisterleistung gewürdigt wurde; wenn die Schönheit der Natur gepriesen und zugleich die Schiffbarmachung des Oberrheins gefordert, wenn das Tragen von Trachten propagiert und das Publikum den Lockungen mondäner Abendroben ausgesetzt wurde.

Die nachträgliche Kritik hat bei der Beurteilung der Landesausstellung von 1939 zwei fragwürdige Gleichsetzungen vorgenommen: Sie hat im Dörfli-Geist und im Geist des Höhenwegs den typischen Ausdruck des «Landi»-Geistes und in diesem den Ausdruck des «braunen» Zeitgeistes gesehen. Diese Fehlinterpretation, welche die mehr oder weniger überzeugenden Produkte der Geistigen Landesverteidigung vorschnell in die Nähe der nationalsozialistischen Kultur rückt, kann uns hier nicht weiter beschäftigen. Nur etwas sei bemerkt: Mit dem Nachweis des Modernitätsgehaltes allein wäre die «Landi» in der Tat der geistigen Nähe zum Faschismus nicht zu entziehen. Umgekehrt aber kann dieselbe «Landi» nicht als faschistisch oder faschistoid qualifiziert werden, nur weil da und dort eine Blut-und-Boden-Romantik zum Ausdruck kommt. Die Moderne mit ihren faszinierenden Superlativen wurde von den deutschen Nationalsozialisten bekanntlich ebenfalls sehr geschätzt; Begeisterung überkam sie nicht nur an heimeligen Lagerfeuern, sondern auch vor gigantischen Kraftwerkbauten.

Ernster zu nehmen ist nun allerdings die Frage, ob die «Landi» richtige oder falsche Bewusstseinspflege betrieben, ob sie Problembilder und Antworten vermittelt habe, die gewissermassen dem Entwicklungsstand der Zeit entsprochen haben. Fasst man nur das Dörfli und den Höhenweg ins Auge, müsste man die letzte Frage verneinen und zum Schluss kommen, die Ausstellung habe sich der bedrängenden Gegenwart und erst recht den Herausforderungen der Zukunft entzogen – durch Flucht einerseits in eine idyllische und andererseits in eine pathetische Scheinwelt. Wie wir aber gesehen haben, war die Moderne in ihrem vollen Umfange, mit ihrer ganzen Bedeutung an der Ausstellung durchaus und kraftvoll gegenwärtig. Wenn man vom Höhenweg absieht, der gewissermassen «auf der falschen Seeseite» untergebracht war, befolgte der Ausstellungsplan eine klare Zweiteilung: Am linken Seeufer lag das grössere Areal der modernen Welt, hier gab es die Abteilungen Industrie und Verkehr, Baumaterial, Sport und Spital, Medien, Energie usw. Am rechten Seeufer befand sich das kleinere Gelände mit der traditionellen Schweiz, eben dem Dörfli, der Landwirtschaftsausstellung, der Jagdabteilung. Und beide Sphären waren verbunden durch die Schwebebahn der Superlative.

Die Kritik kann allenfalls beanstanden, dass die beiden Sphären nur durch die Gondelbahn miteinander verbunden waren, dass sie nicht wirklich ineinander verarbeitet worden waren. So völlig beziehungslos konnten die beiden Teile der Ausstellung ja nicht sein. Wenn es aber in diesen gegensätzlichen Welten keine Gemeinsamkeiten gab, worin bestand wenigstens der funktionelle Zusammenhang? Ein zeitgenössischer Erinnerungsband enthält einen Hinweis, der weiterhilft, der aber der vertieften Deutung bedarf. «Hier suchte der Landibesucher», heisst es über das Dörfli in diesem Bericht, «Erholung von den Strapazen des jenseitigen Ufers der Technik und Erheiterung ob dem erdrückenden Ernst der Weltlage.» In ähnlicher Weise gilt diese Interpretation auch für den Höhenweg. Auch er hatte, obwohl in der konkreten Wirklichkeit auf dem gleichen Ufer angesiedelt, mit seiner triefenden Sinnhaftigkeit ein Gegengewicht zur materialistischen Moderne zu bilden. Er hatte seelische Erholung und Erheiterung zu spenden, wenn vom (übertragen gesprochen) Ufer der hochtechnisierten Zivilisation die meterlangen Blitze des Hochspannungsforschungslaboratoriums leuchteten und dunkle Wolken der Ungemütlichkeit drohten.

Von der «Landi» ist anerkennend gesagt worden, es sei ihr gelungen, dem in einer Zeit der Bedrohung verstärkten Bedürfnis nach Selbstvergewisserung ideal zu entsprechen. Mit Bedrohung ist der machtpolitische Konflikt gemeint, der noch während der «Landi» zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges führte. Bedrohungsgefühlen, die allenfalls aus dem Erlebnis der Weltwirtschaftskrise zurückgeblieben waren, musste 1939 offenbar nicht mehr direkt entgegengetreten werden. Der Arbeitslosenbestand war in den Jahren 1936–1939 von rund 92000 auf 32000 geschmolzen. Die versichernde, Mut und Zuversicht spendende Leistung der Landesausstellung von 1939 wurde aus naheliegenden Gründen ausschliesslich im Zusammenhang mit der bedrohlichen Weltlage gesehen. Übersehen wurde dabei, dass die «Landi» wie jede andere Landesausstellung und wie manche andere Manifestation auch die Funktion hatte, zur Bewältigung der üblichen und zuweilen ebenfalls als bedrohlich empfundenen Modernisierungsprobleme beizutragen. Man zeigte einerseits den Fortschritt und versah andererseits die Schau mit Elementen, die dem Besucher «Erholung von den Strapazen des jenseitigen Ufers» gewährten. Und was den Nationalsozialismus betrifft: Ohne falsche Gleichsetzungen vorzunehmen, kann man, da wegen der Gleichzeitigkeit Bezüge zur Kultur des Dritten Reiches naheliegen, auch vom Nationalsozialismus sagen, er sei seinerseits ein eigener und inhumaner Versuch gewesen, die entfremdenden Modernisierungsprobleme des 20. Jahrhunderts zu bewältigen.

Im Prinzip, wenn auch nicht mit der gleichen Dringlichkeit, gab es die Aufgabe der Modernisierungsbewältigung immer und wegen des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels speziell gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Das Dörfli vom rechten Seeufer konnte schon darum nicht einfach das Produkt eines vorherrschenden Zeitgeistes sein, weil es seine historischen Vorläufer hatte. Als Teile romantisierender Gegenwelten wurden in der Landesausstellung von 1896 in Genf ein «village suisse» und in der Landesausstellung von 1914 in Bern zum Beispiel der «Röseligarte» angeboten. 1883 in der ersten Landesausstellung von Zürich war das Bedürfnis nach Gegenwelten noch nicht so stark entwickelt. Man begnügte sich mit einem grossen Aquarium und einem Palmengarten. Nachts aber träumte (wofür es Belege gibt) schon damals, ein halbes Jahrhundert vor der Dörfli-Zeit, das Bewachungspersonal beim dumpfen Stampfen der Pumpmaschinen den Gegentraum von einer Welt ohne Technik, ohne Handel und Wandel, von einer zeitlosen Zeit, vom ursprünglichen Leben – ohne Moderne.

Zukunftsorientierte, von technokratischem Optimismus geprägte Landesausstellung, den Weltraum vor Augen. Fünf Jahre später landete der erste Mensch auf dem Mond (Bundesarchiv, Dossier 12, Bern 2000. S. 219).

Kontroversen um die Expo 64

Ein Rückblick aus aktuellem Anlass

Fünf Innerschweizer Kantone haben den geplanten Themenausstellungen des CH 91-Konzeptes ihre Unterstützung verweigert, und ein grosser Teil der übrigen Schweiz bringt für diese Ablehnung einiges Verständnis auf. Hinter dieser Verweigerung dürfte eine Kumulation verschiedener Ursachen stehen. Eine Erklärung sieht in der Landesausstellung ein in doppelter Weise unzeitgemässes Vorhaben: Erstens fehle ihm heutzutage der unerlässliche nationale Konsens, und zweitens seien Ausstellungen im Zeitalter des Fernsehens zu einem überholten Medium geworden. Beide Aspekte dieses Erklärungsversuchs verdienen es, ernsthaft bedacht zu werden. Hingegen wäre es völlig verfehlt, aus dem Faktum der Ablehnung oder der blossen Kritik zu schliessen, dass einem künftigen Gemeinschaftswerk dieser Art der nötige Boden fehle. Die Kontroversen als solche und die fehlende Selbstverständlichkeit des Vorhabens sind nicht zwangsläufig als Zeichen des Niedergangs zu interpretieren.1

Meinungsverschiedenheiten gab es schon 1896 und 1914, und sie könnten auch für 1939 ausgemacht werden, obwohl gerade die «Landi» im Rufe steht, Ausdruck eines unüberbietbaren Zusammengehörigkeitsgefühls gewesen zu sein. Was die Expo 64 betrifft, erinnert man sich vielleicht an die gegen Ende der Ausstellungszeit im September 1964 erschienene Broschüre «Trugbild der Schweiz».Diese Streitschrift, die ihrerseits in der Schrift «Achtung: die Schweiz»von 1955 so etwas wie eine Vorläuferin hatte, bildete gewiss ein Novum und war ein Vorbote der nach 1968 sich verstärkenden Kontestation gegen das sogenannte Establishment. Daneben gab es aber eine ganze Reihe von Konzeptunsicherheiten und Meinungsdifferenzen, die zur Natur der Sache gehörten. Die Landesausstellung von 1964 konnte sich mit ihrer letztlich doch guten Mischung von kritischem Problembewusstsein und heiterem Zukunftsoptimismus ebenfalls auf einen breiten Konsens abstützen, obwohl sie Vorbehalte zu überwinden und Missfallenskundgebungen zu überstehen hatte. Ein Rückblick auf einige Kontroversen um die Expo 64 soll es ermöglichen, die aktuellen Kontroversen um die CH 91 in den richtigen Proportionen zu sehen.

Natürlich muss danach unterschieden werden, ob sich die Vorbehalte gegen jede Art von Landesausstellung oder nur gegen die spezielle Art ihrer Durchführung richteten. Sowenig wie heutzutage wurde in den Jahren vor 1964 die Wünschbarkeit einer gemeinsamen Besinnung prinzipiell in Frage gestellt. Hingegen wurde schon 1957 und noch 1962 (nach Beginn der Ausführungsarbeiten!) ernstlich die Frage diskutiert, ob die Landesausstellung nicht verschoben werden sollte, weil deren Ausführung die bereits bestehende Hochkonjunktur weiter anheize und der Bau von Autobahnen und Atomreaktoren, von Sozialwohnungen, Schulhäusern und Spitälern doch wichtiger sei als eine «Prestigeinvestition», die ohne Erhöhung des Güterangebotes die Nachfrage auf dem Arbeits- und Kapitalmarkt verstärke. Das Expo-Auftragsvolumen sollte als Arbeitsbeschaffung für Krisenzeiten in Reserve behalten werden. Diesem «materialistischen Denken» wurde allerdings die Auffassung entgegengehalten, dass gerade in «unserer schnellebigen, leichtsinnigen Hochkonjunkturepoche» die gemeinsame Besinnung einer geistigen Notwendigkeit entspreche.

Eher grundsätzliche Vorbehalte wurden auch aus anderen Gründen vorgebracht: Mit der Zürcher Saffa 1958, der ebenfalls in Zürich durchgeführten G 59 und der Berner Hyspa 1960 würde die Schweiz einem Überangebot ausgesetzt, zumal in einem weiteren Umfeld die Weltausstellung von Brüssel 1958 und die «Italia» von Turin 1961 ebenfalls die Aufmerksamkeit von Ausstellern und Besuchern beanspruchten. 1961 machte eine Stimme darauf aufmerksam, dass das Medium Ausstellung zu einem grossen Teil durch neue Medien verdrängt worden sei: «Wir sind ausstellungsmüde geworden, auch verwöhnt durch Bücher und Zeitschriften, durch Radio und Fernsehen, die uns bequem und gegen bescheidene Pauschalgebühr die Wunder der Welt zum heimischen Lehnstuhl tragen.» Indessen: Im Januar 1963 – 15 Monate vor Ausstellungseröffnung – hiess es in der Presse, der point of no return sei jetzt erreicht: «Alle besorgten Fragen, aber auch alle Unkenrufe, ob die Ausstellung nicht besser abgesagt oder verschoben würde, sind damit überflüssig geworden.»

Im Juli 1956 – die Durchführung 1964 in Lausanne stand seit gut einem Jahr fest – führte das Ausstellungskomitee einen Ideenwettbewerb insbesondere für die Thematik und den Namen der Ausstellung durch und stellte Preise bis zu 500 Franken in Aussicht. Das Ergebnis dieses Appells war erbärmlich und setzte die Initianten obendrein dem doppelten Verdacht aus, sie hätten selbst keine Ideen und der zeitgenössischen Schweiz würde es ganz allgemein an Ideen fehlen. Es erging der Vorwurf, man suche wie eine Waschmittelfirma einen Slogan, um das neueste Produkt besser zu lancieren. Hinter diesem Vorgehen stand aber schon damals die Idee, dass die Vorbereitung einer solchen Ausstellung demokratisiert werden müsse. Eine Landesausstellung sei Sache des ganzen Volkes und erfordere darum auch die Mitarbeit des ganzen Volkes – oder wenigstens eines «möglichst grossen Kreises von Miteidgenossen».

In den folgenden Jahren verstummten die Kritiker nicht: Die einen sprachen von Totgeburt, andere vermissten bei den Machern die Vision und beim Publikum die Grundwelle. Auch das offizielle Motto «Für die Schweiz von morgen: Erkennen und Schaffen» wurde als fade bezeichnet. Zum Vorwurf der Ideenlosigkeit gesellte sich der Vorwurf, dass das Unternehmen zu teuer sei, dass es «Millionen verschlinge». Die Veranstalter mussten mit Angaben über die Lohnentwicklung in den vorangegangenen Jahrzehnten rechtfertigen, warum die Expo 64 dreimal teurer werde als die Landi 39. Auf diese Zahl kam man, wenn man von rund 90 Millionen Nettokosten ausging. Die Bruttokosten wurden 1961 mit 150–160 Millionen angegeben und sollten sich schliesslich (bei einem Defizit von 65 Millionen) auf 190 Millionen Franken belaufen.

Die allgemeine Standortfrage gab zu keinen grossen Diskussionen Anlass. Genf und Bern hatten sich zwar ebenfalls beworben, der Entscheid für Lausanne konnte aber nicht zu Kontroversen führen. Einige Aufregung (vor allem in Heimatschutzkreisen) erzeugte dagegen der Vorschlag, die Ausstellung auf einer künstlichen Insel vor Ouchy unterzubringen. Während einer gewissen Zeit stand unter dem Titel «Exnal» ein dezentrales Konzept mit vier räumlich getrennten Teilen zur Diskussion: die Errichtung eines Industriequartiers, einer Satellitenstadt für rund 5000 Einwohner, einer Landwirtschaftsschau und schliesslich einer Themenausstellung zum schweizerischen Alltagsleben. Dieser Vorschlag, der eine Verwirklichung der bereits 1955 von Lucius Burckhardt, Max Frisch und Markus Kutter vorgeschlagenen Mustersiedlung bedeutet hätte, erfuhr zwar von den entscheidenden Instanzen eine wohlwollende Beurteilung, er wurde aber nicht weiterverfolgt, weil er aus finanziellen, rechtlichen und politischen Gründen als nicht realisierbar erschien und der Vorgabe widersprach, dass die Landesausstellung in einem Tag sollte besucht werden können. Der Standort der Armeeschau wurde erst anderthalb Jahre vor Ausstellungseröffnung definitiv festgelegt. Statt des in die zentrale Ausstellung am Seeufer integrierten Konzepts war über lange Zeit eine separate Ausstellung auf dem Comptoir-Areal oberhalb Lausannes vorgesehen.

Auf zum Teil heftige Ablehnung stiess das bereits 1956 und 1962 nochmals vorgeschlagene Projekt, einen Ausstellungsturm zu errichten, wie ihn ähnlich Stuttgart bereits hatte und das olympische München 1972 ebenfalls haben sollte. Die Aiguille Sarrasin hätte zunächst eine Höhe von 550 Metern erreichen und damit der höchste Turm der Welt werden sollen; später wollte man sich mit 325 Metern und einem Europarekord zufriedengeben. Das Projekt wollte ein Besuchermagnet sein. Seine Promotoren betrachteten es einzig unter technischen und finanziellen Aspekten. Die Projektgegner sahen in ihm einen «Turm zu Babel» – «einen ebenso gigantischen wie sinnlosen Betonturm». Die Befürworter würdigten dagegen seine «gliedernde Funktion in einem Häusergewirr von seltner Planlosigkeit» (in der westlichen Peripherie der Stadt). Schliesslich begnügte man sich mit einem 75 Meter hohen Aluminiumturm. Eine zweistöckige Kabine beförderte die Besucher in spiralförmigen Umdrehungen in die Höhe. Dem offenbar sehr menschlichen Bedürfnis, die ganze Sache von oben anzuschauen, konnte somit doch entsprochen werden. Monorail und Télécanapé liessen sich weniger als Sensation anbieten, hingegen wurde die sich drehende Einstiegsplattform zum Télécanapé als Weltpremiere gefeiert, und vom Circarama der SBB hiess es, dass es eine schweizerische Premiere sei. Die grosse Sensation sollte der Mesoscaph sein, das erste Touristen-Unterseeboot der Welt. Diese Attraktion stand aber ganz in der alten Ausstellungstradition: Sie symbolisierte den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt und zeugte vom Pioniergeist einer zukunftsgerichteten Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit dem Mesoscaph zog die Ausstellungsleitung aber auch einige Kritik auf sich: einmal wegen Fragen der Betriebssicherheit, sodann wegen des Verkaufs exklusiver Fotorechte an eine ausländische Zeitschrift. Überhaupt mussten sich die Ausstellungsverantwortlichen mit der Erwartung auseinandersetzen, dass im Zusammenhang mit der nationalen Schau – in erster Linie oder ausschliesslich – einheimische Partner zu berücksichtigen seien. Dies galt zwar nicht für die Gastarbeiter, die bei den Bauarbeiten mitwirkten, es galt aber beispielsweise für die Unterhaltungsorchester und insbesondere für den Pavillon «Wehrhafte Schweiz». Dass die Produktion ausgerechnet des Armeefilms an eine ausländische Firma vergeben wurde, erregte einigen Ärger im Schweizerlande. Heftige Proteste löste sodann die Vergabe von Werbeflächen an die als unseriös und (damals noch) als unschweizerisch empfundene Boulevard-Zeitung Blick aus, die gemäss ihrem Slogan auch «dabei» sein wollte.

Auf wenig Verständnis stiessen die Ausstellungsplakate von Hans Falk. Wie 1914 mit Cardinaux’ grünem Pferd war die Grafik 1964 zu avantgardistisch geraten. Das siebenteilige Konzept war zudem zu kompliziert, konnte vom grossen Publikum nicht nachvollzogen werden und wurde neben anderem dafür verantwortlich gemacht, dass der Besucherstrom unter den Erwartungen blieb. Die abstrakte Gestaltung der Plakate, hiess es, habe den Zugang zum Herzen der Schweizer versperrt, und damit sei die Initialzündung ausgeblieben.

Ironie des Schicksals, dass gerade ein Teil der Avantgarde und der Intelligenzija (wie zum Beispiel die Schrift «Trugbild der Schweiz» zeigte) ebenfalls unzufrieden war. Daneben drohte aber auch dem «Tag der Landwirtschaft» von bäuerlicher Seite ein Boykott. Unzufriedenheit gab es auch unter den Frauen: Die einen beanstandeten, dass Frauenfragen (politische Gleichberechtigung, gleiche Entlöhnung, Mutterschaftsversicherung usw.) wenig überzeugend oder gar nicht behandelt seien; andere protestierten, weil sie als Gegnerinnen des Frauenstimmrechts nicht zu Wort kämen. Bekanntlich schleuderten auch die jurassischen Separatisten den Bannfluch gegen die Expo, weil der Jura am Bernertag zuwenig zur Geltung komme. Und die Rätoromanen waren verstimmt, weil das Lausanner Komitee im Aufruf für die Kulturfonds-Sammlung ihre Muttersprache übergangen hatte.

Grösseres Aufsehen erregten die Kontroversen um die Gulliver-Befragung. Auf Veranlassung vor allem des bundesrätlichen Delegierten wurde der Fragebogen entschärft und davon abgesehen, die laufend aufsummierten Zwischentotale zu den einzelnen Fragen bekanntzugeben. So wurden Fragen zum Schwangerschaftsabbruch, zur Dienstverweigerung aus Gewissensgründen oder zur Vierzigstundenwoche eliminiert. Auch eine Frage zur EWG-Problematik wurde ausgeklammert, nachdem die Frage «Ist es für die Schweiz nötig, dem Gemeinsamen Markt beizutreten?» zunächst die folgende Abschwächung erfahren hatte: «Muss die Schweiz ihre Haltung gegenüber dem Gemeinsamen Markt festlegen?» In der Bekanntgabe der Gesamtergebnisse wurde eine unerwünschte plebiszitäre Vorentscheidung gesehen, die präjudizierend wirke, aber nicht den Anforderungen einer Abstimmung entspreche. Auch von wissenschaftlicher Seite, das heisst von schweizerischen Soziologen, wurde der Wert der von französischen Kollegen entwickelten Enquete in Frage gestellt. Der Nationalfonds lehnte einen Forschungsbeitrag zur Auswertung der Resultate ab, weil das Unternehmen, das eingestandenermassen vor allem ein Spiel sein sollte, nicht den wissenschaftlichen Anforderungen entsprach. Zur Informationspolitik in dieser Sache urteilte die NZZ: «Die Leitung der Expo hat hier der – gänzlich unangebrachten – Furcht Berns vor einem allenfalls zutage tretenden Nonkonformismus im Schweizervolk viel zu sehr Rechnung getragen» (Nr. 3010/12. Juli 1964). Auf Ausstellungsende wurde die Veröffentlichung der Schlussergebnisse doch gestattet, und 1966 stellte Luc Boltanski unter dem Titel «Le bonheur suisse» eine umfangreiche Auswertung vor.

Im Gastgeberkanton selbst wurde im Zusammenhang mit der Landesausstellung keine Volksabstimmung durchgeführt. Hingegen mussten oder durften die Stimmbürger mehrerer anderer Kantone über Expo-Kredite abstimmen, die sich in der Regel aus drei Beiträgen zusammensetzten: aus einem Grundbeitrag von einem Franken pro Einwohner, aus einem Ausstellungsbeitrag für beanspruchte Ausstellungsflächen und aus dem Betrag zur Finanzierung des eigenen Kantonaltages. Opposition regte sich vor allem gegen die letzte Position.

Als im März 1964 der Aargau als einziger Kanton den Expo-Kredit von rund einer Million Franken (davon 220000 Franken für den Kantonaltag) mit 56,7 Prozent Nein-Stimmen ablehnte, dürfte vor allem die Meinung bestimmend gewesen sein, dass die «grossen Herren» der kantonalen Deputation ihr Bankett in Lausanne selbst bezahlen sollen. Der negative Ausgang dieses Plebiszits schlug wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein; zuvor hatten sich sämtliche Parteien für die Vorlage ausgesprochen. Ihre pauschalen Appelle an die Solidaritätsgefühle verfingen nicht. Dagegen könnten die Kontroversen um den Armeefilm und den Mesoscaph eher einen Stimmungsumschwung zum Nachteil der Vorlage bewirkt haben. Im Mai 1964 wurde auch eine zweite Vorlage abgelehnt. Sie war zwar auf die beiden ersten Positionen reduziert, von einer Mehrheit von 56,4 Prozent aber trotzdem als Zwängerei empfunden worden. In einer anschliessend durchgeführten Privatsammlung konnte dann allerdings ein Teil des verweigerten Geldes zusammengebracht werden.

Die aargauischen Befürworter der Expo-Vorlage bezeichneten den Abstimmungsausgang als Schande für ihren Kanton. Man würde nun zur Zielscheibe des Spottes und freundeidgenössischer Sanktionsdrohungen. Hält man das Aargauer Ergebnis neben Resultate anderer Kantone, so erscheint dieses nicht als die grosse Ausnahme. Im Kanton Graubünden waren die Vorbehalte gegen den Kredit für den Kantonaltag von 200000 Franken so gross, dass im Grossen Rat von 113 nur 58 Volksvertreter dafür stimmten. Und in der Volksabstimmung vom Oktober 1963 kamen immerhin 45,2 Prozent Nein-Stimmen zusammen. Die Bündner Ausgaben für den Kantonaltag waren nicht sonderlich hoch, der Tessiner Staatsrat zum Beispiel stellte für den gleichen Zweck 266000 Franken zur Verfügung. In der Thurgauer Volksabstimmung vom September 1963 wurden trotz der offiziellen Devise «Meer hoods und vermögeds» 42,1 Prozent Nein-Stimmen in die Urne gelegt. In der Zürcher Abstimmung vom Mai 1963 waren es 33,8 Prozent Nein-Stimmen gewesen. Im Kanton Bern dagegen konnte – und wollte – man die Volksabstimmung umgehen, indem man den 2-Millionen-Kredit auf zwei Jahre verteilte und so die Ausgabenkompetenz des Grossen Rates nicht überschritt. Als letzter Kanton bewilligte – die Expo war bereits eröffnet – am 3. Mai 1964 Glarus den Kredit: Die insgesamt 190000 Franken (davon 95000 Franken für den Kantonaltag) wurden von der Landsgemeinde mit überwältigendem Mehr gutgeheissen.

In der zeitgenössischen Presse kann man Berichte finden, die eine doppelte Unzufriedenheit reflektieren: einerseits deutschschweizerische Klagen über den angeblich zu starken «accent vaudois» der Ausstellung, anderseits französischschweizerische Klagen über ein bei deutschschweizerischen Miteidgenossen angeblich herrschendes Misstrauen. «Die Expo-Bekrittelung hängt den Romands zum Hals heraus», titelte ein durchaus ernsthaftes Blatt wenige Tage vor Ausstellungseröffnung. Einem gängigen Stereotyp entsprechend, waren Zweifel angemeldet worden, ob die «Welschen» die nötigen organisatorischen Fähigkeiten hätten, um dieses Grossunternehmen fristgemäss zu vollenden. Ferner wurde ausgerechnet, wie stark die verschiedenen Landesteile im Korps der Expo-Mitarbeiter vertreten waren, und diese Zusammenstellungen mit den Zahlen der «Landi 39» verglichen. Im weiteren erschien es offenbar nötig, in breiten Artikeln zu beruhigen, die Expo 64 würde kein «Spektakel», obwohl die französisch- und italienischsprachigen Realisatoren von ihrem Endprodukt begeistert schwärmten, dass es ein «vrai spectacle» oder ein «spettacolo grandioso» werde. Von seiten der deutschen Schweiz wurden sprachliche Liederlichkeiten in den Übersetzungen aus dem Französischen bemängelt. Solchen Beanstandungen wurde entgegengehalten, dass der alemannischen Schweiz bei dieser Gelegenheit bewusst werden könne, was sie jahraus, jahrein mit dem «français fédéral» mancher Amtsschriften den Romands zumute. Als störend wurde schliesslich auch die französische Einsprachigkeit der Expo-Briefmarken bezeichnet.

Die meisten der hier aufgeführten Kontroversen dürften inzwischen vergessen sein – wenn sie überhaupt jemals registriert worden sind. Geblieben ist, wie eingangs gesagt, das Bild einer heiteren und unbeschwerten, vielleicht etwas zu gefälligen Schau. Die geraffte Zusammenstellung einiger Kontroversen könnte nun den unzutreffenden Eindruck erwecken, dass die Expo 64 im Gegenteil von allen Seiten und permanent angefochten gewesen sei. Dies war natürlich nicht der Fall und soll hier, gewissermassen mit einer übersteuerten Korrektur, auch nicht suggeriert werden. Die Rekapitulation der Kontroversen soll vielmehr die Einsicht ermöglichen, dass eine Landesausstellung in der Vorbereitungsphase wie in der eigentlichen Laufzeit wegen bloss angenommener oder tatsächlicher Mängel durchaus Kritik auslösen und trotzdem – alles in allem – eine erfolgreiche Ausstellung sein kann.

1 Nachtrag 2003: Wichtig ist zu unterscheiden, ob die Kontroversen der Frage gelten, wie man oder ob man überhaupt noch eine Landesausstellung organisieren solle. Die Kontroversen vor 1964 galten eher dem Wie, die zur Expo 01 und 02 dem Ob.

1895 Einweihung des Tell-Denkmals von Richard Kissling. Vorne links der Brunnenstock, auf dem ursprünglich ein Bannerherr stand. Dieser konnte dem Bedürfnis nach Monumentalem nicht mehr genügen («Zeitgeist». Hommage à Richard Kissling. Ausstellungskatalog Altdorf 1988. S. 51).

Namenlose Eidgenossen

Zur Frühgeschichte der schweizerischen Denkmalkultur

Wirft man – mit einem wohlfeilen Aktualitätsbezug zum 150-Jahr-Jubiläum des schweizerischen Bundesstaates – die Frage auf, ob dieser Staat ein ihn repräsentierendes Monument zugeeignet erhalten habe, so greift man nach einer bereits mehrfach erörterten Frage: Er hat es nicht, auch wenn der eine oder andere Versuch einer derartigen Denkmalstiftung unternommen worden ist.1 Er hat es nicht, weil die schweizerische Denkmalkultur der für sie typischen Dualität von kantonalem Teilstaat und nationalem Bundesstaat verpflichtet ist. Beide Elemente stützen sich gegenseitig in ihrer Bedeutung: Das Lokale ist gross, weil es auch eine nationale Dimension hat; das Nationale ist gross, weil es sich auch im Lokalen manifestiert. Das Altdorfer Tellen-Denkmal belegt in idealtypischer Weise die doppelte, zugleich lokal- und nationalpatriotische Ambition eines Grossteils der schweizerischen Nationaldenkmäler. Die beiden Dimensionen wären am Altdorfer Monument in der vorgesehenen, schliesslich aber weggelassenen Inschrift «Heimat und Vaterland» zum Ausdruck gekommen.2

Im folgenden Beitrag geht es um ein ganz anderes Problem. Es geht um die Frage, warum die figürlichen Denkmäler von einem gewissen Zeitpunkt an individualisierten Figuren gewidmet werden und zuvor lange Zeit ohne diese Individualisierung ausgekommen sind. Zugleich geht es darum, den Typus des namenlosen Bannerherrn als eigenständigen Denkmaltypus zu dokumentieren und zu deuten – und ihm einen kleinen Platz in der Denkmalliteratur zu geben.

1995 ist der hundertste Geburtstag des bekannten Altdorfer Tellen-Denkmals gefeiert und auch seine Entstehungsgeschichte rekapituliert worden: etwas ausführlicher die unmittelbare und relativ kurze Vorgeschichte mit den beiden Aufträgen von 1866 und 1888/91 und kurz und kaum thematisiert die ältere und wesentlich längere, komplexere und nicht ohne weiteres rekonstruierbare Vorgeschichte mit den Brunnenfiguren als den Vorläufern der modernen Denkmäler des 19. Jahrhunderts. Die jüngste Publikation von 1995 bedeutet insofern einen grossen Fortschritt gegenüber den selteneren Darstellungen, als sie sozusagen das Opfer des modernen Tellen- und Denkmalkultes am Rande doch auch sichtbar macht.3

Zur älteren Vorgeschichte ist in der Literatur4 eine etwas zu lineare Vorstellung einer Denkmal-Genese in etwa vier Etappen vermittelt worden: Ein erstes 1583 errichtetes Tellen-Standbild sei 1786 durch ein zweites und das um 1860 durch ein drittes und dieses schliesslich durch Richard Kisslings Bronze-Tell von 1895 ersetzt worden. Wichtig wäre oder ist dabei aber, zwischen zwei Denkmal-Gattungen und zwei, allenfalls sogar drei Denkmal-Standorten zu unterscheiden. Was die Denkmal-Gattungen betrifft, muss die jüngere Gattung der individuellen Denkmal-Figuren von der älteren der unpersönlichen und namenlosen Denkmal-Figuren unterschieden werden. Und was die Standorte betrifft, müssen auseinandergehalten werden: 1. der zentrale, aber – wie häufig – von der Achse der Marktgasse leicht zurückversetzte Rathausplatz, 2. leicht talabwärts, am unteren Ende der Marktgasse mit dem zunächst nicht überdeckten Dorfbach ein zweiter Brunnen-Standort und 3. leicht talaufwärts an der alten Gotthardstrasse das Historische Museum, von dem ganz am Schluss dieses Beitrages noch die Rede sein wird. Die umfassende Darstellung von Karl Iten von 1995 (zum 100jährigen Jubiäum des Kissling-Denkmals) enthält zwar die Angaben zu dieser Differenzierung, sie ist aber naturgemäss nicht auf eine vertiefende Problematisierung angelegt.

Die älteste fassbare Figur der Altdorfer Denkmalgeschichte ist das Standbild des 1568 auf dem Gerichts- und Marktplatz (und späterem Rathausplatz) errichteten Brunnens. In der einheimischen Überlieferung geht man davon aus, dass der Brunnen an der Stelle der abgestorbenen Gerichtslinde errichtet worden sei, man habe angesichts der plötzlichen Leere ein neues Denkzeichen schaffen wollen, um auch in Zukunft die Erinnerung an Tells Tat wachzuhalten.5 Dieser Deutung sind allerdings zwei Einwände entgegenzuhalten: Erstens können wir annehmen, dass es am oberen Teil der Marktgasse schon vorher einen Brunnen gegeben hat, vielleicht auch nur einen Holztrog. Womit ein allfälliger Brunnenstock ausgestattet war, muss offenbleiben. Im weiteren ist schwer nachvollziehbar, dass die Absicht derart zentral gewesen ist, wie nachträglich behauptet wird, mit diesem Brunnen die Erinnerung an Tell zu pflegen. Der Verfasser der Darstellung von 1995 schliesst sich in jeder Beziehung Karl Franz Lussers Darstellungen von 1834 und 1862 an und geht davon aus, dass die berühmte Apfelschuss-Szene historische Wirklichkeit sei und der Brunnen den Ort markiere, wo das Tellenbüblein den Apfelschuss erwartet habe. Plausibel ist, dass an dieser Stelle (wie die Inschrift des heutigen Brunnens von 1959 festhält) früher eine Gerichtslinde gestanden und Graf Rudolf von Habsburg 1257/58 Gericht gehalten hat.6 Damit ergibt sich allerdings kein Widerspruch zur Sage, weil sich die Apfelschuss-Szene ja auf dem Gerichtsplatz abgespielt haben soll.7

Brunnen zentraler Hauptplätze waren aus zwei Gründen bedeutend: einmal weil sie sich an Orten der Beratung, der Rechtsprechung, der Eidesleistungen und der militärischen Besammlung befanden. Zum andern waren sie aber auch schon für sich selber wichtige Orte des alltäglichen Lebens, des Verweilens, der Begegnung und der Kommunikation. Als Zapfstellen für das lebenswichtige Wasser genossen sie hohe Wertschätzung. Entsprechend wurden sie geschmückt und mit politischen Signalen markiert.8 Markiert nun aber womit? 1568 wäre man, dies meine These, kaum auf die Idee gekommen, der später derart populär gewordenen Heldenfigur ein Denkmal zu stiften. Das Altdorfer Standbild zeigte vielmehr einen namenlosen Bannerherrn, Pannerherrn, Venner oder Fähnrich.

Die Ära der anonymen Kriegerfiguren

Hinter diesem Figurentypus steht oder stand eine Realität: das angesehene Amt, das Banner aufzubewahren und im Kampfe voranzutragen, da und dort verbunden mit der Aufsicht über das Kriegswesen und/oder dem Kommando über die Milizen, ein Amt, das sehr hoch eingestuft war, entweder gleich nach dem Bürgermeister oder mit dem Bürgermeisteramt kombiniert oder den Altlandammännern überlassen.9 Die Figur im Sinne eines symbolischen Zeichens zeigt in der Regel einen Mann, wie man ihn auf Münzen, Wappenscheiben und auf Brunnenstöcken auch anderer Orte findet: im alteidgenössischen Wehrkleid, ausgestattet mit dem Banner (bzw. Panner) und mit seinen Waffen (Hellebarde, Schwert, zuweilen auch mit dem sog. Schweizerdolch oder, was zu Missverständnissen führen kann, mit einer Armbrust). Die Figur des Kriegers repräsentiert als zeitlose Idealgestalt den stolzen Anspruch auf autonome Wehrhaftigkeit einer bestimmten Gemeinschaft und damit zugleich den Anspruch auf Souveränität. Während sich die dynastische Souveränität in der Gestalt identifizierbarer Personen abzubilden pflegte, stellten sich die kleinen Republiken in solchen anonymen Kriegergestalten selber dar. Angesichts des kantonalen Wappenmannes wurden bis ins 19. Jh. gewisse Strafen öffentlich vollzogen.

Der Bannerherr wird zur besonderen Figur eigentlich nur durch die im Banner und/oder allenfalls am Schild jeweils angebrachte Heraldik. Die Figur ist primär ein kollektives Zeichen mit demonstrativem Charakter. Sekundär mag sie zugleich ein ebenfalls kollektives Zeichen appellativer Natur sein, d.h. ein Signal, das den einzelnen Angehörigen der Gemeinschaft bestimmte etablierte Tugendvorstellungen in Erinnerung ruft, in diesem Fall die Tugenden der Tapferkeit und Ausdauer – ein männliches Pendant zur weiblichen Justitia.

Die Figur des Kriegers repräsentiert als zeitlose Idealgestalt den stolzen Anspruch auf Wehrhaftigkeit einer bestimmten Gemeinschaft und damit zugleich Anspruch auf Souveränität und auf die Gerichtshoheit. Sie steht in der Regel in der Nähe der Rathäuser und Gerichtsplätze, an den Orten, wo Eide geleistet und Wachmannschaften besammelt werden. Es ist ein «unbekannter Soldat» früherer Zeiten, wobei der wesentliche Unterschied zum heutigen «soldat inconnu» darin besteht, dass die frühere Figur nur als seelenloser Wappenhalter verstanden wurde, die Heraldik wichtiger war als der Mensch, während der «unbekannte Soldat» unserer Tage gewissermassen als stellvertretender Märtyrer der modernen Massenkriege, als menschliches Opferlamm, geehrt wird.

So archaisch diese männlichen Potenzfiguren mit ihrem zuweilen merkwürdig starren und ernst wirkenden Gesichtsausdruck zu sein scheinen – so alt sind sie in Wirklichkeit gar nicht. Die meisten entstanden zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Produkte der anhebenden Neuzeit. Die ältesten Harnischmänner der Schweiz – es gibt sie auch im süddeutschen Raum (z.B. in Staufen) – sollen 1515 und 1524 in Schaffhausen aufgestellt worden sein.10

Bevor diese Mannsfiguren als eigentliche Modefiguren die Brunnenstöcke zu okkupieren begannen, waren diese wichtigen öffentlichen Orte beinahe ausschliesslich mit sakralen Figuren besetzt. Es wäre allerdings ein Irrtum anzunehmen, dass der öffentliche Raum und insbesondere die Brunnen «von Anfang» so genutzt worden wären. Erst in spätmittelalterlicher Zeit oder gar in der neuzeitlichen Ära belegten die christlichen Motive in grösserer Zahl auch die städtische Öffentlichkeit, d.h. den offenen Raum, gewissermassen als Verlängerung der geschlossenen Sakralräume. Beleg dafür ist beispielsweise der vom Basler Hans Michel geschaffene Delsberger Madonnenbrunnen von 1577.

Gehen wir nochmals um eine Entwicklungsstufe zurück, gelangen wir in eine Zeit, da das Bedürfnis nach figürlicher Repräsentation noch gering war und man sich mit nichtfigurativen Zeichen begenügte, mit dem Kreuz in der sakralen Variante, mit dem Wappen in der säkularen Variante. Die Lust auf Figürliches beschränkte sich zunächst auf die Wappenhalter, insbesondere die Löwen und Greifen, zuweilen auch auf kleine Landsknechtgestalten.

Einem höheren Anspruch an Anschaulichkeit bzw. Bedürfnis nach Identifikation entsprachen dann die personifizierten Repräsentationsfiguren: in der sakralen Variante die Heiligen als legendäre Inkarnationen der Frömmigkeit und in der säkularen Variante die Bannerherren und Wappenhalter eben als Inkarnation von Kampfesmut etc. Letztere gewannen mit der Zuwendung von Renaissance und Humanismus zum Menschen einen eigenen Wert, wurden bald wichtiger als das Wappen, das sie hielten, und bekamen in einer zweiten Phase, von der noch die Rede sein wird, zudem auch individuelle Züge.

Träger dieser Denkmalkultur ist das frühe Bürgertum. Das Innere der Kirchen war zu einem wichtigen Teil von ihm durch individuelle Zuwendungen ausgestattet worden. Die Ausstattung seiner öffentlichen Aussenräume, insbesondere der Marktplätze, kam dagegen im kollektiven Auftrag des Rates oder einzelner Zünfte zustande.

Den Übergang von der religiös-kirchlich in die politisch-weltlich dominierte Phase bezeugt das Schicksal des Basler Kornmarktbrunnens. Anfänglich mit einem Heiligen, dem St. Christophorus, ausgestattet, erhielt er 1530 einen von Martin Hofmann geschaffenen Bannerträger aufgesetzt. Der Wechsel dürfte mit der im Vorjahr durchgeführten Reformation in Zusammenhang stehen. Die Wahl des Kriegermotivs macht Sinn, war doch der Kornmarkt der Mobilisationsort der Wehrpflichtigen und Teil des Gerichtsbezirks.11