11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwabe Verlag Basel

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Vorgeschichten zur Gegenwart

- Sprache: Deutsch

Indem wir einer Sache einen Namen geben, bestimmen wir bis zu einem gewissen Grad, was diese Sache ist. Manchmal ändert sich die bestimmte Funktion des Namens, weil die Entwicklung ihm mit der Zeit einen neuen Sinn gibt. Warum heisst die Schweiz eigentlich Schweiz? Was ist warum plötzlich zur Urschweiz geworden? Ist der "Röstigraben" eine Bezeichnung, die kaum bestehende Realität erst herbeiführt?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Georg Kreis

Vorgeschichten zur Gegenwart

Ausgewählte Aufsätze

Band 5, Teil 5: Schweiz

Schwabe Verlag Basel

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Berta Hess-Cohn Stiftung, Basel Ferner hat sich der Swisslos-Fonds, Basel-Stadt, dankenswerterweise an den Projektkosten beteiligt.

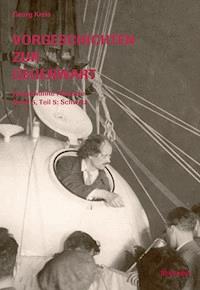

Umschlag: Auguste Piccard vor seinem Aufbruch zu neuen Höhen am 27. Mai 1931 (Copyright: Solar Impulse SA, Lausanne) © 2011 by Schwabe AG, Verlag, Basel Bildredaktion: Georg Kreis Gesamtherstellung: Schwabe AG, Muttenz/Basel ISBN 978-3-7965-3570-3 eISBN ePUB 978-3-7965-2799-9 eISBN mobi 978-3-7965-3580-2 www.schwabe.ch

Inhalt

Vorwort

Teil 5Schweiz

Zum Gebrauch der Schweizer GeschichteÜber die Vergegenwärtigung von nationaler Vergangenheit

Geschichten zur Gründungsgeschichte

Mythen haben – Mythos seinDie ganze Schweiz ein Mythos?

Die Schweiz als Name

Der Sonderfall

Urschweiz

Röstigraben

1975 – das endliche Ende der Heimschaffungen

Besichtigung eines KrisenkomplexesZur Schweiz in den 1930er Jahren

Unzuverlässige Patrioten?Zur schweizerischen Evakuationsproblematik im Frühjahr 1940

Der «freiwillige» ZwangsaufenthaltRussische Kriegsgefangene in der Schweiz, 1942–1945

Grenzgängerei in ZensurzeitenZur Widerstandspublizistik in der Schweiz der Jahre 1939–1945

Immerwährende Neutralität – ein temporäres Hindernis auf dem Weg in die EU

Die alten und die neuen «Bilateralen»

Nichtidentität als Normalzustand

Textnachweis

Nach Band 4 weiterführende Bibliographie

Georg Kreis bei Schwabe

Vorwort

Der 5. Band umfasst wie die vorangehenden einen Teil der inzwischen angefallenen Texte. Die Rubriken sind teilweise die gleichen, teilweise auch etwas akzentuierter überschrieben: «Europa» und die «Schweiz» sind wiederum mit von der Partie. Premieren sind die Kapitel «Zum Metier des Historikers», «Katastrophengeschichte» und «Erinnerungsorte». Auch «Tagesfragen» ist neu, obwohl Beiträge in früheren Bänden der «Vorgeschichten zur Gegenwart» naheliegender Weise so hätten rubriziert werden können.

Es ist schwierig, in einem 5. Vorwort – nicht im weiteren Inhalt dieses Bandes – überhaupt etwas Neues zu sagen. Bereits früher ist, mit anderen Worten, gesagt worden, dass diejenigen Menschen, die mich zu Vorträgen und/oder Aufsätzen eingeladen haben, Wesentliches zu meinen Verlautbarungen beigetragen haben und beinahe so etwas wie Co-Autoren sind. Sie haben mich zum Autor bestimmter Äusserungen gemacht. Auf die eine oder andere Einladung habe ich auch mit etwas zögernder Verwunderung reagiert: Warum soll ich mich beispielsweise über «Netzwerke» auslassen, warum soll auch ich mich über das «Armenwesen in Basel» äussern? Ich habe mich anregen lassen und halte es wie mein geschätzter Generationenkollege Iso Camartin, der in seinem «Lob der Verführung» (1987) dargelegt hat, dass ein Eingehen auf Lockungen der Welt stets eine Bereicherung ist. Die Buntheit der Themen, die so unvermeidlich entsteht, aber auch der Disziplin der Geschichte bis zu einem gewissen Grad entspricht, lässt sich dann mit den überdachenden Kapitelüberschriften wiederum bündeln.

Im Vorwort des 3. Bandes wurde die Wahl der Umschlagmotive erläutert. Die damals aufgezeigte Linie wird mit dem 5. Band nun weitergeführt: von der Innerschweiz (Bd. 1), nach Bern (Bd. 2), an die Rheingrenze (Bd. 3), vom Schiff beinahe im Weltformat (Bd. 4) nun zur ‹Weltraumkapsel› des schweizerischen Explorers Auguste Piccard, der 1931 vor dem Aufbruch zu «neuen Horizonten» – das könnte auch die Situation eines Historikers sein – von seiner Kapsel aus zu Menschen spricht. Das Bild lässt uns auch an die «Bodenmannschaft» denken, darum hier sogleich ein herzlicher Dank an die Lektorin Barbara Handwerker Küchenhoff, den Verlagsdirektor David M. Hoffmann und den Verleger Ruedi Bienz. Grosser Dank geht an die Institutionen, welche die Herstellung des Buches finanziell in grosszügiger Weise unterstützt haben (vgl. Impressum). Gedankt sei schliesslich auch dem Mann der 3. Forschergeneration, Bertrand Piccard, für das Bild und das Bildrecht; ihm sei zugleich für die nächste Solar-Weltumsegelung alles Gute gewünscht.

Basel, im August 2011Georg Kreis

Teil 5Schweiz

Nicht alles, was in der Schweiz geschieht, ist allein deswegen spezifisch schweizerisch. Aufgabe einer allgemeinen Schweizer Geschichte ist es, die allgemeine Entwicklung in einer Kombination von lokalen, regionalen, nationalen, kontinentalen und globalen Entwicklungen aufzuzeigen. Wozu das dann gut sein kann und gut sein sollte, dieser Frage geht der nebenstehende Aufsatz nach (Abbildung: Das Edelweiss als schweizerisches Gewächs. Innenseite der grossen, von Paul Seippel herausgegebenen, dreibändigen Geschichte, «Die Schweiz im neunzehnten Jahrhundert». Bern/Lausanne 1899).

Zum Gebrauch der Schweizer Geschichte

Über die Vergegenwärtigung von nationaler Vergangenheit

Schweizer Geschichte boomt. Das zeigt die Reihe von neuen Gesamtdarstellungen, die in jüngster Zeit herausgekommen sind – von Joel Kuntz über Georges Andrey bis François Walter, von Volker Reinhardt bis Thomas Maissen. Ersichtlich ist der Boom aber nicht nur an der Vielzahl der Titel, sondern am Zuspruch einzelner Titel, insbesondere im Falle des Buches von Maissen in 3. Auflage mit bereits über 11 000 verkauften Exemplaren. Dieses Angebot entspricht offenbar einem Interesse, einer bestimmten Erwartung oder gar einem Bedarf.

Erklärungen für den Boom stehen leicht zur Verfügung: In Zeiten der Unübersichtlichkeit braucht es Orientierungsangebote, in Zeiten rasanten Wandels braucht man Verankerung, in Zeiten der Europäisierung und Globalisierung benötigt man nationale Selbstbilder. Zudem wäre es ja sonderbar, wenn in einer Zeit, in der überall auf Swissness gesetzt wird, vom Warenangebot über die Politik bis hin zu den Musicals, nicht auch die Vaterlandsgeschichte davon erfasst würde. Die gute Konjunktur ist teilweise aber auch nur nachholende Rückkehr zur Normalität: In den vergangenen drei Jahrzehnten ist das Angebot an Publikationen zur Schweizer Geschichte aus verschiedenen Gründen eher schwach und defizitär gewesen. Nationalgeschichten gehören auch und gerade in mehr und mehr überstaatlich organisierten Verhältnissen zur Normalausstattung von Nationalgesellschaften.

Schweizer Geschichte boomt also. Fragt sich aber, was dank dieser Konjunktur – jenseits des Verkaufs und Kaufs, mithin des erfolgreichen Warentransfers – in den Köpfen der Leserschaft «konkret» geschieht. Generell gesprochen könnte stattfinden, was einerseits die Geschichtsanbieter leisten und was andererseits beispielsweise die 11 000 Bezieher mit Maissens Schweizer Geschichte machen.

Punktuelles Wissen

Ein Interesse ist naheliegend: Es geht in der Regel um mehr als um einfaches Wissenwollen, wie es gewesen ist. Es gibt aus staatsbürgerlicher Bildungsbeflissenheit die Meinung, Elementares über Schweizer Geschichte wissen zu müssen und sich über den Buchkauf gleich auch aneignen zu können. Wie weit dann auch tatsächlich gelesen wird, ist – wie immer – eine andere Frage. Dann gibt es das sekundäre Interesse, in einer derartigen Geschichte für den (Not)Fall eines akuten Klärungsbedarfs etwas nachschauen zu können. Doch warum sollte man etwas auch nachschauen wollen? Das Nachschauen beschränkt sich in der Regel auf Hereinholen von Einzeltatsachen wie Namen und Daten. Will man in diesem Sinn etwas wissen, steht dazu heutzutage vor allem das Internet zur Verfügung.

Die Buchreihe für angeblich wissenshungrige «Dummies» nennt im Fall der Schweizergeschichte von Georges Andrey (2007) zwei Motive für dieses Interesse, ein ernsthaftes und ein oberflächliches: Seine Schweizer Geschichte soll beim täglichen Medienkonsum das nötige Hintergrundwissen vermitteln, und sie soll sicherstellen, dass man an Partys wegen Ignoranz keine Komplexe bekomme!

Die in der französischen Variante für die Leserschaft der «Nullen» aufbereitete Reihe lebt von gutgemeinten, aber auch etwas naiven Vorsätzen, endlich Bescheid zu wissen in Dingen, die man schon immer gerne in seinem Kopf hätte haben wollen. Die Beispiele wirken indessen ernüchternd: Warum waren die Helvetier für Cäsar wichtig? Warum hat der Älpler Tell mit der Armbrust die fortschrittlichste Jagdwaffe seiner Zeit besessen? Warum hat Napoleon die Schweiz nicht annektiert? Die Warum-Fragen gehören noch zur besseren Kategorie. Eine dieser Fragen wirft übrigens eine wirklich ernste Frage auf: Warum ist die Schweiz im vereinten Europa immer noch Einzelgängerin?

Andere Fragen beschränken sich auf die simple Formel «Wussten sie, dass…» (etwa: dass Freisinnige mal revolutionär waren), ohne aber zu erklären, inwiefern dieses Wissen nützlich oder notwendig ist. Eine dritte, wichtige Frage-Kategorie wäre: »Stimmt es, dass…» Denn wir sind umstellt von historischen Behauptungen, die aus Gegenwartsinteressen formuliert worden sind, etwa in der positiv gemeinten Variante, dass die Schweiz die Wiege der Demokratie sei, oder in der negativen Variante, dass die Schweiz 1939–1945 Kriegsprofiteurin gewesen sei.

Die Geschichte ist voll von Fakten, die für sich selbst völlig uninteressant sind. Interessant sind nur die Zusammenhänge. Nur sie schaffen Verständnis. Und nur die Aussicht, dieses Verständnis zu gewinnen, lohnt den Blick in die Geschichte. Das Verständnis ergibt sich aber nicht einfach aus der sinnstiftende Verbindung von Fakten, sondern aus einem an aktuellen Problemen orientierten Interesse. Aus diesem Interesse kommt es zur Hinwendung zur Geschichte und sie wird zu einer guten Gesprächspartnerin. Und da kann es sich als sehr nützlich erweisen, wenn man sozusagen auf Vorrat, das heisst ohne akuten Abklärungsbedarf, sich auch mit Schweizer Geschichte beschäftigt hat.

Die ganze Schweiz erfassen

Bedeutsamer ist der Wunsch, sich von der Schweiz und dem Schweizerischen auch in der historischen Dimension ein Gesamtbild zu machen. Das ist legitim und sogar höchst erwünscht. Ein häufiges Motiv der Hinwendung zur Schweizer Geschichte besteht nicht darin, dass man gerne wissen möchte wie es – nach dem bekannten Ranke-Wort – früher «eigentlich gewesen» ist. Nein, diejenigen, die sich über Schweizer Geschichte beugen, wollen vielmehr wissen, wie die Schweiz, «eigentlich» und an sich ist. Ohne Bilder über sich selbst findet keine Auseinandersetzung mit sich selbst statt. Paradoxerweise erweist es sich aber als äusserst schwierig, sich beim schreibenden wie umgekehrt beim lesenden Erfassen einer Gesamtgeschichte auch eine Gesamtidee des Landes zu machen.

Worin könnten die Punkte der schweizerischen Landesgeschichte denn bestehen? Könnte es beispielsweise darum gehen – aufzeigend und rezipierend – wahrzunehmen, dass das Volk immer Recht hatte und hat? Oder dass neben den rechtskonformen Abläufen immer wieder Rechtsverletzungen stattgefunden haben und unter bestimmten Gesichtspunkten sogar nötig waren? Oder dass es trotz oder gerade wegen der bestehenden Gemeinsamkeiten immer viel Streit gab, letztlich aber die Machtteilung (Kuhhandel, Milchsuppe, Kästeilet) stets obsiegte? Dass es ein bestimmtes schweizerisches Modell der Krisenbewältigung gab? Oder dass der Kleinstaat im Zentrum des europäischen Kontinents stets ausländischen Einflüssen ausgesetzt und gut beraten war, diese aufzunehmen – oder diese abzulehnen? Oder ob die schweizerischen Entwicklungen stets mit Verspätung vonstattengingen und dies ein Vorteil oder ein Nachteil für sie war? Indes: Die Geschichte ist zu vielfältig, als dass man sie auf einen Punkt bringen könnte.

Es gibt keine generalisierbaren Einzelbefunde und darum auch keine generellen Antworten auf solche Fragen. Es gibt aber die Möglichkeit, diesen Fragen in Einzelfällen nachzugehen und festzustellen, inwiefern dies oder das zutrifft. Einzeldeutungen haben hohe Beachtung gefunden und sind dann selbst zu einem Bestandteil der Geschichte geworden; vor allem Herbert Lüthys «Die Schweiz als Antithese» (1961, 1963, 1969) oder Karl W. Deutschs «paradigmatischer Fall politischer Integration» (1976). Diese bestimmten Deutungen eines bestimmten Phänomens waren, wie im Falle Lüthys am deutlichsten, aus einer bestimmten Konstellation heraus entstanden. Der Autor hätte sich missverstanden gefühlt, wenn jemand gedacht hätte, er wolle die in diesem Fall thematisierte «Unzeitgemässheit» zu einem allgemeinen Deutungsschlüssel der Schweizer Geschichte und sogar zu einer nationalen Tugend machen.

Es ist beinahe unmöglich, aus der Geschichte, das heisst aus dem permanenten Wechsel und Wandel, ein essentialistisches Wesen herauszufiltern. Stets gibt es das Sowohl-als-auch: Ausgleich wie Ausschliesslichkeit, zivile Konfliktaustragung wie Gewaltausbrüche, Rücksicht auf Minderheiten wie Rücksichtslosigkeit gegenüber Diskriminierten, Respektieren des Rechts wie Nichtbeachten des Rechts, Basisdemokratie wie Regime von Dorfkönigen, Selbstisolation wie Weltzugewandtheit. Der Blick in die Geschichte zeigt die Vielfalt von Haltungen auf und wie gerade diese die Geschichte vorantreiben.

Nochmals: Die Geschichte im Allgemeinen und die Schweizer Geschichte im Besonderen eignen sich nicht, um aus ihnen Generallektionen herauszudestillieren. Die Hinweise auf die nach heutigen Massstäben ungerechtfertigte Diskriminierung etwa der Katholiken in Fragen der Kirchturmbauten vor 1914 hat nicht verhindert, dass Katholiken ein Jahrhundert später ihrerseits Minarett-Verbote mitunterstützten. Die Geschichte eignet sich aber sehr wohl, um Wechsel und Wandel zu beobachten und zu reflektieren und damit die eigne Analysefähigkeit zu trainieren. Wir können uns historische Ereignisse vor Augen führen, die im Gegensatz oder in Übereinstimmung zu Erfahrungen der Gegenwart stehen. Beides kann die Wahrnehmung von Geschichte und Gegenwart schärfen.

Gebrauchsgeschichte

Vor wenigen Jahren hat der Historiker Guy Marchal den Terminus der «Gebrauchsgeschichte» (2006) aufgegriffen, um eine spezielle Variante von Geschichte, zu diskutieren: parallel zur Realgeschichte die Geschichte der kollektiven Vorstellungen der eigenen Geschichte, die Geschichte der Geschichtsbilder, die eben den Gebrauch der Geschichte zum Gegenstand hat. Sie nimmt diesen Gebrauch als eigenständige Dimension der Vergangenheit ernst, ohne ihn über entmythologisierende Demarchen im Stil der 1970er Jahre als «falsch» abtun zu wollen. Bei diesem Gebrauch gibt es keinen Missbrauch, sondern nur zeitbedingte Nutzung.

Daneben gibt es eine im anderen Sinn «angewandte» Geschichte oder, wie man auf Neudeutsch sagt, applied history. Gemeint ist damit eine Geschichte, die nicht auf hochakademische Forschungsfragen ausgerichtet ist, sondern auf ihre Umsetzung gemäss einem breiteren Bedarf an Geschichte. Insofern sind Geschichtsunterricht in den Schulen, historische Ausstellungen und Sendungen in Radio und Fernsehen, das Administrieren von historischen Websites und Teile der Kulturgüterpflege immer Geschichtsanwendungen.

Im Grunde fallen auch historische Exkurse in staatsbürgerlichen Schriften in diese Kategorie. Sofern es nicht um hochspezialisierte Grundlagenforschung geht, ist in diesem Sinne jede Beschäftigung mit Geschichte applied history. Im Falle der Schweiz besteht die Auffassung, dass dieses Land Geschichte in besonders hohem Mass benötigt. Die Nationalgeschichte habe eine wichtige Funktion als übergreifendes Bindemittel in einer konfessionell, sprachlich wie kulturell sehr vielfältigen Gesellschaft. Kommt hinzu, dass eine republikanisch organisierte Willensnation gemeinsame Geschichtsvorstellungen als Referenzrahmen besonders benötigt.

Für die professionellen Historiker ist die Geschichte im Allgemeinen, und darum auch die Schweizer Geschichte, als Gegenstand der Auseinandersetzung beruflich gegeben. Darum denken sie vielleicht zu wenig darüber nach, warum sich Laien, Amateure und Hobbyhistorikeroder wie man privat interessierte Sachbuchleser nennen will, für Geschichte im Allgemeinen und für Schweizer Geschichte im Besonderen überhaupt interessieren. Die Fachleute sind in erster Linie dem Stoff verpflichtet und können es dem Publikum nicht abnehmen, mit kritischem Interesse eine eigenständige Auseinandersetzung zu betreiben.

Schiller hat der Schweiz den «Wilhelm Tell» geschenkt. Zuvor hat die Schweiz ihm gleichsam den Stoff zur Verfügung gestellt. Man kann sich fragen, welche Bedeutung die Tellgeschichte ohne den «Sänger Tells» heute hätte. Zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert gab es bereits eine derart lebendige Überlieferung, dass sie auch ohne den Dichter von Weimar weitergelebt hätte, allerdings mit geringerer Breitenwirkung (Erstausgabe der gesammelten Dramen, Tübingen 1807, Foto: Nationalmuseum Zürich).

Geschichten zur Gründungsgeschichte

Nationen und Völker haben Gründungsmythen. Sie werden in Gründungsberichten festgehalten und in Büchern überliefert. Im Falle der Eidgenossenschaft erhält das um 1470 entstandene Weisse Buch von Sarnen von einem bestimmten Zeitpunkt an die Position einer Gründungsbibel oder eines Urkodex. Das Buch bildet aber nur die erste Station einer dreiteiligen Überlieferungskette, die über ein weniger bekanntes Zwischenteil, die Tschudi-Chronik aus der Zeit um 1550, zum sehr bekannten Tell-Drama von Friedrich Schiller von 1804 führt.

Die Dreiteiligkeit der Ursprungsüberlieferung ist allerdings eine die Komplexität reduzierende Vereinfachung. Denn zwischen der ersten und der zweiten Station wie zwischen der zweiten und der dritten Station gibt es weitere Mittlerstücke. Zudem ist der Textstrang von einer eigenständigen Bildtradition und von einem separaten Kult um Örtlichkeiten begleitet. Bilder und Orte speisen sich aus eigenen Quellen und leben nicht nur und auch nicht direkt von den Büchern. Umgekehrt stützen sich diese und bilden mit ihnen zusammen ein Gesamtkunstwerk der Erinnerung an die Gründungsgeschichte. Hier soll die Textüberlieferung aufgezeigt werden, während die Bilderwelt und die Ortskulte nicht Thema sind.

Weisses Buch von Sarnen um 1470

Zur Entstehung der Eidgenossenschaft gibt es eine erste Erzählung. Sie ist die erste, weil sie die älteste Überlieferte ist: ein Textteil von 22 Seiten mit 706 Zeilen im Weissen Buch von Sarnen aus der Zeit um 1470. Dieses wegen seines Pergamenteinbandes als weiss bezeichnete Buch ist zur Hauptsache eine Sammlung von abgeschriebenen Urkunden, welche die Herrschaftsrechte der Obwaldner, Urner und Schwyzer belegen. Es enthält aber auch eine Kurzchronik der Entstehungszeit mit der heute sehr bekannten Gründungssage vom bösen Landvogt, von der Rütliversammlung und dem Tellenschuss. Ihr Autor könnte ein Kanzlist mit Namen Hans Schriber gewesen sein. Der Text geriet im 17. Jh. in Vergessenheit und wurde dann 1855 wieder aufgefunden.

Das Buch von 1470 lagert im Obwaldner Archiv. Im 20. Jahrhundert wird es ediert und erlangt schliesslich mit grosser Zeitverschiebung in der Kategorie der Chroniken ähnlich viel Gewicht wie der ebenfalls erst spät entdeckte Bundes-«Brief» von 1291 in der Kategorie der Urkunden und Verträge. 1984 betont der Obwaldner Landammann, dass die Chronik des Weissen Buches die Aufmerksamkeit «jedes Schweizers» verdiene.1 Im Gegensatz zum Bundesbrief, der 1936 einen eigenen musealen Schrein erhielt, hat das «Bundesbuch» bisher keine permanente Ausstellungspräsenz. Dieser Urtext berichtet von den allgemeinen Verhältnissen des tyrannischen Regimes: vom Burgenbau, von der Fronarbeit und den Frauenschändungen. Er schildert dann auch eine Reihe damals wohl bekannter und mit der Zeit noch populärer gewordener, heute allerdings nur noch teilweise geläufiger Szenen. Und er benennt sogar die dazugehörigen Schauplätze: 1. Den Ochsenraub und die Blendung des betagten Melchthal im Melchi, nördlich von Flüeli. 2. Die Bade-Episode in Altsellen, oberhalb von Wolfenschiessen. 3. Die Stauffacher-Episode in Steinen im heutigen Kanton Schwyz. 4. Die Versammlungen im «Rüdeli». 5a. die Hut-Szene und 5.b. die Apfelschussszene mit dem redlichen Schützen «Thaell» und seinem «hübschen Kind» irgendwo in Uri. 5c. den Tellsprung zwischen Sisikon und Flüelen. 5d. den Tyrannenmord in der Hohlen Gasse bei Küssnacht. 6. Den Burgenbruch mit mehreren Ortsangaben: Amsteg, Schwanau, Türme zu Schwyz und Stans, Rotzberg. Die weitere Erinnerungspflege berücksichtigte nicht alle Szenen in gleicher Weise, sondern konzentrierte sich auf einige Hauptszenen: Rütlischwur, Apfelschuss, Tellsprung und Gesslermord. Zu blossen Nebenszenen geraten die Episode des Ochsenraubs, des Badefrevels, der Vorgänge um Stauffachers Steinhaus und des Burgenbruchs.

Insgesamt leistete die Kurzchronik aus Obwalden ein Vierfaches: Erstens versieht sie eine durch punktuelle Erwähnungen bereits belegte Befreiungsvorstellung mit einer stimmigen und kohärenten Geschichte. Diese verbindet sie dann mit einer entsprechenden «zwingenden Finalität», so dass die Geschichte möglichst zeitlos gesellschaftlichen Sinn stiftet.2 Zweitens verlegt sie den Anfang der Eidgenossenschaft in eine Region, die man heute als Innerschweiz bezeichnet. Damit stellt sie andere mögliche Anfangszentren wie die Städte Zürich und Bern in den Schatten. Drittens formuliert sie im richtigen Moment aus zeitgenössischer Rivalität eine Gegenposition zu den Habsburgern. Sie postuliert seit dem 15. Jh. einen eigen Ursprung und keine über Rebellion zustande gekommene Ablösung von Österreich. Und viertens dient sie über drei Jahrzehnte später der ersten gedruckten Chronik von Petermann Etterlin von 1507 über die Herkunft der loblichen Eydtgnoschaft als Vorlage.

Man mag im Weissen Buch den Anfang einer Tradierung sehen, das Weitergeben war aber weit weniger wichtig als das Übernehmen. Die mündliche Tradition war diffus und vielgestaltig, die gleichzeitige schriftliche Überlieferung zunächst spärlich. Die «erste» Verschriftlichung drängte anfänglich mehr auf die einmalige Dokumentation denn auf die grosse Verbreitung. Wer hätte damals die Texte auch lesen können! Die nachfolgende Chronik von Tschudi, welche 80 Jahre später – also nach mindestens zwei Generationen – die nächste Station bildete, schlummerte ebenfalls während beinahe zwei Jahrhunderten im Schrank, bis sie 1734/36 in gedruckter Version erschien.

Chronicon Helveticum um 1550

Der Glarner Ratsherr Aegidius Tschudi nahm sich um 1550 für seine Chronik u.a. das Weisse Buch und die Etterlin-Chronik zur Vorlage. Tschudi war dem zeitgenössischen Humanismus verpflichtet. Sein Text entstand aus einer Mischung von objektivem Forscherdrang und subjektivem Anspruch auf Vermittlung einer bestimmten Sicht: Als Angehöriger der regierenden Oberschicht wollte er die Gründung der Eidgenossenschaft nicht als Akt rebellischer Untertanen verstehen. Sie sei das Resultat weiser Führung einer adelsähnlichen Oberschicht und vertrauensvoller Zustimmung freier Landleute. Tschudis Aufzeichnungen blieben, wie gesagt, während eines halben Jahrhunderts bloss Manuskript und erfuhren darum zunächst ebenfalls kaum Verbreitung. Die unmittelbare Wirkung muss also gering gewesen sein. Wichtig war diese Darstellung darum, weil sie später von bedeutenden Multiplikatoren weitgehend übernommen wurde, nämlich von Johannes von Müller und von Friedrich Schiller. Müller bezeichnete seinen Gewährsmann Tschudi als «Vater der helvetischen Geschichte» und sagte von ihm: «So weit dieser geht, ist Licht und Klarheit, vor ihm und nach ihm Finsternis und Dunkel». Nicht geringer war die Wertschätzung Schillers, der Tschudi wegen seinem «so treuherzigen, herodotischen, ja fast homerischen Geist» schätzte.3

Johannes von Müller, dessen «Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft» von 1780/1786 in unserer Systematik wie Etterlin ein weiteres Zwischenstück bilden, würdigte in seinem Vorwort, dass Tschudis angeblich unparteiische Darstellung «kein Haar breit» von der Wahrheit abgewichen sei. Zutreffender ist das Urteil, Tschudis schriftstellerische Leistung habe «alle älteren und neueren Geschichtsschreiber hinter sich gelassen».4 Müller hat, einigermassen zeittypisch die Gründungsgeschichte in die Vorstellung eines prägenden und durch Seele und Sitte, letztlich durch Kultur und Natur bestimmten Volksganzen eingebettet. Er wollte auch «ungelehrte, wenigstens unhistorische Helvetier» über die Taten der Väter aufklären. Trotzdem wurde seine Erzählung von Zeitgenossen, die an einer Kurzfassung für das grössere Publikum dachten, immer noch als zu elitär eingestuft.

Die Gründungsgeschichte war in den ersten beiden Stationen – Schriber 1470 und Tschudi 1550 – nur eine Episode in einer viel umfassenderen Schweizer Geschichte. Die Chronik des Weissen Buchs setzt mit dem Einwanderungs- und Rodungsvorgang ein. Etterlins Chronik beginnt im 9. Jh. mit der Gründung des Klosters Einsiedeln und endet 1503 mit dem Mord und Gottesurteil von Ettiswil 1503 (nur gerade vier Jahre vor Publikation der Chronik!). Und Tschudis «Chronicon» setzt um 1200 ein und zieht sich hin bis 1470; es füllt Hunderte von Seiten, bis es auf ein paar wenigen Seiten auch die Gründungsvorgänge beschreibt, die nach seiner Rechnung um 1307 stattgefunden haben. Ähnlich verhält es sich bei Johannes von Müller, der die Schweizer Geschichten sozusagen mit dem Bau der Alpen einsetzen lässt, jedenfalls mit den «pyramidalischen und mit unvergänglichem Eis gepanzerten Spitzen» beginnt, dann schon bald zu den Helvetiern kommt und sich bis zum Waldmann Handel 1489 erstreckt. Erst Schillers Drama als dritte Station thematisiert ausschliesslich die Gründungsgeschichte.

«Wilhelm Tell» 1804

Friedrich Schiller machte bekanntlich, ohne das Land aus eigener Anschauung zu kennen, aus dem Gründungsstoff ein schweizerisches Heldendrama und «schenkte» es, wie oft gesagt wurde, der Schweiz. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Tellstoff in der Schweiz bereits derart populär, dass es keinen Anlass gegeben hätte, nur schon deswegen begeistert zu sein. Zeitgenössische Kritiker gaben sich nicht sehr enthusiastisch. Das Stück spielte zwar in schweizerischen Kulissen mit stimmigen Landschaftsschilderungen, das Thema von der Natürlichkeit des Freiheitsdrangs und der Naturwidrigkeit der Tyrannis widmete sich jedoch einer universalen Problematik.

Der Enthusiasmus der Fremden auf Schweizerreisen war zunächst wesentlich grösser als die Begeisterung der Einheimischen. Ein deutscher Reisender berichtete schon 1808 überschwänglich von seinem Besuch in der Hohlen Gasse: «Es war mir, als sähe ich Schillers Schatten mit seiner Harfe im Arme über dem Berg schweben.»5 Die erfolgreiche volkstümliche Freilichtaufführung an verschiedenen Schauplätzen in Küssnacht am Rigi von 1828 könnte schliesslich den Durchbruch gebracht haben.

Unter dem Gesichtspunkt der Überlieferungsfrage ist hier vor allem wichtig, woher Schiller sein Thema hatte. Schiller wurde 1797 von Goethe auf den Stoff aufmerksam gemacht, als dieser zum dritten Mal die Schweiz bereiste. Die Geschichte war, wie gesagt, bekannt, das Thema lag in der Luft. Ein unbekannter Reisender hatte schon um 1778 den Wunsch geäussert, es möge doch «ein wahrer Kenner der Schaubühne dieses Sujet einmal bearbeiten!» Der Mann dachte explizit an Lessing oder an «Göthe», nicht jedoch an Schiller.6 Schiller war aber ganz angetan von diesem «schönen Stoff», weil sich in ihm der Blick in eine gewisse Weite des Menschengeschlechts auftue, «wie zwischen hohen Bergen eine Durchsicht in freie Fernen».7 Er griff aber nicht sogleich zu, zog andere Bearbeitungen vor.

Nach Schillers Angaben muss ein wichtiger Impuls für die Bereitschaft des Dichters, sich der Geschichte doch noch anzunehmen, von Tschudis «Chronicon» ausgegangen sein: «Das hat mich so sehr angezogen, dass ich nun in allem Ernst einen Wilhelm Tell zu bearbeiten gedenke».8 In der Apfelschuss-Szene orientierte sich Schiller denn auch beinahe wörtlich an Tschudis Vorlage. Bei der Schilderung der Repression der Vögte folgte er dagegen sehr eng der Vorlage von Müller. Neben diesen beiden Hauptquellen benutze er auch andere Werke, etwa die Chronik von Etterlin, aber auch Scheuchzers Naturgeschichte des Schweizerlandes von 1746.

Eine treffende Einschätzung lautete: «(Schiller) hat, indem er die amorphe Masse der geschichtlichen Ereignisse gestaltete und zur immer anschaubaren Gegenwart verdichtete, der Schweiz den Mythos ihrer Entstehung geschaffen.»9 Das rund 330 Jahre nach der ersten Verschriftlichung entstandene Drama wurde schliesslich zum stärksten Multiplikator des alten Befreiungsmythos. Es brauchte aber einige Jahre, bis das «Geschenk» richtig ankam. Zu einer offiziellen feierlichen Anerkennung kam es erst ein halbes Jahrhundert später mit den beiden Feiern in der Innerschweiz: 1859 wurde der 100. Geburtstag des Künstlers und 1860 die Einweihung des beim Rütli gelegenen Schillersteins zelebriert.

***

Nationale Geschichte wird, wie man weiss, zur Pflege nationaler Gemeinschaft genutzt.10 Dabei kommt der Gründungsgeschichte ganz besondere Aufmerksamkeit zu. Pflege bedeutet aber nicht gleichartiges Auffassen, sondern Auseinandersetzen mit bestimmten gleichen Begebenheiten. Otto Marchis «Schweizergeschichte für Ketzer» oder Max Frischs «Wilhelm Tell für die Schule» (beide 1971) sind bekannte Beispiele für Pflege nicht über Affirmation, sondern über Kontestation; sie wären nichts gewesen ohne die starke gemeinsame Erinnerung. Die einzelnen Begebenheiten bilden – oft in stilisierter und konzentrierter Form über wiederholte Zustimmung oder Ablehnung – gemeinsame Referenzpunkte, Diskursknoten, Erinnerungsorte – lieux de mémoire.

Die Erinnerungsorte zur Gründungsgeschichte, um die es hier vor allem geht, haben unterschiedliche Gestalt: Zum einen existieren sie mit einem festen Stoffkatalog in den mündlichen und schriftlichen Erzählungen (siehe oben). Dann treten sie in visualisierter Form auf, als feste Bilder, aber auch als bewegte und gespielte Szenen. Schliesslich bestehen sie als konkrete Orte, die man auch Stätten zu nennen pflegt, zumal sie mehr oder weniger – und sei es auch nur durch touristischen Besuch – als Kultstätten genutzt werden. Man kann diese drei Kategorien analytisch-abstrakt auseinandernehmen, in Wirklichkeit sind sie stark untereinander verknüpft; sie überlappen sich oder durchdringen sich gegenseitig. Die Bilder können als Überlaufprodukte der Texte verstanden werden, sie leben aber auch von in dieser Systematik nicht berücksichtigten Liedern, Umzügen und Aufführungen. Auch die Realorte wurden weitgehend durch Texte zu dem gemacht, was sie sind. Alles zusammen bildet ein interkommunikatives Gesamtkunstwerk.

Die Bilder der Gründungsgeschichte

Die ältesten überlieferten Erinnerungsbilder sind die Holzschnitte in Petermann Etterlins «Kronica» von 1507. Der Illustrationsstatus belegt, wie sehr die Erinnerungsbilder aus der Erinnerungserzählung hervorgegangen sind. Die beiden Bilder zeigen zum einen die Landnahme der ersten Eidgenossen und zum anderen den Apfelschuss. In Sebastian Münsters «Cosmographia» von 1550 tauchen die gleichen Bilder wieder auf. Etwa zur selben Zeit entstanden auch Schaumünzen mit Gründungsmotiven11 sowie, insbesondere in Zürich, mehrere Glasgemälde mit dem Schwurmotiv.12 Im 17. Jahrhundert leben Szenen der Gründungsgeschichte auch als Motive von Ofenkacheln und bemalten Schränken weiter.

Die visuellen Erinnerungen wurden in zwei Varianten repräsentiert: In der älteren Variante nicht als «ganze» Geschichte, sondern konzentriert auf zentrale Platzhalter, die den Status von Ikonen einnehmenden Bilder der Drei Eidgenossen und des Tell. An ihnen liesse sich der ganze Rest der Gründungsgeschichte aufhängen. Mit der Zeit wurde sie in Bildzyklen dann aber doch als «ganze» Geschichte repräsentiert.

Wegen der Seltenheit der frühen Belege ist die volkstümliche Darstellung an der Aussenwand des um 1576 entstandenen «Tellenhauses» im (ausserhalb der damaligen Eidgenossenschaft liegenden) Gomser Dorf Ernen wichtig: Ein dreiteiliger Zyklus zeigt den Apfelschuss, den Gründungsschwur und den Tod Gesslers. Das am Altdorfer Turm überlieferte Bildprogramm ist rund 120 Jahre jünger (gemalt von Karl Lorenz Püntener um 1794) und zeigt auf der einen Seite in einer grossen Szene eine Kombination von Apfelschuss und Bundesschwur und auf der Rückseite über dem Hauptbild der Schlacht bei Morgarten in «umgekehrter» Reihenfolge zwei kleinere Bilder: links Gesslers Tod und rechts Tells Sprung aus dem Schiff.

Die Illustrationen in Johannes Stumpfs Schweizer Chronik von 1547/48 beschränkten sich nicht auf die zentralen Motive, hier wurden in der Technik der Simultanbilder die Darstellung des Apfelschusses mit dem Tellsprung im Hintergrund kombiniert und das Regime der bösen Vögte mit der Badeszene in Kombination mit der Ochsenszene im Hintergrund dargestellt, sowie doch separat, weil speziell wichtig, in einem Bild alleine der Schwur der drei Eidgenossen. – Christoph Murer gelang es, in seiner Darstellung der Befreiungsgeschichte, einem Kupferstich von 1580, gleich sieben separate Szenen zu kombinieren. Gezeigt wurde da auch (als Nr. 9) die selten berücksichtigte Szene, in der sich der Landvogt über Stauffachers Haus ärgert.

Die Gestalter mancher Glasscheiben bedienten sich ebenfalls der Technik der Szenenkombination. Zwei anonyme Scheiben aus den Jahren 1530 und 1563 stellten die Apfelschussszene zwar ins Zentrum, sie zeigten zugleich aber in kleinen Ergänzungsbildern im einen Fall die Badeszene und die Hutszene und im anderen Fall Tells Sprung und Gesslers Tod.

Ebenso wie die Bilderflut im 19. Jh. allgemein zunahm, vermehren sich in dieser Zeit neben den ikonenartigen Einzelbildern auch die breiter angelegten «Ganzgeschichten» zur Befreiungssage. Ein bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufgekommer Bildtypus wird zu einem gängigen Muster: die Hauptszene gross im Zentrum, eingerahmt von mehreren kleinen Nebenszenen. Einleuchtend und erwartungsgemäss steht der Rütlischwur im Zentrum. Links und rechts je zwei Bilder, die das Repressionsregime der Vögte mit Szenen veranschaulichen, die bereits im Weissen Buch geschildert sind: der Ochsenraub und der aufdringliche Badewunsch auf der einen Seite; die Blendung des Vaters und der Burgenbruch zum Jahreswechsel auf der anderen Seite. Die Szenen am oberen und unteren Rand (je drei) sind chronologisch der Tellgeschichte gewidmet: die Hutszene, Gesslers Auftritt, der Apfelschuss, Gessler lässt Tell verhaften, Tellsprung, Tyrannenmord in der Hohlen Gasse. Es fehlt aber in der Regel die Stauffacherszene.

Die Realorte der Gründungsgeschichte

Nicht alle der in der Welt der Erzählungen und Bilder angesprochenen Erinnerungsorte wurden auch als Realorte wichtig. Wichtig wurden das Rütli, Altdorf und die drei Kapellen: am angeblichen Heimatort Bürglen, bei der Tellsplatte am Vierwaldstättersee und bei der Hohlen Gasse von Küssnacht (vgl. unten). Die beiden besonders zentralen Szenen, die Schwurszene oder die Apfelschussszene (beziehungsweise die Darstellung des Schützenvaters mit seinem Sohn) sollten mit der Zeit auch als Wirtshausnamen und -schilder in Erinnerung behalten werden. Mit der Zeit: Es stellt sich da die Frage, seit wann Schenken nicht mehr bloss namenlose Lokale waren, sondern mit Hilfe von Namen individualisiert und ebenfalls zu Erinnerungsorten gemacht wurden.

Da die Akteure nach und nach mit einem Namen, dann mit Vor- und Nachnamen ausgestattet wurden, wurden auch die Örtlichkeiten im Laufe der Jahre immer genauerbezeichnet. Altdorf, der im Obwaldner Weissen Buch überhaupt nicht erwähnte Hauptort des Kantons Uri, verstand sich als wichtiger Erinnerungsort, weil auf dem dortigen Gerichtsplatz – wer sagte dies eigentlich? – die Apfelschussszene stattgefunden haben soll. Altdorf hatte keine speziell auf die Gründungsgeschichte ausgerichtete Kapelle, aber – lange vor dem kolossalen Denkmal von 1895 – einige Brunnen. Von zweien sagte man sich, dass sie in der Hauptgasse die Position markierten, wo einerseits der Vater als Schütze und andererseit der Sohn mit dem Apfel als Zielscheibe gestanden haben sollen.

Die genaue Identifikation des Ortes war auch im Falle der Rütliwiese wichtig. Dieser immerhin fünf Hektaren grosse Erinnerungsort musste einen zusätzlichen Ort haben, wo das historische Ereignis, der Schwur, stattgefunden haben soll. Man fand und sah ihn in einer später speziell markierten, heute aber von den meisten Besuchern nicht bemerkten Quelle.13