Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: hep verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen. 1965 wurden in der Schweiz während öffentlichen Demonstrationen haufenweise Schriften verbrannt, weil sie als Schund und darum vor allem als jugendgefährdend eingestuft wurden. Wie sind die aus heutiger Sicht schockierenden Aktionen einzuordnen? Aus welcher Tradition gingen sie hervor und wie wurden sie in der eigenen Zeit beurteilt? Die vorliegende Studie geht diesen Fragen nach. Sie erschliesst die Schunddebatte insbesondere der 1950er-Jahre und stellt fest, wer mit welchen Argumenten und welcher Resonanz aus welcher gesamtgesellschaftlichen Stimmung gegen «untergeistige» Literatur antrat. Die Studie zeigt so von der Schweiz eine bisher wenig bekannte Seite der Jahre nach 1945 und berührt die Frage, auf welche Phänomene unserer Tage allenfalls mit überschüssiger Ablehnung reagiert wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Georg Kreis

Mit und ohne Feuer gegen Jugendgefährdung

Zur Schundbekämpfung in der Schweiz nach 1945

ISBN Print: 978-3-0355-1997-6

ISBN E-Book: 978-3-0355-1998-3

1. Auflage 2022

Alle Rechte vorbehalten

© 2022 hep Verlag AG, Bern

hep-verlag.ch

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Brandaktionen von 1965

2 Verlaufsspuren im Kampf gegen den Schund

Hochkonjunktur nach 1945

3 Elemente des Schunddiskurses

Stereotypes Reden

Die Besorgten

Die Überflutung

Das Ausland

Rechts und Links

Das Gute und das Böse

Nur Leser oder auch Leserinnen?

Dominanz des Bildlichen

Jugendschutz

Kriminalisierung

Seuchengefahr

Entdramatisierung

Adressaten

Zuständigkeit

4 Die Reaktionen auf die Aktionen von 1965

Wie soll es weitergehen?

5 Rückschlüsse auf das gesellschaftliche Klima der frühen 1960er-Jahre

Doppelte Spannungsfelder

Generationengraben

Im Zeichen des Antikommunismus

Andere Feuerinszenierungen

Ausblick auf die weitere Entwicklung

6 Arbeiten zur Schundproblematik

Abkürzungsverzeichnis

Quellenverzeichnis

Archive

Datenbanken

Fernsehdokument

Zeitzeugenauskunft

Periodika

Literatur

Bildverzeichnis

Anhang

Vorwort

«Zorro pfiff seinem Pferd, stieg in den Sattel und drückte dem Tier die Sporen in die Flanken.»[1] Mit diesem Satz, Einstieg in ein Zitat, das sich über einen ganzen Abschnitt hinzog, ging die NZZ 1954 in einem langen Artikel die Thematik der Bekämpfung von Schundliteratur an. «Zorro» stand dort – und steht nun auch im vorliegenden Text – stellvertretend für eine variantenreiche Schriftengattung, die als «Schund» bezeichnet und als Schund bekämpft wurde. Die weiteren Ausführungen werden nicht näher darauf eingehen, was Schund war und ist und ausmachte, sie werden sich vielmehr auf das Thema der Schundbekämpfung konzentrieren.

Geht das? Man könnte die Meinung vertreten, dass man doch genauer bestimmen müsse, wogegen da angekämpft wurde, damit wir den Kampf auch besser verstehen – und möglicherweise sogar für angebracht halten. Der Kampf gegen den Schund fand indes zu einem erheblichen Teil ohne direkte Auseinandersetzung mit dem statt, was bekämpft wurde, und ohne klare Vorstellung davon.

Methodisch ist es schwierig, die allgemein betriebene Schundbekämpfung mit den bekämpften Objekten in einen engen und direkten Zusammenhang zu bringen.[2] Und eigentlich ist das auch nicht nötig. Die gegen den Schund gerichteten Äusserungen und Aktionen lieferten in der Regel keine Analysen der kritisierten Materialien. Sie ergingen sich vielmehr in generellen und pauschalen Verurteilungen, oder sie garnierten ihre Ausführungen – wie im Falle unseres «Zorro»-Zitats aus der NZZ – einfach mit Beispielen, die ohne weiteren Kommentar zeigen sollten, dass es sich gemäss einer in den 1950er-Jahren gängigen Charakterisierung um «unterwertige Literatur» handelte.[3] Fachleute beklagten die «unklare Begriffsbestimmung» und entwickelten Umschreibungen, die aber weiterhin sehr deutungsabhängig blieben. So erklärte 1955 der österreichische Literaturforscher Richard Bamberger: «Das ‹untergeistige Schrifttum› umfasst also alle jene Druckwerke, die nicht künstlerisch wertvoll und ohne jede geistige Grundlage sind; es wendet sich an das ‹Untergeistige› im Menschen, also an die Triebe und Instinkte (Sensation und Aufreizung), aber auch an das Verlangen nach geistigem Müssiggang (seichte Unterhaltungsliteratur!).»[4]

Noch 1962, nachdem das Schundproblem über Jahre öffentlich erörtert worden war, blieb offen, was unter Schund zu verstehen und wie dagegen vorzugehen sei. Eine Berichterstattung zur Generalversammlung der Zürcher «Vereinigung für Volkswohl», mit dem Titel «Kampf gegen Schund und Schmutz – aber wie?» überschrieben, schloss mit der Feststellung, dass man eine in allen Belangen einwandfreie Definition an diesem Abend begreiflicherweise nicht erhalten habe und eine solche Begriffsbestimmung eben schwer aufzustellen sei.[5] Bereits in der grossen, der Schundbekämpfung gewidmeten Kirchenkonferenz vom November 1954 (s. unten, S. 58) warf ein Teilnehmer gemäss Protokoll als «Kernfrage» auf, was «wir» überhaupt unter Schund und Schmutz zu verstehen hätten. Ob damit nur die illustrierten Heftchen gemeint seien? Und ob man nicht auch an die Tagespresse mit ihrer Kriminalberichterstattung denken müsse und an manches, was im Gewande der grossen Literatur daherkomme?[6] Der umfangreiche EDI-Bericht von 1959 (s. unten, S. 73) zu den «Massnahmen gegen jugend- und volksschädigende Druckerzeugnisse» betonte zu Beginn, die Bezeichnung «Schund» beziehe sich nicht auf ein geschmackliches, sondern auf ein ethisches Kriterium und damit auf Fragen der gesellschaftlichen Gesundheit.[7]

Als das Schweizer Fernsehen 1965 der Brugger Aktion gegen den Schund eine kurze Reportage widmete, nahm die schwierige Definitionsfrage viel Platz ein. Der Hauptverantwortliche der Aktion, Hans Keller, der sich seit Jahren mit dem Problem befasst hatte, konnte mit seinem Hinweis auf die verblödende, verführende und verletzende Eigenheit von Schund nur eine Umschreibung geben, die ihrerseits wieder definitionsbedürftig war (s. unten S. 112).

Werner Fritschi, ein für die Caritas tätiger Jugendexperte, beschränkte sich in seiner 1965 verfassten Schrift zur Schundbekämpfung ebenfalls weitgehend darauf, die mit der Schundliteratur «verhängten» Probleme herauszustellen, und begnügte sich damit, nur kurz zu referieren, was andere unter Schund verstanden.[8] Vom Schund sagte er, dass er eine falsche Einstellung zur Realität fördere und Beziehungsstörungen beim Einzelnen oder bei Gruppen hervorrufe. Fritschi räumte ein, dass Schund schwer definierbar sei, und sah davon ab, bestimmte Erzeugnisse als Schund einzustufen. Stattdessen zitierte er den grossen «Brockhaus» aus dem Jahr 1956: «Schund sind künstlerisch wertlose Schriften, vorwiegend erzählenden Inhalts, die geeignet sind, im Leser niedrige Triebe zu erwecken oder ihm ein verzerrtes Weltbild zu geben.»[9]

Sofern bei uns Erinnerungen an den in den 1950er- und 1960er-Jahren geführten Kampf gegen Schund- und Schmutzliteratur überhaupt noch vorhanden sind, gibt es bloss ein schwaches und allgemeines Wissen, dass dieser Kampf einmal als wichtig und nötig erachtet wurde. Während Schund in jenen Jahren ein gängiges Schlagwort war, ist der Begriff heute so wenig gebräuchlich, dass man ihn erklären muss.[10] Entgegen der schwach gewordenen Gebräuchlichkeit des Begriffs tauchte dieser im Sommer 2020 im NZZ-Feuilleton überraschend wieder auf. Ueli Bernays, Jahrgang 1964, fragt sich da, was mit dem Schund beziehungsweise was mit der früher so dezidiert getroffenen Unterscheidung zwischen «high» und «low» eigentlich los sei. Heute gelte vernichtende Abqualifizierung als Schund als arrogant.[11]

Auf Musik bezogen, führt Bernays weiter aus: «Bei unseren Eltern und Grosseltern herrschten noch klare Verhältnisse. In der guten Stube stand der einzige Radioapparat. Wer die Macht hatte über das Gerät, gab den Ton an. Abends mochte es zum Geplänkel zwischen Geschwistern kommen, die sich über Sender und Songs in die Haare gerieten. Plötzlich aber erschien zwischen den Kindsköpfen die schwere Hand des Vaters. Sicher und souverän landete sie auf dem Regler, um so lange daran zu drehen, bis Ländler, Schlager und Pop samt den sie begleitenden Störgeräuschen besiegt waren. Zuletzt ertönte auf UKW die einzig wahre Klangkunst, die klassische. Alles andere war Schund. Schund war nicht nur ein ästhetischer Abgrund, sondern auch ein moralischer. Wenn man sich auf ihn einliess, riskierte man eine Geschmacksverstauchung samt persönlicher Schande. Weshalb das so war, verstand man als Kind nicht ganz. Denn zur Eigenheit des Begriffs gehörte es, dass man ihn so wenig erörterte wie irgendein Fluch- oder Zauberwort.»

Zum Geschriebenen überwechselnd, hält der Autor fest: «Verlockt durch den Titel ‹Mord in St. Pauli›, hatte ich mich eines Tages zur Lektüre eines Buches verführen lassen, das einiges an Sex und Crime versprach. Bereits waren ein paar Hüllen gefallen und ein paar Fausthiebe verteilt, da schlug die elterliche Inquisition zu in meinem Zimmer. Die Zensurierung des ‹Schundromans› provozierte dann nicht nur Frust, sondern auch Scham. Ähnlich erging es mir, als ich eine Comicfigur nachzeichnete – ich weiss nicht mehr, ob es Schweinchen Dick, Fix oder Foxi war (Asterix war es jedenfalls nicht, der sprach Latein und wurde mithin geduldet).»

Wichtig schliesslich Bernays’ Schlussfolgerung: «Dass man sich schämt für ästhetische Vorlieben, ist heute kaum mehr vorstellbar. Die bornierte Strenge, mit der bildungsbürgerliche Kreise dem Fremden, Poppigen oder Trivialen begegneten, wirkt antiquiert. Wir fahren unterdessen gut mit kultureller Offenheit. Eine grosszügige Portion Toleranz scheint auch unabdinglich in modernen, komplexen Gesellschaften. Über Geschmäcker soll man nicht streiten, findet der Common Sense. Trotzdem glaubten die kulturellen Eliten lange noch an den ‹guten Geschmack›: Er schien die ästhetische Empfindung einst aus subjektiver Zufälligkeit hinaus zu heben und einem höheren Zweck dienstbar zu machen. Dank sicherem Kunstsinn erwarb man die Weihen einer humanistischen Autorität, man wurde selbst zur Instanz des Wahren, Schönen, Guten. Dabei definierten Kategorien wie ‹Schund› und ‹Kitsch› die Fallhöhe zwischen den Eingeweihten und dem Pöbel. Das war gewiss nicht demokratisch. Aber es verlieh der Sphäre der Kultur soziale Brisanz und eine quasireligiöse Überhöhung.»

In der Fachliteratur hat es vermutlich schon früher Versuche gegeben, ein differenzierendes Verständnis zu entwickeln. Dies spielte in der praktischen Auseinandersetzung mit Schund aber keine Rolle. Die Verfolgung von Schund führte in der Regel zu einer breiten Erfassung vor allem von Druckerzeugnissen, die als Hefte und Zeitschriften verbreitet wurden. So kam es, wie zu Sammelaktionen wiederholt kritisch bemerkt wurde, dass auch Familienblätter wie die «Schweizer Illustrierte» oder gar die Kulturzeitschrift «Du» und auch Bücher umstrittener Autoren von Anti-Schmutz-Kampagnen erfasst wurden. Der bereits zitierte Werner Fritschi räumte ein, dass Sammelbegriffe «alles und nichts» aussagen würden, er referierte immerhin eine Dreierklassifikation – sexuelle, kriminelle und verrohende Literatur – und fügte eine Liste von Subgattungen bei: Comics, Wildwesthefte, Liebes- und Schicksalsromane, Kriminal- und Sittenreisser, Boulevardpresse, erotisch-sexuelle Reihen. Gestützt auf Sekundärliteratur, nannte Fritschi im Weiteren sechs gemeinsame Merkmale der Schundschriften: Schematismus des Handlungsablaufs, Konventionalität der Sprache, Schablonisierung der Charaktere, Verfälschung des Welt- und Gesellschaftsbildes, Sensation als Selbstzweck (Sentimentalität, Brutalität, Sexualität), Umwertung der Werte.[12]

Mit der Jugendbuchexpertin Andrea Weinmann ist kritisch anzumerken, dass die Aufmerksamkeit der Literaturpädagogen gegenüber der Schundliteratur (und der Unterhaltungsliteratur im Allgemeinen) gross war, das Interesse an einer analytisch differenzierten Erfassung dieser Gattung in den 1950er-Jahren aber klein blieb. «Statt mit Analytik haben wir es nur zu oft mit schierer Rhetorik zu tun, die aus einer Ballung pejorativer Bezeichnungen besteht und vielfach auf Projektionen beruht.»[13]

Gemäss dem Volkskundler Kaspar Maase war die typische Unschärfe des Schundbegriffs durchaus gewollt und eine eigentliche Erfolgsbedingung der Schundstigmatisierung.[14] Mischa Gallati sah dies in der Fallstudie bestätigt, die er dem Buch «Mein Name ist Eugen» gewidmet hat.[15] Das vom Berner Pfarrer Klaus Schädelin 1955 vorgelegte Buch mit seinen freudvollen Schilderungen derber Bubenstreiche ist für unser Thema von doppeltem Interesse: zum einen wegen der Tatsache, dass das Buch überhaupt publiziert und zu einem enormen Publikumserfolg wurde; zum anderen wegen der Art, wie es in der «Schweizerischen Lehrerzeitung» 1956 aus traditioneller Warte abgeurteilt wurde. Walter Klauser, Redaktor der Jugendbuch-Beilage und Mitglied der Jugendschriftenkommission des Schweizerischen Lehrervereins (SLV), stufte, worin Gallati einen Beleg für die typische Unschärfe des Schundbegriffs sieht, das Buch in seiner kritischen Besprechung nicht gerade als Schund ein, aber, wie der Titel der Buchbesprechung festhielt, «[a]n der Grenze von Schund und Kitsch», was offenbar schlimmer war als offensichtlicher Schund. Klauser vertrat die Meinung, dass jedes Schrifttum, wenn es «in irgendeiner Beziehung» dem Schund nahestehe, verworfen werden müsse. Solche Grenzfälle seien von besonderer Gefahr, «weil die Wertlosigkeit nicht sofort eingesehen wird».[16] Mischa Gallati sieht im Erfolg des Buches und in der anschliessenden Wahl seines Autors Schädelin 1958 in den Berner Gemeinderat (Exekutive) einleuchtend die frühe Ankündigung eines neuen gesellschaftlichen Dispositivs, das statt des autoritären Drucks von oben die Nutzung individueller Lebensgestaltung befürwortet.[17]

Die heute etwas hysterisch wirkenden Anti-Schund-Kampagnen der 50er- und 60er-Jahre sind von der Nachwelt entweder verdrängt oder einfach vergessen worden. Die Kultur- und Medienhistorikerin Edith Blaschitz, die sich eingehend mit der österreichischen Schundbekämpfung der Jahre 1946 bis 1970 beschäftigt hat, spricht ebenfalls von einem «vergessenen Kulturkampf».[18] Durch die inzwischen eingetretene Distanz ist «Schund» heute nur noch ein museumsreifes Kuriosum, das der Nachwelt in Ausstellungen gezeigt wird, wie dies zuweilen auch mit früheren Postkarten und Werbematerialien geschieht.

Warum nun ein Rückblick auf diesen Teil der Vergangenheit? Eine einfache Antwort besteht darin, dass es dazu noch keine eingehenden Abklärungen gibt. Das reicht aber nicht aus. Eine darüber hinausgehende Antwort kann darin bestehen, dass damit eine Geschichte in Erinnerung gerufen wird, die einen Kontrast zur Gegenwart als einer tatsächlich oder vermeintlich «ganz anderen Zeit» bildet und dass die darin angelegte Grundproblematik, wenn auch in abgewandelter Form – Stichwort: Internet/soziale Medien/Games – doch immer noch als aktuell empfunden werden kann. Ins Allgemeine gewendet, geht es um die Frage nach den unterschiedlichen Reaktionsweisen auf kulturellen Wandel.

Gibt es hinter den objektivierenden Begründungen für eine Beschäftigung mit dem Thema noch eine persönliche, in der eigenen Biografie angelegte Motivation? In meiner Jugend war ich kein Opfer der Schundlektüre und der Schundbekämpfung, muss also keine persönliche Abrechnung mit einem «repressiven Zeitalter» vornehmen. Ich las kaum Schriften, die auf dem Index der Kulturverteidiger standen – oder wenn doch, war mir nicht beigebracht worden, dass sich dies nicht gehörte. Als Zwölfjähriger, der erst mit über 25 Jahren erstmals in seinem Leben in einem Flugzeug sass, verschlang ich Biggles-Fliegerromane, musste sie mir aber ausleihen, weil ich keine kaufen konnte. Als ich im Laufe der Arbeit am vorliegenden Text auf eine eindringliche Warnung vor diesen Büchern stiess, musste ich mich fragen, welchen Schaden diese Lektüre bei mir angerichtet hat.[19] Hingegen habe ich mir Heftchen mit «Fliegergeschichten» gekauft, deswegen Kioske abgeklappert und die einzelnen Ausgaben möglichst lückenlos und säuberlich sortiert sogar in selbst fabrizierten Schubern gesammelt.[20] Die Lektüre von Comics empfand ich hingegen als zu mühsam. Als etwa Achtzehnjähriger entdeckte ich «Twen», eine Zeitschrift, von der ich nicht wusste, dass sie ebenfalls zum Schund gezählt wurde. Diese Hefte sprachen mich vor allem wegen ihres Schriftsatzes und der fotografischen Ästhetik an. Erst nachträglich merkte ich, dass darin dann und wann in Wort und Bild auch offenbar «Unsittliches» geboten wurde.[21] Als Vater habe ich meinen Söhnen bedenkenlos neben traditionellen Büchern auch «Tintin», «Asterix» und «Lucky Luke» zugehalten, insbesondere auf längeren Reisen im Auto, Zug oder Flugzeug – ähnlich, wie Kinder heute zuweilen mit Elektronik ruhiggehalten werden.

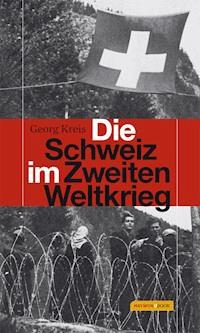

Die hier untersuchten Fragen sind für mich insofern nicht völlig neu, als ich mich immer wieder (offenbar mit einer persönlichen Neigung) mit Repressionsvorgängen beschäftigt habe, in meiner Dissertation mit der schweizerischen Pressezensur im Zweiten Weltkrieg,[22] in weiteren Studien mit dem Umgang mit angeblich «entarteter Kunst»,[23] mit dem Nonkonformismus der Vor-68er[24] und schliesslich mit der ausufernden Tätigkeit des schweizerischen Staatsschutzes vor 1990.[25] Die hier vorgelegte Studie ist zudem das Produkt einer persönlichen Aufräumaktion: Seit mindestens zwei Jahrzehnten lagerte in meiner Arbeitsumgebung ein kleines, im Anmerkungsteil als «pers. Dok.» nachgewiesenes Dossier, das gleichsam darauf wartete, verarbeitet zu werden, und nun endlich die ihm gebührende Aufmerksamkeit erhalten hat. An den Rekonstruktionen interessierte mich vor allem die methodisch allerdings kaum befriedigend zu klärende Frage, wie sehr der Verlauf der Schundbekämpfung der 1950er-Jahre durch einen sich wechselseitig verstärkenden Prozess der kollektiven Skandalisierung bestimmt war.[26]

Im Folgenden konzentriert sich das Interesse, wie schon erwähnt, nicht auf die Schundschriften selbst, sondern auf die Art ihrer Bekämpfung. Als jugendgefährdend wurden ausser Schundliteratur oft im gleichen Atemzug oder in der gleichen Abhandlung auch «jugendgefährdende» Filme eingestuft.[27] Beides war jedoch nur Teil einer breiteren Gefährdung, die aus traditionell bürgerlicher Sicht von der Jugendkultur mit ihren eigenen Musik- und Kleidungsvorlieben und besonderen Orten des geselligen Zusammenseins ausging[28] (s. dazu Kapitel 5).

Der Kampf gegen Schund war in den genannten Jahrzehnten so wichtig, dass er auch für das Verständnis dieser Zeit von Bedeutung ist. Darum kann man rückblickend noch einmal darauf zurückkommen und dazu einigen Fragen quellengestützt nachspüren. Nämlich:

Welcher Gefahr sollte der Kampf gegen Schund begegnen?

Wer engagierte sich wann und wie und mit welchem Erfolg in diesem Kampf?

Lässt sich aus dieser Geschichte ein Fazit ziehen?

Ausgangspunkt unserer Abklärungen zur Schundbekämpfung in den Jahren nach 1945 sind zwei 1965 öffentlich inszenierte, demonstrative Schundschriften-Verbrennungen. Beide Aktionen sind in Gesamtdarstellungen jener Zeit bisher weitgehend unbeachtet geblieben.[29] Die weitere Auseinandersetzung mit diesen Aktionen geht den Fragen nach, in welcher Entwicklungslinie die Vorkommnisse standen, welche Reaktionen sie auslösten und was sich daraus für den gesellschaftlichen Zustand um 1965 ableiten lässt.

Die Studie verarbeitet selbstverständlich die zum Thema vorliegende Literatur und stützt sich auf Recherchen in verschiedenen Archiven, die im Anhang aufgeführt sind. Es liegt ihr auch eine Auswertung der elektronischen Datenbanken der Schweizerischen Nationalbibliothek und der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) zugrunde, ausserdem die systematische Durchsicht der «Schweizerischen Lehrerzeitung», der «Pro Juventute»-Hefte der 1950er- und 60er-Jahre und der Hefte des «Gewerbeschülers». Die Recherchen konzentrieren sich auf die deutsche Schweiz; in punktuell wahrgenommenen Belegen aus der französischen Schweiz zeigen sich keine grundsätzlichen Unterschiede, während die italienische Schweiz leider überhaupt nicht in Erscheinung trat. Der Autor dankt Jakob Tanner und Béatrice Ziegler für die kritische Kommentierung des Manuskripts, ohne sie für dennoch stehen gebliebene Unzulänglichkeiten mitverantwortlich zu machen. Und dem Verlag sei dafür gedankt, dass er die Studie in sein Programm aufgenommen und damit die Möglichkeit geschaffen hat, dass eine an der Thematik interessierte Leserschaft die Erträge der vorgenommenen Abklärungen zur Kenntnis nehmen kann.

1Die Brandaktionen von 1965

Am 22. Mai 1965 wurden in Brugg in einer öffentlichen Aktion ganze Berge von «Schundheftli» verbrannt.[30] Zuvor war die Bevölkerung mit Plakaten, Merk- und Flugblättern und «in geplanter Reihenfolge», wie die Organisatoren betonten, auch durch die Lokalpresse auf das Schundproblem und die bevorstehende Veranstaltung aufmerksam gemacht worden. In der letzten der in den Medien platzierten Voranzeigen kam die Erwartung zum Ausdruck, dass der 22. Mai zu einem «denkwürdigen Tag» werde. Die Wichtigkeit des Anlasses wurde mit dem Hinweis herausgestrichen, dass das Fernsehen «mit Kameramännern und Tonbandoperateuren» anwesend sein werde und dass man Gelegenheit habe, den kürzlich gewählten und dem Erziehungsdepartement vorstehenden Regierungsrat kennenzulernen. Als zusätzliche Attraktion wurde ein «Gratisimbiss» in Aussicht gestellt.[31] Am besagten Tag wurde mit Fahrzeugen, mit Lautsprechern im Städtchen Brugg und in den umliegenden Gemeinden geächtetes Material eingesammelt und später unter Einsatz von Jazz-Musik (!) zur Brandstätte gefahren.

Für ein Kilo abgegebener Schriften konnte ein wertvolles Buch eingetauscht werden. Zu diesem Zweck stiftete der Ex-Libris-Verlag (Migros) Bücher im Wert von 5000 Franken.[32] Die ganze Aktion wurde als Wettbewerb aufgezogen, es war auch von «Olympiade» die Rede. Im Sammeleifer und im Bestreben, bei der Eintauschaktion möglichst viel Gewicht auf die Waagschale zu bringen, wurden, wie in späteren Berichten hervorgehoben wurde, auch Schriften, die eindeutig nicht zum «Schund» zu zählen waren, wie «Das Tier», «Radio + Fernsehen», «Der Sonntag», «Leben und Glauben», von der Säuberungsaktion erfasst. Selbstverständlich gehörte aber auch das Boulevardblatt «Blick» dazu.

Die Aktion mündete nach einem Umzug zur «Richtstätte» in eine nächtliche Brandfeier im Brugger Schachen. Hunderte mit Fackeln ausgestattete Jugendliche nahmen teil.[33] Ein Lehrer hatte zuvor Lieder und Texte einstudiert, um für die Versammlung einen «würdevollen» Rahmen zu schaffen. Die Migros stellte mit einer weiteren Spende 500 Würste zur Verfügung, die gemäss der Schilderung eines Beteiligten auf den Grillrosten des Festplatzes «eine Nüance folkloristischer Wärme» verbreiteten.[34] Als Redner traten der Aargauer Erziehungsdirektor Arthur Schmid (SP) und der Badener Gewerbeschullehrer Hans Keller auf. Schmid bezeichnete (gemäss Presseberichten) das Aufspüren, Sammeln und Verbrennen von Schund als wertvollen «geistigen Sport»; er gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Aktion der Brugger Jugend zu einem (wie in der Presse fett hervorgehoben wurde) Fanal für den Aargau und für die Schweiz werde; er bemerkte aber auch, dass das Problem des süchtigen Schundkonsums nur durch «erzieherische Arbeit» gelöst werden könne.[35]

Es war Hans Kellers Rede, die, wenn man Presseberichten folgt, dazu führte, dass der Anlass mit der Nazi-Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde. Keller rechtfertigte die Aktion mit dem Argument, Hitler habe Geist verbrannt, «wir verbrennen Schund, Schmutz und Dreck».[36] Ein Blatt bemerkte, dass der Klamauk nur komisch gewesen sei; «doch als Schulmeister Keller ins Mikrophon röhrte, es sei zu hoffen, dass am nächsten 1. August anstelle der ‹blöden bengalischen Feuer› Schund und Schmutz verbrannt werde, blieb einem das Lachen im Hals stecken».[37] Ein anderes Blatt zitierte einige Schüler, die an Kellers Rede den «grössten Plausch» gehabt hätten, «weil man endlich so recht aus vollem Hals brüllen konnte».[38]

Abb. 1a & b: Aufsehenerregende und den Aktionswillen der Organisatoren veranschaulichende Vehikel, am Morgen für die Sammlung eingesetzt, am Abend wichtige Elemente des Umzugs. (Quelle: Keystone)

Abb. 2a & b: Mit Fackeln den Demonstrationswillen zum Ausdruck bringen und zugleich Aufmerksamkeit erzeugen, am Abend selbst und mindestens so sehr für die Medien und ihre Berichterstattung in den Tagen danach. Ein Fotograf dokumentiert das grosse Brandfeuer. (Quelle: Keystone)

Wer war diese zentrale Figur der Brugger Veranstaltung von 1965? Hans Keller, Jahrgang 1903, war seit 1930 Hauptlehrer an der Gewerbeschule Baden und langjähriger Redaktor der Lesehefte der Zeitschrift «Gewerbeschüler», er war Mitglied der Aargauer Konferenz für Berufsschulen und der kantonalen Lehrlingskommission.[39] Schon seit Jahren hatte sich Keller im Kampf gegen die Schundliteratur engagiert. Bereits zwölf Jahre vor der Brugger Aktion, im Oktober 1953, hatte er in den Leseheften unter dem Titel «Eine trübe Flut» eine grössere Sammel- und Eintauschaktion gestartet.[40] Er ermunterte seine Leser, sich zu einer «tapferen Tat» aufzuraffen und in Schubladen und auf Büchergestellen nach «faulen» Schriften zu suchen und ihm diese zuzustellen. Gegen mindesten fünf Hefte erhalte man eine Jugendschrift aus dem Sauerländer-Verlag (der auch den «Gewerbeschüler» verlegte).[41] Wenn man mehr abliefere, könne es auch zu einem «schönen Buch» aus dem gleichen Verlag reichen. Alles in allem stünden Preise bis zum Höchstbetrag von hundert Franken zur Verfügung. In der folgenden Nummer werde er über die Rückmeldungen berichten. Und noch im selben Jahr hatte Keller erklärt (und für sich in Anspruch genommen), dass er sich seit vielen Jahren mit dem Schundproblem beschäftige und auch den Umgang mit der Frage im Ausland verfolgt habe.[42] In der nächsten Ausgabe des «Gewerbeschülers» vom Februar 1954 berichtete Keller über den Erfolg seiner Aktion. Das sei eine grosse Belohnung für die «gewaltige Mehrarbeit» gewesen, und damit meinte er die Verarbeitung von 126 Einsendungen mit 4600 Heftchen, insgesamt 300 Kilo Gewicht, und die anerkennenden Begleitbriefe, aus denen er ausführlich zitierte.[43]

Abb. 3: Hans Keller, Jahrgang 1903, in den 1950er- und 1960er-Jahren als Schundbekämpfer unterwegs. (Quelle: Weltwoche Mai 1965)

Kellers Aktion wurde von interessierten Kreisen wahrgenommen und publizistisch weitergetragen. Im «Pro Juventute»-Heft vom Januar 1954 übernahm Zentralsekretär Otto Binder den Titel «Die trübe Flut» für einen eigenen Beitrag und räumte einem Ausschnitt aus Kellers Artikel von 1953 Platz ein.[44] Und im Februar 1954 berichtete die NZZ mit anerkennenden Worten über Kellers «verdienstvolle» Aktion und schloss sich auch dessen Einschätzung der Verhältnisse an: «Eine trübe Flut wälzt sich über unser Land dahin, eine Flut, die aus dem Ausland hereingeschleust wird und in die auch einige einheimische Editoren ihr Schlammbächlein leiten.»[45] Im März 1954 würdigte Emmy Moor in ihrer stark verbreiteten Schrift der Gewerkschaft VPOD (s. unten) Kellers «bahnbrechende» Aktion gegen Schundliteratur und seine Forderung, dass die Schweiz wenigstens ein Einfuhrverbot für Schriften erlasse, die auch in Westdeutschland verboten seien.[46]

Im Juni 1954 wandte sich Keller an die drei Landeskirchen und brachte zustande, dass diese am 27. November eine grosse Konferenz zur Schundbekämpfung durchführten und ihn das «grundlegende Referat» halten liessen. Im Protokoll ist notiert, dass das Zustandekommen dieser Konferenz der persönlichen Initiative Hans Kellers zu verdanken sei. Keller vertrat in dieser Runde die Meinung, nicht der Staat, sondern vor allem die Kirche müsse den Kampf gegen die «grosse Gefahr» führen. In den weiteren Ausführungen war erstaunlich wenig vom Schund die Rede; Keller brandmarkte vor allem die gesellschaftlichen Defizite: «Es ist höchste Zeit, dass wir die Augen aufmachen, um die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Unsere Jugend hat auch in der Familie kaum mehr den nötigen Rückhalt und ihre Arbeit kommt ihr oft sinnlos vor. Die moderne Vergnügungs- und Unterhaltungsindustrie hat die geistige Leere und Verödung erkannt und nützt sie nun aus, indem sie uns mit einer Reizüberflutung überschwemmt.» An weiteren Defekten wurden genannt: schreiende Reklame, Film, Fussballweltmeisterschaften, Rennsport, Alkohol, Sonntagsentheiligung, Dominanz der Wirtschaft. Das im Protokoll als «flammend» gewürdigte und offenbar mit grossem Applaus aufgenommene Referat endete mit dem Appell: «Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Taten tun!»[47] Der Resolutionstext der Kirchenkonferenz, der an die Presse ging und von dieser weitergegeben wurde, hatte eine doppelte Funktion: In erster Linie diente er gewiss der Warnung vor dem Schund, in zweiter Linie aber auch der Selbstdarstellung von Institutionen, die sich um das Gemeinwohl Sorgen machten.[48]

Keller liess sich im November 1954 auch von der parakommunistischen Organisation «Zürcher Frauenvereinigung für den Frieden und Fortschritt» zu einem Referat einladen, was ihm den Vorwurf eintrug, sich von diesen gesellschaftsfeindlichen Kräften missbrauchen zu lassen.[49] Und im Dezember 1954 war Keller einer der Referenten der ersten vom Zürcher Jugendamt veranstalteten Konferenz zur Schundliteratur. Die zentralen Aussagen seines Referats konnte man in der Presse nachlesen: «Jahrelange Versuche in Schulen zeitigten eine einzige Möglichkeit, in die geistige Phalanx der Schundliteratur einzubrechen, die Ursache zur Lektüre zu verstehen suchen und sie ebenfalls zu lesen! Nur solcherart in der Höhle des Löwen kann der Schüler erfolgreich an seiner Ehre angegriffen werden. Das Experiment sollte in allen Schulen des Landes durchgeführt werden, um kommende Lesergenerationen vor diesem Ausläufer des Kultur- und Sprachzerfalls zu bewahren. Die ‹trübe Flut› steigt trotz aller positiver Gegenmassnahmen, wenn der Staat nicht endlich mit Verboten und Gesetzeserlassen die ausländische Einfuhr sperrt.»[50]

Kellers Untersuchung von 1953/54 war ein längeres Nachleben beschieden: Die Dokumentation des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF) vom Mai 1956 übernahm sie in weiten Teilen und bemerkte dazu, diese Ergebnisse seien «so alarmierend, dass es notwendig erscheint, sie einer weiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen».[51]

In den folgenden Jahren trat Keller, der später, 1965, als «Papst» und als «Wanderprediger» in Schundfragen apostrophiert wurde, immer wieder als Experte auf. So erklärte er ebenfalls im Dezember 1954 an einer Tagung des Zürcher Jugendamts, wo er als Erstvotant und, wie explizit festgehalten wurde, als «temperamentvoller Redner» auftrat, dass die positiven Massnahmen (im Sinn von Förderung guter Schriften) nicht mehr ausreichen würden.[52] Keller forderte allerdings keine neuen Einschränkungen, sondern nur «endlich» die Anwendung der bestehenden Bestimmungen des Strafgesetzes. Es seien bisher keine Verbote ausgesprochen worden, weil die Behörden die Schriften gar nicht kennen würden. Keller fragte, warum gerade hier die Gewerbefreiheit gelten solle, «wo ganze Generationen von Jugendlichen vergiftet» würden. Es sei eine Blamage, wenn die schweizerische Demokratie mit dieser «Epidemie», die von riesigen Kapitalkräften vorangetrieben werde, nicht fertig werden sollte.[53]

Im folgenden Jahr wirkte Keller, wie zu erwarten war, an der von Nationalrat Emil Frei initiierten Aktion gegen die Schundliteratur in Winterthur mit und trat im November 1955 als Redner einer öffentlichen Veranstaltung auf (s. Anm. 151). Und kurz darauf äusserte er sich im «Schweizerischen Beobachter» zum Problem und versicherte, dass nicht die heutige Jugend, sondern die Erwachsenenwelt schuld an den heutigen Missständen sei.[54] Ebenfalls 1955 tauchte er mit einem Beitrag im «Basler Schulblatt»[55] und im «Schweizerischen Beobachter» auf.[56] Im November 1958 konnte er in der «Schweizerischen Lehrerzeitung» über seinen Gastauftritt in einer Turnhalle vor über hundert Schülern und Schülerinnen des 6. bis 9. Schuljahrs zum Thema «Gefahr und Verwerflichkeit der Schundliteratur» berichten. Keller war an der Berner Kirchenkonferenz vom 15. November 1958 dabei, wo er gemäss NZZ-Bericht mit einem Zehn-Punkte-Programm und einem «zündenden» Appell «energisch» Massnahmen gefordert und erreicht habe, dass die von ihm beantragte Schaffung einer Stelle zur Prüfung jugend- und volksschädigender Druckerzeugnisse einstimmig gutgeheissen und einem interkonfessionellen Ausschuss zur weiteren Bearbeitung überwiesen worden sei.[57]

1961 lancierte Keller einen weiteren Aufruf und forderte seine Leser auf, mit einer Postkarte einem «gut schweizerischen» Bravo-Abwehrclub beizutreten und damit zu bekunden, dass sie sich zu gut fänden, «allen Dreck, der uns von den nördlichen Nachbarn über die Grenzen geschickt wird, stillschweigend hinzunehmen». Die Club-Mitglieder mussten sich verpflichten, während mindestens zweier Jahre im Kreis ihrer Kameraden «aufklärend und abwehrend» zu wirken.[58]

Hans Keller war ein nostalgischer Zivilisationskritiker. 1964 legte er unter dem Titel «Die moderne Gefährdung» mit einer langen Liste dar, was zu seiner Jugendzeit noch nicht existiert habe und wodurch die Jugend noch nicht gefährdet gewesen sei: In seinem Heimatdorf Frick habe es 1910 weder Motorrad noch Auto gegeben und keine Magazine, «wie sie heute zu Millionen über unsere Grenzen fluten und bei Gewerbeschülern noch allzu sehr zur täglichen geistigen Kost gehören und mithelfen zur Verblödung und Verrohung». Zu der Aufzählung gehörten erwartungsgemäss auch die Bluejeans und «genagelte Hosen», Spielsalons und Dancings, ferner, weniger zu erwarten, Eiscrème-Automaten und Strandbäder. Keller schloss seinen Rückblick so: «Eine herrliche Zeit: Es war fast eine Kunst, zu entgleisen und in einen Sündenpfuhl zu schlittern.»[59] Die nostalgischen Erinnerungen an seine Kindheit wurden auch im «Gewerbeschüler»-Themenheft Nr. 41/2 zum Thema «Gewässerschutz» eingespielt: Keller schildert, dass der lebendige Dorfbach, in dem er «vor fünfzig Jahren» gebadet und gefischt hatte, eine «tote, stinkende Kloake» geworden sei.[60]

Im Mai 1964, ein Jahr vor der Brugger Brandaktion, konnte Keller in der «Schweizerischen Lehrerzeitung» unter dem Titel «Das wahre Gesicht von Schund und Schmutz» erneut einen grossen Artikel platzieren. Er verkündete darin, dass es nicht genüge, im Kampf gegen den Schund das Gute nur anzubieten. Er sei «immer mehr» überzeugt, dass man so die «Flut» nicht meistere und auf staatliche Hilfe nicht verzichten könne, erklärte er und erinnerte an die mit «grosser Begeisterung» schon 1954 nach der Konferenz der drei Landeskirchen gebildete Arbeitsgruppe, an mehrere Aussprachen mit massgebenden Stellen. Auch um die interkonfessionelle Prüfstelle für Jugendschriften sei es still geworden, alle diese mit Elan unternommenen Anläufe seien wieder verebbt. «Wer hilft, das gestrandete Schiff wieder flott zu machen?» Der Beitrag schloss mit einem eindringlichen Appell: «Wer hilft mit, wer hat neue Ideen, wer hat ungebrochene Kraft und Zivilcourage genug, den Kampf gegen einen mächtigen Feind mit uns aufzunehmen?»[61] Die mit diesem Artikel zum Ausdruck gebrachte Ungehaltenheit über das mangelnde Engagement im Kampf gegen den Schund und die Überzeugung, dass endlich etwas Handfestes unternommen werden sollte, zeigt, mit welcher Einstellung Brandredner Keller im Mai 1965 an der Brugger Veranstaltung teilnahm und welche Erwartungen er damit verband: Das Anti-Schund-Schiff sollte wieder flott gemacht werden und in Fahrt kommen. Der verbale Aktivismus dürfte letztlich auch dem Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit entsprungen sein.

In der Anti-Schund-Demo vom Mai 1965 kam es zu einer interessanten Kooperation zwischen dem Veteranen Keller und jungen Leuten vom «Forum 63» und damit von Kräften, die in ähnlicher Weise wie die bewegte Jugend von 68, aber gleichsam in entgegengesetzter Richtung rabiat Stellung bezogen.[62] Die Berichterstattung erwähnte den Leiter des «Forum 63», Peter Müller, Student der Rechte, der die Öffentlichkeit «aufrütteln» wollte, und seinen Freund Peter Meuwly, Phil.-I-Student und Junglehrer an der Gewerbeschule, dem es bei dieser Aktion gemäss zitierten Aussagen offenbar doch nicht ganz wohl war. Der Anlass war von sechs anderen Jugendgruppierungen (Pfadfindern, CVJM, Jungwacht, Jungmannschaft, Junge Kirche, Juga) unterstützt worden. Fotos zeigen, wie Pfadfinder in Uniform mit Fackeln im Umzug zur Feuerstätte mitmarschieren. In einem Schreiben an die Presse legte Peter Müller Wert darauf, dass die Aktion ihre Sache gewesen und nicht von Keller veranlasst worden sei, die Bestellung der Fackeln, der Umzug und die Verbrennung seien von den Jugendlichen geplant und durchgeführt worden, Keller habe sich auf eigenen Wunsch und eigene Verantwortung an der Veranstaltung beteiligt. Diese Erklärung kam einer Distanzierung vom stark kritisierten Brandredner gleich, sie drückte aber auch den Stolz auf die aus eigenem Vermögen zustande gebrachte öffentliche Aktion aus. Den Aktivisten war offenbar nicht bekannt, dass die Brugger Aktion Teil eines grösseren Plans der «Arbeitsgemeinschaft gegen den Schund» war, die zuvor in Zürich getagt hatte (s. unten, S. 34).[63]