Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

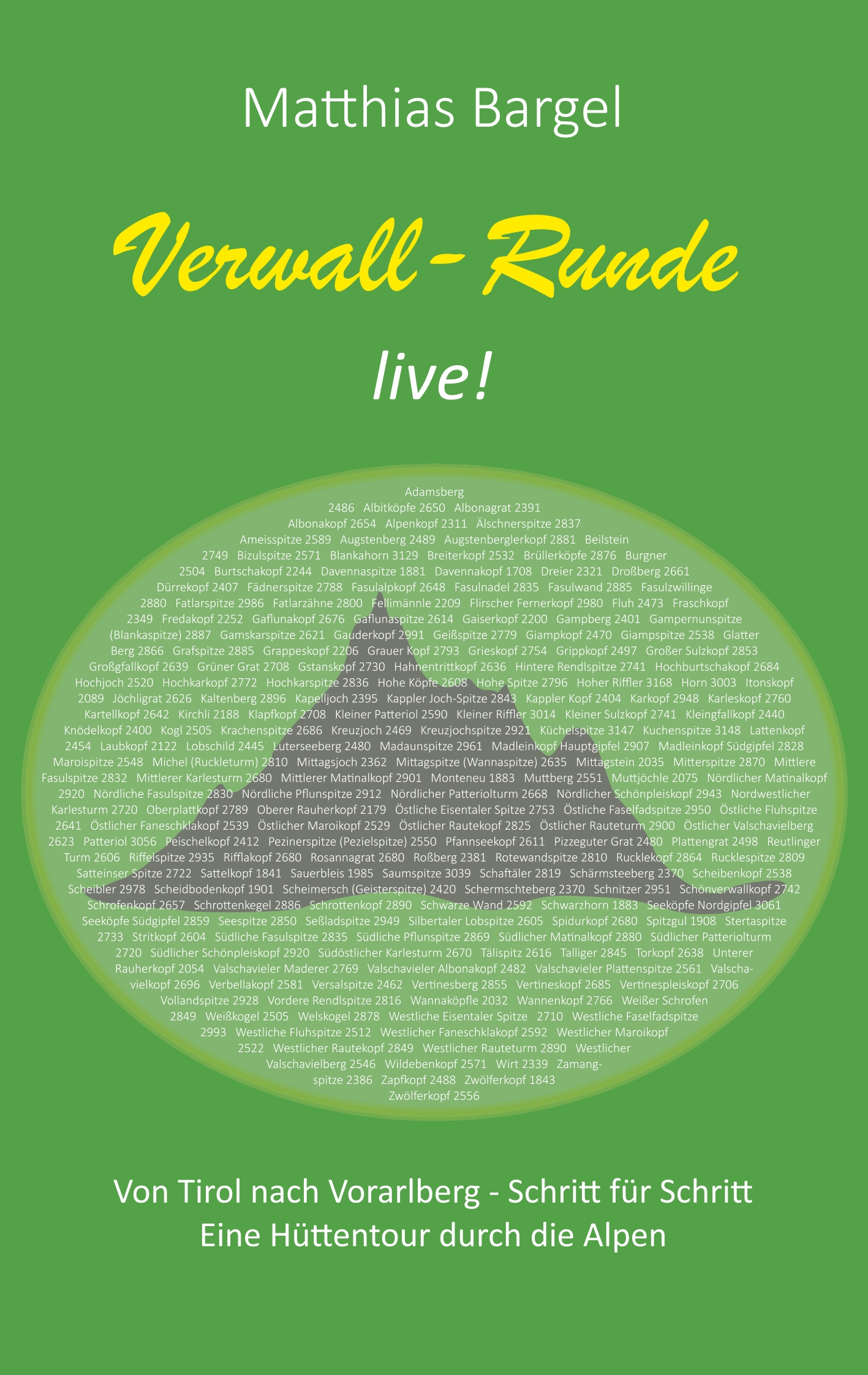

Eine Wanderung durchs Verwall fasziniert. Das Alpenmassiv im westlichsten Zipfel Österreichs lässt sich binnen einer Woche durchqueren. Mühen, Muße und Nervenkitzel machen die reizvolle Tour intensiv und abwechslungsreich. Matthias Bargel bricht in Pettneu am Arlberg auf, um das imposante Gebirge zu erkunden. Schritt für Schritt dringt er vom Tal bis in höchste Lagen vor. Mal führt das Auf und Ab über farbenfrohe Hänge, mal durch graue Steinwüsten. Er durchstreift archaische Felslandschaften und atmet ein Flair, das außerhalb der Bergwelt seinesgleichen sucht. Eindrücklich beschreibt er besondere Räume: ihre Architektonik und Atmosphäre, ihre Kargheit und Stille. Stets hat er die kosmische Weite im Blick und begreift sich so als Teil eines größeren Ganzen. Respekt vor der Natur und Aufmerksamkeit für das Unmittelbare sind Leitmotive, denen der Autor folgt. Sein Bericht inspiriert und bietet Orientierung auf dem Weg, das persönliche Verwall-Erlebnis zu verwirklichen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 92

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

Matthias Bargel, Jahrgang 1975, wurde in München geboren. Er studierte Germanistik, Völkerkunde sowie Vor- und Frühgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach einem Aufbaustudium in Computerlinguistik war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung (CIS) beschäftigt. Journalistische Erfahrungen sammelte er 2001 in der Würmtalredaktion der Süddeutschen Zeitung, Planegg, bevor er mehrere Jahre für den Münchner Merkur und die München-Anzeiger aus dem Stadtgebiet berichtete. Als Redakteur und Lektor war er in verschiedenen Bereichen tätig.

Privat ist er vorzugsweise zu Fuß unterwegs. Er schätzt das sportliche wie das meditative Gehen in Parks und Gärten, an Küsten und Seen, durch Flusstäler, in Mittelgebirgen oder den Alpen. »Verwallrunde live!« ist sein zweites Buch. Im Jahr 2018 erschien »Alpenüberquerung live!«, ein Reisebericht über eine fünfwöchige Weitwanderung von München zum Gardasee, die der Autor 2011 unternahm.

FÜR DIE ANDEREN

INHALT

ZWISCHEN FERNSICHT UND TUNNELBLICK

ÜBER WEGWAHL, WETTER UND WANDERKARTEN

DAS SCHUHWERK: BASIS FÜR GEHGENUSS

MIT RAT UND RUCKSACK ON THE ROAD

SCHRITT FÜR SCHRITT DURCHS VERWALL

Tag: Pettneu ‒ Edmund-Graf-Hütte

Tag: Edmund-Graf-Hütte ‒ Hoher Riffler und zurück

Tag: Edmund-Graf-Hütte ‒ Niederelbehütte

Tag: Niederelbehütte ‒ Darmstädter Hütte

Tag: Darmstädter Hütte ‒ Friedrichshafener Hütte

Tag: Friedrichshafener Hütte ‒ Neue Heilbronner Hütte

Tag: Neue Heilbronner Hütte ‒ Konstanzer Hütte ‒ Kaltenberghütte

Tag: Kaltenberghütte ‒ Langen am Arlberg

DETAILS ZU ETAPPEN UND HÜTTEN

Tag 1: Der Einstieg ‒ auf die Edmund-Graf-Hütte

Tag 2: auf den Hohen Riffler

Tag 3: zur Niederelbehütte

Tag 4: zur Darmstädter Hütte

Tag 5: zur Friedrichshafener Hütte

Tag 6: zur Neuen Heilbronner Hütte

Tag 7: über die Konstanzer Hütte zur Kaltenberghütte

Tag 8: der Ausstieg ‒ nach Langen am Arlberg

GLEICHMUT – EIN GUTER BEGLEITER

LITERATURANGABEN

ZWISCHEN FERNSICHT UND TUNNELBLICK

Der letzte Pfad ist ungenießbar. Der Raum gibt sich schummerig, eng und laut, er droht an Abgasen zu ersticken. Dieser Pfad, auf dem ich nicht sein will. Dieser Raum, dem ich nun ausgeliefert bin. Auf einem wankelmütigen Weg, den ich mir unter den Gleisen des Hauptbahnhofs bahne. Heikel kommt mir der Gang durch die Paul-Heyse-Unterführung vor. Gewagter als mancher Steig im Verwall, das ich jetzt acht Tage lang erkundet habe.

Am Holzkirchner Bahnhof, dem Südflügel des Hauptbahnhofs, bin ich vor ein paar Minuten aus dem Meridian gestiegen. Bereits in Kufstein war mir aufgefallen, wie sich das Publikum wandelte. In Tracht und Pseudotracht gewandete Reisende, teils mit einer Bierflasche in der Hand, häuften sich auf einmal. Sie führten mir glasklar vor Augen, dass ich mich im Einzugsbereich der Wiesn befand. Nüchtern betrachtet nämlich ist München in diesen Tagen gleichbedeutend mit dem Oktoberfest. Mit einer Großstadt im Rausch, voll von einer globalen Besucherschaft. Einer Stadt im Bierrausch mit noch mehr Gästen als sonst.

Ich tappe also durch diesen finsteren Tunnel. Umhüllt von Feinstaub-Stickstoff-Wolken, beschallt von ungezügeltem Fahrzeuglärm und allseits bedrängt durch entgegenkommende und überholende Passanten. Ein knapp bemessener Bürgersteig säumt die linke Fahrbahn. Sobald hier zwei Personen nebeneinander gehen, muss ich auf den genauso schmalen Fahrradstreifen ausweichen. Auf ihm geht es zu wie auf einer Autobahn: rabiat und zielorientiert.

Für mich ist da kein Platz. Öfter soll mir dieser Gedanke kommen. Hier drinnen, hier unten, auf dieser tiefsten Etappe meiner Reise. Wann immer mir Fußgänger und Radfahrer gleichzeitig begegnen, poppt er auf. Er begleitet mich, solang ich zwischen Rad- und Fußspur mäandere oder auf der Trennlinie balanciere, stets eine Lücke suchend für ein Durchkommen zwischen Drahtesel und Dirndlträgerin.

Schon als Kind hatte ich die Paul-Heyse-Unterführung als lärmig empfunden. Dabei waren damals weniger Fahrzeuge mit jener unsäglichen Extra-Dröhnung unterwegs, wie sie in unserer einst so beworbenen Weltstadt mit Herz heute gang und gäbe sind.

Der Hall aufgemotzter Autos mit ihren überdimensionierten Motoren ist auf Dauer nervtötend. Einen abweisenderen Raum als diese Röhre kann ich mir augenblicklich kaum vorstellen. Mit ihren zerfetzten Plakatwänden und dem ruinösen, weiß gekachelten Mauerwerk, dessen schmierige Schmutzigkeit trübe Neonleuchten hervorkehren. Umso mehr bin ich bestrebt, mein Ziel, das Ende des Tunnels, möglichst schnell und heil zu erreichen.

Paul Heyse ‒ wer war das eigentlich? Was war dieser Mann für ein Mensch, dass man einen so düsteren Tunnel nach ihm benannte? Hat er es verdient, ihm ein dermaßen kracherfülltes Bauwerk zu widmen? Mehr Ehre wird ihm durch die Tatsache zuteil, dass die südlich anschließende Straße ebenfalls seinen Namen trägt. Immerhin, denn Paul Heyse war ein Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer.

Er wurde 1830 in Berlin geboren und siedelte 1854 nach München um, wo er 1914 verstarb. Für sein belletristisches Werk wurde ihm 1910 der Nobelpreis für Literatur verliehen. Als posthume Würdigung stelle ich mir für so jemanden ein ansprechendes Gebäude vor, etwa eine Bibliothek oder ein Theater. Schön wäre auch ein Garten, vielleicht mit Pavillon, wo man Heyses Novellen in Muße lesen kann. Aber einen Tunnel? Einen Straßentunnel von solch unterirdischem Charme? Es ist anzunehmen, dass die Straße zuerst gewidmet wurde und man ihren Namen danach auf die Unterführung übertrug.

Ein kleiner Kulturschock ist es allemal, der mich empfängt, kaum dass ich die Bahn verlassen habe. Er gibt mir zu verstehen, dass es jetzt vorbei ist mit der idyllischen Ruhe verwaister Almwiesen, mit der archaischen Stille hochalpiner Schotterwüsten und dem Wohlklang wilder Gebirgsbäche. Man hat mich sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen. Besser gesagt habe ich mich selbst hineingestürzt, indem ich den Weg von der Süd- zur Nordseite des Hauptbahnhofs, sprich von der Bayerstraße zur Arnulfstraße abkürzte und die Unterführung nahm.

Alternativ hätte ich in die Haupthalle hineingehen, sie durchqueren und weiter zum Starnberger Flügelbahnhof stiefeln können und wäre so unweit des anderen Tunnelendes herausgekommen. Ortsfremden sei gesagt, dass München einen Sackbahnhof mit zwei Flügeln hat, deren Gleise weit vor den Puffern der Haupthalle enden. Um vom Süd- zum Nordflügel zu gelangen, ist eine hufeisenförmige Strecke von mehreren Hundert Metern zurückzulegen. Ein Umweg, auf den ich heute gern verzichte, zumal der Bahnhof von zivilisatorischer Intensität nur so strotzt.

Launisches Getümmel, ein Wirrwarr von Lauten und der überwältigende Rausch aus Farbe, Form und Licht mischen sich zu einer geballten Reizüberflutung. Das Bewegungsspektrum reicht von Gehen, Eilen und Laufen über Drängeln und Überholen bis zum Modus des Wartens. Warten kann Verharren an einem Standort bedeuten, ist aber häufig mit Auf- und Abgehen, Bummeln oder Schlendern und meistens mit Schauen verbunden. Dem Schauen auf Anzeigetafeln, auf ein- und ausfahrende Bahnen, auf Passagierströme, wie sie aus ankommenden Zügen sprudeln, auf Gesichter, Gewänder und Bewegungsweisen.

Stattdessen habe ich mich in ein Extrem des städtischen Individualverkehrs hinein manövriert. In einer Art Hindernislauf versuche ich Fahrrädern, Elektro-Rollern und Fußgängern auszuweichen. Indessen frage ich mich, ob ich hier geschützter bin als in den vielfältigen Landschaftsräumen auf zweieinhalbtausend Metern. Dem Tod weniger nah als auf einem exponierten Berggrat. Manche Akteure haben eindeutig zu tief ins Glas geschaut, als dass sie in der Lage wären, sich und ihr Gefährt geradeaus zu steuern. Andere stürmen flotten Schrittes auf ihren ersten voll gefüllten Krug zu.

Spontan erscheint mir das gegenwärtige Terrain riskanter als alles, was ich im Verwall durchstreift habe. Gefährlicher als jedes Gelände, das ich dort unter den Sohlen spürte. Ein wenig Übertreibung mag in dieser Beschreibung mitschwingen. Ab und zu fand ich mich durchaus an Positionen wieder, an denen ein Fehltritt tunlichst zu vermeiden ist.

Auf dem Ludwig-Dürr-Weg versetzte mir eine rund einen Meter hohe Gletscherstufe einen Adrenalinschub. Unter mir ging es steil bergab, etwas tiefer befand sich eine Felskante, gefolgt von einem senkrechten Abfall. Um weiterzukommen, musste ich die Eisbarriere überwinden, mit Bergstiefeln ohne Steigeisen oder Grödeln, denn sie war unausweichlich. Umkehren war keine echte Option, da gut die Hälfte der Marathontour bereits hinter mir lag. Eine Hälfte, die es in sich hatte. Die Aussicht, mich ihren Tücken ein zweites Mal auszusetzen, zumal in umgekehrter Richtung, erstickte den Gedanken an ein Zurück im Keim.

Acht Stunden reine Gehzeit hatte mir der Wirt der Darmstädter Hütte für den schwarzen Steig zur Friedrichshafener Hütte prognostiziert. Auf einer neuen, längeren Route, weil der traditionelle Pfad über den Großen Küchlferner wegen Steinschlags unbegehbar geworden ist. Und irgendwo auf halbem Weg lag nun diese eisige Steilstufe am Rand eines verkümmerten Firnfeldes direkt vor mir. Sie galt es zu nehmen, sie war unentrinnbar.

Wer es einmal wagte, mit bloßen Schuhen schräges, blankes Eis zu betreten, weiß, dass jeder Tritt in eine Rutschpartie münden muss. Wie es gelang, diese Hürde zu meistern, wird an späterer Stelle zu lesen sein.

Anders als hier hatte ich im Verwall mein Schicksal weitgehend selbst in der Hand. Es wäre an mir gelegen, hätte ich irgendwo einen Fehler gemacht und infolgedessen den Halt unter meinen Füßen verloren. Besser aufgehoben fühle ich mich in dieser Unterführung definitiv nicht. Hineingedrängt in diesen Tunnel, wo ich mit kaltschnäuzigen Geländewägen und Lkws auf Tuchfühlung bin.

Hier und jetzt bin ich auf die Rücksicht anderer angewiesen. Auf die Vorsicht von Menschen, die sich zum Teil selbst nicht unter Kontrolle haben. Auf das Wohlwollen von Verkehrsteilnehmern, die von eigenen Interessen, Terminen oder purem Fahrspaß getrieben sind. Darf ich mich am Saum dieser Tunnelstraße wirklich sicherer fühlen als auf dem Geröll des Hochgebirges?

Der Titel einer 1864 veröffentlichten Novelle von Paul Heyse lautet: Die Reise nach dem Glück. Die Figuren in Heyses Novellen und Romanen seien häufig ›schöne Seelen‹: vorbildliche, edle und künstlerisch empfindende Jünglinge oder selbstlos handelnde ›Tat-Frauen‹. So ist auf Wikipedia.org zu lesen:

»Der empfindsame, geistig hochstehende Idealist erweist sich bei Heyse als ungeeignet, den Kampf mit dem Niederen und Gemeinen aufzunehmen, er reagiert mit Schweigen und Entsagung. Die Leser identifizierten sich mit diesen zurückgezogenen, in einer ›schönen‹ Welt der Kunst lebenden Figuren.[...] Eine bemerkenswerte Entwicklung des Dichters liegt laut Meyers Konversationslexikon (4. Auflage, 1880er Jahre) darin, ›daß die späteren Novellen auch herberen Konflikten und einem düsteren Lebenshintergrund nicht mehr ausweichen‹.« (Wikipedia, 2020)

Herbe Konflikte mussten vermutlich auch jene Obdachlosen durchstehen, die sich ihren Schlafplatz ausgerechnet in einer Mauernische am Südeingang des Tunnels eingerichtet hatten. Bis zu dem Tag, seit dem ein schräg angebrachtes Metallblech dies unmöglich macht.

Taten sie dies, weil es dort wärmer und windgeschützter ist als anderswo in der Stadt? Die starken Abgase mögen als Heizluft wirken. Sie sind warm, aber ungesund und riechen nach Gift. Perfidere Schadstoffe sind sogar geruchlos giftig. Und selbst der beste Gehörschutz vermag den donnernden Verkehr nicht auszuschalten. Ein schöner Ort sieht anders aus. Paul Heyse hätte sich diesen Tunnel nicht ausgesucht.

ÜBER WEGWAHL, WETTER UND WANDERKARTEN

Garantiert einladender sind bei guter Witterung die Alpen, in diesem Fall das Verwall: Die DAV-Sektion Heilbronn hat eine Broschüre zur Verwall-Runde herausgebracht. Drei Routen werden darin vorgestellt, auf denen sich die Gebirgsgruppe oder Teile davon durchqueren lassen:

In acht Tagen von Sankt Christoph am Arlberg über die Kaltenberghütte, Konstanzer Hütte, Neue Heilbronner Hütte, Friedrichshafener Hütte, Darmstädter Hütte, Niederelbehütte und Edmund-Graf-Hütte nach Pettneu am Arlberg;

in fünf Tagen von Schruns über die Wormser Hütte, Neue Heilbronner Hütte, Konstanzer Hütte, Kaltenberghütte nach Sankt Christoph und mit dem Bus zurück nach Schruns;

in fünf Tagen durchs westliche Verwall, vom Zeinisjoch (Galtür) über die Neue Heilbronner Hütte, Wormser Hütte, Konstanzer Hütte zurück zur Neuen Heilbronner Hütte und wieder hinab zum Zeinisjoch.