11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

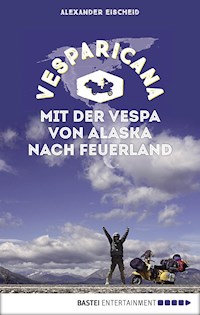

Mit Vespa Elsi auf großer Fahrt: 22 Monate waren sie unterwegs, haben Amerika von Nord nach Süd durchquert und 71.000 km zurückgelegt. Elsi hat 8 Kolben und 5 Satz Reifen verschlissen. Sie haben Wüsten, Berge und Schotterpisten bezwungen und ungeahnte Gastfreundschaft kennengelernt. Mit dieser Reise und getreu seinem Motto "Life is for Living" hat sich Alex Eischeid einen Traum verwirklicht und die größte Herausforderung seines Lebens aber auch das großartigste Abenteuer überhaupt erlebt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Mein Kickstart – die vielen Vorgeschichten zur Vesparicana

Der Auftrag

Welcome to Canada

Going north – auf Supertramps Spuren

Alaska!

Und wieder zurück nach Vancouver

Der wilde Norden

Von Seattle bis runter nach San Diego

México, sí claro!

Die Höhen und Tiefen der Mitte

Belize – Vorgeschmack auf das »echte« Zentralamerika

Glück und Leid – meine zwei Guatemalas

Von El Salvador bis Panama

Panama, wie schön

Die Anden im Weg

Kolumbien – endlich Südamerika

Ecuador – Vulkane, Anden und die berühmten Inseln

Peru – erst staubtrocken, dann ölverschmiert

Bolivien – und die Lagunen

Die große Schleife in den Süden

Chile – ein erster Kurzbesuch

Argentinien – einmal quer durch den Norden

Paraguay – sofort ins Herz geschlossen

Brasilien – Skins, Mods und viele Clubs

Uruguay – Weihnachten am Strand

Argentinien – Silvester in Buenos Aires

Ab durch die Pampa zum großen Finale

Ein Jeck in der Pampa

Chile – ein zweiter Kurzbesuch

Auf nach Utsche-Wutsche

Auf dem Weg nach Hause

Die letzen Tage in Amerika

Ein Ozean und dann noch 400 Kilometer

Bildteil

Über dieses Buch

Mit Vespa Elsi auf großer Fahrt: 22 Monate waren sie unterwegs, haben Amerika von Nord nach Süd durchquert und 71.000 km zurückgelegt. Elsi hat 8 Kolben und 5 Satz Reifen verschlissen. Sie haben Wüsten, Berge und Schotterpisten bezwungen und ungeahnte Gastfreundschaft kennengelernt. Mit dieser Reise und getreu seinem Motto „Life is for Living“ hat sich Alex Eischeid einen Traum verwirklicht und die größte Herausforderung seines Lebens aber auch das großartigste Abenteuer überhaupt erlebt.

Über den Autor

Alex (Atze) Eischeid, 1977 in Köln geboren, ist Tischlermeister. Er liebt das unkonventionelle Reisen und das Vespafahren. 2013 hat er seine beiden Leidenschaften miteinander verbunden und sich einen Lebenstraum erfüllt: Mit der Vespa von Nord nach Süd quer durch Amerika. Seit 2015 lebt er wieder in Köln und wenn er keinen Vortrag über seine Reise hält, plant er schon den nächsten Trip.

Alexander Eischeid

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Steffen Geier, Frankfurt am Main

Fotos im Innenteil: Alexander Eischeid, Köln

Grafiken im Innenteil: Bernd Eischeid, Wien

Umschlaggestaltung: Bernd Eischeid unter Verwendung eines Motivs von © Alexander Eischeid

eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-7325-4045-7

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

MEIN KICKSTART – DIE VIELEN VORGESCHICHTEN ZUR VESPARICANA

Wo beginnt eine Reise? Mit der ersten Idee, mit den Vorbereitungen, mit dem Abhaken der Checkliste, mit dem Verabschieden von Familie und Freunden, mit dem ersten Treten des Kickstarters?

Ich kann nicht genau sagen, wie viele Startpunkte meine Vesparicana wirklich hatte – den einen, an dem alles begann, gab es jedenfalls so eindeutig nicht. Alles hat eine Vorgeschichte. Die Vesparicana hatte mindestens eine ganze Handvoll. Mit 14 Jahren saß ich zum ersten Mal auf der Vespa meines Bruders Ocki und war sofort infiziert. 1998 dann meine erste eigene Vespa. Mit den Fahrten im Alltag hatte ich bis zur Vesparicana über 60000 Kilometer auf der Uhr, denn im Laufe der Jahre unternahmen wir gemeinsam zig Vespareisen durch halb Europa: Griechenland, Türkei, Frankreich, Schweden, Großbritannien und viele mehr.

Als Tischlermeister hatte ich mich früh selbständig gemacht und war schon bald vollkommen im Hamsterrad gefangen. Jahrelang ging das so, bis ich mich mit einer neunmonatigen Weltreise befreite – ein entscheidender Moment in meinem Leben. Aufgeputscht und freudentrunken von Lateinamerika verkündete ich meinen beiden Freunden, mit denen ich als Rucksackreisender unterwegs war, was für mich der Leitfaden, das Ziel und mein Lebensinhalt für die kommenden Jahre werden sollte: »Ich komme zurück nach Lateinamerika – und zwar auf der Vespa!«

Erst war es nur eine Spinnerei, ein Traum, mit Lateinamerika und Vespareisen zwei Leidenschaften zu verbinden. Doch einmal ausgesprochen wuchs etwas in mir, das stärker war als ich selbst und mich permanent antrieb. Ich konnte und wollte mich diesem Gefühl nicht widersetzen und ging hartnäckig, konzentriert und teilweise dickköpfig dazu über, diesen Traum Realität werden zu lassen.

Meiner Tischlerei kehrte ich den Rücken und verlagerte meinen Arbeitsplatz ans Mittelmeer, wo ich auf Booten und Yachten den Hobel in die Hand nahm. Die Arbeit im Ausland hatte zumindest schon mal ein gewisses internationales Flair, ich verdiente zudem recht gut und schaffte es, mehr oder weniger das von mir kalkulierte Budget beiseitezulegen. Irgendwann sagte ich mir: »Wird schon irgendwie reichen, zur Not wird halt improvisiert«, und machte mich an die konkreten Reisevorbereitungen.

Ohne den geringsten Peil von der Mechanik machte ich bei Dave, einem Vespamechaniker, den ich zufällig auf den Vespa World Days in London kennengelernt hatte, einen Schrauber-Crashkurs in Irland und kaufte bei ihm eine ausgemusterte spanische Postvespa. Mit Stefano und Guy konstruierte ich meinen eigenen Gepäckträger, machte eine Probetour, packte die Vespa in eine Holzkiste, verschiffte sie nach Vancouver und flog wenig später hinterher.

Dass ich am Ende mit einer alten, verbeulten Postvespa von Alaska bis Feuerland fahren würde, hätte ich vorher nicht im Traum gedacht. Obwohl es die ganze Zeit genau darum ging: einen Traum zu leben. Meinen Traum.

Die Wahrheit ist also: Es gab eine ganze Reihe von Startpunkten auf meiner Reise, ganz frühe in meinem Kopf und immer wieder neue während der Tour, denn die Vesparicana entwickelte sich – so wie ich mich als Reisender selbst entwickelte. Das war schließlich Teil der ganzen Idee. Ein anderer wichtiger Teil war, dass ich ganz einfach machen wollte, und zwar: worauf ich Bock hatte. Mir ging es ums Reisen an sich, ums Unterwegssein ohne einen in Stein gemeißelten Plan. Um Begegnungen und Erlebnisse, um gelebte Freiheit, um neue Freundschaften, spontane Planänderungen und noch spontanere Eingebungen wie die Idee mit dem arktischen Wasser – aber dazu kommen wir noch.

Am besten fange ich einfach mal an …

WELCOME TO CANADA

Grün gemusterter Teppichboden lag unter meinen Wanderschuhen, ein künstlicher Wasserfall plätscherte neben einer Treppe, und ein riesiges Poster mit einem Bieber und einem Schwarzbären trug die Überschrift »Welcome to Canada«. Nicht gerade glamourös, aber ich war gelandet.

Freundlich, aber bestimmt winkte mich der Grenzbeamte heran, musterte mich und prüfte alle Papiere. Dabei stolperte er über den Frachtpreis, weil der den angegebenen Wert meiner Vespa deutlich überschritt. Das war für ihn unlogisch, er wurde misstrauisch und hakte nach.

»Wissen Sie, ich möchte mit meiner Vespa sehr weit reisen, von Kanada in die USA, nach Alaska, und später nach Mittelamerika und weiter bis nach Patagonien. Ich habe spezielle Gepäckträger und andere Utensilien vorbereitet, habe auch Ersatzteile und Werkzeuge an Bord, damit ich zur Not alles selber reparieren kann.« Ich gab alles, um überzeugend zu wirken.

Und dann war alles ganz einfach. Er verstand, nickte und drückte seine Stempel auf die Dokumente, gab mir alles zurück und sagte freundlich: »Hab eine sichere Reise und viel Spaß in Kanada.« Als ich über den grün gemusterten Teppich die rote Grenzlinie passierte, machte ich innerlich Luftsprünge vor Freude!

Das Gepäck war schnell geholt und der KLM-Schalter auch schnell gefunden, doch leider war er geschlossen, da es schon spät am Abend war. Auf einem Schild fand ich die Nummer einer 24h-Service-Hotline. Ewig musste ich »Yes« oder »No« sagen, bis ein menschliches Wesen am anderen Ende der Leitung abhob. Mit Cargo hatte die Frau natürlich nichts am Hut, also beschloss ich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dem im Voraus gebuchten Hostel zu fahren und für heute Feierabend zu machen.

Nach ein paar Umwegen und einem weiteren Tag Wartezeit stand ich am übernächsten Morgen schließlich vor einem Wellblechbau, dem »Cargo Warehouse«. Eine pummelige und sehr freundliche Asiatin namens Rachel, der ich am Vortag die Frachtpapiere übergeben hatte, gab mir lachend den gestempelten Wisch zurück. Damit machte ich mich sofort auf Richtung Zollamt, wo ich mir den nötigen Stempel für die Freigabe meiner Vespa abholen wollte. Im Zollamt angekommen saß eine Soldatin in kompletter Kampfausrüstung hinter dem Schalter. Ihr übergab ich freudestrahlend den Wisch, worauf sie in den Computer schaute und mir daraufhin mit freundlichem, aber sehr bestimmtem Ton eine Reihe Fragen stellte.

»Was ist in der Kiste?«

Worauf ich euphorisch antwortete: »Meine Vespa, mit der will ich durch Kanada reisen!«

»Und was noch?«

Als würde ein kleines Kind etwas zählen, nahm ich die Finger zu Hilfe und sagte: »Werkzeug, Ersatzteile und zwei Helme …«

»Was noch?«

»Ööhm … mein Zelt, Campingausrüstung … Kocher, Tasse, Teller, Messer …«

»Was noch?«

Ich war am Ende meiner Gedankenliste angekommen und sagte leise: »Ansonsten fällt mir nix mehr ein.«

»In Ihrer Kiste wurde Fleisch gefunden.«

»Fleisch? Das kann nicht sein!«

»Doch! Wer hat die Kiste gepackt?«

»Das war ich. Aber ich schwöre, da kann kein Fleisch drin sein.«

»Es wurden auch zwei Flaschen Bier gefunden.«

»Bier?!«

Dann ratterte es in meinem Kopf: Fleisch, Bier … wenn mich da mal nicht irgendjemand überraschen wollte. Ich hatte einen Verdacht: Ocki, mein lieber Bruder! Aber das war jetzt erst mal zweitrangig. Die Frage war, wie ich nun endlich meine Vespa hier rauskriegen sollte.

Ich musste an einem anderen Schalter ein Formular zur »Vernichtung illegal eingeführter Produkte« ausfüllen. Nach zwei ewig langen Stunden, in denen mir vergessene Koteletts durch den Kopf flogen, die ich vielleicht doch irgendwie selbst eingeschleust haben könnte, wurde ich aufgerufen. Ich musste 66,50 Dollar Strafe abdrücken und zur Soldatin in Kampfausrüstung zurück. Sie übergab das Ganze nun einem anderen Officer. Bevor der mir Fragen stellte, die ich eh nicht beantworten konnte, drehte ich den Spieß um: »Da waren wirklich Biere drin?«

»Ja, und Würstchen!«

»Würstchen?«

»Yes, liver saussages. Die müssen aber vernichtet werden!«

»Okay, kein Thema.«

Daraufhin wurde ich entlassen und musste bei Rachel auf die Beamten warten. Natürlich rief ich meinen Bruder an. Es war genau so, wie ich es mir gedacht hatte: Er und seine Freundin Heike, bei denen ich fast zwei Jahre vor meiner Abreise gewohnt hatte, hatten mir ein Heimatpaket geschnürt und heimlich in die Kiste geschraubt. War ja auch nur nett gemeint, aber ich hatte sogar Salz und Pfeffer zu Hause gelassen und die Karosserie mit der Zahnbürste geputzt – und die zwei packten da Leberwürste rein!

Die drei Zollmänner, die die Kiste schon vor drei Tagen geöffnet hatten, mussten schmunzeln. Ich unterschrieb wieder einen Wisch und drückte 80 Dollar Zollabwicklung ab. Der federführende Officer kam zurück, drückte mir eine Tüte mit einem aufgedruckten Kölnwappen in die Hand und sagte: »Hier sind die beiden Bierflaschen. Müsste ich eigentlich auch vernichten, kannst du aber behalten. Welcome to Canada, my friend!«

Endlich kam der Staplerfahrer mit meiner heißersehnten Kiste. Als ich die drei Schrauben, die lieblos wieder in den Kistendeckel gedreht worden waren, löste und den Deckel abnahm, flogen mir Luftballons entgegen. Die Kiste sah aus, als hätte meine Vespa Kindergeburtstag gefeiert.

Es dauerte eineinhalb Stunden, bis ich meinen Windschild angeschraubt, das Gepäck verzurrt und die Transportkiste in Teile zerlegt hatte. Egal. Ich trat den Kickstarter, und schon beim zweiten Tritt sprang die Vespa an. Gleichzeitig erleichtert und total überladen verließ ich endlich den Flughafen. Yes!

Was folgte, war eine Vespa-Sightseeing-Tour durch Vancouver City und auf Vancouver Island. Das Grinsen war nicht mehr aus meinem Gesicht zu kriegen. Vespas sind auf kanadischen Straßen wohl nicht so oft zu sehen, und so beladen wie ich war, mit dem Benzinkanister zwischen den Beinen und dem Wasserkanister an der hinteren Seitenbacke, sah ich aus, als hätte ich eine jahrelange Expedition vor mir oder würde gerade mit meinem kompletten Hausstand umziehen. War ja auch irgendwie so. Autos hupten dem fahrenden Gepäckhaufen, Fußgänger winkten lächelnd, und ich freute mich wie Bolle, dass die Vesparicana nun endlich ins Rollen kam.

Die kanadischen Beamten hatten mich zwar zwei Tage aufgehalten, aber ich wollte nichts überstürzen. Warum auch? Erst mal irgendwo ankommen, Kräfte sammeln, relaxen und dann gut erholt aufbrechen, das war mein Plan.

Von Anette und Herb wurde ich freundlich begrüßt und sehr herzlich aufgenommen. Die beiden waren Freunde von Sebb und Nora, die ich wiederum auf meiner Weltreise in Laos kennengelernt hatte. Ja, Reisen macht die Welt klein. Ich schlief aus wie ein Großer, kaufte ein, ergänzte meine Campingausrüstung, organisierte Öl und Fett und all so Dinge, die ich genauso wenig hatte mitnehmen dürfen wie Leberwurst. Ich packte noch mal alles aus und wieder ein und puzzelte um, damit die gesamte Ausrüstung an die richtigen Plätze kam. Anette und Herb zeigten mir Victoria, wir schlenderten im Abendlicht durch den Hafen, wo neben alten Holzkähnen und Segelbooten auch Wasserflugzeuge festmachten.

Als ich Victoria verließ, fühlte ich mich super ausgeruht, perfekt organisiert und voller Vorfreude! Natürlich gab es noch Frühstück von Anette und sogar ein Lunchpaket für den Weg. Drei Mäntel für die Vespa konnte ich bei ihnen zurücklassen, weil ich auf dem Rückweg von Alaska auf jeden Fall wieder hier vorbeikommen würde.

Das Wetter war durchwachsen, aber trocken. Die Küstenstraße »Malahat« war mein Ziel, die ich dank GPS nicht verfehlen konnte. Es war schön zu fahren, zwar sehr hügelig, aber nicht zu viel Verkehr. Ganz entspannt ging es Richtung Fähre nach Saltspring Island, einer der vielen kleinen Inselsplitter von Vancouver Island, der Mutterinsel, als ich hinter mir eine Polizeisirene hörte, die ich sonst nur aus Actionfilmen kannte. Ein Blick in den Spiegel erinnerte mich mehr an eine fahrende Diskothek als an einen Streifenwagen. Ich hielt, machte den Motor aus, nahm den Helm ab und blieb auf dem Sattel sitzen, bis sich der übergewichtige Polizist zu mir bewegte und mich freundlich ansprach: »Du hast die Vespa aus Europa mitgebracht?!«

Ich dachte: »Rrrrichtig!«, sagte aber: »Yes, Officer!«

»Das machen nicht viele Leute. Wie viel Kubik?«

»125 ccm.«

»Dafür brauchst du eine Versicherung.«

Ich zog meine Dokumententasche hervor und gab ihm alle Papiere auf Deutsch und auf Englisch: Führerschein, Fahrzeugpapiere und natürlich die Versicherung. Dabei erklärte ich ihm, was mein Plan wäre und vor allem, wie er den internationalen Fahrzeugschein entschlüsseln musste, da das nicht ganz selbsterklärend war. Er bedankte sich und ging in seine mobile Disko zurück. Eine Minute später kam er schon wieder und gab mir die Papiere: »Das versteh ich nicht wirklich, aber es scheint schon alles richtig zu sein.«

Ha! 2:0 für mich, erst die offiziellen Leberwurst-Zöllner und nun auch noch der dicke Disko-Polizist.

Auf dem Fährsteg Richtung Saltspring Island sprach mich ein weißhaariger Mann an. Er stellte sich als Louis vor, war ein enthusiastischer Motorradfahrer, musterte die Vespa und begann, mich auszuquetschen: »Was ist das für eine Marke?«

»Eine Vespa, eine PX mit 125 ccm.«

»Wie alt ist die denn?«

»1998 gebaut, also 15 Jahre alt. Sie ist aber von der Technik wie alle: Keine Elektronik, keine Automatik, alles wird durch Bowdenzüge bedient wie beim Fahrrad. Nur die Bremse vorne ist eine Scheibenbremse, also Hydraulik, die war schon drauf. In Deutschland hatten die 1998er Vespas noch Trommelbremsen, aber diese hat in Spanien für Correos gearbeitet, die spanische Post.« Dabei zeigte ich auf den Aufkleber mit dem Posthorn und der Krone. »Hab ich gebraucht gekauft.«

»Und du meinst, mit dem alten Ding kannst du den gesamten Kontinent bereisen?«

»Na klar! Vespas sind so gut wie unkaputtbar. Und wenn ich Probleme habe, muss ich Lösungen finden. Das ist Teil des Abenteuers.«

Er zeigte auf den Kanister im Durchstieg: »Was ist das?«

»Ein Reservekanister mit zehn Litern Extrasprit. Sollte meine Schätzung stimmen, dann komme ich damit gut 450 Kilometer weit, ohne eine Tankstelle.«

»Oh, das ist gut, das brauchst du auch da draußen in der Wildnis. Hast du auch ein GPS?«

»Ja, und der Strom kommt von der Vespabatterie«, sagte ich stolz und zeigte auf die 12-Volt-Steckdose im Gepäckfach.

»Und das?«, dabei zeigte er auf den Plastikkanister.

»Das sind fünf Liter Wasser, damit ich unabhängig bin und immer spontan irgendwo kampieren kann.«

»Du scheinst gut vorbereitet zu sein, wie es aussieht. Aber meinst du nicht, dass du überladen bist?«

»Na ja, schon ein bisschen, aber ich werde nach und nach die Dinge aussortieren, die ich nicht mehr brauche.«

»Deswegen hast du auch keinen Platz für einen Mitfahrer oder eine Mitfahrerin.«

»Ja, ich habe die Sitzbank gekürzt und mir spezielle Gepäckträger geschweißt, um die ganze Ausrüstung unterzukriegen.«

»Ich wünsche dir eine schöne Reise, und wenn du magst, ruf mich an, und wir trinken auf der Insel ein Bierchen.« Er gab mir seine Nummer.

»Cool, mach ich.«

Saltspring ist eine Hippieinsel, zumindest würde ich das behaupten. Ruhig und entspannt. Ich kam bei Lara und John unter, ebenfalls Freunde von Sebb und Nora. Sie haben eine kleine Farm, verdienen ihr Geld aber mit Kaffeerösten. Ich half John unter anderem, den total zugesetzten Kaffeeröster zu entkrusten. Anschließend gab es eine Röstprobe, und wir tranken einen superfrischen Kaffee. Saulecker.

Als ich nach zehn anstatt der geplanten zwei Nächte der Farm den Rücken kehrte, hatte ich als »Arbeitslohn« nicht nur vier Pfund besten Kaffee im Gepäck, sondern auch eine Kaffeemühle und eine Handkaffeepresse, die mir überall feinsten Kaffeegenuss garantierten. Und mich vor allem an diese so netten Menschen erinnerten.

Auch mit Louis von der Fähre traf ich mich noch und hatte eine entspannte Zeit auf Saltspring. Es war schön, eben noch keinen Reisealltag zu haben. All die typischen Reisefragen kamen früh genug: Was esse ich heute? Wie weit schaffe ich es? Wo schlafe ich? Ist die Straßenqualität in Ordnung? Reicht der Sprit noch? Nach Saltspring war es nun aber Zeit, all diese Fragen zu stellen.

Das Gefühl, wieder auf der voll bepackten Vespa zu sitzen, war phänomenal. Die Sonne brannte auf mich nieder, und als ich von der Fähre fuhr, durchströmte mich ein Gefühl der Freiheit. Des Glücks.

Ein Stück des Trans-Canada-Highways führte mich an der Ostküste von Vancouver Island entlang. Gute Straßen, zweispurig, ohne Schlaglöcher. Später wurde es einspurig, sehr kurvig und hügelig. Zum Glück zeigten sich die Kanadier als sehr rücksichtsvolle Fahrer, die nur dann überholten, wenn sie die Situation auch klar einsehen konnten. Trotzdem merkte ich bereits auf dieser ersten längeren Etappe: Ein Fahrfehler, warum auch immer, konnte fatal enden, denn wenn die so schwer beladene Vespa einmal außer Kontrolle geriet, dann wäre ein Sturz unvermeidbar. Und die unbefestigten Straßen lagen ja erst noch vor mir. Doch das schmälerte das Vergnügen in keinster Weise. Es war ein purer Genuss, durch wunderschöne Wälder zu fahren, an Seen entlang, durch Täler und wieder auf Anhöhen. Alles super.

Auf einem Campingplatz bei Tofino traf ich Kaffee-John und seine Tochter Calli wieder. Bevor wir abends grillen wollten, erwartete uns der Ozean. Ich wechselte kurzzeitig das Gefährt und paddelte auf einem Board stehend langsam auf die kleinen Inseln im Ozean zu. Plötzlich tauchte keine 20 Meter vor mir ein dunkler Felsen auf und blies eine Wasserfontäne in den Himmel. Das war natürlich kein Geysir, es war tatsächlich ein Wal. Langsam paddelte ich in seine Richtung und sah vor ihm noch zwei weitere Wale ihre Luft auspusten. Beim Abtauchen zogen sie majestätisch ihre Heckflossen hinterher. Was für ein unglaubliches Schauspiel! Ich war so geflasht von diesen eleganten Kolossen, dass mir am Abend fast die Marshmellows ins Lagerfeuer gefallen wären.

Wenn das mal kein gutes Omen für die weitere Reise war! Gleich morgen früh sollte die Reise so richtig losgehen.

GOING NORTH – AUF SUPERTRAMPS SPUREN

So früh, wie er mal sein sollte, war mein Morgen dann doch nicht. Egal. Ich verabschiedete mich von John und Calli und machte mich zügig auf zum Fährhafen in Nanaimo – das Festland rief. Kaum übergesetzt ging es auch schon Richtung Whistler. Die Strecke verlief direkt am Ozean entlang, in einer Art Fjord – in strahlendem Sonnenschein! Als der Nachmittag so langsam in den Abend überging, machte ich mir die ersten Übernachtungsgedanken.

Die überall am Highway aufgestellten Schilder warnten vor einer »Black Bear Area« und hielten mich davon ab, einfach irgendwo alleine im Grünen zu übernachten. Irgendwann erspähte ich ein Schild zu einem Campground und bog ab. Die Schotterstraße wurde immer steiniger und überall gab es Schlaglöcher. Bald war es nur noch eine Buckelpiste. Am Ende war ein kleiner Parkplatz als Schneise in den Wald geschlagen. Zufällig kam ich mit zwei Franzosen ins Gespräch, wir unterhielten uns und beschlossen, gemeinsam hier zu kampieren. Ich schnappte Zelt und Rucksack und verstaute alles Überflüssige, was nach Essen oder Bärenfutter riechen konnte, in ihrem Auto. Wir machten ein Lagerfeuer und kochten gemeinsam, und dabei zeigten mir Fabian und Charlotte, was ein französischer Campinggourmet so aus den Töpfen zaubern konnte. Chapeau! Nach dem Essen packten wir unsere Lebensmittel in die bereitstehenden Eimer und zogen diese an Seilkonstruktionen in die Bäume. Pech für die Schwarzbären.

Es folgte ein sonniger Tag, die Straßen waren gut, und alles fluppte, nachdem wir Adieu gesagt hatten. Ich hielt, um mir einen Wasserfall anzuschauen, und unterhielt mich mit zwei Motorradfahrern, die so von meinem Vorhaben beeindruckt waren, dass sie mich dreimal fragten, ob sie irgendwas für mich tun könnten. Als ich zum dritten Mal sagte, dass alles okay wäre, zückten beide ihr Portemonnaie und schenkten mir jeweils 20 Dollar. »Hier, kannst du gut gebrauchen, nimm und pass auf dich auf!« Es war nur eines von vielen Beispielen für die gegenseitige Unterstützung unter Reisenden, die ich so oft auf meiner Vesparicana erleben sollte – ein bisschen wie in einer großen Familie.

Von Whistler ging es Richtung Prince George, und so langsam stiegen die Anforderungen. Die Straßenqualität wurde schlechter und die Strecke immer steiler und steiler. Vierter Gang – röööhh – noch fast 70 km/h, dann ging es weiter bergauf, die Drehzahl sank und sank … nicht zu früh, aber natürlich auch nicht zu spät, jetzt, Kupplung ziehen, Handgriff eine Schaltraste runterdrehen, dritter Gang, Kupplung kommen lassen – röööhh – noch 55 km/h … lange konnte das nicht gutgehen. Die Motorleistung gab nach, die Drehzahl fiel wieder ab, jetzt, Kupplung, Schaltraste in den zweiten Gang, kommen lassen und – röööhh – mit 35 km/h weiter. Minuten über Minuten, bis endlich die Steigung flacher wurde und ich wieder in den dritten Gang schalten konnte – dann war endlich der Scheitelpunkt des Berges erreicht.

Nachdem der Berg erklommen war, konnte ich mich auch wieder auf die Natur konzentrieren, Tannenbäume spitz wie Bleistifte und mit grünen Moosfasern beworfen, was sie fast ein bisschen traurig daherkommen ließ. Dann wurde das graue Gestein immer rötlicher und das Tal, in das ich fuhr, immer enger, bis es zu einer Art Schlucht wurde. Bestimmt 120 Kilometer kam kein Ort, keine Hütte, nichts. Bis plötzlich ein See zum Vorschein kam.

Langsam verließ ich das Gebirge, es wurde nun immer sandiger und staubiger. Ich rollte gut auf der geteerten Straße, aber der Wind nahm zu und blies auch noch von vorne. Es wurde so stürmisch, dass ich trotz Bergabfahrt fix und fertig war, als ich den Cariboo Highway erreichte. Ich fühlte mich ausgelaugt, fand aber zum Glück schnell einen Campingplatz und machte Feierabend. Die Duschgelegenheit nutzte ich kräftig aus und versuchte dabei herauszufinden, wann ich das letzte Mal geduscht hatte. Musste auf Saltspring gewesen sein. Die letzten zwei Wochen war es immer nur ein See oder das Meer. Sauber, aber ziemlich ausgepowert kochte ich was, warf mir eine Aspirin ein und fiel, nachdem ich mal wieder alles Bärenfutter verstaut hatte, ins Zelt.

Die halbe Nacht wälzte ich mich hin und her, Schweiß am ganzen Körper, als ich aufwachte, fühlte ich mich elend: Ich hatte Fieber, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen. Ganz klar, das kam aus den Mandeln, so gut kannte ich meinen Körper. Also fummelte ich das Halsantibiotikum aus meiner gut bestückten Reiseapotheke und schluckte die erste Tablette, frühstückte, duschte heiß und legte mich wieder hin. Ich verbrachte den ganzen Tag mit Erholung.

Als ich am nächsten Morgen erwachte, ging es mir schon erheblich besser, trotzdem kostete mich die gesamte Frühstücks-, Einpack- und Duschaktion volle drei Stunden, bis ich wieder im Sattel saß und mich reisebereit fühlte. Der Cariboo Highway führte Richtung Prince George und war recht stark befahren. Die Anstiege zogen sich lange hin und gingen auch langgezogen wieder bergab, was der Vespa sehr gut gefiel, sie rannte und rannte. Apropos rennen, ein Wolf querte in schlaksigem Laufschritt vor mir die Fahrbahn, der erste Wolf, den ich in meinem Leben zu Gesicht bekam. Fast hätte ich vor Freude ein Wolfsgeheul angestimmt.

Der Tag verlief im Flow, ich stoppte ein paar Mal, auch wenn der Tank noch halbvoll war, da schon die ersten Schilder mit Warnhinweisen kamen: »Überprüfen Sie Ihren Benzinstand! Nächste Tankstelle in 148 km.«

Als es Zeit wurde, irgendwo einzukehren, versuchte ich mein Glück auf einer Farm. Als ich knatternderweise vors Haus fuhr, begann dort sofort ein Hund zu bellen und rannte auf mich zu. Ein Mann kam aus dem Haus und schaute mich fragend an. Wir unterhielten uns kurz. Er hieß Jamie und meinte: »Komm doch rein und sag den anderen hallo.«

Ich folgte ihm ins Haus, das bei genauerem Hinsehen eigentlich nur ein Wohnanhänger mit vorgebauter Veranda war. Drinnen saßen Jamies Frau, seine Schwester und seine Mutter. Ich schüttelte fleißig raue Farmerinnenhände und erzählte den drei Frauen, wer ich war, woher ich kam, warum ich hier war, und ging dann raus, um mein Nachtlager vor ein paar runden Strohballen aufzubauen.

In der Nacht fing es an zu regnen, aber wie. Den ganzen Morgen ebenfalls. In einer Regenpause krabbelte ich aus dem Zelt, und Jamie stand vor mir. »Guten Morgen, Alex. Komm ins Haus, wir trinken einen Kaffee«, sagte er mit einem freundlichen Grinsen. Nachdem wir den Kaffee getrunken hatten, ging ich im strömenden Regen raus, packte im Zelt so weit alles zusammen, baute zuletzt das Zelt selbst ab und rollte es triefend naß in seinen Sack. Ich bedankte mich noch mal bei meinen Gastgebern und fuhr im Regen schnurstracks nach Barkerville, das mir Jamie noch empfohlen hatte.

In Barkerville schaute ich mir trotz Regen das Freilichtmuseum der alten Goldgräberstadt an, bevor ich mich wieder auf die Vespa schwang. Die nasse Straße war kaum befahren. Als sich eine Lichtung auftat, stand keine 20 Meter vom Straßenrand plötzlich eine Elchkuh. Sofort bremste ich ab und schaltete den Motor aus, da fing sie an zu laufen. Dass Elche so lustig aussehen, wenn sie laufen, wusste ich nicht, ich kannte bislang nur Fotos. Sie erinnerten mich an die Stockpuppen vom kölschen Hänneschen-Theater. Wenn die Puppen laufen, werden sie ein bisschen gedreht, und die Beine, die unten an der Puppe dran sind, wirbeln lustig hin und her.

Der Ritt führte weiter über ein langes, gerades Asphaltband. Über leichte Hügel, durch kleine Wälder, vorbei an Wiesen, auf eine entfernte Bergsilhouette zu. Es wurde langsam Abend, als sich der Cariboo Highway in einem Tal wiederfand. Er führte an einer Felswand entlang, immer weiter in die Höhe, fing an, sich zu schlängeln, und ließ mich durch dichten Nadelwald kurven. Wieder öffnete sich ein Tal, dahinter lag nun eine massive Bergformation, grau und riesig, aber bald auch friedlich in rötliches Abendlicht getaucht. Dabei brummten ununterbrochen 125 ccm, die die gesamte Last von Mann, Maschine und Gepäck stoisch bergauf schleppten.

Am nächsten Morgen – ich hatte mit Erlaubnis der Besitzer vor einem Haus campen dürfen – war ich nach eineinhalb Stunden schon startklar. So langsam wurde ich besser, alles hatte seinen Platz gefunden, und beim täglichen Zusammenpacken kam schon eine gewisse Routine auf. Die Griffe saßen immer besser.

Nun hatte ich wieder mal Sonne satt, an die 30°C war es heiß, als ich Chetwynd erreichte, das für seine abgefahrenen Kettensägenskulpturen bekannt war. Drachen, Adler, natürlich Grizzlys und ein Elch, Fische und allerlei dubiose Fabelwesen, Trolle und verrückte Tier-Mensch-Kombinationen. Respekt für die Künstler mit den Fichtenmopeds!

Der Highway sollte nicht weiter besonders sein, also nahm ich den Bypass. Vorbei an einem langgezogenen See und durch einen hellen Birkenwald gewann er langsam an Höhe. Kurze, steile Serpentinen, eine nicht enden wollende Gerade, die aus den Serpentinen auf ein Plateau führte. Rechts fiel der Hang ab, tief unten rann der halb ausgetrocknete Fluss durch ein riesiges Flussbett. Links füllte sich die Hochebene mit einem Blumenmeer aus gelben, rosafarbenen und vereinzelten weißen Blüten und tränkte die Luft in Blütenduft. Die kurzen, knackig steilen Serpentinen kletterte die kleine, voll beladene Vespa tapfer im zweiten Gang hoch.

Die rundlichen Formen der drei Felsmonoliten vor mir erinnerten an drei Männerköpfe: die Stirn nackt, aus glattem Felsgestein, seitlich Moos und Farngewächse wie Haare. Einer hatte vom Wind niedergedrückte Nadelbäume auf seinem Kopf, die so aussahen, als wollte der Glatzenträger sie über die kahlen Stellen kämmen, um die hohe Stirn aus rauem Felsgestein zu vertuschen. Nach dieser wunderschönen Fahrt mit sehr wenig Verkehr rollte ich auf einer langen Geraden vom Plateau bergab.

Dann sah ich Alaska – zumindest stand es auf dem Schild, das mir den Weg bis Fairbanks weisen sollte, wo er endete: der Alaska Highway. Eine Tankstelle tauchte vor mir auf, und obwohl sie an einem vielbefahrenen Highway lag, strahlte sie irgendwie Einsamkeit aus. Überhaupt vermittelte der Alaska Highway ein ganz besonderes Gefühl: Hier fuhren Trucks und Pick-ups, aber es waren kaum Wohnanhänger, Camper und andere Touristenfahrzeuge zu sehen. Das Tempo war allgemein zügiger, und die wenigen Orte, die am Alaska Highway lagen, waren überhaupt keine richtigen Orte mehr. Sie bestanden nur noch aus einer Tankstelle mit Shop, einem oder zwei Motels, ein paar Holzhütten, manchmal auch zweistöckigen Holzwohnkoffern mit mehreren Wohnungen drin, und das war es auch schon. Keine Kirche, keine Schule, keine Arztpraxis, keine Werkstatt oder sonst was. Man war hier schon sehr weit »draußen«.

Und wenn ich überlegte, dass Whitehorse – eines meiner nächsten Etappenziele – noch gut 1200 Kilometer entfernt war und ich dann noch mal zwei oder drei Tage bis zur Grenze nach Alaska brauchen würde und von da dann bestimmt auch noch mal zwei Tage bis Fairbanks – yo, dann bekam ich so langsam ein Gefühl davon, was es hieß, mal eben mit der Vespa von Vancouver nach Fairbanks und wieder zurück zu fahren. Und dann weiter nach Südamerika. Mann, was war ich bekloppt!

Ab jetzt hieß es also: tanken bei jeder Möglichkeit, man konnte nie wissen, wann die nächste kam. Ich begann, mich nach einer Bleibe umzusehen, was jedoch gar nicht so einfach war, da hier draußen keiner wohnte und ich somit auch nicht freundlich bei einem Farmer anklopfen konnte. Die Straßen, oder besser: Schotterwege, die rechts und links vom Highway abgingen, zierte der Hinweis: »Achtung, betreten verboten, Gas-Pipeline!« Hier oben wurden überall Gasfelder erschlossen, und immer wieder liefen Pipelines unweit der Strecke lang. Klar, ich könnte einfach drauf scheißen, aber ich war mir nicht sicher, ob Bären lesen können. Unter den beiden Aspekten Petz und Pipeline stünde mir keine erholsame Nacht bevor. Also knatterte ich fröhlich weiter, mit der entspannten Einstellung: Es wird sich schon was ergeben. Was es auf einem kleinen Campingplatz irgendwann auch tat.

Pink Mountain war schnell erreicht, und es gab außer der Tanke und einem Motel sogar vier oder fünf Wohnhäuser. Weiter ging es durch viel Laubwald. Erst standen Rehe am Straßenrand, dann viele rosa und gelbe Blumen auf großen Wiesen. Das sah sehr schön aus, erhöhte jedoch das Insektenaufkommen. Klar, die dachten, da kommt ein riesiger gelber Blütenstaubhaufen angefahren, und flogen voll drauf ab. Das Problem war, dass sie dann – pöck! – am Helm oder sonstwo am Fahrzeug aufschlugen und unter meinen Füßen auf dem Trittbrett liegen blieben. Nach ein paar Minuten erwachten sie aus dem K.o. und krabbelten an der Vespa oder an meinen Hosenbeinen hoch, bis der Fahrtwind sie holte.

Ich fuhr und fuhr, als ich auf einmal eine Biene auf meinem Daypack sitzen sah. Mein Daypack war die Umhängetasche mit all meinen wichtigen Papieren und meinem Laptop, die auf dem Benzinkanister griffbereit zwischen meinen Beinen lag. Die Biene krabbelte auf mein Hosenbein, und als ich versuchte, sie mit meinem Handschuh in den Wind zu katapultieren, schoss ich – zack! – mein Daypack bei 80 km/h auf den Highway. Scheiße.

Sofort fuhr ich ran, bremste scharf, weil ich wusste, dass hinter mir gleich der fette Zementsack-Lkw kommen musste, mit dem ich seit Stunden ein Maus-und-Elefant-Spiel spielte. Das hieß, jeder fuhr sein Tempo, wir teilten friedlich den Highway und überholten uns ständig gegenseitig. An manchen Bergen wurde er extrem langsam, doch bei leichten Steigungen zog er easy an mir vorbei. Ich drehte mich um und hörte – MÖÖÖÖH – nur noch die Lkw-Hupe.

»Nein, nein, nein, nicht mein Laptop, nicht mein Laptop!«

Glücklicherweise machte der Truck einen Bogen um meine Tasche und wich auf die Gegenspur aus. Danke, Elefant!

Ich rannte los, hob mein Daypack auf und holte den Laptop raus. Auf den ersten Blick sah er gut aus, kein gerissener Bildschirm oder so, ich schaltete ihn an, und er fuhr auch ganz normal hoch. Noch nie hatte ich mich so gefreut, die Windows-Oberfläche zu sehen. Puh, noch mal Glück gehabt. Das Daypack wanderte sofort in eine der wasserdichten Werkzeugtaschen, die ich umsortierte, und saß nun direkt hinter mir auf dem Gepäckhaufen. Cooler Nebeneffekt: mehr Beinfreiheit. Auf entspannten Highwayabschnitten konnte ich jetzt die Füße auf dem Benzinkanister abstellen, was den Rücken entlastete.

Die nächste Tanke ließ ich links liegen, weil 76 Kilometer später schon die nächste kommen sollte, und brach damit gleich mal die einzige Tankregel im Niemandsland. Der nächste Ort kam zwar, jedoch gab es keine Tanke mehr, nur noch eine verwaiste Zapfsäule. Zum Glück hatte ich ja den Reservekanister, der mir das erste Mal auf dieser Tour aus der Patsche half.

Später ging mir aus irgendeinem Grund am Ende einer Bergetappe der Motor aus. Keine Ahnung, warum. In der Einsamkeit der dünn besiedelten Gebiete gab es selten Gelegenheiten, vom Highway abzubiegen, ohne querfeldein zu müssen. Doch zum Glück fand ich gleich einen Schotterweg, auf dem ich aus der Schusslinie rollen konnte. Ich war seit fünf Stunden unterwegs, immer voll am Gas, vielleicht war es dem Motor einfach zu heiß geworden. Ich nahm die rechte Seitenhaube ab, alles total staubig, also reinigte ich erst mal alles um den Motor. Dabei fiel mir auf, dass das Erdungskabel von der Zündungsbox abgerissen war. Ich schnitt den Rest der Kabelbefestigung ab, zwirbelte die blanken Litzen an eine Unterlegscheibe und montierte das Provisorium wieder am Motorblock. Reisen und Improvisieren waren ein und dasselbe. Dann nahm ich den Vergaserwannendeckel ab und war schockiert, als ich den Luftfilter sah. »Ich bin voll der Otto!« Ja, ich hatte den Filter schon mal gereinigt, fuhr aber seit Tagen über staubiges Terrain, kein Wunder, dass der Filter komplett zu war. Also holte ich den Reservekanister hervor und schüttete einen guten Schluck Benzin in den Filter, nahm mir einen Lappen und rieb den Dreck ab. Die Prozedur wiederholte ich so lange, bis alles einigermaßen sauber war und alles wieder lief.

Bei der nächsten Gelegenheit kaufte ich ein Glas Gurken. Nicht wegen der Gurken, sondern weil das Glas aussah, als könnte der Luftfilter reinpassen, denn für die nun regelmäßige Reinigung wäre es am besten, das Ding in einem Benzinbad einzulegen. Eingelegte Luftfilter statt eingelegte Gurken – so what?

Auf dem Supermarktparkplatz unterhielt ich mich noch ein paar Minuten mit einer Familie aus Alaska, die mir ihre Adresse gab und mich zum Abendessen einlud, wenn ich dort vorbeikommen sollte. Wie nett. Wenig später kam mir ein voll beladenes Motorrad entgegen. Wir hielten beide an, und es stellte sich heraus, dass Kai auch aus Deutschland kam. Er war mit Eric, einem Ami, unterwegs, den er heute unterwegs kennengelernt hatte. Spontan entschied ich mich, mit den beiden auf den nahegelegenen Campingplatz zu fahren.

Dort gesellte sich noch ein weiterer Kollege dazu, und so kam es, dass vier Alleinreisende zusammensaßen und sich lebhaft ihre Reisegeschichten erzählten. Dabei fiel mir auf, dass die kleinste Maschine der anderen noch immer 65 PS hatte, da konnte ich mit meinen 8 PS nur lachen: »Voll übertrieben.« Allerdings wurde ich ein bisschen neidisch, als der BMW-GS-Mann mir sagte, dass er mit einer Tankfüllung fast 800 Kilometer weit kam. Zwei Räder, zwei Welten.

Gemeinsam machten wir die Liard River Hot Springs als gemeinsames Ziel unseres Motorradquartetts aus, einen Nationalpark etwa 350 Kilometer entfernt. Jeder fuhr für sich, und ich war natürlich der Letzte, der den Campingplatz verließ, und genoss die in den Wald geschlagene Piste, vorbei an wunderschönen Seen mit dem Blick auf die Northern Rocky Mountains. Die Sonne lachte, und ich durchquerte bestens gelaunt ein Tal nach dem nächsten.

Ein Warnschild mit einem Bison zeigte mir, dass hier nun die Wildnis sein musste. Natürlich hielt ich die Augen in der Hoffnung auf, irgendein Tier zu sehen, da sich der Wal und der Wolf bereits tief in meine Erinnerung eingebrannt hatten. Hoch und runter kurvte ich weiter, da sah ich etwas Schwarzes am Waldrand. War das ein Bär? Tatsächlich: ein Schwarzbär, keine fünf Meter entfernt. Ich konnte genau sehen, wie er die dicken Steine einfach so mit seiner Pranke beiseiterollte, um darunter Tausendfüßler oder andere Snacks zu finden. Für mich interessierte er sich nicht. Zum Glück. Als ich weiterfuhr, freute ich mich in meinen Helm: »Ein Bär, ein Bär!« Ich war vollkommen aufgedreht.

An einer Baustelle musste ich langsam fahren, denn die folgende Schotterpiste wäre selbst ohne Bäreneuphorie nicht ganz einfach zu befahren. Vorne wartete ein »Pilot Car«. Nachdem der Fahrer per Walkie-Talkie mit den Kollegen am anderen Ende der Baustelle gesprochen hatte, fuhr es los – wie das Safety Car in der Formel 1 –, und alle anderen Fahrzeuge, ob fetter Truck, langer Pick-up mit Wohnanhänger oder kleine gelbe Vespa, fuhren hinterher.

Ich war das Schlusslicht. Als der Schotter begann, stand da ein Schild: 14 Kilometer. Zwischen den Spuren der Vierräder war der Schotter höher und viel weicher, wie ich feststellen musste. Bei einem Spurwechsel hätte ich mich beinahe hingelegt, weshalb ich danach tapfer in den Spurrillen der Autos blieb. Dann hielt der Wagen vor mir, und wow: Keine zehn Meter vom Straßenrand graste ein riesengroßer Bison. Motor aus, Kamera raus und – klick! Er kaute ganz entspannt, schien aber zu registrieren, dass ihm irgendwer beim Essen zuschaute. Ich fuhr weiter und fraß wieder Schotter, Bär und Bison zwischen den Ohren.

Einen weiteren Bären und auch noch einen weiteren Bison später tauchte das Schild zum Campground Hot Springs auf. Als ich ins Büro eintrat, sagte die Rangerin: »Hi, deine Jungs sind auf Platz 12 und 13, kannst bei denen mit drauf.« Das nenne ich einen Empfang.

Die Bikes standen neben den Zelten, aber die Jungs waren nicht zu sehen. Klaro, die saßen längst im pisswarmen Wasser. Schnell errichtete ich mein Camp, nahm den Luftfilter aus dem Vergaser und legte ihn im Benzingurkenglas ein. Dann spazierte ich über einen langen Holzsteg durch ein Moor, bis eine sehr schöne Terrassenlandschaft auftauchte. Es dampfte und roch ein bisschen nach Schwefel. Das Wasser hatte 40°C, und je näher man der Quelle im Boden kam, desto heißer wurde es. Eigentlich hätte ich mich in diesem Moment über einen kühlen See fast mehr gefreut, aber ich wollte mich mal nicht beschweren. Zumal mich die drei schon weichgespülten Motorradjungs freudig begrüßten.

Später saßen wir zusammen am Lagerfeuer und plauderten über unsere Reisepläne – dabei überdachte ich meinen Plan. Ursprünglich hatte ich gedacht, in den Süden Alaskas zu fahren, zum Beginn des Highway 1, also der Panamericana, und von dort gen Süden zu starten. Je länger wir redeten, desto ernsthafter überlegte ich nun, noch weiter nach Norden bis an den Polarkreis zu fahren. Noch zweifelte ich: Ab Fairbanks hätte ich angeblich 800 Kilometer fast nur Schotter vor mir. Ein Weg, versteht sich. Ich hasste Schotter schon jetzt. Sollte ich mir das wirklich antun?

Es ratterte den ganzen Abend in meinem Kopf. Und dann änderte ich tatsächlich meinen bisherigen Plan: Die Vorstellung, vom Polarkreis über den Äquator zum südlichsten Landstück der Erde zu fahren, rockte mich am allermeisten! Also verlängerte ich die Vesparicana in den Norden.

Am nächsten Morgen löste sich das Quartett auf, und es ging wieder alleine weiter für mich. Bei einem Tankstopp ein paar Tage später traf ich auf zwei ausgewachsene BMW-Motorräder. »Ach, da ist ja endlich die Attraktion des Alaska Highway. Schön, dass wir dich treffen, gestern haben die Jungs auf dem Campingplatz über dich gesprochen. Du bist so was wie unser ›Held‹. Unglaublich, was du machst. Mit 125 ccm, und wir schaffen es kaum mit 1200. Wo fährst du denn hin?«

»Zum Arctic Circle, dann zum Äquator und dann nach Feuerland!«

»Gute Idee, von Fairbanks bist du nach 350 Kilometern oben, alles geteert, selbst wenn du bis nach oben ans Polarmeer willst, ist der weiteste Weg ohne Tanke 240 Meilen. Und beim Arctic Circle ist auch irgendwo eine, also alles machbar.«

»Yes! Richtige Antwort.«

Dann sagten sie mir noch, dass die letzten 30 Kilometer vor dem Arctic Ocean, der in Deutschland Beaufortsee genannt wird, ein Gasfeld sei, das BP gehöre. Man musste sich vorher anmelden, sonst kam man nicht ans Wasser.

»Danke, Männer, super Infos.« Wir schlugen kräftig ein, wünschten uns eine glückliche und sichere Reise. Nun war endgültig klar: »Polarkreis, ich komme!«

Da konnte ich noch nicht ahnen, dass längst nicht alles geteert sein würde, wie die BMW-Fahrer behaupteten.

Es folgte eine entspannte Strecke, bis eine Brücke einen Fluss überspannte, die mit ihrem Gitterboden zu der gefährlichsten Sorte für mich zählte. Mit den kleinen Reifen geriet mein schweres Gefährt ganz schön ins Schwanken, und dazu kam, dass über dem Fluss immer wieder ein fieser Seitenwind wehte. Dann fast noch lieber Schotter. Aber wenigstens war es nicht auch noch nass.

Für die kommenden Tage war allerdings Regen vorhergesagt. Da ich in Whitehorse sowieso ein paar Tage Pause einlegen wollte, störte mich das aber nicht weiter. Pausen waren wichtig, egal bei welchem Wetter. Kurz vor Whitehorse fing es dann tatsächlich an zu regnen. Dem Mädel an der Campingtheke erklärte ich, dass ich einen kleinen Platz für mich und meine Vespa suchte.

»Vespa? Da hat jemand eine Nachricht für dich hinterlassen.«

Es war Kai vom Motorradquartett. So schnell sah man sich in diesem riesigen Land wieder, und schon schlug ich mein Zelt neben seinem auf. Schönes Wiedersehen.

Alles, was ich in der Zivilisation erledigen wollte, erledigte ich in den nächsten Tagen. Wäsche waschen, Internet und all die anstehenden Reisehausarbeiten. Außerdem füllte ich Proviant und Ausrüstung auf. Gut präpariert verabschiedete ich mich wieder einmal von Kai. Mal sehen, für wie lange diesmal.

Die Pause war nicht wirklich lang, aber den Asphalt wieder unter den Reifen zu haben machte mich glücklich. Der Alaska Highway war nun fürs Erste Geschichte, mein neues Teerband hieß Klondike Highway. Nach etwa zwei Stunden verbreiterte sich die Straße durch einen großen Schotterplatz, an dem ein Holzhaus mit Zapfsäule stand. Da ein Vorhängeschloss um die Zapfsäule hing, ging ich hinein und traf Santa Claus. Also wenn der Typ hier nicht an Weihnachten die Geschenke mit dem Schlitten auslieferte, dann hat ihn wirklich Coca-Cola erfunden. Rentiere gibt’s hier oben jedenfalls genug. Santa schloss die Zapfsäule auf, tankte voll, und ich bedankte mich. Als ich losfahren wollte, eierte mein Hinterrad, und mir war sofort klar: Plattfuß.

Kein großes Problem, da die Vespa ja ein Reserverad unter der linken Seitenhaube hatte. Erst mal packte ich alles ab, klemmte die Batterie ab und nahm sie raus. Dann legte ich die Karre so auf mein Gepäck, dass das Hinterrad frei war. Die Ratsche mit der Verlängerung gegriffen und die fünf Muttern gelöst. Hinterrad raus, Reserverad drauf, die fünf Radmuttern festgezogen, Batterie und Rad wieder unter dem Kotflügel verschraubt. Da kam Santa Claus aus seinem Haus und fragte, ob ich ein Problem hätte.

»Nee, schon alles wieder gut.«

In dieser Sekunde fing es so plötzlich zu schütten an, dass ich gerade noch unter das Vordach flüchten konnte. Irgendwann wurde es mir dort aber zu langweilig, und ich packte im Regen die Säcke auf die Vespa, wünschte mir noch Weltfrieden zu Weihnachten und fuhr weiter. Leichtsinnigerweise. Keine zehn Minuten später prasselte ein monsunartiger Regen auf mich runter, als hätte sich auch noch das Christkind gegen mich verschworen.

Eine kleine Holzhütte bot mir Unterschlupf. Als es aufhörte, brachen augenblicklich Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und ließen friedliches Himmelblau durch das trübe Grau dringen. Helles, fast unnatürlich quietschendes Entengeschnatter hallte über einen See. Das waren Loons, eine ganz spezielle Vogelart: Auf die Eistaucher waren die Kanadier so stolz wie die Neuseeländer auf ihren Kiwi. Einer ziert sogar die kanadische 1-Dollar-Münze, weshalb die auch liebevoll »Loonie« genannt wird. Spontan blieb ich und errichtete mein Camp mit Panoramablick direkt am Wasser. Es gab mehrere kleine Inseln auf dem nun spiegelglatten See, der von Nadelbäumen umsäumt war. Der fette Regenbogen machte den Anblick fast schon zu kitschig.

Ich flickte den platten Reifen, widmete auch dem Zelt einen Reparaturversuch und verstaute nach dem Essen mein Bärenfutter unter der überdachten Sitzgruppe, die mir zuvor als Unterschlupf gedient hatte. Ein Lagerfeuer läutete schließlich den arbeitslosen Teil des Abends ein, und ich legte mich bei Totenstille ins Zelt. Auch die Loons hatten Feierabend.

Die Sonne kam raus, und ich breitete all meine Klamotten auf dem Kieselboden zum Trocknen aus. Die letzten Tage hatten mehr Feuchtigkeit an die Sachen gelassen, als ich mir das gewünscht hatte. Nicht weil Regen von außen eindrang, eher weil die Sachen beim Zelten und Reifenwechseln draußen waren, naß wurden und dann feucht wieder zurückgepackt werden mussten.

Eine 50-Quadratmeter-Wohnung hätte nicht ausgereicht, so war ich in die Breite explodiert. Ich schnappte mir die Regenhülle vom vorderen Gepäckträger, klebte innen und außen ein Gaffatape drauf, und vernähte diese mit Nadel und Zahnseide. Von außen noch ein Band drauf, und fertig ist die nächste Improvisation. Nach und nach verkleinerte sich meine großflächige Trockenanlage und war am Ende wieder kompakt auf die Vespa geschnürt.

Als ich links vom Campground auf den Klondike Highway abbog, konnte ich schon das »Loose Gravel«-Schild lesen. Schotter und Split erwarteten mich. Na toll. Meine Konzentration gehörte also erst mal wieder nur dem Untergrund.

In der Nähe einer Brücke über den Pelly River, einem Nebenfluss des Yukon, kampierte ich. Das Zelt errichtete ich auf einem Waldboden, der so weich federte, dass ich mir fast die Isomatte hätte sparen können. Der nächste Morgen hatte etwas absolut Beruhigendes. Unter den Nadelbäumen sitzend lauschte ich in den Wald. Vogelgezwitscher drang aus den Baumkronen, und Spechte klopften rhythmisch, als sich ein dubioses Klickgeräusch einmischte. Es waren Streifenhörnchen, die mit ruckartigen Bewegungen die Bäume hoch und runter flitzten, sich Tannenzapfen stibitzten und wieder verschwanden. Schlaksig und zügig lief ein Fuchs an mir vorbei. Nur die Mücken waren immer da. Hunderte und Tausende von Moskitos schwirrten umher und versuchten, mir Blut abzuzapfen.

Der Asphalt floss unter den Reifen. An einer Baustelle musste ich wieder auf ein Pilot Car warten. Irgendwann erreichte ich Dawson City am Yukon, direkt an der Mündung des Klondike. Von hier waren es nur noch 100 Kilometer bis zur Grenze nach Alaska.

Dawson City ist wunderschön, auch ein alter Goldgräberort wie Barkerville. Bunte Holzhäuser im Westernfilmstil und ein altes Schaufelradschiff schienen aus einer anderen Welt zu kommen. Eine kleine Fähre führte über den Yukon, der an dieser Stelle sehr breit war und sehr, sehr schnell floss, umso unglaublicher, dass er hier im Winter zufror, wie mir der Fährmann berichtete. Der sagte außerdem, dass auf der weiteren Strecke alles ungeteert wäre, jedoch recht fest und eben, da die Bahn regelmäßig abgezogen wurde.

Nach einem Kilometer hörte der Teerbelag tatsächlich auf, und die feste, mit feinkörnigem Splitt überzogene Piste begann. Unter den Reifen quietschten die Steinchen und schossen mit einem permanenten Klicken an die Karosserie. Schnell fand ich mein Tempo, da schlängelte sich der »Top of the World Highway« auch schon in den Berg. Rechts öffnete sich ein Tal, in dem der Yukon gar nicht mehr so wuchtig wirkte wie noch unten, und dahinter ragten am Horizont die schneebedeckten Rocky Mountains empor. Schattiert, bläulich und grau mit spitzen weißen Bergkämmen.

Es war nicht die Piste, um lange »aus dem Fenster« zu schauen, also hielt ich öfter und genoss das Panorama und das Gefühl, hier oben zu sein. Das hatte schon was von Freiheit. Ich atmete tief durch.

Irgendwann fuhr ich in einen der kleinen Schotterwege rein, der nach einem kurzen Anstieg auf einem Hochplateau endete. Links und rechts ein Wahnsinnspanorama, wie gemalt. Und unbezahlbar.

Ich wachte auf, weil der Regen aufs Zelt trommelte. Auf einmal lag ich wach, und der Gedankenkolben war nicht mehr zu bremsen: War es bei Regen überhaupt machbar, den Top of the World Highway und vor allem den ungeteerten Taylor Highway zu packen? Dichte Wolken standen sinnbildlich für meine Zweifel in der Berglandschaft, die ich nur noch erahnen konnte, weil ich wusste, dass sie da sein musste. Durch das trübe Weiß ließ sich nichts mehr von der gestrigen Schönheit erkennen – aber ich wollte weiter.

Feucht war die Schotterpiste nicht mal schlechter zu befahren als trocken, jedoch schlugen sich Dunst, Nebel und Regen auf dem Helmvisier und auf meiner Brille nieder. Teilweise konnte ich nur wenige Meter weit sehen. Vorsichtig fuhr ich in das weiße Nass, bis nach 60 Kilometern wie aus dem Nichts eine hölzerne Zollhütte vor mir auftauchte.

»Bitte stell dein Fahrzeug ab und lass dich registrieren.«

Der Officer bat mich, meine vier Finger der rechten Hand auf den Scanner zu legen, dann den Daumen. Und das ganze Procedere noch mal mit links.

»Ich arbeite hier seit Jahrzehnten und habe noch keine Vespa hier oben gesehen.« Dann wurde sein Blick sehr ernst, er schaute mir tief in die Augen und sagte laut und nachdrücklich: »Ist auch besser so. Weißt du, was für Straßen auf der anderen Seite warten?«

»Ja, ich habe mit vielen Bikern gesprochen.«

»Und dann bist du trotzdem hierhergekommen?«

»Ja, es ist ein Abenteuer und auch eine Herausforderung.«

Heute würde ich bestimmt nicht mehr so antworten. Er wurde fast schon sauer, schaute mir wieder in die Augen und zeigte mit dem Finger auf mich: »Ich sage dir jetzt eins, wir haben dieses Jahr schon zwei Motorradfahrer hier oben verloren. Pass auf dich auf! Und fahr vorsichtig!«

»Ja, versprochen, das mache ich.«

Mit dem Mann wollte ich wirklich nicht weiterdiskutieren. Ich war nur froh, dass ich einreisen konnte und damit die nördlichste Etappe der Vesparicana begann: Alaska!

ALASKA!

Ein bisschen mulmig war mir schon zumute, nachdem mich der Officer eingenordet hatte. Trotzdem dachte ich mir: »Verspotten kann er mich, wenn ich in zwei Stunden mit gesenktem Kopf wieder vor ihm stehe, aber ich werde es versuchen!« Nach einem beherzten Tritt auf den Kickstarter rollte ich langsam in die USA und wurde von einem riesigen Schild begrüßt: »Willkommen in Alaska!«

Neues Land, altes Wetter. Leider blieb mir das Traumpanorama verwehrt, aber das konnte meine Freude nicht trüben, als ich realisierte: »Ja! Ja! Ich bin wirklich in Alaska!« Schon über dreitausend Kilometer lagen hinter mir. Und ich hatte einen weiteren Startpunkt der Vesparicana erreicht.

Ein Auto stoppte, und eine ältere Frau steckte mir zwei Power Bars zu. Super Timing, ich bedankte mich und verschlang die beiden Riegel sofort. Nun aber los, nächster Halt: Chicken, Alaska.

Das Gestein unter den Reifen wurde gröber und die Schlaglöcher tiefer. Weit vorausschauend kurvte ich um die Hindernisse. Der Nebel lichtete sich, sodass ich wieder mit offenem Visier fahren konnte. An einer unbeschilderten Abzweigung schickte mich mein Navi nach rechts. Eine matschige Schlaglochpiste folgte. Die Reifen griffen zum Glück gut, doch ich stellte fest, dass ich seit fast einer Stunde alleine war: kein Auto von hinten, kein Auto von vorne. Nichts. Irgendwie wurde ich stutzig, startete das GPS neu und gab »USA Alaska Chicken« ein. Wieder zeigte es geradeaus. Ich wollte das irgendwie nicht glauben, holte die Karte raus und stellte fest, dass ich hätte links abbiegen müssen. Zur Sicherheit gab ich »USA Alaska Tok« ein, den nächsten größeren Ort hinter Chicken auf dem Alaska Highway. Es sagte ganz klar 273 Kilometer geradeaus. Okay, dann musste das wohl stimmen. Also weiter.

Regen prasselte auf mich nieder, als das Navi die Straße verlor und nichts mehr von sich gab. Ich hielt an und brüllte es an: »Ey, hast du sie noch alle? Das ist hier kein Sonntagsausflug zum Eiscafé. Mach keinen Scheiß!« Spinnende Technik konnte in der Natur genauso frusten wie im Büro. Nervös und viel zu hastig fuhr ich zurück zur Kreuzung und übersah zum Leidwesen meiner Vespa das ein oder andere Schlagloch. Die Reservelampe leuchtete auch schon, aber zum Glück hatte ich ja noch den vollen Kanister dabei. An der Kreuzung berechnete das GPS die Route neu – und zeigte eiskalt nach links.

»Ja, ja, du kannst mich mal, du Drecksack.« Frackig schaltete ich das Teil aus und bog auf die richtige Piste ab – zum Glück war außer unnötiger Buckelei nichts wirklich Schlimmes passiert. Ich schüttete den Reservekanister in den Tank. Dabei betrachtete ich die dreckverschmierte Vespa und stellte fest, dass das Gepäck irgendwie schief hing. Na toll, der Gepäckträger war gebrochen und musste an Ort und Stelle provisorisch repariert werden.

Langsam rollte ich um die großen Steine herum und über die kleineren drüber. Es regnete wieder, die Schlaglöcher füllten sich mit Matschwasser, sodass ich sie kaum noch erkennen konnte. Zweimal wäre ich fast zum Schlamm-Catcher geworden.

Ein RV, so ein Pick-up mit übertrieben riesigem Wohnanhänger, lag im Seitengraben. Auch die Großen hatten hier ihre Probleme. Ich sah, dass sich schon einige Menschen um den RV kümmerten, also konnte ich langsam an ihnen vorbeikriechen. Ausgelaugt und matschverschmiert erreichte ich Chicken.

Elche und Schwarzbären begrüßten mich am Morgen. Die Straße war nun trocken und geteert, alles lief gut. Die Umgebung wurde flacher, zuerst dünner Wald, Sträucher und schließlich nur noch Moosflechten. Die Tundra begann.

Der Taylor Highway zog sich in Richtung einer massiven Bergkette. Es ging eine Abfahrt runter, die ich vorher mühselig hochgeklettert war. Am Fuße der nächsten Steigung sah ich mein Lieblingsschild »Loose Gravel«, also bremste ich ab und fuhr auf den unbefestigten Untergrund. Als das Vorderrad im Schotter versank, spürte ich sofort, dass es diesmal nicht gutgehen würde. Das Rad rutschte nach links weg, ich stürzte auf die rechte Seite, schlug im Schotter auf und rutschte einige Meter weiter. Dabei wurde mein rechter Fuß unter der beladenen Vespa eingeklemmt. Glücklicher- und zufälligerweise hielt sofort ein Auto, ein Paar stieg aus und half mir, meinen Fuß zu befreien. Zu dritt wuchteten wir die Karre auf die Reifen. Ich bedankte mich, versicherte meinen Helfern mehrfach, dass es mir gutginge, und ließ mich einige Meter bergab rollen, wo ich an einem Wegabzweig die Vespa abstellte und erst mal durchatmete.

Das Allerwichtigste: Mir ging es wirklich gut. Glück gehabt. Nur meine dicke Wanderhose und die Winterjacke, die den Aufprall gedämpft hatten, waren nun ein bisschen löchrig. Dann inspizierte ich das Fahrzeug, packte alles ab, bog den deformierten vorderen Kotflügel einigermaßen zurecht, checkte Bremse, Radaufhängung, Kupplung und drückte den E-Starter. Ein fieser »Dit-dit-dit«-Ton jagte mir einen Schrecken ein. Ich nahm die Motorseitenbacke runter und entdeckte eine ausgefräste Nut in den Polradlamellen. Durch den Aufprall war der Kotflügel eingedrückt worden, und die Muttern, die den Gepäckträger hielten, wurden in den Rotationsraum des Polrads gedrückt. Beim Starten verursachte das nun diesen fiesen Ton. Mit dem Kunststoffhammer dengelte ich die ausgebaute Lüfterradabdeckung und den Kotflügel zurück, und – puhhh! – alles lief wieder mit normalem Sound.

In Tok fand ich eine Autowerkstatt und ließ meinen Gepäckträger verstärken, säuberte die verkrustete Vespa und haute mir die Wampe voll. Die letzten Tage hatte ich nicht so viel gegessen, und ich beschloss, das auszugleichen. Gerne wäre ich danach sofort ins Zelt gegangen, doch vorher musste ich noch mit der Ledernadel die Seitentasche flicken, da die Naht aufgerissen war, als die Vespa mit voller Wucht aufschlug.

Mit einem blauen Fleck und schmerzender Hüfte setzte ich die Reise fort. Es wurde windig, bergig, und irgendwie zog es sich, bis die Laune wieder stieg. An einer Tankstelle, die mit ihren ausgestopften Tieren wie ein Jägerhauptquartier aussah, lauschte ich interessiert dem Tankwart, der mir viel über das Tierleben Alaskas berichtete.

Vor dem Ort stand eine Waage für Lkws. Da mich mein Gewicht brennend interessierte, fuhr ich auf das Teil drauf. Die Beamten lachten und gaben mir den Computerausdruck: 240 Kilogramm leer, mit mir 320, das sind zehn Kilo über dem zulässigen Gesamtgewicht und definitiv zu viel, um über ungeteerte Buckelpisten zu fahren. Ich musste möglichst bald aussortieren, ob ich nun wollte oder nicht.

Vor Fairbanks fing das Fahrzeug an, zu schwanken und zu schlagen, schnell rechts ran. Und? Na klar, Hinterrad platt, die Zweite. Ein Nagel auf der Straße. War schnell gemacht, aber ein Scheißjob, weil der erstaunlich dichte Verkehr vor der 30000-Einwohner-Stadt den Seitenstreifen extrem ungemütlich machte.

Auf dem Parkplatz vor dem Recreation Campground standen fast 20 Motorräder und eine Meute in Lederklamotten, Westen mit Aufnähern und Kopftüchern. Sie schauten mich alle etwas verdutzt an und winkten mich rüber. Es war das jährliche Treffen der »Christian Motorbike Association«. Nach ein paar Minuten Smalltalk hatten sie mich in ihr Herz geschlossen und fragten mich, ob ich was gegen einen christlichen Motorradsegen hätte.

»Nee, ich kann jede Unterstützung brauchen!«