Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

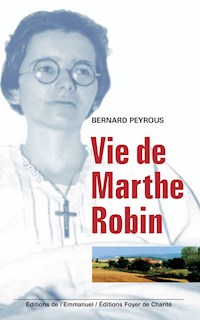

Le livre de référence sur l'un des visages les plus fascinants du XXème; siècle. Ecrit par Bernard Peyrous, postulateur de la cause de béatification de Marthe Robin, cette petite paysanne, grabataire a reçu dans sa ferme plus de 100 000 personnes ! Elle a connu quelques-unes des personnalités les plus remarquables de son temps et a changé la vie de centaines d'autres, éclairant, consolant, encourageant. Et tout cela sans être un gourou, en restant au contraire une âme simple, avenante, directe, pourvue d'un bon sens, d'un humour et d'une intelligence des choses qui en faisaient un être exceptionnel. Quel était donc le secret de Marthe Robin ? Quelle part a eue sa foi en Dieu dans son itinéraire personnel ? Pour répondre à cette question, de nombreux livres, des centaines d'articles ont été écrits. Marthe Robin est l'une des Françaises contemporaines sur qui l'on a le plus publié. Mais ce livre est et restera longtemps l'ouvrage de référence. En effet, il a été documenté à partir d'un nombre considérable de témoignages (environ un millier) recueillis depuis sa mort, et il repose sur une connaissance approfondie de sa correspondance et de ses écrits.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 612

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Préface

Introduction « Notre chère Marthe »

Première partie L’ÉVEIL D’UNE ÂME

Chapitre premier Un petit village de France (1902-1917)

I. – Châteauneuf-de-GalaureII. – La venue d’un enfantIII. – La découverte de la relation avec DieuChapitre II L’irruption de la maladie et les préparations de Dieu (1918-1928)

I. – Les manifestations de la maladie1. – Les symptômes2. – Une interprétation médicaleII. – Les réactions de la famille et de l’entourage1. – La famille2. – L’entourage3. – Premières amitiésIII. – L’entrée dans la vie intérieure1. – Les grâces mariales de 1921-19222. – Un début d’éclairage sur la vocation3. – Les combats de Marthe Robin et l’acte d’abandon de 19254. – Le contact avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus5. – Un essai de structuration de l’expérienceChapitre III Le grand choix (1928-1930)

I. – La mission de 19281. – La rencontre du 3 décembre 19282. – Que s’est-il passé ?3. – La nuit du 4 décembre 1928 et ses conséquences4. – Un nouvel élanII. – La mise en place des éléments principaux d’une vie spirituelle1. – L’union avec Jésus crucifié2. – L’importance de l’Eucharistie3. – La présence de Dieu comme Père4. – La présence de la Vierge Marie5. – Le combat spirituelIII. – L’évolution de la maladie de MartheChapitre IV La vie spirituelle de Marthe Robin de 1930 à 1936

I. – Le cadre de vie de Marthe1. – Marthe et les offices religieux2. – Marthe dans sa chambreII. – L’accompagnement spirituel de MartheIII. – Les phénomènes mystiques1. – Les stigmates2. – Le sens des stigmates et la Passion3. – Les autres phénomènes4. – Les réactions profondes de MartheIV. – Marthe Robin entre lecture et écriture1. – Les lectures de Marthe2. – Les écrits de Marthe3. – Une doctrine de Marthe ?V. – Les relations de Marthe RobinDeuxième partie LA FONDATION DES FOYERS DE CHARITÉ

Chapitre V L’origine d’une grande œuvre

I. – L’évolution de Marthe Robin1. – De nouveaux horizons intérieurs2. – La grande révélation de 1933II. – Une première réalisation : l’école des filles de ChâteauneufIII. – L’évolution de la pensée de Marthe de 1933 à 19361. – La rencontre avec Mlle Blanck2. – Le projet se préciseChapitre VI Rencontre décisive (1936)

I. – Les circonstances de la rencontre de Marthe et du Père FinetII. – Georges Finet1. – La famille de l’abbé Finet2. – L’histoire d’une vocation de prêtre3. – Le ministère sacerdotal4. – L’ami de la Vierge Marie5. – Esquisse d’un portraitIII. – La première rencontre de Marthe Robin et de l’abbé Georges FinetIV. – Les suites de la rencontreChapitre VII La première retraite (septembre 1936)

I. – La préparation de la retraiteII. – Premières surprisesIII. – La découverte de Marthe RobinIV. – La prédication de l’Abbé FinetV. – Nouvelles surprisesVI. – Dernières surprisesVII. – L’abbé Finet devient le Père FinetChapitre VIII La fondation du Foyer de Châteauneuf (1936-1947)

I. – Les premières vocations de membres de Foyer (septembre 1936)1. – Deux appels de Dieu2. – Les débuts à l’école de ChâteauneufII. – La seconde retraite (26 décembre 1936 - 1 er janvier 1937)III. – La construction spirituelle et matérielle du Foyer1. – L’augmentation des effectifs2. – Les constructionsIV. – Le Foyer pendant la guerreV. – Le discernement de l’Église1. – Deux enquêtes (1942)2. – La mise au point épiscopale de 1943Chapitre IX L’évolution personnelle de Marthe (1936-1947)

I. – Les relations de Marthe et du Père Finet1. – Le Père et sa fille Marthe2. – Amour et souffrancesII. – La mort de Madame Robin et ses conséquences1. – Le départ de la maman de Marthe (vendredi 22 novembre 1940)2. – Les conséquences (novembre 1940-novembre 1941)III. – Les états spirituels de Marthe1. – Le contexte2. – Les Passions3. – La prière et l’offrande de Marthe pendant la guerre4. – Les attaques du démon5. – L’accompagnement spirituel de MartheIV. – Marthe Robin « théologienne »1. – Le Père Garrigou-Lagrange2. – Le Père Manteau-Bonamy3. – Le Père Paul PhilippeV. – Les rencontres de MartheTroisième partie LE TEMPS DE LA FÉCONDITÉ (1948-1978)

Chapitre X La vie intérieure de Marthe de 1948 à 1978

I. – Une période d’accomplissementII. – Aperçus sur un itinéraire intérieur1. – Les questions de Jean Guitton2. – Un état spirituelIII. – Les « passions » de Marthe1. – Le déroulement des Passions2. – Le sens d’une souffrance : l’offrande d’amour3. – L’intégration de moments douloureuxIV. – L’EucharistieV. – La présence de la Vierge Marie1. – Marthe et la Vierge Marie2. – Marie et les chrétiensVI. – Phénomènes spirituels extraordinaires1. – Visions lumineuses de Marthe2. – Les hosties reçues sans contact3. – La vision des cœurs4. – Les « voyages » de MartheChapitre XI L’expansion de l’œuvre des Foyers

I. – La bénédiction du Foyer de Châteauneuf1. – Une cérémonie « fondatrice »2. – Une compréhension plus profonde de l’ŒuvreII. – La fondation de nouveaux Foyers1. – Chronologie des fondations 2. – Quelques remarquesIII. – Quelques exemples de fondations1. – Le Foyer de La Léchère-les-Bains (1941)2. – La fondation du Foyer de Spa, Belgique (1957)3. – Le Foyer de l’Ecce Homo-Paipa en Colombie (1958-1963)4. – Le Foyer d’Aledjo, premier Foyer d’Afrique (1961)5. – La fondation du Foyer de Saigon, Viêtnam (1968)IV. – L’expansion du Foyer-centre1. – Le développement des retraites2. – Membres de Foyers, nouvelles fondations et nouveaux bâtimentsV. – Les interventions de Marthe dans l’expansion des Foyers1. – Problèmes et défis2. – Les vocations de membres de Foyer3. – Les fondations de Foyers4. – La vie quotidienne des FoyersVI. – La question du statut canonique des Foyers1. – La position du problème2. – La recherche d’une solution3. – Les avancées « en interne »4. – La fête des vingt-cinq ans des Foyers (1961)5. – La formalisation du charismeChapitre XII Marthe et ses visiteurs

I. – L’arrivée à la Plaine1. – Le choix des visiteurs2. – L’attenteII. – Premiers contacts1. – La chambre de Marthe2. – Premiers mots3. – La voix de MartheIII. – Conversations auprès d’un lit1. – La présentation2. – Le cas à traiter3. – La fin de la conversation4. – Cas particuliersIV. – Le don de conseil1. – S’en remettre à l’Esprit Saint2. – Conseils pour une orientation de vie3. – Conseils spirituels4. – Conseils diversV. – L’intercession de MartheVI. – La correspondance de MartheVII. – Relations avec des famillesChapitre XIII Les amitiés exceptionnelles

I. – Gisèle SignéII. – Le visiteur du soir1. – Paul-Louis Couchoud2. – Marthe perçue par Couchoud3. – Conversations sur la foi4. – Fin et suites d’une rencontreIII. – Jean Guitton1. – Jean Guitton (1901-1999)2. – Les visites de Jean GuittonIV. – Marie-Ange Anstett1. – Plus qu’une amie, une sœur2. – Marthe et les prisonniersV. – Jacques LebretonChapitre XIV Pour le renouveau de l’Église

I. – Marthe Robin et les grands problèmes de l’Église de 1948 au concile Vatican II1. – Les défis posés à l’Église au lendemain de la guerre2. – Comment agir ?3. – Accompagner les fondateurs de nouvelles familles religieusesII. – Le concile Vatican II et ses suites1. – Le Concile et la crise de l’Église2. – Le soutien aux communautés nouvellesIII. – Marthe Robin, les évêques, les prêtres, les religieux1. – Les évêques venus voir Marthe2. – Marthe et les prêtres3. – Les religieux et religieusesIV. – Châteauneuf, carrefour des saintsChapitre XV Aperçus sur une personnalité

I. – Le corps de Marthe1. – L’exercice des sens2. – L’inédie3. – Les soins médicauxII. – La sensibilité de MartheIII. – L’intelligence de MartheIV. – L’intérioritéV. – La vie quotidienne de MartheQuatrième partie LA MORT DU JUSTE

Chapitre XVI Les dernières années et la mort de Marthe (1979-1981)

I. – Un moment difficile pour les Foyers1. – Des éléments de faiblesse2. – Une recherche mal engagée de statuts canoniques3. – Essai d’explicationII. – La mort de Marthe1. – L’affaiblissement progressif de Marthe2. – Le 6 février 1981Chapitre XVII La vie continue

I. – Les obsèques de Marthe (12 février 1981)II. – Les pèlerins de la PlaineIII. – Grâces et faveurs1. – Grâces d’ordre physique2. – Grâces d’ordre psychologique ou spirituelConclusion Marthe Robin, une spiritualité pour notre temps et pour demain

I. – Les angoisses et les désirs des hommes d’aujourd’huiII. – L’expérience spirituelle de MartheBernard PEYROUS

Avec la collaboration de Marie-Thérèse GILLE

VIE DE MARTHE ROBIN

PRÉFACE DU PÈRE BERNARD MICHON

Éditions de l’Emmanuel / Éditions Foyer de Charité

© Éditions de l’Emmanuel, 2006.37, rue de l’Abbé-Grégoire, 75006 Paris

ISBN numérique 978-2-35389-301-0

Préface

Vous avez en main le livre du Père Bernard Peyrous, prêtre de l’Emmanuel et postulateur depuis 1996 de la cause de Marthe Robin. Même s’il ne vit pas en permanence dans un Foyer de Charité, il les connaît bien et leur consacre une partie de son ministère. De plus, n’y a-t-il pas une relation discrète mais directe entre L’Île-Bouchard avec Notre-Dame de la Prière – où il demeure – et les Foyers de Charité, où il prêche des retraites qui se terminent par une consécration à Jésus par Marie, et qui sont des retraites d’enseignement du Credo et du catéchisme, et tout autant des occasions de progresser dans ce que Jean-Paul II appelait « l’art de la prière » ?

Bien évidemment, comme postulateur, le Père Peyrous a eu accès à des documents qui ont été rassemblés durant l’enquête diocésaine de 1986 à 1996 sous la direction de Mgr Marchand, évêque de Valence, avec les conseils de Mgr Bouvier comme promoteur de justice. À Pentecôte 1996, ce sont 17 000 pages qui furent emportées Piazza Pio XII à la Congrégation pour les causes des saints. Cette enquête diocésaine avait déjà rassemblé de nombreux témoignages ; d’abord ceux de la famille de Marthe : ils et elles furent les premiers témoins de sa vie à la ferme de la Plaine ; ensuite, ceux de personnalités bien connues à l’époque, et enfin ceux de personnes très variées qui avaient toutes pour point commun une profonde reconnaissance envers Marthe. Cette enquête a aussi fait apparaître – c’était son but – une exigence de clarté, un besoin de vérité, soit dans des éléments biographiques – en particulier le dossier médical de 1942 – soit dans les écrits attribués à Marthe. Aujourd’hui nous bénéficions d’analyses rigoureuses qui mettent en relief l’originalité de Marthe envers les livres de piété qu’elle a pu emprunter à la bibliothèque paroissiale de Châteauneuf. Ce travail d’analyse devra être encore longtemps poursuivi : plus on connaîtra ses lectures et l’art dont elle s’en sert et plus on pourra, par une analyse rigoureuse, préciser l’originalité et donc la richesse de sa pensée.

Nous tous, membres de Foyers qui avons rencontré Marthe dans sa maison de la Plaine, nous gardions un réflexe de discrétion pour respecter son désir explicite de demeurer cachée. Mais toutes ces études de tous ordres, depuis 1986, ont donné une première vue d’ensemble. Historien de la spiritualité, le Père Peyrous était préparé à accueillir Marthe en son temps comme héritière et novatrice. Je le remercie cordialement de mettre à la disposition de tous, et en particulier des 75 Foyers de Charité dans le monde, le fruit de son propre travail. Comme toujours dans les Foyers, il n’a pas travaillé seul, mais grâce à des membres qui lui ont fourni des éléments sûrs, venant de témoins directs et des archives déjà importantes rassemblées au Foyer de Châteauneuf. Après un travail ininterrompu de plusieurs années durant l’enquête diocésaine et depuis 1996 avec la Congrégation pour les causes des saints, Marie-Thérèse Gille, vice-postulatrice, a concentré ce travail d’analyse et de synthèse pour aider le Père Peyrous, et avec lui relire l’ensemble du manuscrit. Il faut élargir cette reconnaissance au Père Ravanel qui, comme premier postulateur de la cause, de 1986 à 1996, a rassemblé de la part des Foyers beaucoup de témoignages qui lui ont permis de rédiger une première « Biographie critique » pour les besoins de l’enquête diocésaine. Il a vu aussi de près ce qui pouvait apparaître comme des difficultés. Et dans son âme et sa prière de montagnard, il a tout pris à cœur, sans vouloir chercher trop vite une réponse à ces difficultés.

Cette Vie de Marthe Robin est pour tous. C’est pourquoi je lui souhaite une large diffusion dans le monde entier. En effet, visitant les Foyers d’Amérique latine ou d’Asie – les plus éloignés géographiquement de Châteauneuf –, je constate partout, sans les rechercher, les preuves de la fama sanctitatis – la renommée de sainteté – de Marthe. Il m’arrive d’avoir en face de moi un monsieur, une dame, toute une famille, qui sont venus à la foi catholique et à une vie vraiment chrétienne par la lecture d’un de ces livres qui ont déjà été publiés au sujet de Marthe, depuis La croix et la joie, du Père R. Peyret, jusqu’à des images de télévision soit en France, soit dans d’autres pays. Souvent, il s’agit de peu de chose : une parole de Marthe, un souvenir précis, un témoignage direct ou indirect, telles les miettes qui nourrissent la Syro-Cananéenne dont Jésus admire la foi. Même si la formule peut paraître encore excessive, je suis persuadé que Marthe est pour le monde entier. Et les Foyers de Charité n’en sont qu’à leurs débuts. En effet, si Marthe a porté dans sa prière et conseillé de nombreuses communautés chrétiennes à travers leur fondateur ou leurs premiers membres, c’est avant tout l’œuvre des Foyers de Lumière, de Charité et d’Amour que le Seigneur lui a confiée en même temps qu’au Père Finet, à tous les deux, ensemble mais chacun à sa place. Il est bien certain que Marthe a été donnée à l’Église entière ; mais les Foyers, c’était vraiment le cœur de son cœur. En cette année 2006, nous faisons mémoire de leur première rencontre et des deux premières retraites, en septembre 1936 et à Noël de la même année. Il y a quelques années, sur la suggestion de Mgr Rylko, aujourd’hui président du Conseil pontifical pour les laïcs – Conseil qui approuva définitivement nos statuts en 1999 –, j’ai demandé à tous les Foyers de mettre par écrit le récit de leurs origines, le détail de leurs rencontres et dialogues avec le Père Finet et Marthe, souvenirs oraux et photocopies de correspondance. J’ai osé appeler ces témoignages nos « Actes d’Apôtres ». On y retrouve la joie de l’Esprit Saint, les merveilles de Dieu avec des difficultés de tous ordres qui, dans chaque Foyer, faisaient obstacle à cette œuvre commençante. Et le Père Finet de commenter : « C’est maintenant l’ensemble des Foyers qui continue et étend au monde entier l’offrande totale de Marthe chaque semaine à partir du jeudi soir. » À moi aussi, comme à d’autres, elle a évoqué tel ou tel lieu de la Passion de Jésus à Jérusalem : « Jésus me fait la grâce de l’accompagner chaque semaine » ; mais à vrai dire, au-delà de ces détails topographiques si naturels qu’on ne peut pas les inventer, ni seulement les emprunter à d’autres récits du même genre, c’est sa relation personnelle à Jésus qui sera pour nous tous la plus éclairante et la plus stimulante. Ce n’est pas seulement l’enfance à Nazareth, ni la prédication sur les collines de Galilée tout autour du lac, qu’elle connaît bien, ni seulement le Crucifié du Calvaire : dans son union intense à Jésus Rédempteur, elle vivait du Christ dans tous ses mystères et tous ses états – comme on disait au XVIIe siècle, et comme la liturgie en fait mémoire ; elle le regarde, elle l’aime et elle le propose à tous. Avec une note de beauté, qui est loin d’une religion doloriste ou moralisante. N’est-ce pas cette beauté qui peut, dans toutes les cultures, attirer à Jésus ? Et Jésus nous apprend comme à Marie-Madeleine à nous laisser attirer par le Père dans ses sentiments de Fils envers son Père céleste. Pardonnez-moi si je vais trop vite : je suis persuadé que Marthe nous entraînera de plus en plus dans nos relations avec les trois Personnes divines, en toute conformité avec l’intuition de Jean-Paul II, qui pendant trois années consécutives, à partir de 1997, nous proposait d’entrer dans le futur Jubilé avec la grâce de notre baptême et une relation nouvelle avec chacune des trois Personnes divines. L’année du Jubilé est maintenant derrière nous, et nous commençons seulement à entrevoir la grandeur trinitaire et donc mystique de telles perspectives. Et les textes de Marthe, dont je souhaite ardemment la publication, pourront beaucoup nous aider en ce sens. Répondant à un retraitant qui lui posait des questions assez bizarres qui auraient mis Marthe et les Foyers à côté ou au-dessus de l’Église, elle conclut l’entretien par un lumineux « J’aime l’Église ! ».

J’ai dit plus haut que les Foyers n’en étaient qu’à leurs débuts. C’est aussi ce que je constate avec émerveillement après les avoir à peu près tous visités. En ce sens que les Foyers ne sont pas d’abord une structure ou une règle, ni même une spiritualité particulière, mais une « vie de famille ». Dans beaucoup de cultures, cette nouveauté surprend, voire dérange : un prêtre – diocésain ou religieux – vivant avec des membres, hommes ou femmes : qu’est-ce que cela veut dire ? Et la question demeure, même lorsque le Foyer est implanté depuis plusieurs années. Il est très délicat de parler de la paternité du prêtre, mais, si elle est bien vécue par le prêtre dans le Foyer, quel témoignage ! Cette collaboration entre les deux sacerdoces, celui des baptisés tous appelés à la sainteté, et le sacerdoce ministériel des prêtres, en plein accord avec le document du Concile Le ministère et la vie des prêtres est l’expression la plus vraie et la plus quotidienne de notre mission, commune mais sans confusion entre le Père et les membres du Foyer. Mais il y a aussi des pays et des cultures où cette collaboration apparaît comme une réponse prophétique au renouveau profond d’une Église locale : les évêques d’Afrique sont les plus nombreux à demander un Foyer de Charité, en raison du témoignage qu’ils ont eux-mêmes expérimenté dans un Foyer ou l’autre, et aussi en fidélité à leur sens de l’Église famille – comme l’exprime le document Ecclesia in Africa. C’est la richesse de ces jeunes Églises qui, pour un bon nombre, ont commencé au XIXe siècle par des ordres missionnaires dont la première intuition était de bien former les catéchistes locaux, lesquels furent les « pères » de ces communautés chrétiennes. Alors les évêques d’aujourd’hui misent encore beaucoup sur la formation de tous, à commencer par celle des prêtres, des catéchistes et des familles.

En Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe, cette Vie de Marthe Robin apportera une synthèse objective, même si évidemment bien des aspects ou des perspectives devront être approfondis. Dans ces continents, il y a beaucoup de croyants qui demeurent dans une confusion globale religieuse et morale. Cette Vie de Marthe Robin, avec en particulier ses paroles, qui sont ici entre guillemets parce que authentiques, pourra les éclairer, les fortifier, les réconforter. C’est pourquoi aussi je souhaite que sans tarder des traducteurs se mettent au travail, car en de nombreux endroits cette Vie de Marthe Robin est attendue.

En Asie, les Foyers de Charité sont encore peu nombreux – une dizaine –, dont certains dans des conditions précaires en raison de la situation politique, mais aussi de la nouveauté des Foyers qui n’est pas facilement perceptible dans des cultures si différentes. Mais je suis sûr que cette Vie va ouvrir les yeux et le cœur de beaucoup – de jeunes en particulier, si nombreux – tout en venant imprégner et contester leur culture et leur sagesse ancestrale, souvent païenne ou confusément religieuse. C’est à New Delhi le 6 novembre 1999 que Jean-Paul II a osé déclarer : « Le troisième millénaire sera celui de l’évangélisation de l’Asie. »

Je laisse au Père Peyrous, historien de la spiritualité occidentale, le soin de présenter combien Marthe propose une vision d’ensemble de l’être humain, à travers l’éducation des enfants et des jeunes donnée dans les écoles de Châteauneuf ou d’ailleurs ; sans être la priorité de notre mission, ces écoles portent l’Œuvre depuis plus de soixante-dix ans. Aujourd’hui l’Œuvre est aussi portée par la prière des personnes âgées, que Marthe comparait à des « cathédrales de prière ».

Enfin, permettez-moi une suggestion : si vous pouvez, dans un style précis et en allant à l’essentiel, nous envoyer un témoignage de « grâces et faveurs » obtenues par l’intercession de Marthe, nous le ferons parvenir comme il se doit à Mgr Lagleize, notre évêque à Valence ; ou vous le faites vous-mêmes parvenir à vos évêques, qui à leur tour, s’ils le jugent bon, les feront parvenir à la Congrégation pour les causes des saints. Tout en demeurant bien « d’Église » – le Père Finet le disait trois fois de suite –, il nous faut avancer !

Père Bernard MichonResponsable des Foyers de CharitéChâteauneuf-de-Galaure, le 2 janvier 2006

Introduction« Notre chère Marthe »

Il y a des personnages qui laissent derrière eux un sillage de lumière. C’est indiscutablement le cas de Marthe Robin. Bien que morte en 1981, elle est présente dans les conversations, les souvenirs, la vie de milliers de personnes. Certaines l’ont connue directement. D’autres en ont entendu parler de manière si vivante qu’elle les atteint encore à travers les paroles des premières. Il est vrai que cette grande malade avait reçu dans sa chambre, durant une cinquantaine d’années, plus de 100 000 personnes. Elle avait changé la vie de beaucoup par une remarque, une question, parfois par une simple écoute. Elle a été sans doute l’un des êtres les plus influents de la seconde partie du XXe siècle français. En une époque de crise, de doute, de remise en cause, elle a constitué comme une sorte de manifestation de la Providence ; en un temps où l’on ne voulait plus en entendre parler, où on lui avait donné congé, comme une présence de Dieu. Mieux encore : elle a témoigné de l’amour de Dieu auprès de cœurs à la fois distants et avides. Un exemple entre beaucoup d’autres : un homme jeune vient la voir et lui déverse tout ce qu’il a dans son esprit contre Dieu : le mal, l’injustice, la mort, etc. Autant d’objections contre l’existence d’un Dieu bon comme le christianisme le prêche. Marthe Robin l’écoute en silence, un silence que l’on sent imprégné de respect. Quand il a fini, elle dit simplement : « Et pourtant… » Son visiteur sent dans cette parole si courte comme un au-delà à ses douleurs et à ses critiques. Il accède d’un coup à un autre monde : il y a une lumière derrière nos nuits. Sa vie en est changée entièrement. Il deviendra un ami de Marthe et l’aidera, à sa manière, dans son action. « Notre chère Marthe ! » Quantité de personnes ont prononcé cette phrase, tant Marthe Robin leur semblait proche. Rarement quelqu’un aura suscité autant d’admiration et d’affection alors même qu’elle ne faisait rien pour cela et que les conditions de sa vie paraissaient l’éloigner de toute influence et de toute publicité.

Aussi n’est-il pas étonnant qu’après la mort de Marthe Robin on ait tant écrit à son sujet. De son vivant, déjà, on avait tenté de savoir d’elle ce qu’elle ne désirait pas publier. Marthe Robin était la discrétion personnifiée en général, et plus encore en ce qui la concernait. L’œuvre qu’elle avait fondée, les Foyers de Charité, imitait cette réserve. Cependant, une trentaine d’articles avaient paru de-ci de-là à son sujet. Mais après son décès, ce fut un flot ininterrompu. Près de trente livres, certains traduits en de nombreuses langues, plus de mille articles ont été écrits, des émissions de radio, de télévision lui ont été consacrées. Marthe Robin est ainsi l’une des Françaises du XXe siècle sur qui l’on a le plus publié. Elle est connue dans le monde entier, de la Colombie à la Chine. Pour les uns, c’est une sainte. Pour les autres, c’est une énigme. D’autres encore sont réservés à son sujet. Pour beaucoup, c’est un cas passionnant d’existence humaine. Comment une personne vivant dans un coin de campagne perdu dans la Drôme, alitée, qui n’avait pas reçu d’instruction, a-t-elle pu fasciner aussi bien de grands intellectuels que des gens tout simples, se faire comprendre et apprécier de tous ? Quel était son secret ? Qu’est-ce qui l’animait ? Où résidait la source de son influence ?

Comme il semblait assez normal, on entreprit, quelques années après la mort de Marthe Robin, une procédure en vue de sa béatification. Ce « procès », pour reprendre le terme consacré, fut l’occasion de recevoir pas loin d’un millier de témoignages, qui occupent des centaines et des centaines de pages. On retrouva et on étudia ses écrits et sa correspondance. On se livra à des expertises diverses. Ainsi fut constitué un fonds qui fut transmis à Rome en vue de la poursuite du procès. L’ensemble est véritablement considérable : plus de 17 000 pages. Bien entendu, une bonne partie demeure et demeurera longtemps dans la discrétion, dans la mesure où des personnes vivantes ou récemment décédées sont parfois concernées. Mais on peut extraire aussi de ces pièces les éléments d’une biographie de Marthe Robin, mieux informée, plus complète que les publications précédentes qui n’avaient eu accès qu’à une documentation partielle. C’est la raison d’être du présent ouvrage.

Utilisant, parmi les documents du procès, ceux qui sont communicables, nous sommes tenu nous aussi à une certaine discrétion. On la comprendra. Cependant nous tenterons de faire mieux comprendre le personnage de Marthe Robin, l’un des cas spirituels et humains les plus étonnants de l’histoire contemporaine de la France. On nous permettra de dire en terminant que cette biographie est un acte de reconnaissance. Nous devons beaucoup à Marthe Robin. Nous pouvons nous aussi la nommer « notre chère Marthe ». On ne s’étonnera donc pas que cette biographie, entièrement fondée sur des documents vérifiés, soit également imprégnée de l’affection que l’on peut avoir pour quelqu’un de très proche et de vénéré.

Première partieL’ÉVEIL D’UNE ÂME

Chapitre premierUn petit village de France

(1902-1917)

L’histoire d’une personne est très liée à celle de ses origines. Marthe Robin n’échappe pas à la règle. Elle est la fille d’un petit village de France : Châteauneuf-de-Galaure.

I. – Châteauneuf-de-Galaure

Marthe Robin est née en 1902 à Châteauneuf-de-Galaure, dans le centre-est de la France, ancienne province du Dauphiné, département de la Drôme, diocèse de Valence, à 70 kilomètres au sud de la grande ville de Lyon et à 46 kilomètres au nord de Valence, qui est la préfecture et le siège de l’évêché.

Châteauneuf est situé dans la vallée de la Galaure, une petite rivière qui est un affluent du Rhône, dans lequel elle se jette, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest. Le territoire de la commune s’étend sur deux terroirs : la vallée elle-même, fertile, plate, et des coteaux situés au-dessus. Quant au village lui-même, sa partie ancienne est située sur les pentes du coteau. Une partie plus récente s’est construite au bord de la route départementale qui court le long de la vallée. Il était autrefois dominé par un château qui lui a donné son nom : le château neuf, lequel a appartenu au cours de l’histoire à la famille de Moirans puis à celle de Montchenu. Il était alors en mauvais état ; il ne subsistait qu’une partie du corps de logis et des écuries. Outre l’agglomération principale qui comptait à l’époque 676 habitants, Châteauneuf comprenait deux agglomérations séparées : Saint-Bonnet-de-Galaure, qui avait 539 habitants et Treigneux, avec 137 habitants. Par la suite, Saint-Bonnet est devenu une commune autonome. Ces trois ensembles : Châteauneuf, Saint-Bonnet et Treigneux étaient, au début du XXe siècle, trois paroisses différentes. Châteauneuf est alors une commune rurale, la plupart des habitants vivent de la terre, à l’exception de quelques artisans. On est en plein dans la France profonde d’avant la guerre de 1914, dans un monde au rythme lent, lié au sol, où l’on travaille dur pour vivre, sans pouvoir compter sur l’aide de l’État pour subsister en cas de besoin. C’est une société où les repères sont bien établis : chacun sait qui il est et ce qu’il doit faire. On ne remet pas en cause la morale, l’amour du travail, l’amour de la patrie. La plupart des habitants s’attendent à se marier sur place et à reprendre la ferme familiale. Nous verrons cependant que le monde a déjà commencé à changer.

Sur les coteaux, au-dessus de la vallée, on trouve plusieurs hameaux rassemblant quelques maisons. Au lieu-dit la Plaine (ce qui signifie en fait : le plateau), l’un de ces hameaux se nomme les Moïlles. Il comprend trois fermes : la ferme Achard et deux autres très proches l’une de l’autre, occupées alors par des cousins : les deux familles Robin. Ceux-ci ont en commun, sous le même toit, leurs bâtiments agricoles. Le puits est également commun. Aux Moïlles, on se sent assez loin du village situé en contrebas, à deux kilomètres. Le paysage est complètement différent. On n’est plus du tout dans la vallée. Sur le coteau, la vue est immense quand le ciel est dégagé. À l’est, on voit les montagnes du Jura, celles des Alpes avec le mont Blanc, point culminant de l’Europe (4 807 m), le massif de la Chartreuse, au-dessus de Grenoble, le Royans et le Vercors. À l’ouest, au-delà du Rhône, on aperçoit les monts du Vivarais avec le mont Pilat ; la vue s’étend vers le sud jusqu’au mont Lozère. Soit environ 200 kilomètres de montagnes à l’est et un peu moins à l’ouest. Plus tard, Marthe Robin dira que « du peuplier (situé à environ 300 mètres de sa ferme), on voit le quart de la France ». C’était un peu trop, mais cette expression est significative de ce qui se disait dans le pays. Sur le coteau, parfois, la vue était immense et l’air vivifiant. Aucun obstacle n’y retenait le vent venu des montagnes.

La famille de Joseph Robin, père de Marthe, est propriétaire de sa ferme et d’une exploitation agricole de 13 hectares. L’exploitation n’est pas grande, et la terre sur le coteau est moins fertile que dans la vallée. Les Robin ne sont pas riches, on peut même dire que leur exploitation est modeste. Mais ils sont chez eux, dans leurs biens. Ils ne font pas partie du prolétariat agricole. On ne peut pas non plus les qualifier de vraiment pauvres. Ils ont ce qu’il faut pour vivre, même si c’est au prix de beaucoup de travail et sans aucune aisance. Les enfants iront à l’école primaire qui donne alors d’excellentes bases pour toute la vie. Mais le milieu est peu cultivé, même fruste.

Nous disions que le monde a commencé à changer. En effet, la vallée de la Galaure est atteinte par la lutte anticléricale qui caractérise une bonne part de la vie de la IIIe République. Au XIXe siècle, l’État ne s’occupait pas, ou s’occupait peu, de l’instruction. Les communes s’adressaient donc souvent à des religieux et à des religieuses qui ne coûtaient pas cher, donnaient une éducation réputée sûre et sérieuse, et enseignaient la foi aux enfants. La IIIe République chasse les religieux et les remplace par des instituteurs formés dans des écoles normales qui sont, selon Marcel Pagnol, des « séminaires d’anticléricalisme ». À Châteauneuf, après le départ des frères et des sœurs, l’école laïque devient un centre de propagande antireligieuse auprès des enfants. Un groupe antichrétien se constitue dans le village et fait pression sur la population. Une loge maçonnique se monte même à Châteauneuf, et contrôle plus ou moins les élections. Marthe Robin verra un jour son catéchisme déchiré par quelqu’un dans une rue du village. Elle racontera en 1961 : « Un jour, j’allais au catéchisme, j’avais sous le bras une édition à couverture brune ; un monsieur de Châteauneuf me dit : “Où vas-tu ?” Bien fièrement, je lui répondis : “Au catéchisme. – Et ça ? désignant mon caté, montre-le moi.” Je lui passai mon caté. Il le prit et le déchira en deux… Mais je me suis tant attachée à ce livre que depuis ce moment-là je l’ai gardé comme ça, déchiré, comme une relique… Je devais avoir sept ou huit ans. » La confiance dans l’Église diminue, la pratique baisse. Les hommes vont moins à la messe, des familles entières décrochent. À Châteauneuf, le nombre des communions pascales tombe de 105 hommes et 200 femmes en 1897 à 37 hommes, 92 femmes et 47 enfants en 1926. Les témoignages des curés sont formels sur la volonté de déchristianiser. Certes, la vie religieuse continue : tous les enfants sont baptisés, on se marie à l’église, il y a peu d’enterrements civils. Mais il y a une crise réelle jusqu’au fond de la campagne.

II. – La venue d’un enfant

À l’époque, les femmes accouchent chez elles. Marthe Robin naît donc dans la ferme de ses parents, le jeudi 13 mars 1902, à 17 heures. Elle est la dernière enfant de ses parents, Joseph et Amélie, qui s’étaient mariés en 1889. Avant elle, il y a donc cinq enfants : Célina, Marie-Gabrielle, Alice-Victorine, Henri-Joseph, Clémence. Le père a la réputation d’un homme affable, gentil, très habile de ses mains, cependant autoritaire, et la mère est une femme souriante et accueillante. Mais il semble bien qu’il y ait eu un moment difficile entre les époux. Amélie Robin aurait eu une aventure avec un ouvrier de ferme employé chez les cousins Robin. Le bruit a couru dans la famille et dans le pays que Marthe n’était pas la fille légitime de son père. Elle-même en aurait été persuadée. Mais, si plusieurs témoignages vont dans le sens d’une conception illégitime de Marthe, ils ne permettent pas d’acquérir une certitude complète sur ce point.

Quoi qu’il en soit, il semble certain que le père a pardonné à sa femme, si aventure il y a eu. Il a reconnu Marthe comme sa fille. Plus encore : il lui témoignera à différentes reprises une affection particulière. La mère de Marthe aimera de même sa fille très réellement, et le prouvera. Marthe parlera de ses parents comme des « deux êtres que je chéris le plus ici-bas ». L’éducation des enfants est alors très stricte. Marthe dira plus tard : « Je n’ai pas été une enfant gâtée. » Mais, si le milieu est fruste, il n’est pas dépourvu de qualités de cœur. Du reste, les parents sont généreux avec les mendiants qui passent, en particulier pendant la guerre de 1914-1918, ils habituent leurs enfants à cette même générosité, et les incitent même à leur donner quelque chose de leur goûter.

Marthe Robin a l’enfance d’une petite fille de la campagne, vivant au rythme des saisons et des travaux des champs, proche de la nature et des bêtes. Dès que les enfants en sont capables, ils aident à de petits travaux. Toute jeunette, en été, elle porte à boire aux hommes qui travaillent à la batteuse. Peu à peu, les enfants apprennent à se débrouiller dans quantité de domaines et à faire des choses utiles avec peu de moyens. La ferme constitue comme une petite entreprise familiale, où chacun a son rôle. Il faut noter que le grand-père Robin, comme c’est l’usage à l’époque, habite la ferme et rend les services qu’il peut (sa femme Thérèse est décédée en 1888). Cependant, la maisonnée est ébranlée, en novembre 1903, par une fièvre typhoïde dont l’origine se trouve dans l’eau malsaine du puits. Quatre personnes sont atteintes. Le grand-père en meurt. Les deux enfants plus fragiles : Clémence, qui a cinq ans, et Marthe, qui a un an, sont davantage malades. Clémence décède le 12 novembre 1903. Marthe est considérée comme perdue. Mais, après deux mois de maladie, elle entame son rétablissement. Elle restera fragile durant toute son enfance.

Bien que fragile, Marthe doit aller à l’école. Les sœurs de Marthe avaient fréquenté l’école libre des filles. Mais celle-ci a été fermée par l’État anticlérical en 1905. Il faut donc aller à l’école publique, au bas du village, dans la vallée, près de la gare, à deux kilomètres. Marthe les parcourt matin et soir dès l’âge de cinq ans. Il y a une côte très raide à monter au retour. À midi, elle mange, dans la maison d’une de ses camarades, le casse-croûte qu’elle apporte avec elle. Elle restera à l’école jusqu’à treize ans, ce qui n’est pas obligatoire à l’époque, et fréquentera le cours complémentaire, qui va plus loin que l’école primaire. Sa scolarité a donc été un peu prolongée, ce qui montre que ses parents estiment qu’elle a des capacités pour étudier. Cependant, elle est souvent malade et ne peut passer son certificat d’études, examen auquel on attache une grande importance à l’époque.

De la façon dont Marthe a vécu l’école, nous ne savons à peu près rien. Elle ne semble pas y avoir été malheureuse, encore moins traumatisée. À l’époque, les enfants sont tenus de près et l’agressivité entre eux est limitée par une stricte surveillance. Les garçons et les filles sont séparés. Marthe paraît être une élève plutôt joyeuse, voire un peu farceuse. Le sens de l’humour l’accompagnera toujours. Certains effets de l’instruction alors reçue se retrouveront sans doute par la suite et constitueront des bases sur lesquelles elle pourra construire. Citons un sens aiguisé de la chronologie historique et de la géographie, l’amour pour les mots justes et précis, une utilisation souple, simple, directe de la langue française. Quand elle quitte l’école, même si son monde intellectuel est limité, il est cependant beaucoup mieux organisé et efficace que celui de la plupart des enfants actuels au même âge.

Marthe a de bonnes relations avec les siens. Henri Robin, le frère, est qualifié de « timide », ce qui peut signifier beaucoup de choses, en particulier une intelligence limitée et une difficulté relationnelle. Peut-être est-il aussi un peu écrasé par la personnalité du père. Il ne sera jamais capable de se situer vraiment. D’où des incidents. Marthe dira plus tard : « J’aimais bien mon frère parce qu’il était timide et sa timidité lui faisait commettre des gaucheries, je le défendais toujours. » Avec ses sœurs, Marthe a des relations excellentes. En 1908, l’aînée, Célina, épouse Claudius Serve et va vivre à Saint-Sorlin. Marthe a l’impression qu’on lui prend sa sœur bien-aimée et réagit mal à ce mariage. Elle a une grande peine. C’est seulement en la voyant heureuse avec son époux qu’elle se console. Elle fera plusieurs séjours chez elle. La seconde fille, Gabrielle, aime un garçon, désire l’épouser, mais tombe enceinte de lui. Les parents du jeune homme s’opposent au mariage. Elle accouche de Gabriel-Raymond en 1914. Le père reconnaît l’enfant, mais meurt à la guerre en 1916. Marthe restera proche de sa sœur et de son neveu. Alice, sa sœur voisine par l’âge, va en classe avec Marthe. Elle se mariera en 1924.

III. – La découverte de la relation avec Dieu

Cependant, chez Marthe Robin, il a commencé à se passer quelque chose d’autre, quelque chose qui va plus loin. Enfant, elle connaissait déjà la prière : « J’ai toujours énormément aimé le Bon Dieu comme petite fille… J’ai toujours énormément prié dans ma vie, dans mon lit et partout. » Mais elle va commencer à connaître Dieu de plus près. Dans un premier temps, cependant, elle ne manifeste rien de particulier par rapport à ses camarades nés à la même époque. Ses parents sont croyants mais ne pratiquent pas. Le père, cependant, fait ses Pâques, ce qui laisse supposer que la maman les fait aussi. Henri, le frère, bien que baptisé, n’est pas allé au catéchisme. Marthe souffrira beaucoup de cette carence spirituelle, et elle dira de sa famille en 1930 : « Ce que je demande surtout, c’est le retour à la foi, aux pratiques religieuses, de mes bons parents. » Le cousin Ferdinand Robin, de la maison voisine, est indifférent au point de vue religieux. Les voisins Achard n’ont pas la foi. Par contre les sœurs Alice et Gabrielle sont fidèles à la messe du dimanche, et Marthe les accompagne certainement.

Marthe suit d’abord le catéchisme à Saint-Bonnet, puisque le hameau des Moïlles dépend de cette paroisse, mais c’est beaucoup plus loin que Châteauneuf et le curé, l’abbé Hippolyte Caillet, finit par accepter que Marthe aille à Châteauneuf où est curé l’abbé Cluze. Celui-ci fait le catéchisme, aidé par sa gouvernante. Marthe est assez gênée quand elle doit réciter ses leçons par cœur, comme on le fait alors. Pourquoi ? Elle manifestera toujours une mémoire exceptionnelle. Mais elle n’aimera pas beaucoup la manière dont la foi catholique est présentée dans ce texte extrêmement moralisant et culpabilisant. Elle dira plus tard : « Il n’y a pas d’amour dans ce catéchisme », ce qui est exactement vrai. Le catéchisme a l’avantage d’être précis et assez complet, mais il n’est traversé par aucun souffle spirituel perceptible et la religion est présentée sous une forme étriquée. Or c’est d’une expérience de Dieu dont Marthe a besoin. Celle-ci ne tarde pas à se produire.

En effet, Marthe fait sa première communion « privée » le 15 août 1912, avec un camarade. Elle la fait en retard, parce qu’elle avait la rougeole le jour prévu pour la cérémonie. Se passe alors le premier contact avec Dieu : « Je crois que ma communion privée a été une prise de possession de Notre Seigneur. Je crois que déjà il s’est emparé de moi à ce moment-là. Ma communion privée a été quelque chose de très doux. » À l’époque, on remettait aux enfants un chapelet. Marthe n’en a certainement pas reçu un auparavant dans sa famille. Elle prend l’habitude de le réciter : « Quand j’étais petite, que j’allais au village faire les commissions, j’avais toujours mon chapelet dans ma poche et, en route, je le disais. » La communion solennelle a lieu le 21 mai 1914. Il semble bien que Marthe a alors un réel désir de la communion et que le dimanche, quand elle garde les bêtes, elle s’arrange parfois pour aller tout de même recevoir l’Eucharistie. Elle a déjà une intimité avec Dieu et elle est capable de voir la marque de son action dans son environnement : « Ces désirs de la prière que j’avais parfois étaient certainement quelque chose que lui-même faisait en moi. Dès qu’il y avait moins de délicatesse de ma part, il me rappelait à lui par ce désir et c’était comme de l’intimité avec le Bon Dieu. Je crois que je sentais le Bon Dieu : c’était plus que de la prière. D’ailleurs je le trouvais partout, dans la nature qui m’aidait beaucoup à le voir à travers elle, petite fille déjà. Je le trouvais dans le prochain, et dans les prêtres en particulier. Sa personne 1 m’incitait à la prière sans que l’on ne me dise rien : la vue des prêtres m’a toujours émue. Pourquoi ? Je ne devais pas comprendre. Qu’est-ce que je savais de plus que les autres ? J’aimais beaucoup les malades, et j’aurais franchi monts et vaux si l’on m’avait laissée faire, pour aller voir un malade, non pour le soigner, mais pour l’aimer. »

Quand elle quitte l’école en 1915, Marthe aide à la ferme familiale. Elle apprend les mille métiers que les femmes de la campagne peuvent accomplir, par exemple les soins aux animaux. Elle est ainsi chargée de garder et de traire les chèvres. Elle conservera toujours l’amour des bêtes. Elle apprend aussi à faire la cuisine. Elle apprend à broder. Les belles broderies faites à la campagne sont un moyen de gagner de l’argent, d’occuper les temps morts des travaux ruraux pendant l’hiver. C’est aussi une manière d’exprimer quelque chose de soi, d’accomplir une œuvre de beauté. Marthe devient d’une grande habileté dans ce domaine, qui exerce les doigts d’une manière particulièrement précise. Elle ne quitte plus son dé à coudre.

L’entraide fonctionne fortement dans le monde rural. Marthe descend au village faire les commissions. Sa sœur Gabrielle est couturière. Marthe porte aux clientes les robes confectionnées par celle-ci. Le mari de sa sœur Célina, devenue Mme Serve, est parti à la guerre. C’est la femme, avec deux petits enfants, dont un bébé, qui doit travailler aux champs. Marthe passe six mois chez elle, dans l’hiver 1915-1916, à l’occasion de la naissance du second enfant. Elle y retournera l’année suivante. Elle tient la maison. « J’ai souvent fait la cuisine avec Robert sur les bras », dira-t-elle plus tard.

Puis elle a eu une période de relative tiédeur : « J’ai été tiède pendant quelque temps, vers l’âge de quatorze ans, mais ça n’a pas duré. » Elle est revenue très vite à la foi de son enfance. Aussi Marthe, au moment où sa personnalité se constitue, apparaît-elle comme une fille intelligente, joyeuse, ouverte à l’avenir, serviable, volontiers taquine, ce que révèle le sens de l’humour et un contact agréable avec les personnes. Elle a du caractère. Plus petite, il lui arrivait de taper du pied dans ses colères. Elle est craintive de nature, et elle n’aime pas faire de longues courses seule pour aller chercher des ficelles jusqu’à Saint-Bonnet pour la culture du tabac, mais elle y va cependant. Elle a appris à se vaincre et à obéir. C’est une petite paysanne saine et pieuse, comme il y en a sans doute beaucoup dans la France d’alors.

Chapitre IIL’irruption de la maladieet les préparations de Dieu

(1918-1928)

L’existence de beaucoup d’hommes a été bousculée un jour par une maladie grave. Il y a eu la vie d’avant et la vie d’après. Il a fallu s’adapter, physiquement, psychologiquement, socialement, à une autre manière d’être. Beaucoup ne l’ont pas pu ou ne l’ont fait que partiellement. Ou bien encore certaines dimensions, comme le spirituel, n’ont pas été intégrées. L’entrée dans la maladie suppose de toute manière un cheminement qui passe par des avancées et des reculs, des révoltes et des acceptations. C’est tout un monde ! C’est dans ce monde que Marthe Robin adolescente entre en 1918.

I. – Les manifestations de la maladie

1. – Les symptômes

Durant l’été de 1918, Marthe Robin n’est pas bien. Elle souffre de maux de tête, de fièvres, de douleurs oculaires, de vomissements. Dans une grande ville, elle aurait été soignée. Dans un hameau isolé de la campagne, on prend sur soi et on espère que cela va passer. Mais, le 1er décembre 1918, se produit le premier grand événement de la maladie : « Avant midi, je m’abattis sur le sol et j’étais très malade, demandant un docteur à grands cris. » Cela se passe dans la cuisine de la ferme.

L’affaire paraît très sérieuse, et la famille fait son devoir. Marthe est examinée par les docteurs Pangon et Allemand, de Saint-Vallier, commune située à une quinzaine de kilomètres de là. Ils pensent à une tumeur cérébrale. La situation s’aggrave vite. Marthe tombe dans un coma qui dure quatre jours. On la juge perdue et elle reçoit le sacrement des malades. Elle sort cependant de cette phase aiguë et se rétablit un peu pendant quelques semaines. Mais de nouveau la maladie progresse, si bien que, pendant vingt-sept mois, elle connaît une sorte d’état léthargique. Dans la famille, faute de mieux, on parle de « maladie du sommeil ». Marthe est couchée, elle ne supporte pas la lumière, aussi la chambre est-elle plongée dans le noir. Elle a même un bandeau sur le front. Elle est paralysée d’un côté. Elle souffre énormément, jour et nuit. Sa nièce Marcelle écrit : « Marthe était dans sa chambre au noir, du côté de la cuisine, elle criait. Je l’entends crier toujours, tellement qu’elle souffrait, la pauvre. On n’osait pas aller près de son lit tellement elle criait, la pauvre, et puis, jour et nuit, elle souffrait. » Elle dit : « Tu me plongerais dans ta lessive bouillante, je ne souffrirais pas davantage. » À cette époque, on a peu de chose pour soulager la douleur. Il n’y a pas du reste de Sécurité sociale. Comment paierait-on un traitement prolongé ou un séjour à l’hôpital ? La famille est très angoissée. Henri est alors à l’armée. Entre le 15 mai 1918 et le 2 juin 1919, il adresse une cinquantaine de cartes postales aux siens. Il y est question 29 fois de la santé de Marthe.

En juillet 1919, la maladie s’aggrave encore : contractures musculaires, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles de la vue jusqu’à la perte de la vision pendant quelques mois. On essaie de l’aider comme on peut. On lui fait des piqûres, on lui fait sucer un peu de chocolat, considéré alors comme un médicament, car on a beaucoup de mal à l’alimenter, bien qu’elle puisse absorber du liquide. Elle n’est pas complètement inconsciente. Un jour que sa sœur Alice s’approche d’elle, elle lui dit tout bas : « Je sens quand c’est toi. » À certaines périodes, elle parle un peu mieux.

En avril-mai 1921, on assiste à une période de rémission. Marthe recommence à marcher. Elle retrouve la vision, seule une myopie demeure. On pourrait croire à une guérison, mais la maladie reprend en novembre 1921. De nouveau, les jambes se paralysent et à cela s’associent des douleurs dans le dos. Puis une nouvelle fois, la locomotion redevient possible, bien que les jambes soient gonflées et douloureuses. Dès que Marthe Robin a retrouvé l’usage de ses jambes, elle va dans plusieurs lieux de pèlerinage. Pendant l’été 1921, elle se rend à Notre-Dame de Chatenay, près de Lens-Lestang et à Notre-Dame de Bonnecombe, près d’Hauterives.

1922 est une période plus paisible, où Marthe recommence à travailler à la ferme. Une de ses amies déclare : « Marthe brodait pour se faire de l’argent pour les médicaments, pour se soulager… Mlle Caillet lui fournissait du travail de broderie. Le travail de Marthe Robin était bien mieux fait que celui des autres. » Pour un travail délicat, la cliente demandait : « Vous le donnerez à faire à votre petite infirme. » « J’ai vu Marthe debout, elle gardait ses vaches, c’était pas très loin de sa maison… Elle était habillée sobrement, en noir. » Une autre amie, Mme Bonnet, dit : « Elle était très adroite et travaillait très bien, elle ne voulait pas être à la charge de ses parents. » Tous les jeudis, elle va se faire faire des piqûres à Saint-Vallier, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de transport puisqu’elle est obligée d’y aller en train alors qu’elle ne peut marcher que difficilement jusqu’à la gare. Aussi son père l’y descend-il, quand il en a la possibilité, en carriole.

En octobre 1923, elle fait une cure de bains résineux à Saint-Péray, en Ardèche. Elle décrit avec humour à sa nièce la manière dont on la fait transpirer : « On nous enfourne bien au frais… et on doit rester là, une demi-heure, bien sage, transformé en fontaine. Tu vois, ma chérie, ce n’est pas le rêve, mais quand c’est pour guérir, le mal est bien plus affreux. » Elle lui écrit un peu plus tard : « Je te dirai que j’ai pris aujourd’hui ma huitième cuite, je pense que je serai bientôt à point. » Elle est proche de sa famille et, attendant le mariage de sa sœur Alice, elle écrit à son oncle : « Ce jour-là nous irons danser, oncle, je vous retiens, ne l’oubliez pas, mettez-vous-le bien dans la tête. » Elle a donc une espérance de guérison pour l’avenir, et même pour un avenir proche.

Malheureusement, ces espoirs ne se réalisent pas. Gisèle Boutteville, qui fait sa connaissance en 1924, dit en 1926 : « Quel changement en elle… elle avait été très malade, paralysée partiellement même, je crois, et c’est dans son fauteuil placé derrière la fenêtre de la cuisine, les volets à demi fermés déjà, craignant la lumière… » Son neveu Raymond Gaillard disait de son côté : « Son père, M. Robin, la portait pour s’y asseoir [sur le fauteuil]. Marthe lisait, cousait, brodait. Il fallait l’aider à se lever et à marcher au prix de souffrances inouïes pour aller s’asseoir devant l’horloge pour prendre les repas à table. » Raymond Gaillard, à cette vue, « en avait l’appétit coupé ». En juin 1926, elle écrit : « Je suis de plus en plus patraque. » Elle continue cependant à broder. En septembre 1926, elle dit : « Du travail de couture, plus je pourrai en faire, mieux cela vaudra pour moi et pour les miens ; et aussi pour mon état moral car le courage est souvent bien au fin 2 … j’ai travaillé et je travaille un peu malgré que mes mains voudraient souvent bien trembler. » En mars 1927, elle dit : « Ma santé est toujours précaire, ma tête toujours si douloureuse me chagrine beaucoup. » En juillet 1927, écrivant au pharmacien de Saint-Vallier, elle décrit la situation de manière plus précise : « Dans votre dernière lettre, Monsieur, vous me demandez où en est ma santé ; je vous dirai toujours la même. Je me lève (ou plutôt l’on me lève) chaque jour vers les dix ou onze heures où l’on me met dans mon fauteuil d’où je ne bouge plus jusqu’à l’heure du coucher qui ne se fait pas sans larme malgré mon assiduité aux comprimés ou cachets. Mes nuits sont en général mauvaises, plus il fait chaud plus je souffre, je crois, quoique cet hiver a été rude pour moi, ayant eu une très longue et douloureuse crise de rhumatisme générale qui m’a tenue très longtemps sans pouvoir bouger de mon lit. »

En octobre 1927, une nouvelle crise survient, caractérisée par des douleurs très vives dans l’estomac et une hémorragie digestive. Le docteur diagnostique une tumeur probable. Très vite il semble qu’il n’y ait plus rien à faire. On donne de nouveau à Marthe le sacrement des malades, elle entre en agonie, et demeure dans une sorte de coma trois semaines durant, sans pouvoir rien absorber. Cependant, une fois encore, elle émerge de la crise.

Mais elle a été très touchée. Elle ne récupère pas vraiment. À partir de mai 1928, elle ne se relèvera pas. La paralysie des membres inférieurs ne reculera plus. Les jambes se replient progressivement sous elle. Elle souffre en permanence. On lui donne les calmants que l’on peut : on lui prescrit des suppositoires à la morphine et à la belladone, on lui fait prendre de l’eau chloroformée : « Tout cela diminuait les souffrances, qui pourtant étaient terribles », écrit-elle. « Je souffre encore presque constamment et ne trouve du bien que dans les calmants en vidant des tubes [d’aspirine]. » Elle est malmenée par les rhumatismes et par des maux d’estomac, si bien qu’elle en pousse parfois des cris de douleur. Elle se force à manger un peu malgré de fréquents vomissements. Elle a des maux de tête, en dépit de la demi-obscurité de la chambre.

2. – Une interprétation médicale

Il est toujours difficile de porter un diagnostic sur un malade que l’on ne peut pas examiner. Cependant, si l’on rassemble les documents divers témoignant de la maladie de Marthe, on s’aperçoit que ceux-ci sont assez consistants et s’étendent sur une longue période. Du reste, il a été procédé en 1942 à un examen de Marthe par deux médecins de Lyon, et cet examen a été fait avec les méthodes les plus sérieuses que l’on connaissait à l’époque. Il apporte donc des informations utiles que l’on peut contrôler avec les autres sources.

Il semble donc que l’on puisse dire quelque chose de la maladie de Marthe Robin. D’abord, il ne faudrait pas la ramener à des phénomènes mystiques, ce qui établirait une confusion complète et rendrait incompréhensible son itinéraire. Les phénomènes mystiques, on le verra plus loin, se sont produits chez une personne malade, mais ils ne « remplacent pas » la maladie. Marthe Robin, par exemple, n’a pas eu une extase de vingt-sept mois, comme cela a été dit parfois. Elle a bel et bien été malade durant cette période, avec des phases de léthargie. Il est essentiel, d’ores et déjà, de bien établir et séparer les plans.

Sans entrer dans le vocabulaire médical et les discussions de spécialistes, il apparaît que Marthe Robin a été atteinte d’une encéphalite, probablement sous la forme de la maladie de Von Economo, c’est-à-dire d’une affection inflammatoire des centres