Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Satyr Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

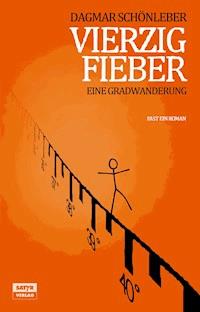

"Guten Tag, mein Name ist Charlotte Niesguth, ich bin unter vierzig und sehe dem Ende entgegen." Pubertierende Teenager, tanzwütige Senioren, persönlich adressierte Treppenlift-Reklame. Plötzlich stürzt das Alter von allen Seiten auf Charlotte Niesguth zu. Dabei ist sie doch erst Ende dreißig und hatte mit dem Älterwerden keine Probleme. Dachte sie. Mit einem Mal tun sich für Charlotte ganz neue Fragen auf: Was passiert, wenn man seine Schuhgröße überholt? Bis wann wird man älter, und ab wann ist man alt? Und wer merkt's zuerst? Kinderlos in der Patchworkfamilie, selbstständig als Mädchen für alles und unverheiratet in einer festen Beziehung stolpert Charlotte durch ihr Leben zwischen Postpubertät und Altersstarrsinn. Die Kölner Kabarettistin und Autorin Dagmar Schönleber begibt sich in ihrem episodischen Roman auf eine unterhaltsame Gratwanderung zwischen jung und alt, Komik und Melancholie, Dope und Doppelherz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dagmar Schönleber

VIERZIG FIEBER

DAGMARSCHÖNLEBER

VIERZIGFIEBER

EINE GRADWANDERUNG

FAST EIN ROMAN

1. Auflage März 2014

© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2014www.satyr-verlag.de

Cover: Sarah Bosetti (www.sarahbosetti.com)

E-Book-Ausgabe

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de

Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.

ISBN: 978-3-944035-33-8

noch 334 Tage

VIELLEICHT SIND'S JA DOCHNUR DIE HORMONE (1)

ODER: WARUM ALLES BEGANN

Mein Name ist Charlotte Niesguth, ich bin unter vierzig und sehe dem Ende entgegen. Nicht meinem persönlichen Ende, sondern dem Ende der Dreißigerjahre. Meiner Dreißigerjahre, nix von wegen Hitler oder so. Und nein, keine Angst, ich bin auch nicht in der Midlife-Crisis, die ich durch Makramee-Kurse an der Volkshochschule und peinliche Auftritte mit selbst verfasster melancholischer Lyrik zu überwinden versuche. Noch nicht jedenfalls.

Bis vor Kurzem habe ich auch nicht im Traum daran gedacht, über mein Alter nachzudenken, warum auch? Ich bin wenig von Tod und Krankheit umgeben, ich lebe die meiste Zeit in einer ziemlich egozentrischen, undramatischen Happywelt, in der die größte Katastrophe darin besteht, dass jemand seine Ägyptenreise canceln muss, weil dort Bürgerkrieg herrscht.

Ich habe nie etwas durch meinen Geburtskanal gepresst, ich hatte es nie ernsthaft vor und möchte es ganz bestimmt nicht nachholen. Ich vermisse weder das Gefühl, das eigene Kind im Arm zu halten, noch die Erfahrung einer Schwangerschaft. Ich heule schon, wenn ich mir den kleinen Zeh am Türrahmen stoße, da muss ich echt kein Kind zur Welt bringen. Ich musste nie länger als drei Monate aufs Rauchen oder Trinken verzichten und bin dafür sehr dankbar. Wenn ich mal nichts Besseres zu tun habe, bewundere ich Mütter und auch Väter für ihre Fähigkeit zur Selbstaufgabe zugunsten eines Kleinkindes, für ihre Disziplin, ihr Durchhaltevermögen, aber meistens habe ich etwas Besseres zu tun. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Darum habe ich auch keine Katzen oder Hunde, denn auf die muss man genauso aufpassen (Katzen und Hunde sind das Methadon der Kinderlosen!). Ich habe meinen Freund, Marcus, der über weite Strecken sehr gut für sich selbst sorgen kann und noch weitere liebenswerte Eigenschaften in sich vereint, zum Beispiel eine hohe Attraktivität bei geringem Aufwand für dieselbe. Das erweist sich als ungemein vorteilhaft bei der Badezimmeraufenthaltszeit, wenn man zusammenlebt. Wir sind beide mehr oder weniger zufällig in Köln gelandet und dort geblieben, er aus beruflichen Gründen, ich aus Bequemlichkeit. Marcus schuftet in einem gut bezahlten, festen Job und ist ein solider, bodenständiger Freigeist, solange ihm niemand Jägermeister in die Hand drückt. Er hat ein Herz für Albernheiten und wenig Sinn für Selbstmitleid. Außerdem möchte er genau wie ich keine Kinder, denn er hat schon welche.

Auf diese Weise bin ich also vor sieben Jahren trotzdem an zwei Kinder geraten, zwar nur in Teilzeit, dafür aber Zwillinge, Mona und Lisa. Das wäre natürlich eigentlich direkt ein Trennungsgrund gewesen. Nicht die Kinder an sich, sondern die Erkenntnis, dass ein Mensch, der zwei unschuldigen jungen Wesen solche Namen verpasst, eine eher befremdliche Art von hinterhältigem Humor haben muss, die einen im Zweifelsfall auch selbst treffen könnte. Aber ehrlich gesagt ist das ein Charakterzug, den ich an Marcus sehr schätze. Und lieber Mona und Lisa als Hanni und Nanni. Zum Glück sind sie zweieiig und somit auch für Laien wie mich leicht zu unterscheiden. Als ich sie zum ersten Mal sah, waren sie sechs Jahre alt und sprachen nicht viel. Das war eine schöne Zeit, nach der ich mich manchmal sehne, denn mittlerweile plappern sie wie die Niagarafälle und schlagen mich mit Argumenten, die ich ihnen über die Jahre selbst beigebracht habe. Das ist so, als ob sich dein Spiegelbild morgens plötzlich selbst schminkt, anschließend besser aussieht als du, dir den Stinkefinger zeigt und dich mit Zahnbürste im Mund allein dastehen lässt. Zum Glück haben sie eine Art eigenes Leben, eine Erstfamilie und eine Mutter, und darüber sind alle sehr froh, ich vielleicht am meisten.

Und auch wenn das jetzt überraschend klingen mag: Ich kann Kinder gut leiden. Wirklich. Kinder sind cool, ehrlich, lustig, und weil es nicht meine sind, kann ich mich von ihnen distanzieren, sobald ich das nicht mehr so sehe.

Was man sehr schonungslos vor Augen gehalten bekommt, wenn in der eigenen Umlaufbahn Kinder kreisen, ist das eigene Altern und dessen zunehmende Geschwindigkeit. Eben lag der kleine Leon noch mit Milchfläschchen im Strampelanzug in Muttis Armen und nur einen Wimpernschlag später schon als Teenager auf dem Schützenfest unter der Theke, mit einer auf zwanzig hochgeschminkten Vierzehnjährigen im Arm und Jägermeisterfläschchen im Anschlag, während man selbst den Eindruck hat, in der Zwischenzeit nur mal kurz zum Briefkasten gewesen zu sein.

Die Zeit ist eine merkwürdige Veranstaltung: Sie vergeht, man spürt es auch, doch irgendwie kommt der Kopf nicht hinterher. Das ist wie ein Langstreckenflug von Paderborn nach Phnom Penh: Man fliegt in der Einöde los, guckt auf dem Weg ein paar mittelgute Filme zur Ablenkung oder liest im Reiseführer Kambodscha, während man gar nicht richtig mitkriegt, was man alles überfliegt, und findet sich plötzlich mit Jetlag Heuschrecken essend in einem völlig anderen Kulturkreis wieder, während man noch den Geschmack von Paderborner Landbrot auf der Zunge hat.

Komischerweise hatte ich nie Schwierigkeiten, mir mich selbst als Oma vorzustellen. Ich wäre klein (also genauso groß wie jetzt), hätte rosige Apfelbäckchen (die ich noch nie hatte, keine Ahnung, wo die plötzlich herkommen sollen), wäre fröhlich und würde den ganzen Tag meine Nachbarinnen und Nachbarn, Enkelkinder (Kinder hatte ich nie auf dem Plan, Enkel schon!) und frei laufende Tiere auf ein Stück selbst gemachten Apfelkuchen einladen und zur eigenen Unterhaltung mit achtzig beginnen, Heroin zu rauchen. Ein großartiger Ausblick.

Die Zeit davor allerdings war für mich immer eine große Nebelbank, mal grau, mal rosa, aber immer undurchdringlich.

Mit zwölf stellte ich mir mein Leben mit dreißig ungefähr so vor: Ich würde in einem coolen Bauernhaus mit mindestens drei Pferden, einem Esel und diversem Kleinvieh wie Hunden, Katzen und Hühnern wohnen, am besten gleich auf ’nem Reiterhof. Ich hätte irgendeinen Beruf, der mir nebensächlich schien, solange er genug Geld für das coole Haus oder den Reiterhof abwürfe, oder aber ich wäre direkt Reitlehrerin. Wahrscheinlich hätte ich ein paar Kinder, weil man die als ältere Frau eben so hat, die auch vielleicht ab und zu auf meinen Pferden reiten dürften. Es sollte sich dabei unbedingt um einen Friesenwallach namens »Blackjack«, eine Haflingerstute (»Sternchen«) und irgendeinen Falben, den ich »Peter« zu nennen gedachte, handeln. Über die Namen und Geschlechter meiner Kinder hatte ich mir übrigens keine Gedanken gemacht, geschweige denn über meinen Mann oder zumindest den Vater der wohl anfallenden Kinder. Ich zog Ralph Macchio (Karate Kid, aus den Achtzigern, erinnern Sie sich?) in Betracht, allerdings nur so lange, bis mein ohnehin nur flüchtiges Interesse für Kampfsportkino dem für Rock- und Popmusik wich, und favorisierte von da an alle Tänzer aus Fame.

Wie mein Leben mit vierzig aussehen sollte, konnte ich mir damals noch gar nicht ausmalen, denn dann wäre ich fast so alt wie meine Mutter zu dem damaligen Zeitpunkt, und das sprengte meine Vorstellungskraft. Es erschien mir ungefähr so wahrscheinlich, dass ich mal so alt wie meine Mutter werden könnte, wie dass ich meine eigene Oma würde.

Mit fünfzehn waren die Pferde in meiner zukünftigen Lebenswelt immer noch aktuell, jedoch waren meine eigenen Kinder deutlich in den Hintergrund gerückt. Kein Wunder, ich pubertierte und war überzeugt, dass die ganze Welt kein lebenswerter Ort wäre (außer für Pferde), und erst recht wollte ich mich selbst niemals mit pubertierenden Teenies strafen. Überhaupt hatte eine vernünftige Dreißigjährige in meiner alternativmusikgeprägten Fantasie sowieso schon mit siebenundzwanzig zu sterben oder aber zumindest geistig niemals älter als siebenundzwanzig zu werden. Dass mein Körper altert, kam für mich gar nicht infrage beziehungsweise beunruhigte mich nicht aufgrund des erfrischenden Desinteresses, das Teenager allem entgegenbringen, was sie nicht im aktuellen Moment betrifft.

Ab da bin ich einfach älter geworden, ohne mir weitere Gedanken über eine ferne, aber doch immer näher kommende Zukunft zu machen. Geld verdienen, über die Runden kommen, Beziehungen anfangen, Beziehungen aufgeben und zwischendurch mal Denkblasen wie »In das Land möchte ich auch mal fahren« oder »Irgendwann habe ich auch mal einen richtigen Job, in dem ich lange Zeit glücklich bin«, die man unter dem Motto »Wenn ich mal groß bin …« zusammenfassen könnte. »Wenn ich mal groß bin, dann haue ich allen Arschlöchern, die mich grundlos anblaffen, voll auf die Fresse«, sagte ich zu meiner Freundin Josie. Das war letztes Jahr, ich war achtunddreißig.

Die letzte Geburtstagsparty, die ich groß gefeiert habe, war an meinem Fünfunddreißigsten. Sie war so, wie eine zünftige Party sein sollte: Irgendwann haben Ollis Haare gebrannt, Andrea ist beim Tanzen die Treppe heruntergefallen, woraufhin zwei andere einen solchen Lachanfall bekommen haben, dass die Küchenbank zusammenbrach. Der Verstärker ist durchgeknallt, die Bullen kamen und gingen auch wieder, jemand hat noch ein Paar Boxen gefunden und an den Rechner angeschlossen, und an den Rest kann sich wegen des selbst gebrannten Schnapses, den irgendwer mitgebracht hatte, niemand mehr erinnern. Es ist kein Paar auseinandergegangen, aber es haben sich zwei neue gefunden, wenn auch eines nur bis zu dem Zeitpunkt, als beide wieder völlig nüchtern waren, also nach drei Tagen.

Vor vier Wochen bin ich neununddreißig geworden, in elf Monaten habe ich meine Schuhgröße überholt. Ich bin älter geworden, als ich mir je vorgestellt habe, und weiß gar nicht, was das bedeutet. Wie ist man denn so mit vierzig? Was macht man da? Was braucht man so? Wie sollte man nach Ansicht der Gesellschaft sein? Und trifft das auch auf mich zu?

Diese Fragen tauchten nach einer sehr irritierenden »Party« einer bis dahin guten Bekannten auf.

Ulrike ist vierzig geworden und lud zu sich ein, allerdings erst Wochen später, da sie »dem Ereignis nicht so große Bedeutung« beimesse. Ulrike war in meinen Augen immer eine jung gebliebene, sportliche, alternativ angehauchte Frau, die in ihrer Freizeit gerne las, Musik hörte, reiste und in einer leitenden Stelle der offenen Jugendarbeit tätig war, also an den teilweise offenen Pulsadern der nächsten Generation. Ich kenne Ulrike noch aus der Zeit, als ich selbst mit »irgendwas Sozialem« Geld verdient habe, bis mir das zu asozial wurde.

Ich verstehe genug von Photoshop und Grafikprogrammen, dass ich ulkige Plakate zusammenschustern kann, aber ich bin keine Grafikerin. Ich kann ganz gut Aufträge erfüllen, aber mir schlecht eigene ausdenken. Darum arbeite ich seit zwölf Jahren als freiberufliches »Mädchen für alles«, vom Hausputz über Grafik, Catering und Alltagsdienstleistungen (nein, nichts Sexuelles, auch wenn manch einem das zu Hause manchmal als Dienstleistung vorkommen mag) wie Schreibarbeiten, Einkäufe, Organisation von Festen bis hin zur Seniorenunterhaltung, und ja, ich kann davon leben. Legal. Mit Gewerbeschein und allem Drum und Dran. Ich glaube, das nennt man »aus vielen Talentansätzen irgendetwas Sinnvolles machen«. Man könnte auch sagen, dass ich vielfältig begabt bin, aber nichts so richtig kann. Weil mir schnell langweilig wird, halte ich keine Begabung bis zur Perfektion durch. Mittlerweile habe ich Stammkundschaft, aber auch immer wieder einmalige Einsätze, und bei Letzteren ist es echt von Vorteil, in einer recht anonymen Großstadt zu … na ja, nennen wir es »praktizieren«. Ich würde sagen, meine Einfrau-Firma »Sachen machen« hat sich bei einem überschaubaren Kundenkreis zu einer festen Größe entwickelt. Wie so manche Dinge in meinem Leben ist dieses Berufsbild eher zufällig entstanden, aus einer produktiven Mischung aus Faulheit und Mangel an besseren Ideen, aber ich komme gut damit klar, weil ich mich dabei freier fühle, als wenn ich mich von einem Minijob zum nächsten hangeln müsste. Wenn man mich also fragen würde, ob ich mich bisher in meinem Leben eher für Kinder oder Karriere entschieden hätte, antwortete ich mit einem ganz klaren »Für’s oder!«, wahrscheinlicher aber würde ich den Fragesteller anherrschen, was das denn für eine blöde, eindimensionale Fragestellung sei und ob er in seiner kleinbürgerlichen Bullerbü-Welt nicht auch Platz für alternative Lebensmodelle hätte. Wenn er dann gedemütigt weitergezogen wäre, würde ich mich umdrehen und weinen, weil sich das »weder – noch« manchmal irgendwie gescheitert anfühlt, aber zurück zu Ulrike:

Marcus und ich betreten Ulrikes Wohnung, nicht ohne vorher die Schuhe ausziehen zu müssen. Ulrike und ihr Mann Joachim haben neues Parkett verlegt, das will geschont werden, zumal sie auch so viel Ärger mit den Handwerkern hatten. »Wir hatten ja nur Ärger mit den Handwerkern«, erklärt Joachim, noch bevor wir den Flur durchquert haben. Im Laufe des Abends hören wir noch die Abwandlungen »Mit Handwerkern hat man ja nur Ärger«, »Es ist so schwierig, ordentliche Handwerker zu finden«, »Immer musste dahinter stehen und überprüfen, bei den Handwerkern« und »Das nächste Mal holen wir uns auch ein paar Polen, mit den deutschen Handwerkern hat man ja nur Ärger!«. Ich erinnere mich, dass Ulrike vor einigen Jahren betrunken auf einer Party eine Lobrede auf ihren selbst verlegten Linoleumboden im Wohnzimmer grölte, weil man auf diesen sowohl kleckern als auch kotzen, mit High Heels drüber steppen oder mit dicken Wollsocken schlittern könnte, ohne dass sich bleibende Schäden zeigen täten. »Llliebes Lllinolleum, Du bisserallaallabeste!«, schnäuzte sie noch, stützte sich auf dem Rand der Bowleschüssel ab, die einen Salto schlug, zwei Gläser mitriss, welche zersprangen und dann bewiesen, dass, wenn man oft genug mit Doc Martens über Scherben läuft, auch ein Linoleumboden nicht mehr wie neu aussieht.

»Auf Parkett wär das teurer geworden«, denke ich, während ich Ulrike auf Socken an modernen Kunstdrucken vorbei in die Küche folge, in der zum Glück noch alles wie früher aussieht. Gemütlich. Aus dem Wohnzimmer tönt mittellaut Musik, irgendein Remix eines noch ziemlich aktuellen Radiohits. Das habe ich noch nie verstanden: Warum gibt es neuerdings mehrere Versionen von ein und demselben Scheißlied? Mies gesampelt mit nervtötendem Discobeat darunter, nur noch getoppt durch das leiernde Gejodel irgendeiner seelenlosen Pseudo-R’n’B-Schlampe? Und warum macht hier auf der Party niemand das Radio aus?

Aber es ist gar kein Radio. »Das ist die neue CD von … (fügen Sie hier eine nichtssagende Musikformation Ihrer Wahl ein, ich kann mir die Namen so schlecht merken!), die ist echt gut, kennste schon?«, fragt Ulrike und deutet mit dem Kopf in Richtung der bemitleidenswerten Lautsprecherbox. »Bist du bekloppt?«, fragt Marcus zurück und offenbart einmal mehr eine seiner Charakterstärken: eine präzise Zusammenfassung des mutmaßlichen geistigen Zustandes seines Gegenübers, aber so charmant als Frage formuliert, dass das Gegenüber sie nicht als Zuschreibung und Wertung empfindet. Im Subtext sind allerdings die Aberkennung sämtlicher ästhetischer Urteilsfähigkeit und die eventuelle Aufkündigung der Freundschaft enthalten. Ulrike zeigt sich unbeeindruckt: »Doch, die haben viel mehr drauf, als man so denkt, wenn man die nur im Radio hört. Man muss ja auch mal mit der Zeit gehen, damit man up to date bleibt!«

»Muss man nicht«, denke ich, denn ich fühle mich beim Hören meiner Ramones-Platten wesentlich jünger und wilder als beim Erleiden der deutschen Radio-Top-Ten, was wahrscheinlich bedeutet, dass ich 1.) auch nicht mehr ganz jung bin und 2.) starrsinnig werde. Ich komme allerdings nicht mehr dazu, meine Meinung zum Thema Musik laut zu offenbaren, denn Joachim schiebt uns ins Wohnzimmer, weshalb ich nur Marcus angucke und wir zeitgleich mit den Augen rollen. Seit wann finden gute Partys im Wohnzimmer statt? Die Küche ist die Brutstätte jeder guten Party. Da darf man rauchen, essen, und da steht der Kühlschrank mit den kalten Getränken. Also warum Wohnzimmer?!

Weil es keine gute Party wird.

Das merke ich sofort, denn ungefähr fünfzehn Menschen stehen oder sitzen im großzügigen Wohnzimmer verteilt, das von einer gigantischen Sitzecke beherrscht wird. Hier verstehe ich den Begriff »Wohnlandschaft« zum ersten Mal: Das Sofa ist so groß, dass man darauf wahrscheinlich verschiedene Klimazonen erleben kann. Es ist auf einen gigantischen Flachbildschirm ausgerichtet. »Geil, ’ne? Der ist 3D-fähig, integriertes W-Lan und so, da geht die Post ab«, grinst Joachim, und ich sehe, dass Marcus nickt, weil er in Gedanken einen Vergleich zu unserem Röhrenfernseher aus der Jungsteinzeit zieht, den wir von seiner Oma geerbt haben und dessen Bildqualität langsam zu wünschen übrig lässt. Ehrlich gesagt erkennt man bei einem Fußballspiel kaum noch den Ball, weshalb wir immer woanders gucken müssen. Schade, denn ich liege gerne zu Hause auf dem Sofa, aber wir besitzen ja auch keine Wohnlandschaft. Ein bisschen neidisch bin ich auch, merke ich.

Nach der unsäglichen CD dieser »Man muss am Puls der Zeit bleiben«-Band macht Joachim seinen Rechner an und lässt im Hintergrund einen wilden Mix der letzten vier Jahrzehnte laufen, es sind sehr schöne Lieder dabei, aber getanzt wird nicht. Ulrike trinkt Bier, Joachim Wein, aber keiner zu viel. Die Themen spreizen sich von Fußball und Arbeit über die aktuelle politische Lage hin zu Kochrezepten, Krankheiten und »was die oder der jetzt so macht«. Es ist nicht richtig langweilig, aber ich frage mich, über was wir früher so geredet haben. Ich gehe auf den Balkon, um zu rauchen. Ulrike kommt nichtrauchend neben mich: »Hey, ich hab die Angelique getroffen, weißt du noch, diese Jugendliche, die ich mal betreut habe, die ist jetzt auch schon Ende zwanzig, Wahnsinn, oder? Die hat zwei Kinder von zwei Vätern, aber sieht ganz gut aus. Aber dann hatte sie ihren neuen Freund dabei, und das war auch wieder so ein Typ … das geht nicht gut. Weißte, der ist so an den Unterarmen tätowiert, das ist doch schon … der kann doch keinen anständigen Job haben.«

Bitte?! Ich überlege, ob ich mich verhört haben könnte. Ulrike ist ja auch schon sehr lange in ihrem Job und ist doch »voll am Puls der Zeit«, sie hat mit vielerlei Arten von Menschen zu tun, woher kommt denn jetzt dieser stockkonservative Ausspruch? Seit David Beckham sind Ganzkörpertattoos doch ein Zeichen von Hipsein und Sex-Appeal und kein Stigma ehemaliger Schwerverbrecher mehr!

»Du glaubst, der Typ ist nicht gut für sie, weil er an den Unterarmen tätowiert ist?«, frage ich Ulrike sicherheitshalber noch einmal.

»Ja … nein … Also einen seriösen Job kann der doch nicht haben, wenn der so doll tätowiert ist, dass man die Tattoos immer sieht. Und ich mein doch nur, weil … die hatte doch schon immer so Vollidioten, ich würde ihr nur einfach mal einen Guten wünschen, der auch arbeitet und Geld nach Hause bringt. Weißte, was ich meine?« Ulrike guckt mich an, als ob ich gefälligst zu wissen habe, was sie meint.

»Und all diese zum Scheitern verurteilten Wünsche machst du an den Tattoos fest? Mann, ich glaube, in jedem seriösen Beruf sind heutzutage Tattoos erlaubt und, wenn ich die Aldi-Kassiererinnen in der Grünstraße angucke, vielleicht sogar Pflicht! Okay, bei Bankern vielleicht nicht. Aber seit wann ist Banker ein seriöser Beruf?«, frage ich Ulrike investigativ zurück.

Sie zögert. Sie kann sich noch nicht richtig von ihrer Grundaussage lösen, aber es ist ihr auch ein wenig peinlich. Irgendein Gast steckt den Kopf durch die Balkontür und fragt, ob noch Rotwein da sei, Ulrike entschuldigt sich glücklich und stürzt in die Küche.

Ich gehe zu Marcus, der mit Joachim und einem weiteren Paar, das ich nur flüchtig kenne, in eine hitzige Diskussion über den Sinn von Steuervorteilen für Oldtimer verstrickt ist. Super, ist ja auch genau mein Thema. Ich drehe die Musik lauter, denn gerade läuft »Freakscene« von Dinosaur Jr., was die Situation hier ganz gut beschreibt. Marcus geht in die Küche, um nach Jägermeister zu fragen, ich ziehe ihn zur Seite, um ihn nach seiner Meinung zu Unterarmtattoos zu fragen.

»Wer’s braucht«, zuckt er mit den Schultern und sieht mich dann lauernd an. »Willst du …? Du hast doch schon …!«

»Wer weiß? Vielleicht so’n Anker und ein Herz mit ›Mutti‹ drin?«

»Wenn, dann ja wohl eins mit ›Vatti‹«, grinst Marcus, und jemand ruft: »Mach doch mal einer die Musik leiser, man versteht ja sein eigenes Wort nicht!«

Wieder rollen wir synchron mit den Augen. Zum Glück. »Wenn jetzt noch jemand …«, denke ich gerade, und da sagt es auch schon die Frau des flüchtig bekannten Pärchens: »Ist der Pudding mit Kuh- oder Sojamilch? Ich bin doch laktoseintolerant!«

Und Ulrike springt sofort bei: »Nee, das ist natürlich Sojamilch und alles bio, auch hier das Fleisch, das ist gutes Fleisch!«

Marcus hat schon den vierten oder fünften Jägermeister intus und kräht: »Gutes Fleisch! Nicht vom bööööösen Schwein!« Eine mir unbekannte Frau sieht ihn strafend an und sagt: »Ich finde, darüber sollte sich ein verantwortungsbewusster Mensch schon Gedanken machen, der Konsument bestimmt doch den Markt, und ich kaufe Fleisch nur noch bei Hofschlachtungen!«

»Wir sind Vegetarier«, kontere ich, Marcus versucht unauffällig, seine eben angebissene Frikadelle verschwinden zu lassen, dann ist Ruhe. Ich mustere die Frau, die irgendein Designerkostüm trägt (woher kennt Ulrike die eigentlich?), und ertappe mich bei drei Gedanken: 1.) Wie kann man in seiner Freizeit nur so rumlaufen, du freudlose Spießertussi?, gefolgt von 2.) Oh, mein Gott, ich bin genauso ein Vorurteilsfascho wie Ulrike, und 3.) Jägermeisterflasche bunkern und nichts wie weg hier.

Gedacht, getan.

Marcus und ich teilen uns den Jägermeisterrest und ein Tablett voll Frikadellen, das Marcus aus seinem Rucksack zaubert und ebenfalls aus Ulrikes Küche stammt, kichernd in unserer … na ja, wenn Ulrike und Joachim eine Wohnlandschaft haben, haben wir vielleicht eine Wohnstelle. Wir gucken Big Bang Theory und amüsieren uns über die bekloppten Nerds.

»Dassisn bisschen wiem Zsssoo odaauf Ulrikes Party, so fremmmden Schpessies sssugucken«, lallt Marcus und nickt ein. Ich nicke, aber noch nicht ein. Ich denke immer noch. In knapp einem Jahr werde ich vierzig. Passiert in diesem Jahr irgendeine geheime Mutation mit mir? Immerhin war Ulrike auch mal lockerer und besser drauf. Wenn ja, kann ich was dagegen tun? Gibt es Impfungen?

Während auch ich durch einen Jägermeisternebel dem Schlaf entgegenrutsche, verspreche ich mir, normal zu bleiben. Aber, verdammt, was bedeutet das eigentlich noch mal?

noch 333 Tage

FÄHIGKEIT UNDLEIDENSCHAFT

Es stimmt nicht, dass es »gute« und »schlechte« Menschen gibt. Jeder hat seine besonderen Fähigkeiten, bei manchen muss man nur sehr lange suchen. Bushido zum Beispiel ist zwar ein dummes, kriminelles, sexistisches Arschloch, aber er kann hervorragend schlechte Reime machen (Zitat: »Du hast nicht gewusst, dass ich ein Rapper bin / doch ich wusste damals schon, du bist mein Schmetterling.«). Karnevalsprinzen sind im Hamburger Umland ein mit großer Vorsicht und Skepsis betrachteter Menschenschlag, aber selbst das polonaisefeindlichste Nordlicht muss zugeben: Karnevalsprinzen können sehr gut winken. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen an schlechten Tagen über Wasser halten.

Das denke ich, während ich hustend und niesend in der Bahn sitze. Mir gegenüber krakeelt eine Sechsjährige, deren herausragende Begabung offensichtlich im Bereich ADHS liegt. Aber seitdem ich einmal ausdrucksstark gehustet habe, macht sie auf ihrer Hyperaktiv-Tournee einen großen Bogen um mich. Womit wir bei meiner Ausnahmebegabung sind: Ich kann nämlich sehr gut husten, überhaupt: Ich bin eine wahre Koryphäe in aktiver Erkältung.

Jetzt gerade ist es mal wieder so weit. Ich war am Tag zuvor mit meiner Freundin Andrea Pilze sammeln. Sie hatte eine ordentliche Portion Steinpilze gefunden (behauptet sie, ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört), ich eine Portion herrenloser Grippeviren, aus denen ich bereits eine veritable Erkältung gezaubert habe. Es braucht nämlich nur ein virales Lüftchen meine Atemwege zu kreuzen, vom Rest der Welt unbemerkt, doch ich spüre es auf und greife zu. Meine Kindheit bestand aus unterschiedlichsten Variationen von Erkältung mit Fieber. Niesguth – mein Name ist Programm. Sie können mir glauben, ich würde wesentlich lieber Frau Nasefrei heißen, aber alle nennen mich nur Hatschi. Schon immer. Ich kann nicht sagen, dass ich diesen Spitznamen liebe, aber besser als »Rotznase« oder »Schleimi« ist er allemal. Alle meine Freundinnen bekamen zu Nikolaus Schokolade und vielleicht sogar ein Wendy-Heft, ich Hustenbonbons und Taschentücher. Irgendwann war meine Familie so routiniert im Umgang mit meinen Erkältungen, dass sich auch bei 40 Grad Fieber niemand mehr ernsthaft Sorgen machte, sondern einfach nur scharfe Gegenstände aus meinem Zimmer entfernt wurden und mein Bett mehr Kissen bekam, damit ich mir beim Halluzinieren und Schlafwandeln nicht schlimm wehtat. Zwischen den einzelnen Erkältungen war ich sehr gesund. Weder asthmatisch noch sonst irgendwie schwächlich. Unser alter Hausarzt sagte mal zu meiner Mutter, ich hätte halt eine gute Nase dafür, wenn etwas in der Luft läge, ob Ärger oder ein neuer Virus, und würde dementsprechend reagieren, wir sollten das positiv sehen, ich sei doch ein prima Indikator. So verbrachte ich also einen veritablen Teil meines Lebens als ein fleischgewordener Psycho-Lackmustest. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum ich Einzelkind geblieben bin. Ich habe zu meinen Eltern ein freundliches, aber recht distanziertes Verhältnis. Ich glaube, sie hätten sich eher eine Leistungsträgerin statt einer Überträgerin gewünscht, was sie selbstverständlich nie so formuliert haben, aber dass auch noch heute jedes Telefonat seitens meiner Mutter mit »Hast du endlich einen richtigen Beruf?« beginnt, sagt wohl einiges über den Grad ihrer Subtilität aus. Meine Eltern hatten beide einen richtigen Beruf, vor allem aber einmal ein glückliches Händchen beim Lotto, sodass sie sich vorzeitig zur Ruhe setzen konnten und jetzt in einem schnuckeligen Häuschen an der ostfriesischen Nordseeküste wohnen, wo sie gar nicht so wenige zusätzliche Euro durch den Verkauf von Bio-Schafskäse aus eigener Herstellung verdienen. Meine Eltern haben also ihre Schäfchen früh ins Trockene gebracht. Weil sie wissen, dass so viel Glück nur höchstens alle zwei Generationen vorkommen kann, sind sie sehr daran interessiert, dass ich mich um mein Hab und Gut selbst kümmere.

Im Laufe der Zeit scheint der psychische Teil meiner Atemwege stabiler oder einfach abgeklärter geworden zu sein, ich bin mittlerweile erheblich seltener erkältet, aber immer noch häufiger als andere. Vielleicht arbeite ich deswegen selbstständig, denn Schreibarbeiten für andere, Wände streichen oder Botengänge kann ich auch als wandelnde Fieberfantasie, solange kein Chef mich hetzt.

Ich war nie eines der Mädchen, die mit Schnupfennase entzückend aussehen und denen die krankheitsbedingte Blässe etwas Verführerisches gibt, etwas Mysteriöses, eine anämische Adeligkeit. Ich sah und sehe bei Erkältung niemals niedlich aus. Meine Haare sind innerhalb von Minuten fettig, meine Nase ist zerfetzt, meine Augen tränen oder sind so trüb wie ein umgekippter Baggersee. Ich kann mit meinem Niesen Trommelfelle zerreißen und ganze Inneneinrichtungen neu gestalten. Mein Husten löst Erdrutsche aus und bringt selbst unsere kettenrauchenden Nachbarn im Sommer dazu, ihre Fenster geschlossen zu halten. Gegen meinen rasselnden Atem klingt Darth Vader wie ein schnüffelnder Welpe, und das Einzige, was all diese Symptome übertönt, ist mein Jammern und Wehklagen.

Einzig Marcus, mein Freund, hält es in solchen Situationen tapfer an meiner Seite aus. Das ist eine seiner besonderen Fähigkeiten: Er ist immun gegen mich, und das klingt seltsam, wenn man das über den Mann an seiner Seite sagt. Er lässt sich von mir auch in Grippezeiten nicht anstecken, weder physisch noch psychisch. Aber das ist natürlich nicht seine einzige besondere Fähigkeit, oh nein. Er hat eine weitere herausragende Eigenschaft: Marcus hat eine fast übersinnliche Kenntnis und Leidenschaft für Autos. Er sieht sie da, wo andere sie nicht sehen beziehungsweise wo sie andere nicht interessieren. Das kann deeskalativ wirken, wenn zum Beispiel mitten im schönsten Streit auf offener Straße ein Triumph Spitfire vorbeifährt – dann ist sofort vergessen, dass ich eben mit meinem Niesen seiner Ausgehhose ein völlig neues Design verpasst habe.