Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

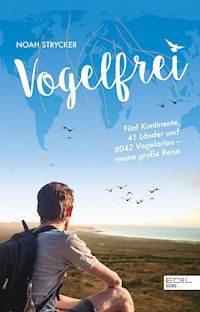

Noah Strycker geht mit einem Rucksack und einem Fernglas auf Weltreise, um innerhalb eines Jahres so viele Vogelarten wie möglich zu sichten. Dafür bereist er 41 Länder und fünf Kontinente und begegnet überall Menschen, die ihm bei seiner Mission helfen. Darunter erstaunlich viele, die sich auf beeindruckende Weise für den Erhalt der Umwelt und den Vogelschutz einsetzen. Seine Reise ist ein wahres Abenteuer: Strycker erlebt und überlebt blutsaugende Insekten, ein Flugzeugunglück, Schlammlawinen, Überschwemmungen, Kriegsgebiete und ökologische Zerstörung, aber auch große Euphorie und Spannung, wenn er wieder eine rare Spezies sichtet. Am Ende seines Jahres hat er sagenhafte 6.042 Vogelnamen gesichtet und damit einen Weltrekord aufgestellt. Doch bringt er nicht nur eine lange Liste mit Vogelnamen mit nach Hause, sondern hat zudem das vielleicht beste Jahr seines Lebens hinter sich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 542

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

1Am Ende der Welt

2Der DSP

3Cerro Negro

4Der Lauf der Geschichte

5Die Harpyie

6Vollgas

7Der Friedensengel

8In freiem Flug

9Zu Hause

10 Verpasste Anschlüsse

11 Kalu

12Der Karamojafeinsänger

13Ein neuer Weltrekord

14Erfolge und Fehlschläge

15Vögel im Paradies

16Neuanfang

Danksagung

Ausrüstung für ein Big Year

Momentaufnahme eines großen Jahres

Big-Year-Liste

Bildteil

1

Am Ende der Welt

Der erste Vogel, den man am Neujahrstag sieht, ist ein Omen. Das behaupten jedenfalls viele abergläubische Vogelbeobachter. Der Neujahrsaberglaube ist erstaunlich treffsicher. Einmal schaute ich an einem 1. Januar nach dem Aufwachen aus dem Fenster und entdeckte draußen eine Schwarzkopfmeise, ein hübsches und freundliches Wesen, das man einfach gernhaben muss. Es war der Auftakt zu einem grandiosen Jahr. Im Jahr darauf war mein erster Vogel der Gemeine Star – ein missliebiger Eindringling aus Europa, der sich in Nordamerika breitmacht und mir nichts, dir nichts Hüttensängerküken tötet. Im Vergleich zum Jahr der Schwarzkopfmeise konnte man das Jahr des Stars so ziemlich vergessen.

Mit entsprechend mulmigen Gefühlen ließ ich am 1. Januar 2015 meinen Blick schweifen und stellte mir die bange Frage, welcher Vogel wohl diesmal die Marschroute für die folgenden 365 Tage vorgeben würde. Dass ein außergewöhnliches Jahr vor mir lag, war schon klar: Soeben hatte ich mein einziges geregeltes Arbeitsverhältnis beendet, mit meiner Freundin Schluss gemacht und meine Ersparnisse zusammengekratzt. Ich hatte meine gesamten Habseligkeiten in einen kleinen Rucksack gestopft und mich buchstäblich auf den Weg ans Ende der Welt gemacht. Punkt Mitternacht saß ich mit einer schottischen Historikerin, einer Pinguinforscherin und einer Geologin in einem warmen Whirlpool auf dem Oberdeck eines russischen Schiffes irgendwo in den eisigen Weiten der Antarktis, eine Sektflasche in jeder Hand und ein Fernglas um den Hals. Welcher Vogel würde wohl prophezeien, wo das alles hinführte?

Mit etwas Glück wäre es ein Pinguin. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, dieses Neujahrsfest so einzufädeln, dass 2015 gleich nach dem obligatorischen Countdown und dem Zuprosten zum Jahr des Pinguins erklärt werden durfte, damit – karmatechnisch gesprochen – überhaupt nichts mehr schiefgehen konnte. Eine Woche zuvor hatte ich in Los Angeles eine einsame Weihnacht auf dem Flughafenfußboden zugebracht, um von dort zum südlichsten Zipfel Argentiniens zu fliegen. Dann hatte ich dieses Schiff bestiegen und mich nach der Überfahrt durch die stürmische Drake-Passage für den entscheidenden Augenblick in Stellung gebracht, in dem das Schicksal den Startschuss zum besten Jahr meines Lebens und vielleicht sogar zum besten Jahr in der internationalen Birding-Geschichte geben würde.

Mein Plan war denkbar einfach. In den nächsten zwölf Monaten wollte ich auf meiner ultimativen Reise um die Welt 5000 Vogelarten sehen – also rund die Hälfte aller Vogelarten, die es auf dieser Erde gibt. Nach dem Auftakt in der Antarktis wollte ich vier Monate in Südamerika verbringen, dann in nördlicher Richtung Mittelamerika, die Karibik und Mexiko durchqueren, um im Mai wieder in den Vereinigten Staaten zu sein. Wenn alles glattlief, wollte ich anschließend nach Europa fliegen, einen großen Bogen durch Afrika machen, mich im Nahen Osten tummeln, im Zickzack weite Teile Asiens durchreisen und zum Schluss mit einem Insel-Hopping in Australien das nächste Neujahrsfest einläuten. In dem Zeitraum, in dem die Erde ein Mal die Sonne umrundet, würde ich ohne einen Tag Auszeit 41 Länder bereisen. Mir war klar, unter Vogelkundlern wurde über die Frage gestritten, ob es überhaupt möglich sei, in einem Kalenderjahr 5000 Arten aufzuspüren. Am Ende sollte die Reise sogar meine kühnsten Träume übertreffen. Doch hier und jetzt wusste ich vorerst nur, dass um Mitternacht die Uhr zu ticken begann.

Die flugfreudigsten Vielflieger der Welt bekommen keinen Platinstatus und auch keine Gratis-Upgrades. Sie haben nicht einmal einen Reisepass. Stunde um Stunde fliegen Millionen dieser Zuwanderer ohne Papiere über Staatsgrenzen hinweg, und niemand käme auf die Idee, sie mit Mauern an der Einreise zu hindern. Das wäre ja auch schlecht möglich. Vögel sind eben echte Weltbürger, die ganz nach Belieben kommen und gehen.

Vor einigen Jahren befassten sich zwei britische Forscher mit der Frage, wie viele Vögel auf der Erde leben. Diese weltweite Vogelvolkszählung ergab, dass zwischen 200 und 400 Milliarden gefiederte Freunde den Planeten mit uns teilen.

Das bedeutet, dass auf jeden Menschen von hier bis Timbuktu ungefähr 40 Vögel kommen. Vögel nehmen nahezu jeden Winkel unserer Erde in Beschlag, vom wilden Amazonas bis in den New Yorker Großstadtdschungel. Sie stoßen sogar dorthin vor, wo es anscheinend gar kein Leben gibt: Sowohl am Südpol als auch über dem Gipfel des Mount Everest traf man auf unerschrockene Vogelspezies. Hunderte Kilometer von der Küste entfernt gleiten sie über das offene Meer. 2015 wurden auf unserem Planeten 10.365 Vogelarten nachgewiesen. Diese Zahl vermittelt aber nur einen schwachen Eindruck von ihrer endlosen Vielfalt. Der kleinste Vogel, die kubanische Bienenelfe, findet bequem Platz auf dem Fußnagel des größten Vogels, des Afrikanischen Straußes.

Birding, also das Beobachten von Vögeln, ist in erster Linie eine Geisteshaltung und entsprechend schwer auf den Begriff zu bringen. Nach den Worten von Roger Tory Peterson, der allgemein als Vater der modernen Vogelbeobachtung gilt, haben Vögel für jeden Menschen eine andere Bedeutung. Mal sind sie eine Wissenschaft, mal eine Kunst und mal ein Sport. Es ist schwer, Birding in eine Schublade zu stecken, obwohl das schon viele versucht haben. Birding ist Jagen, Sammeln und Glücksspiel in einem. Niemand weiß genau zu sagen, ob es mehr eine Sucht, ein Freiheitsdrang oder einfach nur ein Spiel ist, mit dem sich Öko-Nerds die Zeit vertreiben.

Mein Interesse für die Vogelwelt erwachte im zarten Alter von zehn Jahren. Ich ging in die fünfte Klasse. Eines Tages brachte meine Lehrerin ein durchsichtiges Plastikvogelhäuschen mit und befestigte es mit Saugnäpfen am Klassenzimmerfenster. Als ich zwölf war, half mir mein Vater beim Bau eines Nistkastens für Blaukehl-Hüttensänger und nahm mich mit zu einem Birdwatching-Festival in Oregon. Schon bald schleppte ich halbverweste Hirschkadaver mit nach Hause, um Truthahngeier anzulocken, damit ich sie fotografieren konnte. Später schob ich den Collegebesuch auf, um in Panama Vogelnester zu untersuchen. Wenn mich jemand fragte, stellte ich mich als „Bird Man“ vor.

Von Anfang an gab mir die Beschäftigung mit Vögeln das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Wenn ich den Himmel beobachtete, begann ich die Welt mit anderen Augen zu sehen, ich ließ mich von meiner Neugier an Orte führen, die ich noch nicht kannte. Mit Mitte 20 verbrachte ich mehr als anderthalb Jahre im Zelt an allerlei entlegenen Enden der Welt. Zwischendurch war ich mit vogelkundlichen Forschungsprojekten und Expeditionen beschäftigt und gestand mir irgendwann ein, dass es auf dem eingeschlagenen Weg wohl kein Zurück mehr gab. Außerdem schwante mir allmählich, dass meine verbleibende Zeit auf Erden selbst dann nicht ausreichen würde, wenn ich mein ganzes restliches Leben so weitermachte – es gibt einfach zu viele Vögel und zu wenig Zeit.

Das Gefühl, dass die Zeit drängt, scheint allgegenwärtig. Psychologen nennen es „FOMO“ (Fear Of Missing Out) – die Angst, etwas zu verpassen. Naturschützer nennen es „Habitatverlust“ und Hollywood-Regisseure „Apokalypse“. Wenn wir unseren Kontakt mit der freien Natur betrachten, leben wir in einer spannenden Ära. Vor 100 Jahren beobachtete man Vögel, weil man hoffte, neue Spezies zu entdecken. Dieses goldene Zeitalter der ornithologischen Entdeckungen ist weitgehend vorbei. Von praktisch allen Vögeln gibt es inzwischen ausführliche wissenschaftliche Beschreibungen und ausgestopfte Musterexemplare in den Museen. Diejenigen, die sich heute für Birding interessieren, haben genau entgegengesetzte Beweggründe: Sie wollen in Zeiten, in denen weite Teile der Bevölkerung sich kaum mehr ins Freie wagen, die Natur wiederentdecken und feiern. Schmerzlicherweise ist ausgerechnet heute, wo rekordverdächtig viele Menschen ihnen Beachtung schenken, die Zukunft der Vögel ungewisser denn je. In einem nie dagewesenen Tempo wird unser Planet abgeholzt, planiert, umgepflügt, angebohrt, zugepflastert und erschlossen. Was das für Vögel, Menschen und den Rest der Natur bedeutet, ist heute noch gar nicht absehbar.

Das kann einen schon leicht entmutigen. Aber Birder sind eine ausgesprochen optimistische und handlungsorientierte Sorte Mensch. Sie wissen: Wenn du den ganzen Tag die Wände anstarrst, wirst du nicht viel zu sehen bekommen. Außerdem ist ihnen bewusst, dass sich manche Erfahrungen nicht digital nachbilden lassen. Eine echte Scharlachtangare zu beobachten, ist eine besondere Freude und etwas ganz anderes als der Blick auf einen roten Vogel auf dem Smartphone-Display, auch wenn das Foto noch so gut ist. Vögel sind die freiesten Geschöpfe der Welt, sie verbinden die entlegensten Winkel unserer Erde miteinander. Vögel lehren uns, dass Grenzen nur Linien sind, die irgendjemand in eine Landkarte eingezeichnet hat.

Kurz vor meinem 30. Geburtstag fasste ich einen kühnen Plan: Ich wollte den Planeten bereisen, die passioniertesten Birder der Welt kennenlernen, vielleicht einen nicht ganz ernst gemeinten Rekord aufstellen und eine einzigartige Momentaufnahme von der Erde machen – alles auf einen Schlag. Ich machte mich auf den Weg, um Vogel für Vogel die Welt zu erkunden.

Rund 100 Passagiere und 40 Besatzungsmitglieder hatten sich zu dieser Antarktis-Expedition eingefunden, für die mit dem Slogan „Neujahr bei den Kaisern und Königen“ geworben wurde – eine Anspielung auf die beiden größten Pinguinarten der Welt, den Kaiser- und den Königspinguin. Wenn du dich anschickst, eine Weltreise zu machen, kannst du ruhig am Ende der Welt anfangen, dachte ich mir, und die Antarktis schien mir der ideale Auftakt für meinen Einjahrestrip.

Als offizieller Bordornithologe für den kanadischen Schiffsreiseanbieter One Ocean Expeditions hatte ich die Aufgabe, die Passagiere auf Pinguine und sonstige Fauna hinzuweisen, bis das Schiff eine Woche nach Neujahr nach Argentinien zurückkehren würde. Unser Schiff hieß Akademik Ioffe und war in sowjetischen Zeiten offenbar für ozeanografische Forschungen gebaut worden. Gerüchteweise hieß es allerdings, im Kalten Krieg habe die Sowjetunion damit amerikanische U-Boote ausgespäht. Die Reisegesellschaft bestand aus Ärzten, Rechtsanwältinnen, Geschäftsleuten, Technikfreaks und diversen gut betuchten Globetrottern aus Südafrika, Australien, den USA und allerlei Ländern in Europa. Für etwa jeden Dritten bestand der Sinn und Zweck der Reise darin, auf der persönlichen To-do-Liste den siebten Kontinent abzuhaken. Das Betreuerteam setzte sich aus jüngeren Leuten zusammen, die Freigeister waren wie ich und meist sehr gut bewandert auf ihrem Gebiet. Sie konnten gut und gerne längere Zeit an entlegenen Orten der Erde zubringen. Für mich war die Reise die 19. Polarexpedition in drei Jahren, und sie würde für eine Weile meine letzte sein.

Als es gegen Mitternacht ging, wehten aus der zwei Decks tiefer liegenden Schiffsbar einzelne Fetzen des Volksliedes „Auld Lang Syne“ zu uns nach oben, das im englischsprachigen Raum zum Jahreswechsel gesungen wird. Wir saßen indessen zu viert in dem Whirlpool und ließen uns einweichen. Die Geologin Casey, Master-Studentin an der New Yorker Stony Brook University, schüttelte eine Champagnerflasche und ließ den Korken wie eine Startschusspistole knallen. Der Flascheninhalt verteilte sich als eiskalter Schaum auf alle Anwesenden.

„Happy New Year”, schrien wir.

Ein paar Passagiere kletterten aus der Bar an Deck und machten Handy-Videos von uns. Wer – ich meine: welcher normale Mensch? – begrüßt das neue Jahr schon in einem Whirlpool in der Antarktis und lässt sich mit Schaumwein besprühen? Sorgsam schirmte ich mein Fernglas gegen die Champagnerdusche ab. Das Fernglas ließ sich kaum scharfstellen, ich hatte das Gefühl, die ganze Welt sei ins Wanken geraten. Vielleicht lag es an den Schiffsbewegungen oder am Champagner oder am allgemeinen Durcheinander oder an der Aussicht auf die viele Tausend Kilometer lange Reise ins Unbekannte, die mir bevorstand … Im Moment gab es jedenfalls keine Vögel zu sehen. Nicht einen einzigen. Dabei wollte ich jetzt doch unbedingt einen Pinguin erspähen.

Die schottische Historikerin, eine rothaarige Doktorandin namens Katie, schaute mich neugierig an. „Und? Siehst du irgendwas?”

Aus dem Whirlpool, den man strategisch günstig auf dem Oberdeck platziert hatte, bot sich uns in der Mitternachtssonne ein unvergleichlicher Ausblick. So weit das Auge reichte, war der Ozean gesprenkelt mit Tausenden eigentümlich geformten Eisbergen, die in allen möglichen Nuancen von Kobalt- über Saphir- bis Stahlblau glitzerten, während am Horizont ein schmaler Streifen leuchtend weißer Gletscherabbrüche das antarktische Festland markierte. Einer meiner Freunde, ein Künstler, verriet mir einmal eine Idee, zu der ihn ein ähnlicher Anblick inspiriert hatte: Man könnte doch, so überlegte er, ein paar Eisberge wie Skulpturen bearbeiten und damit die Passagiere vorbeifahrender Schiffe schocken. Stell dir vor, du fährst im Südpolarmeer mit dem Schiff an einem haushohen Micky-Maus-Eisblock vorbei. Aber der Freund musste zugeben, dass die menschliche Kreativität mit den gewaltigen Kräften der Natur nicht mitzuhalten imstande ist, zumal hier unten am Südpol. Ein Eisberg, der so lang ist wie ein Fußballfeld, wiegt eine Million Tonnen und damit in etwa genauso viel wie der gesamte Weizen, den Äthiopien in einem Jahr importiert. In den eisigen Wassern des Südpolarmeers habe ich sogar schon Eisberge gesehen, die mehrere Kilometer breit waren. Vor Jahren brach vom Ross-Schelfeis südlich von Neuseeland ein Brocken ab, der größer war als die gesamte Landfläche Jamaikas. Lange trieb der Brocken durchs Meer und brachte den Pinguin- und Schiffsverkehr durcheinander. In diesem Teil der Welt dürfte das Eis jahrzehntausendealt sein, und die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs macht ja wirklich nur ungefähr ein Zehntel seiner Größe aus. Eisbergbeobachtung ist wie Vogelbeobachtung: Je mehr man darüber nachdenkt, umso unbedeutender kommt man sich vor, und erst allmählich realisiert man, wie viel unter der Oberfläche schlummert.

Die tief stehende Sonne tauchte die ganze Szenerie in ein gespenstisches Licht. In der Ferne konnte ich die Trinity-Insel erkennen, eine 24 Kilometer lange Fels- und Eisformation. Ich wusste, dass sich Esels- und Zügelpinguine (Letztere nennt man auch Kehlstreifpinguine) diese Insel als gut geschützten Nistplatz ausgesucht haben, aber aus der Entfernung konnte man die Tiere nicht erkennen. So nah an einer Brutkolonie machte ich mir aber doch Hoffnungen, den einen oder anderen streunenden Pinguin vorbeischwimmen zu sehen. Diese Tiere können ohne Weiteres Hunderte von Kilometern schwimmen und machen gerne auf Eisbergen Rast.

Aber nein … es war kein einziger Pinguin in Sicht. Obendrein wurde das Wasser in unserem Minipool allmählich kalt. Die Antarktis ist wirklich nicht der ideale Ort für Whirlpools im Freien, und unsere Wanne war den frostigen Temperaturen nicht auf Dauer gewachsen. Wenn wir uns nicht bald in die Sauna retteten, würden wir alle vier zu Eiszapfen erstarren.

„Zähle ich mit meiner Gänsehaut auch als Vogel?“, fragte Nicole, die junge Pinguinforscherin, bekam aber keine Antwort.

Wenn im Südsommer die Sonne rund um die Uhr strahlt und das Phytoplankton kräftig gedeihen lässt, ist das Südpolarmeer vielleicht der produktivste Lebensraum der Erde. Trotzdem zeigte sich nirgendwo ein Anzeichen von Leben, weder ein Walblas (so heißt die Atemfontäne des Wals) noch eine Robbe. Und so etwas nannte sich Pinguin-Land. Wo war denn der Pinguin, wenn man wirklich – ich meine: wirklich – einen brauchte?

Irgendjemand sagte: „Du bist der weltschlechteste Birder überhaupt! Wie willst du denn auf 5000 Vögel kommen, wenn du noch nicht mal Nummer eins auftreiben kannst?“

Casey stieg aus dem Whirlpool, Katie folgte ihr. Wasser schwappte über den Beckenrand und gefror auf dem Metallboden des Freidecks. Nicole verließ mich kurz danach ebenfalls. Ich blieb übrig, der selbst ernannte „Bird Man“, kurz vor ein Uhr morgens allein in einem halb gefüllten, halb gefrorenen Whirlpool in der Antarktis, und kein Pinguin war in Sicht.

Was tun? Vögel sind launische Geschöpfe. Ich griff mir ein Handtuch, folgte den anderen ins Warme und begrub meinen akribisch ausgetüftelten Plan, den ersten Vogel des Jahres von einem warmen Pool aus am Ende der Welt zu sichten. In den engen Fluren verkrümelten sich die Passagiere in ihre Kabinen. In der gedimmten Beleuchtung patrouillierte ein russischer Offizier in Uniform nüchtern auf der Brücke, während der kanadische Barkeeper den Wischlappen schwang. Nach einem langen und bewegten Abend kehrte Ruhe ein. Direkt im Anschluss an das Frühstück würde uns ein Abenteuer erwarten, ein Ausflug zu einer großen Pinguinkolonie. Dort bekam ich mit Sicherheit Tausende der befrackten Vögel zu Gesicht.

Zum Schlafengehen war ich noch zu aufgedreht. Nachdem die meisten Mitreisenden sich in ihre Kojen gerollt hatten, zog ich mir zwei lange Unterhosen übereinander an, dazu Wollsocken, eine Skihose, einen Fleece-Pullover, eine wasserfeste Daunenjacke, einen Fleece-Nackenwärmer, wasserdichte, isolierte Handschuhe, eine Wollmütze, wasserdichte Stiefel mit Fleece-Futter, griff mir mein Fernglas und begab mich nach draußen. Diesmal postierte ich mich aber nicht auf dem Oberdeck, obwohl es einen weiten Ausblick bot, sondern ging ganz nach hinten zum Achterdeck, von wo ich in das schäumende Kielwasser hinunterschauen konnte. Ich zwängte mich zwischen Ankerwinde, Bordkran, Taurollen und den festgezurrten, aufblasbaren Beibooten hindurch und lehnte mich an die Reling. Vor dem Wind schützte mich ein Metallcontainer, in dem der ganze Expeditionsmüll gesammelt wurde.

Hier war mein Lieblingsplatz auf dem Schiff. Auf einem 117 Meter langen Schiff mit 140 Leuten ist persönlicher Freiraum ein knappes Gut. Deshalb zog ich mich, wenn ich einen Augenblick lang für mich sein wollte, immer hierher zurück. Hinter dem Abfallcontainer traf man nie jemanden. Außerdem fliegen etliche Meeresvögel gern hinter Schiffen her. Häufig schon sah ich Vögel über dem Kielwasser hin- und herjagen. Manchmal kamen sie dabei dem Achterdeck zum Greifen nah. Jetzt war zwar gerade kein Vogel zu sehen, aber immerhin war das hier ein netter Aussichtspunkt.

Ob ich wirklich ein ganzes Jahr durchhalten konnte, auf Vogelsuche durch die Welt zu reisen? Ich war mir nicht sicher. Von heute bis Ende Dezember wollte ich nichts anderes tun. Dafür würde ich manches Weltwunder – von Machu Picchu in Peru bis zum Taj Mahal in Indien – links liegen lassen müssen, nur damit ich mich möglichst viele Stunden an die Vogelwelt heranpirschen konnte. War das nicht irgendwie ein bisschen sehr verschroben? Meine Freunde ziehen mich gerne damit auf, dass ich permanent Vögeln nachstelle, und ich gebe zu: Die Idee, sich eine Auszeit zu nehmen, hat etwas Befremdliches. Ganze 365 Tage lang vor dem Morgengrauen aufstehen, sich unter wildfremden Menschen bewegen und eine Reisestrapaze nach der anderen auf sich nehmen, das würde schon ein echter Belastungstest werden, etwa so, wie wenn ein Drogenabhängiger ein Jahr lang nur kokst. Entweder wird es ein Totalabsturz oder ein grandioser Höhenflug.

Es gab nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich das durchstehe. Hochmotiviert war ich jedenfalls.

Meine Armbanduhr zeigte drei Uhr morgens. Plötzlich bewegte sich zwischen den Eisbergen etwas, keine 100 Meter entfernt. In dem schwachen Licht war es kaum auszumachen. Es sah aus wie ein dunkler Fleck, der im weiten Zickzack über die Wasserfläche glitt und dem Schiff allmählich näher kam.

Noch bevor ich durch das Fernglas guckte, wusste ich, was sich da näherte. Dieser Vogel flog mit unbewegten Flügeln und ließ sich trickreich von den Windströmungen tragen, die von den Wellen abgelenkt wurden; ab und zu machte er ein paar Flügelschläge, um die Richtung zu ändern, aber die meiste Zeit ließ er sich einfach durch die Luft gleiten. Er war so lang wie ein American Football und genauso prall. Sein mattschwarzer Kopf kontrastierte mit dem Blütenweiß an Bauch und Flügelunterseiten, sein Schwanz war dunkel. Das Auffälligste an diesem Vogel wurde für mich erst sichtbar, als er eine Kurve in meine Richtung flog und auf meine Augenhöhe herabstieß: die schwarz-weiß gescheckten Oberflügeldecken, die aussahen wie ein gestochen scharfes Bild im Stil des abstrakten Expressionismus.

Viele nennen diesen Vogel wegen seines klecksigen Aussehens „Pintado“, was so viel heißt wie „bemalt“. Mit richtigem Namen hieß das Tier, das ich gesichtet hatte, Kapsturmvogel – ein im Südpolarmeer recht weitverbreiteter Vogel, der auf abgeschiedenen Felsklippen nistet. Obgleich die Kapsturmvögel gelegentlich Magenöl aus ihrem Schnabel ausstoßen, wenn sie schlechte Laune haben, erwecken sie bei den meisten Menschen, die das Glück haben, ihnen zu begegnen, Bewunderung und Sympathie. Dieser zähe, eher kleine Meeresvogel, der um drei Uhr morgens versuchte, mit dem Schiffstempo mitzuhalten, war zwar kein Pinguin, aber er passte trotzdem perfekt. Der englische Name dieses graziösen Sturmvogels – „Petrel“ – wird mit dem heiligen Petrus in Verbindung gebracht, weil der übers Wasser wandeln konnte. Unter diesem ganz besonderen Segen legte das „Year of the Petrel“ einen verheißungsvollen Start hin.

2

Der DSP

Nach den Recording Rules and Interpretations der American Birding Association (ABA) dürfen Birder nur „lebende, wilde und nicht eingeengte Vögel“ offiziell in ihre Sichtungslisten aufnehmen. Das gilt für Weltlisten, Jahreslisten, Weltjahreslisten, Länderlisten, Bundesstaatlisten, Bezirkslisten, Monatslisten, Gartenlisten, Futterhauslisten, Listen von während der Fahrt gesichteten Vögeln und auch für alle sonstigen Listen. Mit anderen Worten: Tote Vögel zählen nicht, und in Zoos und Vogelgehegen die Liste mit exotischen Vogelarten vollzuschreiben, ist ebenso unzulässig. Jede Nennung eines Vogels, der „unter dem Einfluss der Gefangenschaft“ steht, ist absolut verpönt.

In dem Regelwerk finden sich noch einige andere Besonderheiten. Zum Beispiel sind Webcams für das Erstellen von Vogellisten tabu. Eier vor dem Schlüpfen zählen nicht und Hühner als Haustiere auch nicht (eine Ausnahme ist das in Asien lebende Bankivahuhn, bei dem es sich um den wild lebenden Vorfahren der heutigen Haus- und Hofhühner handelt). Einen verletzten Vogel darfst du in deine Liste aufnehmen, aber einen kerngesunden Hybridvogel nicht, denn es zählen nur Vögel, die die Merkmale einer anerkannten Spezies aufweisen. Sichtungen, bei denen man den Vogel nur gehört hat, sind unbedenklich, sofern der Listenschreiber „sich vergewissert“, dass er nicht einer Tonbandaufnahme aufgesessen ist, die jemand im Gebüsch abspielt, was wohl erstaunlich oft vorkommt.

Ansonsten kann jeder/jede seine/ihre Liste führen, wie er/sie will. Viele meinen, Birder müssten jede Sichtung gerichtsfest dokumentieren, aber das geht am Geist des Spiels vorbei. Alle beobachteten Vögel zu fotografieren, ist schon rein praktisch unmöglich. Häufig sind sie zu weit weg oder flattern zu schnell davon. Und überhaupt ist Birding Ehrensache.

Das heißt nicht, dass nicht schon der eine oder andere Trickbetrüger versucht hätte, die Fakten zu frisieren. Für solche Leute gibt es unter Birdern sogar einen festen Begriff: Schummler werden „Stringer“ und das Manipulieren von Beobachtungslisten wird „Stringing“ genannt. In einem besonders krassen Fall kündigte mal ein Birder in Australien an, er wolle in seinem Heimatbundesstaat binnen eines Jahres so viele Vögel wie nur möglich zu Gesicht bekommen. In den ersten Monaten brachte er es auf eine imposante Sichtungsliste, richtete einen Blog ein und baute sich einen Stamm von Followern auf. Nach einem halben Jahr kam die Sache dem einen oder anderen Experten in der Region allmählich verdächtig vor. Und dann der Paukenschlag: Der Kerl wurde auf frischer Tat ertappt. Er hatte angeblich einen Fregattvogel gesichtet, eine tropische Art, die in dem betreffenden Teil Australiens nur selten vorkommt. Er hatte das Foto eines Fregattvogels im Flug vor blauem Himmel gepostet. Als herauskam, dass das Wetter an dem besagten Tag bewölkt war, knickte der Mann ein und gestand in einer langen, unterwürfigen E-Mail, in Wahrheit habe er das Tier bei einer Reise auf den Fidschi-Inseln abgelichtet. Zur Strafe für dieses krasse Stringing setzte ihn die Community auf die schwarze Liste. Die Moral von der Geschicht: Man kann seinen Ruf nur ein Mal ruinieren.

Dennoch sind Birding-Skandale deutlich seltener als zum Beispiel der Diademregenpfeifer. Betrugsversuche fliegen ziemlich schnell auf, und eigentlich gibt es auch gar keinen Grund zu schummeln. Wer erschwindelte Vögel in seine Liste aufnimmt, handelt wie jemand, der sein Tagebuch belügt. Warum sollte man das tun?

Wenn die Birding-Regularien verletzt werden, handelt es sich meist um geringfügige Verstöße. Für den Alltag hat die American Birding Association einen Ethik-Kodex für Birder, den Code of Birding Ethics, herausgegeben. Dieser fasst zusammen, wie man sich in freier Wildbahn anständig verhält, und orientiert sich dabei am gesunden Menschenverstand: Du sollst Vögel nicht unter Stress setzen, genügend Abstand zu Vogelnestern halten, privates Eigentum respektieren und deine Vogelhäuschen sauber halten. Der Ethik-Kodex legt Vogelbeobachtern nahe, „Anfängern in besonderer Weise Hilfestellung zu geben“ und „zum Schutz wichtiger Vogellebensräume beizutragen“.

Ein paar Grauzonen bleiben allerdings ungeregelt. Wenn du zum Beispiel ein Foto machst und auf dem Foto später einen Vogel entdeckst, den du vorher nicht bemerkt hast – darfst du diesen Vogel mitzählen? Oder angenommen, du stehst in unmittelbarer Nähe einer Staatsgrenze und sichtest einen Vogel auf der anderen Seite – darfst du diesen Vogel für ein Land verbuchen, das du nicht betreten hast? Solche und ähnliche Fragen stellen sich immer wieder, und nicht alle Birder beantworten sie gleich.

Wenn bestimmte Vögel nach den Regularien erlaubt sind, heißt das nicht automatisch, dass man sie auch mitzählen muss. Manche Birder verzeichnen nur Vögel, die sie höchstpersönlich zuerst erblickt haben, und lassen alle Vögel weg, die jemand anders zuerst gesichtet hat. Eine andere Fraktion nennt sich „NIB“. Das steht für „No Introduced Birds“ (keine eingeschleppten Vögel) und bedeutet, dass sie nichtheimische Arten ausklammern und ihre Listen somit möglichst „rein“ halten. Mit dem heiklen Thema der eingeschleppten Vogelarten, bei dem es massenhaft Grauzonen gibt, befassen sich diverse offizielle Gremien. Zusammenfassend kann man sagen: Eingebürgerte Wildvögel sind legitim. Aber schon das Wort „eingebürgert“ sorgt für Diskussionen. Selbst der Begriff „einheimisch“ ist problematisch.

Die umstrittenste Regel in den Recording Rules der ABA ist Regel 4 Absatz B (Version 2014b), nach der auch Vögel zulässig sind, die man gehört, aber nicht gesehen hat. Ungeachtet dieser Regel erfassen viele Birder nur Sichtbeobachtungen und achten kaum auf Geräusche, die über das bekannte Sound-Arsenal hinausgehen. Vögel aufzuschreiben, die man nur gehört hat, kann schon ein bisschen wie Betrug wirken. Allerdings sind manche Arten, die mit dem Auge wahnsinnig schwer zu erkennen sind – etwa gut getarnte Eulen oder Rallen, die sich gern versteckt am Boden fortbewegen –, doch relativ leicht zu hören. Es spricht demnach alles dafür, sie auch dann mitzuzählen, wenn man sie nicht sieht.

Für mein World Big Year entschied ich, sowohl gesehene als auch gehörte Vögel mitzuzählen. Ich würde mich also an dieselben Standards halten wie der vorherige Einjahresweltrekordler, der ebenfalls Vögel auflistete, die er nur gehört hatte. Auch für die Vögel ist das besser. Wer nur lauscht, verhält sich rücksichtsvoller als jemand, der durch das Territorium eines Vogels stapft oder es in dem verzweifelten Bemühen flutet, das Tier zu Gesicht zu bekommen. Einige Vogelarten kann man sowieso akustisch am besten wahrnehmen und würdigen. Man kann zum Beispiel mit Fug und Recht behaupten, dass man einen Schreipiha erst dann wirklich erlebt, wenn man seinen Ruf hört. Vogellaute sind genauso verlässlich wie optische Merkmale, und viele Arten mit eher trister Optik geben bezaubernde und unverwechselbare Gesänge von sich. In weitläufigen Gegenden wie in der Antarktis und in den chilenischen Anden hat man ja beste Sicht, aber zum Beispiel im Amazonasgebiet, wo sich die Vögel im Dschungeldickicht verstecken, gewinnt die Geräuschkulisse an Bedeutung. Bis zum Ende dieses Jahres würde ich ungefähr 5,5 Prozent der Vögel, auf die ich traf, – also eine von 18 Arten – allein nach Gehör erkennen.

Man mag es in diesen globalisierten Zeiten kaum glauben, aber es gibt nicht den einen fest vereinbarten Katalog aller Vogelarten dieser Erde. Stattdessen gibt es konkurrierende Auslegungen, bei denen die Amerikaner gegen den Rest der Welt stehen. In den USA verwenden die meisten Birder die Clements Checklist, die von Experten an der Cornell University regelmäßig aktualisiert wird und in meinem Reisejahr 2015 immerhin 10.365 lebende Vogelarten gelten ließ. Birder in Europa und anderen Teilen der Welt vertrauen eher auf den International Ornithological Congress (IOC), ein progressiv eingestelltes Gremium, das 2015 insgesamt 10.612 Arten anerkannte. Andere Länder, insbesondere die Niederlande und Brasilien, haben ihre eigenen, noch liberaleren Artenkataloge. Die Schwierigkeit ist, dass Vögel nicht immer fein säuberlich in eine Schublade passen und die Grenzen zwischen vielen Spezies fließend sind. Obendrein macht sich die Forschung seit geraumer Zeit daran, Vögel in aller Welt mit DNA-Analysen neu zu bestimmen. So wurden in den vergangenen Jahrzehnten Tausende sogenannte Splits angeregt – also die Teilung einer Art in zwei oder mehr Arten. Die Bedeutung des Begriffs „Spezies“ wurde enger gefasst. Da man irgendwelche Spielregeln braucht, entschied ich mich, in meinem Big Year mit der Clements Checklist zu arbeiten, also mit dem amerikanischen Standard. Hilfreich war dabei, dass die App eBird, mit der ich den Überblick über meine Beobachtungen behalte, ebenfalls auf dieser Artenliste aufbaut. Zusätzlich würde ich mir Notizen zu Unterarten machen, um meine Liste flexibel anpassen zu können. Vogellisten haben heutzutage mehr mit Software als mit Hardware zu tun, und ihre Pflege ist eine Aufgabe, bei der man nie zu einem Abschluss kommt.

Eine Woche nach Neujahr hielt ich in den zentralchilenischen Anden Ausschau nach einem sonderbaren Vogel namens Diademregenpfeifer. Zwei Birder aus Santiago de Chile, Fred Homer und Fernando Diaz Segovia, waren mitgekommen und halfen mir beim Suchen. Zu dritt wanden wir uns im Morgengrauen Serpentine für Serpentine ein überwältigendes Andental hinauf.

Monate zuvor hatte ich einen Freund in Arizona gefragt, ob er gute Birder in Chile kenne. Er gab mir die Kontaktdaten von Fabrice Schmitt, einem Franzosen, der nach einem Sabbatjahr in Südamerika nach Santiago übergesiedelt war und als Reiseleiter für Vogelbeobachtungstouren arbeitete. Fabrice antwortete prompt und schrieb mir, er werde leider in der Antarktis unterwegs sein, wenn ich in Chile ankäme, stellte aber freundlicherweise den Kontakt zu Fred her, der sogleich Feuer und Flamme war.

„Wir holen dich am Flughafen ab und brechen direkt auf“, schrieb mir Fred per E-Mail, „und bringen dich anschließend mit qualmenden Reifen wieder zurück.“

Fred holte noch Fernando mit ins Boot, einen jungen chilenischen Biologen, der uns am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe abholte. So kam es, dass ein Freund von einem Freund von einem Freund von einem Freund – also jemand, den ich noch nie gesehen und mit dem ich noch nicht einmal gemailt hatte – mich mitnahm, um in der längsten Gebirgskette der Welt einen der rätselhaftesten Vögel überhaupt aufzuspüren.

Der Diademregenpfeifer ist ein ganz eigentümliches Geschöpf, das man nur in großer Höhe in Chile, Argentinien, Bolivien und Peru antrifft. Vogelbeobachter nennen ihn DSP – das ist die Abkürzung für seinen englischen Namen „Diademed Sandpiper-Plover“. Er ist ein Küstenvogel, der nicht an der Küste lebt. Er ist offenbar mit den Regenpfeifern verwandt, hat aber eher das Profil eines Wasserläufers (daher der Bindestrich im englischen Namen). Es gibt keinen Vogel, der ihm besonders ähnlich sieht: Der DSP hat die Form und Größe eines Brötchens, einen untersetzten Körper, dicke gelbe Beine, einen abwärts geneigten Schnabel, einen dunkel rötlichen Nacken, eine fein gebänderte Unterseite und um den Kopf eine weiße, nach hinten verlaufende Zeichnung, die an ein Diadem erinnert. All das lässt den Vogel etwas verdutzt dreinschauen. Der Diademregenpfeifer sieht so aus, als würde es ihn nicht stören, dass man ihn anstarrt, aber als frage er sich, warum sich jemand diese Mühe macht.

Durch Zufall wird man ihm nicht über den Weg laufen, es sei denn, man verbringt wie Fernando einen beträchtlichen Teil seiner Freizeit damit, einsame Sumpfgebiete in den Anden zu durchstreifen. Seit einigen Jahren stellt Fernando dieser Vogelart nach und versucht, hinter ihr Geheimnis zu kommen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts inspiziert er mögliche Lebensräume des Diademregenpfeifers. Aus irgendeinem Grund gibt es Sümpfe, in denen man mit Sicherheit auf den DSP trifft, und dann wieder andere Sümpfe, die exakt genauso aussehen und in denen er sich nie zeigt. Bislang ist noch niemand dahintergekommen, warum der Vogel so ausgesprochen wählerisch ist. Fernando fängt jeden Vogel einzeln ein und markiert ihn mit farbigen Ringen, damit er die Tiere aus der Ferne erkennen kann. Den Überblick über die vielen kleinen Diademregenpfeifer zu behalten, ist ungefähr so schwierig, wie beim Figurenarsenal einer Telenovela durchzublicken. Aber vielleicht lässt sich ja mithilfe der gesammelten Daten doch das eine oder andere Geheimnis dieses Vogels lüften.

Fernando fuhr mit uns also in seinem frisch gewaschenen SUV eine staubige Schotterpiste entlang, die über die Waldgrenze hinaus- und in ein steilwandiges Tal hineinführte. Die in den Fels gehauene Straße war stellenweise so eng, dass zwei Autos nicht aneinander vorbeikamen. Als uns hinter einer Kurve ein anderer Wagen entgegenkam, setzte Fernando knapp neben dem Abgrund zu einer breiteren Stelle zurück und klappte den Außenspiegel an, damit sich das entgegenkommende Fahrzeug vorbeizwängen konnte.

Während wir immer weiter bergauf fuhren, saß ich auf dem Beifahrersitz und ließ in Gedanken die letzte Woche Revue passieren. Nachdem ich mit Blick auf die Antarktische Halbinsel, Schaumwein und einen Kapsturmvogel ins neue Jahr gestartet war, war meine einjährige Vogelzählung eher schleppend angelaufen. Die antarktischen Vögel gingen mir schon bald aus, und am 3. Januar – gerade mal der dritte Tag meines Big Year – konnte ich keine einzige neue Vogelart auf die Liste setzen. Praktisch direkt nach dem Start leistete ich mir also schon den ersten Null-Vogel-Tag. In der Drake-Passage nahm die Vogelsuche dank der Albatrosse und anderer Meeresvögel Fahrt auf. Es folgte ein fantastischer Vormittag bei einer Kolonie charismatischer Südlicher Felsenpinguine auf den Falkland-Inseln. Doch als unser Schiff wieder im Hafen von Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, unweit der Südspitze Argentiniens festmachte, hatte ich in den ersten sieben Tagen des Jahres erst 53 Vogelarten auf meiner Liste. Um bis Ende Dezember die 5000er-Marke zu erreichen, musste ich jeden Tag im Schnitt 13,7 neue Arten zu Gesicht bekommen, also in jeder Stunde bei Tageslicht ungefähr einen Vogel. Schon jetzt war ich im Hintertreffen.

Eine ganze Woche in der Antarktis war strategisch keine so gute Idee gewesen, weil es auf dem ganzen Kontinent nicht genügend Spezies gibt, um diesen Durchschnitt zu halten. Hätte ich die gleiche Zeit irgendwo in den Tropen eingeplant, wäre ich jetzt schon bei 200 oder 300 Vogelarten angelangt, hätte mein Soll überschritten und wäre mit einem Sprint statt mit einem lahmen Trab in meinen Marathon gestartet. Dafür hätte ich allerdings den kältesten, trockensten und windreichsten Kontinent mit seinen riesigen Adelie- und Zügelpinguinkolonien, Fontänen sprühenden Buckel- und Zwergwalen, unwirklich blauen Eisbergen und unfassbar dicken Eisschichten verpasst. Für mich persönlich machte die Antarktis gleich zu Beginn deutlich, dass es in diesem Jahr nicht nur um Zahlen ging. Eine Weltreise ohne Antarktis wäre weniger cool gewesen.

Und doch war ich beim Einlaufen in den Hafen entschlossen, einen Zahn zuzulegen. Ich fühlte mich unbeschwert und glücklich. Alles lag vor mir – Ungewisses, viele Chancen und ein unerschöpflicher Planet voller Vögel und Vogelfreunde. Die Sonne tauchte die Welt in ein erwartungsvolles Licht, und ich hatte das erhebende Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein und genau das Richtige zu tun. Auf mich warteten mit Sicherheit allerhand Herausforderungen, aber ich war voller Entdeckerdrang. Auch ein paar Sorgen beschäftigten mich. Jetzt fragte ich mich zum Beispiel, ob der einheimische Birder, mit dem ich verabredet war, auch wirklich auftauchen würde.

In den wenigen Stunden zwischen meiner Ankunft in Ushuaia und dem Flug nach Santiago de Chile wollte ich im nahe gelegenen Nationalpark Tierra del Fuego einige Vogelarten aufspüren, die es nur in Patagonien gibt. Monate zuvor hatte ich einen argentinischen Birder namens Esteban Daniels kontaktiert, der mir seine Hilfe zusagte – aber würde er sich jetzt, wo es so weit war, noch an mich erinnern? Ich verabschiedete mich hastig von der Schiffsbesatzung und dem Betreuerteam, schulterte meinen Rucksack und stieg über die Gangway hinunter in den Industriehafen von Ushuaia. Draußen vor der Sicherheitskontrolle des Hafengeländes wartete Esteban mit seinem Freund Rogelio „Roger“ Espinosa, der sich schon bald als eifriger Fotograf herausstellte. Als ich die beiden erblickte, war ich entzückt und erleichtert. Auf der mehrstündigen Tour, zu der Esteban, Roger und ich sogleich aufbrachen, legten wir erst einen Zwischenstopp an der örtlichen Abfalldeponie ein und fuhren anschließend zum Park, wo mein sehnlichster Wunsch für diesen Tag in Erfüllung ging: Wir fanden ein Magellanspecht-Paar. Diese rot-weiß-schwarzen Vögel sind die größten Spechte in Südamerika. Insgesamt entdeckten wir im Nationalpark 37 neue Vogelarten. Damit wuchs meine Bilanz auf stolze 91. Am Nachmittag ging es wieder zum Flughafen von Ushuaia.

Nach einem kurzen Flug passierte ich in Santiago eilig die Passkontrolle, ließ die Gepäckausgabe links liegen und hastete direkt zum Ausgang drei, wo absolut pünktlich und mit einem grünen Hut auf dem Kopf Fred Homer mich erwartete. So weit, so gut! Fred und ich übernachteten in seinem Haus in Santiago, bis Fernando uns frühmorgens abholte und wir uns voll Tatendrang auf die Suche nach dem Diademregenpfeifer machten.

Die Piste führte immer weiter bergauf, schlängelte sich in einem breiten Tal aus Gestein und Schotter an einem flachen Stausee entlang. Außer einer einsamen Andenmöwe, die träge ihre Runden drehte, war im ganzen Tal kein Vogel zu sehen.

„Als ich vor ein paar Jahren einmal hier war“, erzählte Fred, „sah ich in einiger Entfernung etwas auf der Straße liegen. Beim Näherkommen erkannte ich: Es war eine Lkw-Hinterachse, die mittlerweile in die Straßendecke eingebacken war. Überall lagen Lkw-Teile verstreut. Der Lastwagen war wohl oberhalb über den Straßenrand hinausgekommen und am Boden in tausend Teile zerborsten.“

Im oberen Abschnitt des Valle El Yeso, das von ocker- und umbrafarbenen Berggipfeln flankiert wird, erreichten wir das Ende der Vegetation. Der Himmel hier oben wirkte polarisiert, wie das tiefe Blau, das man durch eine Sonnenbrille sieht. Auf den Gipfeln hielten sich Schneefelder, quasi auf unserer Augenhöhe, und ich sah bläuliche, zerklüftete Gletscher, die über uns von steilen Abhängen herabhingen. Hier und da kamen wir an einem Schild mit der Aufschrift „Vía de Evacuación“(Fluchtweg) vorbei, auf dem eine freundliche Strichmännchenmutter mit ihrem Kind vor einem ausbrechenden Vulkan davonläuft.

An einer unbeschilderten Abzweigung in rund 3000 Meter Höhe bog Fernando in einen Seitenweg ab, der schließlich zwischen Felsbrocken endete. Wir stiegen aus und liefen ein Stück weiter bis zu dem einzigen grünen Flecken im ganzen Tal. Dort verlief sich ein Schmelzwasserbach in einem Sumpf mit schwammartigem Bewuchs, wie ein Teppich.

„Das ist das Reich des DSP“, sagte Fernando und führte uns schnurstracks in das Moorgebiet hinein. In dieser rauen Landschaft nahm Fernando sich aus wie ein verwegener Biologe: Karohemd, Khaki-Kappe, Gletscherbrille mit Schläfenschutz, Arbeitshose, vor der Brust baumelndes Fernglas und ein wuscheliger Bart. Er war nicht viel älter als ich und teilte meine Vorliebe für das Arbeiten in entlegenem Gelände. Seinen Job als Landschaftsgärtner hatte er an den Nagel gehängt, um sich vollzeitlich der Vogelforschung zu widmen. Hier und jetzt war er in seinem Element und schaute sich aufmerksam um, ob sich irgendwo etwas bewegte.

Fred wanderte hinter uns durch den Sonnenschein, lächelte und genoss es einfach nur, dabei zu sein. Er war vor einigen Jahren als Pensionär nach einer Karriere im Finanzbusiness von Großbritannien nach Chile übergesiedelt und hatte eine Firma für Vogelbeobachtungsreisen gegründet, damit er einen Vorwand hatte, mehr Zeit beim Birding zu verbringen. Über seinem Polohemd trug er eine graue Weste mit jeder Menge Taschen, dazu eine Pilotenbrille und einen breitkrempigen Hut mit geflochtenen Lederapplikationen. In seinem korrekt gestutzten Bart mischten sich 25 Prozent Schwarz und 75 Prozent Grau.

Als wir den Sumpf etwa zur Hälfte durchquert hatten, wäre ich fast auf das Zielobjekt unserer Suche getreten. Fernando zeigte mit dem Finger auf meine Füße, und ich sah gerade noch rechtzeitig den Diademregenpfeifer am Boden, der mich mit neugierigen Knopfaugen musterte. Er hatte absolut keine Angst, obwohl ein Lebewesen auf ihn zustolperte, das hundertmal so groß war wie er, und ich fragte mich, ob dieses Verhalten wohl etwas damit zu tun hatte, dass seine Population so klein ist. Wie viele Diademregenpfeifer es in dieser Gegend gibt, weiß niemand, aber insgesamt dürften über die halbe Länge Südamerikas verstreut rund 2000 Vögel dieser Art leben. Viele natürliche Feinde haben sie nicht. Sein Charisma verdankt der DSP denn auch der Tatsache, dass seine total gleichgültige Haltung bewusste Zutraulichkeit signalisiert.

Hinter einem Felsbrocken in der Nähe tauchte ein superniedliches, flaumiges Küken auf, und die beiden Vögel watschelten gemeinsam los, um mit ihren abwärts gebogenen Schnäbeln den Boden nach Käfern abzusuchen. Beide trugen grüne und rote Kunststoffringe am rechten Fuß. Das ausgewachsene Tier hatte am linken Fuß zusätzlich einen rot-gelben Ring. Fernando notierte die Farben und noch ein paar andere Daten zu seinem DSP-Projekt – und ich konnte die Art Nummer 123 in meine Big-Year-Liste eintragen.

Der Diademregenpfeifer wird als potenziell gefährdeter Vogel geführt. In den Hochanden wirken sich heimtückische Effekte wie zum Beispiel atmosphärische Störungen und der Klimawandel möglicherweise gravierend auf den Lebensraum des DSP aus, aber ohne ausreichende Datenbasis lässt sich darüber nichts Genaues sagen. Fernando hofft, mit weiteren Studien wiederkehrende Muster dokumentieren und so die Bemühungen um die Erhaltung dieser Art befördern zu können. Wir verweilten, bis die länger werdenden Schatten uns daran erinnerten, dass der Diademregenpfeifer zwar ein echter Star ist, aber auch nur als eine einzige Vogelart zählt.

„Es macht keinen Sinn, dir ein Bein auszureißen, um den seltensten und schönsten Vogel Chiles zu sehen“, meinte Fred, „wenn du in der gleichen Zeit zehn ortsübliche und hässliche Arten auftreiben kannst, die du nur hier zu Gesicht bekommst.“

Da hatte er natürlich recht. Wenn alle Vögel vor dem Schöpfer gleich sind, lohnt es sich nicht, allzu viel Zeit für einen einzelnen Vogel aufzubringen. Es ist der uralte Zielkonflikt: Du kannst entweder mit verengtem Blick in die Tiefe gehen oder mit oberflächlichem Blick in die Breite schweifen – sich auf alle Dimensionen gleichzeitig zu fokussieren, ist unmöglich. Drum warf ich einen Abschiedsblick auf den Diademregenpfeifer, und dann fuhren wir los, um viele unansehnliche chilenische Vögel zu finden.

Am späteren Abend saß ich mit Fred auf dessen Terrasse in einem grünen Vorort von Santiago. Fred tischte eine Schüssel Nudeln und frischen Salat auf und schenkte jedem von uns ein Glas Rotwein ein. Die letzten Sonnenstrahlen streiften die Wipfel eines Baumes neben der Terrasse. In Chile ist der Januar der heißeste Monat im Jahr. Die Nachmittagshitze hing noch in der Luft. Wir waren extra im Hellen zurückgekommen, weil wir den Rotschwanz-Pflanzenmäher sehen wollten, der sich manchmal zur Dämmerstunde in Freds Garten zeigt. Es war ein schöner Moment: Wir warteten auf den Vogel und lehnten uns dabei nach einem langen Tag im Gebirge entspannt zurück.

„Ich bin eigentlich kein seriöser Birder”, gestand Fred. „Ich beobachte gerne Vögel, aber was für eine Art ich vor mir habe, ist mir eigentlich egal. Jedenfalls gelangst du mit deinem Projekt an bezaubernde Orte. Der heutige Tag war ein grandioses Beispiel dafür.“

Das ist es auch, was mir daran gefällt. Birding ist immer ein Abenteuer, mit dem du beim Reisen einen Fokus hast, statt lauter Sehenswürdigkeiten anzustarren, bis du glasige Augen bekommst. Vogelsüchtig wurde Fred durch einen seiner Söhne, der schon sehr früh ein Interesse für die Vogelwelt entwickelte. Der Sohn wandte sich später anderem zu, aber Fred hat sich die Leidenschaft bis heute erhalten.

„Wie beim Staffellauf – mein Sohn übergab mir den Stab, und ich lief weiter“, lachte er.

Die letzten Sonnenstrahlen schwanden, und die Bäume verblassten. Nach der sengenden Hitze im staubigen Gebirge kühlte und erfrischte uns die Abendluft. Plötzlich bemerkte ich im Augenwinkel eine Bewegung.

„Reich mir mal mein Fernglas“, bat ich.

Selbst bei dieser schummrigen Beleuchtung gab es kein Vertun: kastanienbraune Brust und Federhaube, dunkle Wangen, weißer Flügelstreifen und Sägekante am Schnabel – ein Pflanzenmäher! So heißt der rundliche kleine Vogel, weil er gerne Blätter abzwickt und verspeist. Wie von Fred vorhergesagt, war er zur Dämmerstunde vorbeigekommen. Eine Minute lang beäugte er uns von oben, dann flatterte er zu seinem Schlafplatz davon. Ich freute mich sehr über diesen Kurzbesuch, zumal ich ihn mit Fred teilen konnte. Eigentlich kannten wir uns ja kaum, und doch fühlte ich mich mit ihm verbunden. Wir kosteten den Moment gründlich aus.

„Ein gepflegtes Glas Wein, ein leckeres Abendessen“, sagte Fred. „Genau so muss Birding sein!“

3

Cerro Negro

Nach meiner Landung im nordwestlichen Argentinien war der Ankunftsbereich des winzigen Flughafens von Jujuy (sprich: Hu-Hui) wie ausgestorben. Ich irrte mit meinem Rucksack und meinem Fernglas ein paar Minuten hin und her, ging nach draußen, setzte mich auf den Bordstein und wartete. Meine wenigen Mitpassagiere schlenderten zu ihren Autos, fuhren davon und ließen mich auf dem leeren Parkplatz zurück. Ob mich jemand abholte?

Meine Planung war diesmal ein bisschen unausgegoren. Ein lokaler Birder namens Freddy Burgos hatte mich eingeladen, in den nächsten vier Tagen mit ihm die Provinz zu erkunden, aber da Freddy kein Englisch sprach, hatte ich ihm in meinem unbeholfenen Spanisch geschrieben und die Lücken im Text mit Google Translate gestopft. Wenn ich es richtig verstanden hatte, schlug Freddy eine Campingreise vor, aber die Einzelheiten waren unklar geblieben. Vielleicht hatte ich seine Instruktionen nicht ganz verstanden – sollte ich ihn irgendwo treffen? Ich hatte keine Ahnung, wie er aussah und wo er wohnte, und besaß auch keine Telefonnummer von ihm. Zumindest war das Wetter gut: warm und sonnig. Über der Ziegelfassade des Flughafengebäudes zogen fluffige weiße Wolken dahin. Ideale Bedingungen zum Campen, sofern ich das mit der Campingreise richtig verstanden hatte.

Das neue Jahr war inzwischen 16 Tage alt. Ich hatte über 300 Arten auf meiner Vogelliste und war also mit Blick auf meine 5000er-Marke voll auf Kurs. Mit meiner Ankunft in Zentralargentinien zwei Tage zuvor hatte das Anwachsen meiner Liste im Tempo dramatisch zugelegt. In Buenos Aires hatte ich mich mit dem 31-jährigen Birder Marcelo Gavensky und seinem 28-jährigen Freund Martin Farina getroffen, der Hundetrainer und Student der Paläontologie war. Zu dritt waren wir ins sumpfige Weidehochland der Provinz Entre Ríos rund 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt gebraust. Schon am ersten Tag hatten wir 146 Vogelarten entdeckt – mehr als ich an vier Tagen insgesamt in Chile gesehen hatte. 108 von ihnen standen noch nicht auf meiner Liste.

Das Weideland von Entre Ríos ist ungemein fruchtbar. Bei einer Tasse Mate-Tee erzählte Marcelo mir stolz von der Umweltschutzorganisation Alianza de Pastizal, die Farmbesitzer für eine nachhaltige Beweidung zu gewinnen versucht. Dahinter steht die Idee, dass Rinderfarmer auch mit weniger Kühen ihre Profite einfahren und gleichzeitig die Landschaft schonen, wenn sie mit den richtigen Methoden arbeiten. Zertifiziertes Bio-Rindfleisch lässt sich in Europa gewinnbringend verkaufen und findet auch in Argentinien immer mehr Abnehmer. Der Export nach Übersee ist ökologisch keine Ideallösung, aber gut bewirtschaftete estancias sind eine entscheidende Voraussetzung für den Habitatschutz in dieser Region, in der es keine ausgewiesenen Parks oder Schutzgebiete gibt. Auf den Feldern sahen wir Dutzende prähistorisch anmutende Halsband-Wehrvögel, ein paar langbeinige Maguaristörche und vereinzelte Rosalöffler in ihrem aberwitzigen Pink. Einmal stakste ein anderthalb Meter großer Nandu – die Antwort Südamerikas auf den Strauß – ganz nah an uns vorbei.

Nach diesem Kurztrip schlief ich ein paar Stunden auf dem Fußboden von Marcelos Einzimmerwohnung in Buenos Aires, wobei meine Füße in die Küche ragten und mein Kopf unter dem Esstisch lag. Dann sagte ich Zentralargentinien adiós und nahm einen Morgenflug in Richtung Nordwesten. Nun saß ich übernächtigt vor dem Flughafen Jujuy und fragte mich, ob Freddy vielleicht etwas zugestoßen war.

Gerade wollte ich ihm vom Handy aus eine E-Mail schicken, als ich einen kleinen Vogel bemerkte, der den Abflugbereich umschwirrte. Ich eilte hinüber, um ihn besser zu sehen. Das Tier hatte ein Gefieder in warmen Brauntönen und einen dunkelbraunen Kopf, im Flug schienen seine Flügel fuchsrot aufzuleuchten. Dieser Vogel stand definitiv noch nicht auf meiner Liste, aber was war es für einer? Er verhielt sich wie ein Fliegenschnäpper, hockte auf seinem Ausguck und versuchte, Insekten zu erhaschen. Ab und zu schwebte er auf Käferjagd am Dachsims entlang.

Ich schloss das E-Mail-Programm auf dem Handy und öffnete die Fotogalerie. Da alles dagegen gesprochen hatte, einen Zwei-Meter-Stapel schwergewichtiger Nachschlagewerke rund um die Welt zu schleppen, hatte ich vor der Abreise Dutzende von Bestimmungsbüchern und Naturführern sorgfältig eingescannt und auf meinem Smartphone gespeichert. In dem Ordner „Birds of Argentina“ scrollte ich durch lauter Illustrationen zum Tyrannen- bzw. Fliegenschnäpper-Kapitel. Ich wurde fündig: Mein Vogel Nummer 338 war der Schwalbentyrann, ein verbreiteter Bewohner der südamerikanischen Wälder, der offenbar auch eine Schwäche für Laternenmasten auf Flughafenparkplätzen hatte. Dieses Prachtexemplar flatterte 20 Minuten später noch herum, als ein weißer Pickup schnittig auf den Parkplatz fuhr und an der Bordsteinkante hielt. Vier junge Leute sprangen aus dem Wagen, kamen lachend und gestikulierend auf mich zu und streckten mir die Hand entgegen.

„Noah“, rief einer von ihnen, „yo soy Freddy!“

Er war ungefähr so groß wie ich und eher stämmig. Seine glatten rabenschwarzen Haare reichten über die Koteletten und bis in den Nacken. Der Spitzbart am Kinn eignete sich perfekt zum Darüberstreichen, was Freddy – wie ich bald feststellte – denn auch oft und gerne tat. Er trug ein langärmeliges Military-Hemd, eine schwarze Outdoorhose und Wanderschuhe. Sein auffälligstes Merkmal war sein Lächeln, das er offenbar nie abstellte.

Freddy hatte ein paar Freunde mitgebracht, die mich sogleich umringten. Spanische Sprachfetzen flogen mir um die Ohren. Sie baten um Entschuldigung für die verspätete Abholung, redeten etwas von Lebensmitteln und Proviant und stellten sich alle auf einmal vor: Claudia Martin, José Segovia und Fabri Gorleri. Ich war heilfroh, dass sie da waren, und angesichts dieser netten Begrüßung rundum beruhigt.

Ich warf mein Bündel auf die Ladefläche, auf der sich allerhand Zeug für eine Bergsteigerexpedition stapelte. Was Freddy in den kommenden vier Tagen wohl vorhatte? Zu fünft quetschen wir uns in die Doppelkabine des Pickups und brausten davon. Der Schwalbentyrann flatterte vor der Windschutzscheibe herum, um noch schnell ein Insekt aufzupicken, und ich zeigte von der Rückbank aus auf den Piepmatz.

„Sí, sí“, sagte Freddy, der gleichzeitig lenkte, navigierte und ein Auge auf unsere Sachen hatte, damit sie nicht aus dem Wagen geworfen wurden. „Hirundinea ferruginea.“

Ich schaute verdutzt. Dann begriff ich, dass er den wissenschaftlichen Namen des Vogels genannt hatte.

„Genau, ein Schwalbentyrann“, sagte ich. Alle schauten mich verdutzt an. Dass die englischen Vogelnamen – in diesem Fall „Cliff Flycatcher“ – ihnen nichts sagten, war nur natürlich. Aber die meisten Birder in Lateinamerika benutzen auch die spanischen Namen nicht, weil sie nicht vernünftig standardisiert sind. Stattdessen eignen sich spanischsprachige Birder die lateinischen Bezeichnungen an, mit denen sich Forscher auf der ganzen Welt verständigen. Das konnte ja interessant werden, wenn wir in freier Wildbahn einen Vogel nach dem anderen sichten würden.

Freddy fuhr schnurstracks aus der Stadt hinaus, und als wir die Zivilisation hinter uns gelassen hatten, bog der Pickup von der Landstraße ab und machte sich auf einer Schotterpiste an den Aufstieg in die üppig bewachsenen östlichen Andenausläufer. Nach und nach schnappte ich die eine oder andere Information auf. Freddy arbeitete als Biologe in Jujuy, seine Freundin Claudia war Botanikerin und interessierte sich für alles, was mit Natur zu tun hatte. José und Fabri studierten an einer Universität im Osten Argentiniens und hatten weit über 900 Kilometer im Bus zurückgelegt, um zu uns zu stoßen. Alle vier waren zwischen 23 und 34 Jahre alt, teilten die Begeisterung für die Vogelwelt und liebten Abenteuer.

Als Freddy meine erste E-Mail bekam, dachte er, das sei eine gute Gelegenheit für einen Trip zum Cerro Negro, ein selten besuchter Gebirgszug mit seltenen Vogelarten. Die Höhenlagen des Cerro Negro waren mit dem Auto nicht erreichbar. Wir würden also auf einem gewundenen Pfad mehr als 15 Kilometer wandern und dabei über 1000 Meter Höhenunterschied überwinden. Für unser Gepäck hatte Freddy drei Maultiere organisiert, damit wir vier Tage im Nebelwald der Yungas und im Grasland über der Baumgrenze verbringen und dort in Zelten übernachten konnten. Er versicherte uns, dass er reichlich Lebensmittel eingepackt hatte. Bei einem kurzen Zwischenstopp in einem Dorf stieg ein Fahrer zu, der den Pickup zurückbringen sollte. Am frühen Nachmittag erreichten wir den Ausgangspunkt unserer Wanderung. Die Piste endete an einem Fluss, der sich seinen Weg durch den dichten grünen Wald bahnte. Über dem Tal zeigten sich kahle Berggipfel.

Tatsächlich tauchten drei Maultiere mit ihrem Besitzer auf, einem campesino in Jeans und Gummistiefeln, der unsere Bündel an den Satteln festzurrte. Hoffentlich hatte Freddy einen zusätzlichen Schlafsack eingepackt, denn in großer Höhe würde mein Seidenschlafsack sicher nicht warm genug sein. Das Maultiergespann trottete voraus zum Lagerplatz, während Freddy, Claudia, José, Fabri und ich eine Stunde lang den Windungen des Flusses folgten. Die Sonne war hinter einer Wolkenschicht verschwunden, was allmählich ein bisschen besorgniserregend aussah, aber auf Schritt und Tritt tauchten neue Vögel in unserem Blickfeld auf.

„Cypseloides rothschildi“, rief Freddy, und ich sah einen zigarrengroßen Vogel mit sichelförmigen Flügeln über uns hinwegjagen. Er sah wie ein Segler aus, und ich scrollte durch das eingescannte Bestimmungsbuch auf meinem Handy, um die Entsprechung des wissenschaftlichen Namens zu finden. Aha! Rothschildsegler. Eine hübsche regionale Rarität und Jahresvogel Nummer 342.

„Psittacara mitratus“, sagte Fabri, was ich als Rotmaskensittich übersetzte. Noch ein Neuling auf der Liste.

„Empidonomus varius!“, rief Claudia.

Zeitgleich meldete José, der in die entgegengesetzte Richtung schaute: „Progne elegans!“

„Sporophila lineola“, kam von Freddy.

„Momentmomentmoment!“, rief ich und wollte sie bitten, mir etwas Zeit zu geben, damit ich jeden Vogelnamen nachschlagen konnte, aber das war zwecklos. Vögel bleiben bekanntlich nicht still sitzen, bis man sie identifiziert hat. Wenn wir auf eine große Vogelschar im Blätterdach stießen, tat ich mein Bestes, um die auf mich einprasselnden wissenschaftlichen Bezeichnungen von Vogelnamen wenigstens in ein Notizbuch zu kritzeln, damit ich sie später heraussuchen konnte. Fast alle Vögel in diesem Teil von Argentinien sah ich zum ersten Mal. Deshalb wusste ich sehr zu schätzen, dass meine einheimischen Experten mir beim Erkennen der flüchtigen Gesellen behilflich waren.

Für das Sturzbachentenpaar, das diesen Flussabschnitt okkupierte, brauchte ich keine Übersetzung. Da ich schon in Chile eine Sturzbachente gesehen hatte, stand diese Spezies bereits auf meiner Jahresliste, aber ich hielt ein paar Minuten inne und bestaunte, wie sich diese beiden Vögel im Wildwasser behaupteten. Wie bei den meisten Enten hatte das Männchen ein auffallend anderes Federkleid als das Weibchen – er schwarz und weiß mit rotem Schnabel, sie grau und orange. Mit ihren lang gestreckten, schlanken Körpern waren sie für das Leben im strömenden Gewässer perfekt ausgerüstet. Mühelos durchschwammen diese Enten die schäumenden Stromschnellen und arbeiteten sich mit den Füßen gegen die Flussrichtung voran. Offenbar machten sie gerade Jagd und suchten im Vorbeischwimmen die Unterseiten der Gesteinsbrocken nach Wasserinsekten ab.

Als ich flüchtig aufblickte, sah ich Freddy, wie er mit bis über die Knie hochgekrempelter Hose in den Strudel watete. Seine Wanderschuhe baumelten lose um seinen Hals. Er drehte sich zu mir um und winkte.

„Vámanos!“

Wenn wir noch im Hellen an unserem Zeltplatz ankommen wollten, mussten wir jetzt zu unserer Wanderung aufbrechen. Auf der anderen Seite des Flusses führte der Pfad in den Wald hinein. Eine Brücke gab es nicht.

Claudia, José, Fabri und ich zogen unsere Schuhe aus, stiegen ins Wasser und achteten sorgfältig auf jeden Schritt. Das Wasser war eiskalt, floss sehr schnell und reichte mir bis zum Oberschenkel. Knietiefes Wasser kann einen Menschen schon bei einer Fließgeschwindigkeit von sechs Stundenkilometern aus dem Gleichgewicht bringen, und wir brauchten nur auf einem der glitschigen Steine im Wasser ausrutschen, schon würden wir flussabwärts mitgerissen. Vorsichtshalber hatte ich den Inhalt meines Rucksacks in einen wasserdichten Müllbeutel gesteckt, aber die Vorstellung, durchnässt zu werden, bevor die Wanderung überhaupt angefangen hatte, behagte mir nicht.

Die Sturzbachenten schwammen gelassen vorbei, als würden sie auf einem spiegelglatten Teich dahinziehen. Dann hockten sie sich auf einen Felsblock zwischen zwei Wasserfällen und sahen zu, wie wir uns durch den Fluss kämpften, unsere Füße abtrockneten und die Schuhe wieder anzogen. Mittlerweile brauten sich schwere, dunkle Wolken zusammen und hüllten die Berggipfel ein. Ich dachte daran, dass ich erst vor wenigen Stunden in Jujuy gelandet war und noch gestern Nachmittag 1300 Kilometer entfernt mit Marcelo und Martin Vögel beobachtet hatte. Das Farmland von Buenos Aires verschwamm bereits zu einer fernen Erinnerung. Freddy zeigte auf eine Lücke zwischen den Bäumen. Dort begann der Aufstieg. Als wir den Wald betraten, rollte das Echo des ersten Donnergrollens durch das Tal.

Alleingänge und Alleinsein sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. 2011 wanderte ich im Alleingang den über 4200 Kilometer langen Pacific Crest Trail entlang, der von Mexiko durch das Hinterland der amerikanischen Westküste bis nach Kanada führt, aber die meiste Zeit war ich zusammen mit anderen Wanderern unterwegs. Das ließ sich kaum vermeiden, denn Jahr für Jahr versuchen Hunderte, die gesamte Strecke zu erwandern, und rund 95 Prozent von ihnen wählen so wie ich die im Norden beginnende Variante, um dem fortschreitenden Sommer zu folgen. In den vier „Alleingangmonaten“ auf dem Pacific Crest Trail sah ich jeden Tag mindestens einen Menschen; oft wanderten und zelteten wir zusammen.

Mein Big Year unternahm ich auch im Alleingang in dem Sinne, dass ich die Reise allein plante und niemand mit mir von Station zu Station zog. Auf Vogelsuche wollte ich hingegen nicht allein gehen. Mir war wichtig, in jedem Land vogelbegeisterte Gefährten dabeizuhaben. Klug geworden durch die Erfahrungen, die ich bei meinen Fernwanderungen gemacht hatte, reiste ich mit ultraleichtem Gepäck, einem 40-Liter-Expeditionsrucksack, und kontinuierlich von einem Kontinent zum nächsten, ohne Pausentage und ohne Umwege. Bei einer One-Way-Reise sparst du die Rückwege. Ich schaute also immer nach vorn und freute mich auf das Neuland, das vor mir lag. Andererseits konnte ich meine Reiseroute nicht auf die Jahreszeiten in den einzelnen Regionen des Globus abstimmen. Darum würde ich einige Zugvogel-Hotspots verpassen und andere Orte zur Unzeit – nämlich während des Monsuns – ansteuern.

Ich legte Grundregeln fest. Jeder Vogel, der auf die Liste kam, musste von mindestens einer weiteren Person gesehen werden. Das würde mich vor Vereinsamung bewahren und nebenbei dafür sorgen, dass es für jede Vogelsichtung einen Zeugen gab. Außerdem entschied ich, dass meine Begleiter immer Einheimische sein oder in dem Land leben sollten, in dem wir zusammen auf Vogelsuche gingen. Es wäre ein Leichtes gewesen, professionelle Guides von internationalen Reiseanbietern anzuheuern, aber das entsprach nicht meinen Vorstellungen. Zum einen hatte ich nicht das nötige Kleingeld, zum anderen wollte ich lieber mit Freunden unterwegs sein und nicht als Kunde. Kontakte zu Einheimischen wurden zu einem ganz wichtigen Teil meiner Strategie. So ergab sich auch die Couchsurfing-Variante der Tour.

Noch vor zehn Jahren wäre es schwierig gewesen, ein solches Konzept umzusetzen. Durch die technologische Entwicklung ist die Welt heute aber dermaßen geschrumpft, dass es inzwischen leichter ist, jemanden in einem anderen Land anzurufen, als die Aufmerksamkeit des Zimmergenossen zu gewinnen. Das Internet hat Birding revolutioniert: Aus der Freizeitbeschäftigung für die Erste Welt ist eine wirklich internationale Bewegung geworden. Wer will, findet im Internet alle möglichen Informationen und kann per Mailinglisten, Diskussionsgruppen und Foren mit Gleichgesinnten in Kontakt treten.

Einheimische Birder zu finden und Zeitpläne mit ihnen abzustimmen, war eine logistische Herausforderung der besonderen Art. Nachdem meine Reiseroute in groben Zügen feststand, machte ich mich daran, an jeder Station die besten Birder zu kontaktieren, und hoffte, dass sie bereit waren, für ein paar Tage meine Gastgeber zu sein. Zuerst fragte ich Freunde, die ich schon hatte; im zweiten Schritt fragte ich nach ihren Kontakten und so weiter. Manche mussten absagen, weil sie arbeiteten, aber von allen bekam ich begeisterte Rückmeldungen, wenn ich meine Idee erklärte. An Freddy war ich zum Beispiel geraten, weil ich mich zunächst an einen Birder namens Ignacio „Kini“ Roesler von der Universität Buenos Aires gewandt hatte, der mir mitteilte, dass er im Januar mit einem Forschungsprojekt über den Goldscheiteltaucher beschäftigt sein werde, mich aber an seinen Freund Nacho Areta weiterleite. Nacho antwortete mir, er führe dann leider eine Studie zum Mississippiweih durch, gab mir aber Freddys E-Mail-Adresse.

Für manche Stationen nutzte ich die Website BirdingPal, auf der sich Birder als Gastgeber für durchreisende Vogelbeobachter eintragen. Hier findet man keine professionellen Guides, sondern wahre Gastfreundschaft und angenehme Gesellschaft. Das eigene Revier jemandem zu zeigen, der es nicht kennt, macht ja auch Spaß, und wenn die Rollen eines Tages getauscht werden, kann man sich für den erwiesenen Gefallen revanchieren.

Eine weitere wichtige Planungshilfe für mich war eBird, eine Online-Datenbank für Vogelsichtungen, die das Cornell Lab of Ornithology und die National Audubon Society 2002 ins Leben gerufen haben. Mit fast einer Milliarde Beobachtungen, die Hunderttausende Birder in aller Welt eingespeist haben, ist die Website ein unglaublich gutes Hilfsmittel, wenn man sich über die Verteilung und Erfassung von Vogelarten informieren will. Wissenschaftler verfolgen damit Wanderungsbewegungen und die Populationsentwicklung. Für meine Logistikplanung war eBird ein Segen. Mithilfe dieser Datenbank fand ich heraus, wo ich bestimmte Spezies antreffen dürfte, sie lieferte aktuelle Berichte und zeigte mir an, welche Birder in meinen Zielgebieten am aktivsten waren. Immer, wenn sich die Mundpropaganda-Methode erschöpft hatte, suchte ich in eBird nach Ansprechpartnern.

Couchsurfing klingt irgendwie bequem, aber diese Übernachtungsbesuche einzufädeln, kostete mich glatte fünf Monate Planung. Als ich von zu Hause aufbrach, wusste ich praktisch für jeden Tag des Jahres 2015, wo und bei wem ich übernachten würde. Die Birder-Liste enthielt Hunderte von Namen und wurde dadurch, dass ich meine Pläne unterwegs änderte und die Zeit voranschritt, immer länger.

Das Wissen der Einheimischen ist unersetzlich. Restaurants, Schleichwege, Sitten und Gebräuche, Sprache, Geheimtipps und die zahllosen Dinge, die nur Ortsansässige kennen. Indem ich mich Einheimischen anschloss, schaffte ich mühelos den Sprung vom Touristen zum Insider, und indem ich bei ihnen zu Hause wohnte und eben nicht in Ferienorten und Lodges, bekam ich eine Menge vom wirklichen Leben auf dieser Erde mit, ohne mein Bankkonto zu sprengen. Die Kenntnisse der Einheimischen machten sich auch in Form von Vögeln bezahlt, die ich ansonsten nicht sehen würde. Aber ob das wirklich funktionierte, wusste ich anfangs nicht. Es würde sich auf der Reise erst herausstellen.