15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

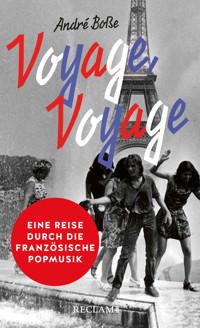

Frankreich und seine Popmusik – bon voyage! Wir essen, trinken, rauchen französisch. Wir bereisen das Land, für das wir sogar einen Spitznamen erfunden haben, den in Frankreich selbst niemand nutzt: den der ›Grande Nation‹. Aber die Popmusik Frankreichs kennen viele nur am Rande. André Boße hat eine große Entdeckungsreise durch Frankreich und die französische Popmusik unternommen und zahlreiche Musikerinnen und Musiker zu Gesprächen getroffen – sein Buch lädt dazu ein, das Land ganz neu kennenzulernen. Von den Hits der Yéyé-Jahre über French Pop und Nouvelle Chanson bis hin zu Rock, Electro, Hip-Hop, und Raï. Mit Jane Birkin, Jacques Dutronc, Mylène Farmer, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, MC Solaar, Vanessa Paradis, Zaz und vielen mehr. »Frankreich liegt so nah, aber viele Künstler unseres Nachbarn kennt man bei uns kaum. Das ändert sich mit diesem Buch!« Dennis Plauk, Chefredakteur Mint und Visions »Wer glaubt, schon alles über französische Musik zu wissen, der sollte dringend ›Voyage, Voyage‹ zur Hand nehmen und sich überraschen lassen, wie viel man von André Boße lernen kann.« Rolf Witteler, Inhaber des Labels Le Pop Musik

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

André Boße

Voyage, Voyage

Eine Reise durch die französische Popmusik

Reclam

2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Coverabbildung: © Getty Images Keystone / Freier Fotograf

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2024

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-962223-1

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011468-1

www.reclam.de

Inhalt

Playlist zum Buch

1 Message personnel

2 Sieben Thesen

3 Im Kino

Vladimir Cosma

Yann Tiersen

Cinq de plus

4 Serge Gainsbourg

5 Die Lieblinge der Deutschen

Desireless

France Gall

Françoise Hardy

Jane Birkin

Les Rita Mitsouko

Vanessa Paradis

Zaz

Quatre de plus

6 Hier kommt der Sommer

Les Négresses vertes

Nino Ferrer

Lio

Douze de plus

7 Les individualistes

Jacques Dutronc

Léo Ferré

Michel Polnareff

Gérard Manset

Hubert-Félix Thiéfaine

Jean-Louis Murat

Brigitte Fontaine

Jacques Higelin

Bernard Lavilliers

Alain Bashung

Arno

Dix de plus

8 Le pop

Étienne Daho

Indochine

Mylène Farmer

Alain Chamfort

Jeanne Mas

Taxi Girl & Daniel Darc

-M-

Stromae

Christine & The Queens

Dix de plus

9 Les chanteurs

Daniel Balavoine

Renaud

Véronique Sanson

Francis Cabrel

Alain Souchon & Laurent Voulzy

Christophe

Dix de plus

10 Le rock et le punk

Le rock

Le punk

Le rock et le punk. Dix de plus

11 La Nouvelle Scène

Introduction

Les Pionniers des années 90

La Nouvelle Scène des années 00

Dix de plus

12 Le folk

Louise Attaque

Mano Negra / Manu Chao

Têtes raides

Les Ogres de Barback

Quatre de plus

13 L’électronique et le French Touch

L' électronique

Le French Touch

L’électronique et le French Touch. Dix de plus

14 Le hip-hop

MC Solaar

IAM

Odezenne

Trois de plus

15 Le Raï

Khaled

Rachid Taha

Trois de plus

16 La fin

Musik-, Lektüre- und Filmempfehlungen

Abbildungsnachweis

Merci beaucoup

Playlist zum Buch

Wenn ich über Musik lese, brenne ich darauf, direkt zu erfahren, wie eine Band oder ein Song klingt, über die oder den ich gerade mehr erfahre. Die Playlist zum Buch finden Sie daher online unter reclam.de/voyage

Bestückt ist die Playlist mit allen Acts aus diesem Buch.

1 Message personnel

»Si le dégoût de la vie vient en toi

Si la paresse de la vie s’installe en toi

Pense à moi

Pense à moi«

»Wenn dich der Ekel des Lebens überkommt / Wenn sich die Trägheit des Lebens in dir festsetzt / Denk an mich / Denk an mich«

(Françoise Hardy: »Message Personnel«)

Sommerurlaub mit der Familie. Das Ziel ist ein Campingplatz am Lac de Serre-Ponçon in den französischen Alpen, die erste Station aber ist Lyon. Noch einmal in einem Hotel in der Stadt schlafen, bevor es dann für knapp drei Wochen ins Zelt geht. Mit dabei ist zum ersten Mal unser Hund, ein noch sehr junger Hund. Damit er im Auto schläft und nicht nervös herumheult, wird über Nacht gefahren – und geschlafen nur für wenige Stunden auf einem Rastplatz in der Nähe von Lyon. In aller Frühe geht es in diese Stadt, die drittgrößte Frankreichs, verwöhnt von gleich zwei Flüssen, der Rhône und der Saône, die hier zusammenfließen. Es ist heiß, den Hund zieht es an die Flussufer, die Kinder in Spezialgeschäfte für Mangas, uns Eltern ins Café.

Der Autor, fotografiert beim Start seiner Entdeckungsreise

Am frühen Nachmittag setzt die große Müdigkeit ein. Wir gehen ins Hotel, um uns Ruhe zu gönnen, Schlaf nachzuholen. Der Hund schläft als Erster, bald dösen alle. Nur ich nicht. Manchmal bin ich zu müde, um einschlafen zu können. Also wieder raus, das machen, was in jeder größeren Stadt, die ich besuche, eine Pflichtveranstaltung ist: nach den Plattenläden suchen. Es gibt davon in Lyon einige, viele haben aber mittags geschlossen. Geöffnet hat Fnac, eine recht seelenlose Elektronikmarktkette, jedoch mit gut sortierter Musikabteilung. Also hin. Ich schaue bei den LPs, mit der CD als Tonträger hatte ich eigentlich abgeschlossen. Ich nehme aber keine mit. Kurz vor einem längeren Zelturlaub auf glühend heißen französischen Campingplätzen ist es keine gute Idee, Vinyl zu kaufen, es schmilzt einfach weg. Pflichtschuldig schaue ich auf die CD-Regale. Auf einem Extratisch liegen stapelweise Alben von Alain Bashung, jede einzelne CD für sieben Euro, vier CDs für 20 Euro. Mein übermüdeter Kopf kommt zu dem Schluss, dass das ein ganz guter Deal ist. Ich bin ein großer Freund solcher Rabattierungen, weil sie meinem Kaufdrang ein mathematisches Argument schenken.

Von Alain Bashung kenne ich bereits einige frühe Platten von Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, damals spielte er einen sehr coolen, wenn man so möchte, unterkühlten Wave-Pop. Sein späteres Werk ist mir unbekannt. Dass er aber auch seit den 90ern einiges veröffentlicht hat, zeigt die Vielfalt der Alben auf dem Tisch. Ich nestele mein Handy aus der Tasche und rufe die Seite Rateyourmusic.com auf, ein großartiges Portal, in dem Musikfans aus aller Welt Alben und Singles beschreiben und bewerten – ein wunderbarer Fall von Schwarmintelligenz, denn die schiere Masse an Bewertungen nähert sich einem objektiven Urteil. Alben, die hier eine gute Durchschnittsnote vorweisen, sollten in der Regel auch Gehör finden. Und die Platten von Alain Bashung ab 1989 scheinen wirklich allesamt Anklang zu finden: Alben wie Fantaisie militaire aus dem Jahr 1998, L’Imprudence von 2002 oder Bleu pétrole von 2008 erhalten hohe Wertungen, schnell wird mir klar: Ich muss sie alle haben. Acht CDs bietet Fnac auf dem Extratisch, macht dank des Deals eben nicht 56, sondern 40 Euro. Da wäre ich ja schön blöd, nicht zuzugreifen.

Knapp drei Wochen liegen die CDs halbwegs schattig und sicher verstaut im Auto. Im Urlaub lese ich Das Leben des Vernon Subutex (2017–18), die Romantrilogie von Virginie Despentes, die vom Niedergang und von der Wiederauferstehung eines Plattenladenbesitzers in Paris handelt – und die mich auf das, was Bashung zu bieten hat, schon einmal vorbereitet. Nach den Ferien an zwei französischen Bergseen, ein weiteres Ziel unserer Reise war der Lac de Narlay im Jura, geht es zurück. Kaum läuft die erste Ladung Wäsche, lege ich Bashung in den CD-Spieler. Chronologisch beginne ich mit Novice aus dem Jahr 1989, ein dunkles Album mit verstörenden Liedern über kaputte Beziehungen – und hauptsächlich über eine kaputte Beziehung zu sich selbst. Das Interessante ist: Ich kenne diese Art von Musik, es steckt der New Wave von Joy Division oder The Cure darin, der Hang zur dunklen Ballade von Nick Cave, die Erzählkunst eines Serge Gainsbourg, die industrielle Kälte einiger Avantgarde-Acts aus Westberlin. Und doch schwingt bei dieser Musik auch etwas Eigenständiges mit. Eine alles überwölbende Melancholie. Eine Wortgewalt, für die man gar nicht unbedingt gut Französisch können muss, um sie zu erleben. Eine sprachliche Eleganz, die sich schon dadurch ergibt, dass sich bei den französischen paroles eine Vielzahl von Reimoptionen bietet. Betont werden die Endungen – und die Endungen der allermeisten Wörter sind dehnbar und demnach flexibel.

Es wird eine lange Nacht, in der ich alle acht Alben anhöre. Ich entdecke Lieder wie »La Nuit je mens«. Es ist ein überirdisch gutes Stück, nach Auskunft des Co-Autors Jean Fauque ein Lied über den französischen Widerstand gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg. Vor allem aber ist es ein Song über einen nächtlichen Träumer, einen Menschen, der einen Verlust zu verarbeiten hat, auch in den Nächten, »Où subsiste encore ton écho« – »Wo noch immer dein Echo bleibt«. An den Liedern von Alain Bashung fasziniert mich das Gefühl, es mit einer sehr vertrauten Musik zu tun zu haben. Die Melodien in Moll und die ausschweifenden Arrangements, die Worte und die Geschichten, von denen sie erzählen, die sehr laut nach vorne gemischten Vocals und der Hang, Refrains lieber dreimal zu viel als einmal zu wenig zu singen: Ich kenne die Strukturen aus dem Irish Folk und der deutschsprachigen Rockmusik, von den Britpop-Platten, die ich liebe, und meinen Lieblings-Singer-Songwritern aus den USA.

Was mich ebenfalls fasziniert, hat vor allem mit mir selbst zu tun. Seit 40 Jahren höre, kaufe und sammele ich Platten. Ich widme dem Entdecken und Beurteilen von Musik sehr viel Zeit, schließlich ist es mein Beruf. Ich bilde mir ein, viel zu kennen und das, was neu ist, schnell einordnen zu können – das eingeübte Handwerk eines Journalisten. Und ich kenne einige Acts aus Frankreich, Bands wie Les Négresses vertes und Noir Désir, die Filmmusiken aus La Boum und Die fabelhafte Welt der Amélie, Künstlerinnen wie Camille und Zaz, neuere Stimmen wie Mathieu Boogaerts und Dominique A. Durch die Vielzahl der Alben von Alain Bashung merke ich allerdings, dass ich bisher gerade mal ein paar ausgeleuchtete Ecken dieses weiten Feldes ausgekundschaftet hatte. Dass es für mich noch unglaublich viel zu erobern gibt.

Warum ich Alain Bashung nicht schon früher entdeckt habe? Zufall, wahrscheinlich. Wobei, manchmal glaube ich, dass jede Musik, die zu mir dringt, ein Gespür dafür hat, wann sie bei mir einen Nerv trifft. Dass die Musik die Gabe besitzt, genau dann bei mir anzudocken, wenn die Zeit reif dafür ist.

Nach dieser langen Nacht mit Alain Bashung war für mich klar: Die Zeit ist reif. Reif für die Entdeckung französischer Musik – und zwar eben nicht (nur) die Chansons, sondern alles, was danach kommt: Yéyé, French Pop, Filmmusik, Alternative-Rock, Nouvelle Scène, Folk, Electro, Hip-Hop, Raï – (fast) alles! Weil ich die seltsame Eigenart habe, Musik besitzen zu müssen, um sie genießen zu können, kam die Entdeckungsreise via Streaming nicht in Frage. Und weil ich darüber hinaus die Eigenart habe, in Sachen Tonträgerformat auf Konsistenz zu achten, war die CD das Medium der Wahl. Schließlich hatte in der CD-Abteilung von Fnac alles angefangen. Über Monate bestelle ich bei Second-Hand-Stores Unmengen an französischer Musik, alles günstig zu haben, denn eine gebrauchte CD kostet heute weniger als ein Stück Butter. Unzählige Abende verbringe ich damit, mir dieses Feld zu erschließen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ob ich meine Erkenntnisse in eine Story verpacken könnte. Einfach mal wieder Musik hören, wie früher, ohne journalistische Verwertung im Hinterkopf – das ist großartig! Das soll bitte bleiben!

Na ja, dieses Buch zeigt: Es ist mir nicht ganz gelungen. Warum? Weil ich meine Begeisterung über die Musik aus Frankreich nicht länger für mich behalten kann. Diese Lieder machen mich beim Hören so glücklich, dass ich dieses Glück teilen muss. Alors, nous y voilà!

Voyage, Voyage stellt die französische Popmusik in den Mittelpunkt, die mit den Yéyé-Jahren Anfang der 60er beginnt. Das Buch streift die traditionelle Chanson-Szene dann, wenn es Berührungspunkte mit dem French Pop gibt. Soweit nichts anderes angegeben ist, stammen die Übersetzungen von mir. Aufgebaut ist Voyage, Voyage wie ein guter Plattenladen, sortiert nach Namen, eingeteilt in mehr oder weniger eindeutige Kategorien. Der Schwerpunkt liegt auf den Alben. Genres, die etwas weiter vom Pop entfernt sind, werden knapper behandelt. Und eines versteht sich ohnehin: Voyage, Voyage stellt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Und auch nicht auf Objektivität.

2 Sieben Thesen

Sieben Thesen über französische Popmusik, die erklären, warum den Franzosen der Folk fehlt, wie Yéyé die Szene verändert hat und warum die 68er das Alte im neuen Gewand zurück auf die Agenda holten: eine kurze Kulturgeschichte der französischen Musik.

Bei meinen Recherchen habe ich mit verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten der Musikszene gesprochen, bei Begegnungen in Paris und in Köln, im Videotelefonat oder per E-Mail. Meine erste Frage lautete immer gleich: Was macht Popmusik aus Frankreich besonders? Die Antworten unterschieden sich, eine Tatsache, die mich erst irritierte, denn einheitliche Antworten zu erhalten, hätte die Sache für mich einfacher gemacht. So ist es ein bisschen kompliziert, aber viel interessanter. Beim Abhören der Interviews und Lesen meiner Notizen fällt mir auf, dass sich sieben Thesen entwickeln lassen. Keine Wahrheiten, sondern kluge und mit großen Gesten kommunizierte Behauptungen. Die – kein Zweifel – zusammengenommen dann doch die Wahrheit ergeben, über das, was Popmusik aus Frankreich so besonders macht.

PS: Der Musik der Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Kapitel zu Wort kommen, widme ich mich später noch ausführlich.

I. Das Chanson entsteht aus Mangel an Volksmusik

Eine Schuldige findet Thierry Stremler schnell, er benennt sie mit großer Geste: »Dass Frankreich über keine originäre Volksmusik verfügt, liegt an der Französischen Revolution!« Ich treffe den Sänger und Komponisten kurz vor seinem Konzert in einem Kölner Brauhaus. Später, wenn er mit seinem Auftritt beginnen will, schaukeln die Kellner mit Unmengen an mit Fleisch beladenen Tellern durch den Schankraum; kaum vorstellbar, dass hier in wenigen Augenblicken ein Franzose am Piano die Gäste in seinen Bann ziehen soll. Als Stremler beginnt, braucht er ein paar Minuten, dann gehört der Raum ihm. Vor der Show stärkt er sich mit Brot und Käse und erzählt vom »esprit socialiste«, der mit Blick auf die Kultur im Zuge der Französischen Revolution entstanden sei. »Die Monarchie war furchtbar, keine Frage«, sagt Stremler, »aber das, was auf die Französische Revolution folgte, war mindestens verrückt.« Die Kultur sei zentralisiert, die Provinz kulturell ausgehungert worden. »Eine kulturelle Gleichschaltung«, schimpft er. »Kein Wunder, dass die Russen sich bei ihrer Revolution von uns inspirieren ließen.« Doch das Volk lässt sich seine Musik nicht so einfach nehmen. In den Landschänken rund um Paris, den »Guinguettes«, in denen sich das Volk vergnügt, entsteht die Liedform des Chansons: Lieder über das Leben der Leute, die Lust, aber auch den Frust. Man spricht vom »Chanson réaliste« – einer Art gesungener Sozialreportage. »Die vornehmen Leute hatten ihre Klassik, das Volk hatte die Chansons«, sagt Thierry Stremler. Zwischen den beiden Musikformen gibt es eine Art Sicherheitsabstand: Die eine wird in Kneipen gesungen, die andere in Konzerthäusern aufgeführt. Man kommt sich nicht in die Quere. Das ändert sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Schallplatte den Massenmarkt erreicht. Ab jetzt kann Musik in einem Tonstudio aufgenommen, in einem Presswerk kopiert und zu Hause in den Wohnzimmern und Salons abgespielt werden. Die Chansons erreichen mit Hilfe der neuen Grammophontechnik nun auch die höheren Schichten. »Spätestens ab den 30er Jahren sind die Chansons in der Theorie für alle da, für die untere, die mittlere und die obere Schicht«, sagt Stremler. So wird das Chanson zur bestimmenden französischen Musikkultur.

II. In Frankreich singt nur, wer’s kann

In Paris treffe ich die Sängerin Barbara Carlotti. Treffpunkt ist ein Café in der Nähe der Rue Oberkampf. Es ist Ende August, die Pariser kommen zurück, erzählen sich von ihren Ferien und ihren Plänen. Carlotti war im Sommer auf Korsika, der Heimat ihres Vaters. Und dort ist ihr etwas aufgefallen: »Die Menschen singen auf Korsika viel freier als hier auf dem Festland.« Auch deshalb habe sie es als Kind geliebt, mit der Fähre auf die Mittelmeerinsel überzusetzen: »Die Menschen haben im Café und auf der Straße gesungen, nicht nur auf der Bühne. Das ist etwas, das ich aus Paris und anderen französischen Städten nicht kenne.« Woran das liegt? Carlotti muss kurz überlegen, sagt, über etwas so Offensichtliches denke man zu wenig nach. Dann sagt sie: »Es hat sich im französischen Chanson eine Kultur des Genies entwickelt. Und Genies sind immer auch einschüchternd.« Édith Piaf ist das offensichtliche Beispiel: »Sie singt unglaublich laut, übertönt jedes Orchester, hat dieses Vibrato in der Stimme, das zusätzliche Dominanz ausstrahlt, ihre gesamte Performance ist ein Schauspiel.« Schnell entwickelt sich eine eigene Chanson-Sprache, die nichts mehr mit den Texten der Lieder aus den Kneipen zu tun hat. »Chanson wird zur Musik für das Revuetheater, fürs Cabaret«, sagt Barbara Carlotti. Und weil die bestimmende Musikkultur des Landes auf der Bühne ihre Heimat findet, verschwindet sie von der Straße.

III. Das ganze Elend der Existenz wird in drei Minuten erzählt

Fishbach

Jedes Leben ist eine nicht enden wollende Folge an Problemen. Und dann stirbt man. Wie sollte man da nicht schwermütig werden? »Unsere Gefühls- und Denklandschaften werden von diesem Grundgefühl bestimmt«, erzählt mir Fishbach, eine Sängerin aus der neuen French-Pop-Szene. Vor kurzem hat sie mit Musikern aus Australien und den USA zusammengearbeitet, und immer, wenn sie eine Textidee hatte oder eine Melodie entwickelte, urteilten die anderen: »Ah, sehr französisch.« Es seien eben Akkorde in Moll und Texte voller Schwermut, die ihr vor allem in den Sinn kämen. »Die Melancholie ist ein bestimmender Teil unserer kulturellen Identität«, sagt Fishbach, das zeige sich auch im französischen Kino und in der Literatur. Während im deutschen Schlager Trost und bei den Songs des »Great American Songbook« Träume vermittelt werden, hadern die französischen Textdichterinnen und -dichter drei Minuten lang mit der Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz – mit der Liebe als größtem Treppenwitz: Man hofft und bangt – und verliert am Ende doch alles. Weshalb für den Sex, diesen flüchtigen Moment der Erfüllung, unzählige Metaphern gefunden werden, um ihn immer wieder neu zu beschreiben. »Die französische Musik meiner Generation hat nicht mehr viel damit zu tun, wie in der Frühzeit des Chansons gedacht, gesprochen oder gesungen wurde«, sagt Fishbach, »aber die existenzielle Theatralik des Vortrags ist geblieben.« Was dazu führt, dass Lieder aus Frankreich, so harmlos sie auch beginnen mögen, spätestens mit der letzten Strophe ins Melodramatische kippen.

IV. Der Text kommt vor der Musik, das Ich vor allen anderen

Niemand würde behaupten, bei den Beatles oder Rolling Stones sei der Text wichtiger als die Musik. Bei der französischsprachigen Musik ist das anders. »Édith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens – sie alle benutzten die Musik, um das, was sie mit ihren Texten sagen wollten, emotional aufzuladen«, urteilt Albin de la Simone, ein Vertreter der Nouvelle-Chanson-Szene, in der alte Chanson-Traditionen mit Hilfe des French Pop neu gedeutet werden. Ich treffe ihn in Paris, in einem Café nahe der Métro-Station Gambetta, ganz in der Nähe des Grabs von Édith Piaf auf dem Friedhof Père Lachaise. Albin de la Simone spricht mit milder, leiser Stimme, doch man merkt, dass er mit diesem Werdegang der französischen Musik nicht einverstanden ist. »Wenn ich in Frankreich Interviews zu einem neuen Album gebe, stellt man mir nur Fragen über die Texte. Niemals fragt mich jemand: ›Warum klingt das Piano so eigenwillig oder das Schlagzeug so sanft?‹ Die Texte sind alles – die Musik ist nicht so wichtig. Das ist eine Schande, darunter leide ich!« Albin de la Simone ist der Meinung, dass der Text die Musik missbraucht, um sich wichtiger zu machen, als er eigentlich ist. Nicht umsonst spricht man vom »Chanson à texte«.

Dominique A, ein Pionier der Nouvelle Scène, schreibt mir bei einem E-Mail-Austausch, dieser Hang seiner Landsleute, die Texte zu wichtig zu nehmen, sei schuld daran, dass Rock- und Popmusik aus Frankreich nur gelegentlich außerhalb der Republik Erfolge landet. »Das Französische ist eigentlich eine sehr akzentarme Sprache, die phonetisch geschlossen ist und deren Stärke in der Monotonie sowie einem eher gedämpften, wenig expressionistischen Gesangsansatz liegt«, begründet er seine These. Singe man die Sprache mit zu viel poetischem Gestus, klinge sie gezwungen und sogar lächerlich. »Das ist der Grund, warum große Stars bei uns – Johnny Hallyday ist das perfekte Beispiel –, die sehr betont, mit vielen Effekten singen, das nicht-französischsprachige Publikum eher zum Lachen bringen, weil es sofort merkt, dass etwas nicht stimmt, dass der Vortrag erzwungen und unnatürlich ist, weil es nicht zur Sprache passt.« Umgekehrt klinge Gainsbourgs zurückhaltender Gesang für ein nicht-frankophones Publikum natürlich, »weil Gainsbourg ihn an die Sprache anpasst und nicht betont«.

Albin de la Simone

V. Mit Yéyé holt sich die Jugend die Musik zurück

Singen die Franzosen den frühen Beatles-Hit »She loves you, yeah, yeah, yeah«, dann klingt das hinten wie »yé, yé, yé«. Womit bereits geklärt wäre, warum die französische Variante des 60s-Beats Yéyé genannt wird. Sie ist ab Anfang der 60er Jahre eine geschickt vermarktete Gegenbewegung zum »Chanson à texte«. »Wobei wir Franzosen den Rock’n’Roll und Rhythm’n’Blues nicht kopieren, sondern sofort unsere eigene Sauce darüber gekippt haben«, sagt Fredda. Ich treffe sie in Montreuil, einer östlichen Vorstadt von Paris. Hier gehen die Uhren offensichtlich anders, von der Pariser Hektik ist keine Spur. Der Wirt des Cafés ist so langsam, dass die Gäste das Holen und Wegräumen der Getränke selbst übernehmen. Fredda ist eine Sängerin der Nouvelle Scène, darüber hinaus betreibt sie mit Pascal Parisot, einem erfolgreichen Komponisten von Kinderliedern, die auch Erwachsenen gefallen, das Projekt Radiomatic, bei dem die beiden vergessene Hits der Yéyé-Ära aus der Versenkung holen. Eines ihrer Alben heißt Cocktail Party, der Titel passt perfekt zur Stimmung der Platte. »In der frühen Yéyé-Ära spielten die Texte keine große Rolle«, sagt Fredda. Junge liebt Mädchen, Mädchen liebt Jungen – die typischen Themen, Bubblegum-Pop. Daher ist es auch kein Problem, wenn die Stars der Yéyé-Szene auf Deutsch singen: Françoise Hardy singt »Ich steige dir auf’s Dach« – und merkt erst viele Jahre später, was für eine unsägliche Eifersuchtslyrik sie hier singt. »Die alten Chanson-Künstler haben Vorlesungen mit musikalischer Begleitung abgehalten, durch den Yéyé-Sound klang Pop aus Frankreich plötzlich lässig«, sagt Fredda. Zu den Pionieren der Bewegung zählen Johnny Hallyday, der seine erste Platte 1960 veröffentlicht, die Band Les Chausettes noires um Sänger Eddy Mitchell, die ein Jahr später das Album 100% Rock veröffentlicht, das mit »Daniela« einen großartigen Track enthält, sowie Les Chats sauvages aus Nizza, die auf Hits wie »Est-ce que tu le sais (What’d I Say)« ihren Rock’n’Roll um Surf-Elemente ergänzen, als wäre das Mittelmeer ein Teil des Pazifiks.

Fredda

VI. Auf den Barrikaden fließen Yéyé und Chanson zusammen

Die frühen 60er Jahre sind eine unschuldige Zeit, doch schon bald wendet sich das Blatt. Ab 1967 brodelt es in Frankreich. Aus Protesten gegen Sozialreformen entwickelt sich im Frühling 1968 eine antiautoritäre Revolte gegen den herrschenden Gaullismus und seine Idee eines zentralistischen und kulturell konservativen Staates. Es kommt zu einem Generalstreik, die Sorbonne wird besetzt, die Regierung überlegt, Panzer in Position zu bringen. Präsident Charles de Gaulle sucht Schutz in der französischen Botschaft in Deutschland. Im Nukleus der Revolte, an den Universitäten, entwickelt sich eine neue Welle von französischer Popmusik, die der Stimmung des Landes entspricht: »Düsterer und introspektiver als Yéyé, ließ Frankreichs Kulturrevolution die zuvor getrennten Welten von Chanson, Jazz, Pop und Filmmusik miteinander verschmelzen«, schreibt Bob Stanley, Mitglied der frankreichaffinen englischen Popband Saint Etienne, im Booklet zur von ihm zusammengestellten CDParis in the Spring (2018). Vor 1968 ist der junge Yéyé-Sound lässig und das alte Chanson-Genre schwer. Beide Genres kommen sich nicht in die Quere. Ab 1968 fließt alles zusammen, wie Bob Stanley sagt: »Die Ernsthaftigkeit und Beobachtungsgabe des französischen Chansons sickerte fast zeitgleich mit dem Studentenaufstand und den darauffolgenden Streiks, die das Land lahmlegten, in den Pop.«

VII. Wenn alles geht, geht auch vieles schief

Es gibt auf der Welt unendlich viele Rock- und Popsongs in englischer Sprache, die musikalisch in Ordnung gehen, textlich aber eine Katastrophe sind. Kein Wunder, wenn der Musik in der Regel mehr Bedeutung zugewiesen wird als dem Text. In der französischen Musikszene ist es andersherum. Da trifft man auf musikalisch verhunzte Songs mit poetischen Texten. Auf einige davon komme ich später noch zurück. In meinem Gespräch mit Albin de la Simone wettert er nicht nur gegen die Überhöhung der Texte, sondern auch gegen die Willkür der Musik. Unvermittelt fragt er im Gespräch, ob die Zeit für eine längere Anekdote reiche, die den Charakter der französischen Popmusik verrate. Klar, sage ich. Und er erzählt: »Ich war Mitte der 2010er Jahre auf einem Festival in der Philharmonie de Paris eingeladen, zusammen mit Mina Tindle, einer britisch-französischen Sängerin. Sie ist die Frau von Bryce Dessner, dem Gitarristen der sehr bekannten amerikanischen Band The National. Er war an diesem Abend auch dabei. Das Festival stellte für den Abend eine Hausband, mit Streichern und Bläsern, eine ambitionierte Sache. Ich spielte zwei Stücke, Mina Tindle sang zwei, kurz danach folgte der Auftritt von Bernard Lavilliers, einem renommierten Sänger, seit Ende der 60er Jahre aktiv, ein wichtiger linker Denker. Ich erzählte Bryce von ihm: ›Gleich tritt eine Legende auf, ein echter französischer Star.‹ Und dann kam er, gekleidet in viel zu engen schwarzen Lederhosen, machte Ansagen auf Spanisch und sang Reggaesongs. Auf Französisch. Mit melancholischen Texten. Bryce guckte entgeistert und fragte: ›Was ist das denn für ein Scheiß?‹ Ich sagte: ›Das ist Reggaemusik, gespielt von Pariser Musikern, gesungen von einem schwermütigen Franzosen, der vorgibt, ein Südamerikaner zu sein.‹ Bryce konnte es nicht fassen, niemals würde es so etwas in den USA geben, und Mina und ich sagten ihm: ›Willkommen im Varieté Française, einem Ort, wo es alles geben kann.‹« Nur zwei Jahre später übrigens veröffentlicht Bernard Lavilliers mit 5 minutes au paradis ein wunderbares Album mit melancholischen Liedern, wie sie nur aus Frankreich kommen können. Was zeigt: In diesem Varieté ist immer alles möglich.

Also: Beginnen wir die Reise! Bon voyage!

3 Im Kino

Vladimir Cosma, Yann Tiersen

Unsere Reise beginnt im Kino, wo französische Popmusik viele Filme unvergesslich macht und den Blick auf Feten, Fummeleien und Phantasien für immer verändert.

Vladimir Cosma

Unser Trip ins Herz der französischen Popmusik startet in Bukarest, wo im April 1940 Vladimir Cosma geboren wird, Sohn des berühmten rumänischen Dirigenten und Pianisten Teodor Cosma. Schon bald räumt der enorm talentierte Vladimir eine Reihe von Preisen an der staatlichen Musikuniversität ab. Mit 23 Jahren beginnt er sein Studium am Konservatorium in Paris. Sein Weg an die Seine ist nicht ungewöhnlich, zwischen Rumänien und Frankreich besteht seit vielen Jahren eine enge Verbindung. Besonders in den intellektuellen Kreisen Rumäniens ist der Einfluss der französischen Kultur und Sprache groß.

Der Umzug nach Paris ist für Vladimir Cosma kein Sprung ins kalte Wasser. Er kennt die französische Literatur, weiß um die Film- und Musikgeschichte. In der Stadt findet er schnell Kontakt zum Komponisten und Pianisten Michel Legrand; die beiden sprechen über ihre osteuropäischen Wurzeln (ein Teil von Legrands Familie stammt aus Armenien), über Jazz (Legrand spielt Klavier für Größen wie John Coltrane, Donald Byrd oder Django Reinhardt), über Filme (Legrand hat Ende der 50er Jahre Hollywood erobert), über Pop (zusammen mit Barbra Streisand hat Legrand 1966 das Album Je m’appelle Barbra veröffentlicht). Cosma wird Legrands Assistent, und weil sich dieser vor Aufträgen kaum retten kann, springt er ein, als der Regisseur Yves Robert 1967 jemanden für die Musik zu seinem Film Alexander, der Lebenskünstler sucht. Der Komödie, die von einem Bauern handelt, der sich als Müßiggänger neu erfindet, schenkt Cosma einen sehr gefühlvollen Soundtrack. Der Film wird ein Hit – und Cosma ist im Geschäft.

Schon bald arbeitet er mit vielen Größen des französischen Kinos zusammen, seine Spezialität: französischen Komödien eine Musik zu geben, die Leichtigkeit und Sentimentalität verbindet. Besonders gut gelingt ihm das bei den Motiven für die Filme Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh (1972, mit Pierre Richard) und Die Abenteuer des Rabbi Jacob (1973, mit Louis de Funès). Hört man diese Lieder heute, fühlt man sich sofort zurückgeholt in die Kino- und Fernsehwelt der 70er und 80er Jahre; an die Tage des »Wunschfilms« im ZDF, der an Samstagen im Sommer per Telefon vom Publikum bestimmt wurde.

Als Komponist ist Vladimir Cosma auch verantwortlich für einen der größten Schmachtfetzen der deutschen Fernsehgeschichte: Für den Abenteuer-Vierteiler Die Abenteuer des David Balfour, den das ZDF im Advent 1978 zeigt, schreibt er das Thema »David’s Song«: eine überzuckerte Dudelsackmelodie, auf ewig zu Tode verkitscht von der Kelly Family. Sagen wir so: Sein italienischer Maestrokollege Ennio Morricone hätte sich zu einer solchen Auftragsarbeit eher nicht hinreißen lassen. Cosma macht das nichts, und so gelingen ihm 1980 und 1982 zwei Arbeiten, die eine ganze Generation prägen: La Boum, Teil eins und zwei, alias: Die Fete und Die Fete geht weiter.

Die Jugendsprache der 70er und 80er Jahre wird von einigen französischen Begriffen geprägt. Mehr oder weniger offene Bekanntenkreise heißen »Cliquen«, abgeleitet vom altfranzösischen Begriff dafür, Lärm zu erzeugen: clique, clique. Diese treffen sich zu einer »Fete«, das accent circonflexe des französischen »fête« schenkt man sich in der deutschen Adaption, weil damals niemand weiß, wo es auf der Schreibmaschine zu finden ist. Cliquen und Feten – um nichts anderes geht es bei La Boum. Beim so genannten Engtanz fließt alles zusammen. Im süddeutschen Sprachraum nennt man ihn den »Schieber« oder »Schleicher«, auch »Schwof« oder »Klammerblues« sind deutsche Bezeichnungen für das, was man im Französischen als »le slow« bezeichnet. Das Ziel ist klar: Die Lichter werden gedimmt, zwei Menschen finden zueinander und entrücken durch ihre Bewegungen in enger Umarmung langsam, aber sicher den Problemlagen, mit denen sich Teenager im Allgemeinen herumschlagen müssen. Man kann den Engtanz nicht lernen, es gibt keine festgelegten Figuren. Die Möglichkeiten, etwas falsch zu machen, sind jedoch unendlich. Kopf, Arme, Hände und Beine, alles kann falsch positioniert werden. Gut daher, dass uns der unangreifbare Meister dieser Kunst eine Lektion erteilt – ein Junge namens Alexandre Sterling.

In seiner Rolle als Mathieu macht er beim ersten Teil von La Boum Folgendes: Während die Clique wild zum 60er-Swing-Stück »Swingin’ Around« tanzt (auch geschrieben von Vladimir Cosma), sieht Mathieu, dass sich Vic (gespielt von Sophie Marceau) eine kurze Auszeit am Fruchtsaftbuffet gönnt. Mit einem leichten Grinsen – als Zeichen der Gewissheit, gleich etwas Geniales zu tun – nähert er sich Vic von hinten und legt ihr seine Kopfhörer auf die Ohren. Auf seinem Walkman (Sony bringt das Gerät erst kurz zuvor auf den Markt) läuft ein anderer Song, ein Junge mit einer sanften Stimme behauptet, Träume seien seine Realität: »Dreams are my reality / The only kind of real fantasy«. Das ist inhaltlich Nonsens, passt aber zur Filmszene, denn obwohl Kopfhörer mit Lärmunterdrückungsfunktion im Jahr 1980 noch Zukunftsmusik sind, erschaffen sich Vic und Mathieu ein Engtanzparalleluniversum, zu einer Komposition, die erneut von Vladimir Cosma stammt.

Alexandre Sterling und Sophie Marceau in La Boum, 1980

In Frankreich wird der Film im Kino von 4,3 Millionen Menschen gesehen, im restlichen Europa von 15 Millionen. Hinzu kommen weitere Millionen, die Anfang der 80er Jahre noch zu jung fürs Kino sind und La Boum etwas später erst im Fernsehen oder in der Videothek für sich entdecken. Der gigantische generationenprägende Erfolg der beiden Teile hat mit Sophie Marceau zu tun, damals 14 Jahre alt und mit ihrem Pagenkopf sowie den weiten hellen Hemden und engen Jeans eine perfekte Besetzung für Vic. Der Film ist ihr Durchbruch als Schauspielerin; ein Jahr später versucht sie sich auch als Sängerin. Das Duett »Dream in Blue« mit François Valéry verschwindet aber schon beim ersten Hören konturlos im Trockeneisnebel, der im Video des Songs zu sehen ist. 1986 folgt ihr erstes und einziges Album Certitude, bei dem es jemand für eine gute Idee hält, ihren Augen auf dem Coverfoto eine grüne Zombie-Anmutung zu verpassen. Die Platte floppt, ist aber gar nicht so übel. Einen Weg in die digitale Welt hat sie jedoch nicht gefunden; wer sie hören möchte, muss nach ihr in Second-Hand-Vinylläden suchen – und wird sich wundern, wie viel Geld man für diese LP auf den Tisch legen muss.

Zurück zu La Boum: Der Erfolg des Filmes hat – doch, doch – auch mit der Story zu tun, mit dem Umzug der Familie nach Paris, mit dem zerbrochenen Idyll, weil Vics Vater ihre Mutter betrogen hat, mit den Irrungen und Wirrungen in Teenager-Cliquen und mit der Urgroßmutter Poupette, der einzigen Figur in diesem La Boum-Kosmos, die den Überblick behält und abgeklärt agiert. Eine französische Doku-Reihe, die sich der »Histoire de l’adolescence« widmet, identifiziert gar eine »La Boum génération«: Zu ihr gehören Teenager der 80er, die erkennen, dass ihre Eltern längst nicht so moralisch stabil sind, wie sie tun – und die daher einen eigenen Kompass entwickeln, für den der Wunsch nach Freiheit eine ähnlich große Rolle spielt wie romantische Vorstellungen über die Liebe.

Ohne die Musik von Vladimir Cosma keine »La Boum génération«, das ist wohl sicher. 27 Millionen Mal haben sich die zwei LPs mit den Liedern aus den Teilen eins und zwei verkauft, die beiden Filme sind Anfang der 80er Jahre in rund 20 Ländern erfolgreich, was kein Zufall ist: Regisseur Claude Pinoteau legt es darauf an, auch den Filmmarkt außerhalb Frankreichs zu erobern. Weshalb die Songs, die in beiden Teilen zu hören sind, nicht in Französisch, sondern in Englisch gesungen werden. Und zwar von englischen Acts.

Französische Interpreten, die im Ausland eine gewisse Bekanntheit besitzen – wie etwa Johnny Hallyday –, stehen zwar auch zur Diskussion. Cosma ist jedoch strikt dagegen. »Für mich musste der Sänger von ›Reality‹ ein Unbekannter sein, nur so konnte er zur ›Stimme‹ des Films werden«, sagt er in einem Interview mit der Wochenzeitung Le Journal du dimanche. Wie aber findet man einen noch unbekannten Sänger, der das Potential besitzt, einen Song zum Hit zu machen? Vladimir Cosma geht fast schon wissenschaftlich an die Sache heran, studiert die Charts, um herauszufinden, welche Sänger mit langsamen Liedern Erfolge erzielen. Danach veranstaltet er ein Casting und entdeckt Richard Sanderson, geboren in England, der Vater ist Schotte, die Mutter Französin. »Ich ließ ihn deshalb nicht auf Französisch singen, weil das den Dialog der Jugendlichen gestört hätte«, erklärt Cosma. »Auf Englisch, mit einer neutralen Stimme, ohne Vibrato, die nicht übertreibt, diente ›Reality‹ dem Film so, wie ich es mir vorstellte.«

»Reality« besitzt French-Pop-Gardemaß: Verhandelt wird eine Sehnsucht nach der großen Liebe, die Melodie ist so sanft wie der erhoffte erste Kuss: »Met you by surprise / I didn’t realize / That my life would change for ever«. Weil Cosmas Strategie beim ersten Teil so gut aufging, wiederholt er sie zwei Jahre später für La Boum 2. Vic ist nun 15, ihre beste Freundin Pénélope hat bereits mit einem Jungen geschlafen, Vic trifft Philippe (Traumbesetzung: Pierre Cosso), aber auch Mathieu aus Teil eins taucht wieder auf, dazu der Student Félix mit seiner etwas älteren Intellektuellenclique. Am Ende siegt die innige, ehrliche, romantische Geste – dazu passt der Titelsong von Teil zwei: Vladimir Cosma lässt »Your Eyes« von der Reggae-New-Wave-Band Cook da Books aus Liverpool einspielen. Der Song kommt wieder an einer zentralen Stelle zum Einsatz: Vic und Philippe besuchen ein Konzert, die Menge jubelt und johlt, Feuerzeuge werden in die Luft gehalten. Sobald die Gruppe den Song »Your Eyes« anstimmt, verdichtet sich die Welt auf Vic und Philippe: »Something tells me this time it’s real / The way that I feel«.

Übrigens erscheint 1988 noch ein dritter Teil von La Boum, Untertitel: »Die Studentin«. Das erneut von Vladimir Cosma komponierte Titelstück »You Call It Love« singt die Norwegerin Karoline Krüger. Kennen Sie nicht? Macht nichts. Die Clique hat sich Ende der 80er aufgelöst, die Fete ist vorbei.

Yann Tiersen

Ein Park im Kölner Norden, auf der Wiese tummeln sich die Kulturen, es wird gespielt, getrunken, gesungen. Im Café am See hat ein Dub-DJ seine Anlage aufgebaut, plötzlich bestimmen seine Bässe die Wiese. Das ist okay, es ist ein Sonntagnachmittag, das Wetter ist toll, der Sommer ist da – jede Musik ist willkommen. Als der DJ eine Pause einlegt, gerät eine Gruppe, die sich bislang unauffällig im Schatten aufgehalten hat, in Bewegung. Fünf Damen und Herren mittleren Alters setzen sich ihre Sonnenhüte auf, packen ihre Instrumente aus: zwei Akkordeons, Klarinette, Geige, allerhand seltsame Rhythmusinstrumente wie Schellenkranz, Fahrradklingel, Triangel, Glockenspiel. Die Gruppe hat Klappstühle dabei, kurz werden die Instrumente gestimmt, dann geht’s los: Ein Akkordeon spielt im flotten Walzertakt eine einprägsame Melodie, die Klarinette intoniert ein Bassmotiv, die Geige und das Glockenspiel fügen dem Zauber immer neue Melodien hinzu, die sich von allein zu verdoppeln und zu verdreifachen scheinen. Die Musik erzeugt einen Wirbel, der alle auf dieser Wiese in ihren Bann zieht, Paare beginnen zu tanzen, Kinder zu hüpfen. Die Gruppe nimmt den Applaus entgegen, spielt drei weitere instrumentale Lieder dieser Art, bevor sie sich wieder in den Schatten verdrückt und der Dub-DJ übernimmt. »Das war Musik aus Frankreich, klar, aber woher kenne ich das noch gleich?«, fragt mich ein Freund. »Du kennst das aus dem Kino«, sage ich, »aus Amélie«.

Die fabelhafte Welt der Amélie ist der Konsensfilm des Jahres 2001. Nicht nur in Frankreich, wo er unter dem Titel Le fabuleux destin d’Amélie Poulain läuft, sondern in ganz Europa und sogar in den USA. Außerhalb Frankreichs spielt der Film mehr als 140 Millionen Dollar ein. Allein in Deutschland sehen über 3,2 Millionen Menschen Amélie im Kino. Der Film von Jean-Pierre Jeunet lebt von der Hauptdarstellerin Audrey Tautou, als Schauspielerin eine Projektion des scheuen, süßen, leicht verrückten Paris. Die Figur der Amélie steht für Einsamkeit und Phantasie. An die große Liebe glaubt sie nicht mehr, dafür findet sie ungehemmte Freude an den Kleinigkeiten des Lebens, zum Beispiel dem Knacken einer Crème Brûlée. Die Nachricht vom Tod von Lady Di, die im August 1997 in Paris bei einem Autounfall stirbt, bringt die Handlung in Gang: Amélie verlässt die Abgeschiedenheit ihrer Wohnung im Stadtteil Montmartre, widmet sich den Menschen sowie ihrem trauernden Vater. Erst kommt ein reisender Gartenzwerg ins Spiel, dann die Liebe.

Der Film zeigt ein Paris, wie man es nur im Kino findet: pralle Farben, wohlgesinnte Menschen, die auf Kopfsteinpflastern unterwegs und trotzdem gut gelaunt sind. Die gesamte Geschichte strebt in Richtung eines Glücks, das die Schwermut zwar kennt, dieser aber fortan aus dem Weg gehen will. Die Diversität von Paris taucht dagegen nicht auf, was dem Film böse Kritiken aus dem linken Lager einbringt. Nicht beklagt hat sich die Tourismusindustrie: Amélie wirkt auf die Reisenden aus aller Welt wie ein Magnet. Sie kommen nach Paris mit Bildern im Kopf, von Gartenzwergen und den großen Augen von Audrey Tautou, und mit Musik im Ohr, den Walzern aus dem Film, komponiert von Yann Tiersen. Kein Pariser, sondern Bretone. Was ein heftiger Unterschied ist.

Yann Tiersen, geboren 1970 in Brest, hat eine reichhaltige Diskographie vorzuweisen. Er studiert in Rennes Violine, Klavier und das Dirigieren, schreibt mit Anfang 20 Musik für die Bühne und für Kurzfilme. Seine besten Stücke aus dieser frühen Zeit sind auf dem Album La Valse des monstres aus dem Jahr 1995 versammelt. Auf dem Titelstück zeigt er seine Begabung für Kompositionen im Dreivierteltakt: Tiersen verbindet den Rhythmus der Musette, dem alten französischen Volkstanz, mit melancholischen Folk-Melodien der Bretagne. Auf seinem zweiten Album Rue des cascades ergänzt er die Stücke um Elemente, die an den Minimalismus von Steve Reich, an die Musik des Mittelalters oder an Ambient-Sounds von Brian Eno erinnern. Beim Titelstück singt die Künstlerin Claire Pichet mit glockenklarer Stimme, hier sind ätherische New-Wave-Gruppen wie Dead Can Dance oder die Cocteau Twins nicht weit. Welche Vergleiche man auch immer sucht: Ohne dass Yann Tiersen selbst singt, ist seine musikalische Identität sofort herauszuhören.

Sein drittes, schwermütigeres Album Le Phare – »der Leuchtturm«– enthält mit dem melancholischen Lied »Monochrome« einen ersten kleinen Radiohit. Sänger des Songs ist Dominique A, ebenfalls Bretone und ein Star der neuen Chanson-Szene, mit der ich mich später noch intensiv beschäftigen werde. 2001, in dem Jahr, in dem Yann Tiersen mit dem Amélie-Soundtrack die ganze Welt in Verzückung versetzt, erscheint mit L’Absente ein lebensbejahendes Album, das selbst beim Lied über »Les Jours tristes« – »die traurigen Tage« – beschwingt daherkommt. Den englischen Text des Liedes singt der Nordire Neil Hannon von The Divine Comedy, auf dem Amélie-Soundtrack ist das Stück in der Instrumentalversion zu hören.

Der Soundtrack von Amélie verkauft sich weltweit mehr als zwei Millionen Mal. Film und Musik gehen eine Symbiose ein, schwer zu sagen, was von wem stärker profitiert hat. Yann Tiersen kann sich danach jedenfalls vor Aufträgen von Produktionsfirmen kaum retten. Die Zusage für das nächste Kinoprojekt erhält ein Film mit einer originär deutschen Geschichte: Der Bretone schreibt die Musik für Good Bye Lenin!, der Geschichte über einen Sohn, der seiner herzkranken und SED-treuen Mutter die Wahrheit über den Zusammenbruch der DDR verheimlichen will.

In den folgenden Jahren verfolgt Tiersen das Konzept, keinerlei Erwartungen zu erfüllen. Zuletzt veröffentlicht er ruhig dahinfließende Musik zwischen Ambient und Neoklassik, 2021 erscheint das Album Kerber. Der Name stammt von einem kleinen Weiler auf der Insel Ouessant, auf der Yann Tiersen seit einigen Jahren lebt. Bis Brest sind es mit der Fähre eineinhalb Stunden, die Route führt vorbei am Leuchtturm Phare de Kéréon, der ihn Ende der 90er Jahre zu seinem Album Le Phare inspiriert hatte. Etwas mehr als 800 Menschen leben auf Ouessant, der westlichsten Siedlung Frankreichs (lässt man die Überseegebiete weg). Paris, Montmartre, Amélie – alles das ist hier, in der keltischen See, weit weg. Nicht verwunderlich, dass Yann Tiersen seinen Beitrag zu einem der erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten eher als Missverständnis betrachtet. »Die Pariser Folklore und die ›Frenchness‹ des Films waren wirklich weit weg von meinen Stücken«, sagt er in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Independent. Seine Musik stehe eher in Verbindung mit der dunklen Seite, mit dem Tod, als mit den vollen Farben der künstlichen und wie aus einem Märchenbuch ausgedruckt wirkenden Welt der Amélie.

Cinq de plus

1. François de Roubaix

1967 gelingt dem Komponisten aus Paris ein bahnbrechender Soundtrack: Le Samouraï – deutsch: Der eiskalte Engel – erzählt vom Katz-und-Maus-Spiel eines Killers, gespielt von Alain Delon. Roubaix experimentiert für die Filmmusik mit Elektronik, erschafft einen Soundtrack, der kongenial zur mystischen Kälte und Dunkelheit des Settings passt. Roubaix’ Mischung aus Elektronik und dem Bigband-Sound der späten 60er und 70er Jahre gibt seinen Arbeiten einen futuristischen Stil. Den Weg in die Popkultur findet das Hauptmotiv für den Film Dernier domicile connu – Der Kommissar und sein Lockvogel: Robbie Williams’ Hit »Supreme« basiert auf dem Track, Missy Elliott samplet ihn für ihr Stück »All n My Grill«, bei dem auch der französische Rapper MC Solaar dabei ist.

2. Karl Heinz Schäfer

Ein Deutscher in Paris: Schäfer, Kind einer jüdischen Familie aus Frankfurt, flieht mit seinen Eltern vor den Nazis in die USA, kehrt für sein Studium in Heidelberg kurz nach Deutschland zurück, um sich schließlich in Paris niederzulassen. Er spielt in Bars, reist um die Welt, um neue Musik kennenzulernen, arbeitet in der Chanson-Szene als Arrangeur. Ab Anfang der 70er Jahre komponiert er Soundtracks, häufig für experimentelle Filme. Sein bekanntestes Werk ist die Musik für den Film Les Gants blancs du diable, einer Satire über eine Welt, in der die Politik und das Verbrechen abstruse Kooperationen eingehen. Schäfers Musik enthält alles, was man sich von französischen Soundtracks erhofft: Melancholie und Schönheit, Sinnlichkeit und Groove – und ein melodisches Grundmotiv, das einem nicht mehr aus dem Kopf geht.

3. Michel Colombier

Bereits mit 22 Jahren wird Colombier musikalischer Leiter für das Label Barclay, arrangiert Aufnahmen von Charles Aznavour, arbeitet mit allen großen Namen der französischen Musikszene sowie mit US-Größen wie Quincy Jones. Zusammen mit dem Klangforscher Pierre Henry nimmt er experimentelle Rockmusik auf, darunter 1967 das Stück »Psyché Rock«, das viele Jahre später zur Titelmusik der Cartoon-Serie Futurama (seit 1999) wird. Soundtracks schreibt Colombier seit Mitte der 60er Jahre, seinen größten Erfolg hat der Franzose in den 80er Jahren in Hollywood: Zusammen mit Prince ist er für den Soundtrack von Purple Rain verantwortlich.

4. Francis Lai

Kaum ein Film hat die frühen 70er Jahre so sehr geprägt wie das Melodram Love Story. Ich erinnere mich noch daran, dass das erste Tanzlokal in meiner Heimatstadt im Münsterland, das meine Eltern dann und wann besuchten, »Love Story« hieß. Als es 1982 schließt, sind auch in der westdeutschen Provinz die 70er Jahre vorbei. Die Story eines Paares nach einem Buch von Erich Segal ist bemerkenswert, weil sie nicht gut ausgeht. Dazu passt das Thema von Francis Lai: Sein Instrumentalstück »Theme from Love Story« erhält bald Texte in vielen Sprachen, in Deutschland wird es als »Schicksalsmelodie« veröffentlicht, in Frankreich singt es Mireille Mathieu mit dem Titel »Une histoire d’amour«. Lai – bereits in den 50er Jahren Musiker für Édith Piaf und viele andere Granden der Szene – zeigt sein Gespür für sinnliche Klänge auch bei anderen Projekten: Er komponiert den besonders in Deutschland sehr erfolgreichen, elektronischen Soundtrack für David Hamiltons weichgezeichneten Erotikfilm Bilitis (1977) sowie für DasTraumschiff (seit 1981).

5. Michel Legrand

Legrands Vater Raymond zählt als musikalischer Leiter für Ikonen wie Édith Piaf oder Maurice Chevalier zu den großen Namen der Chanson-Szene kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein Sohn Michel tritt zunächst in seine Fußstapfen, fokussiert sich ab Ende der 50er Jahre auf die Filmmusik. Mit seinen Kompositionen für das Musical Les Parapluies de Cherbourg – Die Regenschirme von Cherbourg (1964) – bringt er französische Alltagskultur auf die große Leinwand, einen Oscar erhält er für seinen Song »The Windmills of Your Mind« aus dem Film Thomas Crown ist nicht zu fassen (1968); in der französischen Fassung des Songs wird der Ort der Windmühlen vom Kopf ins Herz verlagert: »Les Moulins de mon cœur«. Eine in Deutschland besonders beliebte Komposition von Legrand kennen Sie aus dem Kinderfernsehen: Er schreibt das Thema der edukativen Zeichentrick-Serie Il était une fois … la Vie, die in Deutschland unter dem Titel Es war einmal … das Leben läuft und in den 80er Jahren mehr Kinder aufgeklärt hat als die Bravo oder das Elternhaus.

4 Serge Gainsbourg

Serge Gainsbourg ist für den French Pop, was Mutterboden für die Natur ist. Er ist die Basis. Er lässt andere gedeihen. Ohne ihn wäre alles nichts – oder zumindest ganz anders verlaufen.

In diesem Buch begegnet uns Serge Gainsbourg an vielen Stellen. Er ist Liebhaber und Liedschreiber, Impulsgeber und Querulant, Provokateur und Gangsterfigur. Dieses Kapitel erlaubt sich daher ein paar Lücken, die ich später füllen werde.

Die Familie Ginsburg ist jüdisch, besitzt ukrainisch-russische Wurzeln. Ihr Sohn Lucien kommt am 2. April 1928 in Paris zur Welt. Beide Eltern sind Musiker, fliehen Anfang des 20. Jahrhunderts vor den Bolschewiken über Istanbul zunächst nach Marseille, lassen sich bald in Paris nieder. Lucien lernt Klavier spielen, ist als Teenager mit seinem Vater unterwegs, um im Sommer an Badeorten am Atlantik zu musizieren, im Süden in Arcachon, im Norden in Le Touquet. Monsieur Ginsburg will, dass sein Sohn Maler wird, so wie er selbst einer werden wollte. Als Lucien Anfang der 40er Jahre sein künstlerisches Studium beginnt, leidet er als jüdischer Student unter dem Einfluss der deutschen Besatzungsmacht. Die Familie zieht von Paris in Richtung Süden, in die Region Limoges, gelegen in der »zone libre«, wie das nicht von den Deutschen besetzte Gebiet genannt wird. Lucien besucht unter falschem Namen ein Internat, lebt in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Nach der Befreiung zieht die Familie zurück nach Paris. 1948 wird Lucien zum Militärdienst eingezogen. Er verweigert Befehle, wird in Arrest genommen, darf keinen Heimaturlaub nehmen. Seine Kompensation: Saufgelage mit Kameraden.

Zurück in Paris arbeitet er als freier Zeichenlehrer. Zusammen mit seiner ersten Frau Élisabeth Levitsky bewohnt er eine Wohnung mit Zugang zu einem Musikstudio, in dem amerikanische Jazzbands aufnehmen. Er verfällt der verrauchten, von Alkohol geprägten Atmosphäre dieser Sessions und trifft die Entscheidung für die Musik, gegen die Malerei. Als Barmusiker kehrt er zurück nach Le Touquet, einem bei Parisern beliebten Badeort, in dem er schon mit seinem Vater gastiert hat. Dort spielt er vor Touristen. Bald gastiert er auch in den Jazzkellern von Paris, wo er verschiedene Pseudonyme ausprobiert und sich schließlich für Serge Gainsbourg entscheidet. »Weil es aggressiver und russischer klingt als sein Geburtsname«, verrät mir seine langjährige Lebensgefährtin Jane Birkin bei einem der zwei Interviews, die ich mit ihr führen durfte. Lucien? »Das war für ihn einer dieser französischen Namen, der über Frisörsalons steht.«

Beeinflusst wird der junge Gainsbourg besonders von Schriftsteller, Trompeter und Sänger Boris Vian, der deutlich giftigere Texte schreibt als die Konkurrenz. Gainsbourg erkennt die Wirkung der Provokation, ist aber schüchtern. 1957 soll er sein erstes Konzert spielen, sein Lampenfieber steigt ins Unermessliche. Serge Gainsbourg hält sich für zu hässlich, für zu wenig talentiert. Als er dann auf der Bühne singt, ist es, als übernehme ein anderes Ego. Ein selbstbewusster Zyniker, eine neue Stimme für das französische Chanson. Auf die Malerei, seine eigentliche Leidenschaft, entwickelt er einen regelrechten Hass, er zerstört die meisten seiner Bilder, auch die Ehe geht zu Bruch.

Sein erstes Album Du chant à la une! … erscheint im Jahr 1958. Kaum jemand kauft es, doch begeistert es die wichtigen Personen aus der Musikszene. Boris Vian vergleicht Gainsbourg mit dem amerikanischen Jazzsänger Cole Porter. Gainsbourgs Metier ist eine Form des Chansons, das perfekt in die Jazzkeller von Paris passt. Seine Lieder sind cooler, reduzierter – und: Sie haben den Blues. Das ist damals beinahe ein Alleinstellungsmerkmal. Auf dem Album befindet sich mit »Le Poinçonneur des Lilas« ein früher Klassiker. Der titelgebende Fahrkartenknipser aus der östlichen Pariser Vorstadt Les Lilas ist ein Mann, der vom Meer und Amerika träumt, der weg möchte, aber immer weiter Löcher zu knipsen hat. Übrigens, die neue Métro-Station der Linie 11 in Les Lilas wird zu Ehren des Künstlers den Namen »Serge Gainsbourg« tragen; noch zu Lebzeiten hat Jane Birkin der Idee des Bürgermeisters von Les Lilas zugestimmt. Zurück zur ersten LP: Wer darauf Spuren seiner späteren Themen sucht, findet sie beim Stück »L’Alcool«, das bereits alles enthält, was ein Gainsbourg-Stück auszeichnet: das Selbstmitleid, die Abscheu, den Suff, die Enttäuschungen, »et le sens d’ironie« – »und den Sinn für Ironie«.

Im hohen Tempo wird Ginsburg zu Gainsbourg. Der Song vom »Intoxicated Man« vom eleganten Album No. 4, veröffentlicht 1962, ist Cool-Jazz mit einer begnadeten Gesangsperformance, Gainsbourg singt von einem Mann, der in zu hoher Dosis trinkt, pinke Elefanten sieht, Spinnen auf seinem Smoking, Fledermäuse an der Decke. Am Ende kann ihn nicht mal die Liebe retten: »L’amour? Ne me dit plus grand chose« – »Die Liebe? Sagt mir nicht mehr viel«.

Im gleichen Jahr komponiert Gainsbourg für Juliette Gréco das Lied »Accordéon« und beweist, dass er spielend die Erwartungen des Publikums bedienen kann. Das Stück über einen Pariser Musiker und sein Instrument (»Ils sont comme cul et chemise« – »Sie sind wie Arsch und Hemd«) besitzt den Dreivierteltakt der Musette, der Text verhandelt Nostalgisches und das elendige Leben eines Musikers. In der Bundesrepublik wird das Stück von Alexandra gesungen, mit einem deutlich seichteren Text. Später wird es auch von Element of Crime gespielt, Sänger Sven Regener bezeichnet »Accordéon« im Podcast der Band als »inoffizielle Hymne Frankreichs«, was nur ein wenig übertrieben ist.

Gainsbourg hätte diesen Weg als Dienstleister fürs französische Publikum weiterverfolgen können. Stattdessen folgt 1964 ein Album, das klingt, wie kein anderes auf der Welt. Gainsbourg Percussions ist ein wilder Ritt durch die Welt afrikanischer Rhythmen und tropischer Gesänge – und damit eines der ersten Weltmusikalben überhaupt. Das Stück »Joanna« besteht ausschließlich aus wuchtigen Rhythmen und Gesängen, am Ende wirkt es, als habe Gainsbourg Stimmen in den Mix gesampelt – dabei ist der Hip-Hop noch gar nicht erfunden. Beim folgenden Lied »Là-bas c’est naturel« hört man Affen schreien, »New York – USA« basiert auf der Bearbeitung eines traditionellen Lieds des westafrikanischen Volkes der Yoruba. Im Original flehen Passagiere einen Zugführer an, sie an Bord gehen zu lassen. Gainsbourg macht daraus einen Song aus der Perspektive eines staunenden und etwas dümmlichen Touristen: Empire State Building, Rockefeller Center, Waldorf Astoria, wie hoch das alles ist – »oh! c’est haut!«

Mitte der 60er Jahre wird Paris vom Pop erobert. Die Musik zieht es raus aus den Jazzkellern, raus auf die Straßen der Stadt, in bunten Kostümen und mit neuem Selbstbewusstsein. Musik, Werbung, Film – alles wird Pop. Vor dieser Kulisse inszeniert Pierre Koralnik die Musikkomödie Anna (1967). Es geht um einen Werbetypen namens Serge (gespielt nicht von Serge Gainsbourg), der zusammen mit seinem besten Freund (gespielt von Gainsbourg) die titelgebende Anna sucht – dargestellt von der dänisch-französischen Schauspielerin Anna Karina, bekannt aus den Filmen von Jean-Luc Godard. Gainsbourg ist für den Soundtrack verantwortlich, zum ersten Mal darf er über ein Orchester verfügen. Und er liefert: Der Song »Sous le soleil exactement« besitzt eine aufregende Stop-and-Go-Struktur, »Roller Girl« hat die Wucht eines 60s-Girlgroup-Songs von Phil Spector.

Gainsbourg ist nun ein vielbeschäftigter Liedschreiber für diverse neue Stars der französischen Szene. Zeit für sein eigenes Werk findet er nur noch selten, die Arbeit für das Album Initials B. B., das 1968 erscheint, streckt sich auf einige Jahre, in denen Gainsbourg und Brigitte Bardot eine Beziehung eingehen, die bald wieder endet – was dazu führt, dass Gainsbourg das Titelstück »Initials B. B.« nach der Trennung schreibt, als Abschiedsgruß. Die Musik lehnt sich an Antonín Dvořáks 9. Symphonie »Aus der neuen Welt« an, der Text verweist auf Edgar Allan Poes »Der Rabe« und Charles Baudelaires Die Blumen des Bösen. Serge Gainsbourg hat sich also ordentlich Mühe gegeben, seine Verflossene nachhaltig zu beeindrucken. Und das funktioniert: Viele Jahre später gesteht Bardot, das Stück sei die schönste Liebeserklärung, die ihr je ein Mann gemacht habe.

Und das Album hat noch mehr zu bieten. »Comic Strip« nimmt den Comic-Boom der späten 60er Jahre auf, Bardot ist auf der französischen Version des Stücks mit Lautmalereien zu hören: »SHEBAM! POW! BLOP! WIZZZZZ!« Bei vielen Songs der Platte ist das Tempo hoch, »Qui est ›in‹ qui est ›out‹« klingt wie Proto-Punk, »Bloody Jack« und »Torrey Canyon« überführen den Swing der Londoner Carnaby Street ins hippe Pariser Viertel Saint-Germain-des-Prés, »Ford Mustang« mit Vocals von Bardot ist die Mutter aller »Sex im Auto«-Lieder. Bevor die beiden sich trennen, schreibt Gainsbourg für Bardot zwei weitere Stücke, die 1968 ihren Platz auf dem Album Brigitte Bardot Show finden: »Harley Davidson«, die todesmutige Lobhudelei für das ikonische Rockermotorrad, und »Contact«, ein großartiges psychedelisches Stück, von Bardot gesungen aus der Perspektive einer Außerirdischen, die Kontakt zur Erde sucht, um eine Quecksilbertransfusion durchzuführen, und als Bezahlung ihren Sternenstaub anbietet, für dessen Bergung sie ihren Raumanzug ausziehen würde: »Contact«.

So groß Gainsbourgs Zuneigung zu Bardot gewesen sein mag: Die Liebe seines Lebens tritt erst noch in Erscheinung. Über Jane Birkin und ihr mit Gainsbourg aufgenommenes Album Jane Birkin et Serge Gainsbourg aus dem 1969 schreibe ich später, wenn es um Birkin selbst geht. Zwei Jahre später ist Jane Birkin dann Coverstar und Sängerin bei Gainsbourgs mystischem Meisterwerk – dem Album Histoire de Melody Nelson. Als sich Gainsbourg an die Arbeit zum Album macht, hat er die 40 gerissen. Das ist Anfang der 70er Jahre schon ein gewisses Alter – höchste Zeit für die Midlife-Crisis. Gainsbourg erträumt sich also die Geschichte von Melody Nelson, einem jungen, eigentlich viel zu jungen Mädchen. Der Held ist – Stichwort: Midlife-Crisis – mit seinem Rolls Royce namens »Silver Ghost«, Baujahr 1910, unterwegs. Das Radio brüllt, der Fahrer träumt, verliert die Kontrolle, es gibt einen Aufprall: »Merde« – »Scheiße«. Der Wagen hat ein Mädchen auf einem Fahrrad erwischt, es kommt zu einem der ikonischsten Dialoge in der Geschichte der Popmusik: »Tu t’appelles comment?«– »Melody« – »Melody comment?« – »Melody Nelson«. Der Fahrer stellt fest, dass das Mädchen rote Haare hat – es ist der »Lolita«-Moment, mit dem das siebeneinhalb Minuten lange Eröffnungsstück endet, ein psychedelischer Rockschleicher, näher an den Doors als am traditionellen Chanson.

Birkin und Gainsbourg singen danach gemeinsam die kurze »Ballade de Melody Nelson«, dann schwärmt Gainsbourg ein paar Stücke lang, bevor die Platte mit dem vorletzten Song »En Melody« noch einmal Fahrt aufnimmt. Das sinnliche Funkstück begleitet offenkundig sexuelle Handlungen zwischen den beiden Protagonisten, damit das auch jeder merkt, bearbeitet Gainsbourg ein paar Tape-Aufnahmen der lachenden Jane Birkin so, dass die harmlosen Kiekser wie lustvolles Stöhnen klingen. Am Ende des Songs kündigt sich dann das Drama an: Die Engländerin Melody Nelson nimmt eine Boeing 707 in die Heimat, sie will noch einmal den Himmel über Sunderland sehen. Das Flugzeug verunglückt, stürzt über Neuguinea ins Meer. Melody Nelson ist tot. Es folgt das rätselhafteste Lied des Albums, »Cargo Culte«: Der trauernde Gainsbourg schlüpft in die Rolle eines Indigenen, »armés de sarbacanes« – »bewaffnet mit Blasrohren«, der das Wrack aufsucht, um den Körper zu bergen und ihn kultisch zu verehren. So, wie die indigenen Völker in Neuguinea Güter, Waffen und sogar Industrieabfall, den Menschen aus dem Westen bei ihnen hinterlassen, als »Cargo Culte« interpretierten.

Jane Birkin und Serge Gainsbourg

Beim Wiederhören des Albums denke ich manchmal, die nicht einmal 30 Minuten lange Altmännerphantasie Histoire de Melody Nelson wird schlichtweg überschätzt. Dann wieder halte ich vor allem das erste und das letzte Stück der Platte für unerreicht, wenn es darum geht, mit Hilfe der Popmusik eine Geschichte zu entwerfen, die es mit den Opern von Verdi aufnehmen kann. Wie die Gitarre, ganz dicht am Ohr, zu Gainsbourgs Komplizen wird. Wie er seine Stimme einsetzt, als Sprechgesang, gleichzeitig müde und lüstern, sich seines Alters bewusst.