11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Covadonga Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

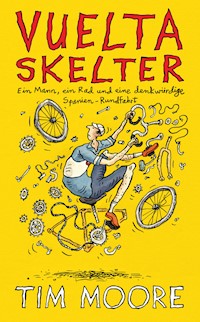

Der »Bill Bryson auf zwei Rädern« hat es wieder getan: Tim Moore vollendet seine epische (und nicht minder unvernünftige) Trilogie der großen Landesrundfahrten des Radsports.

Julián Berrenderos Sieg bei der Vuelta a España 1941 war eine denkwürdige Form von Wiedergutmachung mit den Mitteln des Sports. Der spanische Radprofi hatte gerade 18 Monate in Francos Konzentrationslagern verbracht, als Strafe für seine Sympathiebekundungen für die Republikaner während des Bürgerkriegs. Neunundsiebzig Jahre später entwickelte der ewig überehrgeizige Radabenteurer Tim Moore eine Faszination für Berrenderos Geschichte und machte sich mit einem alten Rennrad, das mit dem Namen des großen Mannes übersät war, auf den Weg, um die knapp 4.400 Kilometer lange Strecke seines Triumphs nachzufahren – und das inmitten einer weltweiten Pandemie.

Das Resultat ist eine Geschichte von brutaler Hitze und einsamen Straßen, von Ruhm, Erniedrigung und noch viel mehr Erniedrigung. Unterwegs erzählt Tim Moore von den noch immer lebendigen Tragödien des Bürgerkriegs und begegnet höchst geselligen und zugleich beeindruckend verantwortungsbewussten Einheimischen, die ständig hin- und hergerissen sind zwischen der freudigen Begrüßung des einzigen ausländischen Besuchers ihres Landes und der Versuchung, ihn und sein dreckiges Fahrrad in einen Bottich mit antiviralem Gel zu stecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

EBENFALLS VON DIESEM AUTOR:

T wie TroubleMit dem Klapprad in die KälteGironimo!

TIM MOORE

VUELTA SKELTER

Ein Mann, ein Rad und einedenkwürdige Spanien-Rundfahrt

Aus dem Englischen von Olaf Bentkämper

Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel »Vuelta Skelter. Riding the Remarkable 1941 Tour of Spain« bei Jonathan Cape/Vintage, einem Verlag der Unternehmensgruppe Penguin Random House, London.

© Tim Moore 2021

Gemäß UK Copyright, Design and Patents Act 1988 ist Tim Moore der Urheber dieses Werkes.

Tim Moore:

Vuelta Skelter – Ein Mann, ein Rad und eine denkwürdige Spanien-Rundfahrt

Aus dem Englischen von Olaf Bentkämper

© der deutschsprachigen Ausgabe: Covadonga Verlag, 2022

Covadonga Verlag, Spindelstr. 58, D-33604 Bielefeld

ISBN (Print): 978-3-95726-068-0

ISBN (E-Book): 978-3-95726-071-0

Illustrationen (Cover & Innenteil): Steven Appleby

Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Covadonga ist der Verlag für Radsportliteratur.Besuchen Sie uns im Internet: www.covadonga.de

Für José Luis Navares González

Inhalt

PROLOG

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

KAPITEL 18

KAPITEL 19

KAPITEL 20

KAPITEL 21

KAPITEL 22

KAPITEL 23

KAPITEL 24

KAPITEL 25

KAPITEL 26

KAPITEL 27

KAPITEL 28

DANKSAGUNG

COVADONGA VERLAG

ZULETZT ERSCHIENEN:

PROLOG

»Wir werden in deiner Reise leben. Du tust dies für uns alle. Wir sind in deinem Herzen und in deinen Gedanken.«

Es war der 4. Juli 2020, und wir standen vor Biketown, einem Geschäft in einem nördlichen Vorort von Madrid. Drei Spanier in den Vierzigern und ich, alle in kurzen Hosen und mit Gesichtsmasken, die Sonnenbrillen beschlagen in der monströsen Mittagshitze. Und dazu ein Rennrad ebenfalls in den Vierzigern, schlank und silbern, das an der sonnenverbrannten Mauer hinter uns lehnte.

Zwei Monate waren vergangen, seit ich in einem Blogbeitrag eines betont nachlässig rasierten Mannes namens Gerardo zufällig auf ein Foto dieser anmutigen alten Maschine gestoßen war. Ich hatte Kontakt mit ihm aufgenommen und gefragt, ob das Rad vielleicht zu verkaufen sei. Gerardo der Stoppelige antwortete mir freundlich, dass dies aufgrund einer tiefen sentimentalen Bindung nicht der Fall sei: Er habe das Rad von einem älteren Radfahrkameraden geerbt, der im Jahr zuvor verstorben war. Er sagte, er werde sich mit Javier dem Langen, seinerseits Geschäftsführer von Biketown und Miteigentümer des silbernen Fahrrads, beraten. Gerardos nächste E-Mail, die wie unsere gesamte Korrespondenz per Google Translate verfasst wurde, trieb mir Tränen der Rührung und Dankbarkeit in die Augen. »Unser Freund José Luis war ein großer Liebhaber des Radsports und hätte viel Freude an deinem Projekt gehabt. Ich habe mit Javier gesprochen, und wir sind gerne bereit, dir das Fahrrad von José Luis kostenlos zu leihen.«

Antonio, der Englisch sprach, schnippte mit dem Finger in Richtung Gerardo, der seine Sonnenbrille abgenommen hatte und sich mit dem bloßen Unterarm über die Augen fuhr. »Siehst du? Jetzt weint er. Er beneidet dich.« Gerardo warf seine Corona-bedingte Vorsicht über Bord und ging auf mich zu, dann umarmte er mich ungeschützt und gab mir mehrere Klapse auf meinen heißen, wolligen Rücken. Wahrscheinlich bereute ich jetzt zum ersten Mal die Wahl meiner Gesichtsmaske: eine Nase-und-Mund-Bedeckung in geblümtem Liberty-Print, die einen unangenehm harten Kontrast zu Gerardos kernig-maskulinem schwarzen Modell bildete.

Ich zog den Schirm meiner kleinen weißen Mütze herunter, ging hinüber und bestieg das Rad. Da eine große Satteltasche im Weg war, war das keine sonderlich elegante Prozedur. Von einem Gesicht zum nächsten blickend, bemühte ich mich, mit den kleinen sichtbaren Partien meiner eigenen Visage angemessene Gefühle zu vermitteln. Ich beneidete mich nicht, nein, das konnte man wahrlich nicht sagen. Eher empfand ich eine seltsame Mischung aus Trauer und Stolz und Zuneigung für den verstorbenen und geheimnisvollen José Luis, für diese drei maskierten Wohltäter und vor allem für den außergewöhnlichen Radfahrer, dessen Name auf dem Fahrrad unter mir prangte. Dann hob ich eine behandschuhte Hand, riss mir die alberne Maske vom Kopf und rollte im Freilauf unsicher die leere, abschüssige Straße hinab, während ich meine Füße in die Pedalhaken friemelte und mir einen ersten unschönen, knirschenden Kampf mit den Schalthebeln am Unterrohr lieferte.

KAPITEL 1

Bevor ich den Rückspulknopf drücke und in die monochrome Historie eintauche, lassen Sie uns noch einmal kurz in jene lauen, irrsinnigen Hundstage des ersten Corona-Lockdowns zurückkehren, als die Sonne hell an einem wolkenlosen Himmel brannte und die Zeit völlig verkehrt lief. Nachmittage, die sich über eine ganze Woche zu erstrecken schienen; ganze Wochen, die wie im Fluge vergingen. Wohl kaum jemand dürfte ernsthafte Zweifel hegen, wenn ich behaupte, dass das bevorstehende Abenteuer eines war, das vor allem aus riesengroßer, fast schon waffentauglicher Langeweile geboren wurde.

Meine erste Aufgabe unter Hausarrest bestand darin, mich zu setzen und zuzusehen, wie eine Karriere als Reisejournalist vor meinen Augen zu Ende ging. Das dauerte eine halbe Stunde. Danach habe ich im Garten Cider getrunken. Nach drei Tagen erkrankte meine Frau an einer ziemlich offensichtlichen Dosis von dem, was meine Töchter »Rona« nannten – Kopfschmerzen, bleierne Müdigkeit und völliger Verlust des Geruchsinns. Es zog sich ewig hin, aber schlimmer wurde es nicht. Ich nahm derweil das Schlafzimmerfenster meines Sohnes aus dem Rahmen, trug es auf die Terrasse und verbrachte irgendwie fünf komplette Tage damit, es mit Pinseln und Spachteln zu bearbeiten. Ich trank mehr Cider; ich trank stärkeren Cider. Ich riss jede einzelne Wurzel jeder einzelnen Hahnenfußpflanze in unseren Blumenbeeten aus. Gerade als es meiner Frau besser zu gehen begann, fing ich an, mich schlechter zu fühlen. Aber auch ich hatte Glück: ein paar Tage im Bett, eine weitere Woche mit einer Art Jetlag-Kater, die ganze Zeit mit der gleichen beunruhigenden Leere in den Nasenlöchern. Dennoch war es eine große Erleichterung, als ich mich erholte und endlich unsere Wäscheleine wieder aufspannen, sieben Kilo Karotten einkochen und mich zwei Wochen lang mit der Restaurierung der alten Ampel beschäftigen konnte, die ich dreißig Jahre zuvor in der Garage meiner Eltern zurückgelassen hatte.

Gegen Ende April hatte ich mein komplettes Reservoir an Projekten und Freizeitbeschäftigungen ausgeschöpft. Dann fiel es mir ein. Da Jonglieren, Formschnittgärtnerei und Transvestitismus nur noch Stunden entfernt waren, wagte ich mich in die grässlichen, von Spinnweben durchzogenen Tiefen meines Schuppens und holte mühsam das Fahrrad heraus, mit dem ich zwei Jahrzehnte zuvor auf den Spuren der Tour de France durch Frankreich gefahren war. In welch einem schrecklichen Zustand es war, das arme alte ZR3000. Rissige und luftleere Reifen, große Spulen von abgelöstem Lenkerband, die sich bis auf den Boden hinunterrollten. Der Umwerfer war abgebrochen, und alles war mit Rost, Staub oder beidem bedeckt.

Dieser verlassenen Maschine wieder zu ihrem stolzen, fabrikfrischen Glanz zu verhelfen, war mehr als ein Projekt – es war ein Gebot der Sorgfalt, eine moralische Verpflichtung, die ich mindestens fünfzehn beschämende Jahre aufgeschoben hatte. Nun ja, sechzehn, um genau zu sein, Tendenz steigend. Ich schnippte die größten Insekten weg, pumpte die Reifen auf, schnitt das ganze Lenkerband ab und klebte den überflüssigen Umwerferzug um das Sitzrohr. Dann machte ich mich auf zu einer Spritztour.

Der Himmel war blau, und die Straßen Londons waren auf seltsame, wunderbare Weise leer. Ich fuhr in die Stadt und hatte die Oxford Street und ihre verschlossenen Geschäfte ganz für mich allein, am helllichten Tag. Ich fuhr aus der Stadt hinaus, in südwestlicher Richtung nach Chertsey, den Themsepfad hinauf nach Staines und über die Great West Road zurück nach Hause. Eine Fünfundvierzig-Kilometer-Runde direkt unter der Flugschneise von Heathrow, doch das lauteste Geräusch war Vogelgezwitscher. Naja, das und das ungeschmierte Gekreische des ZR.

Aber damit konnte ich leben. Das größte Vermächtnis meiner letzten beiden Radtouren, bei denen ich mehr als fünfzehntausend Kilometer auf zwei Fahrrädern mit insgesamt drei Gängen und hundertvierzig Jahren auf dem Buckel zurückgelegt habe, ist, dass mir jedes Rad, das ich seitdem gefahren bin, wie das beste und schnellste mit menschlicher Kraft angetriebene Vehikel vorkommt, das je erdacht wurde. Es ist einfach eine Schande, dass ich seitdem praktisch gar kein Rad mehr gefahren bin, nicht wirklich. Diese fünfundvierzig Kilometer waren gut vierzig mehr, als ich in den vergangenen fünf Jahren an einem einzigen Tag im Sattel gesessen hatte. Aber manchmal braucht es nicht viel, um die Flamme neu zu entfachen. Wie sich herausstellte, war alles, was ich an sanftem Anstoß brauchte, die Erfahrung, mit zugeschweißter Haustür eine globale Pandemie zu durchleben.

Die Runde über Chertsey bin ich danach ziemlich oft gefahren, ich habe den Arsch hochbekommen, das Tempo erhöht, die Freiheit genossen und die Schrecken der Pandemie erfolgreich ausgeblendet. In früheren Jahren hätte ich mir um diese Zeit den Giro d’Italia angesehen, aber er war ebenso wie die Tour de France verschoben worden. Meine kleinen Chertsey-Touren füllten zusehends eine Leerstelle vom Kaliber einer Grand Tour in meinem Leben. An einem besonders schwülen Nachmittag habe ich es sogar fertiggebracht, eine unerwünschte Reaktion auf ein Übermaß an leistungssteigernden Substanzen zu erwirken, indem ich vor einer Tankstelle eine Riesenflasche Pepsi Max auf Ex trank, weil sie billiger war als eine Dose, und sie dann neben einem abgesperrten Spielplatz an der Straße auskotzte.

Ich spürte, wie ich immer tiefer in diese Ein-Mann-halbe-Kraft-und-täglich-grüßt-das-Murmeltier-Grand-Tour hineingezogen wurde. Der Lockdown schien wie geschaffen für ein solches Unterfangen: die beruhigende Routine, die ungepflegte Scheißdrauf-Schmuddeligkeit, das Gefühl, in einer Blase zu leben, einer Parallelwelt, in der alles sowohl ermüdend vertraut als auch völlig fremd erschien. Nachts begann ich, mich durch meinen Stapel von Radsport- und Fahrradbüchern zu arbeiten. Da ich selbst drei geschrieben habe, ist es nicht verwunderlich, dass ich viele davon geschenkt bekomme, aber ich habe immer Angst, sie aufzuschlagen. Warum soll ich mir das antun? Wenn man ein Buch über Radfahren liest, ist das Mindeste, was man erwarten darf, ein Autor, der viel darüber weiß und im Idealfall auch selbst viel Rad fährt. Da ich weder das eine noch das andere von mir behaupten kann, fühle ich mich schon nach der ersten Seite schuldig und schäme mich, weil ich als der totale Hochstapler entlarvt wurde, der ich zweifelsfrei bin.

Vielleicht waren es Gedanken wie diese, die dazu führten, dass Viva la Vuelta ganz oben auf meinem Nachttisch lag. Spaniens nationales Straßenradrennen ist mit Abstand die am wenigsten großartige der drei großen Landesrundfahrten. Sie wurde erst 1935 ins Leben gerufen, sechsundzwanzig Jahre nachdem der Giro sich im Radsportkalender zur Tour de France gesellt hatte. Seitdem ist der Termin der Vuelta im Versuch, eine feste Nische für sie zu finden, ein ums andere Mal verlegt worden – April, Juni, August, Oktober. Im Großen und Ganzen vergeblich, denn das Rennen hat sich seit jeher schwer damit getan, die besten Fahrer der Welt anzulocken: Eddy Merckx ließ sich nur einmal blicken, 1973, und fuhr bei der Gelegenheit die Konkurrenz mühelos in Grund und Boden.

Wenn die Vuelta a España Geschichte schreibt, dann ist es meist die falsche. Nach seinem Erfolg bei der Spanien-Rundfahrt 1974, die er mit elf Sekunden Vorsprung gewann – damals der knappste Sieg, den es je bei einer großen Rundfahrt gegeben hatte –, verblüffte José Manuel Fuente die ausländische Presse, als er verriet, dass er seine Nerven vor der letzten Etappe damit beruhigt hatte, die ganze Nacht Kette zu rauchen. 2013 wurde der einundvierzigjährige Amerikaner Chris Horner der älteste Grand-Tour-Sieger aller Zeiten und das überaus deutlich, mit einem Abstand von fünf Jahren. Es war erst sein zweiter Sieg bei einem europäischen Rennen. Und während die anderen großen Landesrundfahrten, wenn überhaupt, nur wegen weltweiter Konflikte abgesagt wurden, gab es in Spanien in den 1950er Jahren fünf Jahre lang keine Vuelta, einfach weil niemand Lust darauf hatte.

Angesichts all dessen ist es vielleicht keine Überraschung, dass das englischsprachige Werk Viva la Vuelta die einzige in Buchform veröffentlichte Geschichte des Rennens zu sein scheint. Nicht einmal die Spanier haben sich die Mühe gemacht, eine zu schreiben. Und doch bin ich nur bis Seite 25 gekommen, bevor ich das Werk zu Boden fallen ließ. Verstehen Sie mich nicht falsch: Viva la Vuelta ist eine äußerst fesselnde Lektüre, und einige Wochen später habe ich es wieder zur Hand genommen und das ganze Buch in einem Rutsch durchgelesen. Ich habe es nicht aus Verzweiflung oder Gleichgültigkeit fallen gelassen, sondern aus ehrlichem Erstaunen. Bis Seite 25 hatte ich einen Bericht über die Vuelta a España 1941 verschlungen, der sich um den Mann drehte, der sie gewonnen hatte, und darum, wie er die vorherigen fünf Jahre seines Lebens verbracht hatte. Auf Seite 25 wusste ich, wie ich die nächsten paar Monate meines eigenen Lebens verbringen würde.

KAPITEL 2

Die Geschichte der Vuelta a España 1941 beginnt im Jahr 1936 in einem Zug, der zwei spanische Radrennfahrer zum Start der Tour de France nach Paris bringt. Mit seinen vierundzwanzig Jahren hat der Jüngere der beiden sein Heimatland zuvor erst ein einziges Mal verlassen, als er bei einem Bergrennen in den Alpen teilnahm, das ihn auf brutale Weise mit den grausamen Schikanen der internationalen Rennszene vertraut machte. Der Ältere hat immerhin schon zweimal die Tour bestritten, aber während sie durch die Landschaft rasen, gibt er dem Debütanten keine tröstlichen Ratschläge. Das liegt zum einen daran, dass er selbst die erste Nacht bei seiner ersten Tour damit verbracht hat, sich in einem Hotelzimmer voller ähnlich traumatisierter spanischer Teamkollegen in den Schlaf zu weinen. Und zum anderen daran, dass sich die beiden Fahrer aufgrund einiger beruflicher Scharmützel absolut nicht ausstehen können. »Die Harmonie zwischen Federico Ezquerra und mir war wie die Harmonie in der modernen Tanzmusik«, erinnerte sich Julián Berrendero in seiner Autobiografie an diese Reise. »Soll heißen: Es gab keine Harmonie.«

Gemäß des Rennformats, das noch bis in die 1960er Jahre hinein Gültigkeit besaß, wurde die Tour de France 1936 von Nationalmannschaften mit je zehn Fahrern ausgetragen. Spanien, wo der professionelle Radsport zu schlecht bezahlt war, um mehr als eine Handvoll Vollzeitfahrer zu ernähren, konnte nur fünf Starter aufbringen, die von Henri Desgrange, dem tyrannischen Renndirektor der Tour, einfallsreich mit einem Quintett Luxemburgern zusammengelegt wurden. Die Fotos von der Startlinie stechen wahrlich ins Auge: ein Aufgebot bärenstarker, hünenhafter Rouleure, das die zierlichen spanischen Kletterer um Köpfe überragt.

Desgrange hegte große Zuneigung zu den spanischen Fahrern, aber da es die 1930er Jahre waren und der Tour-Direktor doch ein kleiner Drecksack, brachte er dies am liebsten mit beleidigenden Spitznamen zum Ausdruck. Vicente Trueba, ein Spanier von besonders schmächtiger Statur, der 1933 die erstmals ausgetragene Bergwertung gewann, fand sich auf unglückliche Weise als der »Floh von Torrelavega« verewigt. In dieser Tradition – und noch eine gehörige Portion Klischee ergänzend – nannte Henri Desgrange alle künftigen spanischen Teilnehmer »unsere kleinen Fischer«.

Doch für den Fahrer, der 1936 die Leistung seines Landsmanns Trueba wiederholen sollte, zog er alle Register. Julián Berrendero hatte eine ungewöhnlich dunkle Hautfarbe und eine für einen Spanier ungewöhnlich blasse Augenfarbe. Und so las Berrendero während der gesamten Dauer seiner Karriere Rennberichte und Zeitschriftenporträts – sowohl in Frankreich als auch in Spanien – in der vergeblichen Hoffnung, dass er dieses eine Mal keinem Verweis auf den »schwarzen Mann mit den blauen Augen« begegnen würde.

In Paris war Berrendero schon vor dem Start des Rennens überwältigt. Die Straße vor dem Mannschaftshotel war Tag und Nacht von Autogrammjägern, wohlmeinenden Fans und hübschen Mädchen mit bereitwillig gespitzten Lippen bevölkert. »Unsere Schultern taten weh von all den Klapsen auf den Rücken und unsere Lippen von all dem Küssen«, erinnert er sich in seiner Autobiografie Mis Glorias y Memorias. Die Spanier wurden im Taxi gratis durch die Stadt chauffiert und aßen umsonst in schicken Restaurants, wo sie die Kellner damit unterhielten, ihre Bestellungen mimisch aufzugeben. (Der Spaß hatte allerdings Grenzen: Berrendero verursachte eine ziemliche Szene, als er in Anlehnung an einen spanischen Euphemismus um Eier bat, indem er sich in den Schritt griff.)

Die Startpistole war der schwarzen Filmschauspielerin und Jazztänzerin Josephine Baker übergeben worden, die offen bisexuell war und regelmäßig oben ohne posierte. Im rückwärtsgewandten erzkatholischen Spanien gab es nicht viele Josephine Bakers. »Sie gab jedem Fahrer eine Nelke und jedem, der es wollte, einen Kuss«, erinnert sich Berrendero. »Ich bekam zwei.«

Was dann folgte, war allerdings so schrecklich, wie Ezquerra es ihm hätte prophezeien können. Erschüttert vom unerbittlichen Tempo (»Wer waren diese verrückten Supermänner, die stundenlang mit fast 40 km/h fuhren?«), einem sehr nordeuropäischen Wetter und einem katastrophalen technischen Defekt, beendete Berrendero die erste Etappe auf dem letzten Platz, mit einer Stunde und sieben Minuten Rückstand. Damit lag er außerhalb des Zeitlimits; nur ein seltener Moment mitfühlender Schwäche von Henri Desgrange bewahrte ihn vor dem Ausschluss aus dem Rennen. Angesichts der verwirrenden Höhen und Tiefen, die er auf Frankreichs Landstraßen erlebte, ist es vielleicht nicht ganz so überraschend, dass Berrendero in seiner Schilderung der ersten Etappen mit keinem Wort auf die besorgniserregende Situation zu Hause in Spanien eingeht.

Die spanischen Tour-de-France-Fahrer hatten ein Heimatland in Aufruhr hinterlassen. Die linke Koalition der Volksfront – die Anfang des Jahres in der letzten freien Wahl für vierzig Jahre eine knappe Mehrheit erreicht hatte – begann sich aufzulösen, und da radikale Elemente die Oberhand behielten, waren die nationalistische Opposition Spaniens und ihre konservativen Anhänger davon überzeugt, dass eine umfassende Revolution sowohl unvermeidlich war als auch unmittelbar bevorstand. Der Mob stürmte Gefängnisse, um inhaftierte Anarchisten und Kommunisten zu befreien, und die Todesschwadronen der Falangisten liefen Amok, legten Bomben, erschossen verdächtige Richter und linke Abgeordnete und feuerten im Zentrum von Madrid auf Arbeiter.

Am Tag, als die Tour de France 1936 startete, warnte der Sozialistenführer Francisco Largo Caballero – der drei Monate zuvor ein Attentat überlebt hatte – vor einer drohenden Machtübernahme durch das Militär: »Es ist eine Verschwörung im Gange, die darauf abzielt, ein diktatorisches Regime zu errichten, das dem in Italien und Deutschland entspricht.« Spanien besaß auf diesem Gebiet bereits reichlich Erfahrung. Zwischen 1814 und 1874 hatte es siebenunddreißig Putschversuche gegeben, von denen zwölf erfolgreich waren. Ein weiterer drohte seit 1934, als ein revolutionärer Streik in der industrialisierten nördlichen Provinz Asturien brutal niedergeschlagen wurde. Fast zweitausend Menschen wurden getötet, die meisten von ihnen Bergarbeiter, auf Befehl des Mannes, der den Aufstand niederschlagen sollte: General Francisco Franco.

Die Tour schlängelte sich südwärts in Richtung der Alpen. Unterwegs machten Ezquerra und Berrendero auf sich aufmerksam, als sie das Feld über den Ballon d’Alsace anführten, den ersten kategorisierten Anstieg der Rundfahrt. Die Pressefotos zeigen das spanische Team in bester Laune, glücklich darüber, die erste Woche der Tour, in der immerhin achtzehn Fahrer das Rennen aufgeben mussten, überlebt zu haben und dass nun ihr bevorzugtes Terrain in Sicht war. Da sind sie alle versammelt, grinsend auf einem Rummelplatz, in einer Bar um ein Piano gruppiert oder, besonders bemerkenswert, einen Teamkollegen im Frauenfummel über eine Hotelschwelle tragend. Keine Spur von den latenten Feindseligkeiten, die aufflammten, als Berrendero begann, Ezquerra im Anstieg zum Ballon d’Alsace zu attackieren. Keine Spur auch von der Angst um das Schicksal ihres Heimatlandes. Der unerbittliche und allumfassende Trubel der Tour de France ließ alles andere in den Hintergrund treten. Doch während das Rennen für die Spanier immer besser lief, ging daheim alles schrecklich und auf mörderische Weise schief.

13. Juli: Ezquerra und Berrendero überqueren als Erste den Col des Aravis, den ersten Pass in den Alpen. Spanische Zeitungen berichten über die Ermordung eines antifaschistischen Polizeileutnants durch bewaffnete Falangisten; als Vergeltung wird der Führer der rechtsgerichteten monarchistischen Partei getötet.

14. Juli: Ezquerra sichert sich die Bergpunkte auf dem verschneiten Galibier und stellt dabei eine neue Rekordzeit für den Anstieg auf, Berrendero wird Zweiter. In Madrid werden vier Menschen erschossen, als jemand auf die glänzende Idee kommt, die beiden Opfer der Morde vom Vortag auf demselben Friedhof zu beerdigen.

17. Juli: Nach seinen starken Darbietungen in den vorangegangenen achtundvierzig Stunden genießt Berrendero den Ruhetag in Digne. Er hat nun einen knappen Vorsprung vor Ezquerra in der »Challenge Martini-Rossi«, wie die Bergwertung damals offiziell hieß. Keiner der Fahrer weiß, dass Franco von Spanisch-Marokko aus einen militärischen Aufstand angezettelt und in ganz Spanien den Kriegszustand ausgerufen hat: Bei Einbruch der Dunkelheit haben seine Rebellentruppen dank sorgfältig koordinierter Manöver bereits Cádiz, Salamanca und ein halbes Dutzend weiterer spanischer Städte unter ihre Kontrolle gebracht.

18. Juli: Am Ende eines ereignislosen Tages in den Alpen erfahren die spanischen Fahrer – durch die Bank Republikaner – die Neuigkeiten aus der Heimat. Die Truppen der Rebellen kontrollieren inzwischen ein Drittel des Landes. Ezquerra trifft es am härtesten, er gerät in eine »schwere moralische Krise«. Dann schwört er den versammelten Journalisten trotzig, dass er die nächste Etappe gewinnen werde.

19. Juli: Nach einem heroischen Comeback am letzten der drei Anstiege des Tages überquert Ezquerra als Erster die Ziellinie in Cannes. Es ist erst das zweite Mal, dass ein Spanier eine Tour-Etappe gewinnt. Doch auf dem Podium weigert sich ein grimmiger Ezquerra, die ihm traditionell überreichte Flasche Champagner zu öffnen. Sevilla ist in die Hände Francos gefallen; in Barcelona färben heftige Straßenkämpfe zwischen Arbeitermilizen und Rebellentruppen die Bürgersteige rot.

20. Juli: Am Ruhetag in Cannes wird die spanische Mannschaft von den Journalisten unerbittlich ausgefragt. Die Fahrer beschränken sich darauf, ihre Sorge um ihre Familien zum Ausdruck zu bringen; Berrenderos Eltern und seine Verlobte Pilar leben in Madrid, wo in dieser Nacht mehr als tausend Menschen bei einer Schlacht zwischen Rebellentruppen und zivilen Milizen sterben. Ein anderer spanischer Fahrer, Mariano Cañardo, ein persönlicher Freund von Kataloniens republikanischem Ministerpräsidenten Lluís Companys, geht noch etwas weiter und bringt die Solidarität seines Teams »mit den Kindern der spanischen Republik« zum Ausdruck.

Doch als sich das Rennen auf die Pyrenäen zubewegte, wurden die spanischen Fahrer abrupt von den Ereignissen auf der anderen Seite der Berge abgekoppelt. Die sozialistische Regierung Frankreichs, die einen Nachahmungseffekt befürchtete und sich möglicherweise schämte, einer »Schwesterrepublik« keine Hilfe oder Waffen zukommen lassen zu wollen, verhängte eine vollständige Zensur aller Nachrichten aus Spanien. Die letzten Meldungen, die durchkamen, täuschten die Fahrer auf grausame Weise über die wahren Ereignisse. Die pro-republikanische Presse suchte bereits Trost in Wunschdenken und reinen Fake News. »Faschismus von der Republik besiegt: Die endgültige Niederlage der Rebellen steht unmittelbar bevor«, krähte La Libertad über einer Karikatur, die einen mit einem Hakenkreuz versehenen Baum zeigte, der von einer Axt mit der Aufschrift »Volksfront« gefällt wurde. Die Madrider Tageszeitung ABC vermeldete in großen Lettern: »Nachricht an unser Tour-Team: Cañardo, Berrendero, Ezquerra, Molina, Álvarez, fahrt beruhigt, die Republik ist gerettet!« Sie hätte nicht weiter daneben liegen können.

Und so überließen die fünf spanischen Tour-de-France-Teilnehmer, in bewährter Sportlermanier, ihren Rädern das Reden. Jenes von Berrendero tat dies in formidabler Manier. Auf der ersten Pyrenäen-Etappe, einer 325 Kilometer langen Tortur über vier Hochgebirgspässe, baute der Mann, den ich von nun an routinemäßig mit seinen Initialen und diversen einschlägigen Spitznamen ansprechen werde, seine Führung in der Bergwertung eindrucksvoll aus. Dabei führte er etwas ein, das zu seinem Markenzeichen werden sollte: Als er die Punkte für die Bergwertung in der Tasche hatte, stieg er oben auf dem letzten Anstieg des Tages ab und nahm eine gemütliche Erfrischung im Café an der Passhöhe zu sich. Eine Angewohnheit, die ihn möglicherweise einen Podiumsplatz in der Gesamtwertung gekostet hat. Wie er später selbst zugab, kostete sie ihn auf jeden Fall ein paar Etappensiege. Der Nutznießer an diesem Tag war Sauveur Ducazeaux, ein Amateur mit einer Dreigang-Kettenschaltung, der sich über den ersten und einzigen Sieg seiner Karriere freute.1

Die Stimmung in der spanischen Mannschaft schien sich seit dem Ruhetag in Cannes deutlich aufgehellt zu haben. JB und seine Mannschaftskameraden schieben sich gegenseitig im Kinderwagen und hüpfen auf riesigen Strandbällen herum. Sie geben Autogramme und posieren mit den Fans. Die Journalisten werden mit luftigen Vorhersagen über die Reichtümer verwöhnt, die das Team einzufahren hofft: ein Ziel von 100.000 Franc an Preisgeldern wird genannt, was ungefähr dem Hundertfachen der größten Summen entspricht, die damals in Spanien bei Radrennen ausgeschüttet werden. Die heitere Unkenntnis der Fahrer über das, was sich inzwischen zu einem regelrechten Bürgerkrieg ausgewachsen hat – Bombardierungen aus der Luft, schwerer Beschuss, Hinrichtungen im Schnellverfahren – offenbart sich, als sie ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen, dass »die spanischen Fans trotz des unangenehmen Wetters über die Grenze kommen werden, um uns auf diesen harten Etappen anzufeuern«.

Luchon–Pau war die Königsetappe dieser Tour und führte über die mächtigen Gipfel von Peyresourde, Aspin, Tourmalet und Aubisque. Jules fuhr als Erster über den ersten der gefürchteten Pässe und punktete auf den anderen drei. Ezquerra brach schließlich ein, und von nun an gab es bis Paris nur noch hügelige Weinberge und Sonnenblumenebenen. Kurzum: Die Challenge Martini-Rossi war entschieden. Julián Berrendero krönte sich bei seinem Tour-Debüt – und im erst zweiten richtigen Etappenrennen seiner Karriere – zum König der Berge.

In Spanien waren die Truppen bereits dabei, sich auf einen langen Kampf einzurichten. Franco kontrollierte große Teile Zentral- und Westspaniens, die Republikaner hielten Madrid und Barcelona. Todesschwadronen beider Seiten richteten Hunderte von mutmaßlichen Sympathisanten des Feindes hin. Bei einem Luftangriff am 22. Juli wurden in einem kleinen baskischen Dorf fünfundvierzig Kinder getötet. Innerhalb einer einzigen Grand Tour hatte sich der Konflikt von vereinzelten Straßenkämpfen zu einem landesweiten brudermörderischen Gemetzel ausgeweitet – und zu einem regelrechten Stellvertreterkrieg, bei dem Hitler und Mussolini Franco mit Flugzeugen und Waffen versorgten und Stalins Sowjetunion im Gegenzug die andere Seite unterstützte.

Noch immer weitgehend im Dunkeln über diese schreckliche Wendung der Ereignisse, fuhr Berrendero in trotzigem Triumph zurück nach Paris. »Diejenigen, die gesagt hatten, ich würde meine Unerfahrenheit bezahlen müssen, was sagten sie jetzt?«, schrieb er in Mis Glorias y Memorias. »So viel zu diesen einfältigen Klatschbasen, die gemeint hatten, den Routiniers schmeicheln und verächtlich über die neue Fahrergeneration sprechen zu müssen.« Als krönenden Abschluss und in einem Anflug von brünstiger Egomanie höhnte er in der dritten Person in Richtung dieser Spatzenhirne: »Julián Berrendero ist der König der Berge!«

Aber die Pariser wussten mehr als er über das Schicksal ihrer Schwesterrepublik. Als er in den Parc des Princes einfuhr und die Ziellinie erreichte, war Berrendero erstaunt, dass er lauter bejubelt wurde als der Gesamtsieger Sylvère Maes. »Die Menge überschüttete mich mit Jubel und Blumensträußen, ein echter Heldenempfang, wie ich ihn noch nie erlebt hatte.« Plötzlich wurde alles klar, das Gute, das Schlechte und das Gemeine. El Tour de 1936, ein kürzlich veröffentlichter Bericht über das Rennen, zeichnet ein ergreifendes Bild: »Auf dem Boden sitzend, sein Fahrrad neben sich liegend, weinte Berrendero wie ein Kind.«

JB erinnerte sich in seiner Autobiografie an diesen außergewöhnlichen Moment mit Worten, die für ein Buch, das 1949 veröffentlicht wurde, als das Franco-Regime auf dem Höhepunkt seiner zensorischen Macht stand, ziemlich gewagt erscheinen. »Diese Tränen rührten von etwas, das schwerer wog als einfache Erregung oder sogar die Abwesenheit meiner Lieben: eine tiefe Sehnsucht nach meinem Heimatland, das unter dem grausamsten und tragischsten aller Übel litt.«

Auf dieses Thema war er bereits bei einem seiner berüchtigten Gipfelaufenthalte eingegangen. Als ein Journalist Berrendero auf einem namenlosen Col ansprach, rechnete er nicht damit, viel aus diesem stets widerwilligen Interviewpartner herauszubekommen. Aber aus welchem Grund auch immer – vielleicht wollte er sich einfach nur von der schrecklichen Abfahrt ablenken, die vor ihm lag – plauderte Berrendero aus dem Nähkästchen. Als das Gespräch auf die Ereignisse in Spanien kam, platzte JB mit Worten heraus, die den Verlauf seines Lebens verändern sollten.

Die Nachforschungen zum Original dieses Interviews – sein Schauplatz, sein Autor, seine Veröffentlichung – erwiesen sich als haarsträubend schwierig und unergiebig. Alles, was ich gefunden habe, sind detaillierte, aber indirekte Hinweise. In El Tour de 1936 heißt es, Berrendero habe ein »ungestümes Bekenntnis zum Republikanismus« abgegeben. In einer Reihe von Zeitungsporträts aus der Zeit nach Franco verurteilte er »die faschistische Aggression in meinem Heimatland«. Berrendero selbst hat die verhängnisvollen Zitate nie bestätigt oder dementiert, auch wenn er Jahre später darauf hinwies, Opfer eines abgekarteten Spiels geworden zu sein: »Die französische Presse hat übertrieben, was ich gesagt habe.«

Aber trotz allem war es für die Spanier eine außergewöhnliche Tour de France gewesen. Der zähe und kräftige Cañardo wurde Sechster im Gesamtklassement, und trotz seines Einbruchs in der Bergwertung heimste Ezquerra dank seines Etappensiegs das meiste Preisgeld für sein Team ein. Bemerkenswert ist, dass ungeachtet der Bemühungen der Spanier, sich gegenseitig zu zerstören – auch Berrendero und Cañardo hatten eine wenig hilfreiche gemeinsame Vergangenheit –, die luxemburgisch-spanische Koalition in der Mannschaftswertung sogar den zweiten Platz hinter Belgien belegte und Frankreich um eineinhalb Stunden auf den dritten Platz verwies.

Erwartungsgemäß trudelten nach der Tour lukrative Angebote für Einladungsrennen und Werbeauftritte ein. Mis Glorias y Memorias ist oft erschreckend detailarm und ungenau – JB vergisst achselzuckend die Namen von anderen Fahrern, gibt zu, Erinnerungen an mehrere Rennen zu vermischen, und erwähnt unerklärlicherweise seinen Start-Ziel-Sieg bei der Vuelta 1942 mit keinem Wort –, aber der Autor beweist eine fotografische Erinnerung an jeden Penny, der ihm jemals gezahlt wurde, für was und von wem. Die Bildunterschrift unter einem Schnappschuss, der ihn zeigt, wie er vor einem Werbemobil mit Schnaps überschüttet wird, lautet: »Für diese Pose habe ich eintausend französische Franc bekommen.« Es gibt eine akribische Auflistung seines Gesamtgewinns im Rahmen seines Tour-Debüts: insgesamt 57.700 Franc, ein Vielfaches seiner Karriereeinnahmen bis dahin.

Jules nahm an Kriterien in ganz Frankreich und Belgien teil, bei denen es um viel Geld ging. Als er in einem Pariser Velodrom in der Menge gesehen wurde, bat ihn der Bahnchef, eine Ehrenrunde zu fahren: »Als er diese Bitte äußerte, drückte er mir einen Tausend-Franc-Schein in die Hand.« Ein wahrer Wirbelwind aus Geld und Schmeicheleien brach über Berrendero herein: Er lebte den Traum und genoss ihn. Bis er ins Bett ging und seine Gedanken »nach Spanien flogen«. Daheim in Madrid sahen sich seine Eltern und seine Verlobte nächtlichen Angriffen deutscher und italienischer Bomber ausgesetzt, dem ersten anhaltenden Luftangriff der Geschichte. In der zweijährigen Belagerung, die vor ihnen lag, mussten sich die Madrilenen gegen hungrige Hunde wehren, wenn sie das Fleisch von Pferden und Maultieren abziehen wollten, die durch den Granatbeschuss getötet wurden. Aber Berrendero konnte nicht nach Hause. Die Franquisten würden ihm seine schicksalhafte Bergpredigt kaum nachsehen, und auch die Republikaner hatten sich gegen die freiwillig im Exil verbleibenden Radrennfahrer gewandt: Die in Barcelona erscheinende Sportzeitung El Mundo Deportivo beschimpfte Berrendero und seine Kameraden, weil sie sich »ihrer Verantwortung gegenüber der Republik entzogen« hätten.

Die anderen spanischen Fahrer blieben nach der Tour ebenfalls alle in Frankreich, um das große Geld zu verdienen, abgesehen von dem Domestiken Salvador Molina, der auf der siebten Etappe aufgegeben hatte und inzwischen wieder in Barcelona war. Was hätten sie auch tun können, nun da sich die Rennsaison dem Ende zuneigte und sich der Bürgerkrieg verfestigt hatte? Vor allem Cañardo hatte eine ganze Reihe von angriffslustigen Interviews gegeben. Und letzten Endes waren sie alle Profis, die Rad fuhren, um ihre Familien zu ernähren. Warum sollten sie das Eldorado der Straßenrennen in Frankreich verlassen? Zu Hause würden sie im Krieg keine Pesete verdienen.

Emiliano Álvarez, der andere Domestik des Teams, betrieb in Pau einen Fahrradladen und wohnte mit seiner französischen Frau über dem Geschäft. Und so zogen Cañardo, Ezquerra und Berrendero – ziemlich beste Feinde – bei ihm ein. Bei der Tour de France 1937 fuhren sie wieder zu dritt und unterschrieben gemeinsam einen Brief, in dem sie sich mit den Waffenbrüdern, die für die spanische Unabhängigkeit kämpften, solidarisch erklärten und sich verpflichteten, die Hälfte der Gewinne des Teams an republikanische Kriegswaisen zu spenden. Cañardo und Berrendero gewannen jeweils eine Etappe; Berrendero wurde Erster bei fünf kategorisierten Anstiegen und Vierter in der Bergwertung. Doch als die beiden 1938 an der Startlinie auftauchten, gab es keine solch aufrüttelnden Erklärungen mehr. Zu diesem Zeitpunkt hatte Franco den Krieg so gut wie gewonnen.

Einige Monate später schlüpften Ezquerra und Cañardo über die Grenze nach Hause. JB blieb in Pau, gewann viele regionale Rennen und verdiente sich dank seiner Tour-de-France-Erfolge immer noch ein ordentliches Zubrot. Bei der Tour 1939 war jedoch kein Platz für ihn, da das republikanische Spanien drei Monate vor dem Start der Rundfahrt aufhörte zu existieren. Einen Monat nach Ende der Tour überfiel Hitler Polen. »Die internationale Lage versprach eine unmittelbar bevorstehende und neue Katastrophe«, schrieb Berrendero. Er war einem Bürgerkrieg ausgewichen, indem er in Frankreich blieb. Um einem Weltkrieg zu entgehen, verließ er das Land nun.

Im September 1939, dreieinhalb Jahre nachdem er Spanien verlassen hatte, fuhr Julián Berrendero mit dem Zug nach Hause. In der französischen Grenzstadt Hendaye musste er umsteigen, und als er über die Eisenbahnbrücke ratterte, die die beiden Länder verband, erinnerte er sich sicher an die unangenehme Hinreise, zwölf Stunden eingesperrt mit einem Mann, den er nicht leiden konnte und der ihn nicht leiden konnte.

Federico Ezquerra hatte nach seiner eigenen Rückkehr einiges zu erklären: Spanien wurde nun von il Movimiento regiert, Francos falangistischer Staatspartei. Danach befragt, warum er sich geweigert hatte, auf der Bühne den Champagner für den Sieger zu öffnen, aus offensichtlichem Protest gegen Francos Putsch, berief er sich einfallsreich auf Notwehr: Eine volle, nicht entkorkte Flasche sei seine einzige Waffe gegen verärgerte französische Fans gewesen, die drauf und dran waren, unangenehm zu werden. Wie auch immer, es hat funktioniert. Nach einem kurzen Aufenthalt auf der sportlichen Strafbank von il Movimiento bekam Ezquerra seine Rennlizenz zurück. Noch bemerkenswerter war, dass auch Mariano Cañardo, trotz einer viel längeren Liste antinationaler Vergehen, seine Lizenz zurückerhielt. Im Sommer 1939 waren beide Fahrer wieder auf der Straße und gewannen Rennen. (Salvador Molina, der das letzte Kriegsjahr damit verbracht hatte, Benefizrennen für die antifaschistische Miliz Barcelonas zu organisieren, floh klugerweise nach Mexiko.)

Als Berrenderos Zug in Irun, gleich hinter der spanischen Grenze, zischend zum Stehen kam, empfand er mehr Vorfreude als Sorge. Bald würde er Pilar wiedersehen, »meine liebe, treue Pili«, sein Schatz, seit sie sich mit dreizehn Jahren vor dem Schultor kennengelernt hatten. Sie würden heiraten und ein Haus kaufen. Ja, er würde sich vielleicht offiziell entschuldigen müssen, Abbitte leisten, eine kurze Sperre absitzen. Oder vielleicht nicht einmal das. So viele Freunde in Madrid hatten ihm nach Frankreich geschrieben und versprochen, dass es nun sicher sei, nach Spanien zurückzukehren. Doch als Berrendero den Bahnsteig in Irun betrat, wurde er auf der Stelle verhaftet. »Von diesem Moment an öffnete sich um mein Leben und um meine Karriere eine Klammer, ein Schweigen. Ein Schweigen, das achtzehn Monate andauerte.«

In seiner Autobiografie schönt Berrendero diese anderthalbjährige Unterbrechung mit einem den Umständen geschuldeten Euphemismus und spricht lediglich von der »Zeit, in der meine Lizenz ausgesetzt war«. Unterm Strich war das wohl weniger geeignet, Francos Zensoren aufhorchen zu lassen, als »die Zeit, in der ich in drei Konzentrationslagern inhaftiert war«.

Nach seiner Verhaftung am Bahnhof von Irun gehörte Berrendero zu den schätzungsweise neunhunderttausend Spaniern und ausländischen republikanischen Freiwilligen, die bis Ende 1939 in Francos Netzwerk aus 296 Internierungseinrichtungen verschwanden. Die meisten dieser Stätten ließen sich am besten als Konzentrationslager beschreiben: zu viele Häftlinge auf zu wenig Platz. Auch das zahlenmäßige Übergewicht politischer Gefangener, die weit verbreitete Zwangsarbeit und die entsetzlichen Bedingungen rechtfertigen diese emotional aufgeladene Bezeichnung – ebenso wie auch der offizielle Name von Francos zuständiger Behörde, der Inspección de Campos de Concentración.

»Ihr sollt wissen, dass jeder Gefangene so viel wert ist wie ein Zehnmillionstel Teil Scheiße«, sagte der Kommandant eines Lagers in Barcelona zu seinen Insassen. Die Wasserversorgung war im Allgemeinen auf eine kleine Menge alle drei Tage rationiert. Die Lebensmittel waren so knapp, dass die Bäume auf dem Gelände des Lagers schnell von ihrer Rinde befreit waren. Ruhr und Tuberkulose grassierten; an einer Typhusepidemie, die sich zwei Monate vor der Vuelta 1941 in ganz Spanien ausbreitete, starben in einem einzigen Lager in Córdoba 502 Gefangene. Diejenigen, die wie Berrendero nach dem Ende des Bürgerkriegs inhaftiert worden waren – posteriores in der offiziellen Terminologie –, wurden standardmäßig verdächtigt, am Guerilla-Widerstand beteiligt zu sein, und oft mit Elektroschocks und Beinahe-Ertränkungen grausam gefoltert.

Der offizielle Zweck dieser Lager war die depuración – der Prozess der Säuberung, Umprogrammierung oder anderweitigen Umerziehung von Feinden des Staates. Berrendero verwendet genau diese Formulierung in Mis Glorias y Memorias. Aber es gab keine erbaulichen Vorträge im Klassenzimmer. Das Leben im Lager war in der Regel eng mit dem Tod im Lager verknüpft. Mindestens zehntausend Häftlinge starben an Hunger, Krankheiten oder einem Kopfschuss. Ein Gefangener nannte die Lager »Friedhöfe für die Lebenden«. Jeder Republikaner, der von den Behörden als »unverbesserlich« eingestuft wurde, musste mit einer Hinrichtung im Schnellverfahren rechnen, bei der sich alle anderen Gefangenen zum Zuschauen zu versammeln hatten. Franco selbst fällte das kaltherzige finale Urteil und verhängte Todesurteile zum Nachmittagskaffee. Die Namen, neben die er ein »E« schrieb, wurden hingerichtet; ein »C« milderte das Urteil. Neben jeden, den er für würdig hielt, an ihm ein Exempel zu statuieren, kritzelte er »garrote y prensa« – Erdrosselung und Presseberichterstattung. »Kein ehrenwerter Spanier sollte vor der schmerzhaften Pflicht der Bestrafung zurückschrecken«, sagte er der Nation in seiner Botschaft zum Jahresende 1939.

Berrendero wurde zunächst in einem umfunktionierten Holzlager in Torrelavega nahe der Atlantikküste interniert. Von dort wurde er mit dem Zug nach Espinosa de los Monteros gebracht, einer einsamen Stadt in den Bergen im Norden, wo er zwei Monate lang in einem anderen provisorischen Lager einsaß. Ende 1939 verlegte man ihn dann nach Rota nahe Cádiz an der Küste ganz im Südosten. Das dortige, in einer ausgebrannten, in den Sanddünen versteckten Thunfischkonservenfabrik untergebrachte Konzentrationslager Almadraba war eine ständige Einrichtung, in der bis zu ihrer Schließung im Juni 1941 rund neuntausend Gefangene interniert waren. Deren Hauptaufgabe, die sie in brutaler Hitze zu verrichten hatten, war das Pflastern des Stadtzentrums von Rota.

»Du – mitkommen!«

Aus offensichtlichen Gründen erwähnte Berrendero zu Lebzeiten Francos nicht ein einziges Mal seine Lagererfahrungen. »Ein kleines Missverständnis« lautete seine Standardantwort, wenn jemand nach diesen fehlenden Jahren fragte. Auch nach Francos Tod fiel es den meisten ehemaligen Häftlingen schwer, sich zu öffnen: Ein spanischer Historiker, der in den 1990er Jahren mehrere Überlebende der Lager interviewte, stellte fest, dass sie das Thema abrupt wechselten, sobald eines ihrer Kinder hereinkam. »Die Angst liegt ihnen im Blut«, sagte er. Selbst als es sicher war, hat Berrendero vermutlich nur zweimal öffentlich über diese Zeit gesprochen, und zwar in zwei Zeitschrifteninterviews, die kurz vor seinem Tod im Jahr 1995 veröffentlicht wurden. Aber die Geschichte, die er erzählte, war es wert, so lange auf sie zu warten, und ihre erstaunliche Auflösung beginnt mit dem gebellten Befehl eines Offiziers, als sich die unterernährten, von Flöhen geplagten Gefangenen von Rota eines Morgens im Frühjahr 1941 zum Appell aufstellten.

Was wollte der Hauptmann von ihm? Berrendero schluckte schwer: Wenn Gefangene auf diese Weise herzitiert wurden, sah man sie im Allgemeinen nie wieder. Er zitterte vor Angst und bösen Vorahnungen und folgte dem Hauptmann in sein Büro. In seinen eigenen Worten geschah Folgendes, nachdem die Tür geschlossen worden war.

»Der Hauptmann stürzte sich auf mich und umarmte mich. ›Erkennst du mich nicht?‹, fragte er mit Tränen in den Augen. Er sagte, er sei José Llona, Amateurradsportler aus Bilbao, der vor dem Krieg mit mir Rennen gefahren war. Dann führte er mich zu seinem Schreibtisch und bot mir das Frühstück an, das darauf stand: zwei Spiegeleier und Kartoffeln.« Dies war die erste richtige Mahlzeit, die Berrendero seit mehr als einem Jahr vorgesetzt worden war. »Es schmeckte himmlisch, wie eine Herrlichkeit.«

Der bemerkenswerte Hauptmann Llona, von dem man annimmt, dass er ein nicht geringes persönliches Risiko einging, versprach Berrendero, sich um ihn zu kümmern und alles zu tun, um seine Freilassung zu erwirken. Er besorgte Berrendero eine Arbeit im Lager, die ihm helfen würde, seine Fitness wiederherzustellen, und brachte ihm immer wieder Essen. Von hier an werden die Details zunehmend lückenhafter, aber bald darauf scheint Llona tatsächlich Berrenderos Überführung in seine Heimatstadt Madrid eingefädelt zu haben. Hier verschaffte er dem bekannten Radsportler eine Art Zivildienststelle: ein Job als Fahrer, der ihm viel Zeit fürs Training ließ. Anfang März 1941 wurde Berrenderos Rehabilitation offiziell für abgeschlossen erklärt, und im Alter von neunundzwanzig Jahren erhielt er seine Rennlizenz zurück.

Nach achtzehn Monaten im Konzentrationslager konnte er von seinem Comeback am 9. März nicht viel erwarten: ein kurzes, knackiges Zehn-Kilometer-Rennen auf einen baskischen Berg, als Konkurrenten einige der besten Kletterer Spaniens. »Ich beschloss, von Anfang an alles zu geben, Vollgas«, erinnert er sich. Am Ende konnte niemand mit ihm mithalten und Berrendero gewann mit mehr als zwei Minuten Vorsprung. Nur drei Monate später stand er in Madrid am Start der ersten Vuelta a España seit 1936. Es war die erste Vuelta unter Franco. Von der falangistischen Presse wurde das Rennen, das unter der schaurig orwellianischen Schirmherrschaft von il Movimientos Ministerium für Erziehung und Freizeit organisiert wurde, als »die Rundfahrt einer wiedergeborenen Nation« angekündigt.

In seiner Autobiografie gibt Berrendero freimütig zu, dass er nie damit gerechnet hatte, jemals wieder professionell Rad zu fahren: »Ich dachte, ich hätte mein Rad für immer an den Nagel gehängt.« Doch als er 1949 in den Ruhestand ging, war er der berühmteste und erfolgreichste Radsportler seines Landes. Wie es unter ehemaligen Radprofis schöne Tradition ist, eröffnete Berrendero 1950 am Stadtrand von Madrid ein nach ihm selbst benanntes Radgeschäft, bevor er einige Jahre später in zentralere Räumlichkeiten im Viertel Chamberí umzog.

Bicicletas Berrendero war ein betont unprätentiöses Gemeinschaftsunternehmen. Vom Morgengrauen bis weit über die Abenddämmerung hinaus war JB immer hinter dem Tresen oder in der Werkstatt im hinteren Teil des Ladens zu finden, reparierte die platten Reifen alter Damen und stellte die Bremsen oder Schaltungen von Kindern ein. In jedem Sommer hatte er einen ruppigen Spruch parat, wenn ein Sportjournalist sich nach seinen Prognosen für die anstehende Tour oder Vuelta erkundigte. Regelmäßig arteten seine Vorhersagen in eine Tirade gegen die verwöhnten Milchbubis im modernen Peloton aus. Hier nur ein paar repräsentative Beispiele aus den 1960er und 1970er Jahren: »Zu meiner Zeit kämpften wir mehr, wir litten mehr. Wir waren viel widerstandsfähiger gegen alles: Kälte, Hitze, Regen. Nur die Domestiken leiden so wie wir früher. Das sind diejenigen, die ihre Knochen auf der Straße lassen … Ich habe die Bergwertung ohne Gangschaltung gewonnen. Heute gibt es Fahrräder mit zehn Gängen, die leichter sind als der Wind und mit denen man 70 km/h fahren kann … Wir sind auf Feldwegen gefahren. Man konnte nur hoffen, dass jemand am Vortag das Gras gemäht hatte … Die Fahrer bekommen heute so hohe Gehälter, dass sie sich bei den Rennen nie wirklich anstrengen müssen. Wir wurden nur mit Preisgeldern bezahlt, wir mussten gewinnen, um was zu essen haben, wir mussten uns für eine Schüssel Linsen die Seele aus dem Leib strampeln. Wir hatten keine Begleitcrew. Wir fuhren Rennen, als wären wir von allen im Stich gelassen worden. Wenn ich heute nur die Hälfte von dem erleiden würde, was ich in meinen besten Jahren erdulden musste, wäre ich Millionär.«

Die meisten dieser Interviews erschienen in gedruckter Form unter einem Porträtfoto, das vor seinem Schaufenster aufgenommen wurde: JBs Backen hingen im Laufe der Jahre immer weiter runter, aber die Brauen blieben pechschwarz und der Blick grimmig. In einem oder zwei Interviews sieht er geradezu bedrohlich aus mit seinem dunklen, nach hinten gekämmten Haar, wie ein alter Mafioso, der gerade seine Schutzgeldrunde durchs Viertel dreht. »Also, äh, wie nennst du dieses Fahrrad da im Fenster, das mit den zwei Sätteln? Ein Tandem, hm? Ist ja ein Ding. Wär doch ein Jammer, wenn so eine schöne Maschine kaputtginge und, du weißt schon, irgendwie schmelzen würde und so …«

Der geschäftstüchtige Jules posierte auf diesen Fotos in der Regel neben einem der Fahrräder der Marke Berrendero, die er ab den 1960er Jahren in seinem Geschäft verkaufte: billige bis mittelpreisige Touren-, Renn- und Kinderräder, meist umgelabelte Orbeas und BHs aus spanischer Produktion. Hin und wieder kann man eines dieser Räder auf Madrids Online-Marktplätzen für Gebrauchtfahrräder finden. Ich weiß das, weil ich fünf gefunden habe. Denn beinahe im selben Moment, in dem ich die Kurzfassung seiner Geschichte gelesen hatte, kam mir eine Idee, die mich nicht mehr losließ: Ich wollte die Strecke der Vuelta von 1941 fahren, und zwar auf einem Berrendero.

Die schlechte Nachricht, die mir bewusst wurde, da ein Inserent nach dem anderen nicht auf meine dringenden Anfragen reagierte, war, dass ich die Strecke nicht mit einem dieser Berrenderos zurücklegen würde. Covid-19 hatte Madrid härter getroffen als jede andere Stadt in Europa, aber im Mai war London der spanischen Hauptstadt dicht auf den Fersen. Die Berrenderos aus den 1970er und 1980er Jahren, die ich ausfindig gemacht hatte, waren alle ziemlich schäbig und daher extrem billig. Kein Madrileño, der bei klarem Verstand war, würde wegen sechzig Euro ein persönliches Geschäft mit irgendeinem Corona-verseuchten Londoner riskieren.

Die weitaus besseren Nachrichten erhielt ich durch meinen E-Mail-Austausch mit Gerardo, auf dessen Blog für alte Fahrräder ich bei meiner umfassenden Online-Suche nach Informationen über Julián Berrendero gestoßen war. Denn das Rad, das ihm sein verstorbener Freund José Luis vermacht hatte und das auf den vielen Fotos auf seiner Website zu sehen ist, war ein ganz anderes Berrendero: ein wirklich, wirklich gutes. Die Maschine, die Gerardo und Javier mir so überaus großzügig zur Verfügung stellten, war kein abgenutzter Schrott aus Massenfertigung, sondern eine maßgeschneiderte, rennfertige Schönheit aus der Mitte der 1970er Jahre, auf deren glänzende Komponenten der Name Campagnolo geprägt war. Dazu prangte der Name des Verkäufers stolz auf den Decals, die an jedem einzelnen Rohr des Rahmens hinauf- und hinabliefen. Schon bei unserem ersten Kontakt hatte Gerardo seine tiefe Verehrung für diesen legendären Radrennfahrer zum Ausdruck gebracht und ebenso für das Fahrrad, das wohl zu den besten gehörte, die dieser je verkauft hatte. Für Gerardo war dies nicht einfach ein Fahrrad. In seinen Worten, und nun auch in meinen, war es »La Berrendero«.

Mit Gerardos außergewöhnlicher Offerte in der Hand musste ich nun nur noch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ein Antikörpertest bestätigte, dass ich Corona gehabt hatte, was mir ein viel besseres Gefühl gab, diese Reise überhaupt in Erwägung zu ziehen: Wenigstens konnte ich jetzt in der Gewissheit durch Spanien reisen, dass ich mich nicht anstecken oder die Krankheit verbreiten würde. Aber Spanien hatte ein Einreiseverbot für britische Reisende verhängt und würde es erst dann aufheben, wenn die Zahl der Todesfälle und Infektionen im Vereinigten Königreich auf ein akzeptables Niveau gesunken war. Und in Madrid herrschte weiterhin ein harter Lockdown, der alle Reisen aus der Stadt heraus untersagte. Es war ein ziemlich schändliches Geduldsspiel, das ich da spielte, im Versuch, die Corona-Zahlen irgendwie mit purer Willenskraft nach unten zu zwingen, um meine Abreise zu beschleunigen. Timmy’s Summer Bike Adventure: tragischerweise auf Eis gelegt, während diese egoistische, langweilige Pandemie sich selbst ausbrannte. Ich hatte bereits Ärger mit meiner Frau bekommen, als ich leichtfertig meine insgeheime Erleichterung zum Ausdruck brachte, dass die Zahl der Todesopfer in Großbritannien inzwischen die in Spanien übertraf. Dadurch war immerhin ein moralisches Hindernis beseitigt. Meine geplante Radtour schien weniger unangemessen zu sein, da ich nun nicht mehr durch das am schlimmsten von der Pandemie verheerte Land Europas fahren würde.

Am 21. Juni wurde das Reiseverbot für das Vereinigte Königreich aufgehoben. Knapp eine Woche später wurde die Provinz Madrid auf eine Alarmstufe herabgestuft, die eine freie Ein- und Ausreise erlaubte. Ich schlug zu. Am 3. Juli stieg ich in ein Flugzeug, und kurz vor dreizehn Uhr am nächsten Tag brachte ich La Berrendero vor einer Reihe stuckverzierter alter Häuser in der Calle de Alfonso XII im Zentrum Madrids zum Stehen.

Ein schnelles Selfie: Da hocke ich nun neben einem silbern glänzenden Fahrrad, dessen schlanker Rahmen von der dicken Gepäcktasche, die schief unter dem Sattel hängt, der Werkzeugtasche, die hinten am Oberrohr befestigt ist, und der abgenutzten Lenkertasche, die den kompletten Freiraum zwischen den Bremshebeln in Beschlag nimmt, beschwert wird. Auf meinem Kopf eine weiße Schirmmütze im Vintage-Design. An den Füßen hellbraune Retro-Radschuhe über weißen Söckchen. Und dazwischen ein kurzärmeliges, blauweißes Wolltrikot mit flatterndem Kragen und einem aufgestickten Wappen auf einer der beiden Vordertaschen sowie – weil ich so blöd nun auch nicht bin – eine nagelneue, hochwertige Lycra-Shorts. Alles in allem eine angemessene Hommage an das Outfit, das Julián Berrendero während der Vuelta a España 1941 trug, präsentiert auf dem Bürgersteig vor dem offiziellen Startpunkt jenes Rennens: dem ehemaligen Sitz des Ministeriums für Bildung und Freizeit.

1Kettenschaltungen gab es schon länger, aber Henri Desgrange verachtete natürlich die »Kunstgriffe der variablen Schaltung« und verbot sie bei der Tour. Seltsamerweise durften jedoch die Touriste-Routiers, die Amateure, die 1936 am Rennen teilnahmen, Kettenschaltungen verwenden, was dazu führte, dass mehrere Profis an den steilen Abschnitten der Rundfahrt gedemütigt wurden. Diese Ausgabe sollte Desgranges letzte als Tour-Direktor sein: Sein Nachfolger machte Schluss mit dem Unsinn, und jedes Rad, das 1937 an den Start ging, hatte mehrere Ritzel am Hinterrad.

KAPITEL 3

Um mal einen Eindruck von der politisch-sportlichen Stimmung in Spanien im Jahr 1941 zu vermitteln, hier das Ende eines Zeitungsberichts über ein Fußballspiel, der neben dem ersten archivierten Vuelta-Etappencommuniqué aufploppte, das ich mir im Internet zu Gemüte führte: »Das Spiel endete ohne weitere Veränderung des Resultats, und kurz darauf trat Capella, der Kapitän der Azul-Mannschaft, nach vorne, um den prächtigen Pokal in Empfang zu nehmen, wobei er gemeinsam mit der Menge den Gesang ›Franco, Franco, Franco!‹ anstimmte.«

Zwei Jahre nach Beginn seiner Diktatur begann der Caudillo – so die spanische Bezeichnung für den »Führer« – seine Phase der mörderischen Unterdrückung hinter sich zu lassen und überlegte, wie er das Land, das er entzweit hatte, wieder vereinen könnte. Ein Radrennen rund um Spanien schien ein naheliegendes Mittel zu sein, um das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern und außerdem faschismusfreundliche körperliche und geistige Tugenden zur Schau zu stellen. »Ganz Spanien wird entdecken, dass Radfahren ein gesunder und reinigender Sport ist«, erklärte der Leiter des Rennens, Manuel Serdan, in einem Interview mit El Mundo Deportivo. Ein Thema, für das sich Serdan bereits einige Monate zuvor erwärmt hatte, als er von einem Journalisten gefragt wurde, ob Julián Berrendero an der Vuelta teilnehmen würde. »Er hat seinen Militärdienst beendet«, antwortete Serdan, der die abscheuliche Doppelzüngigkeit des Regimes bereits aus dem Effeff beherrschte. »Natürlich träumt er davon, wieder eingegliedert zu werden. Er ist in guter körperlicher Verfassung; nun wollen wir sehen, was seine Läuterung ergeben hat.«

Franco selbst hatte wenig persönliches Interesse am Sport, daher wurde die Wiederaufnahme der Vuelta von General Moscardó geleitet, dem ersten Chef des neu gegründeten Nationalen Sportamts von il Movimiento. Der General war ein Sportfanatiker, der die Karrierechancen eines korrupten Einparteienstaates voll ausschöpfte und sich später trotz fehlender relevanter Erfahrung die Rolle des Trainers der spanischen Fußball-Olympiaauswahl sicherte. Unter seiner Führung schafften es die Spanier auf rätselhafte Weise nicht, sich für die Spiele 1948 und 1952 zu qualifizieren.

1941 aber war General Moscardó in Spanien aufgrund einer weitaus düsteren Tragödie ein sehr bekannter Name. In den ersten Monaten des Bürgerkriegs war er der Befehlshaber der Nationalisten bei der Belagerung des Alcázar in Toledo gewesen. Als die republikanischen Truppen, die die von den Nationalisten gehaltene Festung umstellt hatten, Moscardós Sohn Luis gefangen nahmen, teilten sie dem General telefonisch mit, dass der Junge getötet werden würde, wenn er sich nicht ergebe. »Lassen Sie mich mit ihm sprechen!«, forderte Moscardó. Als dem Sohn das Telefon übergeben wurde, rief sein Vater: »Junge, empfehle deine Seele Gott und stirb wie ein Patriot! Lang lebe Spanien!« Luis wurde auf der Stelle erschossen. Als Moscardó zwei Monate später von nationalistischen Truppen abgelöst wurde, kümmerte er sich umgehend um seine republikanischen Geiseln. Allen hundertdreißig Patienten im Krankenhaus der Festung, darunter zwanzig schwangere Frauen, wurde die Kehle durchgeschnitten. Weitere hundertachtzig republikanische Milizionäre wurden im Priesterseminar eingesperrt und lebendig verbrannt. Fehltritte eines Sportfunktionärs, die diejenigen eines Sepp Blatter doch eher nichtig aussehen lassen.

Im Jahr 1941 in Europa eine Grand Tour auf die Beine zu stellen, war eine ungewöhnlich große Aufgabe. Trotz seiner nominellen Neutralität im Weltkrieg war Spanien praktisch bankrott und halb verhungert. Die Verwüstungen des dreijährigen Bürgerkriegs, der die Welt mit den Schrecken des Blitzkriegs und der Bombenteppiche vertraut gemacht hatte, waren in Form qualmender Schutthaufen im ganzen Land zu sehen. Nach dem Fehlen Spaniens bei der letzten Fußball-WM und den Olympischen Spielen hatte Franco gehofft, das Rennen als Wiederkehr seines Landes auf die internationale Sportbühne zu vermarkten, aber angesichts der schwierigen geopolitischen Lage war das nicht einfach. Schon vor dem Krieg hatte sich Spanien schwer damit getan, ausländische Fahrer anzulocken: Die ausgelobten Preisgelder waren mickrig, und die Straßen und Sportstätten verfehlten es in schöner Regelmäßigkeit, die schnöselige französische Redensart zu widerlegen, derzufolge »Afrika an den Pyrenäen beginnt«. Die einzigen Ausländer, die Moscardó mobilisieren konnte, waren ein ziemlich mittelmäßiges Quartett aus der ebenfalls kriegsneutralen Schweiz.

Da es zwangsläufig an kommerzieller Unterstützung aus der Privatwirtschaft mangelte, sprang das Ministerium für Bildung und Freizeit praktisch als Sponsor des Rennens ein. In einem sonderbaren Versuch, eine gewisse Teamrivalität zu fördern – und auch, so nehme ich an, um die Franco nicht eben wohlgesonnenen Katalanen ins Boot zu holen – teilte das Ministerium die Spitzenfahrer in zwei Mannschaften auf, die die dominierenden Fußballvereine Barcelonas repräsentierten. Berrendero würde in den blau-weißen Farben von RCD Espanyol antreten, an der Seite von Fermín Trueba, dem jüngeren Bruder des Flohs und einem Freund von JB, sowie – zündet die blau-weiße Lunte! – Federico Ezquerra, dem verhasstesten aller Konkurrenten. Herausragend unter den Fahrern, die das weinrote Trikot des FC Barcelona trugen, war ein weiterer alter Rivale: Mariano Cañardo. Mit nur zweiunddreißig Startern ist die Vuelta 1941 die bis heute kleinste Grand Tour aller Zeiten. Die Organisatoren hofften, dies durch die schiere Unermesslichkeit der Strecke wettmachen zu können: Mit 4.442 Kilometern war und ist sie das längste Radrennen der spanischen Geschichte.

Und so versammelte sich also am Morgen des 12. Juni 1941 ein eher bescheidenes Peloton vor den Funktionären und Zuschauern, die sich vor dem Ministerium in der Calle de Alfonso XII eingefunden hatten. Wie aufs Stichwort wurde der rechte Arm zum faschistischen Gruß erhoben, und alle stimmten in die Hymne der Falangisten ein: »Cara al Sol« – »Gesicht zur Sonne«. Berrendero kannte den Text besser als jeder andere, denn er musste dieses Lied während seiner Lagerhaft zweimal täglich singen, wobei jede Textunsicherheit automatisch Prügel nach sich zog. Punkt acht Uhr morgens wurde die Startflagge gesenkt. Diese Aufgabe oblag dem neuen Präsidenten des spanischen Radsportverbands, General Uzquiano – ein natürlicher Karriereschritt für den ehemaligen stellvertretenden Stabschef Francos.

79 Jahre und drei Wochen später folge ich, durch den willkommenen Schatten der Platanen rollend, die die Calle de Alfonso XII säumen, ihren geisterhaften Spuren. Da es aufgrund der Pandemie keine Touristen gab und der samstägliche Verkehr durch den Lockdown dramatisch ausgedünnt war, fiel es mir nicht allzu schwer, mir die damalige Szenerie vorzustellen. Während ich die sechsspurigen Alleen hinunterrollte, war das lauteste Geräusch das Zirpen der Grillen, die sich in den gepflegten Gärten am Rande des Parks zu schaffen machten.

Zu Hause hatte ich viel Zeit damit verbracht, die Route der Vuelta von 1941 in Komoot einzupflegen, der auf Fahrräder spezialisierten Navigations-App meines Handys, wobei ich die Etappendetails aus Berrenderos Autobiografie und zeitgenössischen Sportberichten in den beeindruckend umfangreichen Online-Zeitungsarchiven Spaniens zusammentrug. Wie schade, dass meine hoffnungslos verkümmerten Spanischkenntnisse mich dazu gezwungen hatten, diese großartigen Quellen mit Hilfe des eigenwilligen automatischen Übersetzungswunders Google Lens zu konsultieren. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Falls nicht: Man startet die App, richtet die Kamera seines Mobiltelefons auf den Text, den man übersetzt haben möchte, und recht bald erscheint auf dem Display das, was die Software für die beste Übersetzung hält. Mal richtete ich mein Handy auf eine vergilbte Seite oder einen PC-Monitor und konnte verfolgen, wie sich vor meinen geweiteten Augen vollendete, schlüssige Offenbarungen formierten. Aber dann wieder wurden Läufer in Trompeten geworfen und Meisterholz wurde per Walnusskonferenz geliefert.

Das Rennen von 1941 begann mit einer fünfundvierzigminütigen, neutralisierten Parade durch das Stadtzentrum. Ich folgte ihr auf der breiten und anmutigen Gran Via. Während des Bürgerkriegs war diese Straße als »Haubitzenallee« bekannt gewesen, da sie auf die nationalistischen Artilleriestellungen ausgerichtet war, die von den mächtigen Hügeln im Westen auf Madrid herabblickten. Nach dem Ende des Krieges bis 1981 wurde die Gran Via in Avenida de José Antonio umbenannt, zu Ehren des Gründers des Falangismus und Komponisten des Liedes »Cara al Sol«, José Antonio Primo de Rivera. Spanien hat sehr lange gebraucht, um die zahlreichen Straßen und Plätze, die nach Franco und seinen Freunden benannt waren, umzubenennen. In der Nähe der portugiesischen Grenze hält sich noch immer eine Stadt namens Guadiana del Caudillo.

Dann ging es um Francos Arco de la Victoria herum, einen 1956 fertiggestellten, billigen Abklatsch des Arc de Triomphe. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch die Graffiti, mit denen der untere Teil des Bogens beschmiert war, und durch die Skateboarder, die sich durch die Bierflaschen und verstreuten Marmorbrocken schlängelten, die unter dem Bogen herumlagen. Der Arco de la Victoria ist wohl das krasseste noch erhaltene Symbol des Franco-Regimes, aber die Madrider Stadtverwaltung scheint der Meinung zu sein, dass es zu weit ginge, ihn abzureißen. Stattdessen haben sie sich für eine Art kontrollierten Verfall entschieden, indem sie die falangistischen Joch-und-Pfeile-Motive entfernen und alle identifizierenden Schilder abmontieren ließen. Ich fuhr im Freilauf neben einem Bus um den Bogen herum und fragte mich, ob der Fahrer oder seine Fahrgäste jemals darüber nachdachten, was dieses Bauwerk darstellte, und ob sie den Bogen überhaupt wahrnahmen. Wie ich herausfinden sollte, sind die Spanier sehr gut darin, unangenehme Geschichte in aller Öffentlichkeit zu verstecken.

Der Arco war noch nicht gebaut, als das Peloton 1941 hier vorbeikam, aber die Nachwirkungen des Sieges, an den er ursprünglich erinnern sollte, waren überall zu sehen. Den Bericht von El Mundo Deportivo über die erste Etappe begleitete ein außergewöhnliches Foto, auf dem die Fahrer zu sehen sind, wie sie an den Trümmern von Gebäuden von offenkundig institutionellem Charakter vorbeifahren. Es ist mit der Bildunterschrift versehen: »Die Vuelta passiert die glorreichen Ruinen der Ciudad Universitaria.« Im November 1936, als die Nationalisten nur dreihundert Meter vom Zentrum Madrids entfernt waren, tobte auf dem weitläufigen Campus eine heftige und surreale Schlacht. Zeitweise verlief die Frontlinie mitten durch Labors und Bibliotheken. Maschinengewehrnester wurden aus Enzyklopädien gebaut und Bomben in Aufzügen hinaufgeschickt. Fast jedes Gebäude wurde bis zur Unkenntlichkeit beschossen: Der Historiker Antony Beevor nannte es »einen Vorgeschmack auf Stalingrad«. Nachdem die Kämpfe zum Stillstand gekommen waren, verschanzten sich beide Seiten zwei Jahre lang und hinterließen Schützengräben und Bunker, die noch heute am nördlichen Ende der Ciudad Universitaria zu sehen sind.2 Zum ersten Mal, aber beileibe nicht zum letzten Mal, wurde mir bewusst, dass die Vuelta 1941 zwar in erster Linie dazu diente, Spanien zusammenzuführen, die Strecke aber auch mit Bedacht so geplant war, um das Land daran zu erinnern, wer den Krieg gewonnen hatte, indem man es den Verlierern unter die Nase rieb. Die erste Etappe führte die Carretera de La Coruña hinauf, die Route von Francos erstem Angriff auf die Hauptstadt, eine Schnellstraße, deren letztes Stück in den Vororten noch heute den Namen Avenida del Víctor trägt, Allee des Sieges. Und die Etappe endete in Salamanca, dem militärischen Hauptquartier Francos während des gesamten Krieges.

Streng genommen war mir das alles nicht bewusst, zumindest nicht auf kohärente Weise. In dieser Anfangsphase konzentrierte ich mich eher darauf, mich mit der absurden Hitze, dem überwältigenden Ausmaß meines Vorhabens und vor allem mit meinem neuen, alten Fahrrad zurechtzufinden. Das La Berrendero, das Gerardo zufolge 1975 aus JBs Laden gerollt war, war seinerzeit eine Traummaschine gewesen, ein Fahrrad, nach dem mein jugendliches Ich gelüstet hätte. Es war mit einer kompletten »Nuovo Gran Sport«-Gruppe von Campagnolo ausgestattet: Schaltung, Bremsen, Pedale, Naben, Sattelstütze, einfach alles. Nicht ganz das Prunkstück der Serie, die »Nuovo Record«, mit der Eddy Merckx fünf Tour-de-France-Siege errang, aber nahe genug dran. Das Rad hatte schlanke Mavic-Felgen, auf die Javier ein Paar schmale Mavic-Reifen mit Retro-Profil gezogen hatte. Und, was für jemanden, der sich als Teenager vergeblich nach einem Rad mit dem begehrten grün-goldenen Aufkleber auf dem Unterrohr gesehnt hatte, vielleicht am aufregendsten war: Es hatte einen schlanken Rahmen aus Reynolds-531-Stahlrohren.

Aber tragischerweise, und daran vermochte auch mein atemberaubend frisches und gutes Aussehen nichts zu ändern, waren nun mal leider vierzig Jahre vergangen, seit ich diese eitle Sehnsucht verspürt habe. Ja, das La Berrendero war eine intergalaktische Verbesserung gegenüber dem hundertjährigen Holzfelgenrad, mit dem ich auf den Spuren des Giro von 1914 durch Italien gefahren war, und auch gegenüber dem ostdeutschen Klapprad, das mich den kompletten Eisernen Vorhang entlanggeführt hatte. Aber es war immer noch ein extrem altes Fahrrad. Fahrräder waren in den letzten vierzig Jahren sehr viel besser geworden, ich hingegen nicht. Noch ehe ich die Calle de Alfonso XII hinunterfuhr, war ich bereits glitschig vom Schweiß der Anstrengung und des Schreckens: Die hügelige Anfahrt von Biketown hierher hatte mich bereits mit Nachdruck belehrt, dass ein Rennrad aus den 1970er Jahren mit vielen Taschen daran und einem alten Mann darauf nicht gerne bergauf oder bergab fuhr.