10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

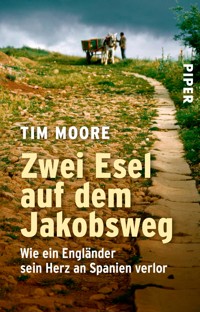

Was passiert, wenn ein Engländer, ausgestattet mit einer großen Portion britischen Humors, sein Herz und die Zügel in die Hand nimmt und sich mit einem französischen Esel auf heiliges spanisches Terrain begibt? Genau, der Esel ist störrisch, der Weg nach Santiago de Compostela lang, und Tim Moore findet in seinem Pilgerführer aus dem 12. Jahrhundert auch nicht immer die passenden Tipps. Dafür findet er etwas anderes: den Weg in sein eigenes Herz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Shinto

Übersetzung aus dem Englischen von Theda Krohm-Linke

ISBN 978-3-492-95317-7

Oktober 2016

© 2004 Tim Moore

Titel der englischen Originalausgabe:

»Spanish Steps. One Man and his Ass on the Pilgrim Way to Santiago«, Jonathan Cape, London 2004

Deutschsprachige Ausgabe:

© Covadonga Verlag, Bielefeld, übersetzt von Olaf Bentkämper 2005

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: Adam Woolfitt/Corbis

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Prolog

Zum ersten Mal hörte ich auf einem kleinen Boot in Norwegen davon. »Ich mache jetzt den Camino de Santiago«, verkündete Per, und einen Augenblick lang erwartete ich, dass er in seinen Bootsschuhen einen sinnlichen Einmann-Tango aufs Parkett der Kombüse legen würde. Der Augenblick dauerte zum Glück nicht allzu lange an, zumal Per ein kahlköpfiger, präziser Sprachlehrer ist, der mir dann erklärte, der Camino sei ein Weg in Spanien – beziehungsweise quer durch Spanien – mit einer ganz besonderen historischen und religiösen Tradition, ein … ein …

»Ein Pilgerweg?«

»Ja, genau«, erwiderte Per. Ein Pilgerweg. Nächstes Jahr im Sommer. Verträumt blickte er durch das Bullauge neben meiner Schulter und nickte zum Horizont, der auf und nieder schaukelte.

Ich war froh darüber, dass wir gerade mit einer Gruppe fröhlich Geschiedener während eines Tagesausflugs einen sonnigen Fjord entlangtuckerten und ich nicht allein mit ihm auf einem riesigen, wilden Ozean schwamm. Die Pilger, die ich aus Kirchenliedern und Monty-Python-Filmen kannte, trugen schmutzverkrustete Kapuzenumhänge und härene Hemden. Sie rutschten auf blutigen bloßen Knien über ganze Kontinente, ernährten sich von Steckrüben und religiösem Eifer, bis sie jenen fernen Schrein erreichten, der den Büßern, die ihre aufgesprungenen Lippen auf die verschrumpelte Gallenblase des heiligen Pankratius drückte, göttliche Erlösung versprach.

Verstohlen warf ich einen Blick auf Per und sah ihn schon vor mir: im verfilzten, schmutzstarrenden Umhang, lateinische Psalmen skandierend und sich geißelnd. Die Augen loderten vor fundamentalistischer Glut; seine zu Klauen deformierten Hände warteten nur auf den Ungläubigen, dessen Kopf sie durch ein viel zu kleines Bullauge drücken konnten. Auch meinte ich, die ersten Akkorde von John Bunyans To Be a Pilgrim zu hören, ein Kirchenlied, das wir im Schulgottesdienst gesungen hatten und das geradezu bebte vor alttestamentarischem Zorn und der Furcht vor dem Jüngsten Gericht.

Das war Christentum in Reinkultur, ein bisschen unangebracht im dritten Jahrtausend. Auf der Fähre nach Hause dachte ich darüber nach, dass in England der Kirchgang höchstens noch als exzentrisches, harmloses Hobby galt, so wie das Scheren von Pudeln oder die Vorliebe meines Vaters für »It’s a Long Way to Tipperary«, gespielt von der Blaskapelle der Roten Armee. Das Wort Pilger assoziieren die meisten Menschen mit der Mayflower oder höchstens noch mit einer bestimmten Käsesorte – aber mit fußlahmen Fanatikern? Heutzutage doch nicht mehr, jedenfalls nicht in Europa. Das haben wir doch alles hinter uns. Ebenso gut hätte Per mir erzählen können, dass er seinen Beruf als Lehrer aufgebe und sich zum Küfer umschulen lasse. Und doch hatte er sein Samenkorn auf meinen steinigen Boden geworfen – wenn wir uns das nächste Mal sehen, muss ich ein ernstes Wort mit ihm reden –, und da lag es nun und keimte.

Meine Frau Birna und ich reisten, ließen uns nieder und kauften ein Haus. Und dann kam eines Jahres zu Weihnachten eine Karte von Per – er hatte eine neue Frau kennengelernt, war Leiter der Sprachenabteilung geworden, und ausgelöst worden waren die Veränderungen durch seine Erfahrungen und Empfindungen auf dem Pilgerpfad nach Santiago. Na, schön für ihn. Sein Leben war ziemlich chaotisch verlaufen, und der nette lange Spaziergang nach Spanien hatte ihm geholfen, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Erfreulicherweise war bei mir alles in Ordnung. Aber dann bekamen wir ein Kind, aus dem einen Kind wurden Kinder, und auf einmal war gar nichts mehr in Ordnung.

Als ich auf die vierzig zuging – beziehungsweise ziemlich brutal dorthin gezerrt wurde –, überfiel mich ab und zu die übliche Angst. Es war zwar vielleicht keine mächtige, existenzielle Lebenskrise, aber ich hatte das dumpfe Gefühl, dass meiner Seele ein wenig Ausgleich nicht schaden könne. Mit einer Einkaufstüte von Boots auf dem Schoß saß ich in der U-Bahn und grübelte darüber nach, wie sich der Boots-Slogan Ideen zum Leben auf mein eigenes Leben anwenden ließ. Warum fand persönliches Wachstum auf einmal nur noch in Spam-Mails für Viagra statt?

Die Verantwortung für drei Kinder verschärfte die Sorgen, die ich mir um mein ärmliches spirituelles Vermächtnis machte, und der Spiegel, den ich mir vorhielt, machte mir in aller Deutlichkeit klar, dass ich meine immateriellen Angelegenheiten für die nächste Generation wirklich in Ordnung bringen sollte. Mit mitfühlendem Verständnis las ich ein Interview, in dem Bob Geldof beschrieb, wann für ihn der Punkt gekommen war, seine Werte neu zu definieren: Erschrocken hatte er zugehört, wie eine seiner Töchter zwei Freundinnen bat, ihre Tassen bitte nicht in dieses Fach der Geschirrspülmaschine zu stellen, da ihr Dad ein ganz besonderes System zum Einräumen habe. Ist das wirklich alles, was ich meinen Kindern beigebracht habe?, fragte er sich gequält. Wie man die blöde Geschirrspülmaschine einräumt?

Und damit beschreibt Geldof eine Disziplin, in der mir niemand das Wasser reichen kann. Sorgt Bob etwa auch dafür, dass alle Kugelschreiber in der Dose am Telefon korrekt mit der Spitze nach unten stehen? Zwingt er nach einer langen Reise seine Kinder ebenfalls dazu, den Abfall aus dem Fußraum des Autos einzusammeln? Ist der verderbliche Inhalt seines Kühlschranks auch von oben nach unten nach Verfallsdatum geordnet – ach, lassen wir das besser!

Die Pilger im Mittelalter pilgerten, weil sie glaubten. Aber ich als ausgemachter Zyniker – woran glaubte ich eigentlich? Wir hatten zwar unseren ältesten Sohn Christian (na ja, auf Isländisch) genannt, aber meine Bibelkenntnisse beschränkten sich auf das Vaterunser und Das Omen. Und religiösen Eifer legte ich bestenfalls metaphorisch an den Tag, da ich sehr auf die Präzision der Messgeräte innerhalb und außerhalb meines Hauses bedacht bin. Ich will mich ja nicht rühmen, aber selbst die Uhr auf dem Kaminsims geht absolut genau, und im Schlafzimmer habe ich die Außentemperatur in großen roten Leuchtzahlen an die Wand projiziert.

Einundsechzig Prozent der Amerikaner vertreten die Auffassung »Das Leben hat nur deshalb einen Sinn, weil es Gott gibt«. In England bekämen Sie eine solche Prozentzahl höchstens zusammen, wenn Sie »Gott« durch »Alkoholgärung« ersetzen würden. Vielleicht ist ja religiöser Glaube als Massenphänomen im einundzwanzigsten Jahrhundert in Europa abgelöst worden durch empirisches Wissen. Und trotzdem wäre es vielleicht ganz schön, ein bisschen mehr … Tiefe ins Leben zu bringen, ohne dadurch gleich zum Anhänger von Hare Krishna oder L. Ron Hubbard zu werden.

Pers Saatkorn war aufgegangen, aber damit das zarte Pflänzchen durch den harten Boden der Trägheit stoßen und sich majestätisch erheben konnte, bedurfte es zweier Zeitungsartikel. Der erste war eine Umfrage in USA Today, bei der Santiago als Nummer sechs unter den zehn »wundervollen Orten« aufgeführt wurde, »an denen sich Ihre Seele verjüngt«. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich den zweiten Artikel gelesen habe, aber unter den preiswertesten Reisen der Welt wurde der Camino aufgeführt, die Pilgerreise durch Nordwestspanien.

Ich ließ Santiago unauffällig ins Gespräch einfließen, prüfte sozusagen das heilige Wasser und entdeckte, dass das Thema wesentlich populärer war, als ich erwartet hatte. Beinahe jeder kannte jemanden, der den Camino schon gegangen war. Häufig war es der Yogalehrer, aber nicht immer. Der Typ, der das Haus meiner Eltern angestrichen hatte, war nach Santiago gepilgert, um über seine Scheidung hinwegzukommen. Auf dem Weg dorthin hatte er ein junges französisches Mädchen kennengelernt, das jetzt seine Frau war. Eine Freundin von uns, Nicky Chambers, war vor sechs Jahren im Sommer mit dem Fahrrad dorthin gefahren, begleitet von einem unkonventionellen Knaben, der dreimal so alt war wie sie. Sie hatte »etwas Spirituelles« gesucht, und als sie im Pilgerschlafsaal über einer Kirche von einem Chor in den Schlaf gesungen worden war, hatte sie es gefunden. »Ich hatte das Gefühl, ich sei gestorben und im Himmel«, erzählte sie mir kichernd am Telefon. Trotz ihres Heiterkeitsausbruchs war ich beeindruckt.

Das gemeinsame Motiv hinter diesen Kreuzzügen war die Suche nach etwas, das über die touristische Routine hinausging, nach einem Gegenmittel zum sinnleeren Konsumieren der Reisen heutzutage. Ein Ausflug auf eine moralische Hochebene – die Aussicht dort oben soll hervorragend sein. Außerdem klang »Pilgerreise« wesentlich anspruchsvoller als »Auszeit« oder »Rückzug«, obwohl es sich in Wirklichkeit doch nur um einen sehr langen Urlaub handelte. Hinzu kam, dass sich seit meiner letzten Fahrradtour quer durch Frankreich meine körperliche Ertüchtigung darauf beschränkte, den schweren Le-Creuset-Schmortopf auf das Regal über dem Kühlschrank zu hieven. Sportliche Betätigung war längst überfällig, und in diesem Fall hätte sie sogar einen spirituellen Nutzeffekt.

Vor meinem geistigen Auge nahm eine strukturierte Argumentation Gestalt an, die mir gefiel. Eine Reise, frei von jener leeren Dekadenz, welche die meisten Auslandsreisen prägt, die aber wegen der historischen Glaubwürdigkeit den Genuss von Alkohol vorsah. Urlaub, der kein Urlaub war, obwohl er mich nach Spanien führte. Eine transzendente Entdeckungsreise, die darüber hinaus ein gewisses Maß an Körperertüchtigung verlangte und deren innewohnende Askese alle Vorzüge der Sparsamkeit hatte. Die zeitgenössische Wiederbelebung eines mittelalterlichen Abenteuers, aber zum Preis von 1350.

Eins

Von Saint-Jean-Pied-de-Port auf der französischen Seite der Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela an der Nordwestküste Galiciens in Spanien sind es rund achthundert Kilometer. Bis etwa zum letzten Viertel des vergangenen Jahrtausends legten Abermillionen von Menschen diese Strecke zurück, zum Teil, um sich die Beine in einer der reizvollsten Landschaften Europas zu vertreten, zum Teil, damit ihnen ihre Sünden vergeben wurden und sie sich ein schönes Leben nach dem Tod sicherten. Ihr Ziel war die Kathedrale, in der die sterblichen Überreste des Apostels Jakob ruhten, des heiligen Schutzpatrons von Spanien.

Jakob, der vierte Apostel Jesu, bot sich eher weniger für einen tausendjährigen Personenkult an: Er war so aufbrausend, dass die anderen Fischer ihn und seinen ähnlich unbeherrschten Bruder Johannes »Söhne des Donners« nannten. Außerdem war er so stur und anmaßend, dass er wahrhaftig verlangte, im Paradies zur Rechten von Gottes Sohn zu sitzen. Als er von seinem Herrn als Missionar nach Westen geschickt wurde, erwiesen sich diese Charaktereigenschaften als ungünstig, und als Jakob in der linken Spitze des Römischen Reichs, in Nordwestspanien, angekommen war, hatte er nicht mehr als gerade sieben Jünger um sich versammelt. Sein freches Mundwerk gereichte ihm auch nach seiner Rückkehr ins Heilige Land nicht zum Vorteil: Anno Domini 44 wurde er als erster Apostel auf Befehl von Herodes Agrippa geköpft.

Aber ein Märtyrer ist ein Märtyrer, und so schmuggelte man Jakobs Leiche aus Jerusalem hinaus und brachte sie per Schiff nach Galicien, dem Endpunkt seines erfolglosen prophetischen Kreuzzugs. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese Reise auf einem unbemannten Boot aus massivem Marmor stattfand, ahnen Sie vielleicht, dass wir uns jetzt vom Festland der Fakten vorsichtig auf die wogende See der Mythen und Legenden begeben.

Als Jakobs solides Leichengefährt am Strand angespült wird – einem Strand, übersät von Muscheln, die das Symbol des heiligen Jakob werden sollen –, erwartet ihn schon das göttlich vorgewarnte Heer der Jünger, möglicherweise alle sieben. Sie betten seine Leiche sofort in einen großen Steinsarkophag, der dann von einem Ochsengespann zu einem Hügel gezogen wird. Dieser interessiert uns hier nur insofern, als er vierzig Kilometer von der Küste entfernt liegt – eine wahre Ochsentour.

Trotz dieser faszinierenden Geschichte gerät Jakobs letzte Ruhestätte rasch in Vergessenheit, und zwar so vollständig, dass es siebenhundertfünfzig Jahre dauert, bis sie wiedergefunden wird. Mittlerweile sind die Römer den Westgoten gewichen, die ihrerseits die spanischen Zügel in die Hände der Mauren gelegt haben. Die versetzen Europa durch ihr rasches Vordringen in Angst und Schrecken: zu Anfang des achten Jahrhunderts wird Spanien fast vollständig von den Muslimen beherrscht. Allerdings nur fast, denn in ihrer Ungeduld, nach Frankreich zu gelangen, haben sie ein paar christliche Ansiedlungen in den nördlichen Bergen übersehen. Man könnte Parallelen zum gallischen Dorf von Asterix ziehen, das die Römer auch nie einnehmen konnten, und läge damit gar nicht so falsch.

Die kampfbereiten christlichen Guerillas formieren sich nämlich, unterstützt von Karl dem Großen, der die Pyrenäen überquert, um die maurischen Heiden nach Afrika zurückzudrängen. Es erweist sich jedoch als schwierig, eine einheitliche Front in Nordspanien, dem Brückenkopf für die Rückeroberung durch die Christen, zu bilden. Man benötigt dringend etwas oder jemanden, um die verschiedenen antiislamischen Bewegungen zu einigen und den gerechten Zorn der christlichen Welt zu schüren. Wenn wir doch nur … Was ist los, du alter Eremit? Du hast Sterne über einer Höhle in den Hügeln funkeln sehen? Du bist hineingegangen und hast diese Knochen ausgegraben? Hier, Bischof Theodomir, lass das Skelett mal überprüfen! Tatsächlich? Na, das ist doch ein Ergebnis. Und die anderen beiden? Hey, Leute: Wir haben gerade Santiago gefunden. Und die anderen Skelette sind wahrscheinlich seine Jünger.

Es erinnert alles ein bisschen an Das Leben des Brian. Wie durch Zufall fügen sich die einzelnen Teile zum Gesamtbild. Campus stellae, das Sternenfeld, aus dem sich letztendlich der Name ergab: Santiago de Compostela. Die Knochen des heiligen Jakob, eines echten Apostels, gehören zu den wertvollsten Reliquien des Christentums – und hinzu kommt noch, dass der demütige Pilger Jakob, der Urvater aller Pilger auf dem Jakobsweg, der Legende nach zugleich auch Santiago Matamoros ist, Jakob der Maurentöter. Man erblickte den heiligen Jakob regelmäßig am Himmel auf seinem weißen Schlachtross, wenn die Heiden mal wieder in die Flucht geschlagen wurden – nicht weniger als sechzigtausend Tote werden ihm in der (wahrscheinlich fiktiven) Schlacht von Clavijo im Jahr 844 zugeschrieben. Er war also einerseits das Maskottchen für die harmoniesüchtigen Christen, die ihren Nächsten lieben wollten, und ein unersättlicher Psychopath für die, die sie lieber enthauptet sahen.

Diese Bandbreite an Fans machte Santiago de Compostela zu einer der beliebtesten christlichen Pilgerstätten. Der damalige König Alfonso ließ an der Stelle eine Kirche und ein Kloster erbauen, um die eine Stadt herumwuchs. Die ersten Pilger werden Ende des neunten Jahrhunderts erwähnt, und Mitte des zehnten Jahrhunderts erfreute sich der Camino de Santiago bereits großer Beliebtheit. Als im zwölften Jahrhundert der christliche Fundamentalismus auf dem Höhepunkt und die Kreuzzüge in vollem Gang waren, kamen jedes Jahr schätzungsweise zwischen zweihundertfünfzigtausend und einer Million Pilger nach Santiago. In einem Heiligen Jahr, wenn der Jakobstag, der 25. Juli, auf einen Sonntag fiel, waren es sogar noch mehr. (Nach päpstlichem Erlass erhielten Pilger in einem Heiligen Jahr vollständigen Ablass für alle Sünden. Und mit dem Pilger-Hattrick – Santiago, Rom, Jerusalem – konnte man so viele Sündenmeilen sammeln, dass man für die Zukunft sogar Missetaten gut hatte.)

Zu einer Zeit, als es in Europa noch weniger als fünfundsechzig Millionen Einwohner gab und die durchschnittliche Lebenserwartung bei fünfunddreißig Jahren lag, ergeben sich faszinierende demografische Folgerungen: Nach einer Berechnung (ja, zugegeben, es ist meine eigene) stattete zwischen einem Fünftel und einem Drittel der mittelalterlichen Bevölkerung irgendwann einmal dem heiligen Jakob einen persönlichen Besuch ab. Als der Camino zum ersten europäischen Kulturweg erklärt wurde, stellte der Europarat fest: »Die Pilgerreise nach Compostela wird als die größte Massenbewegung des Mittelalters angesehen.«

Als Google meine Neugier geweckt hatte, wandte ich mich der Fachliteratur zu. Am Anfang hatte ich noch das Monty-Python-Bild von Pilgern als willenlosen, masochistischen Fanatikern im Kopf, zumal es schwierig war, ihre Motive auf einen Nenner zu bringen, wenn man einmal davon absieht, dass sie alle der Hölle entkommen wollten. Die Kranken – die an grässlichen mittelalterlichen Gebrechen litten – wurden von der Hoffnung auf wundersame Heilung angezogen, ebenso wie die Umnachteten. Thomas Becket zum Beispiel empfahl die Pilgerreise einer Frau, die fürchtete, vom Satan besessen zu sein. Die Neugierigen kamen, um etwas zu lernen und um Abenteuer zu erleben. Die Bösen kamen, um das einladend hilflose Heer der Touristen zu berauben, entweder gewaltsam oder arglistig; und wenn sie erwischt wurden, kamen sie erneut, da man Verbrechern anstelle einer weniger reizvollen Bestrafung die Möglichkeit bot, nach Santiago zu pilgern. (Gewöhnlich wurden sie aufgeknüpft, und ihr Kadaver verrottete an der Straße – im Mittelalter blieb einem der Galgen nur erspart, wenn man ein weniger offensichtliches Verbrechen begangen hatte, wie zum Beispiel eine Ehebrecherin aus Surrey, die 1325 vor die Wahl gestellt wurde, entweder nach Santiago zu pilgern oder »sechsmal mit Ruten um verschiedene Kirchen geprügelt zu werden«.)

Manche Pilger wurden von ihrem Dorf geschickt, um bei Pestilenz oder Hungersnot die Rettung des Himmels zu erflehen, oder sie mussten als Vertretung für ihre faulen Herren die Wanderschaft antreten. Der Sündenerlass galt nämlich für den Namen, der auf der Compostela stand, dem Zertifikat, das am Ende der Reise ausgestellt wurde. In Santiago trafen sich die Guten, die Bösen und die Gemeinen.

Und sie kamen aus den entlegensten Ecken der bekannten Welt. Gottesfürchtige, verwegene Pilger machten sich nicht nur aus Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland auf den Weg, sondern sie kamen auch aus Griechenland, Polen und Ungarn. Einer der frühesten Berichte erzählt von der Pilgerreise eines Wikingers im Jahr 970. Ein armenischer Eremit berichtete 983 von seinem Besuch in Compostela. Aus den Trampelpfaden wurden Hauptstraßen, die sich von Nordeuropa durch Westfrankreich an Saint-Jean-Pied-de-Port vorbei über die Pyrenäen erstreckten; nach und nach kamen andere Wege vom Mittelmeer her hinzu, und so zog sich der Camino Frances, der französische Weg, immer weiter nach Westen, auf den Spuren der Römer.

Und alle Pilger hinterließen eine Fährte aus Gold, wenn sie in den Gasthöfen übernachteten und aßen, wenn sie die Messe besuchten und eine Münze auf den Kollektenteller legten. Auch bekannte Persönlichkeiten, von Franz von Assisi bis hin zu El Cid, pilgerten nach Santiago, und vor allem Monarchen kamen so reichlich, dass der Weg bald als Camino Real, königlicher Weg, bezeichnet wurde. Prinz Sigurd von Norwegen, Ludwig IX. von Frankreich, Ferdinand und Isabella von Spanien, sie alle wollten den Kampf gegen den Antikatholizismus unterstützen. (Edward I. von England schickte allerdings einen Vertreter, und Heinrich II. hatte zwar dem Papst geschworen, dem heiligen Jakob höchstpersönlich seine Aufwartung zu machen, begnügte sich dann aber mit der kürzeren, weniger beschwerlichen Pilgerreise nach Canterbury.) Santiago de Compostela jedenfalls blühte und gedieh. In zahlreichen Gasthöfen und Tavernen wurde für das leibliche Wohl der Pilger gesorgt, und die Goldschmiede sorgten mit edelsteinbesetzten Schreinen für die spirituellen Bedürfnisse von Königen und ihrem reichen Gefolge. Befestigte Klöster und Kirchen boten Zuflucht vor den Mauren, und auch auf Burgen und Schlössern war Schutz zu finden.

997 nahmen die Mauren Santiago ein, zerstörten die Kirche und stahlen die heiligen Glocken. Sie wurden als Olivenölbehälter in Córdoba missbraucht, bis die Christen sie zweihundertvierzig Jahre später zurückeroberten. Im zwölften Jahrhundert allerdings war der nördliche Weg nach Compostela weitgehend sicher vor heidnischen Überfällen und wurde nun auch als Handelsstraße genutzt. Die Woll- und Kornhändler von Navarra und Kastilien konnten ihre Produkte in Ruhe exportieren, und als sie immer reicher wurden, errichteten sie voller Dankbarkeit Kathedralen.

Mit dem Zurückweichen der maurischen Bedrohung jedoch verrohten die Sitten, und das rüpelhafte Benehmen der Pilger hatte nichts mehr mit dem ursprünglichen religiösen Anspruch des Jakobswegs gemein. Statt frommer Wanderer waren immer mehr geldgierige Touristen unterwegs. In der Kathedrale brachen regelmäßig Raufereien aus, der Papst musste eingreifen, um den Verkauf »gefälschter« Jakobsmuscheln und anderer dubioser Souvenirs auf dem Platz vor der Kirche zu verbieten, und an der Strecke ließen sich immer mehr Bettler und Quacksalber nieder. Wegen der zunehmenden Zahl von Taschendieben, falschen Priestern und leichten Mädchen verbot Ludwig XIV. seinen Untertanen, nach Santiago zu pilgern. »Du gehst als Pilger und kommst als Hure zurück«, hieß es in einer Redensart der damaligen Zeit. Das goldene Zeitalter neigte sich dem Ende zu.

Zum ersten Mal dachten die europäischen Christen das Undenkbare, und sie schrieben es sogar auf. »Es gibt weder Haar noch Knochen vom heiligen Jakob im spanischen Compostell«, berichtete der britische Reisende Andrew Borde im sechzehnten Jahrhundert – und dabei war er als Pilger unterwegs. Die Reformation und das daraus erwachsende Protestantentum in weiten Teilen Nordeuropas reduzierten schließlich den Pilgerstrom auf Franzosen und Italiener. Im achtzehnten Jahrhundert trugen Aufklärung und Wissenschaft dazu bei, dass der stetige Strom zu einem Tröpfeln wurde, und 1835 brach die Infrastruktur entlang des Jakobswegs völlig zusammen, als nämlich der spanische Staat sich den gesamten Besitz der großen religiösen Orden unter den Nagel riss und verkaufte.

Und wieder einmal verlor sich die Spur der Knochen von Santiago. 1884 tauchten unter dem Fußboden der Kathedrale drei Skelette auf, aber selbst als der Papst daraufhin hastig bestätigte, es handle sich um die Knochen des heiligen Jakob und seiner beiden Jünger, hörte niemand richtig zu. Auf dem heiligen Weg wurde es still, und die Natur eroberte ihn zurück: Wer in den Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts die Pilgerreise nach Santiago de Compostela antreten wollte, brauchte ein Zelt, einen Kompass und eine Machete. Eine Amerikanerin, die 1982 von Saint-Jean nach Santiago wanderte, verlief sich ständig in dunklen Wäldern, ohne jemals einer Menschenseele zu begegnen.

In einem anderen Land wäre vielleicht die ganze Angelegenheit völlig in Vergessenheit geraten, nicht aber in Spanien, wo man sich in Gottes Namen auch heute noch mit Tomaten bewirft, die Jungen Santiago tauft und die Mädchen Camino. Das von König Ferdinand und Königin Isabella erbaute Hostal de Los Reyos Católicos am Platz vor der Kathedrale ist zwar längst zu einem Luxushotel umgebaut worden, in dem Julio Iglesias besonders gern absteigt, aber das Management dort erfüllt immer noch seine traditionelle Pflicht. Wenn Sie in Ihren schmutzigen Wanderklamotten mit einer Compostela in der Hand an der prächtigen Rezeption auftauchen, dann bekommen Sie drei Tage lang eine kostenlose Mahlzeit. Ich schmeckte sie bereits auf der Zunge.

Zwei

So wie die Bruderschaft des heiligen Jakob nach einer sinistren Freimaurersekte klingt, denkt man bei ihrem Pilger-Workshop automatisch an Zwangsarbeit in einer unbelüfteten, mit Torf befeuerten Gießerei. Deshalb war es für mich beinahe eine Enttäuschung, als ich an einem Samstagmorgen Anfang März in einen Gemeindesaal im Süden Londons kam und auf lauter relativ normal aussehende Leute in Steppwesten traf, die Nescafé aus Plastikbechern tranken.

Ein paar scharfsinnig dreinblickende, zerzauste Akademiker, vier unerschrockene Emanzen, zwei oder drei Eigenbrötler, die sich Notizen machten, und jede Menge Fleecejacken. Da ich bei Weitem der jüngste der Anwesenden war, schloss ich daraus, dass Pilgerreisen ein Zeitvertreib für Senioren waren. Der typische mittelalterliche Pilger war kein König oder Bischof, sondern ein Leibeigener, ein Mann, der erst dann nach Santiago pilgern durfte, wenn sein Herr sein produktives Leben als beendet betrachtete. Damals wird das so ungefähr mit fünfundvierzig Jahren gewesen sein. Seitdem haben wir das Rentenalter zwar ein wenig angehoben, aber fast alle um mich herum waren noch Lohnsklaven, denen verspätet die Freiheit gewährt worden war. Wie auf ein Stichwort hin stand ein Graubart im karierten Hemd auf, der gerade erst von Canterbury nach Santiago gewandert war (zustimmendes Gemurmel: »Hmm, so muss man es machen!«), und begrüßte die anwesenden Möchtegernpilger.

»Hartherzigkeit und Selbstsucht«, sagte er und blickte uns mit leuchtenden Augen an. »Das sind die Steine, die Sie in Santiago zurücklassen müssen.«

Na, das kam der Sache schon näher, auch wenn es mir ein wenig schwerfiel, diese herzhaft nickenden Menschen mit der spirituellen Wiederauferstehung des Jakobswegs in Verbindung zu bringen – von 2500 im Jahr 1986 waren die Pilgerzahlen im Heiligen Jahr 1999 auf 154 000 angestiegen. Man konnte sich zwar vorstellen, dass sie sich freiwillig melden würden, um in einem refugio Stromleitungen zu verlegen oder gelbe Pfeile auf Wände und Asphalt zu malen, damit die Pilger auf dem rechten Weg blieben.

Aber hätte der kleine bärtige Typ rechts neben mir einer kalifornischen Anthropologin anvertraut, dass er auf dem Weg nach Santiago jeden Morgen mit einer gewaltigen Erektion aufgewacht war? Oder hätte die Bibliothekarin in Strickjacke links neben mir ihr anvertraut, dass das Glockengeläut auf ihrer Pilgerreise ihr während der Wallfahrt lustvolle Orgasmen beschert hatte? Beinahe konnte man sich vorstellen, dass der Mann, der gerade redete, die gesamte Strecke ohne feste Nahrung hinter sich gebracht hatte, so wie vier Jahre zuvor ein deutscher Zahnarzt, von dem ich gelesen hatte, aber eben nur beinahe.

Um herauszubekommen, warum der Camino erneut so populär geworden war, musste ich zu seinen Anfängen zurückgehen, also sogar noch in die Zeit vor dem heiligen Jakob. Anfangs hatte ich noch angenommen, religiöser Glaube sei eine Ausprägung wahnsinniger Selbsttäuschung, aber bald schon stieß ich auf zahlreiche andere Formen. In Shirley MacLaines Buch über ihren Marsch von Saint-Jean nach Santiago zum Beispiel wird der heilige Jakob nur zweimal erwähnt, auf Seite fünf und fünf Seiten vor dem Schluss. Für Shirley, und nicht nur für sie, gehen die Wurzeln der Pilgerfahrt tiefer, der Weg ist mindestens so alt wie die Kelten und liegt an energetischen Linien, direkt unter der Milchstraße, und er endet auch nicht in Santiago, sondern weiter westlich, an der Küste bei Finisterre.

Finis terrae, das Ende der Welt – keltische Kartografen hatten berechnet, dass dieses Vorgebirge den linken Rand der bekannten Welt bildete (wir wollen ihnen keinen Vorwurf daraus machen, dass sie die viel westlicher gelegene Spitze Irlands übersehen haben, aber es hätte ihren gälischen Verwandten einen weiten Weg erspart). Die Kelten verehrten die Sonne, und da liegt es natürlich nahe, den Camino als schnurgerade Strecke zum schönsten aller Sonnenuntergänge zu betrachten.

Shirley, sicherlich die bekannteste unter den Zehntausenden von Amerikanern, die die Pilgerreise angetreten haben, ging den Camino, um – und hier zitiere ich – die zerstörerische Auflösung unserer Seelen zu verstehen. »Ich kam zu der Überzeugung, dass die Oberfläche der Erde Materie und Form ist, durch die eine höhere elektromagnetische spirituelle Energie fließt«, lesen wir ganz am Anfang ihres Buches. Später stoßen wir auf Highlights wie »Ich beschloss, dass mein Stab männlich war«, »Im Sternzeichen Stier Geborene wandern gerne mit Gewichten an den Füßen« und »War das Leben mein Gorilla?«. Die meiste Zeit wird Shirley von einem Engel begleitet, der nach Vanille riecht, sie enthüllt, dass der ermordete schwedische Premierminister Olof Palme eine Reinkarnation von Karl dem Großen war, und beschreibt ausführlich – auf über der Hälfte des 320 Seiten starken Buches – ihre eigene Geburt in einem Tank mit goldener Flüssigkeit, die zu einem unbekannten Zeitpunkt in der kosmischen Geschichte im inzwischen untergegangenen Reich Lemuria stattfand (wo die Temperatur nie unter elf Grad sinkt und sich bunte elektromagnetische Eidechsen den Himmel mit außerirdischen Kristalltransportern teilen).

Shirleys Buch ist so durchgeknallt, dass sie bestimmt in die Psychiatrie eingeliefert worden wäre, wäre sie keine Hollywoodlegende, aber es hat zahllose Pilger inspiriert, und ich glaube auch den Grund dafür zu kennen. So wie ich jeden gläubigen Christen, dem ich begegnete, für seinen unerschütterlichen Glauben an das Paradies beneidete, so beneidete ich in gewisser Weise auch Shirley darum, dass sie ihre Bestimmung im Leben gefunden hatte.

Die Esoterik bietet Antworten auf die großen Fragen, deren sich früher die organisierten Religionen angenommen haben: Hier lag das Wachstumspotenzial für Pilgerreisen. Die radikale Fraktion wurde vertreten von Anhängern Shirleys, die überall versteckte Hinweise und Anspielungen vermuteten.

Die meisten jedoch waren zufrieden damit, sich einzureihen in die große Masse, für die der Camino »das menschliche Verlangen« repräsentierte, »tiefer in die eigene Seele einzutauchen«. Ein bisschen Geheimnis, ein bisschen Energie – der Camino hatte auf jeden Fall was. Wenn man ihn ging, ging man im Schatten der Vergangenheit. Diese zahllosen mittelalterlichen Pilger hatten doch gewiss mehr hinterlassen als nur Fußabdrücke.

Das waren die Leute, die nach Santiago pilgerten, dort die vergoldete Statue des Apostels umarmten, wie die Tradition es verlangte, dann mit dem Bus nach Finisterre fuhren, am Strand ihre Kleider verbrannten und sich nackt in die Brandung des Atlantiks stürzten. Das waren meine Leute, und einer von ihnen stand jetzt vor mir und redete über innere Transformation und erwiesene Freundlichkeiten, die man zurückbekomme.

»Wenn Sie an den Altar treten und den heiligen Jakob umarmen«, schloss der Mann im karierten Hemd, »vereinen Sie alte und neue Freunde in Ihrem neuen Ich.«

Ich blickte mich um. War ich wirklich schon so weit? Konnte ich den aufdringlichen Blickkontakt ertragen, der damit einherzugehen schien? »Irgendwie hoffe ich ja, dass der Weg auch mich ändert«, flüsterte der kleine Mann neben mir, als wir zur Kaffeepause aufstanden. »Aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich Angst davor haben soll oder nicht.«

Unsicher mischte ich mich mit meinem Nescafé unter die anderen Pilger, die vermutlich alle unglücklich oder vielleicht sogar spirituell verzweifelt waren. »Religion ist für diejenigen, die Angst vor der Hölle haben«, hatte ich einmal gelesen. »Spiritualität für die, die schon dort gewesen sind.« Die Pilgerreise war nicht einfach nur eine lange Wanderung – auch im einundzwanzigsten Jahrhundert blieb sie eine transzendente, lebensverändernde Erfahrung. »Es ist eine Katharsis für ungeheure Trauer oder persönliche Scham«, sagte jemand hinter mir, und ich würgte beinahe an meinen bösen Vorahnungen. »Der wahre Camino fängt erst an, wenn man wieder zurück ist«, verkündete eine Frau, die die Reise gerade hinter sich hatte. »Ich bedenke seitdem die Gründe und Konsequenzen meiner Handlungen.« Die Leute redeten über Einsamkeit und Solidarität, darüber, dass sie »bestimmte Dinge ganz neu lernen« mussten. Konnte ich damit umgehen? War die Herausforderung nicht zu groß für ein Gehirn, das seit 1982 ständig Fakten und Wissen vergaß? Für mich sind Lernkurven Lernklippen. Drei Jahre besaß ich meinen Volvo schon, und noch immer betätigte ich den Scheibenwischer, wenn ich blinken wollte.

Ich war erleichtert, als wir uns den technischen Fragen zuwandten. Statt Hühnersuppe für die Seele feste Schuhe für die Füße. Kaum hatten wir alle Platz genommen, da sprang eine rotgesichtige Frau auf und riss sich mit einem Ruck die Hose an den Knien weg. »Zwei Hosen in einer!«, bellte sie. »Will jemand meine selbst aufblasende Luftmatratze sehen?«

Für einen Engländer mittleren Alters war das sicherer Boden, und ich war nicht der Einzige, der sich über den Themenwechsel freute. Um mich herum wurde auf einmal lebhaft über Rucksäcke mit integrierter Kapuze, die multifunktionale Nützlichkeit einer Sicherheitsnadel und verschiedene Regenumhangvarianten diskutiert. »Und was ist mit Blasen?«, fragte jemand und löste damit einen Sturm der Begeisterung aus.

In gewisser Weise war dieser Erfahrungsaustausch jedoch beunruhigender als der spirituelle Teil. Vorbeugung war ja schön und gut – tragen Sie synthetische Socken, baden Sie Ihre Füße in Wundbenzin –, aber viel mittelalterlicher und authentischer war natürlich die Behandlung bereits entstandener Blasen. »Stechen Sie sie mit einer Nadel auf, wenn sie Flüssigkeit enthalten, und nähen Sie sie zu«, verkündete ein wettergegerbter Pilger, der die Tour schon dreimal bewältigt hatte. Ach, tatsächlich? Mehr nicht? »Allerdings vergessen die meisten, den Faden unter der Haut zu lassen.« Streng blickte er die Anwesenden an. »Nur so lässt sich die Sauerei aufsaugen.«

Natürlich konnte der Camino auf zahlreiche weitere Arten die körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Der rote Umschlag des Pilgrim Guide to the Camino Frances war zum Schutz vor tobenden Elementen laminiert; darin las ich von Temperaturstürzen um vierzig Grad Celsius, manchmal an einem einzigen Tag, und das in der Reisezeit, die ich gewählt hatte – im April. Ein Mann erhob sich, um einen Sturm zu beschreiben, der so heftig war, dass sie sich zu fünft dagegen anstemmen mussten. »Am Tag zuvor waren zwei Pilger vor uns bei der Überquerung der Pyrenäen in einem Blizzard umgekommen.« In den abgelegeneren Wäldern gab es immer noch Wölfe, und auch Bären hatte man wieder angesiedelt. Vor knapp einem Monat waren vierzehn Pilger im Schlaf von Kobolden erdrosselt worden.

Das Gespräch wandte sich dem Gepäck und dem Minimum an menschlicher Nutzlast zu, und sofort gingen die Meinungen auseinander. »Ich halte es wie die früheren Pilger«, sagte eine stämmige Frau. »Ein Hut, ein Mantel und ein Stock.« Die Anwesenden diskutierten allen Ernstes, ob sie ihre Zahnbürsten halbieren sollten; ob sie nur ein Paar Socken mitnehmen sollten; ob sie überhaupt keine Unterwäsche tragen sollten. »Das habe ich letztes Jahr gemacht«, sprudelte ein Mann in Army-Shorts hervor. »Ich habe nichts darunter getragen.« Anscheinend gehörte Reinlichkeit nicht zu den Geboten der Reise. Ein undeutliches, aber vertrautes Gefühl von Unzulänglichkeit stieg in mir auf, und mir dämmerte eine wichtige Wahrheit über mein Selbstverständnis als Pilger: Ich würde auf gar keinen Fall einen Rucksack tragen.

Selbst wenn man seine Habseligkeiten auf ein Minimum reduzierte, die Hose halbierte und statt Zahnseide Schnürsenkel verwendete, blieben immer noch mindestens acht Kilo, die man achthundert Kilometer weit tragen musste. Außerdem haben Rucksäcke etwas Entmutigendes: Leute mit Rucksäcken haben keinen Spaß, und wenn, dann hat der Spaß etwas mit Thermosflaschen und Auf-dem-Kamm-Blasen zu tun.

Unsere Gruppe bestand aus ungefähr achtzig Personen, die zu Fuß gingen, und aus etwa fünfzehn Radfahrern, die sich in einer anderen Ecke des Saals drängten. Satteltaschen, Anhänger, Körbe … eine Zentnerlast hob sich von meinen Schultern. Schon wollte ich aufstehen und mich ihnen anschließen, als ich es drei Stühle vor mir flüstern hörte: »Ich nehme am besten ein Maultier mit.«

»Kein Maultier«, widersprach jemand, den ich nicht sehen konnte. »Wenn man keine Erfahrung damit hat, sind sie furchtbar. Störrisch. Ich wohne in der Nähe der Mule Pack Transport Troop der Armee in Melton Mowbray, und selbst da ist man auf Ponys umgestiegen.«

Ich lehnte mich zurück und lauschte.

»Pferde taugen auch nichts. Letztes Jahr habe ich am zweiten Tag eine Frau getroffen, die mit einer großen Stute unterwegs war. Sie war in Tränen aufgelöst, weil sie mit dem Tier nicht fertig wurde.«

»Sie sind wählerisch, was das Futter angeht.«

»Und die reinsten Hypochonder.«

»Am liebsten wäre mir ein Esel«, sagte der Maultiergegner. »Sie fressen alles und sind unglaublich zäh.«

Ein leises Lächeln huschte mir über das Gesicht, und als ich eine halbe Stunde später in den windigen Frühlingstag hinaustrat, lächelte ich immer noch.

1878 fuhr Robert Louis Stevenson nach Südfrankreich, kaufte sich einen Segeltuchschlafsack und machte sich auf die Suche nach einem Transportmittel für den Urlaub. »Ich brauchte etwas Preiswertes, Kleines und Robustes«, schrieb er später in sein Reisetagebuch. »Und am besten trafen diese Eigenschaften auf einen Esel zu.« Meiner Meinung nach hörte sich das eher nach einem Fiat Panda an, aber dennoch ließ ich mich von Stevensons Reise mit Modestine inspirieren. Für fünfundsechzig Francs und ein Glas Brandy hatte er ein zwar langsames, aber ausdauerndes Lasttier erworben, das zudem ein authentisches Pilgerflair verbreitete, schließlich ritt auch Gottes Sohn auf einem Esel. Und wenn es für ihn gut genug war …

»Ein Esel?«, fragte meine Familie ungläubig. Einen Augenblick lang schienen die Finger zweier Hände nicht auszureichen, um alle Gründe aufzuzählen, warum meine Wahl absolut lächerlich war. Meine siebenjährige Tochter Lilja nannte zufällig nur einen dieser Gründe. »Er … er tritt dir bestimmt auf die Füße.« Und dann lachte sie. Sie hörte überhaupt nicht mehr auf zu lachen.

In den folgenden Wochen lachte man noch häufig über mich, und ich pflegte mit mildem, nachsichtigem Lächeln darauf zu reagieren. Vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, ich war nie am Strand auf einem Esel geritten, ich hatte noch nicht einmal einen Esel gestreichelt, aber für jemanden, der in London geboren und aufgewachsen ist und eine leichte Bauernhofphobie hat, machte die Aussicht, für ein lebendiges, großes Tier sorgen zu müssen, aus meiner Wallfahrt eine Selbstentdeckung.

Ein Esel sollte also mein Büßergewand sein und aus der Pilgerreise eine wahre Willensprüfung machen. Und da ich schon gemerkt hatte, dass ich die Möglichkeiten zum Schummeln durchaus in Erwägung gezogen hatte – Fahrräder, Trampen, öffentliche Verkehrsmittel –, war er außerdem noch die Garantie für moralische Korrektheit. Wie sollte ich mich mit einem Esel auch auf betrügerische Weise fortbewegen?

»Bereiten Sie sich bloß nicht zu gründlich vor!«, hatte jemand beim Workshop gewarnt. »Ohne Überraschungen ist es keine Entdeckungsreise.« Diesen Ratschlag beherzigte ich nur zu gern. Ich lud mir zwar einen Spanischkurs aus dem Internet herunter, aber wie es bei solchem Material so oft der Fall ist, konnte ich damit kaum etwas anfangen. Dann kaufte ich mir eine Taschenlampe, Sicherheitsnadeln und ein Paar Trekkingsandalen. Ich wusste von vornherein, dass ich irgendwas nicht mehr wiederfände, wenn ich packte. Aber mussten es ausgerechnet die Sicherheitsnadeln sein?

Mittlerweile war es schon April geworden, ich hatte noch keinen Esel gefunden, und auch das Internet war hierbei keine große Hilfe. Es gab nur jede Menge Lobeshymnen auf den Esel als Gepäckträger. Sie waren jedoch alle in Französisch verfasst, und um sie zu verstehen, musste ich auf einen Online-Übersetzungsdienst zurückgreifen. Erst dann erschloss sich mir der Bericht des Bretonen, der mit seinem Esel durch Frankreich gereist war, und zwar nicht »zur körperlichen oder touristischen Ausbeutung, sondern zu einem geistigen Gang«. Ich stieß auf den pensionierten Optiker, dessen Esel von »Mädchen mit geringer Tugend« durch die dunklen Straßen von Lyon geführt worden war, und auf das belgische Ehepaar, das mit zwei Eseln und zwei kleinen Töchtern die ganze Strecke von zu Hause nach Santiago gewandert war. Außerdem wurden mir die »fünf Vorteile des Packesels« angepriesen.

Der erste Vorteil lautete natürlich, dass »man nicht mehr tragen muss«. Der Autor erklärt, warum sechsundfünfzig Kilo für einen Esel eine Kleinigkeit sind, und wettert gegen die Unsitte, »unseren modernen Esel wie ein Schoßhündchen zu behandeln«. Vorteil zwei und drei weisen darauf hin, dass ein Esel so gut wie nichts kostet und sofort eine freundschaftliche Beziehung zur einheimischen Bevölkerung herstellt. Vorteil vier ist das spitzbübische Wesen des Esels, das für gute Laune sorgt, und unter Punkt fünf erfährt man, dass der Esel ein sehr diskreter kleiner Gefährte ist, dem man jede Liebesgeschichte anvertrauen kann.

»Man kann einem Esel einen schönen Lebensabend bescheren, aber er wird sein jämmerliches Dasein davor nie vergessen.« Dieser Leitsatz hat aus dem Donkey Sanctuary, dem Eselasyl, eine der erfolgreichsten Tierschutzorganisationen Englands gemacht. Die Gründerin, Elisabeth Svendsen, hat erreicht, dass mittlerweile drei Viertel aller Esel in Großbritannien unter dem Schutz des Vereins auf Devons saftigen Weiden grasen. Drei Viertel! Und immer noch durchstreifen Tierschutzinspektoren das Land und halten Ausschau nach Eseln in Not.

In meinem Kopf – und leider auch auf meiner Zunge – hatte sich festgesetzt, dass ich etwas Böses mit einem Esel vorhatte. Warum habe ich eigentlich nicht einfach gelogen, als ich beim Eselasyl anrief, um einen Grundkurs im Umgang mit Eseln zu buchen? Ich hätte ja behaupten können, ich müsse für eine Fernsehsendung recherchieren oder so etwas. Der Frau jedenfalls, mit der ich telefonierte, gefiel meine Absicht ganz und gar nicht, was ich ihr nicht mal verübeln konnte. Schließlich hatte ich vor, einen voll bepackten Esel fast achthundert Kilometer bergauf, bergab über die Pyrenäen zu jagen; und ihre Organisation war doch angetreten, um genau diese Art tierischer Ausbeutung zu unterbinden. Und jetzt verlangte so ein Typ, dass sie ihm dabei auch noch halfen!

Sie gab mir die Telefonnummer eines Ehepaars aus ihrem Bekanntenkreis, das kürzlich mit einem Maultier durch Frankreich gewandert war. »Sie sollten sich erst einmal mit den beiden unterhalten und dann sehen, ob Sie das Ganze immer noch für einen guten Plan halten.« Ihrem Tonfall nach zweifelte sie daran.

Und tatsächlich taten Rex Johnson und seine Frau ihr Bestes, um mich zu entmutigen – schade, weil ich am liebsten alles, was sie sagten, als Negativwerbung abgetan hätte. »Sparkle war ein bisschen nervös. Er scheute bei jeder Gelegenheit. Wälder konnte er überhaupt nicht ausstehen – eigentlich auch keine einzelnen hohen Bäume. Oder Vögel.« Ich gab einen erschrockenen Laut von mir, den Rex als Neugier missdeutete. »Ja, das war schon komisch. Vor allem vor Schwänen fürchtete er sich entsetzlich, wahrscheinlich weil sich die Flügel im Wasser spiegelten. Ein paarmal bin ich die ganze Nacht aufgeblieben, um ihn zu beruhigen.«

Die Liste der Herausforderungen reichte von dem roten Absperrband an der Grenze bis zu dem Hinweis, wie wichtig es sei, dem Tier das Trinken aus einer Flasche beizubringen. Ich hatte es mir nicht so schlimm vorgestellt, den Esel jeden Morgen zu bepacken, aber die Johnsons erklärten mir, ich müsse im Dunkeln aufstehen, wenn ich um neun Uhr aufbrechen wolle. Alle zwei Stunden müsse das Tier ausruhen, und sie hätten höchstens sechzehn Kilometer pro Tag geschafft. Bei einer solchen Durchschnittsgeschwindigkeit würde ich fünfzig Tage von Saint-Jean bis Santiago brauchen – mindestens zehn Tage zu viel, wenn ich dem sommerlichen Ansturm der spanischen Studentenpilger entgehen wollte, vor denen ich im Workshop gewarnt worden war.

Bevor ich jedoch meinen Zweifeln erlag, griff ich rasch zum Telefon und rief die Dame vom Eselasyl wieder an. »Ich bin mir absolut sicher!«, jubelte ich und wischte ihre Skepsis melodramatischer als beabsichtigt beiseite. Schweigend bedachte sie die Alternativen. Schließlich sagte sie mahnend: »Sie reiten aber nicht auf ihm!« »Ich verspreche es«, erwiderte ich. Das Gewicht eines Erwachsenen überschreitet die maximale Nutzlast eines Esels. Erneut schwieg sie, dann gab sie sich seufzend geschlagen. »Also, dann bis zum achten April.«

Und hier stand ich nun, in einem Zimmer voller Auszeichnungen und einem vierbeinigen Eselskelett. Ich hatte zwar noch nie ein lebendes Tier gesehen, wurde aber durch die Knochen daran erinnert, dass ein Esel deutlich größer als eine Katze ist und somit zu den Tieren gehört, vor denen ich ein bisschen Angst habe.

Die übrigen Teilnehmer des Trainingskurses bestanden aus drei Schulmädchen, ihrem Lehrer und einer Familie mit zwei halbwüchsigen Jungen. Bei den Schulmädchen ging es wohl nur darum, dass pferdeähnliche Tiere eine besondere Anziehungskraft auf junge Frauen ausüben, und die Familie wollte zwei Sidmouthesel als Schoßhündchen – Entschuldigung, als fröhliche Ergänzung für ihre Wochenendfarm in Hampshire – adoptieren. »Heutzutage weiß man nicht mehr, wozu Esel eigentlich gut sind«, hatte ich in einer Zeitungskritik über den Erfolg des Eselasyls gelesen. Nun, ich stelle das klar, dachte ich selbstzufrieden, schließlich hatte ich auf der Website der Eselzuchtgesellschaft den Satz gefunden: »Nur ein Esel, der arbeiten kann, ist ein glücklicher Esel.«

Durch die offenen Fenster unseres Klassenzimmers wehte ein leiser Duft nach Heu herein. Zwei Mädchen in Sanctuary-Sweatshirts steckten den Kopf durch die Tür und verkündeten, sie gingen an diesem schönen Frühlingstag mit zwei Eseln »ein bisschen im Wald spazieren«, und ich schaute mich vergeblich nach jemandem um, mit dem ich ein verschwörerisches Grinsen austauschen konnte.

Zunächst zeigte man uns ein Video. Der Esel, so erfuhr ich, stammt aus Afrika und kam mit den Römern nach England. Da er eigentlich darauf angelegt war, trockene Landstriche auf der Suche nach Futter zu durchstreifen, waren die Hauptfeinde des britischen Hausesels Überfütterung, Bewegungsmangel und Pilzerkrankungen aufgrund von Feuchtigkeit. Alle schrieben eifrig mit; ich hingegen verschränkte die Arme. Das war ein Fehler, wie sich etwa zwei Wochen später herausstellen sollte: Die Meteorologen haben Galicien den Spitznamen »das Urinal Spaniens« gegeben, und ich begann meine Pilgerreise in dem Monat, der als »Tausendwasser« bezeichnet wird.

»Was Sie hier sehen«, sagte Judy, als auf dem Bildschirm zwei Mädchen erschienen, die ein wenig begeistert wirkendes Langohr über eine Koppel begleiteten, »ist eine recht überholte Methode zum Führen eines Esels. So etwas lehren wir heute nicht mehr.« Ich begriff nicht ganz, was daran jetzt so altmodisch sein sollte, aber bei der Aussicht, auf den neuesten technischen Stand gebracht zu werden, überkam mich eine leise Erregung. Ich sah mich schon als gefeierten Don Burro del Futuro, den Mann, der das Wissen um den Umgang mit Eseln ins einundzwanzigste Jahrhundert getragen hatte.

Ich hatte die Esel bereits gerochen und sie gehört – ein außergewöhnlicher, schmerzlicher Laut, der nicht so sehr nach Iiih-ah klingt, sondern eher nach dem Starten einer aufgemotzten Zugmaschine. Nach dem Essen bekam ich endlich echte Tiere zu sehen. Wir wurden in einen gepflasterten kleinen Hof geführt, und vor uns stand ein halbes Dutzend Esel. Auf dem Bildschirm hatten sie schon relativ groß gewirkt, aber hier fand ich sie riesig. Riesig, störrisch und unzähmbar.

Judy informierte uns, dass Coco, ein frecher männlicher Esel, der mit untrüglicher Sicherheit »asinophobische« Besucher aufspürte und demütigte, im Stall eingesperrt worden sei. Allerdings befand sich immer noch ein Esel im Hof, der gern mal austrat, und ein anderer, der sich darauf spezialisiert hatte, mithilfe seiner Zähne Schmuck zu entfernen.

»Oh, Mimosa ist so süß!«, hörte ich jemanden sagen. Und: »George ist ein richtiger Frechdachs!« Mir kamen sie mit ihren langen Ohren alle ziemlich gleich vor, sie sahen aus und fühlten sich an, als seien sie aus alten Fußabtretern zusammengenäht. Das Mädchen neben mir klopfte einem Tier auf den Hals, und eine große braune Staubwolke stieg auf.

Ein Esel hieß genauso wie ich, was herauskam, als ich auf das Kommando »Beweg deinen Hintern, Tim, du blöder Trottel!« erschrocken reagierte. Er war allerdings nicht der Einzige: Ich hatte bereits einen Namensvetter in Elisabeth Svendsens Buch Eine Passion für Esel entdeckt. »Vor etwa sechs Jahren«, beginnt die betreffende Seite, »war Timothy ein glücklicher, normaler Wallach Anfang dreißig.« Eine denkwürdige Einleitung zu einer unvergesslichen Geschichte über Freundschaft und Eifersucht, vor allem jedoch über die Verstümmelung des armen Timothy. »Mit einem Schnitzmesser bewaffnet, griff die Bande Timothy an und schlitzte ihm erst das eine und dann das andere Ohr auf … Das Blut floss ihm in die Augen, und er taumelte orientierungslos über die Weide, als sein ahnungsloser Besitzer mit der Abendkarotte erschien.«

Da fand ich die Namensgleichheit mit diesem Esel, der jung und gesund wirkte (und vor allem heile Ohren hatte), schon schmeichelhafter. Er hatte ein gewaltiges Gehänge, und während wir im Hof standen, näherte er sich Mimosa in einer Aktivität, die Judy, die an ihre jungen Gäste dachte, als »Schubkarre spielen« bezeichnete.

Na ja, dagegen konnte man nicht viel unternehmen. Selbst ein kleiner Esel, erfuhr ich, konnte einen Achtzig-Kilo-Mann um ein Feld herumziehen. Wenn man also das Führseil gedankenlos um einen Finger wickelte und der Esel vor Schreck einen Satz tat, konnte er einem tatsächlich den Finger abreißen – und in zwei Fällen ist darüber auch berichtet worden.

Ich konnte es kaum erwarten zu lernen, wie man den Knoten schlingt, mit dem man den Esel überall festbinden konnte: Die Schlinge, die Judy in den Fingern hielt, wurde durch ein unmerkliches Zucken mit dem Handgelenk zu einem unauflösbaren gordischen Knotengewirr. In der Zwischenzeit kaute George ein Loch in meinen neuen Mantel. Als ich aufgefordert wurde, auf den »Widerrist« von Sam zu deuten, erregte ich Heiterkeitsstürme, weil ich absolut keine Ahnung hatte.

All das fand natürlich statt, ehe ich eins der Tiere überhaupt nur anfasste. Bereits während des Videos hatte ich die Erfahrung gemacht, dass mir die Esel immer größer vorkamen, je mehr ich davon sah, und als Judy mich jetzt auf Sams Schultern zuschubste, bekam ich es mit der Angst zu tun. Es lag nicht nur an der Größe oder an der Stärke. Ich hatte mich daran gewöhnt, meine persönlichen Transportmittel im Griff zu haben: Man drückte einen Fuß auf ein Pedal und gelangte schnell irgendwohin; man strampelte mit beiden Füßen auf zwei Pedalen und kam ein wenig langsamer voran. Aber über diese Art von Fortbewegung hatte ich keine Kontrolle. Schließlich jedoch überwand ich mich und piekste mit der Fingerspitze in Sams Hinterlauf. Das Fell gab nach, und der Esel zuckte leicht. Ich hatte meinen ersten Esel angefasst.

Von da an machte ich erst mal alles falsch. Ich legte das Halfter falsch herum an und grübelte so lange darüber nach, wie ich die Hinterhufe am besten inspizieren sollte, ohne getreten zu werden, dass Sam tatsächlich im Stehen einschlief. »Drücken Sie sich mit der Schulter an ihn«, drängte Judy, »dann können Sie das Bein anheben.« Alle anderen, selbst die kleinen Jungen, waren mittlerweile schon längst mit ihren Tieren fertig und hatten sich um mich versammelt, um mir zuzuschauen. Ich lehnte mich also mit dem ganzen Gewicht gegen Sams warmen Bauch, und es gelang mir tatsächlich, sein Bein anzuwinkeln und den Huf in meinen Schoß zu bugsieren. Sofort ließ ich ihn angeekelt wieder fallen und richtete mich auf. Erstauntes Schweigen ringsum. »Was ist?«, fragte ich gereizt. »Er war ganz dreckig und voller Mist.«

Letztendlich gelang es selbst mir, die Hufe ein wenig sauber zu kratzen, aber weder das Tier noch ich genossen die Erfahrung wirklich. »Für das Tier ist es so wie Nägelschneiden«, sagte Judy besänftigend, als Sam wieder einmal austrat.

»Wohl eher wie Nägel ausreißen«, murmelte ich.

Sam musste also beruhigt werden, und Judy zeigte mir, wie ich ihn am besten streichelte. Aber ich muss zugeben, dass es mir keinen großen Spaß machte, die Gehörgänge des Esels zu kraulen.

Für die Nacht hatte ich mich in einem Bed and Breakfast eingemietet, schlief aber kaum, weil mir ständig im Kopf umherging, was ich alles über Esel noch nicht wusste. Ich hoffte nur, dass der zweite Tag wenigstens einige der Lücken füllte, aber eigentlich warf er nur weitere Fragen auf. Es ging um die Gesundheit des Tiers, und die Fachbegriffe flogen mir nur so um die Ohren. »Widerrist« war noch harmlos im Vergleich zu den Begriffen, die darüber hinaus zur Beschaffenheit eines Esels gehörten. Es wimmelte nur so von Fesseln, Kruppen, Mähnen und Hufkronen. Es gab sogar einen Aal, und zwar nicht dort, wo ich ihn erwartet hätte.

»Der Hufschmied zeigt Ihnen gleich einen Fall von Laminitis«, verkündete Judy fröhlich, »und ich hoffe, ich finde auch einen Hufabszess.« Beim täglichen Gesundheitscheck musste man den Atem des Tiers riechen, Ohrenschmalz aus den Ohren wischen, sich »im Geist« die Temperatur jedes Beins merken und bei einem Wallach »den Schlauch überprüfen und wenn nötig reinigen«. Ich erfuhr, dass es ein Sommerekzem gab, das den Esel in einen vierbeinigen Homer Simpson verwandelte, wenn man es nicht behandelte: gelb und kahl. Das einzige Mittel dagegen bestand in einem Strampelanzug aus Pferdedecken – hier beschlich mich zum ersten Mal der Verdacht, es könne sich bei der ganzen Angelegenheit um einen schlechten Scherz auf meine Kosten handeln. Die anderen Erkrankungen klangen ziemlich mittelalterlich: Borkenflechte, Kolik oder auch Strahlfäule. »Wenn eine Nasennebenhöhlenentzündung richtig schlimm wird«, erklärte Judy düster, »hilft nur noch eine Trepanation.«

Aber mir war klar, dass ich selbst simplere medizinische Techniken auf keinen Fall würde anwenden können, geschweige denn, dass ich irgendeinen der Begriffe ins Spanische übersetzen könnte.

Meine Vorstellung vom Esel als genügsamem, pflegeleichtem Tier hatte schon einen schweren Schlag erlitten, als mit der Post Eine Passion für Esel kam. Das Buch war zwar wohl ursprünglich für pubertierende Mädchen gedacht, endete jedoch nach einer Einleitung von Virginia McKenna mit den Worten »siehe Abszesse, Kastration, Lahmen, Ödeme, Tetanus«. Jetzt erfuhr ich, dass Esel sogar Sonnenbrand bekommen konnten, was mir angesichts ihrer afrikanischen Herkunft geradezu lächerlich erschien. Und ihre Innereien waren erst anfällig! Butterblumen konnten sie umbringen, ebenso wie Eicheln. »Auch Eibe ist giftig«, las ich in der Broschüre, die Judy verteilte. »Tiere, die davon fressen, sterben meistens.« Aber am tödlichsten war Kreuzkraut, ein unauffälliges Gewächs, das so gut wie überall gedeiht.

Es gab auch einen ganzen Abschnitt über Würmer: Ring-, Band- und Lungenwürmer. Über den Rotwurm allerdings brauchte ich mir zum Glück keine Sorgen zu machen, da er nur im Februar oder im November auftritt. Außerdem waren nur wenige Krankheiten auf den Menschen übertragbar. »Ach, und noch etwas«, flötete Judy und lächelte mich süß an, »Esel können nicht kotzen.«

Als ihr Reservoir an schrecklichen Krankheiten endlich erschöpft war, führte Judy uns zu den Ställen. Hier arbeitete ein untersetzter Hufschmied an einem entzündeten Huf und schälte mit einer Feile Horn ab, bis der Betonboden übersät war mit überdimensionalen Nagelschnipseln. »Sie haben doch nicht etwa vor, einen Esel zu adoptieren!«, lachte er, als er sah, wie ich zusammenzuckte. »Um Gottes willen, nein!«, antwortete ich. »Ich will nur mit einem Esel durch Spanien wandern.« Er war so schockiert, dass er sich vor Schreck in den Finger schnitt.

Die Zeit lief mir davon, und Judy spürte meine Angst. Sie gab mir im Hof eine private Unterrichtsstunde und zeigte mir ohne neugierige Zuschauer, wie man mit einem Hufkratzer umgeht. Dann vermittelte sie mir im Schnelldurchgang, mit welchen Krankheiten ich möglicherweise konfrontiert würde und welche Mittel ich dagegen verabreichen sollte. »Zumindest wird es dort nicht so viel Regen und Schlamm geben«, schloss sie. »Das macht immer die meisten Probleme.« Und ich armer Unwissender lächelte erleichtert.

Am Ende des Kurses standen zwei Tests. Ich las die erste Frage: »Welche Punkte sagen Ihnen, dass Ihr Esel gesund ist?« Als ich sah, dass man die Wahl zwischen »Lahmen« und »Klaren Augen« hatte, wusste ich, dass ich die Prüfung bestehen würde. Aber obwohl mir auf meinem Zertifikat gute Leistungen im Umgang mit Eseln bescheinigt wurden, gab sich niemand der anderen Teilnehmer Illusionen hin. Sie hatten gesehen, wie ich vor George davongelaufen war. Sie wussten, dass ich Angst vor Eseln hatte, und die Esel wussten das auch. Sogar die in Frankreich, wie mir drei Wochen später klar wurde.