13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

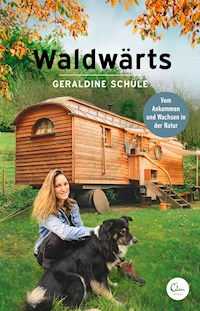

Homeoffice neben dem Hühnerstall? In der digitalen Welt zu Hause sein und trotzdem den Elementen der Natur folgen? Nach jahrelangen Abenteuerreisen und verschiedenen Stationen auf der ganzen Welt entscheidet sich die 24-jährige Geraldine Schüle fürs Ankommen: Mit ihrem Partner baut sie einen Zirkuswagen am Waldrand – zwischen Feldern und Höfen in einem kleinen Dorf im Süden Deutschlands. Als das Paar durch einen Brand sein Zuhause verliert und der Fuchs sich kurz darauf die beiden handaufgezogenen Graugänse schnappt, lernt sie auf schmerzhafte Weise, dass die Natur gibt und nimmt. Doch Aufgeben ist keine Option. »Waldwärts« erzählt die mitreißende Geschichte einer jungen Frau, die das Globetrotter-Leben kennt und den Mut aufbringt, sich auf das Abenteuer Landleben mit all seinen menschlichen und tierischen Bewohner*innen einzulassen. Am Ende gewinnt sie mehr als nur frische Landluft – die vier Elemente inspirieren sie zu einer völlig neuen Sichtweise auf das Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Die vier Elemente

Vom Glück der Gegensätze

Feuer

Von tiefen Wäldern, steinigen Pfaden und der Entdeckung der Leidenschaften

Wasser

Von rauschenden Flüssen, fernen Zielen und einer Begegnung mit der Klarheit

Luft

Von Graugänsen, Füchsen, stürmischen Zeiten und der Enthüllung der Leichtigkeit

Erde

Vom Säen, Wachsen, Ernten und der Bedeutsamkeit des Handelns

Die vier Elemente

Vom Glück der Gegensätze

Lebensläufe sind wie ein würziges Gericht aus verschiedenen Zutaten. Aus Zufällen und Chancen, die uns unsere Umgebung, unsere Sprache oder unsere Eigenschaften bieten. Das Ganze gewürzt mit einer deftigen Prise Zufall oder Schicksal – je nach Geschmack. Die wichtigsten Zutaten aber sind die Geschichten, die wir über die Jahre gesammelt haben und mit jeder neuen Erfahrung weiter formen. Geschichten über unsere Vergangenheit, über Zukunft und Gegenwart. Mal bitter, mal feurig, mal süß.

Das Menü des Lebens ist vielleicht ein bisschen so wie die saisonale Küche: Heute gibt es frische Tomaten und herrlich duftendes Basilikum, morgen vielleicht Kohl mit Lagerkartoffeln. Wir haben nur zur Verfügung, was eben gerade da ist. Trotzdem wird gekocht, und jedes Gericht ist von Anfang an einzigartig. Wir sind schließlich selbst die Köche und Künstlerinnen, die aus dem Brei des Lebens einzigartige Aromen und Geschichten machen. Lebensläufe mit dem Geschmack von Abenteuer, von Erfolgsdruck, Landleben oder Vorstadtgetto. Mal deftig, mal sauer, exotisch oder süß. Jeder Lebenslauf ist eine kulinarische Reise in mehreren Akten.

Das Leben, das ich momentan führe, schmeckt nach Waldrand, Hühnermist, Zirkuswagen, Landidylle und WLAN-Router. Es duftet nach Heu, Harz und dem Hartplastik meiner Computertastatur. Von dem Süppchen, das wir uns hier auf dem Land zusammenbrauen, möchte ich erzählen. Von unserem ganz eigenen Weg zwischen Schafen, Social Media und anderen vermeintlichen Gegensätzen. Von den Geschichten, die unser Leben schreibt, während wir hier draußen jeden Tag einfach tun, was zu tun ist.

Mein Partner Patrick ist am Rande des Waldes als waschechter Lausbub aufgewachsen. Ich als kleiner Wildfang irgendwo zwischen der großen weiten Welt und den Orten, die ich in den letzten Jahren als Heimat bezeichnet habe.

Patrick und ich leben heute gemeinsam auf dem Land. Nicht in der Stadt. Wir leben im Zirkuswagen, nicht in der Loftwohnung. Zwischen Schafen und Hühnern, nicht zwischen angesagten Szenecafés und duftenden Dönerbuden. Nicht, weil eines besser als das andere wäre, sondern weil wir den Geschmack des Draußen-Seins gewählt haben.

Auf meiner Speisekarte steht momentan ein analoger Alltag in der Natur, gepaart mit den Vorzügen der digitalen Welt. Dieses Leben besteht aus einer ganz eigenen Grundsubstanz, ohne die es alle Zutaten und sogar das Feuer, auf dem unser Süppchen köchelt, nicht gäbe: die vier Elemente.

Hier draußen durfte ich Feuer, Wasser, Luft und Erde ganz neu begegnen. Jedes dieser Elemente besitzt eine ureigene Kraft, die ich nicht nur ganz deutlich draußen in der Natur spüre, sondern auch in mir drinnen. Das prasselnde Feuer im Ofen unseres Zirkuswagens verbindet mich mit dem Lodern meiner beruflichen und privaten Leidenschaften. Der Fluss auf der anderen Seite des Feldes zeigt mir jeden Tag die Veränderlichkeit des Lebens. Das Wasser regt mich dazu an, selbst in Bewegung zu bleiben und nicht zu einem trüben Tümpel zu verkommen, der keine Klarheit und Frische mehr bringt. Die nach Fichtennadeln duftende Luft aus dem nahen Wald, die mich tagtäglich bei all meinen Aufgaben umgibt, lässt mich die Leichtigkeit des Seins trotz aller Hürden niemals ganz vergessen. Die Erde schlussendlich bringt Tatkraft. Jedes Frühjahr beobachte ich die wundersame Kraft dieses Elementes mit neuer Bewunderung, eine Kraft, die es vollbringt, in unserem kleinen Bauerngarten aus winzigen, unscheinbaren Samenkörnern prächtige Pflanzen wachsen zu lassen. Dank meiner eigenen Tatkraft kann ich mit der Zeit starke Wurzeln ausbilden, die mich halten und mir dauerhaft Kraft zur Entfaltung geben.

Inzwischen sind Feuer, Wasser, Luft und Erde als untrennbare und gleichzeitig gegensätzliche Elemente zu den wichtigsten Zutaten in meinem Gericht des Lebens geworden. Aus ihnen ist diese Welt gemacht. Aus ihnen bin auch ich gemacht. Aus ihnen forme und schreibe ich meine Geschichten.

Die Natur um mich herum zeigt mir mit ihren Elementen, dass Gegensätze einander brauchen und zu einer gemeinsamen Komposition verschmelzen. Sie ergänzen sich, anstatt sich wechselseitig zu entwerten. Das Feuer braucht die Luft, um zu brennen. Die feste Erde braucht flüssiges Wasser, um fruchtbar zu sein. Der Tag braucht die Nacht. Der Sommer den Winter. Ebenso braucht das Lodern meiner Leidenschaften ab und an die geistige Klarheit des Elementes Wasser, damit ich mich nicht an meinen eigenen Flammen verbrenne. Die Leichtigkeit des Seins wiederum braucht geerdete Tatkraft, um nicht davonzuwehen.

Von meiner Begegnung mit Feuer, Wasser, Luft und Erde und von unserem wilden, bunten Leben im Zirkuswagen und drumherum möchte ich erzählen. Unser würziges Gericht zwischen den Gegensätzen, die diese Welt in Bewegung halten.

Gegensätze spielen ihr harmonisches Spiel überall. In der Natur. In uns selbst und in allem, was wir kreieren und erschaffen. Ohne sie bliebe jedes kunstvoll zusammengebraute Süppchen flach und fade.

Lebendigkeit und Lebensfreude liegen in meinem Leben auf dem Land irgendwo zwischen analog und digital. Zwischen Tradition und Innovation. Zwischen Hektik und Ruhe. Zwischen Sonne und Regen ist das Leben bunt.

Wir lesen und hören viele Geschichten von Erfolg, von erreichten Zielen und dem vollkommenen Glück. Lebensläufe, in denen es nie wieder Lagerkartoffeln mit Kohl gibt, weil durch einen bewussten Lebenswandel alles besser geworden sei. Wir sehnen uns nach einer Welt ohne Widersprüche und Gegensätze, weil wir uns im ersten Moment nicht vorstellen können, dass Popcorn mit Salz und Zucker gleichzeitig die beste Wahl ist. Wir sehnen uns stattdessen nach Reinheit. Ganzheit. Vollkommenheit und Glück. Überall. In Filmen, in Liedern und Erzählungen. Wilde Romantik, ein bisschen Magie und runde »Erfolgsgeschichten«. Das sind die Zutaten, die wir in der Weite einer digitalisierten Welt suchen, während wir schon längst mit den Zutaten kochen, die nun mal in unserer ganz eigenen Küche vorhanden sind.

Die Wahrheit ist, dass das Leben immer veränderlich bleibt. Die Wahrheit ist, dass auch ein eigenes Tiny House im Grünen keine Garantie für Glück ist. Weil nach dem süßen Dessert in guten Restaurants die Käseplatte und der schwere Rotwein kommen. Und erst das verleiht dem Leben seinen Tiefgang.

Ich möchte nicht so tun, als sei mein momentaner Alltag mitten in der Natur die Erfüllung, nach der ich schon immer gesucht habe. Denn auch wenn ich oft verträumt bin und romantischer veranlagt, als ich zugeben will, existiert Erfüllung für mich nicht. Ja, sie ist nicht einmal erstrebenswert. In meinem Leben gibt es viele Dinge, die besser sein könnten. Das Landleben bereitet jeden Tag enorme körperliche und geistige Arbeit, und ein Alltag am Fuße des Schwarzwaldes irgendwo in einem winzigen Kaff im Süden Deutschlands will erst einmal erprobt und ausgehalten werden. Gerade deswegen aber liebe ich dieses Leben so sehr. Ich liebe es, weil ich die Käseplatte und den facettenreichen Rotwein viel intensiver genießen kann als ein süßes Dessert, das jeglichen Geschmack auf der Zunge platt walzt, der jemals da gewesen sein mag. Von der Natur durfte ich lernen, dass es das Glück der Gegensätze ist, das Anziehungskräfte erschafft, und diese Kräfte wiederum halten uns lebendig.

Feuer

Von tiefen Wäldern, steinigen Pfaden und der Entdeckung der Leidenschaften

Das Knirschen meiner Schritte auf dem nassen, sandigen Waldboden unter meinen Sohlen gibt meinem Atem den Takt vor. Ein paar Vögel zwitschern hier und da, und zusammen mit dem Rauschen der Baumkronen in einigen Metern Höhe fügt sich alles zu einer bizarren Geräuschkulisse. Ich sauge die frische Morgenluft des späten Sommers ein, rieche den Duft der jungen Pilze im Unterholz. Gedankenverloren setze ich einen Fuß vor den anderen. Immer weiter den Berg hinauf. Der Wald ist hier ganz anders. Anders als am anderen Ende der Welt. Den letzten Winter habe ich zwischen Palmen und hohen Gräsern auf sandigem Untergrund verbracht. Costa Rica ist schwül. Die Luft so dick, dass das Laufen manchmal schwerfällt. Das Atmen ohnehin. In Zentralamerika erlauben nur die frühen Morgenstunden einen kurzen erfrischenden Spaziergang durch den Wald. Den Rest des Tages dominieren Sonne, dicke, schwere Wolken oder Monsunregen. Im schwülen Dschungel zwischen Schlangen, Spinnen oder Krokodilen, die an Flussläufen lauern, habe ich nur wenig Erfrischung gefunden. Das aber stelle ich erst jetzt fest.

Deutschland lerne ich gerade neu kennen. Ich beginne mit der Natur und werde mich dann vorantasten. Hier ist es trockener. Nicht nur, was den zwischenmenschlichen Umgangston anbelangt. Die Luft ist klar und kühl, und deutsche Wälder sind momentan vor allem eines: ungefährlich. Seit Kurzem ist der Wolf in den Schwarzwald zurückgekehrt. Drei Ziegen hat er vor einigen Tagen im Nachbarort gerissen, aber solang ich keinen roten Mantel trage und Kuchen und Wein in einem Körbchen bei mir habe, macht er mir keine Angst. Ich bin Schlimmeres gewohnt. In den vergangenen Jahren war ich viel unterwegs. Meist allein. In fernen trockenen, heißen oder schwülen Ländern. Umgeben von unbekannten Geräuschen, Gesten und Gerüchen. An Orten, an die sich nur wenige wagen. Allein in Nahost. Als Kriegsreporterin, als Zirkustrainerin in Palästina oder als Dokumentarfilmerin in Indien. Immer wieder habe ich mir ein Leben irgendwo zwischen neuen Sprachen, unbekannten Straßen und Jobs auf Zeit aufgebaut, nur um dann weiterzuziehen und wieder von vorn anzufangen. Zwischen Ankunft und Aufbruch habe ich so vieles erfahren, durchlebt und verdrängt, dass ich mich beim Durchstöbern meiner Festplatte manchmal frage, ob ich dieses oder jenes Foto tatsächlich selbst geschossen habe. Mein Leben war bunter als das Federkleid der Aras in Costa Rica und abenteuerlicher als alles, was ich mir für die nächsten Jahre ausgesucht habe. In einem Jahr werde ich anders darüber denken, aber jetzt, an diesem Morgen im Wald, ahne ich noch nichts davon.

Am Rande des Forstwegs, den ich entlangwandere, erhebt sich ein mächtiger Hang, überwachsen von kümmerlichem Unterholz und ausdruckslosen Fichten, die ihre flachen Wurzeln durch das Erdreich ziehen und die dünnen Äste voll dunkler Nadeln von sich strecken. Die schwache Morgensonne durchbricht die Kronen der hohen, schlanken Bäume und wirft ein Schattenmuster auf meinen Weg. Heimat ist für mich nicht zwangsläufig ein Ort, auch wenn ich den Großteil meiner Kindheit und das Leben zwischen all meinen Reisen hier im Schwarzwald verbracht habe. Ich habe das Gefühl, jeden Stein und jeden Baum zu kennen, und doch ist mir der Schwarzwald, ist mir Deutschland fremd. Und da ist noch etwas. Ein Gedanke. Im Grunde hat er überhaupt keine Daseinsberechtigung, dennoch spukt er in meinem Kopf herum. Nicht wie ein leises Gespenst. Eher wie ein Poltergeist. Laut. Unbarmherzig. Voller Abscheu wirbelt dieser Gedanke durch meinen Kopf und schreit und schreit und schreit: Der Schwarzwald ist mir peinlich! Deutschland ist mir peinlich! Heimat ist mir peinlich! Anderen Menschen davon zu erzählen, ich, die Mutige, Abenteuerlustige und Lebenshungrige, sei »nach Hause« zurückgekehrt, ist mir peinlich. Ich, die Kreative. Ich, die Selbstbestimmte. Ich, die einfach etwas andere. Zurück in der alten Heimat. Ich bleibe stehen und lasse meinen Blick über die sich wiegenden Baumkronen schweifen. Was könnte mein Selbstbild mehr erschüttern? Was, wenn irgendwer zu mir sagt: »Ich habe ja immer gewusst, dass du zurückkommst. Daheim ist es doch am schönsten!« Gleichzeitig weiß ich, dass dieser Gedanke nichts weiter ist als falscher Stolz: Mein Ego, das sich an ein Selbstbild klammert, dem ich längst entwachsen bin. Ist eine Weltreisende ein besserer Mensch als eine ganz normale junge Frau vom Land? Oder eine junge Frau, die sich aus freien Stücken für ein Leben auf dem Land entschieden hat? Nein. Natürlich nicht.

Eigentlich passen Schubladendenken und Schwarz-Weiß-Malerei gar nicht zu mir. Eigentlich. Ich senke den Blick und starre die geraden Stämme der Fichten am Wegesrand an. Gleichförmige Muster in der Rinde, Äste und Nadeln. Weiter nichts. Ich spüre die Verzweiflung in mir heraufkriechen. Um mich herum nichts als gewöhnliche, langweilige Bäume. Erschaffen ohne Fantasie. Ohne Kreativität. Ohne Leidenschaft. Genau so, wie ich mir eine langweilige Dorfbewohnerin vorstelle. Tränen steigen mir in die Augen. Wut und Angst vibrieren in meinen zu Fäusten geballten Händen. Ich höre den Poltergeist in meinem Kopf kreischen: »Eine anspruchslose flachwurzelige Fichte im Schwarzwald? Das bist doch nicht du! Mach, dass du wieder fortkommst. Hier gehörst du nicht hin. Oder willst du eine von ihnen werden? Kerzengerade, uninspiriert und von der Muse nicht einmal mit einem feuchten Handkuss bedacht? Du bist doch ein seltener Kaktus in der Wüste! Oder ein Mangobaum im Urwald, wo kein Gewächs dem anderen gleicht. Wie kannst du dich jemals einfügen zwischen all diesen pragmatischen Standardgewächsen? Wie könnten sie dich glücklich machen?«

Ich schluchze, schüttle den Kopf und nehme all meinen Mut und meine Kraft zusammen. Lauter als erwartet rufe ich in das morgendliche Vogelkonzert: »Schluss damit! Ich werde lernen, mich selbst glücklich zu machen. Meine Leidenschaft zu leben. Eine Selbstständigkeit aufzubauen. Mir treu zu bleiben. Egal ob Fichte, Kaktus oder Mangobaum. Dazu brauche ich Kraft und Ruhe, und die finde ich hier. Genau hier.« Mit verschränkten Armen lasse ich mich auf einen Baumstumpf am Wegesrand plumpsen. Verstohlen blicke ich mich um. Niemand da. Zum Glück. Nur ich und mein nervtötender Poltergeist. Im Grunde müsste es mir völlig egal sein, ob mich jemand gehört hat oder nicht. Ist es aber nicht.

Das hippe Vanlife einer digitalen Nomadin in der Start-up-Phase, die quer durch Europa reist, hätte besser zu meinem Selbstbild gepasst. Mein Laptop, mein Van, mein Hund. Keine Miete, die es zu zahlen gibt, und trotzdem ein eigenes Reich. Keinen Ort, den es zu pflegen gilt, und trotzdem die schönsten Gärten und Panoramen ganz Europas direkt vor der Tür. Klingt verführerisch, und für eine Weile macht es tatsächlich riesigen Spaß. Ich hatte all das. Zur Genüge. Schon in jüngsten Jahren als Tochter eines Schaustellerpaars, das in einem Wohnwagen umherzog, als es noch gar nicht in Mode war. Aber das hippe Vanlife bietet auch viel Potenzial für Ablenkung und dafür, Verantwortung abzugeben. Ich bin bereit für mehr. Hoffentlich …

Im Winter 2018 in Costa Rica habe ich mich dazu entschieden, der Welt etwas zu geben, anstatt immerzu suchend über diesen Planeten zu huschen. Für mein Vorhaben brauche ich Ruhe, Kraft und so etwas wie Alltag, der es mir erlaubt dranzubleiben, langfristige Projekte in Angriff zu nehmen. Ob ich das hier schaffe, weiß ich nicht. Ob ich es überhaupt jemals schaffen werde, weiß ich nicht. Viel zu groß ist meine Angst vor einem allzu sesshaften Leben. Angst vor der Tristesse des Alltags. Vor Gewohnheit und ja, irgendwie auch vor Gewöhnlichkeit.

Aufgewachsen bin ich als Schaustellerkind. Mutter Handleserin, Vater Clown. Schon sehr früh bin ich allein hinaus in die Welt. Nervenkitzel, Leben am Limit, wenn man so will. Ein Tanz zwischen den Extremen. In den letzten Jahren habe ich viele Abenteuer erlebt, eine Ausbildung zur Zirkustrainerin abgeschlossen und einen Bachelor der Ethnologie und Geografie absolviert. Ich habe in verschiedenen Zirkussen weltweit gearbeitet, in einer Unternehmensberatung, in der Suchtprävention, als Clownslehrerin für Banker oder habe zur Abwechslung einfach mal per Anhalter die Türkei umrundet. So viele Lebensentwürfe sind mir schon untergekommen. So vielen Ideen und Vorstellungen bin ich hinterhergejagt. In Ägypten. In Palästina. Im Libanon. In Indien. Jetzt will ich etwas aufbauen, das ich der Welt, die mir in den letzten Jahren so viel geschenkt hat, zurückgeben kann.

Jahrelang habe ich überall hineingepasst. In ein marokkanisches Berberzelt ebenso wie an den Empfangstresen einer geschmackvollen Brillenmesse oder in ein Waisenhaus in Kenia. Ich liebe mein Leben für diese Fülle an Eindrücken und Erfahrungen, und genau diese Abwechslung war es, die mich glücklich gemacht hat. Jetzt wage ich etwas mir völlig Neues: Einlassen. Dranbleiben. Langfristigkeit. Zurück im Schwarzwald gehe ich all in. Und das ist eine der bisher größten Herausforderungen meines Lebens.

Vor etwa einem halben Jahr habe ich in Costa Rica bei 35 Grad im Schatten unter Palmen gesessen, während in Deutschland matschgrauer Nieselschneeregen herrschte, und konnte das Paradies nicht greifen. Meine Schwester Magdalena war der Grund, warum ich überhaupt ans andere Ende der Welt geflogen war. Sie lebt dort. Seit einigen Jahren schon. Sie hat in Costa Rica ihr Bikini-Modelabel, ihre Hunde, ihren Mann Mauricio, ihr Leben. Ich hatte meine Abenteuer, meine tausend Versuche, etwas aus meinem Leben zu machen, und keinen Plan, wie es weitergehen würde.

Was ich habe, ist eine riesige Schatzkiste aus verschiedenen Erfahrungen und Ideen. Außerdem Feuer im Herzen, das in den letzten Jahren mal hier und mal dort gebrannt hat. In der schwülen Hitze Costa Ricas habe ich dann eine kleine, zaghafte Flamme in mir entfacht. Ein inneres Leuchten der Leidenschaft. Ich würde eine Selbstständigkeit anmelden und als Autorin arbeiten. Bücher schreiben, Artikel für Magazine und Zeitungen, Texte für Firmenkunden oder Imagefilme. Ich würde dranbleiben und all meine Kraft aufwenden, ohne Angst vor dem Scheitern. Aber ich fühlte mich noch nicht gut genug, vom Schreiben zu leben. Ich fühlte mich noch nicht erfahren genug, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich fühlte mich noch nicht alt genug, um über Lebenserfahrung schreiben zu dürfen. Aber wann würde ich das sein? Mit sechzig? Oder achtzig? Oder auf dem Sterbebett?

In Costa Rica wurde mir im letzten Winter klar, dass all die Vorbehalte in meinem Kopf Ausreden waren, ein wunderbarer Eiertanz, den ich noch einige Jahre weitertanzen könnte oder den ich mit einer gehörigen Portion Mut in einen feurigen Tango verwandeln würde. Mit all meiner Kraft. Mit all meiner Abenteuerlust auf einer neuen, höheren Ebene. Mit einer klaren Entscheidung. Und so fasste ich einen Entschluss: Einfach anfangen, endlich machen, wonach ich mich tief in mir lange gesehnt habe.

Hier im kühlen, trockenen und ungefährlich-langweiligen Deutschland soll nun ein großes Feuer daraus werden. Hier will ich das Abenteuer Disziplin, Selbstständigkeit, Routine und Alltag auf mich nehmen, um meine Freude an Worten und an der Natur jeden Tag auszuleben. Ein Leben, das nicht jeden Tag neu und inspirierend ist, sondern arbeitsintensiv und im Grunde so langweilig, dass ich nicht umhinkomme, es mit meinen eigenen Geschichten und Gedanken spannend zu gestalten. Meine Leidenschaft für das Schreiben zu pflegen und zu schüren. Die kleine Flamme in mir endlich groß werden zu lassen.

Seit meinem Entschluss in Costa Rica sind etliche harte Monate ins Land gezogen. Viel Gras ist gewachsen, saftig grün geworden und zu duftenden Heuballen gepresst, die seit einigen Wochen in der Scheune lagern. Mit meinem Koffer voller Ideen und Lebenserfahrung bin ich im Frühjahr 2019 nach Deutschland aufgebrochen, um einfach mal anzukommen. Inzwischen ist der Sommer fast vorüber. Nein. Deutschland muss mir nicht peinlich sein. Meine Rückkehr in die »Heimat« muss mir nicht peinlich sein. Im Gegenteil. Ich weiß, wie schön es hier ist und dass ich stolz sein kann auf meinen Mut zu einem erfüllten, kreativen Leben. Egal wo. Egal auf welchen Wegen. Mein Poltergeist und seine Angst vor dem Scheitern können mich trotz aller Zweifel, die dazugehören, nicht mehr aufhalten.

Der Fichtenstummel mit seinen rau aufgesägten Jahresringen unter meinem Allerwertesten wird langsam unbequem. Inzwischen sind meine Tränen getrocknet, und meine Angst und meine Wut haben sich gelegt. Diese kleinen Ausbrüche habe ich öfter, seit ich in Deutschland gestrandet bin. Das geht vorbei. Hoffentlich. Ich blicke noch mal hinüber zu dem Fichtenhang auf der anderen Seite des Wanderwegs und spitze die Ohren. Mein Poltergeist scheint endlich die Klappe zu halten. Die Fichten wirken jetzt nicht mehr so bedrohlich auf mich in ihrer Eintönigkeit. Bäume eben.

Ich atme tief ein, springe wieder auf die Füße und klopfe meine Hose ab. Eigentlich hätte dieser Waldspaziergang länger werden sollen. Aber ich bin zu unruhig. Zu aufgewühlt. Außerdem ist es gut, dass ich überhaupt losgelaufen bin. Diese Morgenroutine mit dem Waldspaziergang, die ich seit ein paar Tagen versuche, in mein noch sehr unstetes Leben zu integrieren, ist eine große Herausforderung für mich. Oft genug vergesse ich sogar, dass ich eine Routine etablieren möchte, weil etwas anderes in meinem Kopf schon wieder viel wichtiger ist.

Das Knirschen meiner Sohlen auf dem nassen, sandigen Waldboden begleitet mich zurück zu dem alten Schwarzwaldhof, auf dem ich jetzt lebe. Ich höre nur meine Schritte, aber ich weiß ganz genau, dass mich jemand begleitet. Ich weiß es, auch wenn ich ihn gerade nicht höre. Der Poltergeist in meinem Kopf. Der Poltergeist, der sich niemals endgültig abschütteln lässt. Egal wohin auf dieser Welt ich gehe. Egal wie lange ich bleibe. Der Poltergeist, der mich seit meiner Kindheit begleitet und mir immer wieder sagt, wovor ich Angst haben muss. Was alles passieren könnte. Dass ich weiterziehen soll. Dass ich mich nicht einlassen darf. Dass ich hier nicht hingehöre. Er ist mir überallhin gefolgt. Eines aber nehme ich mir fest vor: Ich werde meine Entscheidungen nicht mehr von seinem Gekreische abhängig machen.

In meiner Familie sind wir stolz auf unsere Unabhängigkeit, auf unseren Eigensinn, auf die Kunst des unkonventionellen Lebens. Aber auch ein rastloses Herz kann lernen, für einen Moment innezuhalten. Abzuwarten, was sich entwickelt, wenn man sich mutig und ehrlich für die eigenen Leidenschaften entscheidet. Selbstbild hin oder her. Außenmeinung hin oder her. Auch ein rastloses Herz kann lernen, den Poltergeist für einen Moment zum Schweigen zu bringen. Mein Leben ist bis heute vielleicht nicht der Norm entsprechend verlaufen, aber ich weiß, dass ich nicht allein bin mit meinen Herausforderungen. Jeder Mensch hat einen Poltergeist im Kopf, der sich niemals wirklich abschütteln lässt. Und auch wenn jeder Poltergeist eine etwas andere Geschichte vor sich hinmurmelt, so haben sie doch alle etwas gemeinsam: Angst. Leid. Drama. In Dauerschleife. Aber ohne Leid auch keine Leidenschaft, und genau die gilt es jetzt zu entdecken.

Mein Plan heißt ankommen, um in eine neue, unbekannte Richtung aufzubrechen. Richtung Leidenschaft. Richtung Weiterentwicklung. Richtung Natur und gleichzeitig Richtung Selbstständigkeit.

»So ein Mist«, rufe ich und lasse die Griffe der rostigen Schubkarre los. »Jetzt habe ich auch noch die Zahnbürste vergessen!« Mit einem dumpfen Geräusch kommt der hintere Teil der Schubkarre auf dem Betonboden im Stallgang auf. Ich mache auf der Stelle kehrt, stolpere dabei über Patricks viel zu große Gummistiefel an meinen Füßen und grummle vor mich hin. Wo zur Hölle sind eigentlich meine Gummistiefel abgeblieben? Na ja, egal. Jetzt erst mal die Zahnbürste holen.

Diese Morgenroutine mit dem Waldspaziergang ist einfach zu zeitraubend. Braucht man das wirklich, wenn man sich eine Selbstständigkeit aufbauen will?

»Etabliere automatisierte, förderliche Gewohnheiten, und du wirst dich nach ein paar Monaten wundern, wie viel du geschafft hast«, das höre ich in jedem Podcast zum Thema Selbstständigkeit erneut. Schön und gut, aber dieser Waldspaziergang erscheint mir trotzdem zu zeitraubend. Und zu strapaziös für meine Nerven. Vor einigen Tagen haben mich die eintönigen Fichten sogar fast in den Wahnsinn getrieben, und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich Bäume angebrüllt habe. Es mag Menschen geben, die Routinen beruhigen. Mich scheinen sie verrückt zu machen. Es stimmt schon, der allmorgendliche Spaziergang bringt mich immer wieder auf neue Ideen für mein Buch und all die anderen Visionen, die meinen kreativen Geist auf Trab halten. Der Spaziergang ermöglicht es mir, die wichtigsten Aufgaben des Tages in meinem Kopf zu sortieren. Aber das könnte ich doch auch zwischen Kaffee und dem hochfahrenden Laptop am Morgen schaffen, oder nicht? Ich werde mir das mit der Routine in jedem Fall nochmals genauestens überlegen müssen.

Mit Patricks riesigen Gummistiefeln an meinen Füßen kämpfe ich mich den Stallgang entlang, zurück in die Richtung, aus der ich gerade gekommen bin. Eigentlich will ich nur schnell duschen, und dann kann der Tag endlich beginnen, aber momentan sind die Dinge einfach ein wenig kompliziert. Der alte Mehrgenerationenhof, auf dem Patrick und ich leben und auf dem er aufgewachsen ist, hat sich als größere Herausforderung entpuppt, als gedacht. Nicht der Hof eigentlich, sondern das Chaos der Dinge, das uns hier umgibt. Patrick und ich sind selbst schuld daran und auf dem besten Weg, etwas an unserer aktuellen Situation zu ändern, aber momentan sind die Dinge eben, wie sie sind: die pure Anarchie.

Wir wohnen nicht im Haus. Das würde mein Poltergeist nun wirklich nicht zulassen. Von der großen, weiten Welt in ein Bauernhaus mitten im grünen Nirgendwo ziehen, mit einem Schwarzwaldbub an meiner Seite, mit Hühnern, Schafen und einem ganz gewöhnlichen Dorfalltag? Die pure Idylle. Zum Todlangweilen schön. Am besten gleich mit Schürzchen und Kochlöffel hinter den Herd, und da bleibe ich dann für den Rest meines Lebens? Nein. In ein Haus möchte ich vorerst nicht ziehen. Viel zu groß ist meine Angst vor einem öden Alltag, der sich von Tag zu Tag gleicht. Viel zu schaurig sind die Geschichten, die mein Poltergeist mir einflüstert, wenn er mal gerade nicht schreit.

Vielleicht werde ich irgendwann ein mutigerer Mensch. Mehr als ein ritualisierter Waldspaziergang, um das, was ich Alltag nenne, zu erleben, ist seit einem halben Jahr aber nicht zumutbar. Und selbst dieser Vorsatz steht heute Morgen mächtig auf der Kippe.

Trotzdem. So wie jetzt kann und wird es nicht ewig weitergehen – Patrick und ich haben seit dem Frühjahr irgendwo zwischen drei verschiedenen Zirkuswagen, Autos, Küchen und Bädern gewohnt. Mein Hauptquartier hatte ich in den letzten Monaten in dem leer stehenden Wagen von Patricks Schwager hinter dem Hof. Patrick hingegen wohnte auf dem Nachbarhof in einem Wagen, den er noch während seiner Lehre als Zimmerer gebaut hat. Aber wir haben ein großes Ziel: ein eigener, gemeinsamer Zirkuswagen. Selbst gebaut. Von Grund auf. Ein Zirkuswagen ganz aus Holz am Waldrand mit wunderschönen hellen Oberlichtern und einem Kupferdach. Mit einer kleinen Terrasse und einem stilvoll eingerichteten Innenraum, den wir genau so gestalten, wie wir das möchten. Es ist ein weiter Weg dorthin, und gleichzeitig sind wir in den letzten Monaten gut vorangekommen.

Wir haben ein altes Lkw-Fahrgestell gekauft und gemeinsam mit seinem Bruder Gabriel, der ebenfalls hier auf dem Hof lebt und gelernter Schreiner ist, in monatelanger Arbeit eine wunderschöne Hülle auf das Gestell gebaut. Die Fenster sind noch notdürftig mit Plane zugeklebt, trotzdem sind Patrick und ich schon eingezogen. Ein großer Teil unseres Hab und Guts ist aber in den anderen beiden Wagen und in unseren Vans verteilt. Noch ist der neue Zirkuswagen nicht mehr als unser sporadischer Zweitwohnsitz mit einer Matratze auf dem Boden und einem kleinen Schreibtisch, an dem ich arbeiten kann, wenn es draußen im Outdoor-Homeoffice regnet.

Patrick und ich, das ist eine lange Geschichte. Wir sind beste Freunde seit Jahren. Egal wo auf der Welt ich mich herumgetrieben habe. Manchmal sind wir auch gemeinsam gereist. Mit dem Fahrrad von Österreich nach Istanbul oder mit dem Jeep durch die Provence. Aber irgendwann hat Patrick immer »Stalltrieb« bekommen, wie wir sein Heimweh liebevoll nennen. Ich hingegen musste weiterziehen. Wie hätte das mit uns funktionieren können? Also blieben wir Freunde. Egal wie sehr wir beide wussten, dass da vielleicht mehr ist. Mein Poltergeist weiß ganz genau, dass Patrick aufs Land gehört, dass er all die Wurzeln hat, die bei mir völlig verkümmert sind. Aber die Idee mit dem selbst gebauten Zirkuswagen hat uns beiden die Aussicht auf eine Lösung gegeben.

Mit dem Wagen habe ich endlich ein gutes Argument, das ich meinem Poltergeist an den Kopf schmettern kann, wenn er wieder einmal herumkeift, weil ich nun schon seit einigen Monaten im Schwarzwald lebe, anstatt den Winden zu folgen und mich hinaus in die Welt tragen zu lassen. Und Patrick konnte seinen eigenen Poltergeist mit dem Bau unseres Zirkuswagens davon überzeugen, dass ich dieses Mal bleiben würde. Der Wagen ist ein Kompromiss aus Sicherheit und Freiheit. Wir können hierbleiben und trotzdem viel reisen. Ich kann meine Selbstständigkeit aufbauen, ohne gleich ein gutbürgerliches Dasein fristen zu müssen. Ohne Gartenzaun und ohne SAT-Schüssel. Nicht einmal eine Spülmaschine wird es geben. Der perfekte Plan also.

Inzwischen bin ich auf der provisorischen Treppe vor unserer Zirkuswagen-Baustelle angekommen, halte inne und betrachte das unfertige Bauwerk. Die horizontale Schalung aus original Schwarzwälder Lärche. Das Kupferdach, das mir rötlich entgegenglänzt und so ganz ohne Patina noch edel und frisch wirkt. Und direkt vor meiner Nase die geschlossene Haustür, die ich ganz besonders gerne mag. Patrick und Gabriel haben eine schöne alte Holztür aufgedoppelt, eigenhändig zweifach verglast und in die Vorderseite eine Sonne aus einzelnen Holzelementen eingelegt. Wie all das wohl aussehen wird, wenn wir endlich fertig sind? Ich greife an die schwarze Metallklinke, drücke die Tür auf und streife mir die Gummistiefel von den Füßen. Wenigstens das ist kein Problem mit diesen grünen Gummibooten, die Patrick seine Schuhe schimpft.

Gummistiefel sind für mich ein Muss hier auf dem Hof. Erstens, weil es selbst im Wald leichter ist, die Schuhe sauber zu halten, und zweitens, weil man so schnell und praktisch heraus- und wieder hineinschlüpfen kann. Ich husche über die Schwelle in unser Baustellen-Traumzuhause. Ein großer, noch weitgehend leerer Raum. Ein kunstvoll geschwungenes Dach aus hellen gebogenen Platten, das sich in der Mitte über die Oberlichter erhebt. Den Wandaufbau und die Innenwände haben wir allesamt aus lokaler Fichte gezimmert. Unwillkürlich muss ich darüber schmunzeln, zu was ein so pragmatischer Baum alles imstande ist. Sind nicht auch die größten Künstler und Philosophen der Zeitgeschichte erst nach ihrem Tod zu voller Geltung gekommen?

Auf dem Eichen-Fußboden haben Patrick und ich mit Kreppband bereits die Umrisse der Möbel aufgeklebt, die wir über den Winter hier einbauen möchten. Dort hinten das Bett in einem halb abgetrennten Raum. Dazu ein paar Staufächer für unsere Klamotten und ein winziger Schreibtisch, auf dem mein Laptop Platz haben wird. Daneben das Bad und die Küche, sodass sich die Wasseranschlüsse alle in derselben Ecke tummeln und keine langen Leitungen entstehen.

Neben die Eingangstür bauen wir eine Garderobe und einen Esstisch mit zwei Bänken, und im Anschluss an die noch imaginäre Küchenzeile steht schon unser Ofen. Das erste und gleichzeitig wichtigste Möbelstück hat bereits Einzug gehalten. Eine antike Küchenhexe mit Herdplatten und einem Backofen, die Patrick aus einem alten Haus gerettet hat. Vor einigen Tagen habe ich am Ofenrohr-Durchbruch mein erstes Lehm-Mosaik an die Wand gezaubert. Bis jetzt ist es noch nicht von der Wand gebröckelt, und ich bin guter Dinge.

Neben der Küchenhexe wird ein Schreibtisch für Patrick stehen, und gegenüber bauen wir ein Sofa mit Schubfächern für weiteren Stauraum. Das muss uns reichen. Verglichen mit dem Leben im Wohnwagen oder Van wird dieser Zirkuswagen der pure Luxus werden. Wann hatte ich in meinem Leben das letzte Mal so viel privaten Platz inklusive einer eigenen Küche und einem eigenen Bad? Ach ja – noch nie. Das wird großartig. Ist es schon!

Ich tappe hinüber zu meinem provisorischen Schreibtisch und schnappe mir die grellgrüne Zahnbürste, die in einem knorrigen Holzstück mit gebohrten Löchern, das eigentlich für meine Stifte gedacht ist, steckt. Gestern Abend habe ich mir mit einer Wasserflasche in der Hand auf der Bautreppe vor unserem Wagen in der Abenddämmerung die Zähne geputzt, um nicht wieder hinüber zum Bauernhaus laufen zu müssen. Ein ganz normaler Alltag eben. So, wie ich ihn kenne. Auf Reisen ist das auch nicht anders. Wovor hat mein Poltergeist noch mal Angst?

Schon bin ich wieder auf dem Weg zurück zur Schubkarre. Diese Schubkarre, die in den letzten Wochen zu meinem wichtigsten Begleiter geworden ist. Ständig schiebe ich damit Dinge vom Haus zum Wagen oder zu einem unserer Busse. Momentan besitzen wir neben zweieinhalb Zirkuswagen gleich drei Vans. Ein Baustellenfahrzeug, Patricks Urlaubs-Van und meinen »Vanlife-Van«, den ich nun wohl nicht mehr brauche. Ich werde ihn verkaufen, konnte mich nur noch nicht dazu durchringen, es auch tatsächlich zu tun.

Heute ist meine Schubkarre gefüllt mit dreckigem Geschirr, einem Berg Wäsche für die Waschmaschine im Keller des Wohnhauses, einer Garnitur sauberer Kleidung für nach dem Duschen und meinem Kulturbeutel, in dem hoffentlich nur die Zahnbürste gefehlt hat.

Auf dem Rückweg zum Bauernhaus läuft mir Patrick mit seinem Strubbelkopf über den Weg. Ich bin seinen schwankenden Cowboygang gewohnt, aber heute Morgen schwankt er besonders stark. Als ich an ihm herunterblicke, erkenne ich den Grund für seine seltsame Gangart: Patrick hat sich in meine viel zu kleinen Gummistiefel gequetscht.

»Guten Morgen«, sage ich und lache, während Patrick aus meinen Gummistiefeln steigt. Ich tue es ihm gleich, und in Wollsocken tapsen wir über das taunasse Gras, um in das jeweils andere Schuhwerk zu schlüpfen. Wir wundern uns nicht einmal darüber. Jetzt, wo ich meine eigenen Gummistiefel wiederhabe, fühle ich mich trotz feuchter Socken in den Stiefeln schon besser. Was für ein kompliziertes Leben. So geht es nun schon seit Wochen. Anheizen für den Drucker, damit er überhaupt auf Betriebstemperatur kommt, Schuhe, die auf mysteriöse Weise verschwinden, und ständig überlege ich, wo ich welche Dinge zuletzt benutzt habe, um sie wiederzufinden.

»Guten Morgen! Gut geschlafen?«, fragt Patrick. »Wir können gleich die alten Fenster von der Scheune holen, die wir gesammelt haben. Hast du Zeit?«

»In einer Viertelstunde in der Scheune?«, sage ich und grinse. Auf die alten Fenster freue ich mich schon lange.

»Freu dich nicht zu früh, wir müssen sie alle einzeln abschleifen, ausbessern, einölen und die neuen Scheiben verkitten. Das werden ein paar Stunden Arbeit.« Eilig läuft er weiter in Richtung Holzbeige.

Ich stehe noch einen Moment auf der Wiese, hebe den Arm und betrachte die Zahnbürste in meiner Hand. »Schon mal Fenster geschrubbt?«, frage ich sie, aber das borstige grellgrüne Ding gibt keine Antwort. Schade, so zerzaust, wie sie aussieht, hätte ich ihr beinahe genügend Charakter zugetraut, mir zu antworten. Achselzuckend stecke ich die stumme Zahnbürste in meine Hosentasche und laufe endlich stolperfrei in passgenauen Gummistiefeln zum Bauernhaus.

Zehn Minuten später betrete ich mit nassen Haaren, immer noch nassen Socken in den Gummistiefeln und frisch geputzten Zähnen die alte Scheune neben dem Wohnhaus. Heute Morgen war die Dusche nur lauwarm. Das passiert in der Übergangszeit zwischen Sommer und Herbst oft, wenn das Anheizen für die Hofbewohnerinnen noch keine Routine ist, sondern sich erst wieder als Gewohnheit etablieren muss. Etablierte Gewohnheiten … So was aber auch.

Patrick ist schon an Ort und Stelle und wuchtet ein großes altes Eichenfenster von einer provisorisch aus Planken zusammengeschraubten Zwischenebene in der Scheune. Dabei balanciert er auf einem dreihundert Jahre alten Balken in einigen Metern Höhe, die Gummistiefel an den Füßen und eine ganze Menge Staub auf dem Pullover. Milliarden kleiner Partikel tanzen in der Sonne, die durch Ritzen im Dach in das alte Gebäude dringt.

»Kannst du mal abnehmen?«, ruft er zu mir herüber, als eine knarzende Bodendiele meine Anwesenheit verrät.

»Meinst du meinen Bauchspeck oder eher so das Doppelkinn?«, frage ich und taste kritisch prüfend die jeweiligen Stellen an meinem Körper ab.

»Oh, Mann!«, gibt er zurück. »Komm jetzt, das Ding ist schwer.«

In zwei großen Sprüngen stehe ich unter dem Balken und strecke meine Arme dem alten Eichenfenster entgegen, das langsam aus Patricks Händen in meine rutscht. Stroh, Staub und Spinnweben rieseln auf meinen Kopf und in meine heftig blinzelnden Augen, und ich frage mich, warum ich mich hier draußen auf dem Land überhaupt noch duschen sollte. Egal wie sauber ich mich schrubbe, fünf Minuten später ist alles für die Katz. Nun gut, in Zentralamerika ist Duschen auch nicht sinnerfüllter, weil fünf Minuten nach dem Abtrocknen schon wieder Schweißtropfen von der Stirn perlen, wenn man sich auch nur ein wenig in der schwülen Hitze bewegt.

Ich lehne das tatsächlich sehr schwere Eichenfenster an einen Stützbalken und mache mich bereit für die nächste Fuhre Staub und Eichenfenster von oben.

Wir hätten ja auch einfach neue, maßgefertigte Fenster besorgen können. Ohne Staub, ohne Stress, ohne all die Arbeit, die so ein altes Ding beim Restaurieren macht. Irgendwie wollen wir es aber selbst nicht anders. Wir fordern vom Leben immer wieder, herausgefordert zu werden. Und das ist vielleicht eins der Dinge, die Patrick und mich trotz unserer Gegensätzlichkeit seit Jahren verbindet.