Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Butzon & Bercker

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Die Reformation und ihre ungeahnten Folgen "Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir." Die Worte des Augustinermönchs Luther 1521 vor dem Wormser Reichstag erschütterten nicht nur die römische Kirche, sie leiteten einen Epochenwandel in der Geschichte des Abendlandes ein. Was Luther damit "angerichtet" hat, zeigen die folgenden Jahrzehnte mit ihren blutigen Glaubenskämpfen und grausamen Kriegen. Allerdings wäre die Säkularisierung mit ihren tiefgreifenden Folgen für Politik und Gesellschaft ohne die Reformation nicht möglich gewesen. Auch die römische Kirche selbst hat sich unter dem Einfluss der Kirchenspaltung völlig verändert. Bernhard Rill zeigt, wie sehr die Reformation und in ihrer Folge die Glaubensspaltung bis heute Politik und Geistesleben in Europa und vor allem in Deutschland bestimmen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernd Rill

Bernd Rill

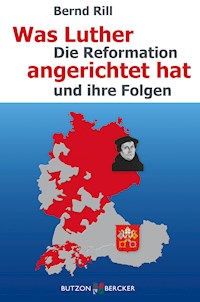

Was Luther angerichtet hat

Die Reformation und ihre Folgen

Butzon & Bercker

„Orientierung durch Diskurs“ Die Sachbuchsparte bei Butzon & Bercker, in der dieser Band erscheint, wird beratend begleitet von Michael Albus, Christine Hober, Bruno Kern, Tobias Licht, Cornelia Möres, Susanne Sandherr und Marc Witzenbacher.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-7666-2270-9

E-Book (Mobi): ISBN 978-3-7666-4303-2

E-Book (PDF): ISBN 978-3-7666-4302-5

E-Pub: ISBN 978-3-7666-4301-8

© 2017 Butzon & Bercker GmbH, Hoogeweg 100, 47623 Kevelaer, Deutschland, www.bube.de

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Christoph Kemkes, Geldern

Satz: Schröder Media GbR, Dernbach

Inhalt

Vorwort

Kapitel eins: Zwischen Wittenberg und Rom. Die Reformation und die Folgen

Kapitel zwei: Die Reformation behauptet sich

Kaiser Karl V. – Reichstag zu Worms 1521 – Der erstaunliche Nuntius – Hutten und Sickingen – Der leidige Bauernkrieg – Luther und die Obrigkeit – Luther und die Freiheit – Die Reformation breitet sich aus – Ulrich Zwingli – Des Kaisers große Politik – Die Reichstage von Speyer 1526 und 1529 – Augsburg 1530 – Der Schmalkaldische Bund – Katholische Bünde – Weitere Fortschritte der Reformation – Letzte Ausgleichsversuche – Regensburger Religionsgespräch 1541

Kapitel drei: Die Reformation verbreitet sich in Europa

Dänemark – Norwegen – Island-Saga – Schweden – Finnland – Polen – Baltikum – Ungarn – England – Frankreich – Jean Calvin – Spanien

Kapitel vier: Die Reformation und Italien

Die religiöse Situation – Einsickern des Protestantismus – Vorboten der Regeneration – Die Jesuiten – Die neue römische Inquisition

Kapitel fünf: Sieg, Niederlage und Konzil

Der Schmalkaldische Krieg bereitet sich vor – Der Krieg – Das Augsburger „Interim“ – Das Konzil geht weiter – in Trient – Des Kaisers große Niederlage – Der Augsburger Religionsfriede – Der Kaiser dankt ab – Ende und Ergebnisse des Konzils von Trient – Zur Deutungshoheit über die Ergebnisse – Ausblick nach „Trient“

Kapitel sechs: Der Konflikt schwelt weiter

Altbayern bleibt katholisch – Die Helden der Gegenreformation – Um die Einheit der Lutheraner – Das landesherrliche Kirchenregiment – Die Niederlagen der Protestanten – Regensburger Reichstag 1608 – Stillstand der Reichsgewalt – Auseinanderfallen in „Union“ und „Liga“ – Der Protestantismus in Österreich – Entscheidung in Innerösterreich – Die Gegenreformation des Kaisers – Ein Bruderzwist in Habsburg – Der Majestätsbrief – Regensburg 1613 – erneuter Stillstand

Kapitel sieben: Im Dreißigjährigen Krieg

Der Prager Fenstersturz – Dänemark und Schweden greifen ein – Endgültig ein europäischer Krieg – Erste Schritte zum Frieden – Der Westfälische Friede

Kapitel acht: Barock und Aufklärung

Eine „Zweite Reformation“? – Der Pietismus – August Hermann Francke – Die Herrnhuter – „Bekenntnisse einer schönen Seele“ – Zwei Pietisten in Württemberg – Barock im Abendland – Musik und Religion – Fortbestehende Glaubensspannungen – Karls VII. Säkularisations-Skandal – Konfessionelles in der internationalen Politik – Rückfälle in die Gegenreformation – Katholische Volkskultur – „Der Cherubinische Wandersmann“ – Die Aufklärung zieht herauf – Die Fortschrittsidee – Theologie und Aufklärung – Auflösung des Jesuitenordens – Die Freimaurer – Kaiser Joseph II. – Staatskirchentum und Febronianismus – Kurze Bemerkung zum deutschen „Dualismus“

Kapitel neun: Säkularisation allerorten

Die Französische Revolution – Der Kult des „Höchsten Wesens“ – Das Ende der geistlichen Fürstentümer im Reich – „Gesundschrumpfung“ der katholischen Kirche – Napoleon und der Papst – Der Wiener Kongress – Romantik und Christentum – Wie christlich war die Weimarer Klassik?

Kapitel zehn: Die katholische Kirche im 19. Jahrhundert

Romantisches Staatsdenken und Religion – Restauration – Religion und Nationalismus – Kirchliche Neuorganisation nach 1815 – Der Kaiser und die Zillertaler – Römischer Traditionalismus – Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens – „Syllabus“ und päpstliche Unfehlbarkeit – Das Erste Vatikanische Konzil – Pius’ IX. Abgesang und Seligsprechung

Kapitel elf: Von der Romantik zur sozialen Frage

Schleiermachers Gefühls-Religion – Weitere Tendenzen der Säkularisierung – Albrecht Ritschl und Friedrich Nietzsche – Religion und Historismus – Religion und Materialismus – Religion und die Revolution von 1848/49 – Intermezzo: Preußens „christlicher Staat“ – Religion und die (klein-)deutsche Einigung – Die Zentrumspartei – Der „Kulturkampf“ – Die Kirchen und die soziale Frage – „Rerum novarum“

Kapitel zwölf: Weltkrieg, Zwischenkriegszeit, Drittes Reich

Die Kirchen und der Erste Weltkrieg – Matthias Erzberger vom Zentrum – Die Niederlage und die Protestanten – Die Kirchen und die Weimarer Reichsverfassung (WRV) – Protestanten und Republik – Der Ausgang der Weimarer Republik – Der NS-Staat festigt sich – Das Reichskonkordat – Der „Christliche Ständestaat“ in Österreich – Die Enzyklika „Mit brennender Sorge“ – Zwei Erzbischöfe als Beispiele: Conrad Gröber und Theodor Innitzer – Die „Deutschen Christen“ – „Bekennende Kirche“ und „Barmer Erklärung“ – Nachzuschieben: Luther und die Juden – Die Kirchen während des Krieges – Das Attentat vom 20. Juli 1944 – Die Kirchen und der „Holocaust“

Kapitel Dreizehn: Nachkriegszeit und Ökumene

Neuaufstellung der Evangelischen Kirche – Denkschriften – Besonders: die „Ostdenkschrift“ – Christentum und Grundgesetz – Gründung von CDU und CSU – Christlich Inspiriertes im Leben der Bundesrepublik – Die beiden Konfessionen und die deutsche Einheit – Das Zweite Vatikanische Konzil – „Aggiornamento“ als bleibende Aufgabe – „Wittenberg“ und der ökumenische Gedanke – „Rom“ und der ökumenische Gedanke – Wie geht es weiter?

Literaturverzeichnis

Vorwort

Nichts lag Martin Luther, dem Mönch und grübelnden Theologen, ferner, als „Politik zu machen“. Und doch wurde er „ein Umstürzler, wie ihn die Welt kaum je gesehen hatte“ (Richard Friedenthal). Sein Erfolg war so gewaltig und vor allem so dauerhaft, dass er den Begriff des „Ketzers“, in dem Verdammung und Ausgrenzung mitschwingen, schon fast ad absurdum führte. Ketzer, das waren im Mittelalter heterodoxe Randgruppen, deren sich die Kirche, teilweise mit rabiaten Mitteln, immer wieder entledigt hatte (mit Ausnahme der Hussiten). Doch die Lutheraner, Reformierten, Anglikaner etc. konnten von Rom weder vernichtet noch zurückgeholt werden, ihre Heterodoxie gewann vielmehr das Gewicht einer neuen Orthodoxie eigenen Rechts. Ignaz von Döllinger hat als skrupulöser katholischer Theologe behauptet, Luther habe einen neuen Glauben schaffen können, aber keine neue Kirche. Genau das hat Luther aber geschafft! War er auch selbst zu leidenschaftlich und zu spontan, um feste organisatorische Strukturen so zu gründen, dass sie im Sturm der Zeiten Bestand haben konnten, hat er doch die entscheidenden Stichworte vorgegeben, die zur Legitimierung solcher Strukturen von den weltlichen Machthabern eingesetzt wurden.

Es lässt sich kaum ein weltgeschichtliches Ereignis nennen, das an Bedeutsamkeit der von Deutschland ausgegangenen Reformation gleichkäme. Deren bis heute reichende Fortwirkung hat auch den Schub an Säkularisierung überdauert, dem unsere westliche Welt ab dem 17. Jahrhundert verstärkt unterliegt. Denn Gedanken, die ursprünglich aus der geistlichen Sphäre herrühren, haben in gut nachvollziehbarer Transformation während der Neuzeit unser Staats- und Gesellschaftsverständnis zutiefst beeinflusst, wobei die Ideen der Reformation einen prominenten Platz einnehmen. Das gilt gerade auch für den Geist der Verfassung (Grundgesetz) der Bundesrepublik Deutschland.

Aber, bei allem Jubiläums-Jubel über Luthers so genannten Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg: Die katholische Seite mag sich lange schwer getan haben, dem zu Wittenberg initiierten Freiheits-Pathos ihrerseits zu folgen. Doch in unserer Zeit öffnet sie sich diesem ebenfalls, und das mit einer theologischen Grundierung, wie sie spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorliegt. So sind die Kirchen immer weniger eine abgeschlossene Gesellschaft, die der Moderne halbwegs ratlos gegenüber steht, sondern gleichberechtigte Akteure in unserem aktuellen Pluralismus und, wenn sie ihre Rolle wohl verstehen, unverzichtbare Stimmen darin.

Im deutschsprachigen Bereich blicken die beiden großen Kirchen mittlerweile auf ein halbes Jahrtausend der Symbiose zurück, die als ebenso spannungsgeladen wie fruchtbar bezeichnet werden darf, von den anfänglichen Glaubenskriegen über die mühsame Schule der gegenseitigen Toleranz bis hin zu den heutigen ökumenischen Feiern und Gottesdiensten. Deshalb soll diese Darstellung in handlicher und geraffter Form darüber informieren, „was Luther angerichtet hat“ und wie die christliche Welt in Deutschland dadurch nachhaltig geprägt worden ist. Das Jubiläumsjahr 2017 wird am besten dann begriffen, wenn man sich die zugrunde liegende Geschichte, über die da gefeiert wird, noch einmal zusammenfassend vergegenwärtigt.

Dass dabei in abgewogener Weise berichtet werden muss, weder Wittenberg- noch Rom-lastig und ohne Polemik, versteht sich von selbst. Zu der Thematik gibt es eine Menge dickleibiger Schmöker, und vollends die wissenschaftliche Fachliteratur ist schon lange nicht mehr überschaubar. So hat der Autor versucht, die wesentlichen Punkte der Entwicklung in übergreifender Schau zusammenzufassen, um ein generelles Profil aufzuzeigen, von dem aus dem an speziellen Gegenständen interessierten Leser der Weg zur Vertiefung offensteht.

Geistesgeschichtliche Zusammenhänge, die auch uns noch etwas angehen, müssen erwähnt werden, denn Geschichte ist niemals nur Vergangenheit. Aber wohlfeile Aktualisierungen brauchen wir nicht. Große Jahrestage verfallen beim Gedenken an sie leicht der Tendenz des als borniert gezeichneten Famulus Wagner aus Goethes „Faust I“:

„Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht,

Und wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit gebracht“.

Da ist der Glaube an den linear aufsteigenden Fortschritt artikuliert. Doch wenn die Reformation auch den ersten Anstoß zu einem politisch-gesellschaftlichen Zustand gegeben hat, den wir als den Fortschritt in der abendländischen Neuzeit begreifen dürfen, müssen wir dennoch vorsichtig darin sein, den Optimismus des Famulus Wagner ungebrochen zu teilen.

München, am Reformationstag 2016

Kapitel eins: Zwischen Wittenberg und Rom. Die Reformation und die Folgen

Das wäre eine suggestive, geradezu filmreife Szene gewesen: Mit flatterndem Gewande schlägt der Augustiner-Eremiten-Mönch und Professor der Theologie Martin Luther seine 95 lateinischen Thesen, später auf Deutsch mit der Überschrift „Propositiones wider das Ablas“, an der Schlosskirche zu Wittenberg an. Es ist der 31. Oktober 1517, der Vortag zu Allerheiligen. Und was eigentlich nur der übliche akademische Weg war, eine gelehrte Disputation über das kirchliche Ablasswesen einzuleiten, das Luther nicht grundsätzlich ablehnte, doch dessen theologische Durchdringung noch zu wünschen übrig ließ, wurde wegen des unerwarteten Widerhalls in einer immer breiteren Öffentlichkeit zum Ausgangspunkt der epochalen Reformation und einer massenhaften Loslösung von der Papstkirche bis auf den heutigen Tag.

Dass Luther am 31. Oktober derart publikumswirksam aufgetreten ist, wird indessen vielfach bezweifelt. Jedenfalls hat Luther am selben Tag an Erzbischof Albrecht von Magdeburg geschrieben, seinen kirchlichen Vorgesetzten, der gleichzeitig Administrator des Bistums Halberstadt und als Erzbischof von Mainz und damit als Erzkanzler des Heiligen Römischen Reichs dessen ranghöchster geistlicher Würdenträger war. In seinem Brief bat Luther den Erzbischof, die Ablassprediger in genauere Disziplin zu nehmen, seine Instruktionen für sie zurückzunehmen und vielleicht die beigefügten 95 Thesen zur Kenntnis zu nehmen. Albrecht reagierte, indem er die Thesen an die Universität Mainz überwies, damit man zu einem Verbot an Luther komme, sich weiterhin über das Ablasswesen zu äußern. Zudem wurde der Fall nach Rom gemeldet, wo auch Papst Leo X. (1513 – 1521) die theologischen Fachleute mit ihm befasste.

Dabei ging es um hohe finanzielle Interessen sowohl der Kurie als auch des doppelten Erzbischofs, denn das Prinzip dabei war Sündenvergebung gegen Geldzahlung nach genau gestaffelten Taxen. Das klang nach Missbrauch eines geistlichen Vorgangs zugunsten fiskalischer Ausbeutung, war zwar schon jahrhundertelang praktiziert, aber auch kritisiert worden, beispielsweise von den der Kirche verhassten „Erzketzern“ John Wiclif (in England, Ende des 14. Jahrhunderts) und Jan Hus (in Böhmen, Anfang des 15. Jahrhunderts). Das Neue, das nun Weltgeschichte machte, bestand darin, dass aus dem anscheinend eher begrenzten Thema eine Bewegung entstand, nicht unter den Fachgelehrten, denn die nahmen Luthers Diskussionsangebot gar nicht an, sondern im „Volk“. Die Thesen wurden schnell ins Deutsche übersetzt, fanden durch den zwei Generationen zuvor erfundenen Buchdruck eine Verbreitung, wie es mittelalterlichen Handschriften niemals hatte gegeben sein können, und schlugen bei Gebildeten wie bei weniger Gebildeten gleichermaßen ein. Luther schien durch seine Aufmüpfigkeit eine schon länger vorhandene Stimmung unter den Deutschen getroffen zu haben, die nun zum – man darf schon sagen – Ausbruch kam.

Diese Stimmung wandte sich in einer bis dahin noch nicht erlebten Stärke gegen die römische Kirche und deren Wirken in Deutschland; nationale Töne schwangen ebenfalls schon mit. Es ging letztlich nicht nur um den Widerstand gegen kuriale Übergriffe finanzieller, administrativer und allgemein-politischer Art, so zahlreich sie auch sein mochten, sondern um das universale Thema einer Kirchenreform, denn die innerkirchlichen Zustände wurden als immer weniger vereinbar mit dem geistlichen Auftrag der Kirche wahrgenommen. Die fortbestehende intensive Frömmigkeit in der Bevölkerung fand zu wenig Befriedigung in dem Angebot der institutionalisierten Heilsanstalt, als die die Kirche sich definierte. Dass daraus der dauerhafte Abspaltungsprozess der Reformation hervorging, war einerseits zwar nicht frei von historischen Zufälligkeiten, hatte andererseits aber auch einen jahrhundertelangen Vorlauf, der die Abspaltung in ihrer nicht zu brechenden Vitalität erklärlich machte. Auch wenn wir uns nicht dazu versteigen wollen, deshalb von einer historischen Notwendigkeit zu sprechen, denn das könnte leicht eine geschichtsphilosophische Überanstrengung sein, sind doch langwirkende Kausalketten feststellbar.

Beginnen wir mit der Verstrickung der römischen Kirche in die große Politik, mit dem Höhepunkt unter den bedeutendsten Päpsten des 13. Jahrhunderts. Schon damals hatten die Franziskaner als neuartiger Bettelorden dagegen die Rückkehr zur apostolischen Einfachheit und Armut der Urkirche gefordert. Auch die neugegründeten Dominikaner gingen betteln. Es ist der Amtskirche gelungen, diese Bewegungen kurz nach ihrem Auftauchen im Wesentlichen in ihre Strukturen zu integrieren – weshalb katholische Autoren meinen, das sei bereits die „Reformation“ gewesen, und die nachfolgende Luthers hätte es also nicht mehr gebraucht.

Aber der Gang der Kirchengeschichte im späten Mittelalter lässt Zweifel an diesem Urteil aufkommen. Zunächst, weil die Kirche durch ihre Unterstellung unter die Könige von Frankreich („Babylonische Gefangenschaft“ in Avignon, 1309 – 1376) keine Chance bekam, den weltlichen Händeln der großen Politik zu entkommen, ja womöglich noch mehr in diese verstrickt wurde, und das nicht einmal als eine triumphierende Kirche (ecclesia triumphans) wie im 13. Jahrhundert, sondern eben im Schatten der Könige von Frankreich. Das bedingte einen Verlust an Autorität und Ansehen, und der schwindelerregende Ausbau des kirchlichen Finanzwesens gerade in der Avignoneser Zeit sowie die juristisch aufwendige Kultivierung der doch eigentlich verpönten „Simonie“ schufen zusätzliche Ressentiments.

Die Rückkehr von Papst Gregor XI. nach Rom hatte ein 37-jähriges Schisma zur Folge, da die Franzosen sich nicht mit ihrem Verlust an Einfluss abfanden. Am Ende amtierten drei Heilige Väter gleichzeitig, mit gegenseitiger Exkommunikation, was auf die Kirchengläubigkeit der Frommen einen verheerenden Eindruck machte und die Institution des Papsttums noch mehr in die Strudel der Politik hineinriss.

Das Heilmittel zur Beilegung des Schismas schien zu sein, der päpstlichen Monarchie durch die Etablierung der Autorität von Konzilien eine Art konstitutioneller Fesseln anzulegen, von Versammlungen aller Gläubigen, nicht nur der Kardinäle und Kirchenfürsten, sondern auch der Gelehrten von den großen Universitäten, damit – idealiter – das gesamte Gottesvolk seine Kirche, an der es nach wie vor hing, reformieren konnte. Dieses Projekt umfasste neben der Beseitigung des Schismas die Abstellung der in der Kirche aufgekommenen Missbräuche.

So trat, eine diplomatische Meisterleistung des römisch-deutschen Königs und späteren Kaisers Sigmund (1410 – 1437, vielfach auch Sigismund genannt), das Konzil von Konstanz zusammen (1414 – 1418). Die drei Päpste mussten sich zugunsten Martins V. (1417 – 1431) ihre Absetzung gefallen lassen. Man stellte 30 Artikel „Irrtümer des Johannes Hus“ zusammen, die der neue Papst nach seiner Wahl absegnete. Am 6. Juli wurde Jan Hus vor den Toren von Konstanz öffentlich verbrannt. Der daraufhin ausbrechende Aufstand seiner Anhänger in Böhmen war durch verschiedene „Kreuzzüge“ aus dem Reich heraus nicht zu bändigen. Die „Hussiten“ gewannen ihre Dynamik durch nationale (tschechische, d. h. antideutsche), soziale und religiöse Motive, die, über die Lehren von Jan Hus hinaus, bis hin zu einem kämpferischen Chiliasmus reichten.

Auf dem Konzil von Basel (1431 – 1449) sah sich die Kirche daher zu vertraglichen Konzessionen genötigt, die in den Prager Kompaktaten von 1433 festgehalten wurden. Die religiöse Hauptsache war dabei die Einräumung der Kommunion unter beiderlei Gestalt, nachdem die Kirche in den letzten Jahrhunderten, und noch einmal bekräftigt auf dem Konstanzer Konzil, die Kommunion an die Laien nur unter der einen Gestalt des Brotes gespendet hatte. Dafür versprachen die Gemäßigten unter den Hussiten, sich wieder mit der Kirche vereinigen zu wollen, und die Radikalen wurden von ihnen selbst bald niedergekämpft. 1452 erklärte Papst Nikolaus V. die Prager Kompaktaten für kassiert, doch die Machthaber in Böhmen hielten sich nicht daran. Das war der erste dauernde Verlust, den die römische Kirche an ihrer Glaubens-Autorität hinnehmen musste, in seiner Dimension allerdings ungleich geringer als der durch die spätere Reformation.

Die Kirchenreform nahm man sich in Konstanz mit großem Fleiß vor, weniger als religiöses (da glaubte man, mit der Verdammung der Lehren von Wiclif und Hus sowie mit der Verbrennung des Letzteren genug getan zu haben), denn als organisatorisch-moralisches Problem, und über den Kopf des Papstes hinweg. Das war jedoch ernsthaft genug. Die Diskussion auf dem Konzil war materialreich: Entweder das Kardinalskollegium sollte umfassendes Mitspracherecht am Thron des Nachfolgers Petri erhalten, oder dieses Kollegium war abzuschaffen, da es mit den kritisierten simonistischen Umtrieben zu eng verflochten war. Es oblag dann den Konzilien und Synoden, den Papst streng zu überwachen. Man gelangte nach unendlichen Verwicklungen zu folgenden, hier nur in Auswahl erwähnten Ergebnissen:

Alle zehn Jahre war, vom Papst einberufen, ein Konzil abzuhalten, nach Konstanz aber im fünften und dann im siebenten Jahr. Im Falle eines weiteren Schismas automatischer Zusammentritt. Der Papst darf Prälaten nur mit Zustimmung der Kardinäle versetzen. Nachlass der Geistlichen (Spolien) und Gebühren für Visitationen (Prokurationen) stehen der Kurie nicht mehr zu, ebenfalls nicht mehr die Einkünfte aus vakanten Pfründen. Aktive und passive Simonie zieht die Exkommunikation nach sich, die simonistisch erworbenen Gelder müssen zurückerstattet werden. Residenzpflicht für Bischöfe und Äbte, ohne jegliche Befreiung davon. Weitgehende Beschränkung der Erfindung und Erhebung päpstlicher Sonderabgaben, am Ende: sittsame Regeln über Tonsur, Kleidung und äußeres Auftreten der Kleriker. Regelungen zu der Vergabe von Pfründen, mit der interessanten, auf die mangelnde Bildung des damaligen Klerus Rückschlüsse erlaubenden Einzelheit, dass an Dom- und Stiftskirchen sowie bei größeren Pfarreien ein Sechstel der Stellen für wissenschaftlich Gebildete vorgesehen war. Auch das Konzil von Basel erging sich in detaillierten Änderungsdekreten. Aber es fehlte im Allgemeinen der kirchenpolitische Wille, diese in die Wirklichkeit umzusetzen.

Solche Versuche zeugten von der Einsicht in die Missstände im Schoße der Kirche, hatten aber zur Folge, dass die Päpste nach Konstanz einen erheblichen Teil ihrer Arbeitskraft in das Bemühen investierten, die Folgekonzilien, um deren Einberufung sie freilich nicht herumkamen, so ergebnislos wie möglich zu machen. Sie brachten sogar die in Konstanz beschlossene, grundsätzliche Überordnung des Konzils über den Papst zu Fall. Pius II. (1458 – 1464) erließ 1460 ein Dekret, das den Bann über alle aussprach, auch Kaiser, Könige oder Päpste, die es wagten, an die übergeordnete Instanz eines Konzils zu appellieren.

Das war politisch möglich, weil die Kurie sich inzwischen mit der zweiten im Mittelalter bestehenden Universalgewalt, mit dem Kaisertum, ins Benehmen gesetzt hatte. Kaiser Friedrich III. (1440 – 1493) war im Reich so schwach, dass er die Bedeutung seines Amtes nur im Zusammengehen mit dem römischen Papst wahren zu können glaubte. Daraus folgte, dass die Fürsten des Reiches im Widerstand gegen die weiter erfolgenden Eingriffe der Kurie finanzieller, personeller und machtpolitischer Art nicht auf die Unterstützung ihres Oberhauptes zählen konnten. Es ergab sich also ein durch das gesamte weitere 15. Jahrhundert beständig fortbrodelnder Unmut, der dann den Erfolg der Reformation Luthers nicht unwesentlich begünstigte.

Und je mehr der Papst seinen nach den Wirren des Schismas quasi neu gebildeten Kirchenstaat in der Mitte Italiens als eine der weltlichen Mächte auf dieser Halbinsel verstand, desto mehr geriet er wieder in den Bannkreis der großen Politik, wie ehedem. Desto mehr war er auch an seiner Einflussnahme im Heiligen Römischen Reich interessiert, die seine Kontrolle über die Besetzung der geistlichen Fürstentümer einschloss, einer Herrschaftsform, die es innerhalb der abendländischen Christenheit so nur mit dem Mittelpunkt in Rom und eben in Deutschland gab. Das oppositionelle (und weitgehend erfolglose) Ergebnis waren die „gravamina (Beschwernisse) der deutschen Nation“, wie sie ab dem Frankfurter Reichstag von 1456 immer wieder vorgebracht wurden, auch von den geistlichen Fürsten und den Freien Reichsstädten. Nicht nur willkürliche Eingriffe in geistliche Stellenbesetzungen, auch finanzielle Zumutungen und Anmaßung geistlicher Gerichtsbarkeit in an sich weltlichen Angelegenheiten standen dauernd auf der Agenda. Da wehrte sich der allmählich entstehende, neuzeitliche Territorialstaat gegen Störungen seiner Konsolidierung durch eine Macht, die für sich Überordnung in Anspruch nahm. War partikularer fürstlicher Egoismus im Spiel, so fehlte es bei den gravamina auch nicht an nationalen Untertönen, wenn die auch bei Weitem noch nicht die ideologische Exklusivität im Stile des 19. Jahrhunderts für sich in Anspruch nahmen. Auch das wurde zum Treibsatz für den Erfolg der Reformation.

Dieser stand auf zwei Säulen: der politischen ebenso wie der religiösen. Die Persönlichkeit Luthers, den man zu den religiösen Genies zählen muss, stand für die außer – oder wenn man so will: überpolitische Wirksamkeit der Reformation. Aber auch die allgemeine Entwicklung des Geisteslebens der lateinischen Christenheit gehörte dazu, das, sofern es der Autorität des römischen Pontifex über die Geister und Gemüter abträglich war, sogar über das eigentliche Glaubensleben hinausging. Zwei Stichworte drängen sich hier auf: Renaissance und Humanismus.

Die Renaissance war ein großartiger kulturgeschichtlicher Aufbruch, der die Tendenz hatte, die geistige Alleinherrschaft der mittelalterlichen Kirche nachhaltig infrage zu stellen. Bekanntlich ist die Renaissance durch die Wiederbelebung der geistigen Schätze der klassischen Antike gekennzeichnet, die nicht christlich, sondern heidnisch geprägt gewesen war. Deshalb haben die Liebhaber der Antike aber das Christentum nicht in kulturrevolutionärer Unbedingtheit schlechthin verworfen. Die „Platonische Akademie“, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Florenz als ein Gesprächskreis von Intellektuellen entstanden ist, verfolgte das hehre Ziel, die Lehren des Christentums mit denen der antiken Philosophie zu amalgamieren. Platon mit seiner Lehre vom ewigen Reich der Ideen, die sich auf Erden materialisieren, konnte dafür als Referenz verwendet werden.

Es wäre niemandem eingefallen, sich schlankweg als Atheisten zu bezeichnen. Sofern man in Glaubensdingen überhaupt nach letzter Klarheit strebte, kam allenfalls ein Deismus (Gott hat die Welt geschaffen, greift aber nicht mehr in sie ein) oder Theismus (Gott kann doch noch in die Welt eingreifen) zustande. Jedenfalls traten in solcher Sicht die verbindlichen kirchlichen Lehren von Erbsünde und Erlösung in den Hintergrund.

Es war gewissermaßen auch die Geburtsstunde des Historismus, für den dann im 19. Jahrhundert alle Zeitalter ihre besondere Würde haben und keines das andere im Sinne eines Fortschrittes der Erkenntnis oder einer spezifischen Heilsgeschichte übertrifft. Leopold von Ranke hat dies christlich akzentuiert, indem er (dem Sinne nach) befand, alle Zeitalter seien zu Gott hin gerichtet. Aber genau zu dem, für den die Kirche als Verwalterin seiner Offenbarung verpflichtend aufrief, zu eben dem nicht mehr.

Joseph Lortz in seiner „Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung“ fasst nicht ohne Tadel zusammen: „Man sucht eine freiere, schönere, harmonischere Menschheit. Das Konzept der Freiheit und der Rechte des Menschen, das, wenn auch mitunter zurückgedrängt, in der einen oder anderen Form die Entwicklung des Menschen in der modernen Zeit begleitet, steht klar am Anfang seiner Entwicklung. Diese freiere Haltung hatte bedeutende Folgen für den religiösen Bereich. Der Wert der Wahrheit, die bedingungslos verpflichtend ist, verlor seine Anziehungskraft. Zum Nachteil des Glaubens wurde die Freiheit überbewertet. So begann und nährte sich jene einseitige Auffassung, die bis heute die Renaissance als eine Periode der Freiheit betrachtet, die aber leider unterbrochen wurde von Reformation und Gegenreformation.“

Der letzte Satz läuft der Chronologie unserer Darstellung voraus, indem er auf den Aphorismus Nr. 237 aus Nietzsches Werk „Menschliches, Allzumenschliches – ein Werk für freie Geister“ (1878) verweist: „Dagegen [gegen die säkularisierende Wirkung der Renaissance, Anm. d. Verf.] hebt sich nun die deutsche Reformation ab als ein energischer Protest zurückgebliebener Geister, welche die Weltanschauung des Mittelalters noch keineswegs satt hatten.“ Sie warfen mit ihrer nordischen Kraft und Halsstarrigkeit die Menschen wieder zurück, erzwangen die Gegenreformation, das heißt ein katholisches Christentum der Notwehr, mit den Gewaltsamkeiten eines Belagerungszustandes, und verzögerten um zwei bis drei Jahrhunderte ebenso das völlige Erwachen und Herrschen der Wissenschaften, als sie das völlige In-Eins-Verwachsen des antiken und des modernen Geistes vielleicht für immer unmöglich machten.

Geschichtliche Phänomene in die Perspektive eines Fortschrittes einzuspannen, den man vorab selbst definiert hat, das dient der übersichtlichen Gliederung eines Textes, aber nicht unbedingt der tieferen Einsicht in diese Phänomene. Den unbestreitbaren moralischen Sumpf diverser Renaissance-Päpste (man denke nur kurz an die Verbrechen der Borgia, den eher martialischen als seelsorgerischen Julius II. und den verschwenderischen Genussmenschen Leo X.) zum Ende der mittelalterlichen Vorurteile namens Religion hochleben zu lassen, das mag in Nietzsches Linie gelegen haben, wird aber dem fortlebenden, vitalen Bedürfnis nach Religion, das die Menschen dies- und jenseits der Alpen durchaus noch hatten, nicht gerecht. „Kirche“ war in diesem Lichte nur der äußere, formale Ausdruck für ein großes geistliches Bedürfnis, das in dieser Institution, die es das Mittelalter hindurch hervorgerufen und den Menschen eingepflanzt hatte, nunmehr zu wenig an Heimstatt fand.

Ein deutliches Zeichen dafür ist das unglaubliche Wirken des Girolamo Savonarola von 1494 bis 1498 in Florenz. Er war dort Prior des Dominikanerklosters und wurde bekannt als feuriger Bußprediger. Deren hatte es im Italien des 15. Jahrhunderts viele gegeben, genannt seien hier nur Bernardino da Siena und Giovanni da Capestrano, der europaweit wirkte. Doch Savonarola übertraf alle an Wirkmächtigkeit, wenn auch nur für kurze Zeit. Seine Beredsamkeit, die vor apokalyptischem Hintergrund zu Buße und Askese aufrief, konnte im damaligen Florenz, das der Herrschaft der Medici entglitten war, mit entsprechend wachsenden Bestrebungen zur Errichtung einer Volksherrschaft, einen Sturm der populären Begeisterung auslösen.

Das weltliche Renaissance-Wesen mit seinen freieren Sitten, mit seinem Kult der schönen Künste, fiel in der Stadt, die gerne als die geistige Hauptstadt von ganz Renaissance-Italien bezeichnet wird, in Misskredit. Es wurden Scheiterhaufen errichtet, auf denen allerlei herbeigeschleppte Gegenstände des Lebensgenusses verbrannt wurden, z. B. Karnevalsmasken, Spielkarten, Parfümfläschchen und Musikinstrumente, ebenso Gemälde, wo Frauen unter mythischen oder historischen Vorwänden freizügig abgebildet waren. Denn Savonarola als eingefleischter Mönch hielt alles für überflüssig, was nicht dem Seelenheil diente. Der Herzog von Ferrara, woher Savonarola stammte, hielt es für angebracht, bei sich zu Hause ebenfalls eine strenge Reinigung der Sitten anzuordnen.

Ob der Mönch ausgerechnet aus Florenz eine stramme Theokratie hätte machen können, wie es später Jean Calvin in Genf unternahm, ist sehr wohl fraglich. Aber der, wenn auch nur kurzfristige, Erfolg seines Wirkens (1498 wurde er als Ketzer hingerichtet) zeigte, dass auch in Italien, dessen religiöses Leben so oft der Oberflächlichkeit und des puren Formalismus bezichtigt wurde (und von frommen Fremden immer noch wird), eine Substanz vorhanden war, die aktiviert werden konnte, sobald sich erst in der Kirche der Wille durchgesetzt hatte, den Kampf mit der Reformation auch geistlich aufzunehmen.

Savonarola kann in großer Gesamtschau als ein Vorläufer der Reformation gelten. Denn er hatte natürlich auch gegen den moralischen Verfall der Kirche und gegen deren Verweltlichung gewettert, sowie gegen die Oberherrschaft des Papstes überhaupt. Als er von Alexander VI. (1492 – 1503) exkommuniziert worden war, appellierte er an das Urteil Gottes selbst, das war noch radikaler als der Appell an ein reformatorisch gemeintes Konzil. Auch Jeanne d’Arc hatte in dem Ketzerprozess, der ihr 1431 in Rouen aufgenötigt wurde, ihren göttlichen Auftrag als über der kirchlichen Hierarchie stehend verteidigt. Nach Mario Ferrara zeigte Savonarola noch kurz vor seinem Tode als Bußfertiger „eine radikale Vernichtung seiner selbst in der Unendlichkeit Gottes und ein liebendes Streben nach der Wiedergeburt des gesamten lebenden Körpers der Kirche“.

Noch ein Wort zu den damaligen „Humanisten“ (die Benennung stammt erst aus dem 19. Jahrhundert). Das waren die Philologen, die über den wiederbelebten antiken Texten brüteten. Sie verfielen, bei allem Verdienst um die Neuschaffung eines edlen lateinischen Stils, dabei oft in grammatikalische Quisquilien oder in sterile stilistische Nachahmung etwa von Livius und Cicero, wandten ihr Motto „Zurück zu den Quellen“ (ad fontes) aber auch auf den Text der Bibel und auf die alten Kirchenväter an. Das konnte Unannehmlichkeiten mit der Kirche nach sich ziehen. So kam Johannes Reuchlin (1455 – 1522) über seine Hebräisch-Studien zur Erschließung des Alten Testamentes in Freiheit gegenüber der amtlichen lateinischen Übersetzung in der „Vulgata“.

Der Gang „zurück zu den Quellen“ barg für die Amtskirche die Gefahr, dass ihre für verbindlich erklärte Tradition, die sich erst in all den Jahrhunderten nach dem Auftauchen der „Quellen“ gebildet hatte, in ihrer Berechtigung bezweifelt wurde. Das hatte man schon dem Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz als Irrtum angerechnet, in der Formulierung der Konzilsväter: „Die kirchliche Obödienz ist eine solche gemäß der Erfindung der Priester der Kirche gegen die ausdrückliche Autorität der Schrift.“

Das geistige Kampfmaterial, das Luther zum Bruch mit der Papstkirche verwendete, lag schon länger bereit. Weltgeschichtliche Wirkung ist allerdings weniger eine Sache der Originalität, die Luther damit nicht einfach abgesprochen werden soll, als eine der definitiven Durchsetzung.

Luthers Eingriff in die Diskussion um den Ablasshandel begann von Anfang an, die päpstliche Autorität infrage zu stellen. Die Kirche begründete ihre Kraft, den Ablass zu erteilen, aus dem übergroßen Schatz der Gnade Christi, der Apostel und der Heiligen, der in sie als den „mystischen Leib Christi“ eingegangen war. Formuliert war diese Auffassung zum ersten Mal durch eine Bulle des Avignon-Papstes Clemens VI. vom Januar 1343 worden, der damit das 1350 bevorstehende Jubel-Jahr, das von der großzügigen Gewährung von Sündenablass lebte, untermauern wollte. Luther bestritt das im Grundsatz nicht, jedoch das Recht des Papstes, aus diesem Schatze auszuteilen. Die Hauptsache dabei sei die persönliche Reue. Das hatten auch die geschäftstüchtigsten Ablasshändler niemals geleugnet, aber Luther vertiefte das Thema, indem er sagte, über die Echtheit der Reue könne kein anderer entscheiden, nicht einmal der Sünder selbst. Da liegt der Gedanke zugrunde, dass der Einzelne seinem Gott unmittelbar gegenübersteht, der allein die Reue zutreffend beurteilt, womit der Weg offen wird zur Leugnung kirchlicher Vermittlungsfähigkeit und Vermittlungsnotwendigkeit zwischen Gott und dem Einzelnen. Das war die Axt an der Wurzel des Heils-Monopols der Kirche (siehe den Satz „extra ecclesiam nulla salus“ – das Heil ist nur innerhalb der Strukturen der Kirche zu erlangen). Thomas von Aquin hatte sich einst für das Recht des Papstes entschieden, den Gnadenschatz der Kirche auszuteilen. Die Kirche aber war nach Luther eine mystische Gemeinschaft der Gläubigen, an deren Schatz ein jeder ohne Weiteres Anteil habe. Das ist ein Hinweis auf eine spiritualistische Auffassung von Kirche, die der offiziellen Hierarchie schon immer missfallen hat, auch schon in den Äußerungen von Wiclif und Hus.

Da Luthers Standpunkt den Ablasshandel problematisierte, kam er dem Landesherren von Wittenberg entgegen, dem Kurfürsten Friedrich „dem Weisen“. Denn der befürchtete, ganz weltlich und zu Recht, dass damit die Finanzkraft seiner Untertanen geschmälert werde. Die auf der Sammlung von 1501 in seinen Landen zusammengebrachte Summe hatte er einbehalten und 1502 zur Gründung seiner Universität Wittenberg verwendet. Dass er selbst seinen Ehrgeiz in eine umfangreiche Reliquiensammlung setzte, die ebenfalls eine Quelle von Ablass sein konnte, stand auf einem anderen Blatt. Aber den Luther ließ er frei gewähren.

Dieser brachte zur Verbreitung seiner 95 Thesen für das allgemeine Publikum im März 1518 seinen „Sermon von Ablass und Gnade“ heraus. Der erlebte bis 1521 wenigstens 26 Auflagen – ein erstes Zeichen, dass Luther ein befähigter Schriftsteller war, der noch dazu den Nerv der Zeit traf, und dass der Erfolg der Reformation durch die Buchdruckerkunst ungemein gefördert wurde.

Rom hatte den Augustinerorden beauftragt, Luthers Ablassthesen genauer zu klären. Deshalb fand im April 1518 an der Universität Heidelberg unter Luthers Leitung eine Disputation statt, die ihm Gelegenheit gab, erneut seinen grundsätzlichen Standpunkt zu verkünden: Der Mensch erlangt das Heil nicht durch „gute Werke“, zu denen auch die Zahlung der Ablasssumme gehören würde, sondern allein durch seinen Glauben (sola fide), der ihm die rechtfertigende Gnade Gottes verschafft. Das beeindruckte besonders die Studenten und Magister, legte also den Samen für die weitere Ausbreitung von Luthers Gedankengut. Unter den Hörern waren nämlich auch unter anderen Martin Bucer(ius), der spätere Reformator in Straßburg und im Elsaß, und Johannes Brenz, der ab 1534 der Reformation im Herzogtum Württemberg und auch anderswo in Süddeutschland zum Durchbruch verhalf.

Am 30. Mai 1518 schickte Luther eine rechtfertigende Abhandlung an den Papst selbst, denn auch in Rom hatte man, wie von der mit Wittenberg konkurrierenden Universität Frankfurt an der Oder aus (1506 gegründet), gegen Luther geschrieben. Seine Epistel war im Ton gemäßigt. Er wolle sich den von der Kirche akzeptierten großen Lehrern (Thomas von Aquin, die Leuchte des Dominikaner-Ordens, war allerdings nicht darunter) unterwerfen, und auch den päpstlichen Dekreten. Im Sommer 1518 eröffnete Rom den Inquisitionsprozess gegen ihn, wohl mit der flankierenden Anregung des Kurfürsten Albrecht von Mainz, des Hohenzollern, der in Solidarität zu seinem Bruder, dem Kurfürsten von Brandenburg, und zu dessen neuer Universität Stimmung gegen Friedrich den Weisen, den wettinischen Konkurrenten, zu machen versuchte, da dieser Luther gewähren ließ.

Der wurde nach Rom vorgeladen, doch sein Kurfürst setzte es durch, dass er stattdessen kaiserliches Geleit zugesichert bekam und in Augsburg verhört wurde, durch den theologisch versierten Kardinal Cajetan (Tommaso de Vio aus Gaëta, bis 1518 Ordensgeneral der Dominikaner). Cajetan, der in der Theologie des Thomas von Aquin lebte und webte, forderte schlicht Widerruf, während Luther einen „herrschaftsfreien Diskurs“ erwartet hatte. Er machte sich beizeiten aus dem Staube und appellierte „an den besser zu informierenden Papst“. Cajetan verlangte weisungsgemäß von dem Kurfürsten die Auslieferung Luthers, oder zumindest dessen Ausweisung aus Sachsen-Wittenberg. Die Universität erteilte Luther auf Nachfrage Friedrichs des Weisen ein Unbedenklichkeitszeugnis, denn so weit war die Solidarisierung schon gediehen. Also lehnte Friedrich die Auslieferung und Ausweisung ab. Konnte er zugeben, dass seine nagelneue Universität einen Ketzer beherbergte? Luther legte nach, indem er sich nunmehr auf ein zukünftiges Konzil berief. Das roch doch etwas nach der Überordnung des Konzils über den Papst und konnte daher in Rom nicht anders als übel ankommen.

Aber die Kurie hatte zunächst für die Sache wenig Eifer, auch wenn Cajetan dem Kurfürsten gedroht hatte, man werde die Sache nicht fallen lassen. Am 9. November 1518 erging ein päpstliches Dekret, das die Berechtigung des Pontifex zum Ablass aus dem Gnadenschatz der Kirche heraus einfach wiederholte, ohne auf Luthers Gedanken einzugehen. Wie die Dinge in Deutschland mittlerweile standen, war das viel zu wenig.

Doch Leo X. trug Bedacht, den sächsischen Kurfürsten zu schonen. Denn bei der offenkundigen Hinfälligkeit Maximilians I. stand eine Kaiserwahl bevor. Der Papst wollte dabei keinen habsburgischen Sieger, denn in Italien stand bereits das Königreich Neapel unter spanisch-habsburgischer Herrschaft, die auch noch auf das Herzogtum Mailand als altes Reichslehen aspirierte, was den Kirchenstaat derart in die Zange genommen hätte, dass er unter habsburgische Abhängigkeit hätte fallen müssen. Das war ein altes Trauma der Päpste, das in dieser Form schon ihren Kampf gegen Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen bestimmt hatte. Also setzte Leo X. nach dem Tod Maximilians (Januar 1519) auf die Kandidatur des französischen Königs Franz I. (1515 – 1547), und hielt es für klug, Kurfürst Friedrich in Reserve zu halten, um die wahlberechtigten deutschen Kurfürsten dem Hause Habsburg, als dessen Kandidat Karl I. auftrat, König von Spanien, Herr der Niederlande und Enkel Maximilians, abspenstig zu machen. Währenddessen waren Friedrich und dessen Schützling Luther zu schonen.

Daraus wurde nichts. Friedrich nahm die insinuierte Kandidatur nicht an, und am 28. Juni 1519 wurde Karl gewählt. Damit fiel für Rom zwar die Schonung des Kurfürsten weg, aber es waren auch lange Monate vergangen, in denen der geschützte „Ketzer“ seine Publikumswirksamkeit in Deutschland noch mehr hatte zur Geltung bringen können.

Wenige Tage nach Karls Wahl, am 4. Juli, disputierte Luther öffentlich in Leipzig mit dem katholischen Theologen Johann Eck über das damals heikelste der kirchenpolitischen Themen: ob der Primat des Papstes aus der Bibel („Du bist Petrus, der Fels …“) hergeleitet werden könne oder ob er spätere menschliche Erfindung sei. Luther negierte die biblische Herleitung und sagte weiter: Die griechische Kirche und deren Kirchenväter, etwa Gregor von Nazianz und Basilius der Große, wüssten nichts vom Primat des Papstes, seien aber niemals zu Ketzern erklärt worden. Eck konterte: Der Primat sei auch von Wiclif und Hus geleugnet, von den Päpsten und den allgemeinen Konzilien, die doch vom Heiligen Geist erleuchtet seien, aber bekräftigt worden. Luther: Unter den Artikeln des Hus, die in Konstanz verdammt worden seien, gebe es auch einige unbedenkliche. Das ärgerte auch den streng katholisch gesonnenen Herzog Georg von der albertinischen Linie der Wettiner (Kurfürst Friedrich gehörte der ernestinischen Linie an), auf dessen Territorium sich Leipzig befand. Luther fragte sogar rhetorisch, womit man beweisen wolle, dass ein Konzil nicht irren könne. Dann durfte er allerdings auch nicht gegen den Papst an ein Konzil appellieren, wie er es nach dem Gespräch mit Kardinal Cajetan verkündet hatte; die hierarchischen Autoritäten waren für ihn abgetan.

Am 16. Juni 1520 erging daraufhin die päpstliche Bannbulle gegen ihn. 41 seiner Sätze wurden darin inkriminiert, falls er nicht innerhalb von 60 Tagen widerrufe, solle die weltliche Gewalt, die seiner habhaft würde, ihn nach Rom ausliefern. Doch die Universität von Wittenberg beschloss, die Bulle nicht zu veröffentlichen, und Kurfürst Friedrich lehnte sie ebenfalls ab.

Im Juni 1520, während in Rom die Bulle erging, hatte Luther seine Abhandlung „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“ verfasst, Erstauflage 4000 Exemplare, für damalige Verhältnisse sehr hoch, nach zwei Wochen schon vergriffen. Der Inhalt war revolutionär: Alle Christen seien zum Priesteramt berufen, also nicht nur Schluss mit dem Sakrament der Priesterweihe, sondern generelle Aufhebung der Trennung zwischen Klerus und Laien, dem Lebensgesetz der Amtskirche. Alle waren aufgefordert, „des christlichen Standes Besserung“ in die Hand zu nehmen. Die Christen seien der Obrigkeit unterworfen, die zu ihrer (wegen der Erbsünde erforderlichen) Bändigung das Schwert führe. Die Institution des Papsttums darf mit beschränkten Kompetenzen, also ohne Primat und auch ohne Superiorität über das Kaisertum, bestehen bleiben. Landeskirchen sind zu bilden, die niederen Geistlichen sollen heiraten dürfen. Damit waren die weltlichen Instanzen des Reiches aufgerufen, die Sache Luthers in ihre Hand zu nehmen. So deutete sich bereits 1520 die enge Verbindung zwischen evangelischer Kirche und Staatsgewalt an.

Zweiter publizistischer Schlag, auf Lateinisch, Oktober 1520: „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“, ein Angriff auf die kirchliche Lehre von den sieben Sakramenten, wobei nur die Taufe, die Buße und die Eucharistie (Abendmahl) übrigblieben, denn nur die seien aus der Heiligen Schrift heraus zu begründen. Nachdem Papst und Konzil nicht mehr als Autoritäten galten, blieb nur noch die Bibel als Quelle der Wahrheit übrig. Diese Art von Zurückgehen „ad fontes“ wurde zu einem starken Appell an religiöse Ernsthaftigkeit.

Dritte Schrift aus demselben Jahr: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, mit der bekannten typisch lutherisch-wirkungsvollen Formulierung: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ Das bezeichnet eine Trennung des Lebens des Leibes von der Seele und ist daher ein Haupttext der spezifisch deutschen Kultur der Innerlichkeit (der Seele), die die Äußerlichkeit (den „Leib“, das Leben) gering achtet, weil es zum Seelenheil (sola fide!) auf die Innerlichkeit ankommt. Solche inwendige Religiosität hatte es im späten Mittelalter, angeregt von den großen Mystikern deutscher Zunge, prononciert gegeben: Man fasste sie unter dem Begriff der devotio moderna zusammen, der Gläubige huldigten, die mit der Welt in größtmöglichem Frieden leben wollten, um ihrem Lebensideal zu folgen: der Nachahmung und Nachfolge des sanftmütigen Christus. Dazu brauchten sie keine Papstkirche, und Luther hatte Sympathien für ihre Denkweise. Alle drei seiner Schriften bahnten den Weg für die weitere Entfaltung des Luthertums: den politisch-organisatorischen, den theologischen und – sagen wir – den mentalitären.

Mit Rom war auch auf diese Weise endgültig gebrochen. Am Morgen des 10. Dezember 1520 verbrannte Luther auf dem Schindanger vor den Toren von Wittenberg, nachdem die in der Bulle gesetzte Frist von 60 Tagen schon abgelaufen war, eben diese Bulle und päpstliche Dekretalen, Rechtsetzungen, die in Buchform zusammengefasst waren. Am nächsten Tag soll Luther gesagt haben: „Hoch vonnöten wäre es, dass der Papst, d. i. der Römische Stuhl samt allen seinen Lehren und Gräueln, verbrannt würde.“

Es war nun so viel von Luther die Rede, dass die Frage auftauchen mag: Wird hier nicht an einer Heldenlegende der Geistesgeschichte gewoben, nach dem Motto, dass Männer (was einzelne Frauen nicht ausschließen muss) die Geschichte machen? Der reißende Strom, in den sich die reformatorische Bewegung nach 1518 steigerte, ist in der Tat ohne Luther, dessen auch in der Öffentlichkeit wirksame Charakterstärke und konsequente Unbedingtheit, auch ohne dessen stilistisches Talent nicht denkbar. Er ist aber ebenso undenkbar ohne den, in zusammenfassender Verkürzung gesagt, gegen Rom oppositionellen Untergrund der Zeit in Deutschland, sowie ohne die gerade herrschende politische Konjunktur, und auch nicht ohne den neuartigen Buchdruck. Der Genius hatte seine Zeit gefunden, die Zeit ihren Genius. Siehe auch Goethe, Faust II, 1. Akt, Mephistopheles in der kaiserlichen Pfalz: „Wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt den Toren niemals ein …“

Kapitel zwei: Die Reformation behauptet sich

Kaiser Karl V.

Da Luther nicht widerrufen hatte, wurde er am 3. Januar 1521 exkommuniziert. Kurfürst Friedrich hielt aber weiter zu ihm und setzte sich für ihn auch bei Karl V. ein, dem frisch erwählten „Römischen Kaiser“, wie dieser sich nannte. Am 27. Januar 1521 wurde zu Worms des Kaisers erster Reichstag eröffnet. Karl besaß das Königreich Spanien, das Königreich Neapel und die gesamte habsburgische Erbschaft im Reichsverband: die Niederlande, Luxemburg, die Freigrafschaft Burgund, Länder am Oberrhein und rund um Basel, Tirol, Ober- und Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und Krain. Er sprach nur Spanisch und Französisch, Deutsch nicht. Die Erwartungen an ihn waren schier unermesslich. In Spanien wurde er als direkter Nachfolger des politischen Urvaters der abendländischen Christenheit, Karls des Großen, begrüßt. Er würde die westliche und östliche Christenheit wieder vereinigen, damit sich das Wort des Johannes-Evangeliums (10,16) erfülle: „[…] und wird eine Herde und ein Hirte werden“. Sein Mentor und Großkanzler Mercurino Gattinara suggerierte ihm, er habe den Auftrag zur Weltherrschaft, und wies ihm gar die Rolle des Kaisers der Endzeit zu, wie sie in apokalyptischen Visionen des Mittelalters vorgesehen war. Der Tag der Reichstagseröffnung galt als der Todestag Karls des Großen (der starb aber genau am 28. Januar 814).

Was als ein Nachklang des mittelalterlichen Universalismus daherkam, hatte tatsächlich durch die unerhörte Machtansammlung des Hauses Habsburg, die die letzten Jahrzehnte gesehen hatten, eine gewisse neue, materiell unterstützte Plausibilität gewonnen. Außerdem wurden gerade große Teile der von Kolumbus ab 1492 entdeckten „Neuen Welt“ der spanischen Krone unterworfen, mit einem ungeheuren Ertrag an Silber und Gold, der in die europäische Politik investiert werden konnte.

Wir wissen jedoch, dass gerade die Herrschaft Karls V. (bis 1556) das Auseinanderbrechen der westlichen Christenheit brachte. Des Kaisers Bestreben musste es lebenslang sein, dies zu verhindern, denn eine universale Herrschaft brauchte nach damaligem Verständnis eine universale Glaubenseinheit, da die Autoritäten von Kaiser und Papst seit Karl dem Großen eng aufeinander bezogen waren. Die Kaiserwürde war auch eine sakrale Größe. Karl V. hat sich der Sicherung der Glaubenseinheit im Abendland mit großem Bemühen gewidmet, teils politisch taktierend, teils in kriegerischer Aggressivität. Dass er am Ende scheiterte, lag nicht nur an der unbezwingbaren Glaubensstärke der sich immer mehr entfaltenden evangelischen Welt, sondern auch an den vielen Konflikten, die er sich eben dadurch zuzog, dass seine Herrschaftsinteressen fast ganz Europa, das Mittelmeer und den Atlantik umfassten.

Die evangelisch gewordenen Reichsfürsten waren die eine Potenz, die ihm widerstand. Diese war stets in taktischem Zusammenhang mit den beiden anderen mächtigsten Widersachern des Kaisers zu sehen, dem König von Frankreich und dem osmanischen Sultan. Frankreich kämpfte gegen die Umklammerung durch habsburgische Territorien, die Sultane waren sich tendenziell die Welteroberung schuldig, und neben der Wahrung der Glaubenseinheit bestand die heiligste Pflicht des Kaisers darin, die Christenheit gegen den Ansturm der „Ungläubigen“ zu schützen. Karl trug über alle drei Siege davon, aber sie blieben stark genug, um die Revanche nicht aufzugeben und ihn dadurch zu hindern, die Idee von der Universalherrschaft mit praktischem Leben zu erfüllen.

Reichstag zu Worms 1521

Der Reichstag zu Worms 1521 war ein Musterbeispiel dafür, wie sich damals im Reich Politik und Religion gegenseitig konditionierten. Karl hatte ein gewisses Interesse daran, die von Luther ausgehende Bewegung, die bereits begonnen hatte, Massencharakter anzunehmen, nicht von vornherein zu verdammen. Nach dem Vorbild kaiserlicher Ketzergesetzgebung, die auf Friedrich II. von Hohenstaufen zurückging, hätte er eigentlich die Wittenberger Neuerer nach erfolgter päpstlicher Exkommunikation dem Scheiterhaufen übergeben oder ihnen ihre blasphemische Zunge herausreißen lassen, zumindest die Reichsacht aussprechen müssen. Es war keine Frage, dass er sich als Verteidiger der Kirche fühlte und das ganze Wittenberger Wesen verabscheute – weniger aus theologischen Gründen, von denen er nichts verstand, als infolge seines herrschaftlichen Auftrages zur Wahrung der Einheit der Glaubensgemeinschaft.

Aber Kurfürst Friedrich stellte ihm vor Augen, dass dieser Luther zuerst einmal angehört werden müsse. Er dürfte ihm gesagt haben, hier sei § 22 seiner Wahlkapitulation von 1519 einschlägig, eines Instruments, mit dem die Kurfürsten versucht hatten, dem von ihnen gewählten Kandidaten die ihnen genehmen Beschränkungen für sein Handeln im Reich aufzuerlegen: „Wir sollen […] keins wegs gestatten, daß nu hinfüro jemants hoch oder nider Stands, Churfürst, Fürst oder ander on Ursach, auch unverhort in Acht und Aberacht gethan […] werde […].“ Karl brauchte aber Friedrich den Weisen, da er ihm als besondere Vertrauensfigur für die Einrichtung eines aus deutschen Autoritäten bestehenden „Reichsregiments“ galt, das gemäß der Wahlkapitulation von 1519 zu bestellen war. Denn Karl musste bald nach Spanien zurückeilen, und das auf zunächst unbestimmte Zeit.

Des Kurfürsten Stellungnahme für Luther akzeptierte Karl auch deshalb, weil er damit den Papst unter Druck zu setzen gedachte. Der nämlich hatte in dem sich abzeichnenden Konflikt Karls mit dem französischen König Franz I. über den Besitz von Mailand und die Vorherrschaft in Italien Sympathien für Frankreich gezeigt. Denn wie Frankreich sich ringsum bedroht fühlte, so auch der Papst in seinem Kirchenstaat in der Mitte Italiens, sobald die Kaiserlichen im Norden Mailand und im Süden Neapel kontrollierten. Zudem war Luther in Deutschland inzwischen so populär geworden, dass die Stimmen nicht fehlten, die dem Kaiser einen Bürgerkrieg an die Wand malten, wenn er gegen Luther scharf vorginge.

Karl versprach Luther also freies Geleit, wenn er nach Worms komme, ausgedehnt auf drei Wochen nach seiner Abreise, und kam auch nicht in die Verlegenheit, es brechen zu müssen oder es fürstlichen Heißspornen aufzuopfern, obwohl er am Ende des Reichstags dann doch die Reichsacht über ihn aussprach. Er hatte eine Menge anderer Sorgen in Italien und Spanien, worunter anschließend der Nachdruck, den er auf die Vollstreckung der Reichsacht legte, sehr litt. Mit der Reichsacht hatte er dem Papst eine Konzession gemacht und ihn auf seine Seite gegen Frankreich geschoben. Das kostete ihn aber bekanntlich nichts, da Kurfürst Friedrich Luther bei dessen Rückreise aus Worms auf die sichere Wartburg entführen ließ.

Es kam für Luther nur zu einer Anhörung. Man fragte ihn, ob er diese und jene Schriften verfasst habe und ob er noch zu den darin enthaltenen Auffassungen stehe. Luther erklärte, er könne nur das widerrufen, was man ihm als im Gegensatz zur Heiligen Schrift behauptet nachweisen würde. Dabei soll er abschließend gesagt haben: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen.“ Es war eine der Charakterleistungen, mit denen er sich als wichtigste Figur des religiösen Umbruchs etablierte, sozusagen eine historisch fruchtbare Sturheit.

Am Tag nach Luthers Anhörung, dem 19. April 1521, verlas Karl vor den Fürsten eine von ihm selbst verfasste Erklärung. Darin sprach er von der ihn verpflichtenden Kraft der kaiserlichen Tradition. Man müsse der Tradition auch in Sachen des Glaubens folgen „und besonders dem, was angeordnet wurde durch meine besagten Vorfahren, sowohl auf dem Konzil von Konstanz als auch auf anderen“. Karl nahm für sich, für die weltliche Gewalt, in Anspruch, auch in geistlichen Dingen mitzureden, da er diese Materie seinem übergreifenden kaiserlichen Ordnungsauftrag unterwarf. Indem er als Kaiser religiöse Fragen nicht der Kirche überließ, sondern seiner Politik zu unterwerfen versuchte, trug auch er in großem historischem Zusammenhang zu dem Säkularisierungs-Schub der Neuzeit bei, der gerade aus der nun beginnenden Spaltung der Christenheit heraus entstand.

Der erstaunliche Nuntius

Um die Jahreswende 1522/23 fand in Nürnberg ein Reichstag statt. Auf dem sprach Francesco Chieregati, der Nuntius des als Nachfolger Leos X. gewählten Papstes Hadrian VI., vor den Fürsten eindringliche Worte. Weniger erstaunlich war, dass er die Vollziehung der Acht gegen Luther nachdrücklich einforderte, mit der Rhetorik, die dem Entsetzen vor der drohenden Spaltung der Christenheit entsprach. Diese Lutheraner wollten die weltliche Autorität zerstören, nachdem sie die geistliche zerstört hatten.

Aber, und das war aufsehenerregend, und entsprang dem unerhörten Eifer Hadrians VI.: Die aktuelle Verwirrung entspringe hauptsächlich den Sünden der Priester und Prälaten. Beim Heiligen Stuhl seien schlimme Missstände eingerissen, und so sei die Krankheit vom Haupte zu den Gliedern herabgestiegen. Dagegen wolle der Papst mit allen Mitteln ankämpfen, damit der römische Hof sich reformiere, was er desto eher tun würde, als er sehe, dass alle Welt dies so eifrig ersehne.

Die Antwort der Fürsten zeigte, dass zwischen ihnen und der Kurie kein Vertrauen bestand. Hatte der Nuntius gedacht, mit dem Versprechen auf kuriale Besserung dem Kampf gegen die beginnende Reformation Nachdruck verleihen zu können, denn damit würden die verlorenen deutschen Schafe wieder in die päpstliche Herde zurückgeführt, so drehten die Fürsten den Spieß um: Wenn die römische Verderbnis zugegeben werde, dann könne man ja wohl nicht diejenigen verfolgen, die den Finger darauf gelegt hätten. Zu einer Verpflichtung, die Reichsacht nun endlich auszuführen, kam es also nicht.

Der folgende weitere Nürnberger Reichstag von 1524 befand auch nur, die Reichsacht sei zu vollstrecken, „soweit möglich“. Gleichzeitig erhob er die schon länger vorhandene Forderung, ein Konzil einzuberufen, durch den Papst mit kaiserlicher Bewilligung, und zwar in Deutschland.

Ein Konzil, das war für den neuen Papst Clemens VII. (1523 – 1534) geradezu die Pest. Die Deutschen verlangten dabei auch die Teilnahme von Laien, wie es in Konstanz 1414 und in Basel 1431 gewesen war. Dazu noch die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem Konzil reformatorische Standpunkte geltend machten!

Der Kaiser im fernen Spanien untersagte es aufs Schärfste. Er hatte sich nicht zu einem „Reichsregiment“ für seine Abwesenheit herbeigelassen, damit dieses ihm seine wesentliche Aufgabe entwand, die Einheit der Christenheit zu wahren. Der Vorschlag zeugte aber immerhin von nationalem Selbstbewusstsein, wie es bei den Tschechen im Unterschied dazu erst nach der Einberufung des Konzils von Konstanz an Kraft gewonnen hatte. Karl V. war seinerseits nicht in der Lage, dem Papst ein Konzil aufzuzwingen, da er im Krieg mit Frankreich befangen war. Ob damit eine Chance vertan wurde, die drohende Kirchenspaltung in den Griff zu bekommen, muss der Spekulation überlassen werden.

Hinter diesen Gefechten in der hohen Politik stand die Dynamik einer anscheinend unaufhaltbaren religiösen Bewegung, die natürlicherweise auf die Politik zurückwirkte. War die Autorität der Kirche infrage gestellt, dann stand auch die weltliche Ordnung, angesichts der herkömmlichen Verzahnung beider, zur Disposition. Nuntius Chieregati hatte recht gehabt. Es dient zur Erklärung der Durchschlagskraft der lutherischen Bewegung, dass ihre Opposition gegen eine der beiden etablierten Mächte, die Kirche, auch das Kaisertum, obwohl Luther denkbar weit davon entfernt war, es infrage zu stellen, neue Herausforderungen stellte. Karl V. hat sich dieser deutschen Thematik zu Beginn der Reformation überhaupt nicht ernsthaft angenommen; doch so fraglos monarchisch waren damals die Zeiten, dass ihn das keinesfalls das Amt kostete.

Hutten und Sickingen

In der deutschen Öffentlichkeit hatte seit dem hohen Mittelalter schon immer ein anti-römischer Affekt gewirkt, der nun auch publizistischen Widerhall fand. Da war der fränkische Adlige und Literat Ulrich von Hutten, der humanistische Studien betrieb, den Kaiser Maximilian I. zum poeta laureatus beförderte und dessen wortgewaltiger und gedruckter Widerwille gegen die römische Kirche sich zu nationaler Eindringlichkeit steigerte.

Hutten war froh, in dem Reichsritter Franz von Sickingen einen Gesinnungsgenossen zu finden. Der war zwar ein Feldhauptmann des Kaisers, hatte Luther aber nach dessen Auftritt in Worms zu sich auf seine Ebernburg (bei Bad Kreuznach) eingeladen, um ihn vor allfälliger Gefangennahme zu bewahren. Luther hatte gut daran getan, diese Einladung abzulehnen und sich stattdessen von den Leuten seines Kurfürsten Friedrich entführen zu lassen. Denn Franz von Sickingen gehörte zu dem vielfach frustrierten Stand der Reichsritter: Herren mit geringem Grundbesitz auf ihren Burgen, die sich der Vereinnahmung durch die Staatsgewalt der nachbarlichen Fürsten schlecht und recht erwehrten.

Der Ritterstand sympathisierte nur wenig mit der Reformation. Sickingen aber nahm sie sehr ernst, weshalb Ulrich von Hutten dessen Ebernburg als „Herberge der Gerechtigkeit“ besang. Leopold von Ranke steigert an dieser Stelle seine auch sonst erlesene Prosa: „In der Tat, es wäre kein schlechter Bund gewesen, wenn der Mönch, den die Nation wie einen Propheten verehrte, seinen Wohnsitz bei dem gewaltigen Rittersmann genommen und ihn mit der Macht seines Wortes unterstützt hätte.“ Doch dann: „Aber Luther hatte den großen Sinn, sich von allen politischen Verbindungen fernzuhalten, keine Gewalt versuchen, einzig der Macht der Lehre vertrauen zu wollen.“

Franz von Sickingen scheiterte schnell. Er tat sich mit einem nicht unerheblichen Teil der Reichsritterschaft zusammen und begann, Trier zu belagern, die Residenz des von ihm gehassten „Pfaffen“, des dortigen geistlichen Kurfürsten. Die ritterliche Hilfe kam nicht, Sickingen musste sich auf seine Burg Nanstein zurückziehen, wurde von dem belagernden Fürstenheer zusammengeschossen und kam selbst um (7. Mai 1523).

Der leidige Bauernkrieg

Es war bedrohlich für die reformatorische Bewegung, dass sich politische und soziale Strömungen auf sie beriefen und damit Luthers Wort von der inneren Freiheit eines Christenmenschen auf die öffentliche Sphäre übertrugen, damit reine Lehre und politische Ordnung zur Übereinstimmung gelangten. Viel elementarer als bei Sickingen machte sich diese Tendenz im großen deutschen Bauernkrieg (1524/25) geltend, der den „gemeinen Mann“, worunter überwiegend die zu den Waffen greifenden Bauern zu verstehen waren, besonders in Schwaben, im Elsass, in Franken und in Thüringen zur Bildung von großen Heerhaufen hinriss.

Im März 1525 kamen in der kleinen Reichsstadt Memmingen, derer sich die Bauern bemächtigt hatten, die „Zwölf Artikel“ heraus, die die bäuerlichen Forderungen übersichtlich bündelten. Der antiklerikale Effekt trat auch hier hervor, da die Bauern neben ihren weltlichen fast noch mehr ihre geistlichen Herren aufforderten, ihnen ihre „alten Rechte“ zurückzugeben, die durch feudale Bedrückung beschnitten worden waren (was schon unter Kaiser Maximilian I. zu regional begrenzten Unruhen geführt hatte). Da hieß es zum Beispiel, dass es „unbrüderlich“ sei „und dem Wort Gottes nicht gemäß, dass der arme Mann nicht Gewalt hat, Wildbret, Geflügel und Fische zu fangen“. Auch: Rückgabe der Wälder an die ursprünglichen Besitzer, die Gemeinden, zur Versorgung mit Bau- und Brennholz, die Frondienste reduzieren „allein nach dem Laut des Wortes Gottes“, die Pachtgebühren verringern, und was an Beschwerden im bäuerlichen Alltag noch sein mochten.

Neu war, dass man sich zur Schaffung neuer Gerechtigkeit ausdrücklich auf das Wort Gottes berief, als auf das ewige Gesetz, das auch in den irdischen Angelegenheiten gelten sollte. Die Anrufung dieser Autorität wäre wohl ohne das Bestehen Luthers auf der Heiligen Schrift als oberster Verbindlichkeit nicht möglich gewesen. So wurde die Abschaffung der Leibeigenschaft gefordert, die „zu Erbarmen“ sei, „angesehen dass uns Christus alle mit seinem kostbarlichen Blutvergießen erlöst und erkauft hat, den Hirten gleich wie den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum erfindet sich mit der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen.“ Die Gemeinden sollen das Recht haben, ihren Pfarrer frei zu wählen. „Der Pfarrer soll das Evangelium lauter und klar ohne allen menschlichen Zusatz predigen, da in der Schrift steht, dass wir allein durch den wahren Glauben zu Gott kommen können.“

Die oben auszugsweise wiedergegebenen Forderungen waren revolutionär nicht ihres Inhaltes wegen, sondern wegen ihrer Legitimierung durch die Heilige Schrift, wie die Bauern sie eben verstanden. Den Rekurs auf das göttliche Recht hatten schon Wiclif und die Hussiten vertreten. Das verletzte „alte Recht“ war nicht etwa wiederherzustellen, sondern eine neue, die „göttliche“ Gerechtigkeit sollte etabliert werden. Brüderliche Liebe und der „gemeine christliche Nutzen“ waren der Leitstern einer besseren Gesellschaftsordnung, die die Vordenker der bäuerlichen Bewegung anstrebten und die man in ihren Einzelheiten nicht mehr recht aus dem Evangelium herleiten konnte.

Mit der Forderung nach gewählten, redlichen Predigern ging die nach Abschaffung der Klöster und Stifte einher, der Adel sollte seine Privilegien verlieren, wenn auch Grundeigentümer bleiben. In Tirol und Salzburg, wo ebenfalls Unruhen ausgebrochen waren, sollten die Herrschaftsrechte des Adels auf den Erzbischof übergehen, doch war gleichzeitig den Gemeinden und auch den Städten eine kräftige kommunale Autonomie zu gewähren. Es machten auch Vorstellungen die Runde, dass in größeren Territorien ein landständisches Regiment an die Seite des Fürsten treten oder diesen sogar einsetzen sollte, wie im Bistum Bamberg und im Herzogtum Württemberg – eine verfassungsmäßige Aufwertung und Absicherung des „gemeinen Mannes“ also.