19,99 €

Mehr erfahren.

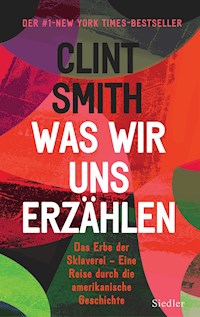

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Von 0 auf Platz 1 der New-York-Times-Bestseller-Liste: Clint Smith mit dem Buch der Stunde

Eines der 10 besten Sachbücher des Jahres 2021 - New York Times

Nominiert für den National Book Award for Nonfiction (Longlist)

Eines von Barack Obamas Lieblingsbüchern des Jahres 2021

In diesem Buch nimmt Clint Smith uns mit auf eine einzigartige Reise: Er folgt den Spuren des transatlantischen Sklavenhandels von New Orleans bis nach Monticello und zum berüchtigten Angola Prison – historischen Stätten Amerikas, die von der Geschichte der Sklaverei erzählen. Doch die Wahrheit über das dort erlittene Unrecht ist unter vielen Schichten von Legenden und Zuschreibungen verschüttet. Poetisch und brillant führt uns Smith vor Augen, wie eng alltägliche Orte, Feiertage und sogar ganze Stadtteile bis heute mit diesem gewaltsamen Kapitel der amerikanischen Geschichte verflochten sind und so noch immer die Gegenwart prägen.

»Smith zwingt uns, zu überdenken, was wir über die amerikanische Geschichte zu wissen glauben.« TIME

»Wir brauchen dieses Buch.« Ibram X. Kendi, Autor von How to Be an Anti-Racist

»Ein brillantes, wichtiges Werk über ›ein Verbrechen, das noch immer stattfindet‹« Kirkus

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 528

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Von 0 auf Platz 1 der New-York-Times-Bestseller-Liste: Ein kraftvoller Appell gegen das Vergessen

Clint Smith nimmt uns mit auf eine einzigartige Reise: Er folgt den Spuren des transatlantischen Sklavenhandels von New Orleans bis nach Monticello und zum berüchtigten Angola Prison – historischen Stätten Amerikas, die von der Geschichte der Sklaverei erzählen. Doch die Wahrheit über das dort erlittene Unrecht ist unter vielen Schichten von Legenden und Zuschreibungen verschüttet. Poetisch und brillant führt uns Smith vor Augen, wie eng alltägliche Orte, Feiertage und sogar ganze Stadtteile bis heute mit diesem gewaltsamen Kapitel der amerikanischen Geschichte verflochten sind und so noch immer die Gegenwart prägen.

Clint Smith, geboren 1988, ist ein amerikanischer Journalist, Autor, Dichter und Dozent aus New Orleans. Seine Essays, Gedichte und Texte wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er ist National Poetry Slam Champion des Jahres 2014 und wurde 2018 auf die »Forbes 30 Under 30«-Liste gewählt. Seine beiden TED-Talks »The Danger of Silence« und »How to Raise a Black Son in America« wurden bisher über 7 Millionen Mal gesehen. Was wir uns erzählen ist Clint Smiths erstes, begeistert aufgenommenes Sachbuch. Es erschien 2021 in den USA und wurde sofort zu einem #1-New-York-Times-Bestseller. Von New York Times und TIME zu einem der 10 besten Bücher des Jahres gekürt, wurde es für den National Book Award for Nonfiction nominiert und von Barack Obama zu einem seiner Lieblingsbücher des Jahres erklärt.

»Wir brauchen dieses Buch.« Ibram X. Kendi, Autor von How to Be an Anti-Racist

»Ein brillantes, wichtiges Werk über ›ein Verbrechen, das weiterhin passiert‹.«Kirkus

»Durch seinen neuen Blick auf Nachbarschaften, Feiertage und alltägliche Orte zwingt uns Smith die amerikanische Geschichte, die wir zu kennen glauben, zu überdenken.« Time

Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de

Das Erbe der Sklaverei – eine Reise durch die amerikanische Geschichte

Aus dem amerikanischen Englisch von Henriette Zeltner-Shane

Siedler

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel How the Word is Passed. A Reckoning with the History of Slavery acrosss America bei Little, Brown and Company.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe 2021 by Clint Smith

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022

by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Antje Steinhäuser

Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München, nach einer Vorlage von Dan Mogford

Umschlagabbildungen: © shutterstock

Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen

ISBN 978-3-641-29029-0V001

www.siedler-verlag.de

Vorbemerkung des Verlags

Clint Smith zitiert zahlreiche historische Texte, Artikel und Aussagen aus der Zeit der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, als Bezeichnungen und Begriffe, die heute als rassistisch, diskriminierend und abwertend gelten (Nigger, Neger, Mulatte, Rasse, Negroes, untermenschlich, Kaffern), gebräuchlich waren. Diese Bezeichnungen und Begriffe werden in der Übersetzung wiedergegeben und weder umschrieben noch vermieden oder mit Sternchen versehen, da es ja gerade das Anliegen des Autors ist, durch systematische Benennung und explizite Wiedergabe auch drastischer Stimmen das Wirken und Nachwirken der Geschichte aufzuzeigen.

»Schwarz« bezeichnet in diesem Buch in den meisten Fällen kein Adjektiv und keine Hautfarbe. Es handelt sich vielmehr um eine politisch gewählte Selbstbezeichnung zur Beschreibung einer von Rassismus betroffenen gesellschaftlichen Position. »Schwarz« wird deshalb in Entsprechung zum englischen »Black« großgeschrieben.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch häufig die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet.

Für meine Kinder

Unsere Vergangenheit war die Sklaverei. Bei ihr verbietet sich jede Selbstgefälligkeit oder Gemütsruhe. Ihre Geschichte ist ein Protokoll von Sträflingen, eine Offenbarung des Leids. Sie wurde mit blutigen Lettern geschrieben. Ihr Atem ist ein Seufzer, ihre Stimme ein Stöhnen. Und wir wenden uns mit Schaudern von ihr ab. Heute besteht unsere Pflicht darin, den Fragen, mit denen wir konfrontiert sind, mit Intelligenz und Mut zu begegnen.

FREDERICK DOUGLASS, »THE NATION’S PROBLEM«

Man muss wissen, dass der Mississippi streckenweise begradigt wurde, um Platz für Häuser und Ackerland zu gewinnen. Gelegentlich flutet der Fluss diese Stellen. »Fluten« sagt man dazu, dabei ist es eigentlich kein Überfluten, sondern Erinnern. Ein Erinnern daran, wo er einst geflossen ist.

TONI MORRISON, »THE SITE OF MEMORY«

Inhalt

Vorbemerkung des Autors

»Die ganze Stadt ist ein Denkmal der Sklaverei« Prolog

»Es gibt einen Unterschied zwischen Geschichte und Nostalgie« Monticello Plantation

»Ein offenes Buch unter freiem Himmel« Die Whitney Plantation

»Ich kann nicht ändern, was hier geschehen ist« Angola Prison

»Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie gefällt mir« Blandford Cemetery

»Unser Unabhängigkeitstag« Galveston Island

»Wir waren die Guten, stimmt’s?« New York City

»Ein Sklave ist schon zu viel« Gorée Island

»Ich habe es durchlebt« Epilog

Anhang

Über dieses Projekt

Dank

Anmerkungen

Register

Vorbemerkung des Autors

Die Besuche und Besichtigungen, die ich in diesem Buch beschreibe, fanden zwischen Oktober 2017 und Februar 2020 statt. Manche Orte suchte ich mehrmals auf, andere nur ein einziges Mal. Alle Zitate wurden mit einem digitalen Aufzeichnungsgerät aufgenommen. Manche Namen sind geändert, um die Privatsphäre von Menschen zu schützen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Buch sich zwar auf die Orte konzentriert, an denen die Geschichte der Sklaverei in Amerika weiterlebt, das Land, auf dem viele dieser historischen Stätten liegen, jedoch ursprünglich indigenen Völkern gehörte. Von den acht Orten in den USA, die ich für dieses Buch besuchte, befindet New Orleans sich auf Land der Chitimacha und Choctaw, Monticello auf Monacan-Land, die Whitney Plantation wieder auf Land der Choctaw, ebenso das Angola Prison; der Blandford Cemetery wurde auf Land der Appomattox und Nottoway angelegt; Galveston, Texas, steht auf Land der Akokisa, Karankawa und Atakapa; New York City wurde auf Land der Munsee Lenape errichtet; und das National Museum of African American History and Culture befindet sich auf Land der Nacotchtank (Anacostan) und Piscataway. Ich möchte anmerken, dass Territorien der Ureinwohner sich oft überlappten und veränderbare Grenzen aufwiesen, die sich im Laufe der Zeit verschoben. Diese Zuordnung ist daher nicht definitiv, aber ein möglichst akkurater Versuch, diejenigen zu würdigen, die als Erste durch dieses Land gezogen sind.1

»Die ganze Stadt ist ein Denkmal der Sklaverei« Prolog

Der Himmel überspannte den Mississippi wie eine Melodie. An diesem windstillen Nachmittag strömte der Fluss ruhig dahin. Sein Wasser war gelblich-braun von den Sedimenten, die er auf seinem Tausende Meilen langen Weg nach Süden, durch Ackerland, Städte und Vororte, mit sich trug. In der Dämmerung flackerten die Lichter der Crescent City Connection, zweier Auslegerbrücken über den Fluss, die das westliche Ufer New Orleans’ mit dem östlichen verbinden. Phosphoreszierende Lampen schmückten die Stahlträger wie eine Versammlung von Glühwürmchen auf den Rücken von zwei mächtigen, reglosen Kreaturen. Ein Schleppkahn war auf dem Weg flussabwärts und zog ein Riesenschiff hinter sich her. Die Geräusche aus dem French Quarter direkt hinter mir pulsierten über den gepflasterten Gehweg weiter unten. Eine Pop-up-Brassband schmetterte in die frühabendliche Luft. Die Klänge von Trompeten, Tubas und Posaunen mischten sich mit den Geräuschen einer sich sammelnden Menge. Ein junger Mann trommelte auf umgedrehten Plastikeimern, flink und geschickt bewegten sich die Trommelstöcke in seinen Händen. Leute traten zum Fotografieren ans Flussufer. Sie hofften wohl auf ein Bild von sich selbst inmitten eines erkennbaren Stücks der für New Orleans so typischen Ikonografie.

Nachdem der transatlantische Sklavenhandel 1808 verboten worden war, transportierte man etwa eine Million Menschen vom oberen in den unteren Süden. Mehr als hunderttausend von ihnen wurden über den Mississippi transportiert und in New Orleans verkauft.

Leon A. Waters kam und stellte sich neben mir an den Fluss. Die Hände in den Hosentaschen, die Lippen zusammengepresst blickte er über die leichte Biegung des Mississippi zwischen den beiden Ufern der Stadt. Er war mir von einer Gruppe junger Schwarzer Aktivistinnen und Aktivisten in New Orleans vorgestellt worden, die Teil der Organisation »Take ’Em Down NOLA« waren.1 Deren selbst gestecktes Ziel ist »die Entfernung ALLER Symbole weißer Vorherrschaft in New Orleans, als Teil einer breiteren Anstrengung für ethnische & ökonomische Gerechtigkeit«. Waters war ein Mentor vieler Mitglieder dieser Gruppe – sie betrachten ihn als eine Art Elder Statesman ihrer Bewegung und schreiben ihm eine zentrale Rolle in ihrer politischen Bildung zu.

Ende sechzig und mit grau meliertem Schnurrbart, trug Waters ein schwarzes Sakko über einem grau-weiß gestreiften Hemd, dessen obersten Knopf er offen gelassen hatte. Eine dunkelblaue Krawatte hing locker um den offenen Kragen und über den Bund seiner verwaschenen Jeans. Eine rechteckige Brille mit dünnem Gestell saß ziemlich weit oben auf seinem Nasenrücken. Auf dem linken Glas war in der unteren Ecke ein schwacher Fleck zu erkennen. Seine Stimme war tief und monoton. Man könnte Waters fälschlicherweise für mürrisch halten, doch seine Art spiegelt einfach nur wider, wie ernst er das Thema nimmt, das er oft diskutiert: die Sklaverei.

Wir standen vor einer Plakette, die kürzlich das »New Orleans Committee to Erect Historic Markers on the Slave Trade« angebracht hatte, um die Rolle Louisianas im transatlantischen Sklavenhandel zu erläutern. »Sie erfüllt ihren Zweck«, meinte Waters zu der Gedenktafel. »Den ganzen Tag über kommen Leute vorbei, bleiben stehen, lesen, machen Fotos … Es ist auch ein Weg, um Leute darüber aufzuklären.«

In den letzten Jahren hat man begonnen, solche Schilder in der Stadt aufzustellen, die jeweils den Bezug einer bestimmten Gegend zur Versklavung dokumentieren. Das Ganze ist Teil einer größeren Auseinandersetzung. Nachdem jahrelang Schwarze Menschen von der Polizei getötet wurden und ihr Sterben mittels Videos in die ganze Welt übertragen wurde, nachdem ein weißer Supremacist in eine Schwarze Kirche in Charleston, South Carolina, stürmte und dort neun Menschen tötete, die gerade beteten, nachdem Neonazis durch Charlottesville, Virginia, marschierten, um eine Konföderierten-Statue zu schützen, und eine auf Lügen basierende Geschichte reklamierten, nachdem George Floyd durch einen auf seinem Hals knienden Polizisten ermordet worden war, da begannen Städte im ganzen Land, sich genauer mit der Geschichte auseinanderzusetzen, die solche Momente möglich machte. – Eine Geschichte, die viele bis dahin nicht anerkennen wollten. Für Waters, der sich als Heimatforscher und Revolutionär versteht, war das kein Neuland. Er und Gleichgesinnte arbeiteten jahrelang dafür, das Erbe der Unterdrückung in der Stadt – und darüber hinaus im ganzen Land – zu beleuchten.

Erst kürzlich, nach jahrzehntelangem Druck von Aktivistinnen und Aktivisten und im Rahmen einer breiteren Bewegung auf nationaler Ebene, haben offizielle Vertreter der Stadt begonnen zuzuhören. Oder vielleicht haben sie endlich das Gefühl, über das nötige politische Kapital zu verfügen, um aktiv zu werden. Jedenfalls entfernte New Orleans 2017 vier Statuen und Denkmäler, die, wie man befunden hatte, dem Vermächtnis der White Supremacy, der weißen Vorherrschaft und Überlegenheit, Tribut zollten. Die Stadt beseitigte Denkmäler von Robert E. Lee, Sklavenhalter und General der erfolgreichsten Armee der Konföderierten im Civil War, von Jefferson Davis, Sklavenhalter sowie erster und einziger Präsident der Konföderierten, P.G.T. Beauregard, Sklavenhalter und General der Konföderierten-Armee, der die ersten Schüsse im Bürgerkrieg anordnete, sowie ein Monument, das an die Schlacht am Liberty Place 1874 erinnerte. Damals versuchten White Supremacists während der Phase der Reconstruction, als die abtrünnigen Südstaaten wieder in die Union eingegliedert wurden, die etablierte Regierung im Bundesstaat Louisiana zu stürzen. Diese Denkmäler sind jetzt weg, aber mindestens hundert Straßen, Statuen, Parks sowie nach Konföderierten, Sklavenhaltern oder Verfechtern der Sklaverei benannte Schulen sind noch da. An einem kühlen Februarnachmittag versprach Waters, Gründer der Hidden History Tours of New Orleans, mir zu zeigen, wo einige dieser Spuren der Vergangenheit weiter vorhanden sind.

Waters fuhr mich an zwei Schulen vorbei, die nach John McDonogh benannt sind. Bis in die 1990er versah man Dutzende Schulen, die hauptsächlich Schwarze Kinder besuchen, mit dem Namen dieses reichen Kaufmanns, der auch Sklavinnen und Sklaven besaß. Wir passierten zudem Läden, Restaurants und Hotels, die dort standen, wo einst die Büros, Verkaufsräume und Sklavenpferche von über einem Dutzend Sklavenhandelsfirmen gewesen waren, die New Orleans zum größten Sklavenmarkt im Vorkriegsamerika gemacht hatten. Zum Beispiel das Omni Royal Hotel, errichtet an der Stelle des St. Louis Hotel, wo Männer, Frauen und Kinder ge- oder verkauft und voneinander getrennt wurden. Schließlich erreichten wir den Jackson Square im Herzen des von Touristen überfüllten French Quarter. Dort hatte man einst aufständische versklavte Menschen exekutiert.

Sogar die Straße, an der Waters mich am Ende unserer Tour absetzte und in der meine Eltern jetzt wohnen, ist nach Bernard de Marigny benannt, einem Mann, der im Laufe seines Lebens mehr als hundertfünfzig versklavte Menschen besaß. Das Echo der Sklaverei ist allgegenwärtig. Sie steckt in den Dämmen, die ursprünglich von versklavten Arbeitskräften errichtet wurden. Ebenso in der kleinteiligen Architektur einiger der ältesten Gebäude der Stadt, die versklavte Hände errichteten. Sie steckt in den Straßen, die erstmals von versklavten Menschen gepflastert worden sind. Oder wie der Historiker Walter Johnson über New Orleans sagte: »Die ganze Stadt ist ein Denkmal der Sklaverei.«2

New Orleans ist mein Zuhause. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Ich erforsche noch, inwiefern die Stadt ein Teil von mir ist. Dabei kam ich zu der Erkenntnis, dass ich relativ wenig über das Verhältnis meiner Heimatstadt zu den Jahrhunderten Sklaverei weiß, die im weichen Boden der Stadt wurzeln. Die in den Statuen stecken, an denen ich täglich vorbeigegangen war, in den Namen der Straßen, in denen ich wohnte, in den Namen der Schulen, die ich besuchte, genau wie in den Gebäuden, die für mich früher nichts anderes waren als Reste kolonialer Architektur. Das war alles direkt vor meinen Augen, auch wenn ich gar nicht danach suchte.

Im Mai 2017 – nachdem die Statue von Robert E. Lee nahe dem Zentrum von New Orleans von ihrem sechzig Fuß hohen Sockel geholt worden war – quälte mich plötzlich die Art und Weise, wie an die Sklaverei erinnert und sich damit auseinandergesetzt wird. Ich brachte mir all die Dinge bei, von denen ich wünschte, jemand anderer hätte sie mich schon längst gelehrt. Unser Land befindet sich in einem Moment, an einem Wendepunkt, an dem es die Bereitschaft gibt, sich intensiv mit dem Erbe der Sklaverei zu beschäftigen und damit, wie diese die Welt, in der wir heute leben, geprägt hat. Allerdings schien es so, als wehrten sich manche umso starrsinniger dagegen, je bewusster manche Orte sich bemühten, die Wahrheit über ihre Nähe zur Sklaverei und deren Folgen zu erzählen. Ich wollte einige dieser Orte besuchen – solche, die die Wahrheit erzählen, solche, die davor weglaufen, und wieder andere, die irgendetwas dazwischen tun – einfach um diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu verstehen.

In Was wir uns erzählen reise ich an acht Orte in den USA und einen im Ausland, um zu begreifen, wie jeder einzelne davon mit seinem Verhältnis zur Geschichte der amerikanischen Sklaverei umgeht. Ich besuche Plantagen, Gefängnisse, Friedhöfe, Museen, Gedenkstätten, Häuser, historische Sehenswürdigkeiten und Städte. Die Mehrzahl dieser Plätze befindet sich im Süden der USA, da hier die Sklaverei im Verlauf ihrer knapp zweihundertfünfzigjährigen Existenz in diesem Land am intensivsten betrieben wurde. Doch ich reise auch nach New York City und ins senegalesische Dakar. Jedes Kapitel ist das Porträt eines Ortes, aber ebenso ein Porträt der Menschen dort – derjenigen, die dort wohnen oder arbeiten und die Nachkommen des Landes und der Familien sind, die einst darauf lebten. Es sind Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Geschichte des jeweiligen Ortes außerhalb traditioneller Klassenzimmer und anders als in herkömmlichen Geschichtsbüchern zu erzählen. Offiziell oder inoffiziell sind sie Heimatforscher, die ein Stück vom kollektiven Gedächtnis dieses Landes in sich tragen. Sie betrachten es als ihre Lebensaufgabe, diese Geschichte mit anderen zu teilen. Und für das vorliegende Buch haben viele von ihnen diese Geschichte großzügigerweise mit mir geteilt.

»Es gibt einen Unterschied zwischen Geschichte und Nostalgie« Monticello Plantation

Als ich morgens von zu Hause in Washington, D.C., aufbrach, fuhr ich in die entgegengesetzte Richtung zum Berufsverkehr. Erst durch die Viertel mit neuen Eigentumswohnungen im zunehmend gentrifizierten Washington, dann durch die von Einfamilienhäusern geprägten Vororte des nördlichen Virginia und in die weite grüne Landschaft, die die I-95 South umgibt. Auf dem Weg nach Monticello konnte ich sehen, dass Virginia eigentlich aus zwei Staaten besteht. Der Norden mit seinen Kommunen, die dem District of Columbia als Vorstädte dienen, empfand schon immer eine gewisse Distanz zum Süden. Jedenfalls kam mir das so vor, als ich dort aufwuchs. Aber hinter den Vorstädten und nachdem ich an immer mehr Diners und Tankstellen vorbeikam, die Südstaaten-Flaggen in den Fenstern hängen hatten, wurde ich daran erinnert, dass dieser Bundesstaat einst die Hochburg der Konföderierten war.

Auf dem Highway hatte ich den Tempomat eingeschaltet – und auch mein Verstand funktionierte irgendwie auf Automatik –, denn ich nahm nur aus dem Augenwinkel ein Schild wahr, das auf eine Plantage hinwies. Weil ich vermutete, dass das Monticello sein musste, wollte ich schon abbiegen. Im letzten Moment lenkte ich zurück auf den Highway, weil es sich nicht um Thomas Jeffersons Plantage handelte, sondern um die von James Madison – Jeffersons engem Freund, Vertrautem, ebenfalls aus Virginia stammend und sein Nachfolger als Präsident.

Madisons Plantage Montpelier, keine dreißig Meilen nördlich von Jeffersons, ist eine Art Auftakt zu Monticello. Nicht allein wegen der räumlichen Nähe, sondern weil die beiden Männer ein ähnlich widersprüchliches Verhältnis zu den ambitionierten Dokumenten hatten, die sie verfassten, während versklavte Menschen auf ihren Plantagen schufteten. Die Familie Madison verfügte im Lauf ihrer Zeit auf dem Anwesen über mehr als dreihundert versklavte Menschen. Die beiden Männer schrieben in die Gründungsdokumente der Vereinigten Staaten Worte, die für Gleichheit und Freiheit warben, während sie gleichzeitig Menschen besaßen. Beide Männer schufen eine Nation, während sie die Ausbeutung von Millionen Menschen ermöglichten. Was sie unserem Land gegeben und ihm gestohlen haben, das muss man zusammen betrachten. Ich bog nicht nach Montpelier ab, doch die Tatsache, dass ich auf dem Weg nach Monticello daran vorbeikam, rief mir ins Gedächtnis, dass Jefferson in seiner moralischen Widersprüchlichkeit kein Einzelfall war. Vielmehr war er einer der Gründerväter, die um ihre eigene Freiheit kämpften, während sie gleichzeitig weiter mit ihren Stiefeln auf den Nacken Hunderter anderer standen.

Wenige Meilen von Monticello entfernt wird aus dem Highway eine einspurige Straße, gesäumt von Zypressen und Hemlocktannen. Ich parkte auf dem unbefestigten Parkplatz und stieg die betonierten Stufen hinauf, um mich nach Tickets für eine Führung zu erkundigen.

Eines der ersten Dinge, das mir an Monticello auffiel: Die überwältigende Mehrheit der Besucherinnen und Besucher schien weiß zu sein. Das ist nichts Unerwartetes, aber ich finde es doch bemerkenswert, dass die Verhältnisse auf einer Plantage sich so umgekehrt haben. Es gab zwar einige Touristengruppen aus verschiedenen asiatischen Ländern, doch das waren seltene Ausnahmen. Vor zweihundert Jahren war Monticello, wie die meisten Plantagen, größtenteils durch die versklavten Nachkommen von Afrikanerinnen und Afrikanern bewohnt, während weiße Arbeitskräfte und Jeffersons Familie deutlich in der Minderheit waren. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt lebten dort ungefähr hundertdreißig versklavte Menschen, also weitaus mehr als Jefferson, seine Familie und bezahlte weiße Arbeitskräfte.1

Ich ging auf die stattliche Villa zu, die sich nur ein paar Hundert Schritte vor mir erhob. Von dem Kiesweg stiegen Hitzewellen auf, und ausladende Maulbeerbäume boten den Besuchern immer wieder kühlere Stellen zur Erholung. Unter einem üppigen Zuckerahorn an einer Seite des Hauses wartete eine Gruppe aus etwa einem Dutzend Leuten, die sich darüber austauschten, woher sie kamen. Unterschiedliche Generationen und Bundesstaaten waren vertreten.

»Und was ist mit Ihnen, Sir?«, fragte der Tourguide, nachdem ich mich rasch zum Rest der Gruppe unter den Baum gestellt hatte. Die Führung begann schon zehn Minuten nach meiner Ankunft und beschäftigte sich speziell mit Jeffersons Verhältnis zur Sklaverei.

»Ich komme aus DC«, antwortete ich.

»Das liegt ja gleich um die Ecke!«, meinte er, nickte und zeigte ein höfliches, aber geübtes Lächeln.

Bevor ich mich sammeln und mit voller Aufmerksamkeit der Gruppe widmen konnte, überwältigte mich schon, was hinter uns in der Ferne lag. Die ganze Plantage befand sich oben auf einem Berg, umgeben von einer dichten Kaskade verschiedener Bäume, die so eng standen, dass man nicht erkennen konnte, wo einer aufhörte und der nächste begann. Hinter den ersten Bäumen erstreckte sich die hügelige Landschaft in alle Richtungen, während die Silhouette ferner Berggipfel die Wolken berührte.

David Thorson, unser Guide, trug ein blau-weiß gestreiftes Oxfordhemd, kurzärmelig, aber eine Nummer zu groß, sodass die Ärmel in der leichten Bergbrise um seine Ellbogen flatterten. Die scharf gebügelte Kakihose saß hoch um seine Taille und imposante Bügelfalten reichten vom Gürtel bis zu den Schuhen. Davids pfirsichfarbenes Gesicht, gerötet von all den Stunden in der Sonne, war glatt rasiert. Falten und Furchen umgaben sein Kinn und erstreckten sich über den Hals. Er trug eine große Brille mit dickem Gestell und einen breitkrempigen braunen Hut, der seine Augen ein wenig beschattete. Er sprach mit ruhiger Objektivität, die die Leute zum Diskutieren einlud. Wie ein Professor.

Später erfuhr ich, dass er vor seiner Tätigkeit in Monticello über dreißig Jahre lang bei der U.S. Navy gedient hatte. Er besaß keine Erfahrung als Lehrer und hatte auch nie etwas in Richtung Museumspädagogik gemacht, bevor er diesen Job annahm. Seine beiden Kinder hatten an der University of Virginia in Charlottesville studiert und er und seine Frau sich bei ihren häufigen Besuchen im Lauf der Jahre in die Stadt verliebt. Diese Liebe war so groß, dass sie beschlossen, umzuziehen, nachdem David seine Militärlaufbahn beendet hatte, obwohl ihre Kinder die Universität da schon längst abgeschlossen hatten.

»Ich wollte nicht rumsitzen und mich mit dem Fernseher unterhalten«, erzählte er mir später. »Man kommt hier mit Leuten ins Gespräch, mit einem breiten internationalen Publikum von Leuten, die sich für amerikanische Geschichte und Thomas Jefferson interessieren. Und mir war es ein Anliegen, die Geschichte mit anderen zu teilen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man die USA nur versteht, wenn man bis zu Jefferson zurückgeht.«

Davids beschattete Augen verliehen ihm etwas Rätselhaftes, doch als er zu der Gruppe zu sprechen begann, drückte er sich alles andere als enigmatisch aus. »Die Sklaverei ist eine Institution. Zu Jeffersons Lebzeiten wurde sie zu einem System. Aber was ist dieses Sklavensystem? Es ist ein System der Ausbeutung, der Ungleichheit und Exklusion, ein System, in dem man Menschen wie Eigentum besitzt und sie mit körperlicher und seelischer Gewalt unterdrückt, ein System, das sogar Leute rechtfertigten, die wussten, dass Sklaverei moralisch falsch war. Und wie machten sie das? Indem sie die schiere Menschlichkeit der Versklavten ausschließlich auf der Grundlage ihrer Hautfarbe leugneten.«

Leute aus der Gruppe begannen zu tuscheln, manche hinter vorgehaltener Hand.

Mit nur ein paar Sätzen hatte David das Wesen von Besitzsklaverei auf eine Art und Weise auf den Punkt gebracht, wie es nur wenigen meiner Lehrer je gelungen war. Nicht dass diese Information neu gewesen wäre. Ich hatte nur nicht erwartet, sie an diesem Ort zu hören, auf diese Weise und in einer Gruppe fast ausschließlich weißer Besucher, die ihren Tourguide jetzt aufmerksam ansahen.

David schwieg kurz und sagte dann: »Hier findet ein Kampf statt.« Er fuhr fort zu erzählen, dass Jeffersons Verhältnis zur Sklaverei offenkundig war, weil er ausführlich darüber Buch führte. Am bekanntesten ist sein Farm Book. In diesem dokumentierte er Namen, Geburtsdatum und -ort sowie den Verkauf jeder Person, die er in Knechtschaft hielt. Er zeichnete auch auf, welche Rationen er an die Versklavten ausgab. Eine typische Wochenration, sagte David, bestand aus »einer Tüte Maismehl, einem halben Pfund Fleisch, üblicherweise vom Schwein, und gelegentlich ein halbes Dutzend eingesalzener Fische«.

David erklärte, dass aus Jeffersons Aufzeichnungen hervorging, wer im Laufe der Jahrzehnte ge- und verkauft wurde. Jefferson verkaufte, vermietete und belieh versklavte Menschen – oft um Schulden zu begleichen und um seinen Lebensstandard zu finanzieren. (Die Leute, die Jefferson verkaufte, kamen größtenteils von Poplar Forest, seiner Plantage in Bedford County, aber auch von Monticello und einer kleineren Plantage in Goochland County namens Elkhill.) Der Besitz versklavter Arbeitskräfte half Jefferson, laut David, seinen Lebensstil zu halten, und brachte ihm Zeit und Raum, um sich dem zu widmen, was er am liebsten tat: lesen, schreiben und Gäste empfangen.

»Jefferson machte seinen Kindern und Enkeln auch Geschenke«, sagte David und schien damit das Thema zu wechseln. Eine Verschnaufpause für diejenigen, die innerhalb weniger Minuten erlebt hatten, wie ihre bisherige Vorstellung von Jefferson sich in Luft auflöste. Ich war enttäuscht und wollte lieber mehr über die Aspekte von Jeffersons Vermächtnis hören, die so oft verborgen bleiben. Das war schließlich der Zweck dieser Führung, dachte ich: unappetitliche Geschichten ans Licht bringen und sich offen und ehrlich damit auseinandersetzen. Ohne Verschnaufpausen. Doch ich hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als David seinen Satz fortführte: »Diese Geschenke waren menschliche Wesen aus der versklavten Community.«

David wusste genau, was er tat: Es war die pädagogische Entsprechung eines Crossover im Basketball; man lullt den Gegner ein – vermittelt ihm die momentane Gewissheit, die Richtung zu kennen, in die die Dinge sich entwickeln – bevor man abrupt die Hände unter seinen ausgestreckten Armen wechselt und ihn wie angewurzelt hinter sich stehen lässt, während man auf den Korb zuläuft.

David nannte die versklavten Schwarzen, die auf Monticello lebten, »menschliche Wesen«. Die Entscheidung, primär von »Menschen« anstatt von »Sklaven« zu sprechen, war eine kleine, aber absichtsvolle Geste. Er schilderte die Spiele, die die Kinder an warmen Sonntagnachmittagen spielten (es war der einzige Tag der Woche, an dem sie nicht arbeiten mussten), die Lieder, die die versklavten Arbeiter spätabends sangen, wie sie feierten, wenn jemand heiratete. Was da immer mitschwang, war die Menschlichkeit der Versklavten – ihr ungebrochenes Verlangen, ein erfülltes Leben zu führen, das nicht nur von ihrer Zwangsarbeit bestimmt wurde.

David und allen anderen Tourguides auf der Plantage oblag es, dieses Menschsein trotz eines sehr begrenzten Zugangs zu den eigenen Geschichten der Versklavten vermitteln. Die Historikerin Lucia Stanton, die über dreißig Jahre lang auf Monticello arbeitete, hatte genau damit zu kämpfen. »Die Welt der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner auf Monticello zu rekonstruieren, ist eine Herausforderung. Es sind nur sechs Bilder von Männern und Frauen, die dort in Sklaverei lebten, bekannt, und ihre eigenen Worte sind nur in vier Erinnerungen und einer Handvoll Briefen festgehalten«, schrieb sie. »Ohne direkte Augenzeugenberichte der meisten afroamerikanischen Bewohner Monticellos müssen wir versuchen, ihre Stimmen aus den knappen Aufzeichnungen in Jeffersons Farm Book herauszuhören sowie aus den oft voreingenommenen Berichten und Briefen zu den Betriebskosten und aus den überlieferten Erinnerungen derjenigen, die Monticello verließen, um in Freiheit zu leben.«2

Doch trotz der begrenzten Quellen erweckte David diese Geschichten zum Leben. Mit folgenden Worten beendete er seine Vorrede zur Führung: »Wissen Sie, wenn Sie das alles zusammennehmen, diese Dokumente wie Jeffersons Farm Book, die Erinnerungen von Menschen, die Monticello ihr Zuhause nannten, und archäologische Funde, dann beginnt die Story sich zu entfalten. Was machen diese Familien, die einst hier lebten, den Schrecken und der Unterdrückung der Sklaverei zum Trotz? Sie bemühen sich um ein quasi normales Leben. Sie pflegen Traditionen. Sie geben ihren Kindern eine Chance zu lernen, eine Chance zu spielen. Vielleicht versuchen sie sogar, diese Kinder gegen die Realität abzuschirmen.«

Ich blickte mich auf dem Rasen um und stellte mir vor, wie Monticello vor zweihundert Jahren ausgesehen haben mochte. Es war das Zuhause Hunderter Menschen, darunter einiger Großfamilien. Einige Familien waren auf Monticello über drei Generationen und mehr versklavt. Es handelte sich um die Gillettes, die Herns, die Fossetts, die Grangers, die Hubbards und die Hemings.3

Ich ließ den Blick über die Landschaft schweifen und stellte mir vor, wie die Kinder der Gillettes zwischen den Pferden herumliefen, die gestriegelt und gefüttert wurden, und wie ihre Stimmen durch die Bergluft schwirrten. Ich dachte an David und Isabel Hern, die, obwohl eine Eheschließung zwischen versklavten Menschen in Virginia illegal war, heirateten und bis zu Isabels Tod ein Paar blieben. Ich malte mir aus, wie sie vielleicht im Schatten der Maulbeerbäume eine Pause von der Arbeit machten, flüsterten, lachten und sich in den Armen hielten. Ich dachte an Joseph Fossett, der auf Monticello blieb, während seine Frau nach Washington, D.C., gebracht wurde, um während Jeffersons Präsidentschaft in der Küche des Weißen Hauses zur Köchin angelernt zu werden. Daran, dass drei ihrer Kinder im Weißen Haus zur Welt kamen. Oder dass Jefferson 1806 dachte, Joseph sei geflohen. Dabei war er nur in Washington gewesen, um seine Frau zu sehen.

Ich musste auch daran denken, dass 1827, nach Jeffersons Tod, Edward und Jane Gillette sowie neun ihrer Kinder und zwölf ihrer Enkelkinder verkauft wurden. Dass David Hern sowie seine vierunddreißig überlebenden Kinder und Enkel verkauft wurden.4 Dass Joseph Fossett gemäß Jeffersons Willen freigelassen, aber seine Frau Edith und sieben ihrer Kinder verkauft wurden. Wie man diese Familien auseinanderriss, um posthum Jeffersons Schulden zu begleichen.

Ich dachte an all die Liebe, die es auf dieser Plantage gegeben hatte, und an all den Schmerz.

David winkte uns, ihm zu folgen, und so spazierten wir von Jeffersons Haus aus die Mulberry Row hinunter, wo einige der versklavten Familien gewohnt hatten. David ging zu ein paar Bänken unter mehreren Maulbeerbäumen und forderte uns auf, dort Platz zu nehmen. Zwischen uns und dem Garten hinter ihm stehend, erzählte er die Geschichte eines versklavten Arbeiters namens Cary. Der Teenager gehörte zur Nagelschmiede auf der Plantage. Die versklavten heranwachsenden Jungen mussten annähernd tausend Nägel pro Tag produzieren und wurden immer wieder geschlagen, wenn sie zu langsam waren.

Eines Tages versteckte Carys Freund Brown Colbert zum Scherz eines von Carys Werkzeugen. Cary wusste, dass es überhaupt nicht witzig war, seine Werkzeuge nicht zu finden. Er wurde – wahrscheinlich aufgrund extremer Furcht – so wütend, dass er seinem Freund mit dem Hammer auf den Kopf schlug. Dieser fiel dadurch ins Koma. Obwohl Brown Colbert sich wieder erholte, war Jefferson danach in einer schwierigen Lage. Was sollte er mit jemandem tun, der beinah einen Mitbewohner von Monticello getötet hatte? Sollte er ausgepeitscht werden? Was wollte die Gemeinschaft der versklavten Menschen? Was verlangte Browns Familie? Welche Folgen hätte es, wenn Cary bleiben durfte? Welche, wenn er gehen musste? Letztlich gab Jefferson Anweisung, Cary zu verkaufen. Und zwar, wie David es beschrieb, »an einen Ort, so weit entfernt, dass man nie wieder von ihm hören wird und es vor den anderen Nagelschmieden so aussehen wird, als wäre er getötet worden«. Wenig später kamen Sklavenhändler nach Monticello und bezahlten dreihundert Dollar für Cary. Keiner auf Monticello sollte ihn je wiedersehen oder etwas von ihm hören.

Während auf der Monticello Plantation großteils dieselben Familien ihr ganzes Leben verbrachten, ließ Carys Geschichte mich an die verbreitete Praxis außerhalb von Monticello denken, Familien unter der Sklaverei zu trennen. Und das war keine Nebensächlichkeit, sondern eine zentrale Maßnahme. In Soul by Soul schreibt der Historiker Walter Johnson: »Von den zwei Dritteln einer Million getätigter zwischenstaatlicher Verkäufe durch die Händler in den Jahrzehnten vor dem Bürgerkrieg bedeuteten 25 Prozent die Zerstörung einer Ehe und 50 Prozent die Zerstörung einer Kernfamilie – vielfach wurden dabei Kinder unter dreizehn von ihren Eltern getrennt. Bei fast allen kam es zur Auflösung einer bis dahin existierenden Gemeinschaft. Und das sind nur die Verkäufe innerhalb eines Bundesstaats.«5 Der Historiker Edward Bonekemper schätzt, dass während der Besitzsklaverei insgesamt etwa eine Million versklavter Menschen von ihren Familien getrennt wurden.6

Szenen und Schilderungen solcher familiären Trennungen sind zentrale Themen in den Erzählungen, die versklavte Menschen im 18. und 19. Jahrhundert geschrieben und veröffentlicht haben. Eine der erschütterndsten stammt von einem Mann namens Henry Bibb. Sein Buch, Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, An American Slave, Written by Himself, wurde 1849 veröffentlicht (vier Jahre nach der Publikation von Frederick Douglass’ Buch mit einem ähnlichen Titel). Bibb floh aus der Sklaverei in Kentucky nach Kanada, wo er ein bekannter Abolitionist wurde und die Zeitung Voice of the Fugitives gründete.

In seinem Buch gibt es eine frappierende Illustration: Ein Mann im Anzug steht auf einem Tisch mitten in einem Raum und blickt auf die Menschen unter ihm. In der Linken hält er einen Auktionshammer, in der Rechten ein in der Luft baumelndes Schwarzes Kleinkind, das er am Handgelenk gepackt hat. Eine Frau – anscheinend die Mutter des Kindes – kniet unterhalb des Mannes, die Arme verzweifelt ausgestreckt, fleht sie um Erbarmen der Männer, die sich selbst zu Göttern aufgeschwungen haben. Im Bild sind noch weitere weiße Männer, alle in Anzügen und mit breitkrempigen Hüten. Derjenige, an den die Mutter ihre Bitten zu richten scheint, steht links vom Tisch und hat eine Zigarette zwischen den Lippen. Ein anderer, am Rand, hält eine Peitsche über seinen Kopf, die durch die Luft zu schnalzen scheint. In der unteren Bildhälfte sind die Versklavten zu sehen. Einige in Ketten, zwei halten sich umschlungen. Ein anderer hat das Gesicht in den Händen vergraben.

Neben der Abbildung schreibt Bibb quälend detailliert:

Nachdem alle Männer verkauft waren, verkauften sie die Frauen und Kinder. Sie befahlen der ersten Frau, ihr Kind wegzulegen und auf den Auktionstisch zu steigen; sie weigerte sich, ihr Kleines aufzugeben, und klammerte sich, solange es ging, daran, während die grausame Peitsche sie wegen dieses Ungehorsams traf. Im Namen Gottes flehte sie um Erbarmen. Doch das Kind wurde den Armen der Mutter entrissen, während Mutter und Kind herzzerreißend schrien und die Tyrannen Verwünschungen ausstießen und die Peitsche schwangen. Schließlich wurde das arme Kleinkind der Mutter, die man dem Höchstbietenden opferte, endgültig genommen. Auf diese Weise verlief der Verkauf von Anfang bis Ende.

Da war jeder Spekulant mit seinen Handschellen, um seine Opfer nach dem Kauf zu fesseln; und während sie das Schriftliche erledigten, baten die Christen unter den Sklaven um Erlaubnis, sich noch einmal zum Gebet auf den Boden knien zu dürfen, bevor sie getrennt würden, was man ihnen gewährte. Und während sie sich kurz vor ihrer endgültigen Trennung gegenseitig mit Tränen der Trauer badeten, schienen ihre eloquenten Anrufungen des Allerhöchsten im Gebet in den Ohren ihrer Tyrannen ein unangenehmes Gefühl auszulösen, denn man befahl ihnen, aufzustehen und ihre Glieder für den Sklavenzug zu rüsten. Als sie beim ersten Aufruf nicht sprangen, wurden sie bald vom Geräusch der Peitsche und der rasselnden Ketten angetrieben, mit denen ihre jeweiligen Herren sie fortzerrten – Ehemänner von Ehefrauen und Kinder von Eltern, die nicht erwarten konnten, sich vor dem Tag des Jüngsten Gerichts wiederzusehen.7

Obwohl Jefferson völlig klar war, welche Auswirkung dieser Verkauf eines versklavten Menschen an eine andere Plantage auf die übrigen Versklavten haben konnte, verkaufte er im Lauf seines Lebens mehr als hundert von ihnen.8 Lucia Stanton schreibt, dass Jefferson, genau wie andere Einwohner Virginias vor dem Bürgerkrieg, die sich für aufgeklärt hielten, es bevorzugte, wenn sein versklavtes Eigentum im Familienverbund verkauft wurde. Typischerweise verkaufte er Einzelne nur, wenn er in finanziellen Schwierigkeiten steckte. 1820 schrieb er, er hätte »Skrupel, negroes außer wegen Vergehen oder auf ihren eigenen Wunsch zu verkaufen«. Und es gab tatsächlich Fälle, in denen Jefferson eine versklavte Person verkaufte oder kaufte, um sie wieder mit ihrem Partner zu vereinen, »wo das halbwegs machbar ist«.9 Laut Jefferson wünschte er ein Szenario, bei dem weder Eheleute noch Kinder und Eltern auseinandergerissen würden.

Doch Jefferson ließ durchaus zu, dass Familien unter seiner Aufsicht getrennt wurden. Er trennte Kinder mit gerade mal dreizehn Jahren durch Verkauf von ihren Eltern, kaufte Kinder, die erst elf waren, und trennte Kinder unter zehn von ihren Familien, um sie auf seine eigenen Güter zu verteilen oder Angehörigen zu schenken.10 Jefferson hielt sich selbst für einen gütigen Sklavenhalter, aber seine moralischen Ideale kamen erst an zweiter Stelle und waren immer verstrickt mit seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen und denen seiner Familie. Jefferson begriff auch sehr wohl den besonderen ökonomischen Vorteil, wenn er Eheleute zusammen ließ und notierte, »ein Kind alle zwei Jahre bringt mehr Profit als die Ernte des besten arbeitenden Mannes«11.

Jefferson glaubte, sich selbst von der Barbarei der Sklaverei freisprechen zu können, indem er deren brutalste Methoden nur in reduziertem Ausmaß nutzte. Auf das Auspeitschen seiner Sklaven beispielsweise »darf nur im äußersten Fall zurückgegriffen werden«.12 Er wollte das Beste aus beiden Welten und suchte nach Aufsehern, die vielleicht weniger brutal waren als im Virginia des späten 18. Jahrhunderts üblich, sofern das ohne Einschränkungen der Erträge und Effizienz seiner Plantagen möglich war. Als Robert Hemings – der versklavte Arbeiter von gemischter Abstammung, dessen Eltern Elizabeth Hemings und Jeffersons Schwiegervater John Wayles waren – eine Frau fand und sich freikaufen wollte, reagierte Jefferson zornig. Er erwartete »Loyalität für die ›Nachsicht‹, die er Hemings gewährt hatte, und konnte nicht begreifen, dass ein Sklave Freiheit und Familie der Treue zu seinem Herrn« vorzog.13

Aber in Jeffersons Fall konnte Absolution niemals dadurch erreicht werden, dass er sich weigerte, die abscheulichsten Aspekte der Sklaverei mitzumachen. Einen versklavten Menschen zu besitzen, bedeutete, die Barbarei der Institution fortzusetzen. Und wenn er das Gefühl hatte, es sei nötig, um die Ordnung, die sein Leben ermöglichte, aufrechtzuerhalten, dann griff Jefferson durchaus zu einigen genau dieser Methoden, die er angeblich zutiefst verabscheute.

Um das Jahr 1810 floh James Hubbard, ein versklavter Mann, der in der Nagelschmiede von Monticello gearbeitet hatte. Das hatte er bereits fünf Jahre zuvor versucht, war damals aber schon kurz nach der Flucht gefasst worden. Diesmal wurde er etwa ein Jahr danach aufgegriffen. Als man ihn zurückbrachte, schrieb Jefferson: »Ich ließ ihn in Anwesenheit seiner alten Kameraden heftig auspeitschen.«14 Obwohl er versuchte, Distanz zwischen sich und die Misshandlung zu bringen, indem er einem Aufseher den Auftrag erteilte, wusste Jefferson genau wie alle Sklavenhalter des Südens, dass das Spektakel der öffentlichen Körperverletzung ein Mittel war, um einerseits die Autorität über und die Disziplin unter den versklavten Arbeitskräften durchzusetzen.

Im Verlauf von Davids einstündiger Führung merkte ich, dass ich vor allem zwei Frauen beobachtete. Jedes Mal wenn er eine neue Geschichte, Tatsache oder einen historischen Beleg für Jefferson als Sklavenhalter präsentierte, verzogen sie vor Staunen die Gesichter. Ihre Münder standen offen und sie schüttelten die Köpfe, beinah als hätte man ihnen glaubwürdig versichert, dass die Erde doch eine Scheibe wäre.

Nachdem Davids Führung zu Ende war und die Leute sich zerstreut hatten, um den Rest der Plantage zu besichtigen, ging ich auf die beiden zu und fragte, ob sie bereit wären, mir ihre Reaktionen auf das eben Gehörte zu erklären.

Donna faltete ihre Broschüre zusammen und fächelte sich damit Luft zu. Ihr silbergraues Haar schimmerte in der Hochsommersonne gelblich und war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der ihr bis über die Schultern fiel. Während wir uns unterhielten, schwankte sie leicht und verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Ihre schwarzen Flipflops quietschten durch den unterschiedlichen Druck leise. Ihre Stimme hatte einen schwachen texanischen Akzent, der dafür sorgte, dass sie jedes I in die Länge zog und ihre Ls in der Brise schmolzen. Grace sprach dagegen mit höherer Stimme und schneller. Ihre grau melierten Haare waren nur wenige Zentimeter lang. Ihre Haut war von Jahren unter der Sonne Floridas fleckig, auch wenn sie, wie sie mir erzählte, ursprünglich aus Vermont stammte.

Beide waren herzlich und aufgeschlossen, als ich sie ansprach. Es wehte gerade eine kühle Brise, die uns ein bisschen Erleichterung von der Sommerhitze verschaffte.

Ich fragte, ob sie vor dieser Führung schon von Jeffersons Verhältnis zur Sklaverei gewusst hatten. Davon, dass er versklavte Arbeitskräfte hatte auspeitschen lassen, Familienmitglieder voneinander getrennt und Generationen von Familien gefangengehalten hatte. Ihre Antworten waren knapp und ehrlich.

»Nein.«

»Nein.«

Beide schüttelten die Köpfe, als seien sie immer noch verblüfft von dem, was sie eben erst erfahren hatten. Und man spürte deutliche Enttäuschung – vielleicht von sich selbst, vielleicht von Jefferson, vielleicht beides.

»Da wächst man auf und er gehört zu den Grundlagen amerikanischer Geschichte ab der vierten Klasse … Er ist ein großartiger Mann und hat viel geleistet«, sagte Donna, während sie mit den Händen gestikulierte, und mokierte sich beinah nachträglich über die Dinge, die sie früher über Jefferson gelernt hatte. »Und selbstverständlich hat er Dinge erreicht. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass nach all dem hier der Lack wirklich ab ist.«

»Ja … das bringt es auf den Punkt«, sagte Grace nickend.

Sie war mit Donnas inzwischen verstorbenem Bruder verheiratet gewesen. Schon vorher hatten sie sich nahegestanden, aber seit seinem Tod fanden sie Trost beieinander und reisten gemeinsam kreuz und quer durchs Land, vor allem an historisch bedeutsame Orte. Sie erklärten mir, dass sie eigentlich wegen der Architektur nach Monticello gekommen waren. Die faszinierte sie, weil sie ganz ohne moderne Werkzeuge und Maschinen entstanden war. Vor allem Donna bewunderte die Handwerker, die so reiche Verzierungen an den Bauwerken vollbracht hatten, die bis heute überdauerten.

»Ich bin ein bisschen verrückt nach Geschichte«, sagte sie, »und ich wollte einfach das Haus besichtigen, denn ich liebe es, Städte zu besuchen, die damals ohne all die ausgefeilten Geräte entstanden sind.«

Jeffersons Haus, dessen Fertigstellung über vierzig Jahre gedauert hatte, verkörperte so viel von dem, was sie bewunderte. Die Historikerin Annette Gordon-Reed schrieb darüber, dass noch vor Baubeginn versklavte Arbeiter mitten im Winter die Hügelspitze abtragen mussten. Und zwar zu einer Zeit, als es außer Schaufeln noch keinerlei mechanische Hilfsmittel gab. Außerdem mussten die versklavten Arbeiter, da es auf dem Gipfel des Hügels kein Wasser gab, knapp zwanzig Meter tief graben – doppelt so tief wie sonst üblich –, bevor sie nach sechsundvierzig Tagen auf Wasser stießen.15

Das Haus selbst ist eine Villa mit über tausend Quadratmetern und dreiundvierzig Zimmern. Die markante Westfront schmücken sechs dorische Säulen, die aus über viertausend halbrunden Ziegeln errichtet wurden, um wie Marmor auszusehen. Das darauf ruhende Dach ragt weit vor, sodass ein Portikus entstand, in dem Jefferson gerne saß und seine Gäste empfing – Staatsmänner, Philosophen, Kaufleute und alte Freunde. Hunderttausende zimtfarbene Ziegel verkleiden die Fassade mit ihren grünen Fensterläden und weißen Fenstern, die im Sonnenschein strahlten. Viel vom Design des Hauses ist auf Jeffersons Zeit in Europa zurückzuführen, wo er sich von der Architektur der römischen Antike und der Renaissance inspirieren ließ. Er nutzte freie weiße Arbeiter und seine eigenen versklavten Arbeitskräfte, um seine Vision zu verwirklichen.

»Deshalb besichtige ich so was gerne«, sagte Donna, wieder mit Blick auf die beeindruckende Ästhetik des Hauses. »[Jefferson] war nur eine Nebenfigur. Aber Junge, Junge, das …« Kopfschüttelnd senkte sie den Blick.

»Dieser Mann dort«, unterbrach Grace sie und schaute zu David, der sich gerade mit zwei Besuchern unterhielt, »er hat mir gerade eine ganz neue Sichtweise eröffnet.«

»Da ist jetzt wirklich der Lack ab«, wiederholte Donna. »Er mag ja große Dinge vollbracht haben, aber Junge, er hatte einen großen Makel.«

Das Faszinierende an Jefferson ist, dass er sich dieses Makels vollkommen bewusst war. In Notes on the State ofVirginia schrieb er: »Ohne Zweifel muß es dadurch, daß unter uns Sklaverei existiert, einen unglückseligen Einfluß auf die Verhaltensformen unseres Volkes geben. Der gesamte Umgang zwischen dem Herrn und dem Sklaven ist eine dauernde Umsetzung der ungestümsten Gemütsbewegungen, des gnadenlosen Despotismus auf der einen Seite und entwürdigender Unterwerfung auf der anderen. Unsere Kinder sehen dies und lernen, es nachzuahmen, denn der Mensch ist ein zur Nachahmung neigendes Tier. […] Der Vater oder die Mutter tobt, das Kind schaut zu und merkt sich die Zornesgebärde, setzt im Kreise jüngerer Sklaven dieselbe Miene auf, läßt seinen schlimmsten Gemütsbewegungen freien Lauf und kann, indem es so großgezogen, erzogen und täglich in Tyrannei eingeübt wird, schließlich nur durch abscheuliche Eigentümlichkeiten geprägt werden. DerMensch muß als ein Wunder gelten, der seine Umgangsformen und seine Moral von einer Korrumpierung durch solche Umstände freihalten kann.«16

Trotz dieser offensichtlichen Selbstkritik betrachtete Jefferson seine versklavten Arbeitskräfte als wertvolles Gut, das ihm helfen konnte, seine drückenden Schulden zu begleichen. »Die Seelenpein, die ich erleide, bis der Moment gekommen sein wird, in dem ich auf Erden keinen Schilling mehr schuldig bin, vergällt mir wirklich das Leben«, schrieb er 1787 in einem Brief an einen Freund.17 »Ich kann mich nicht entschließen, meine Ländereien zu verkaufen. Ich habe schon zu viel davon verkauft, und sie sind die einzige sichere Vorsorge für meine Kinder. Genauso wenig bin ich bereit, die Sklaven zu verkaufen, solange noch irgendeine Aussicht darauf besteht, dass ich meine Schulden mit ihrer Arbeit begleichen kann.« Jefferson hoffte, seinen versklavten Arbeitskräften ein »besseres Verhältnis« bieten zu können, sobald seine Finanzen geordnet wären, doch er blieb für den Rest seines Lebens verschuldet. Beinah alle seine versklavten Arbeitskräfte – das waren damals etwa zweihundert Menschen auf Monticello und einem anderen Anwesen – wurden nach seinem Tod 1826 versteigert, um seine Schulden zu begleichen.

Jefferson wusste, dass die Sklaverei die Menschlichkeit derjenigen herabsetzte, die deren Existenz aufrechterhielten, da sie die Unterwerfung anderer Menschen notwendig machte. Gleichzeitig glaubte er, dass Schwarze Menschen eine minderwertige Klasse darstellten. Hier scheitert Jeffersons Logik, wie der Historiker Winthrop D. Jordan 1968 schrieb. Wenn Jefferson Schwarze Menschen wahrhaftig für unterlegen hielt, dann muss er »vermutet haben, dass der Schöpfer die Menschen tatsächlich nicht gleich erschaffen hat; und das konnte er nicht sagen, ohne seiner Vermutung genau die gleiche logische Kraft zu verleihen wie seiner berühmten Behauptung des Gegenteils«.18

Jefferson hielt es für unmöglich, dass Schwarze und Weiße nach der Freilassung der Versklavten friedlich nebeneinander leben könnten, wie er 1821 in seiner Autobiografie schrieb: »Die beiden Rassen, gleichermaßen frei, können nicht unter derselben Regierung leben. Wesen, Gepflogenheit, Empfinden haben unauslöschliche Trennlinien zwischen ihnen gezogen.«19

In einem Brief an seinen Freund Jared Sparks vom 4. Februar 1824 sinnierte Jefferson über die Möglichkeit der Ausbürgerung Schwarzer Menschen durch »die Etablierung einer Kolonie an der Küste Afrikas.«20 Doch er hatte die afrikanische Kolonisierung wegen der Kosten bereits als nicht machbar verworfen. »Ich sage das nicht, um daraus den Schluss zu ziehen, dass es für immer unmöglich ist, sie loszuwerden. Denn das ist weder meine Meinung noch meine Hoffnung«, schrieb er an Sparks. »Sondern nur, dass es auf diese Weise nicht durchführbar ist. Ich glaube, es gibt einen Weg, es zu tun«, fuhr er fort, »und zwar durch die Freilassung der Nachgeborenen, indem man sie, mit gebührender Kompensation, bei ihren Müttern lässt, bis ihre Dienste ihrem Unterhalt entsprechen, und sie dann arbeitsamer Beschäftigung zuführt, bis sie ein angemessenes Alter für die Deportation erreicht haben.«

Er war zu der Überzeugung gekommen, dass die Karibik eine vielversprechende Destination wäre. »St. Domingo ist unabhängig geworden, und das mit einer Bevölkerung ausschließlich dieser Farbe; und wenn man den Zeitungen glauben darf, dann bietet ihr Anführer an, ihre Überfahrt zu bezahlen, sie als freie Bürger zu empfangen und ihnen Arbeit zu geben.«21 Was Jefferson da vorschlug, war, dass die Regierung den Sklavenhaltern neugeborene Sklaven abkaufte, diese bei ihren Müttern beließ, bis sie zur Trennung bereit wären, und sie dann nach Santo Domingo – ins heutige Haiti – schicken würde.

Ähnliche Ansichten hatte er schon 1814 in einem Brief an Edward Coles, damals James Madisons Privatsekretär und später der zweite Gouverneur von Illinois, geäußert.22 »Ich habe noch keinen brauchbareren Vorschlag gesehen«, schrieb Jefferson, »als den der Freilassung derjenigen [Sklaven], die nach einem bestimmten Tag geboren wurden, und der Ausbildung und Ausbürgerung in einem angemessenen Alter.«

Im Jahr 1807, während seiner zweiten Amtszeit als Präsident, unterschrieb Jefferson ein Gesetz, das den Import von Sklavinnen und Sklaven in die Vereinigten Staaten verbot. Doch falls Jefferson glaubte, die Sklaverei würde langsam aussterben, nachdem der transatlantische Sklavenhandel abgeschafft war, so widersprach diese Hypothese dem Beweis, den er auf seiner eigenen Farm zur Verfügung hatte. Laut seinem Farm Book gab es zwischen 1774 und 1778 mindestens zweiundzwanzig Geburten und zwölf Todesfälle unter seinen Versklavten.23 Gemäß dem Wissenschaftler Michael Tadman »übertraf unter den Sklaven Nordamerikas die Geburtenrate bei Weitem die der Todesfälle, sodass die versklavte Bevölkerung rapide wuchs … Tatsächlich war das nordamerikanische Muster wahrscheinlich, mit einigen wenigen lokalen und manchmal kurzzeitigen Ausnahmen, in der Geschichte der Sklaverei einzigartig.«24 Von der Warte des Historikers schrieb C. Vann Woodward: »Soweit die Geschichte das erkennen lässt, hat keine andere Sklavengesellschaft, egal ob in der Antike oder der Neuzeit, ihre Sklavenpopulation nicht nur erhalten, sondern deutlich vervielfacht, indem sie auf natürliches Wachstum setzte.«25

Nach Erfindung der Baumwollentkörnungsmaschine 1793 explodierte die Baumwollindustrie regelrecht und damit auch der Bedarf an Sklavenarbeit. Gemäß den National Archives verdoppelte sich der Ertrag an Rohbaumwolle ab 1800 mit jedem Jahrzehnt.26 1790 gab es acht Sklavenstaaten, 1860 waren es fünfzehn.i Jefferson sah noch den Beginn dieser Verbreitung, sollte jedoch nicht mehr erleben, wie allumfassend die »peculiar institution«, die »absonderliche Institution«, noch wurde. Im Jahr 1860 war ungefähr jeder dritte Mensch in den Südstaaten versklavt.27

So häufig er auch sagte, dass er die Sklaverei verabscheute, widmete Jefferson nicht viel von seiner Lebenszeit dem Versuch, sie in den USA zu begrenzen. Seine ursprüngliche Anordnung von 1784 hätte Sklaverei ab 1800 im Nordwesten untersagt (obwohl eine sechzehnjährige Übergangsfrist mit erlaubter Versklavung vorgesehen war), doch dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Danach ließ Jefferson im Großen und Ganzen die Finger vom Thema Abschaffung der Sklaverei im Inland, wenn man von privaten Gesprächen und Briefwechseln einmal absieht. Jefferson war, wie es scheint, in erster Linie Staatsmann. Und als er erkannte, wie zunehmend unerschütterlich sich der Widerstand in Virginia und im gesamten Süden gegen alles, was in Richtung Abschaffung der Sklaverei ging, formierte, unterließ er es weitgehend, das System öffentlich zu tadeln. Im Privaten verurteilte er die Sklaverei und brachte seine Ambivalenz gegenüber der Befreiung versklavter Menschen zum Ausdruck. »Freiheit zu schenken«, schrieb er 1789 in einem Brief, »oder eher, Menschen sich selbst zu überlassen, deren Gewohnheiten in der Sklaverei geprägt wurden, das ist so, als würde man Kinder aussetzen.«28

Gordon-Reed bemerkt, dass Jefferson sich in der zweiten Lebenshälfte mit der Tatsache abfand, dass die Sklaverei nicht zu seinen Lebzeiten abgeschafft würde und sicherlich nicht durch irgendeine von ihm unternommene Bemühung. Er glaubte, das Projekt der Freilassung würde von einer anderen Generation angepackt; er und seine Revolutionskollegen hätten ihren Teil geleistet. Mit der Befreiung der Kolonien von Großbritannien und mit der Gründung der weltweit ersten konstitutionellen Republik, einem Ort, an dem man sich überhaupt mit solchen Fragen auseinandersetzen konnte.

Die Sonne war jetzt hinter einem dünnen Wolkenschleier verborgen, sodass sie uns zumindest zeitweise nicht allzu stark auf den Nacken brannte. Ich fragte Donna und Grace, was sie zuvor über all das hier gelernt hätten.

»Wissen Sie, Jefferson gehörte zum Lehrplan«, sagte Grace. »Der Teil mit der Sklaverei nicht.«

»Tja, es wurde auch nicht besonders detailliert behandelt«, berichtete Donna. »Mit dem Thema wurde sich weder vom Gefühl noch vom Verstand her auseinandergesetzt. An der Highschool oder auf dem College dachte man sich nicht, das waren Familien. Das waren Mütter und Väter, die auseinandergerissen wurden. Also, das gehörte nicht zum Bildungsauftrag.«

David hatte zu Beginn der Führung davon erzählt, wie die Kinder auf der Plantage sich Murmeln aus dem Lehm der Straße gemacht und bei Sonnenuntergang jeden Abend im Schatten ihrer Hütten gespielt hatten. Er hatte darüber gesprochen, wie die Versklavten Hochzeiten, Geburtstage und Beerdigungen begangen hatten. Wie sie Schiefertafeln vor den Aufsehern versteckt hatten, um Lesen und Schreiben zu lernen.

Donna und Grace und so viele Menschen – vor allem Weiße – haben Sklaverei und diejenigen, die davon betroffen waren, oft nur als etwas Abstraktes begriffen. Sie sehen die Gesichter nicht. Sie können sich die Hände nicht vorstellen. Sie hören weder die Angst in den Stimmen noch das Lachen. Sie bedenken nicht, dass das Kinder wie ihre eigenen waren oder Menschen, die eben Geburtstage, Hochzeiten und Beerdigungen erlebten. Menschen, die einander liebten und zusammen feierten, genau wie sie selbst einander lieben und zusammen feiern.

Donna wirkte besonders schockiert davon, wie die Institution Sklaverei die Kinder betroffen hatte. »Ich meine, Familien auseinanderreißen«, sagte sie. »O mein Gott, wie kann man eine Familie auseinanderreißen?«

»Das passiert gerade«, sagte Grace.

Als wir drei uns im Juli 2018 unterhielten, hatte die Trump-Regierung an der amerikanischen Südgrenze schon ungefähr dreitausend Kinder von ihren Eltern getrennt, was die Wut von Millionen in den USA und im Ausland hervorrief. Wir hatten von Müttern und Vätern gehört, denen man gesagt hatte, ihre Kinder würden nur eben geduscht. Erst Stunden später erfuhren sie, dass man die Kinder weggebracht hatte – an einen unbekannten Ort.

Diese beiden Frauen, die sich als Southern Republicans bezeichneten, zogen von selbst Parallelen zwischen Familien, die während der Sklaverei getrennt worden waren, und denjenigen, die aufgrund der Gewalt in Mittelamerika in den USA um Asyl ansuchten.

Donna stammte aus einer Familie, in der nach ihren Angaben ihre Mutter »extreme« Ansichten vertrat. Als ich sie fragte, was sie unter »extrem« verstehe, beschrieb Donna die Haltung ihrer Mutter mit einer Redewendung, die im Diskurs vieler weißer Südstaatler nicht ungewöhnlich war: »Nur ein Toter von denen ist ein Guter von denen.«

»Von denen« ist hier natürlich ein beschönigendes Metonym. Ich hatte die Redewendung von meinen Großeltern gehört, wenn sie davon erzählten, wie weiße Leute mit ihnen gesprochen hatten, als sie Mitte des 20. Jahrhunderts im von Jim-Crow-Stereotypen geprägten Süden aufwuchsen. Dort schützte einen das Gesetz nicht vor dem Terror der White Supremacy, sondern es leistete diesem sogar noch Vorschub. Die unzensierte Version der Redewendung lautet: »Nur ein toter Nigger ist ein guter Nigger.«

Hier stand ich, auf einer Plantage, zu der Hunderte versklavte Menschen mit meiner Hautfarbe gehört hatten, und unterhielt mich mit einer weißen, konservativen, Fox-News-schauenden Texanerin, deren Mutter ihr ein Leben lang vermittelt hatte, dass Menschen wie ich – vielleicht sogar ich – besser tot als lebendig wären. Eine Frau, der ich, zu meiner eigenen Überraschung, Fotos meines vierzehn Monate alten Sohns zeigte.

Wir unterhielten uns noch ein paar Minuten lang, aber schon bald änderte sich die Lufttemperatur. Als wir zu Boden schauten, hinterließen dicke Regentropfen Flecken auf der Straße aus Lehm.

Irgendwann fasste Grace zusammen, und sie wiederholte es mehr für sich selbst als für irgendwen sonst, womit sie sich bis vor einer Stunde niemals hatte auseinandersetzen müssen.

»Da nutzt er hier all diese Menschen aus, und dann heiratet er eine Lady und sie haben Kinder«, sagte sie und seufzte tief. (Sie spielte auf Sally Hemings an, eine versklavte Frau, die mindestens sechs von Jeffersons Kindern gebar. Die beiden heirateten nie.) »Jefferson ist nicht der Mann, für den ich ihn gehalten habe.«

Um die Wahrheit zu sagen, auch ich habe erst relativ spät in meinem Leben erfahren, dass Jefferson nicht der Mann war, den ich in der Schule kennengelernt hatte. Erst 2014, im ersten Jahr meines Aufbaustudiums, als ich Betrachtungen über den Staat Virginia las, wurde ich mit einer komplizierteren, um nicht zu sagen, einer zutreffenderen Version Jeffersons konfrontiert. Mit Bedacht hatte ich zu den Stellen geblättert, die sich speziell mit Jeffersons Verhältnis zur Sklaverei beschäftigten. Dort war ich auf einen Abschnitt gestoßen, in dem er theoretisierte, dass Schwarze Menschen »den weißen in ihren körperlichen und geistigen Gaben unterlegen sind«.29

Ich hatte auch die Passage gelesen, in der er über Phillis Wheatley – die gemeinhin als die erste publizierte Schwarze Dichterin der USA gilt – sagt, dass »die unter ihrem Namen veröffentlichten Werke der Kritik unwürdig sind«. Jefferson glaubte, dass Schwarze Menschen grundsätzlich nicht zu poetischer Ausdrucksweise fähig wären. »Leid ist oft die Mutter der ergreifendsten Stellen in der Poesie«, schrieb er. »Unter den Schwarzen gibt es bei Gott genügend Leid, jedoch keine Poesie. Liebe ist die besondere Brunft des Poeten. Ihre Liebe ist brennend, aber sie entzündet nur die Sinne, nicht die Fantasie.«30

Als ich auf diese Stelle stieß, beendete ich soeben meine erste Gedichtsammlung. Ich schrieb unter dem Eindruck der Unruhen von Ferguson und nutzte Lyrik, um die unablässige staatlich sanktionierte Gewalt zu verarbeiten, die Schwarzen Menschen in meiner Umgebung widerfuhr. So versuchte ich, mein Leben in Kontext zu diesem politischen Moment und der Geschichte, die ihn hervorgebracht hatte, zu setzen. Stunden verbrachte ich damit, an der Sprache und Form meiner Gedichte zu arbeiten – ich änderte, stellte um, fügte hinzu und strich, bis es Dutzende Wiederholungen jedes Verses, jeder Zeile gab. Ich musste daran denken, wie ernst ich diese Kunstform nahm. Und daran, dass meine ganze Arbeit, sogar als Reaktion auf die Gewalt, von einem Ort der Liebe herrührte – der Liebe zu meiner Community, zu meiner Familie, zu meiner Partnerin und einer Liebe zu den Menschen, die darauf hofften, eine bessere Welt erschaffen zu können als diejenige, in der wir aktuell lebten.

Als ich Jeffersons Herabwürdigung Wheatleys las, empfand ich das, als hätte er die ganze Ahnenreihe Schwarzer Dichterinnen und Dichter herabgesetzt, die ihr noch folgen sollte, mich selbst eingeschlossen. Ich hatte es hier mit einem Mann zu tun, der nicht wirklich begriffen hatte, was Liebe ist.

Als Robert Hayden uns die Balladen schenkte, in denen er daran erinnerte, wie gefangene Afrikanerinnen und Afrikaner die Schiffspassage überlebt und an diesen Küsten angekommen waren, handelte es sich um einen Akt der Liebe.

Als Gwendolyn Brooks über die Kinder schrieb, die an der South Side Chicagos in von der Stadtverwaltung vernachlässigten Vierteln miteinander spielten, da war das ein Akt der Liebe.

Als Audre Lorde diese Sprache zerbrach und dann neu für uns zusammensetzte, damit wir einen frischen Blick darauf haben sollten, wer wir in dieser Welt sind, war das ein Akt der Liebe.

Wenn Sonia Sanchez mit ihrer Zunge Blitze schlägt, indem sie von Südstaatenslang zu Versen springt, die von Suaheli geprägt sind, sodass sie in einem Atemzug einen ganzen Ozean überwindet, dann ist das ein Akt der Liebe.

Jeffersons Vorstellung von Liebe scheint dermaßen von seinen eigenen Vorurteilen verzerrt gewesen zu sein, dass er unfähig war, die unendlich vielen Beispiele von Liebe auf den Plantagen im ganzen Land zu erkennen: Mütter, die sich schützend über ihre Kinder warfen und Peitschenhiebe abfingen, damit diese ihre Kleinen nicht trafen; Ersatzmütter, -väter und -großeltern, die Kinder aufnahmen und wie ihre eigenen großzogen, wenn die biologischen Eltern mitten in der Nacht verschleppt wurden; Menschen, die sich liebten, heirateten und füreinander einstanden, trotz der omnipräsenten Drohung, dass sie jeden Moment voneinander getrennt werden konnten. Was, wenn nicht Liebe, war das?

Es gibt keine Geschichte Monticellos – und keine Geschichte Thomas Jeffersons – ohne die Erwähnung von Sally Hemings. Wir verfügen über keine Briefe oder anderen Dokumente, die Sally (deren Geburtsname wahrscheinlich Sarah lautete) verfasst hat, und über nichts, was Jefferson über sie geschrieben hätte. Es gibt keine Fotos von ihr. Beinah alles, was wir über ihre äußere Erscheinung wissen, stammt von Isaac Jefferson. Er war zur gleichen Zeit wie Hemings auf Monticello versklavt und beschrieb sie als »mächtig beinah weiß … Sally war sehr schön, mit langem, glattem Haar bis über den Rücken«.31 Darüber hinaus geben alle Porträts, die sie zeigen sollen, die Fantasie der Künstler wieder. Sie ist wie ein körperloser Schatten. Ein Sternbild ohne Sterne. Und doch gehört Sally Hemings’ Geschichte in den Mittelpunkt von Monticello. Zwei Jahrhunderte lang wiesen Jefferson-Experten ebenso wie Jeffersons anerkannte Nachfahren – trotz gegenteiliger Beweise – die Vorstellung zurück, dass Jefferson eine Liebesbeziehung oder ein sexuelles Verhältnis zu Sally hatte. Und mit absoluter Sicherheit wiesen sie zurück, dass er der Vater all ihrer sechs Kinder gewesen war.

Sally Hemings’ Mutter Elizabeth war eine Sklavin gemischter Abstammung im Besitz von Jeffersons Schwiegervater John Wayles. Elizabeth, die oft Betty genannt wurde, gebar in ihrer Gefangenschaft sechs von Wayles Kindern. Sally war die Jüngste. Demnach waren Sally und Jeffersons Ehefrau Martha Halbschwestern. Bevor Martha im Alter von dreiunddreißig Jahren starb, ließ sie sich von Jefferson das Versprechen geben, nicht wieder zu heiraten. Jefferson, der seine Frau sehr liebte, hielt sich daran. Es hinderte ihn allerdings nicht, ein beinah vierzig Jahre dauerndes Verhältnis mit Sally zu beginnen. Das fing an, als sie etwa sechzehn und Jefferson Mitte vierzig war. Jeffersons Beziehung mit Sally – sofern man eine Verbindung, die davon bestimmt ist, dass eine Person die andere besitzt, überhaupt als solche bezeichnen kann – war zu seinen Lebzeiten anscheinend ein offenes Geheimnis. 1802 verfasste der Journalist James Callender eine Reihe anzüglicher Artikel im Richmond Recorder, in denen er behauptete, Jefferson sei der Vater mehrerer unehelicher Kinder seiner versklavten »Konkubine«: »Es ist wohlbekannt, dass der Mann, den das Volk gern verehrt, sich eine seiner eigenen Sklavinnen als seine Konkubine hält und schon viele Jahre gehalten hat«, begann ein Text. »Ihr Name ist SALLY.«32

Callender war nicht immer ein Gegner Jeffersons gewesen. Tatsächlich unterstützte Jefferson, dem die politische Bedeutung eines guten Drahts zu Zeitungen bewusst war, Callender bei der Suche nach einem neuen Zeitungsjob, nachdem dieser bei der Philadelphia Gazette gefeuert worden und hoch verschuldet war. Er half dem Journalisten über einige Jahre sogar immer wieder mit Geld aus. Nachdem Callender auf Basis des Alien and Sedition Acts wegen antiföderalistischer Schriften verhaftet worden war, kehrte er in eine Welt zurück, in der Jefferson inzwischen Präsident der Vereinigten Staaten war. Angesichts der neu entdeckten Macht seines Freunds erwartete Callender eine gewisse materielle Dankbarkeit für jahrelange Pro-Jefferson-Tätigkeit. Er wollte Postmeister von Richmond werden. Doch Jefferson ernannte ihn nicht dazu. Er verschaffte ihm auch keine andere Stelle. Der darüber sehr erboste Callender nutzte daraufhin seine neue Position beim Richmond Recorder, um die Geschichte von Jefferson und Hemings zu verbreiten. In der Hoffnung, damit Jeffersons politische Karriere zu sabotieren.