16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Selten bietet eine Analyse so tiefen Einblick in das Innere Russlands wie die vonSpiegel-Bestsellerautorin Sabine Adler.

Sie zeigt, wie die russische Gesellschaft zu dem wurde, was sie heute ist: eine ihrer Meinungsfreiheit beraubte Nation, über deren Wirtschaftskraft die Führungsclique nach Belieben verfügt. Diese hat ein System errichtet, in dem politische, militärische und wirtschaftliche Eliten untrennbar verzahnt sind und dadurch uneingeschränkte Macht auf das Leben der Menschen ausüben. Mit Putin an der Spitze, der bald länger herrscht als Stalin. Wohin führt Putins Kurs das Land – und uns? Nach ihrem Bestseller »Die Ukraine und wir« steht auch in diesem Buch der Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks eines im Zentrum: Aufklärung.

»Wer Putins Russland und seine Relevanz im globalpolitischen Kontext wirklich kennenlernen will, sollte Adlers Buch lesen.« Handelsblatt

»Ich empfehle dringend dieses Buch!« Jörg Thadeusz

»Auf Sabine Adlers politische Analysen kann man sich verlassen.« Claus Kleber, ZDF

»Kaum jemand erklärt uns die Vorgänge in Russland und der Ukraine so genau und so persönlich wie Sabine Adler.« Stephan Lamby, Laudatio zur Politikjournalistin desJahres

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Selten bietet eine Analyse so tiefen Einblick in das Innere Russlands wie die von Sabine Adler. Sie zeigt, wie die russische Gesellschaft zu dem wurde, was sie heute ist: eine ihrer Meinungsfreiheit beraubte Nation, über deren Wirtschaftskraft die Führungsclique nach Belieben verfügt. Diese hat ein System errichtet, in dem politische, militärische und wirtschaftliche Eliten untrennbar verzahnt sind und dadurch uneingeschränkte Macht auf das Leben der Menschen ausüben. Mit Putin an der Spitze, der bald länger herrscht als Stalin. Wohin führt Putins Kurs das Land – und uns? Nach ihrem Bestseller »Die Ukraine und wir« steht auch in diesem Buch der Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks eines im Zentrum: Aufklärung.

Über Sabine Adler

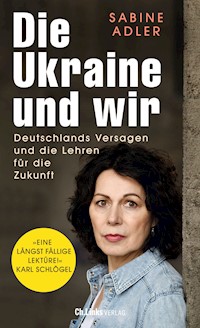

Sabine Adler ist langjährige Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks. Sie berichtete viele Jahre aus Moskau, war Leiterin des Hauptstadtstudios in Berlin und Korrespondentin im Studio Warschau mit Schwerpunkt Polen, Belarus, baltische Länder und Ukraine. Während der Ereignisse auf dem Euro-Maidan berichtete sie aus Kiew, danach über den Krieg in der Ostukraine und seit Februar 2022 über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, u. a. als "Politikjournalistin des Jahres". Ihr Buch „Die Ukraine und wir“ wurde zum SPIEGEL-Bestseller.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Sabine Adler

Was wird aus Russland?

Über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Zitat

Vorwort

»Schlimmer als Krieg ist nur ein verlorener Krieg«

Die sedierte Gesellschaft

»Wir tun so, als ob wir arbeiten, weil ihr so tut, als ob ihr uns bezahlt«

Angepasste, Indifferente und Zyniker

Wo eine Mini-Revolte den Führer erschreckt

Krieg als Überlebenschance für Diktatoren

Silowiki auf Beutezug

Die Petersburger Diebesbande

Surkow – Spindoktor des Demokratieabbaus

Beresowski – der Pate des Kremls

Kowaltschuk – »Putins Brieftasche«

Toxische Milliarden

»Im Netz sind wir Spinne, nicht Fliege«

Tödlicher Kampf um Pfründe

Räuber in Uniformen – Russlands kaltgestellte Justiz

Das Schreckgespenst vom Bürgerkrieg

Staatliche bewaffnete Verbände

Privatarmeen – die Büchse der Pandora

Der Schattenmann

Machtkampf im Auge des Orkans

»Erst der Krieg macht einen Mann zum Mann«

Putins Geheimtruppe – vom Exportschlager zum Konkurrenten um die Macht

Wagner in Afrika

Der König ist tot, es lebe der König – Prigoschins Nachfolger

Privatarmeen und der innerrussische Machtkampf

Gefahr von rechts außen

Kriegsberichterstattung ohne Journalisten

Rechtsextreme Opposition in Putins Machtgefüge

Die »versklavten Völker« der Russischen Föderation

Moskaus Statthalter in Tschetschenien

Unruheherd Dagestan

Kalmückien – wo der Glaube an eine Zukunft mit Russland schwindet

Burjatien – »Wir dürfen nicht weinen«

Wo Putins Buddhisten Karma kaufen

Wenn Wälder dem Klima nicht mehr helfen, sondern schaden – Raubbau in Jakutien

Tatarstans geliebte Privilegien

Baschkortostan – »Wir kämpfen nicht für Putins Imperium«

Russlands Schweigen über den eigenen Kolonialismus

Realität in Tuwa – »Wir sind in Wahrheit eine Kolonie«

Kolonialismus 2.1 – Putins Griff nach dem weißen Gold der Ukraine

Wie aus Worten Taten werden

Schutzlos ausgeliefert

Das russische Antifoltergesetz – ein zahnloser Tiger

Folter als Besatzungspolitik

Gewalt in der Familientradition

Kinder als Kriegsbeute

Die Verschleppung der Jüngsten

Putin allein zu Hause?

Russland – das abschreckende Beispiel

Der Traum von Russlands Läuterung

Kann es die Opposition richten?

Was verlorene Schlachten lehren

Was also wird aus Russland?

Anhang

Quellen

»Schlimmer als Krieg ist nur ein verlorener Krieg«

Die sedierte Gesellschaft

Wo eine Mini-Revolte den Führer erschreckt

Krieg als Überlebenschance für Diktatoren

Silowiki auf Beutezug

Das Schreckgespenst vom Bürgerkrieg

Putins Geheimtruppe – vom Exportschlager zum Konkurrenten um die Macht

Gefahr von rechts außen

Die »versklavten Völker« der Russischen Föderation

Schutzlos ausgeliefert

Kinder als Kriegsbeute

Der Traum von Russlands Läuterung

Kann es die Opposition richten?

Was verlorene Schlachten lehren

Was also wird aus Russland?

Dank

Impressum

Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...

Sie haben mich gepeinigt,

weil ich zu denken wagte,

sie haben mich gesteinigt,

weil ich mein Denken sagte.

Michail Jurjewitsch Lermontow (1814 – 1841)

Vorwort

Was wird aus Russland? Meine Arbeit als Korrespondentin hat mich mit dem Land und seinen Menschen eng verbunden. Es liegt mir nicht nur in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht am Herzen, sondern auch als Gesellschaft. Aber es wird immer schwerer zu erfahren, was tatsächlich in ihm vorgeht. Für Journalisten herrscht praktisch Berufsverbot.

Einfach war es nie, über Russland zu informieren. Schon während der Stalin-Herrschaft wurden westliche Berichterstatter als potenzielle Spione angesehen. Bis zum Ende der Sowjetunion legte man ihnen Steine in den Weg wo immer möglich. Mit Glasnost und Perestroika änderte sich das. Allerdings auch nicht überall. Funktionäre in vielen Orten der russischen Provinz meinten, uns Ausländern immer noch vorschreiben zu können, mit wem wir Interviews führen dürfen und mit wem nicht. Obwohl die vom Außenministerium erteilte Akkreditierung landesweit galt. Von Kaliningrad bis Wladiwostok. Mit Putins Amtsantritt 1999 kehrte das Sowjetverständnis zurück, Medienvertreter aus anderen Ländern nach Belieben zu gängeln. Sie werden überwacht, auch digital. Oder riskieren, bei der Arbeit festgenommen zu werden, wie Evan Gershkovich, der Korrespondent des Wall Street Journals. Seine Haft soll alle Pressevertreter abschrecken.

Inzwischen werden vom russischen Justizministerium Listen von Journalisten angelegt, die man als »Ausländische Agenten« eingruppiert. Rund 150 russische wie westliche Medien und Rechercheorganisationen stehen auf dieser Liste, dazu die Namen von über 300 Kolleginnen und Kollegen. Es werden immer mehr. Russische Journalisten arbeiten, wenn überhaupt, nur noch im Untergrund oder außerhalb des Landes. Stalin lässt grüßen.

Trotz dieser enormen Widerstände wird weiterberichtet. Die Profis von Meduza, Radio Swoboda, The Insider, Projekt, Mediasona, Waschnije Istorii, der Nowaja Gaseta, Moscow Times, vom TV-Kanal Doschd und viele andere Berichterstatter lassen sich nicht stoppen und fördern unablässig wertvolles Wissen zutage. Ebenso zahlreiche Organisationen, wie Memorial oder OWD-Info, die Verletzungen von Menschenrechten in Russland dokumentieren. Dieser Fundus ermöglicht es in- und ausländischen Beobachtern, die aktuelle Lage differenziert zu beurteilen.

Ohne die Hilfe der Russinnen und Russen, die ausländischen Reportern wie mir ehrlich Auskunft geben, wäre das dennoch unmöglich. Diese Informanten riskieren, verfolgt, festgehalten, verprügelt oder eingesperrt zu werden – einige von diesen mutigen Menschen haben das bedauerlicherweise erleben müssen. Diejenigen, die es dennoch weiterhin wagen, nutzen eine der letzten Gelegenheiten, der Welt ihre Ansicht über die realen Verhältnisse mitzuteilen. Denn sobald die unabhängige Medienberichterstattung im Inland ganz eingestellt wird, die internationale Presse gar nicht mehr berichtet, werden die einheimischen Kritiker völlig isoliert sein.

Ohnehin reden Russinnen und Russen viel seltener miteinander. Wer den Überfall auf die Ukraine als Katastrophe begreift, wird von denen, die davor die Augen verschließen oder ihn gar gutheißen, nicht mehr gehört. Der Graben ist so breit, dass man die auf der anderen Seite nicht mehr versteht. Denunzianten, die Andersdenkende anschwärzen, tun ihr Übriges.

Die russische Gesellschaft diskutiert über kein einziges relevantes Thema mehr öffentlich. Politik als Verständigung über Einstellungen und Ziele findet nicht mehr statt. Dafür sorgen der russische Präsident und seine Führungsriege seit vielen Jahren. Die Folge ist vor allem ein Realitätsverlust im Inneren des Landes, von dem auch die Regierung nicht ausgenommen ist. Sie lebt längst in einer Parallelwelt. Die Auswirkungen einer solchen Entfernung von der Wahrheit sind in jeder Diktatur zu beobachten. Das Erwachen daraus dürfte auch für Russland schrecklich sein. Weil in diesem Augenblick offenbar werden wird, wie sehr die Politik Putins und zuletzt sein als militärische Spezialoperation bemäntelter Krieg gegen die Ukraine Russland von innen zerstört hat.

Dazu gehört auch, Russland und die Russen von der freien westlichen Welt abzuschotten. Dennoch stehen weit mehr Informationsquellen zur Verfügung, als die gleichgeschalteten russischen Staatsmedien glauben machen wollen. Zwar geben einige der bislang kooperativen Gesprächspartner in Anadyr, Belgorod, Grosny, Inta, Jakutsk, Jekaterinburg, Machatschkala, Magadan, Moskau, Nischni Nowgorod, Sankt Petersburg und vielen anderen Orten aus Angst keine Auskunft mehr. Andere – in Behörden oder Kultureinrichtungen – sind durchaus noch gesprächsbereit. Weil sie erkennen, wohin sich ihr Land bewegt – und das als große Gefahr begreifen. Mitunter ist es jetzt sogar einfacher, in Kontakt zu treten, da man als Besucher nicht mehr an ihre Tür klopfen muss, sondern sich weitaus unbeobachteter online treffen kann. Bei den vielen klugen Kritikern, die in den Westen emigriert sind, wird man ohnehin mit offenen Armen empfangen. Und so mancher Putin-Gegner verschafft sich ganz ungefragt und dermaßen laut Gehör, dass es jeder mitbekommen muss. Nicht zu vergessen die Expertise der Spezialisten, die sich seit Langem mit Russland wissenschaftlich beschäftigen. Russland ist keine Black Box. Eine Bestandsaufnahme ist durchaus möglich.

Die Zukunft eines Landes ist ohne seine Gegenwart nicht vorstellbar, ebenso wenig ohne seine Vergangenheit. Denn wohin es geht, hängt maßgeblich davon ab, wo es steht und woher es kommt. Deshalb richte ich in diesem Buch den Blick auf die aktuelle Verfasstheit Russlands, nicht aber, ohne sie immer auch ins Verhältnis zu seiner Geschichte zu setzen. Vom Ende der UdSSR und der postsowjetischen Zeit über unterschiedliche Phasen der Sowjetunion bis hin zur Stalin-Herrschaft und dem vorher untergegangenen Zarenreich.

Noch ist ungewiss, wie Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgeht. Fest steht schon jetzt, dass die Reputation der Russischen Föderation nachhaltig gelitten hat und das bestehende Machtgefüge auf dem Globus verschoben wurde. Dennoch bleibt Russlands Anwesenheit in Europa eine unumstößliche Tatsache. Nachbarn, Verbündete und Gegner werden mit Russland leben müssen. Ihre Beziehungen zu dem Aggressorstaat werden maßgeblich davon bestimmt sein, ob Russland in der Ukraine gewinnt, verliert oder ob der Krieg eingefroren wird. Nach welchen Szenarien sich das vollziehen könnte, ist ebenfalls Gegenstand dieses Buches.

Am unmittelbarsten wird natürlich die Ukraine vom Ausgang des Krieges betroffen sein. Sollte Russland ihn gewinnen, wird die Ukraine nicht mehr das Land sein, das es seit seiner Unabhängigkeit 1991 gewesen ist. Russland wird es sich vollständig unterwerfen und sein Gewaltregime über die bisher besetzten Gebiete hinaus errichten. Die Soldatinnen und Soldaten, die den Kampf gegen Moskaus Streitkräfte überlebt haben, werden in Gefängnissen festgehalten werden, so wie das mit den proukrainischen Menschen geschehen ist, die man in sogenannten Filtrationslagern bereits als Russlandfeinde identifiziert hat. Oder sie werden zur Zwangsarbeit nach Sibirien verbannt, wie es russische Regierungsberater neuerdings vorschlagen. Immer mehr Ukrainer werden fliehen. Die, die bereits im Ausland Zuflucht gefunden haben, werden nicht zurückkehren. Die stark zerstörten Städte und Dörfer werden willige Russen und Russinnen besiedeln, denen man – wie schon für einen Umzug auf die Krim – lukrative Prämien zahlt. Aber wie nach der Errichtung der Sowjetmacht und nach dem Zweiten Weltkrieg werden ukrainische Partisanen den russischen Okkupanten das Leben schwermachen. Ob sie allerdings je genug Kraft entwickeln werden, ihr Land zurückzuholen, bliebe offen.

Ein Sieg Russlands wäre auch ein fatales Signal an die internationale Gemeinschaft: Nicht das Recht setzt sich durch, sondern der Stärkere. Für Russlands Nachbarn, allen voran die Europäische Union, hieße das, auf weitere Expansionsgelüste des Kremls gefasst sein zu müssen.

Hätte Belarus überhaupt noch eine Zukunft als eigenständiger Staat? Oder wird es der Russischen Föderation früher oder später einverleibt, weil dem belarussischen Machthaber sein politisches Überleben wichtiger ist als die Souveränität des Landes? Werden auch die ehemaligen Sowjetrepubliken im Kaukasus und in Zentralasien zittern müssen? In Georgien, Armenien, Aserbaidschan und Kasachstan gibt es noch immer russischsprachige Minderheiten. Macht man sich in der Mongolei, dem ehemaligen Satellitenstaat der UdSSR, Sorgen? Oder in Japan, wo der Streit mit Moskau um die Kurilen neu aufgeflammt ist? Wie wird sich die Türkei, die mal auf Kiew und mal auf Moskau zugeht, dem kriegerischen Land gegenüber positionieren? Die Länder, die sich mit Russland eine Grenze teilen, befinden sich schon jetzt in größter Gefahr.

Selbst für China, das bislang bestenfalls als halbherziger Friedensstifter auftrat, wäre ein Sieg Russlands keineswegs nur Grund zur Zufriedenheit. Die unendliche Freundschaft, die Xi und Putin einander zugesichert haben, könnte einer neuen Konkurrenz weichen. Zugleich würde sich Peking vorwerfen lassen müssen, den Sieg des Kremls nicht verhindert zu haben, obwohl es dazu in der Lage gewesen wäre. Andererseits schreitet China, ähnlich wie Russland, politisch stramm in Richtung Diktatur. Der Gedanke liegt nahe, dass sich beide Länder verbünden könnten – gegen den demokratischen Westen. In der Folge könnten auch die Chinesen mit westlichen Sanktionen belegt und ihnen die Zugänge zu den wichtigen, weil großen Absatzmärkten der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten verwehrt werden. Die USA würden sich in ihrer Sicherheitspolitik vermutlich noch stärker auf Peking konzentrieren. Zumal ihre Bereitschaft, weiter den Löwenanteil für Europas Schutz zu übernehmen, spürbar gesunken ist.

Es führt kein Weg daran vorbei: Russland bleibt Nachbar. Auch wenn es noch so schwerfällt, muss zumindest ein Nebeneinander gelingen. Ob es aber genügt, auf die diplomatischen Mittel der friedlichen Koexistenz aus Zeiten der Ost-West-Konfrontation zurückzugreifen, bleibt abzuwägen. Denn an die wirtschaftliche Kooperation anzuknüpfen, dürfte kaum eine Lösung sein. An einem vernünftigen Umgang miteinander wird hart gearbeitet werden müssen. Das ist keine Aufgabe für die Ukraine allein. Auch die Verbündeten in Europa und im Westen insgesamt sind gefragt, indem sie weiter für die Sicherheit und den Schutz der Ukraine einstehen. Außerdem haben sie Erfahrung mit komplizierten Nachkriegskonstellationen. Vor allem aber setzen die demokratischen Werte die Standards, ohne die eine gewaltfreie Nachbarschaft nicht auskommt.

Was aus Russland wird, entscheiden in erster Linie seine Bürgerinnen und Bürger. Dreiviertel sind mit der Regierung zufrieden. Obwohl ihr Präsident Krieg gegen einen Nachbarn führt, zu dem engste familiäre und freundschaftliche Verbindungen bestanden haben. Obwohl der Eroberungsfeldzug Hunderttausende von Männern das Leben kostet, obwohl er Russland im Westen zum Paria gemacht hat. Diese übergroße Mehrheit genauer zu verstehen, ist wichtig, um einzuschätzen, welche gesellschaftlichen Veränderungen mit ihr überhaupt möglich sind.

Die »Eine-Million-Dollar-Frage« lautet, wie lange der Krieg noch dauert, und daran anschließend: Wie lange hält sich Putins Machtapparat noch? Wenn als Antwort ein Datum erwartet wird, muss wohl jeder passen. Eine Analyse und Einordnung des derzeitigen Kräfteverhältnisses im Land sind jedoch sehr wohl möglich. Entwicklungen vorauszudenken, ist für eine Zukunft mit Russland unabdingbar.

Sabine Adler, Berlin im Januar 2024

»Schlimmer als Krieg ist nur ein verlorener Krieg«

Auf die Russen und Russinnen hat der Krieg in der Ukraine bislang kaum Auswirkungen, solange sie in einer der zehn größten Städte leben, denn dort werden nur wenige Soldaten für die Front rekrutiert. Auch von den westlichen Sanktionen gegen Russland merkt die breite Masse fast nichts. Einschränkungen spüren nur diejenigen, die häufig importierte Waren gekauft oder internationale Geschäfte gemacht haben bzw. ihren Urlaub gern im Ausland verbrachten. Für diesen Personenkreis hat sich der Bewegungsradius deutlich verkleinert. Die mehr als 20 Millionen Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, sind ebenfalls wenig betroffen. Ihnen ging es vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine schlecht, und so ist es immer noch.

Doch je länger der Krieg dauert, desto trotziger klingen viele Russen, wenn man sie nach ihrer Meinung zum Feldzug gegen das Nachbarland fragt. Tenor: Schlimmer als Krieg ist nur ein verlorener Krieg. Es sei ein verrückter Fehler gewesen, den Krieg anzufangen, aber jetzt müsse man ihn gewinnen, sonst würden die Russen den Kummer der Besiegten erleiden. Putin habe ihnen die Suppe eingebrockt. Verdammt sei er. Solche und ähnliche Aussagen stammen keineswegs nur von Menschen, die russische Staatsmedien nutzen, sondern auch von Leuten, die unabhängige russischsprachige Internetzeitungen lesen. Der 35-jährige Andrej aus Wolgograd sehnt beispielsweise keinesfalls das Ende des Krieges herbei, denn dann stünden Sieger und Verlierer fest. Eine Niederlage Russlands würde eine nationale Demütigung bedeuten, die man nicht zulassen könne. Deshalb sei es notwendig zu gewinnen – es gebe keine andere Wahl.

Dem einen oder der anderen schwant, dass eine russische Niederlage das Ende ihres bisherigen Lebens bedeuten könnte. Bei diesem Gedanken wird Alexej, 24 Jahre alt, aus dem sibirischen Jakutsk, ganz bang: »In diesem Fall wird es allen schlechter gehen und die Welt, an die wir uns gewöhnt haben, wird mit Sicherheit zusammenbrechen, und es wird mehr Dunkelheit herrschen. Der Krieg ist falsch, aber ihn zu verlieren ist inakzeptabel.« Sergej, 38 Jahre alt, hält sich nicht für einen Kriegsbefürworter. »Aber leider steht mein Vaterland im Moment vor der Existenzfrage. Ich will nicht, dass mein Land zerfällt und zerstört wird.« Dmitri, 35 Jahre alt, lebt in Moskau und war konsequent gegen den Krieg. Doch jetzt wird die Angst um sich und seine Freunde, dass sie einberufen und an die Front geschickt werden könnten, verdrängt von einer viel größeren Sorge. Dass sich das Leben in der Russischen Föderation dramatisch verschlechtern wird, wenn es keinen Weg gibt, aus der Situation herauszukommen, ohne das Gesicht zu verlieren. Oleg, 27 Jahre, wird es beim Gedanken an den von Wolodymyr Selenskyj vorgelegten und vom »kollektiven Westen« unterstützten »Friedensplan« mulmig, denn er rechnet damit, dass Russland höchstwahrscheinlich ein solcher Schaden zugefügt werden würde, dass es nicht sicher sei, ob es ihn überlebt. Auch die Vorstellung, dass sie als russische Bürger jahrzehntelang die Reparationen für die Fehler anderer zahlen sollen, lässt Menschen wie Oleg lieber am Krieg festhalten als aufgeben. »Atomwaffen abgeben und Reparationen zahlen – nein danke.«

Schlecht für das Selbstwertgefühl ist auch die Aussicht, dass niemand mehr mit der Verliererseite reden würde. Ruslan, 28 Jahre alt, aus Kasan, sieht einerseits die Schwäche der russischen Diplomatie, die den Konflikt mit dem Nachbarn nicht habe beilegen können, andererseits habe die Ukraine die Wahl gehabt: »Sie hätte sich in den ersten Tagen des Krieges mit uns einigen und unsere Forderungen erfüllen können, bevor die Dinge zu weit gingen. Sie hätte dann zwar Territorium verloren, aber sie hätte sich als Staat erhalten. Ist Land wichtiger als Menschenleben? Die Ukraine trägt also auch einen Teil der Schuld, dass Menschen ihr Leben verloren haben. Ich bin sicher, dass die Menschen in den Gebieten, die an Russland gegangen wären, nicht schlechter gelebt hätten. Vielleicht sogar irgendwo besser.«

Diese Aussagen von eher jüngeren Personen mit Zugang zu unabhängigen Medien klingen noch moderat, gemessen an denen, die aus staatlichen Quellen sprudeln. Aber auch die Internetaffinen sind von der russischen Propaganda beeinflusst, wie sich an ihren Statements bei einer Leserumfrage vom russischen Exil-Portal Meduza ablesen lässt. »Die Ukraine ist nicht auf der Suche nach Frieden. Sie will nur mehr Waffen, um russische Städte zu beschießen.« Bei Wiktoria, 27 Jahre alt, die dieser Meinung ist, entfaltet die Taktik der Täter-Opfer-Umkehr und Stilisierung der Russen als Leidtragende ihre Wirksamkeit. Hat sie früher den Krieg kritisiert, verteidigt sie ihn inzwischen: »Nachdem ich gesehen habe, wie groß der Hass auf Russland und die Russen ist, wie groß die Freude über die Explosion der Krim-Brücke war und wie viele Waffen aus dem Westen in die Ukraine geliefert wurden, begann ich zu begreifen, dass Russophobie und andere Dinge, die ich früher für dumme Propaganda hielt, nicht immer gelogen sind. Krieg ist immer traurig, aber manchmal sind unpopuläre Entscheidungen die richtigen.«

In dieser russischen Mischung aus Selbstmitleid, der Angst vor einem Wohlstands- und Ansehensverlust und der Furcht vor einer instabilen Zukunft des Landes sucht man eines vergeblich: Scham und Anteilnahme angesichts des Leids, das das russische Volk über seine ukrainischen Brüder und Schwestern gebracht hat. Dieser Egoismus wird eine ehrliche Auseinandersetzung der russischen Bevölkerung mit ihrer Mitverantwortung für den Krieg schwer machen. Zumal es gegenwärtig keine Kräfte im Land gibt, die Aufklärung, Aufarbeitung und politische Bildung leisten könnten.

Im Gegensatz zur Mehrheit der russischen Bevölkerung leidet die ukrainische seit Beginn des Überfalls im Februar 2022 und teilweise seit der Besetzung der Ostukraine im Jahr 2014 tagtäglich und allumfassend unter den Auswirkungen des Kriegs. Es ist schwer, in Erfahrung zu bringen, wie sich die Menschen in der Ukraine ihre Beziehung zu Russland nach dem Krieg vorstellen. Viele winken ab, wollen oder können darüber nicht nachdenken, weil es im Moment zu schmerzhaft ist. Oft fallen die Worte »nie« und »nie wieder«. Nie würden die Ukrainer den Russen vergeben können, niemals würden sich die Russen bei den Ukrainern entschuldigen. Nie würden sie aus ihrer schrecklichen Geschichte die richtigen Lehren ziehen, nie wieder werde man friedlich miteinander auskommen können.

Gut gemeinte Versuche von außen, Ukrainer und Russen aus der Zivilgesellschaft, Künstler oder Schriftsteller, an einem Tisch zu versammeln, enden derzeit oft in Frust und Streit, verursachen mehr Ärger, als dass sie das gegenseitige Verständnis befördern. Das PEN World Voices Festival unternahm einen ambitionierten Versuch, beide Seiten zusammenzubringen, ohne jedoch die Beteiligten zu fragen, was sie davon hielten. Organisator war der Autorenverband PEN America, der die ukrainischen Schriftsteller Artjom Tschapai, Artjom Tschech sowie die Filmemacherin Iryna Tsilyk nach New York eingeladen hatte. Die drei knüpften ihre Zusage ausdrücklich an die Bedingung, dass das Festival ohne russische Teilnehmer stattfindet. Erst vor Ort erfuhren sie, dass es doch eine Veranstaltung mit russischen Journalisten geben sollte. Unter anderem mit der russisch-amerikanischen Journalistin Masha Gessen, die für den New Yorker aus der Ukraine berichtet und als eine entschiedene Putin-Gegnerin gilt. Eine »gute« Russin also. Für die Ukrainer spielte das keine Rolle. Auch, dass die »Opfer der Tyrannei« thematisiert werden sollten, änderte daran nichts. Tschapai, Tschech und Tsilyk waren drauf und dran abzureisen. Erst als die Russen auf ihre Mitwirkung verzichteten, lenkten sie ein.

Masha Gessen, Vize-Präsidentin des PEN in den USA, sprach von Erpressung und gab ihren Posten auf. Eine Debatte in russischen und amerikanischen Medien entbrannte, warum sich ausgerechnet Russen nach diesem Vorfall als Opfer stilisierten. Und ob es erlaubt sei, die gesamte russische Bevölkerung mit den Verbrechen des russischen Militärs gleichzusetzen. Der ukrainische PEN erklärte seine harte Haltung. Gemeinsame Auftritte könnten »die Illusion der Offenheit für einen ›Dialog‹ zwischen der Ukraine und Russlands wecken, noch bevor das russische Regime besiegt ist, noch ehe seine Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden und Russland die Konsequenzen für alle Verbrechen trägt, die es in der Ukraine begangen hat«. Die amerikanischen Organisatoren wiederum machten deutlich, dass ihnen ausdrücklich an »schreibenden Soldaten« gelegen gewesen sei, weil es in den USA eine Tradition der Veteranenliteratur gebe.

Aber Artjom Tschapai und Artjom Tschech sind keine ehemaligen, sondern noch aktive Soldaten. Sie hatten sich die Reise in die USA, und damit ihre Abwesenheit von der Front, vorab genehmigen lassen müssen. Tschech kämpft schon seit 2015 in der Ostukraine, Tschapai hat sich vor dem Krieg für die Rettung historischer Baudenkmäler in Kiew eingesetzt. Auch wenn die beiden als Schriftsteller nach New York gekommen waren, sind sie doch zuallererst Armeeangehörige. »Ein Soldat kann keinen ›separaten Waffenstillstand‹ aushandeln, selbst wenn dieser metaphysischer Natur ist«, erklärte Artjom Tschapai seine besondere Lage.

Der Schriftsteller Serhij Zhadan und seine Kollegin Sofia Andruchowytsch boykottierten schon sehr früh, drei Monate nach Kriegsbeginn, binationale Runden. Sie sagten ein Literaturfestival in Norwegen ab, weil der russische Journalist Dmitri Muratow und die Pressesprecherin des Oppositionsführers Alexej Nawalny, Kira Jarmysch, ebenfalls eingeladen waren. Nicht einmal die Tatsache, dass Muratow 2021 Friedensnobelpreisträger war, machte für Zhadan und Andruchowytsch einen Unterschied.

Diese Streitigkeiten in der Literatur- und Oppositionellenszene erinnern an den massiven Protest in der Ukraine, als 2022 neben der ukrainischen auch die russische Menschrechtsorganisation Memorial und die belarussische Wjasna den Friedensnobelpreis erhielten. Die Leiterin des Zentrums für bürgerliche Freiheiten, Oleksandra Matwitschuk, die für ihr ukrainisches Team die Ehrung entgegennahm, hatte zwar versucht, die Wogen zu glätten, wirklich verstummt ist die Kritik jedoch nicht.

Mitunter wollen Veranstalter Diskutanten aus gleich zwei Aggressorstaaten, aus Russland und aus Belarus, mit Ukrainern an einen Tisch setzen. Das ist sicherlich gut gemeint. Tatsächlich aber werden Teilnehmer keineswegs nur als individuelle Künstler oder Wissenschaftler, sondern immer auch als Repräsentanten ihrer Länder eingeladen. Somit ist jede ihrer Äußerungen niemals nur persönlich oder gar privat, sondern ebenso ein Sprechen für ihre Länder, die sich an der Front gegenüberstehen. Teilnehmer aus mehreren ehemaligen Sowjetrepubliken stört es außerdem, in einen Topf geworfen zu werden. Denn weder gleicht sich ihre Bewertung der sowjetischen Geschichte, die abweicht von der russischen Sicht, noch wird die Unterschiedlichkeit ihrer Länder wahrgenommen, um die die neuen Nationalstaaten nach dem Zerfall der UdSSR so sehr ringen. Sie wollen schließlich gerade in ihrer Eigenständigkeit gesehen und nicht nur über ihr Verhältnis zum heutigen Russland definiert werden.

Die größte Schwierigkeit aber ist, auf den Podien eine gemeinsame Sprache zu finden. Es geht nicht nur darum, dass alle Englisch sprechen, obwohl man sich auch auf Russisch verständigen könnte. Vielmehr soll ein schreibender ukrainischer Soldat wie Artjom Tschapai oder Artjom Tschech in Masha Gessen nur noch die liberale Journalistin wahrnehmen, nicht aber ihre russische Herkunft, die trotz aller Individualität zu ihr als Person des öffentlichen Lebens dazugehört. Obwohl Gessen bereits 1981 mit ihrer Familie in die USA ausgereist ist und auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Es ist nachvollziehbar, dass es schwerfallen kann, von der kriegerischen Aggression Russlands zu abstrahieren, um sich auf eine konkrete Gesprächssituation einlassen zu können, die aber genau diese kriegerische Aggression zum Thema hat, wenn man den Frieden, Freunde, Bekannte oder Familienangehörige, seine Wohnung und die Heimat verloren hat.

Zumal Kunst und Kultur durchaus als Waffe eingesetzt werden. Der Direktor der Eremitage in Sankt Petersburg Michail Piotrowski lässt sich nur zu bereitwillig vom Kreml einspannen. Und noch mehr: Er outete sich gar als Kriegsbefürworter. In den über 30 Jahren an der Spitze eines der wichtigsten Kunstmuseen des Landes ist er noch nie durch einen unabhängigen Geist aufgefallen. Im Gegenteil, oft vermied er es, Stellung zu beziehen, vor allem, wenn es um die Rückgabe von Beutekunst ging, die die Rote Armee 1945 in die Sowjetunion mitgenommen hatte. Eine unbekannte Menge davon lagert bis heute in den Magazinen der weltberühmten Gemäldesammlung. Umso bemerkenswerter ist es, dass er sich jetzt ganz unverhohlen auf Putins Seite geschlagen hat. Und damit nicht genug, er geht selbst zum Angriff über. Er möchte die Ausstellungen seines Hauses im Ausland als »eine große kulturelle Offensive« verstanden wissen, als eine Art »Spezialoperation«. Piotrowski wählt nicht von ungefähr diese Bezeichnung: Es ist dieselbe wie die, die der Kreml anstelle von »Krieg« verwendet. Kein Wunder, dass es nicht nur Menschen in der Ukraine schwerfällt, Kultur, Politik und Krieg zu trennen, wenn es um Russland geht. Die russische Kultur als Ganzes gerät durch Äußerungen von Schwergewichten wie Piotrowski unter den Verdacht der Kriegsbefürwortung: »Wir sind alle Militaristen und Imperialisten. […] Wir, die Menschen der Kultur, müssen jetzt unsere Beteiligung an allem, was geschieht, verstehen. Nach dem Prinzip: ›Wenn die Kanonen sprechen, sollten auch die Musen sprechen.‹«

Selbstverständlich steht der Leiter der Eremitage nicht für alle russischen Künstlerinnen und Künstler. Aber viele lassen sich – genau wie er – vereinnahmen. Diesen Vorwurf musste sich die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja noch nie machen lassen. Sie hat eines sehr früh verstanden: Wenn sich die Menschen nicht gegen ihre Instrumentalisierung durch den Staat wehren, kann er mit ihnen machen, was er will. Indem sie den Weg des geringsten Widerstands wählen, glauben viele, von jeglicher Verantwortung befreit zu sein. Selbst Jahrzehnte nach dem Ende der Sowjetunion würden immer noch »sowjetische« Menschen geschaffen, so Ulitzkaja in einem Interview im März 2023, Menschen, die immer für alles stimmten, was ihnen vorgeschlagen werde, niemals dagegen. Ja-Sager.

Seit Jahren meldet sich die erklärte Putin-Gegnerin zu Wort. Sie hat sich noch nie mit einer Regierung ihres Landes identifizieren können. Die Oberen seien immer weit von ihr entfernt gewesen und sie hätte ihrerseits zu ihnen Distanz gehalten. Aber mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sei ein Moment gekommen, in dem das nicht mehr genügt hätte: Sie musste weg. Kurz nach Kriegsbeginn verließ Ulitzkaja Russland und zog nach Berlin, Letzteres auch wegen ihrer treuen deutschen Leserschaft. »Das Regime unterdrückt alles. Seit 1924 wissen sie, wie man die Repression organisiert, wie man Leute ins Gefängnis bringt, wie man sie liquidiert. Dieser Mechanismus funktioniert bis heute.« Im Wohnzimmer zeigt sie auf ein Dutzend oval gerahmter Fotografien an der Wand. Die Gewalt Russlands gegen die eigene Bevölkerung hat Spuren in ihrer Familie hinterlassen: Beide Großväter saßen in Stalins Lagern.

Für Ulitzkaja besteht die Haupttragödie Russlands darin, dass Menschen von jeglicher Verantwortung entbunden werden. Auch deswegen mag sie nicht mit dem Finger auf ihre Landsleute zeigen. »Wer bin ich, dass ich sage, sie sind schuld. Dann bin auch ich schuld.« Sie nimmt die Russinnen und Russen nicht in Schutz, es gebe Spielräume, die man nutzen könne. Für sich selbst hat sie manchmal welche gesehen. Immer wenn die Regierung bei Wahlen um ihre Zustimmung bat, hat Ulitzkaja sie verweigert. Doch obwohl sie zu den allerersten Dissidenten gehört, verbotene Samisdat-Literatur verbreitete, soll bloß niemand aus ihr eine Heldin machen.

1968 solidarisierte sie sich mit den drei Frauen und fünf Männern, die am 25. August vor dem Kreml mit einem Plakat gegen den Einmarsch der Roten Armee in Prag protestierten. »Für die Freiheit – unsere und die der Tschechoslowakei.« Ihre Freundin, die Dichterin Natalja Gorbanewskaja, gehörte zu den Demonstranten. Ulitzkaja selbst war nicht auf dem Roten Platz dabei, aber sie weigerte sich, diese acht mutigen Menschen zu verurteilen, wie es landauf, landab von den Sowjetbürgern in den Parteiorganisationen und Arbeitskollektiven erwartet wurde. Auch im Institut für allgemeine Genetik der Akademie der Wissenschaften, in dem Ljudmila Ulitzkaja tätig war. Auf einer Versammlung des Instituts sollten sich alle von den Dissidenten distanzieren. Ulitzkaja hatte sich einen Platz an der Tür ausgesucht, um sich kurz vor der Abstimmung davonzuschleichen. Doch plötzlich war die Tür abgeschlossen. Als sie das merkte, wollte sie nur noch fort. »Dafür musste ich quer durch den ganzen Saal. Ich ging also auf meinen hohen Absätzen – klack, klack, klack – am Präsidium vorbei und verließ den Saal durch eine andere Tür.« Rausgehen, um sich nicht verleugnen zu müssen, das sei ihre sichtbarste Protesthandlung gewesen.

Zwei Monate später bezahlte sie ihre Aktionen mit dem Verlust ihres Jobs. Sie hatte Biologie studiert und schrieb gerade ihre Doktorarbeit, die sie nicht mehr beenden durfte. Sie verlor ihre Stelle am Institut und hörte auf, als Genetikerin zu arbeiten. Ihr Geld verdiente sie fortan mit Theaterrezensionen. Oft über schlechte Aufführungen. Schließlich schrieb sie selbst Stücke, von denen bis heute einige auch international aufgeführt werden, sofern russische Kunst nicht auf dem Index steht. Ein Gutes hätten schlechte Zeiten, sagt Ulitzkaja: »Die Qualität eines Menschen wird nicht mieser, sondern besser. Die Leute sind einander viel wohlgesinnter und hilfsbereiter. Ich erinnere mich an meine Freundin, die Verkäuferin war. Wenn ich bei ihr Fleisch kaufte, gab sie mir immer sieben Stück: eines für mich und sechs für unsere anderen Freundinnen. Wir kümmerten uns umeinander. Denn wir konnten unser Leben nur gemeinsam meistern. Wir waren voneinander abhängig und darum immer bereit, uns gegenseitig zu helfen. Allein hätten wir dieses Leben nicht ausgehalten.« Bis heute, ist Ulitzkaja überzeugt, würden Russen Schicksalsgemeinschaften bilden, weniger aus Nächstenliebe, sondern weil sich der Staat nicht um die Menschen kümmere. Die Autorin hat Generationen von Leserinnen und Lesern in der Sowjetunion und Russland, aber auch weit darüber hinaus, vor allem mit unzähligen berührenden Frauenschicksalen bekannt gemacht – in einem für die russische Literatur eher seltenen Ton, von heiter-ironischer Leichtigkeit. Mehrfach wurde sie für den Literaturnobelpreis gehandelt. Sie kann verstehen, dass viele Menschen heute alles Russische in der Kunst ablehnen. »Ich denke, dass diese Abneigung eine gesunde Reaktion ist. Die russische Literatur hat Wertvolles zu bieten. Wenn die Welt das irgendwann wieder annimmt, dann wird sie auch weiter existieren. Aber man wird auch erleben, dass die Zeit über das eine oder andere Werk hinweggehen wird, wie das bei Tolstoi und Dostojewski zum Beispiel schon der Fall ist.«

Die Ukrainer haben auch Alexander Puschkin vom Sockel geholt. Generationen sind mit den Versen des russischen Nationaldichters aufgewachsen. Heute klingen die Texte für sie anti-ukrainisch, antiwestlich, chauvinistisch. Die Berührungsängste sind keineswegs auf die Kunst-, Medien- und Aktivistenszene begrenzt. Olena Pawlenko, Präsidentin der ukrainischen Denkfabrik DIXI Group, lehnt jede Veranstaltung mit Vertretern aus Belarus und Russland ab. Als die Vereinten Nationen zu einem Workshop einluden, nicht um über Krieg oder Frieden zu debattieren, sondern »nur« Energie- und Umweltfragen zu klären, sagte sie ebenfalls ab. Business as usual schien ihr unangemessen. Die Politologin, eine rationale Analystin, mag sich derzeit auch nicht mit »guten« Russen treffen: »Das funktioniert jetzt nicht. Das bleibt wohl auch eine ziemlich lange Zeit so. Ich spreche jetzt als Privatperson. Zuerst müssen wir den Krieg gewinnen.«

Pawlenko ist erschöpft vom schwierigen Überlebenskampf. Statt sich ihren Themen Energiesicherheit und Klimawandel widmen zu können, organisiert sie in ihrem Kriegsalltag vor allem Hilfsleistungen für die Binnenflüchtlinge. Außerdem funktioniert die Infrastruktur wegen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe oft nur eingeschränkt und es herrscht eine Wirtschaftskrise, die ebenfalls der Krieg verursacht hat. Aber sie macht sich auch keine Illusionen, dass die Prioritäten bald wieder andere sind: »Wer russische TV-Programme sieht, in denen zu immer neuen Angriffen aufgerufen wird, der weiß, dass nicht nur die Balten, Polen und Deutschen, sondern auch die Briten in Gefahr sind. Niemand wird in Europa mehr sicher sein.«

Der Hass auf die Okkupanten versetzt so manchen in der Ukraine in ohnmächtige Wut. Die meisten wissen, dass sie nicht übermächtig werden darf, um sie nicht völlig zu beherrschen. Denn dann hätten Putin und Co am Ende doch noch gesiegt. Damit das nicht geschieht, braucht es Strategien, um die negativen Energien in positive umzuwandeln. Für die Zukunft.

Sieg oder Niederlage ist im Falle der Ukraine eine Frage von Sein oder Nichtsein. Für Russland böte eine Niederlage die Chance für einen Neuanfang, ein Sieg dagegen wäre eine Hiobsbotschaft weit über die Ukraine hinaus.

Die sedierte Gesellschaft

Russen halten sich für etwas Besonderes. Streng genommen müsste es allerdings nicht Russen, sondern Russländer heißen. Das wäre die korrekte Bezeichnung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes, in dem zwar eine Vielzahl von Völkern und Nationen lebt, die Russen aber die Titularnation stellen. Und nicht nur das. Seit dem Verfassungsreferendum 2020 hat Präsident Wladimir Putin durchgesetzt, dass das russische Volk auch als das »staatsbildende Volk« im Grundgesetz verankert ist. Das Wort russkij meint »russisch« in einem ethnisch-nationalen Sinn, rossijskij weist eine staatsbürgerliche Dimension auf und wird im Deutschen mit »russländisch« übersetzt. Die Russische Föderation müsste deshalb eigentlich Russländische Föderation heißen. Weil das aber viel zu sperrig und sehr unvertraut klingt, bleibt es bei Russischer Föderation und den Russen und Russinnen. Die Angehörigen der vielen nationalen Minderheiten sind, wenn nicht eigens erwähnt, immer mit gemeint.

Wenn Russen erklären, wer und wie sie sind, bemühen sie oft den Begriff des »homo sovieticus«, des Sowjetmenschen. Die Kommunistische Partei wollte die Russen zu Menschen erziehen, die eine soziale Gesellschaft frei von Ausbeutung und Gewinnstreben errichten, die die bürgerliche Ordnung als unmoralisch verurteilen, sich an humanistischen, altruistischen und kollektiven Werten orientieren, eine wissenschaftliche und atheistische Weltanschauung vertreten, sich nach schöpferischer Tätigkeit sehnen. Soweit die kommunistische Theorie. In der Praxis erwartete die Partei jedoch vom Volk, sich widerstandslos in die staatlich organisierte Arbeitswelt einzufügen und die allumfassende Kontrolle des öffentlichen wie privaten Lebens hinzunehmen.

Als homo sovieticus beschreiben sich heute keineswegs nur Menschen, die die Sowjetunion noch erlebt haben, sondern auch diejenigen, die nach dem Zerfall der UdSSR sozialisiert wurden. Der homo sovieticus blieb offenbar auch nach 1991 erhalten und stellte so die Kaderreserve für das nächste totalitäre System. Denn dieser Menschentyp fügt sich stets ein, ganz gleich unter welcher Ideologie, oder ganz ohne sie. Und so lange die Mehrheit der Russen und Russinnen dieses Verhalten verinnerlicht hat, ist es leicht, sie in einem Zwangssystem zu halten. Sie begehren nicht auf, sie hinterfragen nichts.

Seit 1988 erforschten die russischen Soziologen Juri Lewada und Lew Gudkow in dem von Tatjana Saslawskaja und Boris Gruschin 1987 gegründeten Gesamtsowjetischen Zentrum für Meinungsforschung (WZIOM) die Beschaffenheit dieses alten neuen Sowjetmenschen. Zunächst gingen die Wissenschaftler fest davon aus, dass er mit dem Ende der UdSSR der Vergangenheit angehören würde. Die von Michail Gorbatschow initiierte Periode von Glasnost und Perestroika – Transparenz und Umbau – euphorisierte die Gebildeten und Engagierten. Sie hatten stets eine Zeit herbeigesehnt, in der es möglich sein würde, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, die die Freiheit und die Menschenrechte schätzt, auf Marktwirtschaft fußt und von den besten Praktiken des Westens lernt.

Doch die Reformen wurden schon kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Boris Jelzin durch eine tiefe Wirtschaftskrise und die darauffolgende Verarmung der Massen im Keim erstickt – während sich die ersten Oligarchen maßlos bereicherten. Die Demokratie als Gesellschaftsmodell geriet in Verruf, noch ehe sie errichtet war. Die Menschen reagierten mit Zynismus, viele waren wie gelähmt. Lewada und Gudkow stellten in ihren soziologischen Forschungen fest, dass das posttotalitäre autoritäre Regime genau auf diese Demobilisierung setzte. Statt eine neue Zukunftsvision zu vermitteln, machte sich Wladimir Putin zu Beginn seiner Herrschaft das Klima der Gleichgültigkeit, Enttäuschung und Antriebslosigkeit zunutze. Der homo sovieticus wurde Knetmasse in seinen Händen. Zunächst durch die ständige Wiederholung, dass die prowestlichen Parteien schuld seien am Zerfall der UdSSR und an der katastrophalen Wirtschaftslage. Gleichzeitig diskreditierte Putin die Menschenrechte und die bürgerlichen Freiheiten. Propagiert wurden »Ordnung«, Orthodoxie, Konservatismus, Militarismus und die Rückkehr der Großmacht Russland auf die Weltbühne. Als westliche Staaten den zweiten Tschetschenienkrieg und die zahlreichen darin begangenen Menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung kritisierten, nahm die antiwestliche Stimmung der Staatsführung und ihre Neigung zum Isolationismus noch einmal deutlich zu. Wenn man überhaupt von einer Ideologie Putins sprechen kann, dann wird sie bestimmt von der »Fremdheit der westlichen Kultur«.

Für den Soziologen Gudkow wird die wachsende Demoralisierung der gebildeten Schichten, der Zynismus der Elite und deren innerer Verfall von Jahr zu Jahr offensichtlicher. »Typisch für fast alle Teile der Gesellschaft sind Konformismus und eine vorgeheuchelte Bereitschaft, sich um die Staatsmacht zu scharen, die traditionalistische Parolen verkündet und Angst vor militärischer Bedrohung, Terrorismus, fremden Einflüssen und dem Verlust der nationalen Identität schürt. Alle Unterschiede der politischen Ansichten und ideologischen Positionen werden verwischt. Die Staatsmacht ist von der Gesellschaft vollständig abgeschottet, kann von ihr in keiner Weise mehr kontrolliert werden. Damit einher geht eine kollektive intellektuelle, moralische und sogar religiöse Trägheit. Die Bevölkerung reagierte vollkommen regungslos auf die polit-technologische Demagogie des autoritären Regimes. Die Menschen waren und sind nicht in der Lage, sich eine bessere Gesellschaft und ein besseres Leben vorzustellen oder gar daran zu arbeiten. Als ›besser‹ gilt allenfalls eine Konsumsteigerung.«

Der Autoritarismus festigt sich laut Gudkow in einer solchen Gesellschaft nicht deshalb, weil er über starke politische Trümpfe – Argumente, Ziele, oder Programme zur nationalen Entwicklung – verfügt, sondern weil die Gleichgültigkeit der Gesellschaft diese unfähig macht, sich der Willkür der Staatsmacht zu widersetzen. Der fehlende Glaube an ein besseres Leben und die Erosion aller Werte wirken auf die Moral wie ein HIV-Virus. Sie zerstören das Immunsystem, das vor Gewalt und Demagogie schützt, das Widerstand gegen die Willkür der Behörden leistet, gegen die Eigenmächtigkeit von Beamten, die vorgeben, im Namen des Staates und der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung zu handeln.

Als Putin 2003 Juri Lewada, den Leiter des Meinungsforschungsinstituts WZIOM, absetzen lassen wollte, um es wie andere Institutionen auf Kreml-Linie zu bringen, verließen sämtliche Mitarbeiter die Einrichtung und setzten ihre Arbeit im neugegründeten WZIOM-A-, dem späteren Lewada-Zentrum fort. Seit Jahrzehnten erhebt das Institut empirische Daten zur Verfasstheit der russischen Gesellschaft. Gudkow, der nach Lewadas Tod 2006 die Leitung übernahm, kann heute nachweisen, »dass der repressive Staat die Mentalität der Menschen so stark geformt hat, dass sich der Sowjetmensch auch nach Auflösung der Sowjetunion erhalten hat und sich sogar reproduziert. Er ist gleichzeitig Produkt und Produzent des wiederentstandenen autoritären Staates.«

Die Bürger spüren, dass sich ihr Land nicht zum Besseren wandelt. Schon im Oktober 2007 erklärten 75 Prozent der vom Lewada-Zentrum Befragten, dass die Moral der Gesellschaft unbefriedigend sei. Nicht nur wegen der alltäglichen Aggressivität und Rücksichtslosigkeit, der wachsenden Kriminalität, der Korruption auf allen Ebenen des Staatsapparates, der schamlosen Demagogie sowie der Politiker und Funktionäre, die für nichts zur Verantwortung gezogen werden. Ein wichtiger Grund war auch, dass den Menschen die Kriterien dafür abhandengekommen seien, was richtig und was falsch ist.

Im Krieg gegen die Ukraine wird das besonders sichtbar. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am 27. Februar 2022 in seiner Zeitenwende-Rede von Putins Krieg. Er hob ausdrücklich den Mut der russischen Kriegsgegner hervor, die gegen die Invasion protestiert hatten. Das tat er so ausführlich, dass die Ukrainer den Eindruck gewinnen mussten, auf der Straße zu demonstrieren sei eine größere Heldenleistung als die ihre, sich russischen Panzern entgegenzustellen. Die Bundestagsabgeordneten applaudierten, sicher auch in der Erwartung, dass sich die russischen Proteste noch ausweiten würden. Sich womöglich nicht nur gegen den Überfall auf das Nachbarland richteten, sondern gegen das Regime Putin insgesamt. So mancher träumte von einer Empörungswelle, die Russland erfassen und den Kampf für ein demokratisches System neu entfachen könnte. Diese Hoffnung erwies sich als Wunschdenken. Was nicht nur an der verschärften Gesetzgebung lag, die jede Kritik an der sogenannten militärischen Spezialoperation unter Strafe stellte. Sondern auch daran, dass der Kreml-Chef bereits beim Einmarsch seiner Truppen in die Ukraine Dreiviertel der russischen Bevölkerung hinter sich wusste.

Auf eine Zweidrittel- bis Dreiviertel-Kriegszustimmung kamen keineswegs nur staatliche Umfrageinstitute, sondern auch die Lewada-Soziologen. Die aber anders als die Kollegen nicht so taten, als handele es sich bei der Unterstützung für den Waffengang um eine spontane freie Äußerung der Befragten. Denn von impulsiver oder unbeschwerter Begeisterung für den Krieg konnte keine Rede sein. Allerdings sagten die Befragten auch nicht aus Angst etwas, was sie nicht dachten. Das Ja zur »militärischen Spezialoperation« ist eine lange, durch die Propaganda und die totale Informationskontrolle verinnerlichte Haltung. Es handelt sich um einen totalitären Konsens, auf den über Jahre hingearbeitet wurde.

Seit der Orangen Revolution 2004 wird die Ukraine im russischen Fernsehen mit Hass überzogen. Die Hetze gegen Kiew steigerte sich ab 2008, als die Ukraine beim Konflikt um Südossetien Georgien zur Seite stand. Für den Versuch, den russischen Einflussbereich zu verlassen, wurden beide Länder, Georgien und die Ukraine, von den Einpeitschern im russischen Staatsfernsehen gegeißelt.

Die Propaganda, so stellte Lew Gudkow fest, sorgte für eine Wiederbelebung imperialer Einstellungen. Noch im Winter 2013/14, während der Proteste auf dem Maidan, fanden drei Viertel der Russen, dass sich Russland nicht in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einmischen sollte. Im März 2014, nach einer beispiellosen Kampagne über den angeblichen ukrainischen Faschismus, wendete sich das Blatt. Für die Meinungsforscher wurde messbar, wie sich die russische Öffentlichkeit bis Ende 2021 an den Gedanken gewöhnt hatte, dass Russland Opfer eines Angriffskrieges werden könnte. Die unablässige militaristische und antiwestliche Hysterie in den TV-Kanälen hatte ihre volle Wirkung entfaltet. Die ins Internet oder ins Ausland verdrängten unabhängigen Medien konnten dem viel zu wenig entgegensetzen. Die Angst in der Bevölkerung vor einem großen Krieg war unübersehbar. Eine große Mehrheit der Menschen war überzeugt davon, dass Russland eine Invasion der NATO bevorstand.

Die jahrelange Enthumanisierung der Ukrainer, die nur noch als Nazis und Faschisten dargestellt wurden, und die Stimmungsmache gegen den Westen, der kurz vor einem Überfall auf Russland stünde und dem Moskau schleunigst zuvorkommen müsse, verfingen. Drei Wirkmechanismen bewährten sich. Erstens die Viktimisierung: »Wir sind Opfer einer NATO-Aggression.« Zweitens die Rechtfertigung des Krieges mit einem höheren Ziel, das in der Befreiung der Bevölkerung des Donbass besteht, an der Kiew einen Genozid verübe, und drittens die Darstellung des Krieges als eine zielgenaue, räumlich und zeitlich eng begrenzte Spezialoperation.

Diese mit großem Aufwand verbreitete Lesart des russischen Überfalls war es, was der Soziologe Gudkow die Herstellung eines organisierten Konsenses nennt. Das Volk wird so lange auf die Ziele des Regimes eingeschworen, bis die große Mehrheit nicht mehr widerspricht. Eine für ein totalitäres Regime typische Vorgehensweise. Umfragen dienen dann nur noch der Kontrolle, ob die staatliche Propaganda gefruchtet hat.

Aber Zensur und Indoktrinierung allein würden die Gleichschaltung nicht erreichen, wenn den Menschen nicht zuvor die Fähigkeit abhandengekommen wäre, sich eine eigene Meinung zu bilden und die Vorgehensweise des Staates selbst kritisch zu bewerten. Womit wir wieder beim postsowjetischen homo sovieticus wären. Der wurde ganz und gar nicht zu selbstständigem Denken und Hinterfragen erzogen, sondern zu Gefolgschaft, Gehorsam und Anpassung. Als »Köder« wurde die Identifikation mit der Großmacht Russland ausgelegt. Die meisten Russen sind stolz, Bürger des größten Landes der Welt zu sein, das militärisch in der Lage ist, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Sie gestehen ihrer Führung auch jedes Recht dazu zu, wenn es um die Wahrung russischer Interessen geht. Das Völkerrecht, die Souveränität anderer Länder, die Achtung ihre Grenzen sind nebensächlich.

Bei der Annexion der Krim 2014 verfiel die russische Bevölkerung in einen patriotischen Freudentaumel. Selbst Kritiker wie Alexej Nawalny tanzten mit. Die Beliebtheitswerte des Staatsoberhaupts stiegen von 33 Prozent auf 58 Prozent. Moskau wollte die Euphorie für den nächsten Coup nutzen, indem es prorussische Kräfte im Donbass finanziell und militärisch unterstützte und versuchte, eine separatistische Bewegung aufzubauen, die sich für »Neurussland« einsetzte, das von Luhansk über Donezk bis nach Odessa reichen sollte. Dieser Plan schlug fehl. Der nächste Expansionsversuch startete 2022.

Inzwischen schleichen sich Zweifel in die offizielle Darstellung des Krieges ein. Anders als der Kreml versprochen hat, ist er nicht schnell zu Ende gegangen, sondern dauert immer noch an. Zudem halten es viele Russinnen und Russen für denkbar, dass er sich über die Ukraine hinaus zu einem Krieg Russlands gegen die NATO ausweiten könnte. Das, so der erfahrene Meinungsforscher Gudkow, sei nicht mehr nur Produkt der Propaganda, sondern Ergebnis eines einsetzenden Nachdenkens über die Folgen des Kurses, den die Regierung eingeschlagen hat. Inzwischen trauen nur noch 53 Prozent dem Staatsfernsehen, in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen misstrauen ihm 59 Prozent. Besonders groß ist die Angst, dass Russland wegen des anhaltenden Widerstands der ukrainischen Armee Atomwaffen einsetzen könnte.

Aufschlussreich ist die Bewertung der eigenen Verantwortung für die vielen Toten in der Ukraine. Nach drei Monaten Krieg wollten 65 Prozent der Russen davon nichts hören, nach vier Monaten aber wuschen nur noch 57 Prozent ihre Hände in Unschuld. Dagegen gaben inzwischen 25 Prozent zu, dass sie in »gewisser Hinsicht« mitverantwortlich seien. Allerdings haben nur 28 bis 36 Prozent der Russinnen und Russen ein schlechtes Gewissen. Selbst wer dem Regime kritisch gegenübersteht, sucht und erkennt keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, sondern nennt viel mehr jede Menge Gründe, den eigenen Opportunismus zu rechtfertigen. Viele geben dem Westen und dem »Russenhass« die Schuld. Gerade einmal 16 Prozent bekommen den Krieg persönlich zu spüren.

Dass also der Krieg zum Katalysator für eine Umbruchstimmung werden könnte, ist bis jetzt nicht erkennbar. Unmut in der Bevölkerung ist zwar vorhanden, aber in viel zu geringem Maße, als dass der russische Präsident und die Regierung offen angezweifelt oder gar in Frage gestellt werden würden.

Ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl 2024 hat die unabhängige Forschungsgruppe Russian Field 1600 Personen gefragt, welche Eigenschaften ihr Kandidat aufweisen müsste bzw. auf gar keinen Fall haben dürfte. 80 Prozent fänden demnach einen homosexuellen Anwärter vollkommen unannehmbar. An zweiter Stelle bei den für sie negativen Merkmalen käme eine Person, die über 70 Jahre alt wäre. 68 Prozent lehnen einen Präsidenten in diesem Alter ab. Putin ist beim Antritt seiner fünften Amtszeit 71 Jahre alt. Eine öffentliche Debatte über sein Alter, wie sie in den USA im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im Herbst 2024 über das Alter der beiden Rivalen Joe Biden und Donald Trump stattfindet, blieb in Russland bislang aus. Ebenfalls unbeliebt, wenn auch längst nicht in diesem Maße, sind Unternehmer, Muslime, Vertreter aus dem Nordkaukasus oder den annektierten Gebieten. Am attraktivsten sind Militärangehörige. Die allerstärkste Zurückweisung als Staatsoberhaupt erfahren Frauen.

»Wir tun so, als ob wir arbeiten, weil ihr so tut, als ob ihr uns bezahlt«

Zu kommunistischen Zeiten gab es unter Russen eine Abmachung, die freilich nirgendwo geschrieben stand: »Wir tun so, als ob wir arbeiten, weil ihr so tut, als ob ihr uns bezahlt.« Man betrog sich also gegenseitig. Die Bürger lassen »die da oben« machen. Daran hat sich in der Gegenwart nicht viel geändert. Obwohl Beamte und Angestellte in der Regierung, in den Behörden, Gerichten, Polizeistationen, kurzum im Staat, für ihre Bestechlichkeit und Rechtsbeugungen bekannt sind. Trotzdem scheint es in der Gesellschaft bis auf wenige Ausnahmen kein Bedürfnis zu geben, den Staat zu kontrollieren und zur Verantwortung zu ziehen.

Im Herbst 2012 trat das Gesetz über die »Änderung einzelner Gesetzesakte der Russländischen Föderation zur Reglementierung der Tätigkeit gemeinnütziger Organisationen, die die Funktion eines ausländischen Agenten ausüben« in Kraft. Im Sommer 2014 wurde das Menschenrechtszentrum Memorial vom Justizministerium als erster »Ausländischer Agent« registriert. Schon bevor unzählige politische Gruppen und Medien folgten, engagierten sich in staatskritischen Bewegungen höchstens zwei Prozent der Bevölkerung. Neue Parteien werden seit dem Jahr 2000 nur vom Kreml gegründet, für andere Kräfte ist es fast unmöglich. Die einzige »alte«, 1993 gegründete Oppositionspartei Jabloko spielt heute nur noch eine marginale Rolle. Als Mitglieder der Partei gegen den Ukraine-Krieg protestierten, wurden sie festgenommen.

Das politische Desinteresse der Allgemeinheit führt der Soziologe Lew Gudkow auf eine gezielte Kreml-Strategie zurück. Seiner Meinung nach werde das intellektuelle, kulturelle und moralische Niveau der Gesellschaft systematisch gesenkt, mit dem Ziel, das Selbstwertgefühl der Bürger zu unterdrücken, das heißt ihre Motivation und ihre Erfolgsorientierung zu neutralisieren und ihr Streben nach sozialer Anerkennung auszuschalten. Mechanismen, zu »den Besten« gehören zu wollen, werden unwirksam gemacht, stattdessen legt man den Menschen den Wunsch nahe, »möglichst einfach« oder »wie alle« zu sein.

Dmitri Gluchowski, Schriftsteller und inzwischen weit über Russland hinaus bekannt, interessierte sich lange überhaupt nicht für Politik. Wie viele junge Leute. Erst als Präsident Putin und Premierminister Dmitri Medwedew 2008 beschlossen, einander das Präsidentenamt zu sichern, wachte er auf. Welche Rolle spiele ich als Wähler bei einer solchen Abmachung noch, fragte er sich. Der Moskauer ist da noch keine 30 Jahre alt. Die Stadt boomt, mit der Wirtschaft ging es seit dem Jahr 2000 immer nur aufwärts, Tausende Möglichkeiten locken, die Welt scheint ihm zu Füßen zu liegen. 2001 hat er ein Journalismusstudium in Israel hinter sich. Kein Selbstfindungstrip, obwohl sein Vater Jude ist, was als Nationalität in dessen Pass vermerkt ist. Antisemitismus hat er zuvor schon zu spüren bekommen, er will sein wie die meisten: russisch, wie seine Mutter.

In Israel hatte sich ihm eine neue Welt eröffnet. Von den dorthin ausgewanderten Landsleuten hielt er sich fern, für ihn lebten sie im Gestern. Während seiner Ausbildung überraschte ihn, wie wenig er sich in der Geschichte seines Landes auskannte. Leerstellen bei der Zarenzeit, der Sowjetunion, dem neuen Russland. Er füllte sie in Jerusalem. Zurück in Moskau will er das tun, was alle machen: Geld verdienen. »Unsere ganze Generation war nur mit money machen beschäftigt. Alles drehte sich um den Rubel. Jobs, Geld, Karriere, Waren, Klamotten – Konsum war wichtig in unserem Leben.« Menschen, die Jahrzehnte lang nichts besaßen, können auf einmal wann immer sie wollen ins Ausland fliegen. Seine Eltern in ihrer 50 Quadratmeter großen Wohnung wissen zwar, wie man trotz aller Entbehrungen den Lebensmut nicht verliert, aber das ist Schnee von gestern, kein Wissen, das heute noch nützt. »Ein Wochenende in Paris, ein teures ausländisches Auto – darum ging es. Wir, die Generation der damals 20- bis 30-Jährigen, wollten den Erfolg der Oligarchen wiederholen.«

Sich um Freiheit und Zivilrechte zu kümmern, gilt als liberaler Spleen. Schließlich fühlen sich Gluchowski und seine Freunde weder von der Regierung noch vom Regime oder von der Polizei eingeschränkt oder bedroht. Er könnte in die Politik gehen, dort gibt es mehrere Möglichkeiten: Nationalist, Demokrat oder Kommunist werden. Aber weder er noch jemand aus seinem Bekanntenkreis verspürt große Lust dazu. Zu präsent ist immer noch das sowjetische Erbe. Dass man plötzlich politisch verfolgt werden könnte, wie zu Stalins Zeiten. Von der Großmutter kommen nichts als Warnungen: Mach das lieber nicht, du erreichst sowieso nichts und bringst dich nur in Gefahr! Die Eltern geben ihr recht. Sein Vater wird als Redakteur im Auslandsrundfunk so schlecht bezahlt, dass er sich lieber als Geschäftsmann versucht.