19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bonifatius Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die afrikanischen Länder im Aufwind? Stärken und Chancen eines unterschätzten Kontinents Afrika, quo vadis? Viel zu lange wurde das Potential des afrikanischen Kontinents von der westlichen Welt mit Geringschätzung behandelt. Debatten über Migration und eine von Rassismus und Vorurteilen geprägte Berichterstattung lasten schwer auf dem europäisch-afrikanischen Verhältnis. Doch in den letzten Jahren wird Afrika zunehmend zum Schauplatz geopolitischer Interessen. Machtverhältnisse verschieben sich, neue Bündnisse entstehen und die afrikanischen Staaten streben nach Unabhängigkeit von der jahrzehntelangen Bevormundung durch den Westen. Der afro-deutsche Politiker Charles M. Huber gilt als intimer Kenner des afrikanischen Way of Life. In seinem neuesten Buch spricht er über eigene Erfahrungen, Afrikas gestiegene politische und wirtschaftliche Bedeutung - und sucht Lösungen für einen versöhnlicheren Umgang miteinander. -"Kontinent der Chancen"? Unterschätzte Entwicklungsländer entdecken ihr Selbstbewusstsein - Vom Spielball der Geopolitik zum Ausgangspunkt einer neuen Weltordnung: Afrika-Politik am Scheidepunkt - Persönliche Betrachtungen und scharfsinnige Analysen: Politisches Sachbuch trifft auf Autobiografie - Von Charles "Charly" M. Huber, Afrika-Experte und ehemaliger TV-Kommissar aus "Der Alte" Von der TV-Karriere zum politischen Engagement: Ein Brückenbauer in die afrikanische Welt Charles M. Huber wuchs als Sohn eines senegalesischen Diplomaten bei der deutschen Großmutter in Niederbayern auf. Als erster afrikastämmiger Seriendarsteller feierte er große Erfolge hinter der Kamera, bevor er sich auf vielfältige Weise in der deutschen Außenpolitik engagierte. Als Kind zweier Welten vermittelt er uns seine persönliche Sicht auf die afrikanische Gesellschaft und ihre Denkweisen. Ein Kontinent am Wendepunkt: Kenntnisreich stellt Huber Europas bisherige Afrika- und Wirtschaftspolitik in Frage und regt dazu an, die gegenseitigen Beziehungen auf eine neue Basis zu stellen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

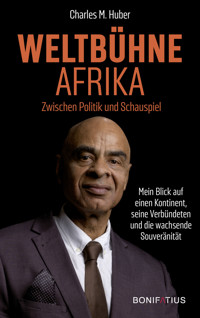

Charles M. Huber

WELTBÜHNEAFRIKA

Zwischen Politik und Schauspiel

Mein Blick auf einen Kontinent, seine Verbündeten und die wachsende Souveränität

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Klimaneutrale Produktion.

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier.

© 2023 Bonifatius GmbH Druck | Buch | Verlag, PaderbornAlle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden, denn es ist urheberrechtlich geschützt.

Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt München, werkstattmuenchen.com

Umschlagfoto: © Patrick Mollema

Satz: Bonifatius GmbH, Paderborn

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

eISBN 978-3-98790-912-2

Weitere Informationen zum Verlag:

www.bonifatius-verlag.de

Dieses Buch ist meinen Kindern, Mia, Salomon-Dien, Elif Maria Tsehay und Jeremias Luca Huber, meinem Enkel Lenny, meiner Großmutter Maria Huber (†) und meiner Mutter Olga Huber (†) gewidmet.

Auch an all diejenigen sei gedacht, welche sich für die Rechte der Schwarzen Bevölkerung eingesetzt haben und in einigen Fällen auch ihr Leben lassen mussten, an Muhammad Ali, Rosa Parks, Martin Luther King Jr., George Floyd, dessen Tod diesem Thema in der heutigen Zeit eine neue Bedeutung gab.

Ich danke den Müttern meiner Kinder, den Familien Faye, Diop und Senghor im Senegal, im Besonderen meiner Cousine Sophie Gueye, welche die Geschichte unserer Familie im Senegal bewahrt hat, sowie „Oma“ Tsehay in Addis Abeba.

Ich danke dem afro-amerikanischen Journalisten Charles Childs aus New York für seinen inspirierenden Satz: „Niemanden in der Welt interessiert der Grund, warum du es nicht geschafft hast.“

Großer Dank gebührt ebenso meiner getreuen ehemaligen Wahlkreisbüroleiterin Jessica Tips, welche mich immer wieder ermutigte, dieses Buch zu schreiben, sowie meinem Agenten Stephan Meyer, der an dieses Projekt glaubte.

Inhalt

Stammtisch auf Senegalesisch

Africa Mania – Eine Einleitung

Kindheit und Jugend – Identität

Wirtschaftswunder und Studentenrevolten

Wo, bitte, geht’s zum Film?

Harry, fahr schon mal den Wäschewagen vor!

Afrika – Ein Kontinent, der seine eigene Geschichte nicht kennt

Und täglich grüßt das Murmeltier

Brasilien – Zwischen Rassismus und afrikanischem Spiritualismus

Der schwarze Vorarbeiter

Senegalesische Diplomatie

Äthiopien – In einem Land nach dem Bürgerkrieg

Goodfellas – Ein italienisches Restaurant und Commedia dell’arte

Klappe zu – Klappe auf – Klappe zu

Los Angeles – Zwischen Showbusiness und Los Angeles Police Department

Der Querulant – Ein Schauspieler mit Verfolgungswahn

Auswandern – Mit Familie nach Äthiopien

Funky Town Los Angeles – Neue Stiefel für Jean Michael Byron

Rückkehr nach „Good Old Germany“

Nelson Mandela

Black Filmmakers in Cannes

„Die Weißen wissen schon, warum sie den Nigger erfunden haben“ – James Baldwin

„Wir wollen keine Wirtschaft“ – Deutschland und seine verpassten Chancen in Afrika

Bundeskanzlerin Angela Merkel und „Trachtenjanker XXL“

Das hohe Haus

Die Deutschen verstehen uns nicht

Mali – „Der Alte“ in Afrika

Ebola in Westafrika

Harvard, Hitler und Howard University

Die Kinder der Schande

Ein Masterplan für Afrika

Südafrika und die Vermächtnisse der Apartheid

Ball verkehrt in Tansania

Zentralamerika und die Karibik

G7-Gipfel in Elmau

Eine Reise nach China

Leben in einer afrikanischen Gesellschaft

Corona in Afrika

Der Umsturz in Mali und seine Folgen

Eine neue Weltordnung

Szenarien der Zukunft und das System Blockfreier Staaten

Stammtisch auf Senegalesisch

„Da sitzen die, die immer da sitzen“, so steht es auf vielen bayrischen Stammtischschildern. Und wehe dem, der sich dort eingeladen fühlt, ohne dass einer von denjenigen, die immer da sitzen, ihn herbeigewinkt hätte.

Diese protokollarische Einschränkung gibt es bei der „Attaya-Runde“ nicht, die täglich am Strand der sogenannten Petite Côte, der „Kleinen Küste“ im Fischerdorf Nianing, tagt. Hier, circa 80 Kilometer von Senegals Hauptstadt Dakar entfernt, gilt Terranga, das senegalesische Wort für Gastfreundschaft. Es wird jeder willkommen geheißen, der sich der Runde anschließen will, egal woher er kommt, welcher Religion er angehört oder welchen sozialen Status er genießt.

Vor meinem Haus an der Atlantikküste des westafrikanischen Landes trifft sich unsere Runde, die sogenannte Attaya-Mafia, wie wir sie einmal genannt hatten, um an einem schattigen Plätzchen unter Palmen dem traditionellen senegalesischen Zeremoniell zu frönen. Der harte Kern der Truppe besteht aus meinem Wächter Maurice, Malik dem Fischer, Michel, dem Wächter von der anderen Seite der Lagune, Dibi dem Muskelprotz, der als Schmied und Schlosser im Nachbarort Warrang arbeitet. Auch Ousman, der großgewachsene, bärtige Taxifahrer, der eine europäische Frau zum Heiraten sucht und als Double des Shaft-Darstellers Isaac Hayes durchgehen könnte, ist meistens mit von der Partie. Ab und zu gesellt sich auch Jacques, ein weißer französischer Pensionär, der Senegal lieben gelernt hat, dazu und genießt die entspannte Atmosphäre, die bei uns herrscht.

Wer als Fremder nicht allzu verschlossen oder arrogant auftritt, wird in den Dorfgemeinden auch gern zu anderen Anlässen, wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Feiern zur Geburt eines Kindes, eingeladen. Ein Gast aus dem Ausland ist im Senegal erst einmal interessant und bietet zudem noch die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme nach draußen – mit all den Chancen, die sich dadurch ergeben. Der Senegalese ist neugierig. Ihn interessiert nicht nur das, was im eigenen Land geschieht. Ihn interessiert die Welt, wie sie funktioniert und wie die Menschen in anderen Ländern leben.

Heute ist der Attaya besonders stark, da er von Malik dem Fischer gemacht wurde. Fischer bleiben oft über mehrere Tage und Nächte auf dem Meer, und da empfiehlt es sich, wachsam zu bleiben. Nicht allein wegen des Fangs – man will ja auch nicht über Bord gehen, denn nur die wenigsten Fischer können schwimmen.

Das belebende Getränk könnte man also als die senegalesische Antwort auf einen italienischen Espresso bezeichnen. Ein Esslöffel grüner Tee mit zwei Esslöffeln Zucker wird zu circa 0,15 Liter Wasser hinzugefügt. Dann wird die Flüssigkeit in einem kleinen Kännchen auf einem Holzkohleöfchen auf die Hälfte zusammengekocht. Im Prinzip ist es eigentlich mehr ein Konzentrat als das, was man im Rest der Welt so als Tee bezeichnet. Die Menge wird dann, je nachdem, zwischen vier und sechs Personen aufgeteilt.

Wer dieses Getränk nicht gewohnt ist, kann danach problemlos die Nacht hindurch bis hinein in die frühen Morgenstunden den Verlauf der zahlreichen Sternschnuppen verfolgen, die über dem Geräusch der ständig vor sich hin mahlenden Wellen des Atlantiks aus dem Himmel fallen und neben den Tiefen des Weltalls vielleicht auch noch eine Vierte Dimension erschließen.

Der Blick auf den großen, mächtigen Ozean erweckt hier bei unserer Truppe viele Erinnerungen; andere als die, die ein Tourist mit nach Hause nimmt. Für manche der jungen Männer sind damit auch immer noch Sehnsüchte verbunden, trotz der vielen Unfälle, den vielen Toten der vergangenen Jahre. Aber es sind weniger geworden. Zumindest in den letzten Monaten.

In den Jahren 2020/2021 haben viele Menschen aus der Region ihr Leben im Meer gelassen. Nach dem, was wir hier beobachten konnten, mindestens dreimal so viele, wie in den offiziellen Statistiken aufgeführt werden. Nicht wenige von ihnen waren uns persönlich bekannt, kamen aus dem Dorf, den Nachbardörfern oder waren Verwandte und Bekannte aus der Umgebung. Einige von ihnen waren hin und wieder auch zu Gast in unserer Runde oder haben in dem Strand-Fitnesscenter, das ich hier einmal neben meinem Haus für die Jugend der umliegenden Dörfer aufgebaut habe, Sport gemacht. Sie hoben Gewichte, spielten Fußball und bereiteten sich auf die traditionellen Ringerturniere vor, auf la lutte senegalaise, in der Sprache meiner Ethnie der Serer, welche diesen Wettkampf erfunden haben, Lamb genannt.

Ab und zu sind es hier bis zu fünfzig Jugendliche, die sich am späten Nachmittag, kurz vor dem Abendessen zusammenfinden. Mittlerweile gehen auch die Mädchen aus den umliegenden Dörfern an den Start. Sie sind mit ihren großen Lautsprecherboxen, aus denen mittlerweile auch House und Technomusik dröhnt, die lautesten, wenn sie ihre abendliche Gymnastik absolvieren.

Die Jungs hingegen bevorzugen den monotonen und traditionellen Gesang der Serer, der während des Ringerwettbewerbs aufgeführt und von den komplexen Rhythmen eines knappen Dutzend Trommlern begleitet wird.

Wir zählten manchmal täglich bis zu drei Boote, die mit ungefähr hundert Leuten besetzt in den heißen Stunden des Nachmittags, so zwischen 14 und 15 Uhr, bei uns vorbeischipperten, zu der Zeit, wo die Küstenwache vielleicht gerade durch die Schwere des Mittagsmahls weniger aktiv war, oder ebenfalls Attaya kochte. In freudiger Vorerwartung, auf ein neues und besseres Leben hoffend, lachte und winkte man uns zu, obwohl hier jeder seine Überlebenschancen, die Aussicht, Europa zu erreichen, nur auf fifty-fifty einschätzte. In Anbetracht des Risikos, dem sich die Menschen aussetzten, war dieses Lachen und Winken ein nahezu absurder, beinahe grotesker Vorgang, der für einen Mitteleuropäer inklusive mir selbst eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist. Auch jetzt noch blockiert meine Stimme, wenn ich jemandem in Europa dieses Szenario schildere. Sofort tauchen wieder diese Bilder auf, die buntbemalten Fischerboote, die dicht aneinander gedrängten Menschen, die gleißende Hitze der afrikanischen Sonne, deren Licht auf den Wellen hin und her tanzte und einem die Energie aus dem Körper saugte. „Yalla baxx naa“ – „Gott ist gut“ war die Losung und damit fuhr man los. „Die Todgeweihten grüßen dich.“ Das war mehr so mein Eindruck.

Eine Woche, heißt es – dann muss die Nachricht, die Bestätigung kommen, dass das Boot sein Ziel, die Kanarischen Inseln erreicht hat. Wenn nicht, konnte man davon ausgehen, dass es mit all seinen Menschen in den Tiefen des Atlantiks verschwunden war.

Passiert das, gibt es Nachrichten auf Facebook mit Porträts von den Verschollenen, die meisten von ihnen Jugendliche Mitte zwanzig oder auch jünger, sympathisch lächelnd, in der Blüte des Lebens. Das Ganze dann mit melancholischer Musik untermalt. Die Links dazu werden über Handy weiterverschickt. „Das ist Abdou, der war letzte Woche noch hier beim Tee“, heißt es dann bei uns. „Und der Mustafa, du weißt doch, der, der hier schon um sieben Uhr morgens immer die Klimmzüge machte. Der war auch unter den Toten.“ An solchen Tagen tagte die Attaya-Runde nicht lange. Man traf sich nur kurz zum Informationsaustausch. Dann zogen wir uns mit feuchten Augen in eine stille Ecke zurück, ins Innere des Hauses, wo uns keiner sah. In Afrika kann man sich Schwäche nicht leisten. Schon gar nicht als Mann. Für den etwas zarter besaiteten Mitteleuropäer vielleicht eine Macho-Allüre. Wer aber die Härte des afrikanischen Alltags kennt, weiß, dass man die Kanäle nicht immer öffnen kann, aus Selbstschutz, um so manches besser ertragen zu können.

Im Senegal lächelt man diese Härte des Lebens oft weg. Aus Höflichkeit, weil man auf die anderen seine Stimmung nicht übertragen will. Eine edle Geste. Aus Deutschland ist man gewohnt, dass man eine ganze Litanei an schlechten Gefühlen und Vorkommnissen präsentiert bekommt, wenn man jemanden fragt, wie es ihm geht. Hier ist es anders. „Dinaa baxx.“ – „Alles wird gut.“ In Ländern, in denen das Bruttoinlandsprodukt von sieben Prozent der Bevölkerung erwirtschaftet wird, befinden sich 93 Prozent der Menschen in der gleichen wirtschaftlich prekären Situation; mit allem, was mit diesem Phänomen der Armut einhergeht: kein Geld für den Arzt, den Sprit für das Boot, die Schule der Kinder.

Einmal sprach ich mit einem Überlebenden eines solchen Bootsunglücks. Er erzählte mir, dass einige Frauen beim Anblick der haushohen Wellen, die das Holzboot wie einen Tennisball auf dem Meer hin und her warfen, verrückt wurden und in der Verzweiflung ihre Kinder ins Meer warfen. Dann sind sie selbst hinterhergesprungen. Das Boot wurde irgendwann gerettet. Ein Dutzend von hundert Passagieren überlebte. Der Rest war verdurstet.

Irgendwann lud ich zu diesem Thema Christian Putsch, einen Journalisten der Zeitung „Die Welt“, der in Südafrika ansässig war, zu einer Videokonferenz mit meinen Jungs ein. Ich wollte, dass er einmal direkt mit ihnen spricht, damit er sich aus erster Hand ein Bild von der Situation der Jugendlichen machen könne. Auch in Bezug auf die Verantwortung, die ihnen von Seiten ihrer Familien auferlegt wird.

In unserer Attaya-Runde hatte ich immer wieder vor dieser Reise gewarnt und darauf hingewiesen, dass in Europa nicht wirklich das Paradies auf sie wartete, dass refugees welcome der Vergangenheit angehörte. Oft spürte ich, dass man mir nur mit einem Ohr zuhörte, das Ganze eigentlich gar nicht hören wollte.

Der Traum von einem besseren Leben, diese Hoffnung, musste lebendig gehalten werden.

Im Prinzip wollte man sich nur die Bestätigung holen, dass es dort doch so gut war, wie es die Kumpels, die es geschafft hatten, in den sozialen Medien schilderten. Mit ihren gestellten Fotos, an den Kotflügel eines BMWs gelehnt, in einem Lokal an der Schulter eines blonden Mädchens, mit einem Freudensprung vor dem Brandenburger Tor oder vor dem Eiffelturm. So sahen die Helden, die Vorbilder derer aus, deren Perspektive Hoffnungslosigkeit hieß. Dazu setzte man sie auch von Seiten der Familie unter Druck: „Warum schafft der das und du nicht? Schau mal, was der seiner Mutter für ein Haus gebaut hat.“ Oft stellte ich mir die Frage, warum man so verbissen an einer Illusion festhalten konnte, trotz all der Nachrichten. Wie schlecht man etwa auch schon vor der Ankunft behandelt wurde, wurde besonders von denen berichtet, die die Landroute über Libyen gewählt hatten, wo Folter, Mord und Vergewaltigung an der Tagesordnung waren. Kein Eingreifen der EU, keine werteorientierte Außenpolitik, von der immer die Rede ist. Alles interessengelagert. Hier scheint die europäische Energieaußenpolitik dem libyschen Öl einen höheren Stellenwert eingeräumt zu haben als dem gebetsmühlenartig wiederholten Postulat der Menschenrechte.

Je länger ich hier lebe, könnte ich mir irgendwie sogar vorstellen, dass ich vielleicht auch nach demselben Prinzip handeln würde, wenn ich mir all die Privilegien wegdenke, die ich habe: ein großes Auto, ein Zehn-Zimmer-Haus am Meer, Reisefreiheit und etwas Geld. Ziemlich sicher sogar. „Barca waje barsak“ – „Barcelona sehen oder sterben“. Ein jeder, der sich über „die vielen Schwarzen“, ob in Frankreich, Italien, Deutschland oder sonst wo beschwert, sei herzlich eingeladen, einmal die Erfahrung zu machen. Nicht bei mir im Haus, sondern innerhalb einer Großfamilie im Ort, einer, die jeden Tag darum kämpft, Djin bi, die gemeinsame Essensschüssel, zu füllen. Dieses monotone Absitzen seiner Lebenszeit muss für einen jungen Menschen die Höchststrafe sein, für den das Internet der einzige Blick nach außen ist, hinein in eine Wohlstandsgesellschaft, die die Möglichkeit einer Beschäftigung und die damit verbundene soziale Anerkennung in der Heimat zu bieten scheint. Vielleicht würde so mancher Europäer dann verstehen, warum die Situation der Menschen hier so ist, wie sie ist, und womöglich hinterfragen, welche Rolle ihm selbst in diesem Szenario zukommt.

Africa Mania – Eine Einleitung

Seit einiger Zeit treten afrikanische Länder, beflügelt durch einen zunehmenden Wettbewerb externer Akteure im Kampf um die riesigen Rohstoffvorkommen des Kontinents, zunehmend selbstbewusst auf. Auch der Senegal. Ist dies nun der Anfang eines sogenannten Paradigmenwechsels, von dem seit Langem schon die Rede ist und der in diesem Falle in erster Linie von eigenen, afrikanischen Initiativen getragen ist, oder handelt es sich dabei lediglich um eine Art Wunschdenken?

Dass sich das „arme Afrika“ irgendwann nicht mehr vorbehaltlos den Anweisungen der G7-Staaten fügen würde, damit hatte eigentlich niemand wirklich gerechnet. Schon gar nicht die westlichen Industrienationen. Plötzlich und unerwartet widersetzten sich in Bezug auf die Ukraine-Krise mehr und mehr sogenannte Entwicklungs- und Schwellenländer in wichtigen multilateralen Abstimmungen, wie etwa im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, den in stiller Selbstverständlichkeit eingeforderten Entscheidungsrichtlinien der westlichen Akteure und stellten sich in Bezug auf den Ausschluss Russlands überwiegend neutral. Entfernt sich Afrika mehr und mehr von dem, was der Westen unter einer regelbasierten Weltordnung versteht, so wie sich zwei tektonische Platten voneinander entfernen? Hatte man hier vielleicht das Frühwarnsystem ignoriert?

Auch nicht-europäische Kooperationspartner wie China, die Türkei, Länder des Mittleren Ostens und auch Israel erhöhen mehr und mehr ihr Engagement auf dem Kontinent und verstärken so den Wettlauf um dessen natürliche Ressourcen; zum Unmut der sich über lange Zeit hinweg in Sicherheit wiegenden europäischen Akteure, obwohl diese Entwicklung eigentlich schon vor zwanzig Jahren ersichtlich war, besonders in Bezug auf China.

Auf wirtschaftlicher und mittlerweile auch auf militärischer Ebene gesellt sich nun zur Investitionswalze China in einer außerkontinentalen Expansionsstrategie auch noch die Atommacht Russland hinzu und gewinnt, begleitet durch die Söldnergruppe Wagner, auf dem afrikanischen Kontinent zunehmend nicht nur militärisch an Einfluss, sondern auch in Bezug auf die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Besonders Frankreich sieht sich in seinen ehemaligen Kolonien im westlichen Afrika mit einem deutlich schrumpfenden Einfluss konfrontiert.

Von Seiten der USA war es erstaunlicherweise der damalige US-Präsident Donald Trump, der gegen Ende seiner Amtszeit einmal verlauten ließ, dass sich Afrika in Zukunft auf eine neue Rolle im Weltgeschehen einstellen müsse. Seine Aussage verwunderte schon allein deswegen, weil er noch zu Beginn seines Mandats zum Entsetzen der internationalen Politik afrikanische Länder als sogenannte „shitholes“ bezeichnet hatte.

Hatte Trump bereits in seiner Amtszeit geahnt oder vielleicht sogar schon gewusst, dass sich die multipolare Welt bald in eine andere Richtung drehen und die Verschiebung der Kräfteverhältnisse durch Bündnisse großer nicht-westlicher Akteure mit wirtschaftlich bislang unbedeutenden Staaten des Globalen Südens eine Zeitenwende in der Weltpolitik ankündigen könnte?

Zwar beobachten die Europäische Union und auch die USA schon lange und mit wachsender Sorge den Einfluss Chinas in Afrika, jedoch was strategische Überlegungen anbelangte mit einer gewissen Attitüde von politischer Trägheit. Erst beim Auftauchen Russlands, welches in Mali und bald darauf auch in anderen ehemaligen französischen Kolonien West- und Zentralafrikas mit einer von gezielten militärischen Aktivitäten begleiteten Rohstoffstrategie auftrat und eine Art Renaissance der Verbrüderung mit Afrika durch dessen Unterstützung gegen das koloniale Joch und die Apartheid ausrief, erst da schrillten die Alarmglocken.

Aber wie wird sich dieses Szenario nun weiterentwickeln? Für Afrika stellt sich die Frage, wie und ob es dem Kontinent gelingen wird, einen schwierigen Spagat zwischen den Verbündeten aus alten Zeiten, nämlich China und Russland, und deren Gegenspielern aus dem westlichen Lager zu vollziehen, oder ob es sich partiell oder geschlossen für die eine oder andere Seite entscheiden muss.

Brisante Themen wie die Migrationspolitik, die Abschaffung oder Beibehaltung von rassistischer Symbolik im Sprachgebrauch spielen nach wie vor eine große Rolle im innenpolitischen Diskurs vieler europäischer Länder. Was europäische Länder dabei übersehen oder auf Grund ihrer wirtschaftlichen Macht schlichtweg ignoriert haben, ist die Tatsache, dass diese Kommunikation auch anderen Orts wahrgenommen wurde und auch auf der Ebene der Außenpolitik Konsequenzen haben konnte. Tatsache ist, dass die Afrikaner es satthaben, sich von westlichen Staaten, in erster Linie von Europa, bevormunden zu lassen. Dies noch dazu vor dem Hintergrund, dass die großen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen – selbst inter-afrikanische Konflikte und Bürgerkriege – zum größten Teil Resultate der von ihnen selbst aufgebauten Dependenz-Strategie sind. Die gebetsmühlenartig wiederholten Maßregelungen von Drittstaaten, besonders in Bezug auf Afrikas Regierungsführung sind daher nichts anderes als die Verschleierung einer systemischen Verwerfung zu deren Ungunsten. Der ökonomische Protektionismus der industrialisierten Welt bezieht sich nicht nur auf den günstigen Ankauf von Rohstoffen aus diesen Ländern – wobei sich deren Beteiligung am Erlös in einem einstelligen Prozentbereich bewegt. Diese Länder und ihre Bevölkerung bleiben zudem auch noch von den weiteren Verarbeitungsprozessen im Sinne einer sukzessiven Wertschöpfung ausgeschlossen.

Konsequent negative Berichterstattung über den Globalen Süden, innenpolitische, teils rassistische Kommunikation, Teilwahrheiten über ihre Migration erschweren den Menschen in der afrikanischen Diaspora das Leben außerhalb ihrer Ursprungsländer. Wer die jüngsten Entwicklungen in Westafrika betrachtet, wird feststellen, dass gerade die im Ausland lebenden Intellektuellen die Entwicklung und die Partnerschaften in ihrer Heimat stärker verfolgen als je zuvor und auch mehr und mehr gewillt sind, sich selbst aktiv in zukünftigen Regierungsbildungen in ihrer Heimat zu engagieren. Schon seit Langem benutzen Propagandastrukturen terroristischer und anti-westlicher Gruppierungen, wie zum Beispiel Boko Haram und der IS, die rassistische innenpolitische Kommunikation des Westens als argumentative Grundlage für die Mobilisierung der jungen Bevölkerung gegen den Westen. Dies nicht nur in Afrika, sondern auch innerhalb der Migrantenszene Europas, in den USA und einigen Ländern Süd-, Ost- und Zentralasiens, um mit Indonesien und Dagestan nur zwei von ihnen zu nennen.

Ob die Aufmerksamkeit, die die afrikanisch-stämmige Diaspora mehr und mehr sowohl in den europäischen als auch in den Medien der Vereinigten Staaten von Amerika gewinnt, ihre gesellschaftliche Akzeptanz verbessern wird, bleibt fraglich. Diese Frage stellt sich auch in Bezug auf das Ansehen westlicher Gesellschaften, welche plötzlich in Bezug auf Toleranz und Weltoffenheit nach außen hin ein positives Bild vermitteln wollen, das, so wie es momentan aussieht, wahrscheinlich nicht den Tatsachen entspricht. Das plötzliche Reinwaschen, das woke washing des Westens in Bezug auf die Behandlung von Menschen und Volkswirtschaften des Globalen Südens wird weder von der intellektuellen afrikanischen Diaspora noch von afrikanischen Regierungen als freiwilliges, auf der Basis menschlicher Werte getroffenes Zugeständnis, sondern vielmehr als Schwäche, als Angst vor dem Verlust seiner Einflusssphäre wahrgenommen.

Diese Veröffentlichung befasst sich nicht nur mit Symptomen wie der Migration, die sich aus den Entwicklungshemmnissen afrikanischer Länder für den Kontinent selbst ergeben, sondern sie zeigt auch, wie das Negativ-Image Afrikas mit dem Leben seiner Diaspora in Verbindung steht.

Vor diesem Hintergrund behandelt sie auch die Frage, ob Rassismus in der Gesamtbetrachtung Afrikas und der dem Kontinent entstammenden Menschen ein rein psychologisches oder kulturelles Problem ist oder nicht vielmehr ein Katalysator dessen, was jahrhundertelang als geistige Grundlage zur Rechtfertigung der Ausbeutung eines Kontinents diente.

Symbolisch für die afrikanische Diaspora schildere ich meinen Werdegang als erster afrikanisch-stämmiger TV-Seriendarsteller außerhalb der Vereinigten Staaten sowie im nächsten Karriereschritt mein Wirken als erster deutscher Bundestagsabgeordneter mit diesem Hintergrund. Mittels zum Teil biografischer Sequenzen nimmt das Buch die Leserinnen und Leser mit hinein in eine erfahrungsbasierte Analyse der deutschen, europäischen und afrikanischen Gesellschaft und verbindet sowohl innen- als auch außenpolitische Themen mit individueller Lebenserfahrung.

Kindheit und Jugend – Identität

Der schwarze Bub im Dorf

Da ich nicht davon ausgehen kann, dass jeder, der dieses Buch liest, auch mein erstes Buch „Ein Niederbayer im Senegal“ gelesen hat, halte ich es im Rahmen eines besseren Verständnisses für sinnvoll, manches dort bereits Beschriebene hier nochmals in Kurzform wiederzugeben.

Ich wuchs als Kind eines afrikanischen Diplomaten und einer deutschen Hausangestellten bei meiner Großmutter in Niederbayern auf. In diesem konservativen, ländlichen Biotop war ich zwar hin und wieder mit ein paar derben Bemerkungen in Bezug auf meine Hautfarbe konfrontiert. Dennoch kann ich in der Gesamtbetrachtung meiner Kindheit, die ich dort verbracht habe, sagen, dass diese Zeit des Heranwachsens – als Landkind mit all seinen Freiheiten – eine überwiegend glückliche war. Ich möchte dabei sogar so weit gehen, festzustellen, dass mich diese Zeit, was meinen Charakter und mein Werteschema anbelangt, nachhaltig geprägt hat und sie auch einen nicht unwesentlichen Teil meiner Person ausmacht.

Meine Sozialisierung ist eine bayrisch-wertekonservative aus einer Epoche zwischen der deutschen Nachkriegszeit und dem Wirtschaftswunder. Der oft recht derbe Humor meiner Umgebung betraf nicht nur mich als Kind mit dunkler Hautfarbe, sondern auch andere „auffällige“ Gruppierungen wie Dicke, Rothaarige und solche, die etwas schwer von Begriff waren. Nur Behinderten ließ man diesbezüglich als guter Katholik ein gewisses Maß an Barmherzigkeit angedeihen. Diese blieben von den Frotzeleien innerhalb der Dorfgemeinschaft überwiegend verschont. Somit fühlte ich mich im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht mal so als Außenseiter. Im Gegenteil: Ich fühlte mich zumindest in dieser Phase meines Heranwachsens als „echter Niederbayer“, ohne Wenn und Aber.

Die Familienchronik meiner bayrischen Seite entsprach der Norm unserer dörflichen Umgebung, und zwar sowohl vor und während als auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Familie war arm und ohne Landbesitz. Großmutter wurde auf einem Landgut namens Tunzenberg bei Straubing geboren und war Tochter einer Gutsköchin. Der Vater war wahrscheinlich ein Wanderarbeiter. Meine Oma redete nie von ihm. Also kannte sie ihn wahrscheinlich nicht. Großvater war Mitglied der Wehrmacht, unter anderem Träger des Eisernen Kreuzes und fiel in Stalingrad. Als Großmutter Witwe war, zogen deren Kinder, meine Mutter sowie auch eine Tante und ein Onkel, in die bayrische Landeshauptstadt München, um dort Arbeit zu finden. Ich blieb mit meinem Onkel Heinz, der nur acht Jahre älter war als ich und dessen Vater ein Flüchtling aus Siebenbürgen war, zurück.

Der nördliche Teil Bayerns war damals strukturarm, und wer kein bäuerliches Anwesen besaß, hatte ein Problem, mit seiner Familie über die Runden zu kommen. Meine Zeit in Niederbayern erlebte ich trotz unserer materiellen Armut als schön, inmitten der Natur, mit Freiheit und viel Liebe von Omas Seite. Nach den erledigten Hausaufgaben konnte ich praktisch machen, wonach mir zumute war. Ich ging dem Bäcker, dem Metzger, dem Bauern und dem Maurer auf die Nerven, da ich überall mitarbeiten wollte. Ich selbst war von meinem Wesen her eher verhaltensunauffällig – zumindest in meiner Selbstwahrnehmung. Ein bisschen agiler vielleicht als meine Altersgenossen und wahrscheinlich auch etwas neugieriger. Daher war ich meist mit Jungs unterwegs, die das Kindesalter schon hinter sich gelassen hatten und bereits zu den Heranwachsenden zählten. Diese Kumpels, die auf klassische bayrische Namen wie Hans, Franz und Sepp hörten, waren so um die acht Jahre älter als ich. Natürlich war ich als Jüngster immer derjenige, den man vorschickte, wenn es darum ging, irgendwelchen Unsinn anzustellen. Dagegen hatte ich in der Regel nichts einzuwenden, solange es aufregend war. Die Jüngeren mussten einfach immer herhalten. Denn natürlich wollte ich ja dazugehören – und zwar zu denjenigen Burschen, die auch mit einem gewissen Maß an maskuliner Risikobereitschaft ausgestattet waren. Zu brav war mir einfach zu langweilig.

Wenn ich etwas genauer darüber nachdenke, fühlte ich mich eigentlich nie so richtig als Kind. Mir kam es immer so vor, als wäre ich praktisch schon als Jugendlicher auf die Welt gekommen. Mein Umfeld war das körperlich hart arbeitender Männer, die fast alle in der Landwirtschaft tätig waren. Dort war vieles noch Handarbeit, kaum mechanisiert und oft mit hohem körperlichem Einsatz verbunden. Man nahm nur wenig Rücksicht auf die eigene Gesundheit und meinen ersten größeren Schluck Bier trank ich im Alter von vier Jahren. Weil ich mich eher an den Älteren orientierte, wollte ich meinen um ein knappes Jahr jüngeren Cousin, der für eine kurze Zeit ebenfalls bei Oma, Onkel Heinz und mir war, nicht dabeihaben. So habe ich immer noch vor Augen, wie ich ihm jedes Mal beim Weggehen die kleine, grün gestrichene eiserne Hoftür vor der Nase zuschlug, weil ich dachte, dass er für das, was ich mit meinen Kumpels anstellte, noch „etwas zu klein“ war. Er war damals vier und ich gerade einmal fünf Jahre alt.

Was das Thema Hautfarbe anbelangte, offenbarte mir damals eigentlich erst ein längerer Blick in den Spiegel, dass ich irgendwie anders als die anderen Menschen in meiner Umgebung aussah. Auch dann, wenn mich jemand hin und wieder als Lumumba oder Kasawuwu bezeichnete, denn von der Sprache und vom Dialekt her waren wir gleich. Und meist waren dies ohnehin Menschen, von denen ich nicht viel hielt. Da meine Großmutter, die ich über alles liebte, nach solchen Schilderungen aber sehr traurig war, unterließ ich es irgendwann, ihr davon zu erzählen. Bekam sie es dennoch zu Ohren, stellte sie den- oder diejenige zur Rede. Und zwar in der Öffentlichkeit – coram publico sozusagen –, ob nach dem Kirchgang, beim Einkaufen beim Bäcker oder beim Metzger. Dies in aller Klarheit und ohne Gnade in Bezug auf Wortwahl und Tonlage. Wer es sich in Bezug auf das Verhalten gegenüber ihrem Enkel verscherzt hatte, wurde von ihr im weiteren Verlauf seines Lebens ignoriert und geächtet. Kein Einspruch, keine Versöhnung, life without parole – „lebenslänglich und ohne Aussicht auf Begnadigung“.

Oma Huber galt, obwohl sie arm war, in der Dorfgemeinschaft als kluge Frau, die in ihrer Schulzeit, wie es hieß, einigen Mitschülern des Dorfes Nachhilfe gegeben hatte, am Ortsrand versteht sich, damit niemand es mitbekam. Sie genoss daher in der kleinen Dorfgemeinde von Großköllnbach bei Landau an der Isar ein ziemliches Maß an Achtung.

Jimi Hendrix und Schlaghosen

Als ich dann, ein halbes Jahr vor meinem zehnten Geburtstag, nach der Heirat meiner Mutter mit einem Ostpreußen „in die Stadt“ zu ihr nach München ziehen musste, deutete sich in meinem Inneren so etwas wie ein Bewusstseinswandel an. Nicht nur das. Aus heutiger Sicht würde ich meinen damaligen Zustand als depressiv bezeichnen. Ich hatte gleich drei Dinge auf einmal verloren: meine Großmutter, meine Heimat und in gewissem Maße auch meine Freiheit, den Abenteuerspielplatz Großköllnbach in Niederbayern.

Ein paar Jahre später schien sich aber ein neues, ein in anderer Form spannendes Zeitalter anzukündigen, eines, das mir durch das Auftauchen anderer Sichtweisen auf unsere Gesellschaft, durch das Erscheinen anderer Idole in die Hände spielen sollte. In meinem Dorf in Niederbayern hatte mich jeder gekannt. In meiner neuen Umgebung musste ich nun immer meine Herkunft erklären. Das „Wo kommst du eigentlich her?“ erzeugte in mir plötzlich das Gefühl, nicht dazuzugehören. Auf eine gewisse Art und Weise fühlte ich mich plötzlich fast expatriiert – ausgeschlossen und ausgebürgert. Das klassische Abenteuer verlagerte sich nach zwei Jahren Langeweile, welche ich mit Büchern von Enid Blyton und Donald-Duck-Comics überbrückte, auf die intellektuelle Ebene. Das Lesen ermöglichte mir ein Entgleiten meines Geistes und meiner Seele in einen anderen Raum, in den des Abenteuers. Es war, als würde ich in ein anderes Land reisen, eines, das nicht so langweilig war wie ein Münchner Vorort.

„It’s hippie time.“ Die überwiegend sehr konservativ orientierte deutsche und europäische Nachkriegsgesellschaft wurde plötzlich von einer Welle freiheitlichen Lebensgefühls überschwemmt: Flower Power, bunte Hemden und Schlaghosen, statt grauer Anzug und Nyltest-Hemd.

Die graue Bügelfaltenhose war auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes untragbar. Die klassische „Hochwasserhose“ wurde von der Shake-Hose abgelöst, die vorne einen Schlitz hatte, sodass sie über die Schuhe mit den hohen Blockabsätzen hängen konnte. Plötzlich sah man Männer mit langen Haaren, Frauen in kurzen Röcken, und ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Stiefvater mich bei einem Spaziergang auf der Hauptstraße in meiner neuen Pro-forma-Heimat Gräfelfing bei München auf einen jungen Mann aufmerksam machte. Der mochte so um die zwanzig gewesen sein, war mit einer grünen Militärjacke bekleidet, trug einen blonden Vollbart, schulterlange Haare und schlenderte wiegenden Schrittes auf dem Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite entlang. „Schau mal, Karli, da geht ein Gammler“, meinte er und deutete mit dem Finger auf die andere Straßenseite. „Der sieht aus wie der Fritz Teufel.“ Erst einmal hatte ich keine Ahnung, wer Fritz Teufel war. Der Name war jedoch suspekt genug, um mein Interesse zu wecken.

Fritz Teufel hatte 1966 mit seinen Mitstreitern Rainer Langhans und dem Model Uschi Obermeier die sogenannte Kommune 1 im Münchner Ortsteil Schwabing gegründet. Über sie, ihre linksorientierte gesellschaftspolitische, aber auch polygame Haltung, welche den ideologischen Überbau dieser unüblichen Form kollektiven und außerfamiliären Zusammenlebens bildete, wurde ab und zu auch in der Münchner Tagespresse berichtet. Daher kannte mein Stiefvater Horst die Namen der Protagonisten, und auch ich begann, die Tageszeitung zu lesen.

Aus diesem Prinzip der sogenannten Kommune, einer Wohngemeinschaft von politisch Gleichgesinnten, entstand später auch das Format der sogenannten Zweck-WG.

Im Zuge der weltweiten linken Studentenbewegung, in der gegen den Vietnam-Krieg, den Rassismus gegenüber Schwarzen in den Vereinigten Staaten, für die Unabhängigkeitsbewegungen in afrikanischen Ländern protestiert wurde, entdeckte ich plötzlich dann so etwas wie ein anderes „Ich“ in mir. Ein „Schwarzes Ich“ und damit einhergehend auch ein dazu passendes „politisches Über-Ich“. Womöglich vollzog sich dieses auch in umgekehrter Reihenfolge. Wahrscheinlich sogar.

Mein erstes greifbares Idol überhaupt war ein schwarzer Gitarrist. Eine Figur, die es tatsächlich gab und die nicht nur als mein großer schwarzer Retter in meiner kindlichen Fantasie existierte wie der Soldat aus einer US-Kaserne in Straubing, der zwei Meter groß war und in meiner Fantasie die Funktion erfüllte, väterliche Defizite auszugleichen. Der junge Gitarrist aus Seattle namens Jimi Hendrix war real. Das schwarze Genie mit der Löwenmähne war ein Mann, der die ganze Musikwelt begeisterte und dem es gelingen sollte, als Gitarrist in puncto Virtuosität und Kreativität, aber auch mit seinen spektakulären Bühnenauftritten neue Standards zu setzen. Er sah mir ähnlicher als allen anderen Personen und Kumpels in meiner Umgebung und war unabhängig von seiner Hautfarbe das Jugend-Idol schlechthin. Der Niederbayer „ohne Wenn und Aber“, als den ich mich im Alter von zehn Jahren noch gesehen hatte, erlitt somit zwei Jahre später langsam, aber sicher einen kleinen Bruch.

Wer wollte nicht so cool aussehen wie Jimi Hendrix? Also wurde nicht nur meine Kleidung, sondern auch mein Leben etwas bunter. Mit zwölf hatte ich meine erste Afro-Mähne, und da mein Stiefvater Langhaarige nicht mochte, kam es häufiger zu heftigem Streit. Aber ich gab mich unnachgiebig und unser gemeinsamer Friseur hinter der Unterführung des Gräfelfinger Bahnhofs musste nun mit einem Kunden weniger auskommen. Der Streit mit meinem Stiefvater war zwar intensiv, ging aber ohne Ohrfeige ab. Ich war mit zwölf Jahren bereits knapp einen Meter achtzig groß und ein guter Sportler, und da spielten wahrscheinlich auch die natürlichen Instinkte auf beiden Seiten eine gewisse Rolle. Irgendwie verstand er auch, dass es mir hier um mehr ging als nur um die Haarlänge, nämlich um meine Identität. Ich wollte der sein, der ich bin – ein Schwarzer, so wie mich meine neue Umgebung sah. Ich wollte mein Äußeres nicht verstecken, mich nicht unauffällig kleiden, um nicht noch zusätzlich aufzufallen. Im Gegenteil, ich wollte darauf hinweisen: „Ja, da schaut alle her, ich bin ein Schwarzer, und jetzt könnt ihr mich gerne fragen, woher ich eigentlich komme. Aus Afrika!“ Jimi Hendrix war ein identitäres Backup, meine Legitimation, stolz darauf zu sein, anders auszusehen als die anderen.

Wenn andere Jungs ein buntes Hemd anzogen, sahen sie aus wie ein namenloser Hippie. Ich wie Jimi Hendrix, der Star der Stars.

Rassismus und seine Auswirkungen hatten nämlich auf mein Leben seit dem Eintritt in die Pubertät mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Die kindliche Harmlosigkeit war aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes praktisch schon ab dem zehnten Lebensjahr nicht mehr so vorhanden. Die Phase des schnuckligen kleinen „N-Babys“ war vorbei.

Auch die klassische Infantilisierung des erwachsenen negroiden Menschen, die man aus Schwarz-Weiß-Filmen aus dem Fernsehen kannte, hatte noch nie zu meinem entschlossenen Naturell gepasst. Zumindest an mitteleuropäischen Maßstäben gemessen, wurde ich damals von meiner Umgebung als frühreif eingestuft.

Klar war, dass zumindest ein Elternteil von mir Afrikaner oder aufgrund der Anwesenheit der amerikanischen Besatzungsarmee vielleicht auch Afro-Amerikaner war. Für die meisten ging ich damit also erst einmal als ein sogenanntes Besatzungskind durch. Mittlerweile sprach sich aber herum, dass ich Kind eines afrikanischen Diplomaten war. Sich als ein Diplomatenkind zu fühlen, wenn der Vater nicht anwesend war, funktionierte nicht, andererseits war es auch keine Belastung für mich, dass ich in einem bayrischen Arbeitermilieu aufwuchs.

Dennoch hatte mein Stiefvater, um die „Ehre“ meiner Mutter zu schützen, seinen Zimmererkumpels anfänglich noch erzählt, dass er mich nach seiner Flucht aus der Fremdenlegion aus Algerien mitgebracht hatte. Da gab es auch keinen Widerspruch, denn mit einem ehemaligen Fremdenlegionär wollten es nur wenige auf einen Streit ankommen lassen, sehr wenige. Und so fragte man auch nicht weiter nach und ich hörte aus seinem Umfeld in Bezug auf mich auch nie abfällige Bemerkungen. Auch nicht über meine Mutter. Mit einer kleinen Ausnahme, auf die ich später noch eingehen werde.

Trotz Jimi Hendrix und den Black Panthers war ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Dorf immer noch stärker verwurzelt als in der Münchner Vorstadt. Dort kannte man auch, wie in kleinen Orten üblich, meine ganze Familienhistorie. Man kannte meine Mutter, Onkel, Tante, Großmutter und Großvater. Auch wenn ich optisch aus der Reihe schlug, war ich trotzdem ein Huber. Als ich aber meine alte Heimat besuchte und einigen aus der Presse Namen wie Martin Luther King Jr. schon geläufig waren, präsentierte ich mich zudem auch noch als Vertreter der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und stieß teilweise sogar auf Verständnis. Dies eher bei den ganz alten Männern, welche in den 1970ern schon neunzig Jahre alt waren und nach einem bereits verlorenen Ersten Weltkrieg von Hitler nicht mehr so begeistert gewesen waren wie deren Söhne. Mit ihnen spielte ich häufig Karten. „Die haben schon Recht, dass die da drüben protestieren“, meinte einmal einer von ihnen. „Bei den Amerikanern ist ja der Schwarze nichts wert.“

Black Panther hin oder her, für meine Niederbayern war ich immer noch der Karl-Heinz aus Großköllnbach.

Wäre dem nicht so gewesen, hätte ich meine Kindheit wahrscheinlich nicht so positiv in Erinnerung behalten können. Dennoch erinnere ich mich an einen Vorfall, der sich in diesem Zusammenhang mit einem schwarzen US-Amerikaner einmal auf dem Fußballplatz abspielte.

Er, ein großgewachsener Soldat, der wahrscheinlich im Auftrag seiner Regierung mehr Nähe zwischen den Armeeangehörigen und der regionalen Bevölkerung herstellen sollte, wurde dazu auserkoren, als Schiedsrichter in einem Freundschaftsspiel zu fungieren. Er kam aus der nahegelegenen, von den amerikanischen Streitkräften besetzten „Gäuboden-Kaserne“ im Randgebiet der Kreisstadt Straubing. Mit einem offenen weißen Chevrolet glitt er nahezu durch unseren kleinen Ort, dessen Geräuschkulisse normalerweise von dem Hämmern fahrender Traktoren, quiekenden Schweinen und dem dumpf dröhnenden Muhen der Kühe bestimmt war. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er gut gelaunt, auf roten Ledersitzen thronend seinen Straßenkreuzer lächelnd und nach allen Seiten winkend durch die kurz vorher geteerte Hauptstraße, die an unserem Haus vorbeiführte, lenkte. Ich spürte, dass dies nicht gut gehen konnte. Denn auch in so einem ruhigen Ort wie Großköllnbach gab es ein paar übliche Verdächtige, die gerne zu einem Streit bereit waren.

Ziel war der örtliche Fußballplatz neben einer Limonadenfabrik am anderen Ende des Dorfes. Noch nie zuvor hatte ich einen Menschen gesehen, der so offen lächelte. Nicht seine Hautfarbe, sein Lächeln kam mir fremd vor. Sein intensiver und offener Gesichtsausdruck war auch für mich schlichtweg ungewohnt. Ich war mehr an das etwas verhaltene Wesen des katholischen Niederbayerns gewöhnt, was nicht heißt, dass es im Dorf keine herzlichen Menschen und keine „Gaudi“ gab. Man war nicht so „bierernst“, wie es teilweise die Münchner waren, und was den erotischen Teil der Weltsicht anbelangte, durchaus aufgeschlossen. Aber seine gesamte Ausstrahlung, der Auftritt, all das fühlte sich einfach anders an. Zuneigung und Glücksgefühl wurden bei uns, zumindest bei den Männern, mehr hinter etwas gröber anmutenden Gesten versteckt, so als ob hinter einer zu stark ausgeprägten emotionalen Öffnung der Teufel lauerte. Jemandem auf die Schulter zu hauen, sodass der eine halbe Stunde lang seinen Arm nicht mehr bewegen konnte, war meist mehr ein Indiz inniger Zuneigung als das Gegenteil. Ansonsten hätte man dem anderen gleich direkt ins Gesicht geschlagen, was eigentlich innerhalb der Dorfgemeinde äußerst selten vorkam. Wenn, dann musste es einer von außen sein, und dies geschah meist wo? Beim Fußball!

Meine Oma mochte aus denselben Gründen meinen ostpreußischen Stiefvater nicht: weil er auch so anders war. Er redete zu viel und zu schnell, was in unserem kulturellen Verständnis dem Gestus eines überwiegend Unsinn von sich gebenden trash-talkers gleichkam, eines „Dampfplauderers“, wie man so jemanden in der illustriert-bayrischen Dialektsprache nannte. Als er einmal mit mir Hand in Hand durch den Ort gehen wollte, bin ich davongelaufen. Hand in Hand zwischen „Männern“ ging nicht. Hand in Hand mit einem Fremden, jemandem, der nicht unseren Dialekt sprach, schon gleich gar nicht.

Bei dem Soldaten, so kam es mir vor, manifestierte sich sein Wesen in der anderen Hautfarbe. Wie hätte ich diesen Mann allerdings warnen können? Ich gehörte doch zum Dorf. Noch dazu verstand er auch meine Sprache nicht. Das Spiel wurde bereits kurz nach Anpfiff abgebrochen, weil eben genau das geschah, was ich befürchtet hatte: Man hatte ihn verprügelt. Später kursierten im Dorf dann auch die Namen derjenigen, die dafür verantwortlich waren. Es waren die üblichen kräftigen Burschen, die für das Grobe inner- und außerhalb des Fußballfeldes, bei Heim- oder bei Auswärtsspielen unseres C-Klassen-Vereins bestimmt waren, diejenigen, für die ich oft als agent provocateur fungierte, jemanden neben dem Spielfeld gegen das Schienbein haute, damit die anderen ihn dann verprügeln konnten, wenn er mir nachlief.

Den Grund, warum ich bei diesem Vorfall nicht auf dem Platz war, hatte ich damals wahrscheinlich verdrängt. Deswegen fehlt mir dazu auch die Erinnerung, mit der ich meine Abwesenheit rechtfertigen könnte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wollte ich vielleicht einfach die Peinlichkeit vermeiden, mit einer Situation konfrontiert zu sein, in der ich gezwungen war mitzuerleben, wie jemand, der so aussah wie ich, auf so erniedrigende Art und Weise verlieren musste.

Wenn der Mann so gesprochen hätte wie ich, wäre ihm dies wahrscheinlich erspart geblieben. Ohne diesen Vorfall relativieren zu wollen, möchte ich sagen: Wenn in der damaligen Zeit in dieser Region ein Preuße gegen unsere Mannschaft gepfiffen hätte, wäre ihm dasselbe passiert.

Vor einigen Jahren sah ich eine Gruppe von drei Mädchen munter schwatzend am Alten Kiosk in der Straubinger Fußgängerzone vorbeilaufen. Sie waren etwa zehn Jahre alt, ungefähr im gleichen Alter wie ich, als ich damals die Gegend verließ. Dort treffe ich mich häufig mit meinen Kumpels auf einen Espresso, wenn ich in der Gegend bin.

„Da schau“, sagte ich zu einem von ihnen, „die drei Mädels. Zwei blonde Weiße. In der Mitte eine Schwarze. Kein Problem in Niederbayern, oder?“ Die Antwort, etwas hintergründiger formuliert als erwartet, lautete: „Wir mögen eigentlich niemanden, der nicht unseren Dialekt spricht.“ Das war ein eingeschränktes, konditioniertes „Ja“. „Du gehörst dazu, wenn du so redest wie wir, oder du lässt es bleiben.“ So viel hatte sich also nicht verändert.

Auf dem Gymnasium in München erhielt ich zum Stolz meiner Eltern ein Begabtenstipendium. Inzwischen hatten mich ein paar langhaarige Jungs aus der Abiturklasse, welche öfter mit Jazz-Platten unter ihren Armee-Parkas in die Schule kamen und die Fritz Teufel teuflisch ähnlich sahen, auf die Literatur der afro-amerikanischen Black-Panther-Bewegung aufmerksam gemacht. Einer von ihnen schenkte mir das Buch „Soul on Ice“, verfasst von einem ihrer Vertreter, Eldridge Cleaver. Die gesellschaftspolitischen Analysen des schwarzen Bürgerrechtlers waren für mich, neben dem Erscheinen des Ausnahme-Gitarristen aus Seattle, ein weiterer Meilenstein, ein weiteres Tor in Richtung Wahrnehmung der inneren und äußeren Welt von Menschen schwarzer Hautfarbe. Das Buch verdeutlichte mir auch meine eigene Realität, deren Umstände ich bislang mangels interpretativer Alternativen als gegeben hinnehmen musste. Denn ich lebte in einer „weißen Welt“, in der es weder schwarze Helden noch sonstige Vorbilder meiner Hautfarbe gab. Meine Lebenssituation in dieser Welt, und das musste ich langsam einsehen, war einfach eine andere. Auch wenn ich Rockmusik mochte, konnte ich zum Beispiel dazu einfach nicht tanzen. Ich bewegte mich steif und konnte ja auch nicht wie ein Wikinger eine lange blonde Haarpracht um mich schleudern.

Ich fühlte mich in meinen Gefühlen und Gedanken, die doch oft um ganz andere Dinge kreisten als die meiner Mitschüler, durch diese Literatur, die Schilderung des Alltags der Afro-Amerikaner nicht mehr so isoliert. Zugleich war ich aber doch etwas betrübt darüber, dass ich kein Teil dieser Gemeinschaft war.

Keiner aus meiner näheren Umgebung kannte überhaupt einen Schwarzen, von ein paar Sportlern während der Olympiade und Musikern auf einem Schallplatten-Cover abgesehen. „Was hast du mit der Befreiungsbewegung der Afrikaner und der Afro-Amerikaner zu tun?“, fragte man mich ab und zu bei meinen Ferienjobs auf dem Bau, wo ich mir unter anderem beim Zeltaufbau auf dem Münchner Oktoberfest etwas Geld für die Sommerferien verdiente. Ich hatte die Faust der Black-Panther-Bewegung auf meinen Armee-Parka gemalt.

Oft hieß es, dass ich ja anders sei als die unfähigen Schwarzen da unten. Ich fragte denjenigen dann, wie viele Schwarze er außer mir noch kenne. Keinen. Die Bevölkerung bezog sich bei ihrer Bewertung von Menschen unserer Hautfarbe fast immer auf die gängigen Narrative aus den Medien.

Zudem kannte ich nun schon seit Längerem auch meine afrikanische Geschichte, wusste, dass mein Vater Diplomat und sein Onkel zweiten Grades nicht nur Staatspräsident von Senegal, sondern zugleich auch Philosoph und Professor für Latein und Griechisch an der Pariser Sorbonne-Universität war. Mein Vater selbst war Träger des Verdienstkreuzes Erster Klasse unter Bundespräsident Heinrich Lübke. Léopold Sédar Senghor, ein tiefschwarzer Afrikaner aus dem Senegal, erhielt im Jahre 1968 in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Die These einer rassischen Überlegenheit der Weißen war für mich, seit ich darüber nachdachte, eine Schimäre, eine Behauptung, die sich weder in Bezug auf den afrikanischen Teil meiner Familie noch in meinen eigenen schulischen Resultaten widerspiegelte. Eine dezidierte Wahrnehmung der Emanzipationsbewegung der Afro-Amerikaner gab es in den Berichterstattungen allerdings nur bei größeren Ausschreitungen oder bei Mordanschlägen an Bürgerrechtlern, wie zum Beispiel im Falle Martin Luther Kings.

Alltagsrassismus

Wenn man zu dieser Zeit zehn gute Leute am Tag traf, so traf man auch auf zwei Idioten. Manche davon legten es dann auch auf eine körperliche Auseinandersetzung an. Somit war meine Existenz auf breiter Form ein Kampf, der sowohl psychisch, intellektuell und auch physisch ausgefochten werden musste, eine Aufgabenstellung, an der viele sogenannte Mischlingskinder meiner Generation scheiterten. Der emotionale und energetische Aufwand zur Bewältigung des Alltags entzog vielen von ihnen die Energie und das Selbstbewusstsein, die Lebensfreude und nicht zuletzt die Motivation, sich den Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt auszusetzen.

Manchen von ihnen entzog es sogar die Kraft und die Lust am Leben. Wer sich damals nicht auch physisch zur Wehr setzen konnte und zugleich psychisch solide war, hatte es schwer, all die Benachteiligungen, Mikro-Aggressionen und gewalttätigen Übergriffe ohne eine deformierte Psyche zu überstehen. Fast noch schlimmer als die Diskriminierung an sich war deren Verleugnung. Rassismus gab es zwar, nach außen hin wurden Vorkommnisse aber dann so interpretiert, dass Betroffene den Eindruck haben mussten, unter dem Phänomen einer verzerrten Wahrnehmung zu leiden, wenn sie Dinge zu hören bekamen wie: „Das bildest du dir doch nur ein“, „Der hat es nicht so gemeint“ oder „Das ist doch gar nicht so“.

Die Biografie der aus meiner Generation stammenden Dichterin und Pädagogin May Ayim, der die Stadt Berlin mittlerweile einen Straßennamen gewidmet hat, unterscheidet sich im Kern nicht wesentlich von meiner eigenen. Ihr kurzes Leben ist eines der traurigen Beispiele dafür, welchen Belastungen auf fast allen Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens diese Generation schwarzer Deutscher ausgesetzt war. Sie reichten über das gesamte Spektrum von Mobbing bis hin zu psychischen und körperlichen Aggressionen. Ob bei der Wohnungs- oder bei der Jobsuche: Es blieben einem viele Türen verschlossen. Manchen von uns blieb nichts anderes übrig, als auf die sogenannte schiefe Bahn, etwa in das Rotlichtmilieu abzudriften. Für May endete das Leben noch tragischer.

May Ayim, die Tochter eines ghanaischen Medizinstudenten und einer Deutschen, die 1960 in Hamburg geboren wurde, wuchs, nachdem man ihrem Vater untersagt hatte, sie nach Ghana mitzunehmen, bei Pflegeeltern in Münster auf. Deren Ziel war es, sie zu einem Musterkind zu erziehen, um rassistische Vorurteile Lügen zu strafen. Ihr späteres Engagement in der Black Community lehnten sie aber zugleich ab. Das lässt sich nur so erklären, dass May sich ausschließlich mit der Kultur ihrer Pflegeeltern identifizieren sollte, einer, von der sie sich abgelehnt fühlte. Den Eltern schien das als intellektuelles Abstraktum formulierte gesellschaftspolitische Ziel wichtiger als die Seelenlage, die inneren Bedürfnisse ihrer Pflegetochter, einen eigenen Weg der Identitätsfindung einzuschlagen.

Zudem ist die archaische Komponente im menschlichen Mit- bzw. Gegeneinander nicht ganz verschwunden. Es gibt immer wieder Menschen, die andere gerne quälen und die sich weniger zivilisiert verhalten, als sie sich selbst sehen. Wer Akzeptanz erzwingen will, egal ob auf zwischenmenschlicher Ebene oder im Sinne einer gesellschaftlichen Integration im Allgemeinen, wird diese nie erreichen. Im besten Falle wird er den Platz annehmen müssen, der ihm zugewiesen wird. Einen Platz, der in den meisten Fällen nicht seinem Talent, seinen Fähigkeiten, sondern einer kulturellen Hierarchie entspricht, die von denjenigen, die sie ausüben, in Bezug auf deren Berechtigung nicht mehr hinterfragt wird. Und wer auf Grund eines momentanen Vorteils bedingungslose Konzilianz zeigt, dessen Charakter wird sich zu dem eines ewig frustrierten Menschen entwickeln, dessen Persönlichkeit Stück für Stück verkümmert. Dies verstärkt sich mit Eintritt in den akademischen Bereich und in den Arbeitsmarkt.

May Ayim studierte Pädagogik und Psychologie in Regensburg, unweit von dem Ort, an dem ich meine Kindheit verbrachte. Ihre Diplomarbeit „Afro-Deutsche: Ihre Kultur- und Sozialgeschichte auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen“, die sie unter dem Nachnamen ihrer Pflegeeltern Opitz veröffentlichte, lehnte der damals zuständige Regensburger Professor mit der Begründung ab: „Rassismus gibt es im heutigen Deutschland nicht.“

Die Summe ihrer traumatischen Erlebnisse forderte auf seelischer wie auch körperlicher Ebene ihren Tribut. May Ayim wurde 36 Jahre alt. 1996 beging sie in Berlin Selbstmord. Sie stürzte sich aus dem Fenster.

May hatte vorher noch versucht, im Land ihres Vaters auf familiärer sowie auch auf kultureller Ebene Anschluss zu finden, was ihr in beiden Fällen nicht gelang. Man nahm sie dort als eine „Weiße“ war. Nicht nur die westliche Gesellschaft, auch die afrikanischen Kulturen können gnadenlos sein.

Wenn ich an diesen Teil ihrer Biografie denke, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem Klassenkameraden, das kurz vor dem Übertritt ins Gymnasium auf dem Pausenhof der Volksschule in Gräfelfing stattfand. Er kam lachend und schon mit der Absicht auf mich zu, mir eine Frage zu stellen, die aus seiner Perspektive bereits eine Feststellung war: „Wie kannst du denn Deutscher sein? Du bist doch schwarz.“

Ich spürte den gehässigen Unterton, der in dieser Frage mitschwang, und meine Antwort war daher etwas vorsichtig und defensiv. „Stimmt. Ich bin eigentlich Afrikaner.“

„Nein, das bist du auch nicht“, fuhr er fort, „denn du bist ja gar nicht richtig schwarz.“ Sein Grinsen wurde noch breiter.

„Na, dann passt’s ja“, antwortete ich ihm und knallte ihm eine.

Sadismus, Häme auf der einen Seite, Neid auf der anderen Seite scheinen die Wegbegleiter des Phänomens Rassismus zu sein. Denn man kann niemanden hassen, wenn dieser nicht auch etwas an sich hat, um was man ihn zugleich beneidet. Denn im Prinzip sind Neid und Eifersucht die Ursache aller Auseinandersetzungen, und Häme ist der Humor von Idioten.

Wirtschaftswunder und Studentenrevolten

Zurückblickend sah das gesellschaftspolitische Kaleidoskop in Deutschland so aus: Wer hier Mitte der fünfziger Jahre aufwuchs, bekam keinen Russen mehr zu Gesicht. Zumindest nicht in Westdeutschland. Dafür kam ich zehn Jahre später in den Genuss der ersten Pizza. Die Baby-boomer-Generation, der ich angehöre, sah damals die ersten Gastarbeiter in den Straßen, jene, die von deutschen Firmen angeworben wurden, um dem Land beim Erreichen des Wirtschaftswunders zu helfen. Manche von ihnen waren mehr, die anderen weniger auffällig. Ein Teil von ihnen kam aus den armen Gegenden des italienischen Südens, aus dem Mezzogiorno, andere aus dem damaligen Jugoslawien. Bei Letzteren handelte es sich um Serben, Kroaten oder Bosnier, was im Prinzip egal war, weil man sie damals schlichtweg alle als „Jugos“ bezeichnete. Hinzu kamen Menschen aus der Türkei, die meisten von ihnen aus dem ärmeren, östlichen Teil, aus Anatolien. Einige von ihnen fielen durch ihre einfache Kleidung auf, andere durch ihre dunkle Haarfarbe oder auf Grund eines dicken Schnurrbarts, so wie ihn der Gründer ihrer Republik, der ehemalige Präsident der Türkei Kemal Atatürk, trug.

Die Frauen unterschieden sich durch ihre bäuerliche Kleidung nur in der Großstadt von ihren deutschen Geschlechtsgenossinnen. Denn auch auf dem Land trugen deutsche Frauen damals noch Kopftuch. Der Unterschied zu den Frauen in der Großstadt war, dass diese sich teurere Kleidung leisten konnten.

In ausländischen Arbeiterfamilien wurde fast ausnahmslos gebrochenes Deutsch gesprochen – ihnen wurde auch in gebrochenem Deutsch geantwortet. Sprachen sie irgendwann gutes Deutsch, wurde ihnen trotzdem in gebrochenem Deutsch geantwortet.

In der damaligen Zeit nahm man einen Guiseppe, Ali oder einen Serjan gerne auf den Arm, so etwa nach dem Motto „Aha, du nix verstehen, du morgen andere Baustelle“. Der überwiegende Teil der deutschen Gesellschaft infantilisierte seine Gastarbeiter, obwohl nicht nur sie unser Land brauchten, sondern unser Land auch sie. Über der deutschen Gesellschaft wehte bereits der Hauch zunehmenden Wohlstands. Kleine und mittelständische Unternehmen wuchsen, die Industrie fing wieder an zu boomen. Die Handwerker hatten gut zu tun. Nachdem man sich im Urlaub im Juli oder August mit seinem Käfer ohne Klimaanlage durch quälend lange Autoschlangen über den Brenner gequält hatte, bestellte man Wiener Schnitzel in Caorle oder Rimini, dazu „una birra per favore“ und freute sich, wenn man dann doch irgendwann am Restauranteingang ein Schild entdeckte, auf dem stand „Man spricht Deutsch“.

Es war aber genau diese Zeit, die der sechziger und siebziger Jahre, in denen sich in Deutschland und anderen westlichen Industrienationen ein geistiges Paralleluniversum, eine Protestbewegung bildete. Noch dazu befand man sich im Kalten Krieg mit der Sowjetunion.

Freie Liebe, freies Denken und Handeln. Das Leben sollte nicht aus Pflichten, sondern auch aus Freude am Leben und Erleben bestehen.