12,99 €

Mehr erfahren.

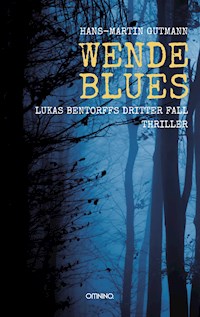

- Herausgeber: Omnino Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Dorfpastor Lukas Bentorff ist in seiner Gemeinde nicht nur professionell mit zwischenmenschlichen Konflikten befasst. Diesmal auch persönlich. Ein neu zugezogenes Gemeindemitglied bezaubert Männer wie Frauen im Kirchenchor. Und sie wärmt auch sein Herz. Der Stress in der Gemeindearbeit nimmt ständig zu. Sein Whiskykonsum ist seiner Gesundheit nicht förderlich. Trauerfälle und Bestattungen gehen ihm zunehmend nahe. Irgendwann geht’s nicht mehr weiter. Ein kleiner Schlaganfall bremst Lukas vollständig aus – und gerade jetzt geschieht ein Mord … Lukas Bentorffs dritter Fall.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-95894-217-2 (Print) // 978-3-95894-218-9 (E-Book)

© Copyright: Omnino Verlag, Berlin/2022

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Cover: Shutterstock.com/andreiuc88

Die Orte Groß und Klein Samtleben sowie die Personen der Handlung sind frei erfunden. Übereinstimmungen mit real Existierenden sind rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Danksagung

1

Lilo ist weg.

Die clevere von den Katzengeschwistern.

Zuerst habe ich nicht drauf geachtet. Sie treibt sich in letzter Zeit öfter mal allein im Garten rum. Jetzt ist sie schon die zweite Nacht nicht in ihrem Körbchen gewesen. In der Wohnung ist sie nicht. Unten im öffentlichen Bereich des Pfarrhauses auch nicht.

Wobei mein Büro da unten eigentlich ihr Lieblingsort ist, wenn es darum geht, die Amsel zu zerlegen, die sie gerade gerissen hat, und eine unfassbare Sauerei aus Federn und blutigen Fleischfetzen anzurichten.

Ich gebe Katzenfutter in den Napf in der Küche. Lilos Bruder Kater Kalle kommt nach einer ganzen Weile, schnuppert und verzieht sich wieder. Er hat seit gestern Abend nichts gefressen. Offensichtlich verstört.

Ich auch.

Ich mache mir Sorgen. Eigentlich haben beide Katzen Respekt vor der Hauptstraße, die vor dem Pfarrhausgarten Richtung Dorfmitte und Schloss verläuft und wo öfter mal viel Autoverkehr ist.

Es würde mir das Herz brechen, wenn ich Lilo irgendwann im Straßengraben entdecken müsste. Oder das, was dann von ihr übriggeblieben ist.

Kalle wirkt depressiv. Kaum zu glauben, wenn man Tag für Tag miterlebt, wie die beiden Katzengeschwister sich um jeden Quatsch in die Wolle geraten. Ein gutes Dreivierteljahr sind sie jetzt alt. Schon fast ausgewachsen. Ziemlich heftig in der Katzenpubertät, wenn es sowas gibt. Es geht immer mal wieder was zu Bruch, wenn sie sich kabbeln. Mit Vorliebe zwischen Küchengeschirr. Kalles Großtat vor zwei Wochen: Mal eben im Streit um einen Weinkorken die gläserne Kanne der Kaffeemaschine runterschmeißen. Als ich endlich alle Scherben eingesammelt hatte, war ich bedient.

Jetzt scheint er seine Schwester schwer zu vermissen.

Appetitlos. Lustlos. Orientierungslos.

Gestern Abend nach dem Kirchenchor habe ich mir zum ersten Mal Sorgen gemacht. Ich bin beschwingt die hundert Meter von der Kirche zum Gemeindehaus gelaufen, um den Katzen vor meinem nächsten Termin beim Männergesangverein was zu fressen zu geben.

Da habe ich das zum ersten Mal wirklich realisiert.

Lilo ist nicht da.

Auf der Hauptstraße vor dem Pfarrgarten jede Menge Verkehr. Obwohl es schon Nacht wird.

Hoffentlich ist ihr nichts passiert.

Das beschwingte Gefühl hat mich für fünf Minuten richtig glücklich gemacht.

Für meine Verhältnisse jedenfalls.

Sofort verschwunden.

Grund war meine Sitznachbarin. Rosa Steincke. Sie singt im Alt. Sie ist seit einem Jahr im Chor. Auch noch nicht länger im Dorf.

Sie erobert Herzen im Flug. Meines auch.

Mitte dreißig, groß, schön, charmant. Für die dörfliche Situation ziemlich offenherzig gekleidet. In jeder Gesangspause hat sie sich zu mir gedreht und irgendwas erzählt. Die Inhalte waren nicht das Wichtige. Es ging wohl um ihre Arbeit am Gymnasium in Goslar, um die Last des täglichen Pendelns, was auch immer. Egal.

Sie hat mich mit ihrem Charme, ihrer Warmherzigkeit, ihrem bezaubernden Lächeln regelrecht eigewickelt.

Als ich später mitten in der Einzelprobe der Bassstimme zu Mozarts „Ave Maria“ ihr Knie an meinem gespürt habe, gingen dann doch meine inneren Warnleuchten an.

Ich bin hier nicht als Privatperson.

Das bin ich nirgendwo, solange ich in der Gemeinde präsent bin.

Ich muss eine gute Mischung aus Nähe und Distanz wahren, selbst wenn ich hingerissen bin von dieser Frau. Aus den Augenwinkeln konnte ich wahrnehmen, dass genau beobachtet wurde, was sich zwischen Rosa Steincke und mir tut. Von Männern genauso wie von Frauen.

Mit besonderer Intensität von Christa Senghaus, der Frau des Chorleiters. Sie wirkt sonst eher zurückgezogen. Verteilt für ihren Mann die Notenblätter an die einzelnen Stimmen im Chor. Sammelt nach der Probe die Mappen ein und hält sie in Ordnung. Sie redet so gut wie nie. Zumindest nicht öffentlich. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Als Chorleiter genauso wie als Schulleiter und als öffentliche Person im Dorf ist Klaus Senghaus eine dominierende, fast charismatische Figur.

Auch Klaus Senghaus hat meinen Flirt mit Rosa Steincke genau im Auge gehabt.

So sehr ich meinen Beruf als Dorfpastor liebe: Manchmal hasse ich diese Rolle. Zumindest die beständige öffentliche Aufmerksamkeit und soziale Kontrolle.

Die Sorge um Lilo hat meine Leichtherzigkeit sofort zunichte gemacht. Nachhaltig.

In der Nacht habe ich mal wieder nicht ins Bett gefunden. Einer meiner whiskyfreien Tage. „Frieden für die Leber“. Trotzdem. Ich bin in der Wohnung hin- und hergelaufen und habe mir über alles Mögliche Sorgen gemacht.

Besser als mit diesem Sorgenkarussell im Bett zu liegen. Im Liegen hört das nie auf. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen, bevor das Läutewerk an der Kirche gegen sechs Uhr wieder angesprungen ist.

An der Pfarrhaustür wird Sturm geläutet. Ich schalte den Wecker aus. Acht Uhr. Ich muss mich sowieso gleich fertigmachen für die Dienstbesprechung.

Ich guck kurz aus dem Fenster. Frau Weimer. Sie hat doch eigentlich einen Schlüssel fürs Pfarrhaus? Hat sie den zu Hause vergessen?

Ich zieh mir schnell was über. Als ich die Treppe runterkomme, klingelt es schon wieder. Frau Weimer steht in der offenen Pfarrhaustür und drückt den Klingelknopf. „Bitte entschuldigen Sie, Herr Pastor. Sie müssen sofort einen Krankenwagen holen.“

Ich bin erschrocken. „Was ist passiert?“

„Frau Freise. Ich bin eben in die Kirche gegangen, um die Stühle vom Chor aufzuräumen. Da lag sie. Unten an der Treppe. Konnte sich nicht rühren. Wahrscheinlich Beckenbruch. Und Arme anscheinend auch. Sie ist ansprechbar. Total unterkühlt. Haben Sie eine Decke?“

Ich renne die Treppe hoch. Werfe eine Decke runter. Frau Weimer nimmt sie und geht sofort in die Kirche zurück. Ich erreiche den Notruf. Krankenwagen ist unterwegs. Ich gehe auch in die Kirche.

Johanna Freise liegt leichenblass am Fuß der Treppe zur Empore. Frau Weimer hat ihr, so gut es geht, die Decke übergelegt. Ein Bild des Elends.

Frau Freise singt im Alt. Etwa fünfunddreißig. Arbeitet bei der Post in Salzgitter. Gute Stimme. Sehr kommunikativ. Sie lacht gern. Und ansteckend. Davon ist jetzt nichts mehr übriggeblieben. „Frau Freise, können Sie mich verstehen?“ Sie nickt schwach. „Krankenwagen ist unterwegs.“ Ich knie mich neben Sie. „Können Sie sprechen?“ Wieder das zaghafte Nicken. „Können Sie sagen, was passiert ist?“

Sie nuschelt stark. Spricht sehr leise. Ich gehe mit meinem Ohr möglichst nahe an ihren Mund. „Hatte meine Jacke vergessen. Musste nach der Probe noch mal zurück. Die Kirche war offen. Das nächste, was ich noch weiß, ist, dass ich hier aufgewacht bin. Ich muss ohnmächtig geworden sein.“

„Sie wissen nicht mehr, wieso Sie gestürzt sind? Vielleicht sind Sie gestolpert? Oder hat Sie jemand gestoßen?“ „Ich weiß nichts.“ Sie macht die Augen zu. Mag nicht mehr sprechen. Draußen dröhnt das Martinshorn heran. Frau Freise wird vorsichtig auf eine Bahre gehoben. Der Krankenwagen verschwindet mit Blaulicht in Richtung Salzgitter Lebenstedt.

Frau Weimer und ich sind bis zum Wagen mit rausgekommen. Wir haben Frau Freise verabschiedet und sind noch eine Weile stehen geblieben. Sprachlos.

Dienstbesprechung. Kaffeeduft. Frau Weimer hat mittlerweile Brötchen geholt und Kaffee gekocht. „Sie sind ein Engel.“ „Weiß ich. Was ist denn los, um Himmels willen?“

Frau Weimer berichtet in kurzen Zügen.

Alle reden durcheinander. Die Nachricht regt alle auf. Mich selbst eingeschlossen. „Wie kann denn sowas passieren?“ „Ist sie ausgerutscht?“ „Aber Frau Freise ist ein Sport-Ass.“ „Das kann trotzdem passieren. Vielleicht ist sie ja über einen Stuhl gestolpert?“ „Wir müssen darauf bestehen, dass nach dem Chor sofort die Stühle zurückgestellt werden.“ „Das müssen die Leute vom Chor aber selber machen. Ich geh so spät abends nicht mehr los.“ „Wie geht es Frau Freise denn?“ „Schwer verletzt. Sehr schwach. Unterkühlt. Aber am Leben.“

„Werden wir mit unserer Versicherung drangekriegt?“ Das ist Irmtraut Sassnitz, die Vorsitzende des Kirchengemeinderates. „Das wird sich finden!“ Elisabeth Bothe, unsere bald achtundsiebzigjährige Rechnungsführerin, will spürbar von dieser Frage jetzt nichts hören. „Erst mal geht es doch darum, dass Johanna wieder gesund wird.“

Langsam legt sich die hektische Stimmung. Klönen hilft. „Gibt es was Neues im ‚Brotladen‘?“ „Nein, nichts. Kein Gerücht. Gerüchteküche geschlossen. Gar nichts. Es waren auch nur zwei Damen aus dem Dorf zugegen. Gesprächsthema war Malle. Urlaubssehnsüchte. Im Dorf scheint ausnahmsweise mal Frieden zu herrschen. Ruhe und Frieden.“ „Warten wir’s ab.“

Frau Weimer ist skeptisch. Ich hoffe wirklich, dass sie diesmal nicht Recht behält. Obwohl ich das nach dem Treppensturz von Johanna Freise kaum noch glauben kann.

Ich kann ein paar ruhige Tage für die Seele so gut gebrauchen.

Ich bin nach Ostern nicht wieder zu Kräften gekommen. Vor allem nicht nach der dramatischen Rettungsaktion von Waldemar Bothe, dem Sohn unserer Rechnungsführerin, und seiner Geliebten.

Von meiner eigenen Rettung ganz zu schweigen. Die beiden letzten großen kirchlichen Feste, Weihnachten 1989 und Ostern vor sechs Wochen, habe ich beinahe mit dem Leben bezahlt.

Die Feste waren nicht der Grund. Aber ausgerechnet da spitzten sich die Ereignisse so zu, dass ich nur knapp mit dem Leben davongekommen bin.

Es reicht mir. Wirklich.

Ich kann meine Schulter und meine Beine wieder halbwegs gebrauchen. Die mussten unliebsame Bekanntschaft mit dem Kolben einer Schrotflinte machen. Die Schmerzen sind immer noch da.

Ich bin mit meinen Gedanken nicht so richtig bei der Sache. Ich höre mit halbem Ohr, wie Sabine Weimer vorschlägt, dass wir eine Postkarte gestalten und Frau Freise einen Gruß ins Krankenhaus schicken. Ich unterstütze den Plan. „Ich werde gleich nach dem Dienstfrühstück noch mal ins Krankenhaus fahren und nach ihr sehen.“

Das Gespräch geht weiter. Ich merke, dass ich nicht zuhören kann. Ich hänge meinen eigenen Gedanken nach.

Es war einfach zu viel los in letzter Zeit. Im Pfarramt geht das Leben gnadenlos über Krisen hinweg. Nach Ostern gleich zwei Konfirmationsgottesdienste in Groß Samtleben und einer in Klein Samtleben. Sehr festlich. Sehr schön. Ich habe keine Klagen gehört. Danach die Besuchsrunde in den Haushalten der frisch Konfirmierten. Ich musste jedes Mal mit viel Kommunikationsaufwand die angebotenen Schnäpse abwehren. „Aber Herr Pastor, an so einem Tag …“ Bis auf vier oder fünf Kurzbesuche, bei denen ich die überschwänglichen Gastgeber nicht überreden konnte, mir lieber einen Kaffee zu bereiten, und wo ich den Schnaps doch angenommen habe, bin ich ganz gut durchgekommen. Trotzdem war ich kreuzerledigt.

Am eigentlich freien Montag dann ein dringender Anruf aus dem Bestattungsinstitut. Dann ein hochzeitswilliges Paar, das sicherheitshalber nicht erst angerufen hat, sondern mit dem Heiratswunsch gleich in der Tür stand – „Die Schlosskirche ist doch der schönste Ort hier in der Gegend …“ Ich konnte das drängelnde Paar so mal eben dazu bewegen, einen Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren und erst einmal wieder abzuziehen.

„Wollen Sie noch eine Tasse, Herr Pastor?“ Ich realisiere kaum, dass ich mit der Frage gemeint bin. Frau Weimer sieht mich besorgt an und gießt mir die Tasse voll. „Gerne“, sage ich etwas verspätet. „Ich komme gleich wieder. Muss eben …“

Ich gehe auf die Toilette. Lasse mir Zeit. Die Kette der inneren Bilder braucht heute Morgen ihren Raum.

Am Abend dieses Montags kam Karl August vorbei, einer der Trebegänger, die im Salzgittergebiet unterwegs sind. Karl August kommt einmal im Jahr. Ich habe ihm die Hälfte vom Hühnerfrikassee warmgemacht, das mir Susanne Fischer – wie jeden Tag verlässlich – in die Garage gestellt hatte.

Susanne Fischer, Hausfrau aus Samtleben und Ende vierzig, hat mich von meinem ersten Tag im Dorf an in ihr Herz geschlossen. Ich wehre nicht mehr ab, dass sie mir jeden Mittag eine warme Mahlzeit in die Garage stellt. Ihr wiederkehrender Einspruch: „Aber Sie sind doch so allein, Herr Pastor.“ Schwer zu widerlegen. Mit Chili nachgewürzt und in der Bratpfanne warmgemacht schmeckt diese Liebesgabe sogar manchmal ganz gut. Ich komme wirklich nicht selbst zum Kochen.

Ich weiß, dass ich gerade den dienstlichen Teil des Dienstfrühstücks schwänze. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Eigentlich macht mir das doch Spaß.

Mir sitzt der Blues in den Knochen in diesen Tagen. Ich weiß nicht recht, wie ich da rauskomme.

Der freie Montag nach den gottesdienstlichen Großereignissen war jedenfalls futsch. Alles nicht weiter schlimm, überhaupt nicht. Aber in der Summe mit dem Ergebnis, dass ich mal wieder so gut wie keine Zeit für mich hatte. Ich wollte gern was lesen. Nur für mich. Ausdrücklich ohne Absicht, das Gelesene für die nächste Predigt oder den kommenden Seniorennachmittag zu verwenden. Victor Klemperers „Tagebücher 1933–1945“. Das Weihnachtsgeschenk meines Berliner Theologenfreundes Reinhard, liegt seitdem ungelesen auf meinem Schreibtisch. Im laufenden Betrieb komme ich einfach nicht dazu.

Und vielleicht ein bisschen Klavier spielen.

Pustekuchen.

Seitdem geht es ohne Pause weiter. Abgesehen von Hauptgottesdiensten, Seelsorgegesprächen, Konfirmandenunterricht und Kirchenvorstandssitzungen, dem Kirchenchor und dem Männergesangverein, dem „Kreis junger Mütter“ (die Damen sind mittlerweile an die Siebzig, aber seit der Schwangerschaft zusammengeblieben) und dem Seniorenkreis (hier sind die Damen und Herren teilweise jünger), immer wieder Bestattungen und Hochzeiten, von der ausufernden Verwaltung und den zahllosen zufälligen, aber immer irgendwie nötigen Gesprächen zwischen Tür und Angel ganz zu schweigen. Ich versuch so viel wie möglich zu delegieren. Will so oft wie möglich dabei sein, ohne zu leiten.

Es hilft nichts. Ich komme immer weniger durch. Mir wächst die Arbeit über den Kopf.

An manchen Abenden bin ich maximal erschöpft. Oder besser in den frühen Morgenstunden, wenn ich endlich die Schreibtischlampe ausmachen kann.

Ich betätige die Spülung und wasche mir gründlich die Finger. Wie lange habe ich eben unabgemeldet Pause gemacht? Zehn Minuten? Ich habe die Zeit verloren.

Wir brauchen eine grundlegende Gemeindereform. Das Konzept „Gemeinde als Ansammlung von Kleinstvereinen“ funktioniert nicht. Nicht mehr. Zumindest dann nicht, wenn immer die Erwartung mitschwingt, dass der Herr Pastor körperlich anwesend ist und am besten noch einen heiteren Text oder eine besinnliche Ansprache mitgebracht hat.

Als ob das alles nicht schon reichen würde: Die finanzielle Situation der Kirchengemeinde Samtleben ist katastrophal. Wir brauchen eine Lösung für die Finanzierung des frühneuzeitlichen Flügelaltars in der Schlosskirche, unbedingt. Unter marktwirtschaftlichen Bedingungen müssten wir sonst Konkurs anmelden. Nicht übertrieben.

Außerdem rückt das dreiwöchige Konfirmandenferienseminar in den Sommerferien näher. Anträge zur finanziellen Unterstützung bei der Stadt Salzgitter und beim Land Niedersachsen müssen gestellt werden. Die Preise in den Häusern im Ahrntal in Südtirol gehen jedes Jahr weiter nach oben, zumindest ein bisschen. Ich will einfach nicht zulassen, dass irgendwer von den Konfirmanden aus dem Grunde nicht mitfahren kann, weil kein Geld da ist.

Mir macht zu schaffen, dass die Geldfrage dermaßen oft alles andere überdeckt. Die inhaltliche Arbeit wird weniger wichtig genommen. Das erlebe ich als Kränkung. Die gemeinsame Vorbereitung mit den Teamern des Konfirmandenferienseminars zum Beispiel. Sie wird bis zum Beginn der Konfirmandenfreizeit selber immer intensiver. Wer nimmt das eigentlich wahr – außer den unmittelbar Betroffenen? Ich habe drei wunderbare Jugendliche aus dem vorletzten Konfirmandenkurs gewinnen können, als Mitarbeiter mit nach Südtirol zu fahren. Klar, das muss ich nicht allein machen. Mitarbeiterschulungen laufen gemeinsam mit zehn Gemeinden aus unserer Landeskirche, die jedes Jahr in den Sommerferien zusammen einen Sonderzug buchen und das Projekt „Konfirmandenferienseminar“ gemeinsam durchführen. Mitarbeiterschulungen dauern immer ganze Wochenenden im „Haus Hessenkopf“ bei Goslar im Harz. Da bin ich freitags und samstags mit dabei, muss aber zu den Gottesdiensten wieder in Groß Samtleben und Klein Samtleben hier vor Ort aufschlagen. Und die Predigten wollen auch irgendwann geschrieben sein.

Das ist das Zermürbende an diesem Berufsalltag im Pfarramt. Vor allem, wenn der Pastor wie in meinem Fall allein vor Ort ist. Es sind zu viele Arbeitsbereiche, zu viele Bälle in der Luft. Und so gut wie keiner nimmt wahr, dass außer dem Feld, in dem er selbst Ansprüche an den Herrn Pastor hat, zugleich viele weitere Felder zu beackern sind.

Als ich im Dienstzimmer zurück bin, scheinen mich die Damen nicht mal vermisst zu haben.

Ich reiß mich zusammen.

Wird schon. Muss ja. Irgendwas ist immer.

Die Sorge um Lilo geht über den Durst.

Trotzdem.

Ich bin nicht allein.

Ich habe meine drei Engel.

Elisabeth Bothe wird im Sommer schon achtundsiebzig Jahre. Sie ist immer noch rüstig, und ich hoffe von Herzen, dass sie uns noch lange erhalten bleibt.

Ohne meine drei Engel, ohne Marga Kleinschmidt und ohne Elisabeth Bothe, vor allem ohne die Raumpflegerin Sabine Weimer, der „Mutter vons Janze“, meinem Erzengel, könnte man sagen, wüsste ich nicht, wie ich hier weiter durchkommen soll.

2

Die Damen sind heftig im Gespräch. Ich halte mich zurück. Habe richtig Hunger. Frau Weimer hat von einem Verwandtschaftsbesuch in Brandenburg eine lufttrockene Salami mitgebracht. Eigene Herstellung auf dem Bauernhof. Unfassbar lecker.

Eigentlich wollten wir über die Gemeindefinanzen sprechen. Jetzt liegt was anderes vorn.

„Ich bin gestern Mittag endlich mal runtergegangen. Ich habe ein paar Worte Klartext geredet. Brennt mir schon länger auf der Seele. Ich habe schon seit Wochen keine ruhige Mittagspause mehr gehabt.“ Frau Kleinschmidt regt sich nicht oft auf.

Diesmal scheint es ernst.

Ich versuche, den Kontext zu erfassen.

Es geht um das alt gewordene Ehepaar, das in der Wohnung unter der der Kleinschmidts wohnt. Das Haus ist sehr hellhörig. „Als wir vor zwanzig Jahren eingezogen sind, war Herbert Mahnke siebzig und seine Frau Elsbeth fünfundsechzig. Damals hat er noch Taxi gefahren. Das kann er ja nicht mehr. Mit seinen neunzig Jahren. Das waren damals freundliche Nachbarn. Die haben sich nie beschwert, wenn unsere Kinder mal Remmidemmi gemacht haben. Wir haben ja auch darauf geachtet, dass sie in der Wohnung nicht Rollschuh laufen oder mit den Kitschekugeln spielen. Wenn wir uns im Dorf oder vor dem Haus zufällig getroffen haben, sind die Mahnkes stehen geblieben und haben eine Weile mit uns geklönt. Die beiden waren damals unzertrennlich. Manchmal hat Herbert Mahnke seine Elsbeth mit dem Taxi abgeholt. Dann hat sie sich richtig schön gemacht, ein buntes Kleid angezogen, und sich von ihm mit dem Taxi nach Braunschweig ins Restaurant kutschieren lassen. Nie nach Lebenstedt. Es sollte ja was Besonderes sein. Jetzt können sie nicht mehr raus. Sie hocken beide den ganzen Tag aufeinander. Ab und zu kommt mal jemand vom Pflegedienst. Sonst haben sie wohl keine Freunde mehr. Kinder haben sie auch keine. Das geht morgens schon los. Mit: ‚Du Taugenichts!‘, ‚Du Nichtsnutz‘, auch mal: ‚Du Arschloch!‘ Elsbeth kann richtig laut schreien. Ich komme normalerweise mittags nach Hause und will mich ein bisschen auf dem Sofa ausruhen. Keine Chance. Sie schreit, und er, also der Herbert Mahnke, sagt keinen Ton. Er haut mit beiden Händen auf den Tisch. Nicht mal eben, sondern stundenlang. Sie schreit, und er haut.

Gestern Mittag hat sie laut ‚Hilfe‘ geschrien.

Da bin ich runter und hab gesagt: ‚Frau Mahnke, wir sind Nachbarn. Wenn sie um Hilfe rufen, dann muss ich damit rechnen, dass sie in Not sind.‘ Sie stand ganz verschüchtert im Flur. Herbert Mahnke saß in der Küche vor seinem Küchentisch, auf dem er die ganze Zeit rumgehauen hat, und hat sich nicht gerührt. Da bin ich deutlich geworden. ‚Sie müssen mich mittags schlafen lassen. Wenn sie noch mal um Hilfe schreien, dann komm ich nicht mehr runter. Dann hol ich die Polizei!‘ Seitdem ist Ruhe. Aber ich habe das schon mal erlebt. Zwei Wochen war Ruhe, und dann ging es wieder von vorne los.“

Betroffenes Schweigen. Oft herrscht beim Dienstfrühstück leichtherzige Stimmung. Heute nicht.

„Herr Pastor, können Sie nicht mal bei den Leuten vorbeigehen?“ Ich überlege, wie ich darauf antworten kann. Natürlich kann ich mal beim Ehepaar Mahnke vorbeigehen. Ich kann allerdings nicht auf den Putz hauen. Ich kann mir erzählen lassen, was sie in ihrem Leben gemeinsam erlebt haben. Wo sie groß geworden sind. Wie es ihnen jetzt im Alter geht. Wenn sie das denn überhaupt erzählen wollen.

In diesem Konflikt ist allerdings Frau Kleinschmidt meine eigentliche Seelsorge-Aufgabe. Ich werde sie in ihrer Arbeitszeit im Pfarrbüro öfter mal drauf ansprechen. Werde versuchen, sie zu stützen, so gut ich das kann. Ein nicht lösbarer Alltagskonflikt. Alltäglich im eigenen Haus. Jede Mittagspause futsch. Das ist der Hammer.

Das alte Ehepaar ist eine Aufgabe für den sozialpsychiatrischen Dienst. Wenn es denn sowas hier auf den Dörfern gäbe.

„Ich kenne die Mahnkes mein ganzes Leben lang.“ Elisabeth Bothe schüttet sich noch etwas Kaffee nach. „Ich wollte bloß nichts mit denen zu tun haben. Dazu ist zu viel passiert.“ Sie sitzt eine Zeitlang nachdenklich. „Als es losging mit den Nazis, also, als die richtig an die Macht kamen, da war ich Anfang zwanzig. Herbert Mahnke war fünfzehn Jahre älter. Da war der bestimmt schon seit zehn Jahren mit dabei. Es gab auf den Dörfern in den zwanziger Jahren nicht so viele, die sich so richtig in der Partei organisiert haben. Herbert Mahnke lief seit Mitte der zwanziger Jahre in SA-Uniform rum, wenn Schützenfest war im Dorf oder Heldengedenktag. Die Elsbeth war gar nicht so. Als dann Ende der zwanziger Jahre und in den Dreißigern viele von den Männern im Dorf ihre Arbeit verloren haben, da hat Herbert Mahnke einen Ortsverband für die Partei aufgemacht und einige für die SA rekrutiert. Im Juni 1934, als sie den Röhm umgebracht haben, hat er sich eine Zeitlang bedeckt gehalten, aber dann ist er wieder in Montur aufgetreten und hat große Sprüche gemacht, wann immer eine Gelegenheit dazu war. In den Krieg wurde er ziemlich spät eingezogen, er war ja schon älter. Er hat an der Westfront gekämpft und kam nach einem Beinschuss ins Dorf zurück. Seitdem hinkt er ein wenig. Dann war er nach dem 8. Mai bei den ‚Werwölfen‘ in den Wäldern und hat noch ein paar Wochen Privatkrieg gegen die ‚Tommys‘ und die ‚Amis‘ geführt.“ Frau Bothe lehnt sich zurück. „Jedenfalls: Ich kann das nicht vergessen. Auch wenn Herbert Mahnke und seine Frau jetzt alt sind.“

Ich denke nach über das, was ich gerade erfahren habe. Wir haben im Dorf eine ganze Reihe Männer, die sich bis heute damit brüsten, bei den „Werwölfen“ noch weitergekämpft zu haben, nachdem das Nazireich offiziell längst kapituliert hatte. Otto Viersen zum Beispiel. Seit Januar zudem noch Vorsitzender bei den „Lustigen Jecken Groß Samtleben“.

„Warum kümmert sich denn von den alten PGs niemand um die Mahnkes?“ Ich suche den Blick von Frau Bothe. „Da müsste doch noch eine Verbindung lebendig sein. Jetzt könnte sich doch wirklich mal zeigen, ob die selbsternannten Helden unseres Dorfes nur Schnaps trinken und große Sprüche machen oder wirklich füreinander einstehen.“

„Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist.“ Frau Bothe zuckt mit den Schultern. „Ich habe mich da nicht drum gekümmert. Aber das ist schon seit Beginn der Entnazifizierung, also seit Ende 1945 so, dass die Mahnkes im Dorf mehr oder weniger isoliert sind.“

„Gut. Ich werde mit Otto Viersen ein ernstes Gespräch führen.“

Schweigen. Zu diesem Thema ist alles gesagt. Für den Moment zumindest. Frau Weimer gießt allen noch mal Kaffee nach. „Schlechte Stimmung heute?“

„Wir haben allen Grund zur Sorge.“ Frau Sassnitz kommt endlich doch noch auf das Thema Geld zu sprechen. „Wir haben ein monatlich wachsendes Defizit von jetzt 20.000 D-Mark. Das liegt im Wesentlichen an den Kosten für die Restauration des Flügelaltars. Wir haben immer noch keine Finanzierungszusage vom Land Niedersachsen. Gut, die Klosterkammer und die Stadt Salzgitter geben etwas dazu, in dem Umfang, in dem die Landeskirche Kosten übernimmt. Wenn das nicht wäre, würden die Schulden schon die Grenze zum sechsstelligen Bereich erreichen. Das kann nicht so weitergehen. Sie wollen doch auch mit den Konfirmanden im Sommer wegfahren, Herr Pastor. Dafür soll es Zuschüsse aus dem Gemeindehaushalt geben. Und die laufenden Kosten für all die Posten, die im Haushaltsplan vorgesehen sind, müssen erwirtschaftet werden. Entweder kürzen wir massiv in allen Arbeitsbereichen – und das bedeutet auch, dass Sie das dreiwöchige Konfirmandenferienseminar in diesem Jahr ausfallen lassen müssen …“

„Das können wir nicht machen …“

Frau Sassnitz wird heftig. „Können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Herr Pastor. Sie haben immer bloß im Blick, was Sie alles an tollen Arbeitsvorhaben durchführen wollen. Alles unendlich wichtig, keine Frage. Es geht nicht mehr so weiter! Unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten sind wir pleite. Wollen Sie Konkurs anmelden?“

Ich spüre plötzlich Druck in der Herzgegend. Das hatte ich in den letzten Tagen schon häufiger mal. Das liegt, glaube ich, nicht an der finanziellen Lage der Gemeinde. Die sieht schlimm aus. Das ist blöd, aber es erreicht mein Herz nicht. Was mir zu schaffen macht, ist die fehlende Wertschätzung meiner Kirchenvorstandsvorsitzenden für meine Arbeit. Und für die Arbeit, die von vielen anderen in der Gemeinde geleistet wird.

Kreise ich zu sehr um mich selbst?

Diese Engführung des Blickes auf die finanzielle Situation. Manchmal habe ich den Eindruck, dass alles andere mehr oder weniger egal wird.

Zum Glück scheint Frau Bothe ähnlich zu empfinden. „Ich meine, bevor wir eine Kürzungsdebatte führen, sollten wir überlegen, ob wir auf der Einnahmeseite etwas erreichen können.“ Sie blickt streng in die Runde. Streng und aufmunternd. „Oder?“

Frau Sassnitz zuckt mit den Schultern und lehnt sich verschnupft zurück. „Ich bin für jede gute Idee offen.“

„Na, dann wollen wir mal.“ Frau Kleinschmidt geht zum Schreibtisch rüber und bringt ein paar Bögen Papier mit. „Ich schlage vor, dass wir uns zehn Minuten Zeit nehmen. Jede schreibt ein paar Ideen auf, wie wir zu Geld kommen können. Okay?“

Wie gut, dass wir diese pragmatische Seele im Team haben. Frau Weimer gießt noch einmal Kaffee nach und reicht die Brötchen und den Wurstteller herum. Alle lehnen dankend ab. Ich bediene mich gern noch mal.

Der Druck auf dem Herzen ist immer noch da. Vielleicht hilft leckere Wurst ein bisschen. Ich kann am besten nachdenken, wenn ich was im Bauch habe.

Konzentrierte Stille. Außer dem Kratzen der Kugelschreiber und dem Rascheln des Papiers ist nichts zu hören.

Und außer meinen Kaugeräuschen natürlich.

Frau Kleinschmidt übernimmt die Initiative. „Also, was haben wir?“

„Wir könnten einen Bettelbrief an die Konfirmandeneltern schreiben, deren Kinder mit in die Freizeit fahren.“ Das kommt von Frau Sassnitz. „Und an die Kindergarteneltern.“

Ich will gleich Einspruch erheben. Ich habe einige Gespräche mit besorgten Eltern geführt, die ihre Kinder vom Konfirmandenferienseminar abmelden wollten, weil zu wenig Geld im Haus ist. Ich weiß, dass viele Familien sehr belastet sind. Die Bitte um eine Geldspende für den allgemeinen Haushalt der Gemeinde würden viele als Hohn empfinden. Zu Recht.

Frau Kleinschmidt sieht meine Ablehnung aus den Augenwinkeln. Bevor ich etwas sagen kann, stellt sie klar: „Wir diskutieren erst, wenn alle Vorschläge gesagt worden sind. Jetzt sammeln wir.“

„Wir müssen ein Projekt benennen, für das wir sammeln. Und ein Ziel. Hat es denn überhaupt Sinn, für den Altar zu sammeln? Das geht doch an den Leuten vorbei …“

Frau Sassnitz richtet sich auf und scharrt mit den Füßen. Bevor sie loslegen kann, hebt Frau Kleinschmidt beschwichtigend die Hand. „Wir diskutieren alles gleich in Ruhe!“

„Ich finde, Frau Weimer hat Recht. Wir müssen ein konkretes Projekt angeben und ein Ziel, das wir erreichen wollen.“ Das kommt von Frau Bothe. „Und wir brauchen einen Anreiz. Die Leute, die Geld geben, müssen etwas davon haben. Und es muss Spaß machen!“

Die Stimmung in der Runde wird lockerer. „Wir könnten Elisabeth Franken bitten, dass sie in ihrer Tischlerei ein schmuckes Holzportal gestaltet, in das die Namen der Spender eingemeißelt werden. Das hängen wir dann in der Kirche auf.“

Jetzt fließen die Ideen. Frau Kleinschmidt schreibt mit. „Ein Fest wäre toll.“

„Au ja, ein großes gemeinsames Fest im Pfarrgarten. Schließlich wird jetzt bald richtig Sommer. Wir leihen uns die Bänke vom Karnevalsfest. Die stehen im Schützenhaus rum und werden nicht gebraucht. Wir rufen dazu auf, dass jeder, der kommen will, etwas zu essen mitbringt.“

„Wir vervielfältigen Fotos vom Flügelaltar und schreiben Nummern drauf. Wir machen eine Tombola. Drei Zahlen gewinnen, der Hauptgewinn ist eine Kiste Wein. Nino hat in seiner Pizzeria ein paar leckere Sorten und kann den Wein spenden …“

„Wir können Nino bitten, einen kleinen Stand aufzubauen und Pizza zu verkaufen. Das Geld geht zur Hälfte in die Gemeindekasse …“

„Wir informieren die Braunschweiger Zeitung und die Salzgitter Zeitung, dass zu diesem Fest jeder eingeladen ist, der kommen will. Auch von außerhalb …“

„Wir bitten Hugo Kleinhans und Otto Viersen, dass der ‚Karnevalsverein‘ und die ‚Lustigen Jecken‘ eine Darbietung machen …“

„