Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der kleine Bernhard wächst kurz nach dem Krieg unter äußerst ärmlichen Verhältnissen im Arbeitermilieu von Kiel-Elmschenhagen in einer kommunistischen Familie auf. Sein Vater Anton Josef ist unbezahlter Journalist und Redakteur beim in Kiel ansässigen aber in ganz Schleswig-Holstein verbreiteten KPD-Propagandablatt Norddeutsches Echo, die Mutter aktive Kämpferin für die Gleichberechtigung von Frauen in einem der Partei nahen Frauenbündnis. Als Kommunisten ist die Familie in der Ära Adenauer nicht besonders gut angesehen und Bernhard und auch seine ein Jahr ältere Schwester Angelika müssen zahlreiche Ausgrenzungen und Anfeindungen in der Schule und auf der Straße über sich ergehen lassen. Doch damit nicht genug, geprägt durch ihre eigene traumatische Kindheit und Erziehung, können selbst die Eltern weder Liebe noch Verständnis für Bernhard und seine Schwester aufbringen. Als der Vater sich schließlich in immer drastischeren Gewaltexzessen an den beiden vergeht und sich der Schwester auch noch sexuell nähert, droht das Leben der Kinder in ein unsägliches Dunkel zu gleiten. Ein Buch des Überlebenskampfes und der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, aber auch ein Buch der Befreiung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„…Angst war es, Angst und Unsicherheit, was ich in allen jenen Stunden des gestörten Kinderglücks empfand: Angst vor Strafe, Angst vor dem eigenen Gewissen, Angst vor Regungen meiner Seele, die ich als verboten und verbrecherisch empfand“.

(Hermann Hesse)

Inhaltsverzeichnis

Ein kurzes Vorwort

Prolog

Der Ühm

Anton Josef Kriechel

Aus gutem Hause…

Vom Schlosser zum Geheimnisträger – Angehöriger eines K-Verbandes

Gotenhafen

Von der Nazivorzeigesiedlung zum Trümmerfeld - Elmschenhagen

Vom Verschwinden meines Vaters - Die Sperrzone G

Das Licht der Welt

Gewalt

Die gescheiterte Revolution

Frauen aller Länder, vereinigt Euch!

Die Scheidung

Alle Wege führen nach Flintbek…

Zu neuen Ufern

Verwendete Quellen

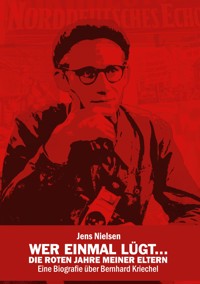

Abb. 1: Anton Josef Kriechel (1920–1977), Foto: privat

Ein kurzes Vorwort

Die Grundlage dieser Biografie entstand aus zahlreichen Gesprächen mit meinem Freund Bernhard Kriechel, die im Laufe der Jahrzehnte eher ungeplant und aus der Situation heraus zustande kamen. Erst spät erkannte ich die große Bedeutung der mir in diesen Gesprächen dargebrachten Informationen. Ergänzt und konkretisiert wurden die für mich kostbaren Inhalte unseres zwischenmenschlichen Austausches schließlich durch ein Interview, welches ich im Sommer 2023 mit ihm führte. Für das Interview hatte ich Bernhard im Vorfeld einen umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt, mit Fragen, die sich auf das Leben seiner Eltern, sowie auf seine Kindheit und Jugend im Arbeitermilieu der Nachkriegszeit von Kiel-Elmschenhagen bezogen. Die von ihm gemachten Angaben sind von mir durch Recherchen in unterschiedlichen Archiven und durch passende Literatur untermauert und bestätigt, oder aber kritisch hinterfragt und widerlegt worden.

Als Sohn des Kommunisten und Redakteurs des in Schleswig-Holstein weit verbreiteten KPD-Propagandablattes „Norddeutsches Echo“ Anton Josef Kriechel (1920–1977) und seiner ebenfalls als Kommunistin politisch aktiven Frau Erika Kriechel geborene Gropp (1921–2011), sah und sehe ich in Bernhard einen wichtigen Zeitzeugen, um noch nicht veröffentlichte Einblicke in die Zeit nach dem Krieg bis zum Verbot der KPD zu gewinnen, die sonst für immer verloren gegangen wären. Zugleich bietet seine Lebensgeschichte einen sehr bewegenden Zugang in das Drama einer durch die Kaiserzeit und durch den Nationalsozialismus beeinflussten Erziehung in einer Arbeiterfamilie, die man wohl in dieser Zeit als herkömmlich ansehen muss - auch wenn die Auswüchse dieser Erziehung als besonders dramatisch, ja fast pathologisch anzusehen sind. Ursprünglich als wissenschaftliche Studie angelegt, geriet das Folgende immer mehr zu einer sehr persönlichen Biografie, so wie sie hier vorliegt.

Jens Nielsen, im Sommer 2023

Prolog

Irgendwer hatte dem Jungen den Namen „Grimmig“ gegeben. Und diesen Namen behielt er, so oft, wie er mürrisch und wortkarg in seinen durch einen Gürtel gehaltenen, abgeschnittenen und viel zu großen Männerhosen und seinem abgetragenen Hemd durch die Gegend ging. Der Not gehorchend, trug er zudem „Leisetreter“, die weit verbreiteten Turnschuhe, welche weder besonders modern noch komfortabel, dafür aber billig waren. Und er konnte verdammt schnell in ihnen rennen. Und das musste er auch, um oftmals der Prügel zu entgehen, die andere ihm androhten. Die übergroßen Taschen der Hosen des Jungen waren vollgestopft mit allem, was einem als brauchbar erschien. Besonders oft fand sich dort Aludraht und auch andere in den Trümmern gefundene Schätze. Damit ließ sich beim Schrotthändler Geld verdienen. Eines Tages schnitt sein Vater ihm jedoch die Hosentaschen ab, damit er nichts mehr darin aufbewahren konnte. Ausgebeulte Hosentaschen gehörten sich eben nicht.

Manchmal sah man den Jungen auf dem Rasen vor dem Haus stehen. Er blickte dann über den schmalen Vorgarten, wie jemand, der sich einer kaum zu lösenden Aufgabe gegenübersieht. Kurze Zeit später sah man ihn dann tatsächlich, wie er auf allen Vieren kriechend im Vorgarten mit einer Nagelschere die Grashalme bis auf Streichholzlänge herunterschnitt. Oder man fand ihn im Winter bei Eiseskälte mit einem Eimer kaltem Wasser und einem Schwamm das Auto seines Vaters waschend – sogar am Heiligen Abend nach 16 Uhr.

Den Vater des Jungen selbst sah man nur gelegentlich und dann wieder wochenlang nicht. Langsam schritt er dann von der Haustür durch den schmalen Vorgarten, seinen Sohn bei der Arbeit genau im Blick behaltend. Auch schaute er dabei kurz auf die Straße und musterte die Vorübergehenden kritisch. Dann ging er wieder zurück. Manchmal beobachtete er seinen Sohn auch nur aus dem Fenster heraus, hinter dem Vorhang. Es gab auch noch ein zweites Kind: Die ältere Schwester des Jungen, die manchmal auf dem Schoß des Vaters sitzend, sich von diesem die Haare kämmen ließ. Dafür bekam sie Geld von ihm.

Der Vater war Kommunist, Journalist und Friedensaktivist in einer westdeutschen Großstadt. In den Augen derer, die Ende der 40-er/Anfang der 50-er Jahre nicht seine politische Meinung teilten, und das waren viele, galt er als Verfassungsfeind. Auch wenn er als Maschinenschlosser eigentlich vom Stempelgeld lebte, war er doch vielerorts in unterschiedliche Projekte eingebunden, in denen er seiner Unzufriedenheit mit dem Staat und der Gesellschaft und mit seinem Leben Ausdruck verleihen konnte. Doch galt er überall nur als kleines Licht.

Erst als er Ehemann und Vater wurde, konnte er endlich herrschen. Und er ließ jeden spüren, dass seine Wohnung sein Herrschaftsbereich war. Seine Frau und die Kinder waren seine Untertanen, an denen er seine Frustration und seine Unzufriedenheit ausließ.

Der Mann, die Frau und die beiden Kinder waren zunächst als mittellose Flüchtlinge im ersten Stock des Hauses untergekommen. Später bewohnten sie auch das untere Stockwerk. So kurz nach dem Krieg hatte kaum einer mehr wertvollen Besitz, geschweige denn Lebensmittel. Der Familie fehlten als Flüchtlinge aber ohnehin jegliche Tauschmittel. Eine bezahlte Beschäftigung zu finden, wäre möglich gewesen, da die Zahl der leistungsfähigen Männer durch Tod und Kriegsgefangenschaft in vielen Bereichen erheblich abgenommen hatte – doch das lag nicht im Interesse des Mannes.

Die Mutter des Jungen folgte ebenfalls den ideologischen Ideen des Kommunismus. Sie setzte sich in der Öffentlichkeit nicht nur für den Frieden, sondern auch für die Gleichberechtigung der Frau ein – auch wenn sie sich zuhause ihrem Manne unterordnete und sich bevormunden ließ. Der Vater schlug seine Kinder häufig. Man hörte ihre Schmerzensschreie, die herzerweichend durch die dünnen Wände bis hin zu den Nachbarhäusern drangen und über die Vorgärten herüberschallten. Aber keiner der Nachbarn rührte sich, geschweige denn bot seine Hilfe an. Die Zeiten waren eben hart. Trotzdem wurden die Kinder jetzt des Öfteren mit mitfühlenden Blicken bedacht, trieb der Alte es doch gar zu doll. Die Mutter schickte den Jungen manchmal zum Fischhändler, um nach Resten und Schlachtabfällen zu fragen, die umsonst abzugeben waren, oder der Vater schickte ihn mit einem Stapel alter Zeitungen los, um zu erfahren, was man dafür bekommen könnte. Der Junge schämte sich dafür.

In der Schule ärgerte man ihn oft, auf Grund seiner ärmlichen Klamotten und weil er so dünn war. Auch rief man ihm „Kommunist“ als Schimpfwort hinterher. Der Junge hatte von Kommunisten noch nichts gehört und verstand nicht, wofür man ihn verachtete. Er kannte keine Kommunisten - aber Komponisten, die kannte er, das konnte aber doch kein Schimpfwort sein.

Oft fühlte er sich einsam und alleingelassen in seiner Not. Das muss wohl so sein, wenn man groß wird, dachte er manchmal. Niemals hatte er erlebt, dass jemand von denen die älter waren als er, seine Ängste und Sorgen einem anderen mitgeteilt hätte. So spürte der Junge den Anspruch an sich, es genauso zu machen. Man kann nicht sagen, er wollte es allein schaffen. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig. Der Junge versuchte folgsam immer wieder zu tun, was von ihm erwartet wurde. Manchmal aber ging nichts mehr. Das Unsägliche war dann nicht mehr länger zu ertragen. So begann er immer mehr, sich herumzutreiben und kam nur noch selten nach Hause. Doch irgendwann würde er sich für einen Weg entscheiden müssen.

Der Junge war ich…

Der Ühm

Ich habe Anton Josef immer nur mit „Papa“ angesprochen. Noch heute erscheint es mir fremd, dass ich das Wort als Koseform für Vater für ihn genutzt habe. Seine Verwendung muss mir anerzogen worden sein, aus freiem Herzen hätte ich diese liebevolle Anrede bestimmt nicht für ihn gewählt. Als „Papa“ konnte ich mich auch nicht an ihn erinnern, wenn ich in den Jahren nach seinem Tod manchmal unfreiwillig an ihn dachte. Das Wort „Papa“ ist mir noch heute viel zu dicht und zu liebevoll für ihn. Es ist verbunden mit Resignation, mit Demütigung, mit Anklage und mit dem Heraufbeschwören von noch immer zu vergegenwärtigen körperlichen Schmerzen.

Mit diesem Begriff „Papa“ ist aber auch eine gemeinsame Lebensgeschichte verbunden, die ich nie ganz verarbeiten konnte. Mit der hier absichtlichen gelegentlichen Nennung seines Vornamens Anton Josef oder auch nur Anton hoffte ich, dass es mir gelingen würde, eine Distanz zu ihm zu schaffen, die es mir ermöglicht, neutraler auf das zu blicken, was mich durch ihn geprägt hat. Nur ist es eine Distanz, die es streng genommen nie wirklich gab. Immer wieder stelle ich fest, wie sehr mich die Ereignisse von damals noch immer emotional bewegen, obwohl sie schon fast ein Menschenleben zurück liegen. Noch immer überprüfe ich manchmal argwöhnisch, ob ich in meiner Persönlichkeit und in meinen Charaktereigenschaften etwas von meinem Vater wiederfinde, um mich dann erleichtert zurückzulehnen. Sein fast diabolisches Wesen hat in mir glücklicherweise keine Fortsetzung gefunden. Nur manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich laut werde, wenn ich wütend bin. So war auch mein Vater.

Die Anrede „Papa“ beschreibt in keiner Weise, wie ich meinen Vater als Kind und Jugendlicher wahrnahm. Es hätte sich passender angefühlt, ihn als „Herr Vater“ anzureden, so wie es im 18. und 19. Jahrhundert in privilegierten Haushalten in Mode war. Nicht jedoch wegen der Privilegiertheit, von der unsere Familie weit entfernt war, sondern eher, um seine autoritäre Fremdheit mir gegenüber aus der Sicht des kleinen Sohnes zum „übergroßen“ Vater besser herauszustellen. Er blieb mir Zeit seines Lebens fremd und war weit weg, außer wenn er mich schlug, dann war er mir auf erschreckende Weise sehr nahe. Die Erinnerung an meinen Vater, den ich körperlich so deutlich und nachhaltig zu spüren bekam, ist mir für mein ganzes Leben eingebläut worden.

Mein Vater Anton Josef Kriechel als Familienoberhaupt und als Ehemann wurde in seiner Abwesenheit von meiner Mutter, meiner Schwester und mir oft nur als „der Ühm“ bezeichnet. Das Wort stammte aus der kölnischen Heimat meines Vaters und bedeutete eigentlich „Onkel“, wir aber nutzten es in unserem individuellen Sprachgebrauch eher als Synonym für „der Alte“. Es war etwas sehr Erleichterndes und Befreiendes, wenn „der Ühm“ nicht im Haus war. Vermutlich drückt dieser für ihn gewählte Name unsere ganze Angst und Reserviertheit ihm gegenüber aus. Doch weder die Anrede „Papa“ noch die Bezeichnung „der Ühm“ konnten alle Facetten in der Persönlichkeit meines Vaters abdecken, lagen doch darunter irgendwo noch die Anteile von Anton Josef als Kind, als Maschinenschlosserlehrling, als Soldat, als Mann, als Kommunist, als…

Mir war es lange Zeit nicht wichtig, mehr von ihm zu entdecken und sein Leben mehr zu verstehen, damit es mir so vielleicht gelingen konnte, aufzudecken, was meinen Vater dazu brachte, so an uns zu handeln, wie er es getan hatte. Irgendwann aber, so mit Mitte 30, begann ich eine Psychoanalyse, gefolgt von weiteren Therapien. Mein Vater hat mir eine Menge beigebracht, nur waren das Dinge, auf die die meisten in ihrem Leben wohl gern verzichten würden.

Ich habe Anton Joseph nie ein ernstes tieferes Gefühl äußern sehen, außer seine Wut. Ich habe ihn nicht weinen und nicht lieben gesehen. Doch auch wenn ich ihn alles andere als beherrscht erlebte, sprach er nie über sich, über seine Stimmung und seine Probleme. Und ich? Ich hatte nicht alles unter Kontrolle. Ich hatte Gefühle, war mal einsam und mal stark. Ich hatte Probleme. Besonders gern wollte ich bei meiner Mutter auf den Schoß, mich anlehnen und schmusen. Das aber hat man mir verweigert. Sie nannten mich „Schmusbrezel“, ich weiß nicht warum sie das Wort „Brezel“ verwandten, und versuchten meinen Wunsch nach Nähe, Schmusen, Kuscheln und Streicheln ins Lächerliche zu ziehen. Unter diesen Voraussetzungen bin ich groß geworden.

Abb. 2: Kriechel-Pflaume, Bild von Jonathan Billinger, CC BY-SA 2.0, in s/w geändert

Anton Josef Kriechel

Der Familienname „Kriechel“ hat nichts mit dem Verb „kriechen“ zu tun, wie man fälschlicherweise annehmen könnte. So mancher, der im Laufe der Jahrhunderte Mitglieder der Familie in Misskredit bringen wollte, hat diese Wortassoziation verwendet, um den Träger demütigen zu können. Der Familienname hat aber einen durchaus ehrbaren Hintergrund. Er geht wohl auf die wilde Kriechen-Pflaume oder Pflaumenschlehe zurück, die vor allem zur Produktion von Speise- und Brennöl genutzt wurde und wird.

Der „kriachboum“, der „Kriechen- oder Kriechelbaum“ kann als Pflanze schon im Althochdeutschen bezeugt werden. Der 3-6 Meter hohe Baum stammt eigentlich aus dem Orient und wird oft auch als Haferpflaume bezeichnet. Es gibt viele Abarten, die auch als Strauch wachsen können. Die Pflanze ist sommergrün, ihre Zweige ein wenig dornig und jüngere Triebe filzig behaart. Das Blatt der „Kriechel-Pflaume“ ist elliptisch bis eiförmig, die Früchte rundlich, schwarzblau oder grünlich. Das Fruchtfleisch schmeckt süß, löst sich aber nur schwer vom Stein.

Ein in den alten Quellen genannter „Kriechel-Bauer“ wird demzufolge nichts anderes als ein Anbauer solcher Pflanzen gewesen sein. Die Pflaume wurde nicht nur zur Produktion von Speise- und Brennöl gebraucht, sie ist in kleinerem Umfang auch zur Herstellung von Schnaps und zum Gebrauch als Heilmittel in der Volksmedizin verwendet worden. Die Kriechel-Pflaume fand zudem als Unterlage für edle Pflaumensorten und als Heckenpflanze Verwendung. Es muss davon ausgegangen werden, dass meine Vorfahren „Kriechel-Bauern“ gewesen waren und ihr Wissen einer besonderen Frucht gewidmet haben. Diesen Gedanken empfinde ich als angenehm und er lässt mich meinen Nachnamen mit einem wohlwollenden Schmunzeln tragen.

Mein Vater Anton Josef Kriechel wurde am 12. August 1920 in Köln geboren. Seine Eltern waren der im Jahre 1901 geborene Maschinist Franz Kriechel und seine Ehefrau Katharina Elisabeth Emilia geborene Althem. Die Familie lebte im Kölner Stadtteil Kalk. Von Beginn der Industrialisierung im Jahre 1850 bis hin zur Eingemeindung in die Stadt Köln 1910 hatte sich das rechtsrheinische Kalk rasant zu einem aufstrebenden Industrieort entwickelt. Hier brachten die Arbeiter durch ihre Tätigkeit so namhafte Fabriken zum Blühen, wie die Röhrendampfkesselfabrik von Walther&Cie., das Kalker Werk von Klöckner Humboldt Deutz oder die Chemische Fabrik Kalk.

Abb. 3: Blick vom Nordwesten auf die „blühende“ Industriestadt Kalk im Jahre 1908, kurz vor der Eingemeindung in die Stadt Köln, Autor unbekannt

Die Hochzeit meiner Großeltern, Franz und Katharina Kriechel, hatte erst etwas über einem Monat vor der Geburt meines Vaters, am 1. Juli 1920, stattgefunden, was für das katholische Köln einen durchaus erwähnenswerten Umstand darstellte, zumal mein Großvater mit seinen 19 Jahren noch nicht volljährig war. Im mildesten Fall hatte es, wegen des offensichtlich außerehelich vollzogenen Geschlechtsverkehrs, Gerede gegeben, im schlimmsten Fall war eine gesellschaftliche Ächtung der Familie erfolgt. Darüber aber ist mir nichts bekannt. Mein Großvater fühlte sich als Arbeiter dem Sozialismus sehr verbunden, wobei nicht klar überliefert ist, ob seine politische Ausrichtung auch schon kommunistische oder eher sozialdemokratische Züge aufwies.

Der kleine Anton Josef wurde als Erstgeborener nach seinem gleichnamigen, aus Walporzheim im Kreis Ahrweiler im Regierungsbezirk Koblenz stammenden Großvater benannt. Blätterte man die Kirchenbücher des von Kalk aus etwa 60 km entfernten Ahrweiler über die Jahrhunderte zurück, würde man so manchen Anton Josef oder auch Anton Josephus Kriechel in den Tauf-, Trau- und Sterberegistern finden. Sowohl der Vor- als auch der Nachname waren um und in Ahrweiler weit verbreitet. Mein Ur-Großvater Anton Josef Kriechel, der 1858 in Walporzheim geboren wurde und seine 1859 in Köln geborene Ehefrau, Anna Katharina geborene Thiebes, waren vor langem als Tagelöhnerfamilie wegen der Arbeit nach Köln-Vingst gezogen. Hier wurde 1893 sowohl die Tochter Margareta Kriechel als auch 1901 ihr Sohn Franz geboren. Von weiteren Kindern weiß ich nichts. Es ist aber anzunehmen, dass das Ehepaar mehr als nur zwei Kinder hatte.

Auch wo in Kalk die Familie zum Zeitpunkt der Geburt meines Vaters genau wohnte, ist mir nicht bekannt geworden. Im Adressbuch von Köln aus dem Jahr 1920 werden sie noch nicht mit einer eigenen Adresse aufgeführt. Da mein Vater aber später in Kalk eingeschult wurde, haben sie sich zu dieser Zeit wohl auch dort schon aufgehalten. Vermutlich werden sie zunächst übergangsweise irgendwo mitgewohnt haben. Die Enge und Überfüllung der kleinen Räume in den Arbeiterwohnungen, die durch die vielfach mehrköpfigen Familien nicht unerheblich gewesen sein wird, ergaben oft desaströse Wohnverhältnisse. So entstand häufig schon auf Grund des Umstandes Streit, dass es einfach viel zu wenig Platz pro Person gab. Im Jahre 1925 wohnte die Familie Kriechel in der Mühlheimerstraße 202 in Köln-Kalk, doch auch hier waren die räumlichen Verhältnisse nicht viel besser.

Die viel gepriesenen „Goldenen Zwanziger Jahre“ waren bei der Geburt meines Vaters noch nicht im Entferntesten abzusehen und hatten als Zeit des kurzzeitigen Wirtschaftsaufschwungs ohnehin kaum Bedeutung für meine Großeltern, um für sich eine bessere wirtschaftliche Perspektive zu entwickeln. Sie waren arm und blieben es. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte der Vertrag von Versailles mit seinen als viel zu hart empfundenen Reparationen und Gebietsverlusten einen Großteil der deutschen Bevölkerung sehr erschüttert. Darüber hinaus waren die anhaltenden Versorgungsengpässe und die zunehmende Arbeitslosigkeit nach dem Krieg weiterhin existenziell sehr bedrohlich. Zahlreiche schwer traumatisierte und resignierte Soldaten strömten zudem aus der Kriegsgefangenschaft zurück nach Hause und mussten hier irgendwie versorgt werden. Die Vielzahl der durch den Krieg verkrüppelten Heimkehrer hatte dabei kaum andere Möglichkeiten, als sich mit Bettelei durchzuschlagen, wenn sie längerfristig arbeitsunfähig waren und keine unterstützenden Familienangehörigen hatten. Das stellte ein zusätzliches Problem dar, weil in der ausnahmslos armen Bevölkerung kaum mehr etwas abzugeben war. Die mit Kriegsbeginn ab 1914 immer weiter zugenommene Inflation und die damit einhergehende Geldentwertung erreichten erst 1923 ihren Höhepunkt.

Ähnlich wie bei meiner Mutter, weiß ich über die Kindheit meines Vaters so gut wie nichts. Es lag nicht in seinem Interesse, uns Kindern später davon zu erzählen. Bedeuteten solche Erzählungen für ihn doch eine ungewollte Nähe und das mögliche Zugeben von Unvollkommenheit und Schwäche. Daran sollten wir keinen Anteil haben und sollten nicht darüber informiert sein.

Viele Eltern dieser Zeit teilten sich nicht mit, sondern verschlossen ihre Gefühle tief in ihrem Innern. Mir ist trotzdem später einiges Allgemeines über die Zeit bekannt geworden, in der Anton Josef geboren wurde. So erfuhr ich zum Beispiel, dass mein Vater in eine Zeit der großen Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reich hineingeboren wurde, die mit ihren 14 Prozent in Europa einen Rekord erreicht hatte. Rachitis-Epidemien als Folge von grassierendem Vitaminmangel nach dem Krieg taten ein Übriges. Bis in sein Geburtsjahr 1920 wütete zudem die Spanische Grippe weltweit. Keine besonders guten Voraussetzungen für meinen Vater, um auf die Welt zu kommen. Doch damit nicht genug. Das politische Klima dieser Zeit war nach dem Krieg und seinen verheerenden Verlusten und dem Ende des Kaiserreiches durch Demagogen, geistige Brandstifter und Hassprediger geprägt. Putschversuche, wie der Kapp-Putsch 1920 und der Hitler-Ludendorff-Putsch von 1923, hinterließen auch außerhalb des Krieges Hunderte von Toten. Zwar war das Verhängnis eines zweiten Weltkriegs noch nicht in Sicht - zumal man das Trauma des ersten noch gar nicht bewältigen konnte - doch die Zeichen standen anhaltend auf Sturm.

Am 1. April des Jahres 1927, im Alter von sechs Jahren und auf dem Höhepunkt der „Goldenen Zwanziger“, wurde mein Vater in Köln-Kalk eingeschult. Allen Eltern von schulpflichtigen Kindern in Kalk war bei der Einschulung auferlegt worden, ihre Kinder die zugehörige Schule im jeweiligen Wohnbezirk besuchen zu lassen. Eine freie Schulwahl war nicht vorgesehen. Der Beginn des Schuljahres war lange Zeit weder im Kaiserreich noch in der Weimarer Republik einheitlich geregelt worden. Der 1. April als Schulaufnahmedatum war nicht nur in der Stadt Köln, sondern auch in vielen anderen Städten in dieser Zeit und noch lange danach durchaus üblich. Eine allgemeingültige Festlegung des Beginn eines Schuljahres ab dem 1. August erfolgte erst ab 1967, als selbst ich schon lange aus der Schule war.

Meine Großeltern waren bei der bevorstehenden Einschulung meines Vaters damals aufgefordert worden, statt eines in dieser Zeit ungebräuchlichen Ausweises, das übliche Hausstandsbuch zum Nachweis der Geburt des Kindes und den Impfschein bei der Aufnahme mitzubringen. Die sich im Wohnbezirk meiner Großeltern befindende Grundschule lag in der Vorsterstraße 56a in Kalk. Das Schulhaus war 1885/86 ursprünglich als Mädchenschule erbaut worden. Die ersten Schuljahre meines Vaters scheinen hier trotz aller Widrigkeiten nach dem Krieg und der wirtschaftlichen Not seiner Eltern gut verlaufen zu sein, hatte er doch in den ersten beiden Jahren nur „Einsen“ und „Zweien“ in der Benotung. Trotzdem besuchte mein Vater diese Schule auch nur diese zwei Jahre, bis zum Jahre 1929. Danach musste er auf die 1881 erbaute Schule in der Wipperfürther Straße 31 in Kalk wechseln, obwohl beide Schulen nur eine Strecke von 3 Minuten Fußweg auseinander lagen. Der Grund dafür ist mir unbekannt.

Ab 1931 besuchte der kleine Anton Josef die für ihn zuständige katholische Volksschule, die in der Lustheider Straße im Haus Nr. 5 im östlichen Teil der Stadt lag. Diese Schule war dem Stadtbezirk Vingst zugeordnet. Als kommunale Schule orientierten sich alle katholischen Volksschulen am katholischen Bekenntnis. Die christlichen Wertevorstellungen waren somit Grundlage der Erziehung. So ist es bis heute geblieben - auch wenn glücklicherweise die körperlichen Züchtigungen und andere schmerzvolle Demütigungen, die aber auch in jeder anderen Schulform bis 1973 erlaubt blieben, nicht mehr zum Erziehungsprogramm dazugehören. Über die frühen Glaubensvorstellungen meines Vaters weiß ich nichts. Ihm dürften aber die üblichen moralischen Wertevorstellung hinsichtlich der Heiligenverehrung, der Überordnung der Kirche über Politik und Gesellschaft, der Eucharistie und der Sexualität mit auf den Weg gegeben worden sein, um nur einige zu nennen. Das 1870 errichtete Schulgebäude in der Lustheider Straße wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört.

In der sechsten Klasse sticht eine „fünf“ im Fach Katechismus deutlich aus den ansonsten guten bis befriedigenden Noten meines Vaters an dieser Schule deutlich heraus. Wollte man hier die ersten Anzeichen zur späteren Veränderung seiner Sicht auf die Welt im Sinne des Kommunismus sehen, so wurde man im darauf folgendem Jahr eines Besseren belehrt, da er im sechsten Schuljahr in diesem Fach mit einer „Eins“ bewertet wurde. Die Gründe der einmalig schlechten Benotung liegen im Verborgenen.