14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

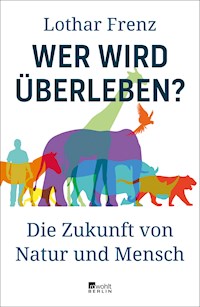

Longlist für den NDR Sachbuchpreis 2021 Wir stehen vor einem historischen Wendepunkt in unserem Verhältnis zur Natur: Mit der Coronapandemie sind zum ersten Mal die Auswirkungen der Arten- und Biodiversitätskrise für uns als Spezies Mensch größer als die globalen Folgen des Klimawandels. Lange schon haben Artenschutzexperten gewarnt, dass ein solches Virus durch den ausrottenden Handel mit Wildtieren entstehen wird. Haben wir diese Wucht, den kommenden Wandel noch im Griff? Lothar Frenz hat bei Expeditionen – etwa in den Regenwald Amazoniens, nach Indonesien und Afrika – viele Aspekte des Artensterbens und der Biodiversitätskrise erlebt. Eindrucksvoll zeigt er auf, wie vielschichtig die Probleme sind, die wir in den nächsten Jahren lösen müssen: Wie soll unsere Erde aussehen? Bietet sie genug Platz für die ständig wachsende Menschheit und alle anderen Lebewesen? Wer soll, wer darf mit uns hier leben – und wer nicht? Welchen Planeten wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Dieser durchaus moralischen Frage müssen wir uns stellen. Ökologie aber kennt keine Moral, sagt Frenz, nur Folgen – und die betreffen das gesamte Ökosystem der Erde. Wir müssen also Kriterien entwickeln, um die Überlebensfrage zu entscheiden, die auch längst an uns gestellt ist. Wir brauchen ein neues Selbstbild, damit der Lebensraum Erde für uns Menschen weiterhin eine gute Zukunft bietet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Lothar Frenz

Wer wird überleben?

Die Zukunft von Natur und Mensch

Über dieses Buch

Wir stehen vor einem historischen Wendepunkt in unserem Verhältnis zur Natur: Mit der Coronapandemie sind zum ersten Mal die Auswirkungen der Arten- und Biodiversitätskrise für uns als Spezies Mensch größer als die globalen Folgen des Klimawandels. Lange schon haben Artenschutzexperten gewarnt, dass ein solches Virus durch den ausrottenden Handel mit Wildtieren entstehen wird. Haben wir diese Wucht, den kommenden Wandel noch im Griff?

Lothar Frenz hat bei Expeditionen – etwa in den Regenwald Amazoniens, nach Indonesien und Afrika – viele Aspekte des Artensterbens und der Biodiversitätskrise erlebt. Eindrucksvoll zeigt er auf, wie vielschichtig die Probleme sind, die wir in den nächsten Jahren lösen müssen: Wie soll unsere Erde aussehen? Bietet sie genug Platz für die ständig wachsende Menschheit und alle anderen Lebewesen? Wer soll, wer darf mit uns hier leben – und wer nicht? Welchen Planeten wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Dieser durchaus moralischen Frage müssen wir uns stellen. Ökologie aber kennt keine Moral, sagt Frenz, nur Folgen – und die betreffen das gesamte Ökosystem der Erde. Wir müssen also Kriterien entwickeln, um die Überlebensfrage zu entscheiden, die auch längst an uns gestellt ist. Wir brauchen ein neues Selbstbild, damit der Lebensraum Erde für uns Menschen weiterhin eine gute Zukunft bietet.

Vita

Lothar Frenz, geboren 1964, ist als Biologe und Journalist für GEO und Naturdokumentationen häufig auf den Spuren der Artenvielfalt. So führten ihn Expeditionen nach Amazonien und Neuguinea, nach Tasmanien, Uganda oder in die Mongolei. Er veröffentlichte u. a. «Riesenkraken und Tigerwölfe. Auf den Spuren der Kryptozoologie» (2000), «Das Naturbuch für Neugierige» (2010, gemeinsam mit Loki Schmidt) und «Lonesome George oder Das Verschwinden der Arten» (2012), das von der Deutschen Umweltstiftung als «Umweltbuch des Jahres» ausgezeichnet wurde. Seit 2019 ist Frenz Botschafter der Loki Schmidt Stiftung.

Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert?

Warum? Stichworte genügen.

Max Frisch, Fragebogen

Prolog: Beziehungsfragen

Mit der Coronapandemie haben erstmals die Auswirkungen der Artenkrise für uns als Spezies Mensch die Folgen der Klimakrise überholt. Die Pandemie stellt unser aller Leben auf den Kopf – weltweit. Dabei kam sie nicht unvorhergesehen. Artenschützer und Seuchenmediziner hatten schon lange gewarnt, dass aus dem Umfeld der Wildtiermärkte Südostasiens wieder einmal ein Virus von einer Tierart auf eine andere überspringen und uns Menschen gefährlich werden könnte, wie es bereits zu Beginn des Jahrtausends mit dem ersten Sars-Coronavirus geschehen war.[1] Es war einfach eine Frage der Statistik, wann sich Ähnliches wiederholen würde. Diese Ursache der Pandemie ist während ihres Verlaufs mit so vielen Toten und wirtschaftlichen Verwerfungen weltweit mehr und mehr aus dem Blickfeld geraten. Corona zeigt, wie fragil unsere Welt ist, von der wir glaubten, wir hätten sie gezähmt. Die Krise sollte uns aber auch bewusst machen, dass wir sie selbst geschaffen haben – ähnlich wie den Klimawandel.

Hinter beidem steckt das gleiche Problem: Wir haben in unserem Handeln die Natur und ihre Prozesse nicht im Blick. Wir prägen die Erde mittlerweile so sehr, dass Wissenschaftler ein neues, nach uns selbst benanntes Erdzeitalter ausgerufen haben: das Anthropozän. Wir haben unseren Planeten in seinen Basisstrukturen bereits so tiefgreifend verändert, dass unsere Spuren in der Erdgeschichte dauerhaft sein werden. Nach Ansicht des Stockholm Resilience Centre, das sich Fragen der Nachhaltigkeit widmet, haben wir dabei längst ökologische Belastungsgrenzen überschritten. Der Verlust an Biodiversität durch das Artensterben gehört dazu. Damit stehen die Grundlagen unserer eigenen Existenz auf dem Spiel – wie uns das Beispiel Corona vorführt: Durch den internationalen, ausbeutenden Wildtierhandel werden nicht nur viele Spezies in die Ausrottung gedrängt, unsere eigene Art wird durch nie dagewesene Infektionskrankheiten ebenso bedroht. Auch uns ist die Überlebensfrage gestellt. Haben wir diese Wucht, den kommenden Wandel wirklich noch im Griff?

Wir stehen also vor einem historischen Wendepunkt in unserem Verhältnis zur Natur, der Beziehung zu unseren Mitbewohnern, den anderen Spezies. Und das steht im Mittelpunkt dieses Buches. Man könnte es daher auch ein Buch über Beziehungsfragen nennen. Immer wieder werde ich in diesem Sinne einen weiten Bogen spannen, oft ausgehend von eigenen Erlebnissen, manchmal mit überraschenden Abzweigungen und Richtungswechseln. Denn wie oft sind uns die komplexen Folgen unseres Tuns nicht bewusst? Wie oft wissen wir viel zu wenig, wie die Natur funktioniert, wie ihre Abläufe sind? Dafür kann man ein Gefühl entwickeln, das heutzutage dringend nötig ist. Ich möchte Sie daher auf eine Gedankenreise mitnehmen: zu Abenteuern in der Wildnis, Ausflügen in die Genlabore der Zukunft, erfolgreichen Rettungsaktionen aus schier ausweglosen Situationen – und zu einer Vielzahl existenzieller Fragen. Denn es geht um Grundsätzliches, wollen wir die Überlebensfrage für uns entscheiden. Das Funktionieren der Erde, wie wir sie kennen und zum Überleben benötigen, ist mehr als je zuvor zu einer Sache menschlicher Wahl geworden. Wir brauchen daher ein neues Selbstbild für unsere Spezies, damit der Lebensraum Erde für uns Menschen auch im Anthropozän weiterhin eine gute Zukunft bietet.

Lassen Sie uns das Buch doch gleich mit einer wesentlichen ersten Entscheidung beginnen!

Zur Ouvertüre ein Überlebensspiel

Und das geht so:

Angenommen, es gäbe nur noch ein einziges Paar Blauwale auf der Erde. Um ihre Art zu retten, müsste ein Paar Menschen sterben. Opfern Sie die Menschen oder die Wale?

Drei Sätze nur. Und schon stecken Sie im moralischen Schlamassel, in einem zutiefst existenzialistischen Endspiel. Diese Ouvertüre klingt nach antiker Tragödie oder Shakespeare’schem Drama: Geht es doch um Sein oder Nichtsein, um Leben oder Tod zweier zugegebenermaßen ausgesprochen ungleicher Paare. Die Alternative lautet also einzig Entweder – Oder. Es gibt keine andere Möglichkeit, keinen Kompromiss, kein Dazwischen. Und dennoch stehen Sie dazwischen. Denn Sie allein entscheiden, welches der Paare eine Zukunft haben darf, Sie allein haben die Macht, Sie allein tragen die Verantwortung. Ein Paar oder eine ganze Art wird sterben – aufgrund Ihrer Entscheidung. Wem erlauben Sie das Überleben? Spüren Sie bereits die Last der Verantwortung? Die kommende Schuld wegen des von Ihnen zu treffenden Urteils? Das Verflixte ist: Sie können nichts dafür, vor diese Wahl gestellt zu sein. Diese Aufgabe ist Ihnen zugeteilt, Sie können ihr nicht entrinnen. Also: Wie entscheiden Sie?

Keine Sorge, bei diesem Auftakt handelt es sich um ein reines Gedankenspiel. Es ist eine Inszenierung, ähnlich wie sie die altgriechischen Dichter Sophokles, Aischylos und Euripides auf die Bühne brachten. Deren handelnde Personen – Ödipus und Antigone, Iphigenie und Elektra – geraten in ausweglose Situationen, in denen sie schuldlos schuldig werden oder sich selbstüberschätzend mit den Alleskönnern messen, den Göttern. Krachend scheitern sie in der Katastrophe. So ähnlich machte es auch William Shakespeare mit seinen Figuren: Ob Macbeth, ob König Lear, Hamlet oder Othello, Romeo und Julia – all seine Geschöpfe verstricken sich in zutiefst menschliche Abgründe von Herrschaft und Macht, Liebe, Rache und Verrat. Sosehr sie versuchen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen: Sie wissen nicht alles, was um sie herum geschieht; sie wissen nicht genug, um richtig entscheiden zu können. So gerät ihr Kosmos aus den Fugen – bis hin zum schlimmstmöglichen Ausgang. Johlend vor Vergnügen, seufzend vor Erschütterung, schaut das Publikum – also wir – dem Spektakel mit behaglichem Grusel zu: Weil wir so gerne der Apokalypse frönen, das verzweifelte Spiel von Aufstieg und Untergang genießen und wie die Welt vor unseren Augen in Stücke geht – wohlgemerkt, nur auf der Bühne. Die gespielte Tragödie, so hofften die Dichter, möge zum läuternden Sinneswandel führen, zur Katharsis.

In Herman Melvilles «Moby Dick» sind die Geschicke von Kapitän Ahab und dem Wal untrennbar verbunden – wie unser Verhältnis zur Natur.

Zu Zeiten der alten Dramatiker standen die großen Wale unserer Ausgangsfrage noch nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Erst Herman Melville brachte das Schicksal der Meeressäuger Mitte des 19. Jahrhunderts in die Welt der Literatur. Kapitän Ahabs Feldzug gegen den weißen Wal Moby Dick ist ein Kampf des Menschen gegen die Natur, gegen deren Widrigkeiten, die der rachsüchtige Schiffsführer bezwingen will. Auch Melville erzählt eine Geschichte des Untergangs. Am Ende zieht der von Ahabs Harpune getroffene Wal – ob er stirbt oder überlebt, bleibt offen – nicht nur den Kapitän in die Tiefe, er versenkt auch den Walfänger Peqoud mit der gesamten Besatzung im Ozean. Nur Matrose Ismael klammert sich an einen treibenden Sarg, und als einziger Überlebender der Mannschaft erzählt er uns die Geschichte vom abenteuerlichen Beginn der Globalisierung und der Industriellen Revolution,[1] als Männer aus aller Herren Länder gemeinsam um die Welt segeln, um auf der Suche nach neuen Walfanggründen die letzten Winkel der Ozeane zu erkunden. Denn die gewaltigen Leviathane sind damals begehrt: Ihr Öl erhellt zunächst in «Tranfunzeln» dunkle Wohnstuben. Später wird es als erster in großen Mengen verfügbarer Brennstoff in den Straßenlaternen der wachsenden Städte abgefackelt. Walfette sind Grundlage für Seife, Margarine und Nitroglyzerin; sie schmieren bald die vielen neuen Maschinen, die den Menschen die Arbeit erleichtern, und beschleunigen die technische Entwicklung. Ihr Tran wird unverzichtbar, sodass die erste weltumspannende Industrie auf den Meeren mit schwimmenden Fabriken entsteht. Auf jedem der großen Schiffe können täglich gleich mehrere der riesigen Wale zerlegt werden. Wer weiß, wo wir heute mit unserer Zivilisation stünden, hätte damals nicht das Öl so vieler Wale unseren Fortschritt befeuert und buchstäblich geschmiert. Als Folge des weltumspannenden Schlachtens stehen die großen Meeressäuger Mitte des 20. Jahrhunderts kurz vor dem endgültigen Aus.

Das also ist der reale Hintergrund für unser Gedankenspiel. Jetzt geht es los. Nur sind Sie kein Voyeur im Theater mehr, sondern Akteur. Nun müssen Sie entscheiden. Wen lassen Sie leben: ein Paar Menschen oder das letzte Paar Blauwale? Allerdings geraten Sie in eine missliche Situation voller Fragen, sollten Sie sich für das Überleben der Wale entscheiden. Denn welches Paar Menschen wählen Sie dann? Losen Sie? Oder nehmen Sie Unbekannte aus entlegenen Weltgegenden, damit Sie das Leid der Todgeweihten und deren trauernde Hinterbliebene nicht miterleben müssen? Suchen Sie nach Freiwilligen? Entscheiden Sie sich für jemanden, der sowieso am Ende seines Lebens steht? Mit etwas Glück entdecken Sie ein altes Paar wie Philemon und Baucis und erfüllen deren Herzenswunsch, gemeinsam zu sterben, und retten die Tiere und damit deren Art. Oder opfern Sie sich selbst, um andere zu verschonen? Nur, wen nehmen Sie dann mit sich? Sie machen es sich einfacher, wenn Sie die Wale sterben lassen.

Die Bühne, auf der dieses Endspiel aufgeführt wurde, war unser Wohnzimmer. Acht oder neun Jahre alt muss ich gewesen sein, als ich mit meinem Vater über das Schicksal der beiden ungleichen Paare stritt. Wie wir auf diese hypothetische und doch sehr konkrete Fragestellung kamen, weiß ich nicht mehr. Um die Folgen einer solchen Entscheidung ging es bei uns nicht, denn wir diskutierten grundsätzlich über die Ausgangsfrage. Für mich war die Sache eindeutig. Natürlich stimmte ich für das vermutlich größte Tier, das jemals auf der Erde lebte. Mit bis zu dreiunddreißig Metern Länge kann ein Blauwal viel größer werden als alle bislang gefundenen Dinosaurier. Damals wusste ich noch nichts von Carl von Linné, der das biologische Ordnungssystem der Arten ersonnen und vielen Organismen einen wissenschaftlichen Namen gegeben hat – und der wohl mit speziellem Humor gesegnet war: «Mäuschen-Wal», Balaenoptera musculus,hat er den Blauwal getauft, dessen gewaltige Dimensionen mich als Junge so beeindruckten. Ein ungeheures Tier mit einer Zunge groß wie ein Elefant, mit einem Herz von den Ausmaßen eines VW-Käfers und einem Gewicht, das zweitausendfünfhundert Menschen entsprechen kann, ein solches Tier durfte doch nicht verschwinden! Das mussten wir doch retten!

Die Position meines Vaters war ebenfalls eindeutig: Niemals dürfe ein Mensch für ein Tier geopfert werden, hielt er mir entgegen. Auf gar keinen Fall, da ließ er keines meiner Argumente gelten. Mein Vater stufte nicht nur unsere eigene Art, den Homo sapiens, als höherwertig ein. Sondern jeder einzelne von uns «verständigen Menschen» – noch so ein Name, den Linné sich ausgedacht hatte – war mehr «wert» als eine ganze andere Spezies, mochte sie auch noch so einzigartig, gewaltig und erstaunlich sein. Als Kind leuchtete mir das nicht ein. Haben die anderen nicht auch ein Existenzrecht? Oder weshalb ist deren Sein weniger wert? Außerdem waren wir doch so viele, da würden zwei weniger nichts ausmachen. Damals, das war Anfang der 1970er Jahre, zählten wir schließlich schon knapp vier Milliarden Menschen.[2]

Unsere Vater-Sohn-Diskussion führte zu keiner Lösung, und es gab keinen «Gewinner», der am Ende recht hatte. Ich denke oft an unseren Disput im Wohnzimmer, weil er so ernsthaft und grundsätzlich war und bis heute voller Anregungen steckt. Neben dem Abwägen, das Moral, aber auch Nützlichkeitsdenken umfasst, beinhaltet der Begriff des «Opferns» eine religiöse Dimension, eine kultische Handlung, die nicht nur archaisch, sondern auch biblisch ist: Ein Vater opfert seinen Sohn, das gehört zum Wesenskern des christlichen Glaubens. Opfern kann ebenso bedeuten, sein eigenes Leben für etwas oder für jemanden hinzugeben; oder sich für etwas oder jemanden ganz und gar einzusetzen.

Wie sagte mein Vater – und betonte damit ausdrücklich einen Unterschied zwischen «die» und «wir»: Für Tiere dürfe nie ein Mensch geopfert werden. Und doch opfern sich Menschen im Einsatz für Tiere und Natur. Indem sie ihr Leben dem Erhalt einzelner Arten widmen. Oder weil sie wirklich ihr Leben hingeben wie jene Ranger, die beim Schutz von Gorillas, Elefanten oder Nashörnern im Kampf gegen Wilderer sterben. Einige von uns handeln nicht nur intraspezifisch innerhalb unserer Art – mitmenschlich also –, sondern ebenso interspezifisch und haben die anderen Spezies im Blick. Wieso tun sie das?

Für mich als Kind ging es damals auch um das Abtragen einer Schuld: Denn schließlich waren die großen Wale durch uns Menschen, durch rücksichtslose Jagd, in diese Lage gekommen. Zu den Hochzeiten des globalen Walfangs wurden im Jahr fast dreißigtausend Blauwale getötet[3] – und das waren nur die in antarktischen Gewässern erlegten Tiere. Von vielleicht dreihunderttausend Blauwalen zu Beginn des industriellen Schlachtens im 19. Jahrhundert waren Mitte der 1960er Jahre bestenfalls noch fünftausend übrig, und die lebten weit verstreut in den Weltmeeren. Die größten Tiere der Erde waren kurz vorm Verschwinden. Hatten wir da nicht etwas gutzumachen?

Hinter der Inbrunst und der Radikalität des Jungen, der ich war, steckte in der Diskussion mit meinem Vater ein klassischer Generationenstreit. Denn schon damals sah ich, was mir die Generationen vorher genommen hatten: So viele aufregende Tiere, die ich nicht mehr erleben konnte – den heimischen Auerochsen etwa oder die Quaggas, jene nur zur Hälfte gestreiften Zebras, den seltsamen australischen Beutelwolf, die riesigen Schwärme der Wandertauben, die über Stunden die Sonne verfinsterten! Sie alle waren weg – wegen der Menschen der vorigen Generationen. Und so steckte in meinem rigorosen Plädoyer für das letzte Paar Blauwale der gesunde Egoismus eines Jungen, der den Älteren entgegenhält: Lasst mir noch etwas übrig! Es wird eine Zukunft geben, die ihr nicht mehr erlebt! Wieso wollt ihr mir eine so viel ärmere Welt hinterlassen?

Die Frage des Überlebens anderer Arten, wer mit uns auf der Erde sein soll oder sein darf, hat mich seither nicht mehr losgelassen. Heute, als ausgewachsener Biologe, ist unsere fiktive Ausgangsfrage allerdings allein schon aus rein biologischen Gründen keine ernstzunehmende Alternative für mich: Blauwalkühe gebären nach elf, zwölf Monaten alle zwei, drei Jahre ein «Kälbchen», von denen manche bei der Geburt mit bis zu acht Meter Länge anderthalbmal so lang sind wie eine Mercedes-Limousine und mit zweieinhalb Tonnen Gewicht so schwer wie ein großer Elefantenbulle. Frühestens mit elf Jahren ist dieses Riesenbaby so weit, dass es selbst für Nachwuchs sorgen kann. Das bedeutet im Klartext: Blauwale vermehren sich viel zu langsam, dass aus nur zwei Tieren noch einmal eine Population entstehen kann. Zudem wären diese Blauwale alle engstens miteinander verwandt und ingezüchtet.[4] In fortpflanzungsbiologischer und genetischer Hinsicht könnte aus einem einzigen Paar Blauwale nie wieder eine Population werden.

Und doch steckt in der Geschichte der Blauwale mittlerweile eine Hoffnung. Noch immer stehen sie auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN), aber es sind deutlich mehr als damals, als mein Vater und ich im Wohnzimmer diskutierten. Zwischen zehn- und fünfundzwanzigtausend Blauwale schwimmen wieder durch die Weltmeere. Wie sie gerettet wurden? Dank einer einzigen Entscheidung, für die noch nicht einmal ein Mensch geopfert werden musste: 1966 haben wir beschlossen, die Jagd auf Blauwale einzustellen. Und so haben sie sich wieder vermehrt. Es geht also.

Wir verständigen Menschen haben noch andere «Entscheidungen» getroffen, die zu Populationswachstum führten: Wir selber werden ebenfalls immer mehr. Unsere Zahl hat sich seit Anfang der 1970er Jahre fast verdoppelt – von knapp vier auf 7,7 Milliarden. Nach Voraussagen der Vereinten Nationen wird im Jahr 2050 unsere Bevölkerung mit großer Wahrscheinlichkeit auf knapp zehn Milliarden angewachsen sein, bis zum Jahr 2100 auf elf Milliarden. Besonders rasant werden wir Menschen uns in Afrika vermehren: Von heute knapp 1,3 Milliarden wird sich die Bevölkerung dort auf rund 2,5 Milliarden im Jahr 2050 nahezu verdoppeln, bis 2100 beinahe verdreifachen auf rund 4,3 Milliarden.[5] Wo wird da noch Platz für wilde Tiere sein?

Und längst ist noch mehr «entschieden»: Nicht mehr Naturlandschaften wie die Serengeti besitzen die größte Dichte an Huftieren in der Welt, sondern Landkreise wie im niedersächsischen Vechta, die fast zwanzigmal so viele Großtiere pro Flächeneinheit beherbergen wie die berühmte afrikanische Wildnis.[6] Nur sieht man die großen «Herden» deutscher Tiere kaum: Meist bestehen sie aus Schweinen und Rindern, die ihr Dasein in Ställen fristen, wo sie wegen ihres Fleisches gemästet, wegen ihrer Milch angezapft werden. Sie bringen aber pro Flächeneinheit etwa viermal so viel Gewicht auf die Waage wie die Gnus, Zebras, Elefanten und Giraffen der Savanne. Damit verändern wir nicht nur die Artenstruktur der Erde, sondern auch ganze Landschaften und Ökosysteme. Aus einer Welt der Wildtiere ist eine der Haustiere geworden: Im Jahr 2000 wogen sämtliche domestizierten Landsäugetiere auf der Erde zusammen vierundzwanzigmal so viel wie alle wildlebenden Tiere.[7] Deren Zahl ist um zwei Drittel geschrumpft, seit ich zu Beginn der siebziger Jahre mit meinem Vater das Überleben der Blauwale diskutierte. (Dabei waren die Populationen wilder Tiere in weiten Teilen der Welt schon damals stark dezimiert.) So hoffnungsfroh die zunehmende Zahl an Blauwalen also stimmen mag, für sich allein betrachtet täuscht sie eine Entwicklung vor, die nicht existiert. Die Zahl der Arten, die neben dem Blauwal auf der Roten Liste der IUCN stehen, wächst ständig: Im Juli 2020 sind es über zweiunddreißigtausend Tier- und Pflanzenarten:[8] Jede vierte Säugetierart, jeder achte Vogel, jedes dritte Amphib auf dieser Liste ist vom Aussterben bedroht, insgesamt mehr als ein Viertel der untersuchten Arten. Die tatsächliche Zahl liegt wohl deutlich höher. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahrzehnten weiter zunehmen: Bis 2050 könnten vierzig Prozent aller Arten ausgerottet sein.[9]

Die Menschheit habe längst ein Massenaussterben eingeleitet, vergleichbar mit dem der Dinosaurier, meint der amerikanische Biologe und «Vater der Biodiversität» E.O. Wilson. Damals, vor etwa fünfundsechzig Millionen Jahren, raste ein zehn bis fünfzehn Kilometer großer Asteroid mit einer Geschwindigkeit von siebzigtausend Kilometern in der Stunde auf die Erde zu und schlug in der Nähe der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatán in das damalige flache Meer ein. Gewaltige Beben erschütterten die Erde, Tsunamis wälzten sich durch die Meere. Weite Teile des Planeten gingen in Flammen auf: Der Asteroid war in Gesteine gestürzt, die mit Erdöl getränkt waren – und hatte also ein gewaltiges Brennstofflager in die Luft gesprengt. Viele Tiere, vor allem große, waren wohl bereits kurz nach dem Einschlag tot, global gesehen war das Sterben eine Sache von Tagen oder Wochen. Am Ende waren alle Dinosaurier, Flugsaurier und die Plesiosaurier der Meere verschwunden; über fünfundsiebzig Prozent aller Vogelarten waren verloren; Schlangen und Amphibien hingegen erlitten relativ wenig Artenverluste. Keine Spezies mit mehr als fünfundzwanzig Kilogramm Gewicht überlebte den Einschlag und seine Folgen.

Das damalige Massenaussterben geschah auf einen Schlag, bedingt durch eine kosmische Katastrophe. Was derzeit passiert, ist höchst irdischen Ursprungs – bedingt durch uns, den Homo sapiens. Der Unterschied zwischen dem Massenaussterben nach dem Meteoriteneinschlag zu Zeiten der Dinosaurier und dem, was heute geschieht, sei allerdings wie der zwischen einer Herzattacke und einer heimtückischen Krebserkrankung, so E.O. Wilson: «Die Hoffnung liegt darin, dass man diesen Krebs vielleicht noch behandeln kann.»[10]

Es gibt Anzeichen dafür, dass das Wachstum der menschlichen Bevölkerungszahl ein Ende erreichen wird. Ab 2100, so die heutige Prognose, könnte unsere Anzahl auf der Erde wieder abnehmen. Manchen reicht das als positiver Ausblick. Dennoch wird unsere Art noch für einige Jahrzehnte zahlreicher werden. Wer wird dann noch übrig sein von unseren Mitbewohnern? Haben wir die anderen dann alle verdrängt? Aufgegessen? Ausgerottet? Ersetzt durch noch mehr Haustiere?

Wer also darf mit uns überleben? Genau das müssen wir entscheiden – ob wir wollen oder nicht. Wir können dieser Aufgabe nicht entrinnen. Sie ist uns einfach gestellt. Damit sind wir wieder bei unserem Gedankenspiel. Nur ist es jetzt kein Spiel mehr, sondern Ernst. Entscheidungen stehen an, und für diese brauchen wir die richtigen grundsätzlichen Fragestellungen. Ähnlich wie in Max Frischs eingangs zitiertem «Fragebogen» zu den großen Themen der menschlichen Existenz sollen offene Fragen den Gedankengang der folgenden sechs Hauptkapitel dieses Buches vorbereiten. Denn darum geht es: Nach welchen Kriterien entscheiden wir überhaupt? Was wollen wir? Und was können wir? Was steht eigentlich in unserer Macht? Wo sind unsere Grenzen? Denn unsere Ressourcen zur Rettung sind nicht unerschöpflich. Wie also soll unsere Erde aussehen?

I.Unsere Frontlinien

Sehen Sie sich als Teil der Natur?

Inwiefern? Stichworte genügen.

Lieben Sie die Natur?

Wenn ja, wie äußert sich Ihre Liebe?

Gibt es eine Grenze zur Natur, also etwa zwischen ihr und Ihnen selbst, und wenn es sie gibt, wo würden Sie die ziehen?

Gibt es unter den Geschöpfen eine Art, der Sie den Zutritt auf die Arche verweigern würden und damit ihr Existenzrecht als Spezies?

Mit welcher Begründung, schließlich gehört diese Spezies doch auch zur Natur?

Am Stab Äskulaps

Charisma hilft, wenn es ums Gerettetwerden geht. Jene «Gnadengabe» sichert den Pandas und Koalas, Schimpansen und Gorillas, Elefanten und Tigern zumindest wohlwollende Aufmerksamkeit in der derzeitigen Artenkrise. Ob das auf Dauer wirklich nützt? Die meisten Kreaturen haben es allerdings ungleich schwerer, einen Platz in unserem Herzen zu ergattern. Der Charme vieler Arten erschließt sich oft erst auf den zweiten oder dritten Blick – und manchmal will das auch gar nicht gelingen. Daher soll gleich zu Beginn ein Blick auf eine jener Spezies geworfen werden, die es einem richtig schwermacht, sie zu mögen. Schon heute zählt sie zu den wohl Seltensten der Seltenen und ist dennoch auf keiner Roten Liste zu finden. Dabei offenbart uns die bloße Existenz dieses Tieres mitsamt seiner für uns fremdartigen Lebensweise, wie sehr uns Menschen der unerbittliche Kampf mit und in der Natur geprägt hat, wie sehr diese Auseinandersetzung unsere eigene Natur ausmacht und wie wenig wir bislang davon wissen. Aber reicht das aus, um uns für dieses Wesen zu entscheiden?

Vor wenigen Jahrzehnten lebte diese Art in vielen feuchtwarmen Regionen der Alten Welt – vom tropischen Afrika über den Vorderen Orient bis hin nach Indien und Pakistan. Wo es Wasser gibt, da war sie zu finden. Seither ist ihr Verbreitungsgebiet stark geschrumpft: Im Jahr 2017 gab es noch Berichte aus dem Tschad und Äthiopien, auch im Südsudan soll es Restvorkommen geben. Der Niedergang dieser einzigartigen, weithin unbekannten Spezies wird also gut dokumentiert und vollzieht sich dennoch nahezu unbemerkt von der Weltöffentlichkeit.

Der Äskulapstab, das weltweite Symbol der Ärzteschaft, könnte auf die einzige bekannte Heilmethode gegen den Guineawurm zurückgehen.

Dabei ist dieses Tier durchaus von kulturhistorischer Bedeutung: «Feurige Schlangen», so heißt es im Alten Testament im vierten Buch Mose (Numeri 21,6), hätten die Israeliten in der Wüste beim Auszug aus Ägypten geplagt, sodass viele von ihnen starben. Gott sprach daraufhin zu Moses, mit einer ehernen Schlange an einem Stab könne er das Volk retten. Auch um den Stab des griechischen Gottes Asklepios, des mythologischen Begründers der Heilkunst, ringelt sich eine Schlange. Bis heute ist der «Äskulapstab» das Symbol der Ärzteschaft – als Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des deutschen Hartmannbundes und etlicher weiterer Ärzteorganisationen. Hinter beiden erwähnten «Schlangen», so eine Erklärung vieler Parasitologen, könnte jenes immer seltener werdende Tier stecken. Erstaunlicherweise genügt es aber nicht, das weltweit bekannte Symbol der Heilberufe zu sein, um diese Spezies retten zu wollen. Im Gegenteil: Die Kampagne eines Friedensnobelpreisträgers, des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, rottet diese Art aus – unerbittlich und gezielt, in einem geradezu generalstabsmäßig geplanten Feldzug.

«Berüchtigte Tiere» sind es nämlich, so schreibt es schon Karl May in seiner «Sklavenkarawane». Dieses Wesen «scheint mit dem Trinkwasser in den Menschen zu kommen, wandert durch dessen Körper und verursacht an den Ausbruchstellen dicke Eiterbeulen».[1] Ein deftiges literarisches Denkmal setzt ihm auch der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle in seinem fulminanten Abenteuerroman «Wassermusik»: «Dumpf und deprimiert» siecht dort der Entdeckungsreisende Fred Frair irgendwo auf dem Fluss Niger dahin, denn er ist von dieser Kreatur befallen. Dem Kranken ist «der Gedanke an das blinde Wesen – diesen Wurm, der da in ihm gedeiht, sein Fleisch auffrisst, ihm ins Blut pisst und kackt – einfach unerträglich».[2] Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses oft über einen Meter lange Getier aus dem menschlichen Körper zu entfernen: Man muss seinen vorderen Teil zu fassen kriegen, wenn er wie eine Glasnudel aus der Eiterbeule herausbaumelt. Um ihn dann «wie Garn auf eine Spule» langsam auf ein Stöckchen zu wickeln, damit er nicht in den Körper zurückschlüpfen kann. Die qualvolle Prozedur kann sich über viele Wochen hinziehen; sie muss extrem vorsichtig erfolgen. Wenn der Wurm nämlich beim Herausziehen zerreißt, verbleibt sein langer Rest im Körper, stirbt im Gewebe ab und verfault. Und genau das geschieht Boyles armem Entdeckungsreisenden: In seiner Ungeschicklichkeit, seinem Ekel zerrt Frair viel zu heftig und reißt das Geschöpf entzwei. Bald darauf verreckt der Mann, über und über mit Fliegen bedeckt, in der dreckigen Tropenschwüle an den Folgen der Infektion durch den sich zersetzenden Wurm in seinem Körper.

Boyles Beschreibung macht deutlich, weshalb nicht eine Schlange, sondern jene gruselige Existenz hinter dem alten Symbol der Ärzteschaft stecken könnte. Denn jenes Hölzchen, um den sich am Ende der tote Wurm wickelt, ist bis heute die einzige Behandlungsmethode: Keine Medizin hilft, keine Wurmkur treibt den Eindringling aus dem menschlichen Körper heraus, keine Impfung schützt vor ihm. So liegt es nahe, den Äskulapstab als Symbol der Hoffnung, Genesung und erfolgreichen Heilung von diesem Ungetüm zu deuten, das schon lange in menschlichen Leibern haust. Bereits in über dreitausend Jahre alten ägyptischen Mumien wies man diesen Wurm nach.[3]

Ein kleiner Drache und sein erstaunlicher Lebenswandel

Viele Jahrhunderte haftete dieser Krankheit etwas Unerklärliches an. Denn erst wenn plötzlich starke Schmerzen auftreten, bemerkt die befallene Person, dass etwas nicht stimmt. Lange rätselte man, was aus der aufgeplatzten Eiterbeule hängt: abgestorbenes Körpergewebe, austretende Nerven, verlängerte Venen? Erst Carl von Linné erkannte, dass da ein lebender Wurm aus dem menschlichen Körper herauskommt, und machte ihn zum Dracunculus medinensis, zum «kleinen Drachen von Medina»,[1] bekannt auch als Guineawurm, weil er ebenso am Golf von Guinea vorkommt. Nur selten erleiden Menschen das Schicksal des armen Entdeckungsreisenden Frair und sterben nach einer Infektion. Den «kleinen Drachen» in sich zu haben, kann dennoch schlimme Folgen haben: Die plötzlich auftretende Blase fühlt sich an «wie mit einer glühenden Nadel gestochen»[2] – was zum Bild der «feurigen Schlangen» aus dem Alten Testament passt. Viele Betroffene können daher während der gut zwei Monate, die eine Extraktion des Wurmes mit der Holzdrehmethode dauert, kaum auftreten und laufen. Noch in den 1940er Jahre litten fast fünfzig Millionen Menschen weltweit unter Guineawürmern, meist in den ärmsten Regionen ihrer Länder.[3] Viele bestellten vor lauter Schmerz ihre Felder nicht mehr oder ließen die Herden unbehütet. Wegen der wirtschaftlichen Verluste nicht nur für einzelne Familien, sondern für ganze Dörfer heißt die Dracunculiasis in Mali auch die «Krankheit der leeren Kornkammer»; in Nigeria verringerte sie regelmäßig die Reisernten um zwölf Prozent.[4] In manchen Ortschaften gingen mehr als sechzig Prozent aller Kinder nicht zur Schule, weil sie selbst den Wurm in sich trugen oder weil sie für behinderte Familienmitglieder die Arbeit auf den Feldern verrichten mussten. Deshalb sagte die Weltgesundheitsorganisation 1986 jenem Wurm, der sich wohl um ihr eigenes Symbol, den Äskulapstab, schlängelt, den Kampf an. Im gleichen Jahr begann das Carter Center mit der Ausrottungskampagne. Damals gab es noch jährlich dreieinhalb Millionen Fälle in mindestens einundzwanzig Ländern Afrikas und Asiens.[5] Im Jahr 2018 wurden nur noch achtundzwanzig infizierte Menschen weltweit gemeldet. Das Ziel, so hieß es, sei zu 99,99 Prozent erreicht, der «kleine Drache» stehe demnach kurz vor dem endgültigen Aus.

Wer also will dagegen sprechen, diesen grässlichen Wurm endgültig loszuwerden? Seine Ausrottung scheint vernünftig: ein großer Fortschritt für die Menschheit! Kurz vor seinem Verschwinden lohnt es sich dennoch, einmal einen Blick auf seine ungewöhnliche Lebensweise und unsere spezielle Beziehung zu ihm zu werfen.

Als kleine wurmförmige Larve wartet Dracunculus darauf, gefressen zu werden. Erst wenn sie von einem Ruderfußkrebschen der Gattung Cyclops verspeist wurde, sich im Inneren dieses «Hüpferlings» durch dessen Darmwand gebohrt und ein-, zweimal gehäutet hat, und erst wenn der winzige Hüpferling von einem Trinkwasser schöpfenden Menschen verschluckt wurde, erst dann hat die Wurmlarve die Chance, sich zu vermehren. Wenn das Krebschen im menschlichen Magen verdaut wird, kommt sie frei, bohrt sich durch die Schleimhaut des Dünndarms in die Leibeshöhle hinein und wandert fortan durchs Bindegewebe. Dort wächst sie innerhalb von drei Monaten zum fortpflanzungsreifen Wurm heran, der nun auf einen passenden Partner für ein Rendezvous im menschlichen Körper treffen muss. Dann paart sich der nur wenige Zentimeter lange männliche Wurm mit dem oft über einen Meter langen weiblichen. Das Männchen stirbt bald darauf, das befruchtete Weibchen hingegen wandert weiter – entlang der Muskeln[6] meist in Richtung Gliedmaßen, zu den Unterschenkeln, Füßen oder Armen. Unterwegs reifen Unmengen von Eiern in ihm heran, Hunderttausende oder sogar Millionen. Erst ein Jahr nach dem Verschlucken des befallenen Hüpferlings bemerkt der Mensch, wen er da die ganze Zeit in sich trug. Dann nämlich begibt sich der befruchtete Guineawurm an die Oberfläche der Haut und erzeugt jene taubeneigroße Blase, die das starke Brennen verursacht und extrem schmerzt. Mittlerweile sind aus den befruchteten Eiern winzige Wurmlarven geschlüpft, die es nach draußen drängt. Weil die entstandene Blase wie «heiße Nadeln» schmerzt, tauchen viele Infizierte die befallenen Gliedmaßen zur Kühlung ins Wasser von Flüssen, Bächen oder Tümpeln. Der wimmelnde Wurmnachwuchs presst sich nun gegen die dünne Haut der Mutter, die platzt auf und mit ihr die entzündete Haut über der Blase: Ein Schwall von Larven schwimmt hinaus. Über Tage hinweg, immer wenn es den befallenen Menschen zum Abkühlen ans Wasser zieht, entlässt die Wurmmutter unter Kontraktionen neue Schwärme von Wurmlarven ins Freie, bis sie irgendwann abstirbt. Nun wartet die nächste Generation von Guineawürmern im Wasser darauf, von Hüpferlingen gefressen zu werden, damit ein neuer Zyklus beginnt, der ein Jahr andauert.

Die unbekannte Seite der Biodiversität

Verborgene, uns kaum bewusste Lebensgeschichten wie diese gibt es viele in der Natur. Denn der Guineawurm gehört zum oft übersehenen Teil der Artenvielfalt: den Parasiten, zu denen schätzungsweise mehr als die Hälfte aller Organismen zählen.[1] Diese Lebewesen beziehen aus anderen Organismen ihre Nahrung, existieren auf deren Kosten und sind eng ans Leben dieser Organismen, ihres Wirtes, oft sogar nur einer einzigen Wirtsart, gebunden. Eine Vielzahl unterschiedlichster, meist hochspezialisierter Lebensformen zählt zu jenen Schmarotzern – Einzeller, Pilze, Würmer, Krebse, Insekten und sogar Wirbeltiere.[2] Parasitismus ist allgegenwärtig in der Natur, auch wenn wir ihn selten bemerken. Jede Spezies kann von mehreren, oft völlig unterschiedlichen parasitischen Arten befallen werden; was erklärt, weshalb sie eine so große Artenfülle besitzen.[3] Allein bei uns Menschen können sich siebzig verschiedene Einzellerarten in unserem Darm, unserem Blut oder anderswo im Körper tummeln; über dreihundertfünfzig «Helminthen» oder «Eingeweidewürmer» wurden in uns lebend nachgewiesen; dazu Hunderte Arten von Gliederfüßern, also Zecken, Läuse, Flöhe, Stechmücken, Milben, die uns meist von außen piesacken und dabei oft noch andere Parasiten übertragen.

Wir Menschen sind wahrscheinlich jene Spezies auf Erden, die die meisten Parasitenarten beherbergt.[4] Denn im Laufe unserer Evolution und der Wanderungen unserer Vorfahren und Vorgängerarten von Afrika aus um die Welt besiedelten wir nicht nur andere Kontinente mit neuen, oft völlig unterschiedlichen Lebensräumen und Klimazonen, wir kamen auf diesem langen Marsch auch mit vielen anderen Spezies in Kontakt, die wir nicht in unserem ursprünglichen Lebensraum kannten: Wir haben sie gejagt, gegessen, berührt, gestreichelt, uns ihre Felle als Kleidung umgehängt. Dabei sind wir unbeabsichtigt und oft unbemerkt mit ihren Parasiten in Berührung gekommen. Manche sind auf uns umgesiedelt, haben uns als neue Ressource ihres Daseins entdeckt, als neuen Lebensraum. Als Art so viele Parasiten beherbergen zu können, ist daher Zeichen unseres Verbreitungserfolges und zugleich Preis unseres Karrierewegs. Und diese Arten haben uns mehr geprägt, als wir oft ahnen: Sie gehören zu unserer eigenen Überlebensgeschichte.

Dennoch werden Parasiten trotz ihrer Häufigkeit als real existierende und eigenständige Lebewesen neben uns und den anderen Wirtsspezies kaum beachtet; bestenfalls als Krankheitserreger nehmen wir sie wahr. Vielleicht, weil ihr Leben unabdingbar an jenes einer anderen Art gekoppelt ist, ohne die sie nicht existieren können – und diesem anderen nehmen sie etwas weg. Ein Parasit beraubt seinen Wirt, darf ihn aber nicht so sehr schädigen, dass er umkommt. Denn schließlich will der Parasit möglichst lange von und mit ihm leben; da wäre er schlecht beraten, würde er seine eigene Lebensgrundlage vernichten.[5] Wenn Bandwürmer sich von Darmbrei ernähren oder Mücken Blut abzapfen, dann schadet das großen Wirten wie uns Menschen nicht, solange diese Parasiten uns nur kleiner Mengen berauben. Je länger der gemeinsame evolutionäre Weg von Wirt und Parasit ist, desto besser sind beide aufeinander eingespielt, umso weniger sollte ein Parasit seinen Wirt beeinträchtigen.

Eine solche «Koevolution», wenn Arten sich über lange Zeiträume wechselseitig anpassen, kann ein gemeinsamer Weg zum gegenseitigen Nutzen sein – wie man es etwa bei den Blütenpflanzen und ihren Bestäubern findet: Die Pflanzen werden zuverlässig befruchtet und können sich vermehren; dank der Insekten oder anderer Tiere, die den Pollen von einer Blüte zur anderen tragen und energiereichen Nektar zur Belohnung erhalten. Indem sie Leistungen austauschen, profitieren beide Seiten voneinander. Auch zwischen Raubtieren und ihrer Beute finden Koevolutionsprozesse statt – allerdings geht es dabei nicht darum, einander zu nutzen. Räuber entwickeln unterschiedlichste Jagdstrategien, um potenzielle Beute zu überwältigen; die angegriffenen Arten bilden ebenso mannigfaltige Abwehrmechanismen, um zu entkommen. Indem sie besonders schnell rennen; sich unter harten Panzern verstecken, die kaum zu knacken sind; sich mit wehrhaften Hauern verteidigen; ein fieses Stachelkleid oder tödliche Gifte besitzen, die sie vor einem Angriff schützen sollen. Mit immer raffinierteren Tricks und Fähigkeiten schaukeln sich die Spezies in einem gegenseitigen Wettbewerb hoch, um sich gegenüber dem jeweils anderen zu behaupten und nicht unterzugehen.

Der ständige Kampf gegen Eindringlinge

Ähnlich ist es auch bei jenem Heer parasitischer Lebewesen, den Bakterien, Einzellern, Pilzen und Würmern, die auf Organismen einstürmen und sie berauben – mit ebenjenem Unterschied zu den jagenden Raubtieren, dass ein Parasit seinen Wirt am Leben halten und nicht endgültig auffressen möchte. Um die Eindringlinge abzuwehren, haben die Wirte eine Vielzahl von Abwehrmechanismen entwickelt: Dazu zählen mechanische Barrieren wie die äußere Haut und Schleimhäute im Inneren eines Lebewesens, die ein Eindringen verhindern oder zumindest erschweren, aber auch einfache chemische Agentien wie Magensäure, die manchen Eindringling frühzeitig abtöten. Höhere Organismen besitzen ein Immunsystem zum Schutz vor den Einflüssen der belebten Umwelt, das genau zwischen «fremd» und «eigen» unterscheiden kann. Es soll körperfremde Substanzen, vor allem infektiöse Partikel wie Viren, Bakterien, Pilze und weitere Parasiten erkennen und eliminieren. Eine «Kampftruppe» verschiedenster hochspezialisierter Zellen ist im Körper unterwegs, um mit einem Arsenal unterschiedlicher «Waffentypen» Eindringlinge auszuschalten. Das Besondere an dieser Grundausstattung ist: Jedes Individuum schärft im Laufe seines Lebens diese Waffen und richtet sie auf jene Bedrohungen aus, denen es ausgesetzt ist. Bei einem wiederholten Angriff eines Eindringlings «erinnert» sich das Immunsystem und kann dank dieser Erinnerung die Bedrohung noch schneller attackieren und ausschalten. Auf dieser Lernfähigkeit des Immunsystems beruht das medizinische Konzept des Impfens. Das Wechselspiel verschiedener Körperzellen, die eng zusammenarbeiten und ganz unterschiedlich wirkende Stoffe ausscheiden, ist ähnlich komplex wie das Nervensystem samt Gehirn und weit davon entfernt, völlig verstanden zu sein.

Aus dem ungeheuren Repertoire verschiedener Immunantworten auf Infektionen und andere Bedrohungen wählt das Immunsystem also jeweils die Art von Antwort, die für die Bekämpfung eines eingedrungenen Erregers besonders wirksam ist. Einzellige Eindringlinge etwa werden besonders auffällig markiert und können rasch von einer Vielzahl von Fresszellen verspeist werden. Bei größeren Organismen, Würmern etwa, ist das für die kleinen Immunzellen nahezu unmöglich. Weil es nicht gelingt, diese größeren Eindringlinge zu töten oder zu eliminieren, besteht die Strategie des Immunsystems darin, zumindest deren Leben im Organismus und ihre weitere Vermehrung zu erschweren.

Natürlich versucht ein Parasit, im Lebensraum Wirt zu bleiben und dem drohenden Rausschmiss aus dem Körper etwas entgegenzusetzen. Kleine Organismen wie Bakterien können sich dank rascher Fortpflanzungsrate schnell vermehren und sich dabei auch rasant verändern, sodass das Immunsystem ständig neue Mechanismen oder Abwehrmoleküle entwickeln muss, um sie zu bekämpfen. Vielzellige Organismen wie Würmer wehren sich mit allerlei Tricks und Kniffen gegen unser Abwehrsystem: Oftmals manipulieren sie es mit Signalmolekülen, dämpfen es oder schalten es sogar aus. Manche haben eine Reihe von Möglichkeiten entwickelt, erst gar nicht als «fremd» erkannt zu werden – sie haben Schutzkleider gebildet, die im Körper wie Tarnkappen wirken.

Wie Raubtier und Beute stehen Wirt und Parasit in dauerndem Ringen darum, wer die Oberhand behält. Beide überprüfen und verbessern ständig Waffen und Rüstung. Der Vorsprung des einen zwingt den anderen zum Nachrüsten. So entsteht ein Pattzustand ohne dauerhaften Sieger – ein hochgerüstetes Gleichgewicht voller biologischer Waffenarsenale. Diese Art des Zusammenlebens kostet beide viel Energie, obwohl sich von außen gesehen gar nicht viel ändert: Es ist, als ob man rennt und rennt, ohne vorwärtszukommen.[1]

Wenn alte Freunde fehlen

Wir Menschen rennen mit manchen Arten wohl schon lange gemeinsam herum, so auch mit dem Spulwurm (Ascaris lumbricoides): Dieser häufigste Darmparasit des Menschen wird bleistiftdick, bis vierzig Zentimeter lang und lebt in uns, meist ohne lebensbedrohliche Schäden anzurichten. Nur wenn er in enge Körpergänge kriecht, kann es für einzelne menschliche Individuen gefährlich werden, oder wenn sich zu viele Spulwürmer vom Eingeweidenahrungsbrei eines Menschen ernähren, sodass dieser selbst nicht mehr genug Energie abbekommt. Würmer wie den Spulwurm in uns zu haben, war während der Menschheitsgeschichte eigentlich der Normalzustand; noch heute tragen ihn weltweit anderthalb Milliarden Menschen in sich. Bis vor hundert Jahren waren in Deutschland wohl die meisten Menschen mindestens einmal im Leben vom Spulwurm oder anderen Würmern, etwa Bandwürmern, befallen.[1] Erst jetzt sind unsere Körper – jedenfalls in den Industrieländern mit höherem Lebensstandard – nahezu wurmfreie Zonen geworden: Wir sitzen in klimatisierten, sauberen Büros an Computern, essen hygienisch einwandfreie Lebensmittel aus dem Supermarkt. Auch die Tiere, die wir züchten und verspeisen, werden tiermedizinisch kontrolliert und enthalten kaum Parasiten. Für die meisten von uns gibt also nur selten Gelegenheit, sich mit den unterschiedlichen Wurmarten zu infizieren. Und wenn doch, so werden wir die Würmer dank moderner, wirkungsvoller Medikamente rasch wieder los.

Diese Errungenschaft unserer Zivilisation ist ein evolutionärer Ausnahmezustand. Denn unsere «Software» hat sich in vielen Jahrhunderttausenden entwickelt und perfektioniert; unser Immunsystem ist weiterhin da: hochgerüstet und ständig abwehrbereit. Sein Arsenal an Waffen liegt nun brach, seine spezielle Fähigkeit, «fremd» von «eigen» zu unterscheiden, ist kaum gefordert. Die Geschütze sind geladen, und sie wollen feuern; dazu genügen kleinste Anlässe. Und das kann nun für eine ganze Reihe von Menschen schwerwiegende Folgen haben: In genau jenen industrialisierten Ländern mit höheren Lebensstandards haben Allergien wie Asthma bronchiale und Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergien und Urticaria stark zugenommen; auch Autoimmunkrankheiten wie Diabetes vom Typ 1, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Lupus erythematodes, Schuppenflechte und Multiple Sklerose – entzündliche Krankheiten also, bei denen der Körper sich selbst angreift. Bei all diesen Leiden sind – das erstaunt nun nicht mehr – vor allem jene Bestandteile des Immunsystems aktiv, die normalerweise gegen Würmer gerichtet sind. Auch wenn noch nicht genau verstanden ist, wie «arbeitslos» gewordene Immunzellen diese Krankheiten auslösen, ist der ursächliche Zusammenhang mittlerweile offensichtlich: Wenn die eigentlich abzuwehrenden Würmer fehlen, kann unser Immunsystem körpereigene Strukturen angreifen.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Jene unangenehmen und Energie raubenden Würmer in uns zu haben, kann uns auch schützen – und zwar vor uns selbst. Um zu überleben, haben diese Würmer in Jahrhunderttausenden die Fähigkeit entwickelt, unser Immunsystem zu manipulieren, herunterzuregeln und die aggressive Immunantwort zu unterdrücken.[2] Wenn sie nicht mehr da sind, fehlen genau jene Regulatoren, an die sich das Immunsystem seit ewigen Zeiten «gewöhnt» hat, es dreht geradezu durch und spielt «verrückt». Manche Mediziner nennen unsere Wurmparasiten daher sogar «alte Freunde»[3], weil wir uns seit Urzeiten miteinander arrangieren. Diese alte Freundschaft hat uns tiefer geprägt, als es uns bewusst ist. Und nun, wo in den Industrienationen diese alten Freunde zunehmend verschwinden, weil sie nicht mehr Teil unseres althergebrachten Lebensumfeldes sind, neigt das Immunsystem vermehrt zu solchen überschießenden Reaktionen. Aus den Gegnern von einst sind Partner geworden, wenn auch «zwielichtige» Partner, die wir auf eine Weise nötig haben.

Wir wollten unsere Welt verbessern, die Lebensbedingungen in der harten Natur erträglicher machen, hässliche und schmerzhafte Krankheiten tilgen. Nun sitzen wir im Bürohochhaus, den matschigen Sümpfen weit entrückt, und glauben, die äußeren Dinge unter Kontrolle zu haben. Doch unvermutet gerät etwas in uns außer Kontrolle, wenn diese alten Freunde fehlen. Wir haben sie entfernt – und unser althergebrachtes Körpersystem gerät aus den Fugen. Wir können die lange Geschichte unserer Evolution mit ihnen nicht ungeschehen machen. Als Art mit unseren Eigenschaften sind wir entstanden aus dem Widerstreit dieser natürlichen Kräfte; wir sind gewappnet gegen sie – und wir sind eingerichtet auf ein Leben mit ihnen. Auch wenn uns das nicht bewusst ist.

Wenn wir die Artenkomposition der Erde verändern, ob «draußen in der Natur» oder in uns selbst, greifen wir in ein komplexes Gefüge ein, ohne zu wissen, woraus es besteht, wie es funktioniert und was wir eigentlich tun. Deshalb steht dieser ungewöhnliche Gedankengang über die weitreichenden Folgen unserer Entscheidungen gleich zu Beginn. Und auch dem Guineawurm kommt noch eine besondere Rolle zu.

Ein Reservat für den grässlichen Wurm?

Auch der «kleine Drache» zählt zu jenen uralten Freunden, die wahrscheinlich seit Hunderttausenden von Jahren, wenn nicht Jahrmillionen mit uns Menschen und unseren Vorgängerarten assoziiert sind:[1] Über dreißig verschiedenste Parasitenarten sind in ihrer eigenen Existenz ganz von uns Menschen abhängig, denn wir sind ihr einziger Endwirt – so auch der Spulwurm und eben Dracunculus medinensis. Unsere Koexistenz mit ihm dauert wohl schon so lange, dass unser Immunsystem ihm nichts, wirklich gar nichts mehr entgegenzusetzen weiß. Der Guineawurm ist Meister im Versteckspiel und hält sich so gut verborgen, dass er im Immunsystem keinerlei «Erinnerung» hinterlässt wie andere Krankheitserreger; man kann also keine Immunität gegen ihn erwerben – und daher nicht gegen einen Befall mit ihm impfen. Seine Tarnkappe ist so gut, dass kein Medikament etwas ausrichten kann, während wir den Spulwurm immerhin mit Medikamenten abtöten und loswerden können. Einzig die Hölzchenmethode hilft, ihn aus dem Körper zu bekommen.[2]

Und dennoch steht der Guineawurm kurz vor der Ausrottung.[3] Allein durch hygienische Vorsichtsmaßnahmen gelang es, den Lebenszyklus des Wurmes zu durchbrechen – indem den Menschen in den betroffenen Regionen bewusst gemacht wurde, wie der Weg der Übertragung verläuft. Informationskampagnen hielten sie dazu an, nur gefiltertes Wasser zu trinken. Außerdem wurde weitgehend verhindert, dass infizierte Personen Wasserstellen aufsuchen und so immer wieder neue Larven in Umlauf bringen. Das endgültige Aus für den Guineawurm scheint dank dieser recht einfachen Methode kurz bevorzustehen. Eine gute Nachricht aus Sicht jener Menschen, die nun davor verschont sind, diesen grässlichen Wurm zu beherbergen, die nun nicht mehr mit höllischen Schmerzen geplagt sind und ungehindert der täglichen Arbeit nachgehen können – ein großer Erfolg der Seuchenmediziner.

Man kann den Guineawurm aber auch anders sehen: als erstaunliches Wunderwesen, das uns verständige Menschen inwendig kennt. Denn dieser blässliche Wurm ohne Bewusstsein hat unseren Körper «gehackt» und zwingt uns seinen Willen auf. Wenn er voller Junglarven steckt, die ins Freie zum nächsten Zyklus ausschwärmen wollen, provoziert er mit gezielten Attacken eine Immunantwort, die zum taubeneigroßen, entzündeten Geschwür wird. Als wisse er, dass in den heißen Gegenden, in denen er lebt, Wasser für den Menschen eine kühlende Erleichterung des brennenden Schmerzes ist. So lotst er uns zum Wasser, sodass dort die dicke Blase aufplatzt.

Wie hat er das geschafft? Auf welche Weise hat er unser Immunsystem gezähmt? Immerhin wissen wir, dass der Guineawurm hochwirksame Morphine ausschüttet, sodass wir keinen Schmerz verspüren, während er durch unseren Körper wandert.[4] Er produziert also potente Schmerzmittel, die medizinisch hilfreich sein könnten. Durch seine Tarnkappe wird er nicht als «fremd» erkannt und eliminiert – wie transplantierte Organe, deren Abstoßung mit großem Aufwand verhindert werden muss. Er könnte uns lehren, wie man unser hochgerüstetes Immunsystem in Schach hält, das unserer zivilisierten Welt immer mehr Allergien und Autoimmunkrankheiten beschert. Vielleicht «weiß» dieser fürchterliche alte Freund noch mehr über uns – Erkenntnisse, von denen wir nichts ahnen. Für die Medizin könnte der grässliche Wurm an Äskulaps Stab ein wirklicher Heilsbringer werden.

Wir aber rotten ihn aus. Ist das vernünftig?

Was also tun? Wir könnten die Entscheidung überdenken und den Guineawurm überleben lassen. Nur wer von uns bietet dem Wurm ein Reservat, ein Schutzgebiet im eigenen Körper? Würde ich persönlich gefragt, ob ich mit all diesem Wissen dem Guineawurm Unterschlupf geben möchte, nur für eine Generation, für ein Jahr also, ob ich mich also opfern würde, meine Antwort wäre wohl bei aller Faszination für seine Existenz: Nein, ich möchte lieber nicht.

Wäre das wirklich eine vernünftige Abwägung?

Last Minute auf der Arche

Jeder Partnerwechsel birgt Gefahren, ein Fehltritt kann die Existenz kosten. Aber Jochen Menner hat entschieden, dass eine Veränderung, räumliche Trennung und Neuorientierung zum derzeitigen Zeitpunkt für alle Beteiligten das Beste sind. Einen falschen Schritt kann er sich nicht leisten, erklärt er mir: Einmal stolpern, und der im Leinensack zappelnde Vogelmann könnte entwischen und davonfliegen oder, noch weitaus schlimmer, er würde zerquetscht, sollte Jochen – Beziehungsstifter und Tierpfleger – auf ihn fallen. Dann wäre es wohl um eine ganze Spezies endgültig geschehen. Denn im Kescher aus bunt gebatiktem indonesischem Stoff steckt das weltweit einzige bekannte Männchen der Maratua-Schamadrosseln[1].

Schon zweimal hat der Hahn mit einem Weibchen gebrütet. Es war die weltweit erste Nachzucht dieser schwarz-weiß-roten amselgroßen Vögel in Menschenobhut. Nun soll sie eine Ruhepause erhalten und er in einer anderen Voliere mit einer weiteren Maratua-Henne erneut Vater werden. Denn nur elf der hübschen Schamadrosseln sind bekannt, und sie leben alle in der 2017/18 gegründeten Prigen Conservation Breeding Ark (PCBA), einer Arche für bedrohte indonesische Tiere im Osten Javas:[2] neben dem einzigen Männchen immerhin sechs Hennen als potenzielle Partnerinnen und vier bereits geschlüpfte Jungvögel, deren Geschlecht noch nicht bestimmt ist. Ob ein weiterer Hahn darunter ist? Dann könnte sich die Zahl der seltenen Singvögel schneller erhöhen. Daher ruhen alle Hoffnungen allein auf jenem Hahn, den Jochen nun mit einer weiteren Henne verkuppeln möchte. Die erste Begegnung stimmt zuversichtlich: Kaum umgesetzt, schon schmettert der Maratua-Mann beim Anblick seiner frisch Zugewiesenen Liebesgesänge; ohne jegliche Anzeichen von Trennungsschmerz beginnt er mit der Balz. Mit etwas Glück, erklärt mir Jochen, sitze die Henne schon in fünf, sechs Tagen auf befruchteten Eiern.

Ein paar Volieren weiter hat ein Jungvogel der niedlichen Wangi-Wangi-Brillenvögel[3] gerade das Nest verlassen. Als «Ästling» sitzt er im Gebüsch, wo ihn die Eltern weiterhin versorgen. «Wahrscheinlich brüten sie mehrere Male im Jahr», sagt Jochen und verteilt feine Kokosfasern im Geäst. Gleich kommt das Paar herbei und zupft, kopfüber an Zweigen hängend, Flusen aus dem Gespinst, um ein neues Nest zu bauen, für den nächsten Nachwuchs. Auch die seltenen Wangi-Wangis haben sich hier weltweit zum ersten Mal in Menschenobhut vermehrt, doch bereiten sie Jochen Kopfzerbrechen mit ihren regelmäßigen Schwächeanfällen, deren Ursache er noch nicht kennt.

Einer der vom Aussterben bedrohten Wangi-Wangi-Brillenvögel in seinem Nest in der javanischen Singvogelarche.

Noch mehr Raritäten haben zu Beginn des Jahres 2020 bereits in der Arche Platz gefunden: Elfenblau- und Silberohr-Sonnenvögel, Rotstirn- und Schwarzweiß-Häherlinge, smaragdgrüne Java-Buschelstern, Goldzügel-Bülbüls und gleich mehrere Spezies der schwarzen Beos mit den markant gelben Kopflappen – beliebte Käfigvögel, weil sie so perfekt Geräusche und Stimmen aller Art nachahmen. Überall zwitschert, piepst und schwirrt es in den Volieren. Am Rande des Geländes grunzt eine Rotte Sus verrucosus, eine Spezies mit dem uncharmanten deutschen Namen Java-Pustelschwein; zumindest die Keiler wären beim Titel «Hässlichstes Schwein der Welt» wohl ganz vorne mit dabei. «Nur weil ihnen Fettgeschwülste wie Stoßdämpfer im Gesicht rumschwabbeln, sind sie doch nicht hässlich; skurril lasse ich aber durchgehen», verteidigt Stephan Bulk seine Schützlinge. Vor zehn Jahren kam der Tierpfleger zur Rettung dieser ungewöhnlichen Schweineart auf die indonesische Insel; zusammen mit Jochen arbeitet er in der Arche. «Was du bei uns versammelt siehst, ist nur die Spitze des Eisbergs», erklärt er mir. «Vom Aussterben bedroht sind viele Spezies. Die hier gehören aber zu den Allerletzten ihrer Art.» Als Kuratoren kümmern sich die beiden mit ihrem indonesischen Team um zweihundertvierzig der seltensten Vögel der Welt und ein knappes Dutzend hässlicher Schweine auf einer überfüllten Insel mit über hundertvierzig Millionen Menschen, deren Hauptstadt am Versinken ist.

Java als Symbol unseres Planeten

Manchmal erscheinen mir die Probleme unserer übervölkerten Welt auf Java wie im Brennglas fokussiert. Noch funktioniert hier alles irgendwie, aber die über tausend Kilometer lange Insel besitzt heute eine der höchsten Einwohnerdichten der Welt. Um 1800 lebten hier nur schätzungsweise drei Millionen Menschen auf einem Drittel der Fläche des heutigen Deutschlands, derzeit sind es fast fünfzigmal so viel. Zu Beginn der Kolonisierung durch die Holländer war das Innere Javas wild und waldreich,[1] heute sind weniger als zehn Prozent der Inselfläche noch bewaldet. Jakarta, Indonesiens Hauptstadt, gilt nach Tokio als größter Ballungsraum der Welt: In der Metropolregion Greater Jakarta lebten 2019[2] über vierunddreißig Millionen Menschen auf der dreifachen Fläche Luxemburgs, im eigentlichen Stadtgebiet über zehn Millionen.

Und als sei das alles nicht genug, sacken in der Hafenstadt manche Regionen um jährlich bis zu fünfundzwanzig Zentimeter ab; große Teile Jakartas stehen regelmäßig unter Wasser. Zum Jahreswechsel 2020 mussten nach starkem Monsunregen – dem heftigsten seit 186628 – Zehntausende ihre Häuser verlassen, Hunderttausende waren von den Fluten betroffen. Ein Fünftel der Stadt liegt schon heute unter dem Meeresspiegel,[3] hohe Mauern schützen sie vor den Wassern der Javasee. Um den Bevölkerungsdruck zu mildern, siedelte die indonesische Regierung in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen des Transmigrasi-Programms bereits Millionen Javaner auf andere, weniger dichtbesiedelte Inseln um. Denn mehr als die Hälfte aller Einwohner des riesigen Inselreiches mit seinen über siebzehntausend Inseln (von denen aber nur sechstausend besiedelt sind), zweihundertfünfzig Sprachen und unzähligen lokalen Traditionen und Lebensweisen lebt auf Java – auf nur sieben Prozent der Landesfläche. Im Jahr 2019 hat Präsident Joko Widodo verkündet, er wolle eine neue Hauptstadt bauen[4] und den Regierungssitz nach Kalimantan verlegen, den indonesischen Teil Borneos. Dort gebe es nur ein minimales Risiko für Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche. Denn wenn die Klimakrise den Meeresspiegel steigen lässt, wird das in Zukunft die Probleme der bisherigen Hauptstadt noch verschärfen.

Aus den Augen, aus dem Sinn – Mauern verdrängen den drohenden Untergang

All das klingt nach einer apokalyptischen Science-Fiction-Vision: mit Borneo als rettendem Planeten B, auf den sich zumindest ein Teil der Inselbewohner flüchtet, nachdem der Planet A, sprich Java, überfüllt, seine ursprüngliche Natur an den Rand gedrängt und ein großer Teil der Biodiversität zerstört ist, seine Ressourcen erschöpft sind und die Zivilisation in Gestalt der Megametropole Jakarta versinkt: Java wäre darin Sinnbild für unsere Erde. Nur haben wir als Menschheit kein Borneo als Planeten B.

Elisa Sutanudjaja lacht auf, als ich ihr meine – zugegebenermaßen etwas zugespitzte – Sichtweise ihrer Heimatinsel vorstelle. Die Stadtplanerin ist Geschäftsführerin des Think Tanks Rujak[1] in Jakarta, der sich mit den Herausforderungen moderner Megacitys beschäftigt. Den Gedanken verstehe sie, entgegnet mir Elisa, ganz so einfach sei es natürlich nicht; sie klappt ihren Laptop hoch und führt mir in atemraubender Geschwindigkeit eine Graphik nach der anderen vor. Jakarta gehe vor allem aus drei Gründen unter: weil die Stadt auf Schwemmland gebaut sei, das sowieso im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer dichter werde und absinke; weil sich Gebäude der Stadt mit ihrem Gewicht in diesen weichen Untergrund drücken; und weil für die über dreißig Millionen Menschen so viel Grundwasser abgezapft wird, das im Untergrund gespeichert war und dort nun fehlt, sodass der Boden in sich zusammensackt. Übrigens sei es nur in den Jahren zwischen 1990 und 2007/08 so gewesen, dass manche Stadtteile bis zu fünfundzwanzig Zentimeter pro Jahr absanken. Heute, so scheint es, sei der Untergrund vielerorts so komprimiert, dass es «nur noch» bis zu zwei Zentimeter im Jahr sind.

Kurz gesagt: Die Mauern zum Meer sind derzeit da, weil die Stadt im weichen Untergrund einsinkt. Noch sei der Meeresspiegel nicht bedrohlich angestiegen. Dennoch bedrohe der Klimawandel die Stadt bereits jetzt: durch die in den vergangenen Jahren immer stärker gewordenen Sturzregen im Monsun. Dadurch fiele mehr Wasser in kürzerer Zeit, und das könne in der dicht bebauten, versiegelten Stadt nicht rasch genug abfließen. Deshalb seien zu Beginn des Jahres fünfzehn Prozent Jakartas überflutet gewesen – und das werde wohl in Zukunft noch mehr werden. Schon jetzt seien Deiche gebrochen. Die Stadt sei einfach an der falschen Stelle gebaut. Auf alten Karten zeigt mir Elisa, wie bereits die Holländer das alte Batavia, wie Jakarta zu Kolonialzeiten hieß, immer weiter vom Meer zurückbauten, weil die Gebäude schon damals im weichen Untergrund versanken. Die Holländer wollten den Sumpf, den sie an der Nordküste Javas vorfanden, ähnlich wie in ihrer Heimat entwässern, mit Poldern und Pumpen. Aber die weichen Sedimente aus den hohen Bergen der Insel, die seit Ewigkeiten angeschwemmt und aufgetragen wurden, seien als Untergrund für eine solche Megacity eigentlich nicht geeignet; man könne Jakarta aber nicht einfach so versetzen, genauso wenig wie New York. Dem Präsidenten gehe es mit seinem Vorschlag vor allem darum, nun auch Borneo und seine verbliebenen Wälder zu erschließen. Anders ausgedrückt: Die Regierung nutze Sturzregen und Überflutungen als Vorwand, um eine weitere Insel wirtschaftlich auszubeuten und zu ruinieren.

Auf den ersten Blick, fällt mir während Elisas Vortrag ein, wirkte Java außerhalb der Städte so idyllisch auf mich: Bewässerte Reisfelder prägen die Landschaft, an den Hängen kunstvoll in Terrassen angelegt, dahinter erheben sich am Horizont oft beinahe idealtypische Vulkankegel. Die Feuerberge, viele bis heute aktiv, sind Ursache für die außerordentlich fruchtbaren Böden der Insel. Bei einem zweiten, genaueren Blick jedoch erhält die Idylle schnell Risse: Wo sind die Wasservögel, Enten, Reiher, Ibisse, die von den Schnecken und Würmern, Aalen und Welsen auf den überfluteten Reisfeldern leben könnten? Dort beobachtete ich oft im Matsch watende Reisbauern, mit spitzem Hut als Sonnenschutz – und manche mit notdürftiger Atemmaske im Gesicht. Sie versprühten gerade Insektengifte, deren Auswirkungen nicht nur für die Kerbtiere von Nachteil sind. Ja, denke ich, fast ganz Java ist Kulturlandschaft: nicht nur eines der am dichtesten besiedelten, sondern auch eines der landwirtschaftlich am intensivsten genutzten Gebiete der Erde, in dem es selbst typische Kulturfolger, die sich sonst auf Feldern tummeln, schwer haben.

Jakarta mauert gegen den Untergang: Im Stadtteil Muara Baru ist eine Moschee bereits in den Fluten der Javasee versunken.

«Wir haben die Verbindung zur Natur verloren», setzt Elisa in ihrer Erklärung fort. «In der Hafenstadt Jakarta sehen wir unser Wasser meist gar nicht mehr, dabei fließen dreizehn Flüsse durch die Stadt zum Meer. Wir verstecken sie aber.» Später sehe ich, was Elisa meint: Nicht nur das Meer schwappt hinter dicken Betonwällen vor der Nordküste der Stadt. Viele Straßen Jakartas führen an Mauern entlang, hinter denen meist einer der Flüsse oder Verbindungskanäle fließt. Gelingt mir ein Blick über die hohen Mauern hinweg, geht er jedoch nicht zum Wasser hinunter, wie ich es aus europäischen Städten mit Flüssen und Kanälen kenne: Oft fließt das Wasser dahinter mindestens auf Höhe der Straßen, immer wieder auch darüber. Das ist dann der normale Pegel, kein Hochwasser. Jeder in Jakarta weiß um die Bedrohung der Stadt durch das Wasser. Die Mauern verdrängen das Problem der untergehenden Stadt aus dem sichtbaren Alltag der Menschen – bis zum nächsten großen Regen.

Und auf dieser Insel wollen Stephan und Jochen ein paar seltene Vögel und andere Arten vor dem Aussterben retten.

Vogelliebe bringt den Artentod

Nach einer alten javanischen Lebensregel benötigt ein Mann zu seinem Glück Ehefrau, Kinder, ein Haus, einen traditionellen Dolch und – Vögel im Käfig. Ursprünglich waren es vor allem Zebratauben, Perkututgenannt, die dem Besitzer Segen bringen sollen. Zu Beginn des Jahrtausends wurde es immer populärer, nicht nur Tauben, sondern auch andere bunte Vögel, vor allem Singvögel, in jenen oft verzierten, aber engen Käfigen zu halten, die vor vielen javanischen Häusern wie bei uns Geranienkästen hängen. Besonders hübsche Arten sind längst Statussymbole einer Mittelklasse geworden, die zu Geld gekommen ist. Überall auf Java sind Vogelgesangswettbewerbe in Mode, von der Bedeutung her mit der Fußball-Bundesliga zu vergleichen, nur kann jeder mitmachen: In überdachten Arenen hängen Vogelbesitzer mitgebrachte Käfige mit ihren Vögeln an Haken an der Decke auf. Eine mehrköpfige Jury bewertet dann das Gezwitscher und Gepiepse von manchmal mehreren Dutzend Vögeln nach Melodieführung, Dauer und Lautstärke. Die Sieger erhalten Pokale und vor allem ein Preisgeld. Ein guter Sänger, der mehrfach gewinnt, steigert seinen Wert schnell – und damit das Vermögen seines Besitzers. Selbst in kleineren Ortschaften finden beinahe täglich solche Wettbewerbe statt, zu denen sich vor allem junge Männer mittags oder nachmittags treffen. Besonders beliebte Sänger sind die verschiedenen Arten der Brillenvögel mit dem hellen Ring um die Augen, pleci[1] genannt: Allein die Organisation «Plecimania Indonesia» ist auf Java in über sechzig Gemeinden aktiv. Zu ihren größten Gesangswettbewerben erscheinen über zweitausend Teilnehmer, von denen jeder im Durchschnitt vier, fünf Brillenvögel zum Wettkampf bringt. Bei YouTube erreichen eingestellte Clips zwitschernder plecis oder anderer Singvögel im Käfig innerhalb weniger Monate zwei bis drei Millionen Klicks[2] – Zahlen wie sonst nur bei Popstars.

Diese besondere Zuneigung der immer zahlreicher werdenden Javaner hat mittlerweile nicht nur ein paar Vogelarten an den Rand ihrer Existenz gebracht. Experten reden längst von einer Singvogelkrise, die weit über Java hinaus ganz Südostasien betrifft und die nicht nur mit Insektiziden und Lebensraumverlusten zu tun hat. Solange nur wenige Menschen diesem Hobby frönten und es auf Java noch größere intakte Lebensräume gab, war die Einzelhaltung in winzigen Käfigen zwar bedauerlich für die eingesperrten Vögel, die sich nicht vermehren konnten und oft rasch starben; aber es war kein Problem für das Überleben ihrer Arten. Heute werden einer Studie von Ornithologen und Naturschützern zufolge zwischen sechundsechzig und vierundachtzig Millionen Singvögel auf Java in Käfigen gehalten; wahrscheinlich sind es mehr, als noch frei auf der Insel herumfliegen.[3]

Märkte der Ausrottung

Nein, nein, antwortet mir Muhamad Hamin lachend, die Vögel stürben nicht aus. Wenn er in ihre Nester schaue, seien jedes Mal viele Eier drin. Sie würden sich jetzt nur weiter oben im Bergwald verstecken, weil immer mehr Vogelfänger hinter ihnen her seien. Allein hier in Cowek – einem Ort mit sechstausendfünfhundert Einwohnern und nur wenige Kilometer von der Prigen Conservation Breeding Ark entfernt – würden mittlerweile gut zwei Dutzend Männer regelmäßig den Vögeln nachstellen. Dass er und die anderen Jäger alle Vögel an den unteren Berghängen vielleicht schon weggefangen haben könnten, kommt ihm nicht in den Sinn.

Auf seiner Veranda zeigt mir Muhamad ein paar bereits gefangene Brillenvögel – und eine kleine Eule, die er als Lockvogel nutzt. Mit einem durchsichtigen Nylonfaden bindet er den nachtaktiven Vogel ins Gebüsch und hängt lange, mit klebrigem Pflanzenharz beschmierte Zweige um ihn herum. Weil Eulen im hellen Tageslicht hilflos sind, werden sie tagsüber gerne von anderen, sogar kleineren Vögeln attackiert, die sonst ihre Beute sind. Muhamad versteckt daher einen Recorder im Geäst, mit dem er Gesänge verschiedenster Vogelarten abspielen kann. Sobald ein Vogel durch die Rufe angelockt wurde, zieht Muhamad aus einem Versteck heraus am Nylonfaden – und die Eule muss nun tüchtig flattern und auf ihrem Ast jonglieren, um nicht herunterzufallen. Ihr Gezappel macht den Vogel auf sie aufmerksam, er nutzt die Chance, stürzt sich mit Gezeter auf die verhasste Eule, bleibt an den Leimruten hängen – und Muhamad hat wieder einen erwischt.

An einem guten Tag fange er 25 Vögel, erzählt mir Muhamad, sein Rekord liege bei 170 bei einem Jagdzug. Einen Brillenvogel-Wildfang kann er für 80000 Indonesische Rupien verkaufen (zum Zeitpunkt meiner Reise im Februar 2020 etwa 4,80 Euro). Wenn diese sich bei Wettbewerben als gute Sänger beweisen, erhält er sogar 300000 bis 400000 (18 bis 24 Euro) für einen pleci. Bei einem durchschnittlichen Monatsverdienst auf Java von durchschnittlich 3 Millionen Rupien (180 Euro) ist das eine Menge Geld. Daher hat Muhamad schon vor Jahren seinen Job in Surabaya beim großen Tabakunternehmen Philip Morris aufgegeben. Als Vogelfänger verdiene er deutlich mehr als früher und mit weniger anstrengender Arbeit.

Vogelmarkt in Malang: Auf Java zwitschern inzwischen mehr Vögel im Käfig als in der Natur.