9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

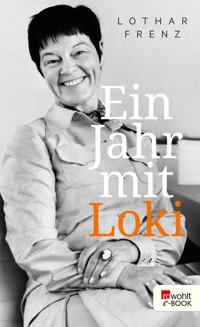

Botanikerin, Naturschützerin, Lehrerin: Loki Schmidt war immer mehr als die Frau an Helmuts Seite. Hier erzählt Lothar Frenz, der eng mit ihr zusammenarbeitete, von ihrem wechselvollen Leben: Lokis Kindheit und Jugend, dem Krieg und der Bonner Republik, davon, wie sie sich immer wieder neu erfand und dabei doch sie selbst blieb. Mit großem Selbstbewusstsein ausgestattet, wusste sie genau, wer sie war und was sie wollte. Als "armer Leute Kind" hatte sie feste Standpunkte und hegte durchaus Unverständnis gegenüber Leuten, die ihre Chancen nicht sahen – und dennoch begegnete sie den Menschen immer auf Augenhöhe. "Ein Jahr mit Loki" ist nicht nur das persönliche Porträt einer beeindruckenden Frau – es ist auch ein Buch über das Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Lothar Frenz

Ein Jahr mit Loki

Über dieses Buch

Botanikerin, Naturschützerin, Lehrerin, Autorin: Loki Schmidt war immer mehr als die Frau an Helmuts Seite. In ihrem letzten Lebensjahr arbeitete sie mit Lothar Frenz am «Naturbuch für Neugierige», und es entwickelte sich rasch ein vertrautes Verhältnis. Sie sprachen über die gemeinsame Begeisterung für alles, was lebt und wächst, über die Abenteuer im Alltag und die lebenslange Lust am Lernen, über den Gang der Dinge und das Alter. Nach und nach gewährte Loki dem fünfundvierzig Jahre Jüngeren Einblicke in ihr wechselvolles Leben, in dem sich die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts spiegelt.

Hier erzählt Lothar Frenz von diesem Leben, Lokis Kindheit und Jugend, dem Krieg und der Bonner Republik, davon, wie sie sich immer wieder neu erfand und dabei doch sie selbst blieb. Mit großem Selbstbewusstsein ausgestattet, wusste sie genau, wer sie war, was sie wollte und woher sie kam. Als «armer Leute Kind» hatte sie durchaus Unverständnis gegenüber Leuten, die ihre Chancen nicht sahen. Den Menschen begegnete sie immer auf Augenhöhe. Jeder, der sie traf, schloss sie sofort ins Herz. «Ein Jahr mit Loki» ist nicht nur das sehr persönliche Porträt einer beeindruckenden Frau – es ist auch ein Buch über das Leben und was man von ihm will.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt·Berlin Verlag, Berlin, März 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung Frank Ortmann

Umschlagfoto Eva Kroth

Die Seitenzahlen im Druck beziehen sich nicht auf den Bildnachweis

ISBN 978-3-644-10089-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Meinen Eltern gewidmet

Der erste Kaffee

«Aber Herr Frenz, wir sind doch durch Zufall ein gutes Gespann geworden, oder?»

Loki Schmidt war neunzig Jahre alt, als wir uns kennenlernten, ich fünfundvierzig. «Großmuttergeneration trifft Enkelgeneration», sagte sie oft zu mir. Und doch gab es einen großen Unterschied zu den Großeltern, Onkeln und Tanten, die mir nahestanden, mich seit meiner Kindheit begleiteten und deren Altern und Sterben ich erlebte. Denn sie waren mein ganzes Leben über da: Wir schritten gemeinsam voran in den Jahren, teilten viele Erfahrungen und Erlebnisse und konnten uns im besten Falle über einen langen Zeitraum hinweg voneinander verabschieden. Bei Loki war das anders: Wir waren gerade dabei, uns kennenzulernen, und in unserem Kennenlernen war aufgrund ihres hohen Alters von Anfang an die Vorstellung von Begrenztheit dabei.

Drei, vier Mal hatten Loki Schmidt und ich uns erst getroffen und uns soeben an der Haustür in Hamburg-Langenhorn verabschiedet. Ich kam gerade an den Wachposten vorbei, in Gedanken noch bei unserem Gespräch der vergangenen Stunden, als mir der Satz mit dem Zufall wieder einfiel. Ich musste sofort lächeln. Auf Sätze, die mit «Aber Herr Frenz» begannen, folgte immer etwas besonders Zugeneigtes von Loki, das hatte ich schon bemerkt. Mir wurde in jenem Augenblick klar, wie gern ich sie bereits hatte – und ich erschrak, denn mir wurde auch bewusst, wir würden keinen langen gemeinsamen Weg vor uns haben. Der Schreck führte mir vor Augen, dass längst etwas anders war als bei meinen anderen Arbeitsbegegnungen.

Auf eine Weise war auch Loki beinahe mein ganzes Leben über da: als Gattin jenes Bundeskanzlers, den ich mit meinen ersten politischen Erlebnissen verbinde – dem RAF-Terror, der Entführung Hanns Martin Schleyers und der Befreiung der Geiseln von Mogadischu. Die Abwahl Helmut Schmidts durch das konstruktive Misstrauensvotum verfolgten wir in der Schule vor dem Fernsehbildschirm als Anschauungsbeispiel für gelebte und funktionierende Demokratie. In späteren Jahren wurde Loki Schmidt zusammen mit ihrem Mann fast schon zu einer moralischen Instanz und einem Sinnbild für Anstand – Letzteres bitte schön mit spitzem Hamburger S gesprochen. Sie waren Ikonen Deutschlands, in deren gemeinsamem Leben sich die Geschichte eines Jahrhunderts spiegelte.

Zu einem Synonym für ausufernden Tabakkonsum wurden die beiden auch: Die letzten Raucher zu sein, die ihre Nikotinliebe öffentlich zelebrierten, machte sie nicht nur zu Vertretern einer vergangenen Epoche, in der allerorts hemmungslos gequalmt wurde, es gab ihren launigen Auftritten auch etwas Kultiges und Leichtes.

Die mit steigendem Alter immer größer werdende Beliebtheit des Ehepaars Schmidt veranlasste Tochter Susanne bei der öffentlichen Feier zum neunzigsten Geburtstag ihres Vaters zu der augenzwinkernden Bemerkung, in der Öffentlichkeit sei eine «klammheimliche Neigung zum Monarchistischen» erkennbar. Sie überlegte, ob nicht geradezu ein virtueller Heiligenschein über beiden kreise – oder vielleicht doch nur die Rauchkringel der dauerglimmenden Mentholzigaretten.

Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, selber einmal regelmäßig und selbstverständlich bei den Schmidts ein und aus zu gehen. Bis ein paar Wochen zuvor, im August 2009, der Zufall in Gestalt meines Lektors anfragte, ob ich nicht ein Buch zusammen mit Loki Schmidt schreiben wolle, eine Einführung in die Natur. Und so fuhren er und ich gemeinsam zum Neubergerweg, um Loki und mich einander vorzustellen und die Idee zu besprechen.

Ein Drehbuchautor mit Sinn fürs Klischee hätte die ersten Worte geschrieben haben können. Kaum saßen wir bei der ersten Tasse Kaffee auf den Wohnzimmersofas, da fragte sie schon:

«Rauchen Sie, Herr Frenz?»

Es war wirklich die allererste Frage, die sie mir stellte, und so, wie sie gestellt war, lag tiefer Ernst darin.

«Ich habe mein ganzes Leben lang nur getrunken, Frau Schmidt», antwortete ich. Diese Antwort hatte ich mir, ehrlich gesagt, bereits vorher überlegt. Allerdings hätte ich nie erwartet, dass unsere erste Begegnung wirklich so ablaufen würde. Wann immer ich diese Anekdote erzähle, lachen an dieser Stelle alle auf. Loki Schmidt lachte nicht. Ich schaute in ein fassungsloses Gesicht.

«Sie haben es noch nicht einmal versucht?»

Das war das erste Mal, dass sie mich verblüffte. Gleich mit ihrer zweiten Frage richtete sie sich nicht nach dem imaginären Skript. Heute weiß ich, genau darin lag ein Teil ihres kommunikativen Geschicks: sich der Erwartung zu widersetzen, aber dennoch zugewandt, neugierig und angemessen zu reagieren und damit den Gesprächspartner ausdrücklich ernst zu nehmen. Diese Haltung verlieh Loki etwas überaus Präsentes und auf ganz erfrischende Weise Entwaffnendes.

Ein Jahr mit Loki – dank ihrer «Verpflichtung zu arbeiten», selbst im hohen Alter.

Noch etwas anderes steckte hinter ihrer Reaktion: Nicht nur die Verwunderung darüber, dass jemand ihr Lieblingsvergnügen nicht teilte, sondern auch Unverständnis. Dass jemand nicht die Neugier besitzt, es wenigstens einmal auszuprobieren, nein, das konnte sie nicht verstehen. Unserer beginnenden Zusammenarbeit tat meine Antwort zum Glück keinen Abbruch, denn ich konnte ihr glaubhaft versichern, dass ich das Rauchen durchaus probiert hatte, es mir aber einfach nicht schmeckte. Und weil ich nie geraucht hatte in meinem Leben, sei ich auch kein militanter Nichtraucher, beruhigte ich sie.

So diskutierten wir also über die Idee zum Buch über die Natur, entwickelten erste Gedanken, als irgendwann das Telefon klingelte. Loki nahm den Hörer ab:

«Schmidt.»

«Hier auch», hörte ich aus dem Telefon die Stimme des Altkanzlers. Der Apparat war auf laut gestellt, sodass man gut verstehen konnte, was auf der anderen Seite der Leitung gesagt wurde.

«Du hast dich gar nicht verabschiedet, als du gefahren bist», begann Loki das Gespräch mit ihrem Mann, der gerade in der Redaktion der «Zeit» angekommen war.

«Deswegen rufe ich an, meine Liebe, um tschüs zu sagen.»

«Tschüs!», sagte Loki. Dann legte sie den Hörer auch schon wieder auf und grinste mich an. «So albern wird ein Ehepaar, wenn es alt wird, Herr Frenz.»

Das Wesentliche war gesagt, die Zuneigung gegenseitig ausgedrückt, ohne pathetisch oder allzu gefühlig zu sein. In dieser beeindruckenden Zugewandtheit eines alten, albernen Paares, das sich bereits seit der Schulzeit kannte, lag auch die Sorge umeinander, wie ich später mitbekam.

Loki und ich verabredeten die Zusammenarbeit und wollten uns nun regelmäßig treffen. Damit war ich angekommen im Hause der «Rauchkringel-Schmidts». Daheim notierte ich das Stichwort «Pingpong» in meinen Aufzeichnungen über unsere erste Begegnung und merkte bald darauf, dass uns beide nicht nur die Leidenschaft für die Natur verband, sondern auch eine gewisse Grundalbernheit.

Nun hatten wir also ein gemeinsames Projekt, und wie sich zeigen sollte, hatten wir wirklich nicht viel Zeit. Es wurde «ein Jahr mit Loki», fast auf den Tag genau: Nur vier Tage fehlten zur Vollendung dieses Jahres – von unserem ersten Kaffee bis zum letzten Telefonat.

Mein Beruf beschert mir immer wieder besondere Erlebnisse. Meine regelmäßigen Besuche in Langenhorn, die Gedankenexpeditionen und Gespräche mit Loki in diesem Jahr, stehen für mich ganz vorn und auf gleicher Stufe mit meinen Expeditionen zu den letzten weißen Flecken dieser Erde, nach Amazonien, Neuguinea und in die Zentralafrikanische Republik. Abenteuer lassen sich vielerorts erleben – auch vor der Haustür. Und wenn sich zwei auf gleicher Wellenlänge begegnen, sogar in Gesprächen.

Noch heute fällt es mir schwer, die beiden Lokis zusammenzubekommen: die öffentliche «Bundesloki», die jeder kannte, die um die ganze Welt gereist war und mit unzähligen Menschen gesprochen hatte, und jene Loki, mit der ich rasch vertraut beisammensaß, die ich immer nur bei ihr zu Hause in Hamburg-Langenhorn erlebte und fast immer nur zu zweit.

Mit dem «Enkelblick» aus diesem Jahr möchte ich noch einmal auf ihr Leben zurückschauen. Auf den Menschen Loki, den ich in seinem letzten Lebensjahr aus nächster Nähe kennenlernen konnte und den ich so schnell so gern mochte. Für meinen Rückblick habe ich einige Oberbegriffe ausgewählt. Sie richten sich nach Dingen, über die wir gesprochen haben, die ich mit ihr erlebt, die ich beobachtet habe, die mir aufgefallen sind.

Vom Ende her betrachtet, sieht ein Leben manchmal so stimmig aus. Dabei stellt sich die Frage, worauf es im Leben eigentlich ankommt, wie es gelingen kann. Was ist ein erfülltes Leben, was ein richtiges? Was bedeutet es überhaupt, «richtig» zu leben? Wie schafft man das? Und was hinterlasse ich?

Ein Blick auf Lokis Leben gibt für solche Fragen einige Anregung.

Herkunft: Armer Leute Kind

Bei unserem zweiten Treffen kamen wir ganz schön herum: auf die Twin Towers in New York, wo ein Schwarm Wildgänse über Manhattans Skyline flog, in den Garten des Bonner Kanzleramts und die private Bonsaisammlung des japanischen Kaisers Hirohito, an den Hamburger Hafen natürlich und in das Ferienhaus der Schmidts am Brahmsee. Innerhalb von drei Stunden legten wir mit dem Hurtigruten-Postschiff im norwegischen Tromsø an, betrachteten im Katharinenkloster auf dem Sinai den brennenden Dornbusch Mose, staunten über die gewaltigen Huftierherden der Serengeti und diskutierten, ob die Urwälder Amazoniens eine verwilderte Kulturlandschaft seien. Wir ließen uns durch die Welt treiben, kreuz und quer, durch Länder und Jahre, ausgehend von persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen und Expeditionen. Denn bei dieser ersten Sitzung zu zweit wollten wir uns kennenlernen, wollten vielleicht schon eine Grundidee für unser Buch finden.

Am Ende des intensiven und kurzweiligen Gesprächs voller Gedanken und Abenteuer sagte Loki, zwischendurch habe sie durchaus «mal sehr kleine Augen» bekommen und sei ein wenig müde geworden. Daher wollte ich beim nächsten Mal wissen, wie es ihr nach unserem letzten Treffen ergangen war. War es nicht zu anstrengend gewesen? Zu viel für eine Neunzigjährige? Neunzigeinhalb, verbesserte sie mich. Das war ihr wichtig.

«Wissen Sie, was ich getan habe, als Sie weg waren? Da bin ich in die Küche gegangen und habe Wurzeln geschält und klein geschnitten. Fürs Abendbrot, da gab es Erbsen und Wurzeln.»

Was hatte ich erwartet? Vielleicht, dass sie sich müde und etwas erschöpft hingelegt hätte. Dass sie sagen würde, wir sollten es mal nicht übertreiben und in Zukunft öfter auf die Uhr schauen. Aber nein: «Das habe ich auch früher gemacht, diesen Wechsel zwischen Hand- und – wenn Sie so wollen – Kopfarbeit. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Mit fünfzehn musste ich den Haushalt führen, weil meine Mutter von morgens bis abends zum Nähen ging.»

In dieser Antwort schwang ihre Einstellung zum Leben mit. Arbeit, in welcher Form auch immer, war stets ein Teil davon. Große Mühen, Last und Verantwortung waren ihr nie fremd. Ihre Herkunft war ihr sehr präsent, in unseren Gesprächen erwähnte sie sie oft: «Wer aus einem Elternhaus wie meinem stammt, denkt doch nicht daran, einmal solche Reisen zu machen.»

Sehr selbstbewusst sagte sie: «Ich bin armer Leute Kind.»

Loki entstammte einer Arbeiterwelt, wie sie heute in Deutschland nicht mehr existiert. Als Helmut Schmidt seine Klassenkameradin Loki Glaser erstmals zu Hause besuchte, um ihr die Baskenmütze vorbeizubringen, die sie bei seinem Kindergeburtstag vergessen hatte, war er entsetzt: Dass Menschen so ärmlich, so dunkel wohnen mussten, empörte den Zehnjährigen, der aus einer kleinbürgerlichen Familie kam.[1] Helmut Schmidts Vater Gustav hatte durch Bildung den sozialen Aufstieg aus der Arbeiterklasse bereits geschafft und war Lehrer geworden. Die bedrückende Armut der Glasers – «wirkliches Elend», schrieb Helmut Schmidt noch in seinem letzten Buch – rief sein Gefühl für Gerechtigkeit wach.[2]

Lokis Familie lebte da in einem «Terrassenhaus», was heutzutage ausgesprochen hübsch klingt, damals aber einen düsteren Wohnblock im Hinterhof beschrieb: ein «billiges Loch» von achtundzwanzig Quadratmetern, das siebenundzwanzig Mark im Monat kostete. «Das war genau das, was mein Vater wöchentlich bekam. Ein Wochenverdienst ging als Miete weg.»

Loki fand die Wohnung «herrlich – weil sie uns allein gehörte».[3] Die Enge habe sie nicht wahrgenommen, sie kannte ja nichts anderes. Für sie war die «Terrasse» ein Fortschritt. Zuvor hatte die junge Familie in der Wohnung der Großeltern in der Schleusenstraße am Hafen in Hammerbrook gelebt, zusammen mit den Schwestern der Mutter und später deren Ehemännern. Dort war Hannelore, wie ihr wirklicher Name lautet, als erstes Kind im März 1919 zur Welt gekommen. Den Namen «Loki» schnappte sie daheim auf, als es um den wenig beliebten Gott aus der nordischen Sagenwelt ging, einen Blutsbruder Odins, eine vielseitige, aber durchtriebene und listige Figur. Weil «Hannelore» für das kleine Mädchen schwer auszusprechen war, übernahm sie das einfachere Wort für sich: «Loki» blieb sie ihr Leben lang. Dass sie damit einen eher negativ konnotierten Namen in etwas Grundsympathisches umdeutete, passt zu ihrem ungewöhnlichen Lebensweg.

Mit der Geburt des dritten Kindes, der Schwester Linde, wurde die großelterliche Wohnung endgültig zu klein. Drei Jahre war Loki alt, als die Glasers in die Baustraße im Hamburger Stadtteil Borgfelde, die heutige Hinrichsenstraße, zogen: Nach der Arbeit transportierte der Vater mit Freunden die wenigen Habseligkeiten im Handkarren durch die Stadt. Da es schon dunkel war, hing eine Papierlaterne am Wagen. «Meine Mutter schob den Kinderwagen mit dem Baby, mein Bruder Christoph saß am Fußende, und ich marschierte nebenher.»

Die Terrassenwohnung war düster und bescheiden: Auch in die beiden Vorderzimmer schien nur selten die Sonne hinein, eines war das Kinderzimmer, das andere das kleine Wohnzimmer mit dem einzigen Ofen, in dem sich das Familienleben abspielte. Nach hinten zeigten das vier Quadratmeter große Schlafzimmer der Eltern mit einem selbstgezimmerten Bett und die Küche mit dem einzigen Wasserhahn der Wohnung. Beide Räume waren noch dunkler, denn die nächste Häuserreihe war nur wenige Meter entfernt. Ein Badezimmer gab es nicht, die Toilette im Treppenhaus teilten sich die Glasers mit den Nachbarn. Immerhin, das war beinahe Luxus, denn bei anderen Terrassenhäusern lag die Toilette im Hof.

Auch zwischen die Häuser gelangte wenig Licht, links und rechts graue Wände. Solange die Kinder noch nicht zur Schule gingen, durften sie nicht auf der Straße spielen, sondern nur im Hof. Doch was erblickte Loki dort? In den Ritzen des Kopfsteinpflasters, wo sich ein bisschen Erde angesammelt hatte, schoben sich zwei Pflanzen «mühsam zwischen den Steinen empor»: das Einjährige Rispengras und der Löwenzahn. «Die zwei Pflanzen aus meiner Kindheit sehe ich heute noch vor mir. Früher habe ich manches Mal gedacht, nicht ich habe die Pflanzen entdeckt, die Pflanzen haben mich ausgesucht.»

Das war eine prägende Entdeckung an diesem tristen Ort in einer schwierigen Zeit. In Lokis Beschreibungen klingt die Armut immer an, aber nicht nur sie. Hineingeboren in das gerade zusammengebrochene Kaiserreich und in die Wirren der Weimarer Republik, der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutschland, fiel ihre Kindheit in eine Zeit des Aufbruchs: Die Arbeiterklasse war bildungshungrig, und auch Lokis Eltern Hermann und Gertrud Glaser wollten die ärmlichen Verhältnisse hinter sich lassen und teilhaben an den gesellschaftlichen Neuerungen.

Im Hinterhof der großelterlichen Terrassenwohnung in der Bürgerweide überragte Loki 1928 die Nachbarskinder und ihre jüngeren Geschwister Christoph und Linde, die direkt links neben ihr stehen.

Uneingeschränkter Zugang zu Bildung war nicht selbstverständlich. Gymnasien oder «höhere Schulen» kosteten Schulgeld, das für Arbeiterfamilien schwer aufzubringen war. Beide Elternteile hatten zunächst acht Jahre lang die Volksschule besucht, die schulgeldfrei war. Als gute Schüler wurden sie danach für die «Selekta» ausgewählt: In Hamburg gab es diese zusätzliche neunte, weiterführende Klasse, die für begabte Volksschüler aus armen Familien kostenlos war und zu einem Abschluss vergleichbar der mittleren Reife führte.

Nach der Schulzeit lernten Lokis Mutter Gertrud und ihre drei Schwestern einen Beruf, was damals für Frauen ungewöhnlich war: Die Mutter wurde Schneiderin, die Schwestern Kontoristinnen. Vater Hermann machte eine Lehre als Elektriker und arbeitete danach mal beim Arbeitsamt, mal auf einer Werft. «Wenn eine Uhr mit Batterie stehenbleibt, hält mein Mann sie mir heute noch hin und sagt: Dein Vater war Elektriker, mach mal», erzählte Loki.

Die Eltern bildeten sich auch nach der Schulzeit und Ausbildung weiter – getreu dem vom Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht propagierten Wort «Wissen ist Macht». Seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland die ersten Arbeiterbildungsvereine entstanden, in denen viele Volkshochschulen ihre Wurzeln haben. Zwei, drei Mal in der Woche besuchten Lokis Eltern die dortigen Kurse: Es ging um die neusten Erkenntnisse aus Biologie, Vorgeschichte und Geologie, um Kunst, Architektur, das Bauhaus und die Hamburger Backsteinbauten des Stadtplaners Fritz Schumacher, der die Menschen mit seinen Klinkerbauten aus ihren katastrophalen Wohnverhältnissen befreien wollte und dessen Gebäude bis heute das Bild Hamburgs prägen. So erwarben die Glasers eine breitgefächerte und oft anwendungsorientierte Bildung.

Lokis Mutter hatte etwa Vorträge über die Ernährungslehre von Max Bircher-Benner gehört, einem Pionier der Vollwertkost. «Wir haben aus heutiger Sicht schon sehr vernünftig gegessen. Meine Mutter kochte für die damaligen Verhältnisse modern, nicht so viel Künstliches kam dazu. Es gab rohe Haferflocken und Früchte mit Honig und Milch. Das Originalrezept war meiner Mutter zu teuer, denn da durfte man nicht Milch, sondern musste Sahne nehmen. Also hat sie das variiert. Dem Geldbeutel meiner Eltern kam diese Kost entgegen, dass man nicht so viel Fleisch isst.»

Der leere Geldbeutel spielte wohl auch eine Rolle, als ihr Vater sie ein einziges Mal in seinem Leben schlug. Die Eltern durften im Schrebergarten von Freunden zwei Beete bepflanzen, um etwas Gemüse anzubauen. «Ich habe meinem Vater dort einen Strauß gepflückt. Älter als vier Jahre kann ich nicht gewesen sein, ich konnte noch nicht richtig sprechen und habe ihm strahlend den Strauß hingehalten: Limelein! Und da hat mein Vater mich versohlt.»

Denn die «Limelein» waren Bohnenkeimlinge – eine künftige Mahlzeit also. Dass er aus Sorge um die Ernährung der Familie seine kleine Tochter geschlagen hatte, die sich über etwas Schönes freute, das sie ihm schenken wollte, das machte er sich bis zum Lebensende zum Vorwurf. «Noch kurz bevor er gestorben ist, hat er gesagt: Das tut mir heute noch leid.»

Was die Eltern in den Vorträgen der Volkshochschule lernten, brachten sie heim und probierten es gleich aus: Im Flur der Glasers blickte ein Selbstbildnis des Vaters von der Wand. Weil es nicht «normal» und naturalistisch gemalt war, sondern blass und grün, von expressionistischen Vorbildern inspiriert, verstörte es so manchen Besucher. Das Bild einer Birke in der Heide hat die Jahrzehnte überdauert und hängt noch heute im Haus der Schmidts in Langenhorn, das auch nach dem Tod des Ehepaares unverändert geblieben ist.

Das Wissen und den Bildungshunger gaben die Glasers an ihre Kinder weiter. Freitags, wenn der Vater seinen Lohn bekam und es die familiäre Kassenlage hergab, kaufte er Kunstpostkarten und erklärte sie den Kindern.

Schon seit 1925 übte Loki an der Geige. «Auch als wir ganz arm waren, bekamen wir Musikunterricht.» So knapp das Geld war, die Eltern waren einfallsreich, wenn es darum ging, die Familie an ihrem Wissen teilhaben zu lassen: «Es war wohl Mitte der zwanziger Jahre, als mein Vater und meine Mutter mit dieser Neuigkeit von der Kontinentalverschiebung heimkamen. Sie hatten damals in der Hamburger Volkshochschule noch Alfred Wegener höchstpersönlich gehört, wie er von seiner neuen Theorie berichtete. Sie kamen begeistert nach Hause in unsere winzig kleine Hinterhofwohnung, und wir haben dann sofort aus einer alten Zeitung Afrika und Südamerika ausgeschnitten. Wenn man das ganz säuberlich schneidet, dann passt das ja fabelhaft. Für mich war das als Kind wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das vergisst man nicht.»

Außerdem besaßen die Eltern trotz knapper Finanzen eine antiquarische Ausgabe der 1906 erschienenen Sturm’schen «Flora von Deutschland», mit fünfhundert «Abbildungen nach der Natur in fünfzehn Bänden», in denen einheimische Pflanzen beschrieben waren. Die wenigen Bücher im Hause waren ein kostbarer Schatz und dennoch für die Kinder verfügbar: Noch bevor Loki in die Schule kam, blätterte sie in der «Flora». «Ich durfte mir verhältnismäßig früh den einen oder anderen Band rausnehmen und sogar darin rummalen. Und irgendwo ist noch mit ungelenker Schrift HANNELORE zu lesen, und zwar das N falsch herum, wie Kinder das machen.» So erwarb sie erste Grundkenntnisse der Botanik. Dank der vielen Abbildungen in der «Flora» fiel ihr schon als Kind das Bestimmen von Pflanzen leicht.

Der Vater versuchte, die düstere Wohnung freundlicher zu gestalten. An die Wand des Kinderzimmers malte er einen südamerikanischen Tukan, einen schwarzbunten Pfefferfresservogel, inmitten eines üppigen tropischen Urwalds. Früh wuchs in Loki der Wunsch, in der Welt herumzureisen und Naturforscherin zu werden, auch wenn sie noch keine Vorstellung davon hatte, was das bedeutete. Als sie später von Alexander von Humboldt und seinen Entdeckungsreisen las, hatte sie ein Vorbild gefunden.

«Solche verrückten Familien wie uns gibt es, glaube ich, heute kaum mehr, der Umstände wegen. Bei uns ging es sehr unkonventionell zu.» Für die damalige Zeit ungewöhnlich, liefen die Eltern durchaus mal nackt durch die Wohnung. «Der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein war mir selbstverständlich.»

1929 erfuhr Loki, dass sie noch ein drittes Geschwisterchen bekommen würde: «Dann sah man langsam den schwellenden Bauch, und Sie können sich ja vorstellen, wie ein neugieriges Kind dauernd fragt: Wie groß ist das schon? Und als meine kleine Schwester anfing zu strampeln, durfte ich den Bauch meiner Mutter anfassen.»

Loki wurden keine Geschichten vom Storch erzählt, die Glasers machten ihren Kindern nichts vor. Sie durften fragen und fragen – und sie durften erleben, was sich erleben ließ.

Als sich die Geburt ihrer Schwester Rose ankündigte, blieb Loki zu Hause, die anderen Geschwister waren ausquartiert. «Im Nebenzimmer habe ich alle Geräusche gehört, die hauptsächlich ja aus Stöhnen bestanden, und habe dann den ersten Schrei vernommen, und dann kam meine Tante und sagte: Du hast eine kleine Schwester, komm. Und ich habe das neugeborene Baby gesehen, es war zwar schon abgenabelt, aber noch nicht gebadet. Diese Erfahrung hat meine Tante mir ermöglicht, wofür ich ihr heute noch dankbar bin.»

1929 zog die Familie in eine größere Neubauwohnung für «Kinderreiche»: knapp sechzig Quadratmeter in der Snitgerreihe in Hamburg-Horn, für 77 Mark Miete. Allein die Wohnküche war mit zwanzig Quadratmetern fast so groß wie zuvor die gesamte Wohnung. Jetzt hatten sie sogar ein eigenes Badezimmer, eine Speisekammer und eine Zentralheizung.

Bald darauf griff die Weltwirtschaftskrise auf Deutschland über und beendete die Goldenen Zwanziger, in denen sich die Wirtschaft vom Ersten Weltkrieg erholt und Kunst, Kultur und Wissenschaft eine Blütezeit erlebt hatten. Infolge der weltweiten Depression verlor Lokis Vater 1931 seine Stelle. Ein Jahr später gab es in Deutschland fast sechs Millionen Arbeitslose. Der Aufstieg der Nationalsozialisten hatte da längst begonnen.

Nun reichte bei den Glasers das Geld oft nicht mehr für das Nötigste. Es gab nur geringe Arbeitslosenunterstützung. Wochenweise musste der Vater mit anderen Arbeitslosen aufs Land, um Bauern bei der Ernte zu helfen. Manchmal weinte die Mutter zu Hause, weil kein Pfennig Geld mehr da war; dann wurde Loki losgeschickt, um beim Händler auf Pump zu kaufen. Manchmal waren die Geschwister so hungrig, dass sie unreifes, angebissenes Obst von der Straße aufsammelten. Weil die Mutter tagsüber zum Nähen ging, für fünf Mark am Tag, versorgte Loki als Älteste den Haushalt – «wir alle halfen, wo es ging» – und lernte neben den intellektuellen Dingen allerhand Praktisches: Saubermachen, Waschen, Kochen, Schneidern, Basteln, Werken.

Vater und Mutter Glaser waren politisch interessiert und zwischendurch Mitglied der USPD gewesen, einer Abspaltung der SPD. Irgendwann jedoch traten sie wieder aus, genervt vom Parteiengezänk der Weimarer Republik. Strikte Gegner der erstarkenden Nationalsozialisten waren die Glasers trotzdem.

Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, sagte ihr Vater zur vierzehnjährigen Loki: «Diese Wahl bedeutet Krieg.» Als sie nachfragte, schwieg er und sagte, er wolle sie nicht beeinflussen.

Ein Jahr nach der Machtergreifung besuchte Hitler Hamburg. Die Schulen blieben geschlossen, und die Schüler mussten sich entlang der Strecke vom Flughafen in die Innenstadt aufstellen. Loki schwor sich, den Arm nicht hochzureißen, wenn der Führer vorbeifuhr. Sie und ihre Mitschüler warteten an der Alsterkrugchaussee. Irgendwann hörten sie ein Brausen aus der Ferne, das langsam anschwoll. Als Hitler zu sehen war, ging auch Lokis Arm in die Höhe, sie brüllte und winkte mit, allen guten Vorsätzen zum Trotz. «Ich schämte mich wie nie zuvor in meinem Leben.»[4]