7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

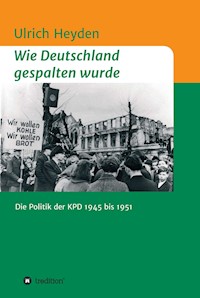

Bei den alljährlichen Feiern zur deutschen Einheit wird in den Hintergrund gedrängt, wie es eigentlich 1949 zur Gründung von zwei deutschen Staaten kam und welche Position die Kommunistische Partei Deutschlands zur Frage der deutschen Einheit vertrat. Kaum bekannt ist, dass die KPD, die 1947 in den Westzonen 320.000 Mitglieder hatte, eine der entschiedensten Kräfte war, die für die deutsche Einheit und gegen die Gründung eines "westdeutschen Separatstaates" eintrat. Mit ihren Aktivitäten auf den Gebieten Entnazifizierung, Kampf gegen den Hunger, Wiederaufbau und Sozialisierung der Schlüsselindustrien leistete die KPD einen wichtigen Beitrag für den Aufbau der Demokratie in Westdeutschland. Das Programm der Kommunisten von 1945 zielte auf eine demokratisch-antifaschistische Entwicklung, wie sie im Potsdamer Abkommen von den Siegermächten festgelegt worden war, nicht auf eine Revolution. Trotzdem wurde die KPD in eine Außenseiterrolle gedrängt und Deutschland gespalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Foto: Galina Gryaznova

Bei den alljährlichen Feiern zur deutschen Einheit wird in den Hintergrund gedrängt, wie es eigentlich 1949 zur Gründung von zwei deutschen Staaten kam und welche Position die Kommunistische Partei Deutschlands zur Frage der deutschen Einheit vertrat. Kaum bekannt ist, dass die KPD, die 1947 in den Westzonen 320.000 Mitglieder hatte, eine der entschiedensten Kräfte war, die für die deutsche Einheit und gegen die Gründung eines "westdeutschen Separatstaates" eintrat. Mit ihren Aktitäten auf den Gebieten Entnazifizierung, Kampf gegen den Hunger, Wiederaufbau und Sozialisierung der Schlüsselindustrien leistete die KPD einen wichtigen Beitrag für den Aubau der Demokratie in Westdeutschland. Das Programm der Kommunisten von 1945 zielte auf eine demokratisch-antifaschistische Entwicklung, wie sie im Potsdamer Abkommen von den Siegermächten festgelegt worden war, nicht auf eine Revolution. Trotzdem wurde die KPD in eine Außenseiterrolle gedrängt und Deutschland gespalten.

Ulrich Heyden wurde 1954 in Hamburg geboren. Er ist seit 1992 als Moskau-Korrespondent für deutschsprachige Medien tätig und berichtet heute für der Freitag, Nachdenkseiten, Telepolis, Rubikon und RT deutsch. In den 1990er Jahren berichtete er für den Deutschlandfunk und die tageszeitung, bis 2014 für die Sächsische Zeitung. Er ist Autor von „Wer hat uns 1945 befreit?“ (2020), „Ein Krieg der Oligarchen. Das Tauziehen um die Ukraine“ (2015), Mitautor von „Opposition gegen das System Putin“ (2009) und Co-Regisseur von „Lauffeuer“, dem ersten deutschsprachigen Film über den Brandangriff auf das Gewerkschaftshaus von Odessa am 2.Mai 2014.

Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtoepfe mehr machen - sondern Stahlhelm und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins:

Sag NEIN!

Wolfgang Borchert, 1947

Ulrich Heyden

Wie Deutschland gespalten wurde

Die Politik der KPD 1945 bis 1951

© 2020 Ulrich Heyden

Titelbild: Bundesarchiv - Hungerwinter 1947. Wegen der katastrophalen Ernährungslage legten am Montag, 31. März 1947, in Krefeld Tausende die Arbeit nieder und versammelten sich zu einer Protestkundgebung auf dem Karlsplatz.

Umschlag, Bild des Autors: Galina Gryaznova

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-347-12636-7

Hardcover:

978-3-347-12637-4

e-Book:

978-3-347-12638-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Vorwort: Westdeutsche Kommunisten von 1945 bis heute – kein leichter Weg

Einleitung

1.Fragestellung

2.Quellenlage und Forschungsstand

3.Vorgehensweise

Kapitel 1Die KPD als Partei der "antifaschistischen Demokratie"

1.1 Strategie, Programmatik, Politik

1.1.1 Politische Konzeptionen der Parteiführung in der Zeit der NS-Herrschaft

1.1.2 Politische Konzeptionen im kommunistischen Widerstand

1.1.3 Der kommunistische Widerstand in Hamburg

1.1.4 Der Aufruf der KPD vom Juni 1945

1.2. Organisation

1.2.1 Aufbau der KPD in Westdeutschland

1.2.2 Aufbau der KPD in Hamburg

1.2.3 Auseinandersetzung mit dem "Sektierertum“

1.3 Presse

1.3.1 Aufbau und Verbreitung der KPD/SED-Presse

1.3.2 Die "Hamburger Volkszeitung"

1.3.2.1 Programmatik und inhaltlicher Aufbau der Zeitung

1.3.2.2 Redaktion, Verlag, Druckerei

1.3.2.3 Auflage, Erscheinungsweise, Verbreitungsgebiet

1.3.2.4 Zensur- und Presseprozesse, Verbotsmaßnahmen

Kapitel 2Das Ringen um die Einheitspartei

2.1 Bildung von Einheitsorganisationen in Hamburg

2.1.1 Sozialistische Freie Gewerkschaft

2.1.2 Antifas

2.2 Die SPD Hamburg drängt zur Einheitspartei

2.3 Die KPD Hamburg drängt zur Einheitspartei

2.4 Der Versuch der SED-Gründung in Hamburg

2.5 Die KPD/SVD als Einheitspartei

Kapitel 3Der Kampf der KPD um die Einheit Deutschlands

3.1 Potsdamer Konferenz

3.2 Der Weg zur "separatistischen Westregierung"

3.2.1 Die Frage der Reparationen

3.2.2 Marshall-Plan

3.2.3 Währungsreform und Berlin-Krise

3.3 Grenzfragen

3.3.1 Die Nord- und Westgrenze

3.3.2 Die Oder-Neiße-Grenze

3.4 Exkurs: Deutsche Kriegsgefangenen in der Sowjetunion

3.5 Neuausrichtung der europäischen KPs

3.6 Neuausrichtung der KPD

3.7 Kampagne für den Deutschen Volkskongress

3.8 Die "Säuberung" der Partei

3.9 Die „Säuberung“ in Hamburg und Schleswig-Holstein

3.10 Die „Kaderbriefe“

Kapitel 4Die Politik der KPD für einen"antifaschistisch-demokratischen" Aufbau in Hamburg

4.1 Senat und Bürgerschaft

4.2 Die Hamburger Verwaltung

4.3 Wirtschafts- und Sozialpolitik

4.3.1 "Friedenswirtschaft"

4.3.2 Demontagen

4.3.3 Ernährung und Brennstoffversorgung

4.3.4 Wohnungspolitik

4.4 Antinazistische Politik

4.5 Ostflüchtlinge, "Displaced Persons","Exodus"-Flüchtlinge

Zusammenfassung

1.Programmatik und Politik

2.Entwicklung der Parteiorganisation

3.Ansätze von Eigenständigkeit

4.Westdeutsche Kommunisten 1945 – 1968

5.War die Spaltung Deutschlands vermeidbar?

Ergänzende Materialien

Quellen- und Literaturverzeichnis

Kurzbiographien

Abkürzungsverzeichnis

ADGB

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund

AdsD

Archiv der sozialen Demokratie

ADN

Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst

BzG

Beiträge zur Geschichte der deutschen

Arbeiterbewegung

CALPO

Comité 'Alemagne Libre' Pour l'Ouest

CDP

Christlich-Demokratische Partei

CIC

Counter Intelligence Corps

CSS

Centre Sanitaire Suisse

DANA

Deutsche Allgemeine Nachrichten-Agentur

DENA

Deutsche Nachrichten-Agentur

DPD

Deutscher Presse-Dienst

DVZ

Deutsche Volkszeitung

DWK

Deutsche Wirtschaftskommission

EKKI

Exekutivkomitee der Kommunistischen

Internationale

GET

Gedenkstätte Ernst Thälmann, Hamburg

HAZ

Hamburger Allgemeine Zeitung

HE

Hamburger Echo

HFP

Hamburger Freie Presse

HNB

Hamburger Nachrichtenblatt

HVZ

Hamburger Volkszeitung

IfZ

Institut für Zeitgeschichte

IML

Institut für Marxismus-Leninismus

ISK

Internationaler Sozialistischer Kampfbund

KI

Kommunistische Internationale

KJVD

Kommunistischer Jugendverband Deutschlands

Kominform

Kommunistisches Informationsbüro

KPD

Kommunistische Partei Deutschlands

KPdSU (B)

Kommunistische Partei der Sowjetunion

(Bolschewiki)

KPJ

Kommunistische Partei Jugoslawiens

KPO

Kommunistische Partei Deutschlands (Opposition)

MB

Material Bergmann

MdBü

Mitglied der Bürgerschaft, Hamburg

MdR

Mitglied des Reichstags

ND

Neues Deutschland

NHP

Neue Hamburger Presse

NKFD

Nationalkomitee "Freies Deutschland"

NZ

Niederdeutsche Zeitung

PV

Parteivorstand

PVA

Archiv des SPD-Parteivorstandes in Bonn

SAP

Sozialistische Arbeiterpartei

SBZ

Sowjetische Besatzungszone

SDAPR

Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands

SMAD

Sowjetische Militäradministration in Deutschland

Sopade

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (im Exil)

StAH

Staatsarchiv Hamburg

SVD

Sozialistische Volkspartei Deutschlands

UAP

Unabhängige Arbeiterpartei

USPD

Unabhängige Sozialdemokratische Partei

Deutschlands

VD

Vortragsdisposition

VK

Versammlungskalender

VVN

Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes

WuT

Wissen und Tat

WuZ

Weg und Ziel

ZA

Zentralausschuss

Vorwort

Westdeutsche Kommunisten von 1945 bis heute – kein leichter Weg

Jedes Jahr am 3. Oktober wird der „Tag der deutschen Einheit“ gefeiert. An diesem Tag trat im Jahr 1990 der Vertrag in Kraft, mit dem die DDR der Bundesrepublik beitrat.

Doch was da eigentlich gefeiert wird immer unklarer. Ostdeutschland wurde befreit von SED-Herrschaft und Stasi.

Freiheit wurde versprochen. Aber viele Deutsche haben heute das Gefühl, dass öffentlich-rechtliche Medien und private Zeitungskonzerne erneut versuchen, die Bürger in eine bestimmte politische Richtung zu lenken. Eine zunehmend anti-russische Berichterstattung löst bei vielen Menschen Unbehagen aus.

Die Infrastruktur von Ostdeutschland wurde modernisiert. Doch der Großteil der DDR-Industrie ist verschwunden. Neue Industrieansiedlungen in Ostdeutschland gibt es nur wenige.

Demokratie wurde versprochen. Doch fast alle Führungsposten in ostdeutschen Betrieben, Verwaltungen und Medien sind mit Personen aus Westdeutschland besetzt.

Dass die beiden deutschen Staaten seit 1990 zusammenwachsen konnten, war nur möglich, weil die Sowjetunion ihre Truppen aus der DDR komplett abzog. Doch anstatt den Rückzug der Sowjetunion aus Ostdeutschland zu honorieren, setzte die deutsche Politik auf eine Osterweiterung der NATO, nach dem Motto: Russland ist schwach, wir nehmen uns noch mehr.

Westdeutsche Politiker lobten Anfang der 1990er Jahre in den höchsten Tönen die Möglichkeit ein Europa des Friedens aufzubauen. Doch statt mehr Frieden leben wir seit 2014 in akuter Kriegsgefahr. Mit dem Staatsstreich in der Ukraine kam der Kalte Krieg zurück.

Warum kam es zur Spaltung Deutschlands?

Um zu verstehen, warum alles so gelaufen ist und warum es 1949 überhaupt zur Gründung von zwei deutschen Staaten mit unterschiedlichen Gesellschaftssystemen kam, muss man sich noch einmal die vier Nachkriegsjahre angucken, als Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt war, die sowjetische, die amerikanische, die britische und die französische.

Die vorliegende Studie, die sich mit der Politik der Kommunistischen Partei Deutschlands und besonders dem Wirken der Hamburger Kommunisten in den Jahren 1945 bis 1951 beschäftigt, soll mehr Klarheit über die Frage schaffen, wer Deutschland gespalten hat.

Kaum bekannt ist, dass die westdeutsche KPD sich in den Nachkriegsjahren für die Einheit Deutschlands einsetzte. Doch die westlichen Besatzungsmächte beobachteten das Wirken der westdeutschen Kommunisten mit großer Sorge. Alles was die Einbindung Westdeutschlands in westliche Wirtschafts- und Verteidigungsbündnisse störte, verfolgten sie.

Die herrschende Meinung im Westen Deutschlands ist, dass sich die demokratische Bundesrepublik nicht mit der „Diktatur in Ostdeutschland“ vereinigen konnte, wollte sie nicht die Grundprinzipien Freiheit und Demokratie verraten. Doch diese Sichtweise blendet aus, dass der Generalsekretär der KPdSU, Josef Stalin, und der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow, immer wieder Vorschläge für die Bildung eines geeinten Deutschlands machten. Im geeinten Deutschland sollte es eine gesamtdeutsche Regierung, ein Mehrparteiensystem, sowie Presse- und Versammlungsfreiheit geben.

Der sowjetische Außenminister Molotow schlug auf der Außenministerkonferenz der Siegermächte in Paris am 10. Juli 1946 vor: „Deutschland wird als einheitlicher friedliebender Staat, als demokratische Republik mit einem aus zwei Kammern bestehenden gesamtdeutschen Parlament und einer gesamtdeutschen Regierung wiederhergestellt.“1

Im März 1952 - drei Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik und der DDR – kam von Stalin ein letzter Vorschlag für ein einiges Deutschland, die sogenannte „Stalin-Note“. Der KPdSU-Generalsekretär schlug den USA, Großbritannien und Frankreich über einen Diplomaten vor, Deutschland zu vereinigen und einen neutralen Status zu geben. Eine gesamtdeutsche Regierung sollte einen Friedensvertrag mit den Siegermächten unterzeichnen. Spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des Friedensvertrages sollten sämtliche Streitkräfte der Besatzungsmächte aus Deutschland abgezogen werden. Der damalige Bundeskanzler, Konrad Adenauer, lehnte Stalins Vorschlag als „Störmanöver“ ab.

Das Potsdamer Abkommen – eine ausgeschlagene Chance

Nach dem Sturz des Hitler-Faschismus durch die Siegermächte waren die Chancen für den Aufbau eines friedlichen Europas und die Regierungsbeteiligung von Kommunisten eigentlich sehr günstig. Kommunisten wurden in Italien und Frankreich an der Regierungsbildung beteiligt. Auch in Deutschland wurden Kommunisten in die zunächst ernannten Landesregierungen berufen.

Das Potsdamer Abkommen vom August 1945 schaffte die Grundlage für eine völlige Neugestaltung des politischen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland. Im Potsdamer Abkommen hatten Stalin, Truman und Churchill, die Vertreter der drei Siegermächte – Sowjetunion, USA und Großbritannien – folgendes vereinbart. „In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschaftsleben zu dezentralisieren mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, dargestellt insbesondere durch Kartelle, Syndikate, Trusts und andere Monopolvereinigungen.“ Die Entflechtung richtete sich gegen die Industrie-Kartelle, welche Hitler und die NSDAP finanziert hatten. Das Widerentstehen eines aggressiven Militarismus und Imperialismus sollte verhindert werden.

Nicht nur SPD und KPD auch die CDU orientierte sich in ihren Ahlener Programm vom Februar 1947 am Potsdamer Abkommen. Das Ahlener Programm begann mit den Sätzen: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen.“

In Hessen wurden im Dezember 1946 bei einer Volksabstimmung der Artikel 41 für die Landesverfassung angenommen. Der Artikel sah die Vergesellschaftung wirtschaftlicher Grundstoff- und Schlüsselindustrien und die Beaufsichtigung oder Verwaltung von Großbanken und Versicherungsunternehmen durch den Staat vor. Doch bei der Umsetzung später haperte es. Der Artikel 41 wurden nicht umgesetzt, weil sich die CDU und die amerikanische Besatzungsbehörde querstellten.

1947 – Abkehr vom Potsdamer Abkommen

Der demokratisch-antifaschistische Impuls des Potsdamer Abkommens ging schnell verloren. Die Entnazifizierung in den Westzonen Deutschlands wurde nur halbherzig vollzogen. Am 12. März 1947 kündigte US-Präsident Harry S. Truman in einer Botschaft an den US-Kongress das freundliche Verhältnis zur Sowjetunion ganz offiziell auf. Die USA – so Truman - würden von nun an alle „freien Völker“ gegen den Kommunismus unterstützen. Damit begann die Politik der „Eindämmung“ der Sowjetunion. Staaten, die an die Sowjetunion grenzten, sollten zu antirussischen Bollwerken aufgebaut werden.

Das betraf auch Westdeutschland. Im März 1948 wurde von Frankreich, Großbritannien und den Benelux-Staaten der Brüsseler Pakt unterzeichnet. Mit dem Brüsseler Pakt wollte man die westlichen Militärkapazitäten gegen die Sowjetunion bündeln.

1948 wurde unter Ludwig Erhard die Bizone und die Bank deutscher Länder – eine Vorgängerin der Bundesbank - gegründet. Eine endgültige Teilung Deutschlands in zwei Wirtschaftsräume erfolgte im Juni 1948 durch die Währungsreform in Westdeutschland und West-Berlin. Die Sowjetunion reagierte im gleichen Monat mit der Blockade von Westberlin.

Die einseitigen Schritte zu einer Vereinheitlichung der Wirtschaftspolitik in den Westzonen widersprachen dem Potsdamer Abkommen, in dem unmissverständlich geschrieben stand: „Während der Besatzungszeit ist Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten.“

Die zwiespältige Rolle des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher

Der Aufbau eines westdeutschen Separat-Staates ging zügig voran. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Erst vier Monate später, am 7. Oktober 1949 erklärt sich der 2. Deutsche Volksrat zur Provisorischen Volkskammer und setzt die Verfassung der DDR in Kraft.

Nach der Gründung der Bundesrepublik erklärte Bundeskanzler Adenauer, dass allein die Bundesrepublik Deutschland das deutsche Volk vertrete, da es in Ostdeutschland keine freien Wahlen gäbe.

Die immer stärker werdende Verhärtung zwischen der Sowjetunion und den Westalliierten machte die Bedingungen für die Arbeit der KPD in Westdeutschland immer schwieriger. Die Partei musste sich in den Westzonen nicht nur mit revanchistischen Stimmungen in Teilen der Bevölkerung auseinandersetzen, die ein Ende der Entnazifizierung und eine Zurückgabe von Schlesien, Pommern und Ostpreußen forderten. Die Kommunisten in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands mussten auch zu Vorwürfen westdeutscher Medien und Politiker Stellung nehmen, nach der die Vereinigung von KPD und SPD in der Sowjetischen Besatzungszone unter Zwang erfolgt und die Bevölkerung von Westberlin durch die „Berlin-Blockade“ der Sowjetunion in eine Notlage gebracht worden war.

Zu dem ideologischen Druck von Politikern und Medien kamen juristische Maßnahmen. In den westlichen Besatzungszonen wurden immer wieder Zeitungen der KPD verboten oder mussten wegen kritischer Äußerungen über die westlichen Besatzungsmächte für Monate ihr Erscheinen einstellen2. So wurde Ende August 1947 einem der Lizenzträger der Frankfurter Rundschau, dem Kommunisten und Journalisten Emil Carlebach, die Lizenz entzogen.

Alle Versuche der KPD auch in den Westzonen eine Einheitspartei mit den Sozialdemokraten zu gründen, wurden von den westlichen Militärbehörden und dem Führer der westdeutschen SPD, Kurt Schumacher, hintertrieben oder administrativ unterbunden.

Die deutschen Kommunisten bezeichnete Kurt Schumacher wortgewaltig als "rotlackierte Nazis". Die KPD sei verantwortlich für den Zusammenbruch der Weimarer Republik. Auf ein Verhandlungsangebot der DDR-Volkskammer antwortete Schumacher am 30. Januar 1951 im Bundestag, „die deutschen Demokraten können nur mit Deutschen über Deutschland verhandeln, aber nicht mit Gesinnungsrussen, deren Deutschtum eine bloße Äußerlichkeit ist.“

Während Schumacher sich von den Kommunisten mit viel Getöse abgrenzte, äußerte er sich – im Gegensatz zu dem ersten deutschen Bundeskanzler, Konrad Adenauer - zurückhaltend zu einer Integration der westlichen Besatzungszonen in Wirtschafts- und Verteidigungsbündnisse mit westlichen Staaten. Darin sah Schumacher eine Gefährdung der Wiedervereinigung Deutschlands. Stalins Vorschlag von 1952, Deutschland zu einem neutralen Staat zu machen, hätte man nach Meinung des damaligen SPD-Vorsitzenden zumindest prüfen müssen.3 Dass Schumacher zunächst nicht zu den Befürwortern der Westintegration gehörte, hatte auch damit zu tun, dass sechs Millionen Deutsche, die aus den Ostgebieten nach Westdeutschland geflüchtet waren, auf eine Rückkehrmöglichkeit in ihre alte Heimat hofften. Mit seiner Rhetorik für die Einheit Deutschlands wollte Schumacher diese Menschen für die SPD gewinnen.

Antifaschisten der ersten Stunde

Trotz ihrer Reputation als mutige Kämpfer gegen Hitler, waren die führenden Politiker der KPD einem Trommelfeuer westdeutscher Medien und Politiker ausgesetzt, welche Kommunisten als Anti-Demokraten und Gefolgsleute von Stalin verächtlich machten.

Führende Mitglieder der KPD waren während des Hitler-Faschismus in Gefängnissen und Konzentrationslagern eingekerkert.

Max Reimann, seit 1948 Vorsitzender KPD in den westlichen Besatzungszonen, war ab 1942 im KZ-Sachsenhausen eingekerkert.

Kurt Müller, seit 1948 stellvertretender KPD-Vorsitzender in Westdeutschland, war sechs Jahre Gefangener im Zuchthaus Kassel und danach im KZ Sachsenhausen.

Harry Naujoks, 1946 Vorsitzender der KPD Hamburg, war von 1933 bis 1945 Häftling in verschiedenen Konzentrationslagern.

Wilhelm Prinz, von 1949 bis 1951 Landesvorsitzender der KPD Hamburg, war ab 1941 Häftling im KZ Sachsenhausen.

Erich Otto Hoffman, von 1945 bis 1950 Chefredakteur des KPD-Organs „Hamburger Volkszeitung“, war drei Jahre in Konzentrationslagern eingekerkert, zuletzt in Buchenwald.

Einfluss in Betrieben

Die KPD in Westdeutschland war keine reine Parlamentspartei. Sie hatte auch starke Organisationen in Betrieben und Stadtteilen. In den westdeutschen Betrieben hatte die KPD in den unmittelbaren Nachkriegsjahren erheblichen Einfluss. 1947 beteiligten sich Kommunisten führend an Demonstrationen und Streiks gegen Hunger und schlechte Versorgung. Am Arbeitsplatz wog das persönliche Verhalten der Kommunisten mehr, als die Frage, wie stehst du zur Sowjetunion?

1946 waren die Betriebsräte der drei großen Hamburger Werften - Blohm & Voss, Deutsche Werft, Howaldtswerke - sowie der beiden mittelgroßen Werften - Norderwerft und Stülckenwerft - mehrheitlich Mitglieder der KPD.4 Im westdeutschen Bergbau waren Ende 1946 38 Prozent der Betriebsräte Mitglieder der KPD.5

Die Kommunisten in Westdeutschland hatten in den ersten zwei Nachkriegsjahren beachtliche Erfolge bei Wahlen und bei der Gewinnung von Mitgliedern. Der Faschismus war zerschlagen. Der Krieg hatte ungeheure Verwüstungen und soziales Elend angerichtet. Die Sowjetunion forderte zwar Reparationen aus Ostdeutschland. Aber viele Deutsche verstanden, dass der Krieg von deutschem Boden ausgegangen war und man froh sein konnte, dass dieser Krieg, der viele deutsche Städte in eine Trümmerwüste verwandelt hatte, beendet war.

Eine neue Ideologie gab es in Westdeutschland noch nicht. Die Mitläufer der NSDAP mussten sich politisch neu orientieren. In diese Lücke stieß die KPD mit ihrem Programm zu einem Aufbau eines friedlichen, demokratischen Deutschlands. Bis 1947 war die Partei - außer in Schleswig-Holstein - in allen westdeutschen Landesparlamenten vertreten. Die KPD stellte auch Minister und Senatoren in mehreren Landesregierungen.

Max Reimann, Vorsitzender der KPD, beim Eintreffen auf dem

3. Parteitag der SED am 20. Juli 1950, Bundesarchiv

In Niedersachsen war das KPD-Mitglied Karl Abel in den Jahren 1946 bis 1948 Minister für Gesundheit und Minister ohne Geschäftsbereich.

In Bremen wurden 1945 zwei KPD-Mitglieder zu Senatoren ernannt. Herrmann Wolters wurde Senator für Ernährung und Arbeitseinsätze, Adolf Ehlers Senator für Wohlfahrt. Nach dem Übertritt der beiden Politiker in die SPD, bekamen 1946 zwei andere KPD-Mitglieder Senatoren-Posten. Die KPD-Mitglieder Käthe Popall und Albert Häusler wurden Senatoren für Gesundheit sowie Wohnraumbeschaffung und Brennstoffbeschaffung.

Auch in Hamburg waren 1945/46 zwei Senatoren Mitglieder der KPD. Friedrich Dettmann war Senator für Gesundheit und Franz Heitgres Senator für Flüchtlingsfürsorge und Wiedergutmachung.

Hochburg an der Elbe

Hamburg war vor und nach dem Hitler-Faschismus eine Hochburg der KPD. Im April 1932, bei den letzten freien Bürgerschaftswahlen vor dem Machtantritt der Nazis, bekam die KPD in der Hansestadt 15 Prozent der Stimmen. Bei der ersten Bürgerschaftswahl nach der Befreiung vom Faschismus, im Oktober 1946, erhielt die KPD in Hamburg 10,4 Prozent der Stimmen.

Doch der 1947 beginnende Kalte Krieg zwischen den Westmächten und der Sowjetunion vergiftete das innenpolitische Klima in den Westzonen. Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl im Oktober 1949 sank das Wahlergebnis der Kommunisten auf 7,4 Prozent und bei den Bürgerschaftswahlen im November 1953 auf 3,2 Prozent der Stimmen.

Die Zeit von Faschismus und Krieg war für die KPD ein scharfer Einschnitt. 1933 hatte die Partei im Gebiet der späteren Westzonen 150.000 Mitglieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich in Westdeutschland etwa die Hälfte dieser Mitglieder wieder der KPD an. Bis zum September 1947 konnte die KPD ihre Mitgliedschaft in den Westzonen nach eigenen Angaben auf 324.000 Mitglieder mehr als vervierfachen.6

Neue Verfolgung

Doch ab 1947 sank der Einfluss der KPD kontinuierlich. Während die Partei bei den ersten Bundestagswahlen im August 1949 5,7 Prozent der Stimmen bekam - 1,3 Millionen Wähler hatten für die Kommunisten gestimmt –, stimmten bei der Bundestagswahl 1953 nur noch 2,2 Prozent der Wähler für die Kommunisten.

Von Seiten der Militärverwaltungen in den westlichen Besatzungszonen, der sich neu bildenden westdeutschen Verwaltungen sowie von Seiten der Gewerkschaftsführer waren KPD-Mitglieder zunehmend Repressionen ausgesetzt.

Im November 1951 stellte die Bundesregierung einen Verbotsantrag gegen die KPD. Der Antrag wurde begründet mit der KPD-Parole vom „aktiven Widerstand“ gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands.

Am 17. August 1956 wurde die KPD dann vom Bundesverfassungsgericht verboten. Zum Zeitpunkt ihres Verbots war die KPD noch in den Landesparlamenten von Niedersachsen, Bremen und dem Saarland vertreten. Deutsche Gerichte nahmen 125.000 Ermittlungen gegen KPD-Mitglieder auf. 7.000 Personen wurden verurteilt.

Austritte und Ausschlüsse

Nicht nur die Verhärtung des außen- und innenpolitischen Klimas, auch eine innerparteiliche Verhärtung schwächte die KPD. In Bremen traten die beiden Senator Wolters und Ehlers zur SPD über. Sie kritisierten die KPD für eine nicht entschiedene sozialistische Politik und die Abhängigkeit der SED von der Sowjetunion.7

In Bayern trat Heinrich Schmitt, Minister für besondere Aufgaben, aus der KPD aus.

Die zwischen 1949 bis 1952 durchgeführten „Säuberungen“ in der KPD haben tiefe Spuren hinterlassen. Gegen die Bremer Sozialsenatorin Käthe Popall eröffnete die KPD 1952 ein Ausschlussverfahren, welches aber wegen dem Widerstand der Parteibasis nicht zum Vollzug kam.8

Der bekannteste Fall der Partei-„Säuberungen“ sind die Maßnahmen gegen den stellvertretenden KPD-Vorsitzende Kurt Müller. Er wurde 1950 von einem Beauftragten der SED nach Ost-Berlin geholt und dort verhaftet. Nach fünfjähriger Haft in der DDR und der Sowjetunion kehrte Müller nach Westdeutschland zurück. Er trat in die SPD ein und wurde Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung.

„Besonderer deutscher Weg zum Sozialismus“

Die Politik der KPD bewegte sich bis 1947 in dem vom Potsdamer Abkommen gesteckten Rahmen. Die Partei forderte nicht den sofortigen Übergang zum Sozialismus, sondern beschränkte sich auf demokratische Forderungen wie die Entnazifizierung und die Zerschlagung der Monopole. Es gab in der KPD-Führung die Hoffnung, man könne die Großbetriebe nach einer Entnazifizierung gemäß dem Potsdamer Abkommen zum Teil einer friedlichen Wirtschaft machen.

Die ostdeutsche SED und die westdeutsche KPD arbeiteten bis 1947 noch mit dem gleichen strategischen Ziel. Der SED-Theoretiker Anton Ackermann hatte im Februar 1946 die These vom „besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“ vorgestellt und damit eine Beschränkung der KPD-Politik auf antifaschistische und demokratische Forderungen theoretisch begründet.

Nicht wenigen KPD-Mitgliedern war die Absage an sozialistische Forderungen suspekt. Sie forderten eine sofortige Verstaatlichung der Schlüsselindustrien und den Übergang zum Sozialismus. Die Parteiführung musste Überzeugungsarbeit leisten, denn die SPD redete unaufhörlich vom Sozialismus. Warum nicht auch die KPD?, fragten sich viele Kommunisten.

Auf dem „1. Bezirksparteitag der KPD Wasserkannte9“ im Mai 1946 begründete der damalige Bezirksvorsitzende Erich Hoffmann die Möglichkeit eines "unblutigen Übergangs zum Sozialismus" damit, dass „in großen Teilen Deutschlands die alte reaktionäre Staatsmaschinerie vollständig beseitigt ist“ und „die kapitalistischen Kräfte (…) durch die Zerschlagung der Trusts (besonders in der sowjetischen Zone) weitgehendst geschwächt“ sind. Im September 1946 erklärte der neue Vorsitzende des Bezirks Wasserkante, Gustav Gundelach, wenn der Prozess der demokratischen Erneuerung gelänge, sei „am Ende dieser Entwicklung ohne Blutvergießen der Übergang zum Sozialismus“ möglich.

Abkehr vom „besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“

Da sich die Widersprüche zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion ab 1947 zuspitzten, gab die KPD 1948 die These vom „besonderen deutschen Weg“ auf. Anton Ackermann erklärte nun, die These sei „zweifellos eine Konzession an die starken antisowjetischen Stimmungen in gewissen Teilen der deutschen Bevölkerung“ gewesen. „Die Theorie von einem besonderen deutschen Weg zum Sozialismus lässt dem Antibolschewismus Raum, statt ihn zu bekämpfen […] sie hindert schwankende und unklare Elemente daran, die richtige Position zu finden […] Sie […] muss […] liquidiert und bis auf den letzten Rest ausgemerzt werden."

Dieser harte Kursschwenk hing mit der neuen Generallinie der KPdSU zusammen. Ab 1948 wurden überall in den ost- und westeuropäischen KPs angebliche „Agenten des Westens“, „Titoisten“ und „Trotzkisten“ enttarnt. Es gab Parteiausschlüsse und in Osteuropa sogar Haftstrafen und auch Todesurteile gegen führende Kommunisten. In der Tschechoslowakei wurden im sogenannten Slansky-Prozess 1951 elf führende Funktionäre der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei als angebliche Titoisten, Trotzkisten und westliche Agenten gehängt.

Viele Opfer der Repressionen wurden in den Volksdemokratien Osteuropas nach Stalins Tod stillschweigend „rehabilitiert“. In der SED/PDS begann 1989 eine öffentliche Aufarbeitung der Verbrechen gegen Parteimitglieder während der 1930er, 1940er und 1950er Jahre.

In dem Hauptreferat10 auf dem letzten Parteitag der SED im Dezember 1989 sprach der Hochschullehrer Michael Schumann über die Verbrechen an Mitgliedern der Parteien des sozialistischen Lagers, ohne dass er dabei den Sozialismus insgesamt verdammte. „Die Mehrzahl dieser Menschen ist, obwohl sie schlimmen Drangsalen ausgesetzt war, ihren sozialistischen und humanistischen Idealen treu geblieben. Soweit es sich um Genossen unserer Partei handelt, haben sich die meisten nach Wiedererlangung der Freiheit ohne zu zögern weiter in unseren Reihen für eine sozialistische Zukunft eingesetzt, (Beifall) und das, liebe Genossinnen und Genossen, obwohl ihre Rehabilitierung oft nur halbherzig, verklausuliert oder gar nicht erfolgt ist. Vielen können wir noch postum die Ehre zurückgeben.“

In der neuen Linken in Westdeutschland wurde über den Stalinismus schon in den 1970er Jahren hart diskutiert. Doch die im Zuge der Perestroika Ende der 1980er Jahre bekanntgewordenen Fälle lösten in Westdeutschland erneute Debatte aus. Die neuen Fakten über den Stalinismus und der wirtschaftliche Kollaps der Sowjetunion Ende der 1980er Jahre beschleunigten den Auflösungsprozess der verschiedenen kommunistischen Parteien und Organisationen in Westdeutschland. Nicht wenige „harte Kommunisten“ entdeckten plötzlich Vorzüge der Marktwirtschaft. Mit dem Ende des „realen Sozialismus“ schien eine Alternative zum Kapitalismus in unerreichbare Ferne gerückt.

Für viele – auch undogmatische – Linke war das Ende des „realen Sozialismus“ eine seelisch-moralische Katastrophe. Eine ganze Generation der westdeutschen Linken war der festen Überzeugung gewesen, Sozialismus sei auch in Westdeutschland möglich. Man hatte sich in den 1960er Jahren politisiert. Damals herrschte in der Linken Aufbruchstimmung. Begeistert sang man die Lieder von Ernst Busch und Lieder vom Widerstand gegen die Militärjunta in Chile. Viele westdeutsche Intellektuelle machten nicht Karriere in ihrem Beruf, sondern gingen in Betriebe und begannen mit kämpferischer Gewerkschaftsarbeit. Zahlreiche Mitglieder der DKP und Aktivisten der Neuen Linken wurden zu Betriebsräten und Jugendvertretern gewählt.

Linke Gedanken waren im westdeutschen Kulturbetrieb seit dem Ende der 1960er Jahre nicht mehr verpönt. Sie begannen wie Hefe in einem Teig die Jugend zu infizieren. Die Konservativen reagierten zunächst unbeholfen und repressiv. Erst ab Mitte der 1980er Jahre gelang es der politischen Elite die rebellische Jugend über die Partei Die Grünen wieder in das System zu integrieren.

1968 – Wiederzulassung einer kommunistischen Partei

Die Geschichte der Kommunisten in Westdeutschland ist äußerst wechselhaft. Nachdem die Kommunisten 1956 mit dem KPD-Verbot aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen worden waren, zeigte sich Ende der 1960er Jahre, dass dieser Ausschluß für die politische Elite mehr Probleme brachte als Nutzen. 1968 wurde mit der DKP wieder eine kommunistische Partei in Westdeutschland zugelassen. Für die Zulassung gabe es innen- und außenpolitische Gründe.

In Westdeutschland entwickelte sich in den 1960er Jahren eine Protestbewegung, die - für Herrschenden überraschend - alle gesellschaftlichen Bereiche erfasste. Die Proteste richteten sich gegen den Krieg in Vietnam, die Notstandsgesetze, gegen Faschismus, Revanchismus (die NPD und CDU forderten die „Wiedergewinnung der verlorenen Ostgebiete“) und gegen einen verknöchert-patriarchalen Alltag, indem Frauen nichts zu sagen hatten und Homosexuelle sich verstecken mussten.

Die deutsche Wirtschaft hoffte, angesichts der wirtschaftlichen Rezession 1966 - der ersten in der Nachkriegszeit -, ihre Position durch Geschäfte mit der Sowjetunion zu verbessern.

Doch wie sollte das bewerkstelligt werden, war doch die Ideologie des Antikommunismus zur tragenden Säule der Bundesrepublik geworden. In den 1960er Jahren gehörte die Bundesrepublik (mit Spanien, Portugal und Griechenland) zu den Staaten in Westeuropa in denen die Kommunistische Partei verboten war.

Italien – weniger belastet von der paranoiden Angst vor allem Linken und Kommunistischem – war Deutschland bei seinen Wirtschaftskontakten mit der Sowjetunion voraus. Fiat baute 1966 in der Stadt Toljatti an der Wolga das große Lada-Autowerk. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Italiens, Palmiro Togliatti, persönlich hatte das Bauprojekt an der Wolga eingefädelt.

Für Westdeutschland gab es ein Problem. Es konnte nicht so einfach Wirtschaftsbeziehungen mit der Sowjetunion aufnehmen. Die Sowjetbürger hätten das, nur 25 Jahre nach dem deutschen Vernichtungskrieg, nicht verstanden. Ausgerechnet Westdeutschland! Dort feierte die NPD in den 1960er Jahren Wahlerfolge. Abgeordnete der NPD saßen in den Landesparlamenten von Hessen, Bayern, Bremen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und die KPD war immer noch verboten.

In dieser Situation entschied die Bundesregierung die Neugründung einer kommunistischen Partei unter dem Namen DKP zuzulassen. Das Parteiprogramm der DKP war weniger scharf formuliert als das der KPD. Die Rede war nicht mehr von der "Diktatur des Proletariats", sondern von der "Macht der Arbeiterklasse" und einer "antimonopolistischen Demokratie".

Mit der Zulassung der DKP hoffte die Bundesregierung wohl auch, ein Abdriften von Teilen der linken Protestbewegung in den Untergrund zu verhindern. Viele Linke meinten Ende der 1960er Jahre, die Gefahr eines neuen Faschismus in Deutschland, sei nicht nicht gebannt. Die im Mai 1968 vom Bundestag beschlossenen Notstandgesetze und ein Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, welcher der NSDAP angehört hatte, zeigten nach Meinung vieler Linker, dass die Bundesrepublik noch nicht wirklich zur Demokratie entschlossen war.

Wie wichtig es für die sowjetische Führung war, dass es in der Bundesrepublik eine legale kommunistische Partei gab, zeigte sich im September 1971 beim Besuch des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt auf der Krim. Dort führte der westdeutsche Kanzler mit dem damaligen KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew Gespräche über einen Vertrag11 zur Entspannung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland.

In seinen Erinnerungen schreibt12 Brandt: „Beiläufig fragte Breschnew, ob es den Tatsachen entspreche, dass „die Partei von Herrn Bachmann13“ (die DKP) in der Bundesrepublik legal tätig sei. (Dies war sein Weg, vom offensichtlich lästigen KPD-Thema wegzukommen.) Ich bestätigte, die DKP sei aktiv und legal tätig. Sie könne konkurrieren wie jede andere Partei. Mir gegenüber sei sie nicht freundlich, aber das erwarte ich natürlich auch nicht. Bei uns gäbe es Kreise, die ein Verbot wünschten, aber dies sei nicht meine Meinung.“

Für Thälmann nur ein Stolperstein

In keinem Land Westeuropas ist der Antikommunismus bis heute so ausgeprägt wie in Deutschland. Das 1956 vom Bundesverfassungsgericht verhängte KPD-Verbot ist immer noch in Kraft. Warum? Weil Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg seine faschistische Vergangenheit nur schleppend und widerwillig aufgearbeitet und sich stattdessen als Frontstaat im Kalten Krieg eingerichtet hat.

Um Tausende Kommunisten, die während der Nazizeit in deutschen KZs gequält und ermordet wurden, trauert das offizielle Deutschland heute nicht. Bei Gedenkveranstaltungen zum Zweiten Weltkrieg und der Hitler-Zeit werden sie nicht erwähnt.

Der im KZ Buchenwald 1944 ermordete Vorsitzende der KPD und Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft, Ernst Thälmann14, muss sich in Westdeutschland mit einem „Stolperstein“ vor dem Hamburger Rathaus begnügen. Sein Antifaschismus wiegt in der öffentlichen Debatte weniger schwer als sein „Stalinismus“. Dass Thälmann von 1933 bis 1944 in Einzelhaft saß, dass er bei Verhören mit einer Nilpferdpeitsche misshandelt und ihm vier Zähne ausgeschlagen wurden, verschweigen die großen deutschen Medien.

Dass man Thälmann nicht ehrt, habe er selbst verschuldet, so die weitverbreitete Meinung unter westdeutschen Intellektuellen. Warum hat er auch die KPD nach den Stalinschen Prinzipien strenger Parteidisziplin aufgebaut und die SPD vor dem Machtantritt Hitlers als den Hauptfeind bezeichnet? Dass die gegen die SPD gerichtete Sozialfaschismus-These von den Kommunistischen Parteien 1935 aufgegeben wurde, wird nur von Wenigen zur Kenntnis genommen.

Aufschlussreich ist, dass sich die großen deutschen Medien für ermordete Kommunisten dann interessieren, wenn sie von den eigenen Leuten umgebracht wurden. Als Ende der 1980er in der Sowjetunion - im Zuge der Perestroika unter Gorbatschow – bekannt wurde15, dass deutsche Kommunisten, die in den 1930er Jahren vor Hitler in die Sowjetunion geflüchtet waren, dem Terror von Stalin zum Opfer fielen, berichteten die deutschen Medien ausführlich. Und Anfang der 2000er Jahre stellten16 sich die großen Medien dann wie selbstverständlich auf die Seite derjenigen in der Partei Die Linke, die forderten, man müsse an der Parteizentrale der Partei Die Linke in Berlin eine Gedenktafel für die „Tausenden in der Sowjetunion verfolgten und ermordeten“ deutschen Kommunisten anbringen.

Wie ein Witz der Geschichte

Die westlichen Besatzungsmächte hatten der SED nach ihrer Gründung 1946 verboten, sich in den Westzonen auszubreiten.

Doch es war wie ein Witz der Geschichte, dass mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, die SED-Nachfolgepartei PDS ganz legal in Westdeutschland politisch aktiv wurde.

Ich erinnere mich noch gut an einen Auftritt von Gregor Gysi 1990 im alten Hörsaal der Universität Hamburg. Die Stimmung unter den Hamburger Linken war nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus mau. Und da kam dieser Gysi, der in seiner humorvollen Art ganz anders rüberkam als die bekannten Partei-Oberen aus DDR.

Der PDS-Vorsitzende erzählte, fast wie in einem schönen Märchen, die Geschichte des Sozialismus sei noch nicht zu Ende. Es gäbe einen dritten Weg, jenseits von Stalinismus und Kapitalismus.

Die Zuhörer in Hamburg waren fasziniert von diesem Mann, für den das Ende des „realen Sozialismus“ kein Grund für Trauer war, sondern Anlass, frohen Herzens neue Wege zu beschreiten.

Doch nicht Wenige blieben skeptisch. Mit dem „dritten Weg“ hatte doch schon Lenin in seinen Werken abgerechnet. War diesem Gysi zu trauen?

Für die Medien war der neue Polit-Star Gysi ein gefundenes Fressen. Einige Zeit konnten sich Zeitungen und Fernseh-Sender nicht entscheiden, ist Gysi nun gut und schlecht für Deutschland?

Dann begann man dem Parteivorsitzenden aus Ost-Berlin und der PDS Steine in den Weg zu legen. Es durfte einfach nicht sein, dass die Nachfolgepartei der SED sich völlig gleichberechtigt am deutschen Politik-Betrieb beteiligt.

Wieder und wieder wurde der Vorsitzende der PDS vom „Spiegel“ ohne Beweise als informeller Mitarbeiter der Stasi verdächtigt. Jahrelang hagelte es Vorwürfe, die PDS habe sich ungesetzlich „Milliarden“ der SED angeeignet.

Das Kuckucks-Ei, welches die DDR der BRD ins Nest gelegt hatte, wurde vom Verfassungsschutz beobachtet. Im März 2014 teilte Innenminister Thomas de Maizière dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi mit, dass Bundestagsabgeordnete seiner Partei nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Doch diese Erklärung war unglaubwürdig. Ein Beispiel: Die Linke-Politikerin und Vizepräsidentin des Bundestages, Petra Pau, bekam zwar Einsicht in ihre Akte, die der Verfassungsschutz über sie führte. Große Teile der Akte waren jedoch geschwärzt17.

Das Schwärzen von Akten schürt Unsicherheit. Für ein Land, welches international für Demokratie und Menschenrechte eintritt, ist so eine Praxis höchst fragwürdig.

„Spiegel Online“ fordert von der Partei Die Linke Treue zur Nato

Bis heute steht die Partei Die Linke unter strenger Beobachtung der deutschen Medien. Immer wenn Jemand aus der Partei Die Linke direkte Kritik an der NATO und der USA übt, kommt eine Gegenattacke von den „Leitmedien“. Als der Linken-Abgeordnete Alexander Neu im Bundestag am 10. März 2020 eine Veranstaltung18 der Linken-Fraktion zur Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen organisierte, auf der eine der russischen Regierung nahestehende russische Politologin ein Referat hielt, lief „Spiegel Online“ Sturm und drohte unterschwellig mit staatlichen Maßnahmen gegen die Partei Die Linke.

Beim Lesen des Artikels19 von Spiegel-Online-Autor Jonas Schaible über die Linken-Veranstaltung hat man den Eindruck, dass der Artikel nicht von einem unabhängigen Journalisten, sondern von einem Pressesprecher des Verfassungsschutzes geschrieben wurde. In dem Spiegel-Artikel heißt es, „die Linke steht derzeit unter Beobachtung wie lange nicht. Nach diesem Abend noch etwas mehr.“

Die Veranstaltung der Linken mit einer russischen Politologin sei eine „heikle Veranstaltung in einem heiklen Moment“, schreibt Spiegel-Online. Warum heikel? Weil der Abgeordnete Neu „als Initiator einer Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin wegen des US-Drohnenmordes am iranischen General Qassim Soleimani gerade erst den Zorn vieler in Partei und Fraktion auf sich gezogen hat und jetzt ein Podium bekommt.“

„Heikel“ ist also, wenn ein deutscher Bundestagsabgeordneter Willkürakte der USA von deutschem Boden aus unterbinden will und russische Politologen auf Veranstaltungen sprechen lässt. Kaum zu glauben, dass solche Artikel heute als „Journalismus“ anerkannt werden, wo sie doch eigentlich PR für die Regierung sind.

SPON-Autor Schaible fordert von der Partei „Die Linke“ absolute Treue zur Nato und zur USA. Er schreibt: „Heikel ist die Veranstaltung, weil die Partei schon lange damit ringt, dass immer wieder Linke Diktaturen und Menschenrechtsverletzungen allenfalls halbherzig kritisieren, wenn es um linke Regierungen wie in Kuba und Venezuela, oder eben um Russland geht. Das aber wirft die Frage auf, ob man mit dieser Partei regieren kann. Und mehr noch: ob alle in der Partei bedingungslos zur liberalen Demokratie stehen.“

Dass die Dienste und „Leitmedien“ gegen Linke Misstrauen schüren, ist seit 1945 eine Konstante in der westdeutschen und Politik. Die Öffentlichkeit hat sich an diesen Zustand gewöhnt, aber mit Demokratie hat das nichts zu tun. Demokratie heißt, gleiche Chancen für alle, auch für die kleineren Parteien.

Die folgende historische Untersuchung ist eine überarbeitete Fassung meiner Magisterarbeit, die 1990 von der Historischen Fakultät der Universität Hamburg angenommen wurde.

Ulrich Heyden, August 2020

Einleitung

1. Fragestellung

Im Mittelpunkt der KPD-Politik in Westdeutschland in der Zeit von 1945 bis 1948 stand das Bemühen in ganz Deutschland eine "antifaschistische Demokratie" aufzubauen. In ihrem Aufruf vom Juni 1945 erklärte die KPD-Führung, es wäre falsch, Deutschland ein Sowjetsystem aufzuzwingen. Dieser Weg entspräche "nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland."20 Zugleich beschwor die KPD "die Einheit der Alliierten", die im Potsdamer Abkommen ihren Niederschlag gefunden hat. Wesentliche Voraussetzung einer demokratisch-antifaschistischen Entwicklung sei die Schaffung einer "Einheitspartei der Arbeiterklasse". Als gesellschaftspolitisches Vorbild galt der KPD der Umwälzungsprozess in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ).

Die Ansätze der Einheitsbewegung in Westdeutschland hatten sich in den meisten Städten und Regionen schon bald nach Kriegsende festgefahren. Entgegen den Prognosen im KPD-Organ „Hamburger Volkszeitung“ führte die Vereinigung von KPD und SPD in der SBZ nicht zu einem Aufschwung der Einheitsbewegung in Westdeutschland. Die führenden KPD-Funktionäre nutzten das Stagnieren der Einheitspolitik nicht, um diese grundsätzlich zu überdenken.

Nach Meinung von westdeutschen Historikern war die zunehmende Erfolglosigkeit der KPD in erster Linie Resultat der KPD- Politik.21 Nach Dietrich Staritz befand sich die KPD in Westdeutschland in einem unlösbaren Widerspruch. Im Rahmen der von der KPdSU geprägten strategisch-taktischen Leitsätze der internationalen kommunistischen Bewegung habe die KPD neben einer innenpolitischen auch eine doppelte außenpolitische Funktion zu erfüllen gehabt:

"Sie stand einerseits wie ihre westeuropäischen Bruderparteien vor der immer wieder modifizierten Aufgabe, in ihrem engeren Aktionsbereich die globalen Interessen der Sowjet-Union zu propagieren und gegenüber den Westmächten abzusichern oder zu forcieren. Sie war andererseits als Teil einer gesamtdeutsch organisierten Partei auch einem Konzept verpflichtet, das - wie das der osteuropäischen Parteien - auf die volksdemokratische Transformation der SBZ zielte, damit die Spaltung Deutschlands hinnahm, die Möglichkeit einer einheitlichen gesamtdeutschen Entwicklung gleichwohl beständig betonte und womöglich auch tatsächlich offen halten sollte.

In der KPD der Westzonen kreuzten sich demnach eine eher defensive und eine eher offensive Variante der als einheitlich konzipierten internationalen kommunistischen Strategie. Und das Aufeinandertreffen dieser tendenziell widersprüchlichen Zielfunktionen in einer Partei prägte die Politik, die Entwicklung und damit auch das Schicksal der KPD zumindest ebenso wie ihr politisch-soziales Umfeld, der kalte Krieg und die Spaltung Deutschlands es taten."22

Anstatt nach "eigenen, situationsgemäßen Kampfformen" zu suchen sowie innerhalb oder außerhalb der Kommunistischen Weltbewegung eine "kritisch-selbstständige Position"23 einzunehmen, habe das Wahrnehmen "internationalistischer Aufgaben" für die KPD einen weitgehenden Einfluss-Verlust bewirkt.

Werner Müller kritisiert an der KPD-Nachkriegspolitik: Negierung der "Kerninhalte der 'westlichen' Demokratie"24, Vertretung eines ideologisch und nicht politisch begründeten Führungsanspruchs, Befürwortung der unter Ausschaltung einer offenen politischen Auseinandersetzung betriebenen Vereinigung von KPD und SPD in der SBZ.

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die von Staritz und Müller entwickelten Thesen anhand der "Hamburger Volkszeitung" (HVZ) zu überprüfen. Hinzu kamen eigene Fragestellungen: Gab es Ansätze für die Entwicklung eigenständiger Positionen der KPD in Westdeutschland? Warum scheiterte die Einheitsbewegung? Hatte diese Bewegung in Westdeutschland überhaupt eine Chance? Mit welchen Inhalten traten die KPD und die ihr nahestehende HVZ an ihre Zielgruppen25 (Arbeiter, Teile des Bürgertums, Frauen, Jugendliche) heran? Welche politischen und moralischen Werte vertraten Partei und Zeitung? Wie gestaltete sich der Meinungsbildungsprozess innerhalb der Partei? Welche Haltung nahmen KPD und HVZ gegenüber ausländerfeindlichen und antisemitischen Stimmungen in der Bevölkerung ein?

2. Quellenlage und Forschungsstand

Eine Erschwernis bei der Erforschung der Geschichte der KPD in damaligen Westzonen ist die Quellenlage. Ein Teil der Parteiakten wurde beschlagnahmt. Hiervon ist nur ein kleiner Teil im Bundesarchiv in Koblenz einzusehen.26 Ein anderer Teil der Parteiakten wurde vor der Beschlagnahmung ins Zentrale Parteiarchiv der SED gebracht und war bis 1990 nicht zugänglich. Die Akten des "eigentlichen Archivs der KPD" wurden dem ehemaligen Zentralen Parteiarchiv der SED nach Auskunft des Archivleiters, Prof. Voßke, erst 1990 in einem völlig ungeordneten Zustand übergeben27 und mussten archivwissenschaftlich bearbeitet werden. Diese Quellen konnte ich meine Untersuchung aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht einbeziehen.

Die für meine Untersuchung wichtigste Quelle war die „Hamburger Volkszeitung“, die seit 1946 mit zunächst 80.000 und ab 1947 mit 30.000 Exemplaren erschien. Soweit es mir für den Gang meiner Untersuchung nützlich erschien, habe ich außerdem folgende Quellen ausgewertet: Die vom ZK der KPD 1945 und 1946 zu Schulungszwecken herausgegebenen "Vortragsdispositionen", einzelne Aufsätze der Funktionärszeitschrift des Bezirks Wasserkante "Weg und Ziel" (WuZ), einzelne Aufsätze, Reden und Rededispositionen führender KPD und SED-Funktionäre, die Dokumentensammlungen zur Geschichte von KPD und SED sowie Archivalien der "Gedenkstätte Ernst Thälmann" (Hamburg) und des Hamburger Staatsarchivs. Schließlich habe ich einige Zeitzeugen - ehemalige Mitglieder der KPD - befragt.

Die KPD-Nachkriegsgeschichte ist von der westdeutschen Historiographie bis Mitte der 70er Jahre kaum behandelt worden. Bis dahin lagen neben dem 1959 erschienenen Standardwerk von Hans Kluth28 und Dokumenteneditionen aus der Bundesrepublik und der DDR, nur einige Aufsätze vor, die parallel mit dem Aufkommen der westdeutschen Neuen Linken erarbeitet worden waren.29

Weitere umfangreiche Monographien zur KPD-Nachkriegspolitik wurden erst in den 80er Jahren vorgelegt. Dabei handelt es sich zum einen um eine Arbeit aus dem Bereich der etablierten KPD-Forschung in der Bundesrepublik (Dietrich Staritz30), zum anderen um die Arbeit eines DKP-Autorenkollektivs (Judick/Schleifstein/Steinhaus31).

Von den Publikationen zur KPD-Nachkriegspolitik seien hier außerdem folgende Arbeiten hervorgehoben: Zu Politik und Programmatik der KPD im Jahre 1945 liegen die Arbeiten von Laschitza32, Kirste33, Benser34 und Sywottek35 vor. Zur Einheitspolitik von KPD/SED gibt es Arbeiten von Müller36 und Hauth37 sowie regional bezogene Arbeiten zum Thema38.

Eine Arbeit zur nationalen Politik der KPD wurde von Klein vorgelegt.39 Über sozialistische und kommunistische Organisationsversuche außerhalb von KPD und SPD informieren zwei Arbeiten von Kulemann und Wittemann.40

Weitere Arbeiten erschienen zur KPD-Politik in Nordrhein-Westfalen41, zur Wirtschaft-42, Gewerkschaft-43 und Gesundheitspolitik44 der KPD. Über von der offiziellen Parteilinie abweichende Meinungen, sowie über Fragen der innerparteilichen Meinungsbildung und der Unterdrückung abweichender Meinungen, informieren Berichte von ehemaligen KPD-Mitgliedern45 und mehrere geschichtswissenschaftliche Arbeiten.46

Die grundlegende Arbeit zur Nachkriegspolitik der Hamburger KPD und SPD wurde von Christier vorgelegt.47 Der Autor untersucht die Politik der beiden Arbeiterparteien in der Zeit von 1945 bis 1949 insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihres Verhältnisses zueinander.

3. Vorgehensweise

Begonnen habe ich meine Arbeit mit einem Abriss der auf dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale (KI), im Jahre 1935, eingeleiteten Neuausrichtung der KPD-Politik. Wichtige Elemente der KPD-Nachkriegspolitik wie die Konzeption der antifaschistischen Demokratie und die Frage der Einheitspartei wurden in dieser Zeit entwickelt. Die Voranstellung dieses Abschnitts schien mir auch deshalb sinnvoll, weil das systemoppositionelle Selbstverständnis der KPD aus der Zeit vor 1933 innerparteilich bis Anfang der 50er Jahre immer wieder als gegenläufiger Faktor auftrat.

Schwerpunktmäßig habe ich in meiner Arbeit Themen behandelt, die innerhalb der KPD umstritten waren sowie Thesen, die von der Geschichtswissenschaft aufgeworfen worden sind. Folgende Fragenkomplexe lassen sich spezifizieren: "NS-Vergangenheit", "Weg zum Sozialismus", "Sozialdemokratie und Kommunismus", "Antikommunismus", "innerparteiliche Demokratie", "Systemopposition"/"Partei des Aufbaus", "die nationale Frage".

Zur Vertiefung bestimmter Fragen erwies es sich als vorteilhaft, bestimmte Zeitabschnitte und Regionen intensiver zu bearbeiten als andere. Aus arbeitsökonomischen Gründen konnten einige Politikbereiche nur am Rande behandelt werden. Dazu gehören die Bereiche: Betrieb und Gewerkschaft, Bodenreform48, Frauen, Jugend, Gesundheit49, Kultur sowie der Bereich "vorparlamentarische Gremien".

Der Großteil der Artikel in der von mir ausgewerteten Hamburger Volkszeitung (HVZ) war nicht mit vollem Namen, sondern nur mit Kürzeln gekennzeichnet. Auch wo der volle Autoren-Name genannt wurde, war ein Abgehen von der politischen Grundlinie der KPD nur in wenigen Fällen feststellbar.

Im Gegensatz zu dem von der KPD in der damaligen Zeit meist gebrauchten Begriff "Westzonen" habe ich in meiner Arbeit für dieses Gebiet den Begriff "Westdeutschland" verwandt.

Bei einzelnen Zitaten habe ich notwendige Erklärungen zum Verständnis mit meinem Namenskürzel „UH“ und eckigen Klammer in das Zitat eingefügt.

1 Huster, Kraiker, Scherer, Schlottmann, Welteke, Determinanten der westdeutschen Restauration 1945-1949, 1972, S. 55

2 Siehe Übersicht 9 „Verbote von Zeitungen der KPD“ im Anhang

3 Vgl. Peter Brandt, Demokratischer Sozialismus - Deutsche Einheit - Europäische Friedensordnung, Kurt Schumacher in der Nachkriegspolitik (1945 - 1952), S. 51

4 Vgl. Andreas Rieckhoff: Die SPD-Betriebsorganisation in Hamburg 1945/46-1949/50, Magisterarbeit 1986, Bd. 1, S. 199

5 Vgl. Huster, Kraiker, Determinanten der westdeutschen Restauration, S. 190

6 Siehe Tabelle 1 „Mitgliederentwicklung der KPD“ im Anhang

7 Vgl. Hendrik Bunke. Die KPD in Bremen. 1945-1968, S. 38 ff.

8 Ebenda, S. 145

9 Die Stadtorganisation der KPD in Hamburg gehörte zum Partei-Bezirk „Wasserkante“. Zu diesem Bezirk gehörten außerdem die Partei-Organisationen in Schleswig-Holstein und in den nördlichen Randgebieten von Niedersachsen.

10 Michael Schumann, "Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System!", 16.12.19 https://www.die-linke.de/detail/wir-brechen-unwiderruflich-mit-dem-stalinismus-als-system-1/

11 Am 12. August 1970 wurde im Kreml der „Moskauer Vertrag“ zwischen Deutschland und der Sowjetunion unterschrieben, der aber erst 1972 vom Bundestag ratifiziert wurde. In dem Vertrag verpflichteten sich beide Seiten den internationalen Frieden aufrechtzuerhalten und den Entspannungsprozess zu fördern, damit sich die Lage in Europa normalisiert.

12 Willy Brandt, „Die Welt ist voller Narren“, Der Spiegel, 31.05.1976

13 Kurt Bachmann (1909-1977) seit 1932 Mitglied der KPD, illegale Arbeit für die KPD in Köln, nach 1942 Insasse verschiedener KZs, 1945 Lizenzträger der Volksstimme, einem KPD-Organ in Köln, Mitgründer der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), 1949–56 Sekretär im KPD-Parteivorstand, nach 1956 Korrespondent der antifaschistischen Wochenzeitung Die Tat, von 1969 bis 1973 Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei.

14 Ernst Thälmann war von 1919 bis 1933 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und von 1924 bis 1933 Abgeordneter im Reichstag.

15 Hermann Weber, „Weiße Flecken“ in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinschen Säuberungen und ihre Rehabilitierung, 1990

16 Ultra-Linke torpedieren Gedenktafel für Stalinismus-Opfer, Matthias Meisner, Der Tagesspiegel, 16. Juni 2013

17 Die Linke und der Verfassungsschutz – eine unendliche Geschichte, Deutsche Welle, 30.07.19

18 Brücken und Brüche: Zur notwendigen Verbesserung der deutsch - russischen Beziehungen, Linksfraktion.de 10.03.20

19 "Das haben wir auch kommuniziert nach Russland", Spiegel Online, 11.03.20

20 Aufruf der KPD, 11.6.1945, in: KPD 1945-1968. Dokumente. Herausgegeben und eingeleitet von Günter Judick, Josef Schleifstein, Kurt Steinhaus, Bd. 1, Neuss 1989, S. 139 (im Folgenden zitiert als: KPD 1945-1968)

21 Vgl. Werner Müller: Die KPD und die "Einheit der Arbeiterklasse", Frankfurt/M., New York 1979, S. 403-413 (im Folgenden zitiert als: Müller: Die KPD); Dietrich Staritz: KPD und Kalter Krieg bis 1950, in: Blanke u.a. (Hrsg.): Die Linke im Rechtsstaat, Berlin (West) 1976, S. 195-210 (im Folgenden zitiert als: Staritz: KPD und Kalter Krieg); Dietrich Staritz: Die Kommunistische Partei Deutschlands, in: Richard Stöss (Hrsg.): Parteienhandbuch Bd. 2, Opladen 1984, S. 1806 ff. (im Folgenden zitiert als: Staritz: Kommunistische Partei)

22 Dietrich Staritz: KPD und Kalter Krieg, a.a.O., S. 195f.

23 Staritz: Kommunistische Partei, a.a.O., S. 1808

24 Vgl. Müller: Die KPD, a.a.O., S. 403 f.

25 Zu den Zielgruppen der KPD siehe Übersicht 8 „Strukturen der Stadtpartei-/Landesorganisation der KPD Hamburg 1948“ im Anhang.

26 Vgl. Staritz: Kommunistische Partei, a.a.O., S. 1808

27 Vgl. Brief an den Autor vom 21.2.1990

28 Hans Kluth: Die KPD in der Bundesrepublik. Ihre politische Tätigkeit und Organisation 1945-1956, Köln 1959 (im Folgenden zitiert als: Kluth: Die KPD)

29 Siehe Ute Schmidt/Tilmann Fichter: Der erzwungene Kapitalismus. Klassenkämpfe in den Westzonen 1945-1948, Berlin (West) 1978 (Erstauflage 1971); Burkhard Scherer: Die Organisation der Arbeiterklasse nach 1945 (insbesondere S. 175-193), in: Huster/Kraiker: Determinanten der westdeutschen Restauration 1945-1949; Ute Schmidt/Tilman Fichter: Arbeiterklasse und Parteiensystem, in: Blanke u.a. (Hrsg.): Die Linke im Rechtsstaat, Berlin (West) 1976, S.17-71; Staritz: KPD und Kalter Krieg, a.a.O., S. 195-210; siehe aber auch Ossip K. Flechtheim: Die KPD nach 1945, in: Berliner Zeitschrift für Politologie, Berlin (West) Oktober 1966, S. 3-6

30 Staritz: Kommunistische Partei, a.a.O., S. 1663-1809

31 Günter Judick/Josef Schleifstein/Kurt Steinhaus: Zu einigen Fragen der Nachkriegsgeschichte der KPD, in: KPD 1945-1968 Dokumente. Herausgegeben und eingeleitet von Günter Judick/Josef Schleifstein/Kurt Steinhaus, Neuss 1989, Bd. 1, S. 13-134.

32 Horst Laschitza: Kämpferische Demokratie gegen Faschismus. Die programmatische Vorbereitung auf die antifaschistisch-demokratische Umwälzung in Deutschland durch die Parteiführung der KPD, Berlin (DDR) 1969 (im Folgenden zitiert als: Laschitza: Kämpferische Demokratie)

33 Peter Kirste: Zur Ausarbeitung der wirtschaftspolitischen Konzeption der KPD 1944-1945. Die ersten Schritte der Arbeiterklasse zur Verwirklichung der Wirtschaftspolitik der KPD bei der Einleitung der antifaschistischen, antiimperialistisch-demokratischen Umwälzung von Mai bis Dezember 1945, Diss., 2 Bde., Berlin (DDR) 1975 (im Folgenden zitiert als: Kirste: Ausarbeitung der wirtschaftspolitischen Konzeption)

34 Günter Benser: Die KPD im Jahre der Befreiung. Vorbereitung und Aufbau der legalen kommunistischen Massenpartei (Jahreswende 1944/45 bis Herbst 1945), Berlin (DDR) 1985 (im Folgenden zitiert als: Benser: Die KPD); die Untersuchung konzentriert sich insbesondere auf das Gebiet der SBZ.

35 Arnold Sywottek: Deutsche Volksdemokratie. Studien zur politischen Konzeption der KPD 1935-1946, Düsseldorf 1971

36 Müller: Die KPD, a.a.O.

37 Ulrich Hauth: Die Politik von KPD und SED gegenüber der westdeutschen Sozialdemokratie (1945-1948), Frankfurt/M. 1978 (im Folgenden zitiert als: Hauth: KPD und SED)

38 Siehe Gerhard Mannschatz/Josef Seider: Zum Kampf der KPD im Ruhrgebiet für die Einigung der Arbeiterklasse und die Entmachtung der Monopolherren 1945-1947, Berlin (DDR) 1962, S. 24-167 (im Folgenden zitiert als: Mannschatz/Seider: Kampf der KPD); Holger Christier: Sozialdemokratie und Kommunismus in Hamburg 1945-1949, Hamburg 1975 (im Folgenden zitiert als: Christier: Sozialdemokratie und Kommunismus); Gerhard Fisch/Fritz Krause: SPD und KPD 1945/46, Frankfurt/M. 1978 (im Folgenden zitiert als Fisch/Krause: SPD und KPD); Reinhold Billstein: Das entscheidende Jahr. Sozialdemokratie und Kommunistische Partei in Köln 1945/46, Köln 1988; zur Einheitspolitik in Hessen siehe auch: P. Brandt, J. Schumacher, G. Schwarzrock, K. Sühl: Karrieren eines Außenseiters. Leo Bauer zwischen Kommunismus und Sozialdemokratie 1912 bis 1972, Berlin (West) 1983, S. 135-146 (im Folgenden zitiert als: Brandt u.a.: Karrieren)

39 Michael Klein: Antifaschistische Demokratie und nationaler Befreiungskampf. Die nationale Politik der KPD 1945-1953, Diss., Berlin (West) 1986 (im Folgenden zitiert als: Klein: Antifaschistische Demokratie)

40 K.P. Wittemann: Kommunistische Politik in Westdeutschland nach 1945. Der Ansatz der Gruppe Arbeiterpolitik. Darstellung der grundlegenden politischen Auffassungen und ihrer Entwicklung zwischen 1945 und 1952, Hannover 1977 (im Folgenden zitiert als: Wittemann: Kommunistische Politik); Peter Kulemann: Die Linke in Westdeutschland nach 1945. Die erste Nachkriegszeit, zwischen sozialdemokratischer Integration und dem Stalinismus der KPD - das Scheitern der "Titoistischen" Unabhängigen Arbeiterpartei UAP 1950, Hannover, Frankfurt/M. 1978 (im Folgenden zitiert als: Kulemann: Die Linke)

41 Gudrun Schädel: Die Kommunistische Partei Deutschlands in Nordrhein-Westfalen von 1945-1956, Phil. Diss. (MS), Bochum 1973 (im Folgenden zitiert als: Kommunistische Partei); Mannschatz/Seider: Kampf der KPD, a.a.O.

42 Siehe Mannschatz/Seider: Kampf der KPD, a.a.O; Fritz Rische: Alternativen zur Wirtschaftspolitik des Kapitals 1945-1978. Aufsätze, Artikel, Reden, Franfurt/M., 1980; Thomas Hartnagel/Arnold Sywottek: KPD, SED und der Marshall-Plan, in: Othmar Nikola Haberl/Lutz Niethammer (Hrsg.): Der Marshall-Plan und die europäische Linke, Frankfurt/Main 1986, S. 231-262 (im Folgenden zitiert als: Hartnagel/Sywottek: KPD, SED)

43 Siehe Herbert Kuehl: Die Gewerkschaftspolitik der KPD von 1945-1956. Die Rolle der Parteimitglieder in betrieblichen Konflikten im Schwerpunkt dargestellt anhand des Hamburger Werftarbeiterstreiks von 1955, Diss. Hamburg 1981 (Schwerpunkt der Untersuchung sind allerdings die Jahre 1954/55) (im Folgenden zitiert als: Kuehl: Gewerkschaftspolitik der KPD); siehe auch Tilmann Fichter: Betriebspolitik der KPD nach 1945: Am Beispiel der Fa. Bosch/Eugen Eberle: Sieben Jahre offensiver Widerstand, Berlin (West) 1974; Paul Harig: Arbeiter-Gewerkschafter-Kommunist, Frankfurt/M. 1973

44 Hartmut Rüstau/Hiltrud Rüstau: Die Gesundheits- und Sozialpolitik der KPD in den Jahren 1945-1949 in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands und ihr Niederschlag in der Presse der KPD der damaligen Zeit, in: Kurt Kühn (Hrsg.): Ärzte an der Seite der Arbeiterklasse, Berlin (DDR) 1977, S. 285-303

45 Ralph Giordano: Die Partei hat immer recht, Berlin 1980, (1. Auflage 1961) (im Folgenden zitiert als: Giordano: Die Partei); Helmuth Warnke: "Bloß keine Fahnen". Auskünfte über schwierige Zeiten 1923-1954, Hamburg 1988

46 Uwe Klußmann/Michael Wildt: "Schließt fester die Reihen …" Die KPD in den Jahren 1949 bis 1953, in: Beate Meyer/Joachim Szodrzynski (Hrsg.): Vom Zweifeln und Weitermachen, 1988

47 Holger Christier: Sozialdemokratie und Kommunismus, a.a.O

48 Zur Politik der KPD in der Frage der Bodenreform siehe: Günter J. Trittel: Die Bodenreform in der britischen Zone 1945-1949, Stuttgart 1975, S. 32 ff., 82 ff., 102, 131 f., 135 ff., 144 ff. 149, 158

49 Siehe Rüstau/Rüstau: Die Gesundheits- und Sozialpolitik der KPD in den Jahren 1945-1949 in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands und ihr Niederschlag in der Presse der KPD der damaligen Zeit, a.a.O.

Kapitel 1

Die KPD als Partei der "antifaschistischenDemokratie"

1.1 Strategie, Programmatik, Politik

1.1.1 Politische Konzeptionen der Parteiführung in der Zeit der NS-Herrschaft

Die "antifaschistisch-demokratische" Orientierung der KPD nach 1945 ging auf eine 1935 von dem bulgarischen Kommunisten Georgi Dimitroff auf dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale (KI) vorgestellte Strategie zurück. Ziel dieser Strategie war es, ein weiteres Vordringen des Faschismus und einen Überfall auf die Sowjetunion zu verhindern. Dimitroff orientierte die Kommunistischen Parteien auf die Schaffung einer "proletarischen Einheitsfront" von Sozialdemokraten und Kommunisten. Außerdem plädierte er für die Schaffung von Volksfrontbündnissen. Für diese sollten jene Organisationen und Parteien gewonnen werden, "denen die werktätige Bauernschaft und die Hauptmassen des städtischen Kleinbürgertums in großer Zahl angehören."50 Dimitroff sprach sich zudem für die Schaffung einer "einheitlichen politischen Massenpartei der Arbeiterklasse" aus51, knüpfte hieran jedoch bestimmte Bedingungen.

Im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsfront wollte Dimitroff die "Proklamierung der Diktatur des Proletariats" einstweilen zurückgestellt wissen. Zugleich verlangte Dimitroff aber, dass die Einheitsfront "bestimmte, der Situation entsprechende revolutionäre Grundforderungen" verwirklicht. "So z.B. Produktionskontrolle, Kontrolle über die Banken, Auflösung der Polizei, ihre Ersetzung durch eine bewaffnete Arbeitermiliz usw." In einer Reihe von Ländern, so Dimitroff, könne sich die Einheitsfrontregierung möglicherweise als eine der wichtigsten Übergangsformen erweisen, im Sinne eines "Übergangs und Herankommens an die 'proletarische Revolution'".

Auf der sogenannten "Brüsseler Konferenz"52 der KPD übernahm die Partei die von Dimitroff vorgetragene Strategie, die Institutionalisierung einer deutschen Volksfront mißlang jedoch.53 Der Übernahme der Thesen Dimitroffs waren Auseinandersetzungen innerhalb der KPD- Führung vorausgegangen54; eine tiefgreifende, die gesamte Partei erfassende Auseinandersetzung, mit der

These vom "Sozialfaschismus"55 hat es, in Folge des 7. Weltkongresses, nicht gegeben.56

Die "Brüsseler Konferenz" verabschiedete eine Resolution, welche sich für die "Schaffung einer einheitlichen politischen Massenpartei der deutschen Arbeiterklasse" aussprach. Solch eine Massenpartei werde ihre Aufgabe aber nur erfüllen,

"wenn sie völlig unabhängig von der Bourgeoisie ist, wenn sie die Notwendigkeit des revolutionären Sturzes der Bourgeoisie und die Aufrichtung der Diktatur des Proletariats in der Form der Sowjets anerkennt, wenn sie die Unterstützung der eigenen Bourgeoisie im imperialistischen Kriege ablehnt und auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus aufgebaut ist."

Zwei Jahre nach der "Brüsseler Konferenz" fasste das Mitglied des Sekretariats der KPD, Anton Ackermann, die Versäumnisse der sozialdemokratischen Politik während der Weimarer Republik in fünf Punkten zusammen: 1. der reaktionäre Staatsapparat sei erhalten geblieben; 2. die Bürokratie sei nicht wesentlich eingeschränkt worden, 3. es sei keine "völlige" Reichseinheit hergestellt worden; 4. es sei keine "vollkommene" Selbstverwaltung der Kommunen etc. geschaffen worden; 5. "Die schlimmste Reaktion der Monarchisten, Generäle, Junker und Großkapitalisten wurde nicht vernichtet"57. Eine "demokratische Volksrepublik" zeichnet sich nach Meinung Ackermanns dadurch aus, dass sie "die allgemein-demokratischen Aufgaben so weitgehend" löst, "dass die Vorrechte des Großkapitals praktisch beseitigt werden, das ist die Demokratie neuen Typs. Seht nach Spanien und ihr habt diesen Typ vor euch."

Auf der "Berner Konferenz"58 im Jahre 1939 veränderte die KPD ihr Herangehen an die Frage der Einheitspartei. In der Resolution der Konferenz hieß es:

"Die Berner Konferenz der KPD ist der Auffassung, dass eine gemeinsame Aktionsplattform zum Sturze Hitlers und zur Schaffung einer neuen, demokratischen Republik die Grundlage der Vereinigung sein kann."59

Mit dieser Erklärung, so Sywottek, habe die KPD "erstmals in der Geschichte ihrer Einheits- und Volksfrontbemühungen öffentlich auf sozialdemokratische Vorleistungen" in der Frage der einheitlichen Arbeiterpartei verzichtet.60

Nach der "Berner Konferenz" trat in der Bündnispolitik der KPD eine Zwischenphase ein. Äußere Bedingungen hierfür waren die Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages am 23. August 1939 sowie der Einmarsch deutscher Truppen in Polen am 1. September 1939.

Erst nach dem Überfall deutscher Truppen auf die Sowjetunion, am 22. Juni 1941, kehrte die KPD-Führung zur Politik und Konzeption gemäß der Linie des 7. Weltkongresses zurück.61

Den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt charakterisierte die KPD-Führung als Dokument der Freundschaft des deutschen und des sowjetischen Volkes. Die Forderung nach dem Sturz des nationalsozialistischen Regimes wurde von der KPD, so Sywottek, kurzzeitig zurückgestellt. Die KPD modifizierte auch ihre Volksfrontkonzeption. Nach Sywottek ging die Partei von dem Konzept einer antifaschistischen zu dem Konzept einer antikapitalistischen Volksfront 'von unten' über. Der führende Funktionär der KPD-Auslandsleitung, Karl Mewis, erklärte Ende 1940, eine Volksfront mit den Organisationsspitzen der bürgerlichen und sozialistischen Parteien sei nicht mehr möglich.62 Der SPD-Exilvorstand in London zum Beispiel trete im Namen des Antifaschismus für eine autoritäre Demokratie als Ablösung der nationalsozialistischen Diktatur ein. Bei genauerem Hinsehen entpuppe sich diese autoritäre Demokratie als "eine Art Faschismus der zu kurz Gekommenen."63

Nach dem Überfall deutscher Truppen auf die Sowjetunion begann die KPD-Führung in Moskau wieder auf der Grundlage der Konzeption des 7. Weltkongresses zu arbeiten. Im Laufe des Jahres 1942 entwickelte sie erstmals umfassende Überlegungen hinsichtlich der Konzeption zur Errichtung eines Nachkriegsdeutschland. Der ZK-Vorsitzende Wilhelm Pieck entwickelte das Konzept einer breiten Front von Volkskomitees deren Ziel es sein sollte, ein "wahre Volksrevolution" vorzubereiten. Deutschland solle eine "wahrhaft nationale Friedensregierung" bekommen. Die Politik dieser Regierung sollte mittelstandsorientiert sein.

Unmittelbar nach dem Sieg der Roten Armee in Stalingrad, am 12./13. Februar 1943, wurde auf Initiative der KPD unter Kriegsgefangenen in der Sowjetunion das Nationalkomitee Freies Deutschland (NKFD) gegründet.64 Wenige Monate später, im Mai 1943, wird die Komintern formell aufgelöst.65 Das "Manifest des Nationalkomitees 'Freies Deutschland' an die Wehrmacht und an das deutsche Volk" vom 13. Juli 1943 erklärte, der Bestand der deutschen Nation sei gefährdet. Wenn Hitler nur durch die Waffen der Koalition gestürzt werde, dann wäre dies das Ende der nationalen Freiheit und Deutschlands und bedeute die Zerstückelung des Vaterlandes. Das deutsche Volk brauche unverzüglich Frieden und müsse sich eine wahrhaft deutsche Regierung bilden. Eine solche Regierung müsse den Krieg sofort abbrechen, die deutschen Truppen an die Reichsgrenzen zurückführen und Friedensverhandlungen einleiten. Auf alle eroberten Gebiete müsse verzichtet werden.

Im Februar 1944 beschloss die KPD-Führung in Moskau, nach einem Bericht von Ackermann,

"gemeinsam mit einer Reihe weiterer erfahrener KPD-Mitglieder in einer umfassenden Weise die Aufgaben und Maßnahmen zum Aufbau eines neuen, demokratischen Deutschlands auszuarbeiten."66

Die zur Kennzeichnung der deutschen Nachkriegsordnung meist verwandte Formel "kämpferische Demokratie" war in der Sitzung der Arbeitskommission der KPD am 6. März 1944 erstmals entwickelt worden.67 Dabei war auf das italienische Beispiel verwiesen worden. Dort hatte sich im Kampf gegen den deutschen und italienischen Faschismus ein Bündnis gebildet, an dem die KPI, die Christdemokraten, die Aktionisten und die Gruppe Giustizia e Liberta beteiligt waren. Am 21. Oktober 1944 legten die Mitglieder der Parteiführung Pieck, Ulbricht und Ackermann die dritte Fassung eines "Aktionsprogramms für die demokratische Neugestaltung Deutschlands" vor. Dieser Entwurf wurde vom Politbüro bestätigt. Alle späteren programmatischen Dokumente gingen von den politischen Grundsätzen und Forderungen dieses Entwurfs aus.

Als Grundfehler der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland wurden folgende Punkte genannt:

"1. Imperialistischer Weg unter der Diktatur des deutschen Finanz- und Monopolkapitals […] 2. Imperialistische Verseuchung und knechtische Erziehung des deutschen Volkes und andererseits Rassenüberheblichkeit […] 3. Grundfehler von 1918: Keine Zerschlagung der Machtposition der kriegsschuldigen Großverdiener und reaktionären Kriegstreiber, keine Säuberung des gesamten Staatsapparates von den volksfeindlichen Elementen. Schuld der Sozialdemokratie an diesen Grundfehlern, die durch ihre Koalitionspolitik das Erstarken der Reaktion begünstigt und das Zustandekommen der Einheit der Arbeiterklasse für den Kampf gegen Imperialismus und Faschismus verhinderte."68

Als zentrale Aufgaben (unter den Bedingungen der militärischen Besetzung) wurde benannt:

"1. Entfaltung einer breiten antifaschistischen und antiimperialistischen Massenpropaganda.

2. Entfaltung einer Massenbewegung für die Schaffung eines Blockes der kämpferischen Demokratie, der alle Organisationen, Parteien, Gruppen und Personen erfassen soll, die für die Rettung Deutschlands durch Vernichtung der faschistisch-imperialistischen Reaktion und Aufrichtung eines demokratischen Volksregimes kämpfen werden.

3. Schaffung von Organen des Blockes der kämpferischen Demokratie.

4. Schaffung der Einheit der Arbeiterklasse, die sich nur durch innere Geschlossenheit und eine richtige Politik die ihr zukommende wichtige Rolle im Block der kämpferischen Demokratie verschaffen kann."

Ende des Jahres 1944 wurde von der KPD-Führung in Moskau ein detailliertes Aktionsprogramm vorgelegt. Dieses sah (folgende Maßnahmen) vor: Verstaatlichung der Rüstungskonzerne, der Verkehrsbetriebe, der Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke, der Heilmittelerzeugung sowie der Grundindustrien, der großen Aktiengesellschaften und der Großbanken. Rüstungskonzerne sollten auf Produktions- und Zivilgütererzeugung umgestellt werden. Wenn eine Umstellung auf Friedensproduktion unmöglich sei, sollten die Unternehmen aufgelöst werden. Den besetzten Ländern sollten alle geraubten Werte rückerstattet werden.

Das "Kampfprogramm des Blocks der kämpferischen Demokratie" bezeichnet Pieck "als Weiterentwicklung der Politik der Volksfront", der "nationalen Friedensbewegung" der Bewegung "Freies Deutschland."69 Das Gemeinsame sei der "nationale Charakter", der Unterschied "die Verflechtung der sozialen und nationalen Forderungen im Programm".

In einer Rede, die Pieck im November 1944 vor einer Parteischule der KPD in Nagornoje hielt, bezog er sich auf die Politik der SDAPR im Jahr 1905. Pieck zitierte aus der von Lenin im Juni/Juli 1905 verfassten Schrift "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution":

"'Unsere Losung: revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft hingegen […] erkennt vorbehaltlos den bürgerlichen Charakter der Revolution an, die unfähig ist, über den Rahmen einer nur demokratischen Umwälzung unmittelbar hinauszugehen, treibt aber zugleich diese Umwälzung vorwärts, ist bestrebt, dieser Umwälzung die für das Proletariat vorteilhaftesten Formen zu geben, und ist folglich bestrebt, die demokratische Umwälzung für die Zwecke des weiteren erfolgreichen Kampfes des Proletariats für den Sozialismus in denkbar bester Weise auszunutzen.'"70