2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mikrotext

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

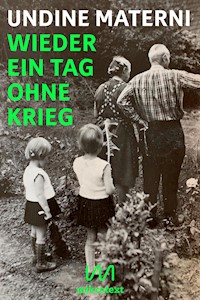

Die Dresdner Autorin Undine Materni schreibt in ihrer Erzählung Wieder ein Tag ohne Krieg ein Frauenleben in der DDR auf, das in der Nachkriegszeit mit Hunger begann. Das von der hilflosen Frage geprägt war, wie man leben soll zwischen schweigsamen Männern, ins Weite aufbrechenden Kindern, zwischen Häkelkissen und dem Wunsch nach weichen Worten. Und was dann zählte: die verschiedenen Arten von Liebe oder das, was man für Liebe halten kann. „Undine Materni war in ihrem Leben Sportlerin, Chemikerin, Kellnerin, Wirtin, Herausgeberin. Doch vor allem ist sie eine Schriftstellerin, die Aufmerksamkeit verdient.“ Joachim Scholl, Deutschlandfunk Lesart Undine Materni, geboren 1963 in Sangerhausen, lebt als Autorin, Literaturkritikerin, Lektorin und Akteurin der Dresdner Bürgerbühne in Dresden. Von 1990 bis 1993 studierte sie am Literaturinstitut Leipzig. 2000 erhielt sie den Literaturpreis des MDR und 2008 den Literaturförderpreis des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Zuletzt sind ihre Erzählungen Friedas Himmelfahrt und Wieder ein Tag ohne Krieg erschienen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 57

Ähnliche

Undine Materni Wieder ein Tag ohne Krieg

Erzählung

ein mikrotext

ePub-Erstellung: im VerlagCover: Inga Israel

Coverfoto: privatCovetypo: PTL Attention, Viktor Nübel

Schriften: Myriad Pro, Gentium Book Basic, PT Attention

www.mikrotext.de

ISBN 978-3-948631-31-4

Alle Rechte vorbehalten.

© mikrotext 2022, Berlin

Inhalt

Die Dresdner Autorin Undine Materni schreibt eine gleichzeitig reflexive und bildreiche Prosa, in der das Denken und Fühlen einer Mutter, Tochter, einer Träumenden, einer für die Familie Kochenden, einer sich Sehnenden erzählt wird. Ein Leben in der Nachkriegszeit der DDR, das von der hilflosen Frage geprägt war, wie man leben soll zwischen schweigsamen Männern, ins Weite aufbrechenden Kindern, zwischen Häkelkissen und dem Wunsch nach weichen Worten. Und was dann zählte: die verschiedenen Arten von Liebe oder das, was man für Liebe halten kann.

Undine Materni, von der wir schon die persönliche Kurzgeschichte Friedas Himmelfahrt über das Leben und Vergehen ihrer Großmutter im Programm haben, schreibt hier ein Frauenleben in der DDR auf, das in der Nachkriegszeit mit Hunger begann.

Undine Materni

Wieder ein Tag ohne Krieg

Erzählung

Selbst wenn sich alle unsere Schwächen als Umweltschäden, als Spätfolgen einer unbewältigten Vergangenheit ausweisen ließen, einmal, irgendwann in unserem Leben müssen wir sie annehmen und behaupten, dass es unsere sind.

Peter Schneider

Wir schreiben Bücher, weil sich unsere Kinder nicht für uns interessieren.

Milan Kundera, Das Buch vom Lachen und Vergessen

Diese Geschichte konnte erst beginnen, nachdem ich mich, so gut es ging, daraus weggestohlen hatte. Und darauf verzichtete, den Figuren Namen zu geben. Der Frau zum Beispiel passte keiner der angebotenen Namen. Ich sage: passte, und meine damit nicht etwa, dass sie sich gewehrt hätte. Ich meine damit eher so etwas wie ein Kleidungsstück. Sie passte nicht hinein in Klara oder Grete, Henriette, Helga, Frieda, Charlotte oder eine andere dieser dehnbaren Bezeichnungen, die eine Figur einhüllen, wie warme Mäntel. Man könnte sie berühren an den weichen Stoffen, sie würden dankbar sein, dass man sie nicht der Kälte aussetzt, sie würden schön aussehen, sich die Haare kämmen, die Lippen schminken. Sie hätten ein fein gebügeltes Taschentuch dabei, das leicht nach Eau de Cologne duftet.

Dann schiene es fast, als meinte man jemanden, schnitte ihn zu für eine Geschichte, von der man zunehmend wüsste, wohin sie führt. Ich aber weiß es nicht. Es ist wie Steine schichten. Steine schichten kann gut tun, wenn sich der Kopf raushält, die Fingerkuppen schmerzen, die Oberarme. Wenn Wind weht und es endlich dunkel wird. Wenn ein Bauherr aus seinem Büro kommt, mit feierlichem Gesicht – einer der weiß, wo es lang geht. Ich aber weiß nicht, wo es lang geht, ich ahne nur, wo es langgegangen sein könnte, in dieser Geschichte, die mal näher und mal ferner an der Wirklichkeit entlang taumelt in ihrer Unbeholfenheit. Mit ihrer wenig tauglichen Protagonistin, der ich dennoch beizustehen gedenke bis zum Schluss. Es hätte ihr ja noch vieles passieren können …

I

Dort am Fenster ist die Frau. Sie schiebt die Gardine ein Stück beiseite und lenkt den Blick zu den Gegenüberhäusern, um zu sehen, ob sich auch dort ein Stoffstück bewegt. Einige schwellen hinaus in die trübe Luft, ziehen sich zurück in ihre Zimmer, damit die Frau etwas dahinter vermutet. Ihre Gardine riecht nach Rauch, gebratenem Fleisch, Zwiebeln und einem Rest Weichspülmittel. Auf diesen Flaschen mit hellblauer, gelber oder rosafarbener Flüssigkeit stehen Worte wie flauschig, morgenfrisch, himmlisch kuschelweich, unwiderstehlich und angenehm. Sie geben der Wäsche einen Geruch, der tröstlich wirkt, weil er an eine Zeit erinnert, in der alles neu ist, unberührt, einen Geruch, der sagt, alles auf Anfang. Jeden Tag erinnert er an all die unerhörten Möglichkeiten, an gegebene Versprechen und mögliche Umarmungen.

Der neue Tag, ein erster Blick durch den leichten durchscheinenden Stoff, hinüber zur Pyramide des Schachtberges, die einen Horizont markiert, bis zu dem der Blick reicht, nicht weiter. Nur Steine aus dem Inneren des Erdbauches, herausgeworfen auf der Suche nach etwas, das nützlicher ist als die Brocken, die jetzt da herumliegen, unbeweglich wie die Frau hinter ihrem durchscheinenden Stoff, der sie unnütz verbirgt, denn sie wohnt im obersten Stockwerk eines Hauses, das auf einem kleinen Hügel steht. Die Frau selbst ist nicht von Interesse, auch für sich kaum. Sie lässt die Tage vorüberziehen, als würde sie nicht bemerken, dass sie zu ihrem Leben gehören. Als wüsste sie nicht, dass hinter der Steinpyramide noch die Fabrik steht, wo sie die Hände bewegte, sich für Geld in Nützlichkeit verwob und einen Namen hatte. Manchmal ging sie in Gesellschaft zweier kleiner Mädchen, deren kleine Hände sie hielt, durch den Wald. Ihnen erklärte sie die Namen der Bäume: Birke und Buche, Fichte und Tanne, die Fingerblätter der Kastanienbäume. Sie fanden Riesenschirmlinge, die man wie Schnitzel braten konnte. Die Mädchen sind mittlerweile verschwunden. Jetzt tragen die Teddybären auf dem Sofa geringelte Kleider mit übereinander liegenden Zopfmustern und Bändchen zum Zuziehen. Das Brummen der Bären ist mit den Jahren sehr leise geworden. Nur manchmal fordern sie flüsternd die Hände ihrer Mädchenmütter zurück.

Die Frau war schnell zur Mutter geworden. Das lange Haar, ihr kurzer Jugendstolz, wurde abgeschnitten und in krause Wellen gelegt, damit es nicht störte beim Erwachsensein. Schnell ging sie mit dem Mann, der etwas mehr versprach mit seinem weichen Mund, nach diesem Krieg.

Im Osten nahe Breslau war sie geboren worden, der Name ihres Kinderdorfes sank in eine andere Sprache, als man sie als kleines Bündel auf einem Wagen mitgenommen hatte. Ihr großer Bruder hatte schon laufen und schweigen können. Im Anhaltinischen hatten Verwandte des Vaters gewohnt, die widerwillig die Türen ihres Hauses öffneten, ein winziges Zimmer räumten. Daraus stahlen sie später den wenigen Reis aus dem Topf, die raren Kartoffeln. Der Vater brachte abends den Kindern manchmal Pflaumenmusbrote ins Bett, wenn er von der Schicht im Bergwerk kam. In den niedrigen Stollen unter der Erde wurde der große drahtige Mann für viele Stunden ganz klein. Sie lag im Bett mit ihrem Bruder, träumte vom Hunger, einem riesigen Mann, der aus den Mägen alles Erdenkliche schaufelte und zu Gold spann. Dieser Mann drehte ihnen immer dann den Rücken zu, wenn sie ihn packen wollten.

Ihr sollt es, sagten die Eltern oft, besser haben als wir nach den Kriegen. Doch meist hatten sie nichts in den Händen, um die Leere des Besserwortes zu füllen. Ja, flüsterte der Hungermann, kroch unter die Decken, besser sollst du es haben, du kennst ja vom Krieg doch nur seine fünf verschiedenen Buchstaben und mich.