12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: National Geographic Deutschland

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

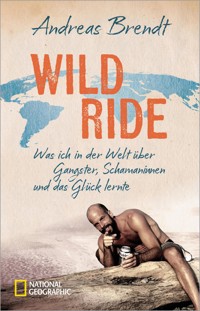

Ein Raum voller Gangster, das Lachen von Slumkindern, allein in der Wildnis vor einem Nashornbullen – Reisen ist wunderbar! Andreas Brendt schildert in seinem vierten Band unglaubliche Augenblicke und Schlüsselmomente, die ihn verändert haben. Er erzählt von dem, was er mitnehmen durfte und was ihm bis heute zur Seite steht. Hier sind sie versammelt: die Geschenke und Wunder seiner Reisen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 274

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Andreas Brendt

wild ride

Was ich in der Welt über Gangster, Schamanen und das Glück lernte

Impressum

© 2025 Bruckmann Verlag GmbH

Infanteriestraße 11a

80797 München

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 978-3-98701-116-0

eISBN: 978-3-98701-150-4

Autor: Andreas Brendt

Verantwortlich: Joachim Hellmuth

Produktmanagement: Katja Treu, Ronja Holzinger

Lektorat: Britta Mentzel

Korrektorat: Simona Fois

Umschlaggestaltung: Nina Andritzky

Satz: Röser MEDIA, Karlsruhe

Druck und Verarbeitung: Printed in Türkiye by Elma Basim

Sind Sie mit dem Titel zufrieden? Dann würden wir uns über Ihre Weiterempfehlung freuen.

Erzählen Sie es im Freundeskreis, berichten Sie Ihrem Buchhändler oder bewerten Sie bei Onlinekauf. Und wenn Sie Kritik, Korrekturen, Aktualisierungen haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht an [email protected].

Unser komplettes Programm finden Sie unter

Alle Angaben dieses Werkes wurden von dem Autor sorgfältig recherchiert und auf den neuesten Stand gebracht sowie vom Verlag geprüft. Für die Richtigkeit der Angaben kann jedoch keine Haftung erfolgen. Sollte dieses Werk Links auf Webseiten Dritter enthalten, so machen wir uns diese Inhalte nicht zu eigen und übernehmen für die Inhalte keine Haftung.

Umschlagabbildung: ©Andreas

Brendt Nachweise Bildtafel: ©Andreas Brendt

Inhalt

Herzschlag (2022)

I.

Zur rechten Zeit am rechten Ort (Senegal, 2005) – Impulsivität

II.

Es geht immer alles gut (Südafrika, 1996) – Naivität

III.

Es geht nicht immer alles gut (Indonesien, 2011) – Dankbarkeit

IV.

Das Gesetz der Indianer (Marokko, 2006) – Vertrauen

V.

Die andere Reise (Schweiz, 2012) – Hingabe

VI.

Irgendwie kommt man immer an (Dom. Rep., 2012; New York, 2007) – Spontaneität

VII.

Der Königsweg (Marokko, 2008) – Empathie

VIII.

Irgendwie kommt man nach Hause (Mosambik, 2019) – Aufmerksamkeit

IX.

Der Schamane (Deutschland, 2017) – Spiritualität

X.

Under the boat (El Salvador, 2021) – Humor

XI.

Hotelbesucher (Welt) – Gefühle

XII.

Hinter den Wolken scheint die Sonne (São Miguel, 2022; Sri Lanka, 2018) – Schattenseiten

XIII.

Ich oder der Inder (Indien, 2011) – Freiheit

Lebensmut (2024)

Für Julia

Herzschlag

t – tump

t – tump

t – tump

Es schlägt.

100.000-mal am Tag.

Nur für mich.

Ein Wunder.

Die Sinuskurve des Herzens zeigt eine Linie mit regelmäßigen Ausschlägen. Es geht auf und ab.

Wie im Leben …

Eine Welle baute sich vor mir auf, John paddelte los. Er war entschlossen, ich feuerte ihn an. Salzwasser spritzte in mein Gesicht, während ich die tiefblaue Wasserwand hinaufpaddelte. Das Rauschen des Indischen Ozeans verwandelte sich in ein Donnern und nahm John mit, verschlang ihn, zermalmte ihn – oder trieb ihn voran und katapultierte ihn ins Glück. Ich blickte der Welle hinterher. Ein brodelndes Weißwasserfeld blieb zurück.

… wenn es nicht auf und ab geht, wenn die Linie horizontal über den Monitor läuft, dann schlägt es nicht. Weil da kein Leben ist.

Hier und jetzt lag meine Herzfrequenz über dem Ruhepuls.

Die vergangenen Tage an der Südküste Javas waren ein Kampf mit meiner Komfortzone. Die Wellen hatten mir Furcht eingeflößt, mich vermöbelt und mir diese unbeschreiblichen Momente geschenkt, für die ich seit 29 Jahren über den Planeten jage. Dazu goldgelber Sand und ein Meer aus saftig grünen Palmen.

Ich hatte darüber nachgedacht, die Sache an den Nagel zu hängen. Natürlich Quatsch, aber Indonesien ein paar Monate davor, im Frühjahr 2022, war nicht zu toppen.

Überhaupt, unsere Corona-Weltreise 2021/2022 war Magie. In El Salvador empfingen uns die tanzenden Blitze der Tropengewitter und die Freundlichkeit der Menschen. Es folgten fantastische Sonnenaufgänge am Lago Maggiore, Weinberge in der Toskana, Pizza in Rom. Große Brandung auf den Azoren. Bei alledem meine erste Reise mit einer Frau und die Transformation vom einsamen Wolf zum Lebenspartner. Bei den Unterkünften musste ich Zugeständnisse machen. Die ganz billigen gingen nicht mehr. Mein Kumpel Markus meinte: »Andi, jetzt kannst du nicht mehr auf einem Strohsack schlafen«, und klopfte mir auf die Schulter.

Dafür haben Julia und ich viel gelacht, saßen nebeneinander auf rostigen Ladeflächen, wenn wir durch Mittelamerika getrampt sind, und den Einheimischen zu zweit zu begegnen, öffnete neue Perspektiven. Da war noch mehr: Austausch, Neugierde, Verbundenheit.

Die Monate waren wundervoll.

Aber in meinem Kopf spukte eine Idee. Ich wollte nach Indonesien. So schnell es ging. Weil das Land für Touristen geschlossen war. Julia wollte sich nichts erschleichen. Sie war respektvoll, ich sah nur diese unglaubliche Gelegenheit. Die es nie wieder geben würde. Und eines Morgens geschah es.

Julia saß auf der Couch und daddelte im Internet.

»Indonesien ist offen!«

Sie lächelte, ich sah die Sonnenuntergänge, die schiefen Zähne der Straßenverkäufer und all die Wunder dieses Landes in ihren Augen. Sie würde es lieben. Es dauerte keine zehn Minuten, da hatte ich zwei Flüge gebucht und es dauerte keine zwei Stunden, bis Julia merkte: Fake News! Indonesien blieb für Touristen geschlossen.

Ich tanzte durch die Bude. Für 220 Euro und einen Haufen Papierkram konnte man mit einem Business-Visum einreisen. Leere Wellen in Indonesien. Das gab es zuletzt 1950.

Wir mussten sieben Tage ins Hotelgefängnis. Das Erdbeben nach vier Tagen im 17. Stock war ein Schock, aber als unsere Tür aufgeschlossen wurde und wir das Hotel verlassen durften, waren wir frei. Unsere Reise begann. Bali wie vor 50 Jahren, Sumbawa zu gut, um wahr zu sein, und als ich Ende März in Banda Aceh in türkisfarbenem Wasser und völlig perfekten Wellen saß, keine Menschenseele weit und breit, da dachte ich: Mit dem Surfen kannst du aufhören. Das hier wird es nie wieder geben. Das ist ein Geschenk vom Universum.

Ich labere herum. Unser Reisejahr war die Wucht. Nach den schwierigen Monaten davor, den Rückschlägen, den Auf und Abs war das Leben sanfter geworden. Die Welt war rund.

Ich wollte reisen, schreiben, surfen, arbeiten, lieben, tanzen, den Moment genießen. In allem steckte eine Art Magie. Die ersten Ideen für mein viertes Buch entstanden.

Wir flogen nach Mexiko, genossen das Leben aus der Hängematte in einer zuckersüßen Strandhütte, und im Juli kehrten wir zurück. Bereit für alles, was da kommen mochte.

Weil mir klar war, dass das Wunder in Indonesien nur noch ein paar Wochen andauern (Anfang April 2023 öffnete Indonesien für Touristen) und dann für immer Geschichte sein würde, bin ich noch mal los. Nach Java. Die Welle hieß Turtles und war double overhead. Jeden Tag. Fünf Surfer hatten sich in den abgelegenen Dschungel verirrt. Der Spot lief von morgens früh bis zum Sonnenuntergang.

John paddelte zu mir zurück. Er grinste wie ein Honigkuchen.

»Man … you know … this is … aaah«.

Ich wusste, was er meinte.

Die nächste Welle rollte auf uns zu.

»Have fun!«, rief John, ich brachte mich in Position, paddelte los, schaffte den Drop und schoss die blaue Wasserwand entlang. Die Welle wurde hohl, die Lippe wuchtete über meinen Kopf, ich steuerte mein Board mit Mach 7 durch ein zusammenstürzendes Haus aus Wasser. Ein Rauschen durchfuhr meine Glieder, die Zeit stand still. Ich surfte durch den Tunnel, vor mir der kreisrunde Ausgang zum Greifen nah, als eine kleine Erschütterung mich vom Brett fegte. Die Welle krachte über mir zusammen und riss mich mit. Das gehört dazu. Waschmaschine ist nix dagegen. Aber dann: ein dumpfes Knacken und ein stechender Schmerz im linken Knie. Panik schoss durch meine Nieren. Was zur Hölle …

Ich tauchte auf, hechelte nach Luft. Das ekelhafte Geräusch im inneren des Gelenks hallte nach, weitere Wellen schlugen vor mir ein, wirbelten mich umher und warfen mich an den Strand.

An Land setzte ich den linken Fuß auf. Wackelig, besorgt, aber ich fühlte nur wenig Schmerz. Vielleicht alles nicht so schlimm?

Ich humpelte zu meiner Hütte.

Erst mal ins Bett. Den Schreck verdauen. Vermutlich hatte ich Glück gehabt. Ich atmete aus. Dann drehte ich mich zur Seite und es knackte, weil mein Meniskus aus der Verankerung sprang. Dieses Gefühl war so ekelhaft, so beängstigend, dass mir die Luft wegblieb und mir der Schmerz wie ein Stromschlag durch meinen Körper schoss. Ich keuchte, mein Herz raste, Schweiß tropfte von meiner Stirn. Ich musste sofort ins Krankenhaus. Keine Sekunde länger blieb ich in dieser Hütte, in diesem gottverdammten Dschungel. Vorsichtig griff ich nach dem Handy. Mein Fahrer wohnte in der Nähe, er würde mich nach Jakarta fahren, acht Stunden aus dem Nationalpark Ujung Genteng heraus. Zurück in die Zivilisation. Unterwegs würde ich einen Flug nach Hause buchen. Mit zitternden Händen schrieb ich ihm eine WhatsApp und bemerkte:

Kein Internet.

Die Rückreise nach Deutschland war ein Desaster. Trotz der Hilfe, trotz der Rollstühle an den Flughäfen. Zu Hause wurde es nicht besser. Weil die Ärzte sich nicht einig waren. Also erst mal warten. Krankengymnastik, Osteopathie, und als ich zwei Monate später die erste Welle anpaddelte, aufsprang, um mich in einen Bottom Turn zu lehnen, knackte es. Schmerz. Schock. Alles umsonst. Das Knie wurde operiert. Wochenlang auf Krücken, Sport mindestens sechs Monate nicht, und ob ich jemals wieder aufs Brett steigen könnte, die Ärzte waren zuversichtlich – ich nicht.

Ich bekam es mit der Angst zu tun. Weil mein Lebensinhalt in Gefahr war. Sport, Bewegung, Wellenreiten. Was gab es sonst? Was erfüllte mich? Reisen, aber wenn man nicht laufen kann? Schreiben. Aber für meine Bücher interessierte sich dank Corona niemand mehr. Auch diese Leidenschaft, dieser Lebensinhalt stand unter einem schlechten Stern.

Dann fiel Julia um. Ohne Vorwarnung. Ich weiß nicht, wie oft ich sie gefunden habe oder jemand anderes, weil sie auf dem Bordstein lag. Meist in einer Blutlache. Nicht ansprechbar. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich den Notruf angerufen habe, wie oft ich funktioniert habe, wie oft ich sie mit den Sanitätern zu stabilisieren versuchte und dann die Nächte in den Notaufnahmen verbrachte.

Ich kaufte ihr einen Fahrradhelm, bat sie, diesen nur ein paar Tage zu tragen. Bis sich alles beruhigt hätte. Ich siedelte sie aus dem Hochbett um auf die Couch darunter und schlurfte die Leiter hinauf, legte mich hin und starrte an die Decke.

Irgendwann schlief ich ein …

… dann erwachte ich.

Die Stille war anders.

Ich blickte auf die Uhr.

3 Uhr nachts.

Ich hatte etwas gehört. Im Schlaf. Ein dumpfer Ton. Ich eilte die Leiter hinunter und in die Küche.

Bitte nicht schon wieder!

Ich erinnere den Blutfleck an der Kante der Arbeitsplatte noch heute. Darauf ist ihr Kopf gekracht. Sie lag davor. Ohnmächtig. Die Haare blutverschmiert, der Puls schwach.

Als 40 Minuten später die Türen des Rettungswagens zuflogen und ich mich umdrehte, brach ich in Tränen aus.

Auf und ab und auf und ab und …

Nach ein paar Wochen ging es Julia besser und das Leben schlug eine neue Richtung ein.

»Wir« wurden schwanger.

Nach all den Reisejahren war ich bereit.

Auf dem Ultraschall nach drei Monaten konnte man kleine Füße und zwei Händchen erkennen.

Wir dachten über das erste Weihnachtsfest zu dritt nach. Und wie wir reisen wollten. Wie der oder die Kleine mit den indonesischen Kindern spielte oder in der Lagune in Mexiko das Schwimmen lernte.

Auf und ab und auf …

Wochen später, beim Ultraschall, dauerte es keine Sekunde, bis ich es sah.

Das Herz schlug nicht.

Julia hielt die Fassung, bis wir aus der Praxis waren. Ich hielt sie im Arm, während sie weinte. Wieder Krankenhäuser, Operationen und vor allem Machtlosigkeit. Es gab nichts, was ich tun konnte. Weder für unser Kind noch für mich und nur wenig, um Julia zu stützen.

Alles um mich herum wurde grau.

Kein Surfen, kein Schreiben, keine Familie.

Warum überhaupt reisen?

Hinzu kamen Kleinigkeiten: Auto kaputt, Handy kaputt, Bilder weg. Sollte das ein Witz sein?

Alles in mir schrie. Ich wollte laufen, springen, tanzen. Große Wellen surfen und zu mir finden. Das Knie knackte, zwickte, schmerzte. Besserung war nicht in Sicht.

Oder: Ich traute mich nicht mehr zu hoffen.

Alles ist für etwas gut.

An so einen Quatsch hatte ich mal geglaubt.

Aber vielleicht wird am Ende nicht alles gut. Vielleicht ist die Welt einfach nur zum Kotzen.

Kriege, Krankheiten, Klimawandel. Alles wird teurer und meine Lebensträume zerbröselten zu Staub. Familie, Schreiben, glückliche Reisen zu dritt, all das ging den Bach hinunter. Gemeinsam mit meiner Zuversicht. In der Welt sah es nicht viel anders aus. Ein Nachrichtensprecher sprach von der Krise nach der Krise nach der Krise. Worum es ging, habe ich vergessen.

Ich schnaufte. Mein Blick fiel auf die Wohnungstür. Und auf die Stühle am Esstisch. Sie standen auf vier Beinen.

Auf und ab und auf …

Eine Stimme in mir erinnerte sich, dass sich der Mensch in Unglück und Hoffnungslosigkeit festbeißen kann. Ich kannte die Gefahr. Und weil Sport und Therapie und Zuversicht im Hier und Jetzt einfach nicht zu finden waren, wollte ich zurückblicken.

Auf das Leben mit seinen Auf und Abs.

Auf die Reisen. Auf die Geschichten.

Ich schmunzelte.

Etwas in mir geriet in Bewegung. Wurde heller. Ich sah es wieder. Das Wunder des Lebens. Die Auf und Abs. Die Magie der schönen Momente und den Lehrmeister in den schwierigen.

»Man könnte spontan was unternehmen«, dachte ich.

Der Tag war jung, die Sonne schien. Plötzlich war ich dankbar. Und ein kleines bisschen albern.

Wieso? Ich schüttelte den Kopf.

Im Leben stecken so viele Wendungen, Zufälle, Debakel und gute Fügungen. Umgeben von einem Meer aus Perspektiven. Die Erinnerungen sprudelten. Länder, Menschen, wilde Tiere.

Ich stand auf und setzte mich wieder hin.

Heißa.

Ich sah, was ich entdeckt hatte.

Und schrieb es auf.

I. Impulsivität

Zur rechten Zeit am rechten Ort

Senegal (2005)

Ich ließ meine Taschen auf den Boden sinken und hockte mich auf die durchgelegene Matratze. Sie lag im Sand. Der Stuhl in der Ecke hatte drei Beine, das Wellblechdach schepperte im Wind, eine Tür gab es nicht. Afrika. Aber nicht das aus den Katalogen, sondern das aus den Nachrichten. Es war dreckig. Eine Erinnerung tauchte auf: Ich wollte einen Tapetenwechsel. Manchmal kriegt man mehr, als man erwartet. Wo zum Himmel war der Strand? Ich wollte surfen, Zuhause vergessen, einen klaren Kopf bekommen, aber wie sollte ich hier leben? Ich entdeckte einen rostigen Nagel, an den ich meinen Kulturbeutel hängen könnte. Ein Anfang. Aber auch der Anfang weiterer Fragen: Toilette? Waschbecken? Licht? In diesem Slum gab es weder Strom noch fließendes Wasser.

Wenn ich an den Trip in den Senegal zurückdenke, kann ich nicht glauben, dass er nur zwei Wochen dauerte. Nach zehn Jahren grenzenlosem Reisen war ich zurück in Deutschland. Mit allem. Mit Wohnsitz und Beruf, einer 40-Stunden-Woche, meistens mehr. Die Urlaubstage waren begrenzt, das Geld auch. Und es gab da eine Frau. Sie war sich nicht sicher. Was es nicht gab, waren Momente, in denen ich aufblühte, lachte und die Leichtigkeit des Lebens spürte. Ich rannte zur Arbeit, jeden Montag aufs Neue. An den Wochenenden hoffte ich auf einen Anruf von ihr, büffelte für Prüfungen, quälte mich durch Anträge der Bezirksregierung, prüfte Nebenkostenabrechnungen oder stritt mit der GEZ, erledigte Einkäufe und verlor etwas, das mir Halt gibt. Mir fehlte Sinn.

Ich war unglücklich.

Vielleicht war das das größte Glück.

Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich frustriert, und so schlug eine Idee in meinem Hinterkopf vor, ein Flugticket in ein Land zu kaufen, in dem nicht diese Art von Zivilisation herrscht wie zu Hause. Von zu Hause hatte ich die Nase voll.

Ich brauchte einen Tapetenwechsel.

Also Laptop auf, klick, klick, Flug gebucht. Das ging flott, da muss man das Internet ausnahmsweise loben.

Ich lehnte mich zurück. Graue Ordner und Notizzettel vor mir auf dem Schreibtisch, die Herzensfrau hatte sich mal wieder nicht gemeldet, da schwirrte etwas durch die Stille. Ich hatte keine Ahnung, was es war, aber es wartete auf mich mit offenen Armen.

Drei Wochen später:

Ich war keine Stunde am Düsseldorfer Flughafen, da hatte ich mich mit zwei wahnsinnigen Afrikanern zusammengetan. Das Universum hatte sie geschickt. Der Größere hatte Flugangst und Marihuana in der Hosentasche, der Kleinere trug einen ordentlichen, etwas zu weiten Anzug. Er wurde ausgerufen, da etwas mit seinem Gepäck nicht stimmte. Waffen? Drogen? Mein Gehirn spann Geschichten, mein Herz hüpfte. Irgendwie schafften wir es ins Flugzeug. Der Große saß neben mir, zückte eine Flasche Whiskey, goss die Plastikbecher voll, denn wir mussten die Furcht besiegen. Dann wollte er auf der Toilette einen Joint rauchen, der Kleinere verdrehte die Augen. Deutschland blieb zurück, die unvorhergesehene Nacht in Casablanca war kinoreif und einen Tag später stand ich mitten in der Nacht am Flughafen von Dakar – ohne Geld, ohne eine Hotelbuchung oder Kontaktperson, ohne Handy.

Vollkommen allein.

Aber ich war da.

Ich stieg zu einem Kerl namens Donny und seinem Kumpel in eine schwarze, zerbeulte Karre und verschwand in die Dunkelheit. Der Anfang. Wirklich verrückt wurde es am Folgetag. Die Sonne kämpfte sich über die öde Landschaft, ich schlenderte eine sandige Straße entlang und entdeckte in der Ferne an einer Bretterbude die Umrisse einer Person. Eine ältere Frau. Das musste die Haltestelle sein.

Ich wollte mit dem Bus nach N’Gor fahren, um in dem kleinen Ort eine Unterkunft zu finden. Ein einfaches Zimmer, von dem ich zum Atlantik laufen konnte, um eine kurze Passage zu einer Insel hinüberzupaddeln und dort zu surfen. Mehr wusste ich nicht. Ich war nicht der Erste, der vor 20 Jahren im Senegal Wellen reiten wollte. Aber fast. Portugal, Bali, Costa Rica – da fuhren Surfer hin. Nicht ins südliche Westafrika.

Angeblich gab es ein Hostel und die Vorstellung von einsamen Wellen und der Hauch von Abenteuer klangen wie Musik. Der Schleim und die Frustration, die aus der Heimat an mir klebten, sollten abgewaschen werden. Also bitte einen Bus, eine Unterkunft, dann mein Zeug holen und in spätestens zwei Stunden wollte ich in den Ozean springen.

Ich war der älteren Frau dankbar. Sie wusste nichts davon. Die staubige Piste, an der wir standen, war wie ausgestorben. Außer ihr gab es nichts. Das iPhone war noch nicht erfunden, also versuchte ich mich zu verständigen, und wenn alle davon reden, wie gut man mit Händen und Füßen zurechtkommt, dann war es hier anders. Nach einer schönen Begrüßung mit einem herzlichen Lachen ebbte unser »Gespräch« ab. Wir wollten beide, das sah man in unseren Gesichtern, aber konnten nicht. Ich fand ihren Afro toll, sie begriff nicht.

Ich sagte: »I am happy to meet you.«

Sie antwortete: »Uhalapo.«

Ich nickte.

Im Endeffekt wiederholte ich mein Ziel N’Gor in verschiedenen Aussprachevarianten, bis sie zustimmte. Weil sie auch dorthin wollte. So die Hoffnung. Ich war dankbar, weil ich nicht allein auf den Bus warten musste. Weil ich nicht allein in der Steppe stand.

Zehn Minuten später rollte ein zerbeulter Wagen heran und hielt neben mir an.

»Aaandiiieh!?!! Yes! I say my frend, we meed again. Oh, là, là …«

Ich erkannte Donny erst auf den zweiten Blick, aber offensichtlich hatte ich ihn am Vorabend beeindruckt. Ich war der erste hellhäutige Mensch, der bei ihm und seinem Kumpel ins Auto gestiegen war. Damit waren wir Brüder.

»Let’s goh to where you go!«

Er war Anfang 20 und einer dieser Menschen, die immer voranstürmen. Er sprang aus dem Wagen. Seine Hose war zu kurz, das grüne Hemd zu lang. Alles passte zusammen. Donny breitete seine Arme aus, grinste, die Augen leuchteten, denn er spürte, dass heute etwas passieren würde. Zu den Händen und Füßen kamen jetzt ein paar Brocken englischer Sprache und als ich von meinem Vorhaben (N’Gor, Surfen) berichtete, hatte er den Plan.

»Ohja. You go real Afrika. Today ist däd good day!«

Also Sachen holen, einladen, los. Ich verabschiedete mich von der Dame mit dem Afro und brauste davon.

»Here we are.« Donny strahlte.

Eine blaue Plane flatterte im Wind. Dahinter Wellblechdächer, schiefe Wände und ein Meer aus Müllbaracken. Ein Flüchtlingslager. Oder eine Abfalldeponie. Zu einer genaueren Analyse kam ich nicht, weil Donny bereits die Autotür zugeknallt hatte und vorauslief. Als ich meine Taschen (ein Rollkoffer, ein Rucksack plus Boardbag mit zwei Surfbrettern) geschultert hatte und über den staubigen Boden hinter ihm herstapfte, blickte er zum ersten Mal zurück. Er schüttelte den Kopf.

So gehe das nicht, ich müsse zuerst mit dem »Chief« quatschen, sollte meine Sachen hier liegen lassen, aber kein Problem, wenn er mich vorgestellt hatte, dürfte ich hier wohnen.

Hier wohnen? Klar.

Bewerbungsgespräch mit dem Chief? Gern.

Aber meine Sachen lasse ich sicher nicht in einem Slum am Wegesrand zurück. Sein Blick wurde väterlich: Dem Jungen fehlt das Vertrauen.

Er sagte: »Don’t you worry«, und legte seine Hand auf meine Schulter.

In meinem Kopf wuchs ein Dilemma. Schleppe ich alles mit, beleidige ich ihn, vielleicht sogar das ganze Land. Lasse ich alles zurück, muss ich mir eine Geschichte ausdenken, wie mein Gepäck verloren ging, denn ich kann ja zu Hause schlecht erzählen, dass ich meine Taschen im Senegal irgendwo liegen gelassen habe. Ein Stündchen oder so. In Santo Domingo habe ich einem Typen mit Schrotflinte zehn Dollar bezahlt, damit er eine Nacht auf mich und mein Gepäck aufpasste. Das erschien mir sinnvoll.

Donny wackelte mit dem Kopf. Ich nickte, meine Sachen rutschten zu Boden, dann schlurfte ich hinter ihm her.

War es heiliges Urvertrauen, das mich durchströmte? Nein. Eher Überforderung und Kapitulation, denn ich machte mir vor Sorgen um mein Zeug beinahe in die Hose. Ich schaute mich noch mal um. Der Haufen mit meinen Sachen blieb, als wir um eine Ecke bogen, einsam und verlassen zurück.

Nach einer Viertelstunde fanden wir den Slumchef, er roch ein wenig nach Verwesung, aber umarmte mich sehr herzlich. Ich wurde aufgenommen, wir schlenderten zurück, holten meine Taschen und wenig später saß ich in einer Wellblechhütte in einem Slum im Senegal. Ohne Tür. Tapetenwechsel. Der Beginn einer Reise, in der ich das Lachen wieder lernen wollte.

Auf der durchgelegenen Matratze, auf der ich saß, befand sich kein Laken. Dafür große dunkelblaue Flecken. Ich bekam ein wenig Angst. Vor Krankheiten. Nach all dem Frust in der Heimat wollte ich, dass alles wieder gut wird. Nicht so kompliziert. Leicht. Lustig. Eine Spinne lief durch den Sand an meinen Füßen vorbei. Auf Reisen bin ich immer sehr naiv, aber hatte ich diesmal den Bogen überspan … eine Bewegung im Augenwinkel riss mich aus den Gedanken. Blick zur Seite.

Nichts.

Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung das Meer liegen oder wo das nächste Geschäft sein könnte. Ich brauche keinen Pauschalurlaub, aber ein bissch … da war es wieder. Ich schaute zur Seite und sah, wie sich etwas zurückzog. Ein Schatten. Vor meiner Hütte. Also blickte ich eine Sekunde geradeaus und dann zurück und hinein in zwei große schwarze Augen. Der kleine Junge erstarrte. Dann spazierte er in mein Haus.

Im Schlepptau folgten sechs Kinder, alle um die vier Jahre alt. Sie hockten sich vor mir auf den Boden. Einem Mädchen krabbelte eine Fliege über die Lippe, es schien sie nicht zu stören. Wir schauten uns an. Jeder im Raum saß vor einem Alien. Die kleine Bande in den zerfetzten Klamotten bekam die Augen nicht mehr zu, einige grinsten und dieses Grinsen ging mir direkt ins Herz. Dann passierte es. Ohne Vorwarnung. Etwas schwappte über, ergriff oder verzauberte uns, auf jeden Fall fingen wir alle an zu lachen. Laut. Ohne Grund. Mit wackelndem Bauch und leuchtenden Augen. Die Kinder in den Lumpen und der Unglückliche aus dem Norden. Ich kann dieses Lachen nicht beschreiben. Es hatte keinen tieferen Sinn oder eine Bedeutung. Es war grundlose Lebensfreude. Es kam aus dem Nichts. Mühelos. Komisch. Durcheinander. Es war wie eine Umarmung, wir waren Brüder und Schwestern und vielleicht ist das auch alles Quatsch, aber die Party in meiner Hütte ließ die Wände beben.

Von da an wurde alles anders.

Nach fünf Minuten sprangen die Kids auf, wir hatten kein einziges Wort gewechselt, und rannten nach draußen. Zwei rissen die Arme in die Höhe, einer stolperte, fiel der Länge nach in den Sand, rappelte sich hoch und stürmte weiter. Ich stand auf. Es gab ein paar Dinge zu tun, denn ich wollte direkt am Meer wohnen. Ich wechselte die Unterkunft, alle verstanden, sie sollten die vorausbezahlte Miete (fünf Euro für eine Woche) behalten, ich zog in den Ort N’Gor, bekam eine Tür, ein Badezimmer, Wellen, und die Erlebnisse der kommenden Tage blieben unglaublich: Jemand stellte mich einem sprechenden Pelikan vor (ich habe nichts verstanden), in einer einsamen engen Gasse stürmte eine Horde Widder auf mich zu, und als der junge Freiheitskämpfer vor der Verkörperung des Kapitals (Hotelsecurity, wollte uns nicht zum Strand lassen) Faust und Stimme erhob, fühlte ich mich ein bisschen wie Che Guevara. Bei einem Konzert sollte ich auf die Bühne und die Bongos übernehmen (hatte ich noch nie gespielt, wurde sehr lustig) und an meinem letzten Tag stand plötzlich die Dame mit dem Afro neben mir. Wir kannten uns seit 100 Jahren.

Als ich aus dem Senegal zurückkehrte, hatte sich Deutschland verändert. Irgendwie war alles halb so schlimm und das meiste sogar sehr schön.

Natürlich hatte sich die Welt nicht verändert. Sondern ich. Der Humor kehrte zurück an meine Seite und die Probleme waren plötzlich mehr Herausforderung als Drama. Endlich war alles wieder Teil des Spiels und ein Erlebnis. Ich war dem Senegal so dankbar.

Was aber hatte ich gelernt? Bestimmt etwas über heilendes Lachen, Menschen, Herzlichkeit, Völkerverständigung, Afrika, Kinder, Liebe. Und dass Abwechslung, exotische Kulturen mir helfen, den Alltag in der Heimat nicht so ernst zu nehmen.

Aber was hängen blieb, war etwas anderes. Es war verrückt, wie ich in dem Slum und bei den Kids gelandet bin, obwohl ich ganz woanders hinwollte. Im Rückblick ist mir klar, dass ich genau zur rechten Zeit am rechten Ort war. Ich lache nicht so viel. Das wurde mir nicht in die Wiege gelegt, aber ich liebe es. Und dieses Lachen mit den Kindern, diese Minuten unter dem Wellblechdach ohne Tür trage ich bis heute in meinem Herzen. Wie gelang es mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und diesen Augenblick zu erleben? Es war eine Bereitschaft. Es war die Bereitschaft, das zu machen, was mir das Leben anbot. Offen in alle Richtungen zu sein. Obwohl ich nach links will, dennoch bereit zu bleiben, dem Schicksal zu folgen, wenn es mich nach rechts führt.

Der Weg in die Hütte?

Er begann mit einer trotzigen Flugbuchung, die mir jede Menge Probleme bescherte. Nicht nur der chaotische Hinflug mit der Nacht in Casablanca, auch dass ich einen Tag später als erlaubt zur Arbeit zurückkam (was mir einen Verweis in meine Akte einbrachte), konnte die Aktion nicht aufhalten. Die Bereitschaft, nachts zu Fremden in ein Auto zu steigen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Selbst als ich vor der fehlenden Tür stand, war ich einverstanden und was mir diese Tage und Stunden über das Leben beigebracht haben, ist Impulsivität.

»Impulsivität bezeichnet ein Verhalten, bei dem der Handelnde spontan und ohne jede Erwägung selbst naheliegender Konsequenzen auf Außenreize oder innere Impulse reagiert. Dabei wird auch von Leichtigkeit, Mangel an Selbstkontrolle oder Störung der Impulskontrolle gesprochen. Das Verhalten wirkt auf Außenstehende unangemessen.« (Wikipedia 2022)

Super!

Zumindest, wenn es niemandem schadet.

Oder, wenn ein Nashorn vor dir grast.

Und natürlich muss man nicht jeden Unfug mitmachen. Aber ich empfehle es. Mir. Denn ich fahre gut damit, nicht zu hinterfragen, zu zögern, abzuwägen oder nach einer besseren Alternative zu suchen. Impulsivität erhöht die Erlebnisdichte. Es passiert mehr. Das Leben muss eine Chance haben. Es bringt mich zu den Momenten, die mir etwas bedeuten. Ich möchte mich mitnehmen lassen, den Hintern von der Couch heben, die Reise buchen, zur Party latschen. Umwege gehen oder anhalten, wenn mich jemand anquatscht oder winkt.

Es sind die Augenblicke, in denen das Leben einen Schritt auf mich zumacht und ich weder zurückweiche noch vorbeilaufe, sondern auf den Zug aufspringe. Egal wie bekloppt das aussehen mag. Umständlich, gefährlich, sinnlos? Machen!

Natürlich schreien auch in mir die Widerstände. Mein innerer Kritiker, die Lethargie, die Furcht, die Zweifel, der Saboteur, wie immer ihr sie nennen möchtet. Diesen Stimmen sind die folgenden Kapitel gewidmet.

II. Naivität

Es geht immer alles gut

Südafrika (1996)

In 25 Jahren und über 50 Ländern und an noch mehr Stränden bin ich nicht ertrunken, wurde kein einziges Mal überfallen und nur einmal beklaut. In einer Hütte für sechs Leute auf Hawaii. Von einem US-Amerikaner. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche, aber machen konnte ich aus Mangel an Beweisen nichts. 70 Dollar weg, der Typ bester Laune, sein scheinheiliges Grinsen wütete in meinen Eingeweiden.

Wichtiger als die einsame schlechte Erfahrung auf Hawaii ist der Mount Everest an guten Tagen. Die Welt ist freundlich. Natürlich kann immer etwas passieren. Auch Schlimmes, aber das Restrisiko bleibt uns auch auf einer deutschen Autobahn. Wenn ihr also in die Welt aufbrechen wollt und die Unsicherheit an euch nagt, dann möchte dieses Kapitel eine Stütze sein.

Es gibt Tausende Reisende, die mehr erlebt haben als ich. Kriegsreporter, Bergsteiger, Pioniere.

Abgesehen von ein paar Wochen, in denen ich in einem mexikanischen Bürgerkrieg gelandet bin, war Südafrika 1996 vermutlich meine gefährlichste Reise. Für Eckart und mich fühlte sich der Ausflug friedlich an. Umhüllt von einem Watteball aus Naivität und in dem festen Glauben an das Gute in jedem Menschen spazierten wir durch eine Wunderwelt aus freundlichen Fremden.

Die Geschichtsbücher stellten die Lage anders dar. Kurz nach dem Ende der Apartheid 1994 fiel Südafrika zurück ins Chaos. Zwei Kolonialmächte, Holland und England, die Hottentotten-Gesetzgebung, die die Ureinwohner zu Untertanen degradierte, jede Menge Konfliktparteien wie die Buren, die Trekboer und Einwanderer aus Indien schufen blutige Jahrzehnte der Unterdrückung, Sklaverei und Armut. In Südafrika stauten sich so viel Leid und Ungerechtigkeit auf, dass die Wahl Nelson Mandelas einen ersehnten Hoffnungsschimmer bedeutete, aber zugleich eine Entladung bewirkte.

Die Kriminalitätsstatistiken schossen durch die Decke. Gewalt stand an der Tagesordnung, doch von alledem hatten Eckart und ich keine Ahnung. Wir schliefen im Auto. Die Warnungen, die man uns mit auf den Weg gab, passten nicht zu den lieben Menschen, die wir trafen. Wir wohnten am Strand oder auf Parkplätzen, schlenderten nachts durch die finsteren Ecken der Großstädte und machten kleine Geschäfte mit echten Gangstern.

Ich finde es bis heute unglaublich, was in diesen zwei Monaten passiert ist. Bzw. was nicht passiert ist. Das Glück ist mit den Dummen oder wie es in den Wald hineinschallt, ich weiß es nicht. Da wir surfen wollten, verlief die Reise an der Küste entlang, aber irgendwann bekamen wir Lust, das Landesinnere zu erkunden.

Südafrika (1996)

Ein freundlicher Mitarbeiter in grünen Shorts öffnete das Tor und unser Auto rollte hinein. Im Augenwinkel verschwand das Schild, auf dem der Name des Nationalparks stand. Darunter befanden sich kleine Abbildungen mit Verhaltensvorschriften. Das kennt man aus der Straßenbahn. Nicht essen, nicht trinken, die Füße nicht auf die Sitze legen und, hier rot umrahmt: Nicht aus dem Auto steigen!

Das Tor fiel ins Schloss, wir waren drin.

Normalerweise mietet man sich einen Ranger, der weiß, wo die Giraffen zu Mittag essen und die Büffel ihre Hörner wetzen. Da wir keine Kohle hatten, musste es auch ohne Guide gehen und außerdem ist frisch und frei am schönsten. Früher, als ich noch den Zoo besuchte, lief ich da auch am liebsten allein herum.

Wir saßen in einem weißen Nissan Laurel mit Stufenheck und Sommerreifen. Vor uns lag die Wildnis. Für den 1.000 Quadratkilometer großen Nationalpark wäre ein Jeep passender gewesen, aber auf gewisse Weise hatte unser Fahrzeug bereits eine Safari gemeistert.

Drei Wochen zuvor:

Kurz nachdem wir in Johannesburg gelandet waren, saß ich in meinem allerersten Mietwagen. Ich liebte das Gefühl. Ich liebe es noch heute. Das Fahrzeug ist meistens gut in Schuss und die Freiheit, die es mitbringt, riecht nach Musik und Abenteuer. Man kann überall hinfahren, alles angucken, notfalls darin übernachten. Bei der Schlüsselübergabe werden in Europa noch Verkaufsgespräche geführt: Vollkasko, Navigationsgerät, Kindersitz.

In Johannesburg wurden keine Zusatzleistungen vorgeschlagen. Der Agent blickte von seinem Klemmbrett auf und in die großen Augen der beiden Zwanzigjährigen aus Europa.

»Guys, just leave the city!«

Die besorgte Miene war verständlich. Wir waren weiß und jung und unerfahren. Das Auto war brandneu, kaum 100 Kilometer standen auf der Anzeige und unser Gepäck türmte sich gut sichtbar auf der Rückbank. Das Schlimmste aber war die naive Neugierde in unseren Gesichtern. Eine gedankenlose Vorfreude auf das Land, die Menschen und die Tiere. Wir stiegen ein und schenkten dem freundlichen Mann ein Mach-dir-keine-Sorgen-wir-passen-auf-das-Auto-auf-Nicken. Ich startete den Wagen, wir verließen das Flughafengelände.

Neben über 150 Raubüberfällen pro Tag war Johannesburg berüchtigt für Carjacking. Wir kannten die Tricks, hatten gelesen, dass wir an den roten Ampeln Abstand halten sollten, um mit quietschenden Reifen einen drohenden Zugriff abzuwenden. Den Weg aus der Stadt kannten wir nicht. Wir verirrten uns und fuhren in die Townships von Johannesburg. Eine der gefährlichsten Ecken der Welt. Quasi die Höhle der Löwen. Allerdings waren die Menschen freundlich (wenn auch überrascht von unserem Erscheinen) und hilfsbereit, und irgendwann steuerten wir unser Fahrzeug aus den Armutssiedlungen zurück in die asphaltierte Welt mit den Verkehrsschildern. Unversehrt.

Und jetzt wieder, denn hinter dem Tor mit den Verhaltensregeln lag die Höhle der Löwen. Eine Art Jurassic Park. Der Nissan schnurrte eine einsame Piste entlang und wir waren bereit für jedes Lebewesen, das es in Köln nicht gibt. Vom Kolibri bis zur Antilope. Ich liebe Tiere.

Ich saß am Steuer, während Eckart unsere Fotoausrüstung inspizierte. Eine Plastik-Einweg-Kamera aus dem Drogeriemarkt. Wir hatten weder eine Landkarte noch einen Schimmer, ob, wo, wann und welche Kreaturen es hier zu sehen gab. Wir waren auf alles gespannt, am liebsten, denn das hatten wir auf einem Bild an dem Eingangstor entdeckt, wäre uns ein Nashorn gewesen.